- Au jour le jour, mars 2019

Brunch annuel de la SHLM

Le 10 février dernier avait lieu le brunch annuel de la SHLM. Près de 60 personnes se sont déplacées pour l’occasion. Nous avons eu l’honneur de recevoir Monsieur Jean-Claude Poissant, député de la circonscription fédérale de La Prairie, Monsieur Robert Clermont, président du conseil d’administration de Desjardins Caisse La Prairie et Monsieur Donat Serres, maire de La Prairie, qui était accompagné de tous les membres du conseil municipal. Également présente, Madame Anne-Marie Charuest, vice-présidente de la Fédération Histoire Québec. Pendant le repas, les membres et les amis de la SHLM ont pu fraterniser et échanger sur les différents projets en cours pour l’année 2019. À la fin de l’événement, la SHLM a remis le prix du bénévole de l’année. Pour l’année 2018, ce prix a été attribué à Madame Lina Chopin, pour son implication en généalogie ainsi que pour son leadership au sein du comité de paléo-graphie de la SHLM. Toutes nos félicitations et remerciements à Madame Chopin pour l’obtention de ce prix.

- Au jour le jour, mars 2019

Conférence: La Première Guerre mondiale illustrée par les timbres

Robert Poupard se rappelle des vieux qui parlaient de la Grande Guerre, des Flandres, de la Somme, de Verdun, de Salonique. Il se souvient des 36 noms lus sur le monument aux morts de son village chaque 11 novembre. Alors c’est en souvenir de ces anciens combattants et de tous ceux qui ne sont pas revenus de cette guerre qu’il propose cette conférence. Il fera connaître les causes de ce conflit, l’engrenage des alliances qui l’a rendu mondial, le carnage des champs de batailles et la paix bancale qui engendrera un autre conflit encore plus terrible. L’exposé, d’une durée de deux heures, sera illustré par près de 500 timbres des pays belligérants, surtout les vainqueurs, qui ont utilisé la philatélie pour glorifier leurs faits d’armes ou pour adresser des messages aux populations.

Les conférences de la Société d’histoire de La Prairie-de-la-Magdeleine ont habituellement lieu à l’étage du 247, rue Sainte-Marie à La Prairie. Elles débutent à 19 h 30. Entrée libre pour les membres, 5 $ pour les non-membres. Renseignements au 450-659-1393.

- Au jour le jour, mars 2019

Une cérémonie singulière

Avant l’arrivée de protestants à La Prairie dans le premier tiers du 19e siècle, la population locale ignorait tout des rites des autres communautés religieuses. Aussi, quel ne fut pas l’étonnement des villageois en assistant avec curiosité à ce baptême protestant par immersion.

« Je suis étranger et j’arrivai lundi dernier à Laprairie pour être témoin du spectacle le plus extraordinaire que j’aie vu de ma vie : parvenu près d’un vieux moulin à ventCe moulin à vent était situé au sud-ouest du village près de la rue Saint-Henri et à proximité du fleuve. Il fut détruit lors du grand feu d’août 1846. aujourd’hui tombant en ruines j’aperçus un rassemblement de cinq à six cent personnes, occupées à considérer une scène dont le théâtre était la rivière, curieux de savoir le motif de cette réunion, je fis arrêter ma voiture et je m’approchai autant que je pus pour prendre ma part du spectacle. J’aperçus d’abord trois jeunes filles habillées de blanc, une femme habillée en noir et deux hommes vêtus de même couleur, à la façon des condamnés. Ignorant entièrement les usages du pays, je fus sur le point de me retirer, parce que je crus un instant, à voir le costume de ces cinq personnes et l’air austère du personnage qui les précédait dans leur marche aquatique, je crus, dis-je, que la coutume du Canada était de noyer les criminels et que nous allions avoir cette scène d’horreur sous les yeux. Je fus bientôt rassuré par un de mes voisins, qui m’informa poliment qu’il s’agissait au contraire de rendre une nouvelle vie spirituelle aux cinq personnes en question et que ceux que j’avais d’abord pris pour des criminels étaient de pieux néophites de je ne me souviens plus quelle religion et qu’on allait leur administrer le baptême, à l’aide d’un bain froid. Je m’arrêtai quelques instans pour voir la fin de cette bizarre cérémonie et vis bientôt le berger de ce singulier troupeau, saisir chacune de ses brebis par la tête et la plonger sous l’eau malgré le frisson et la répugnance involontaire et visible de ses ouailles. On les vit ensuite sortir de l’eau, les femmes avec leurs légers vêtements de mousseline collés sur le corps et tous annonçant le froid qu’ils éprouvaient par le claquement de leurs dents. »

Paru dans L’Impartial du 7 mai 1835, no 24

Le témoin de cette cérémonie s’interroge par la suite sur la pertinence de plonger les baptisés dans une eau encore froide à cette période de l’année. Il se demande également pourquoi faire cette cérémonie en public dans un village où les usages sont si contraires à cette façon de procéder.

- Au jour le jour, mars 2019

Un bureau de poste conservateur

Le 16 avril 1888, sous l’instigation du maire Thomas-Auguste Brisson, orga-nisateur d’élections pour le parti conservateur, le conseil municipal adopte une résolution à l’effet d’offrir au ministre des Travaux publics du Canada un terrain situé au centre du village afin d’y construire un bureau de poste. En février 1889, afin de libérer le terrain désigné (aujourd’hui le 114, rue Saint-Georges), les élus municipaux avaient voté un autre règlement, lequel abolissait le marché à bois qui s’y trouvait, jugé alors non nécessaire. Or, il fallut deux ans pour régler le litige soulevé par la cession du terrain évalué à 6,000 $.

De plus, le gouvernement conservateur ayant décidé d’accorder 16 000 $ pour la construction de l’édifice, l’affaire donna lieu à un âpre débat en chambre alors qu’au milieu de l’année 1892, le soubassement est terminé et qu’on est à élever le premier étage.

En chambre, le libéral Richard Cartwright oppose au ministre des Travaux publics Aldric Ouimet, qu’il en coûtera annuellement 1 400 $ pour le salaire du directeur, le combustible, l’éclairage, le gardien et les intérêts sur la somme engloutie alors que ce bureau de poste ne rapporte que 433 $ par année. « Je ne vois pas l’ombre d’une excuse pour cette dépense, sauf que c’est une offre de corruption délibérée faite aux électeurs de Laprairie […] »

Le conservateur Ouimet riposte qu’il y a déjà trois ans (sous le gouvernement de Macdonald) que ces crédits ont été votés pour construire un édifice public à La Prairie. Julius Scriver, alors représentant libéral du comté d’Huntingdon, qui prétend bien connaître La Prairie, en remet : « […] j’ose dire que jamais le gouvernement, non plus que n’importe quel gouvernement n’a fait une dépense moins justifiable. […] Le village n’est pas considérable, il ne compte que 1,200 habitants, et, d’après ce que j’en connais, il rétrograde plutôt qu’il ne progresse. Son chiffre de population n’a pas augmenté depuis des années. La seule raison d’être que je puisse trouver à cette entreprise, c’est que le comté de Laprairie est un comté très divisé au point de vue politique et que, lorsque ces travaux ont été décidés, il était important de mettre en jeu une certaine influence auprès des électeurs, influence que le gouvernement a exercée au moyen de la construction de ce bureau de poste. »

Et Wilfrid Laurier d’ajouter que « l’honorable a donné la véritable raison de la construction de cet édifice. Il a été entrepris afin de gagner le comté au gouvernement. »

Malgré les objections de l’opposition libérale, le bureau de poste a été achevé à la fin de 1892. Il servit à la poste jusqu’en 1954. Après avoir été inoccupée durant plusieurs années, suite à d’importantes rénovations, la bâtisse de pierres bosselées abrite de nos jours des bureaux de professionnels.

- Au jour le jour, mars 2019

Leçons privées – À qui la chance ?

« Attention !!! Monsieur N.D.J. JAUMENNE, ayant résigné la place d’Instituteur qui lui avait été conférée par Messieurs les Syndics du premier Arrondissement d’Ecole du district de Laprairie a l’honneur d’informer les pères de familles qu’il donnera chez lui, ou dans le Village, des leçons de Grammaire et d’Orthographe Française aux jeunes gens qui désireraient se perfectionner dans l’etude de cette langue. Il pourra également enseigner la Geographie et l’Arithmetique aux personnes qui desireront.

Le prix de ses leçons sera modéré et proportionné au nombre de jeunes gens qui se réuniront. »

Paru dans L’Impartial, le jeudi 26 décembre 1834

- Au jour le jour, mars 2019

Règlement d’hiver

Extrait du règlement no 35 adopté le 13 juin 1889 dans le but de réduire les dépenses de la municipalité : article IV.

« Toutes les fois que, durant la saison d’hiver, la neige ou la glace se sera accumulée sur aucun des trottoirs de la dite municipalité ou aucune partie d’iceux, il sera du devoir du propriétaire ou de l’occupant, ou de la personne ayant la charge ou le soin de ces trottoirs, de tailler ou enlever la dite neige ou glace jusqu’à ce qu’elle soit à pas plus de six pouces au-dessus de la surface des dits trottoirs, et de manière qu’elle soit à un niveau uniforme avec la propriété voisine. »

- Au jour le jour, mars 2019

Charivaris – Suite

Selon le journal d’Hyacinthe Sylvestre, marchand général à La Prairie dans la seconde moitié du 19e siècle, il y aurait eu deux nouveaux charivaris au village, longtemps après ceux dont il a été question, dans notre article paru dans le numéro de janvier dernier de ce bulletin.

Le 27 janvier 1873, en soirée, un vacarme alerte les habitants du village. Le charivari qui s’anime s’adresse aux époux Amable Dosithé Robert et Odile Monet qui se sont unis le 7 janvier précédent. La différence d’âge des nouveaux mariés, Dosithé a 28 ans alors qu’Odile n’en a que 18, et le fait que la jeune épouse soit mineure, justifient pleinement la réprimande de la foule. Il ne semble pas, qu’à cette occasion, la manifestation ait dépassé les limites acceptables pour l’époque.

Le marchand général Hyacinthe Sylvestre signale qu’un second charivari, destiné à Henri Brossard, a eu lieu le 7 novembre 1887. Ce dernier était récemment devenu propriétaire d’un magasin général situé à l’angle des rues Saint-Joseph (Saint-Georges) et Saint-Ignace. Hélas, notre chroniqueur n’indique pas dans son journal personnel les raisons de ce nouveau tumulte.

Grâce aux annuaires Lovell, on sait qu’Henri Brossard était commis, puis associé chez Lefebvre & Brossard, rue Sainte-Marie et qu’il loge à l’hôtel Montréal, situé sur le Vieux chemin de Saint-Jean (rue du Boulevard). L’acquisition de son propre commerce à l’angle des rues Saint-Georges (au numéro civique 102) et Saint-Ignace, ne justifie sans doute pas ce nouveau charivari. Quel en était donc le prétexte?

Ce même Brossard sera élu maire de La Prairie du 25 janvier 1898 au 19 janvier 1905.

- Au jour le jour, mars 2019

L’instrument de la paix

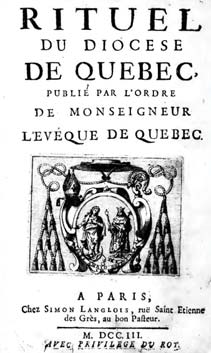

L’instrument de paix ou baiser de paix, est une pièce d’orfèvrerie de petite taille (environ 10 cm X 7 cm) liée à la liturgie catholique. Fait d’un matériau noble, souvent en argent, il adopte la forme d’une plaquette rectangulaire cintrée dans sa partie supérieure. L’endos est doté d’une poignée verticale facilitant sa manipulation, alors que sa face représente le plus souvent une image divine. L’illustration ci-jointe montre un baiser de paix orné d’une forme inusitée, la fleur de lys.

En conformité avec les prescriptions du Rituel de Québec, il existait ici, au 18e siècle, durant la messe dominicale, une pratique qui s’est maintenue durant plusieurs décennies. Pendant que, selon le cérémonial de la messe, l’on chantait l’offertoire, et juste avant la distribution du Pain-béni, « Le Célébrant l’ayant lû en son particulier, descend au bas des degrez de l’Autel, & ayant fait une génuflexion avec le Diacre & le Soudiacre, ils avancent tous trois vers le balustre, le Diacre se mettant à sa droite, luy met à la main l’instrument de la paix. Chacun doit venir à son rang, le Seigneur [à La Prairie ce sont les Jésuites qui sont les seigneurs] le premier devant tous les autres, les hommes & les garçons avant les femmes & les filles [à cette époque, valait mieux être un homme]; ce qui doit se faire avec beaucoup de modestie & de retenuë. Ils baisent l’instrument de la paix pour marquer la réconciliation véritable qu’ils ont faite avec Dieu & le prochain, pour s’acquitter du commandement de notre Seigneur dans l’Évangile. On doit y venir par le pur motif d’une piété intérieure, avec charité, & avec une joye spirituelle, & un désir sincère d’honorer Dieu. »

Il est clair que ce rituel, si important pour nos ancêtres, est aujourd’hui dépourvu de sens. À l’époque actuelle, notre quête illusoire de la paix dans le monde, se heurte à de perpétuels conflits. Comment renouer avec l’esprit de dialogue et de coopération? Il faudrait bien davantage que de poser les lèvres sur une petite plaque de métal.

- Au jour le jour, mars 2019

Vente de livres usagés

Notre vente de livres usagés approche à grands pas. Cette année, elle débutera dans l’après-midi du jeudi 25 avril et se terminera dans l’après-midi du samedi 27 avril 2019.

Nous sommes actuellement dans la phase préparatoire de cet événement et nous aimerions vous rappeler qu’il est toujours possible d’apporter des livres usagés à la SHLM du mardi au jeudi durant les heures d’ouverture ou de les déposer dans la boîte prévue à cet effet à la bibliothèque Léo-Lecavalier, située dans le Centre multifonctionnel Guy-Dupré.

Horaire de la vente de livres usagés :

— Le jeudi 25 avril de 13 h à 20 h

— Le vendredi 26 avril de 10 h à 20 h

— Le samedi 27 avril de 10 h à 16 h

- Au jour le jour, février 2019

Poste de coordonnatrice

Au début du mois de novembre dernier, nous devions trouver quelqu’un pour remplacer notre coordonnatrice, Madame Johanne Doyle, durant son congé de maladie d’une durée indéterminée. À court terme, nous avons pu compter sur les services de Madame Édith Langlois qui nous a avisés qu’elle était disponible pour trois mois seulement.

Après le congé des Fêtes, la SHLM a affiché le poste de coordonnatrice (poste de remplacement) dans les médias sociaux. Après une semaine d’entrevues, il nous fait plaisir de vous annoncer que nous avons procédé, en date du 29 janvier dernier, à l’embauche de Madame Lucie Filion. Merci beaucoup à Madame Langlois pour sa précieuse collaboration des trois derniers mois et nous souhaitons la plus cordiale des bienvenues à Madame Filion au sein de l’équipe de la SHLM.