- Au jour le jour, février 2019

Conférence: La justice au temps de la Nouvelle-France – Lois et bourreaux

Patrick Péloquin vous fera découvrir la justice au temps de la Nouvelle-France entre les criminels, les interdits et les châtiments. On y apprend comment et par qui étaient exécutées les condamnations à la peine capitale et aux peines corporelles. Vous découvrirez également ceux et celles qui subissaient ces châtiments mais aussi ceux qui exécutaient les sentences.

Patrick Péloquin est enseignant à l’école secondaire St-Joseph de St-Hyacinthe et historien. Il est également conseiller municipal à Sorel-Tracy, où il met l’histoire à l’avant-scène. Conférencier ayant plus d’une corde à son arc, il est animateur et conteur à ses heures..

Les conférences de la Société d’histoire de La Prairie-de-la-Magdeleine ont habituellement lieu à l’étage du 249, rue Sainte-Marie à La Prairie. Exceptionnellement, celle-ci aura lieu au Centre multifonctionnel Guy-Dupré (500, rue Saint-Laurent à La Prairie). Elles débutent à 19 h 30. Entrée libre pour les membres, 5 $ pour les non-membres. Renseignements au 450-659-1393.

- Au jour le jour, février 2019

La famille Raymond

Première partie : Jean-Baptiste Raymond

N.D.L.R. Ceci est le premier de deux articles sur la famille Raymond. Dans un prochain article, il sera question des enfants de Jean-Baptiste Raymond.

Jean-Baptiste Raymond Jean-Baptiste Raymond est né à Saint-Roch-des-Aulnaies le 6 décembre 1757, puis baptisé le 7, dans l’église paroissiale. Il fut le seul enfant survivant de Jean-Baptiste-Moyse de Rémond et de sa première femme, Marie-Françoise Damours de Louvières.

Il savait lire et écrire puisqu’il fit des études primaires à Montréal, où son père était venu s’établir en 1760 ou en 1761. On racontait que, vers l’âge de 12 ans, Jean-Baptiste Raymond était parti faire la traite des fourrures dans les Pays d’en Haut. Il serait revenu dans l’Est en 1783 pour s’installer, à l’âge de 26 ans, comme marchand à La Tortue.

Le 6 septembre 1784, il épouse Marie-Clotilde Girardin.

La Tortue

Sur la carte topographique de la région de Montréal (Bas-Canada), dressée par l’arpenteur Joseph Bouchette en 1831, on aperçoit clairement un hameau situé en bordure de la rivière La Tortue et désigné sous le nom de La Tortue. Il est difficile de préciser à quel moment le toponyme de La Tortue a été attribué à ce lieu. L’endroit est légèrement au nord de l’embranchement de la rivière du même nom avec un autre cours d’eau désigné par Bouchette sous le nom de Petite rivière Saint-Constant. Cela situe, de nos jours, l’ancien hameau de La Tortue sur le chemin Saint-François-Xavier près de l’intersection de la rue Principale à Saint-Mathieu.

L’expansion du hameau de La Tortue à la fin du 18e et durant tout le 19e siècle est intimement liée à la présence et aux actions de la famille Sanguinet, du commerçant Jean-Baptiste Raymond et de son gendre Paul-Théophile Pinsonnault.

La seigneurie de La Salle a connu trois manoirs seigneuriaux. L’actuel, 18 chemin Saint-François-Xavier : «Site du premier manoir seigneurial, construit en bois vers 1750 par Jean-Baptiste Leber de Senneville, puis habité par René Cartier et ensuite propriété de Simon Sanguinet, qui ont tous deux été successivement seigneurs de La Salle. Vendu à Jean-Baptiste Raymond vers 1800 par la succession Sanguinet, le manoir sera, à plusieurs reprises, agrandi par la famille Pinsonnault. Abandonnée vers 1920, la propriété sera démolie.

À La Tortue, dans l’ancienne seigneurie de La Salle, Raymond se lança dans le commerce de marchandises sèches, notamment des produits manufacturés et des articles de ménage. En 1796, il s’associa à une entreprise destinée à vendre de la poudre à canon aux États-Unis et, la même année, afin de rembourser des dettes, il vendit sa seigneurie du Lac-Matapédia, domaine qu’il avait hérité de sa mère.

Soucieux d’étendre son patrimoine, il multiplie les acquisitions. Le 14 mars 1796, il achète un lopin de terre sans bâtiment situé près de l’église de Saint-Constant. Le 24 mars 1797, afin d’améliorer le transport de ses marchandises, il acquiert un chemin qui longe la rive ouest de la rivière La Tortue, vis-à-vis de son hangar à potasse et qui viendra, grâce à un pont construit sur la rivière, rejoindre son emplacement situé sur l’autre rive du cours d’eau.

Raymond fut un fabricant de potasse très prospère. La potasse était produite à partir de la cendre de bois franc qui, à l’occasion, provenait des souches et des racines, résidus du défrichement. Placée dans un four tout en la brassant, la potasse prenait une couleur blanche et devenait de la perlasse qui valait beaucoup plus, parce qu’on l’utilisait dans la fabrication de la poterie, de la porcelaine et du savon. Ces opérations prenaient beaucoup de temps et exigeaient une attention constante. Dans les années 1820 et 1830, le commerce des cendres était un négoce très lucratif.

Le « savon noir » ou « savon du pays » utilisé par nos aïeules était principalement composé d’eau, de potasse (le lessi ou cendre de bois lessivée) et de gras de bœuf.

D’abord un homme d’affaires

Quoiqu’il fut élu député de Huntingdon en 1800, et réélu en 1804, Jean-Baptiste Raymond préférait clairement s’occuper de ses affaires plutôt que de participer aux débats de la Chambre d’assemblée.

Propriétaire de nombreux biens immobiliers, plus particulièrement dans La Prairie et les environs, « Jean-Baptiste Raymond est donc, à 38 ans, le commerçant le plus prospère de La Tortue. Déjà propriétaire de deux brasseries à potasse, commerçant de marchandises sèches, de bois et de blé, les anciens moulins seigneuriaux tourneront maintenant pour sa propre utilisation. Il agrandira l’ancienne maison seigneuriale jusqu’à la chapelle, lui conférant dorénavant une allure de manoir. Il y vivra avec sa famille avant de s’établir à La Prairie, centre de ses affaires. »Journal Le Reflet, samedi le 19 juin 1993, page 34 / Texte rédigé par la Fondation Royal-Roussillon Jean-Baptiste Raymond eut un tel impact sur le développement de la région que plusieurs le considèrent aujourd’hui comme le véritable fondateur de La Tortue.

La Prairie

Comme tous les grands marchands de son époque, Raymond cherche à étendre son emprise économique et son influence sociale. Membre de la nouvelle bourgeoisie canadienne-française, il est sensible aux politiques qui favorisent ses intérêts commerciaux.

En 1801, il acheta un lot à La Prairie et, peut-être parce que ses affaires étaient florissantes ou prometteuses, en 1803, il y installa sa famille qui vivait alors à La Tortue. Entre 1805 et 1810, il prit son fils Jean-Moïse comme associé dans son commerce de marchandises sèches, et la firme Jean-Baptiste Raymond et Fils devint l’un des commerces les plus prospères de la région.Alan Dever, Dictionnaire biographique du Canada

Outre ses activités commerciales, Raymond fit l’acquisition de nombreux biens immobiliers ; à partir de 1810, il réalisa la plupart de ses opérations à La Prairie et dans les environs et, avec le notaire Edme Henry, il finit par se disputer la première place comme propriétaire de l’endroit. En 1814, il put donner à Jean-Moïse, à titre d’avance sur son héritage, une maison, un magasin et un entrepôt, tous en pierre, situés à La Prairie.

Important fournisseur de matériaux, en février 1816, M. Raymond évalue à 14 000 francs ce qu’il en coûterait à la fabrique pour couvrir de fer blanc la toiture de l’église. Le 26 avril 1818, il est nommé syndic pour le village afin que, selon les désirs de l’évêque, une quête soit organisée pour l’établissement d’une mission et la construction d’une église à la Rivière Rouge.

Les propriétés des Raymond à La Prairie

Le plan et les descriptions ci-joints aideront le lecteur à situer l’emplacement des propriétés des Raymond sises à un endroit stratégique au cœur du village.

« L’an mil huit cent vingt un le vingt mai à une assemblée de Mr les marguilliers anciens et nouveaux et les notables de cette paroisse […] j’ai exposé que divers citoyens m’avaient été députés pour demander de la part et du consentement des messieurs qui forment la société de la Pompe [à feu] qu’il leur fût accordé par la présente assemblée, une place sur le terrain de la fabrique pour y mettre la Pompe en sûreté l’angle v.gv.g. verbi gratia signifie : par exemple. formé par la rencontre de la clôture des Dames de la congrégation et le mur du magasin de Monsieur Raymond en face de la porte située au nord de l’Église, ou autre place contigüe au dit mur. »

Une clôture séparait le terrain des Raymond de celui de la fabrique : « Malgré ces réclamations la clôture ayant été plantée en commençant contre les degrés de la porte du magasin de Mr. Raymond des voies de fait et plusieurs procès dispendieux s’en sont suivis qui ont causé beaucoup de dommages aux deux parties. »

La maison familiale et le magasin seront détruits lors du grand feu d’août 1846.

Dans un prochain article, nous verrons que son fils Jean-Moyse fit, après le décès de son père, de nouvelles acquisitions à l’intérieur du village.

L’énigme de la sépulture

Jean-Baptiste Raymond est décédé à La Prairie le 19 mars 1825 à l’âge de 67 ans. Contrairement à l’usage et aux honneurs dus à son rang, il ne fut pas inhumé dans la crypte de l’église paroissiale, mais plutôt dans celle de l’église voisine de Saint-Philippe.

Pour comprendre cet écart à la tradition, il faut se reporter aux notes du curé Jean-Baptiste Boucher, en date du 20 mars 1825.

« Monseigneur Denaut avait fait [en 1801] de vive voix la défense d’enterrer dans l’église de La Prairie sur la représentation que je lui avais faite que nous devions faire un nouveau plancher embouveté; que l’on y avait mis dans tous les endroits des corps, en sorte qu’il ne restait plus de place; que l’on se plaignait de la mauvaise odeur qui se répandait dans l’église, que des maladies pestilentielles et contagieuses provenant de l’épizootie se propageaient et qu’on n’avait pu l’accorder pour la femme d’un des principaux de la paroisse qui en avait été emportée; en sorte que depuis environ vingt-quatre ans personne n’en avait fait la demande et l’on ne trouverait de place qu’en cherchant les cercueils. »

« Aujourd’hui le 20 mars 1825, Jérémie Denaut ayant fait de la part de la famille Raymond la demande d’inhumer le corps de Jean-Baptiste Raymond, écuyer, dans l’église, Toussaint Lefebvre marguillier en charge, sans me consulter en a fait le refus sans demander d’assemblée. »

C’est ainsi donc que, selon Aegidius Fauteux qui citait un journal de l’époque, la dépouille fut transportée en grandes pompes vers Saint-Philippe. La description qui suit donne une bonne idée de l’envergure du personnage.

« Le corps, accompagné du curé Boucher de Laprairie, du curé RobitailleDu même âge et sans doute grand ami du défunt, Pierre Robitaille fut curé de Saint-Philippe de 1807 à 1810 et aumônier militaire de 1812 à 1815., de Saint-Charles, de la famille et d’un grand nombre de citoyens, partit solennellement mardi le 22, de Laprairie pour St Philippe, à 8 heures du matin. Le cortège arrivé aux limites entre Laprairie et St Philippe y trouva sous les armes, un corps de milice de St PhilippeJean-Baptiste Raymond avait été capitaine de milice lors de la guerre de 1812. qui, sous le commandement du capitaine Guillaume Péladeau, salua le corps d’une décharge de mousqueterie, renversa les armes et se divisa en deux parties, l’une escortant la riche voiture qui portait le corps et l’autre formant derrière le corps une place pour la famille. Ce convoi se rendit jusque chez le capitaine Guillaume Péladeau, voisin de l’église de St Philippe, où le corps fut déposé. M. Robitaille vint avec le clergé faire la levée du corps qui fut posé au milieu de la nef, sous un double catafalque ou Impérial de 22 pieds de haut, avec une magnifique tenture comprenant plus de 1200 lumières artistement distribuées. M. Pigeon, curé de St Philippe, chanta l’absoute et fit l’inhumation dans l’église, accompagnée des honneurs militaires, en présence de plus de 1500 assistants tous pourvus de cierges. »

L’acte de sépulture porte, entre autres, les signatures de son fils Jean Moïse, du curé Boucher, de son gendre et notaire Théophile Pinsonnault et de Joseph Masson, l’époux de Sophie Raymond.

Trois ans après ce décès, le notaire Edme Henry, qui était l’administrateur des biens des Jésuites à La Prairie, épousa la veuve de J.-B. Raymond.

- Au jour le jour, février 2019

Rappels importants aux membres – Assemblée générale de la SHLM

Veuillez prendre note qu’il n’y a jamais de conférence au mois de mars, à la SHLM. Nous profitons toujours de cette pause printanière pour tenir notre assemblée générale annuelle. Celle-ci aura lieu au Vieux Théâtre de La Prairie, situé au 247, rue Sainte-Marie, le mardi 19 mars 2019 à 19 h 30. Deux postes au conseil d’administration sont en élection cette année. Seuls les membres en règle de la SHLM pourront assister à la réunion.

La période de renouvellement achève. En plus de vous permettre d’assister à l’assemblée générale annuelle, votre adhésion à la SHLM vous donne accès gratuitement à notre centre de recherches ainsi qu’à nos conférences régulières. Votre soutien nous permettra aussi de réaliser plusieurs projets à caractère généalogique, historique ou patrimonial, conformément aux objectifs de notre mission.

Stéphane Tremblay

Président de la SHLM

- Au jour le jour, janvier 2019

Nouveau site web de la SHLM

Depuis le 20 décembre 2018, le site web de la Société d’histoire de La Prairie-de-la-Magdeleine a fait peau neuve. La refonte de notre site a été rendue possible grâce à une subvention de Desjardins Caisse La Prairie, partenaire financier de la SHLM. Le site a été développé par l’équipe de Monsieur François-Bernard Tremblay de l’agence de design Bon Melon.

Dans l’ordre habituel sur la photo (prise au mois de juin lors de la signature de l’entente), M. Jean-Pierre Labelle trésorier de la SHLM, M. Robert Clermont, président du C.A. de Desjardins Caisse La Prairie, Mme Diane Couture, adjointe à la direction générale et aux communications de Desjardins Caisse La Prairie, Mme Johanne Doyle, coordonnatrice de la SHLM et M. Stéphane Tremblay, président de la SHLM.

La SHLM tient également à remercier ses partenaires du milieu politique pour leur soutien dans la réalisation de ce projet : Monsieur Donat Serres, maire de La Prairie, les membres du conseil municipal de La Prairie, Monsieur Jean-Claude Poissant, député de la circonscription fédérale de La Prairie et Monsieur Richard Merlini, député sortant de la circonscription provinciale de La Prairie.

- Au jour le jour, janvier 2019

Conférence

Mardi le 15 janvier 2019

Quatre trente sous pour une piastre

Paul-Henri Hudon

Notre conférencier, Monsieur Paul-Henri Hudon, historien et président de la Société d’histoire de la seigneurie de Chambly, nous entretiendra sur l’histoire de notre monnaie : l’évolution des monnaies ; la livre, le dollar, la piastre; les taux d’intérêt ; la monnaie papier vs la monnaie métallique ; les monnaies étrangères; les monnaies numériques et la cryptomonnaie. Les conférences de la Société d’histoire de La Prairie-de-la-Magdeleine ont habituellement lieu à l’étage du 249, rue Sainte-Marie à La Prairie. Exceptionnellement, celle-ci aura lieu au Centre multifonctionnel Guy-Dupré (500, rue Saint-Laurent à La Prairie). Elles débutent à 19 h 30.

Entrée libre pour les membres, 5 $ pour les non-membres. Renseignements au 450-659-1393.

- Au jour le jour, janvier 2019

Vœux pour la nouvelle année

En ce début d’année 2019, je vous souhaite tout d’abord la santé. À ce sujet, toutes nos pensées sont pour Madame Johanne Doyle, notre coordonnatrice, qui est en congé de maladie depuis le mois de novembre dernier. Aussi, je souhaite prospérité et succès à tous les amis, bénévoles, employés, membres et partenaires des organismes du Québec dédiés à la promotion de la généalogie, de l’histoire et du patrimoine local. Nous sommes les défenseurs d’un aspect primordial de notre société et, plus que jamais, nous avons besoin de votre soutien afin de pouvoir offrir nos activités à la population pour les années à venir (publication d’ouvrages historiques/généalogiques, club et cours de généalogie, comités de paléographie et du Fonds des Jésuites, vente de livres usagés, numérisation de nos archives…). Vous pouvez soutenir la SHLM dans la réalisation de ses projets en posant un ou plusieurs de ces gestes :

- Renouveler votre carte de membre/devenir membre en janvier.

- Naviguer sur notre nouveau site web (en ligne depuis le 20 décembre dernier).

- Participer au brunch annuel le 10 février prochain.

- Assister aux conférences mensuelles de la SHLM le 3e mardi de chaque mois.

- Lire régulièrement le bulletin mensuel et peut-être même participer à sa rédaction ?

- Assister à l’assemblée générale annuelle des membres de la SHLM le 19 mars prochain.

- Faire l’acquisition d’une de nos publications.

- Enrichir nos archives en faisant don de photos ou de documents.

- Faire un don de livres usagés et participer à notre vente de livres usagés à la fin d’avril.

- Découvrir vos ancêtres en profitant de nos ressources en généalogie.

- Faire une visite guidée avec nos guides étudiants durant la saison estivale.

Bonne année 2019 !

Stéphane Tremblay, président de la SHLM

- Au jour le jour, janvier 2019

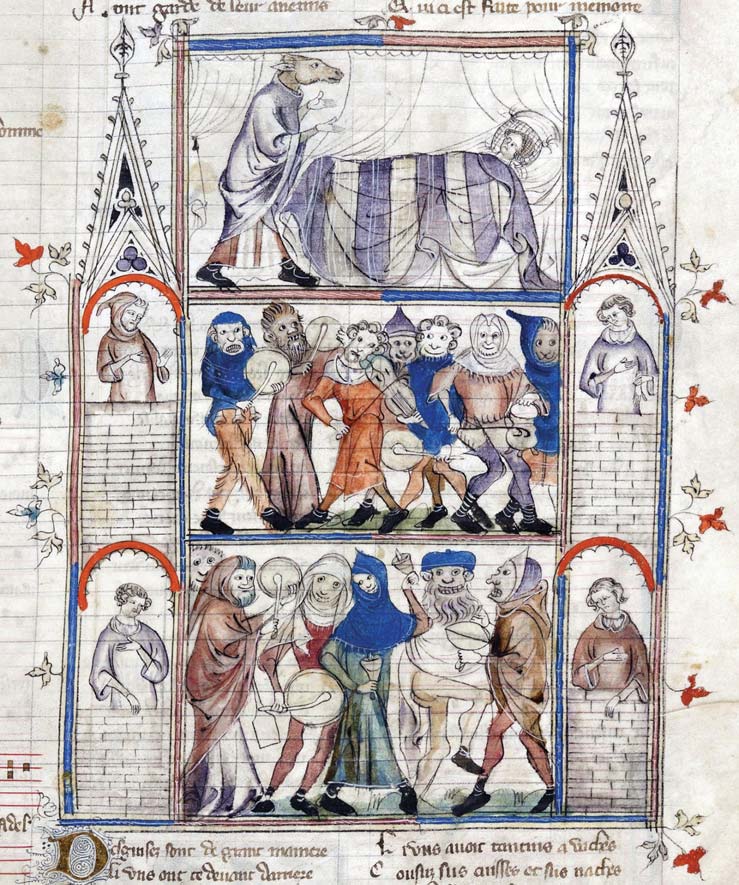

Charivaris à La Prairie

Importé d’Europe, le charivari est un tumulte que l’on faisait le plus souvent à des mariés d’âge inégal, ou à un veuf ou à une veuve qui se remariait trop vite après le décès de sa femme ou de son mari. Outre les mariages mal assortis (ex. un bourgeois qui épouse sa servante), d’autres raisons justifiaient parfois les charivaris : sexualité jugée déviante, difficultés conjugales et comportements répréhensibles. Le charivari est un exutoire des tensions sociales et l’occasion pour plusieurs de franchir des interdits dans l’anonymat.

« Présent dans toutes les cultures occidentales, ses fonctions peuvent varier d’une région à l’autre et évoluent dans le temps, mais elles constituent toujours une réponse – parfois sympathique, parfois violente – aux comportements jugés contraires aux normes par les communautés. Son caractère souvent festif ne doit pas faire oublier que le charivari est d’abord un instrument de justice populaire. Ce jeu de contestation, qui peut ressembler au retournement carnavalesque, a aussi un rôle de gardien de la morale, surtout en matière de sexualité et de mariage. Si les autorités civiles peuvent tolérer ces démonstrations, il n’en est pas de même pour l’Église qui les condamne parce qu’elles empiètent sur ses prérogatives, le pardon ne pouvant s’obtenir que d’une seule manière. »René Hardy, Charivari et justice populaire au Québec, Québec, Septentrion, 2015, 282 pages.

Ce tribunal populaire, une pratique peu appréciée par certains, avait en général une allure bon enfant. Pourtant, certains charivaris ont eu des conséquences dramatiques puisque des décès sont survenus au cours d’échauffourées.

Ainsi, les charivaris étaient traditionnellement dirigés vers les couples qui brisaient les conventions sociales. La nuit de noces venue, plusieurs personnes s’assemblaient devant le nid conjugal, chantant et faisant du bruit par toutes sortes de moyens. Il arrivait fréquemment qu’un notable de la place serve d’agent négociateur entre les chahuteurs et les époux. Léo-Paul Desrosiers raconte dans « Âmes et paysages » qu’au cours d’un charivari à Berthier, dans la seconde moitié du 19e siècle, c’est le curé lui-même qui proposa ses services pour convaincre le couple Bonald (mariage entre un jeune médecin et une riche veuve) de satisfaire aux exigences des assiégeants trop bruyants.

En Nouvelle-France, le premier charivari a eu lieu à Québec en 1683. La veuve de François Vézier dit Laverdure, âgée de vingt-cinq ans, avait épousé Claude Bourget seulement trois semaines après le décès de son époux. Les Québécois estimèrent que la fille de Guillaume Couture avait été un peu vite en affaires. C’est pourquoi plusieurs manifestèrent bruyamment de nuit sous les fenêtres du couple, réclamant une amende, seule susceptible de les calmer. Le charivari dura six jours et les choses allèrent si loin que Mgr de Laval fut obligé de publier, en juillet de la même année, un mandement où il menaçait d’excommunication ceux qui continueraient à faire des charivaris. Ce mandement fut repris textuellement par Mgr de Saint-Vallier dans sa première édition du Rituel de Québec.

Mgr de Laval était intervenu pour deux raisons : d’abord parce que les mauvais plaisants prononçaient de prétendus sermons avec des textes équivoques et aussi parce que, malgré l’intervention des autorités civiles, le charivari se poursuivit.

« […] Nous pour ces causes et pour apporter un remède convenable à un grand mal qui ne pourrait avoir que des suites et des conséquences très funestes, faisons très expresses inhibitions et défenses à tous les fidèles de l’un ou l’autre sexe de notre diocèse de se trouver à l’avenir à aucune des dites assemblées qualifiées du nom de charivari, aux pères et mères d’y envoyer ou permettre que leurs enfants y aillent, aux maîtres et maîtresses d’y envoyer leurs domestiques ou permettre volontairement qu’ils y aillent le tout sous peine d’excommunication […]. »

En conséquence, par crainte du châtiment divin, les charivaris disparurent pendant un certain temps puis ils reprirent naissance graduellement dans les campagnes. Sous

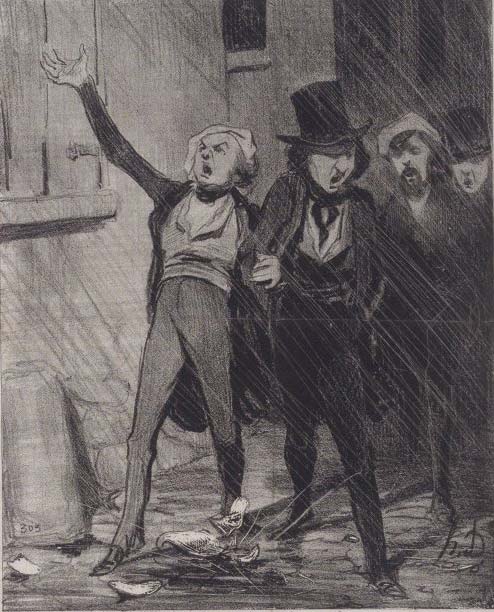

le régime anglais, les charivaris se poursuivirent, mais les victimes savaient qu’elles pouvaient arrêter le tapage en faisant entrer les participants dans leur maison et en leur offrant un verre de vin ou un repas. D’autres versaient une aumône pour les pauvres, et aussitôt les tapageurs s’éloignaient. Par contre, si le couple refusait de rencontrer le ou les émissaires de la foule, eh bien, les époux étaient condamnés à endurer le tintamarre jusqu’à ce qu’ils cèdent. L’absence ou l’insuffisance de la police en plusieurs endroits expliquent que parfois ces manifestations aient dégénéré ou que c’est le curé de l’endroit qui ait dû intervenir pour mettre fin aux excès.

Le charivari à La Prairie

N.B. le lecteur aura accès aux textes complets des lettres du curé Boucher dont il est question plus bas en consultant les numéros de février et de mars 1999 de ce bulletin.

Si l’on prête foi aux chroniques des débuts du 19e siècle, le village de La Prairie était un milieu en pleine effervescence. La population y était à l’occasion turbulente, parfois récalcitrante et prompte à se dresser contre toute forme d’autorité. L’essor économique et les migrations interrégionales attirent nombre de nouveaux venus qui font éclater l’homogénéité sociale et provoquent un relâchement des mœurs.

Il n’y a pas à chercher bien loin la cause du premier charivari connu à La Prairie. Les registres paroissiaux nous apprennent qu’en ce mardi 17 novembre 1807, jour du début du charivari, Marie Salomé Samson, veuve de John Philip Lessert, avait épousé Joseph Bourdeau. Or l’épouse, qui en est à son troisième mariage, est âgée de 45 ans, soit le double de l’âge de Bourdeau, qui n’a que 23 ans. Une différence d’âge qui justifie pleinement la réprobation des villageois.

Puisque le curé Jean-Baptiste Boucher a entretenu une correspondance assidue avec son évêque tout au long de son ministère, le questionnant et sollicitant son avis sur la doctrine et sur l’administration de la paroisse, il était donc dans l’ordre des choses qu’il sollicite son avis sur l’attitude à adopter.

Le 24 novembre 1807, Boucher adresse donc une lettre à Mgr J. Octave Plessis, évêque de Québec, pour se plaindre des troubles causés dans la paroisse par un charivari qui se prolonge depuis ce mardi de novembre. Tout y est : injures, masques hideux, travestissements de garçons en filles, profanations des cérémonies et chants funèbres de l’Église. Plusieurs dizaines de personnes de tous âges y prennent part. « Jamais on ne vit semblable désordre dans nos campagnes. » Espérant faire cesser le grabuge, l’abbé Boucher, qui occupe la cure de La Prairie depuis octobre 1792, dès le dimanche suivant, fait lecture à ses ouailles de l’ancien mandement de Mgr de Laval dont il a été question plus haut.

Jean-Baptiste Boucher, prêtre érudit, dogmatique et rigide dans ses certitudes, devant la passivité des autorités civiles, tente d’étouffer cette nouvelle liberté. L’Église veut s’imposer en policier des mœurs, ce qui ne sera pas sans brouiller pour longtemps les relations entre le curé et nombre de ses paroissiens, dont les meneurs du groupe de manifestants.

En effet, puisque les manifestations se poursuivent malgré ce premier avertissement, le curé prend l’initiative de sévir afin de mettre fin au grabuge : refus des sacrements aux participants, abolition de la neuvaine à Saint-François Xavier et menace qu’il n’y ait pas de Messe de Minuit, trois mesures qui seront, en fin de compte, mises à exécution. En agissant ainsi, le curé punissait toute la paroisse au lieu de s’en prendre aux seuls manifestants. Le charivari prit fin le mercredi 25 novembre alors que les époux acceptèrent de payer 7 piastres, une partie de la somme devant être versée aux pauvres de la paroisse.

L’évêque de Québec répondit aux plaintes du curé Boucher par un mandement qui lui parvint le jeudi 10 décembre et dont il annonça la réception en chaire le dimanche suivant, se réservant d’en lire le contenu plus tard. Le mandement sera lu devant les paroissiens durant la messe dominicale du 20 décembre, soit au 4e dimanche de l’Avent, c. à d. celui précédant la fête de Noël.

Plusieurs des participants ayant été travestis ou masqués, il est évident que le curé Boucher a dû être informé de leurs noms par des villageois mécontents ou encore par les soldats britanniques cantonnés dans le village. « Je connais 36 de ceux qui se sont masqués; dont 5 seulement sont protestants. […] J’ai imposé à ceux qui ont pris part active au charivari 80 livres pour réparation des torts et dommages : 42 livres qu’ils se sont fait donner, 2 livres pour une petite croisée qu’ils ont cassée à coups de pierre et 36 livres pour six soirées que les nouveaux époux ont été troublés dans leurs ventes (à leur cantine) […]. »

Malgré les sévères réprimandes de l’évêque Plessis et du curé J.B. Boucher, l’affaire ne s’arrêta pas là, plusieurs prétextant que le charivari n’était qu’un jeu d’enfant qui se faisait partout et en tout temps. Cependant, ils distinguent nettement le champ de la religion (la foi, la morale) de celui des affaires séculières (le commerce, la politique) où ils ne reconnaissent aucune autorité au clergé: « l’un disait, après celui-là, un autre, un second, l’argent de la fabrique appartient aux habitants; et ils exigèrent que je ne fisse pour l’Église aucune dépense, aucun achat, sans assemblée, excepté pour les frais ordinaires et communs »Curé Jean-Baptiste Boucher, le 16 mars 1808 – Archives du diocèse Saint-Jean de Québec – 2A/21.

En 1810, les désordres reprennent pour plus de 5 jours à l’occasion cette fois du mariage de François Denaut, et certains ont estimé ce scandale encore plus grand que celui du charivari précédent. Denaut, un commerçant âgé de 42 ans et veuf depuis un an, épouse en secondes noces Félicité Barbeau deux semaines avant qu’elle n’ait atteint l’âge de la majorité, soit 21 ans à l’époque. Cette fois encore, le curé ne cède en rien, certains participants sont menacés d’excommunication pour un an.

Par son attitude intransigeante, le curé va à nouveau s’aliéner, et pour longtemps, une bonne partie de la population ainsi que les magistrats en poste : « un charivari […] continue depuis cinq jours, sous les fenêtres de nos magistrats qui sont fort paisibles (26 février 1810) » et « les juges de paix ont été bénins pendant les 9 jours de tumulte et de vacarme (16 mars 1808) ». Si les magistrats ont fermé les yeux sur le désordre, c’est sans doute qu’ils ont jugé que l’affaire ne menaçait en rien l’ordre public.

Le curé, qui considère que les autorités civiles sont trop laxistes, imbu qu’il est de la doctrine chrétienne et drapé de l’autorité ecclésiastique, sans doute aussi sincèrement préoccupé du salut des âmes, décide d’imposer son autorité et de sévir envers les récalcitrants.

Quelque trente ans plus tard, les patriotes reprendront la pratique du charivari d’une manière moins bon enfant, pour cette fois obliger magistrats et capitaines de milice à démissionner ou encore pour contraindre des pères de famille hésitants à joindre les troupes patriotes. Cette fois, ce sont les autorités civiles et militaires qui se chargeront de punir les coupables avec grande sévérité. En 1837-1838, le curé Boucher, devenu vieux et fatigué, est toujours en poste et se souvient sans doute avec amertume des charivaris de 1807 et 1810.

La pratique du charivari disparut de nos campagnes vers la fin du 19e siècle.

- Au jour le jour, janvier 2019

Brunch annuel de la SHLM

Dimanche le 10 février prochain à 10 h 30 aura lieu, à la Plaza Rive-Sud de La Prairie (l’ancien Espace Rive-Sud), le brunch annuel de la Société d’histoire de La Prairie-de-la-Magdeleine (SHLM). Cet événement permettra aux bénévoles, aux membres et aux partenaires de la SHLM de faire la rétrospective de l’année qui vient de se terminer et de discuter des activités de l’année en cours. La SHLM profitera également du brunch annuel pour récompenser son (ou sa) bénévole de l’année 2018. Le coût du billet est de 35 $ par personne. Encouragez la SHLM dans l’organisation de ses activités en constituant une table avec parents et amis. Pour acheter/réserver vos billets, prière de passer à nos locaux durant les heures d’ouverture ou laissez un message au 450 659-1393 avant le 7 février prochain.

Au plaisir de vous rencontrer lors de cet événement !

- Au jour le jour, novembre 2018

Salon du livre de Montréal 2018

Le 41e Salon du livre de Montréal aura lieu du mercredi 14 novembre au lundi 19 novembre prochains à la Place Bonaventure de Montréal. À partir de 2019, cet événement déménagera un peu plus loin au Palais des Congrès. Depuis une dizaine d’années, la SHLM, fidèle à sa mission, a publié plusieurs ouvrages traitant de l’histoire de la seigneurie de La Prairie. Tous nos ouvrages, mis en pages par Bon Melon, ont été publiés sous la bannière des Éditions Histoire Québec, organisme affilié à la Fédération Histoire Québec (FHQ), dont nous sommes membres. Vendredi le 16 novembre entre 17 h et 22 h, Monsieur Stéphane Tremblay, président de la SHLM et auteur de l’ouvrage Histoire des familles pionnières de La Prairie (1667-1687) publié en 2017, sera présent au kiosque des Éditions Histoire Québec pour une séance de dédicace.

- Au jour le jour, novembre 2018

Conférence: Napoléon, Henri et Robert Bourassa: des racines dans la région de La Prairie

Napoléon, Henri et Robert Bourassa ont marqué de leurs empreintes distinctes l’histoire du Québec. L’un en sa qualité d’artiste, l’autre, notamment, en fondant le journal Le Devoir et le dernier, mais non le moindre, par sa contribution notable à l’édification du Québec moderne par son rôle de Premier Ministre. Cette conférence est basée sur les recherches menées par Monsieur Réal Houde, généalogiste de filiation agréé (GFA), à l’occasion de la rédaction de quelques documents dont un article paru dans le bulletin Au jour le jour de la Société d’histoire de La Prairie de la Magdeleine (volume XXVIII, numéro 8, octobre 2016). Cet exposé généalogique sera l’occasion d’en apprendre plus sur les réseaux familiaux qui coexistaient au 19e et au 20e siècle, et qui ont influencé le développement de la société.

Les conférences de la Société d’histoire de La Prairie-de-la-Magdeleine ont lieu à l’étage du 249, rue Sainte-Marie à La Prairie. Elles débutent à 19 h 30. Entrée libre pour les membres, 5 $ pour les non-membres. Renseignements au 450-659-1393.