- Au jour le jour, novembre 2021

Expériences estivales

N.D.L.R. Quatre étudiant.e.s ont étroitement collaboré aux activités de la SHLM au cours de l’été dernier. À leur suggestion, nous leur offrons l’occasion de résumer leur expérience estivale. Nous publions ici le dernier de ces textes.

Ce mois-ci : Marie-Pierre Bellemare, guide touristique

Après trois ans à ce poste, on pourrait penser que rien ne pourrait nous surprendre. Je me trouve corrigée ! Bien que je ne trouve pas que la pandémie ait tant influencé mon expérience de travail, que le débit estival n’ait pas vraiment changé en comparaison à 2019 et que nos tâches normales n’aient pratiquement pas changé, j’ai quand même pu me trouver une nouveauté.

En plus de faire des visites guidées, j’ai participé à promouvoir la SHLM via son profil Facebook. Ainsi, j’ai pu explorer une nouvelle facette de mon poste de guide en essayant de toucher un public plus large.

En effet, Facebook m’a permis d’interagir avec des utilisateurs et amateurs d’histoire, de répondre aux questions des utilisateurs, qu’elles soient reliées à l’histoire ou à nos heures d’ouverture ! C’était une autre façon de pouvoir aider les intéressés de l’histoire même s’ils n’étaient pas présents au local. Ensuite, j’ai utilisé les photos de nos archives pour créer les publications, c’était en majorité des photos des rues de La Praire et de ses habitants au fils des ans. C’était fantastique de m’immerger dans le quotidien de ces gens et leur ville, qui est méconnaissable aujourd’hui, comme un voyage dans le temps. J’ai ensuite utilisé le logiciel Canva pour donner libre cours à mon esprit créatif et mes inspirations.

Je suis une personne qui aime parler d’histoire et ce travail me permet de le faire chaque jour. J’aime utiliser les archives pour apprendre des faits cocasses à ajouter à mon circuit ou approfondir certains sujets. Par exemple, l’histoire du maire et médecin Thomas Auguste Brisson.

Je suis une personne curieuse et j’aime entendre ce que les autres ont à dire sur l’histoire. Donner des visites guidées, c’est plus que donner une tonne d’informations, c’est aussi un partage du quotidien de ceux qui ont peut-être vécu l’histoire ou qui sont en train de la vivre.

Je suis moi-même citoyenne de La Prairie et je deviens souvent comme une publiciste de ma ville. Je fais la promotion des commerces et j’adapte la visite à ce que les visiteurs cherchent dans leur quotidien.

Par exemple, une nouvelle famille qui vient d’emménager à La Prairie à qui je peux pointer les commerces qui conviendraient à leurs besoins ! C’est pour ça que j’aime revenir chaque année, j’y découvre sans cesse de nouvelles anecdotes. De plus, j’aime le quartier et la vie qui s’y passe.

Comme je le dis souvent durant mes visites, le Vieux La Prairie est un quartier vivant !

- Au jour le jour, novembre 2021

Comité de paléographie

Sous la direction de Mme Jocelyne Brossard, qui prend le relais de Mme Lina Chopin, notre comité de paléographie a repris ses activités le jeudi en après-midi. Donc, si vous êtes intéressé.e.s à améliorer vos habiletés en paléographie, ou encore si vous êtes en possession de documents anciens à paléographier, ou peut-être avez-vous déjà participé aux ateliers de paléo de la SHLM, et aussi, si vous avez déjà suivi une formation en paléographie, nous vous invitons à vous joindre à l’équipe.

De plus, si vous avez de la difficulté à lire de vieux documents, nous pouvons le faire pour vous moyennant un léger coût. Pour toutes informations, vous pouvez communiquer avec Caroline Laberge à la SHLM.

Le comité de paléographie.

- Au jour le jour, novembre 2021

Question du mois!

Cette photo, parue à la une du bulletin de juin dernier, illustre l’autoroute 15-132 vers 1963. Un lecteur attentif nous a demandé à quoi servait le petit bâtiment entouré d’un cercle rouge. Faites parvenir votre réponse à notre adresse courriel, [email protected].

La solution sera révélée dans le bulletin de novembre.

- Au jour le jour, novembre 2021

Vente de livres usagés

Après un an d’attente, notre vente de livre annuelle s’est tenue du 1er au 3 octobre 2021.

Une nouveauté cette année : la vente a eu lieu au complexe multifonctionnel Guy-Dupré.

Nous avons reçu énormément de commentaires positifs de la part des visiteurs pour ce changement de local.

En effet, il y avait beaucoup plus d’espace, le local était très éclairé et les quelque 400 bouquineurs qui se sont présentés pouvaient aisément circuler entre les rangées de tables garnies de livres à prix très compétitif.

Merci à tous les participants!

Remerciements

Le comité de la vente de livres, Jocelyne Brossard, Nicole Crépeau, Yolande Girard, Huguette Langlois et Nicole Surprenant, tient à remercier les personnes suivantes qui ont fait de cet événement un grand succès:

Colette André, Gilles Blanchard, Gaétan Bourdages, Venant Brault, Daniel Davignon, Jean-Pierre Labelle, Caroline Laberge, Edith Langlois, Francine Langlois, Marie-Josée Machabée, Ken Morris, Andrea Pavaluca, Louise Péloquin, Jonathan Trottier.

Crédit photo: Nicole Crépeau

- Au jour le jour, novembre 2021

Décès de madame Hélène Doth

Madame Hélène Doth, de La Prairie, est décédée le mardi 31 août 2021 à l’âge de 78 ans. Elle était la fille de feu Eugène Doth et de feue Yvonne Bériault ; la chère sœur de Cécile (feu Yvon Séguin). Elle fut précédée par un demi-frère, Lawrence Dotte.

Membre de la SHLM depuis de nombreuses années, elle a été une bénévole active au sein du comité responsable de la vente de livres usagés. Elle a également été coautrice, avec René Bacon, de l’ouvrage généalogique « Gaspard Dauth, de l’Alsace au Canada », paru en 2005.

- Au jour le jour, novembre 2021

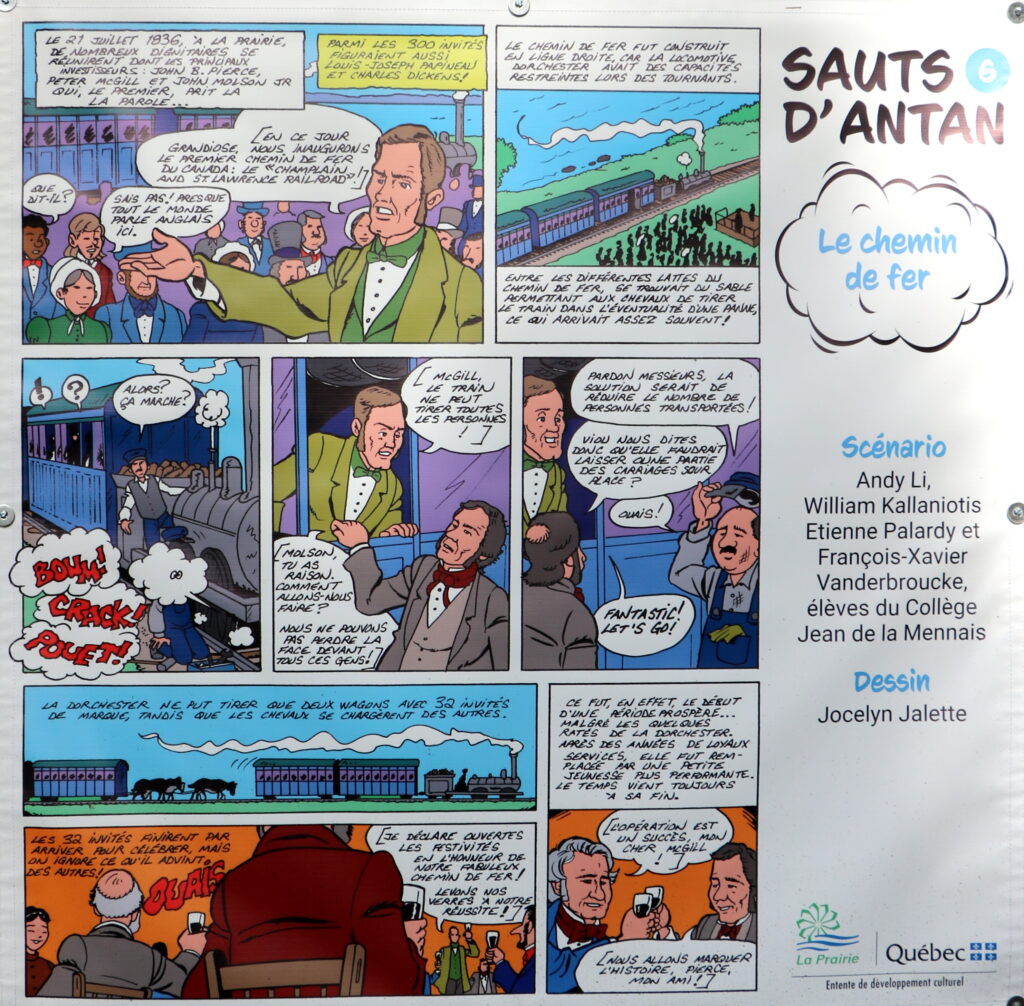

Lancement de l’exposition « Sauts d’antan »

Le samedi 25 septembre dernier avait lieu dans le Sentier du Vieux-Fort le lancement de l’exposition Sauts d’antan. Ce projet, amorcé à la fin du printemps 2019, devait voir le jour au printemps 2020, mais a dû être reporté à l’automne 2021 à cause des restrictions imposées par la pandémie de la Covid 19.

Vingt-deux élèves du collège Jean de la Mennais répartis en neuf équipes ont élaboré différents scénarios à partir de thèmes puisés dans l’histoire de La Prairie. Les sujets retenus furent : la rivière Saint-Jacques, la fondation de La Prairie, les filles du Roy, la bataille de 1691, l’église de la Nativité, le chemin de fer, l’incendie de 1846, l’inondation et le collège Jean de la Mennais.

Sur la base du travail des neuf équipes, le bédéiste Jocelyn Jalette a élaboré au cours de l’été 2020 neuf bandes dessinées qui sont actuellement exposées dans le Sentier du Vieux-Fort.

L’observateur comprendra qu’il s’agit là d’une approche humoristique de l’histoire, élaborée à partir de faits avérés. Le but premier étant d’intéresser les plus jeunes à l’histoire locale, n’y voyez nulle prétention de raconter les faits de façon objective. Sous peu, 150 brochures regroupant les neuf planches des dessins seront produites et distribuées auprès des jeunes visiteurs. La SHLM disposera d’une cinquantaine d’exemplaires.

- Au jour le jour, novembre 2021

Expériences estivales

N.D.L.R. Quatre étudiant.e.s ont étroitement collaboré aux activités de la SHLM au cours de l’été qui s’achève. À leur suggestion, nous leur offrons l’occasion de résumer leur expérience estivale. Nous publions ici le deuxième de ces textes.

Ce mois-ci: Andrea Pavaluca, guide touristique

C’est à travers son architecture que l’on devine l’âme d’une nation.

Lorsqu’on grandit aux abords du boulevard Taschereau, parmi ses mornes étendues de béton, il est facile d’oublier d’où on vient. Le souvenir de nos prédécesseurs semble avoir péri sous le rouleau compresseur de l’américanisme. Ces allées de laideur qui foisonnent dans bien des villes américaines ont toutes, pour le banlieusard, le parfum de chez soi. Mon emploi de guide, que j’ai également occupé à l’été 2019, m’a donc permis de renouer avec la riche histoire de la Rive-Sud, et aussi d’y reconnecter avec mes concitoyens.

J’ai donné des visites assez intimes, car mes groupes dépassaient rarement les quatre personnes. Ainsi, il devenait plus facile de créer des liens avec les visiteurs, parfois même de communier dans l’amour de l’histoire. Notre patrimoine et ses récits constituent le ciment de notre communauté, qu’ils incarnent. Lorsque les immeubles du Vieux-La Prairie se fraient une place dans notre cœur, que ce soit par leur âge vénérable ou par leur beauté, débute inexorablement notre enracinement dans la communauté locale ou même nationale. La conscience d’une admirable présence séculaire sème en nous le désir de léguer à nos descendants un monde bien.

Ainsi, j’éprouvais la plus grande fierté non pas à parvenir à capter l’attention de mes groupes, mais plutôt à changer leur regard sur la question du patrimoine. En effet, dans mes visites, j’aborde également l’enjeu de la protection des immeubles historiques, à travers un bâtiment qui a été affreusement rénové à une époque où les protections législatives n’existaient pas. J’estime donc que ma mission en tant que guide est accomplie lorsque je sens qu’un visiteur, jusque-là indifférent ou mal informé, devient soudainement touché par la fragilité de notre patrimoine bâti au Québec.

Par ailleurs, en raison de la pandémie, je m’attendais à un été plutôt calme. Comme j’avais tort! L’achalandage semblait même supérieur à celui de l’été 2019! Je pense que les gens, épuisés par le confinement, avaient soif de sorties et de culture. En effet, j’ai constaté que les visiteurs de cette année semblaient davantage heureux d’être là et encore plus reconnaissants envers notre travail. Le sentiment était réciproque! Cloîtrée chez moi depuis mars 2020 à suivre des cours en ligne, la névrose et la déprime m’avaient envahie entre mes quatre murs. L’action quotidienne ainsi que mes conversations avec des visiteurs et collègues passionnés ont ressuscité la fille joyeuse et enthousiaste qui avait disparu dans la pandémie.

Cet automne, j’ai très hâte de reprendre en personne mes études de droit à McGill. Comme notre histoire et notre nation vivent aussi à travers nos lois, ma passion pour l’histoire me fait encore plus apprécier mon domaine d’études. Mon amour du passé éclairera toujours mon chemin.

- Au jour le jour, novembre 2021

Décès de madame Patricia McGee Fontaine.

Le 18 septembre dernier est décédée, à l’âge de 88 ans, madame Patricia McGee Fontaine.

Née le 10 décembre 1932 du mariage de Patrick McGee (maire La Prairie de 1947 à 1950) et de Jeannette Brisson, elle était la petite nièce du docteur Thomas-Auguste Brisson qui fut successivement maire (1885-1893) et responsable de la santé publique de La Prairie. Son arrière-grand-père, Laurence McGee, fonde à La Prairie, avec son associé David Demers, le magasin général Demers & McGee.

Patricia épouse Ange-Albert Fontaine le 18 août 1956. De cette union naîtront trois enfants, Michel, Lise (décédée) et Jean.

Madame McGee-Fontaine s’est longtemps impliquée à la Société d’histoire ; elle en a été une pionnière et une ouvrière très active. En effet, membre dès 1974, puis au conseil d’administration à partir de 1976 dont elle devient présidente en 1985 jusqu’en 1987. Pendant plusieurs années, tout en pratiquant sa profession d’infirmière, elle était de tous les dossiers à la SHLM : expositions, demandes de subventions, généalogie, archives, mise en valeur du Vieux La Prairie, etc. Sa présence et ses actions ont largement contribué à établir les bases de ce qu’est aujourd’hui la Société d’histoire de La Prairie-de-la-Magdeleine.

Elle a œuvré au sein de plusieurs projets de longue haleine dont, en 1980, le traitement du fond de l’abbé Élisée Choquet (en collaboration avec Berthe Dubuc Favreau et Héléna Doré Désy) ainsi que la récupération du fonds « Biens des Jésuites ».

En 2015, elle reçoit du lieutenant-gouverneur Pierre Duchesne la médaille honorifique pour les aînés.

En 2018, Patricia (c’est ainsi qu’on s’adressait à elle) a donné quantité de documents à la SHLM, dont l’ensemble est désigné ainsi :

P108 —Collection Patricia McGee-Fontaine. — 1824-2017. — 870 photographies. — 701 négatifs. — 2 albums de photographies (175 et 12 photographies). — 6 documents iconographiques : reproductions imprimées. — 31,2 cm de documents textuels. — 6 rubans. — 2 macarons. — 2 brochures. — 1 disque compact. — 2 cartes : tracées à la main.

La collection d’archives concerne l’histoire de la famille élargie de Patricia McGee-Fontaine et celle de La Prairie, résultats de recherches qu’elle a réalisées, d’archives accumulées et de ses activités au sein de la Société d’histoire de La Prairie de la Magdeleine.

Celles et ceux qui l’ont côtoyée se souviendront d’elle comme d’une personne souriante, réfléchie et attentionnée.

Témoigne de la participation de Patricia McGee Fontaine au concours « Mémoire d’une époque » organisé par l’Institut québécois de recherche sur la culture (IQRC) à titre d’intervieweuse de monsieur Paul Favreau en 1984, puis de madame Berthe Dubuc-Favreau en 1985.

- Au jour le jour, octobre 2021

L’automne à la SHLM

L’automne à la SHLM

Avec l’assouplissement des mesures sanitaires, certaines de nos activités ont pu reprendre cet automne ou reprendront à l’hiver. Ainsi, nous avons pu organiser, après plus de 18 mois d’attente et avec d’excellents résultats, notre vente de livres usagés, entre le 1er et le 3 octobre dernier au Centre multifonctionnel Guy-Dupré. Un énorme merci à toutes les personnes impliquées de près ou de loin dans ce comité ou qui sont venues nous encourager durant ce week-end.

Nous saurons bientôt si nous pourrons reprendre nos activités de généalogie cet automne (cours et réunions du Club de généalogie du lundi soir) et nos conférences mensuelles (à compter de janvier 2022).

Voici nos heures d’ouverture pour la période qui s’étend de septembre 2021 à mai 2022 : fermés durant les fins de semaine, nos locaux seront ouverts les mardis, jeudis et vendredis de 10 h à 17 h (fermés entre midi et 13 h). Bienvenue à tous.

Profitez bien de l’automne (ma saison préférée).

- Au jour le jour, septembre 2021

Vente de livres usagés

Elle est de retour!

Après plus d’une année d’absence en raison de la situation pandémique, notre vente de livres usagés est finalement de retour.

Exceptionnellement, cette année, elle se tiendra dans les locaux du Centre multifonctionnel Guy-Dupré au 500 rue Saint-Laurent à La Prairie.

Nos heures d’ouverture seront :

Vendredi 1er octobre de 10 h à 20 h

Samedi 2 octobre de 10 h à 16 h

Dimanche 3 octobre de 10 h à 16 h

Suite à cette pause, nous avons recueilli un très grand nombre de livres qui vous seront offerts à des prix imbattables.

Les modes de paiement acceptés sont: comptant, crédit ou débit.

Apportez vos sacs.

Au plaisir de vous y accueillir en grand nombre.

Le comité de la vente de livres