- Au jour le jour, mars 1998

Site Internet

N'oubliez pas de visiter notre site internet : http://pages.infinit.net/shlm/

Vous y trouverez des capsules d'histoire, un album de photos, des jeux éducatifs, de la généalogie etc.

- Au jour le jour, mars 1998

Saviez-vous que?

- En 1832 on commence à utiliser ici une nouvelle technique inventée par John Loudon McAdam et le premier chemin macadamisé est celui de La Prairie à Saint-Jean.

- François de Malépart de Beaucourt est considéré comme le premier Canadien de naissance à avoir étudié la peinture en Europe. Il est né à La Prairie. Sa production canadienne se situe entre 1792 et 1794.

- En 1790 il y a 1704 habitants à La Prairie.

- À la fin du 19e siècle Ernest Doin est l'auteur de pièces de théâtre le plus prolifique au Québec. D'origine française, il a fondé un cercle littéraire et dramatique à La Prairie.

- En 1832 une première association de tempérance est fondée à La Prairie.

- Dès la guerre de 1812 il existe un camp d'entraînement à La Prairie pour les miliciens conscrits. Ce site deviendra un campement général.

- En 1813 il est décrété par les magistrats du district de Montréal que tout traversier devra posséder une licence. Deux ans plus tard les mêmes magistrats ajoutent que tout traversier licencié devra tenir en service cinq bons hommes, deux canots et un bateau ou un bac et de traverser jour et nuit toutes personnes qui se présenteront. Aucun traversier ne pourra retarder les voyageurs plus d'un quart d'heure dans le jour, et plus d'une demi-heure dans la nuit.

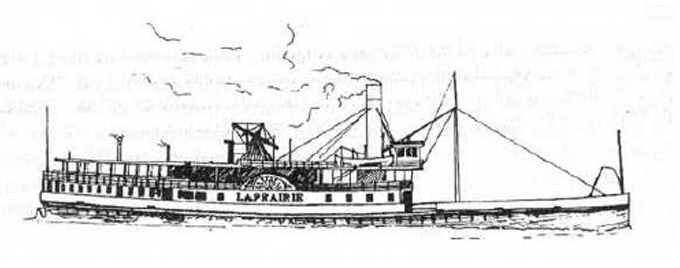

- Après 1812 des « horse-boat » furent utilisés entre Montréal et La Prairie. Il s'agissait d'une barge ordinaire avec une roue à aube de chaque côté. Chaque roue à aube était reliée par un arbre de couche à une roue d'engrenage située à l'intérieur du bateau et qui était mue par des chevaux. Dans les forts courants le bateau n'avançait guère et les passagers impatients aidaient alors les chevaux. Les horse-boats ont disparu à la fin des années 1840. N'oublions pas qu’en 1820 le vapeur Montréal assure la traversée entre Montréal et La Prairie et que dans les années 1830 le vapeur Horse Boat effectue la navette entre Montréal et Longueuil.

- Au jour le jour, mars 1998

La Prairie, aperçus historiques et impressions

Natif de La Prairie, EMMANUEL DESROSIERS, romancier et conteur, a publié en 1931 dans la revue Mon Magazine quelques commentaires sur le village et la campagne de La Prairie.

En voici quelques extraits :

Sur l'abbé Elisée Choquet, historien, à qui la SHLM est redevable d'un impressionnant fonds d'archives.

« Je pensais à M. l'abbé Elisée Choquette, à ce prêtre très humble, qui présentement, comme la fourmi laborieuse, amasse des provisions. Je pensais à cet homme étranger, revenu pour un deuxième stage dans la paroisse de Laprairie après son retour de Rome où il est allé parfaire ses études théologiques, et je le voyais s'acharner à la tâche gigantesque d'écrire l'histoire de La Prairie qui est l'une des plus intéressantes des endroits de la rive sud. »

Se basant sur la tradition orale, E. Desrosiers raconte comment les anciens cageux relataient leurs exploits de la fin du 20e siècle lorsqu'ils sautaient des rapides de Lachine.

« Il y avait les vieux qui étaient allés en chantier et qui avaient "dravé" sur la rivière "Train", en Haut-Canada. Ils faisaient des récits qui glaçaient le sang dans les veines. Ils étaient cageux depuis leur prime jeunesse et se rappelaient avoir "sauté les cages" avec les Sauvagesses, en pleins rapides de Lachine. Le "Vieux Aimé" les avait engagés pour le compte des "Calven"; ils étaient allés préparer les "dram" à l’Île-au-Jardin et les conduisaient jusqu'à Québec. En descendant les "cages" ils avaient entendu souvent le "vieux Aimée" les interpeller avec un énergique "Bout d'enfer de démon"; alors ils se remettaient de la torpeur que produisait le flot mystérieux qui les entrainait. »

Laprairie, dans les années 1920, soit quelques années avant la dépression, était en pleine expansion économique et offrait aux résidents du village un milieu de vie des plus intéressants.

« Laprairie, ville et paroisse, compte une population de 5,000 habitants. La ville, en plus d'être le chef-lieu est aussi le centre d'affaires de trois comtés. Les industriels qui viennent s'y établir se voient pourvus gratuitement de grand lots à bâtir, sont exemptés des taxes et peuvent se servir des nécessités publiques, telles que aqueduc et forces motrices électriques, gratuitement. Ce sont là des avantages qui ne sont pas à dédaigner, d'autant plus que cette localité est à proximité de la métropole qui absorbe déjà la quasi-totalité des matières premières ouvrées sur les Lieux. C'est une place résidentielle, le coût de la vie n'y est pas élevé et cela est dû au voisinage d'immenses fermes dont les propriétaires viennent écouler los produits, du moins une partie, sur le marché même de la ville. Site idéal de villégiature. On peut acheter pour cent dollars de magnifiques lots à bâtir dans la ville même tout près des grands boulevards Salaberry et Edouard VII, et cela près de Montréal. »

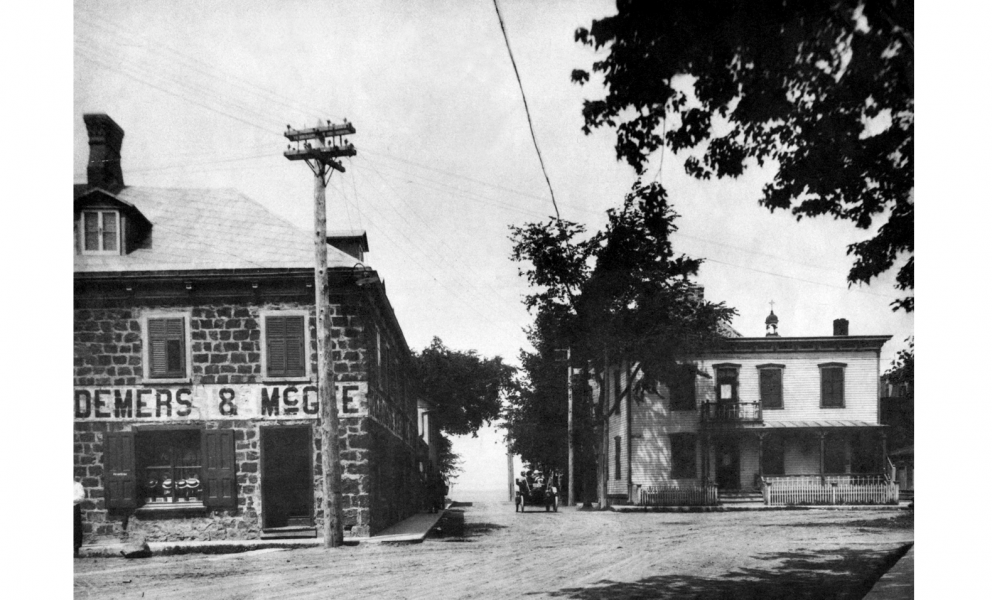

Pour les services en approvisionnement les gens de La Prairie et des environs pouvaient compter sur des magasins généraux bien fournis.

« Plusieurs magasins généraux fournissent à la population ce dont elle a besoin. Le magasin McGee est le plus considérable (un siècle d'existence). Lawrence McGee, le propriétaire, est un des citoyens les plus estimés; viennent ensuite les magasins Beaulieu, Potvin, Lussier, de Cruchy, etc. Le lecteur me pardonnera cette nomenclature parce que dans un chef-lieu un magasin général est une institution indispensable cl par conséquent digne de mention. »

La grand-mère d'E. Desrosiers demeurait à la côte Sainte-Catherine dans une solide maison de pierre érigée face aux rapides de Lachine. Ses impressions nous aident à pénétrer l'atmosphère dans laquelle vivaient les amoureux de l'histoire au début de XXe siècle.

« Quand l'hiver secoue la campagne, qu'il torture les croisées des vieilles maisons de chez nous, je voudrais reposer dans le vieux lit à ciel de l’aïeule; je voudrais goûter le silence de la demeure ancestrale. Je voudrais que ce soit par une nuit tourmentée d'hiver, une nuit d'ouragan. Rien n'ébranle la maison aux murs de forteresse. Dans la grande nuit sereine, les souvenirs me parleraient. Je revivrais les années de l'enfance, au temps où la grand'maman m'apprenait tant de choses sur notre Histoire du Canada. Peut-être entendrais-je le bruit des avirons des canots de la chasse-galerie comme je croyais les entendre jadis. Je percevrais peut-être les chants des Sauvages que j'aimais à écouter autrefois: Ana Kouékon, Ana Kouonkoué, Yerasnaro Kouinti. »

- Au jour le jour, mars 1998

Les batailles de 1691

Les personnes de plus de 40 ans se souviennent des cours d'histoire de leur enfance comme d'une longue litanie de dates et d'événements glorieux. Les faits militaires étaient mis en évidence, démontrant ainsi l'héroïsme de nos valeureux ancêtres. Si les historiens nous ont appris depuis cc temps à nous méfier de cette glorification trop facile, il n'en reste pas moins qu'il est toujours à propos de jeter un regard sur ces événements de notre histoire. En effet, des miliciens du début aux casernes du XIXe siècle, la vie militaire a marqué fortement l'histoire de La Prairie.

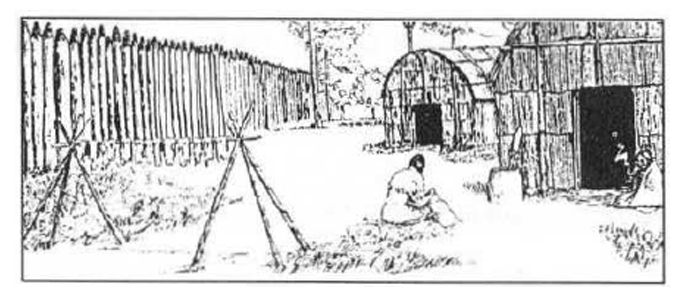

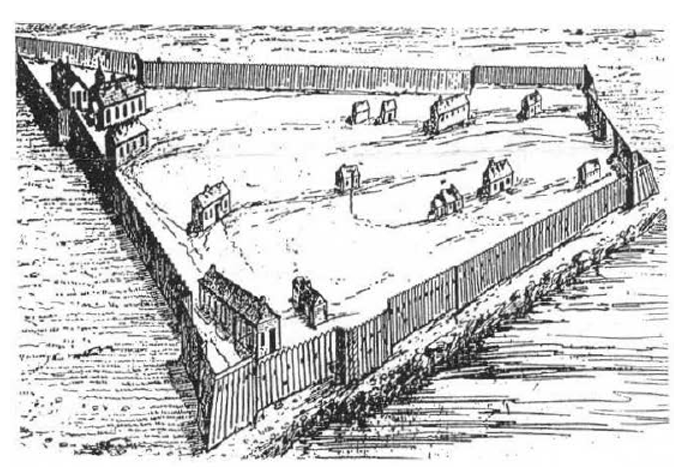

La paix imposée par la venue du régiment de Carignan avait permis à la mission de La Prairie de voir le jour en 1667. Mais, cette accalmie fut de courte durée et les guerres iroquoises reprirent de plus belle. Les Amérindiens changèrent de tactique, de la guérilla du début, ils passèrent à des attaques plus massives. Ils furent encouragés en cela par les Britanniques qui rêvaient d'éliminer leur concurrent français. Contrairement à ce qu'on entend parfois, il y eut non pas une, mais deux 2 batailles le 11 août 1691. C'est ainsi que le major Peter Schuyler avec une troupe de 400 soldats (Amérindiens et Blancs) attaqua premièrement le fort de La Prairie, pour être ensuite défait à l'endroit nommé aujourd'hui le rang de la Bataille. Laissons la plume du Gouverneur Frontenac nous raconter l'événement.

« Un parti de cinq cents Anglais, Loups (Mohicans) et Agniés (Mohawks) étant venus jusqu’à La Prairie de la Magdeleine, qui est à deux lieues de Montréal, M. de Callières qui en avait eu avis et qui croyait même le parti plus considérable avait ramassé toutes les troupes que je lui avais envoyées avec quelques habitants qu’il y avait joints et était allé se poster au pied du fort de La Prairie, ayant détaché deux cents hommes sous le commandement du Sr de Valrennes pour aller à Chambly qui était l’endroit par où les ennemis devaient, avec ordre de les laisser passer et de les suivre en queue.

Les ennemis qui apparemment avaient dessein d'attaquer le fort de La Prairie, puisqu'ils avaient apporté des grenades, s'en approchèrent une heure avant le jour le 11 d'août et entrèrent dans le camp des habitants dont la plupart fatigués d’une pluie qui était survenue, et d'avoir été toute la nuit sous les armes, étaient rentrés dans le fort et n'étaient pas aussi alertes qu'ils l'auraient dû être, mais les troupes qui étaient plus sur leurs gardes ayant marché au premier bruit, regagnèrent le camp des habitants après avoir essuyé la décharge des ennemis qu'ils croyaient des nôtres parce qu'il ne faisait pas encore assez clair pour se reconnaître et les en chassèrent l'épée à la main, et quoiqu'ils se raliassent à cent pas au delà à la faveur d'un rideau qui les couvrait, ils les rechargèrent encore et les obligèrent à se retirer, cependant, comme ils avaient mis du désordre parmi nos habitants et que dans ces deux charges nous avions perdu quelques officiers et soldats, ils s'en retournèrent pleins d'orgueil et d'indolence lorsque leurs découvreurs rencontrèrent à une lieue et demie de là ceux du Sr De Valerennes qui avaient toujours suivi leurs pistes, ils ne marchandèrent point et l'attaquèrent croyant qu'il en auraient bon marché mais ils furent trompés en leur attente car, quoique le Sr de Vallerennes fut plus de la moitié moins fort qu'eux il disposa ses gens avec tant d'ordre, de conduite et d'intrépidité qu'après un combat qui dura près d'une heure et demie et s'être meslés par trois différentes fois, jusqu'à se mettre la bourre dans le ventre et s'y brûler les chemises en tirant, il les fit plier et les mit entièrement en déroute, leur ayant tué plus de six vingts hommes sur la place parmi lesquels il y avait cinq ou six de leurs principaux chefs tant Anglais que Sauvages, blessé un beaucoup plus grand nombre, pris un de leurs drapeaux et fait quelques prisonniers.

S'il n'avait pas été si fatigué de trois jours de marche qu'il avait faite sans avoir à peine mangé et par des chemins presqu’impraticables, il les aurait suivis plus loin qu'il ne fit et il n'en serait pas échappé un seul pour en rapporter la nouvelle, mais ce qu'il lui était impossible de faire, nos Sauvages du Sault l'auraient pu facilement exécuter puisqu'étant arrivés de leur fort une heure après l'action au nombre de 120 tout frais et en apparence dans une disposition de bien faire, ils auraient pu les joindre facilement, ils se contentèrent, au lieu de cela, de visiter les morts, de les compter et de les dépouiller, ce qui a beaucoup augmenté mes soupçons aussi bien que ceux du public et m'a obligé d'écrire un peu vertement au R. Pères qui n'ont pu les excuser que par de très méchantes raisons, il faut néanmoins s'en payer et attendre qu' ils fassent mieux une autre fois dont ils témoigneront avoir envie présentement par la honte qu'on leur a faite.

Depuis l’établissement de la colonie, il ne s'est rien passé en Canada d'aussi fort ni de si vigoureux et l'on peut dire que le Sr de Vallerennes a conservé la gloire des armes du Roi et procuré un grand avantage au pays puisque cela nous a donné moyen d'achever nos récoltes paisiblement dans lesquelles nous aurions été fort inquiétés et qui, venant à nous manquer, nous auraient mis dans la dernière désolation. » Lettre du Gouverneur de Frontenac au Ministre (20 octobre 1691).

Un monument de pierres rappelle cette fameuse journée du 11 août 1691. Il est situé à l'endroit où la route 104 croise le rang de La Bataille. Si vous empruntez ce dernier, vous pourrez voir aussi le chemin De Valrennes en l'honneur de celui qui remporta la victoire sur les troupes de Schuyler. Et si le cœur vous en dit, venez nous rencontrer au local de la Société historique de La Prairie sur la rue Sainte-Marie. Vous pourrez y découvrir ou redécouvrir la magnifique maquette du fort et du village de La Prairie tels qu'on pouvait les voir en 1704. De plus, vous pourrez regarder de près des fragments de la palissade du fort que les archéologues ont mis au jour en 1994. De précieux témoins qui ont entendu siffler les balles de mousquet il y a plus de 300 ans.

- Au jour le jour, février 1998

Origine des patronymes de Nouvelle-France

Partis de France, la plupart des hommes portant ces noms se sont établis en Nouvelle-France avant 1760. Leurs patronymes y sont toujours vivants.

1 ANGOUMOIS

Dubois

Dumas

2 ANJOU

Bélanger

Boivin

Cadieux

Chartier

Chauvin

Graveline

Guertin

Langevin

Lorion

Maillet

Martin

Meunier

Noël

Richard

Tessier

Trahan

3 AUNIS

Auclair

Beaudoin

Bédard

Bertrand

Bourdon

Cadieux

Chalifour

Crevier

Cyr

Dandonneau

Duteau

Émard

Godin

Grignon

Lamothe

Massé

Mongeau

Michel

Paradis

Pépin

Perron

Petit

Plante

Raymond

Sicotte

Vézina

Villeneuve

4 AUVERGNE

Adam

Alexandre

Aubert

Augé

Beaulne

Bergeron

Bernard

Bertrand

Bessette

Binet

Bissaillon

Bourbon

Bourdeau

Bousquet

Boutin

Bussières

Caron

Chaput

Coulon

Crevier

Desrosiers

Dubois

Dumas

Dupré

Dupuis

Faille

Farant

Forestier

Genest

Germain

Gilbert

Girouard

Labranche

Lacombe

Laforest

Lagarde

Lambert

Lavigne

Leblanc

Lecompte

Leroux

Loubier

Mercier

Moreau

Olivier

Paiement

Plamondon

Poirier

Raymond

Régimbald

Renaud

Rouillard

Sicard

Vincent

5 BÉARN

Lalande

6 BEAUCE

Amyot

Millet

Pelletier

7 BERRY

Dubord

8 BOULOGNE

(ville associée à la Picardie ou à l’Artois)

Bouchard

Caron

Daoust

Desjardins

Dupont

Fauteux

Fluet

Jolicoeur

Leblanc

Leclerc

Leduc

Lepage

Letellier

Marquette

Spénard

9 BOURGOGNE

Aubry

Champagne

Delorme

Deslauriers

Desroches

Duguay

Dumont

Girardeau

Godard

Godin

Lemaire

Marchand

Michaud

Perrot

Petit

Simonet

10 BRETAGNE

Adam

Aubert

Aubry

Beaudouin

Beauregard

Bernard

Berthelot

Blais

Blanchard

Boicin

Boisseau

Boisvert

Bouchard

Bourgault

Bouteiller

Brosseau

Brunet

Bureau

Cartier

Chartier

Chauvin

Couturier

Després

Deslauriers

Duchesne

Dubois

Dugué

Durocher

Favreau

Filion

Fleury

Fortin

Gagné

Gareau

Garnier

Gendron

Gervais

Girard

Grenier

Henri

Huet

Jean

Joly

Labbé

Laboissière

Lachapelle

Lafond

Lafleur

Lapierre

Laurent

Lavallée

Laviolette

Leblanc

Leclerc

Lemaitre

Leroux

Lorrain

Mallette

Martin

Martineau

Massé

Ménard

Moreau

Morel

Morin

Naud

Normand

Perrier

Poitras

Prévost

Proulx

Prud’homme

Quesnel

Renaud

Richard

Rinfret

Robert

Roger

Rossignol

Roussel

Roy

Ruelland

Sénéchal

Simon

Tanguay

Tessier

Têtu

Viau

11 BRIE

Duval

Morin

12 CHAMPAGNE

Aubin

Colette

Desjardins

Godin

Marcoux

Michel

Roy

13 GUYENNE

Casgrain

Chabot

Raby

14 ÎLE DE FRANCE

Auger

Beaudoin

Blain

Bouchard

Ducharme

Fournier

Gaudet

Godefroy

Granger

Hébert

Langlois

Laroche

Latulippe

Laverdure

Lefebvre

Michel

Milot

Petit

Prévost

Prud’homme

15 LIMOUSIN

Vincent

16 LYONNAIS

Bertrand

David

Guillot

Larue

Leblanc

Lecompte

Mallette

Martin

Mayer

Panneton

Petit

Roy

17 MAINE

Auger

Baudry

Beauvais

Blois

Bouvier

Chauvin

Foucault

Hurtubise

Labbé

Laforest

Lecompte

Leroux

Milot

Moquin

18 NIVERNAIS

Benoit

Perreault

Perrot

19 NORMANDIE

Asselin

Bacon

Béland

Bélanger

Boisseau

Bonhomme

Bourdon

Brassard

Brière

Brunelle

Brunet

Campagnat

Carpentier

Chevalier

Couture

Croteau

Delisle

Demers

Deschamps

Duclos

Faure

Fontaine

Fortin

Fiset

Godbout

Grenier

Groulx

Guèvremont

Hébert

Hus

Jarry

Labrecque

Lamarre

Lamy

Langlois

Larchevêque

Larue

Lauzon

Laviolette

Lebrun

Leclair

Lecompte

Lefebvre

Lelièvre

Lemoyne

Lessard

Levasseur

Loiselle

Martel

Moisan

Morel

Pelletier

Petit

Picard

Poulin

Primeau

Quevillon

Racine

Rainville

Roussel

Routhier

Saint-Aubin

Sénéchal

Simon

Therrien

Thiboutot

Trépanier

Vaillancourt

20 ORLÉANAIS

Delorimier

Fleury

21 PERCHE

Aubin

Baril

Beaulac

Beauvais

Boulard

Bouchard

Boucher

Chatel

Cloutier

Crête

D’Amours

Drouin

Gadois

Gagnon

Giguère

Guimond

Houde

Lambert

Landry

Leduc

Lefebvre

Lefort

Letarte

Maheu

Mercier

Normand

Pelletier

Poisson

Prévost

Provost

Rivard

Roussin

Tavernier

Tremblay

Trudel

Turgeon

22 PICARDIE

Belleau

Blanchet

Caron

Choquet

Courtois

Croteau

Daveluy

Desmarais

Dubois

Dubreuil

Duguay

Duplessis

Gauthier

Hébert

Jacques

Joron

Lamothe

Lebrun

Leclerc

Lefebvre

Lesage

Maillet

Ménard

Mousseau

Olivier

Parenteau

Petit

Picard

Poitiers

Poirier

Robert

Séguin

Simon

Tavernier

Vanier

23 POITOU

Allaire

Bailly

Beaudet

Beaudouin

Cardin

Chabot

Dubois

Dupont

Fleury

Fournier

Gourdeau

Lapointe

Millet

Moreau

Pageau

Papineau

Rondeau

24 ROUSSILLON

Adam

Larose

25 SAINTONGE

Constant

Couture

Léger

Létourneau

Pépin

26 TOURAINE

Chouinard

Laframboise

Mousseau

Naud

Roux

- Au jour le jour, février 1998

Dons

– de Rémi Tougas, St-Lambert, 5 boîtes de volumes d'intérêt historique

– de Lévis Boudreau, Frère de l’Instruction Chrétienne de Nantes à la Louisiane, sous-titre : L'histoire de l'Acadie, l'odyssée d’un peuple exilé. Gérard-Marc Braud, Ouest Éditions, 159 pages, 1994.

- Au jour le jour, février 1998

Nouvelles

Le verglas de janvier 1998 et notre église

Un bloc de glace de grande dimension s'est détaché du clocher et a défoncé le 7 janvier le toit de notre église construite en 1841. À travers la déchirure on pouvait voir le firmament. On a assuré la protection du plafond de plâtre et les réparations seront effectuées lorsque la température sera favorable. Tous les offices religieux sont célébrés dans l'intervalle au collège de La Mennais ou à l'église du Christ-Roi.

L'église est de nouveau ouverte depuis le 30 janvier.

Avis de recherche

Le manuel d'histoire « Je me souviens », œuvre de Marcel et Dominique Roy, est disparu de nos rayons de bibliothèque. À quiconque l'aurait en sa possession et aurait oublié de le rapporter prière d'y voir le plus tôt possible. Merci.

Décès

Mme Yvonne Laplante, membre de la SHLM depuis plusieurs années. Décédée le 19 janvier 1998.

- Au jour le jour, février 1998

Conférence : Ernest Doin, auteur dramatique et instituteur à La Prairie au 19e siècle

Conférence du mois : mercredi 18 février, 20 h

M. Marcel Fournier, historien

Sujet : Ernest Doin, auteur dramatique et instituteur à La Prairie au XIXe siècle

- Au jour le jour, février 1998

Saviez-vous que?

- A la fin du 17e siècle un coureur des bois, Pierre Bisaillon, tombe amoureux d'une lllinoise nommée Marie-Thérèse Kouagao. Celle-ci donnera naissance à deux ou trois enfants que Bisaillon fera baptiser et adopter légalement avant d'épouser la mère. Ce Pierre Bisaillion était le frère de Benoît, Étienne et Michel, tous de La Prairie. Il fut le premier Européen à s'établir dans la région de Harrisburg en Pennsylvanie où il résida durant plus de vingt ans.

- Les généalogistes et les démographes ont découvert que les naissances hors mariage étaient plus nombreuses là où les soldats habitaient dans un village durant un certain temps. Au cours de la Guerre de Sept Ans le Royal-Roussillon n’a-t-il pas eu ses quartiers d’hiver à La Prairie à quelques reprises? De plus, au 19e siècle, pendant quelques décennies, La Prairie fut le site d’importantes casernes militaires. Quel impact ces présences ont-elles eu sur le taux de naissances illégitimes à La Prairie?

- Les Archives publiques du Canada conservent un dessin illustrant la mise à mort d'un déserteur à La Prairie en 1813. Les autorités militaires ne badinaient pas avec la désertion à l'époque. La SHLM possède une copie de ce dessin dans ses archives.

- Un soldat nommé Pierre Boudreau dit Laramé fut trouvé mort dans la neige à Laprairie où il est inhumé le 11 mars 1698.

- Un certain François de Labernade, sieur de La Prairie, fut à la fois huissier, greffier, écrivain public et instituteur ambulant, transportant d'une paroisse à l'autre son écritoire et tout l’attirail qui s'y rapportait.

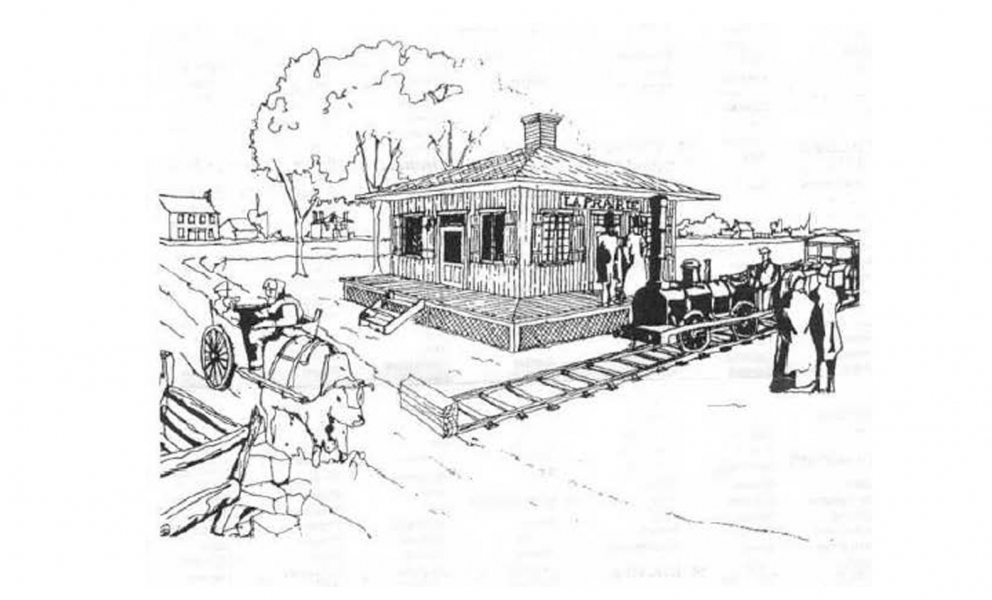

- En 1841 il fallait compter 40 minutes pour franchir en train la distance entre La Prairie et Saint-Jean.

- Au jour le jour, février 1998

Un notaire à la vie mouvementée

Lorsqu'on pense à un notaire, on imagine une personne sérieuse, travaillant dans un bureau, vivant une vie tranquille et rangée, loin des bruits et du tumulte de la vie quotidienne. Cela est vrai dans la plupart des cas, mais, avec Edmé Henry, le portrait est un peu différent.

Il naquit en pleine tourmente, le 14 novembre 1760, soit à la fin de la guerre de Sept ans. Son père, qui se prénommait aussi Edmé, était chirurgien major dans le Royal-Roussillon. C'est pourquoi il dut quitter les rives du Saint-Laurent pour retourner en France après la capitulation de Montréal le 8 septembre 1760. Il ne vit donc pas son fils naître à Longueuil. Plus tard, il décida de s'établir sur l'île de Saint-Pierre au sud de Terre-Neuve avec sa femme Geneviève Fournier. En effet, les îles Saint-Pierre-et-Miquelon étaient demeurées françaises suite au Traité de Paris. Il y continua d'exercer sa profession de chirurgien major et devint probablement un personnage important de l'endroit. On mentionne un sieur Henry qui avait des propriétés importantes en face de l'île du Colombier. Cet endroit s'appelle aujourd'hui « l'anse à Henry ». C'est un secteur maintenant inhabité, accessible seulement par un sentier terrestre. En consultant le registre des baptêmes de Saint-Pierre, on retrouve 17 fois le nom d'Edmé Henry (père) comme parrain. On peut donc supposer qu'il était un personnage fort apprécié par les Saint-Pierrais. De plus, les Henry eurent un autre fils (Gabriel) et une fille (Geneviève-Alexandrine).

Quant au jeune Edmé, il demeura à Montréal pour parfaire ses études de notariat. Il y pratiqua quelques temps avant d'aller rejoindre son père à Saint-Pierre où il demeura pendant sept ans de 1786 à 1793. Il s'occupa probablement des affaires paternelles en plus d'y ouvrir une étude de notariat. Toutefois, les données que nous avons sur cette période ne permettent pas d'en dire plus. Le notaire Henry dut retourner à Montréal suite à la prise des îles Saint-Pierre-et-Miquelon par les Anglais en 1793. Le 17 février 1794, il s'installa définitivement à La Prairie.

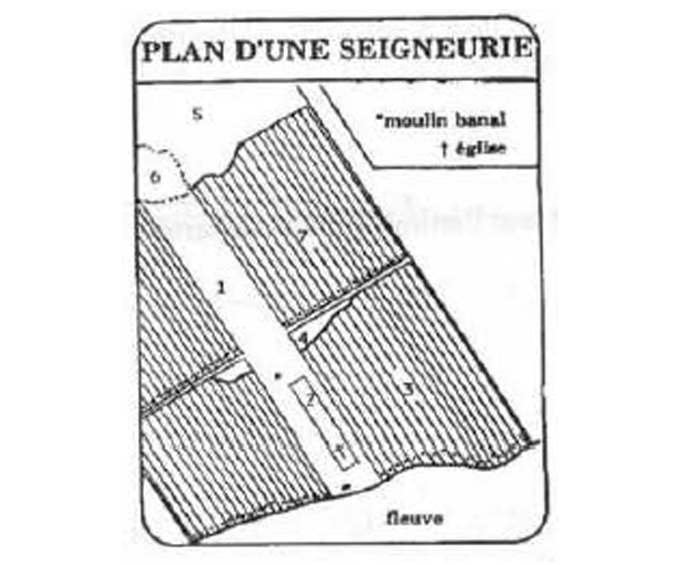

Comme son père à Saint-Pierre, il devint un personnage important. Bien évidemment, c'est à titre de notaire qu'il fit tout d'abord sa marque. Entre autres, en tant qu'agent des Jésuites pour la seigneurie de La Prairie. On retrouve régulièrement son nom dans les actes notariés du début du XIXe siècle. Pendant celle période, il a entretenu une importante correspondance dans laquelle on retrouve une description de la vie au début du XIXe siècle (transport, fleuve, glace, inondation, vie militaire, etc.). Avec la correspondance du docteur Brisson, dont j'ai déjà parlé dans un autre article, elle constitue une source de documentation très intéressante pour l'histoire de La Prairie. Il est à souhaiter qu'un historien prenne le temps d'en faire l'étude un jour.

Le nom du notaire Henry est aussi intimement lié à la famille Christie. Il commença à travailler pour Gabriel Christie en 1796. Ce dernier était un seigneur fort prospère et possédait plusieurs seigneuries, notamment celles de Léry, La Colle, Chambly, Noyan, de Bleury et de Sabrevois ainsi que celles de Repentigny et de Lachenaie au nord de Montréal. À la mort du général Christie survenue en 1799, son fils Napier Christie Burton prit la succession de son père et Edmé Henry continua d'administrer les biens de la famille. Ce qui l'obligeait à de nombreux déplacements. Il devait donc tenir ses audiences dans des auberges ou hôtels comme au manoir de Lacolle-Beaujeu, chez Samuel Potts à Chambly, chez Samuel Noxton à Saint-Jean et au Parker's Inn dans la seigneurie de Noyan. L'hôtel Parker était alors un relais pour la « malle royale » et le seul endroit où les voyageurs pouvaient s'arrêter, l'endroit étant alors peu habité. C'est autour de cet hôtel qu'a pris naissance Henrysburg qui devint Saint-Georges d'Henryville par la suite. Si on a donné le nom du notaire Henry à cet endroit, c'est parce qu'il avait accordé gratuitement une terre pour l'école de la place. De plus, c'est sous son administration que le village se développa. Toutefois, le bureau permanent d'Edmé Henry était situé à La Prairie au coin de Saint-Ignace et du chemin de Saint-Jean. C'est là qu'il poursuivit son étude de notariat jusqu'en 1831.

Ses nombreuses responsabilités ne l'empêchèrent pas de s'occuper de politique. En effet, il fut élu député du comté de Huntingdon le 21 avril 1810, poste qu'il occupa jusqu'au 22 mars 1814. À cette époque, les relations avec les États-Unis étaient passablement tendues. La guerre éclata donc avec notre voisin en 1812. Le notaire Henry, suivant les traces de son père, prit part activement au conflit. Il avait alors le grade de major au 2e bataillon de la milice de Beauharnois. C'est à ce titre qu'il se retrouva à la fameuse bataille de Châteauguay le 26 octobre 1813 au côté du lieutenant-colonel De Salaberry. Le « héros » de Châteauguay reçut en récompense une terre de 1500 acres dans le canton de Kilkenny. Elle était située à Saint-Esprit entre les villes actuelles de Saint-Jérôme et Joliette. Il est à noter que plusieurs vétérans de cette guerre provenaient de La Prairie, ils reçurent une « gratification » de 20,00 $ pour leur participation. Voici la liste de ceux-ci, peut-être reconnaîtrez-vous un de vos ancêtres : Ignace Bourdeau, Pierre Brassard, Louis Brosseau, Jean-Baptiste Denault, André Desnoyers, Pierre C. Duranceau, Pierre Gagnier, Augustin Gervais, François Gervais, Jean-Baptiste Rousseau, Paul Kingley, Jean-Baptiste Longtin, Jean-Baptiste Niding, Pierre Perras, Simon Perras, Alexis Poupart, Jacques Poupart, Paul Raquepas.

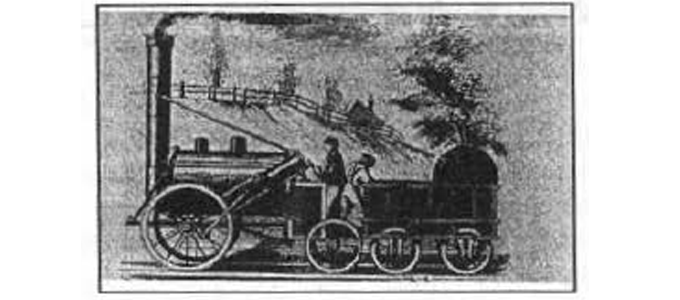

En plus du notariat, de la politique et de la vie militaire, Edmé Henry trouva de s'occuper de commerce et de transport. Il faut rappeler qu'à cette époque, La Prairie connaissait une activité économique florissante. Sa position géographique privilégiée la plaçait sur les grandes voies de communication avec les États-Unis et l'Ouest canadien. Après la guerre de 1812, les relations avec notre voisin américain redevinrent cordiales, le commerce et le transport profitèrent de cette accalmie. Rappelons aussi qu'en 1836, la première ligne de chemin de fer du Canada fut construite entre Saint-Jean et La Prairie. Comme d'autres notables de son époque, Edmé Henry décida d'investir dans le transport maritime. C'est ainsi qu’avec sa compagnie de bateaux à vapeur, il devint copropriétaire de deux traversiers qui assuraient le transport entre La Prairie et Montréal, le « Edmund Henry » et le « Laprairie ».

En 1831, M. Henry abandonna sa pratique de notaire. Après une vie bien remplie, il aurait pu alors prendre une retraite bien méritée. Mais ce serait le méconnaître, ce diable d'homme trouva les ressources nécessaires pour fonder une banque en 1837. Encore une fois, il se trouva au cœur d'une des périodes les plus troublées de notre histoire. Les Canadiens (francophones) avaient peu accès au capital, les grandes banques étaient sous le contrôle des Anglais. Plusieurs petites banques furent fondées avec du capital francophone afin de donner accès au crédit aux « Canayens ». À la différence d’aujourd'hui, les banques pouvaient émettre de billets. C'est ce que fit la Banque Henry. Elle émit des billets à petite dénomination (30 sous) afin de répondre aux besoins des petits épargnants. Malheureusement, la Banque Henry ne vécut que quelques mois. Prise dans le tumulte de la rébellion des Patriotes, elle ne put survivre lorsque deux des employés se sauvèrent aux États-Unis avec la caisse. M. Henry put cependant rembourser ses dettes à l'aide de son capital personnel et grâce à ses propriétés. On ne sait quel était l'état de ses finances lorsqu'il mourut le 14 septembre 1841. Toutefois, il laissa en héritage une vie bien remplie pour ce notaire, soldat, politicien, banquier et homme d'affaires.

Charles Beaudry, Société historique de La Prairie de la Magdeleine.