- Au jour le jour, avril 2005

Faire mijoter lentement les traditions

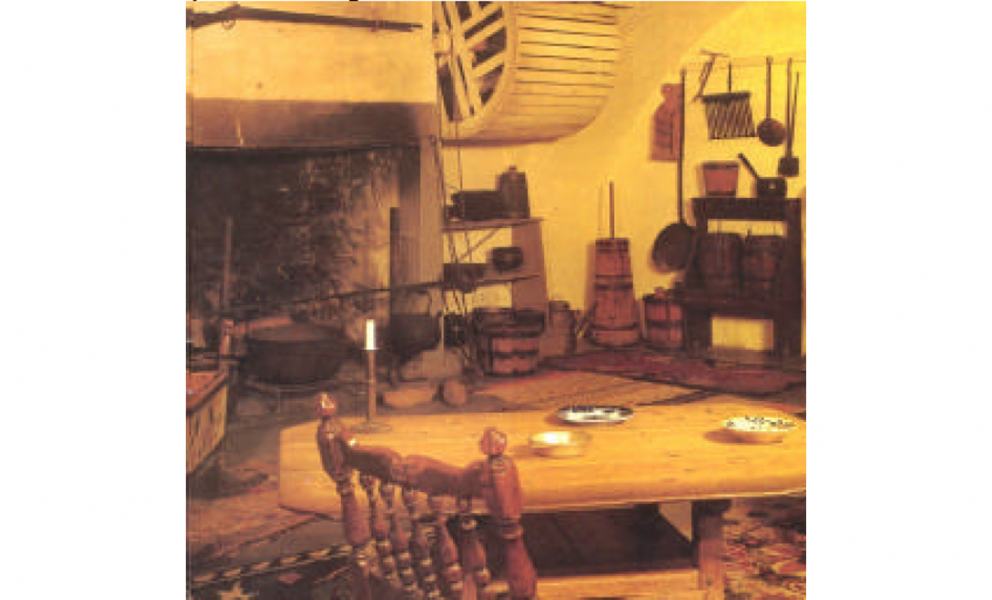

Les traditions culinaires de quelques régions de France ont lentement évolué pendant les premières décennies, influencées par la géographie et le climat particuliers de Nouvelle- France, ainsi que par les aliments et la culture alimentaire des autochtones d’Amérique.

Au terme de cette lente incorporation de savoir- faire, une tradition culinaire propre à la Nouvelle- France apparaît au XVIIIe siècle. Cette tradition était parvenue à une certaine stabilité à la fin du Régime français, quand la conquête et les influences anglaises ont relancé le processus d’adaptation. Au XVIIe siècle donc, les ménagères françaises qui ont immigré dans la vallée du Saint-Laurent ont dû adapter des techniques et des aliments qu’elles connaissaient déjà, et aussi adopter certains éléments nouveaux. Des légumes comme la citrouille et la courge étaient connus en France, mais peu répandus; alors qu’ici, on les cultivait de façon courante. On utilisait aussi, à l’occasion, des techniques de conservation inspirées des Amérindiens, comme le fumage de la viande et, surtout, du poisson, sans jamais qu’elles remplacent l’usage généralisé de la salaison venant d’Europe. La technique d’inspiration autochtone la plus populaire fut l’enfouissement de la nourriture dans le sol, en hiver, pour la protéger du gel. Les immigrants français n’avaient pas besoin de prendre autant de précautions dans leur pays d’origine, et l’adaptation de cette technique amérindienne a donné lieu à des usages nouveaux dans la colonie, notamment le « caveau à légumes » qui s’est répandu chez les habitants et qui est devenu très fréquent au XIXe siècle. On peut encore voir de ces caveaux à demi enfouis dans le sol sur la côte de Beaupré, près de Québec.

La plus répandue des techniques françaises de conservation de la viande et du poisson, la salaison, a été ici utilisée de façon plus étendue. À l’automne, en plus de saler du lard, du bœuf et de l’anguille (sans compter la morue qu’on salait sur les lieux de pêche), on a mélangé du sel à des herbes et à des légumes saveurs, afin de donner du goût aux préparations culinaires pendant les longs mois d’hiver. C’est ainsi qu’apparurent les fameuses « herbes salées » qu’on utilise encore aujourd’hui. On s’en servait dans les soupes et les ragoûts, les pot-au-feu et les fricassées, quand aucune fraîche verdure ne permettait de rehausser le goût de la viande et des légumes de conservation.

Bacqueville de la Potherie, un noble français qui a passé plus de trois ans à Québec, entre 1698 et 1701, comme contrôleur de la marine et des fortifications, nous donne un aperçu de l’abondance qu’il a observé à la ville et dans les alentours, au temps des récoltes automnales :

« Le temps où le commerce roule le plus à Québec est au mois d’août, septembre et octobre, que les vaisseaux arrivent de France. Il se fait une foire dans la basse-ville; toutes les boutiques et les magasins étalent leurs marchandises. Ce ne sont qu’empressement de part et d’autre pour se défaire de ses effets, ou pour avoir bon marché. On y voit sur la fin d’octobre les habitants des campagnes que l’on appellerait paysans en tout autre lieu que le Canada, qui viennent faire leurs emplettes. » (Bacqueville de la Potherie, cité dans Audet, 2001 : 183)

On remarque que les paysans des campagnes de Nouvelle-France se faisaient appeler « habitants », au lieu de paysans. Même s’ils vivaient eux aussi de la culture de la terre, comme les paysans de France, ils savaient que leur situation était à ce point meilleure qu’une nouvelle façon de se qualifier leur semblait nécessaire. Le terme d’ «habitants» s’est alors imposé. En Nouvelle-France, on naissait donc « Canadien » et on se faisait appeler « habitant », au lieu de paysan. Des traits culturels propres sont donc rapidement apparus dans la jeune colonie.

(Texte tiré de « Jardins et potagers en Nouvelle-France » de Martin Fournier – Septentrion)

- Au jour le jour, avril 2005

Généalogie (Étape 3)

Étape 3

Nous sommes rendus à notre lignée cognatique par les femmes. Je vous conseille de toujours inscrire le nom des parents du conjoint, car cela vous donnera un document plus complet. Voici un exemple :

|

Lucille Riendeau |

|

|

|

Madeleine Lestage |

20 0ctobre 1940 St-Edouard |

Laurent Riendeau Donat Riendeau, Delvina Lanctot |

|

Antoinette Dorris |

7 avril 1913 St-Edouard |

Adrien Lestage Fridolin Lestage, Rosina Surprenant |

|

Indiana Marcil |

7 juillet 1890 St-Michel |

Cyprien Dorris Narcisse Dorris, Marie Pinsonneault |

|

Henriette Pinsonneault |

24 novembre 1857 St-Michel |

Joseph Marcil Joseph Marcil, Marie Moquin |

|

Marie David |

14 février 1825 St-Philippe |

Louis Pinsonneault Paul Pinsonneault, Marie Charlotte Lériger |

|

Amable Gagnon |

15 juillet 1804 St-Philippe |

Joseph David Charles David, Angélique Lécuyer |

|

Marie Anne Longtin |

13 novembre 1780 La Prairie |

Pierre Gagnon Joseph Gagnon, Angélique Perreault |

|

Marie Amable Gervais |

10 mai 1751 La Prairie |

François Longtin Jérome Longtin, Marie Louise Dumas |

|

Marie Thérèse Sénécal |

25 février 1732 La Prairie |

Jean-Baptiste Gervais Jean-Baptiste Gervais, Anne Lefebvre |

|

Marguerite Pinsonneault |

4 novembre 1698 Montréal |

Pierre Sénécal Jean Sénécal, Marguerite Descene |

|

Anne Leper |

Avant 13 avril 1674 Lieu indéterminé |

François Pinsonneault Lafleur |

Vous avez trouvé les noms des époux, la date et l’endroit du mariage. Désirez-vous avoir les actes de mariage de votre lignée ? Il vous faut vérifier les endroits où il y a des microfilms et s’il faut que vous soyez membre pour avoir accès à cette information.

|

Membre |

Institution |

Adresse |

Téléphone |

|

non |

Archives Nationales |

535, rue Viger, Montréeal |

514-873-6000 |

|

oui |

Club de généalogie de Longueuil |

736, rue Després, Longueuil |

450-670-1869 |

|

oui |

Société d’histoire de La Prairie |

249, rue Ste-Marie, La Prairie |

450-659-1393 |

Pour colliger vos informations, vous pouvez faire des photocopies de la fiche de la page suivante pour chaque individu.

- Au jour le jour, avril 2005

Un anniversaire spécial

C’est avec plaisir et fierté que nous consacrons cet espace de notre bulletin mensuel à la mention du centième anniversaire de naissance de l’un de nos membres, monsieur Ernest Poupart.

Ernest Poupart est né le 4 avril 1905 dans le rang Petit Saint-Régis, à Saint-Constant. Quand il a commencé à fréquenter l’école, ses parents demeuraient au 41 de la rue Ste-Marie, à La Prairie. Il a terminé ses études à l’Académie Saint-Joseph en 1921. Dans la dernière partie de son cours, il a eu comme professeur le Frère Damase qui enseignait à ses élèves la pratique des opérations commerciales de base.

Dès sa sortie de l’école, il obtient un emploi comme commis de bureau chez Jean-Baptiste Doré et Fils, manufacturiers de machines aratoires.

Au début de 1922, il entre à l’imprimerie des Frères de l’Instruction Chrétienne, à La Prairie. Il y reste jusqu’en 1926. Il y acquiert la formation de linotypiste et prend de l’expérience dans le métier. En 1926, il entre au journal Le Progrès du Saguenay, à Chicoutimi, à titre de linotypiste. Six ans plus tard, le journal éprouvant des difficultés financières, il laisse Chicoutimi pour Montréal. Il est rapidement engagé, dans son métier, au Montreal Star et y demeure jusqu’à l’âge de 65 ans. C’est à Montréal qu’il épouse Jocelyne Vinette, le 19 juillet 1941.

Encore très en forme après avoir laissé le Montreal Star, il entreprend avec succès une nouvelle carrière de plusieurs années dans l’assurance.

Dès les débuts de sa vie professionnelle, Monsieur Poupart s’est intéressé à la photographie comme amateur. Il a conservé avec soin la collection des appareils qu’il a utilisés au cours de sa longue vie. Il possède aussi d’intéressantes photos qu’il utilise pour illustrer des causeries où il a la réputation d’être un conteur plein d’entrain et captivant. À cent ans, le 4 avril 2005, Monsieur Poupart continue d’épater son entourage par sa vivacité d’esprit, la richesse de ses souvenirs et son amabilité.

Vous trouverez, à la page suivante, la lignée directe des ancêtres de monsieur Ernest Poupart.

- Au jour le jour, mars 2005

À propos du bulletin

Éditeur :

Société d’histoire de La Prairie -de-la-Magdeleine

Internet : www.laprairie-shlm.com

Dépôt légal 2002

Bibliothèque nationale du Québec

Bibliothèque nationale du Canada

ISSN 1499-7312

COLLABORATEURS :

Coordination : Jacques Brunette

Rédaction :

Raymond et Lucette Monette (26)

Lucille Riendeau-Houle (390)

Hélène Charuest (59) (textes colligés)

Yvon Trudeau (64) (textes colligés)

Jacques Brunette (16)

Révision Jacques Brunette (16)

Infographie : SHLM

Impression : Imprimerie Moderne La Prairie inc.

Siège social :

249, rue Sainte-Marie

La Prairie (Québec) J5R 1G1

Tél. : 450-659-1393

Téléc. : 450-659-1393

Courriel : [email protected]

Les auteurs assument l’entière responsabilité du contenu de leurs articles et ce, à la complète exonération de l’éditeur

- Au jour le jour, mars 2005

Le coin du livre

LIVRES À VENDRE

Nous vous proposons une courte liste de livres intéressants dont vous pourriez faire l’acquisition à des prix aussi très intéressants.

– Merrian Webster’s encyclopedia of litterature (6 $)

– Yale Shakespeare complete works (The) (6 $)

– Oxford companion to canadian litterature (The) (6 $)

– Mémoires de la SGCF, plus de 300 exemplaires, de 1944 à 2001 (1 $ par numéro)

– Histoire du Canada français, tomes 1 à 7, par F.-X. Garneau (90 $)

– Larousse du XXe siècle, tomes 1 à 6, (90 $)

ACQUISITIONS

– Étude de caractérisation de l’arrondissement historique de La Prairie, collectif 2004 (don de la Commission des biens culturels du Québec)

– De la Nouvelle-Angleterre à la Nouvelle- France, par Marcel Fournier, 1999 (don de M. Marcel Fournier)

– Dictionnaire généalogique des familles acadiennes, par Stephen A. White, 2 volumes, 1999 (achat SHLM)

– Grand druide des synonymes (Le), Québec Amérique, collectif 2003 (achat SHLM)

– Récit d’une partie de voyage vers le pays de l’or, le Klondyke, 1898, par Lorenzo Létourneau (natif de Saint-Constant) (don de M. Laurent Houde)

DONS

Un grand merci aux donateurs dont les noms suivent :

– Commission des biens culturels du Québec

– Monsieur Marcel Fournier

– Monsieur Laurent Houde

– Monsieur Giuseppe Tartaglia

– Madame Colette Vézina

- Au jour le jour, mars 2005

Venez voir l’exposition !

Nous vous signalons que l’exposition « Aller-Retour » est encore en montre dans les locaux de la SHLM. Il s’agit d’une exposition de photographies ayant pour thème les anciens moyens de transport dans la région de La Prairie. D’autre part, si vous possédez des photos anciennes de famille ou sur la région, apportez-les. Nous pourrons les « scanner » pour vous et vous participerez ainsi à l’augmentation de notre patrimoine photographique.

- Au jour le jour, mars 2005

Généalogie (Étape 2 – suite)

Exemple de Joseph :

Joseph avait d’abord épousé Angélique Laporte dit St-Georges, qui est décédée le 3 août 1743. Si François, le fils de Joseph, était issu de ce premier mariage, il serait donc né avant 1743. Comme j’ai découvert qu’il était né le 7 novembre 1756, il était donc issu du 2e mariage de Joseph, avec Madeleine Lacoste.

Il faut donc toujours bien vérifier les dates. Dans La Masculine, au deuxième mariage de Joseph, on indique seulement, pour ce dernier, veuf d’Angélique Laporte. Pour avoir le nom de ses parents, vous devez trouver ce premier mariage; on vous indiquera alors que Joseph était le fils de Jacques et de Marguerite Véronneau. Si votre lignée dépend du premier mariage (ce n’était pas mon cas), il faudra alors noter les parents d’Angélique, soit Paul Laporte dit St-Georges et Marguerite Marie Mathon Labrie.

(suite de la lignée directe)

|

Jacques Reguindeau Marguerite Véronneau |

29 octobre 1696 Boucherville |

Denis Véronneau, Marguerite |

|

Joachim Reguindeau Madeleine Alton (Hanneton) |

6 janvier 1669 Boucherville |

Nicolas Alton, Marie Faut |

|

Pierre Reguindeau Andrée Martineau |

|

|

Important :

– Toujours conserver vos données manuscrites et vos sources.

– Bien classer vos documents afin qu’ils soient faciles d’accès.

Pour la prochaine étape : rendez-vous à la SHLM. Vous pourrez vous y procurer des fiches pour inscrire votre lignée directe à un coût minime. Les gens y sont très compétents et toujours prêts à répondre à vos questions.

- Au jour le jour, mars 2005

Les habitants de la Nouvelle-France étaient bien nourris. (suite)

Seulement quelques rares censitaires, ces personnes qui cultivaient la terre dans une seigneurie de Nouvelle-France et qui payaient un cens à leur seigneur, ont eu à subir le menu auquel on associe trop souvent les «pauvres habitants » de la colonie : du pain, des pois et du lard salé tous les jours que le Bon Dieu amène. Même dans les villes, seulement un petit nombre de résidants mangeaient aussi misérablement. En réalité, tout au long du Régime français, une fois les premiers immigrants bien installés, la grande majorité de leurs descendants ont pu s’établir sur une terre fertile, à proximité de cours d’eau poissonneux, non loin de forêts et de boisés où le petit gibier abondait, sans compter une extraordinaire quantité d’oiseaux migrateurs : oies et outardes, canards et sarcelles, qui étaient de passage dans la colonie au printemps et à l’automne. À la campagne, où vivait environ 80% de la population, les Canadiens, c’est-à-dire les personnes qui étaient nées en Nouvelle-France, ont pu profiter d’une grande variété de ressources alimentaires.

Certes, il faut éviter de transformer l’image un peu misérable de jadis en un paradis, car la vie n’était pas tous les jours facile en Nouvelle-France. La fraîcheur des aliments laissait à désirer pendant l’hiver, surtout aux mois de février, mars et avril, quand les provisions tiraient à leur fin. La saison hivernale comportait aussi son lot de monotonie. On comptait même en cette saison une période d’abstinence prolongée : le carême, qu’imposait l’Église catholique. C’est aussi au printemps que d’occasionnelles périodes de disette, non sanctionnées par l’Église celles- là, se produisaient. On souffrait alors d’une alimentation insuffisante pendant quelques semaines. Cependant, même pendant la morte-saison, en hiver, les Canadiens se tiraient bien d’affaire en comparaison des paysans européens.

Au tout début de la colonie, les pionniers français avaient dû fournir un effort considérable pour s’établir dans ce nouveau pays. Il y eut donc une sélection assez serrée parmi les premiers immigrants, et seul le tiers d’entre eux a choisi de rester. Il s’agissait surtout des plus travaillants et des plus débrouillards, de ceux qui étaient en mesure de commencer à zéro et de relever le défi d’un pays neuf. Par la suite, plusieurs de leurs enfants, ceux qu’on appelait les Canadiens, ont dû fournir des efforts physiques aussi considérables pour s’établir à leur tour sur de nouvelles terres à défricher. Ainsi, de par la nature même du pays, les Canadiens ont dû faire preuve d’une bonne capacité d’adaptation et d’une constante ardeur au travail pour s’établir confortablement, comme ils l’ont fait. C’est aussi grâce à leur énergie, à leur ingéniosité et à leur détermination qu’ils ont pu profiter rapidement d’une alimentation abondante, complète et savoureuse, qui était accessible dans leur environnement naturel.

- Au jour le jour, mars 2005

La bonne chanson

Lors de la conférence du 15 février dernier, monsieur Jean-Noël Dion est venu nous entretenir d’un sujet que nous avons tous plus ou moins connu dans notre jeunesse sans pour autant en connaître les tenants et les aboutissants : les recueils de chansons intitulés « La Bonne Chanson ». À travers la biographie de celui qui a colligé toutes ces mélodies et chansons populaires ou religieuses, l’abbé Charles-Émile Gadbois, monsieur Dion nous a expliqué la popularité de cette oeuvre qui est devenue un véritable engouement, à une certaine époque. L’ajout continuel de nouveaux albums, les rééditions qui ont atteint des sommets inespérés, la diffusion à l’étranger de ce produit du terroir, autant de critères qui ont fait de La Bonne Chanson un succès sans précédent et un monument de notre patrimoine littéraire.

Certains auditeurs de monsieur Dion y sont même allés de leurs souvenirs et de leurs commentaires parfois inédits qui ont suscité rires et enthousiasme et qui ont même poussé l’assistance à entonner en choeur et presque spontanément un des refrains les plus connus de l’oeuvre de l’abbé Gadbois : « Partons, la mer est belle. »

- Au jour le jour, mars 2005

Nouvelles de la SHLM

La SHLM accueille régulièrement de nouveaux membres. Il nous fait plaisir de souligner l’adhésion des dernières personnes à joindre nos rangs et de leur souhaiter la bienvenue. Membres honoraires :

- Président de la Caisse Populaire Desjardins (M. Robert Clermont) (99)

- Directeur de la Caisse Populaire Desjardins (M. Denis Senécal) (100)

Une aide très appréciée

Par l’entremise de madame Lussier-Roussel, mairesse suppléante, la Ville de La Prairie remettait à la SHLM, le 21 février dernier, une subvention de 20 000$. La Société d’histoire de La Prairie-de-La-Magdeleine tient à remercier chaleureusement nos dirigeants municipaux de montrer, par ce soutien financier mais aussi moral, qu’ils croient en la valeur de cette facette aussi active qu’essentielle de la vie de notre municipalité.

Le cœur sur la main

Dans un élan de générosité qui ne se dément pas, la Caisse Populaire Desjardins de La Prairie a accepté de doter la Société d’histoire d’un magnifique appareil de photographie numérique et ce, à la suite d’un autre don antérieur d’un «portable » des plus pratiques.

Nous tenons à remercier les dirigeants de la Caisse Populaire pour ce geste qui nous permettra d’accomplir nos tâches plus facilement, avec des instruments à la fine pointe du progrès technologique.