- Au jour le jour, mai 2005

Généalogie (Étape 4)

Maintenant que vous avez trouvé le nom de votre ancêtre, peut-être désirez-vous en savoir davantage sur sa venue en Nouvelle-France?

Qui était-il? Un Seigneur ou un défricheur?

Voici quelques questions que vous pourriez vous poser. Ces questions sont accompagnées chacune d'un exemple de réponse et d'une ou plusieurs sources d'informations que vous pouvez consulter.

1. D’où vient-il ?

Joachim était de La Rochelle, en Charente-Maritime

(Dictionnaire Jetté, Drouin, Tanguay, Origine, Nos racines)

2. Sur quel vaisseau a-t-il fait la traversée ?

Les Armes d’Amsterdam, le capitaine était Jacob Gille.

Site internet : http://www.iquebec.ifrance.com/naviresnouvellefrance

3. Où demeurait-il à son arrivée ? Quel était son métier ?

À son arrivée aux Trois-Rivières, il était serviteur (domestique)

(Liste Debien) En 1662, il était serviteur du chirurgien Pinard aux Trois-Rivières.

(Catalogue des immigrants Région Trois Rivières page 367)

Il est domestique chez Pierre Souillas et Jeanne Bilondeau (recensement 1666)

4. A-t-il reçu une concession ? Si oui, à quel endroit ?

En 1668, il obtient du Sr Pierre Boucher une première concession à Boucherville que l’on appelait

Les Îles Percées et, en 1670, une deuxième concession; les deux contrats portant les no. 103 et 105 sont notariés le 4 avril 1673 Notaire Frerot (Archives Nationales)

5. Qui a-t-il épousé ?

Il a épousé Magdeleine Alton (Hanneton) le 6 janvier 1669

Il passe un contrat de mariage devant le Notaire Rémy

6. Combien d’enfants ont-ils eu ?

Joachin et Magdeleine eurent sept (7) enfants : Jean-Baptiste, Jacques, Marie-Jeanne, Pierre, François, Louis et Marguerite. (Dictionnaire Jetté), PRDH.

Si vous en êtes à vos débuts en généalogie, je vous engage, encore une fois, à conserver ces pages du bulletin Au jour le jour qui ont commencé à paraître dans le numéro de février 2005 et qui vous proposent une marche à suivre qui vous guidera dans vos travaux.

- Au jour le jour, mai 2005

Que mangeaient ces habitants canadiens?

Pour les premiers immigrants français qui s’établirent ici, puis pour leurs descendants qui ont peuplé la Nouvelle-France, l’alimentation reposait avant tout sur le pain, la viande, le poisson, les légumineuses et les légumes. Dans la vallée du Saint-Laurent, le pain a toujours été de blé entier, plutôt que de seigle ou d’orge, ou de farines mêlées, comme dans les régions pauvres de France. De plus, il est rarement arrivé qu’on manque de pain et jamais il n’y eut de pénurie totale, ni de grande famine meurtrière en Nouvelle-France, grâce aux farines qu’on importait de France les années de pires récoltes, et en période de guerre. De plus, tous les visiteurs attestent que cet aliment irremplaçable, le pain, était ici d’excellente qualité.

Au menu de la viande, le bœuf avait la préférence de la majorité des Canadiens, même s’il n’apparaissait pas sur toutes les tables à la même fréquence. Comme presque tous les habitants de la colonie possédaient une ou deux vaches, et qu’à la campagne, sur une terre agricole, il fallait acquérir au moins deux bœufs de travail, on obtenait des veaux à chaque printemps. De sorte que presque tout le monde mangeait de la viande de bœuf, de vache ou de veau, à l’occasion.

La viande de porc, elle, était de consommation universelle, car chaque famille élevait et engraissait elle-même un ou plusieurs porcs, y compris en ville, où l’on en trouvait dans les cours arrière des maisons. On élevait un nombre de porcs suffisant pour nourrir la famille tant en viande fraîche, qu’on faisait geler l’hiver au grand froid, qu’en lard salé qui se conservait parfaitement plus d’une année.

On faisait boucherie des animaux domestiques : porcs, bœufs et volailles, dans les derniers jours de novembre ou au début de décembre, quand les gelées prenaient ferme. On mangeait le boudin et les saucisses aussitôt après avoir fait boucherie et on gardait les meilleurs morceaux pour le temps des fêtes, ou encore pour la saison des noces s’il y avait des mariages prévus dans la famille. La majorité des mariages avaient en effet lieu au mois de novembre, ou aux mois de janvier et de février, quand il y avait moins de travaux sur la ferme et encore beaucoup de nourriture en réserve. Ainsi, presque toutes les familles pouvaient célébrer un mariage, Noël ou le Nouvel An, dans la joie et l’abondance, à la campagne autant qu’à la ville. On gardait aussi de la volaille et des quartiers de bœuf gelés, dans les greniers, à l’abri des prédateurs, pour la durée de l’hiver. Ces viandes, salées ou gelées, étaient presque toujours apprêtées en pot-au-feu pendant la morte-saison, dans toutes les chaumières de Nouvelle-France.

Après le temps des fêtes et la saison des noces, venait le temps du carême, cette période de quarante jours précédant la fête de Pâques, qui commençait habituellement vers la fin de février pour se terminer au mois d’avril. Pendant cette longue période de jeûne et d’abstinence, les gens devaient tout particulièrement se priver de viande. On puisait alors dans les réserves de moins en moins abondantes de nourriture pour trouver du poisson salé, des légumes de conservation tels navet, oignon, chou et carotte, et des légumineuses séchées : fèves et pois divers. On mangeait aussi, à l’occasion, du poisson frais grâce à la pêche sous la glace. Même les œufs et les laitages étaient moins abondants pendant l’hiver. Restait le pain, encore le pain, que certains mangeaient le matin avec du sucre d’érable, surtout aux mois de mars et d’avril, au « temps des sucres ». Puis, dès la fin d’avril et en mai, le gibier à plumes envahissait à nouveau le ciel et les premières pêches libres de glace pouvaient commencer. Avec les jeunes pousses sauvages qui pointaient vers l’ardent soleil printanier, on faisait à nouveau des salades. Au mois de juin, les radis et les premières laitues apparaissaient dans les jardins potagers et l’on cueillait les premières baies sauvages. À la fin du mois de juin, on assistait au retour explosif des couleurs et des saveurs, au retour de l’exubérance alimentaire et de la joie de vivre dans toute la colonie, en famille et entre voisins. Plusieurs variétés de légumes se succédaient tout au long de l’été. En juillet, la pêche et même la chasse occupaient les cultivateurs qui bénéficiaient d’une période de relâchement dans les travaux agricoles. Il y avait de nouveau abondance d’œufs et de laitages. Puis, aux mois d’août et de septembre, les récoltes des champs et des jardins envahissaient la grange, le grenier, la cuisine, les marmites et le ventre des habitants.

Et le cycle recommençait…

Les preuves historiques s’accumulent et ne laissent plus de doute : la grande majorité de la population de Nouvelle-France était bien nourrie, dès la fin du XVIIe siècle et jusqu’à la fin du Régime français.

(Texte tiré de « Jardins et potagers en Nouvelle-France » de Martin Fournier – Septentrion)

- Au jour le jour, avril 2005

À propos du bulletin

Éditeur :

Société d’histoire de La Prairie-de-la-Magdeleine

Internet : www.laprairie-shlm.com

Dépôt légal 2002

Bibliothèque nationale du Québec

Bibliothèque nationale du Canada

ISSN 1499-7312

COLLABORATEURS :

Coordination : Jacques Brunette

Rédaction :

Raymond et Lucette Monette (26)

Lucille Riendeau-Houle (390)

Hélène Charuest (59) (textes colligés)

Laurent Houde (7)

Jacques Brunette (16)

Révision : Jacques Brunette (16)

Infographie : SHLM

Impression : Imprimerie Moderne La Prairie inc.

Siège social :

249, rue Sainte-Marie

La Prairie (Québec) J5R 1G1

Tél. : 450-659-1393

Téléc. : 450-659-1393

Courriel : [email protected]

Les auteurs assument l’entière responsabilité du contenu de leurs articles et ce, à la complète exonération de l’éditeur.

- Au jour le jour, avril 2005

Le coin du livre

LIVRES À VENDRE

- Dictionnaire biographique du Canada, volumes 1,2,3,9,10,11 et 12 (25$ chacun)

- Européens au Canada, des origines à 1765, par Marcel Fournier (5$)

- Églises du Québec, par Luc Nuppen (4$)

- Encyclopedia of Canada, par Stewart Wallace, vol. 1 à 6 (60$)

ACQUISITIONS

- Cahiers des Dix (Les), collectif, no. 58 2004 (achat SHLM)

- Système scolaire du Québec, par LouisPhilippe Audet, 1950, 6 volumes (don de M. Roger Hébert)

- Conseil Souverain de la Nouvelle-France, par J. Delalande, 1927 (don de M. Roger

Hébert)

- Les Récollets et Montréal, collectif, 1955 (don de M. Roger Hébert)

- Économie et société en Nouvelle-France, par Jean Hamelin (don de M. Roger Hébert)

DONS

Merci de tout coeur aux donateurs dont les noms suivent :

- Monsieur Rodrigue De Montigny dont le nom a été oublié en rapport avec le Récit d’une partie de voyage vers le pays de l’or, le Klondike, par Lorenzo Létourneau. M. Laurent Houde avait fait relier ces notes de voyage données par M. De Montigny.

- Monsieur Roger Hébert

Ces dons que nous recevons nous permettent d’enrichir notre bibliothèque ou d’amasser des fonds lors de nos ventes.

- Au jour le jour, avril 2005

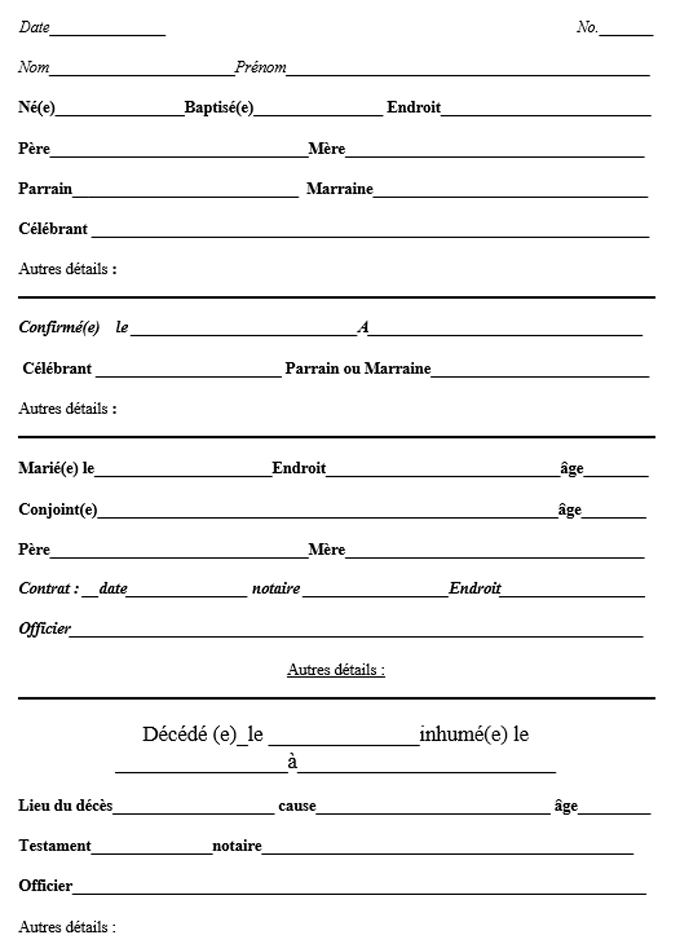

Généalogie – Fiche de travail

- Au jour le jour, avril 2005

Lignée des ancêtres d’Ernest Poupart

|

Poupart, Ernest |

Montréal, 19 juillet 1941 |

Jocelyne Vinette Antonio – Élodie Gervais |

|

Poupart, Arthur |

Saint-Rémi, 28 août 1904 |

Albertine Hébert Jean-Baptiste – Mélina Bessette |

|

Poupart, Arthur |

Saint-Isidore, 3 février 1880 |

Marie-Sophie Dubuc Louis – Sophie Bazinet |

|

Poupart, Louis |

Saint-Constant. 25 octobre 1852 |

Zoé Benoit François – Desanges Bonneville |

|

Poupart, Julien |

Longueuil, 13 juin 1814 |

Josette Cadieux Louis – Josette Ste-Marie |

|

Poupart, Constant |

La Prairie, 11 février 1742 |

Marie-Louise Vacherau Julien – Angélique Leber |

|

Poupart, Jean-Baptiste |

La Prairie, 20 octobre 1742 |

Marie-Madeleine Deniger Pierre – Catherine Têtu |

|

Poupart, Jean-Baptiste |

La Prairie, 23 février 1716 |

Marie Gervais Mathieu – Michelle Picard |

|

Poupart, Pierre |

La Prairie, 11 août 1682 |

Marguerite Perras Pierre – Denyse Lemaitre |

|

Poupart, Jean |

De St-Denis, arrondissement de Bobigny, archevêché de Paris. |

Marguerite Frichet |

- Au jour le jour, avril 2005

Conférence de mars

Il faut noter le caractère singulier de la conférence du 15 mars dernier : notre coordonnatrice de la SHLM, originaire de Toronto, mais d’ascendance polonaise, nous a entretenus de l’intérêt des Irlandais pour une cause québécoise !

En se basant sur une thèse qu’elle avait déjà développée, madame Linda Crevier (photo ci-contre) a d’abord bien campé les deux contextes historiques, soit celui de l’Irlande et celui de la Nouvelle-France devenu ensuite le Bas-Canada. Puis, à travers une comparaison des démêlés que les deux pays ont connus avec l’autorité britannique, la conférencière a juxtaposé les grandes figures de chacun des deux événements : messieurs Daniel O’Connell et Louis-Joseph Papineau. Enfin, il est toujours surprenant de constater à quel point les troubles de 1837-1838 ont trouvé des échos en dehors du Québec et madame Crevier a ajouté à notre étonnement en faisant ressortir la sympathie que manifestaient les Irlandais à la cause de l’insurrection des Patriotes.

- Au jour le jour, avril 2005

Nouvelles de la SHLM

La SHLM accueille régulièrement de nouveaux membres. Il nous fait plaisir de souligner l’adhésion des dernières personnes à joindre nos rangs et de leur souhaiter la bienvenue.

Madame Johanne Goyette (no. 115)

Monsieur Alain Bisson (no. 117)

Monsieur Gilles Demers (no. 118)

- Au jour le jour, avril 2005

Conférence: L’Histoire de Saint-Bruno-de-Montarville

L’Histoire de Saint-Bruno-de-Montarville

par monsieur Bernard Guilbert

le 19 avril 2005, à 19h30

- Au jour le jour, avril 2005

Mot du président

L’arrivée du printemps amène le retour des oiseaux migrateurs mais, pour la SHLM, cela signifie un nouvel afflux de visiteurs qui viennent nous rencontrer et qui s’intéressent à nos expositions. En ce moment, c’est l’exposition Aller-Retour portant sur les moyens de transport de l’histoire de La Prairie, montée par madame Lise Nadon-Brunette. Et il se prépare des surprises pour la saison touristique estivale.

D’autre part, je profite de l’occasion pour saluer spécialement monsieur Ernest Poupart qui célèbre ce mois-ci son centième anniversaire de naissance. Non seulement monsieur Poupart est-il le doyen de nos membres, mais il est aussi un descendant d’une des plus anciennes familles de La Prairie, comme vous le verrez un peu plus loin dans ces pages.

Joyeux anniversaire, monsieur Poupart !