- Au jour le jour, septembre 2006

À propos du bulletin

Éditeur :

Société d’histoire de La Prairie-de-la-Magdeleine

Dépôt légal 2002

Bibliothèque nationale du Québec

Bibliothèque nationale du Canada

ISSN 1499-7312

Collaborateurs :

Coordination : Jean-Pierre Yelle

Rédaction : Gaétan Bourdages; Jean-Pierre Yelle; Albert LeBeau

Révision : Jean-Pierre Yelle

Infographie : SHLM

Impression : Imprimerie Moderne La Prairie inc.

Siège social :

249, rue Sainte-Marie

La Prairie (Québec) J5R 1G1

Tél. : 450-659-1393

Courriel : [email protected]

Les auteurs assument l’entière responsabilité du contenu de leurs articles et ce, à la complète exonération de l’éditeur.

- Au jour le jour, septembre 2006

Docteur, entrez donc!

Chirurgien, dentiste, obstétricien et pharmacien. Il fut une époque où le médecin tenait un rôle crucial dans la société. La nouvelle exposition de la SHLM vous propose une rencontre avec les médecins de nos grands-parents.

- Au jour le jour, septembre 2006

Journée portes ouvertes

La Société d’histoire de La Prairie de-la-Magdeleine vous propose une journée portes ouvertes le dimanche 1er octobre de 9h à 17h. Dernière chance de visiter notre exposition « Docteur entrez donc ». Visites guidées gratuites à travers le Vieux La Prairie. Rendez-vous au 249, rue Sainte-Marie à La Prairie.

Informations : 450-659-1393

- Au jour le jour, septembre 2006

NOS CONFÉRENCES

NOS CONFÉRENCES

1. le 17 octobre 2006 – Gilles Proulx

L’histoire de la radio.

2. le 21 novembre 2006 – Marcel Myre

Madeleine Matou, la femme du meurtrier de Boucherville.

3. le 16 janvier 2007 – Marielle Bérubé

Cacouna : destination touristique incontournable au 19e siècle.

4. Le 20 février 2007 – Pierre Dufault

Les grands conflits du XXe siècle.

5. Le 17 avril 2007 – Michel Langlois

Des moulins et des hommes.

6. Le 21 mai 2007 – Jacynthe Tardif

Le mariage en Nouvelle-France.

Toutes nos conférences se donnent le mardi à 19h 30 à l’étage du Vieux Marché, 249, rue Sainte-Marie.

Entrée gratuite pour les membres en règle, 2$ pour les non-membres.

Information : 450-659-1393

- Au jour le jour, septembre 2006

Nouvelles de la SHLM

Soirée de généalogie

À partir de lundi le 11 septembre le club de généalogie se réunira à tous les lundis de 19h à 21h sous l’habile direction de M. Jean L’Heureux.

Le club de généalogie profitera cette année de l’acquisition d’un grand nombre de nouveaux répertoires de mariages. Bienvenue aux amateurs de généalogie.

Affichage des procès-verbaux

Par souci de transparence et suite au souhait formulé par de nombreux membres, le Conseil d’administration affichera désormais sur le babillard de notre local les procès-verbaux de ses réunions.

Chaque procès-verbal approuvé sera affiché pour consultation dès qu’il aura été accepté par les membres du c.a. L’affichage durera trente jours. L’ordre du jour de chaque réunion pourra également être consulté sur le babillard au moins trois jours à l’avance.

Décès de M. Bernard Legault

L’un de nos membres actifs depuis très longtemps, M. Bernard Legault, est décédé cet été à l’âge de 79 ans. Optométriste de profession, M. Legault a été membre du c.a. de la SHLM. Il a également travaillé à établir des routines informatiques en généalogie et contribué à l’inventaire des biens de la Fabrique en compagnie de M. Paul Racine. Nos plus sincères condoléances à la famille éprouvée ainsi qu’à ses amis.

Bazar annuel

Le comité La Moisson de la paroisse de la Nativité de la Sainte-Vierge, La Prairie sollicite votre appui pour soutenir des projets dans les missions d’ailleurs et d’ici par la tenue de son bazar annuel.

Celui-ci aura lieu samedi le 30 septembre 2006 à la salle Germain- Legrand, église du Christ-Roi, La Prairie.

Exclure : meubles, vêtements et ordinateurs

Échange étudiant

Dans le cadre d’un échange étudiant subventionné par le Ministère du patrimoine canadien la SHLM a reçu durant six semaines l’aide de Shalini Nagrani.

Shalini, 16 ans, est originaire de Welland en Ontario. Elle est venue au Québec, et particulièrement dans le comté très francophone de La Prairie, pour apprendre et perfectionner son français.

Toujours souriante, cette jeune dame a œuvré en collaboration avec nos guides-étudiants et a aidé à la traduction de nombreux textes.

Briqueterie Saint-Laurent Ltée

Grâce à une subvention de Jeunesse Canada au travail et du Conseil canadien des Archives, la SHLM a pu profiter des compétences de Mme Julie Bilodeau, archiviste, pour le traitement du fonds de la briqueterie Saint-Laurent Ltée. Sous la supervision de M. Jean-Marc Garant, Mme Bilodeau a mis plus de cinquante jours à effectuer le travail en quatre étapes bien distinctes :

1. inventaire physique et prise de connaissance des documents à traiter.

2. classification et organisation intellectuelle des documents.

3. traitement physique.

4. description des documents dans Archi-log selon les règles RDDA (règles de description des archives).

Mme Bilodeau affirme avoir apprécié l’encadrement reçu, l’aide toujours disponible et la bonne organisation de nos archives.

Nouveaux membres

La SHLM souhaite la bienvenue à ses nouveaux membres :

204 Jeannine Casavant

205 Alain Maurais

206 Frédérique Fortin

207 Marc-André Lauzon-Gravel

209 Marie -Michèle Rousseau

210 Stéphane Bissonnette

212 Sébastien Paré-Pitt

213 Karl Moffat

214 Pierre Marcoux

215 Maurice Locat

216 Robert Benoit et Françoise Miszczak

217 Denis Tremblay

218 André Roy

Code d’éthique

Le mandat du comité sur le code d’éthique consiste à produire pour la SHLM un code d’éthique qui établit les normes minimales auxquelles doivent se conformer les membres dans la conduite de leurs activités et dans leurs rapports avec les autres membres.

Ce code d’éthique invitera donc les membres à adopter certaines attitudes qui facilitent la promotion des objectifs, des intérêts et de la réputation de la Société. À suivre…

- Au jour le jour, septembre 2006

Mot du président

Bonjour chers membres,

J’espère que l’été et les chaudes vacances vous ont été bénéfiques. Sans doute en avez-vous profité pour refaire le plein d’énergie en vue de notre nouvelle saison qui s’amorce. Compte tenu des circonstances votre conseil d’administration n’a pas chômé durant la belle saison. Il nous fallait s’assurer que tout serait en place pour la rentrée de l’automne. Des personnes compétentes et neutres ont été mandatées pour préparer un code d’éthique qui réponde aux besoins de notre Société dans le plus grand respect de toutes les personnes. Ce code d’éthique vous sera présenté dès que le comité l’aura achevé. Je vous invite également à consulter la liste des conférenciers pour la prochaine saison.

René Jolicoeur, président

- Au jour le jour, septembre 2006

Le chien Niagara et le mousquetaire – Partie 1

Le chien Niagara et le mousquetaire : héros obscurs en Nouvelle-France

N.D.L.R. Nous vous présentons ici les résultats d’une recherche inédite sur le chien Niagara. Ce texte vous sera présenté en quatre extraits consécutifs au cours de l’automne 2006.

Introduction

Il était une fois un chien qui vécut à la fin du XVIIe siècle en Nouvelle-France. Sa mère s’appelait « Vingt-Sols » et son maître lui donna le nom de « Niagara », son lieu de naissance.

Les exploits du brave « Niagara » se sont déroulés dans le triangle LaPrairie-Chambly- Boucherville pendant l’effroyable guerre Franco-Iroquoise de 1687-1701.

Ce chien était sentinelle comme sa mère ainsi que le « courrier du roi » entre les forts de la rive sud de Montréal. Il était également le fidèle compagnon du mousquetaire et capitaine, Raymond Blaise sieur des Bergères, commandant au fort Chambly.

Grâce à des documents d’archives et aux mémoires du Sieur de Catalogne il est possible de faire revivre le légendaire « Niagara », car il a sans doute à sa manière, sauvé la vie de plusieurs habitants et soldats de son époque. Voici un bref aperçu de son histoire connue ainsi que celle de son maître « le mousquetaire noir ».

Le Fort Niagara

Suite à sa grande campagne militaire au pays des Iroquois Tsonnontouans, l’armée française ainsi que les milices de la Nouvelle-France au nombre de 2200 hommes abandonnent le 25 juillet 1687 le petit fort situé sur le lac Ontario au bord de la Rivière des Sables (Genesee). Le fort est brûlé et l’armée du Gouverneur Denonville quitte enfin le pays dévasté des Tsonnontouans. Le 26 juillet, la flottille hisse les voiles pour le retour à Montréal, mais cette fois en longeant la rive ouest et nord du lac Ontario.

Le 30 juillet l’armée arrive à l’embouchure de la rivière Niagara. Denonville choisit tout de suite l’emplacement du fort à construire au bord du lac, sur une éminence escarpée. « Je choisis l’angle du lac sur la rive est de la rivière, qui est du côté des Tsonnontouans; c’est l’endroit le plus beau et le mieux situé qu’il y ait sur tout le lac. »

Deux grandes barques de provisions arrivent du fort Frontenac (Kingston). Il y a même des bestiaux, et les pioches, les pelles, les scies, les haches et autres outils nécessaires pour la construction du fort. Pendant ce moment de répit pour les troupes plusieurs officiers avec leurs escortes en profitent pour remonter les 25 kilomètres de la rivière Niagara pour admirer ses fameuses chutes, « cette effroyable cataracte » selon le Baron LaHontan, « le plus grand sault qui soit au monde » selon LaSalle.

Le 31 juillet le commandement du fort Niagara est confié au chevalier Pierre de Troyes. Le capitaine Raymond Blaise des Bergères présent avec la chienne « Vingt-Sols » est désigné pour commander la garnison. Ce fort, ils le construiront selon les plans conçus et dessinés par Robert de Villeneuve, ingénieur militaire du roi.

Le gouverneur avait demandé au ministère l’autorisation d’élever un fort de pierre mais pour des raisons de restrictions budgétaires il n’avait pu obtenir l’ascendant de Paris. Alors, les soldats se mettent immédiatement au nettoyage de l’endroit; et on creuse les fosses ou l’on plantera des palis de seize pieds de haut. Les fortifications du fort Niagara, les courtines, les bastions et banquettes ont été complétés par l’armée en 8 jours.

Selon un témoin des événements, le jeune sieur Gédéon de Catalogne, officier, historien et sous ingénieur du Roi, « le fort présentait 4 bastions aux angles et des pieux de dimensions importantes ».

Après le départ de l’armée il restera un fort, en plein territoire ennemi, avec une garnison de 2 compagnies (100 hommes et six officiers selon LaHontan) qui n’osera franchir la porte, car l’ennemi Tsonnontouan qui compte près de 2000 guerriers à 5 jours de marche, rôdera en petits groupes dans le bois aux alentours, prêt à assommer et à capturer. Mais la chienne « Vingt-Sols », même si elle est « grosse », joue son rôle essentiel de gardienne et de sentinelle aux environs du fort toujours prête à sonner l’alarme. Sa présence et ses incursions dans la forêt pour signaler la présence de l’ennemi, sécurise et facilite la tâche aux soldats qui coupent du bois de chauffage pour le long hiver à venir.

Après la fin des travaux à l’intérieur du fort, un rare moment de joie pour la garnison; « Vingt-Sols » la chienne du capitaine Des Bergères a une portée de chiots. Le premier, et le plus gros, ressemble étrangement au grand chien noir du capitaine de Troyes. Ce brave chien, que nous croyons être un Terre- Neuve, est mort de ses blessures lors de la dernière campagne contre les Tsonnontouans. Il avait, semble-t-il, été ramené comme « trophée » l’année précédente de l’expédition à la baie d’Hudson ou le capitaine de Troyes avec les frères Lemoyne s’étaient emparé de trois forts anglais. Le chiot sera rapidement adopté comme mascotte de la garnison et sera nommé Niagara.

Au cours de l'hiver le redoutable chef iroquois « La Chaudière Noire » conduit des assauts répétés. La garnison du Fort Niagara est virtuellement assiégée. Les soldats sont souvent malades et plusieurs membres de la troupe meurent de dysenterie ou du scorbut. On dit que la maladie est due à l’air du pays, mais en réalité elle est causée par les vivres qui s’étaient gâtées. À l’occasion, certains soldats affaiblis et mal équipés pour marcher dans la forêt enneigée sont attaqués et tués par des loups affamés.

Le 16 avril 1688 le missionnaire jésuite Pierre Millet qui remplace l’aumonier Jean de Lamberville, fit ériger une croix en chêne de dix-huit pieds de hauteur au centre du fort Niagara pour souligner le vendredi saint et rendre grâce à dieu qui avait épargné une partie de la garnison. Lamberville souffrait déjà du scorbut au mois de décembre et était tellement affaibli qu’on dut le transporter par bateau à Cataracoui et par suite en traîneau, plus mort que vif, jusqu’à Montréal où il arriva en février 1688.

L’hécatombe continue, le commandant le Chevalier de Troyes malade au cours de cet hiver particulièrement rigoureux meurt le 8 mai, 1688. Au printemps il ne reste que le jeune capitaine de 32 ans, Des Bergères; son enseigne de 30 ans, François-Christophe Dufrost sieur de LaJemmerais, son cadet Jean-Baptiste Pierrenichon sieur De Bienville et une dizaine de ses hommes pour enterrer les morts.

Suite aux attaques iroquoises contre les postes de la Nouvelle-France, le gouverneur Denonville en négociation avec des émissaires iroquois; et dans une tentative maladroite pour obtenir la paix, donne l’ordre de démolir le nouveau fort Niagara et de déserter celui de Détroit.

Après avoir reçu des renforts, le capitaine Des Bergères exécute l’ordre de démolition le 15 septembre 1688. Mais ne sera détruite que « la fortification de ce fort », on gardera les cinq cabanes, une boulangerie, un magasin et un grand logement.

À suivre dans notre prochain numéro…

- Au jour le jour, juin 2006

À propos du bulletin

Éditeur :

Société d’histoire de La Prairie-de-la-Magdeleine

Internet : www.laprairie-shlm.com

Dépôt légal 2002

Bibliothèque nationale du Québec

Bibliothèque nationale du Canada

ISSN 1499-7312

Collaborateurs :

Coordination : Jacques Brunette

Rédaction : Agathe Boyer (140); Jacques Brunette (16); Laurent Houde (7)

Révision : Jacques Brunette (16)

Infographie : SHLM

Impression : Imprimerie Moderne La Prairie inc.

Siège social :

249, rue Sainte-Marie

La Prairie (Québec) J5R 1G1

Tél. : 450-659-1393

Téléc. : 450-659-1393

Courriel : [email protected]

Les auteurs assument l’entière responsabilité du contenu de leurs articles et ce, à la complète exonération de l’éditeur.

- Au jour le jour, juin 2006

Saviez-vous que …

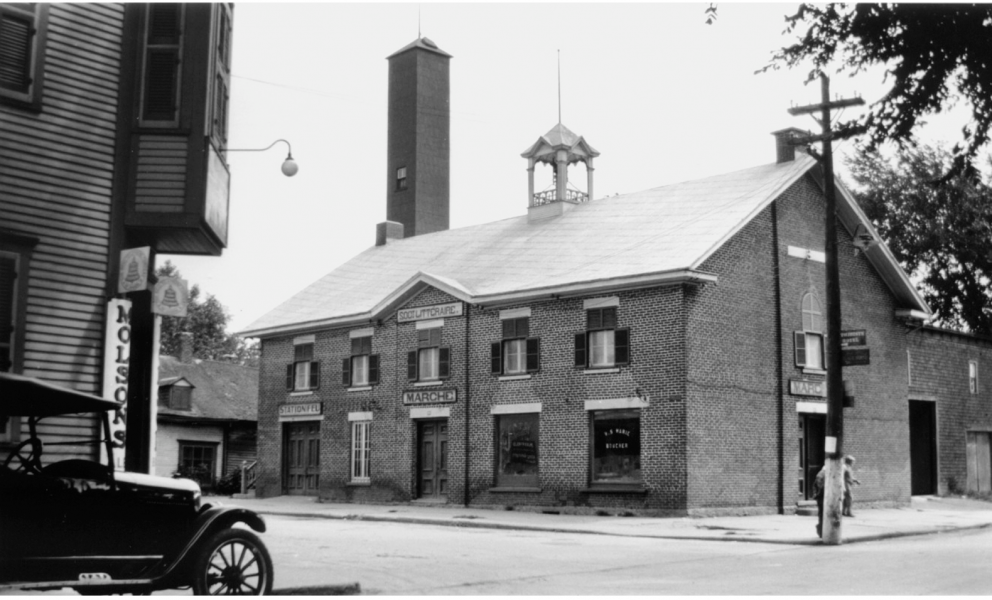

Le clocher qui orne la toiture de l'édifice qui abrite les locaux de la SHLM a déjà contenu une cloche qui, à l'origine, servait à sonner le tocsin en cas de conflagration.

Cette cloche, que la municipalité avait commandée aux fondeurs de la compagnie A. Meneely de la Nouvelle-Angleterre vers 1862, est actuellement conservée au garage municipal. La famille Meneely, qui fondait des cloches depuis 1825, engagea, en 1919 un jeune commis de treize ans, Joseph P. Duffy. C'est ce dernier, et plus tard ses fils, qui prendront la relève et ce sont toujours eux qui, aujourd'hui, perpétuent ce métier si particulier.

De la même façon, une autre cloche qui ornait, elle, le clocher de la chapelle Notre-Dame-des-Sept-Douleurs avait été commandée, en 1881, par les Sœurs de la Providence à la compagnie Mears & Stainbank de Londres.

Ces fondeurs d'Angleterre se vantaient d'avoir réalisé les cloches de plusieurs édifices religieux reconnus. Parmi celles-ci, on comptait la grosse cloche de la Cathédrale de Montréal, lourde de onze tonnes, et qui avait été leur plus grosse cloche jamais exportée.

Lors de l'incendie de 1901 à La Prairie, l'hospice des Sœurs de la Providence fut détruit, mais la chapelle a été épargnée.

- Au jour le jour, juin 2006

Lectures historiques

Un roman policier? Peut-être. Toutefois le contexte dans lequel se déroule l'action et les personnages qui y sont mêlés sont des plus particuliers.

Paru en français en 1982, « Le nom de la rose », de l'auteur italien Umberto Eco, est un roman on ne peut plus historique dont les péripéties se déroulent en sept jours de l'an de grâce 1327.

Dans l'atmosphère lourde du Moyen-Âge, des meurtres sont commis dans un monastère et un moine visiteur, habile enquêteur, entreprendra de les résoudre. Le tout se complique par l'arrivée de légations dont les opinions opposées engendrent le conflit et par la découverte d'hérésies qui suscitent l'intervention de l'Inquisition.

« Le nom de la rose » est un roman complexe émaillé de citations latines qui rend bien l'esprit de suspicion maladive et d'obscurantisme qui devait régner à cette époque. Il traite longuement de certaines prises de position religieuses, ce qui peut rendre la lecture ardue, voire rébarbative. À cause de cela, certains préféreront peut-être la version filmée de cette histoire où l'acteur bien connu, Sean Connery, y tient avec son talent habituel le rôle principal.