Au jour le jour, janvier 1995

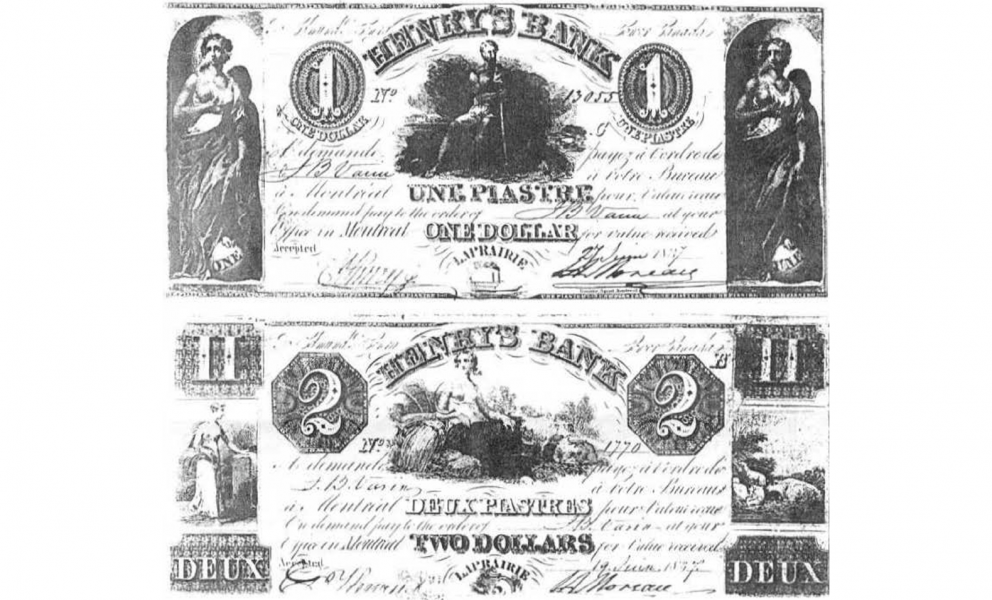

E. Henry, La Prairie

La Société historique de La Prairie a acheté deux billets de Banque datant de 1837, émis par Edme Henry de La Prairie. Ces deux billets ont été payés par des donateurs et seront exposés en permanence dans les mois à venir dans les locaux de la Société.

En ce début d'année, c'est une parution légère qui vous accueille tout en vous réitérant nos vœux les meilleurs.

Notre prochaine conférence se tiendra le mercredi 18 janvier dans les locaux habituels de la Société historique, au 249 de la rue Sainte-Marie. François Véronneau, archéologue, chargé de projet (rédaction, enregistrement des données archéologiques, recherche et analyse) nous entretiendra sur les constats et conclusions des forages et sondages archéologiques qui ont eu lieu sur le lot 94 dans le Vieux-La Prairie (là où était l'hôtel Laprairie incendié en février 1994). On y a retrouvé des vestiges de la palissade de 1689. Ne manquez pas ce rendez-vous. De plus, vous aurez la chance de voir sur place quelques artefacts que l'on a trouvés cet été.

Pour l'année 1995, la cotisation demeure toujours la même, soit 15$. Merci à ceux et celles qui nous ont fait parvenir leur chèque. Vous trouverez cette carte dans l'enveloppe du présent communiqué. Pour ceux qui ne l'auraient pas encore fait (il y en a plusieurs), prenez tout de suite cinq minutes pour compléter et retourner le coupon ci-joint.

Au jour le jour, décembre 1994

Natif de Granby. Diplômé en technique du Génie Civil. Fonctionnaire municipal à Verdun. Impliqué dans différents organismes locaux. Collabore dans une levée de fonds pour le financement de la S.H.L.M. il y a quelques années. C'est un passionné de l'histoire. Il a même suivi un cours de paléographie en vue de se familiariser avec les écritures anciennes. Il poursuit présentement sa recherche sur sa famille en France, en Suisse et au Québec, et ce depuis 12 ans.

M. Jolicœur a eu la courtoisie de nous communiquer quelques-unes de ses trouvailles.

Origine du nom Pilet

« Avant sa mort, survenue en 877, Charles le Chauve avait créé un duché de Bourgogne en faveur de son beau-frère, Boson, qui était roi de Bourgogne-Provence de 879 à 887. Le nom Pilet fut rencontré pour la première fois en Bourgogne où la famille possédait sa place d'origine à Chantrans ».

(Extrait de l'origine de la famille Pilet par « La Maison des Noms »).

Cette ville existe toujours aujourd'hui et est située dans la vallée de la Loue à une trentaine de kilomètres au sud de Besançon.

Mon ancêtre Louis Pilet a dû quitter Paris vers 1714 pour venir s'établir en Nouvelle-France. Il s'est marié à l'âge de 29 ans avec Louise-Thérèse Barbeau (Boisdoré), le 19 février 1727 à Notre-Dame de Québec. Il est alors sergent dans l'armée. Dans un contrat et acte de mariage, on retrouve le nom de Sieur François Amariton, capitaine d'une compagnie du détachement de la marine.

Recensement de Québec en 1948 : Louis Pilet âgé de 48 ans. Vers 1749, lors d'un recensement à Louisbourg (N.E.), on retrace notre Pilet, sergent dans la Compagnie de Ste-Marie, régiment de Karrer, régiment Suisse. Lors du mariage de son fils Vincent-Maurice en 1752, il est écrit dans son acte « fils de feu Louis Pilet dit Joli-cœur sergent dans les troupes ».

Vincent-Maurice est forgeron et employé dans la « forge de la construction à Québec ». Même s'il ne sait pas écrire, ni lire, c'est un homme avisé et débrouillard. Jeune marié et déjà qu’il est en affaires. Il vend un terrain à son beau-frère à l'Île d'Orléans (Notaire 16-03-1754).

Un peu plus tard, vers 1765, alors qu’il est habitant de la paroisse de St-Pierre de la Rivière du Sud, il vend un autre terrain à Sieur Jacques Murray, écuyer. Capitaine général gouverneur en chef de la province de Québec, seigneur et propriétaire des terres, fief et seigneurie de la Côte de Lauzon dite la Pointe de Lévy (Notaire Saillant 10-06-1765).

Généalogie de René Jolicœur

|

Alexandre et Émilie |

||

|

René Jolicœur Johanne Leroux |

Notre-Dame de la Garde Verdun 5 novembre 1977 |

Paul-Émile Leroux Gertrude Laberge |

|

Dorilas Jolicœur Jeanne-D’Arc Paré |

Notre-Dame de Bellerive Valleyfield 19 août 1944 |

Arthur Paré Aurore Faucher |

|

William Jolicœur Marie Bernard |

St-Victor de Tring Beauce 3 juillet 1906 |

Elzéard Bernard Emma Fecteau |

|

Ludger Jolicœur Marie-Adèle Cloutier |

St-Victor de Tring 3 février 1874 |

Olivier Cloutier Esther Pageau |

|

Magloire Pilet dit Joli-cœur Louise Roy |

St-François D’Assise Beauce 12 janvier 1836 |

Thomas Roy Marie-Anne Bisson |

|

André Pilet dit Joli-cœur Marie-Charlotte Bégin |

St-Henri de Lévis 22 février 1802 |

Louis Bégin Geneviève Lacasse |

|

Vincent-Maurice Pilet dit Joli-cœur Marie-Geneviève Godbout |

St-Laurent Île d’Orléans 6 novembre 1752 |

Antoine Godbout Geneviève Rouleau |

|

Louis Pilet dit Joli-cœur Louise-Thérèse Barbeau |

Notre-Dame Québec 19 février 1727 |

Jean-François Barbeau dit Boisdoré Françoise de Noyon |

|

Jean Pilet Marie Roussin |

Saint-Étienne du Mont Ville de Paris |

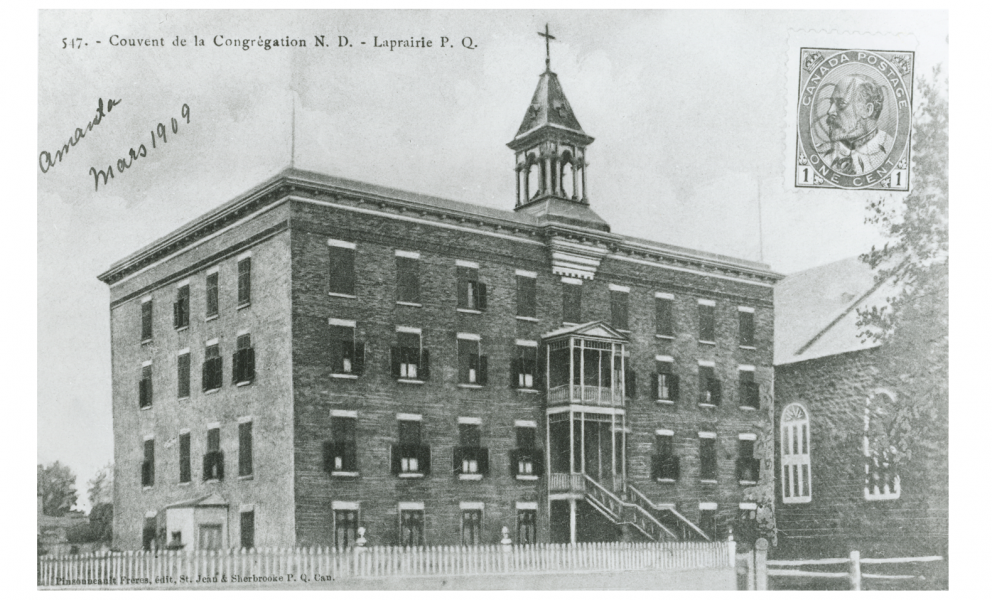

UN COUVENT MODERNE

Du correspondant spécial de LA PRESSE

Laprairie, 1904 — Le couvent des Sœurs de la congrégation Notre-Dame, à Laprairie, est une construction bâtie avec toutes les améliorations modernes.

Les plans de l'édifice ont été préparés par M. P. Bergeron, architecte.

Le couvent mesure 98 pieds par 67 pieds et il peut contenir 200 élèves. Il a coûté $22,000 et il est occupé depuis deux ans.

Le nouvel édifice remplace l'ancien couvent qui fut incendié il y a environ trois ans.

LE MUR DE REVÊTEMENT À LAPRAIRIE

Le gouvernement fédéral vient de demander de nouvelles soumissions pour la construction de la digue protectrice entre Saint-Lambert et Laprairie et les contrats seront accordés sous peu, aux entrepreneurs. De chaque côté du remplissage en terre, une forte bordure en pierre et béton sera construite avec une pente suffisante pour résister à l'action des glaces et de la gelée. La route au sommet de la chaussée, aura une largeur de 24 pieds avec garde-corps en tuyau de fer de deux pouces; sa fondation sera de 15 pouces en grosses pierres, avec couche de pierres concassées de quatre pouces d'épaisseur. Enfin, la couche de surface sera de deux pouces en macadam asphalté. Les travaux qui coûteront environ $80 000 devront être terminés pour le 1er juillet 1917. D'ici là, le gouvernement entretiendra le chemin temporaire en madriers, situé sur le côté est de la chaussée permanente. Le seul retard qui puisse maintenant être apporté à l'exécution des travaux est l'achat du terrain nécessaire entre le petit pont de la rivière Saint-Jacques et le village de Laprairie.

Joliette

St-Charles-Borromée (La Cathédrale) : 1843-1982

St-Pierre : 1916-1981

Christ-Roi : 1935-1981

Ste-Thérèse de l’Enfant-Jésus : 1947-1981

St-Jean-Baptiste : 1946-1981

Notre-Dame-des-Prairies : 1950-1981

Ste-Elizabeth : 1802-1982

Comté de Berthier

Montréal

Saint-Enfant-Jésus du Mile-End : 1867-1984

Très-Saint-Nom-De-Jésus : 1838-1918

Saint-Charles (Pointe) : 1883-1910

- Fabrique Nativité par le Père Jean-Guy Gagnon CSC Curé.

- Catalogue des archives de la paroisse de la Nativité de la Sainte Vierge de La Prairie; août 1994. (476 pages)

- Volumes Jules Sawyer F.l.C.

- Histoire du Canada, de la découverte à nos jours, François-Xavier-Garneau, 4 volumes.

- Tome 1, 1882, Éditions Beauchemin et Fils, Montréal, 1882

- Tome II, 1882

- Tome III, 1882

- Tome IV, 1883, 4e édition, index analytique, notice biographique

- La tragédie d'un peuple, Émile Lauvrière, Éditions Bossard, Paris, 1923. Histoire du peuple acadien, de ses origines à nos jours.

À vous tous, amies et amis de l’histoire, mes vœux les meilleurs pour la Noël et la Nouvelle Année. L’année 1994 fait déjà partie de l’histoire et chacun se demande ce que nous réserve 1995. C’est avec confiance que je regarde l’avenir et j’aime penser qu’il y aura pour chacun de nous des jours de bonheur et de joie. Les membres du Conseil général s’unissent à moi pour vous offrir nos bons vœux. Ensemble, continuons à apporter notre appui à notre Société historique dont le dynamisme est le reflet de l’intérêt que lui portent ses membres.

Jean L’Heureux, président

Notre prochaine conférence se tiendra le mercredi 18 janvier dans les locaux habituels de la Société historique, au 249 de la rue Sainte-Marie. François Véronneau, archéologue, chargé de projet (rédaction, enregistrement des données archéologiques, recherche et analyse) nous entretiendra sur les constats et conclusions des forages et sondages archéologiques qui ont eu lieu sur le lot 94 dans le Vieux-La Prairie (là où était l'hôtel Laprairie incendié en février 1994). On y a retrouvé des vestiges de la palissade de 1689.

Les choix judicieux de Brigitte Fortin, responsable des conférences, ont entraîné une participation nettement plus nombreuse. C'est donc un rendez-vous à ne pas manquer.

Renouvellement des cartes de membres

Pour l'année 1995, la cotisation demeure toujours la même, soit 15 $. Merci à ceux et celles qui nous ont fait parvenir leur chèque et un RAPPEL aux membres qui n'ont pas encore renouvelé leur cotisation. Veuillez compléter et retourner le coupon ci-joint. Les cartes de membres vous seront postées avec le communiqué de janvier 1995. Ceux et celles qui ont déjà payé leur adhésion voudront bien ignorer notre avis de renouvellement. Comme d'habitude, ceux qui ont payé depuis septembre 1994 sont automatiquement membres pour 1995.

Cartes de Noël

Nous vendons au local de la S.H.L.M. de magnifiques cartes en couleur illustrant deux scènes du Vieux La Prairie : « Sortie de la messe de minuit » et « Le premier train ». Prix : pochette de 10 cartes, 10 $. Ceci est un prix spécial pour nos membres.

Généalogie

Dans chaque bulletin de nouvelles « Au jour le jour », nous publions depuis quelques mois une généalogie suivie d'un bref historique de l'ancêtre de la famille choisie. À l'occasion d'une conférence ou d'une réunion du Conseil général de la S.H.L.M., nous effectuons un TIRAGE dans la boîte qui renferme TOUS les noms de nos membres. Le choix d'une famille est donc le fruit du hasard. À qui la chance pour notre prochain bulletin?

Histoire de famille : documents inédits

La S.H.L.M. offre des renseignements inédits aux familles dont l'ancêtre était parmi les premiers habitants de la Seigneurie de La Prairie.

Ces informations permettent de situer ces ancêtres sur la terre reçue en concession, sur les achats ou ventes de ces terres, en indiquant le site exact et les dates, de 1670 à 1850.

Les archives consultées sont le Fonds administratif des Jésuites microfilmé et dont la S.H.L.M. possède copie. Une lecture de ces microfilms a été faite d'une façon professionnelle, selon les règles établies. Les données recueillies ont été vérifiées, revérifiées et informatisées.

Les pionniers de La Prairie sont classés en ordre alphabétique et tous les ancêtres du MÊME NOM figurent sur la liste. Exemple : Bisaillon : Benoît, Claude, Joseph, etc.

Les renseignements que nous vous offrons sont d'une grande valeur historique; ils permettent de connaître l'endroit exact où a vécu l'ancêtre. Si vous êtes intéressés, veuillez nous le signifier. Nous demandons une contribution financière de 0,25 $ la feuille, plus tous les frais de poste.

1er juin 1993 au 31 mai 1994

Généalogie : 269 personnes

Conférences : 159 personnes

Visiteurs au musée : 3 507 personnes

Total : 3 935 personnes

Au jour le jour, novembre 1994

Généalogie Réal Cuillierrier

|

Réal Cuillierrier Yolande Roy |

La Nativité, La Prairie 6 septembre 1950 |

Casimir Roy Lucienne Brisson |

|

Georges Cuillerier Laurentine Montpetit |

St-Zotique, cté Soulanges 7 février 1905 |

Charles Montpetit Rosa Asselin |

|

Jean-Baptiste Cuillerier Eulalie Garand |

St-Polycarpe, cté Soul. 27 septembre 1870 |

François Garand Rose Lalonde |

|

Joseph Cuillerier Emérance Levac |

Côteau-du-Lac 20 février 1838 |

François Levac Marie-Anne Citoleux |

|

Joseph Cuillerier Angélique Asselin |

Les Cèdres 29 août 1814 |

Pierre Asselin Angélique Lalonde |

|

Joseph-Marie Cuillerier Amable Quenneville |

Les Cèdres 17 avril 1780 |

Jean-Baptiste Quenneville Barbe Cédilot |

|

Simon Cuillerier Madeleine Hunault dit Deschamps |

Ste-Anne-de-Bellevue 9 février 1756 |

Jean-Baptiste Hunault dit Deschamps Marie-Anne Saudry |

|

René-Hilaire Cuillerier Marie-Jeanne Corneau |

Cap-Santé 28 avril 1710 |

Mathurin Corneau Marie-Marthe Payan |

|

René Cuillerier Marie Lucos |

Notre-Dame de Montréal 13 avril 1665 |

Léonard Lucos dit Barbot Barbe Poisson |

|

Julien Cuillerier Julienne Faitfeu |

De Clermont-Créans Arr. La Flèche Ev. Angers en Anjou Dept. Sarthe |

RÉAL CUILLIERRIER

Né à Côte St-Paul, Montréal. Issu d'une famille de 12 enfants, Réal arrive à La Prairie en 1949. Il fut parmi les premiers membres de la « Société Historique ». Il a participé à l'organisation des fêtes du 325e de La Prairie. Dernièrement, à la demande de La Nativité, il a mis sur pieds le « Comptoir Amical » avec son épouse Yolande. Retraité de l'Hydro-Québec, il n'en demeure pas moins très actif.

Enfants de Réal et Yolande : Luc, Jocelyne, Hélène el Sylvie.

L'ancêtre René Cuillerier surnommé Léveillé à cause sans doute de son tempérament dynamique et entreprenant.

En 1665, il épouse Marie Lucault filleule de Maisonneuve et d'Adrienne Duvivier. De ce mariage naquirent 16 enfants.

Né probablement à Veron diocèse d'Angers vers 1639. Engagé à la Rochelle le 8 juin 1659. Arrivé à Montréal à l'automne, il devenait serviteur de l'hôpital de Ville-Marie.

« Le 25 octobre 1661, avec quelques colons, il se rendit à l'île à la Pierre, près de l'île Ste-Hélène, dans le St-Laurent, pour y extraire des matériaux destinés à l'achèvement de la construction du premier séminaire de Montréal. Mal lui en prit, car les Iroquois, qui rôdaient dans les environs, attaquèrent les travailleurs, en tuèrent quelques-uns, en blessèrent d'autres, et capturèrent Vignal, Claude de Brigeac, Cuillerier, el Jacques Dufresne.

Cuillerier et Brigeac furent emmenés en captivité chez les Onneiouts. Ils reçurent la bastonnade et Cuillerier eut les ongles arrachés. Les Indiens décidèrent alors de brûler les deux Français. Brigeac fut supplicié le premier, mais Cuillerier fut sauvé par une Indienne qui demanda à l'adopter « afin de lui tenir la place de son frère ».

Durant sa captivité qui dura 19 mois, il rencontra d'autres compagnons d'infortune : Michel Messier dit Saint-Michel, et Urbain Tessier dit Lavigne. Au printemps de 1663, Cuillerier profita d'une partie de chasse avec les Onneiouts, auxquels s'étaient joints des Agniers et quelques Français captifs, pour s'enfuir vers la Nouvelle-Hollande. Il se rendit au fort Orange, d'où il passa à Boston pour atteindre finalement Québec.

De retour à Montréal à la fin de l'été, il reprit son service chez les Hospitalières de l'Hôtel-Dieu. Le 20 mai 1665, il s'établit sur l'île de Montréal, ayant obtenu des Sulpiciens une concession de 45 arpents. Cette terre fera partie du fief de Verdun, concédé en 1671. Il participa à la fondation de Lachine et en devint le premier marguiller en 1675. L'année suivante, sa maison fortifiée prit le nom de fort Cuillerier. Au recensement de 1681, il avait 32 arpents en valeur et il possédait six fusils, un pistolet et six bêtes à cornes. »

Extrait d'un article de Claude Perreault

(Du correspondant régulier de la PRESSE)

Laprairie, 27 avril 1914. Un cas de fécondité peu ordinaire vient de se produire dans notre localité. Une femme de 31 ans, Mme Wilfrid Sainte-Marie vient de donner le jour à 3 jumelles, toutes bien portantes. C'est une nouvelle preuve de la vitalité de la race canadienne-française. Cet événement a eu un grand retentissement à Laprairie et depuis la naissance des trois sœurs, la population presqu'entière a rendu visite aux heureux parents. La cérémonie du baptême a été une fête générale. C'est l'abbé Lamarche, curé de Laprairie, qui a administré ce sacrement aux trois jumelles, et notre église était remplie d'une grande foule, qui prenait part à la joie de la famille. La première des jumelles, qui a été baptisée, a reçu les noms de Marie-Bernadette et a eu pour parrain et marraine, M. et Mme Moïse Gravel, grands-parents maternels de l'enfant. La seconde, a été baptisée sous les noms de Marie-Cécile. Ses parrain et marraine sont le Dr et Mme L. Dubuc. Enfin la troisième a reçu les noms de Marie-Yvette. M. J.-B. Lamarre est son parrain et Mlle Poméla Bissonnette, sa marraine.

Les trois jumelles sont fortes et vigoureuses et ont bonne envie de vivre.

Mme Sainte-Marie, la mère des trois jumelles, née Gravel, (Maria), n'est âgée, ainsi que nous l'avons déjà dit, que de 31 ans et est déjà mère de sept enfants, tous fortement constitués. Nous offrons à l'heureuse famille nos souhaits de bonheur.

2 volumes, donnés par le Frère Jules Sawyer, F.I.C. :

- Les disciples de Jean-Marie de La Mennais aux Montagnes Rocheuses, Jean-Charles Bertrand, F.I.C.

- Les disciples de Jean-Marie de La Mennais au pays de l’érable, Jean-Charles Bertrand, F.I.C.

2 volumes, donnés par le Père Jules Romme, o. prémontré :

- Armoiries, Jules Romme, o. prémontré.

- Singer, Saint-Jean-sur-Richelieu, Guy Prud’homme.

Rhumatisme

« Trois œufs ronds dans un flacon, térébenthine à moitié, vinaigre remplir le flacon. »

Pour les plaies, pour les « bobos » :

« Du beurre gros comme un œuf, lavez dans sept eau, souffre gros comme le beurre. »

Pour le rhume

« 5 cts de goudron et 5 cts de glycérine, 5 cts huile de parparmane, 5 cts de pérégoric, 1 lb de sucre, ajoutez de l'eau ».

Chemises « K »

Kaag

Kacpura

Kara

Kavanaght

Keller

Kelly

Kemp

Kemper

Kempff

Keroak

Killen

King

Kingsborough

Kipnic

Kisse

Kleber

Kopilovets

Kurlounk

Chemises « L »

La Bolduc

Labelle

Laberge

Labonte

Labrosse

Lacoste

Lacroix

Lafleur

Lafond

Lafontaine

Laforce

Lafortune

Laframboise

Lafrance

Lajeunesse

Laliberte

Lalonde

Lamarche

Lamarre

Lambert

Lamothe

Lamoureux

Lancteau

Lanctot

Landry

Langevin

Langlois

Lanoue

Lanthier

Lapalme

Laplante

Lapointe

Laramee

Lareau

Larivée

Laroche

Larochelle

Larocque

Larose

Laurendeau

Laurin

Lauzon

Lavallée

Laverdure

Lavigueur

Laviolette

Lavoie

Le Ber

Lebeau

Leblanc

Leborgne

Leclair

Leclerc

Lecompte

Lecuyer

Ledoux

Leduc

Lefebvre

Lefort

Lefrançois

Légaré

Legault

Léger

Lemieux

Lériger

Lessard

Letourneau

L'Heureux

Longtin

Lorange

Loranger

Lussier

Généralités « L »

La Haye

Labadie

Labelle

Laberge

Labossière

Labre

Labrèche

Labrecque

Labrie

Lacasse

Lacelle

Lachambre

Lachance

Lachapelle

Lacharite

Lacombe

Lacoursière

Lacroix

Ladouceur

Lafaye

Lafferrière

Laflamme

Laflèche

Lafleur

Lafond

Lafontaine

Laforest

Laforge

Lafortune

Laframboise

Lafrance

Lafrenière

L'Africain

Lagacé

Lagrenade

Lague

Lagueux

Lahaie

Lajoie

Lalande

Laliberté

Lalonde

Lalonge

Lalumière

Lambert

Lamborghini

Lamirande

Lamonde

Lamontagne

Lamoureux

Lamy

Lanavllle

Lanciault

Landreville

Landriault

Landry

Lane

Langelier

Langlais

Langlois

Lanoue

Lanouette

Lanteigne

Lanthier

Lantin

Lapalme

Laperle

Lapierre

Laplante

Laporte

Laprairie

Laquerre

Larin

Larivière

Larouche

Laroux

Larpes

Larressey

Larrivée

Larue

Lasalle

Lascelles

Lasher

Latendresse

Latouche

Latrimouille

Laughrea

Launier

Laurencelle

Laurendeau

Laurent

Lauriault

Laurier

Laurin

Laurion

Lauzier

Lauzon

Lavallée

Laverdière

Laverdure

Lavergne

Lavertu

Lavery

Lavictoire

Lavigne

Lavigueur

Laviolette

Lavorati

Layette

Lazure

Lebeau

Notre conférence ce mois-ci sera donnée par le père Louis Cyr, curé de Kahnawake. Il nous entretiendra sur un sujet d’actualité :

« Les Mohawks et nous : une histoire commune et partagée (laquelle?) ou confrontations à n’en plus finir? »

Né le 29 octobre 1936 à Saint-Jean, N.B., Louis Cyr, S.J. est religieux jésuite depuis août 1957, il a été ordonné prêtre à Montréal en juin 1964 par le Cardinal Léger. Il a étudié la musique en France et en Angleterre et a été professeur et administrateur du département de musique de l'Université du Québec à Montréal de 1975 à 1984.

Vicaire pour la paroisse Immaculée-Conception à Montréal de 1988 à 1990, il est depuis septembre 1990 curé de Kahnawake.

C’est un rendez-vous à ne pas manquer, mercredi le 16 novembre à 20 heures, exceptionnellement dans les locaux du deuxième étage de la Société historique de La Prairie de la Magdeleine situés au 249 de la rue Sainte-Marie, dans le Vieux-La Prairie.

Exposition au musée

Du 4 au 18 novembre, à la SHLM, est présentée une exposition de BIBLES organisée par les membres de l'Église évangélique baptiste de La Prairie. Cette collection de grande valeur historique présente des bibles de toutes langues et de formats divers, imprimées depuis Gutenberg. Pour l'occasion, le musée, toujours ouvert en semaine, le sera également les dimanches 6 et 13 novembre.

Félicitations

Félicitations à Anne-Marie Monette de La Prairie (Défi '94) qui s'est récemment méritée deux bourses d'étude.

Il s'agit d'une bourse des Caisses Populaires de la région (500 $) pour son excellence en « sciences humaines, profil administration ». Cette bourse lui a été remise par Sylvio Perras de la Caisse Populaire de La Prairie.

Mme Monette a également reçu 250 $ pour son excellence en rédaction française « Nouvelle littéraire ».

Projet « Meilleurs jumelages »

Dans le cadre de ce projet, deux étudiantes auront comme tâche les dossiers suivants : cartographie, photographies, bibliothèque et exposition. Ce sont Anne-Marie Monette et Isabelle Parisien, étudiantes au CÉGEP, qui ont obtenu le poste. Pour être éligibles, les étudiantes devaient avoir travaillé pour la SHLM dans le cadre du DÉFI '94.

Ce projet a été approuvé par le Ministère fédéral Emploi-Immigration (du 24 octobre 1994 au 11 mars 1995).

Généalogie

Grâce aux dons reçus, les responsables de ce dossier ont procédé à l'achat de plusieurs répertoires de mariage. Ces acquisitions nous permettront de mieux servir les chercheurs. Le Musée est ouvert tous les mardis soirs de 19 h à 22 h. Quant à notre local, il est ouvert toute la semaine de 9 h à 15 h.

Visiteurs dans l’arrondissement historique

Au cours de la période du 12 avril au 28 septembre 1994, nous avons fait visiter l'arrondissement historique de La Prairie aux groupes suivants :

- Groupes (étudiants, adultes) : 558 personnes

- Visiteurs occasionnels (été 1994) : plus de 2000 personnes

- Visite en calèche et cheval : 24 juin — population de La Prairie; 20 août — résidents de « La Belle Époque », parents et amis

Mise en valeur du Vieux-La Prairie

Le conseil municipal a mandaté la firme Biancamano dans le but d'étudier et ensuite faire des recommandations (usages, intervenants, coûts, échéanciers) pour les trois sites suivants :

- La Maison-à-tout-le-monde

- Le kiosque et le parc, rue Émilie-Gamelin

- Les lots 29 à 33, rue du boulevard

Vente à la SHLM

Deux nouveautés sont en vente au local de la SHLM :

- Jeu de cartes représentant les personnages et événements ayant marqué l'histoire du Québec. Ce jeu est un vrai jeu de cartes où les dessins sont superbes. Il peut être utile tout en étant une pièce de collection. Prix : 7 $.

- Cartes de correspondance illustrant deux scènes du Vieux-La Prairie : « Sortie de la messe de minuit », avec vue sur l'église et la rue Sainte-Marie, (sera bien appréciée pour vos souhaits au temps des fêtes) et « Le premier train », de 1836, avec vue sur le fleuve et les multiples personnages qui vont entreprendre le voyage La Prairie-St-Jean. Prix: 12 $.

Remerciements

Nous tenons à remercier Mme Ginette Déry, qui a effectué un stage en bureautique et comptabilité à la SHLM pour la période du 12 septembre au 14 octobre dernier. Mme Déry a démontré beaucoup de compétence et d'initiative dans toutes les tâches que nous lui avons confiées. Elle fut une aide précieuse et nous lui en sommes très reconnaissants.

Nous avons aussi reçu deux dons anonymes respectivement de 20 $ et 75 $.

Au jour le jour, octobre 1994

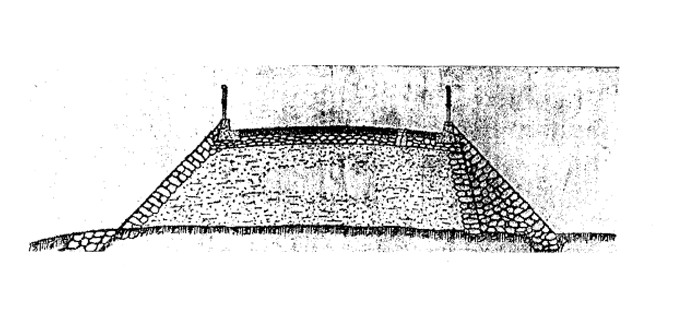

Texte par Marcel Lamarche, extrait de « Les Forts de Laprairie » par Élisée Choquet, Ptre, dans « Le Bulletin des recherches historiques », Vol. 51e, Lévis – Décembre 1945, No. 12.

LE FORT DE LA PRAIRIE DE LA MADELEINE

La Prairie et son fort sont inséparables. Il eut beau être détruit en 1775, Il se continua si bien avec le blockhaus et dans une histoire militaire singulièrement riche, que, vers 1925, les vieux, plusieurs lieues à la ronde, disaient encore : « aller au fort » pour « aller à La Prairie ». Il est vrai que la tradition avait, à la longue, pris corps dans une légende erronée : ils confondaient le blockhaus de 1775 avec le fort qui survécut à peine au régime français.

Sur la foi de Twaites et de Gosselin, le P. LeJeune, dans son Dictionnaire général du Canada, affirme que les colons de 1668-1670 se fortifièrent et tinrent garnison à La Prairie. Seuls les sauvages convertis entourèrent leur bourgade à leur manière, et sans garnison. Ce fort indien assurait la sécurité des blancs colonisant dans le voisinage.

La sécurité dura peu. Les Iroquois chrétiens déménagent au Sault en 1676 et les Iroquois païens, armés par les Anglais et les Hollandais, se montrent arrogants. Le gouverneur LaBarre, en 1683, appelle La Prairie « la frontière des Français et des Anglais ». Mais il ne fit rien. Denonville dut faire quelque chose. Se rendant compte que, par l'enlèvement des chefs Iroquois, il avait « fourgaillé dans un nid de guêpes », selon la prédiction du Grand Agnier, il dépêche le peu recommandable Sieur Robert de Villeneuve, ingénieur et « dessinateur », avec mission de préparer les plans pour entourer d'enceintes fortifiées La Prairie et Chambly. Deux ans après, fin 1688, il propose Gédéon de Catalogne à la protection de la seigneurie de La Prairie.

Il s'agissait d'entourer trois villages de solides clôtures en pieux debout. Gédéon de Catalogne mit à l'œuvre les troupes envoyées en quartier d'hiver. À La Prairie était stationné LeGardeur de Lisle; à Saint-Lambert, LeGardeur de Beauvais, lieutenant réformé, qui y reçut en 1690 la promotion de lieutenant en pied; au haut du Sault (Kanatakwende), apparemment le capitaine Guillaume de Lorimier, Sieur des Bordes. On prépara le bois tout l'hiver. Beaucoup de bois accessoire, sans doute, mais le gros œuvre consistait en pieux de huit à dix pouces de diamètre et de 16 pieds de longueur. On en fichait quatre pieds en terre pour la solidité et contre la gelée. De place en place, on y perçait des créneaux à hauteur de tir. Au pied extérieur de cette muraille, un fossé de six à huit pieds en rendait l'accès difficile. Le tout assez vaste pour y réfugier hommes, familles et bestiaux. A Pâques, l'on parachevait la palissade de La Prairie de la Madeleine, en mai, celle de la Prairie de Saint-Lambert; fin juin, celle de « l'iroquois qui prie », qu'on retirait de leur ancien fort à ce moment précis pour un séjour d'un an sous des tentes à Villemarie.

Un plan dessiné plus tard, vers 1704, par Gédéon de Catalogne, rend facile le calcul des dimensions du fort de La Prairie. À l'Ouest, c'est-à-dire la base courant le long du fleuve, 100 toises. À l'opposé, affrontant par-delà la plaine le danger des bois, 120 toises sans porte. Le Sud, face au moulin banal servant de redoute en pierre à 500 pieds plus haut, 25 toises. Le Nord, en direction de Saint-Lambert, 95 toises. Aux quatre coins, les bastions, on ne peut plus dissemblables.

En somme un parallélogramme fortement étiré au coin Nord-Est aux dépens du Sud. Nous sommes loin des figures régulières : du carré parfait de Saint-Lambert, d'après les vestiges de 1830 (Jacques Viger); du pentagone indien de 1685 (Chauchetière); et du rectangle de 1689 au haut du Sault. L'explication est obvie : à La Prairie, l'ingénieur avait affaire à un village existant bien avant la palissade et devait tenir compte des maisons, du terrain et de l'objectif militaire.

La paix de 1700, après l'ère sanglante et glorieuse, fut de brève durée. Le cauchemar iroquois renaissait, remettant sur le tapis la question des fortifications, en 1702-1703. Dans le mémoire au gouverneur et à l'intendant et la lettre du 20 juin au Sieur Levasseur de Néré, le roi exige des plans. Cette fois, les troupes fourniraient le travail; seigneurs et habitants, les matériaux.

La réponse fut le « Plan de LaPrairie de la Madeleine levé en l'année 1704 » par Gédéon de Catalogne et conservé aux archives d'Ottawa. Plan précieux. Les traits appuyés marquent l'ancien fort décrit plus haut. Là-dessus le dessinateur superpose le projet d'un fort nouveau. Beau projet qui ne fut exécuté qu'en partie concernant surtout l'emplacement de la nouvelle église de 1705 et la redistribution des terrains religieux : église, curé, cimetière, Sœurs.

Tout cela, si beau soit-il, cache un grave défaut, avoué par la correspondance officielle. Ces ouvrages sont en bois, et, qui pis est, en « bois vert ». Donc peu durables et difficiles d'entretien. Les espions Goyoquoins de 1709 qui, sous couvert de la traite des fourrures, inspectent les installations militaires, observent à La Prairie que certaines parties du fort (Est et Sud) ont été renouvelées, d'autres sont vielles et pourries.

En 1724, encore des menaces à l'horizon. Les troupes reparaissent et, trouvant les fortifications dans un état déplorable, s'attellent à la tâche de le remettre sur pied sans changer un iota au plan.

Nouvelle restauration de la palissade en 1744, comme en témoignent les autorités coloniales, en rendant compte des soins apportés à ce sujet, spécialement dans les côtes du gouvernement de Montréal. Nouvelle détérioration en peu de temps. Consultons, sur ce chapitre, deux voyageurs.

Kalm, en 1749. Le savant suédois laisse éclater son émerveillement en débouchant de la savane et du bois à l'approche de La Prairie : sol beau et riche, vue fort belle, « la plus belle contrée de l'Amérique du Nord que j'ai encore vue ». Tout y passe : moissons, champs, maisons, église, clocher, croix. Il continue : « Le village est entouré de palissades de quatre à cinq verges de hauteur, élevées autrefois pour le protéger contre les incursions des Iroquois… »

En 1752, Franquet, sorte d'inspecteur militaire. « Ce village… est l'un des plus considérables de la colonie. Dans les premières guerres avec les sauvages, il a beaucoup souffert, d'autant qu'il est en tête des habitations de cette partie du fleuve; on y voit encore une enceinte de pieux qui enveloppaient ci-devant l'église et une partie des maisons, mais que l'on néglige aujourd'hui sous prétexte que ce village est à couvert du fort Saint-Jean et de celui de Saint-Frédéric. »

Les événements n'allaient pas tarder à prendre une tournure grave avec l'année 1754. Des clausules significatives sont apostillées aux contrats notariés l'hiver 1754-1755. Par exemple, à la vente faite par le Sieur Louis Drinville, me-taillandier, le 30 mars 1755 : « À l'exception des événements de notre Prince ». Dans une autre au Sieur Jacques Lecomte, le 10 juin, le tabellion inscrit : « sçauf les événements et besoins de notre Prince ». Puis vers la fin de la même année, le notaire de M. de LaPlante note : « Mais le Roy du depuis ayant fait passer la palissade du fort sur ledit emplacement… »

Qu'advint-il de ce fort? Il disparut durant la guerre de l'indépendance. Le major S. Brown et ses Bostonnais, entrés à La Prairie le 8 septembre 1775 pour en sortir le 6 juin 1776, firent face à un dilemme. Ne voulant ni l'occuper au milieu d'une population hostile, ni, en l'abandonnant, risquer de voir les miliciens s'en emparer par surprise, ils le démolirent et bâtirent à 200 pieds plus à l'Est, assez près pour surveiller et assez loin pour parer à l'improviste, un fort blockhaus, que l'on prenait, un siècle plus tard, pour l'ancien fort français de La Prairie.

M.L. 94-08-08

|

Lucille Demers Marcel Lamarre |

La Prairie 22 octobre 1949 |

Fridolin Lamarre Hélène McGee |

|

Adélard Demers Georgiana Brais |

St-Isidore 21 Avril 1925 |

Uldéric Brais Alphonsine Hébert |

|

Arthur Demers Marie-Louise Payant |

La Prairie 3 mai 1897 |

Zénophile Payant Rose-de-Lima Savarini |

|

Elzéard Demers Elizabeth Guérin |

La Prairie 27 février 1865 |

Pierre Guérin Flavie Tremblay |

|

Pierre Demers Louise Diller |

La Prairie 19 juillet 1830 |

Jean Diller M.-Constance Le Pagé |

|

François Demers Marie-Amable Hervé |

La Prairie 1er juillet 1754 |

Louis Hervé Marie-Anne Perras |

|

Jacques Demers-Dumay Marie-Barbe Brosseau |

La Prairie 30 janvier 1719 |

Pierre Brosseau Barbe Bourbon |

|

Joseph Demers-Dumay Marguerite Guitault |

La Prairie 25 octobre 1683 |

Jacques Guitault Marguerite Rebours |

|

Étienne Demers-Dumay Françoise Morin |

Notre-Dame-de-Québec 28 janvier 1648 |

Jean Morin Jeanne Desnovels |

|

Jean Demers-Dumay Miote Lacombe |

St-Jacques-de-Dieppe Diocèse de Rouen Normandie |

St-Jean-de-la-Rochelle |

Quelques anecdotes intéressantes

FRANÇOIS DEMERS « journalier »; terme qui deviendra d'usage courant après 1800. Avant, il était comme tout le monde « habitant ». François s'est marié trois fois à La Prairie.

JOSEPH DEMERS; possède une terre à La Prairie, voisine de la croix du chemin à St-Lambert. Marguiller à La Prairie, il fut scalpé par les Iroquois en 1693, de même que Jean Bessette son compagnon d'infortune. Ils survécurent et durent porter une perruque. Celle de Joseph est en crins de cheval, fabriquée par lui-même, et qu'il porta jusqu'à sa mort. Joseph fit quatre mariages, les deux premiers à La Prairie, les derniers à Varennes.

ÉTIENNE DUMAY (DEMERS); lors d'un voyage en France, il ramena à Québec ses deux demi-frères André et Jean venus de la paroisse de St-Jean, ville de Dieppe, qui souhaitaient s'établir en Nouvelle-France. Son métier de charpentier le fait voyager beaucoup. Quand il se fixe à Montréal en 1666 pour devenir habitant, il est veuf et a eu 9 enfants.

LOUISE DILLER (5e génération); nous trouvons dans les registres de La Prairie, pour le patronyme Diller, deux équivalents, soit Hill et Diller.

Madame Anne-Marie Balac, archéologue au Ministère de la Culture et des communications de Montréal (coordination archéologique) nous a remis une copie du rapport préliminaire « des interventions archéologiques sur le lot 94 dans le Vieux La Prairie (BIFI-11) 1994 » Ce document de 60 pages, avec plans, a été rédigé par François Véronneau, archéologue chargé du projet, suite aux recherches effectuées sur le site de l’ancienne Taverne du Vieux-La Prairie.

(Suite du mois d’avril, 1 chemise pour chacune de ces familles.)

CHEMISES « H »

Hazeur

Hébert

Henry

Houde

Hubert

Hurteau

Houde, William

Houde, Laurent

Hurteau, St-Anicet et Huntingdon

Hurteau, Valleyfield

Hurteau, Les Cèdres et Soulanges

CHEMISES GÉNÉRALITÉS « H »

Habachi

Hachey

Halle

Hallen

Halles

Hally

Hamel

Hamelin

Hamilton

Hammarrenger

Handfield

Harbec

Harbic

Harbour

Hardy

Harel

Harnois

Hart

Harton

Harvey

Hatfield

Haut

Hayeur

Haywood

Hedge

Helde

Hémon

Hénault

Heneault

Henley

Henri

Héon

Héroux

Herron

Hervieux

Hessel

Hétu

Hewitt

Hill

Hinse

Hogue

Holmes

Hone

Horan

Hotte

Houde

Houghtin

Houle

Ho-Wo-Chéong

Hoy

Huard

Huart

Huberdeau

Hubert

Hudon

Huet

Hughn

Huneault

Huot

Hurteau

Hurtubise

Husereau

Hutchimon

Hutchinson

CHEMISES « I »

Ileo

Imbeault

Inkel

Internoscia

Irving

Isabelle

Ivelya

CHEMISES »J »

Johnson

Jourdain

Juteau

CHEMISES GÉNÉRALITÉS « J » (suite)

Jacob

Jacques

Jalbert

Jameson

Jammes

Janelie

Janssen

Jardin

Jarest

Jarret

Jarry

Jasmin

Jay

Jean

Jegerlehner

Jette

Joanisse

Joas

Jobin

Jochimo

Jodin

Jodoin

Johnson

Johnstone

Jolicoeur

Jolin

Jolivet

Joly

Joncas

Jones

Jordant

Joron

Jourbane

Jourdenais

Joyal

Jubinville

Julien

Juneau

Juteau

Jutras

Jutrat

- Livre de généalogie The Robidou's in North America, remis par Monsieur André G. Robidoux.

- Présence d'autrefois, paroisse Sainte-Philomène, 150e (Mercier) André Tousignant, 1990, 515 pages, don de la Bibliothèque de Delson, par l'entremise de Madame Andréa Payette, bénévole responsable.

- Jean Juteau a remis à la SHLM un cadre représentant les membres du Conseil municipal de La Prairie ainsi que les gens d'affaires des années 1970-1971.

Renouvellement des cartes de membres

Le mois d'octobre nous fait penser au renouvellement de nos cartes de membres. La cotisation demeure toujours la même, soit $15.00. Vous pourrez faire vos chèques à l'ordre de la SHLM. Vous recevrez vos cartes de membres avec le communiqué du mois de janvier 1995. Ci-joint coupon à compléter et retourner.

Les personnes qui se sont jointes à nous depuis le mois de septembre 1994 sont automatiquement inscrites pour l'année 1995, elles n'auront pas à renouveler leur cotisation.

Visite de 120 étudiants

Le 28 septembre 1994, nous avons reçu la visite de 120 étudiants de l'École Saint-François- Xavier qui ont été guidés par nos bénévoles et notre personnel dans l'arrondissement historique, l'église, au site des fouilles archéologiques et au musée pour l'exposition sur les briqueteries et la généalogie.

Statistiques intéressantes

Pour la période s'échelonnant entre le 1er juin 1992 et le 31 mai 1993, nous avons reçu au Musée 5422 visiteurs qui ont signé. Si l'on tient compte de toutes les personnes qui n'ont pas signé, on arrive facilement à 7500 visiteurs. Ne sont pas comptabilisées toutes les personnes qui ont demandé des renseignements par téléphone ou par écrit.

Condoléances

À La Prairie, le 1er octobre 1994, à l'âge de 52 ans, est décédée Madame Rita Senécal, épouse de Yves Desbiens.

Elle était la sœur de Monsieur Yves Senécal, membre de notre Société. Nos sympathies à tous les membres de la famille.

Nous avons le plaisir de débuter la saison en ayant comme invité le Père Jules Romme. Il nous entretiendra d’un sujet fascinant, « LES ARMOIRIES ». Comment lire les armoiries, leur composition, leur histoire, qui peut posséder ces emblèmes, et plus encore… Les réponses à ces questions seront illustrées par l’histoire des gardiennes des enfants des rois de France.

Le Père Jules Romme, de l'ordre des Prémontrés, a été ordonné prêtre en 1952 à Saint-Bernard-de-Lacolle. Il fut curé de cet endroit en 1967 puis, en 1978, il fut curé de Saint-Isidore. Il a publié plusieurs ouvrages dont l'un sur Saint-Bernard-de-Lacolle, sur Saint-Isidore et sur Saint-Constant.

Le Père Romme est aussi un membre très actif de la Société d’histoire de la Vallée du Richelieu et, comme tel, a dessiné les armoiries de cette Société.

En 1975, il a été honoré par Héritage Canada pour sa participation à la meilleure restauration d’un bâtiment historique, soit celle de l’église d’Odelltown.

Comme vous pouvez le constater, c’est un rendez-vous à ne pas manquer, mercredi, le 19 octobre à 20 heures aux locaux de la Société historique, au 249, de la rue Sainte-Marie, dans le Vieux-La Prairie.

Nous vous attendons en grand nombre.