Au jour le jour, novembre 1995

Comme nous parlions des habitants de Nouvelle-France, nous vous fournissons plus de détails sur cet habitant ainsi que quelques exemples de notre parlure, héritage que les Acadiens et les Canadiens-français ont conservé du parler de l'ancienne France.

Sous le régime français, on appelait un habitant le tenancier qui s'établissait à demeure au Canada sur une terre qu'il prenait à redevance, en opposition à ceux qui n'y faisaient qu'un séjour temporaire comme les fonctionnaires, les soldats, les coureux-de-bois. De tenancier, l'habitant est devenu propriétaire.

Le mot est resté, mais non pas sans prendre un sens légèrement péjoratif. Ceci est probablement dû au fait que, dans l'ancienne langue, manant et habitant se disaient l'un pour l'autre et étaient également méprisés des nobles et des grands : "Habitant et canadien étaient synonymes", nous dit Geoffrion, (Zigzags [autour de nos parlers]).

Le terme habitant, en Acadie, est inusité dans le sens que lui donnent les Canadiens: c'est fermier que nous disons. Le cultivateur acadien est un fermier qui a le titre, l'entière propriété de sa terre, à l'égal du farmer anglais, à l'égal de l'habitant canadien d'aujourd'hui : "Quand je dis paysans (du Canada), je me trompe; il faut dire habitants, car ce titre de paysan n'est non plus reçu ici qu'en Espagne, soit parce qu'ils ne payent ni sel, ni taille; qu'ils ont la liberté de la chasse et de la pêche, ou qu'enfin leur vie aisée les met en parallèle avec les Nobles" (LA HONTAN, [Nouveaux] Voyages [de Mr le baron de La Hontan], 1684).

Ceci montre que, déjà sous Colbert, le mot habitant s'était relevé et avait pris, dans la colonie au moins, ses lettres de noblesse.

Tant qu'à parler des habitants, aussi bien en rajouter un petit peu. Nicolas-Gaspard Boisseau, notaire et juge de paix, décrit dans ses Mémoires la vie des habitants.

"Le printemps qui commence dans ce pays vers le 25 ou 26 avril, ils ensemencent leur terre, ce qui dure environ quatre semaines, pendant lesquelles ils sèment du blé, de l'avoine, des pois et des patates pour engraisser leurs animaux, du lin dont ils se font des chemises et autres vêtements. Ils ont aussi des moutons avec la laine desquels, mêlée avec du fil, ils se font de bons habits. De sorte qu'ils n'ont recours aux villes marchandes que pour certaines choses dont ils ne peuvent absolument se passer ou qu'ils ne recueillent pas sur leurs terres, telle que l'eau-de-vie, la mélasse dont ils se servent pour sucre, le tabac en poudre car, pour celui de fumer, ils en vendent en quantité chaque année, l'huile qui leur sert de chandelle; et un habillement complet d'étoffe étrangère qu'ils achètent tous les deux ou trois ans, le conservant pour les fêtes et les dimanches.

Lorsqu'un habitant a fini ses semences, ajoute Boisseau, il raccommode ou fait des clôtures, dont toutes leurs terres sont séparées pour éviter le dommage que pourraient faire les animaux d'un chacun sur la terre de son voisin; ils font ou nettoient les fossés pour égoutter les eaux qui, sans cela, inonderaient leurs terres. Ils font ensuite leurs foins pour hiverner leurs animaux. Les foins faits, ils commencent à couper leurs grains, ce qui dure cinq ou six semaines, suivant le beau ou mauvais temps. Suivent immédiatement les labours qu'ils font ainsi l'automne par rapport au printemps trop tardif dans ces contrées. À peine ont-ils fini leur labour, que l'hiver s'avance à grands pas et amène au commencement de novembre, chaque année, une quantité de neige dont ils profitent pour couper leur bois qu'ils traînent aussitôt pour se garantir du froid de 25 à 30 degrés qui dure très souvent six mois."

Le terrain de l'ancien hôtel (taverne) face au Musée réservait dernièrement d'autres surprises aux propriétaires Andrée et Michel Gauthier. Lorsque Michel "voulut planter un chêne" sa pelle heurta des fondations qui, selon l'archéologue, pourraient dater du XVIIe siècle. L'avenir nous dira si …

de Marcel Fournier

Microéditions de la Bibliothèque, catalogue 1994. Bibliothèque nationale du Québec.

de François Moquin

Le livre des Moquin du monde entier, Héritage Familial Halbert. 1995

de Alice Bouthillier

Aline Martinet et François Turbide. La pointe de Grande Entrée, Un Siècle de petite histoire, Les Éditions arrimage, Montmagny. 1993. 111 p.

Abbé L. Auger. "Fleurs de Lys et Léopards" Vendéens au Canada au 17e et 18e siècles, Vendée, 1990. l90p.

Diocèse de Saint-Jean-Longueuil. Nous en sommes témoins. Service de l'information et Secrétariat général du diocèse de Saint Jean-Longueuil. 1984.

de Jean Laprotte f.i.c.

Répertoire des Frères de l'instruction chrétienne en Amérique du Nord (cahier a)

Connaissez-vous ce volume sur l'histoire sociale de La Prairie publié en 1992 (300 pages). Ce volume est le fruit de plusieurs années de recherche de la part d'un universitaire réputé, le professeur Louis Lavallée. Pour souligner l'excellence de sa recherche, la Société historique du Canada a décerné au professeur Lavallée un Certificat de Mérite lors de son assemblée annuelle tenue à Calgary en 1994.

La Seigneurie de La Prairie a été choisie par Louis Lavallée à cause de la richesse et de l'abondance de ses archives. Ce volume nous apprend mille faits et situations inédites. Cette histoire de "chez nous" pourrait devenir un livre de chevet pour tous ceux qui veulent mieux connaître le vécu de nos ancêtres.

Louis Lavallée, spécialiste en histoire de France a établi une comparaison entre la vie des paysans de France et celle des ''habitants'' de Nouvelle-France. Son point de comparaison est celui des habitants de la Seigneurie de La Prairie.

Tous ceux et celles qui voudront se faire un "cadeau" devront téléphoner à la S.H.L.M. au 659-1393 et nous prendrons votre commande. Le prix est de 35$.

Voici quelques extraits pour vous mettre "l'eau à la bouche".

(…) en 1686 (…) les Jésuites, absorbés depuis dix ans par leur mission du Sault-St-Louis, cèdent aux Sulpiciens leur cure de Saint-François-Xavier-des-Prés (La Prairie). Ce geste des seigneurs de La Prairie, plus fréquemment missionnaires auprès des populations indiennes que curés de village, aura des conséquences durables dans l'histoire de la paroisse (…) p. 114

(…) Les Jésuites ont fait construire deux moulins sur le territoire de la seigneurie. Le premier, un moulin à vent, que les contrats de concession, rédigés par Tissot en 1672, mentionnent déjà, s'élève sur un petit promontoire dans la commune, à proximité du fort et du fleuve (…) p. 88.

(Il s'agit d'un terrain situé quelque part, près de la rue Saint–Henri et du garage Shell)

(…) le notaire Barette, le 7 mars 1728 (…) est assailli par plusieurs femmes (…) p. 161-162.

(La suite à ceux qui liront le volume)

Maltraiter, malmener. Une idée de coups, de sévices, s'attache à ce mot, d'un emploi universel tant au Canada qu'en Acadie et dans toutes les parties de l'Amérique où l'on trouve des descendants de premiers colonisateurs. Cette universalité, ce ne variatur dans la forme, montre qu'il nous est arrivé de France dans sa toilette définitive.

Comment se fait-il alors qu'on ne le trouve nulle part dans les écritures de France?

Maganer a subi le sort d'un très grand nombre de vocables originaires de la Germanie : les scribes de France se sont trouvés, à cause de l'indigence de notre alphabet, dans l'impossibilité de le noter phoniquement.

Car, pour le trouver dans la vieille langue française, on l'y trouve. Mais voyez ce à quoi il ressemble : "Faibles et vieux mehaignez, /Par qui pains ne sont plus gaignez". (Roman de la Rose);"Lung adoucis!, lautre mehaigne". (CHARTIER); "Le plus foible mahaigne". (Il maltraite le plus faible). (DESCHAMPS, vol. v, p. 211 ).

Monstrelet écrit : 'Tellement qu'ils tuèrent et mehaignèrent la plupart des dits archers";/ "Et maaingniez sui de mon corps". (VILLEHARDOUIN).

Puis c'est Perceval: "Mehaignez estoit tout le corps".

Ronsard (La Franciade, liv. IV): "Leur mère .. ./Fera bouillir leurs jambes, et ainsi/Tout mehaignez les doit jeter en Seine"; "Occcitre et mahaigner les gens" (FROISSART).

Cotgrave (XVIe siècle) s'y prend à cinq ou six reprises pour figurer ce mot proprement et n'y parvient pas. Il n'a trouvé sa forme définitive, maganer, qu'en Acadie et au Canada.

Quand lui fera-t-on les honneurs du Dictionnaire de l'Académie?

Tiré de : Poirier, Pascal, Le Glossaire acadien, Éditions d’Acadie, 1993.

Au fil des jours au local de la S.H.L.M. s'amènent des visiteurs venus d'un peu partout. Certains sont à la recherche de renseignements sur l'histoire, leur famille, etc. D'autres viennent visiter le local, s'informer des activités qui s'y déroulent, etc. Les quelques membres présents accueillent ces visiteurs et essayent de les satisfaire.

La prochaine conférence sera donnée le mercredi 15 novembre à vingt heures au local de la Société historique, au 249 de la rue Sainte-Marie à La Prairie par Me Julien S. Mackay. Me Mackay est notaire, directeur de la recherche et de l’information de la chambre des notaires du Québec et vice-président pour le Canada de l’Institut International d’Histoire du Notariat. En vertu du mandat qui lui fut confié, la Société de recherche historique Archiv-Histo a entrepris depuis 1986 le dépouillement des fonds des notaires du Québec ancien (1635-1885). Cette méthode de dépouillement a donné naissance à la collection Parchemin, qui est la base de l’inventaire national des fonds des notaires.

Me Mackay nous expliquera lors de la conférence l’utilisation du fichier Parchemin.

Date : 15 novembre 1995

Lieu : Local de la S.H.L.M.

249 rue Ste-Marie

Heure : 20 heures

À monsieur Jean-Paul Domingue, qui a dû faire un séjour à l’hôpital, nous lui offrons nos meilleurs vœux de prompt rétablissement et de bonne santé.

1. Baptêmes et sépultures de 1667 à 1990

Jean L’Heureux dirige une équipe de quatre chercheurs. C’est un projet de très grande envergure qui exige beaucoup de temps et d’énergie.

2. Article 25

Ce projet subventionné par le gouvernement fédéral est sous la direction de madame Patricia McGee-Fontaine secondée de monsieur Marcel Lamarche. Deux personnes sont employées : 1 archiviste et 1 technicien en arpentage qui tuilise le logiciel Autocad.

3. Stagiaire en archivistique

Supervisé par madame Patricia McGee-Fontaine.

4. Bénévolat

Étudiante de CEGEP au Bacc. International, Travail d’archive dans les Rapports de l’Archiviste de la province de Québec.

Au jour le jour, octobre 1995

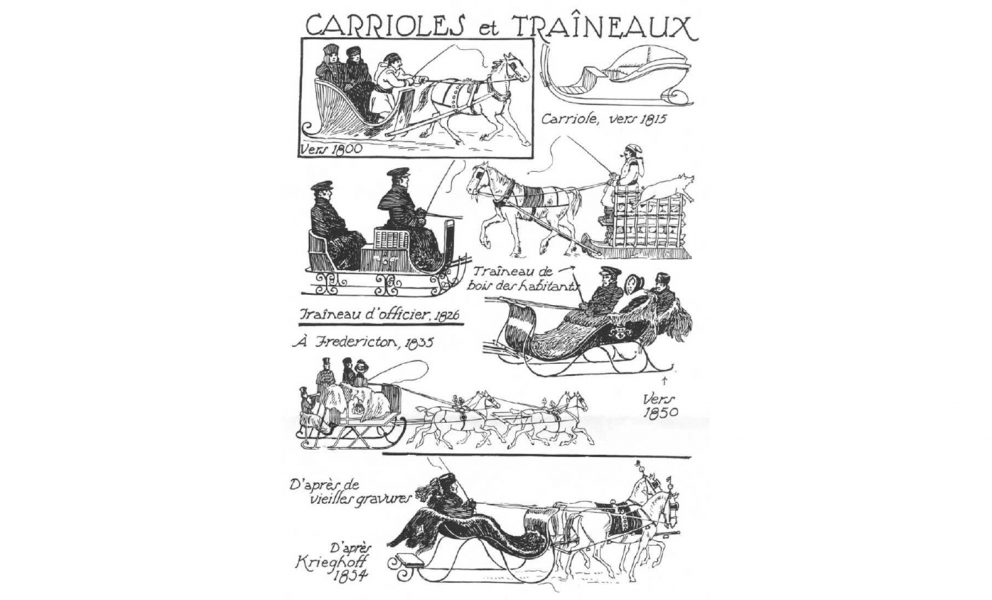

À l'occasion du centenaire de la Confédération, la compagnie Imperial Oil a publié une revue illustrant de multiples objets de la vie sociale au Québec au XIXe siècle.

Cette compagnie a choisi l'artiste C.W. Jeffreys (1869-1951) pour fixer sur peintures ces objets du siècle dernier. Selon les connaisseurs, C. W. Jeffreys se situe parmi les meilleurs artistes canadiens à sujets historiques. La collection Imperial Oil conserve 1 200 peintures et dessins de Jeffreys. Les critiques d'art le considèrent comme le meilleur artiste canadien à cause de la précision apportée au détail en plus d 'apporter vie et grande vitalité à ses oeuvres.

Remarquons, entre autres, l'habitant qui transporte bois et cochon, les passagers chaudement protégés du froid, l'officier de Sa Majesté assis très droit sur la banquette arrière, etc. Pour reproduire le plus fidèlement possible les carrioles qu'il dessine, Jeffreys s'inspire de vieilles gravures d'après Krieghoff 1854.

Cornelius Krieghoff (1815-1872) devrait nous intéresser pour plusieurs raisons. Par ses oeuvres, il s' impose à cause de son style de peintures descriptives, pour lui, chaque détail est important. Ses gravures sont presque des photographies, d'où son influence sur Jeffreys qui apportait une grande précision dans les détails.

Krieghoff, né en Europe, était devenu presque l'un des nôtres. En 1836, il épouse Émilie Gauthier native de Boucherville. Il vit à Boucherville et surtout à Longueuil pendant plusieurs années. Il a peint de très nombreux portraits des paysans canadien-français qu'il aimait sincèrement; ces habitants qui vivaient simplement et dont la compagnie lui était très agréable.

Ses autres sujets favoris étaient l'hiver, la forêt et les Indiens de Kahnawake. Le biographe de Krieghoff le confirme en relatant ses multiples visites à la réserve et les séjours en forêt de plusieurs jours avec ses amis indiens. La tradition orale affirme que Krieghoff a traversé souvent le village de La Prairie. C'est un fait que l'on peut facilement déduire puisqu'à cette époque, les routes étaient peu nombreuses.

Les carrioles et traîneaux de Krieghoff plaisent à l'oeil par l'élégance de leur courbure; nos ancêtres avaient bon goût et savaient apprivoiser le rigoureux hiver canadien.

Références :

Canada 1812-1871. La Revue Imperial Oil, juillet 1967, pages 1 et 56.

de Jouvancourt, Hugues, Cornelius Krieghoff, Musson Book Company, Toronto, 1973.

Monseigneur Bernard Courville est né à Notre-Dame de Stanbridge le 2 août 1911, cours primaire dans la même localité; cours classique au Collège de Saint-Jean-sur-Richelieu, études théologiques au Grand Séminaire de Montréal. Il fut ordonné prêtre en l'église Saint-Joseph de Chambly le 22 mai 1937.

Il fut tour à tour professeur de mathématiques pendant 27½ ans au collège de Saint-Jean, Recteur du Séminaire de Saint-Jean-sur-Richelieu de 1958 à 1964, curé de Saint-Luc de 1965 à 1972, curé à Notre-Dame-Auxiliatrice de Saint-Jean de 1972 à 1984, et vicaire à Saint-Bruno de 1984 à 1994. Nommé Prélat Domestique il y a quelques années, Monseigneur Courville jouit depuis mars 1994 d'une retraite bien méritée à la Résidence Marie-Léonie de La Prairie.

L’Ancêtre Clément Lériger, sieur de Laplante, enseigne dans les Troupes de la Marine, arriva au Pays en 1685 à 23 ans avec M. de Denonville.

Au lendemain du massacre de Lachine le 6 août 1689, il se trouvait en garnison au fort Remy. Les soldats de la garnison marchaient au combat quand ils furent attaqués par les Iroquois, l'ancêtre fut au nombre des prisonniers. Lériger, après bien des tortures, fut amené en captivité au pays d'Onontagué, dans l'actuel état de New York. Il y appris leurs moeurs et langage, ce qui lui permit d'être interprète. Il fut libéré après 3½ ans par un détachement de M. de Beaucour.

Quelques années plus tard nous le retrouvons comme chef de garnison au Fort Saint-Lambert, anciennement de la seigneurie de La Prairie, près de l'actuel pont Victoria. La paix avec les Amérindiens fut ratifiée dans la joie le 4 août 1701. Le marin Lériger n'était pas de cette fête.

|

Bernard Courville Agnès Bonneau |

Sainte-Sabine, comté de Missisquoi 23 février 1897 |

Marcel Bonneau Tharsille L’Homme |

|

Zéphirin Laplante dit Courville Sophonie Poirier |

Notre-Dame-des-Anges de Stanbridge 29 octobre 1866 |

Olivier Poirier Marianne Comeau |

|

Moyse Laplante Flavie Moreau |

Saint-Luc, comté de Saint-Jean 19 avril 1842 |

Jean-Baptiste Moreau Isabelle Dépelteau |

|

Georges-Louis Laplante Amable Sainte-Marie |

Saint-Antoine de Longueuil 10 octobre 1814 |

Joseph Sainte-Marie Marguerite Dufresne |

|

Louis de Laplante Marie-Louise Brosseau |

La Nativité de La Prairie 04 février 1793 |

Louis Brosseau Marie-Louise Frichet |

|

Louis de Laplante Marie-Madeleine Lefebvre |

La Nativité de La Prairie 07 novembre 1768 |

Pierre Lefebvre Marguerite Moquin |

|

Jean-Baptiste Lérigé Marie-Catherine Rougier |

La Nativité de La Prairie 14 novembre 1740 |

Antoine Rougier Marie-Jeanne Lafaillette |

|

Clément Lérigé sieur de Laplante Marie-Marguerite Roy |

Saint-Lambert, seigneurie de La Prairie 08 septembre 1700 |

Pierre Roy Catherine Ducharme |

|

Paul Lérigé Mauricette du Souchet |

Saint-Cloud à Confolens, France 02 septembre 1660 |

|

|

Antoine Lériger Andrée Mesturas |

Clément est de Gourville, arr. d’Angoulême, Angoumois (Charente) France |

Sieur de La Taillandière |

|

Pierre Lériget Louise Thuet |

Mariés en 1582 |

Sieur de La Faye |

Clément, dans un coup de cœur, avait décidé de se marier en cachette le jour même à la chapelle de la Sainte-Vierge, à Saint-Lambert. Ce qui lui valu d'être cassé bien à contre coeur par M. de Callières. Le roi défendait à un gradé d'épouser une fille sans dot, aussi belle fut-elle. Sa belle Marie née Marguerite, comme sa soeur aînée religieuse de la C.N.D., était fille d'un citoyen de l'endroit, Pierre Roy, un Poitevin, et de Catherine Ducharme, d'origine parisienne. Il retrouvera son rang dans la troupe, par la grâce du Roi, deux ans plus tard.

Le mariage de Clément ne fut pas improvisé. Il avait acquis du veuf Pierre Bourdeau une terre de 150 arpents sise «au lieu de la Tortue» dans la seigneurie de La Prairie de la Magdeleine. Et, le 14 février 1714, Clément obtenait du Père François Vaillant, «gérant les affaires» de la seigneurie des Jésuites, une concession de 60 arpents de terre près de René Dupuis à la Côte Saint-Joseph. Mais son acquisition la plus considérable fut celle de 250 arpents en superficie à la même côte, octroyée par les mêmes Jésuites, le 29 mars 1727. Clément est devenu Lieutenant du détachement de la Marine, titre reçu depuis le 7 mai 1720.

Le couple fondateur, en 42 ans de vie conjugale, eut 12 ou 13 enfants selon les sources consultées. L'Ancêtre entouré de ses enfants et petits-enfants, après avoir reçu les sacrements de la Sainte Église s'éteignit à l'âge exceptionnel pour l'époque de 80 ans. Il léguait à ses descendants un héritage de Foi, d'Honneur et de Bravoure.

Don de M. Lionel Fugère

Rumilly, Robert. Histoire de la Société St-Jean-Baptiste de Montréal, Des Patriotes au Fleurdelisé 1834/1948; Édilions de l'Aurore. Montréal. 1975. 564 p.

Provost René, Chartrand Maurice. Provigo, Le plus grand succès de l'entrepreneurship québécois. Éditions de l'homme. 1988. 439 p.

Landry Louis. Encyclopédie du Québec, Vol 1, un panorama de la vie québécoise. Éditions de l'homme. 1973. 548 p.

Landry Louis. Encyclopédie du Québec, Vol 2, un panorama de la vie québécoise. Volume I. Éditions de l'homme. 1973. 1010 p.

Don de M. Jules Sawyer

Un certain nombre de documents variés (articles de journaux, fiches documentaires, recherche sur Frelighsburg…)

Don de M. Jean-Melville Rousseau

Carte historique de l'île de Montréal.

La Brasserie Molson-O' Keefe conserve dans ses archives de précieux documents sur les origines de Montréal. Entre autres, deux cartes, dont l'une bilingue français-Mohawk, indique Kentake qui deviendra le futur La Prairie. Cette carte aurait été préparée à l'origine par Jean Talon en 1669.

M. Jean-Melville Rousseau de Montréal a eu accès à ces cartes dont il nous a envoyé copie. Il a "décrypté" les textes; travail de longue haleine et sans dictionnaire de référence pour le texte mohawk. Dans un numéro ultérieur de "Au jour le jour", tous nos membres auront accès à ces documents inédits.

Bonjour chers amis,

Notre conférence ce mois-ci portera sur les français au Québec et sera donnée par Monsieur Marcel Fournier, auteur de plusieurs volumes sur le mouvement migratoire après la Conquête.

Monsieur Fournier est né à Sherbrooke et réside maintenant à Longueuil. Historien autodidacte, Monsieur Fournier a donné une multitude de conférences depuis 1972 sur l'histoire du peuplement au Canada.

Il nous entretiendra sur le thème de son dernier livre "Les français au Québec" de 1765 à 1865. Son allocution sur un mouvement migratoire méconnu sera accompagné de diapositives.

Nous vous rappelons que l'entrée est gratuite et nous vous attendons en grand nombre.

La conférence aura lieu mercredi le 18 octobre à 20h00.

Lieu : Au vieux-Musée

Adresse : 249 rue Sainte Marie

Si d'autres renseignements étaient nécessaires, on peut téléphoner à la S.H.L.M au 659-1393.

On vous rappelle que durant cette soirée, lors de la conférence du mois, on tire le nom d'un membre à qui l'on dressera sa généalogie (ligne directe). C'est cette généalogie qui apparaît chaque mois à la dernière page du "Au jour le jour".

"Les belles heures de la Nativité" en collaboration avec "Héritage 95" offriront bientôt à tous les amoureux de la musique le groupe I Musici. Les profits serviront à la réfection de l'église de la Nativité. Celte activité est commanditée par "La Québécoise''.

Quand: Samedi le 4 novembre à 20h00

Lieu: Église La Nativité

Coût: 15$ adulte

8$ pour enfants de 12 ans et moins

Les billets seront en vente à l’entrée. Pour de plus amples informations, on s’adresse au 659-1133.

Dans la même veine, nous vous fournissons l'horaire des productions de l'Osmont, l'orchestre symphonique de la Montérégie.

- 19 octobre 1995 à 20 heures

Collège Édouard Montpetit (Longueuil)

Yegor Dyachokov, violoncelliste.

- 30 novembre 1995 à 20 heures

Co-cathédrale St-Antoine de Padoue (Longueuil)

Jean-Luc Gagnon trompettiste, Alain Duguay, baryton.

- 22 février 1996 à 20 heures

Collège Édouard Montpetit (Longueuil)

Marie-Josée Simard, percussion.

- 4 avril 1996 à 20 heures

Collège Édouard Montpetit (Longueuil)

Angèle Dubeau, violoniste.

- 25 avril 1996 à 19h30

Co-cathédrale St-Antoine de Padoue (Longueuil)

Agathe Martel soprano, Marc-André Gauthier violoniste, Odette Beaupré mezzo-soprano. Hugues Saint-Gelais ténor, Michel Desbiens baryton.

- 28 avril 1996 à 20 heures

Église de La Nativité de La Prairie

Agathe Martel soprano, Marc-André Gauthier violoniste, Odette Beaupré mezzo-soprano, Hugues Saint-Gelais ténor, Michel Desbiens baryton.

Le coût des billets réguliers est de 20$ ainsi que pour les personnes de 60 ans et plus, de 10$ pour les étudiants et de 5$ pour les enfants de 12 ans et moins.

Au jour le jour, septembre 1995

« Ernest DOIN naquit à Bourges (France), en 1809. Vers l’âge de trente ans, il émigra aux États-Unis. De 1847 à 1850, il exerça les professions d’avocat et de professeur à Saint-Jean-d’Iberville. En 1851, il ouvrit une école à La Prairie où il demeura pendant plusieurs années. Deux ans plus tard, il fonda dans cette localité un cercle littéraire et dramatique qu’il alimentait de ses nombreuses œuvres théâtrales. Il collabora à La Semaine religieuse de Montréal. Il mourut à Montréal, le 26 septembre 1891. »

Ernest Doin, homme de lettre, fut actif dans plusieurs domaines. Auteur de comédies, il présenta plusieurs de ses œuvres au local de la Société littéraire situé dans l’édifice où loge la Société historique de La Prairie.

Au XIXe siècle, l’église se montre très sévère envers les auteurs de la "Belle Province". Pour ne pas être atteint par les interdits ecclésiastiques, Ernest Doin doit se soumettre à cette dure discipline. Il produit de nombreuses pièces de théâtre qui sont inattaquables sous le rapport des mœurs et sans implications politiques ou sociales.

Parmi les comédies qu’il écrit et dont il assure la mise en scène, on peut mentionner :

Le désespoir de Jocrisse, 1871

Le trésor ou la Paresse corrigée, 1871

Comme nous parlons du Royal-Roussillon dans la généalogie de ce mois-ci, nous vous présentons les résultats d'une recherche qui avait été faite il y a quelques années sur les origines du nom Rousillon.

Mentionnons d'abord que Rousillon est relié au nom d'un régiment français qui s'est illustré pendant la guerre de Sept Ans (1756-63), le Royal Rousillon, et dont le 2e bataillon s'est battu ici en Nouvelle-France.

À cette époque, l'empire colonial était très étendu puisqu'il englobait les Grands Lacs et même la Louisiane au sud. Il ne comptait pourtant que 75 000 Français qui étaient constamment menacés par 1 300 000 Anglais dans la Nouvelle-Angleterre. Le bataillon dut se déplacer souvent et faire face à des conditions pénibles à cause du climat, des grandes distances et des difficultés de ravitaillement.

Les soldats du Royal Rousillon étaient surtout chargés de la défense du sud du Québec actuel. Ils ont donc sillonné notre région dans tous les sens. Leurs quartiers d'hiver furent installés à La Prairie pendant quelques années. Le Royal Rousillon s'est illustré à la plupart des batailles qui se sont déroulées entre 1756 et 1760. Il a également participé à la guerre de la Conquête et a déployé ses énergies jusqu'à la bataille des Plaines d'Abraham. L'histoire mentionne que c'est le régiment dont le pourcentage de soldats tués fut le plus faible.

Ce régiment connut une existence assez longue et même contemporaine puisqu'il ne fut dissous qu'après la défaite française de 1940.

Le nom de Rousillon perpétuera donc la mémoire de ces défenseurs de la patrie qui ont évolué sur notre sol, dans notre coin de pays.

Tiré du journal Communic-Action, mars 1982, extrait de la conférence du 16 décembre 1981 de Gaétan Bourdages

JACQUES MONCHAMP est marié à ÉLIETTE LÉTOURNEAU «cousine de Michel Létourneau, architecte». Il travaille depuis plusieurs années comme technicien en génie civil à la Ville de Brossard. Il débuta sa carrière avec la construction des autoroutes, plus particulièrement la 15. Par la suite il travailla à l'arpentage pour la firme Désourdy à la tour du Stade Olympique. Les gens de La Prairie l'ont connu comme coordonnateur à la rénovation du Vieux-La Prairie.

Depuis longtemps, il recherche les occasions pour découvrir tous les MONCHAMP, ce qui l'a amené à entrer en communication avec des MONCHAMP de San-José, Santa-Barbara Californie, Winnipeg, Phoenix Arizona, Manchester NH, l'Orégon et Vancouver.

Aujourd’hui en Amérique, il devrait y avoir entre 500 et 1 000 personnes portant le joli nom de Monchamp à leur naissance.

La maison dans laquelle est né Jacques Monchamp a été construite par son arrière grand-père dans le rang Saint-Pierre à Saint-Constant, Madame Berthe Monchamp, sa mère âgée de 95 ans y demeure toujours.

Le premier MONCHAMP qui débarque en Nouvelle-France au printemp en 1756 est DOMINIQUE MAUCHANT. Il a 18 ans, il est inscrit sous le nom de DOMINIQUE DURAND DIT MAUCHANT dans la compagnie Ducoin du nom de son capitaine M. Ducoin. Cette compagnie est l'une des 13 du ROYAL-ROUSSILLON venues défendre la Nouvelle-France. L'année 1757 est une année de reconstruction des forts. Il passe l'hiver dans la région de La Prairie. Le 30 janvier 1758 il marie Marie-Angélique fille de Pierre Poissant dit La Saline. A son mariage il signe DOMINIQUE MAUCHANT. Deux confrères signent comme témoins. Le 05 juillet 1758, c'est la bataille de Carillon. Il y combattra. Le 8 juillet 1759, c'est encore la bataille, celle des Plaines D'Abraham, mais cette fois-ci il n'en revint pas. Il laisse un descendant DOMINIQUE qui dans un premier mariage avec Marie Hébert aura cinq enfants, et d'un deuxième mariage avec Marie-Anne Bourassa en aura 14 autres. La descendance est assurée. Jacques Monchamp est un descendant de Marie-Anne Bourassa.

Les fondations de la Maison construite par le premier-né en terre américaine sont encore en place aujourd'hui. On peut toujours les apercevoir sur le chemin de la petite côte qui longe la rivière La Tortue à Saint-Constant et qui passe au bout de la Montée La Saline.

Le projet de classification des archives de la paroisse de La Nativité de la Sainte Vierge de La Prairie est une initiative du Père Jean-Guy Gagnon c.s.c. prêtre modérateur de cette paroisse, à la suite d'une recommandation de Paul Racine, historien de l'art. Grâce à l'appui financier des divers paliers de gouvernements (programme Défi, projet Article 25, projet Extra et la subvention du Ministère de la Culture dans le cadre du projet Archives privées des Archives Nationales de Québec), nous avons pris conscience du grand potentiel archivistique et historique que recèlent les documents conservés par la paroisse. Ainsi, nos plus anciens documents (registres de baptêmes, mariages, sépultures et cahiers de délibérations des marguilliers) remontent à la deuxième moitié du XVIIème siècle; sans oublier bon nombre d'actes notariés, de lettres et mandements et divers documents iconographiques couvrant plus de trois siècles d'histoire. Ce travail fut réalisé dans un but premier de regrouper à un même endroit toute la masse documentaire conservée et produite par cette paroisse et de faciliter la consultation tant par le personnel de la Fabrique que par le public en général. C'est pour cela que fut créé le présent catalogue afin de rendre plus accessible les richesses archivistiques de la paroisse de La Nativité. Ce travail fut rendu possible grâce à la collaboration du prêtre-modérateur, Père Jean-Guy Gagnon c.s.c., et des marguilliers ainsi que la participation de mesdames Sylvie Delorme et Rachel Naud-Tétrault et de monsieur Paul Racine. Nous vous souhaitons un agréable moment en compagnie de cet instrument de recherche qui vous révélera un trésor caché que sont les Archives paroissiales de La Nativité de La Prairie."

De Viateur Robert

Mérienne, Patrick, Petit Atlas historique du Monde, de 1944 à nos jours. Éditions Ouest-France, 1994, 48 p.

Du frère Jules Sawyer f.i.c.

La Société historique de Saint-Henri, Portrait d’une Ville, Saint-Henri, 1875-1905, 1987.

La rocaille, journal optimiste, Collège Jean-de-la-Mennais, La Prairie, 6 numéros, janvier à juin 1995.

Des archives des f.i.c. (frère Jean Laprotte)

Universal Classic Manuscripts

Cahiers de l’Académie Canadienne-Française, 8 volumes. De 1956 à 1972.

Les cahiers d’histoire de Deux-Montagnes, 28 numéros de 1978 à 1989.

Nouvelles chansons de chez-nous, Douze chansons d’Albert Larricu.

Un homme et son péché, voici l’histoire

De Gaétan Bourdages

Micro éditions de la bibliothèque, catalogue 1994, Bibliothèque nationale du Québec. 1994.

De Marcel Lamarche

Répertoire des mariages des familles Lamarche.

Du père Jules Romme

Le bureau de poste de La Prairie, par Ethnotech, Mai 1992.

De madame Thérèse Dubé

Lemelin Roger. Les Plouffes, Flammarion. Paris. 1982.

Bruchési Jean, Voyages miragés. Éditions Beauchemin, Montréal. 1957.

André Rufiange à son meilleur, Éditions Québécor. 1978.

Henderson, Christine. Cent ans déjà, Éditions de l'homme. Ottawa. 1968.

Lapointe. L'histoire bouleversante de Mgr Charbonneau. Éditions du jour. 1962.

Merle Jacques. La monture en bronze, Paris. 1979.

Lavallée, Madeleine. Marie-Victorin, un itinéraire exceptionnel. Éditions Héritage inc. Saint-Lambert. 1983.

Dion, Léon. Le Québec et le Canada : les voies de l'avenir. Éditions Québécor. 1980.

Nos prières et cantiques. Montréal 1940.

« Le dialogue entre Jocrisse, le cuisinier et Plumet, son maître, nous permet de saisir l’influence française dans le choix de mets et le langage quotidien de l’homme du peuple.»

PLUMET

Allons ! Bon !…Ah ! à propos, Jocrisse, as-tu bien cherché dans ta tête à nous trouver quelques morceaux choisis ? hein ! mon gaillard, toi qui connais les bons mets ?

JOCRISSE (riant)

Ah ! ma foi, not’maître, à votr’école on n’peut pas aimer les mauvais.

LAFLUTE (à part)

En a t’y ! En a-t’y dans sa tête !

PLUMET

Voyons, voyons, un petit aperçu de ce que tu vas me donner, sauf ce que je dois apporter en revenant.

JOCRISSE

Dame ! not’maître, j’ai tout r’passé dans ma mémoire les mets que j’sais d’voir goût : primà, premièrement, d’abord : Un salmis aux fines herbes, pomme d’amour pour entourage.

PLUMET

Bravo ! c’est excellent ce plat-là !

JOCRISSE

Seconda, pour le second plat : la persillade en vinaigrette, redoublement de tomates ou pommes d’amour avec addition de cornichons

PLUMET (il passe la langue sur ses lèvres à chaque mot)

De mieux en mieux, continue donc !

JOCRISSE

Troissio… Canards aux oignons, sauce parisienne à la russe et gélatine.

PLUMET

Excellent! excellent! Ensuite? ensuite?

JOCRISSE

"Quatritia" Un petit cochon d’lait farcé aux truffes.

PLUMET (vivement)

Un petit cochon de lait, Jocrisse, ah ! tu me mets dans le ravissement ! Un p’tit cochon d’lait Ah !… après ?

JOCRISSE

Après…après… Dame, not’maître, j’crois qu-c’est déjà pas mal raisonnable.

PLUMET

Oh ! Jocrisse ! Jocrisse ! toi dont les idées fourmillent… tu oublies mon mets favori !

JOCRISSE

Quoi ?… Quoi ?… ma foi, du diable si j’y suis.

PLUMET

Il est vrai qu’il y a diablement longtemps que je n’en ai mangé ! Eh bien, Jocrisse… ce met… c’est… des oreilles de cochons piquées, entrelardées de truffes et de fines herbes!… Hein ? ……

En 1863, Ernest Doin vit des difficultés financières. Il arrive avec peine à faire vivre sa famille de douze personnes. Dans une lettre adressée à la Société littéraire, il demande qu'on lui prête la salle pour deux soirées. En retour il remettra les profits d'un soir à la Société.

Au théâtre de La Prairie, les groupes de comédiens se succèdent fin XIXe et au XXe siècle. La comédie Le dîner interrompu est présentée dans les années 20 et sur une plaquette de la pièce les noms de trois comédiens sont accolés aux personnages: J. Arsenault, Nérée Laplante, D. Bisaillon.

Une photographie datée de 1919, regroupe la troupe du Cercle l’Aiglon.

4e debout, Joseph (Jos) Bisaillon, Ovila Rivet, Édouard Lavoie, Eustache Robidoux, Cornélius Fournier. (Identification par Paul Favreau, avril 1976.)

Références :

1. Fonds E. Choquet

– lettre manuscrite d'Ernest Doin 1863, dossier 4.19

– photographie du Cercle l'aiglon 1919

2. Marcel Moussette

– Don d'une plaquette "Le Dîner interrompu", 45 pages, édition de 1871

– commentaires manuscrits sur les pièces d'Ernest Doin et certains comédiens de La Prairie – 1983

3. Jules Romme

– Ordre des Prémontrés – Recherches et textes explicatifs du climat social au Québec du XIXe siècle et présentation de comédies d'Ernest Doin (Reine Bélanger) 1995

Recherche: Claudette Houde.

|

Dominic et Francis |

||

|

Jacques Monchamp Eliette Létourneau |

Saint-Constant, cté de La Prairie 20 août 1966 |

Henri Létourneau Geneviève Perras |

|

Joseph Monchamp Berthe Robert |

Saint-Rémi, cté de Napierville 31 octobre 1935 |

Ulric Robert Eugénie Demontigny |

|

Zéphir Monchamp Rose Monette |

Saint-Michel, cté de Napierville 19 août 1890 |

Dominique Monette Marguerite Rémillard |

|

Vital Monchamp Célanise Lanctôt |

Saint-Constant, cté de La Prairie 11 mai 1857 |

Joseph Lanctôt Euphrosine Hall |

|

Constant Monchamp Marguerite Primeau |

Saint-Constant, cté de La Prairie 24 novembre 1823 |

François Primeau Marguerite Dupuis |

|

Dominique Monchamp Marie-Anne Bourassa |

La Nativité de La Prairie 23 octobre 1797 |

Pierre Bourassa Marie-Anne Poupart |

|

Dominique Durand dit Mauchant Angélique Poissant dit La Saline |

Saint-Philippe, cté de La Prairie 30 janvier 1758 |

Pierre Pouissant dit La Saline Angélique Giroux |

|

Nicolas Mauchant Françoise Dupuis |

Mirecourt (Lorraine) France |

Pour notre conférence d'ouverture, nous accueillerons Monsieur Paul Racine qui nous entretiendra sur les archives de la paroisse de La Nativité de la Sainte Vierge de La Prairie, travail qui a été complété en août 1994.

Comme toujours nos conférences se tiennent le troisième mercredi du mois dans les locaux de la Société historique et l'entrée est gratuite.

C'est donc un rendez-vous le 20 septembre 1995 à 20 heures.

Comme introduction à cette conférence, vous trouverez dans les lignes qui suivent l'avant-propos du Catalogue des archives de la paroisse de La Nativité de la Sainte Vierge de La Prairie.

Après un été exceptionnellement beau et chaud qui passera paraît-il à l'histoire, votre journal vous revient pour vous renseigner sur les activités à venir de la S.H.L.M., celles en cours ou tout simplement pour vous faire connaître certains événements du passé qui font partie de notre histoire locale.

Durant la semaine du 25 septembre, vous pourrez regarder au canal 9, câble Vidéotron, l'émission "de ville en ville" consacrée à la vie municipale. Cette émission sera consacrée à la Ville de La Prairie et sera diffusée à quatre reprises en soirée.

À madame Raymonde Gagnon et à messieurs Réal Cuillierrier, Réal Legault, Jean-Charles Charuest et Pierre Gagnon qui ont dû faire un séjour à l'hôpital, nous offrons nos meilleurs voeux de prompt rétablissement et de bonne santé.

À La Prairie, le 23 juillet 1995 à l’âge de 67 ans est décédé Yves Moquin. Il laisse dans le deuil son épouse Jacqueline Audette, ses soeurs Jeanne d’Arc (feu Roland Juteau), Françoise, et ses frères Jean-Paul (Rita Mc Clure), Germain (Marcelle Gagnon), Toussaint (Fernande Lafond) et plusieurs parents et amis.

À Candiac, le 9 août 1995, à l’âge de 45 ans, est décédée à la suite d’une longue maladie Suzanne Barbeau, épouse de Claude Fortin. Outre son époux, elle laisse dans le deuil, sa fille Catherine, ses parents Mathilde et René Barbeau, sa soeur Isabelle, ses frères Richard et Claude ainsi que plusieurs parents et amis.

À ces familles éprouvées, la Société historique offre ses plus sincères condoléances.

Nous voulons remercier madame Yolande Cuillierrier qui nous découpe de petits documents que madame Claudette Houde apporte à la Société historique pour la généalogie. Nous voulons aussi souligner le travail exceptionnel qui a été réalisé par nos trois étudiants de cet été.

Au jour le jour, juin 1995

|

Florette Raymond |

||

|

Camille Raymond Marie-Doria Caron |

Sainte-Monique, comté de Nicolet 21 novembre 1916 |

Zéphirin Caron Marie-Hélène Lauzière |

|

Louis Raymond Marie Provencher |

Nicolet 08 janvier 1878 |

Abraham Provencher Julie Bellerose |

|

Antoine Ratier dit Raymond Angèle Richard |

Nicolet 30 mai 1831 |

Armand Richard Josephte Vilat dit Beausoleil |

|

Jean-Baptiste Ratier dit Raymond Marie-Antoinette Dumas |

Nicolet 13 février 1787 |

Jean-Baptiste Dumas Marie-Ursule Chauvette |

|

Antoine Ratier dit Raymond Marie-Josephte Cotteret |

Nicolet 07 janvier 1749 |

Pierre Cotteret Marie-Louise Therrien |

|

Raymond Ratier Marguerite Ondoyer |

Trois-Rivières 04 octobre 1722 |

Martin-Antoine Ondoyer Marie Esnard |

|

François Ratier Bertrande Mercadier |

de Saint-Pierre-la-Feuille diocèse de Cahor, Queroy (Lot) France |

Donnés par Denise Falcon-Gatien

Lefebvre, Jean-Jacques, Ancêtres et contemporains (1670-1970), Éditeur Guérin. 1979.

Pénard, J. M. o.m.i., Mgr Charlebois, (Notes et Souvenirs), Éditions Beauchemin, 1937.

Audet, Francis-J., Les Députés de Montréal (ville et comtés) 1792-1867, Les Éditions des Dix, Montréal 1943.

De notre patrimoine : églises et croix d'églises du diocèse de Rimouski, 8e session Ross, Université du Québec à Rimouski, 1978.

Bonjour chers amis,

En cette fin d'année, vous êtes convoqués à l'assemblée générale annuelle qui se tiendra dans les locaux de la S.H.L.M. le 14 juin 1995 à 20 heures. Vous trouverez dans les pages qui suivent l'avis de convocation officiel ainsi que l'ordre du jour.

Cette année encore, nous aurons trois étudiants à l'emploi de la S.H.L.M. de la mi-juin à la mi-août Ces jeunes agiront comme guides touristiques de l'arrondissement historique et de l'église. Ils feront également visiter l'exposition sur la Voie maritime du Saint-Laurent présentée au local de la S.H.L.M.. De plus, dans leurs moments libres, ils effectueront des tâches qui leur seront assignées.

Soulignons qu'à chaque été, nous recevons entre 3 000 et 3 500 visiteurs. L'aide de ces jeunes est donc indispensable.

Le programme Placement – été-1995 relève du gouvernement fédéral. Chaque étudiant est payé au salaire minimum, 40 heures par semaine, pour une période de 10 semaines. Le Musée sera ouvert les lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 9 heures à 17 heures et le dimanche de 12 heures à 17 heures. Il y aura relâche le samedi.

La paroisse La Nativité de la Sainte-Vierge vous annonce le début d’une série d’activités qui se tiendront du 29 avril au 26 novembre 1995. Ce projet vise à recueillir des fonds qui serviront à divers travaux d’amélioration de notre église. Voici les travaux prévus par ordre de priorité :

- Recouvrement du plancher du chœur

- Isolation de l’entrée de la sacristie et installation d’une salle d’eau

- Travaux de maçonnerie et clocher

Surveillez les activités à venir dans le journal "Le reflet" et merci à l’avance du fond du "choeur".

M. Viateur Robert a dû faire un séjour à l'hôpital pour des troubles cardiaques et pulmonaires. M. Robert n'oubliez pas de prendre vos médicaments, c'est très important!

M. Ange-Albert Fontaine a dû se rendre à l'hôpital pour une opération à un coude. M. Fontaine vous avez la chance d'avoir une infirmière à la maison, Patricia.

À vous trois, les membres de la Société historique vous souhaitent des Meilleurs Voeux de prompt rétablissement et de bonne santé.