Au jour le jour, janvier 1997

Grâce à madame Thérèse Bonneterre, parente du capitaine Racine, qui était un chasseur de baleines au siècle dernier, la société a acquis une copie du livre de bord du baleinier Eva, commençant en juin 1887 jusqu'au 18 septembre de la même année.

Capitaine de bateau à l'emploi d'une compagnie américaine au Massachusetts, il conduisait un navire baleinier dans les eaux de l'île de Baffin. A Pond lnlet, il fait la connaissance d’une jeune esquimaude dont le mari s'est récemment noyé, laissant une petite fille à son épouse. De cette femme autochtone, le capitaine Racine a un fils, né à Pond Inlet, le 17 février 1872. Plus tard, à la fin 1878, le capitaine ramène son fils pour le faire baptiser à La Prairie, le 22 janvier 1879, sous les prénoms de Paul, Jean-Baptiste, François. Son père le confie alors à sa famille avec instruction de l’élever selon les habitudes des Canadiens de l’époque et de le faire instruire.

Le livre de bord raconte jour par jour ce qui se passe à bord du bateau, partant de New Bedford au Massachusetts, passant au large de l’île de Sable, puis dans le golfe, contournant Terre-Neuve et remontant jusqu'au Groenland pour se rendre près des côtes de l'Islande.

Nous suivons les péripéties de la recherche de la bonne baleine c'est-à-dire celle qui donne le plus d’huile. Au début, le capitaine Racine ne rencontre que des requins Popasas puis des baleines «Fineback» (rorqual commun) en quantité, puis des baleines à bec communes (Bottlenose), aussi des baleines bleues (Sulphur Bottom) mais la baleine franche noire lui échappe. Puis enfin, il la trouve et réussit après multiples péripéties, même mort d'homme, un nommé John Owens de la 57e rue à New York qui mourut à la suite d'une chute et fut inhumé en mer le jour même.

Ayant réussi à prendre la baleine, il commence à la faire bouillir pour recueillir environ 64 barils d’huile ainsi que 800 livres d’os.

Sur le chemin du retour, il s'arrête au Kichestan, au port de Black Lead en terre de Baffin où il termine le travail de bouillage et le chargement du bateau. Les marins et le capitaine en profitent pour se faire des petites soirées de danse à bord des autres bateaux amarrés.

Les fondateurs de la Société historique qui se réunissent fréquemment au restaurant « Le Vieux Fort » sont chaleureusement accueillis par Gisèle et Yves Duclos, les propriétaires. Afin de s'assurer d'une crédibilité lors des démarches entreprises pour «sauver» le Vieux-La Prairie, ces pionniers demandent au notaire Maître François Lamarre de rédiger avec eux une constitution et de faire les démarches pour asseoir la Société sur une solide base juridique. Dès le 18 septembre 1972, le Ministère des Institutions financières accorde à la Société les lettres patentes qui donnent à l'Association une existence légale sous l'autorité de la troisième loi des compagnies.

Sept membres signent la requête et depuis, la SHLM est devenue une Société à but non lucratif. Les nombreuses subventions reçues au long des années de la part des gouvernements fédéral, provincial et municipal nous sont accordées en s'appuyant sur cette existence légale.

Les réunions du groupe se tiennent à l'étage du restaurant Le Vieux Fort pendant quelques années et tous les documents historiques que les membres vont chercher aux Archives publiques du Canada et du Québec sont soigneusement conservés chez les FIC, maison provinciale de La Prairie. Après la restauration du local de la SHLM, rue Ste-Marie, celle-ci pourra rapatrier ses documents et les conserver en lieu sûr.

Voilà donc qu'une société historique existe légalement et que, de plus, ses membres s'activent à recueillir des documents d'archives qui seront la preuve que le Vieux La-Prairie a un passé digne d'être conservé puisque son histoire est très riche et que l'aménagement du village représente un quartier au patrimoine bâti diversifié qu'il faut sauvegarder.

Au cours de la même période, un intervenant majeur vient s'ajouter au dossier. Michel Létourneau, étudiant en architecture, travaillant en équipe sous la direction de Lazlo Déméter, professeur à la Faculté d'architecture de l'Université de Montréal, présente l'historique de La Prairie avec le support d’un diaporama. Le patrimoine bâti du Vieux-La Prairie y est particulièrement mis en valeur. Ce travail servira de base pour appuyer la demande de déclaration du quartier en ARRONDISSEMENT HISTORIQUE, en 1975. Michel Létourneau, aujourd'hui architecte, continue d'apporter à la SHLM sa précieuse collaboration.

Tout le long du voyage, le capitaine se préoccupe de son fils Paul, 15 ans, qui est à bord du bateau. Il s’initie au métier de marin.

Mardi, le 19 juillet 1887

« Rafales violentes du nord-ouest, forte mer tournante et plongeante ce qui nous donne le mal du pays mais dès le premier beau jour, tout est oublié. Aujourd'hui, Paul a réparé son fond de culotte et je pense que ça va être durable car il a employé tout un rouleau de fil. »

Il lui apprend aussi à lire et à écrire mais il n'est pas très fort en calcul.

Vendredi, le 5 août 1887

« Paul vit dans son élément quand il s'agit de repérer les baleines. Il monte et descend dans les cordages, de I 'aube au soleil couchant. Il a un regard perçant. Il se fait une gloire de les voir le premier. »

Au sujet de la chasse elle-même, parfois il se décourage et dit que c’est comme chercher une aiguille dans un tas de foin.

«C'est bien dur après avoir cherché depuis vingt jours au moment où nous les trouvons de ne pouvoir rien faire à cause des rafales de mer. Penser que je vois juste devant moi quarante à cinquante mille dollars dans la mer et ne pouvoir rien faire. J’espère que nous aurons plus de chance demain.»

La description de la chasse est palpitante.

Tout le long de ce récit, il montre une grande sollicitude à l’égard de son fils, de même qu'envers ses marins qu'il prend en pitié. C'est un récit plein de nostalgie pour la terre abandonnée. A la fin du récit, il demande que son livre de bord soit envoyé à sa soeur Emma. Il recommande à sa soeur de prendre soin de sa mère.

« Si quelque chose arrivait à maman, ce que je n'espère pas, je voudrais que tu prennes en charge la maison et faire du mieux selon ton jugement et je serai satisfait.»

Plus tard, Jean-Baptiste Racine fut mis à la retraite par la compagnie américaine pour laquelle il pilotait des baleiniers. Il mourut assez âgé. Étant un jour à la chasse, son fusil explose, lui arrachant une partie de la main droite. La gangrène se mit dans la blessure et il mourut avant l'arrivée des baleiniers écossais ou américains qui eussent pu le sauver car ils étaient presque toujours accompagnés d'un médecin.

La veuve de Jean-Baptiste vint alors demeurer chez son fils Paul.

La Société historique a la copie du manuscrit du livre de bord de 1887. Ce récit est en anglais et parfois difficile à déchiffrer. Nous en avons fait une traduction qui peut être consultée ainsi que la copie anglaise.

Tout aussi important est le rôle joué par le conseil municipal de l'époque sous la direction du maire Jean-Marie Lamoureux. Les élus municipaux manifestent un grand intérêt pour le projet.

Dans un quartier qui a mal vieilli, ils entrevoient une vie nouvelle et un apport important pour toute la municipalité. Leur enthousiasme et leur précieuse collaboration stimulent les membres de la SHLM et s'avèrent un encouragement de taille.

Pour sensibiliser les résidents du secteur à la valeur patrimoniale du "Vieux", la SHLM organise en 1972 et 1973 les fêtes de la St-Jean. Ces fêtes attirent plusieurs milliers de visiteurs et participants. La population du quartier participe activement en décorant les maisons, plantant des fleurs, etc. La ville collabore généreusement sous la direction de monsieur Guy Dupré, alors directeur général.

L'arrondissement historique de La Prairie devient réalité en 1975. La déclaration officielle reconnaît la valeur patrimoniale des édifices dans le secteur. Il devient donc très important de préserver les édifices existants et de s'assurer que les interventions architecturales des extérieurs ainsi que les usages permis respectent la nouvelle vocation du quartier. Par les règlements de zonage, la ville peut jouer un rôle essentiel. Faire revivre un secteur qui a un grand besoin de rénovation signifie quelquefois des négociations ardues avec certains propriétaires. Les résidents qui ont investi beaucoup de temps et d'argent pour faire revivre un bâtiment expriment leurs craintes devant certains projets de commerce qui se présentent comme une menace à la qualité de vie qu'offre un quartier majoritairement résidentiel.

À ce jour, le dernier élément pour solutionner ce dilemme se trouve dans l'adoption par le Conseil municipal du règlement PIA (Plan d'Intégration Architecturale). Le quartier s'embellit plus particulièrement entre les années 1976- 1980 lorsque, par un PAQ (Projet d'Amélioration de Quartier), les gouvernements fédéral, provincial et municipal et les propriétaires participent financièrement à la réfection des infrastructures et au dégagement de bâtiments vétustes qui font place à des parcs et autres utilités publiques. Le local du 249 Ste-Marie, où loge la SHLM depuis 1974, est rénové et on y fera des aménagements de qualité.

Les membres-bénévoles de la SHLM utilisent le local pour leurs nombreuses activités. Une précieuse collaboration s'organise pour la recherche et la classification de documents d'ARCHIVES. Les documents écrits sur l'histoire de La Prairie, éléments essentiels pour la connaissance de notre passé, s'accumulent.

Aux Archives nationales du Québec à Montréal, on conserve les archives de l'abbé E. Choquet, historien de La Prairie. Pendant deux années, à raison d'une journée par semaine, trois membres de la SHLM se rendent à Montréal pour classer ces documents dont 20,000 sont photocopiés pour devenir propriété de la SHLM et un index est publié. C'est le début d'une longue aventure qui fera qu'en 1996, nos Fonds d'Archives, qui ont pris de l'ampleur de par leur nombre et qualité, sont devenus des instruments de connaissance d'une grande importance pour tous les chercheurs qui viennent les consulter.

À suivre …..

Faire avancer l'étude de l'histoire locale et régionale par des recherches, des publications, des conférences, des musées;

S'intéresser aux monuments historiques, les sauver de la destruction, les conserver à l'admiration des compatriotes et des visiteurs;

Faire l’étude du sol el du sous-sol, l’étude des vieilles familles et faire des recherches généalogiques:

Imprimer, éditer, distribuer toutes publications pour les fins ci-dessus et établir une bibliothèque de publications se rapportant à l'histoire locale et régionale.

Lettres patentes – 18 septembre 1972

LE MINISTRE DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES, COMPAGNIES ET COOPÉRATIVES DU QUÉBEC, sous l’autorité de la troisième partie de la Loi des compagnies et à la requête de Réal Legault, jointeur, S.-Yves Duclos, restaurateur, Ernest Rochette, historien, Denise Landry, graphiste, épouse de Michel Aubin, Claudette Houde, professeur, célibataire, Réal Cuillierrier, magasinier, tous de La Prairie,

leur accorde les présentes lettres patentes constituant la corporation

LA SOCIÉTÉ HISTORIQUE DE LA PRAIRIE DE LA MAGDELEINE

avec siège social à La Prairie, dans le district de Montréal.

Sont administrateurs provisoires de la corporation :

Tous les requérants

|

Jean Joly Claudette Locas |

Saint-Alphonse-d’Youville de Montréal 20 août 1966 |

Léo Locas Cécile Morency |

|

Éliodore Joly Claire Beauchesne |

Saint-Jean-Baptiste de Montréal 09 juin 1923 |

Charles Beauchesne Alexina Paré |

|

Wilfrid Joly Alphonsine Gauthier |

Saint-Augustin 15 mai 1899 |

Jean-Baptiste Gauthier Adélia Verdon |

|

François Joly Rose-Délima Labelle |

Sainte-Scholastique 07 novembre 1865 |

Pierre Labelle Victoire Pineau |

|

Paul Joly Marie-Adélaïde Ouellet |

Sainte-Scholastique 09 janvier 1832 |

Alexis Ouellet Suzanne Desnoyers |

|

Louis Joly Marie Desjardins |

Saint-Eustache 09 mai 1791 |

Jean Desjardins Josephte Vermette |

|

Jean-Baptiste Joly Angélique Valière |

Sainte-Rose 21 novembre 1768 |

Louis Vallière Angélique Morin |

|

Jean-Baptiste Joly Véronique Paris |

Terrebonne 06 juin 1735 |

François-Gilles Paris Catherine Mezeray |

|

Jacques dit Jean-Baptiste Joly Marie-Madeleine Poupeau |

Notre-Dame de Montréal 19 mars 1711 |

Vincent Poupeau Marie-Madeleine Barsa |

|

Nicolas Joly Françoise Hunault |

Notre-Dame de Montréal 09 décembre 1681 |

Toussaint Hunault Marie Lorgueil |

|

Jean Joly Marguerite Duquesne |

Nicolas est de Bosc-Guérard-Saint-Adrien, arrondissement et archevêché de Rouen, Normandie (Seine-Maritime) France |

Françoise, qui a eu 4 enfants avec Nicolas, se remarie en 1691 à Jean Charpentier, avec qui elle aura 11 autres enfants |

Nicolas (I), fils de Jean et de Marguerite Duquesne de Bosc-Guérard-Saint-Adrien en Normandie, épouse Françoise Hunault, fille de Toussaint et de Marie Lorgueil, (tous deux de la recrue de 1653), le 9 décembre 1981, à Montréal. Françoise est canadienne; elle est baptisée à Montréal le 5 décembre 1667.

Nicolas est engagé chez Julien Bloys à Montréal en 1671. Depuis 1674, il cultive une terre située non loin du ruisseau Desroches, à Rivière-des-Prairies. Son fils, Pierre, a été le premier enfant baptisé figurant au registre de cette paroisse. Nicolas, lors du recensement de 1681, est âgé de 33 ans et possède un fusil et 11 arpents de terre en valeur.

Il a été tué par les Iroquois le 2 juillet 1690, lors de la bataille de la coulée Grou. À son décès, Nicolas laisse quatre enfants dont trois se marient par la suite : Marie- Françoise en 1699 avec Jacques Vaudry à Pointe-aux-Trembles, Jacques dit Jean-Baptiste (II) en 1711 avec Marie-Madeleine Poupart à Montréal et Nicolas en 1723 avec Marie Beaudet à Laprairie. Marguerite Duquesne, sa veuve, se remarie en 1691 à Jean Charpentier

Nicolas (II), fils de Nicolas (I), est baptisé à Pointe-aux-Trembles en 1686; on le retrouve à Laprairie vers 1723, marié à Marie Beaudet (ou Saint-Jean selon René Jetté). Nicolas reçoit en 1730 une commission d'huissier royal dans l'étendue des seigneuries de Laprairie de la Magdeleine et de Châteauguay. Nicolas est mort en 1774 à Saint-Philippe.

Louis Lavallée, dans son livre "La Prairie en Nouvelle-France, 1647-1760", le décrit comme l'un des plus remarquables cabaretiers de Laprairie et qualifie son auberge de l'un des hauts lieux de la sociabilité villageoise, sous le Régime français.

Jean Joly (X) est né à Montréal en 1943, marié à Claudette Locas, ils ont deux enfants : Claire et Yves. Jean est membre de la S.G.C.F. et de la S.H.L.M. Jean et sa famille demeurent dans la région depuis 1971 et il est à l'emploi de la commission scolaire du Goéland depuis 1968. Il a occupé un poste d'enseignant, puis de coordonnateur aux Services éducatifs depuis 1972, en 1996 M. Joly a été nommé Secrétaire général.

Au jour le jour, décembre 1996

La famille Senécal

Jean Senécal, né le 20 septembre 1646 à Saint-Martin de Paluel en Normandie (Seine-Maritime), décédé à Montréal le 11 Février 1723, se marie à Catherine De Seine le 15 octobre 1672 à Montréal. Jean est domestique engagé de Charles d'Ailleboust à Montréal en 1666.

Dans les archives de notre société, dans le fond Élisée Choquet, nous constatons sur plusieurs générations l'implication marquée pour la vie paroissiale. Pierre (1731) marguillier, François (1788) marguiller, François (1818) marguillier en charge, Julien (1864) marguillier en charge et commissaire d'école. Nous avons aussi retracé un important personnage de la famille. L'Honorable Louis Adélard Senécal, né en 1829, décédé en 1887, fils de cultivateur, sans fortune et sans instruction, a su s'élever aux rôles les plus éminents dans les affaires comme dans la vie politique. En 1853, Louis Adélard achète le vaisseau Georges Fréderic pour faire le service entre Montréal et Sorel. Un peu plus tard, il en fait construire deux autres, le Yamaska et le Cygne. Il fait le commerce de bois et de grains avec les États-Unis À ce moment, il possédait onze bateaux à vapeur et quatre-vingt-neuf barges. Il a aussi possédé des scieries et des moulins à farine. Il a construit huit chemins de fer, et a été sommé surintendant général du Québec. Dans le but de créer de l'emploi pour ses concitoyens, il a perdu 400 000 $ dans une malheureuse transaction dans l'achat de limites de bois et des Moulins des Hall. Nommé principal directeur des élections générales du Québec, il a été appelé au Sénat par l'Honorable Joseph-Adolphe Chapleau. En 1882, le gouvernement français le décore de la croix de commandeur de la légion d'honneur. Louis-Adélard s'est fait élire député libéral dans Yamaska puis député conservateur dans Drummond / Arthabaska. Il quitte le gouvernement conservateur d'Ottawa sur la question Riel.

La maison Senécal, construite en 1799 par François (1788), existe toujours. Vous pouvez la voir sur le boulevard des Prairies à Brossard. Elle fut habitée pendant 173 ans de père en fils (six générations). Yves a vu le jour dans cette maison. Expropriée en 1972 pour le prolongement de l'autoroute 30, elle a été classée monument historique en 1975 et complètement rénovée en 1986.

Yves Senécal se marie le 10 juin 1961 à Suzanne Denault à La Prairie, ils ont trois enfants : Pierre, Sylvie, Julie et quatre petits-enfants : Cyndy, Martin, Maxime et Samuel. Yves a œuvré dans le domaine de la fonderie et a occupé plusieurs postes de direction. Aujourd'hui, Yves travaille avec son fils Pierre qui est propriétaire d'une firme d'équipement de manutention. Comme loisirs, Yves fait du bénevolat et, bien entendu, de la généalogie.

René Jolicoeur

Senécal

|

Pierre Senécal Monique Achim |

La Nativité de La Prairie 9 juillet 1961 |

Edgar Achim Nicole Lévesque |

|

Yves Senécal Suzanne Denault |

La Nativité de La Prairie 10 juin 1961 |

Wilfrid Denault Noella Crevier |

|

Arthur Senécal Alice Sainte-Marie |

Saint-Rémi de Napierreville 28 septembre 1938 |

Adélard Sainte-Marie Léona Meunier |

|

Jules Senécal Eudoxie Brosseau |

La Nativité de La Prairie 30 janvier 1900 |

Jérimie-Vital Brosseau Martine Senécal |

|

Julien Senécal Christine Surprenant |

Saint-Hubert 11 octobre 1864 |

Jean-Baptiste Surprenant Anastasie Racine |

|

François Senécal Marie-Louise Lefebvre |

La Nativité de La Prairie 5 octobre 1818 |

Toussaint Lefebvre Marie-Louise Lefebvre |

|

François Senécal Marie-Louise Sainte-Marie |

La Nativité de La Prairie 11 juillet 1788 |

Louis Sainte-Marie Marie Marcil |

|

François Senécal Josette Normandin |

La Nativité de La Prairie 1er février 1762 |

Joseph Normandin Marie-Anne Plamondon |

|

Pierre Senécal Suzanne Bourdeau |

La Nativité de La Prairie 10 juin 1731 |

Pierre Bourdeau ou Bordeau Marguerite Lefebvre |

|

Pierre Senécal Marguerite Pinsonneau dit Lafleur |

Notre-Dame de Montréal 4 novembre |

François Pinsonneau dit Lafleur Anne Le Ber |

|

Jean Senécal Catherine Desenne ou Deseine |

Notre-Dame de Montréal 15 octobre 1692 |

Pierre Desenne ou Deseine Marguerite Léger |

|

Martin Senécal Jeanne Lappert |

Le père de Jean est maître cordonnier de Saint-Martin de Paluel, arrondissement de Dieppe, archevêché de Rouen, Normandie (Seine-Maritime), France. |

Le père de Catherine est potier d’étain de Notre-Dame-du-Chemin, ville, arrondissement et évêché d’Orléans (Loiret), France. |

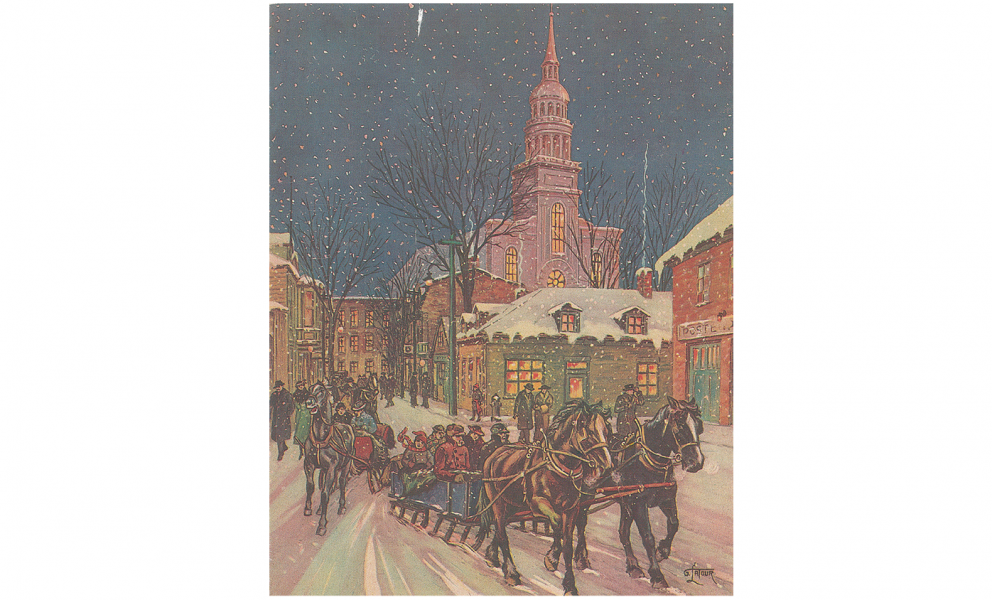

Noël 1933, La Presse

L’église de la Nativité et son clocher forment l'arrière-scène de ce croquis d'hiver, sous la neige. Le cheval et la voiture constituaient encore le principal moyen de transport, particulièrement pour les cultivateurs. L'illustration de la rue Ste-Marie permet de visualiser les nombreux édifices qui la bordent, ce que les photographies d'époque confirment. Ils ont depuis été rasés par les flammes. Au tout premier plan, à droite, se trouve une portion du local actuel de la SHLM ainsi que de la Société littéraire. L'auteur du conte de Noël, daté de 1930, était un familier du secteur. Ses parents, anciens fermiers, demeuraient à l'époque tout près, rue St-Jacques.

E. Desrosiers fréquentait le docteur T. A. Brisson et l'abbé É. Choquet, tous deux passionnés de l'histoire de La Prairie et de la région. Ceux-ci étaient membres actifs de la Société littéraire.

Conte de Noël par Emmanuel Desrosiers

L’oncle Pierre et le petit Roger étaient les deux meilleurs amis du monde. L’oncle pouvait avoir trente ans et le neveu n'en avait que huit. Le bambin ne connaissait presque pas la campagne. Il y avait bien « ma tante Mène » qui l'avait emmené passer quelques jours à Carillon, mais il n’avait pas eu le temps de visiter la forêt, de surprendre les nids, de s’écorcher les pieds aux roches de la grève.

L'oncle avait toujours vécu en plein terroir à quelques milles de la métropole. Maintenant ses occupations le retenaient constamment en ville et c'était bien à regret qu'il se voyait privé des magnifiques couchers de soleil de la baie de Laprairie où il habitait autrefois.

L’automne était déjà venu. Les feuilles jaunissaient et la tourmente les secouait pour les faire tomber; à côté des trottoirs, elles s’amoncelaient et les enfants les piétinaient sans relâche. Les cimes dénudées laissaient apercevoir le bleu infini du firmament que traversait quelquefois un pauvre nuage blanc. L'oncle Pierre aurait voulu la forêt, un dos de pierres à travers les fougères sanglantes, et le matin, un peu de glace qu'on brise avec le pied au bord d'un ruisseau. La rue large où l'automne des villes se mourait ne lui suffisait pas; il aurait voulu toutes les feuilles des bois pour y faire reposer le grand corps imaginaire de l'automne mourant.

Le petit Roger ne sortait guère. Aussitôt revenu de l’école, il collait son front à la fenêtre et regardait la chute des feuilles. Dans l’automne triste et froid, il ébaucha un grand rêve secret. Personne d'autre que l’oncle Pierre ne devait le connaître.

Les jours passaient et novembre couvrit de neige les toits, les trottoirs, les rues. Or, un soir que la rafale secouait les branches des rares arbres de la rue, Roger vint en coup de vent dire à sa maman : « Dis, maman, je vais à la messe de minuit, cette année, ce sera ma première messe de minuit? » La mère serra l'enfant dans ses bras : « Tu iras, mais il y a encore beaucoup de temps pour cela, il reste près d'un mois. »

« Je sais, dit le petit, mais vois-tu, j'irai à la campagne avec l'oncle Pierre, nous assisterons tous les deux à la messe de minuit dans sa paroisse natale, à Laprairie. »

La maman consentit. Roger était délicat et l'air de la campagne même en décembre, lui ferait du bien. C'était la veille de Noël. Le soir du 24 décembre était arrivé. De lourds nuages gris qui s’amoncelaient depuis le matin, s'étaient enfin laissé déchirer par la bise et la neige tombait par gros flocons tournoyants; elle se collait aux paupières et fondait sur les fourrures et le drap des paletots. L’oncle et Roger avaient pris le train à la gare Bonaventure, après une heure de trajet, ils seraient à Laprairie et un peu plus tard, le petit assisterait à sa première messe de minuit.

Dans le train, il faisait froid, on était encore à l’époque des lampes à pétrole et de ces grosses fournaises en forme d’œuf qui réchauffaient faiblement les convois de chemin de fer. L'enfant, pourtant chaudement habillé, se pressait sur l'oncle Pierre. De temps à autre il levait les yeux et celui-là lisait au fond de ses prunelles tout un monde de questions : il voyait l'ovale du beau visage, un peu pâle ce soir-là, changer avec les ans; il savait que demain la grande question muette que posaient les yeux du bambin, aurait sa réponse. L'enfant ferait place à l'homme, et quel serait cet homme?

Au dehors, les papillons de neige suivaient le train qui filait à travers la campagne; un vent léger doucement les éparpillait, et quand il était passé, les flocons blancs se rassemblaient et montaient à l'assaut des fenêtres du wagon. Là-bas des lueurs dansaient, étendu sur la plaine, c'était Laprairie.

L'oncle Pierre et Roger avaient pris place au jubé de l’épître dans le vieux banc de famille. De là, on voyait tout l’intérieur richement décoré cette nuit-là. Au-dessus du maître-autel de bronze, les Sœurs avaient installé un grand manteau royal de pourpre et d'hermine; partout des fleurs étalaient leurs couleurs vives et des banderoles blanches et jaunes se perdaient sous les voûtes. À l'autel de saint François-Xavier on avait dressé la crèche qui se cachait sous les sapins et qu'un rocher de toile grise semblait écraser. Tout à coup l'orgue s'émeut, et le « Minuit, chrétiens » d'Adam résonne, la messe commence. Puis l'oncle prend la main de Roger et tous deux descendent vers la table sainte qui se dresse là-bas dans le chœur fleuri et illuminé. Ils s'approchent à pas menus, et la nappe dans les mains, attendent le Pain de Vie. L'enfant regarde le prêtre qui vient, ses yeux se ferment et le petit Jésus de Noël descend dans son âme. Ils s'en vont maintenant vers leur banc et dans le recueillement la première messe de minuit de Roger s'achève.

Plus tard à travers la nuit neigeuse, l'enfant s'était pendu au bras de l'oncle; les pieds enfonçaient dans le tapis que la rafale avait tissé pendant que l'on chantait les vieux « Noëls » à l'église paroissiale. Le bambin n'avait pas sommeil, il rêvait éveillé. À la maison, après le réveillon, il s'en fut trouver l'oncle près du poêle et se jeta à son cou : « Oncle Pierre, dit-il, j'ai promis quelque chose au petit Jésus. Je veux être prêtre un jour, et chanter ma première messe à minuit le jour de Noël. Mais n’en dites rien, ce sera notre secret à nous deux. »

L’oncle Pierre est ému. Il caresse longtemps la tête résolue de l'enfant; il sent le petit corps palpiter : il pense aux morsures que la vie fait quelquefois au cœur des jeunes et deux larmes irisent ses paupières. L'enfant a vu cela : « Qu'as-tu, mon oncle à pleurer? », mais l'oncle peut-il expliquer à son neveu l'émotion qui le gagne? Non. Il l'embrasse cependant et le petit s'en va terminer sa nuit de Noël sous les combles, bien au chaud.

Au dehors, la neige ne tombait plus. Le ciel était clair, limpide comme l'âme de Roger. Quinze ans se sont passés. La première messe de minuit de l’enfant de jadis est très loin déjà. Roger est maintenant un homme. Il a tenu sa promesse et le secret qu’il gardait avec l'oncle Pierre, n'a pas été dévoilé. Le père et la mère ne savent pas que leur fils, par permission spéciale, doit chanter sa première messe à minuit le jour de Noël. Mais le temps est arrivé d'avouer à la mère le grand secret. L’oncle s’en chargera. C'est un secret si doux à dire, surtout à une maman.

Le réveillon a lieu chez la mère qui n'a pas oublié les tartes au sucre à la crème que le petit mangeait avec tant d’appétit autrefois. Quand tout est fini, dans la nuit qui s'achève, le prêtre va trouver l'oncle au salon. Il ne dit rien mais deux larmes à son tour, irisent ses paupières. Il pense à cette messe de minuit d'il y a quinze ans, il ne résiste pas et pose ses lèvres sur le front de l'oncle Pierre.

Au dehors, l'hiver avait mobilisé les tempêtes et l'assaut de la ville était terrible. Le vent hurlait à travers les rues froides, il soulevait la poudre des toits et amoncelait près des portes, dans les cours, ses embûches de neige.

L'oncle pensait que la vie n’avait pas mordu le cœur de l'enfant, il était prêtre comme il l'avait dit. Alors une grande joie inonda son cœur.

Pour souligner la Noël 1996, notre bulletin de décembre propose un retour à l’année 1930. En lisant ce conte, chacun pourra imaginer certains aspects de La Prairie à l'époque.

L'auteur, Emmanuel Desrosiers (1897-1945), raconte le paysage d'hiver, l'atmosphère chaleureuse dans laquelle baignaient nos ancêtres d'alors. Pour le citadin qu'il était devenu, bien malgré lui, La Prairie c'était la campagne, la belle campagne où la nature a conservé ses attraits et sa beauté. La maison paternelle, aujourd’hui démolie et qui l'avait vu naître, était située sur les rives du St-Laurent à l'extrémité nord-ouest de l’actuel Boulevard Salaberry. Pour son village natal, ses habitants et ses maisons, Emmanuel Desrosiers conservait dans son cœur un profond attachement.

L'auteur revenait souvent à La Prairie. Il aimait contempler le beau fleuve camouflé sous un manteau de neige, ou encore celui qui descendait inlassablement vers la mer en laissant au passage l'abondance d’une grande variété de poissons.

Il apparaît tout naturel qu'il situe son conte dans le climat religieux du début du siècle. Noël et la messe de minuit marquaient le point culminant des Fêtes d’hiver. Le petit Roger anticipe le merveilleux de cette messe, célébrée dans la belle et grande église bâtie en 1841 et dont le fier clocher marque encore aujourd’hui le cœur du village.

Il a collaboré à de nombreuses revues et magazines ainsi qu’aux journaux La Presse et Le Devoir.

Décédé prématurément à l'âge de 47 ans, Emmanuel Desrosiers n’a pas été en mesure de livrer par l’écriture toutes les idées qui bouillonnaient dans sa tête. Ses obligations familiales ont freiné son désir d’expression; il a cependant fait publier en 1931 LA FIN DE LA TERRE, œuvre d’anticipation scientifique. Dans son volume, il établit le centre où les savants organisent la fuite vers la planète Mars sur l’Île au Diable, en plein Rapides de Lachine. À l’époque, cette île était rattachée au territoire de la paroisse de La Prairie. Le chaos universel rend impossible la vie sur Terre et les humains rescapés fuient cette terre en l'an 2406.

Emmanuel Desrosiers prodiguait largement sa tendresse envers les enfants en qui il entrevoyait les artisans d’un avenir meilleur.

Le Conseil de la Société historique de La Prairie de la Magdeleine offre à chacun de ses membres ses meilleurs vœux pour l’année 1997.

Nous souhaitons que tous puissent vivre la réalisation de leurs aspirations les plus profondes.

Joyeux Noël

Bonne année

Jean L’Heureux

Président

Observez avec attention ce nouveau logo qui apparaît à gauche de cette page. Ce dessin sera maintenant associé à toute publication reliée aux fêtes du 25e anniversaire de la Société historique de La Prairie de la Magdeleine.

Un lieu de rassemblement

Au cours des 25 dernières années, la SHLM est devenue un lieu de rencontre et d’échange pour de nombreux membres. Ceux-ci, de différentes manières, ont manifesté de façon concrète l’estime et l’intérêt qu’ils vouaient à la SHLM. L’objectif premier s’est maintenu avec les années : faire de la recherche et promouvoir la conservation du patrimoine historique de La Prairie. Sans l’appui de ses membres et amis, la SHLM n’aurait pu cheminer aussi rapidement et offrir, après 25 ans, un bilan impressionnant de réalisations. Soulignons que le 249, rue Ste-Marie à La Prairie loge dans un édifice dont la ville est propriétaire depuis sa construction en 1863. Depuis 25 ans, les conseils municipaux successifs ont gracieusement mis ce local à la disposition de la SHLM. C’est un avantage d’importance qui mérite d’être mentionné.

Le quartier du Vieux-La Prairie, devenu « Arrondissement historique » en 1975, a servi d’élément rassembleur aux premiers visionnaires qui ont entrevu le potentiel du secteur. En lieu et place d’une démolition prévisible des maisons et rues, ils ont proposé une mise en marche de plans de sauvegarde. Autour de l’église de 1841 se trouve un quartier que le Ministère de la Culture du Québec propose à titre de « Témoin exemplaire d’un village québécois, fin XIXe siècle ».

Nombreux sont les intervenants qui ont contribué à ce moment de sauvegarde. Plusieurs maisons ont été rénovées et embellies, offrant aux visiteurs des « bijoux » du patrimoine. Ce mouvement de conservation ira en s’accentuant avec les années, nous en sommes persuadés. À la connaissance actuelle de l’histoire de chaque maison viendra s’ajouter le fruit des recherches historiques et archéologiques qui se continuent.

À suivre…

Claudette Houde

Monseigneur Bernard Courville, résidant à la Maison Léonie-Paradis de La Prairie depuis 3 ans, est décédé le 16 novembre dernier. M. Courville était un de nos membres

Au jour le jour, novembre 1996

Question :

En 1872, l'Opinion publique publiait l'entrefilet suivant : « On parle plus que jamais, à Laprairie, de pousser l'exploitation d'une mine de charbon dont on a presque découvert l'existence dans la Commune de cette localité. On comprend l'importance de ce mouvement, et les heureuses conséquences qui découleraient pour le pays d'une pareille découverte. – Franco-Canadien. » Qui nous dira ce qu'on découvrit finalement.

E. Mirat

ln BRH, Vol. 43, p. 219

Le journal de Saint-Philippe de Laprairie

La Gazette de Saint-Philippe fut le premier et, pour nous servir d'une expression chère à un des princes de la radio, le dernier journal publié à Saint-Philippe de Laprairie. Cette paroisse, en effet, malgré l'aisance de ses habitants, n'est pas assez populeuse pour faire vivre un journal. Mais le cas de la Gazette de Saint-Philippe est une exception. L'abbé François-Xavier Pigeon, curé de Saint-Philippe, avait été typographe, ou, tout au moins, avait appris ce métier avant d'être élevé à la prêtrise. Nommé curé de Saint-Philippe en 1810, il acheta une petite imprimerie et l'installa dans une des dépendances du presbytère. C'est en 1826 qu'il commença la publication d'un petit journal qu'il nomma la Gazette de Saint-Philippe. Cette gazette destinée aux paroissiens de Saint-Philippe n'avait pas un gros tirage et elle est quasi introuvable aujourd'hui. L'abbé Pigeon avait aussi songé à publier une édition canadienne des drames de Berquin. Cette publication aurait été faite au profit de la jeunesse. Malheureusement, les souscripteurs ne furent pas assez nombreux et le curé Pigeon fut obligé de renoncer à son projet. L'entreprenant abbé Pigeon décéda à Saint-Philippe le 8 octobre 1838.

ln BRH, Vol. 47, page 223

N.D.L.R. Berquin : auteur français de la seconde moitié du 18e s. célèbre pour de brèves comédies teintées de morale et destinées à la jeunesse.

Zouaves pontificaux originaires des comtés de Laprairie et de Napierville.

1. Jean-Baptiste Bédard, St-Rémi; 2. Stanislas Benoît, Napierville; 3. Barthélemi Dupuis, St-Constant; 4. Ernest Hébert, Laprairie; 5. Sévérin Lachapelle, St-Rémi; 6. Théophile Langevin, St-Isidore; 7. François Patenaude, St-Rémi; 8. Alphonse Renaud, St-Rémi; 9. Alphonse Surprenant, St-Constant.

Gaston Derome

ln BRH, Vol. 51

Recherche par Gaétan Bourdages

Organisation du système scolaire après la Conquête

À La Prairie, tout comme dans les autres villages de l'ancienne Nouvelle-France, la population est fortement secouée par la guerre de la Conquête qui se termine en 1760. L'enseignement en subit les contrecoups. Heureusement que l'école, tenue par les filles de Marguerite Bourgeoys depuis 1676, qui a fidèlement assuré une présence dans la paroisse depuis presque un siècle, a été épargnée par les flammes de l'envahisseur. Les petites filles avaient appris à lire, à écrire, à compter et à tenir maison. Devenues épouses et mères de familles, elles enseigneront ensuite à leur époux et aux enfants les rudiments des connaissances acquises. Il y avait au village une ou deux religieuses qui enseignaient gratuitement. Pour assurer leur subsistance, elles exécutaient des travaux à l'aiguille et autres. Le roi ajoutait à ces revenus de maigres subventions occasionnelles.

Pour ce qui est de l'enseignement aux garçons, les historiens émettent l'hypothèse de maîtres itinérants allant de village en village.

La coupure brutale d'avec la mère-patrie fait subir un choc profond à la population et également aux religieuses enseignantes. Celles-ci ressentent comme un vide intellectuel provoqué par une situation qu'elles savent irréversible. Les citoyens sortent appauvris de cette longue guerre qui a drainé toutes les forces économiques. Heureusement que les religieuses reprennent assez rapidement le souffle d'avant la Conquête. Les jeunes sont là, les besoins sont grands, il faut composer avec l'acquis et s'ingénier à trouver de nouvelles ressources exigées par la situation.

L’Angleterre, qui a voté I'Acte constitutionnel de 1791, instaure un régime parlementaire dans sa nouvelle colonie d'Amérique. Ces « élus » établiront rapidement les bases d'un système d'enseignement. Quelques « Canadiens » siègent au Conseil législatif et revendiquent la place du français dans toutes les institutions, écoles comprises.

L’institution royale de 1801 vise l'établissement d'écoles élémentaires dans les paroisses où résident au moins dix enfants protestants d'origine britannique. L'objectif d'anglicisation est un échec. Dans le village de La Prairie, en 1822, 18 écoliers catholiques fréquentent cette école mais l'enseignement se donne en français, dans des manuels français, et les jeunes n'apprennent pas le protestantisme.

Le parlement vote la loi de 1824. Cette nouvelle législation établit le contrôle des écoles élémentaires par les fabriques catholiques. La bataille pour la conservation de la langue et de la foi porte fruits. Certains résidents de La Prairie, parmi les mieux fortunés et les plus soucieux d'un enseignement de qualité, avaient d'ailleurs posé des gestes concrets pour être dotés d'écoles bien pourvues.

En 1819, une pétition de citoyens de La Prairie avait été envoyée à la Chambre d’Assemblée. On y demandait l'agrandissement du village à même la Commune. Certains terrains pourraient être vendus pour la construction résidentielle, par contre on pourrait y établir un petit collège ou école de grammaire et une école élémentaire ainsi qu'une école pour les pauvres. Fait cocasse, en 1829, l'évêque de Québec écrit au curé Boucher, suite à des informations reçues de Mme O'Keefe, anglophone catholique, veuve. Celle-ci fait ressortir le fait qu'il y a beaucoup de pauvres au village et sollicite une maison assez grande, chauffée, afin d'être en mesure de fournir aux enfants l'instruction gratuite en français.

La loi de 1824 dure peu, les fabriques disposent de peu d'argent et ne peuvent assumer les frais de construction et d’entretien d’écoles pour leurs jeunes.

Le Parlement se ravise et vote la loi qui établit les écoles de syndics qui s'établissent de 1829 à 1832. L'élément nouveau consiste dans le fait que l'État dispense des fonds publics à être administrés par des contribuables ou commissaires élus par la population locale.

Grâce à ces entrées d’argent, La Prairie engage 4 maîtres d'école laïcs. Cette solution aurait pu satisfaire la population, mais situons-nous dans le climat social de l’époque. L’Insurrection de 1837 se prépare, les discours des « Patriotes » agitent les esprits. De plus, il faut tenir compte des colons vivant dispersés dans les nombreux rangs et côtes. On planifie la construction des écoles de rang, mais par où commencer? La distribution équitable des fonds publics apparaît vite un problème pratiquement insoluble.

Pour ajouter à ces difficultés, les religieuses qui tiennent l'école des filles, année après année depuis 1676, refusent les fonds publics et ferment leur couvent en 1836. Heureusement qu'elles se ravisent et l'ouvrent de nouveau en 1844. L’enseignement aux filles est donc de nouveau assuré, mais que faire pour les garçons et les enfants vivant sur les fermes?

Le Parlement du Bas-Canada met en place de nouvelles structures administratives dans les années 1844-1856. Par la création du Conseil de l’Instruction publique les commissaires d'écoles se voient préciser leurs fonctions et surtout ils deviennent graduellement autonomes face aux autorités municipales. C'est la liberté d’action dont ils ont besoin pour être efficaces. Parmi les hommes politiques qui siègent à la législature du Bas-Canada, il s’en trouve deux qui exercent une influence marquée dans l'adoption de cette loi : ce sont Jean-Baptiste Meilleur qui deviendra surintendant de l’Instruction publique et Louis-Hippolyte Lafontaine qui jouera un rôle capital, avec Robert Baldwin, dans l’obtention d'un gouvernement responsable.

Meilleur et Lafontaine rencontrent mille et une difficultés pour faire accepter le Conseil de l'Instruction publique par la population. Puisque tout est à faire, en éducation cela signifie taxation. Nos bons citoyens de La Prairie ont certainement participé aux manifestations populaires de protestation face aux nouvelles taxes. Ils ont certainement pris part à ce que les historiens qualifient de guerre des éteignoirs!

À La Prairie, en 1844, on dénombre 4 commissaires d’école, soit 2 pour le village et 2 pour la campagne. Le Père Tellier, curé-jésuite, est un des commissaires élus du village. La période des années 1840 est celle de construction d’écoles de rang à un rythme accéléré. Les professeurs laïcs sont des hommes ou des femmes.

En 1855, le lieutenant-gouverneur sépare le territoire de La Prairie en 2 municipalités : village et campagne. L'administration scolaire sera assumée par les deux entités distinctes. Le gouvernement du Québec ordonnera la fermeture des écoles de rang en 1964.

Au village, on décide de construire une école modèle sur un terrain donné par le gouvernement. Le programme d’études dans cette école élémentaire est obligatoirement enrichi, selon les directives des autorités centrales :

« Les professeurs doivent pouvoir enseigner, outre la lecture et l’écriture, la grammaire française et anglaise par principe (sic) et d'une manière analytique, la géographie et les rudiments de l’histoire, ceux de l'art épistolaire, l'arithmétique dans toutes ses parties, le dessin linéaire et la tenue des livres en partie double. »

J.-B. Meilleur, circulaire du 9 juin 1846

L'école modèle publique de 1848 loge dans un bâtiment qui se détériore rapidement puisqu'en 1867 on qualifie l’édifice de « malsain et insuffisant ». Le curé Gravel donne un emplacement pour construire une nouvelle école. Ce sont les Clercs de St-Viateur que demande le curé, pour enseigner aux garçons du village. Les CSV prennent la responsabilité et la direction de l'enseignement de 1865 à 1876.

Mais voilà qu'en 1875 un groupe de citoyens remet en cause la présence des CSV à La Prairie. Les critiques sont acerbes, les chefs de file du mouvement de remise en question gagnent l'adhésion de nombreux parents. Pour rétablir le calme, les commissaires confient direction et enseignement à des laïcs. Cette situation durera 12 ans jusqu'à ce que les Frères de l'Instruction Chrétienne prennent la direction de l'Académie en 1888.

1876, année de remise en question! Un certain nombre de parents poussent très loin leur rejet de l'école des CSV. Ils ouvrent une école indépendante, dissidente, séparée. L'aventure s'avérera un échec et ne durera qu'un an, faute de moyens financiers et d'étudiants. Nos archives sont avares de renseignements sur cette saga. Il eût été fort intéressant de scruter plus à fond ce mouvement contestataire.

La suite des événements énumérés au cours du XIXe siècle reflète l'évolution d'une population qui suscite et subit de profonds changements. L'école des filles, dirigée par les religieuses de la Congrégation de Notre-Dame, s'avère une institution stable qui assure une certaine permanence. Les religieuses quitteront définitivement La Prairie en 1980.

La population, appuyée de son clergé, conserve sa langue et sa foi que la Conquête de 1760 semblait avoir mises en péril. Le système scolaire vient enrichir le niveau de connaissance de tout un peuple qui évolue de plus en plus au rythme des événements internationaux.

Depuis le dernier trimestre de 1995 l’historien Jacques Lacoursière nous offre aux Éditions du Septentrion sa monumentale Histoire populaire du Québec, soit plus de 2 000 pages de textes à paraître en quatre tomes. Il s'agit en fait de la réédition revue et corrigée du contenu de la populaire série Nos Racines, avec en moins les illustrations, les légendes, les encarts et les notices généalogiques. J'ai déjà lu pour vous les trois premiers tomes, le dernier ne devant paraître qu'en février 1997, en y recensant tous les passages susceptibles de jeter quelque lumière sur l'histoire de La Prairie. Je vous livre donc dans cette parution les résultats de la première partie de mon travail.

Tome premier

Page 176 : on y raconte l'expédition menée en février 1690 par des Canadiens et des Amérindiens contre Corlaer (Schenectady). « Une soixantaine d’habitants de Corlaer, dont plusieurs femmes et enfants, meurent tués ou brûlés. » À l'époque Peter Schuyler est maire de l’agglomération voisine d'Albany et doit prendre en charge l'organisation des sépultures et des représailles. Cet événement nous aide à mieux comprendre son zèle lors de l'attaque du fort de La Prairie en août 1691.

Page 178 : mais Schuyler était venu à Laprairie à l'été 1690 car « le premier septembre Frontenac passe en revue sa petite armée forte de 1200 hommes qui campe à Laprairie, attendant un ennemi qui ne se présente pas. Le 4, Peter Schuyler et quelques miliciens attaquent des soldats et des habitants qui travaillent dans les champs de la région de Laprairie. Ils tuent ou capturent une vingtaine de personnes. Schuyler retourne ensuite au lac Champlain. »

Page 398 : en 1775, dans le cadre du projet d’indépendance des colonies anglaises de l'Amérique du nord, un comité du Congrès du Massachusetts charge le colonel John Brown de venir évaluer dans la province de Québec le désir de participation des Canadiens à ce projet. Pour illustrer la sympathie du petit peuple envers la cause américaine, Brown raconte l’anecdote suivante :·« À Laprairie, petit village à environ neuf milles de Montréal, je remis à mon bourgeois, Irlandais catholique, un exemplaire de l'adresse, et comme il y avait dans le village quatre curés à prier au corps d'un vieux frère, le pamphlet leur parvint bientôt. Ils envoyèrent un messager pour en acheter plusieurs. Je leur en fis cadeau d’un à chacun et ils me prièrent de leur faire une visite au couvent chez les bonnes Sœurs. Ils paraissent n'avoir aucune indisposition à l'égard des colonies, mais ils préfèrent plutôt demeurer neutres… »

Page 409 : au cours de l'invasion américaine en septembre 1775 « pendant que la majeure partie des troupes de Montgomery assiège Saint-Jean, de petits groupes s’installent à Laprairie et Longueuil. »

Page 412 : « La chute de Saint-Jean, après 45 jours de siège, ouvre le chemin de Montréal. Le 3 novembre, un officier américain, cantonné à Laprairie, fait le bilan de la situation. […] Pour moi je suis posté à Laprairie avec cent hommes de notre régiment. […] Quelques jours après la reddition de Saint-Jean, l'armée de Montgomery vient s'établir au fort Laprairie. »

Lecture et recherche par : Gaétan Bourdages

Mathurin Gerbert

Le véritable ancêtre de la famille Jalbert, répandue tant au Canada qu'aux États-Unis, est Mathurin Gerbert dit Lafontaine. Mathurin Gerbert, fils de Jean Gerbert et de Perrine Pellet, de Saint-Pierre de Nantes, est né vers 1631; et sa sépulture a eu lieu le 19 décembre 1687 (56 ans) à Ste-Famille de l'Île d'Orléans.

Mathurin a contracté deux mariages : le premier à Notre-Dame de Québec le 4 août 1659 à Isabelle Targer, fille de Daniel Targier, marinier et huguenot, et de Louise Martin de St-Nicolas de la Rochelle (veuve de Simon Piot), née en 1634 et décédée à la fin de 1670 (36 ans), le deuxième mariage, contrat sous seing privé, 26 janvier 1671, notaire Aubert, 11 octobre 1671 (Ste-Famille) à Jeanne Letellier, fille du Roi, née en 1631 et décédée le 26 juin 1705 à Ste-Famille.

Le patronyme Gerbert est un ancien nom de baptême d'origine germanique. Les années amenèrent des dérivatifs plus ou moins volontaires, selon un défaut de prononciation ou dans l'intention de jouer sur les mots.

Il faut avouer que nos ancêtres, au Canada comme en France d'ailleurs, n'avaient aucun respect pour l'orthographe. Les curés qui tenaient les registres d'état civil et les tabellions qui rédigeaient les minutes des contrats les écrivaient au son, comme ils étaient prononcés selon la manière propre aux provinces d'origine. Voici quelques façons d'écrire Gerbert : Gerber, Gerbet, Gerbais, Jarbet, Gelbert, Gerbé, Gerber, Gerbère, Galleber, Gellebert, Jalber, Gelbour, Gerbei, Jalgert, Gerbeth, Gelbert.

André Jalbert

Gerbert ou Jalbert dit Lafontaine

|

André Jalbert Diane Jobin |

Saint-Bernard de Shawinigan 13 septembre 1958 |

Alphonse Jobin Marie-Flore Saint-Yves |

|

Roch Jalbert Laura Marcotte |

Saint-Maurice 29 septembre 1913 |

Alexis Marcotte Éléonore Leduc |

|

Élisée Jalbert Philomène Hamelin |

Saint-Maurice 26 juin 1883 |

Ferdinand Hamelin Sophie Dubé |

|

Antoine Jalbert Marie-Anne Levasseur |

Bécancour 29 août 1842 |

Jean-Baptiste Levasseur Marie-Marguerite Désilets |

|

Jean-Charles Jalbert Josephte Désilets |

Immaculée-Conception de Trois-Rivières 1er février 1802 |

Louis Désilets Catherine Frigon |

|

Jean-Baptiste Gerbert Marie-Françoise Laneau |

Saint-Roch-des-Aulnaies 8 janvier 1759 |

François Laneau Marie-Anne Pherrau |

|

Joseph Gerbert Marie-Catherine Gagnon |

Rivière-Ouelle 20 novembre 1718 |

Jacques Gagnon Madeleine Rocheron |

|

Jacques Gertbert Marie Pelletier |

Cap-Saint-Ignace 5 mai 1686 |

Jean Pelletier Anne Langlois |

|

Mathurin Gerbert Élisabeth ou Isabelle Targer |

Notre-Dame de Québec 4 août 1659 |

Daniel Targer Louise Martin |

|

Jean Gerbert Perrine Pelé ou Pellet |

Mathurin est de Saint-Pierre, ville, arrondissement et évêché de Nantes, Bretagne (Loire-Atlantique), France. |

Élisabeth, veuve de Simon Piat, est de Saint-Nicolas, ville, arrondissement et évêché de Larochelle, Aunis (Charente-Maritime), France. |

Prochaine conférence : mercredi 20 novembre 1996, 20 heures. Monsieur Mario Boucher nous entretiendra de la musique au Québec au tournant du siècle dernier.

Au jour le jour, octobre 1996

Dans les Actes administratifs des Jésuites, on retrace les noms des censitaires de La Prairie à qui les Seigneurs concèdent (donnent) un lot de terre à défricher et cultiver, et ce depuis 1667.

Par un retour dans le temps, essayons d'imaginer la vie quotidienne de nos ancêtres qui avaient choisi de s'installer dans la seigneurie de La Prairie. Transplanté de France en Nouvelle-France, le colon prend rapidement conscience qu'il doit viser à l'autosuffisance alimentaire. L'étendue de sa terre contraste avec son lopin de terre exigu dans la mère patrie. Pour produire, la terre nouvelle exigera un travail dur et acharné, mais il se met à l'œuvre sur SA terre, où tous les espoirs sont permis.

Sur le lot concédé, tout est à faire : construire une petite maison pour s'y abriter, une grande pour remiser les récoltes et les animaux domestiques. Surtout il faut défricher à la force de ses bras puisque la hache sera son principal outil. Les autorités exigent qu'au moins 1/3 du lot soit cultivable; les 2/3, en bois « debout », fourniront le bois de chauffage.

Il abattra certains arbres répondant à ses besoins pour transformer les troncs en madriers et planches de construction ou encore comme bois d’œuvre pour fabriquer les meubles dont la famille a besoin. Au coin du feu, l'hiver, il façonnera des jouets pour amuser les nombreux petits qui naissent avec les années.

Labourer est une tâche qui requiert du temps et une grande force physique, mais quelle satisfaction pour le colon!

L'intendant Duchesneau, écrivant à Colbert en 1679, exprime ainsi ce qu'il observe :

« Les laboureurs qui s'appliquent avec assiduité à la terre subsistent fort honnêtement et sont, sans comparaison, plus heureux que ce qu'on nomme en France les bons paysans. »

En Nouvelle-France, la majorité des habitants vivent sur une terre, la population est agricole et nous sommes loin de la révolution industrielle.

Le climat rythme les saisons et l'été est court. Le colon s'attelle à la besogne du lever au coucher du soleil. Et il faut bien accepter les journées de pluie ou d'orages! Que dire de la religion qui dicte les jours fériés, plus particulièrement au temps de la moisson. Qu'un colon travaille dans son champ le « jour du Seigneur » était impensable.

Chaque membre de la famille faisait sa part des travaux. L'épouse secondait son époux en prenant charge du potager, de la basse-cour et du bétail. Les enfants assumaient une tâche selon leur âge. La situation n'était pas propice à la paresse, chacun savait que pour manger l’hiver venu, il fallait faire provision, alors…

Dans le grange-étable, le blé est soigneusement mis au sec, les plantes fourragères, tels le foin et le trèfle, sont entassées en meules près des bâtiments. Jusqu'à la prochaine récolte, le colon battra au besoin le blé précieux et se rendra au moulin du village pour revenir avec ses sacs de farine. Dans le caveau à légumes, on conserve certains légumes. Quelque part dans la maison, à l'abri de l'humidité, on entrepose des fèves et pois séchés. On accorde une grande importance au baril de lard salé dont le contenu est fort précieux. Serait-ce là l'origine du « French pea soup »?

L'automne venu, afin d'assurer un meilleur confort, l'habitant « renchausse » soigneusement le solage de la maison avec de la terre et de la paille. La maman a filé la laine et tissé des tapis dont on couvre les planchers.

Au menu des repas de l'hiver, en plus du pain et des légumineuses s'ajoutent la viande congelée, les œufs, le lait et les douceurs sucrées confectionnées avec le sucre d'érable. Le hasard ou la chance permettaient d'y ajouter le gibier sauvage et le poisson de nos rivières. L'anguille était particulièrement abondante. On la servait surtout les jours où l'on devait manger maigre.

Nos ancêtres-colons avaient-ils le sentiment d'être à l'aise financièrement? Ils possédaient peu de numéraire, l'argent était rare et de plus, lorsqu'ils échangeaient certains produits de leur ferme, ils recevaient souvent en retour quelques objets utilitaires. Mais surtout, la terre du colon était inaliénable donc non saisissable. Aucun colon ne pouvait faire faillite.

L'habitant de l'époque Nouvelle-France, avant 1760, vivait sur SA TERRE; il était autosuffisant et vivait à l'écart des problèmes que les administrateurs de la colonie avaient à affronter. Certains des colons de la Seigneurie de La Prairie ont-ils pressenti l'imminence de la Conquête de 1760? Peut-être…

Lors des troubles de l'époque des Patriotes en 1837, la situation est différente, les mentalités ont changé et plusieurs habitants de la Seigneurie offriront leur collaboration aux chefs de l'Insurrection. Cependant, après ces années troubles, ce sera le retour à la ferme où l'on travaille fort mais également dans un lieu de relative tranquillité.

Les historiens du régime français sont tous d'accord : en Nouvelle-France les colons n'ont pas eu à subir de famine. Jamais la famille n'a manqué du nécessaire et dans la maison où l'on mangeait bien, on appréciait un relatif confort en toutes saisons.

Source :

La vie quotidienne en Nouvelle-France, Douville-Casanova, Hachette, 1964.

Le notaire Basset dresse, en 1698, l'inventaire des biens laissés par le défunt François Le Ber. Jeanne Testard, sa veuve, ainsi que ses enfants et petits-enfants se partagent l'héritage.

Le document notarié énumère dans l'ordre suivant les Ustanciles, Instruments pour la culture de la ferme, Objets usuels de la maison, Bestiaux, Propriétés. Basset en donne une description sommaire et le sergent royal priseur, Jean Quenneville, fixe un prix estimé.

Lors de son décès, François Le Ber, colon-agriculteur, est qualifié du titre de bourgeois. Les deux concessions qu'il avait reçues antérieurement seront exploitées par ses descendants car il en était demeuré le propriétaire.

En 1698, une habitation est assise sur une terre de trois arpens de front, ou environ, par vingt-cinq arpens de profondeur·dans la prairie dite de St-Claude, ce qui donne 75 arpents. Terre à lui concédée par les pères jésuites en 1673. En cette même année 1698, Basset mentionne une 2e terre sur laquelle est assise une habitation. Elle est située au bout de la 1re concession et allant jusqu'au bout des terres de la Commune. Cette terre avait été concédée par les Jésuites à François Le Ber pour ses héritiers. Ses dimensions étaient de 2 arpens de front par 25 arpens de profondeur. L'estimateur fixe à 2800 livres le prix des 2 terres.

Détails intéressants sur les 2 concessions

« Consistantes ensemble, en cent trente huict arpens et demy, dont il y a quatorze arpens labourables a la charrue, le surplus estant en prairie et en grand bois. »

Après 25 ans de labeur, François et ses fils ont défriché 14 arpents cultivables sur une terre de 138 ½ arpents. En 1996, ces terres sont situées dans la zone verte de La Prairie et sont cadastrées no 326 et 327 à l'endroit surnommé la Fourche.

Dans le village, les Jésuites avaient cédé par contrat, à François et à ses héritiers, un emplacement de 32 ½ pieds de front par 80 pi. de profondeur. Le terrain d'une superficie de 79 toises était situé sur la rue qui conduit de la grande rivière à l'église.

« sur lequel emplacement est bastie une petite maison de pieux de bois sur pièces couverte de paille, garnie de ses planchers et sa cheminée de bousillage (1). »

On suppose que dans cette maison du village, François Le Ber a vécu ses dernières années en Nouvelle-France. Sa modeste maison présente de fortes ressemblances avec celles des gens du peuple dans la France du XVIIe siècle. Remarquons toutefois que l'intérieur de terre battue a été garni de planchers. La rigueur du climat oblige! Le sergent priseur l'évalue à 300 livres.

Dans le village, l'emplacement voisinait l'église. Aujourd'hui, la petite maison serait implantée sur le terrain de l'ancien couvent des religieuses de la Congrégation de Notre-Dame.

***

L'inventaire après décès énumère plusieurs items, héritage de François Le Ber; en voici quelques-uns :

Ustanciles

- Crémaillères de fer, assez bonne – 3 livres

- Une broche de fer – 30 sols

- Petit poislon (poêlon) a trois piedz de cuivre jaune – 20 sols

Notons que c'est dans la cheminée qu'on cuisine : à cette époque, il n'y a pas de poêle dans les maisons.

Travail de la terre

- Pioche en bois, gros ciseau, deux tarrières (…), une meschante serpe, une lyme – 13 livres

- Garniture de fer d'une charrue, consistant en un vieux soc, coutre (2), geauge, cheville, une chesne a un crochet – 20 livres

Dans la maison

- Deux fers à flasquer (3) assez bons – 6 livres

- Un grand coffre de bois de sapin ferment à clef – 8 livres

- Une vieille tasse dargent – 12 livres

- Trente-six livres pesant de vielle vaisselle d'Estain commun à quinze sols la livre – 27 livres

- Deux paires de draps de toile de chanvre de trois aulnes chacque drap – 16 livres

Animaux, transport

- Deux bœufs de labour agez de cinq ans – 200 livres

- Une charrette avec ses roues garnis de quatre frettes (4) de fer – 24 livres

- Trois vaches pleines, onze ans, quatre ans, trois ans (…) – 60 livres

***

(1) Bousillage : n. m., mélange de chaume haché et de terre détrempée.

(2) Coutre : fer tranchant de la charrue.

(3) Fer à flasquer : gros fer à repasser dans lequel on place des charbons ardents.

(4) Frette : cercle de fer dont on entoure le moyeu de roue afin d'empêcher qu'il ne se fende.

***

Le document d'archives d'où sont tirés les renseignements de ce texte est une copie conforme de l'original conservé aux Archives judiciaires de Montréal, à savoir : Inventaire des biens, meubles et immeubles de la communauté d’entre le Sr François Le Ber et Jeanne Testard, février ou mars 1698.

Lorsque le texte original est cité, nous avons reproduit les termes et l'orthographe de l'époque. Nous avons cru bon définir certains mots dont l'usage s'est perdu avec le temps.

Dans le texte, les dates sont abrégées et pour 1600, on écrit gbi,c, ce qui donne par exemple ce huitième octobre gbi,c septente trois pour 1673, date de la première concession à Jacques Le Ber.

N. B. : les mesures indiquées dans le texte sont en pieds français.

Connaissez-vous le GRD (Genealogical Research Directory)? C’est une publication éditée chaque année et qui contient plus de cent mille entrées de toutes sortes. Le GRD propose différents chapitres tels que l’annuaire des patronymes, des dates, des lieux, des recherches thématiques, des adresses de participants, des associations familiales, des clubs et associations et des annonces publicitaires.

Un de nos membres a déjà eu la possibilité de consulter le GRD et de trouver une personne qui s’intéressait à un patronyme commun. Pour ceux qui n’ont pas le GRD et qui auraient des questions à poser, vous pourriez me contacter ou m’écrire à la société.

Bien entendu, nous allons continuer nos généalogies mensuelles mais je vais essayer d’apporter des petites nouvelles ou différentes informations sur la généalogie.

En attendant vos questions, je vous souhaite bonne généalogie.

Dons de Jacqueline Moquin

CARTE – Cadastre 1925 – Comtés – Paroisses – Municipalités – Rangs – Villages – Seigneuries (comté de La Prairie en 1937).

PLAN – municipalités dans territoires commission scolaire régionale Lignery, comté de La Prairie, Napierville, Huntingdon, années 1960.

TABLEAU – des premiers ministres du Québec (24) de la Confédération à 1966. Croquis par Albert Ros, recherche J.-Paul Beaudry, député. « Un siècle d'histoire politique » en image.

VOLUME – Le collectif Clio, L'histoire des femmes au Québec, depuis quatre siècles, Le Jour Éditeur, 1992.

Don d'Hélène Charuest

120 gravures de nos ancêtres, œuvres de E. Sénécal el Franklin Arbuckle, publiées par la compagnie Labatt (8" x 11 ½").

Illustration du personnage, courte biographie, allant de Allaire à Valiquette. Ces gravures sont conservées dans un coffret.

Assistez à notre prochaine conférence, le mercredi 16 octobre prochain à 20 heures.

Gilles Boileau, président de la Fédération des Sociétés d’Histoire du Québec, nous entretiendra de Champlain et de son village natal de Brouage.

Le ministère de la Culture en Montérégie

Mardi, 18 juin 1996, les représentants du ministère de la Culture en Montérégie, bureau de St-Jean, soit :

– M. Louis Coté, responsable de l'aide aux municipalités, mise en valeur du Patrimoine

– M. Richard St-Pierre, responsable de l'archéologie el de l'aide aux organismes en matière du Patrimoine

– M. Normand Rodrigue, responsable du Patrimoine bâti

– Mme Danielle Thériault, directrice générale du bureau de St-Jean

– M. Bernard Marel, urbaniste pour La ville de La Prairie

ont effectué une visite officielle dans le Vieux-La Prairie et rencontré le Conseil de la SHLM.

Mme Danielle Thériault en était à sa première visite dans l'arrondissement historique de La Prairie dont elle a fait valoir l'important potentiel. Elle a été impressionnée par l'ampleur des travaux de recherche et la quantité et la qualité de nos publications.

Les membres du conseil municipal de La Prairie et la SHLM

Par résolution du conseil, en date du 14 mai 1996, M. Claude Taillefer a été désigné représentant de la Ville auprès du Conseil de la SHLM. Dans le quartier que représente M. Taillefer à titre de conseiller, se trouve l'arrondissement historique. M. Taillefer a, depuis toujours, montré un intérêt marqué pour le Vieux-La Prairie. La SHLM se réjouit de cette nomination et remercie M. Taillefer ainsi que le conseil municipal.

Décès

Est décédée récemment madame Claire Robert, sœur de M. Viateur Robert.