Au jour le jour, décembre 1999

Sous le régime français, les autorités ont dû sévir contre certains habitants de La Prairie dont la morale était une menace contre l'ordre catholique établi.

Déjà. en 1683, le gouverneur de La Barre avait fait preuve d'une grande sévérité, assortie de sanctions, pour que cesse la vente illégale d'eau-de-vie dans des cabarets clandestins.

L'évêque, Mgr de St-Vallier, adresse une semonce indignée à ses ouailles, après une visite pastorale à La Prairie en 1719. Ses reproches visent certains colons dont la tenue vestimentaire, jugée source de péchés, sera punie d'un châtiment éternel. L'ENFER les attend ainsi que pour les enfants qui seront leurs témoins :

«C'est avec douleur, écrit-il, que nous avons appris à notre retour de France le mauvais usage ou vous éties de paroistre contre la bienséance en simple chemise, sans caleçon et sans culotte, pendant l'été pour éviter la grande chaleur ce qui nous a d’autant plus surpris que nous voyons violer par là les règles de modestie, que l’apôtre demande dans touts les chrétiensm une occasion si prochaine de péché à vous et aux autres personnes qui peuvent vous vous dans cet été nous mettant dans l’obligation de vous représentez le nombre innombrable de péchés dont vous trouverés coupable à l’heure de la mort non seulement des vôtres mais encore de ceux d’autruy (…) nous a déterminé à demander à monsieur le marquis de Vaudreuil, gouverneur général de tout le pays, à s’employer à nous ayder à déraciner dans votre paroisse une si détestable coutume qui seroit la cause assurée de la damnation d’un grand nombre de pères de familles aussy bien que des enfants.»

Sur leur concession, les habitants accomplissaient une rude besogne. Il leur fallait abattre des arbres, essoucher et ensemencer leur terre. Autosuffisant, le fermier devait produire les récoltes pour nourrir sa famille jusqu'au prochain été. Lorsqu'arrivaient les plus chaudes journées, le soleil impitoyable incitait ces hommes à laisser tomber certains vêtements, il était même fréquent qu'hommes et femmes travaillent aux champs vêtus d'une simple tunique.

Cette habitude n'était certes pas nouvelle lorsque Mgr de St-Vallier en prend connaissance. Les curés qui parcouraient les campagnes afin de rencontrer leurs paroissiens étaient au courant de cette situation, tes ont-ils blâmés, on l'ignore.

Dans la Seigneurie de La Prairie, beaucoup de terres avaient déjà été concédées puisqu'en 1721, la population s'élevait à 550 personnes. Dispersées le long des nombreuses côtes, les habitants agrandissaient, à chaque année, l'espace cultivable.

Les premiers curés, jésuites, tout en demeurant seigneurs, ont cédé leur cure à des prêtres séculiers et c'est M. Paul-A. Ulric qui a charge de la paroisse en 1719. On suppose que celui-ci connaissait les commentaires envoyés aux autorités en 1685 par M. De Meulles, inlenda.nL Ces colons «manifestent un esprit d'indépendance qui les différencient nettement des paysans français». Mgr de St-Vallier n'était certes pas au fait de cette mentalité développée chez les paysans de la Nouvelle-France.

Lors d'une conférence donnée à Longueuil le 19 mars 1999, et reproduite dans le Bulletin «Entre Nous.» du Club de généalogie de Longueuil, M. René Beaudoin ajoutait à la fin en guise de dessert généalogique quelques exemples de son «dictionnaire de noms drôles», ce qui en a fait sourire plus d'un. Ces perles récoltées au fil des ans lors de recherches diverses proviennent de la création d'une image mentale humoristique produite par la juxtaposition de certains prénoms à des noms d'e familles caractéristiques. Ainsi, que diriez-vous si les circonstances avaient voulu que vous soyez appelé Agnés Aucoin ou Elvire Dancourt? Vous souriez, pourtant ce sont des noms véridiques puisés dans nos répertoires paroissiaux. De même en est-il du nom Sabine Allaire qui n'a pas besoin d'explications. Et la liste de se poursuivre : Alonzo Bordeleau, Desneiges Lacroix, Concorde Dubois, Marin Gouin, Victoire Ratté, Joffre Dufort, Ételle Bourré, Yvon Amesse, Ella Allaire, Immaculée Taché, Maurice Titué, Omer Veilleux, Yvon Brulé, Léo Parr, Claire Lamarche, etc. Le patronyme Lemoine a semblé remporter la palme. Lorsque le jeune Dieumegarde voulut devenir pharmacien, personne dans son patelin ne mettait en doute qu'il était le propriétaire de son commerce lorsqu'il avait apposé fièrement sur son enseigne : Dieumegarde Lemoine, prop.

Bâtie sur du solide :

Nul ne contestera que depuis sa fondation en 1972, la Société historique de La Prairie de la Magdeleine, grâce à l'inlassable travail de membres dévoués, a su se constituer une impressionnante collection d'informations sur l'histoire locale et régionale.

Après de modestes débuts réservés à un petit groupe d'initiés, la déclaration de l'Arrondissement historique en 1975 allait marquer le point de départ de nombreux projets d'envergure : expositions thématiques, photocopie du Fonds Élisée Choquet et de Biens administratifs des Jésuites, cartographie de la seigneurie, fouilles archéologiques, étude du bâti, fonds d'archives, conférences mensuelles, etc.

Conscients de son rôle de gardienne et dispensatrice de l'histoire locale et soucieuse de son obligation de rayonner dans la société, les administrateurs successifs de la Société s'assurèrent de créer, selon le go0t du moment, des moyens de diffusion efficaces. Ainsi peu à peu, et surtout suite au réaménagement de nos locaux aux débuts des années 1980, le Vieux Marché devint en quelques années un centre majeur de documentation.

Ce corpus permit la publication de nombreux dépliants, de bulletins d'information tels «Le Bastion» et le «Au jour le jour», la préparation et l'édition de mémoires de maîtrise en histoire, la parution de quelques volumes sur l'histoire de La Prairie et sur la généalogie, de cahiers destinés aux enfants, et la mise sur pied, en collaboration avec la commission scolaire locale, d'un projet original de diffusion de l'histoire locale auprès de la clientèle des écoles primaires et secondaires de la région.

Un tel dynamisme ne pouvait ignorer les moyens plus modernes et plus efficaces de traitement de l'information; d'où la mise au point d'ARCHI-LOG, un logiciel de traitement des archives selon les règles pan-canadiennes RODA (règles de description des documents d'archives), un projet informatisé sur les baptêmes, mariages et sépultures et la création d'un site internet (site web) qui, désormais, assure à la Société un rayonnement planétaire.

Victime de son succès ?

Ainsi, après vingt-sept années d'existence, la Société a clairement fait la preuve qu'elle savait durer et progresser dans la diversité des points de vue. Ses dirigeants, de toutes les époques, ont su également lui conserver son indépendance d'esprit malgré une dépendance matérielle parfois inquiétante. C'est avec sagesse qu'on a su maintenir un esprit neutre sur le plan politique et une crédibilité qui facilitaient la demande des crédits monétaires indispensables à la poursuite des objectifs et des projets mis en place. Car sans argent, point de salut!

Depuis ses débuts le dynamisme de la Société s'est toujours articulé autour d'un noyau de «membres actifs» appuyés par un ensemble de «membres cotisants» d'une grande fidélité. C'est grâce à la force de ce bénévolat qu'on a su à ce jour développer et conserver un choix de services précieux pour la collectivité: accueil au local, projets de recherche, liens avec le milieu et les média, généalogie, publications de tous genres, site internet, consultation des archives. Le maintien d'un tel éventail exige, à n'en pas douter, d'importantes ressources, tant humaines que financières. Or voilà que les vivres viennent à manquer. Les récentes compressions budgétaires des différents paliers de gouvernement ont porté un dur coup à la Société; comment alors maintenir les services mis en place si l'argent manque pour engager le personnel nécessaire? De plus à cause de la grande diversité de ses opérations la Société se trouve de plus en plus à l'étroit dans ses locaux du Vieux Marché.

Tout cela ne risque-t-il pas d'user prématurément l'équipe actuelle? Que faire devant le manque d'argent et l'absence d'une relève indispensable? Car, malgré une solide crédibilité dans le petit monde des sociétés d'histoire, force est de reconnaitre qu'auprès de la population la Société demeure toujours peu connue et peu reconnue!

Il est heureux que les crises vécues à ce jour aient toujours été génératrices de solutions hardies et réalistes. En ce sens le passé demeure garant de l'avenir!

La prochaine décennie …

La Société se trouve donc à un tournant décisif de sa propre histoire : assurer sa pérennité dans la transmission des savoirs et la conservation des acquis. Hélas la relève tarde à se manifester malgré la multiplication des appels à l'aide, et cela n'est pas sans inquiéter. De plus il est urgent de s'assurer d'un financement stable et récurrent Mais comment faire?

D'aucuns croient que la Société gagnerait à être Intégrée aux services municipaux afin de devenir un véritable centre régional du patrimoine. Un tel choix comporte des avantages et des inconvénients : local adéquat, meilleur équipement informatique, et employés permanents mais au risque d'une perte d'autonomie et d'indépendance.

Pourtant l'arrivée massive des «baby boomers» à la retraite est porteuse de promesses. Cette importante cohorte de la population est constituée d'une forte proportion de gens instruits qui risquent fort de s'intéresser à l'histoire et à la généalogie. N'exigeront-ils pas des services pour lesquels ils seront sans doute prêts à payer?

Enfin d'autres envisagent la prochaine décennie avec optimisme. «Grâce à une relève forte et dynamique et à un bon budget, la SHLM sera comme elle l'a toujours été, une société d'histoire avant-gardiste et modèle.» […] «Son rôle de pionnière sera définitivement reconnue et elle sera citée à titre de ressource essentielle dans le milieu de l'éducation.» Qui dit vrai?

Les historiens signalent à maintes reprises que les relations entre les curés et leur évêque manquaient de cordialité; on n'était pas d'accord avec sa rigueur et son austérité. On l'accusait même d'afficher une doctrine fortement teintée de jansénisme, mouvement religieux français formellement condamné par l'Église de Rome. La population de La Prairie n'était pas la seule à recevoir des ordres de «redressement» venant de l'évêque. Quel effet a produit l'ordonnance de 1719? Nous l'ignorons.

En l'an 2000, 300 ans plus tard, Mgr de Vallier, cet ecclésiastique formé dans la France d'avant la Révolution se croirait issu d'une autre planète. L'histoire religieuse et l'expérience de chacun témoignent aujourd'hui des changements profonds dans la population des paroisses et de toute la province relativement à l'influence de l'autorité religieuse.

Le recensement de Statistiques Canada, 1991, est très significatif à cet égard. On y apprend que 57% de la population du Québec est non chrétienne. Dans l'ensemble du Québec et jusque dans les fins fonds des campagnes, le pourcentage des sans religion talonne de près le nombre de ceux qui se déclarent catholiques romains. La Prairie a suivi le mouvement de cette évolution. En 1719, on ne pouvait même imaginer ce que seraient les déviants immoraux du 20e siècle.

En 1932, les contribuables du Québec étaient encore soumis à la loi de l’Impôt de Guerre votée en 1917 (la même année que la conscription). Pour un revenu annuel de 3 006$, l’impôt à verser était de 6,49 $. Durant la seconde guerre mondiale, pour un revenu annuel de 4 671,55$ il fallait verser à l’état 33,55$ sous forme d’impôt.

Extrait d’un rapport d’impôt, archives privées.

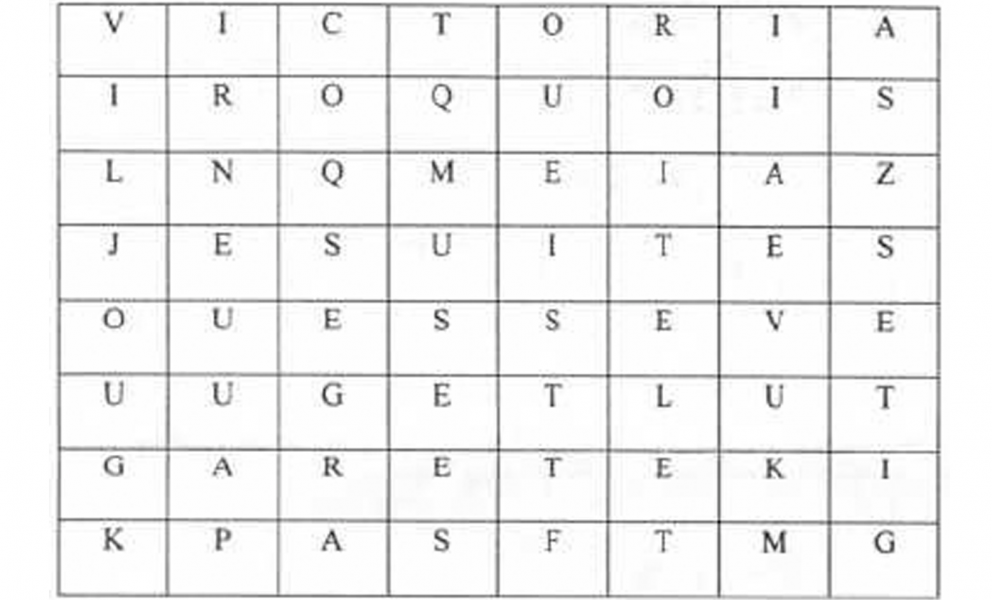

- Les premiers seigneurs de La Prairie

- Pont qui porte le nom d’une reine

- Situé au 249 rue Sainte-Marie

- Crochet utilisé lors des vieilles constructions ou lettre de l’alphabet

- Utilisé pour atteler les bêtes de somme

- Il en existe une réplique sur le ch. St-Jean

- Ancien nom des Mohawks

- Article simple

- Condamne ou libère

- Sa fourrure était prisée des trappeurs

- Petit oiseau

- Nom commun du Chantecler ou réveille-matin des colons

- Trace laissée dans le sable

- On peut y passer la nuit

- Note de la gamme

- Le meilleur

- Graminée d’Asie

- Événement qui eut lieu à La Prairie en 1846

- Pièce utilisée au golf

- Elle coule au printemps

Mot mystère : Nom original de La Prairie (7 lettres) : _ _ _ _ _ _ _

Durant la période du temps des fêtes, les bureaux de la Société historique seront fermés du 16 décembre 1999 au 4 janvier 2000.

- Classement d’archives

- Recherches en généalogie et en histoire

- Cartographie

- Bibliothèque

- Secrétariat

Nous avons besoin de vous…

Contactez la SHLM

Du mardi au jeudi entre 9h et 17h

450-659-1393

Au jour le jour, novembre 1999

En remontant le fleuve Saint-Laurent, le bassin de La Prairie est un vaste plan d'eau qui conduit les voyageurs à la Côte Sainte-Catherine. Pour continuer le voyage en amont, il faut affronter un obstacle naturel, le Sault-Saint-Louis, désigné également Rapides de Lachine. Un niveau d'eau de différence appréciable sépare les pieds des rapides du lac Saint-Louis. Les chutes étroites, rapides de Lachine, sont le chemin obligé pour passer d'un plan d'eau à l’autre. A travers les âges, voyons les moyens employés pour remonter ou descendre cet obstacle vers la pénétration du continent.

Les Amérindiens avalent développé un savoir-faire depuis des siècles lors de l'arrivée des blancs. Nos ancêtres venus de France bénéficiaient de leurs conseils et expertise. En revenant de la région des Outaouais plus particulièrement, ils avaient appris à manœuvrer avec succès leurs canots lourdement chargés de précieuses fourrures lors de la descente des rapides. Il fallait compter avec l'étroitesse de l'espace, la rapidité du courant et les dangers des rochers à fleur d'eau.

Sous le régime français, les trafiquants de fourrures avaient mis au point un bateau à fond plat sur lequel on pouvait empiler jusqu' à 3 ou 4 tonnes de marchandises. On s'aidait au moyen de rames et de solides perches pour éviter les écueils de la descente.

Après 1760, les marchands anglophones construisent des bateaux à fond plat également, de dimensions plus considérables. Les Américains, début XIXe siècle, font les plans des Durham's Boats, à fond plat. On pouvait y transporter de 30 à 40 tonnes de marchandises variées.

Arrive John Molson, qui inaugure au début du XIXe siècle l'ère du bateau-vapeur. A partir de 1830 s’organisent la remontée et la descente des rapides à bord de ces bateaux exigeant certes l'habilité d'un bon pilote mais dont la force motrice ne provient plus uniquement de l'effort humain.

Dans la 3e moitié du XIXe siècle deux compagnies de transport fluvial songent déjà à se fusionner, à savoir la Richelieu et l'Ontario Transportation. En 1913, la fusion s'opère et cela donne la Canada Steamship Line. Celle-ci effectue le transport entre le Québec et I' Ontario. A part les voyages utilitaires les bateaux: permettaient aux nombreux touristes de " sauter les rapides".

Cette activité prit fin en 1949 lorsque le paquebot "Rapide Prince" cessa la descente des rapides avec à son bord des voyageurs avides d'émotions fortes.

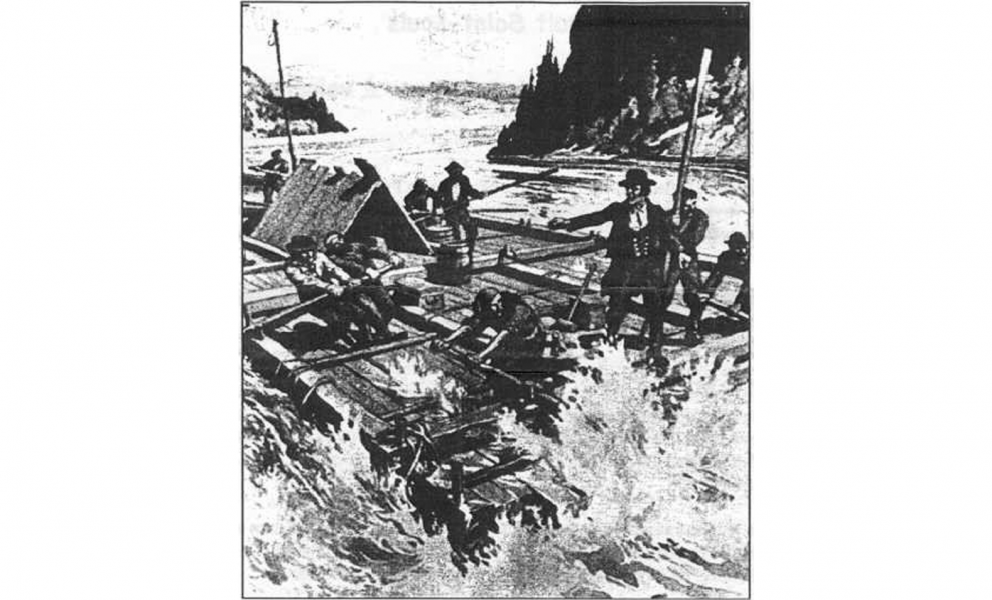

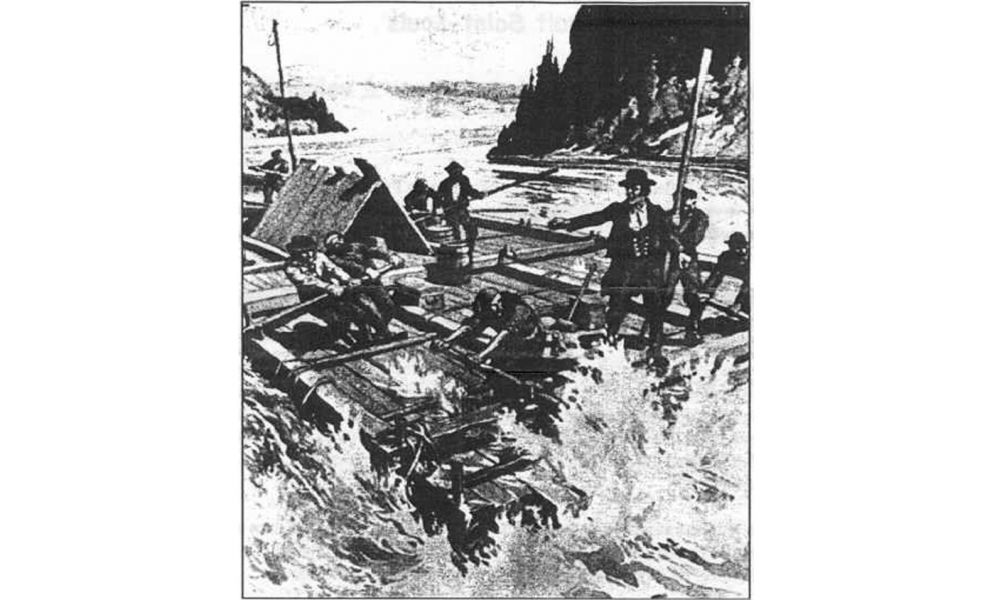

Le Sault Saint-Louis était aussi le lieu de passage des cageux, tout au long du XIXe siècle, soit de 1806 à 1911. Activité commerciale de grande importance, le transport du bois pour la construction de navires anglais s'effectuait vers Québec en provenance de la Vallée de l'Outaouais.

Spectacle impressionnant que ce passage au travers les rapides de ces trains de bois constitués de dizaines de radeaux. Des pilotes expérimentés et habiles conduisaient les hommes et la cargaison dans le bouillonnement des rapides. Ils avaient appris à éviter ces roches à fleur d'eau qui auraient pu facilement briser la structure des radeaux. Les meilleurs pilotes venaient de Kahnawaké ou de Côte Sainte-Catherine, les deux villages voisins des rapides.

Le maître-cageux le plus célèbre fut sans conteste Aimé Guérin, surnommé le Vieux Prince. Il décéda à Côte Sainte-Catherine après avoir été à l'emploi de la compagnie D.D. Calvin pendant 56 ans.

En 1959, une ère nouvelle s'ouvre pour le transport fluvial. La construction de la Voie Maritime du Saint-Laurent permet de contourner l'obstacle naturel des rapides de Lachine. Le transport maritime avec des paquebots venus du monde entier permet les échanges en plus d'une facile pénétration jusqu'aux Grands Lacs ontariens.

Extrait du Journal Collectivité à propos d’Émile Guérin :

ÉMILE GUÉRIN NOUS A QUITTÉ À 89 ANS

Certes de loin, l’une des grandes figures de la région de Laprairie, EMILE GUERIN a succombé doucement à La Prairie au début de la nuit du 27 juillet ’78, à l’âge de 89 ans.

Il laisse dans le deuil 9 enfants vivants soit Alma, Aimé, Ida, Gertrude, Flore, Camilien, Fernand, Yolande, André et 22 petits enfants.

Ancien maire de Côte Ste-Catherine, appelé ainsi autrefois, Emile GUERIN a été pendant plusieurs années «cageux», métier qui se résume au transport du bois sur le St-Laurent, sio de Kingston à Québec dans certains cas.

Il avait cotoyé Jos Monferrant durant son travail de cageux, métier que ce dernier pratiquait également.

Emile Guérin était un homme humoristique et très social selon Pierre Plante du CLSC Kateri qui fut l’un des derniers à l’avoir interviewé dans votre Journal Collectivité. Emile Guérin était l’un des véritables pionniers de Ste-Catherine d’Alexandrie devenue ville aujourd’hui.

La famille Emile Guérin, profite de cette circonstance pour remercier tous ceux qui ont témoigné leurs sympathies soit par offrande de fleurs, assistance aux funérailles, au cimetière, visite au salon Guérin de La Prairie et prie les personnes qui auraient omis de signer le registre du salon, de bien vouloir considérer ces REMERCIEMENTS comme personnel.

Le Journal Collectivité offre à la famille ses plus vives condoléances.

(Photo Pierre Plante)

*Sources*

Martin, Jean, Ville Sainte-Catherine trois siècles d'histoire au pied des Rapides, Ville Sainte-Catherine, 1997.

Robidoux, Léon A., Les Cageux, Les Éditions de l'Aurore. Montréal, 1974.

Les historiens qui ont étudié les mœurs de nos ancêtres sont unanimes. La religion catholique avait imprégné la conscience de ces habitants venus de France. Bien plus, la morale naturelle influençait la conduite de ces bâtisseurs d’un pays nouveau. Dans la famille, on puisait les valeurs fondamentales qui ont contribué à façonner un peuple dont la conduite fut exemplaire à plusieurs égards.

Cependant, comme toute autre société humaine, La Prairie recelait dans son sein ses «déviants». Des écarts de conduite ont obligé les autorités à sévir au nom de la morale chrétienne à préserver. Nous vous en citons trois exemples particulièrement significatifs.

Première partie :

Peu de temps après l’établissement des premiers colons sur leur terre (1667), La Prairie devient à l’occasion refuge de vagabonds professionnels. Ces hommes, coureurs des bois,En 1683, l’expression coureurs de bois qualifie ceux qui font le négoce des fourrures sans permis, ce sont des hors-la-loi. L’autorité civile peut émettre des permis de traite ou donner autorité à des négociants accrédités qui recrutent des voyageurs ou engagés pour faire la traite des fourrures. accumulent chaque année un profit intéressant dans la traite des pelleteries avec les Indiens. Leurs achats de fourrures se font tôt à l’hiver et lorsque les échanges s’avèrent suffisants, ils reviennent dans les villages pour boire ou s’amuser. Certains colons les logent contre rémunération, d’autres ouvrent des cabarets où le vin et l’eau de vie coulent à flot.

Le gouverneur M. De La Barre sévit vigoureusement contre ces abus. Pour faire cesser ces «crimes», une ordonnance est publiée en 1683. Les colons de La Prairie reconnus coupables sont d’abord passibles d’amendes et des punitions corporelles sont infligées aux récalcitrants. L’ordonnance est très explicite : les vagabonds professionnels doivent être chassés de La Prairie après un séjour maximum de 24 heures.

Ordonnance de M. De La Barre qui porte défense aux habitants de La Prairie de tenir cabaret et de retirer les vagabonds (1er juillet 1683)

Le Sieur Le Febvre de la Barre, seigneur du d. Lieu, Coner. du Roy en ses Conls. Gouverneur et son Lieutenant gnal, en toutes les terres de la Nouvelle France et Acadie.

Sur avis certains que nous avons eu, que la pluspart des desordres qui sont arrivez cette année au sujet de la desertion et desobéissance aux ordres de Sa Majesté, ont esté causez par la retraite qui a esté donné dans la Seigneurie de la Prairie de la Magdeleine a une troupe de vagabons et gens sans adveu qui ont esté pendant I' hyver dans la d. seigneurie en divers Cabarets qui s'y sont establis sans ordre des seigneurs ny de Sa Majesté dans lesquels ayant consommé en desbaucbes tout ce que leur travail leur avoit produit l'année précedente avec un scandal extrême pour le public. Ils ont fait plusieurs assemblées sediteuses, et en Icelle comploté contre le service du Roy et de leur patrie : à quoy estant nécessaire de pourvoir et empescher la continuation de pareils crimes et desordres en supprimant la Retraite des d. Vagabons; nous avons fait et faisons deffense a tous les habitans de la d. seigneurie de la Prairie de la Magdeleine, frontière des Anglois et lroquois, de tenir cabaret, vendre vin, ny eau de vie, et de recevoir des hostes sans permission particulière de leur Seigneur a cet effet à peine de cent livres d'amande pour la première fois, moitié d'icelle applicable aux reparations de l' église du d. Lieu, et l'autre au denonciateur, Et de punition corporelle pour la seconde fois. Faisons pareillement très expresses inhibitions et defenses a tous les babitans de la d . seigneurie de recevoir ny retenir en leurs Maisons aucuns hommes qu'ils ne connoistront pas pour habitans et domiciliez en ce pays plus de l'espace de vingt quatre heures après lesquelles ils seront tenus de donner a leurs Seigneurs, ou leurs preposez, ou a M. Perrot Gouverneur de cette Isle et par nous commis du soin de toute la coste les noms et qualité des d Vagabons qui autont logé chez eux et de ce qu'ils auront fait pendant leur séjour a peine d'estre pris en leur nom et de rependre de toutes les actions des d. Vagabons les 24 heures passées et d'estre condammez aux amandes de droit.

Fait a Montreal le premier jour de juillet 1683.

(signé) Le Febvre de la Barre

Par Monseigneur

L.S. Regnault (1)

À suivre …

Mercredi le 17 novembre à 20h

M. Marc Lefebvre, conseiller en relations industrielles.

Sujet de la conférence: Châteauguay au temps des Lemoyne.

Anecdotes

En 1683, au moment de l'ordonnance sur les cabarets et les vagabonds, La Prairie ne comptait que 151 habitants (voir l'article plus loin dans ces pages).

La loi de 1829 sur la refonte de la carte électorale du Bas-Canada créait le comté de Laprairie.

Des 40 noyés qui ont péri le 14 mai 1819 lors du chavirement, près de l'île au Héron, du traversier entre Montréal et La Prairie, un seul était de La Prairie. Seulement trois personnes, deux hommes et une femme, réussirent à s'agripper au navire.

Le bruit de nos difficultés est parvenu très tôt en France et à l’Assemblée de Laprairie qui eut lieu vers la mi-août 1837, Monsieur de Pontois, ambassadeur de France aux États-Unis, et Monsieur de Saligny, attaché d'ambassade, étaient présents. Ils sont, paraît-il, venus dans le pays en obéissance à un ordre secret de leur gouvernement qui leur avait enjoint de se rendre compte par eux-mêmes de la véritable situation du pays. Ils s'en retournèrent après avoir conféré avec quelques-uns des principaux chefs patriotes et avoir essayé de leur démontrer la folie d'entretenir une agitation aussi considérable. Selon eux, la situation ne pouvait aboutir qu'à une guerre civile à laquelle nous n'étions nullement préparés.

Carte de membre…

Voici déjà le moment de l’année où il vous faut songer à renouveler votre carte de membre ! Ce geste est important pour la SHLM et pour le maintien des services envers ses membres.

S.V.P. COMPLÉTER LE COUPON QUI EST JOINT À CE BULLETIN.

Au jour le jour, octobre 1999

Colloque, 9 février 1999

Centre des femmes L’Éclaircie, La Prairie

Dans la région de La Prairie, les femmes ont développé la SOLIDARITÉ DU CŒUR dès le début de la colonie el de la fondation de La Prairie en 1667. Chacune a su regarder les BESOINS des autres femmes pour apporter son AIDE aux voisines et amies. Pendant près de 300 ans, les femmes vivaient en majorité sur des fermes et accouchaient en moyenne tous les 2 ans. Le médecin était rarement disponible et les sages-femmes avaient un grand territoire à desservir, les voisines devaient donc assister les futures mères.

La solidarité du cœur fait naître également des actions collectives.

Trois occasions qui en témoignent nous sont relatées dans les archives:

1ere 1714 – L'Évêque veut «rationaliser» le territoire d'une paroisse voisine et amputer des secteurs de cette paroisse «Son représentant qui vient enquêter est attaqué par une foule de femme qui menacent de le tuer et de jeter son cadavre dans le marécage.» Pour nos ancêtres, la paroisse fixe le sentiment d'appartenance à une communauté. (Allan Green, Brève histoire de la Nouvelle-France,) Boréal, p.51

2e 1728 – Solidarité économique, à La Prairie. Les femmes appréciaient le coton des Indes pour fabriquer des vêtements d'été. La France n'y gagnait pas financièrement. Ordre du Roi est donc donné à toute la colonie, défendant d'acheter de l'indienne. Le notaire Barette est chargé de lire cette ordonnance sur le parvis de l'église de La Prairie après la messe du dimanche. Plusieurs femmes sont mises au courant, s'assemblent à la porte de l'église et décident de saisir le notaire, de lui bander les yeux, sans violence. Elles lui arrachent le texte qu'elles déchirent en mille morceaux. (Louis Lavallée, La Prairie en Nouvelle-France, McGill-Queen's University Press, p.161

3e 1757 – La nourriture est rare, les fermiers sont requis comme soldats car on est en pleine guerre de la Conquête (1760). Les femmes font front commun et protestent parce que la ration de pain pour chaque famille n'est plus distribuée. Le pain est remplacé par de la viande de bœuf ou de cheval Les femmes organisent un soulèvement, exigent de parler au marquis de Vaudreuil, et défient son autorité. Elles refusent de manger du cheval, cet ami de l'homme. Le général Lévis propose d'arrêter ces femmes qui profèrent des paroles injurieuses envers l'autorité. Vaudreuil n'ose pas sévir contre celles-ci car cela aurait envenimé le climat d'un pays en guerre. Robert-Lionel Séguin, La civilisation Traditionnelle de l'habitant aux XVIIe et XVIIles, Fides, p. 108

Un groupe de femmes est présent depuis les débuts de La Prairie et leur association religieuse fondée par Marguerite Bourgeoys et ses compagnes, procure l'enseignement aux filles vivant dans les campagnes. Ayant appris à lire et à écrire, elles conseillent ensuite leurs maris dans les négociations d'affaires. Solidaires des filles de la paroisse, les religieuses procurent un enseignement gratuit et gagnent leur vie par des travaux de couture et vont même jusqu'à poser et mastiquer les vitres de l'église de 1705.

Dans les années 1840 – les religieuses de La Providence ouvrent à La Prairie une maison pour accueillir les dames âgées et les orphelines à qui elles procurent l'enseignement. Ces «pensionnaires» payent avec des poches de pommes de terre et autres produits de la ferme. Ce sont les débuts des œuvres sociales organisées dans La Prairie.

Vers 1900, on voit naître les premières générations de féministes avec le timide regroupement des femmes ouvrières dans les villes. À La Prairie, plusieurs filles venues des campagnes s'engagent comme «servantes» dans les familles plus fortunées du village.

La Solidarité des femmes suscite l'organisation de l'Assistance maternelle vers 1930, lors de la crise économique. Pour les mères nécessiteuses on prépare des «layettes» qui procureront l'essentiel lors des accouchements. Bien plus, du lait sera distribué aux futures mères dans le besoin.

Puis, arrive la Révolution tranquille des années 1960. L'État-Providence prend en charge les domaines de l'éducation et de l'assistance Sociale. Cependant, en cette fin de siècle, l'État est essoufflé financièrement et l'on parle de «déficit zéro».

C'est alors que les femmes SOLIDAIRES pourront se souvenir du passé où les femmes ont investi des énergies et beaucoup d'amour pour prendre en charge des besoins nouveaux et porter secours aux femmes d'aujourd'hui et de demain.

L'histoire nous enseigne que c'est ENSEMBLE que les femmes peuvent agir de manière à aider celles qui présentent des besoins. Souhaitons donc que chacune d'entre nous entendra l'appel et voudra bien s'impliquer en conséquence.

Merci !

Les travaux de rénovation du Musée du Vieux Marché s'achèvent. Cependant on avait dû, dès les débuts de ceux-ci, en suspendre le cours afin d'entreprendre des fouilles archéologiques. Ne devant pas dépasser une semaine en durée, l'importance et le nombre des vestiges non perturbés permirent aux archéologiques de bénéficier d'une semaine supplémentaire.

Parmi les découvertes intéressantes, on a mis au jour la base de la tour de séchage pour les boyaux d'incendie. Rappelons qu'un poste de pompier voisinait autrefois la boucherie dans l'édifice du Vieux Marché. On a également retrouvé des vestiges (fondations) de deux bâtiments antérieurs à la construction du bâtiment actuel (1863).

Selon les recherches effectuées par M. Michel Aubin, la première mention d'un bâtiment sur ce lot remonterait à la fin du 18e siècle. Des recherches approfondies permettront d'en savoir davantage. Associées à ces vestiges, on a retrouvé au moins cinq latrines (fosses d'aisance et à déchets), très riches en vestiges d'usage courant. Le matériel excavé s'y trouvait en très bon état, plusieurs pièces étant même complètes (bouteilles avec leur bouchon de liège, pipes de plâtre, pièces de monnaie etc.). Une grande partie de ce matériel date du début du 19e siècle et même avant.

Ces artefacts mis à part, la découverte la plus intéressante pourrait bien être la mise à jour de traces de pieux qu'on croit être ceux de la seconde palissade; le fort original ayant été agrandi au cours du 18e siècle. Ici le lecteur se rappellera les traces de palissade déjà identifiées depuis 1976 en de nombreux endroits du Vieux La Prairie. La multiplication de ces traces est indispensable pour préciser les différents tracés des anciennes palissades.

Dès que le rapport officiel de ces fouilles paraîtra, ce qui tarde toujours, nous semas en mesure de vous fournir une image plus complète des richesses archéologiques de ce secteur. Une histoire à suivre …

Journaliste et patriote actif dans la région de Saint-Denis sur Richelieu, il était, comme son cousin le peintre Charles-Alexis Boucher de La Prairie, le neveu du curé Boucher.

Bien aimé de son oncle curé, il semble certain que ce dernier ait contribué à lui éviter une condamnation lors des troubles de 1837.

Mercredi le 20 octobre à 20h

M. Bernard Morel, dir. adjoint au Service de Génie et d'Urbanisme à La Prairie.

Le développement du Vieux La Prairie.

Appel à l’aide, suite…

Nous vivons présentement une situation difficile. En effet, à la fin du mois courant, nos derniers employés subventionnés auront fini leurs mandats. Pourtant nous devons continuer d'assurer nos services. Afin d'alléger les tâches de nos bénévoles actuels nous avons donc prévu de diminuer nos heures d'ouverture au public. Nous avons également mis sur pied un comité de travail qui continuera la réflexion amorcée l'automne dernier concernant l'avenir de la SHLM. Nous sommes cependant convaincus de la nécessité de recruter de nouveaux bénévoles. Un petit engagement de trois heures semaines nous aiderait grandement dans la poursuite de nos activités. Vous avez peut-être un ami, un parent ou une connaissance qui serait prêt à nous donner un «coup de pouce». Pour information, contacter le 450 659-1393.

Manon Charbonneau

Au revoir

Anne Ducatel a terminé son stage chez nous, le 30 septembre dernier. Nous la remercions chaleureusement pour sa collaboration et son implication dans nos nombreux projets. Tout au long de son stage, elle a démontré une grande facilité d'adaptation et un professionnalisme hors pair. Nous lui souhaitons la meilleure des chances dans la poursuite de ses études.

L’équipe de la SHLM

Avis important

À compter du 11 octobre 1999, notre local sera ouvert au public seulement les mardis, mercredis e1 jeudis de 9h00 à 17h00, et ce pour une période indéterminée. Un manque de ressources humaines nous oblige à limiter nos heures d'ouverture.

La direction de la SHLM

Au jour le jour, septembre 1999

Située au cœur de la colonie devenue britannique en 1760, Montréal, métropole commerciale est devenue le partenaire par excellence des gens d'affaires. Les échanges s'effectuent surtout avec les États-Unis d'Amérique, pays devenu indépendant depuis 1776.

Le village de La Prairie, de par sa situation géographique, devient le lieu de transit tout désigné pour le transport des marchandises vers New-York.

Au début des années 1800, John Molson instaure le service par bateaux à vapeur entre le port de Montréal et le quai de La Prairie. L'établissement d'une voie ferrée reliant La Prairie et Saint-Jean- sur-Richelieu permet en 1836 une meilleure circulation sur la terre ferme. On transporte ensuite les marchandises par voies d'eau jusqu'aux ports de mer du pays voisin.

Le village étant devenu un pôle important pour les marchands anglophones, ceux-ci constituent près de 40% de ses résidents. De nombreuses auberges logent les voyageurs ainsi que les marchands itinérants qui sillonnent les campagnes.

Dans ce milieu en pleine croissance économique, la vie intellectuelle prend également son essor. Plusieurs écoles sont ouvertes pour les jeunes du village et des campagnes. Quelques francophones acquièrent une formation académique plus avancée et ont une heureuse influence sur la vie sociale du village.

Jean-Baptiste Varin (1812 – 1899), né à la Baie Georgienne dans le Haut-Canada vient habiter La Prairie à l'âge de 11 ans. En 1823, son père achète terrain et maison en face de l'église. L'incendie de 1824 ayant tout détruit, il y érige la maison de pierre que l'on voit encore aujourd'hui. Jean-Baptiste reçoit en don de son père, en 1834, cette propriété qu'il habitera toute sa vie.

Jeune homme, Varin acquiert sa formation à l'étude de Louis Barbeau & Edmond Henry, notaires à La Prairie. Admis au notariat en 1833, il entreprend une carrière lui permettant d'occuper des postes d'envergure nationale. Son intérêt pour la vie publique l'incite à se présenter d'abord à la mairie de La Prairie; il est le premier à assumer cette responsabilité, et cela de 1846 à 1851.

La vie politique l'attirant, il pose sa candidature et est élu député en 1854 dans le comté d'Huntingdon qui comprend La Prairie et Napierville. Il développe des liens de confiance et d'amitié avec Sir Georges-Étienne Cartier, un des Pères de la Confédération de 1867.

Nous savons tous que la Ville de La Prairie doit son nom aux prairies naturelles que les premiers Français remarquèrent sur la rive sud de Montréal au 17e siècle. De même, les Iroquoiens avaient nommé ce lieu Kentake, nom qui évoque aussi les prairies. Mais, savons-nous vraiment de quoi elles étaient composées ?

Pour mieux comprendre ce phénomène, il faut faire appel à la paléobotanique (étude de la flore des temps anciens) ainsi qu’à la géologie. Après l’épisode de la mer Champlain, le fleuve Saint-Laurent s’est graduellement mis en place en creusant son lit dans les divers dépôts laissés par les glaciers et la mer. Ainsi, il y a 6 000 ans, un chenal reliait La Prairie à la rivière Richelieu dans la région de Chambly. Ce couloir de basses terres fut longtemps inondé. Il est constitué de terres argileuses mal drainées, ce qui favorise la présence de tourbières.

C’est en 1935 que le Frère Étienne, Supérieur Général des Frères de l’Instruction Chrétienne, demanda au Frère Irénée-Marie une étude sur les tourbières de notre région. Au départ, l’objectif était «d’étudier les Algues de la tourbière de Saint-Hubert au double point de vue de la paléobotanique, et de la flore actuelle systématique et écologique». Cependant, le Frère Irénée-Marie se rendit vite compte de l’ampleur de la tâche. Ce qui est fort compréhensible lorsqu’on sait que les zones humides constituent un milieu fort riche ayant une productivité au niveau de la biomasse plus grande que les forêts tropicales. Il limita donc ses recherches à la famille des Desmidiées, qui constitue une partie importante des algues de la tourbière. Les études paléobotaniques ont dû aussi être abandonnées. Le territoire d’étude fut agrandi afin de «pouvoir tirer des observations et des expériences écologiques des conclusions d’une portée quelque peu générale». Ainsi, l’étude fut menée sur toutes les pièces d’eau de la région de Montréal. Cette région comprend d’une part l’archipel de Montréal et d’autre part un territoire compris entre Châteauguay et Longueuil jusqu’à la rivière Richelieu, soit environ 450 milles carrés. Dans son étude, une attention particulière fut portée aux tourbières de La Prairie et de Fontarabie. La première se situait principalement sur les terres de la Commune, partant de la carrière de schiste de la briqueterie Saint-Laurent et traversant la rivière Saint-Jacques jusqu’au ruisseau Saint-Claude environ. De l’autre côté de la route 104, la tourbière de Fontarabie partait un peu avant l’autoroute 30 actuelle en allant vers Saint-Jean et l’autoroute 10. C’était la plus grande des deux. Aujourd’hui, l’assèchement des terres et la construction des nouveaux quartiers résidentiels ont passablement réduit leur superficie, mais il est encore possible d’en apercevoir des lambeaux lorsqu’on s’éloigne de la route 104 dans les secteurs encore boisés.

On peut s’imaginer l’énorme travail qui, pendant trois ans, occupa le Frère Irénée-Marie. L’été, un filet à moustiques sur la tête, pataugeant dans la boue, les poches bourrées d’encriers avec en bandoulière le filet à insectes, le thermomètre et la grande pipette, il allait cueillir ses échantillons d’algues microscopiques. L’hiver s’ajoutait la hache pour casser la glace des marais. Toutefois, la saison hivernale facilitait les déplacements grâce au sol gelé. L’échantillonnage se faisait en tendant «un fil de fer portant, également espacés, 10 fils de laiton à chacun desquels avaient été attachés une éponge et un bouchon de liège pour en assurer la flottabilité». Le plancton comprenant les Desmidiées s’y accrochait.

La Société historique de La Prairie a complètement remis à jour son site Internet. Nous avons maintenant une version anglaise afin de répondre aux demandes de plus en plus nombreuses venant des États-Unis et des autres provinces canadiennes. D'une présentation agréable avec de nouvelles sections, nous pouvons être fiers de cette réalisation. Il faut souligner l'apport des employés subventionnés et des nombreux bénévoles qui ont œuvré pour rendre notre site de plus en plus beau et instructif.

Notons en passant le travail créatif de l'infographiste Liette Provost.

Vous êtes donc invités membres et amis de la Société à venir à l'inauguration officielle de notre nouveau site le mercredi 15 septembre prochain à 20h00. Nous vous parlerons aussi de nos divers outils informatiques servant à la recherche historique et généalogique. C'est un rendez-vous à ne pas manquer.

Deux citoyens de La Prairie, messieurs Robert Mailhot et Gilles Desmeules, proposent la création d’une nouvelles piste cyclable reliant les villes de La Prairie et de St-Jean. Une telle réalisation aurait pour effet de souder ensemble deux réseaux cyclables déjà existants ; à savoir celui de l’Estrie (Granby, Farnham, etc.) et celui de la rive-sud de Montréal, qui s’étend de la Côte Ste-Catherine jusqu’à Boucherville. D’ailleurs, il est déjà possible d’atteindre Montréal en vélo depuis la rive-sud.

La piste cyclable proposée longerait sur une partie de sa course le tracé du premier chemin de fer canadien établi en juillet 1836 entre La Prairie et St-Jean. Voilà donc une occasion unique de mettre en valeur l’histoire locale et nationale. De plus, ce lien cyclable attirerait des centaines de nouveaux visiteurs dans le Vieux La Prairie : un apport touristique à ne pas dédaigner.

En plus de l’étude systématique et descriptive des Desmidiées présentes dans les tourbières, le Frère Irénée-Marie se penchât sur le problème de leur dispersion. Il essaya d’examiner toutes les possibilités de transport de cette flore minuscule. Ainsi, il planta à plusieurs endroits des perches portant une tablette sur laquelle était posée une assiette remplie d’eau filtrée. Celles-ci recueillaient tous les débris minéraux et organiques apportés par le vent. Les animaux fréquentant ces milieux ont aussi été examinés. Le fusil et les pièges faisaient donc partie de l’équipement du Frère Irénée-Marie. Il releva la présence de 13 espèces d’oiseaux aquatiques, dont les plus communs étaient les canards, les hérons, les bécassines, les martins-pêcheurs, les pluviers et les mouettes. Il a pu constater que ceux-ci étaient d’importants colporteurs de Desmidiées qui se retrouvaient sur leur patte ou dans leur plumage. De nombreux animaux à fourrure (7 espèces identifiées) jouaient le même rôle. Parmi les autres animaux assurant la dispersion des Desmidiées, on retrouve les grenouilles, les crapauds, les tortues et les couleuvres. De plus, lors des crues du printemps et de l’automne, les poissons peuvent passer d’une mare à l’autre, transportant sous leurs écailles de nombreuses algues. L’étude révéla aussi l’importance des insectes dans ce domaine. Les plus fréquents étant les libellules, les nèpes, les notonectes, les gyrins et les hydromètres.

Après la cueillette venait ensuite le nettoyage et la préparation des échantillons, l’identification des différentes espèces et leur dessin. Pour mener à bien la tâche d’identification, le Frère Marie Victorin, mis à la disposition du Frère Irénée-Marie la bibliothèque de l’Institut Botanique de l’Université de Montréal. Des milliers d’heures de laboratoire allaient révéler la richesse des tourbières de notre région. En effet, 527 espèces furent identifiées, dont 357 nouvelles pour la province de Québec et 48 inconnues jusqu’alors. Le Frère Irénée-Marie déclare même que le Québec se place parmi les contrées les plus riches en Desmidiées. Ces petites algues s’inscrivent dans la longue chaîne alimentaire qui sert à nourrir de nombreuses espèces de poissons, de batraciens, de mammifères et d’oiseaux. Une fois asséchées, les tourbières fournissent un sol très riche pour la production maraîchère. Le Frère Irénée-Marie souligne même que les compagnies de chemin de fer se servaient de la tourbe pour chauffer les locomotives au 19e siècle avant l’exploitation des mines de charbon des Maritimes.

À notre époque, où nous prenons de plus en plus conscience de l’importance et du rôle que jouent les milieux humides dans l’écologie de notre planète, nous pouvons dire que le travail du Frère Irénée-Marie nous a révélé l’importance de ces milieux. Souhaitons que nous saurons préserver ce qui nous reste de cette richesse.

Cet article résume le travail du Frère Irénée-Marie, qui a publié le résultat de ses travaux dans le livre : «Flore desmidiale de la région de Montréal». La Bibliothèque de la Société historique de La Prairie possède un exemplaire de cet ouvrage publié à La Prairie en 1939. Vous pouvez venir le consulter.

Celui-ci lui confie le poste d’agent de la Seigneurie de La Prairie, qu’il occupera pendant 50 ans. L'essentiel de sa tâche consiste à collecter leur dû auprès des censitaires. Les sommes recueillies sont versées au trésor public et distribuées pour l'éducation au Bas-Canada. Les Jésuites conservent cependant leurs droits de propriété reconnus inaliénables en droit international.

Varin, député, prépare un projet de loi pour l'abolition de la tenure seigneuriale à la demande de Georges-Étienne Cartier. Cette loi est votée par le parlement en 1854. Cartier fonde le bureau du cadastre en 1864, Varin y siège à titre de principal responsable. Ce registre public définit la surface d'un terrain et la valeur des biens immobiliers qu'on y retrouve. L'inscription au cadastre permet au gouvernement d’établir l’impôt foncier. Un véritable système municipal avait déjà été créé en 1850.

Le cadastre de 1867, dont La Prairie a été doté, est encore en vigueur aujourd'hui en l'an 2000. Une mise à jour a été entreprise par le gouvernement provincial. La Prairie sera particulièrement touchée, puisque de nombreuses terres agricoles ont été loties pour la construction résidentielle. Bien plus dans les années 1950, des villes nouvelles, Brossard et Candiac, ont été créées à même des terres agricoles.

Lorsque la fabrication du cadastre est terminée, Varin occupe différents postes de commissaire au gouvernement. Avec ses collaborateurs, il élabore un règlement régissant la question des Lotis et ventes, droits autrefois dévolus aux seigneurs.

Jean-Baptiste Varin décède en 1899 à l'âge de 87 ans. Pendant sa vie, il a rempli des tâches importantes. Sa compétence et la qualité de son travail lui ont valu la confiance des hommes politiques qui ont fait appel à ses services.

Besoin urgent de collaborateurs bénévoles… (voir l’article à l’intérieur)

Un appel à l’aide !

La Société historique de La Prairie subit actuellement les impacts des nombreuses compressions budgétaires provenant des instances gouvernementales, ce qui entraîne une réduction importante du personnel nécessaire à la poursuite de ses activités.

Par conséquent, la Société historique sollicite la collaboration de tous ses membres. Elle a présentement besoin de personnes intéressées à donner quelques heures par semaine pour effectuer diverses tâches telles que: faire des recherches généalogiques ou historiques, entrer des données à l'informatique (à la maison ou au local), classer des documents, accueillir des visiteurs, etc …

Votre disponibilité ou celle de vos amis(es) serait grandement appréciée. Pour plus d'information, contacter le 659-1393.

La Société historique de La Prairie vous propose un voyage de plus de 5 millions d’années, des débuts de l’histoire de l’humanité en passant par les grandes étapes de son évolution : les premiers hominidés, l’apparition du langage, la découverte du feu, les débuts de l’agriculture, les premières cités et les premiers états. C’est une des plus passionnantes histoires, la nôtre, qui vous sera racontée par l’archéologue Charles Beaudry tous les mardi soir du 5 octobre au 16 novembre 1999.

Pour s’inscrire, il suffit de faire parvenir d’ici le vendredi premier octobre son nom, son adresse et son numéro de téléphone avec un chèque au nom de la Société historique de La Prairie à l’adresse suivante : 249, rue Sainte-Marie, C.P. 25005 La Citière, La Prairie, (Qué.) J5R 5H4

Le coût est de $35,00 pour les membres de la Société historique et de $40,00 pour les non-membres.

On peut aussi s’inscrire en se présentant au local de la Société.

Une «Fête des Perras» se tiendra pour le 350e anniversaire de l’arrivée de l’ancêtre. Si intéressé, contacter Pierre Perras au 450-923-1223.

20 octobre 1999

Bernard Morel, directeur adjoint du Service de Génie et Urbanisme de la Ville de La Prairie.

Sujet : Projet et réalisation du comité de Développement du Vieux La Prairie.

17 novembre 1999

Marc Lefebvre, conseiller en relations industrielles.

Sujet : Châteauguay, au temps des Lemoyne.

19 janvier 2000

Linda Gray, docteur en histoire.

Sujet : La Prairie, carrefour 1667 – 1720.

16 février 2000

À déterminer…

Sujet : Archéologie.

15 mars 2000

François Lafrenière, recherchiste en histoire, patrimoine et généalogie.

Sujet : Le curé Boucher dit Belleville et la Guerre de 1812.