Au jour le jour, mars 2018

Notre vente de livres usagés approche à grands pas. Cette année, elle commencera dans la matinée du jeudi 26 avril et se terminera dans l’après-midi du samedi 28 avril 2018. Nous sommes actuellement dans la phase préparatoire de cet événement et nous aimerions vous rappeler qu’il est toujours possible d’apporter des livres usagés à la SHLM du mardi au jeudi durant les heures d’ouverture ou de les déposer dans la boîte prévue à cet effet à la bibliothèque Léo-Lecavalier, située dans le Centre multi-fonctionnel Guy-Dupré.

En rédigeant le rapport annuel en prévision de la tenue de l’assemblée générale, nous avons pu constater l’ampleur du soutien des élus des différents paliers de gouvernement (municipal, provincial et fédéral) dans la réalisation de notre mission. Ce soutien, financier ou moral, se présente sous différentes formes.

C’est ainsi que la municipalité de La Prairie nous remet annuellement la somme de 35 000 $ depuis plus de quinze ans ; à la suite des démarches entreprises par le président de l’époque, Monsieur René Jolicoeur. Cette somme nous permet d’engager une coordonnatrice et assure l’ouverture de nos locaux durant la saison morte. Le 15 février dernier, le maire de La Prairie, Monsieur Donat Serres, nous a remis le premier versement de cette subvention.

Le 21 janvier dernier, Monsieur Richard Merlini,député de la circonscription provinciale de La Prairie, a profité de sa présence à notre brunch annuel pour annoncer une aide financière de 2 000 $ à la SHLM en provenance de son programme de soutien à l’action bénévole.

Finalement, M. Jean-Claude Poissant, député de la circonscription fédérale de La Prairie, travaille actuellement sur notre demande de subvention envoyée à Emplois d’été Canada pour engager quatre guides étudiants l’été prochain. Monsieur Poissant sera également un des commanditaires

de notre nouveau site web qui devrait être inauguré d’ici l’automne 2018.

La SHLM est très reconnaissante du soutien des élus des différents paliers de gouvernement et les remercie de lui permettre de réaliser sa mission.

Il y a de cela plus de vingt ans, nous recevions à la Société d’histoire un ensemble de trois documents issus de Parcs Canada et intitulé « La bataille de La Prairie du 11 août 1691 ». Étrangement, la page frontispice portait en diagonale l’inscription « pas de circulation ». La première partie de ce matériel figure un texte de 18 pages qui résume l’essentiel des deux affrontements c.-à-d. l’attaque du fort au lever du jour et l’affrontement avec les troupes de Valrennes plus tard en avant-midi. À cela s’ajoute une annexe intitulée « Documentation pour la Bataille de La Prairie ». Ce sont essentiellement des extraits de récits écrits antérieurement sur l’évènement.

La seconde annexe est composée de cartes anciennes de la région ainsi que de deux plans reconstituant l’attaque

du fort et le déroulement du second engagement à la Bataille. Après avoir pris connaissance du tout, nous avions mis cela de côté occupé que nous étions à d’autres travaux de recherche.

Fin 2008, à la suite de quelques échanges, l’importance de l’affrontement du 11 août 1691 revint en surface. C’est ainsi qu’un groupe composé de Stéphane Tremblay, Jean Joly et moi-même prit la résolution de pousser la recherche plus avant et de publier un livre sur le sujet. Bourdages, Joly et Tremblay, « 1691 La bataille de La Prairie », Éditions Histoire Québec, 3e trimestre 2009. Le volume de 150 pages est divisé en quatre parties : état général de la situation à l’aube du 11 août 1691, description détaillée des deux batailles, géographie physique des lieux suivie de nombreux documents annexes.

Malgré la curiosité suscitée par l’ensemble du livre, l’intérêt fut vite porté sur le travail de Jean Joly. À la suite d’un patient et minutieux travail sur les chaînes de titres et les récits de voyageurs, ce dernier a réussi à situer avec précision l’emplacement de l’ancien embranchement du chemin de Saint-Jean et du chemin menant au fort de Chambly. Cette intersection est un repère important pour suivre le trajet emprunté par les troupes de Schuyler et pour éventuellement situer le lieu précis du second affrontement alors que le Hollandais et ses hommes fuient vers le Richelieu.

« Ainsi l’embranchement si situe sur le lot 24 du plan de Rielle, à 7 arpents de la base du rang, tels que mesurés à partir du plan de Péladeau. Le chemin du rang de la Bataille passe à 9 arpents de la base du rang selon le plan de Rielle. Sur ce dernier, l’embranchement se trouve donc à 2 arpents du chemin de rang actuel, en direction de La Prairie. Ce chemin porte aujourd’hui le nom de rang de la Bataille Nord et traverse les lots 24 et 27 au même endroit que sur le plan de Rielle. »« 1691 La Bataille de La Prairie », page 83

Comme l’affrontement final entre les troupes de Schuyler et celles de Valrennes ne s’est pas situé au lieu de l’embranchement, il faut alors tenir compte des différents récits de la bataille et de la topographie (présence du ruisseau et d’un coteau) pour avancer quelques hypothèses sur le site probable de l’engagement. C’est ce que fit Jean Joly en concluant : « La découverte, à l’un ou l’autre endroit, de balles en plomb pour fusils à silex pourraient bien trancher entre B et Y comme lieu de l’affrontement final »Ibidem, page 89et d’ajouter que « Seules des fouilles archéologiques pourraient peut-être nous le révéler ? » Ibidem, page 89

La découverte informelle par des citoyens, le 5 novembre 2011, de vingt-trois balles de plomb localisées en surface sur la terre de Monsieur Bisson allait donner un certain avantage à l’une des hypothèses de Jean Joly. À la suite de cette trouvaille, quelques années s’écoulèrent avant que l’archéologue Frédéric Hottin du Musée d’archéologie de Roussillon n’annonce en 2016 que, dans le but d’éclaircir le lieu de l’embuscade tendue par les troupes de Valrennes, la MRC de Roussillon (le Musée d’archéologie de Roussillon), en partenariat avec la Société d’histoire de La Prairie-de-la-Magdeleine et la firme d’archéologie Arkéos inc., allait mener une journée de prospection archéologique à l’automne de la même année dans le secteur du rang de

la Bataille.

L’objectif avoué de l’opération était de tester l’hypothèse privilégiée par Jean Joly, c’est-à-dire explorer un espace situé au nord-ouest de l’intersection des chemins de Saint-Jean et de la Bataille.

La prospection

Le projet de recherche archéomuséologique de la bataille de La Prairie en septembre 2016 a été conçu selon une approche publique et collaborative. Rapport d’intervention, automne 2016, La Prairie, BiFi-64, page 11

Les principaux objectifs du projet étaient de :

• Réaliser une expérience d’archéologie publique participative et collaborative en milieu muséal, par une activité de prospection archéologique historique

• Contribuer à développer les connaissances sur le passé régional, notamment par la collecte d’informations archéologiques inédites sur la bataille de La Prairie

• Produire et diffuser de nouveaux contenus archéomuséologiques

• Mettre en valeur un évènement historique considéré d’importance patrimoniale au niveau local et régional.Rapport d’intervention, automne 2016, La Prairie, BiFi-64, page 11

C’est ainsi que le 17 septembre 2016, onze personnes se présentaient sur le site présumé du second affrontement du 11 août 1691. Cette troupe était composée de deux archéologues accompagnés de neuf chercheurs bénévoles de compétences diverses. Ces personnes, dont deux membres de la SHLM et un bénévole muni d’un détecteur de métaux, avaient été préalablement formées et étaient bien encadrées.

Les bénévoles ont d’abord procédé à l’inspection visuelle de la surface du sol en se tenant à une distance de plus ou moins 2 m l’un de l’autre, formant ainsi huit lignes parallèles de prospection. Lorsqu’un vestige mobilier était repéré en surface, les bénévoles signalaient sa présence à l’aide d’un drapeau de marquage.

Chaque trouvaille était documentée, photographiée, géolocalisée, prélevée, étiquetée et ensachée. Les découvertes dues au détecteur de métaux étaient traitées de la même façon. S’il arrivait que l’objet détecté ne se trouve pas en surface, un sondage à la pelle ou à la truelle était réalisé.

L’intervention prévoyait également la prospection de deux sous-secteurs à l’intérieur desquels il était prévu de faire une inspection visuelle de la surface du sol, de collecter les vestiges mobiliers visibles en surface et d’effectuer des sondages manuels au besoin.Ibidem page 25

Tous les objets découverts ont été transportés à la réserve archéologique de la MRC de Roussillon, située au sous-sol du Musée de Roussillon, afin d’y être nettoyés, catalogués, marqués et pour certains restaurés et mis en réserve.

Les résultats

Au total, 89 objets ont été découverts, localisés puis prélevés pour analyse. Aucun d’entre eux ne semble être préhistorique. En fait, la plupart dateraient du 19e et du début du 20e siècle. Quelques-uns pourraient cependant être associés à la période coloniale, soit au Régime britannique (1760-1867) et peut-être aussi au Régime français (1600-1760). Parmi ceux-ci, notons

un tesson dont la matière est semblable à la terre cuite de type Vallauris.Rapport d’intervention, automne 2016, La Prairie, BiFi-64, page 39

Les types d’objets trouvés sont assez variés. L’assemblage comprend notamment plusieurs tessons de céramique

domestique, des fragments de verre, des clous et quelques os blanchis, ainsi qu’un isolateur en porcelaine et un manche de tarière en bois. Notons aussi la découverte de balles de fusil sphériques en plomb et d’une lame de hachette en métal ferreux.Rapport d’intervention, automne 2016, La Prairie, BiFi-64, page 40

L’analyse des balles de plomb a révélé des marques qui pourraient être le résultat de leur utilisation. Cela dit, les archéologues n’ont pas été en mesure de déterminer le calibre des différents projectiles ni d’y associer une période, une provenance ou un type d’arme à feu précis.

L’examen de la lame de hachette a révélé qu’elle date de la période coloniale, probablement du 18e siècle. Il s’agit d’une arme courante à cette époque, utilisée autant par les Autochtones que par les colons européens. Autant en ce qui concerne les balles que la lame de hachette, il faudra pousser les recherches avant de pouvoir en arriver à des conclusions définitives.

De plus, compte tenu du périmètre exploré, compte tenu également des artefacts recueillis en 2016 ainsi que des balles trouvées en 2011, il est permis de conclure à un étalement du matériel pouvant être associé à des activités militaires.

Conclusions

Il est légitime d’affirmer que les quatre objectifs énumérés plus haut ont été atteints.

Au surplus, dans le cadre de cette recherche, une portion du sous-secteur 1 a fait l’objet d’une prospection archéologique qui a mené à l’identification d’un nouveau site archéologique (BiFi-64) dont il faudra définir les limites avec précision.

La mise en pratique d’une approche publique et collaborative a permis de produire de l’information archéologique inédite, de tester une méthodologie peu commune, de conscientiser le public à la nécessité de préserver le patrimoine archéologique et de rendre accessibles des éléments significatifs.Ibidem page 49

Du point de vue méthodologique, l’expérience a été des plus intéressantes. L’utilisation d’un détecteur de métaux a été un atout de taille dans la recherche d’artefacts militaires coloniaux. L’inclusion de citoyens à l’équipe de prospection a aussi été avantageuse, car elle a permis non seulement de maximiser les ressources financières limitées allouées au projet, mais aussi d’augmenter la productivité en termes de collecte de données archéologiques, sans compter les retombées au niveau de la communauté.

Hélas, malgré la découverte d’artefacts d’origine militaire, rien ne permet d’établir un lien avec le second affrontement du 11 août 1691 entre les troupes de Monsieur de Valrennes et les hommes du Peter Schuyler. Rien ne permet donc pour le moment de valider ou d’infirmer l’hypothèse de Jean Joly quant au lieu de la bataille.

Il faudra de nouveaux travaux sur le terrain et la découverte d’un nombre important de balles de plomb, de parties d’armes et autres objets militaires datés de la fin du 17e siècle, pour confirmer cette présomption.

Tout n’a pas été dit et beaucoup reste à faire.

Photogrpahies: Musée d’archéologie de Roussillon

Veuillez prendre note qu’il n’y a jamais de conférence au mois de mars à la SHLM. Nous profitons toujours de cette pause printanière pour tenir notre assemblée générale annuelle. Celle-ci aura lieu au Vieux Théâtre de La Prairie, situé au 247, rue Sainte-Marie, le mardi 20 mars 2018 à 19 h 30. Trois postes au conseil d’administration sont en élection cette année. Seuls les membres en règle de la SHLM pourront assister à la réunion.

Au jour le jour, février 2018

Lors de son expédition de l’été 1691, avec comme but ultime la conquête de Montréal, Pieter Schuyler et son armée étaient équipés d’une nouvelle pièce d’artillerie légère : le mortier de campagne. Son armée avait démonté de sa base cette arme redoutable et l’avait transportée d’Albany, N.Y. vers le nord, via les lacs St-Sacrement (George) et Champlain, et ceci à bord d’un petit radeau tiré par des rabaskas !

Ensuite, transportant sur leurs épaules ce poids de plus de 100 kilos, les hommes continuèrent à pied sur le sentier du vieux fort Saint-Jean jusqu’à deux miles de La Prairie. Ayant avec lui cette arme de siège dévastatrice, la capitulation de Montréal était effectivement envisagée et même réalisable pour le major Schuyler, mais ses toutes premières cibles devaient être les forts de La Prairie et de Chambly, qu’il croyait défendus uniquement par de petites garnisons de soldats de la Marine.

Plus petit et plus mobile qu’un canon, le mortier de campagne pouvait effectuer des tirs de projectiles, « bombes » ou « grenades », contre des objectifs masqués lors d’un siège, par un tir courbe par-dessus les fortifications pour atteindre les défenseurs, jusque-là abrités. Avancée technologique européenne créé quelques années plus tôt au XVIIe siècle, le canon-mortier allait enfin faire son entrée en Amérique du Nord, et la réputation destructrice de cet engin de guerre n’était pas à refaire.

D’ailleurs, le 14 avril de l’année précédente, Robert Livingston, premier secrétaire des Affaires indiennes de la province de

New York, informait son gouverneur d’alors, Monsieur Edmund Andros que : « ses espions racontaient que des troupes françaises allaient attaquer Albany ce printemps et qu’ils avaient, entre autres (…) douze mortiers légers ». Ces nouvelles, disait Livingston, « font le tour de New York, de la Virginie, du Connecticut et de Boston en suscitant la panique générale. En conséquence, les femmes se réfugiaient du côté de New York, et la population de la région d’Albany abandonnait ses terres ». Heureusement pour eux, cette rumeur s’est révélée fausse !

Par contre, en 1691, autant Monsieur le comte de Frontenac que Louis-Hector de Callières, le gouverneur militaire de Montréal, nous confirmaient dans leurs correspondances que le major Schuyler et son armée avaient eu la ferme intention de faire usage de mortiers à La Prairie : « l’autre party tant anglois qu’iroquois commandé par le maire d’Orange (Albany), qui venait par le chemin de La Prairie de la Magdeleine avec des grenades (bombes) dans le dessein d’entreprendre sur quelques-uns des forts de mon gouvernement… ».

En effet, tôt le matin du 10 août 1691, un Pieter Schuyler hésitant se préparait à attaquer soit le fort Chambly ou celui de La Prairie. Le lendemain, il se retrouvait à deux miles de son premier objectif, le village palissadé de La Prairie : « Nous avons décidé d’attaquer le fort à l’aube. Après nos prières du matin nous avons marché vers Laprarie (sic), et à une distance d’un mile avant d’y être (one mile on this side) nous sommes arrêtés pour déposer nos bagages (sac à dos, etc.)… » Une distance de « one mile » (1,6 km) est également, selon les experts militaires consultés aux forts Niagara et Ticonderoga, la distance idéale pour le tir du mortier de campagne.

Or, il faut également savoir que le mortier restait une arme maniée par des spécialistes, car l’usage de celle-ci nécessitait un double allumage difficile et très dangereux ; le projectile explosif puis la grosse charge propulsive, en plus de savants calculs pour la trajectoire. Cette information nous confirme, sans aucun doute, la présence au printemps 1691 des soldats et surtout des artificiers de « Her Majesty’s Second Company of Foot ». Celle-ci avait accompagné, quelques mois plus tôt, le nouveau gouverneur de New York, Monsieur Henry Sloughter, lors de sa traversée de l’Atlantique.

Cette formation de plus de 200 soldats réguliers, dit « fusileers », était également au grand rassemblement de juin à Albany, en présence des alliés iroquois et du gouverneur Sloughter avant de se joindre au regroupement de la petite armée de Pieter Schuyler le 25 juin 1691 – (Calendrier Julien). La milice d’Albany n’avait jamais eu en sa possession cette arme, et elle n’avait sûrement pas eu l’occasion de l’utiliser auparavant. Et, de toutes évidences, elle n’avait la compétence ni pour la préparation des multiples mèches et des poudres à canon ni, dans son ensemble, pour le maniement de cette pièce d’artillerie très sophistiquée.

Nous savons qu’en cas d’attaques ou de raids dans la région de Montréal, à la fin du 17e siècle, de petits canons étaient utilisés comme moyen de communication entre les forts afin d’alerter l’unité d’élite de la Marine située à Montréal : les « mousquetaires ». Le boulet de canon n’était pas toujours nécessaire, mais la poudre à canon était un ingrédient indispensable. Les coups de canon annonçaient l’arrivée de l’ennemi ou d’une attaque-surprise des Iroquois. Un exemple bien connu : l’attaque iroquoise qui eut lieu dans la seigneurie de Verchères en octobre 1692, quand la jeune Madeleine Jarret dite de Verchères avait tiré du canon de l’intérieur de son fortin, non pas sur l’ennemi, mais en direction de Boucherville et de Montréal afin de signaler l’attaque, et de réclamer qu’un renfort de troupes soit dépêché à leur secours.

À l’aube, le 11 août 1691, les habitants de la seigneurie de La Prairie, ces jeunes familles pionnières qui dormaient à l’intérieur du fort, n’ont pas été surpris dans leur sommeil par l’explosion de bombes incendiaires. La guerre moderne, avec ses tirs de mortiers, ces tirs courbes en altitude, qui semaient la mort et la destruction à l’intérieur de l’enceinte d’un fort, les avaient heureusement épargnés ce jour-là. Cette situation était le résultat d’une importante planification stratégique de la part du gouverneur militaire de la région de Montréal. Monsieur de Callières avait effectivement réussi à attirer l’ennemi dans un grand « guet-apens » tout en repoussant l’attaque sur La Prairie avant même que l’envahisseur ne puisse faire usage de son artillerie.

Mais le mystère demeure entier sur cette question : Callières savait-il à ce moment précis si l’ennemi préparait un ou plusieurs mortiers à la portée de tir du fort La Prairie ? Qu’importe, les Iroquois et les troupes de Pieter Schuyler, après un court échange de coups de feu devant le fort, se sont retirés dans la « grande ravine » et ont battu en retraite avec tellement de célérité, « with all haste », qu’ils ont même, selon Charlevoix, abandonné sur place leur canon-mortier, et ce, sans avoir tiré un seul coup !

Se rendant compte de son impardonnable erreur, le major Schuyler avait ordonné la retraite de ses troupes avec peu d’espoir que ses prières du matin soient exaucées. Il fut ultimement défait « à mi-chemin » entre les deux forts par des troupes d’élite de la Marine sous les ordres du valeureux commandant de bataillon Philippe Clément du Vuault sieur de Valrennes, qui l’attendait sur « un coteau » derrière une « barricade et des abatis ». Donc, celui qui croyait surprendre a été surpris !

En conclusion, non… il n’y a pas eu d’éclatements de bombes sur La Prairie le 11 août 1691, aucun habitant n’y a perdu la vie, et encore moins à Montréal grâce à la vigilance du gouverneur de Callières et du courage et de la discipline de son armée ! Selon Robert Livingston, après La Prairie, la mission de l’envahisseur était bien d’attaquer Montréal… « Mont Reall where they had their designe ».

Également, le laborieux transport de ce lourd mortier en fonte ainsi que ses « grenades », surtout de nuit et face à des vents contraires sur les lacs St-Sacrement (lake George) et Champlain, était assurément une des principales raisons expliquant le fait que le major Schuyler avait pris 37 jours pour se rendre jusqu’à La Prairie, et qu’il ne prit que neuf jours après sa défaite et l’abandon de son mortier (ou de ses mortiers) pour réaliser le long retour jusqu’à son point de départ… Albany, N.Y.

Petit aparté

Selon certains documents de l’amirauté de La Rochelle,nous apprenons qu’au fort Chambly il y avait un certain « Jean Beau (LeBeau) dit l’Alouette » (ancêtre de l’auteur) qui était spécialiste des poudres à canon. Jean Beau fut, pendant plusieurs années, « ingénieur du canonnier » sur les navires de Sa Majesté Louis XIV, avant d’obtenir permission de quitter son navire au port de Québec. LeBeau, n’ayant peur de rien, était allé s’établir avec la belle Étienette Loret, la plus jolie des Filles du roi, à un endroit des plus dangereux en 1673 : la seigneurie du capitaine Jacques de Chambly. Selon certains commentaires de l’historien Charlevoix au sujet des forts et des avant-postes de la Nouvelle-France, nous savons que : « ce qui fait la sûreté de Montréal, ce sont les forts de Chambly et de La Prairie » !

Jean Beau connaissait bien la recette pour la poudre à fusil (mousquet) et surtout la délicate technique de préparation de la poudre pour les canons du fort Chambly ainsi que pour d’autres forts et places fortes, comme La Prairie. En voici les éléments de base…

• 73 % – Salpêtre (nitrate de potassium)

• 15 % – Charbon de bois (aulne)

• 10 % – Soufre (importé d’Europe)

• 1 à 2 % – Graphite (pour la résistance à l’humidité)

Le 21 janvier dernier avait lieu le brunch annuel de la SHLM. Près de 80 personnes se sont déplacées pour l’occasion.

Nous avons eu l’honneur, lors de cette soirée, de recevoir Monsieur Jean-Claude Poissant, député de la circonscription fédérale de La Prairie, Monsieur Richard Merlini, député de la circonscription provinciale de La Prairie et Monsieur Donat Serres, maire de La Prairie, réélu le 5 novembre dernier, qui était accompagné de la plupart de ses conseillers municipaux. Également présent, Messire Mario Desrosiers, curé de la paroisse de La Nativité de la Sainte-Vierge de La Prairie.

Pendant le repas, les membres et amis de la SHLM ont pu fraterniser et échanger sur les différents projets en cours pour l’année 2018.

À la fin de l’événement, la SHLM a remis le prix du bénévole de l’année. Pour l’année 2017, ce prix a été attribué à Monsieur Jean-Pierre Labelle, trésorier du conseil d’administration de la SHLM, pour son implication dans le comité de l’informatique et sa présence assidue aux activités de l’organisme.

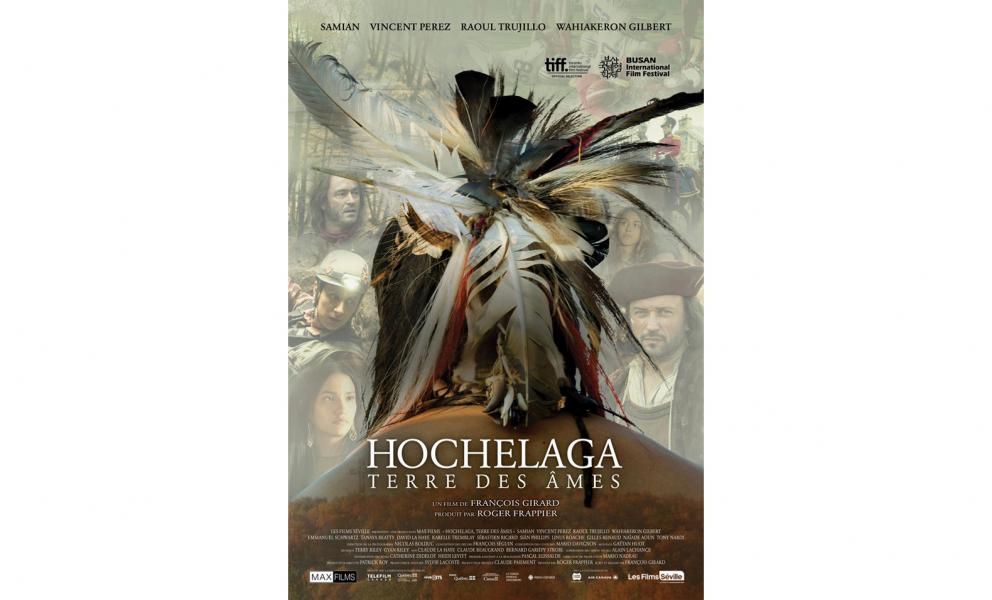

La sortie d’un film à caractère historique, produit au Québec et qui traite de notre patrimoine est un événement rare qui fait toujours jaser. Depuis l’automne dernier, les amateurs d’histoire surveillaient les nouvelles concernant le film Hochelaga – Terre des âmes qui avait été présenté en grande première mondiale en septembre 2017 à la Place des Arts de Montréal lors des festivités du 375e anniversaire de fondation de Ville-Marie et en Ontario lors du Festival international du film de Toronto.

Depuis le 19 janvier dernier, ce film est à l’affiche dans la plupart des salles du Québec. La ligne directrice du film est simple, mais fascinante : par des fouilles sur le terrain de football du stade de l’université McGill, un archéologue mohawk trouve des artéfacts qui vont donner des indices sur l’occupation du site sur plus de 750 ans : au 13e siècle (époque précolombienne) après un raid amérindien sur la bourgade d’Hochelaga, en 1535 lors du 2e voyage de Jacques Cartier au Canada, à l’Hôtel-Dieu de Montréal à l’époque de la Nouvelle-France (1687) et au début des Rébellions patriotes du Bas-Canada (1837). Si vous aimez l’histoire et l’archéologie, ce film est à voir !

Hochelaga – Terre des âmes (2017)

Réalisateur : François Girard

Producteur : Roger Frappier

Distributeur : Les Films Séville

Veuillez prendre note qu’il n’y a jamais de conférence au mois de mars à la SHLM. Nous profitons toujours de cette pause printanière pour tenir notre assemblée générale annuelle. Celle-ci aura lieu au Vieux Théâtre de La Prairie, situé au 247, rue Sainte-Marie, le mardi 20 mars 2018 à 19 h 30. Trois postes au conseil d’administration sont en élection cette année. Seuls les membres en règle de la SHLM pourront assister à la réunion.

La période de renouvellement achève ; en plus de vous permettre d’assister à l’assemblée générale annuelle, votre adhésion à la SHLM vous donne gratuitement accès à notre centre de recherche ainsi qu’à nos conférences régulières. Votre soutien nous permettra aussi de réaliser plusieurs projets à caractères généalogiques, historiques ou patrimoniaux conformément aux objectifs de notre mission.

Stéphane Tremblay – Président de la SHLM

Au jour le jour, janvier 2018

Toutes les grandes civilisations se sont développées en bordure d’un cours d’eau parce que l’eau est de tout temps un élément essentiel à la survie de l’être humain. Ainsi, en 1667, en établissant leurs installations en bordure du fleuve Saint-Laurent, les seigneurs jésuites s’assuraient de la pérennité de la communauté naissante.

C’est au cours de la deuxième moitié du 19e siècle, avec la croissance de la ville industrielle que, dans la vallée du Saint-Laurent, les besoins en eau augmentèrent considérablement. La demande fut d’abord industrielle et ferroviaire. L’eau était indispensable dans de nombreux processus de fabrication industrielle et les usines durent s’équiper de réservoirs.

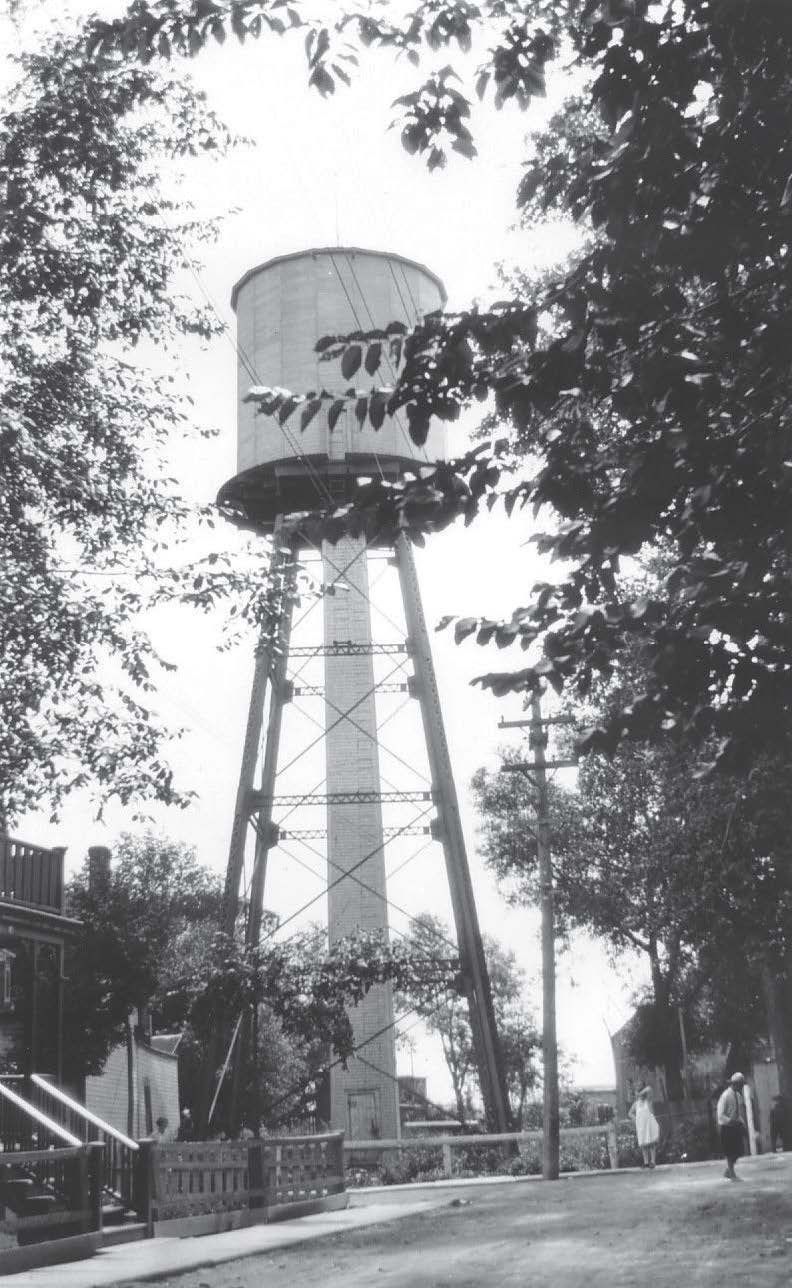

Pour remplir rapidement les chaudières des locomotives à vapeur, les compagnies de chemin de fer durent équiper les gares de réservoirs d’eau, comme ce fut le cas à la gare de Brosseau près du chemin des Prairies. Le château d’eau, souvent d’assez faible hauteur, devint un élément du paysage ferroviaire. Mais c’est surtout pour alimenter les villes en eau courante sous pression que le réservoir haut perché devient indispensable. Évidemment, il devait être plus haut que l’édifice le plus élevé de la municipalité.

L’aqueduc

Selon le Code municipal en vigueur à la fin du 19e siècle, article 608a, la municipalité doit : « Pourvoir à l’établissement, à la protection et à l’administration d’aqueducs, de puits publics ou de réservoirs, et empêcher que l’eau publique ne soit salie ou dépensée inutilement. Accorder, pour un nombre d’années quelconque, à toute compagnie, personne ou compagnie de personnes, qui se charge de la construction d’un aqueduc, d’un puits public ou d’un réservoir, ou qui en prend l’administration, un privilège exclusif pour poser des tuyaux pour approvisionnement d’eau dans les limites de la municipalité, ou dans toute partie d’icelle, et effectuer un contrat pour l’approvisionnement de telle eau, pour une ou plusieurs années, mais pour une période de pas plus de vingt-cinq ans. »

En avril 1883, par un vote unanime, le conseil municipal accorda au capitaine Médard Demers l’autorisation de construire un aqueduc, ce qui représentait une importante amélioration au point de vue de l’hygiène et des commodités. L’eau sera acheminée par des tuyaux de bois dans lesquels l’eau gèle en hiver.

Il est probable que le premier réservoir de l’aqueduc ait été creusé à vingt pieds de profondeur afin d’éviter que l’eau ne gèle durant les grands froids, ce qui aurait été désastreux lors d’un incendie. Ce puits a sans doute été submergé au printemps lors du gonflement du fleuve occasionné par les embâcles. Les débris ainsi introduits dans le puits rendaient l’eau impropre à la consommation. Il fallait envisager une autre solution.

La construction d’un réservoir aérien s’imposait donc de toute nécessité.

L’entreposage de l’eau dans un réservoir joue un rôle de tampon entre le débit demandé par les abonnés et le débit fourni par la station de pompage. Il permet ainsi d’éviter de démarrer trop souvent les pompes qui acheminent l’eau au réservoir. Une telle réserve permet également de faire face aux demandes exceptionnelles en cas d’incendie. Et lorsqu’on ne peut augmenter la capacité du réservoir, il faut augmenter la capacité des pompes.

À La Prairie, bien que la pompe à vapeur Clapp & Jones acquise en 1877 assurait une pression adéquate pour projeter l’eau sur le foyer d’un incendie, lors de l’apparition des premières bornes-fontaines, il fallut s’assurer d’une pression et d’un débit suffisants. De plus, le château d’eau permettait par décantation le dépôt de certaines matières impropres à la consommation et ainsi éviter qu’une eau troublée sorte des robinets comme ce fut le cas lors de la création de l’aqueduc de La Prairie. Ce n’est qu’en 1927 que l’aqueduc sera équipé d’un chlorateur.

Extrait du règlement no 53 adopté le 14 avril 1904 au sujet de la reconstruction de l’aqueduc :

« Le propriétaire de l’aqueduc devra construire son réservoir ou cuve tel que spécifié au devis et le tenir toujours très propre le nettoyant aussi souvent que nécessaire et la Corporation aura le droit de constater si le réservoir est propre et elle pourra forcer le propriétaire de l’aqueduc à le nettoyer. »

Le 9 novembre 1908 : « Le conseiller Durançeau fait remarquer que depuis quelque temps, l’eau est souvent arrêtée surtout la nuit et qu’il y a peu de pression et en conséquence il propose et il est unanimement résolu de notifier le propriétaire de l’Aqueduc de voir à poser sa pompe neuve et de tenir son réservoir rempli constamment afin de donner la pression exigée dans les devis, qu’à défaut de cela le conseil tiendra le propriétaire de l’Aqueduc responsable de tout accident en cas de feu résultant de sa négligence, de plus le conseil demandera l’annulation de son privilège s’il n’y a pas de changement. »

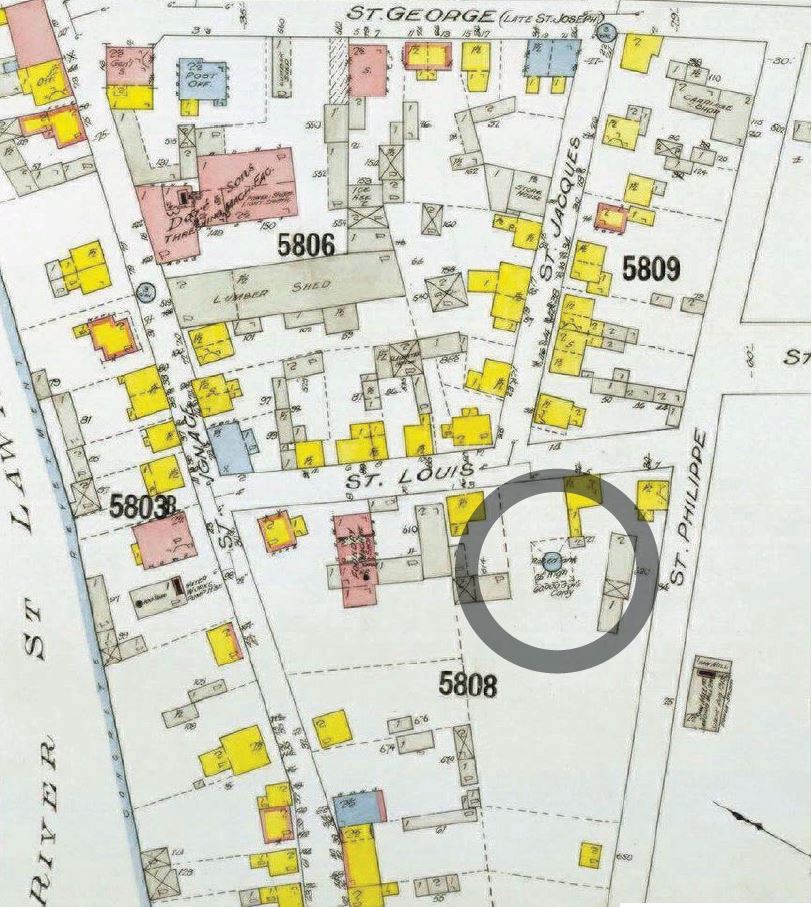

La carte des compagnies d’assurance contre les incendies (Underwriters – Goad) de 1913 indiquait l’emplacement d’un réservoir de 60 000 gallons et d’une hauteur de 85 pieds. En 1933 et en 1956, ces mêmes assureurs précisèrent que la capacité du réservoir d’une hauteur de 75 pieds est de 47 000 gallons. Malgré ces différences dans l’estimation de la hauteur et du volume, il s’agissait toujours du même réservoir.

L’augmentation du nombre de résidences et l’insatisfaction des citoyens vis-à-vis du service de l’aqueduc convainquirent la ville, en 1922, de s’en rendre acquéreur pour la somme de 50 000 $. Deux ans plus tard, le secrétaire du conseil muni-cipal avertit monsieur Doré, employé à l’aqueduc, de veiller à ne pas trop remplir le réservoir afin d’éviter le déversement du trop-plein d’eau. En septembre 1926, la municipalité fit installer une nouvelle prise d’eau et un nouveau tuyau de 8 pouces qui devait conduire l’eau des pompes au réservoir. Pourtant, en avril 1933, le déversement du réservoir aurait causé de légers dommages à la toiture de la maison de Madame Isidore Beauvais.

Le réservoir : une solution temporaire

En juin 1929 et en juillet 1940, des réparations et des travaux de peinture furent effectués au réservoir.

En décembre 1933, le gardien de l’aqueduc affirmait qu’il était tenu de pomper 22 heures par jour avec la pompe actuelle qui était taxée à son entière capacité. Une nouvelle pompe de 800 gallons nécessiterait un pompage de 16 heures seulement, faciliterait le remplissage du réservoir, donnerait une meilleure pression et ménagerait l’opération de l’automatique.

Juin 1943 : le Conseil autorise le secrétaire-trésorier à écrire au Ministère de la Défense nationale pour demander l’installation de lumières rouges ou de signaux appropriés aux constructions les plus élevées de cette Ville, tout particulièrement au clocher de l’église et au réservoir de l’aqueduc, afin de prévenir les accidents aux aviateurs à l’entraînement durant la nuit, ainsi que pour la sécurité de la population.

En août 1950, le réservoir dut être fermé durant au moins un mois afin d’y effectuer des réparations. Mai 1952 : on s’informa du coût des réparations à effectuer ou encore du coût de remplacement du réservoir. Octobre 1952 : on autorisa l’achat des matériaux ainsi que les travaux nécessaires à l’entrée du réservoir de l’aqueduc.

Extrait du journal L’Éveil, édition du jeudi 18 avril 1957.

« Mardi soir dernier, un incendie fort inusité a éclaté à La Prairie. Le feu qui semble avoir été causé par un tison, provenant d’une cheminée voisine, a partiellement détruit l’enveloppe de bois du réservoir d’eau de la ville, situé rue Saint-Louis. On sait que le réservoir qui date de plus de cinquante est élevé d’une centaine de pieds du sol. Les pompiers, durent lutter toute la veillée pour maîtriser les flammes activées par un vent violent ; vers 7 heures, les flammes éteintes auparavant reprirent de plus belle cette fois à l’enveloppe de bois ; les pompiers, ne pouvant atteindre le brasier avec leurs jets d’eau en raison de la puissance du vent durent les diriger sur trois maisons situées près du réservoir qui auraient certainement pris en flamme, par suite de la pluie d’étincelles qui tombait sur elles. Si le vent avait été plus à l’est, les pompiers auraient été dans l’impossibilité de protéger toutes les maisons et on aurait certainement eu il déplorer des pertes beaucoup plus considérables. Vers neuf heures, les pompiers de Lachine arrivaient avec une échelle pouvant aller assez haut pour éteindre le brasier. Les pompiers de La Prairie l’utilisèrent et réussirent à tout éteindre. Vers minuit tout était fini. »

Plusieurs pompiers volontaires contri-buèrent à éteindre l’incendie, ce sont : Claude Ménard, Élisé Desautels, Gérard Duhamel, Henri Roy, Edmour Babeu et Cyrille Bisaillon, qui était responsable de l’électricité dans la ville. D’autres pompiers ont travaillé sans relâche durant plus de six heures : Albert Rousseau, Jean Desautels, Omer Dupré, Georges Dupré, Fernand Roy, Gilles Gendreau, Gilles Legault, Laurent Plante, Roland Dompierre, Gaétan Côté, Emmanuel Touchette et René Guérin, tous sous l’habile direction du capitaine Taillefer assisté par le lieutenant Dufort. D’autres pompiers firent preuve de bravoure en s’aventurant à leurs propres risques dans les échelles à près de cent pieds du sol : le constable Frank Valenta, les pompiers Élisé Desautels, Gaétan Côté, Roland Dompierre et Claude Ménard.

Octobre 1957 : à la suite de l’incendie d’avril précédent, soumission pour la réfection du réservoir de l’aqueduc. Saint-Jean Construction enr. effectua les travaux suivants pour 5 000 $ :

1. Construction d’un toit fait d’un rang de planches recouvert de tôle unie.

2. Construction en bois d’une protection du tuyau principal contre le froid (2 rangs de planches recouverts de papier goudronné et d’une tôle unie).

3. Appliquer 2 couches de peinture à l’intérieur et à l’extérieur du réservoir

Novembre 1957 : érection d’une galerie de 36 pouces de largeur autour du réservoir.

Une structure désuète

Le château d’eau, construction impressionnante, a pour mission de stocker l’eau. Lien indispensable entre le débit demandé par les abonnés et le débit fourni par la station de pompage, grâce à la gravité, il permet de diminuer l’utilisation des pompes électriques. Or, lorsque la municipalité se développe, la demande en eau augmente en conséquence et il arrive que la consommation soit telle que le château d’eau doit être gigantesque pour répondre à la demande, ce qui exigerait des dépenses importantes.

Un choix s’imposa donc, construire un nouveau réservoir ou encore augmenter la puissance des pompes de l’usine de filtration. C’est ainsi qu’en septembre 1962 : « Le secrétaire-trésorier donne lecture d’une lettre de la Fonderie Paquette inc., demandant la démolition du réservoir de l’aqueduc, étant donné que ce réservoir serait maintenant désuet et sans aucune utilité depuis la mise en opération de la nouvelle usine de filtration. »

Après délibération, il fut proposé par l’échevin Sébastien Brisson, secondé

par l’échevin Gilles Perron, et unanimement résolu :

« Que la Ville de La Prairie soit autorisée à vendre à la Fonderie Paquette inc., le réservoir aérien situé rue Saint-Louis, sur les lots numéros 163 et 164 au cadastre officiel du village de Laprairie, pour le prix d’un dollar (1,00 $), à condition que la Fonderie Paquette inc., exécute à ses frais tous les travaux de démolition du dit, réservoir et des piliers ou bases et fasse les modifications nécessaires à la conduite d’eau près de la borne-fontaine, à ses frais, ses travaux devant être commencés d’ici 30 jours, le tout sans frais et sans aucune responsabilité pour la Ville de La Prairie. »

En octobre 1963, le réservoir fut alors démoli, ce qui modifia de façon significative le paysage urbain du Vieux La Prairie.

Dimanche le 21 janvier prochain à 11 h aura lieu, à l’Espace Rive-Sud de La Prairie, le brunch annuel de la Société d’histoire de La Prairie-de-la-Magdeleine (SHLM). Cet événement permettra aux bénévoles, aux membres et aux partenaires de la SHLM de faire la rétrospective de l’année qui vient de se terminer et de discuter des activités de l’année en cours. La SHLM profitera également du brunch annuel pour récompenser son (ou sa) bénévole de l’année. Le coût du billet est de 30 $ par personne. Encouragez la SHLM dans l’organisation de ses activités en constituant une table avec parents et amis. Pour réserver vos billets, prière de contacter Madame Johanne Doyle au 450 659-1393 avant le 18 janvier prochain.

Au plaisir de vous rencontrer lors de cet événement !

En décembre dernier avaient lieu les dernières activités du 350e anniversaire de La Prairie et de sa paroisse. Ainsi, la SHLM a été fort occupée lors du premier week-end de décembre en organisant ou en participant à divers événements :

– Vendredi 1er décembre en soirée : marche aux flambeaux dans le Vieux-La Prairie organisée par la ville de La Prairie, les Productions Oyez Oyez et la SHLM pendant le marché de Noël qui avait lieu tout le week-end au centre multifonctionnel Guy-Dupré.

– Samedi 2 décembre : visites guidées en calèche du Vieux-La Prairie ainsi que visites libres de l’église et des locaux de la SHLM ; organisées par la ville de La Prairie, la paroisse de La Nativité et la SHLM.

– Dimanche 3 décembre : participation de plusieurs membres de la SHLM à la messe solennelle et au brunch organisé par la paroisse de La Nativité afin de clôturer les commémorations des 350 ans de la paroisse et des 175 ans de l’église actuelle.

On se souviendra de l’année 2017 qui vient de se terminer comme étant l’année des commémorations; surtout en ce qui concerne les 350 années de fondation de la seigneurie de La Prairie et de sa paroisse. Plusieurs autres projets occuperont nos employés et nos bénévoles en 2018 (comité du Fonds des Jésuites, comité de paléographie, projet de numérisation d’archives, etc.). Avec la nouvelle année qui s’amorce, nous vous proposons de poursuivre la tradition en adoptant quelques résolutions à observer durant 2018. Voici quelques suggestions :

Renouveler ma carte de membre / Participer au brunch annuel le 21 janvier prochain / Assister aux conférences mensuelles de la SHLM / Lire régulièrement le bulletin Au jour le jour et peut-être même participer à sa rédaction?? / Assister à l’assemblée générale annuelle des membres de la SHLM le 20 mars / Faire un don de livres usagés et faire un tour à notre vente de livres usagés au début du mois de mai / Enrichir les archives de la SHLM par des dons de photos ou de documents / Faire l’acquisition d’une de nos publications (surtout notre petite dernière sur l’histoire des familles pionnières) / Découvrir ses ancêtres en profitant de nos ressources en généalogie / Lors de la saison estivale, se rendre à la SHLM pour voir l’exposition et faire une visite guidée avec nos guides étudiants.

Pour l’année 2018, nous vous souhaitons le bonheur, la prospérité et surtout la santé.

Stéphane Tremblay — Président de la SHLM

Au jour le jour, décembre 2017

On l’oublie souvent aujourd’hui, mais le fleuve Saint-Laurent a joué un rôle considérable dans le quotidien des Laprairiens, avant que l’on ne perde l’accès à l’eau en échange de la voie maritime. La Prairie était intimement liée à la vie fluviale, que ce soit pour la pêche, la baignade ou la traversée vers Montréal. Le développement initial du Québec s’est d’ailleurs largement fait en périphérie du fleuve, que ce soit pour déplacer les gens, les vivres, les matériaux et même les armées.

La navigation sur le fleuve n’est pourtant pas un parcours de tout repos. Les hauts-fonds, plus de 500 îles, les récifs, le rétrécissement progressif du golfe vers le lac Ontario, les vents qui soufflent dans le couloir étroit que créé les côtes, les brumes et les brouillards persistants et les glaces rendent extrêmement dangereuse cette bande d’eau de plus 1600 km. À ces périls s’ajoutent un fort courant, puis les marées, entre Tadoussac et l’océan. Plus près d’ici, on pense au redoutable Sault–Saint-Louis (ou rapides de Lachine), obstacle maritime pour qui voulait passer du bassin de La Prairie au lac Saint-Louis.

Les catastrophes maritimes étaient nombreuses. Les pertes humaines et économiques ont motivé la création de solutions technologiques pour rendre la navigation plus sécuritaire. Les routes commerciales seront constamment modifiées au gré des innovations afin de développer le pays.

L’ouvrage Les bateaux-phares du Saint-Laurent décrit en détail les avancées technologiques qui rendront le fleuve moins hasardeux.

La part belle est donnée aux bateaux-phares, sujet principal du livre, qui sont des navires amarrés à des points stratégiques du fleuve, en aval de Québec. Ces bateaux équipés de phares auront servi bon an mal an de 1830 à 1963. La passion du sujet par ses auteurs est ressentie à chaque page tournée.

Solidement documentée, cette publication nous permet de visiter la vie des marins à bord de ces navires sans sillage, dont la mission sacrée était de garder la flamme intacte, d’abord alimentée à l’huile puis enfin par l’électricité créée par des génératrices au charbon. De nombreuses avancées technologiques permettront d’augmenter la puissance du faisceau lumineux, au départ par un système catoptrique qui sera remplacé par différents perfectionnements du système dioptrique.

Cette mission était compliquée par les vents, les tempêtes et la solitude. On arrive bien, à travers cette fascinante lecture, à s’imaginer à bord de ces navires qui ne vont nulle part, souvent vétustes et inconfortables, battus par les éléments. Certains s’ennuyaient de leur famille sur la terre ferme, parfois toute proche. Il n’y avait pas de famille sur les bateaux phares, contrairement à plusieurs phares terrestres, mis à part quelques combinaisons père-fils ou fraternelles. Certains développèrent des codes ingénieux pour communiquer les nouvelles importantes à distance, comme un décès, ou une maladie. Plusieurs marins, pour se désennuyer, fabriquaient des objets comme des lavettes à vaisselle, ce qui augmentait leurs revenus.

La nomination des capitaines était éminemment politique. Ceux-ci devaient gérer les budgets avec doigté, entre les salaires de l’équipage, les provisions et autres denrées, l’approvisionnement en charbon et l’entretien du navire. Les budgets de l’époque, les menus, les paies et plusieurs autres documents officiels parsèment l’ouvrage.

Le livre s’attarde principalement aux bateaux-phares, mais c’est également une source généreuse en informations diverses de l’activité maritime de notre fleuve. Le formidable graphisme du livre met en valeur ce volume de 400 pages. De magnifiques illustrations des navires, notamment par un des auteurs, sont distribuées à travers la publication.

J’ai fait la découverte de cet ouvrage en louant une maison sur l’île Verte l’été passé. Cette maison nommée « Le Bateau phare » fut la propriété du Capitaine Dan Fraser, qui commanda le « Red Island Light Ship » au large de l’île Verte.

La maison est restée dans la famille et j’ai eu la chance de discuter avec Pierre Fraser, son descendant, qui a lui aussi vécu une vie maritime palpitante.

L’île accueille également le plus vieux phare sur le Saint-Laurent (1809).

Il est aussi possible de faire une visite

de l’école Michaud, convertie en musée, ainsi que le Musée du squelette.

www.septentrion.qc.ca/catalogue/

les-bateaux-phares-du-saint-laurent

www.bateauphare.com

www.ileverte-tourisme.com

En prévision de travaux d’aqueduc sur la rue Émilie-Gamelin, une campagne de fouilles archéologiques a été menée du 10 octobre au 15 novembre dernier sous la direction de Madame Marie-Claude Brien, chargée de projet pour la firme Arkéos. L’objectif de ces fouilles consistait en la récolte d’informations liées aux occupations humaines successives dans les futures aires des travaux.

Comme l’entreprise chargée des travaux fera passer le tuyau d’eau sous la couche archéologique, il n’était pas nécessaire de faire des fouilles sur toute l’étendue de la rue Émilie-Gamelin. Un premier puits (le puits d’entrée) a donc été creusé à l’intersection du chemin de Saint-Jean et de la rue Émilie-Gamelin. Cinq archéologues de terrain ainsi qu’une assistante-chargée de projet y ont mis à jour ce qu’on croit être l’angle sud du mur de l’ancien hospice de la Providence incendié en juillet 1901. Des fragments de poteries amérindiennes, des pipes amérindien-nes en argile, de nombreux éclats de chert ainsi qu’une pointe retravaillée pour en faire un foret figurent également au nombre des artefacts excavés.

Par contre, le puits de sortie situé à l’intersection de la rue Émilie-Gamelin et de la rue du Boulevard n’a pas donné de résultats valables, le sous-sol ayant été largement perturbé lors de travaux de voirie antérieurs ou lors de l’enfouissement de tuyaux.

Deux autres petites aires ont également été fouillées sur la rue Émilie-Gamelin en bordure de deux lampadaires qui éventuellement devront être remplacés ou déplacés. L’une des deux aires a livré un insigne en plomb du régiment de Watteville (les Meurons) présent à La Prairie en 1813. On se souviendra que ces soldats d’origine suisse avaient, au grand dam du curé Boucher, occupé pendant un certain temps son presbytère tout neuf.

Il est évident que le rapport de fouilles à venir livrera de nombreuses informations supplémentaires sur les résultats obtenus.

Les propriétaires du 2825, chemin de Saint-Jean avaient, à l’automne 2016, obtenu du service d’urbanisme de la ville et l’accord du comité municipal de conservation du patrimoine bâti, un permis de démolition assorti de nombreuses obligations. Voir à ce sujet notre article de décembre 2016 paru dans ce bulletin.

Après plus d’une année d’attente (la démolition devait avoir lieu dans les trente jours suivant l’émission du permis), la maison ainsi que les bâtiments annexes sont passés sous le pic de démolisseurs le vendredi 24 novembre dernier.

Reste à espérer que, malgré leur laxisme, les propriétaires respecteront les obligations énoncées en 2016 : attestation que le terrain n’est pas contaminé, retrait du système d’installation septique, conservation des arbres et remise du site à l’état d’origine.

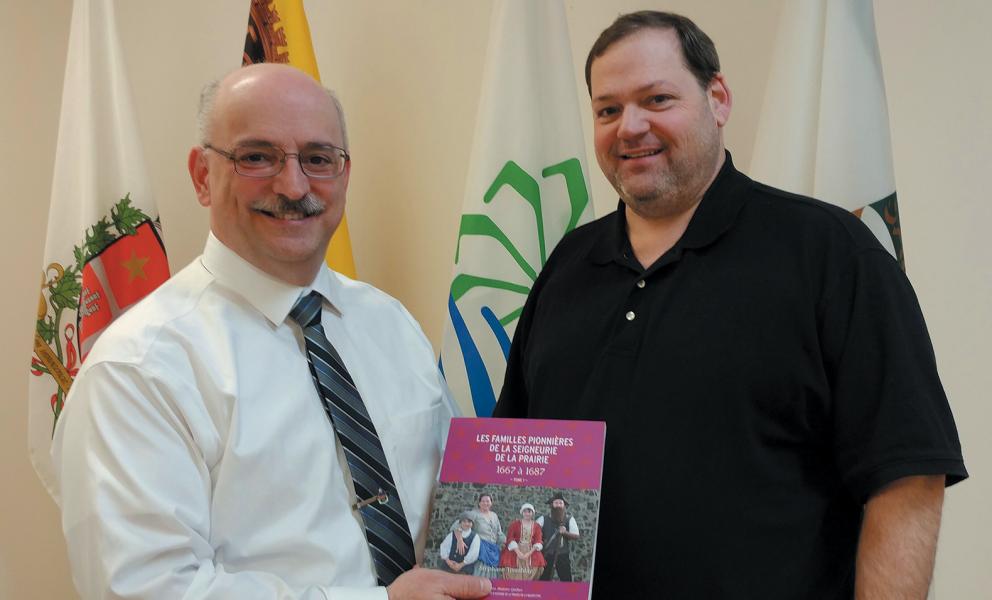

Le lancement du nouvel ouvrage de la collection de la SHLM, Les familles pionnières de la seigneurie de La Prairie (1667-1687), publié aux Éditions Histoire Québec et écrit par Monsieur Stéphane Tremblay, généalogiste (GFA), historien et président de la SHLM, a eu lieu le 26 novembre dernier à la salle Lanctôt du centre multifonctionnel Guy-Dupré. Près de 200 personnes ont assisté à cet événement afin de se procurer ce répertoire généalogique tant attendu. Les tableaux à caractère historique du collectif Prism’Art, dont onze sont présents dans la publication, étaient exposés dans la salle, au grand ravissement des convives.

Parmi les dignitaires, notons la présence de Monsieur Jean-Claude Poissant, député de la circonscription fédérale de La Prairie, de Monsieur Alexandre Lampron, attaché politique du député de la circonscription provinciale de La Prairie, Monsieur Richard Merlini, de Monsieur Donat Serres, maire de La Prairie, de Monsieur Christian Caron, conseiller municipal du district du Christ-Roi, de Monsieur Ian Rajotte, conseiller municipal du district du Vieux-La Prairie et de Madame Anne-Marie Charuest, vice-présidente de la Fédération Histoire Québec.

Après les discours d’ouverture de la part du maire et de Madame Lise Brousseau, présidente du collectif Prism’Art, Monsieur Tremblay s’est livré à une séance de dédicace. L’auteur tient à remercier chaleureusement les membres du collectif Prism’art pour leur implication dans le projet ainsi que Monsieur François-Bernard Tremblay et son équipe du studio de design Bon Melon pour la qualité exceptionnelle de la conception graphique de l’ouvrage. Il remercie également Madame Marie Gagné et Messieurs Gaétan Bourdages, Donat Serres et Jean-Pierre Yelle pour leur précieuse collaboration et Monsieur Jean-Marc Côté alias Prof Photo pour la photo de la page couverture.

Cette publication (en couleur) est maintenant disponible à la SHLM au coût de 30 $. Nous pouvons également faire parvenir l’ouvrage par la poste, frais postaux en sus.

L’implication de la SHLM au sein des festivités du 350e anniversaire de La Prairie a pris fin lors du premier week-end de décembre avec notre collaboration dans l’organisation du marché de Noël de La Prairie les 1er et 2 décembre et avec notre participation au brunch de la paroisse de la Nativité soulignant les 350 ans de la paroisse et les 175 ans de l’église. C’est ainsi que nous tournons la page sur une année exceptionnelle sur le plan des commémorations, et j’aimerais remercier nos employés, nos membres, nos bénévoles et nos partenaires pour leur implication de près ou de loin dans les festivités du 350e de La Prairie.

Je vous invite à être présent à notre brunch de la nouvelle année à l’Espace Rive-Sud, situé au 500, avenue du Golf, à La Prairie, le dimanche 21 janvier 2018 à 11 h. Nous profiterons de cet événement pour faire la rétrospective de l’année 2017 et pour dévoiler le nom du (de la) bénévole de l’année. Les billets (30 $) sont déjà en vente à la SHLM (réservations : 450-659-1393). N’oubliez pas qu’au retour des fêtes, janvier est le mois du renouvellement

de votre carte de membre de la SHLM.

Au nom du CA de la SHLM, de ses employés, de ses bénévoles et de ses membres, j’en profite pour vous souhaiter de très joyeuses fêtes avec parents et amis. Reposez-vous bien et au plaisir de tous vous revoir au retour du congé pour vous souhaiter une bonne année 2018.

Stéphane Tremblay — Président de la SHLM

Conférencier: Monsieur Martin Robert

Martin Robert est doctorant en histoire à l’Université du Québec à Montréal (UQAM) et au Centre Alexandre-Koyré d’histoire des sciences (CNRS-Paris). Il a complété en 2014 un mémoire de maîtrise sur la naissance de la crémation au Québec. Grâce à une bourse Vanier, il prépare maintenant une thèse de doctorat portant sur l’histoire des vols de cadavres et de l’enseignement anatomique dans le Québec du XIXe siècle. Venez découvrir à quoi les étudiants en médecine étaient prêts pour en savoir davantage sur le corps humain.

Les conférences de la Société d’histoire de La Prairie-de-la-Magdeleine ont lieu à l’étage du 249, rue Sainte-Marie à La Prairie. Elles débutent à 19 h 30. Entrée libre pour les membres, 5 $ pour les non-membres. Renseignements au 450-659-1393.