Au jour le jour, octobre 2018

Le 31 août dernier, le mandat à temps plein de notre archiviste, Madame Danielle Simard prenait fin après plus de deux années de travail. À la fin de l’été 2015, après un stage à la SHLM avec Monsieur Jean-Marc Garant, notre archiviste bénévole de l’époque, Madame Simard avait été embauchée pour un premier mandat d’un an pour assurer l’ouverture de nos locaux lors du congé de maladie de notre coordonnatrice, Madame Johanne Doyle. Au retour de Madame Doyle à la fin de l’été 2016, Madame Simard entreprenait un second mandat à temps plein à titre d’archiviste de la SHLM. Son travail consistait à continuer l’oeuvre entreprise par Monsieur Garant quelques années auparavant ; soit la description et l’organisation de nos fonds d’archives et le traitement de nos nouvelles acquisitions.

Lors de la tenue de l’assemblée générale de la SHLM le 20 mars dernier, le dépôt des prévisions budgétaires pour l’année 2018 laissait entrevoir que le mandat de Madame Simard pourrait prendre fin le 31 août 2018 si la SHLM ne recevait pas des subventions lui permettant de payer le salaire à temps plein de son archiviste. Au moment d’écrire ces lignes, ces subventions ne se sont pas manifestées et le mandat de Madame Simard s’est terminé le 31 août courant. Dans l’attente de recevoir d’éventuelles subventions, la SHLM explore actuellement comment Madame Simard pourrait travailler à temps partiel dans nos archives cet automne, car il reste plusieurs fonds à traiter et les demandes des chercheurs sont assez nombreuses.

Le 30 août dernier, la veille du départ de Madame Simard, plusieurs bénévoles, chercheurs et membres de la SHLM lui ont rendu hommage lors d’un souper au restaurant Gattuso de La Prairie. La SHLM remercie Madame Simard pour l’excellence de son travail durant son stage et ses deux mandats à temps plein avec nous et lui souhaite une belle carrière dans le milieu de l’archivistique.

Le 25 juillet dernier, la SHLM collaborait à l’organisation de la conférence de presse de l’historien Albert Lebeau qui dévoilait le fruit de plusieurs années de recherche : la découverte d’un deuxième présumé site de la deuxième bataille de La Prairie (1691).

Monsieur Lebeau, membre de la SHLM depuis sa fondation, travaille depuis plus d’une décennie sur le sujet et s’est rendu à plusieurs reprises aux États-Unis afin de consulter plusieurs fonds d’archives et demander l’avis de certains spécialistes de l’histoire militaire. Plusieurs historiens spécialisés en histoire de la Nouvelle-France, tels Réal Fortin, Gaétan Bourdages, Marcel Myre et Gilles Proulx ont assisté à cette conférence de presse ainsi que des journalistes du journal régional Le Reflet et du réseau public de télévision de Plattsburgh (PBS New York).

Durant sa conférence de presse, Monsieur Lebeau a expliqué que, selon les distances citées par le major Peter Schuyler dans ses mémoires, la deuxième bataille de La Prairie aurait eu lieu dans la fourche formée par la rencontre du chemin menant à Chambly à l’époque et un sentier amérindien menant à la rivière Richelieu (à la hauteur de l’île Sainte-Thérèse) et qui avait été emprunté par les envahisseurs d’Albany pour se rendre à La Prairie à l’aube le 11 août 1691 pour y attaquer le fort. Cette fourche, lieu de la deuxième bataille de La Prairie, serait située de nos jours, selon Monsieur Lebeau, sur une partie du terrain de golf Pinegrove adjacente à la rivière l’Acadie, à cheval entre les municipalités de Carignan et de Saint-Jean-sur-Richelieu. À la fin de la conférence de presse, Monsieur Lebeau a affirmé qu’une éventuelle prospection archéologique réalisée sur le site du club de golf de Pinegrove donnerait probablement des preuves que la deuxième bataille de La Prairie avait eu lieu à cet endroit.

À l’automne 2009, Messieurs Gaétan Bourdages, Jean Joly et Stéphane Tremblay, historiens et membres de la SHLM, publiaient un ouvrage intitulé « 1691 — La bataille de La Prairie ». Dans cet ouvrage, les trois historiens, en se fiant aux textes britanniques et français et au témoignage de l’ingénieur Franquet qui a visité les lieux en 1753, ont fait la démonstration que la deuxième bataille de La Prairie aurait eu lieu dans la fourche formée par la rencontre du chemin menant au fort Chambly et le chemin menant au fort Sainte-Thérèse. Ce présumé site se situerait non loin du monument de la bataille de 1691 (cairn) situé au coin de la route 104 et du chemin de la Bataille Nord.

À la fin de l’été 2016, un projet de prospection archéologique sur le site du rang de la Bataille réalisé en collaboration par la SHLM (firme Arkéos) et le Musée d’archéologie de Roussillon (sous la direction de l’archéologue Frédéric Hottin) donnait des résultats intéressants : plusieurs balles de fusil et une lame de hachette (tomahawk) qui sont présentement sous analyse dans un laboratoire afin de déterminer leur âge et leur provenance.

Dans le but de favoriser la diffusion des recherches et des nouvelles idées entourant la bataille de 1691, la SHLM a participé à la tenue de la conférence de presse du 25 juillet dernier au Vieux Théâtre, permettant ainsi à Monsieur Lebeau de dévoiler le fruit de ses recherches. Cependant, la SHLM est toujours d’avis que le site identifié dans l’ouvrage publié en 2009 par Messieurs Bourdages, Joly et Tremblay serait le présumé site de la deuxième bataille du 11 août 1691. Les résultats des prospections archéologiques sur un site ou l’autre pourront peut-être régler le débat un jour. La SHLM souhaite à Monsieur Albert Lebeau de mener son projet à terme, permettant ainsi la tenue prochaine d’une conférence sur sa théorie.

N.D.L.R. Originaire de la Prairie, Marcel Moussette est professeur titulaire d’archéologie au Département d’histoire et chercheur au CELAT de l’Université Laval. Il est spécialisé en ethnologie et en archéologie historique nord-américaine. Ses recherches portent sur la culture matérielle des francophones d’Amérique, les sites d’établissement ruraux anciens de la vallée du Saint-Laurent et l’archéologie urbaine de la période historique. Voici une lettre envoyée à Monsieur Bourdages et à la SHLM.

Au fil des ans, le bulletin « Au jour le jour » est devenu un des liens essentiels qui me relient à ma ville natale quittée depuis bien des années. J’en apprécie les informations et les textes historiques qu’il contient, et aussi la photo ancienne qui se retrouve en première page. Ces photos me ramènent en arrière, souvent sur des lieux familiers de mon enfance. Dernièrement, je feuilletais le livre que vous avez publié en collaboration avec Jean-Pierre Yelle et Nathalie Battershill, « La Prairie, images d’hier », et je suis tombé sur une photo qui me frappe toujours, chaque fois que je la vois. Il s’agit de la photo 108 qui montre un groupe de jeunes garçons naviguant sur un radeau improvisé dans la carrière derrière la « briquade ». Comme elle date de 1943, j’étais trop jeune pour faire partie de ce groupe, étant né en 1940. Toutefois, puisque notre logis était dans la maison la plus près de l’usine, juste au coin de Du Maire et Levée, cet endroit a aussi été le lieu de mes jeux d’enfance et j’en garde des souvenirs vivaces.

Pour nous les enfants, cet endroit que nous appelions « le trou de la briquade » était avant tout un lieu de baignade en été et de patinage en hiver. Il n’était pas seulement fréquenté par des enfants, mais aussi par des adultes des « maisons des briquades », c’est-à-dire les maisons que la compagnie louait à ses employés. Je me souviens d’y avoir vu des familles entières installées sur la grève de gravier. On y avait même aménagé un tremplin pour les plus audacieux qui voulaient montrer leur savoir-faire. Pour les plus jeunes comme moi, on pouvait toujours s’amuser à prendre des ménés — probablement ensemencés par un des ouvriers — avec une seine improvisée à partir d’une poche à patates. Un peu plus vieux, je me suis aventuré en eau plus profonde et je me souviens d’avoir plongé sous l’eau pour sentir le fort jaillissement de la source souterraine qui alimentait l’étang. L’hiver, quand la glace n’était pas trop couverte de neige, on y allait patiner après l’école. À cette heure, il faisait déjà noir et nous jouions à la « tag » en nous poursuivant entre les poutres d’acier d’une grande structure abandonnée en partie inondée.

Toutefois, cet étang, alimenté par une source d’eau absolument pure, ne devait pas avoir une très longue vie. Par une nuit d’hiver très froide, vers 1949-1950, le grand réservoir métallique à mazout alimentant les brûleurs des fours à briques s’est fendu en deux et le pétrole, des milliers de gallons, s’est écoulé en suivant la pente dans « le trou ». Dès qu’on a pu le faire, l’étang maintenant complètement souillé a été comblé, et ce fut la fin de notre terrain de jeu pour la baignade et le patin. Mais il nous restait encore les marécages et le Bois de la commune pour imaginer d’autres jeux, et bien certainement le fleuve qui n’avait pas encore été mutilé par la Voie maritime.

Bien cordialement et un grand merci pour le bon travail de la SHLM

Finalement, nos guides étudiants ont pu profiter d’un bel été très chaud. Malgré les canicules, ils ont pu faire découvrir les trésors patrimoniaux du Vieux-La Prairie et notre exposition sur l’histoire de la seigneurie à plusieurs visiteurs. Ils ont aussi grandement aidé dans l’organisation de nouvelles activités (rallye photo) et le classement des archives. Le 3 septembre dernier, c’est avec beaucoup de reconnaissance que nous leur avons dit « merci pour la belle saison et à l’année prochaine ». Nos guides seront exceptionnellement de retour les 29 et 30 septembre prochains lors des Journées de la Culture. Ce week-end-là, les visites guidées du Vieux La Prairie seront gratuites (heures habituelles : 10 h, 13 h et 15 h).

M. Daignault nous racontera la merveilleuse histoire de la bière au Québec. On y retrace l’évolution des grandes brasseries, l’époque de la prohibition et l’installation de cette boisson sociale. Un magnifique travail de recherche et de sauvegarde de l’histoire des familles qui ont fait leur marque dans le monde brassicole québécois.

Les conférences de la Société d’histoire de La Prairie-de-la-Magdeleine ont lieu à l’étage du 249, rue Sainte-Marie à La Prairie. Elles débutent à 19 h 30. Entrée libre pour les membres, 5 $ pour les non-membres. Renseignements au 450-659-1393.

À partir du mardi 4 septembre 2018, jusqu’au début du mois de juin 2019, les locaux de la SHLM seront ouverts trois jours par semaine : soit du mardi au jeudi de 10 h à midi et de 13 h à 17 h. Les soirées du club de généalogie reprendront les lundis soir à partir du 10 septembre entre 19 h et 21 h.

Au jour le jour, juin 2018

Deux jeunes hommes posent devant l’ancienne pharmacie du Dr Léotable Dubuc. 211-213 et 215 rue Sainte-Marie

Fédération Histoire Québec (FHQ)

L’assemblée générale et le congrès annuel de la FHQ avaient lieu à l’Hôtel Le Victorin de Victoriaville les 19, 20 et 21 mai derniers. Ce congrès avait pour thème «Victoriaville, Arthabaska et les environs. Parlons-en !»

Le matin du 19 mai, deux formations étaient offertes aux congressistes sur la gestion des archives et des photographies anciennes. En après-midi, les membres de la FHQ ont assisté à leur assemblée générale annuelle. C’est Madame Anne-Marie Gohier qui a représenté la SHLM alors que Monsieur Stéphane Tremblay, président de la SHLM et administrateur de la FHQ, siégeait en avant de la salle avec les autres administrateurs. Lors des élections pour choisir les membres du conseil d’administration de la FHQ pour l’année 2018-2019, Monsieur Stéphane Tremblay n’a pas soumis sa candidature pour un deuxième mandat, mettant ainsi fin a deux années de service au sein de la FHQ.

Les conférences ont eu lieu dans la journée du 20 mai et les participants pouvaient prendre leurs pauses au salon des exposants et en savoir plus sur l’histoire locale abordée dans les différents ateliers en discutant avec les conférenciers et les responsables des différents kiosques. En soirée, lors du banquet de clôture, la FHQ a dévoilé le nom des lauréats de ses différents prix d’excellence pour l’année 2017:

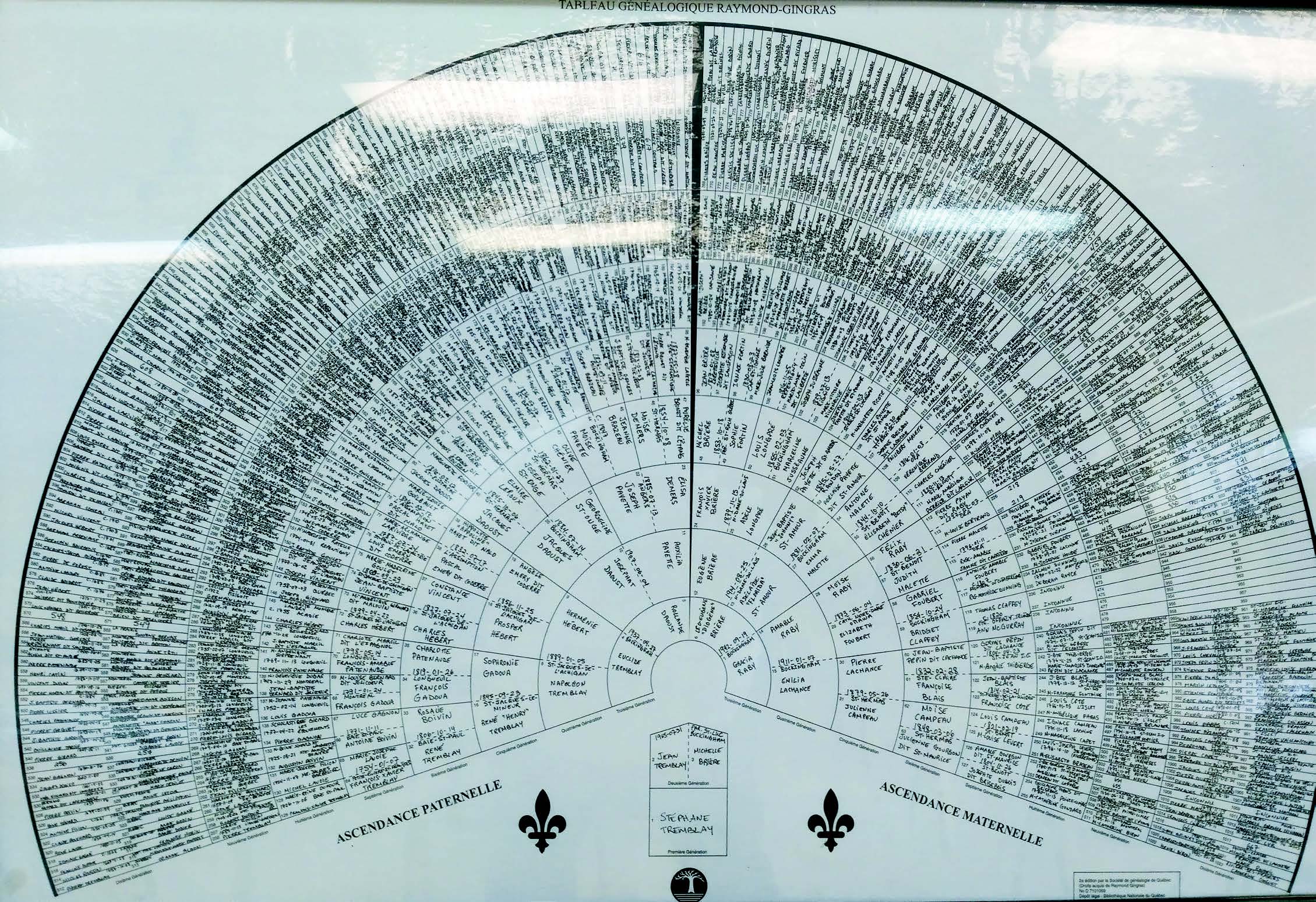

• Le prix Léonidas-Bélanger est remis annuellement par la FHQ pour souligner la réalisation d’un ouvrage historique lors d’une année impaire ou l’organisation d’un événement à caractère historique lors d’une année paire. L’ouvrage de Monsieur Stéphane Tremblay sur l’histoire des familles pionnières de la seigneurie de La Prairie (1667-1687), paru en novembre 2017, était en nomination dans cette catégorie. Le prix Léonidas Bélanger 2017 a été remis à la Société historique de Bellechasse pour son volume intitulé « L’époque des écoles de rang (1824 à 1964) » par Monsieur Robert Tessier.

• Le prix Honorius-Provost est remis annuellement par la FHQ pour souligner le travail et les réalisations des bénévoles œuvrant au sein des sociétés membres de la FHQ. Cette année, la SHLM avait soumis la candidature de son bénévole de l’année 2017, Monsieur Jean-Pierre Labelle (trésorier et comité informatique). Le prix Honorius-Provost 2017 a été remis à Madame Denise Campeau de la Société d’histoire des Filles du roy.

Durant la journée du 21 mai, les participants ont pu faire une des trois visites guidées suivantes: le patrimoine naturel des Bois-Francs (6h, en bus), visite de la Maison d’école du rang Cinq Chicots, de l’église et du mont Arthabaska (4h, en bus) ou visite à pied du Vieux-Victoriaville (2h).

Fédération québécoise des sociétés de généalogie (FQSG)

Madame Anne-Marie Gohier, membre de la SHLM, et Monsieur Stéphane Tremblay, secrétaire du conseil d’administration de la FQSG et président de la SHLM, ont participé au Conseil de généalogie de la Fédération québécoise des Sociétés de généalogie (FQSG), qui s’est à tenu à Gatineau au centre communautaire de Limbour le 5 mai dernier en avant-midi. Monsieur Raymond Ouimet, archiviste et journaliste, était le conférencier de l’atelier du matin et il a expliqué aux représentants des Sociétés de généalogie les grandes lignes de l’histoire de l’Outaouais entre 1830 et 1945.

Au début de l’après-midi, la FQSG a procédé à la remise de ses différents prix annuels. C’est ainsi que Monsieur Gilles Blanchard, directeur du comité de généalogie de la SHLM, a obtenu le prix Renaud-Brochu remis aux bénévoles s’étant distingués dans le milieu de la généalogie au Québec par l’excellence de leur implication. Toutes nos félicitations à Monsieur Blanchard !

Madame Anne-Marie Gohier a par la suite représenté la SHLM lors de l’assemblée générale annuelle des membres de la FQSG, qui s’est tenue au même endroit en après-midi. Lors des élections pour choisir les membres du CA pour l’année 2018-2019, Monsieur Stéphane Tremblay n’a pas soumis sa candidature pour un troisième mandat de deux ans, mettant ainsi fin a quatre années de service au sein de la FQSG (une comme administrateur, une comme vice-président et deux comme secrétaire).

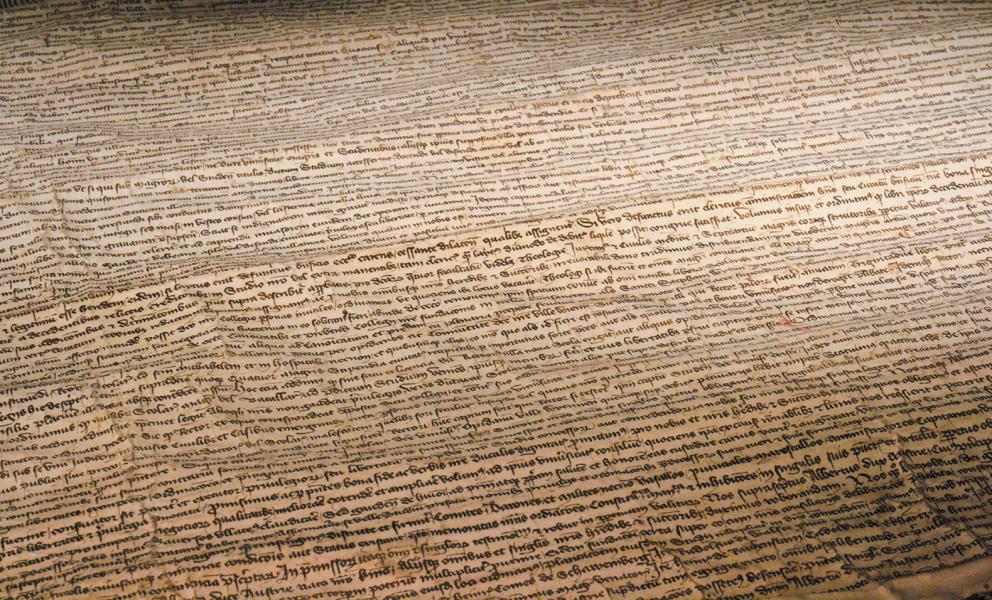

Document paléographié par Gaétan Bourdages avec l’aide du comité

de paléographie de la SHLM.

N.D.L.R. Dans la première moitié du 18e siècle, avec l’ouverture de nouvelles côtes dans la seigneurie, les besoins en communications se font plus pressants. C’est dans ce contexte que le grand voyer Lanouiller ordonne, en 1735, l’ouverture d’un nouveau chemin dans Fontarabie ainsi que la construction d’un pont sur la rivière Saint-Jacques. Lan mil sept Cens Trente Cinq Le vingt Juillet nous Jean Eustache Lanouiller de Boisclerc Coner du roy et Grand Voyer en ce pays sur la Requeste à nous présenté par Jacques Lafleur et La veuve Sénécale et autres habitans de la prairie de la magdelaine a la fourche pendante pour les raisons y contenues a ce qu’il plu de nous transporter En Ladite seigneurie de La Prairie de la Magdelaine a leffet de leur marquer et ordonner un Chemin Royal pour pouvoir vacquer a leurs affaires au bas de laquelle est nostre orce du dixième de ce mois portante laditte requeste sera Communiqué de la main à la main au Reverend Père Lauson Seigneur dudit Lieu pour après La ditte Communication nous transporter sur Les Lieux et ordonner ce qu’il appartiendra nous nous sommes transporte En laditte Seigneurie de la Prairie de la Magdelaine ou estant nous aurions fais venir par devant nous Le sieur René Dupuy second Cap.e de milice et lesdits ñoes Joseph Lefèvre, Pierre Pireau, Jean francois Dumay et Benoist Pireaudeau dit Lafleur Principaux habitans de la ditte Prairie de la magdelaine Lesquels nous ont unanimement dit en présence R.P. Dheu de la Compagnie de Jesus representant Les Seigneurs que les nommés Jacques Lafleur et autres habitans auront besoin d’un chemin pour pouvoir sortir de leurs habitations pour aller au grand Chemin de Chambly afin de faire valoir les terres qu’ils ont a fontarabie et d’aller a l’église et au moulin qu’il serait encore nécessaire de faire un pont sur le bras de la fourche au Chemin de Chambly afin que tous les habitans de la prairie de la magdelaine puissent vacquer en tous tems à leurs affaires et avoir les secours spirituels de leurs pretres Nous en présence des susnommés de leur avis et consentement apres avoir vue visité et examiné les endroits les plus propices et nécessaires pour l’utilité du public et avoir entendu lesd. habitans et leur dire et demander nous en revenant de la terre de la veuve Sénécale au grand Chemin de Chambly avons marqué ce Chemin de sortie de vingt quatre pieds de large scavoir dans la ligne qui sépare les terres du Sr Lefèvre Cap de milice et du ñoe Pierre Brousseau père ainsy quil sensuit Que suivant les piquets que nous avons fait planté Le nommé Pierre Brousseau seul sur sa terre fournira vingt quatre pieds de large jusque sur le Costeau et que ledit sieur Le Ber suivant les dits piquets fournira aussy seul vingt quatre pieds de large dans laquelle ligne il se trouve une petite rivière sur laquelle il fera faire un pont par ledit Jacques Lafleur et autres intéressés audit chemin qui sera aussy fait et entretenu par les dits habitans.

Pour ce qui est du pont de la rivière St Jacques qui interromp le Chemin de Chambly il sera fais et entretenu par tous les habitans de La Prairie de la Magdelaine a commencer depuis les p.er habitans pres le fort joignant le fleuve St Laurent jusqu’aux d.er habitans de fontarabie et ce au prorata des terres que chacun d’eux possède le long dudit Chemin de Chambly suivant la répartition qui en sera faite par lesd. S.r LeBer et les ñoes René Dupuy et Jean Francois Dumay en presence de M.e Jacques Deslignery prestre missionnaire du dit lieu.

Tous les ponts serons fait avec de bons chevalets sur lesquels seront mis de bonnes lambourdes qui serons couvertes avec des pieux de quinze pieds de long escaries sur les quatre faces et chevillés par les bouts sur les dits lambourdes.

Chacun en bonne foy s’acquittera du contenu au proces verbal Auxquels chemins et ponts ainsy désignés nous pour le bien et utilité publique ordonnons qu’il sera incessamment travaille pour lesdites terres ensemmces et pour celles qui sont en friche gueret et sera incessamment travaillé par tous les intéressés audit chemin et pont au depens et revenus des refuseurs ou de ceux qui ne se trouveront pas afin que ledit chemin soient fais et parfais sitot apres les semences de l’année prochaine devant livrer tous les bois necessaires pour les ponts lhiver prochain a peine contre les contrevenants de la manière portee par les règlements de voirie deffendons sous les dittes peines a tous habitans de se servir d’autres chemin que celuy par nous désignés a peine contre lesdits contrevenants de tous depens dommages et intérets de ceux qui pouraient s en trouvés incommodés enjoignons au S.r Le Ber Capitaine de milice et autres officiers de milice de faire travailler incessamment audits chemin et ponts suivant et conformément au présent proces verbal faisant abbatre les buttes remplir les trous et applanir ledit chemin faisons deffense a toutes personnes d’embarrasser ledit chemin soit par barriere labours clostures semance ou autrement fait et arrete audit lieu les jours et an que dessus et ont avec nous signés les sus nommés excepté Lafleur qui a déclaré ne savoir écrire ny signer après lecture faite suivant l ordonnance quatre mots en interligne aprouvés / Dheu Jésuite

René Dupuy P. Lefebvre

Francois Dumay

Lanouiller (avec paraphe)

À titre de représentant de la SHLM, le 18 mai dernier j’ai participé à une table ronde sur le tourisme à Saint-Rémi, organisée par les députés au parlement canadien Jean-Claude Poissant du comté de La Prairie et Brenda Shanahan, élue de Châteauguay-Lacolle.

Des trente participants, j’étais le seul bénévole et, étonnamment, le seul originaire de La Prairie. Mis à part le propriétaire du parc Safari et un producteur de vin, la majorité de l’assemblée était composée d’élus, de fonctionnaires et d’employés représentant une municipalité ou un organisme intéressé au développement du tourisme sur le territoire de ces deux comtés.

Puisque la rencontre avait été mise sur pied dans le cadre de l’année du tourisme Canada-Chine, nous avons eu droit à un diaporama sur le rôle joué par l’organisme Destination Canada, chargé de développer des stratégies de marketing axées sur la stimulation du tourisme international. À travers le Canada, l’industrie touristique représente 2 % du PIB et permet de créer un nombre considérable d’emplois, particulièrement chez les jeunes. Plus de 1,8 million d’emplois au pays sont liés aux activités touristiques. C’est d’ailleurs grâce à un programme d’emploi d’été du fédéral que la SHLM profite depuis de très nombreuses années de la présence d’étudiants chargés de l’accueil des visiteurs et des visites guidées.

Alors que les statistiques démontrent que 682 000 touristes chinois sont entrés au Canada en 2017, chacun ayant dépensé en moyenne 2 500 $, le gouvernement canadien s’est fixé comme objectif de doubler d’ici 2021 le nombre de visiteurs chinois.

Bref, l’un des objectifs premiers de cette rencontre était d’inviter les participants à se concentrer sur le plus grand marché touristique au monde, à savoir la Chine.

Atelier en sous-groupes

Or les ateliers en sous-groupes qui ont suivi la présentation des deux députés ont vite démontré que les préoccupations locales et régionales en matière d’accueil touristique prennent rapidement le pas sur l’accueil d’éventuels touristes venus

de Chine. Bien sûr, et malgré la barrière de la langue, des organismes comme le Manoir D’Youville, Exporail, le parc Safari et les vignobles sont mieux dotés pour recevoir en grand nombre des visiteurs d’une culture si différente de la nôtre.

Les attraits locaux et l’agrotourisme offrent à notre avis peu d’intérêts pour ces gens issus d’une civilisation plusieurs fois millénaire. Nous voyons mal un natif de Pékin s’extasier devant les sépultures dans la crypte de l’église de la Nativité

ou encore face à une maison de pierres deux fois centenaire.

Pour le moment, nos préoccupations se situent ailleurs : publicité, réseautage, concurrence des activités présentées

à Montréal, compétition entre les municipalités, manque de ressources, logement des visiteurs, coordination des réseaux cyclables, accès aux voies d’eau, etc. Et, comme on dit souvent, chacun tire la couverture de son bord.

Et La Prairie dans tout ça ?

Pour le touriste d’un jour, La Prairie offre de multiples possibilités toutes très intéressantes. Qu’on pense au Marché des jardiniers, dont la réputation n’est plus à faire, qui fêtera en septembre prochain son 50e anniversaire. Il y a beaucoup plus encore : le Musée d’archéologie de Roussillon, le Vieux Marché et sa Société d’histoire, le site patrimonial (Vieux

La Prairie), le théâtre d’été, le week-end d’autrefois, les reconstitutions historiques, le charme du La Prairie rural et ses maisons patrimoniales, le quai refait à neuf, le centre d’escalade, le golf, un vignoble, les visites guidées, la Balado Découverte, le géocaching, le festival des arts, les concerts, le Défi 350, la fête de l’Halloween, les restaurants, etc. Ce ne sont certes pas les attraits qui manquent.

On ne peut que déplorer que les rives de la rivière Saint-Jacques demeurent toujours inaccessibles aux Laprairiens.

Il y aurait tant à faire sur ce magnifique cours d’eau. Bien qu’il n’existe aucune statistique sur le tourisme à La Prairie, il est justifié de se demander quels sont les efforts mis en place par la municipalité pour attirer davantage de visiteurs. Dépliants et cartes publicitaires, pavillon d’accueil et d’information pour les touristes, utilisation des réseaux sociaux, collaboration avec les municipalités voisines, etc.

La Société d’histoire et le tourisme

Depuis la déclaration de l’arrondissement historique en 1976, des sommes considérables ont été investies par

le gouvernement provincial, par la municipalité ainsi que par les propriétaires pour faire du Vieux La Prairie un endroit unique qui soit agréable à habiter et à visiter. Bien que le site de Rose & Laflamme attende toujours qu’on le réaménage et que le vieux rempart de béton montre des signes évidents de fatigue, cela n’explique en rien que l’achalandage dans le Vieux Fort ne soit pas plus élevé.

Notons au passage que, compte tenu de la position stratégique de son local et de ses ressources, à La Prairie c’est la Société d’histoire qui, par défaut, assure l’accueil des visiteurs étrangers.

Que faudrait-il faire de plus pour attirer chez nous les visiteurs en plus grand nombre ? Le plan marketing est sans doute à revoir tant pour la SHLM que pour la ville. Il est impérieux d’injecter plus sérieusement dans les communications qui ciblent la clientèle de la grande rive sud de Montréal et proposer une collaboration aux municipalités environnantes ainsi qu’aux organismes qui planifient des visites de groupes (associations et maisons de retraités, entreprises, milieu scolaire, etc.). Tout cela ne saurait se faire sans davantage d’investissements en ressources financières et humaines ainsi qu’avec l’implication des commerçants locaux qui, hélas, se font souvent tirer l’oreille. Soyons réalistes, dans ce domaine il faut se montrer proactif, car le tourisme génère beaucoup d’argent, ce qui n’est pas à négliger.

Grâce à une subvention du programme fédéral « Emplois d’été Canada », nous avons procédé à l’embauche de trois guides étudiants pour assurer l’animation de la saison estivale 2018 à la SHLM ainsi qu’à l’embauche d’une étudiante qui numérisera des archives. Nos étudiants ont commencé leurs activités le 11 juin dernier et nous quitteront pour retourner aux études le 26 août. Cette année, les trois guides étudiants seront disponibles pour des visites du site patrimonial déclaré du Vieux La Prairie tous les jours de la semaine à 10 h, à 13 h et à 15 h.

Au jour le jour, mai 2018

Une récente compilation des édifices ou ensembles de bâtiments de valeur patrimoniale disparus du territoire de La Prairie depuis un siècle nous amène à la conclusion suivante ; des 37 constructions répertoriées, 26 ont disparu sous le pic des démolisseurs alors que les onze autres ont été détruites par le feu.

La grande majorité de ces démolitions s’expliquent par ce qu’il est convenu d’appeler le progrès, c’est-à-dire remplacer un vieil édifice par un bâtiment plus récent et d’un usage en conformité avec de nouveaux impératifs financiers. Du nombre, très peu, seulement six, ont été mis à terre à cause de leur désuétude et aucun n’a cédé la place à un espace vert.

Le bilan n’est guère plus positif ailleurs au Québec.

Le rôle de la municipalité

Le Plan métropolitain d’aménagement et de développement (PMAD) du Grand Montréal (CMM) est entré en vigueur le 12 mars 2012. Il s’accompagne d’un plan d’action qui souligne l’importance du territoire et des activités agricoles afin d’y limiter les pressions de l’urbanisation et de favoriser une densification du cadre bâti sur les terrains vacants ou ceux à redévelopper qui sont situés à l’extérieur des aires TOD (Transit Oriented Development). On aura ici à l’esprit la difficulté que représente

depuis de nombreuses années l’aménagement urbain de l’ancien site « Rose & Laflamme », un site dont le sol est potentiellement pollué.

Il est donc clair que les municipalités membres de la CMM ont l’obligation de construire d’abord sur les espaces vacants et de densifier l’occupation du sol (occupation mixte) avant d’empiéter sur la zone verte. D’où, lorsque l’espace est densément occupé, la tentation d’accorder commodément un permis de démolition sur un édifice patrimonial situé en zone commerciale afin de le remplacer par un bâtiment qui rapportera davantage de taxes dans les coffres de la ville.

Heureusement que les plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA), lorsqu’ils existent, peuvent faire contrepoids aux envies de jeter par terre des bâtiments patrimoniaux déjà bien intégrés au paysage urbain. L’expérience démontre qu’il est approprié de bien définir les secteurs, les bâtiments ou les objets d’aménagement dont les caractéristiques et la sensibilité méritent une approche par des PIIA.

« Le PIIA convient bien aux projets d’une certaine envergure pour lesquels on souhaite s’assurer d’une certaine unité et harmonie (p. ex., développement d’un nouveau quartier, insertion d’un projet particulier de construction, de modificationou d’occupation) ou à ceux qui se trouvent dans des zones d’intérêt particulier (p. ex., un quartier ancien, un secteur boisé). » Que faire alors pour les constructions isolées ?

Si La Prairie peut s’inspirer d’un Plan de conservation du site patrimonial déclaré, élaboré par le MCC en collaboration avec le Conseil du patrimoine culturel, le service d’urbanisme ne s’est jamais doté d’un PIIA ou de mesures d’appui touchant les bâtiments patrimoniaux situés à l’extérieur du périmètre du site patrimonial.

La loi du patrimoine culturel adoptée en 2012 accordait de plus larges responsabilités aux municipalités en matière de protection du patrimoine. Article 127. « Une municipalité peut, par règlement de son conseil et après avoir pris l’avis de son conseil local de patrimoine [ancien comité consultatif en urbanisme], citer en tout ou en partie un bien patrimonial situé sur son territoire dont la connaissance, la protection, la mise en valeur ou la transmission présente un intérêt public. » Les élus municipaux se montrent souvent hésitants à procéder de cette façon.

Ainsi, dans certains cas la meilleure façon d’assurer la préservation d’un bâtiment historique serait que la ville en soit déjà possesseur ou qu’elle s’en porte acquéreuse. C’est le cas à La Prairie, avec le bel exemple du Vieux Marché. Par contre, l’ancien couvent des sœurs de la Congrégation de Notre-Dame se cherche toujours une vocation et, avec raison, la ville trouve qu’il en coûte cher de maintenir ainsi un bâtiment sous-utilisé.

En décembre 2013, dans le but avoué de protéger de la démolition des bâtimentspatrimoniaux situés à l’extérieur du site patrimonial déclaré, la ville de La Prairie adoptait un règlement précisant la marche à suivre pour obtenir un permis de démolition visant l’une des 42 maisons dont la liste apparaît en annexe du règlement (liste établie à partir du macro-inventaire des bâtiments patrimoniaux réalisé à l’automne 2007 par l’architecte Michel Létourneau). La mise en application de ce règlement était confiée au comité de protection du patrimoine bâti, un comité composé de trois membres du conseil municipal.

Ce comité possède un mandat limité, il protège dans la mesure où il a le pouvoir de bloquer une demande de permis de démolition d’une des 42 maisons citées. En septembre 2016, ledit comité accordait un permis de démolition pour le 2825, chemin de Saint-Jean, une maison figurant sur la liste de protection et que le propriétaire avait volontairement laissée se détériorer. Il a d’ailleurs fallu plus d’un an au propriétaire pour exercer son droit de démolir la maison et la grange. Un édifice qui disparaît, cela réduit d’autantle fardeau fiscal de son propriétaire.

Pourquoi ne pas oser aller plus loin et obliger certains propriétaires à entretenir convenablement leur bâtiment patrimonial, voire à les aider financièrement à le maintenir en bon état ? Là encore, nos élus manquent d’audace. À noter que les MRC n’interviennent pas dans les dossiers de sauvegarde des bâtiments patrimoniaux, si ce n’est que pour accompagner financièrement les municipalités. Hélas, force est d’admettre que l’argent se fait plutôt rare. Sauf pour les particuliers amoureux des maisons anciennes dans lesquelles ils investissent des fortunes, les vieilles maisons offrent peu d’attraits pour les mécènes.

Une formule magique ?

Dans le parcours du combattant pour sauver une maison patrimoniale menacée, la lutte est inégale. D’une part, les citoyens ou comités de sauvegarde ont la partie difficile. Ils doivent présenter des dossiers très étoffés : historique de l’édifice, généalogie des générations qui l’ont occupé, appuis des médias, relevés architecturaux, plans et photographies, expertises de firmes spécialisées, collaboration des fonctionnaires du MCC, propositions d’une nouvelle vocation pour l’édifice, coopération des élus locaux et provinciaux, lettres d’appui d’Histoire Québec et de l’APMAQ, financement, etc. Dans la majorité des cas, dont certains sont litigieux et complexes, toute démarche pour une sauvegarde exige ténacité, patience et longueur de temps.

On a même vu des municipalités ainsi que le MCC refuser de transmettre aux groupes de pression les résultats d’expertises sous prétexte qu’il s’agit de documents de travail.

D’autre part, les promoteurs immobiliers, ces pourfendeurs du patrimoine bâti, ont la tâche beaucoup plus aisée. Un simple rapport d’architecte ou d’ingénieur, parfois complaisant, suffit souvent à convaincre le conseil local du patrimoine de la vétusté de la construction et du bien-fondé de délivrer au plus tôt un permis de démolition. De plus, la seule perspective qu’un éventuel bâtiment neuf rapporte beaucoup plus de taxes contribue à emporter l’adhésion des administrateurs municipaux. Cela d’autant plus qu’il est rentable politiquement d’augmenter le pouvoir de dépenser de la municipalité sans augmenter le fardeau fiscal des citoyens.

Quelques exemples récents

• À l’été 2013, la ville de Candiac refuse d’accorder un permis de démolition au propriétaire de la maison Page (1750) de la rue Marie-Victorin et demande à une firme de Montréal de procéder à une évaluation exhaustive du caractère patrimonial de la maison. La firme d’architecte Lafontaine & Soucy arrive, en août 2013, à la conclusion que la propriété Page possède une très grande valeur patrimoniale. Peu après la ville décide de citer la maison comme bien patrimonial.

Enfin, lors de sa réunion régulière du 16 septembre 2014, sur recommandation du Comité consultatif d’urbanisme, le Conseil a adopté à l’unanimité le règlement 1343 qui lui confère d’autres pouvoirs en plus de celui de refuser un permis de démolition. En effet, en vertu de la Loi sur les biens culturels, la Ville possède en outre un droit de regard sur d’éventuelles rénovations ou sur toute demande de déplacement, tout en héritant d’un droit d’acquisition et d’expropriation de la maison Page si les circonstances l’exigeaient.

• Après avoir acquis l’ancien marché Laberge au printemps précédent, en novembre 2014, dans le cadre du projet de revitalisation du Vieux-Châteauguay, le conseil de cette municipalité a conclu l’achat de la maison Moïse-Prégent (1763). La ville entend articuler le lotissement et la mise en valeur du secteur historique autour de la maison et du terrain qui l’entoure.

• Depuis 2014, un comité travaille ardemment au sauvetage de la maison Brossard du chemin des Prairies dans la ville de Brossard. Après avoir multiplié les actions ; rapport pour la sauvegarde, lettres et rencontres avec les autorités municipales ainsi qu’avec le propriétaire actuel, modification au règlement de zonage, visites et rapports d’experts, articles dans les journaux et expédition d’une demande de classement auprès du MCC, voilà que le dossier risque de traîner à la suite du dépôt d’une poursuite judiciaire de la part du propriétaire et d’un promoteur contre la ville de Brossard.

• À l’automne 2015, la maison Gravel de Châteauguay, à l’abandon depuis cinquante ans, était devenue irrécupérable et dangereuse pour les passants. On a dû la démolir et une partie des matériaux a servi à la construction d’une aire de détente à caractère patrimonial pour piétons et cyclistes.

• En mars 2016, la maison Boileau de Chambly, une maison à haute valeur historique dont la construction remonte au début du 19e siècle, devait être démolie. Or en mai de la même année, la ville décide d’en faire l’acquisition pour la transformer en bureau touristique. Afin d’en financer l’achat, il est résolu que le stationnement municipal dans le secteur du Vieux-Chambly soit à l’avenir tarifé. « Les villes qui ont misé sur la mise en valeur de leurs atouts patrimoniaux et la revitalisation de leur vieux village ont bénéficié de retombées économiques. » Sans compter que la restauration et le recyclage d’un édifice patrimonial créent des emplois.

• N’a-t-on pas déjà vu en certains endroits des promoteurs abattre des arbres et raser une maison patrimoniale sans obtenir un permis au préalable ? Le délit est puni d’une amende ridicule. Bien qu’il soit difficile d’enrayer ce genre d’incident, en février 2017, la ville de Lévis adoptait un nouveau règlement sur la démolition d’immeubles qui faisait passer les frais pour les demandes de démolition de 500 $ à 2 000 $. Les propriétaires qui veulent raser un édifice devront également présenter une longue liste de rapports certifiant que c’est la seule solution envisageable, et devront présenter à l’avance un projet de remplacement qui sera compatible avec l’architecture et la composition du quartier1. Les amendes minimales pour une démolition sans permis sont passées de 5 000 $ à 10 000 $, tandis que les amendes maximales ont bondi de 25 000 $ à 250 000 $.

• La maison Hilaire Guérin (1880) est un des seuls éléments du patrimoine bâti de Ville Sainte-Catherine qui subsiste. Or, son existence est actuellement menacée par un projet immobilier. Son relogement est l’une des solutions envisagées, mais il s’agit d’une mesure de dernier recours. Alors que la ville ne possède aucune mesure de protection du patrimoine, la décision ultime appartient aux élus.

En guise de conclusion

Pour les défenseurs du patrimoine bâti, il est essentiel de savoir dans quelle mesure les élus locaux comptent s’impliquer pour assurer la préservation et la mise en valeur des bâtiments patrimoniaux. Il importe également de favoriser les échanges et la collaboration entre les différents acteurs. On déplore, comme c’est parfois le cas, que les résultats des études commandées par les villes ou le MCC soient gardés secrets. Dans l’optique d’un débat public sain, les citoyens ou groupes de citoyens doivent avoir un accès libre aux études patrimoniales ou techniques associées au bâtiment qu’ils souhaitent préserver. Cela, d’autant que les procédures et les échéances qu’impose la loi d’accès à l’information peuvent être dissuasives et décourager les demandeurs alors que souvent le temps presse.

En matière de patrimoine bâti, le bilan ne peut être que stable ou négatif. Impossible de voir apparaître de nouvelles maisons anciennes. Ce qui est perdu l’est à jamais.

Malgré un bilan mitigé, et bien qu’il soit impensable de pouvoir tout préserver, il demeure impératif que les citoyens et les organismes concernés maintiennent leur action afin d’épargner ce qui peut l’être encore. La sagesse impose qu’on choisisse ses luttes avec discernement.

De toute évidence, dans le contexte actuel, et de nombreux exemples en sont la preuve, la sauvegarde des édifices patrimoniaux menacés repose et reposera longtemps encore sur la vigilance et le zèle des lanceurs d’alertes, c’est-à-dire les citoyens et les organismes voués à la défense du patrimoine. Et les actions menées n’auront de succès qu’avec la collaboration sans retenue des autorités locales et provinciales, ce qui, hélas, n’est pas toujours acquis.

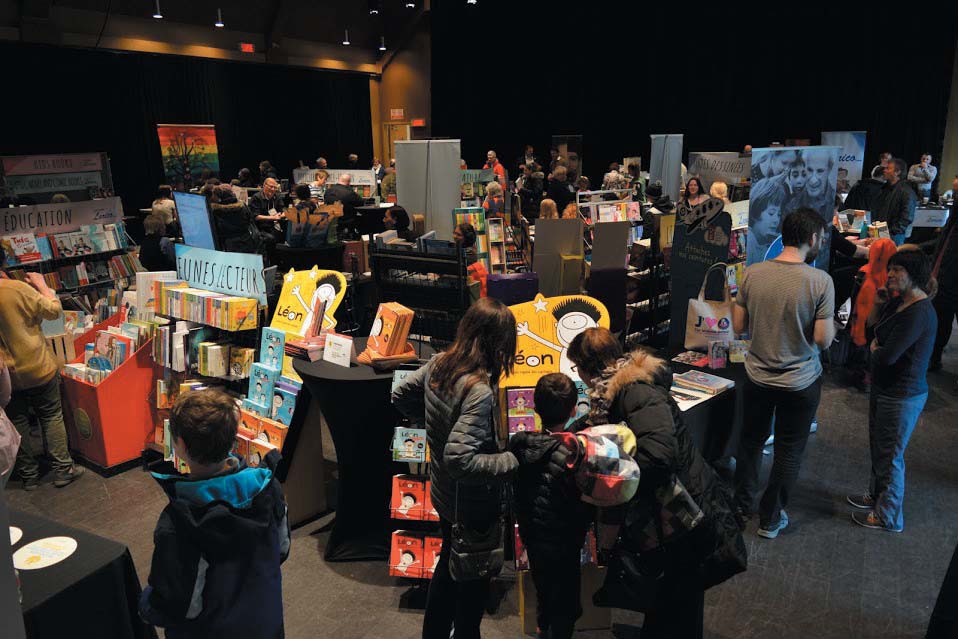

2e Salon du livre de la MRC de Roussillon

par Stéphane Tremblay

Le Salon du livre organisé par la MRC

de Roussillon en était, cette année, à sa deuxième édition. Cet événement s’est déroulé les 20 et 21 avril derniers, dans la salle multifonctionnelle du pavillon de l’île Saint-Bernard à Châteauguay.

Cet événement a réuni, le temps d’un week-end, une vingtaine d’auteurs et une dizaine d’organismes à vocation culturelle établis dans la région de la MRC de Roussillon. La SHLM était représentée à cet événement par deux de ses auteurs : l’historien Gaétan Bourdages (auteur de plusieurs ouvrages à caractère historique, surtout celui sur l’histoire de La Prairie) et le généalogiste

Stéphane Tremblay (auteur de l’ouvrage sur les premières familles de la seigneurie de La Prairie entre 1667 et 1687). Notre kiosque était situé tout près de celui de nos partenaires issus de la sphère culturelle, ce qui a stimulé de nombreux échanges à caractère historique : le Musée d’archéologie de Roussillon (situé à La Prairie), Exporail (le Musée ferroviaire, situé à Saint-Constant) et la Maison LePailleur (située à Châteauguay).

Plusieurs activités étaient prévues durant ces deux jours : séances de dédicaces par les auteurs en vedette (entre autres : Dominique Demers [porte-parole de l’événement] et Priska Poirier), conférences, heure du conte en pyjamas pour les enfants, récits et légendes par l’excellent Éric Michaud, roi des conteurs, etc.

La SHLM tient à remercier la MRC de Roussillon d’organiser annuellement cet événement qui permet de faire connaître nos activités et publications aux citoyens et nous donne l’occasion de faire du réseautage avec nos partenaires culturels. Au plaisir de participer à la troisième édition le printemps prochain !

Du 15 au 21 avril derniers, tous les organismes du Québec ont profité de la Semaine nationale de l’action bénévole pour souligner le travail des personnes qui s’impliquent bénévolement pour une cause et pour leur dire « merci beaucoup ». C’est ainsi que la SHLM a pu donner tous ses remerciements à ses bénévoles lors du déjeuner du président qui a eu lieu cette année au restaurant Paolo Gattuso de La Prairie le dimanche 22 avril.

Le 28 avril dernier, le maire de La Prairie, Monsieur Donat Serres, et toute son équipe ont remercié tous les bénévoles de la municipalité en leur offrant un souper dansant (formule « bal masqué ») au Centre multifonctionnel Guy-Dupré. Cette année encore, deux tables étaient réservées aux bénévoles de la SHLM lors de cet événement.

Merci beaucoup à tous ceux et celles qui s’impliquent bénévolement, de près ou de loin, pour assurer la réussite de la mission de la SHLM et des activités de notre municipalité.

Notre vente de livres usagés a eu lieu du 26 au 28 avril derniers. Malgré un nouvel horaire (moins de jours, mais plus d’heures), un réaménagement de nos locaux (nous avons perdu notre 3e porte d’entrée à la suite de travaux dans le Vieux-Théâtre l’été dernier) et une température peu clémente, l’événement a connu un franc succès encore une fois cette année. La SHLM remercie tous les visiteurs pour leur patience (notre local ne pouvant accueillir qu’un nombre limité de personnes à la fois) et félicite chaleureusement tous les bénévoles du comité de la vente de livres usagés pour la tenue d’un événement qui, au fil des ans, est devenu un incontournable dans le domaine de la culture et du loisir en Montérégie.

Conférencier: Monsieur André-Carl Vachon

Pour parler de ce délicat sujet, l’expression «?Grand dérangement?» est souvent exploitée pour exprimer ce que les 14?100 Acadiens ont vécu entre 1755 et 1763. Aujourd’hui, plusieurs activistes parlent du génocide acadien et d’autres, d’épuration ethnique. Est-ce l’un ou l’autre?? Peut-on appliquer ces concepts du 20e siècle aux événements du 18e siècle??

Les conférences de la Société d’histoire de La Prairie-de-la-Magdeleine ont lieu à l’étage du 249, rue Sainte-Marie à La Prairie. Elles débutent à 19 h 30. Entrée libre pour les membres, 5?$ pour les non-membres. Renseignements au 450-659-1393.

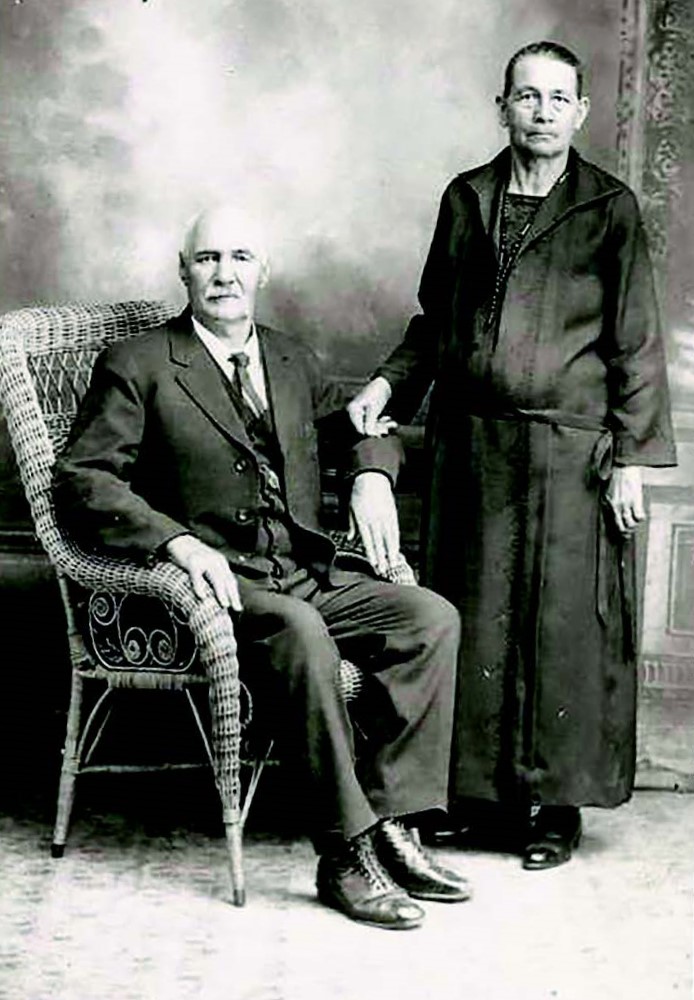

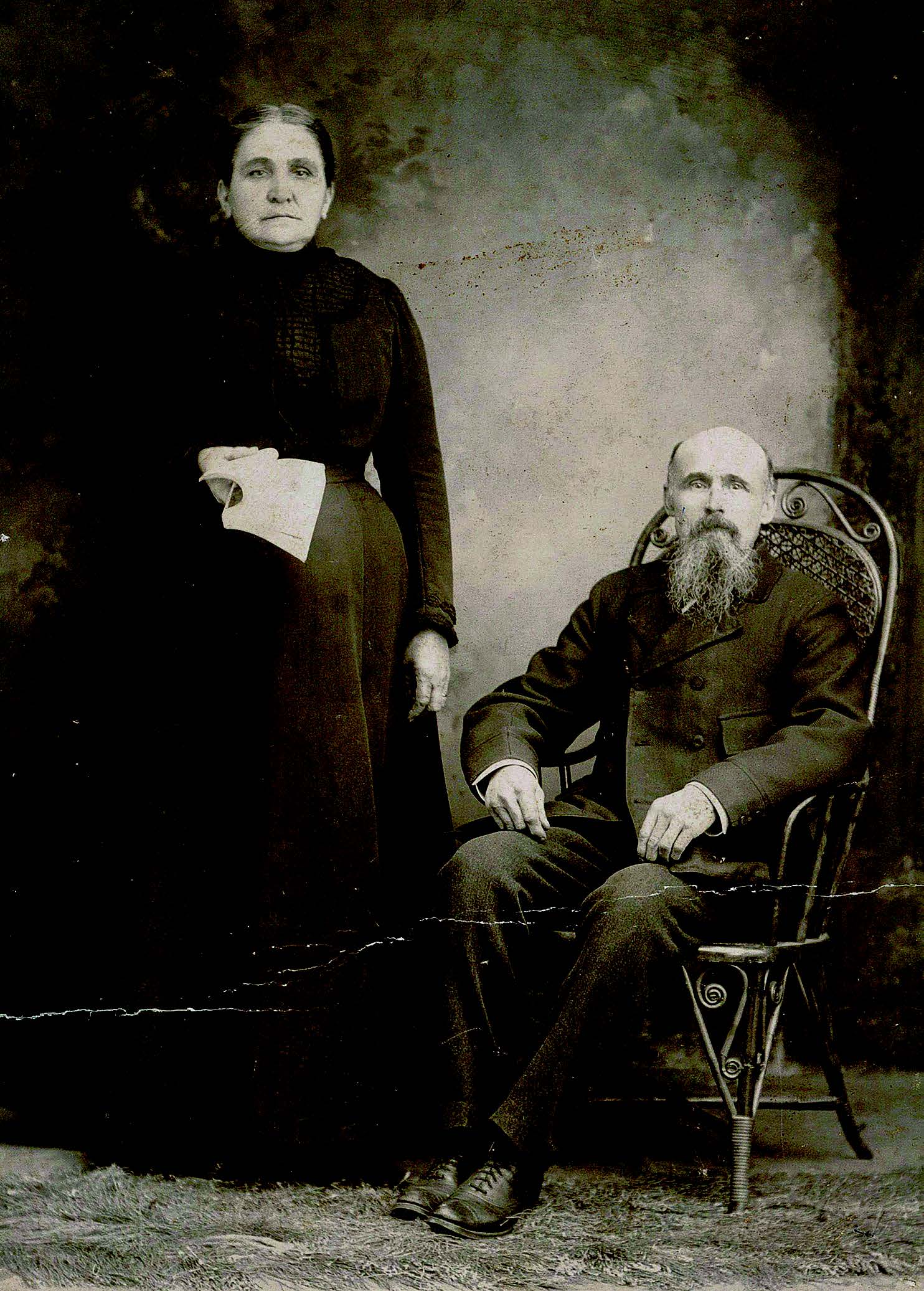

Au jour le jour, avril 2018

Je suis devenu membre de la SHLM au début de l’été 2007 afin de trouver mes ancêtres par le biais de recherches généalogiques. Je ne connaissais rien de ces derniers, sinon les noms de mes grands-parents. Plus jeune, je m’étais fabriqué un portrait assez simple de mes ancêtres en écoutant les anecdotes et les histoires de la parenté élargie lors des soupers familiaux de Noël, de Pâques ou de l’Action de grâces. Étant natif de Buckingham, j’avais alors compris que mes ancêtres étaient des fondateurs de cette région de l’Outaouais et que plusieurs d’entre eux avaient été coureurs des bois, bûcherons ou voyageurs ; artisans, habitants ou soldats.

Comme la plupart des membres de ma famille élargie sont de parfaits bilingues (anglais/français) et que plusieurs d’entre eux sont issus d’une souche britannique ou irlandaise, je me doutais bien que c’était le résultat d’un réseau d’alliances familiales bien installé depuis plus de 150 ans. Cependant, toute ma famille linéaire connue est francophone et mon identité a été construite autour de la réalité canadienne-française durant mon enfance et mon adolescence.

Entre 2007 et 2010, la généalogie occupait tous mes temps libres (étant enseignant, surtout durant la saison estivale). Toutes les données de mon arbre généalogique ont été sauvegardées sur mon compte d’Ancestry.com au fur et à mesure de mes découvertes. Le nombre d’ancêtres retrouvés dépassa rapidement le cap de la centaine puis

du millier. En ce moment, j’ai plus de 10 000 personnes dans mon arbre généalogique. Durant ces quatre années d’intenses recherches, les découvertes concernant l’histoire de mes ancêtres provenant d’une souche autre que française furent nombreuses. Voici, en gros, les plus importantes (P : du côté de mon père et M du côté de ma mère) :

Souche amérindienne

(P) Nicole ou Catherine Matanakinan (1698-1745 ; 7e arrière-grand-mère) : « Sauvage » de la nation des Népissing (lac Huron). Une importante délégation de cette nation se retrouve dans la mission des Sulpiciens au Sault-au-Récollet puis à Oka. Elle épouse Pierre Héry dit Duplanty (armurier du roi) dans les bois en 1717 et ce mariage sera officiellement célébré et reconnu par l’église catholique à Oka en 1738.

Souche irlandaise

(P) Jean Lahaie (né Lahey) dit Hibernois (1666-1738 ; 7e arrière-grand-père) : Irlandais capturé en 1695 lors du raid franco-autochtone de Corlar (Schenectady, NY). Il épouse Marie-Madeleine Souarten (née Swarton) à Québec en 1697.

(M) Bridget Claffey (1823-1887 ; 3e arrière-grand-mère) : La famille Claffey est originaire du comté d’Offaly (King’s county) en Irlande. Elle émigre au Bas-Canada en 1832 et elle serait une des premières familles mises en quarantaine sur le site de Grosse Île lors de son arrivée au pays. La famille s’installe par la suite à Cumberland (Ontario) et plusieurs des filles épouseront des fils de colons de Buckingham. Veuve d’Amos Donnelly (mariage à Buckingham en 1844), Bridget épouse Gabriel Foubert (Fils d’Antoine-Amable Foubert) à Buckingham en 1854.

Souche britannique (Angleterre/Écosse)

(P) William Johnson dit Jeanson

(1680-1731 ; 7e arrière-grand-père) : Soldat écossais de la garnison britannique de Port-Royal en Nouvelle-Écosse (l’Acadie a été cédée par la France à l’Angleterre lors de la signature du traité d’Utrecht de 1713 à la fin de la Guerre de Succession d’Espagne ; l’Acadie devient ainsi la Nouvelle-Écosse). Il épouse Isabelle Corporon (acadienne) à Port-Royal vers 1714.

(M+P) Ignace Raizenne (né Josiah Rising, 1694-1771 ; 7e arrière-grand-père) et Élisabeth Nim (née Abigael Nims, 1700-1747 ; 7e arrière-grand-mère) : Avant de former un couple, Josiah et Abigael habitaient la bourgade anglaise de Deerfield au Massachusetts. En 1704, ils sont enlevés par les alliés autochtones du sieur Jean-Baptiste Hertel de Rouville lors d’un raid durant la Guerre de Succession d’Espagne. Otages des guerriers autochtones, ils sont ramenés en Nouvelle-France où ils seront élevés dans les missions des Sulpiciens situées sur la Montagne (pied du Mont-Royal, rue Sherbrooke Ouest) et du

Sault-au-Récollet sur la rive nord de l’île de Montréal. Baptisés dans la foi catholique dès leur arrivée en Nouvelle-France sous les noms d’Ignace et d’Élisabeth, ils vont s’unir par le mariage au Sault-au-Récollet en 1715.

(P) Marie-Madeleine Souarten (née Swarton – 1675-1740 ; 7e arrière-grand-mère) : Elle a grandi à Salem dans le Massachusetts et elle est enlevée avec sa mère en 1691 lors du raid franco-autochtone de fort Loyal dans le Maine. Épouse Jean Lahaie dit L’Hivernois

à Québec en 1697.

(M) Rose-Mathilda Dunning (1791-1832 ; 4e arrière-grand-mère) : fille de Zalmon Dunning et de Deborah Royce du Vermont ; ceux-ci font partie des fondateurs du village de Cumberland sur la rive ontarienne de la rivière des Outaouais, situé en face de Masson/Buckingham au Québec. Abijah Dunning, le père de Zalmon est un vétéran de la Révolution américaine (sergent dans la milice du Vermont). Tout le clan Dunning quitte les États-Unis (Vermont) au début du 19e siècle pour profiter de la distribution de lots gratuits dans le Haut-Canada (ils ne sont donc pas des loyalistes comme je le pensais initialement). Rose-Mathilda épouse Antoine-Amable Foubert à Cumberland vers 1807.

Souche inconnue (ancêtres nés en Nouvelle-France)

(P) Joseph Damours dit Raymond/dit Toulouse (1730-1709 ; 6e arrière-grand-père) : Il a grandi à La Prairie mais ses parents sont inconnus. Il épouse Marie-Anne Pagési dit Saint-Amand à Sainte-Anne-de-Bellevue en 1754.

(M) Louis Longpré (1732-1793 ; 6e arrière-grand-père) : Il a grandi à Longue-Pointe, mais ses parents sont inconnus ; il épouse Marie-Angélique Janot dit Lachapelle à Longue-Pointe (île de Montréal) en 1757. La tradition orale du côté de ma mère affirme que Louis Longpré serait de souche amérindienne ou métisse.

Lors de l’été 2017, après avoir vu, à la télévision et sur internet, la publicité du site Ancestry à propos d’un test de salive pour connaître la composition ethnique de son ADN, ma conjointe et moi avons décidé de tenter l’expérience. Ce test coûte normalement 129 $ CD, mais nous avons profité d’un rabais « saisonnier » de 30 $. La démarche est simple : on commande la trousse de prélèvement en ligne et elle nous est expédiée par la poste quelques semaines plus tard. Dans l’éprouvette contenue dans la trousse, on fournit un échantillon de salive et on l’expédie au laboratoire d’Ancestry (situé en Irlande) dans

un colis postal prépayé. Avant d’expédier le colis, il faut associer le numéro de l’éprouvette avec notre profil du site d’Ancestry.com afin que les résultats puissent nous parvenir en ligne de 6 à 8 semaines plus tard.

Les régions déterminées par Ancestry ont manifestement des critères culturels et géographiques distincts (l’Irlande et l’Écosse se retrouvent dans deux catégories par exemple). La période chronologique couverte par ces tests doit s’étendre sur plus de 500 ans, car elle reflète la mouvance des populations sur une longue durée (ce qui explique la présence des régions du Caucase, de l’Europe de l’Est et des Juifs européens).

La présence de plusieurs régions s’explique aussi par l’histoire politique et militaire : L’Angleterre et la Normandie ont été envahies et occupées par des hordes de Vikings au milieu du Moyen Âge et la France a connu des vagues d’immigration en provenance de l’Espagne et de l’Italie à l’époque de la Renaissance.

Je travaille actuellement sur l’arbre généalogique de ma conjointe et je savais que son côté britannique/irlandais ressortirait clairement, car plusieurs de ses arrière-grands-parents sont issus de ces deux souches. En ce qui me concerne, les résultats pour ces mêmes régions ne sont pas surprenants si on se fie à mes découvertes. Avant de faire ce test, nous étions convaincus, Anne-Marie et moi, que notre côté français ressortirait en première place avec un pourcentage assez imposant. Cette prédiction est exacte dans mon cas (mais avec un score de 29 %). Surprise dans le cas d’Anne-Marie qui est de souche française à 8 % (en 5e place des régions obtenues).

Finalement, la question amérindienne : ma conjointe connaissait, elle aussi, la possible existence d’une souche

amérindienne parmi ses ancêtres. Cette existence est maintenant confirmée. Pour ma part, je reste perplexe, car j’avais découvert la présence officielle d’une Amérindienne parmi mes ancêtres (du côté de mon père), mais cette découverte s’est soldée par la note de 0 %. Catherine/Nicole Matanakinan a-t-elle été kidnappée durant une attaque amérindienne ? Était-elle européenne ? La rumeur du côté de ma mère serait donc non fondée elle aussi.

En conclusion, j’ai l’impression que les résultats d’Ancestry sont fiables lorsque l’on regarde l’histoire et les données généalogiques de nos ancêtres (encore faut-il avoir terminé la généalogie de ses ancêtres). Pour en avoir le cœur net, il faudra probablement faire des comparaisons. Je vais probablement demander à un volontaire dans ma famille (mon frère jumeau serait un bon choix) de passer le même test que moi afin de comparer nos pourcentages. Dans le cas de mon frère, s’ils sont exactement les mêmes, je pourrai me concentrer sur les énigmes non résolues (ancêtres amérindiens et de parents inconnus).

La cinéaste et conférencière Annabel Loyola a produit, en 2010, le documentaire intitulé La folle entreprise, sur les pas de Jeanne Mance. Ce long-métrage explique la vie et l’œuvre de Jeanne Mance, fondatrice de l’Hôtel-Dieu de Montréal et cofondatrice

de Ville-Marie (Montréal).

En 2017, Madame Loyola revenait à la charge avec Le dernier souffle, au cœur de l’Hôtel-Dieu de Montréal, documentaire dont voici le synopsis?: «?Fondé par Jeanne Mance en 1642 en même temps que la ville, l’Hôtel-Dieu de Montréal est sur le point de disparaître, pour être remplacé par le nouveau CHUM. Le dernier souffle nous plonge dans un espace clos où la vie, la mort, l’amour et l’amitié se côtoient. Ce film est surtout une histoire de courage et de résilience, celle de ses derniers occupants. Telle une mise en abyme empreinte d’humanité, petits et grands événements des deux dernières années (2015-2017) se succèdent tout au long du film. Par la suite, rien ne sera plus jamais pareil.?»

Le 25 février dernier, la Maison des Aînés de La Prairie et la SHLM ont organisé une séance de visionnement du dernier documentaire de Madame Loyola au Centre multifonctionnel Guy-Dupré. 80 personnes ont assisté à ce visionnement et la cinéaste était présente pour répondre aux questions. La SHLM remercie chaleureusement Madame Loyola pour la qualité de son documentaire et de sa conférence ainsi que la Maison des Aînés pour l’organisation de cet événement avec nous.

Nous vous invitons à notre vente annuelle de livres usagés qui se tiendra dans les locaux de la SHLM au 249 rue Sainte-Marie, à La Prairie.

VEUILLEZ PRENDRE NOTE DE NOTRE NOUVEL HORAIRE

• Jeudi 26 avril de 14 h à 20 h

• Vendredi 27 avril de 10 h à 20 h

• Samedi 28 avril de 10 h à 16 h

• Dimanche 29 avril FERMÉ

Nous avons recueilli des milliers de livres qui traitent de différents sujets qui sauront captiver vos intérêts et combler vos moments de loisirs.

Au plaisir de vous y accueillir en grand nombre.

Comité de la vente de livres usagés.

Conférencier: Monsieur Marcel Fournier

Quelque 900 officiers et cadets des troupes de la Marine ont servi au Canada entre 1683 et 1760. Issus pour la plupart de la petite noblesse française et canadienne, ces militaires ont parcouru l’Amérique pour explorer et défendre tout un continent au nom du roi de France. Cette conférence apportera des éléments nouveaux sur le rôle joué par ces officiers dans l’histoire de l’Amérique française.

Les conférences de la Société d’histoire de La Prairie-de-la-Magdeleine ont lieu à l’étage du 249, rue Sainte-Marie à La Prairie. Elles débutent à 19 h 30. Entrée libre pour les membres, 5 $ pour les non-membres. Renseignements au 450-659-1393.