Au jour le jour, juin 2020

La guerre de 1812

« La guerre de 1812, qui a duré jusqu’en 1814, fait référence au conflit militaire qui a opposé les États-Unis à la Grande-Bretagne. Comme colonie britannique, le Canada a été entraîné dans la guerre de 1812 et a été envahi à maintes reprises par les Américains. La guerre a été menée dans le Haut-Canada, le Bas-Canada, dans la région des Grands Lacs et le long de la côte de l’Atlantique, ainsi qu’aux États-Unis. Le traité de Gand (24 décembre 1814), qui a mis fin à la guerre, consacrait essentiellement le statu quo. »1. Lettre du curé Boucher.

À compter de l’attaque de l’île aux Noix le 1er juin 1812, la guerre s’est poursuivie jusqu’en 1815 sur une période de 42 mois dont 39 mois furent consacrés à des opérations militaires.

Les forces terrestres britanniques qui ont défendu l'Amérique du Nord britannique durant la Guerre de 1812 étaient constituées d'hommes appartenant à diverses organisations. Plusieurs centaines de ces soldats séjournèrent à La Prairie dont les baraques militaires servaient de point de départ vers les divers lieux d’affrontements.

« Nous avions ici, ces derniers jours environ 2500 hommes soit en troupes régulières, soit en milice active ou sédentaire, sans compter les miliciens du lieu […] » 2. Jean-Baptiste Boucher curé de La Prairie, lettre du 4 novembre 1813.

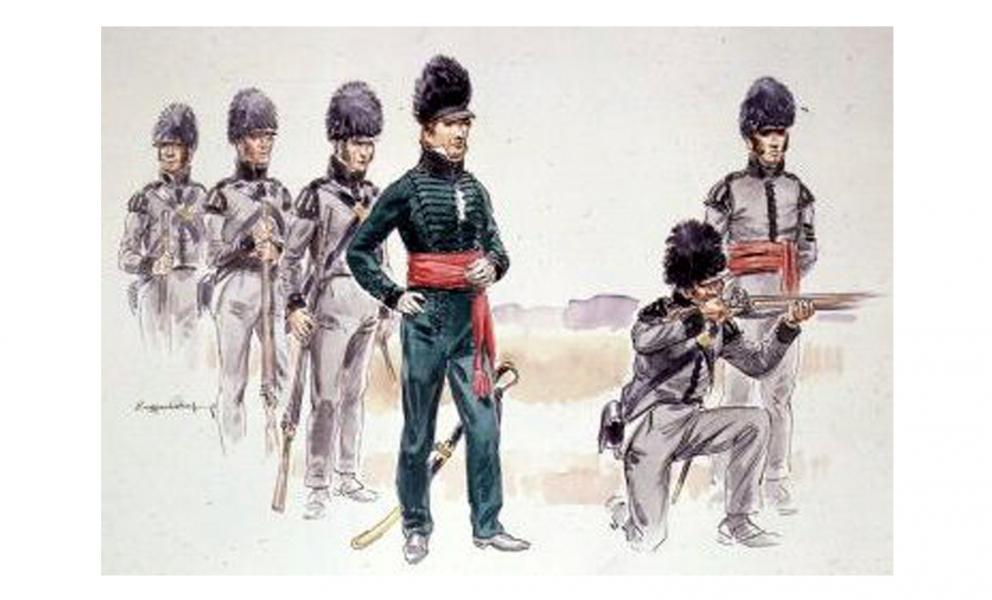

L’ensemble des troupes régulières en fonction au Canada durant cette guerre se situait autour de 13 000 hommes et comprenait le 1st Foot (le 1er bataillon), le 8e Kings Own, le 10e Royal Veterans (un seul bataillon), les 13e, 40e , 41e , 49e, 89e, 100e, 103e et 104e (New-Brunswick) régiments ainsi que le Royal Newfoundland, les Meurons, les Fencibles, le Glengarry Regiment, le 19e Light Dragoons, environ 800 hommes de la Royal Marines and Seaman, en plus de 500 membres du corps d’artillerie et d’ingénieurs.

Aux troupes régulières affectées à l'Amérique du Nord s'ajoutent des unités provinciales recrutées localement, des miliciens en service long et des miliciens sédentaires. Plusieurs régiments suisses en service britannique, dont les Meurons cités plus haut, de nombreux Amérindiens et un régiment composé de prisonniers de guerre français servent également au cours de cette guerre.

Dans le but de les faire servir sur son territoire, pendant les guerres napoléoniennes, le gouvernement britannique avait formé des régiments qui prirent le nom de « Fencibles ». Ces compagnies temporaires avaient pour but de protéger les intérêts britanniques là où elles étaient formées, en Grande-Bretagne ou en Amérique du Nord et ne devaient en aucun cas être déployées en sol étranger. C'est ainsi que fut lancé le recrutement dans les Haut- et Bas-Canada. Le nom du régiment était écossais tout comme l'était son commandement, mais ses membres étaient principalement Canadiens-français. Toutes les compagnies de Fencibles furent démantelées en 1816.Pour appuyer les réguliers britanniques, on crée des unités de milice de l'Amérique du nord britannique. Plusieurs régiments de « milice d'élite » sont formés dans le Bas-Canada en 1812 et 1813, dont les Voltigeurs canadiens, qui constituent l'un des meilleurs régiments provinciaux.

La milice sédentaire (locale) qui, depuis une loi de 1803, regroupe tous les hommes entre 16 et 60 ans, la moyenne d’âge se situant autour de 20 ans, est également appelée en renfort lorsque le besoin se fait sentir.

Selon l’historien James Jackson, l’enrôlement des Canadiens français dans la milice ne se fit pas sans heurts :

« Au moment de la déclaration de la guerre entre la Grande- Bretagne et les États-Unis, à l'été 1812, l'enrôlement dans la milice de certains habitants, surtout des agriculteurs et des travailleurs ruraux, se révéla de plus en plus ardu pour les officiers militaires du Bas-Canada. Avec son lourd passé de résistance au sein de la milice, le district de Montréal se montrait particulièrement récalcitrant. Les tentatives d'arrestations infructueuses des opposants à l'enrôlement provoquèrent plutôt un mouvement conjoint de résistance de toutes les paroisses devenues la cible des pouvoirs militaires.

Lachine vit le rassemblement de quelque 400 hommes, dont la moitié étaient armés. À Montréal, la réaction des pouvoirs publics fut immédiate: ils dépêchèrent un magistrat accompagné d'un détachement militaire et de deux pièces d'artillerie légère. N'étant pas parvenu à persuader les gens de se disperser, le juge de paix donna l'ordre aux soldats de tirer au-dessus de leurs têtes. La foule répondit par un tir d'armes à feu de petit calibre. Une nouvelle salve tirée par les militaires au-dessus des têtes des hommes rassemblés n'eut pas plus de succès. Une troisième salve fut tirée directement dans la foule, faisant un mort et un blessé grave.

Aux yeux des pouvoirs publics, la résistance collective des agriculteurs équivalait à une rébellion et l'on craignait vraiment que la province soit au bord de la guerre civile. Néanmoins, bien que des forces régulières aient fait face à une grande foule prête à les prendre pour cible, on avait fait preuve d'une grande retenue. Étant donné l'espoir de voir les Canadiens-français finir par se joindre en grand nombre à la milice, on comprendra que tout était mis en œuvre pour limiter autant que possible les pertes. » 1. Jackson James, L’émeute inventée. VLB éditeur, Montréal, 2014. Pages 16 et 17.

Le spectre grandissant d’une invasion par les États-Unis représente une menace considérable aux libertés dont jouissent certains Afro-Canadiens, ce qui en pousse plusieurs à rejoindre les rangs des milices, car une victoire américaine pourrait très bien conduire à un retour à l’esclavage.

Outre les unités de milice, d’autres Afro-Canadiens s’enrôlent au sein des forces régulières britanniques et servent au Haut-Canada. L’une de leurs fonctions les plus courantes consiste à jouer le rôle de percussionnistes dans les orchestres militaires.

« Jack-Keth, le vieux vilain nègre, fit peu habilement son office; les Meurons grinçaient des dents, et menaçaient de lui lâcher quelque coup de fusil. […] » 2. Extrait d'une lettre du curé Boucher.

Les Suisses

Le régiment d'infanterie suisse des Meurons fut mis sur pied en 1781, puis transféré à l'armée britannique en 1795. Il entra au service des Anglais après avoir combattu dans les rangs hollandais pour le compte de la compagnie des Indes hollandaises. Le régiment fut envoyé au Bas-Canada en août 1813. Comme c’était l’usage à l’époque, il portait le nom de son colonel, Charles Daniel de Meuron.

Sous les ordres de Sir George Prevost, dont le père était un officier suisse, il prit part à plusieurs affrontements dont la bataille de Plattsburg et la prise du fort Oswego. Bien qu’à l’origine la très grande majorité des officiers et soldats du régiment avaient été enrôlés dans les cantons de Vaud et de Neuchâtel qui sont de langue française, il n’était pas composé que de Suisses. Une partie était des prisonniers de guerre qu’on avait expédiés de l’île de Malte et on y trouvait également des Allemands. Plusieurs de ces soldats voyageaient avec leur famille.

Lorsque le régiment est dissous en juillet 1816, 353 soldats de tout rang, soit plus de la moitié des effectifs, choisissent de rester au Canada comme colons. Les nouveaux colons sont dirigés vers Perth et vers Drummondville. Comme ils ne sont pas rompus aux difficultés de la vie de pionnier, bon nombre de ces anciens soldats partent aux États-Unis ou retournent en Europe.

Grâce à une boucle de ceinture trouvée à l’occasion de fouilles archéologiques effectuées à La Prairie à l’automne 2017 sur la rue Émilie-Gamelin, nous savons qu’un autre régiment suisse a séjourné à La Prairie. Le régiment de Watteville, du nom du baron Frédéric De Watteville de Muirfield fut créé à l'origine par les Anglais pour servir l'empire autrichien allié de la Grande-Bretagne. Après le désastre subi par les armées autrichiennes face à la France, l'Angleterre récupéra les officiers et les hommes de ce régiment pour former un nouveau régiment De Watteville mais cette fois pour son service. Principalement composé d'hommes du canton de Berne, ce régiment accueillait des Allemands, des Français, des Italiens, des Hollandais et des Belges.

En 1812, Louis de Watteville remplace son oncle à titre de colonel de cette unité. En mars 1813, le régiment reçoit l’ordre de se rendre au Canada pour prêter main-forte à la garnison britannique de Kingston qui résiste aux tentatives d’invasion américaine depuis une année. Le régiment arrive à Québec le 4 juin 1813.

En route vers Kingston, Watteville et ses troupes font un arrêt à La Prairie. Les soldats auraient alors logé dans le nouveau presbytère du curé de l’époque, Jean-Baptiste Boucher-Belleville.

L’uniforme de ces deux régiments suisses, le Meuron et le Watteville, était identique sauf pour un bleu distinctif chez le Meuron.

La troupe au presbytère de La Prairie

Outre les troupes régulières qui occupaient les nouvelles casernes construites à l’ouest du village, plusieurs soldats logeaient chez l’habitant. Or, faute de logements, au grand dam du curé Jean-Baptiste Boucher, sur ordre des autorités militaires, plusieurs soldats du Meuron, 1. Voir notre article dans le Au jour le jour de décembre 2017, page 3. au moins deux cents selon le curé, occupèrent le presbytère neuf durant quelques semaines sinon davantage.

L’abondante correspondance du curé témoigne de son désarroi face au sort que la soldatesque fit subir au nouveau bâtiment.

Laprairie, 8 janvier 1813

« Le Presbytère neuf n’est point entièrement achevé. Je crains qu’il ne soit pour moi le sujet d’un Dilemme utraque cornu feriens (Frappant de l’une ou l’autre corne). qui ne fasse quitter la Prairie—les suppôts du Gouvernement veulent s’emparer de l’un ou de l’autre Presbytère et par-dessus le marché, prendre le terrain pour mettre le bois du Roi—si j’opte pour le presbytère neuf ; je me trouverai sans bâtiment, et par conséquent sans place pour mettre mes animaux, volailles &c. et hors d’état de n’en faire dans mon Jardin qui deviendra un lieu de proie à ceux qui seront logés dans la nouvelle Caserne, et si je fais choix du vieux presbytère, qui est le seul parti raisonnable et praticable qui me resteroit; que deviendra-t-il et quand reviendra-t-il au Curé? et quelles seront les plaintes de nos illustres marguilliers? la proposition cependant ne m’a point été faite encore. […] »

Laprairie 18 avril 1813

« Les gens de Mr. Langan sont en pleine possession du Presbytère, dont la menuiserie n’est point achevée, qui n’est point encore enduit, et dont l’escalier n’est point fait. ils l’ont rempli d’avoine, de raquettes et de Chaudières. sur mon refus, s’ils n’ont point rompu les portes pour entrer, c’est qu’ils se sont fait donner la clef par la femme d’un des Syndics. voilà comme sont récompensés les travaux que m’a causés la desserte du Bataillon. »

Laprairie 10 sept 1813

« Neuf Meurons, du camp de Chambly avoient déserté. un nommé Wheeler, avoit facilité leur desertion pour de l’argent, et les a fait prendre pour de l’argent. quatre des Meurons ont été tués, trois sont ramenés blessés, et deux se sont échappés. voilà le rapport qui paroit le plus sûr, quoique dise la Gazette de Brown. on ne dit plus qu’il y ait eu de notre part personne de tuée ou blessée. »

Jean-Baptiste Boucher est donc contraint de retourner vivre dans le vieux presbytère achevé en 1718 pour, croit-il à tort, au moins une dizaine de jours.

Laprairie 28 sept 1813

« 30 sept. j’écrivois hier du presbytère nouveau, et aujourd’hui vers 9 1/4 du matin, il a été occupé par 200 Meurons et leur musique. son Excellence le fit demander hier soir par deux de ses aides de camp; et ce matin a décidément donné l’ordre de le prêter pour une dizaine, assûrant que tous les dommages qui pourroient lui être faits, seroient réparés. j’avois commencé à clore la cour et à transporter mon butin. Il a fallu le rapporter où je l’avois pris… »

Laprairie 12 octobre 1813

« Au bout des dix jours où les Meurons devoient sortir du Presbytère Nouveau, 1. Édifice de pierre qui avait sa façade sur le chemin de Saint-Jean. Il sera détruit lors du grand feu d’août 1846.qui étoit samedi dernier, l’ordre en effet est venu dès les quatre heures du matin de décamper; mais le contre ordre est venu à 6 heures, et ils sont tous bravement rentrés dans le Presbytère où ils sont bien ancrés. entre le dit Presbytère, la Sacristie et un vieux bâtiment qui est joignant l’ancien Presbytère, on voit tout le jour et partie de la nuit nombre de feux où se fait la marmite, et qui pourroient aisément nous flamber tous tant que nous sommes au Village de la Prairie. […] »

Laprairie 19 oct 1813

« j’ai toujours ici les braves Meurons qui demeurent debout à la Communion, comme je m’en suis apperçu Dim : dern : où je donnai à leur Messe à communier à plusieurs enfans; et je crois qu’ils tiennent cette posture pendant toute la Messe. je ne scais quels Catholiques j’ai là à desservir. — ils sont toujours dans le Presbytère qui ne doit pas mal ressembler aux écuries du Roi Augias. il faudrait, selon la remarque d’un des Caporaux, y faire passer maintenant le fleuve St. Laurent. le bruit se répand, que le Gouverneur a déjà jetté ses plombs sur le dit édifice pour en faire son logis pendant l’hyver. Bravo! Nous serions encore plus mal dans le cas d’une invasion… »

Laprairie 25 octobre 1813

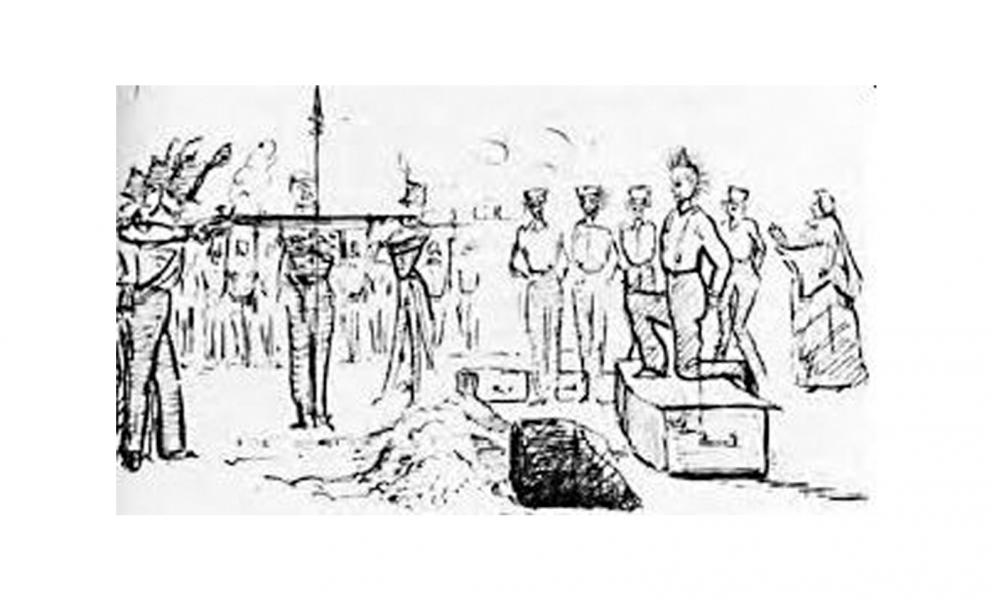

« Vers onze heures Mr le Col : des Meurons est venu demander mon assistance pour demain à midi et demi à l’exécution de plusieurs déserteurs Meurons et Fencibles dont les uns sont condamnés à être fusillés, 2. Jean-Baptiste Boucher a mentionné à plusieurs reprises qu’il détestait assister aux exécutions des soldats. les autres à être pendus (ceux qui se sont mis en défense); et déjà j’avois écrit la lettre à Mr. Consigny pour le prier de m’aider comme il fit l’année dernière. Heureusement vers midi et demi j’ai reçu de Mr. Le Col : l’avis que jusqu’à nouvel ordre l’exécution n’auroit point lieu. et c’est avec plaisir qu’il me la écrit. qu’on donne donc grace à ces pauvres étrangers, qui ont bien assez soufferts par leurs blessures! […] »

Sans doute dans l’espoir d’en éloigner les troupes du nouveau presbytère et malgré ses récriminations, Jean-Baptiste Boucher se défend d’en être le propriétaire.

Laprairie 28 oct. 1813

« Son Excellence 3. Sir George Prevost, gouverneur du Canada lors de la guerre de 1812.est de retour de Chateaugay depuis hier au soir; et ce matin deux aides de Camp sont venus demander à louer le nouveau Presbytère; ne sachant où loger les troupes dont le nombre va s’augmenter encore de celles qui arrivent ou doivent arriver à Québec, j’ai encore répondu que j’en n’étois pas le propriétaire et que les habitans seuls dans une Assemblée, pourroient faire un semblable engagement; je pouvois même ajouter que le consentement de votre Grandeur étoit nécessaire je ne scais quel sera le résultat; et le nouvel ordre de son Excellence. les feuilles de fer-blanc ne sont que clouées, sans être aggraffées à la façon ordinaire, et il pleut de tous côtés dans le nouveau Presbytère. les Syndics parloient peu juste quand ils ont dit qu’ils avoient fait pour le mieux. »

En plus de subir la présence des Meurons dans le nouveau presbytère, le curé doit également cohabiter avec des officiers dans son vieux presbytère.

Chateauguay 7 novembre 1813

« Sir George a passé 7 ou 8 jours chez moi par 2 différente fois. je ne l’ai pas vu depuis le 27 dernier. les Généraux Stoven, De Watteville ont toujours faits leur résidence chez moi. Soit l’un, Soit l’autre Depuis le 24 9bre accompagnés de leur état major. Concevez quelle vie j’ai pu mener, & Comment j’ai pu Soutenir. Graces a Dieu, […] »

Laprairie 9 nov 1813

« les Meurons ont laissé la Prairie; tout étoit dans l’allarme. […] »

Les soldats ne sont pas des enfants de chœur. Ils ont saccagé le presbytère neuf et se livrent à l’occasion à la rapine. La présence de centaines de militaires dans le village devait passablement bouleverser la quiétude des habitants.

Laprairie 15 Nov. 1813

« Le Dr. Des Meurons Weber, Protestant est mort avant hier, et on est venu ce matin me demander le drap mortuaire. […] le presbytère nouveau n’est pas évacué; les femmes Meurones, ainsi que quelques traîneurs continuent de l’occuper, sous les auspices du Barrack-Master, qui en a la clef. à la paix, il n’y aura de bon que les murs. et s’il n’y avoit que ce sacrifice qui put nous procurer la paix, je le ferois bien volontiers.- – on dit revenu dans St. Lambert et Longueuil, le bataillon de St. Ours, arrivés dans leurs foyers, il leur a fallu retourner dans leurs premières stations. très peu de guérets de faits; et nombre de familles, à Chateaugay, sont ruinées, par les déprédations des troupes. nous ne voyons pas paroître ici de Volailles tout a été sniffé. les Fencibles avoient volé aux sœurs 1. Il s’agit des Sœurs de la Congrégation de Notre-Dame installées à La Prairie depuis le début du 18e siècle. 40 melons dans une nuit; et la nuit suivante ils enlevèrent le reste. […] »

Laprairie 22 nov 1813

« […] mon presbytere nouveau est en pièces, comme je le pensoit bien, les Meurons, dont il y a toujours eu quelques uns qui s’y sont maintenus, avec leurs femmes, depuis le départ du Régiment, paroissent avoir brûlé tout ce qu’ils ont pu enlever de la boiserie — heureusement s’il n’y a contre ordre, ils vont partir, les uns pour Montréal, les autres pour Chambly; et c’est le Premier Bataillon, dont je me soucie peu, qui doit hyverner ici, avec, dit-on, une partie des Glengarries. »

Laprairie 28 nov 1813

« Les Meurons sont enfin décampés. bon voyage… […] je suis bien tanné des soldats, et des miliciens qui souvent ne valent pas mieux. et je ne suis pas ici le seul qui soit incommodé.

Le nouveau Presbytère est vide et son Excellence a ordonné de le réparer, et de le mettre s’il étoit possible mieux qu’il n’étoit. »

Après le départ des Meurons, force est de constater que le nouveau presbytère a été considérablement endommagé et que le curé, qui est âgé de 50 ans, devra passer l’hiver là où il loge depuis son arrivée à La Prairie en octobre 1792.

N.D.L.R. La suite de cet article paraîtra dans le numéro de septembre.

Extrait d’une lettre du curé Boucher en date du 25 mai 1815

« Francis Fitzgerald, du 3e Régiment, dit Buffs, fut fusillé â deux heures, cinq minutes. Il n'avait que dix neuf ans, sa désertion de la Circonstance de l'avoir faite tout armé, était sa première faute. Le Lieutenant Blair, de sa compagnie. avouait qu'il fallait, il est vrai. un exemple. après tant de désertions que font ici les troupes, mais qu'il aurait fallu un sujet plus méchant que lui, et qu'en le fesant passer par la Cour Martiale générale, le Colonel Stewart ne s'était pas attendu qu' il serait condamné à mort. Il était entièrement résigné, et il fallait qu'il eut beaucoup de force, pour soutenir pendant deux heures la vue du Cercueil et des soldats préparés à le fusiller, pendant qu'une quinzaine des soldats et, un officier même, s'évanouissaient. outre les Buffs, était présent le 97e Rég. arrivé ici de la veille; tout part dans deux jours. Il ne restera dans le pays que 6 régiments. Les Américains qui facilitent et encouragent tant les désertions, ne profiteront-t-ils pas de l'occasion pour tenter de nouveau l'invasion du Canada? »

Chaque année au début du mois de mai, la Fédération québécoise des sociétés de généalogie (FQSG) organise le Conseil de généalogie. La matinée est consacrée à de la formation destinée aux sociétés membres qui peuvent par la suite partager leurs réussites de l’année. Après la pause du midi, juste avant de débuter l’assemblée générale annuelle, selon les recommandations de ses sociétés membres, la FQSG accorde des prix et des distinctions.

En 2020, le Conseil de généalogie devait se tenir le samedi 2 mai à l’Université Laval, mais l’événement a dû être annulé à cause de la pandémie. Il était prévu que, lors de cette journée d’activités, la FQSG remette une distinction et un prix à deux de nos membres. La médaille de reconnaissance était destinée à Madame Lina Marcoux-Chopin pour souligner la qualité exceptionnelle de son parcours de généalogiste et le prix Renaud-Brochu à Monsieur Stéphane Tremblay pour son bénévolat en généalogie. Nous offrons toutes nos félicitations aux deux récipiendaires. Une remise officielle de cette distinction et de ce prix aura lieu dès que les mesures de distanciation sociale le permettront.

Stéphane Tremblay, président de la SHLM

Au jour le jour, mai 2020

N.D.L.R. L’article de M. Albert LeBeau sur le chemin de Chambly paru dans le numéro d’avril a suscité quelques réactions. Nous publions ici le texte de M. Paul-Henri Hudon, ex-président de la Société d’histoire de la seigneurie de Chambly, suivi de la réponse de M. LeBeau.

À nos lecteurs d’apprécier.

Bonjour,

Je vous fais part de mes commentaires concernant un article de Albert Lebeau paru dans votre bulletin Au jour le jour. Commentaires adressés à l'auteur, à Réal Fortin, à Michel Pratt et à Marcel Fournier.

Cordialement, et sans être chauvin.

Paul-Henri Hudon, ex-président Société d'histoire de la seigneurie de Chambly.

Bonjour à tous,

Le chemin reliant Chambly à Longueuil

Tout est clair lorsqu'on lit la description qu'écrivait Levasseur de Néré en 1704 des chemins menant de Montréal à Chambly : « Il y a trois routes pour aller au dit fort de Chambly, savoir deux par terre qui traverse (sic) dans les bois, dont l’un passe par Longueuil et l’autre par La Prairie. On estime le dernier chemin le plus praticable quoiqu’il ne soit pas le plus fréquenté, parce qu’il n’y a pas de molières à passer. Comme dans ce premier (Chemin Longueuil-Chambly), ce qui dure pendant un grand quart de lieue à enfoncer jusqu’aux genoux, joint à une petite rivière qu’il faut traverser sur des arbres, sans compter quantité d’autres arbres abattus qui forment des embarras dans l’étendue de plus de trois lieues, ce qui est fort fatiguant en été. Car, pour l’hiver, on ne s’en aperçoit guère à cause de la quantité de neiges. Au reste ce chemin a cinq à six pieds de largeur.

Il n’en est pas de même pour celui qui passe par La Prairie, qui n’est qu’un sentier fermé qui, de tout temps, a été la route des Sauvages. Toutes ces incommodités consistent dans de petites pentes douces, cependant peu fréquentes. Il y a deux petits ruisseaux à traverser qui ne sont pas considérables. Il est plus long d’une demi-lieue que celui qui passe à Longueuil… Je trouve qu’il est important non seulement de le commencer, mais d’y travailler sans perte de temps afin d’en faire un chemin à charrois. »

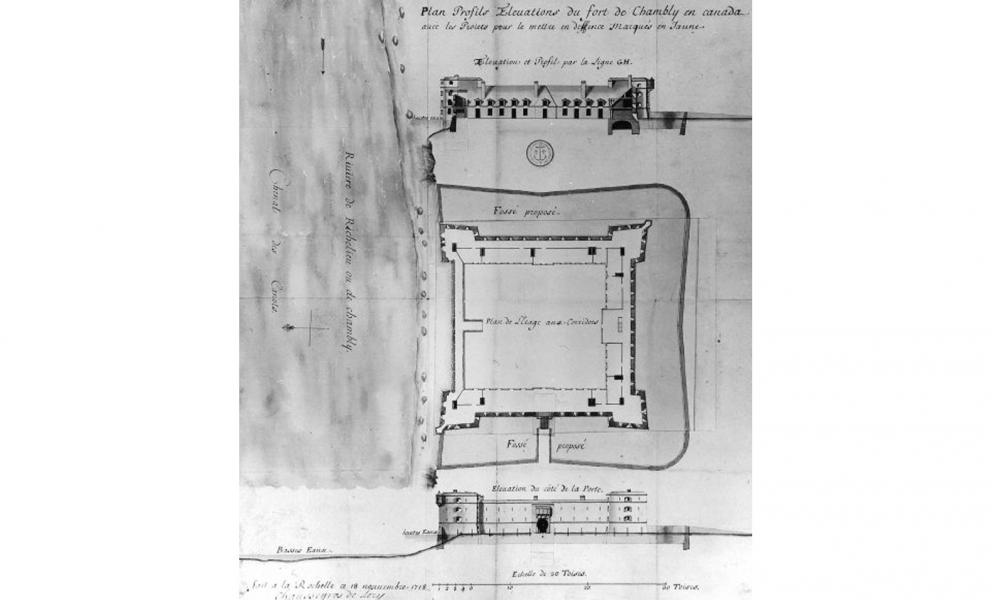

La rivière de Richelieu est la troisième route. Elle passe devant Sorel duquel il y a en montant à Chambly 16 lieues… (Mémoire concernant le village de Chambly et de ses environs dont le plan a été levé sur les lieux en l'année 1704. France, AN, AC, Dépôt des fortifications des colonies, mémoire, no 495, pièce 32, folio 127. Cité dans Cyrille Gélinas, Le rôle du fort de Chambly dans le développement de la Nouvelle-France, 1983, p. 28).

Le commandant Bourlamaque soulignait en 1760 : « On vous dira que ce dernier chemin (le chemin de Chambly) n’est pas praticable. Fausseté fondée sur l’intérêt des Jésuites qui voulaient faire un chemin dans la savane. (…) Dans l’état où est ce chemin, les gens de pied y peuvent passer. » (Cité dans Cahiers Gen-Histo, no 2, mars 1980, pages 43-44).

Cette autre information provenant de l'intendant Hocquart en 1732:

« Rien ne serait plus utile pour l’économie du roi et pour l’accroissement de cette colonie que de rendre praticable, été comme hiver, le chemin qui est tracé de Longueuil à Chambly. (…) Il coûte plus cher au roi d’envoyer des vivres au fort de Chambly par voie maritime, puisque la distance aller-retour par Sorel est de 60 lieues, tandis que par Longueuil, elle serait de 9 lieues. L’intendant Hocquart appuie : « Ce chemin fait jusqu’à la profondeur de 55 à 60 arpents. M. le baron de Longueuil pourra concéder en moins de deux ans toute la profondeur de sa seigneurie. Il lui sera aisé d’obliger ses nouveaux concessionnaires de faire et entretenir le dit chemin chacun devant sa terre… » (Cité dans Cahiers Gen-Histo, no 2, mars 1980, pages 43-48).

Aussi les premières terres concédées à Chambly le long du chemin de Longueuil dès 1724:

Le seigneur Jean-Baptiste Boucher de Niverville concède aux Frères hospitaliers (frère Germain), une terre ayant 8 arpents de front par 80 de profondeur, borné devant à la petite rivière de Montréal; bornée d'un côté à Bernard Létourneau, d'autre côté aux terres non concédées (23 septembre 1724, notaire Tailhandier). Le 1er février 1726, les Frères hospitaliers rachetaient les rentes seigneuriales. (Tailhandier). Une partie, ayant 147 arpents en superficie, de cette terre sera vendue par l’Hôpital Général (Marguerite d'Youville) à Amable-François Meunier dit Lafleur (Panet 15 mars 1768). Elle était bornée d'un côté au chemin de Longueuil et d'autre côté à Joseph Demers (Antoine Grisé, 5 avril 1780).

Amable Larocque occupera cette terre, à l'ouest du chemin Chambly).

Thérèse Lemoine-Despins, religieuse de l'Hôpital Général de Montréal, vend, en 1779, à François Daniel Gélinot de Chambly, pour 2 374 livres, une terre au nord-est du chemin de Chambly, bornée en profondeur à la ligne de Racine; bornée d'un côté aux terres de la Petite rivière de Montréal ; d'autre côté à …( ?) Appartenant à la venderesse par abandon et accord de M. de Niverville. La terre avait été vendue par Mme Youville, supérieure de l'Hôpital, à un nommé Latreille… Latreille n'ayant jamais rien payé .. elle fut reprise… Il s’agit ici du lot 103 au cadastre (François Leguay, 21 juin 1779).

Amable-François Meunier dit Lafleur, veuf de feue Louise Benjamin dit Saint-Aubin, déclare dans son inventaire posséder: une terre de 147 arpents en superficie, bornée devant à la Petite rivière de Montréal, derrière à François Gélinot, d'un côté à Joseph Demers, et d'autre côté au chemin de Longueuil.

Devant le notaire Panet, le 15 mars 1768, pour la somme de 2 500 livres, Meunier avait acquis cette terre des sœurs de l'Hôpital Général, avec dessus une maison bien logeable de deux cheminées de pierre. Il s’agit ici du lot 121 qui longe le chemin de Chambly au nord-est (Antoine Grisé, 5 avril 1780).

L'auteur de l'article paru dans le bulletin Au jour le jour de la Société d'histoire de La Prairie-de-la-Magdeleine n'a pas tenu compte de la particularité des terrains non encore défrichés en 1760 qui se situent en profondeur de la baronnie de Longueuil et qui s’appuient sur ceux en profondeur de la seigneurie de Chambly.

Le secteur qui entoure le (l'ex) Village historique de Carignan (lot 88) se trouve à la frontière entre la seigneurie de Chambly et la baronnie de Longueuil. Ces terres excentriques se trouvent donc dans l’arrière-pays ou dans les lots dits de concession. Les habitants de Longueuil désignent ces terrains inhabités par le nom de côte Noire ou des terres de la Savane. Ceux de Chambly parlent vaguement de la concession des Grands-Étangs. Ces noms évoquent des sols moins propres à l’exploitation, apparemment marécageux. Peu attirants pour les nouveaux colons, vu le drainage des sols à faire. Il se trouve que le chemin Chambly-Longueuil, dont l'entretien relevait des concessionnaires riverains, a été négligé, faute d'habitants. La carte de Murray ne recommande pas à ses voyageurs de passer par ce chemin Chambly-Longueuil.

Ce qui ne prouve pas que le chemin est inexistant.

La réponse d'Albert LeBeau: Longueuil ou La Prairie?

N'ayant pas eu assez d'espace dans le bulletin précédent afin d'inclure toutes les cartes et l'argumentaire nécessaires sur ce passionnant sujet pour les gens de notre région, je tiens à remercier Monsieur Paul-Henri Hudon pour être monté aux barricades avec sa contribution au débat.

Au départ, le lecteur doit savoir que M. Hudon, ancien président de la Société d'histoire de la seigneurie de Chambly, s'est déjà prononcé sur le sujet du « Vieux Chemin de Chambly » en 2010 dans la revue Histoire Québec. Le vieux Chemin de Chambly » … Histoire – Québec, 2010 (Volume 16, No. 1) Mais, la base de son argument favorisant l'hypothèse d'un chemin en direction de Longueuil ainsi que sa conclusion, est une prémisse qui selon moi est fausse, à savoir que « ce chemin d'abord militaire, a été abandonné à l'entretien seigneurial » … et a tout simplement disparu par la suite. Cette prémisse infondée au sujet du chemin « construit » par le régiment de Carignan mène à une conclusion qui ne peut être qu'erronée pour ceux qui défendent cette hypothèse.

Les faits connus ainsi que plusieurs cartes militaires très précises sont incontestables, et nous portent à croire que ce petit chemin de Chambly vers Longueuil n'a tout simplement jamais existé … pendant le Régime français ! Au mieux, il n'y avait qu'un passage ou une piste dans « le bois » utilisé pendant les mois d'hiver alors que la glace recouvrait les grands marécages ou étangs qui séparaient Longueuil de la seigneurie de Chambly. Pour en savoir plus, c'est le cas de le dire … il faut sortir des sentiers battus.

En 1732, le nouvel intendant Gilles Hocquart affirmait qu'il voulait « rendre praticable été comme hiver » un passage vers Chambly. Comme nous tous, il savait qu'aux XVIIe et XVIIIe siècles les chemins seigneuriaux étaient limités au centre de la seigneurie et permettaient de n'atteindre que l'église paroissiale ou le moulin seigneurial.

L'Intendant Hocquart évaluait encore en 1732 la profondeur du chemin seigneurial de Longueuil vers Chambly à « 55 ou 60 arpents » soit une distance de 3,5 km.

Avant lui en 1704, le grand voyer M. Jacques Levasseur de Néré nous avait fait une juste évaluation du reste du passage pour se rendre à Chambly; à savoir les 18 km restants. Cette distance consistait en un petit sentier où il y avait « quantité d'autres arbres abattus qui forment des embarras dans l'étendue de plus de trois lieues … » (14,5 km). Celui-ci était également parsemé de grands marécages infestés de moustiques … « les grands Étangs », étalé sur une distance d'environ 3,5 km. Certains étangs étaient assez vastes pour atteindre une longueur d'un «quart de lieue » (1,2 km) et ceux-ci devenaient facilement des bourbiers à éviter pour l'homme et sa monture car il pouvait « enfoncer dans l'eau et la boue jusqu'aux genoux » et où « les charrois s'enlisaient assez facilement ».

Nous apprenons également des écrits de monsieur De Néré que ce passage d'à peine « 5 ou 6 pieds de largeur » était un cauchemar pour quiconque était assez téméraire pour s'y aventurer. Ce passage dans le bois de Longueuil qui fait « courir risque aux voyageurs et à leurs chevaux de se casser les jambes … et qui n'a pas la largeur pour passer librement toutes sortes de voitures … ou charrois ».

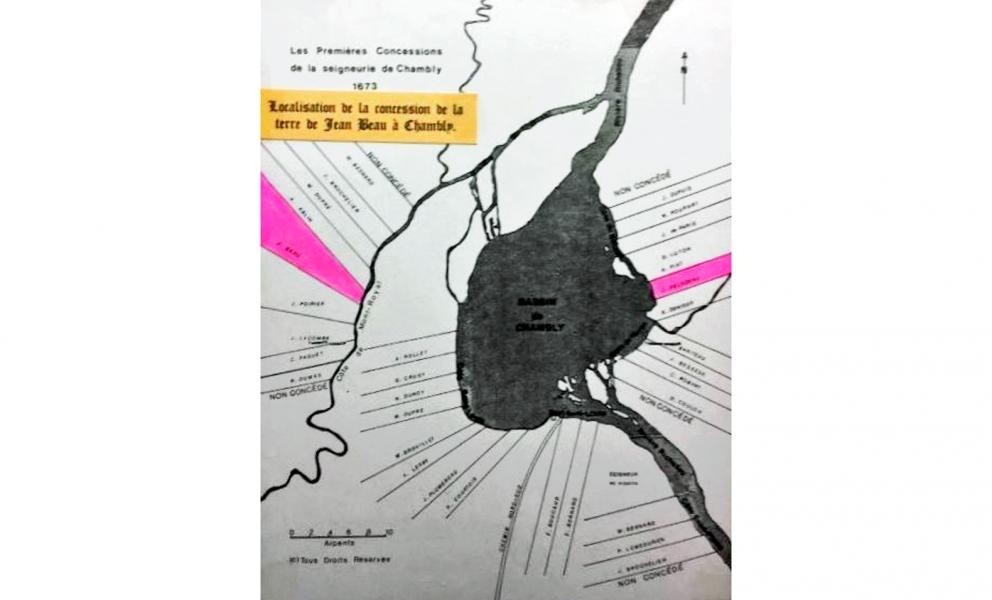

Si par bonheur le voyageur se rendait sain et sauf aux limites de la seigneurie de Chambly, près de la concession de Jean Beau (LeBeau) dit l'Alouette, mon ancêtre (voir la carte), il lui restait encore un obstacle de taille … la « petite rivière (l’Acadie) qu'il faut traverser sur des arbres …». Donc, en 1704 Monsieur De Néré nous confirme qu'il n'y a toujours pas de pont à Chambly; il faut être équilibriste ou funambule pour traverser la rivière l’Acadie. Heureusement pour nos pionniers, en 1732 le projet de Monsieur Hocquart favorisant un chemin en direction de Longueuil resta lettre morte.

Vingt ans plus tôt, ayant reçu le mandat de remédier à cette déplorable situation de communication entre le fort de Chambly et Montréal, le grand voyer Monsieur de Néré, affirmait que le chemin de La Prairie était beaucoup « plus praticable » et que celui-ci « quoique plus long d'une demi-lieue (2,4 km) y soit travailler, sans perte de temps, afin d'en faire un chemin à charrois ». Ce qui fut fait … allant même en 1739 à faire bonifier le Chemin de La Prairie en très grand « Chemin du Roy » de 24 pieds de largeur Grand règlement de voirie de 1706 – Jugements du Conseil Supérieur de la Nouvelle-France, V: 238 par un autre Grand Voyer à savoir, Jean-Eustache LaNoullier de Boisclerc qui était, comble de l'ironie, sous les ordres de l'Intendant … Monsieur Gilles Hocquart.

Une vingtaine d'années plus tard, vers la fin de la guerre de conquête en août et septembre 1760, les troupes françaises de l'Île aux Noix et de Saint-Jean ont retraité par le grand « Chemin de la Magdeleine » pour se rendre à La Prairie Mémoires de James Johnstone de Moffat, lieutenant de la Marine – LAC – MG 18 – J 10, F L'armée d'environ 1 500 soldats sous le commandement du Brigadier-Général Jean-Georges Dejean de Roquemaure, tirait derrière elle plus d'une centaine de charrettes et de lourds canons sur ce chemin tout comme l'ont fait, quelques jours plus tard, les soldats britanniques du Général William Haviland Jenks, Diary of Captain Samuel Jenks, p. 28, September 8, 1760 . Celui-ci qui était arrivé en Amérique en 1757 avoua que lui et son armée du lac Champlain n'avaient jamais vu d'aussi beaux chemins ailleurs en Amérique.

Le texte de M. Hudon comprend une méprise assez commune sur ce qu'affirmait le Brigadier-Général François-Charles de Bourlamaque au sujet du « Chemin de Chambly ». Ce dont il est question c'est le petit chemin menant de Sainte-Thérèse vers La Prairie … et non un chemin (inexistant) vers Longueuil.

Le « Chemin de Sainte-Thérèse », était un raccourci situé à mi-chemin entre St-Jean et Chambly qui reprenait le grand Chemin du Roy de 24 pieds de largeur qui lui, reliait St-Jean/Chambly/La Prairie. (voir carte) Cette route secondaire est celle sur laquelle Bourlamaque se prononça en 1760 : « …dans l'état où est ce chemin, les gens de pied (soldats) y peuvent passer … » mais non pas le matériel roulant lourd qui lui passera par le Chemin du Roy pour se rendre à La Prairie-de-la-Magdeleine, dans la seigneurie des messieurs les Jésuites.

Ce qui importe pour cette analyse c'est qu'aucun militaire Français ni Anglais ne s'est rendu à Longueuil en 1760 ! Pourquoi ? Au départ il faut savoir que la distance entre Sainte-Thérèse et La Prairie n'était que de 20 km alors que, si un chemin existait pour se rendre à Longueuil, la distance aurait été d'environ 30 kilomètres.

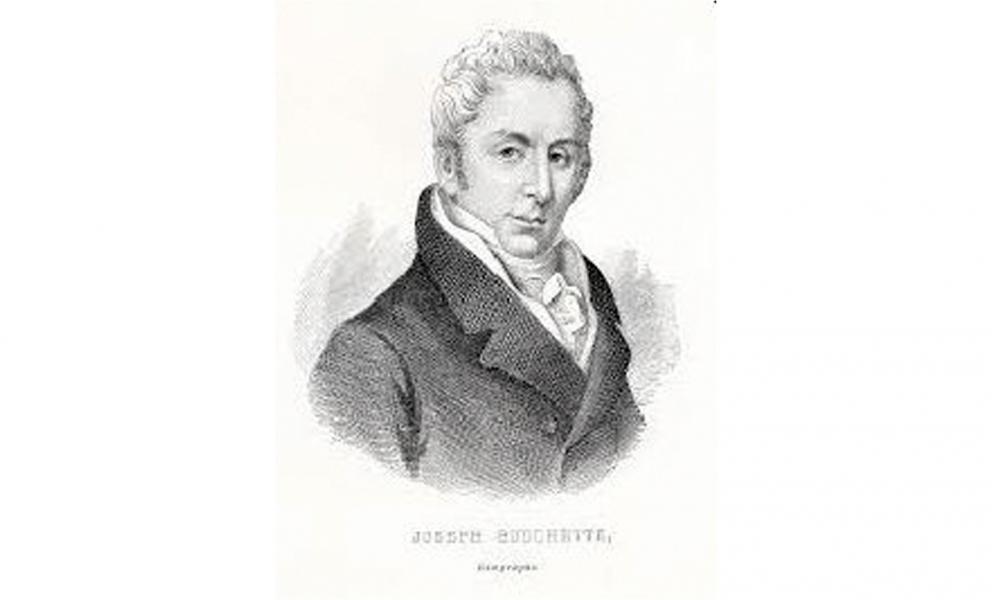

Tout est clair lorsqu'on regarde de plus près la « carte de Murray ». Cette carte est au fait l'œuvre du célèbre Samuel Johannes Holland; ingénieur militaire pendant la guerre, il deviendra par la suite arpenteur-général de la nouvelle « Province of Québec ». Personne n'oserait mettre en doute les compétences de cet homme qui accédera deux ans plus tard au poste d'arpenteur-général de toute l'Amérique du Nord britannique. Cette carte très détaillée Carte sur une échelle de 2,000 pieds au pouce : environ 1 : 2,400. / Pendant la guerre Samuel Holland a eu comme apprenti James Cook qui deviendra par la suite un grand navigateur et explorateur, découvreur de l'Australie Occidentale, Hawaii, etc. Après la guerre, Holland eut aussi comme apprenti le jeune Joseph Bouchette, son neveu par alliance, qui d'ailleurs lui succéda comme arpenteur général du Bas-Canada nous indique aussi que dans la région de Chambly il y avait 201 familles et maisons ainsi que 299 hommes en mesure de reprendre les armes.

Mais en premier lieu cette carte nous indique que dans la région de Chambly, il n'y avait que trois chemins! Le grand « chemin de la Magdeleine », ce « Chemin du Roy » qui menait à la seigneurie de La Prairie-de-la-Magdeleine à partir de Saint-Jean /Chambly ainsi que le « chemin de Sainte-Thérèse ». Aussi, il y avait un autre vieux chemin en direction nord-sud qui, selon Holland, longeait la rive occidentale du Richelieu allant de Sorel jusqu'à St-Jean-sur-Richelieu … en passant, il va de soi, par Chambly. Ce dernier chemin avait le même tracé que celui emprunté à l'automne 1665, presque un siècle plus tôt, par une compagnie du Régiment de Carignan.

Nonobstant ce qui précède, cette carte est également très éloquente par ce qu'elle n'indique pas … à savoir un tracé d'une quelconque importance venant de la direction de Longueuil et qui aurait attiré l'attention du grand arpenteur général Samuel Holland. Même pas un seul tracé qui aurait pu être qualifié de « chemin » venant de Longueuil ? Et non ! Aucun chemin, ni sentier, ni piste, ni le plus petit passage dans la brousse de la moindre importance!

En conclusion, à la fin du Régime français le seul « Chemin de Chambly » qui existait est celui qui, depuis les premiers jours du Régiment de Carignan-Salières en 1665, reliait Chambly à … La Prairie ! L'autre hypothèse de « chemin » qui favoriserait Longueuil, n'est toujours qu'un vague passage « dans le bois » d'à peine « 5 ou 6 pieds de largeur », un passage à éviter pour ne pas « s'enfoncer jusqu'aux genoux » et se « casser les jambes » dans les « grands Étangs ».

NB : Le tracé du chemin « Longueuil / Chambly » qui existe de nos jours n'apparaîtra sur la carte de Joseph Bouchette qu'en 1815, soit 150 ans après la venue du Régiment de Carignan et après 50 ans de régime britannique. Ce nouveau tracé/route ne deviendra utilisable qu'au moment de la fondation, au milieu du 19e siècle, des villages/paroisses de Saint-Hubert et de Carignan et la venue du chemin de fer de la compagnie St. Lawrence & Atlantic Railway. Cette nouvelle route, le « Chemin de Chambly » d'aujourd'hui, traversera gaiement les anciens grands marécages sur un petit chemin ponté, un « Corduroy Road », construit vers 1836 avec des madriers de 12 pieds pour traverser ce qui était encore communément qualifié de « swamp ».

La voie ferrée du Canadien National a mis fin au transport des passagers fin avril 1957. Au même moment le train a cessé d'apporter le courrier chaque matin aux Frères de l'Instruction chrétienne. Le train sera remplacé par des camions de la Royal Mail. Ceci a été souligné dans le périodique de la communauté des Frères de l'Instruction chrétienne, district Saint-Jean-Baptiste "Entraide fraternelle" de juin 1957.

Il faut mentionner que cette voie ferrée a aussi servi aux frères pour la livraison du combustible. Le chauffage à l'huile a débuté à la maison et au juvénat en décembre 1925. À l'automne 1925, une voie ferrée spéciale a été aménagée pour la livraison de l'huile. Cette voie devait faciliter l'approche de wagons-citernes jusque devant l'imprimerie. L'installation de cette voie par le CNR devait coûter près de 1 400,00 $.

L'ouverture de la voie maritime du Saint-Laurent a eu lieu le 25 avril 1959.

Informations fournies par François Boutin, archiviste Frères de l'Instruction chrétienne La Prairie.

La gare de La Prairie, construite en 1880, a été démolie à l’été 1966 pour être remplacée par un petit bâtiment à l’usage exclusif des cheminots.

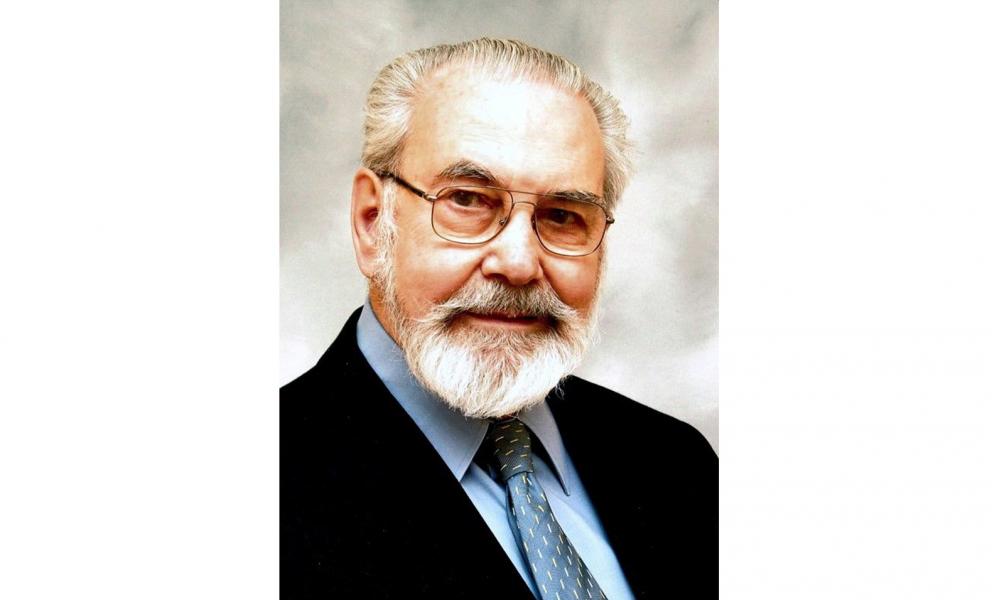

Le 19 avril dernier est décédé, à l’âge de 93 ans, frère Jean Laprotte (FIC), directeur fondateur en 1972 du Collège Jean de la Mennais. Malgré des dehors sévères et son humour bien particulier, il était très apprécié des élèves.

En discutant avec lui, on découvrait un homme sympathique doté d’une vaste culture et d’une très grande rigueur intellectuelle. Membre de la SHLM de longue date, il n’hésitait pas à communiquer avec nous chaque année pour nous féliciter ou pour faire des commentaires constructifs concernant la réalisation de notre mission. Toutes nos condoléances à ses proches, à la communauté des FIC et à la grande famille mennaisienne.

Voir l’article du journal Le Reflet pour plus de détails:

https://www.lereflet.qc.ca/le-fondateur-du-college-jean-de-la-mennais-est-decede

Stéphane Tremblay, président de la SHLM

Ancien élève du Collège Jean de la Mennais (1979 à 1984).

Durant cet épisode de pandémie, aucune date n’a, à ce jour, été prévue par le gouvernement du Québec pour la reprise des activités des OBNL comme la SHLM.

Pour l’instant, nous sommes à travailler avec la ville de La Prairie pour une possible reprise de certaines activités à compter du début du mois de juillet, tout en tenant compte des mesures pour faire face à la Covid-19.

Plus de détails lors de notre prochain numéro.

Au jour le jour, avril 2020

Vers 1665 au début de la colonie, le « chemin de Chambly » qui reliait le fort stratégique de Chambly sur le Richelieu au fleuve Saint-Laurent, et à Montréal, fut reconnu comme étant le premier lien routier de la Nouvelle-France. En effet, les historiens qui nous ont précédés, sans trop se questionner sur ce qui semblait être une évidence, ont toujours soutenu l'hypothèse que ce titre de « premier lien routier » revenait au chemin reliant les villes de Chambly et de Longueuil, mais qu'en est-il?

Suite à la réapparition d'une ancienne carte française datée de 1717, il nous est permis de croire que cette hypothèse ne tient plus la route. Après analyse de plusieurs cartes et documents d'archives, nous croyons plutôt que le premier chemin reliant le fort de Chambly à Montréal, le soi-disant tout premier « chemin de Chambly », passait par La Prairie!

À l'automne de 1665, après la construction de plusieurs forts sur le Richelieu, M. Henri Chastelard Marquis de Salières, colonel commandant du Régiment de Carignan reçut ordre du nouveau gouverneur de la Nouvelle-France, Monsieur Daniel de Rémy de Courcelles, de construire avant l'hiver un chemin pour relier le nouveau fort de Chambly au fleuve Saint-Laurent et à Montréal.

CARTE NO.1

Plan des Forts faicts par le Régiment Carignan Salières sur la Rivière de Richelieu dicte autrement des Iroquois en la Nouvelle-France.

En effet, le 26 octobre 1665, les troupes des capitaines Contrecoeur, Lafredière ainsi que celles du Colonel de Salières allaient embarquer sur la rivière Richelieu pour leur retour à « Saurel » et poursuivre leur trajet vers Montréal pour y passer l'hiver. Selon son Mémoire, avant son départ, même si la saison était fort avancée et que ses hommes n'étaient qu'en souliers et uniformes militaires d'été, le colonel de Salières … « fit commander trente-six hommes avec six officiers ou Sergens pour aller travailler à faire un chemin de ce fort St Louys (Chambly) à Montréal à travers le bois et marais …».

Au départ, il faut noter qu'en 1665 Charles Le Moyne, le futur seigneur de Longueuil, ainsi que sa femme et ses quatre enfants demeuraient à Montréal sur la rue Saint-Paul à deux portes de l'église Bonsecours. C'est ce même Charles Le Moyne qui hébergera le Marquis de Salières, son fils François ainsi que plusieurs autres officiers du Régiment de Carignan durant l'hiver 1665-1666. Et, c'est également lui qui commanda, au mois d'octobre 1666, les Canadiens qui devaient guider à partir des forts du Richelieu, les troupes françaises jusqu'au sud du lac Champlain et au pays des Iroquois. En 1665, afin de faire un chemin au travers les bois et marais à partir du fort Chambly en direction de Montréal la distance en ligne droite vers le futur emplacement de Longueuil était de 21,5 km tandis que la distance en ligne droite vers La Prairie n'était que de 17,5 km. Nonobstant ce qui précède, il y avait une autre contrainte de taille au sujet de cette hypothèse d'un chemin vers Longueuil, celui-ci nécessiterait un pont considérable pour enjamber la rivière l’Acadie … tandis qu'en direction de La Prairie une piste ou sentier indien, plusieurs fois centenaire, existait déjà! Ce sentier indien ne nécessitait qu'un petit effort de débroussaillage et d'émondage des branches d'arbres pour qu'on le qualifie de « chemin » en 1665.

Dans l’édition de septembre 2010 du Au jour le jour nous avions révélé que lors de travaux requis par la firme Videotron, des ouvriers avaient, début juin, mis à jour une tombe de fer dans la crypte de l’église paroissiale.

L’excavation cessa afin de permettre aux archéologues de procéder à des fouilles intensives. Outre la tombe de fer qui ne pouvait être ouverte à cause des risques de contamination, sept autres sépultures furent minutieusement recueillies pour étude ultérieure.

Grâce aux registres paroissiaux, nous connaissons les noms des 330 morts qui, depuis 1705, reposent dans la crypte de l’église de la Nativité. Par contre, rien n’indique le lieu exact et l’identité de chaque sépulture. Suite à une ordonnance de l’évêque, les mises en terre sous l’église auraient dû cesser après 1878, or elles se sont malgré tout poursuivies jusqu’en 1928.

Puisque la tombe de fer est demeurée en place, nous étions curieux de savoir s’il était possible d’en identifier le propriétaire. Depuis le milieu du 19e siècle, seuls les gens riches étaient en mesure de s’offrir un cercueil de métal scellé. Un critère qui réduit de beaucoup les candidats éventuels.

Sous toutes réserves nous avons donc retenu les noms suivants :

Andrew Esinhart, sépulture le 12 octobre 1868. Bourgeois et marchand d’origine juive, il s’était converti au catholicisme avant de mourir.

Eustache Lemire Marsolet, sépulture le 20 novembre 1875. Médecin, il est décédé dans l’état de New York et sa dépouille fut rapatriée à La Prairie.

Joseph Moquin, bourgeois enterré le 3 avril 1877.

Jean-Baptiste Varin, sépulture le 11 juillet 1899. Notaire et premier maire de La Prairie, il eut une influence considérable auprès de ses concitoyens.

Le mystère demeure.

En prime, il n'y avait aucun pont à construire dans cette direction, car le chemin traversait la petite rivière l’Acadie à un gué bien connu et qui existe toujours (cliquez pour voir la photo) situé à mi-chemin entre le fort Chambly et La Prairie.

Carte No.3

D'ailleurs un demi-siècle plus tôt, soit le 7 juin 1611, alors qu'il attendait avec impatience à Montréal l'arrivée de ses alliés algonquins, le grand explorateur Samuel de Champlain avait visité le lieudit la « Prairie » en canot. Il nota cet endroit d'importance stratégique sur la rive-sud situé « à une lieue et demie de la Place Royalle » et il l'a bien identifié sur sa carte de la région. Au sujet de ce sentier qui débutait à un kilomètre à l'intérieur des terres, le sieur de Champlain affirmait aussi dans ses écrits que:

« Le septiesme jour je fus recognoitre une petite rivière par où vont quelques fois les sauvages à la guerre, qui se va rendre au saut de la rivière des Yroquois … »! Cette affirmation nous confirme qu'en 1611, au moins 52 ans avant l'arrivée du Régiment de Carignan, il y avait déjà un sentier indien allant du lieu-dit de la « Prairie » en direction du futur Chambly sur la rivière Richelieu.

Carte No.2

Une attestation convaincante de l'excellente qualité des sentiers existants en 1665 le long du Richelieu et de ses rivières tributaires nous parvient du Régiment de Carignan lui-même; « … ses bords sont revestus de beaux pins, parmy lesquels on marche aisément: comme en effet cinquante de nos hommes y ont fait à pied, par terre, près de vingt lieues de chemin, depuis l'entrée de la rivière jusques au Sault ». Cette Relation des Jésuites de 1665 nous confirme en fait qu'une compagnie du Régiment de Carignan a marché sans encombre et sans la nécessité de « construire » un chemin sur une distance de 96,5 km le long de la rive occidentale du Richelieu pour se rendre au fort Chambly. Note: Ce sentier majeur réapparaît un siècle plus tard en 1763 sur la carte du Général James Murray. (voir la carte no 3)

Sans grandes modifications à son tracé original pendant les premières décennies de la Seigneurie de Chambly, il en est autrement suite à la grande Bataille de La Prairie de l'été 1691. Cette glorieuse victoire de l'armée française eut lieu à mi-chemin sur ce sentier reliant le fort Chambly et La Prairie-de-la-Magdeleine. Suite à la signature du traité de La Grande Paix de Montréal dix ans plus tard, il devenait impératif d'améliorer ce chemin pour des raisons militaires et afin de faciliter le retour vers Chambly de tous ses censitaires évacués au début de la guerre franco-iroquoise en 1687-88.

Pour ce faire, regardons ce qu'en dit le Mémoire du roi Louis XIV adressé à MM. de Vaudreuil et de Beauharnois en date du 14 juin 1704, soit seulement trois ans après la signature de la Grande Paix de Montréal … « Sa Majesté approuve qu'on emploie les troupes cette année à faire des chemins dans les bois pour la commodité des habitants et qu'on commence par celui de Chambly à Montréal, qu'ils estiment le plus pressé ». Le roi se souciait du bien-être des habitants de Chambly et de … La Prairie.

Encore la question qui tue: Par où passait le chemin menant de « Chambly à Montréal »? Les gens qui prétendent qu’il passait par Longueuil se doivent de consulter une carte militaire datant de 1717, soit 13 ans après l'approbation des travaux routiers par le roi Louis XIV et seulement six ans après la fin des travaux de construction du nouveau fort de pierre à Chambly.

Carte No.4

Cette vieille carte militaire nous indique qu'il n'y a qu'un seul chemin partant du fort Chambly en direction de Montréal … et celui-ci, passe par le nord-ouest longeant la rivière l’Acadie en direction de La Prairie-de-la-Magdeleine, comme il est d'ailleurs très explicitement écrit par l'auteur sur le tracé de ce chemin de La Magdeleine … « Chemin qui va rendre à La Prairie de la Magdelaine par terre ».

Le Grand Voyer Jacques Levasseur de Néré (1664-1724), qui semble être l'auteur de cette carte, nous affirme également sur l'en-tête de la carte: « Idée de la Situation du Fort de Chambly et de ses Environs: Le chemin de la Magdelaine, est fort humide en été, et par conséquent difficile, mais s'il étoit défriché et que l'on fit des faussés dans les terres, et le long un canal pour l'écoulement des eaux, il seroit sec et facile. Il n'est que de 4 à cinq lieues ».

Un autre Grand Voyer qui nous apporte de précieuses informations au sujet du Chemin de Chambly est Jean-Eustache LaNoullier de Boisclerc (1689-1750). LaNoullier fut le Grand Voyer responsable de la construction du célèbre « Chemin du Roy », ce grand chemin d'une largeur de 24 pieds, reliant Québec et Montréal qu'il avait complété en 1737.

Moins bien connue est l'autre grande œuvre de LaNoullier, à savoir les travaux qu'il avait mis en branle en 1739 pour compléter un autre Chemin du Roy allant de la seigneurie de Varennes sur la rive-sud de Montréal en direction nord-sud jusqu'à La Prairie-de-la-Magdeleine pour ensuite pénétrer à l'intérieur des terres et se rendre à l'important fort de Chambly. Ce tracé de La Prairie vers Chambly était connu sous le vocable de Chemin de Chambly tel que nous l'indique un remarquable travail de paléographie complété au printemps 2018 par l'équipe de M. Gaétan Bourdages de la SHLM.

En 1735, afin d'ouvrir de nouvelles concessions dans la seigneurie de La Prairie, un nouveau pont devait être construit pour enjamber la petite rivière Saint-Jacques dans le secteur de la Fourche et du rang de Fontarabie … et ce sur la vieille route allant de La Prairie en direction de Chambly. Quel nom portait ce chemin … et surtout, qui allait le faire et payer pour les travaux ?

La réponse nous arrive le 20 juillet de la même année dans un procès-verbal du Grand Voyer qui allait trancher cette question de façon sans équivoque. LaNoullier écrivait ceci au sujet de cette corvée royale: « Pour ce qui est du pont de la rivière St-Jacques qui interromp le Chemin de Chambly, il sera fais et entretenu par tous les habitants de La Prairie de la Madeleine à commencer depuis les p.er habitants près le fort joingnant le fleuve St-Laurent jusqu'aux d'er habitants de Fontarabie, et ce au prorata des terres que chacun d'eux possède le long du dit Chemin de Chambly …».

Quinze ans après la fin du régime français, le nom du Chemin de Chambly réapparaît sur une carte militaire peu connue de La Prairie. Cette fois c'est en 1776 alors que les troupes allemandes du Baron et Général Friedrich Adolphus Riedesel occupaient La Prairie; son cartographe, le sous-lieutenant Ludwig Cancrinus, nous laissa une autre preuve que le chemin reliant « La Prairie-Sainte-Magdeleine in America » et le fort Chambly était toujours désigné du nom de « Chemin de Chambli ».

Carte No.5

Urheber Karte von dem Dorf La Prairie Ste. Madelaine in Amérika [bei Montreal]

Carte allemande de La Prairie de Herr Ludwig Cancrinus, cartographe de la 5e compagnie du Régiment Erbprinz du Colonel Willhelm Rudolph von Gall. 1776

Au sujet de l'hypothèse favorisant Longueuil, si nous faisons abstraction de la grande confusion créée par la carte trouvée au tout début de la colonie dans la Relation des Jésuites de 1665-66, aucune indication n'apparaît sur aucune autre carte d'époque qui pourrait nous laisser croire qu'il y avait effectivement un chemin pouvant aller à Longueuil à partir du fort Chambly; alors qu'au contraire toutes sans exception indiquent clairement un tracé allant du fort de Chambly en direction de La Prairie.

En conclusion, nous affirmons que Samuel de Champlain en 1611, le Marquis Henri Chastelard de Salières commandant du Régiment de Carignan en 1665, le Général britannique James Murray en 1763, le cartographe militaire allemand Ludwig Cancrinus en 1776 ainsi que les deux Grands Voyers; Jacques Levasseur de Néré en 1717 et Jean-Eustache LaNoullier de Boisclerc en 1735, ne peuvent tous être dans l'erreur. Donc, il n'y a plus aucun doute possible, les gens de La Prairie peuvent maintenant revendiquer non seulement le premier chemin de fer du Canada en 1836, mais aussi, presque deux siècles plus tôt, le tout premier « Chemin du Roy » de la Nouvelle-France; à savoir le « Chemin de Chambly » tel que « construit » par les soldats du Régiment de Carignan à l'automne 1665, et que celui-ci se rendait de toute évidence du Fort Chambly à La Prairie-de-la-Magdeleine et non pas à Longueuil !

Post-Scriptum : Au début du 19e siècle, suite à la construction du chemin de fer La Prairie / Saint-Jean, le vieux « Chemin royal de Chambly » perd de son importance; son tracé initial est toujours là, mais son nom sera changé dans le vocable populaire pour celui que nous utilisons aujourd'hui … le chemin de Saint-Jean.

La SHLM reconnaît avec gratitude qu’elle ne saurait poursuivre sa mission sans l’appui inconditionnel de nos élus. Voici deux exemples à l’appui :

Depuis près de vingt ans, la municipalité de La Prairie nous remet annuellement, la somme de 35 000 $. Cette somme nous permet d’employer une coordonnatrice et ainsi d’assurer l’ouverture de nos locaux trois jours par semaine. Le 24 février dernier, monsieur Donat Serres, maire de La Prairie nous remettait le premier versement de cette subvention pour l’année 2020.

D’autre part, M. Alain Therrien, député fédéral de notre circonscription, travaille actuellement avec son équipe à faire valoir notre demande de subvention auprès d’Emplois d’été Canada dans le but d’employer trois guides étudiants au cours de l’été prochain.

Stéphane Tremblay, président

Prière de prendre note que, compte tenu d'une situation exceptionnelle, la conférence mensuelle du mois d'avril ainsi que la vente de livres usagés sont reportées à des dates ultérieures.

Merci de votre compréhension.

Au jour le jour, mars 2020

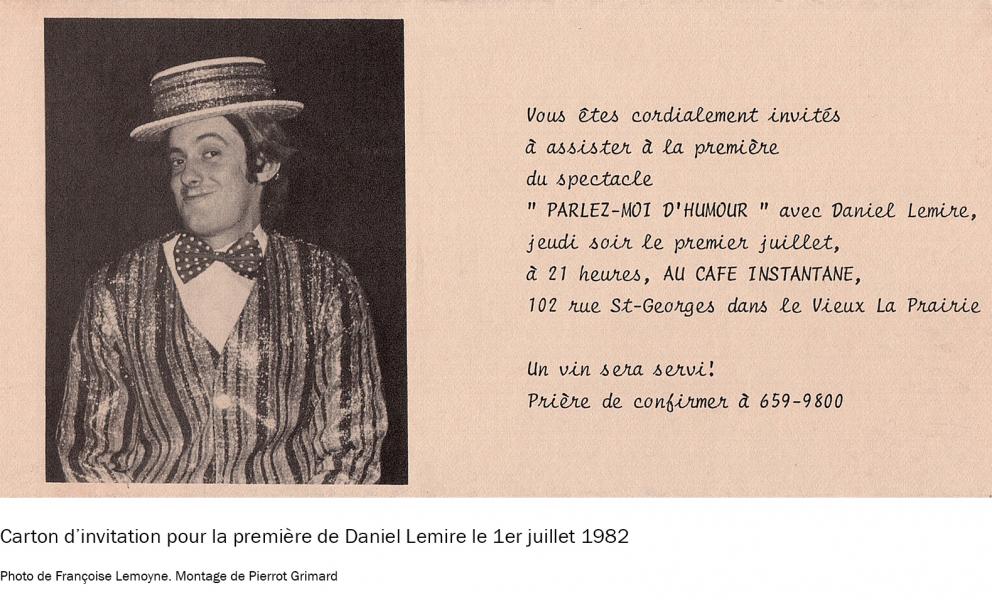

Comme artisane du Café, Ginette Duphily joue entre autres le rôle de dépisteuse artistique à Montréal. À l’automne 1981, elle allait voir, au Café Campus, un humoriste en tournée depuis plus d’un an au Québec : Daniel Lemire. Celui-ci donnera deux spectacles lors d’une fin de semaine à l’hiver 1982 et il sera de retour comme un des invités spéciaux lors de la semaine des festivités du premier anniversaire du Café.

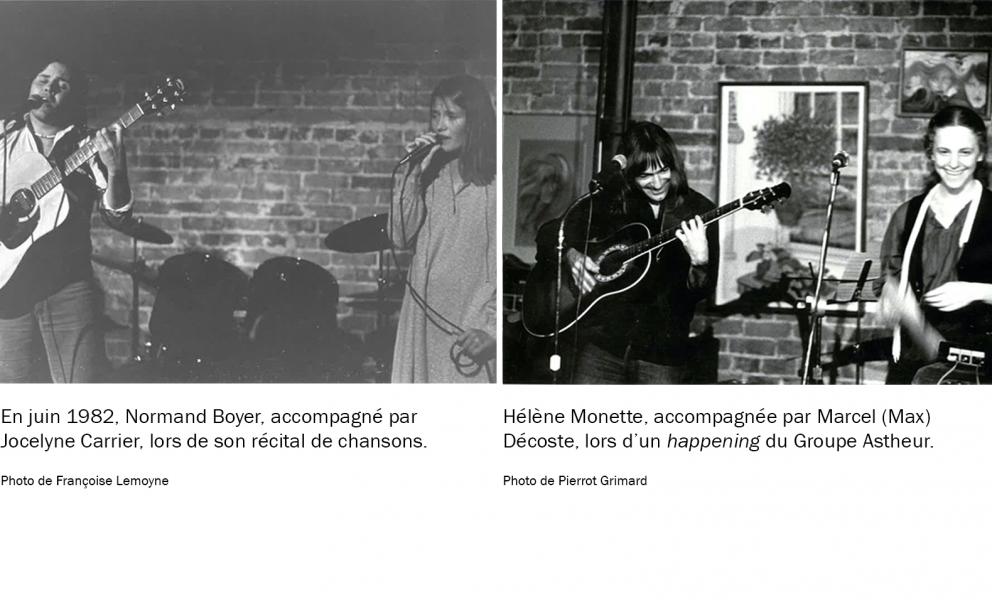

La deuxième saison du Café Instantané, de juin 1982 à mai 1983, est inaugurée par des récitals de chansons : Gaston Dussault, Clairette et ses élèves, Normand Boyer, avec la douce complicité de Jocelyne Carrier et de Claude Léonard. L’été 1982 s’annonce chaud avec le spectacle Parlez-moi d’humour! de Daniel Lemire. La première se déroule un 1er juillet et, durant les cinq semaines suivantes, les jeudis, vendredis et samedis, le Café fait un tabac. Les billets sont à 5 $. Ce rodage permettra à Daniel Lemire de se lancer à l’automne sur la scène montréalaise dans le cadre des « Lundis des Ha! Ha! ».

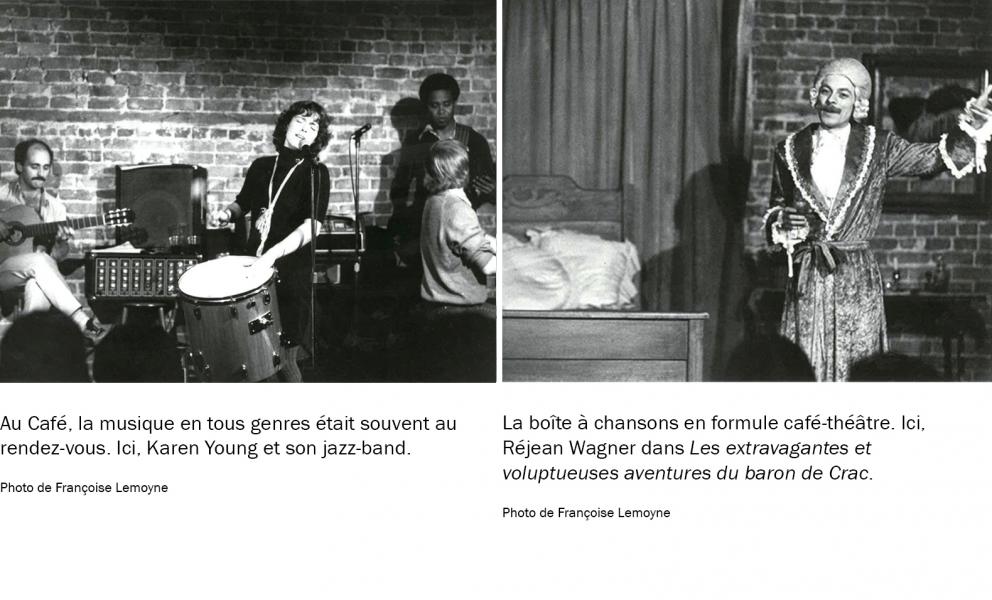

Comme événement marquant à l’automne 1982, le Café obtient après de chaudes luttes son permis d’alcool, mais garde sa vocation première. Comme à son habitude, la boîte à chansons fait se succéder des artistes émergents et des artistes connus (Michel Lalonde [du groupe Garolou], Richard Cyr [du groupe Breton-Cyr], Gaston Mandeville, Renée Claude dans son récital hommage à Georges Brassens J’ai rendez-vous avec vous, Raoul Duguay, Geneviève Paris, Jacques Michel, Raymond Desmarteau et Jim Zeller). Afin que le Café remplisse sa mission de tremplin pour la relève, Pierrot met sur pied une Semaine de la jeune chanson, permettant à douze auteurs-compositeurs-interprètes de se produire sur scène.

En formule café-théâtre, on présente le spectacle Le sexe et l’argent avec Pierre Lebeau. On poursuit les soirées de jazz, les projections de films. Le Groupe participe également à une émission de la télévision communautaire, le Café se transformant en plateau télé le temps de treize émissions pour Télé-Câble Vidéotron.

Dans la tradition du théâtre des matinées du dimanche, les enfants et leurs parents assistent au spectacle du clown Timoté Lachance et aux pièces Une lune entre deux maisons du Théâtre le Carrousel et À l’eau, mes héros de la troupe La pige à clowns.

Soulignons une soirée consacrée à Hélène Monette, qui publie à compte d’auteure ses poèmes-affiches Juin et Promenade au zoo, le poème-chemise La grande caresse et le recueil Passions-poésie manifeste aux Éditions de la P’tite voisine. Elle donne aussi un récital poésie et chansons, accompagnée par la pianiste Louise Blais.

Dans les vernissages et les expositions, retenons les expositions de Richard Cyr, de trois artistes majeurs de l’art contemporain québécois ? Serge Lemoyne, Denis Forcier et Michel Leclair ?, de Carole Bibeau, du graveur Tin-Yum Lau, de Raymond Lacombe et de la photographe attitrée des spectacles du Café, Françoise Lemoyne.

Même si certains spectacles attirent certains soirs entre 80 et 100 personnes, les succès éclatants masquent des difficultés financières importantes. En effet, les spectacles d’artistes connus, les pièces de théâtre ou les soirées d’artistes de la région, à quelques exceptions près, sont rentables. Toutefois, les récitals de la relève, toutes disciplines confondues, et les concerts de jazz, de musique classique, les soirées de cinéma, etc., font rarement salle comble. En outre, l’effet de nouveauté s’essouffle, le taux de fréquentation décline. La bouffe santé rapidement périssable et coûteuse n’aide pas non plus. Même si tout le personnel est bénévole depuis les débuts et que les pourboires sont remis dans la cagnotte, la santé financière est en piteux état. Et la vie n’en est plus aux « amours de nos vingt ans » : les couples pensent à fonder une famille, à trouver un emploi stable, à acheter une maison. Les priorités changent.

Au tournant de la troisième saison 1983-1984, le Groupe traverse une autre tempête : deux clans durcissent leur position. D’un côté, Pierrot et Ginette qui ne veulent pas remettre en question la vocation du Café et, de l’autre, ceux qui veulent le rentabiliser. Un certain nombre de compromis seront mis à l’essai. À l’été, le Café se tourne vers le théâtre d’été en présentant la pièce Fais-moi mal juste un peu d’Elizabeth Bourget. À l’automne, on lui refait un look : ambiance de bar avec éclairage à l’avenant pour laisser plus de place à la danse après 23 heures. On forme également une nouvelle équipe de serveurs et de serveuses, rémunérés avec leurs seuls pourboires. Et enfin, on donne accès aux chansonniers-animateurs. La boîte à chansons se transforme alors en « 2 Pierrots ».

Malgré tous ces efforts, le Café Instantané ferme ses portes le 5 avril 1984.

Les raisons de la fermeture ont nourri nombre de discussions. La proximité avec Montréal ne parvenait pas à attirer les résidents de La Prairie et des villes avoisinantes. En effet, un grand nombre des spectateurs du Café provenaient de Longueuil et de Montréal. Ce type d’espace culturel semblait mieux survivre en région très éloignée des grands centres. Certains artistes et spectateurs avaient du mal à trouver l’endroit via la 132 en raison du détour à effectuer. Au verso des cartes professionnelles du Café, on avait d’ailleurs cru bon de dessiner le fameux itinéraire. De plus, le Café a reçu peu d’aide gouvernementale et le permis d’alcool est peut-être arrivé trop tard. Enfin, en raison du contexte économique difficile au début des années 1980, on peut penser que les sorties culturelles n’étaient pas dans le haut de la liste pour la clientèle, le taux de chômage ayant grimpé à 14 % et un jeune sur cinq étant sans emploi.

Comme plusieurs autres travailleurs culturels en région, ceux du Groupe Astheur ont dû s’exiler dans une grande ville afin d’essayer de vivre de leur art. Et ils étaient une poignée à vouloir continuer dans cette voie. Leur droit au travail comme artiste est demeuré difficile, parfois impossible, tout au long de leur parcours. Mais ils ont toujours été reconnaissants à l’égard du Café ou nostalgiques… Plus nombreux sont les spectateurs qui ont vécu leurs petites épiphanies lors des événements culturels en tous genres, comme certains récitals de chansons où des publics en feu ont entendu « battre des cœurs à l’unisson ».

Durant près de trois ans, des centaines de personnes se sont attachées au lieu comme espace de création des membres du Groupe, comme espace de diffusion de spectacles, qui se sont chiffrés à 250 environ, et bien sûr comme espace de détente et de convivialité. Se sentir bien dans un café, échanger avec d’autres citoyens et refaire le monde, se laisser toucher par une œuvre d’art accrochée au mur ou le cachet historique du lieu, lire une bande dessinée ou siroter son énième café, succomber à une viennoiserie et rêvasser, le temps d’une chanson ou d’une partie d’échecs. C’était là tout l’art de vivre au Café Instantané.

Vient de paraître

Mon ami Pierrot

de Ginette Duphily

x-110 p., 21 ,95 $, ISBN 978-2-920342-70-5

Livre numérique : 17 ,56$, ISBN 978-2-920342-71-2

Linguatech éditeur annonce la parution du septième titre de sa collection littéraire Madeleine Bouvier. Il s’agit d’un récit, Mon ami Pierrot, de Ginette Duphily.

Dans ce livre hommage, l’amie-biographe évoque les amours et les amitiés de leurs amis poètes, ainsi que les idéaux et les projets d’un groupe de travailleurs culturels en région. L’auteure raconte alors que l’histoire du Café Instantané du Vieux La Prairie au début des années 1980, que le couple et son groupe ont gardé comme un fort durant trois ans.

Mon ami Pierrot fait aussi revivre la relation de Pierrot et sa complice, sur fond de chronique sociale et culturelle des années 1980 à 2010.

Commandez votre exemplaire à votre libraire préféré.

Ginette Duphily travaille dans le domaine de l’édition comme correctrice et coordonnatrice depuis la fin des années 1980. En 1995, elle obtient une maîtrise pour son mémoire Histoire des éditions critiques d’Albertine disparue de Marcel Proust.

Pour obtenir un exemplaire en service de presse ou une entrevue avec l’auteur, veuillez communiquer avec Line Mailhot, chez Linguatech éditeur, au 514 336-5207 ou avec l’auteur sur sa page dans le site Linguatech : http://www.linguatechediteur.com/catalogue/Mon-ami-Pierrot.

Pour la première fois depuis sa création, le prix « bénévole de l’année » a été attribué à un groupe, soit les membres du comité de la vente de livres usagés. On reconnaît dans l’ordre habituel Mmes Nicole Crépeau, Jocelyne Morency, Jocelyne Brossard, Yolande Girard, Nicole Surprenant et Huguette Langlois.

Cliquez pour la photo

Toutes nos félicitations aux récipiendaires.

Vente de livres usagés

au profit de la Société d'histoire de La Prairie-de-la-Magdeleine

Le jeudi, le 30 avril de 12h à 20h

Le vendredi, le 1er mai de 10h à 20 h

Le samedi, le 2 mai de 10h à 16h

Le dimanche, le 3 mai de 10h à 15h

Sujets:

Parutions récentes

Romans québécois et étrangers

Livres enfants / jeunesse

Biographies / Psychologie

Histoire / Géographie / Tourisme

Loisirs /Décorations / Cuisine

Livres de poche

Apportez vos sacs / Argent comptant seulement

Endroit:

249, rue Sainte-Marie

La Prairie, J5R1G1

(450) 659-1393

www.shlm.info