- Au jour le jour, mai 2020

Le chemin « royal » de Chambly – réactions

N.D.L.R. L’article de M. Albert LeBeau sur le chemin de Chambly paru dans le numéro d’avril a suscité quelques réactions. Nous publions ici le texte de M. Paul-Henri Hudon, ex-président de la Société d’histoire de la seigneurie de Chambly, suivi de la réponse de M. LeBeau.

À nos lecteurs d’apprécier.

Bonjour,

Je vous fais part de mes commentaires concernant un article de Albert Lebeau paru dans votre bulletin Au jour le jour. Commentaires adressés à l'auteur, à Réal Fortin, à Michel Pratt et à Marcel Fournier.

Cordialement, et sans être chauvin.

Paul-Henri Hudon, ex-président Société d'histoire de la seigneurie de Chambly.

Bonjour à tous,

Le chemin reliant Chambly à Longueuil

Tout est clair lorsqu'on lit la description qu'écrivait Levasseur de Néré en 1704 des chemins menant de Montréal à Chambly : « Il y a trois routes pour aller au dit fort de Chambly, savoir deux par terre qui traverse (sic) dans les bois, dont l’un passe par Longueuil et l’autre par La Prairie. On estime le dernier chemin le plus praticable quoiqu’il ne soit pas le plus fréquenté, parce qu’il n’y a pas de molières à passer. Comme dans ce premier (Chemin Longueuil-Chambly), ce qui dure pendant un grand quart de lieue à enfoncer jusqu’aux genoux, joint à une petite rivière qu’il faut traverser sur des arbres, sans compter quantité d’autres arbres abattus qui forment des embarras dans l’étendue de plus de trois lieues, ce qui est fort fatiguant en été. Car, pour l’hiver, on ne s’en aperçoit guère à cause de la quantité de neiges. Au reste ce chemin a cinq à six pieds de largeur.

Il n’en est pas de même pour celui qui passe par La Prairie, qui n’est qu’un sentier fermé qui, de tout temps, a été la route des Sauvages. Toutes ces incommodités consistent dans de petites pentes douces, cependant peu fréquentes. Il y a deux petits ruisseaux à traverser qui ne sont pas considérables. Il est plus long d’une demi-lieue que celui qui passe à Longueuil… Je trouve qu’il est important non seulement de le commencer, mais d’y travailler sans perte de temps afin d’en faire un chemin à charrois. »

La rivière de Richelieu est la troisième route. Elle passe devant Sorel duquel il y a en montant à Chambly 16 lieues… (Mémoire concernant le village de Chambly et de ses environs dont le plan a été levé sur les lieux en l'année 1704. France, AN, AC, Dépôt des fortifications des colonies, mémoire, no 495, pièce 32, folio 127. Cité dans Cyrille Gélinas, Le rôle du fort de Chambly dans le développement de la Nouvelle-France, 1983, p. 28).

- Au jour le jour, mai 2020

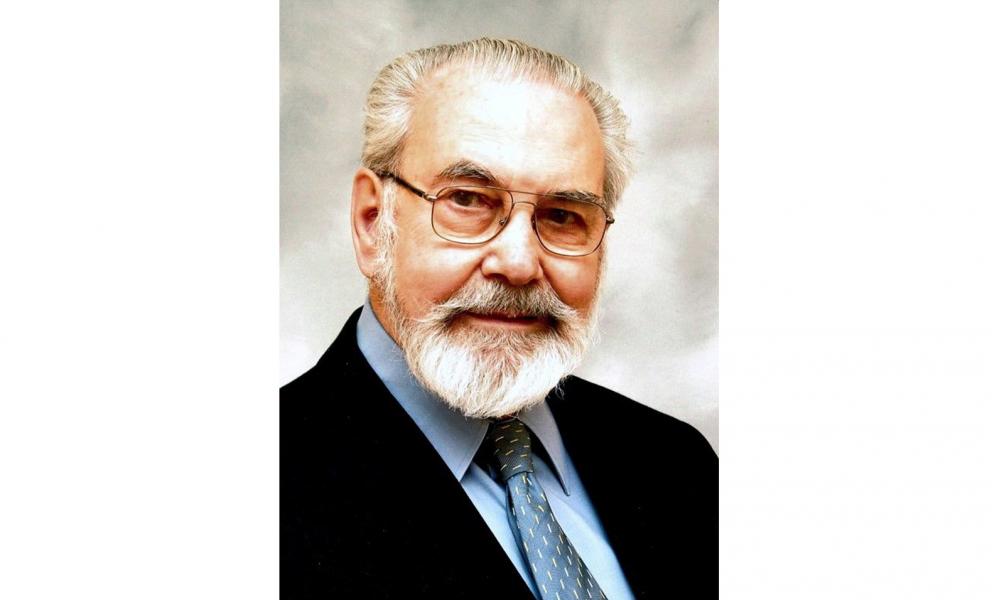

Décès de frère Jean Laprotte

Le 19 avril dernier est décédé, à l’âge de 93 ans, frère Jean Laprotte (FIC), directeur fondateur en 1972 du Collège Jean de la Mennais. Malgré des dehors sévères et son humour bien particulier, il était très apprécié des élèves.

En discutant avec lui, on découvrait un homme sympathique doté d’une vaste culture et d’une très grande rigueur intellectuelle. Membre de la SHLM de longue date, il n’hésitait pas à communiquer avec nous chaque année pour nous féliciter ou pour faire des commentaires constructifs concernant la réalisation de notre mission. Toutes nos condoléances à ses proches, à la communauté des FIC et à la grande famille mennaisienne.

Voir l’article du journal Le Reflet pour plus de détails:

https://www.lereflet.qc.ca/le-fondateur-du-college-jean-de-la-mennais-est-decede

Stéphane Tremblay, président de la SHLM

Ancien élève du Collège Jean de la Mennais (1979 à 1984).

- Au jour le jour, avril 2020

Le chemin « royal » de Chambly (suite 3)

Le Grand Voyer Jacques Levasseur de Néré (1664-1724), qui semble être l'auteur de cette carte, nous affirme également sur l'en-tête de la carte: « Idée de la Situation du Fort de Chambly et de ses Environs: Le chemin de la Magdelaine, est fort humide en été, et par conséquent difficile, mais s'il étoit défriché et que l'on fit des faussés dans les terres, et le long un canal pour l'écoulement des eaux, il seroit sec et facile. Il n'est que de 4 à cinq lieues ».

Un autre Grand Voyer qui nous apporte de précieuses informations au sujet du Chemin de Chambly est Jean-Eustache LaNoullier de Boisclerc (1689-1750). LaNoullier fut le Grand Voyer responsable de la construction du célèbre « Chemin du Roy », ce grand chemin d'une largeur de 24 pieds, reliant Québec et Montréal qu'il avait complété en 1737.

Moins bien connue est l'autre grande œuvre de LaNoullier, à savoir les travaux qu'il avait mis en branle en 1739 pour compléter un autre Chemin du Roy allant de la seigneurie de Varennes sur la rive-sud de Montréal en direction nord-sud jusqu'à La Prairie-de-la-Magdeleine pour ensuite pénétrer à l'intérieur des terres et se rendre à l'important fort de Chambly. Ce tracé de La Prairie vers Chambly était connu sous le vocable de Chemin de Chambly tel que nous l'indique un remarquable travail de paléographie complété au printemps 2018 par l'équipe de M. Gaétan Bourdages de la SHLM.

En 1735, afin d'ouvrir de nouvelles concessions dans la seigneurie de La Prairie, un nouveau pont devait être construit pour enjamber la petite rivière Saint-Jacques dans le secteur de la Fourche et du rang de Fontarabie … et ce sur la vieille route allant de La Prairie en direction de Chambly. Quel nom portait ce chemin … et surtout, qui allait le faire et payer pour les travaux ?

La réponse nous arrive le 20 juillet de la même année dans un procès-verbal du Grand Voyer qui allait trancher cette question de façon sans équivoque. LaNoullier écrivait ceci au sujet de cette corvée royale: « Pour ce qui est du pont de la rivière St-Jacques qui interromp le Chemin de Chambly, il sera fais et entretenu par tous les habitants de La Prairie de la Madeleine à commencer depuis les p.er habitants près le fort joingnant le fleuve St-Laurent jusqu'aux d'er habitants de Fontarabie, et ce au prorata des terres que chacun d'eux possède le long du dit Chemin de Chambly …».

Quinze ans après la fin du régime français, le nom du Chemin de Chambly réapparaît sur une carte militaire peu connue de La Prairie. Cette fois c'est en 1776 alors que les troupes allemandes du Baron et Général Friedrich Adolphus Riedesel occupaient La Prairie; son cartographe, le sous-lieutenant Ludwig Cancrinus, nous laissa une autre preuve que le chemin reliant « La Prairie-Sainte-Magdeleine in America » et le fort Chambly était toujours désigné du nom de « Chemin de Chambli ».

Carte No.5

Urheber Karte von dem Dorf La Prairie Ste. Madelaine in Amérika [bei Montreal]

Carte allemande de La Prairie de Herr Ludwig Cancrinus, cartographe de la 5e compagnie du Régiment Erbprinz du Colonel Willhelm Rudolph von Gall. 1776

Au sujet de l'hypothèse favorisant Longueuil, si nous faisons abstraction de la grande confusion créée par la carte trouvée au tout début de la colonie dans la Relation des Jésuites de 1665-66, aucune indication n'apparaît sur aucune autre carte d'époque qui pourrait nous laisser croire qu'il y avait effectivement un chemin pouvant aller à Longueuil à partir du fort Chambly; alors qu'au contraire toutes sans exception indiquent clairement un tracé allant du fort de Chambly en direction de La Prairie.

En conclusion, nous affirmons que Samuel de Champlain en 1611, le Marquis Henri Chastelard de Salières commandant du Régiment de Carignan en 1665, le Général britannique James Murray en 1763, le cartographe militaire allemand Ludwig Cancrinus en 1776 ainsi que les deux Grands Voyers; Jacques Levasseur de Néré en 1717 et Jean-Eustache LaNoullier de Boisclerc en 1735, ne peuvent tous être dans l'erreur. Donc, il n'y a plus aucun doute possible, les gens de La Prairie peuvent maintenant revendiquer non seulement le premier chemin de fer du Canada en 1836, mais aussi, presque deux siècles plus tôt, le tout premier « Chemin du Roy » de la Nouvelle-France; à savoir le « Chemin de Chambly » tel que « construit » par les soldats du Régiment de Carignan à l'automne 1665, et que celui-ci se rendait de toute évidence du Fort Chambly à La Prairie-de-la-Magdeleine et non pas à Longueuil !

Post-Scriptum : Au début du 19e siècle, suite à la construction du chemin de fer La Prairie / Saint-Jean, le vieux « Chemin royal de Chambly » perd de son importance; son tracé initial est toujours là, mais son nom sera changé dans le vocable populaire pour celui que nous utilisons aujourd'hui … le chemin de Saint-Jean.

- Au jour le jour, avril 2020

Le chemin « royal » de Chambly (suite 2)

En prime, il n'y avait aucun pont à construire dans cette direction, car le chemin traversait la petite rivière l’Acadie à un gué bien connu et qui existe toujours (cliquez pour voir la photo) situé à mi-chemin entre le fort Chambly et La Prairie.

Carte No.3

D'ailleurs un demi-siècle plus tôt, soit le 7 juin 1611, alors qu'il attendait avec impatience à Montréal l'arrivée de ses alliés algonquins, le grand explorateur Samuel de Champlain avait visité le lieudit la « Prairie » en canot. Il nota cet endroit d'importance stratégique sur la rive-sud situé « à une lieue et demie de la Place Royalle » et il l'a bien identifié sur sa carte de la région. Au sujet de ce sentier qui débutait à un kilomètre à l'intérieur des terres, le sieur de Champlain affirmait aussi dans ses écrits que:

« Le septiesme jour je fus recognoitre une petite rivière par où vont quelques fois les sauvages à la guerre, qui se va rendre au saut de la rivière des Yroquois … »! Cette affirmation nous confirme qu'en 1611, au moins 52 ans avant l'arrivée du Régiment de Carignan, il y avait déjà un sentier indien allant du lieu-dit de la « Prairie » en direction du futur Chambly sur la rivière Richelieu.

Carte No.2

Une attestation convaincante de l'excellente qualité des sentiers existants en 1665 le long du Richelieu et de ses rivières tributaires nous parvient du Régiment de Carignan lui-même; « … ses bords sont revestus de beaux pins, parmy lesquels on marche aisément: comme en effet cinquante de nos hommes y ont fait à pied, par terre, près de vingt lieues de chemin, depuis l'entrée de la rivière jusques au Sault ». Cette Relation des Jésuites de 1665 nous confirme en fait qu'une compagnie du Régiment de Carignan a marché sans encombre et sans la nécessité de « construire » un chemin sur une distance de 96,5 km le long de la rive occidentale du Richelieu pour se rendre au fort Chambly. Note: Ce sentier majeur réapparaît un siècle plus tard en 1763 sur la carte du Général James Murray. (voir la carte no 3)

Sans grandes modifications à son tracé original pendant les premières décennies de la Seigneurie de Chambly, il en est autrement suite à la grande Bataille de La Prairie de l'été 1691. Cette glorieuse victoire de l'armée française eut lieu à mi-chemin sur ce sentier reliant le fort Chambly et La Prairie-de-la-Magdeleine. Suite à la signature du traité de La Grande Paix de Montréal dix ans plus tard, il devenait impératif d'améliorer ce chemin pour des raisons militaires et afin de faciliter le retour vers Chambly de tous ses censitaires évacués au début de la guerre franco-iroquoise en 1687-88.

Pour ce faire, regardons ce qu'en dit le Mémoire du roi Louis XIV adressé à MM. de Vaudreuil et de Beauharnois en date du 14 juin 1704, soit seulement trois ans après la signature de la Grande Paix de Montréal … « Sa Majesté approuve qu'on emploie les troupes cette année à faire des chemins dans les bois pour la commodité des habitants et qu'on commence par celui de Chambly à Montréal, qu'ils estiment le plus pressé ». Le roi se souciait du bien-être des habitants de Chambly et de … La Prairie.

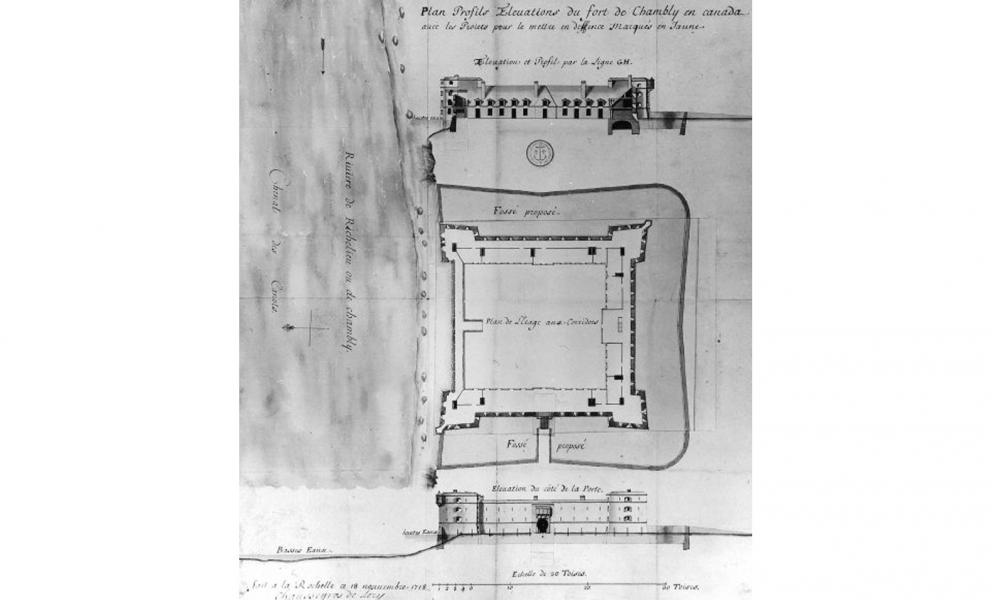

Encore la question qui tue: Par où passait le chemin menant de « Chambly à Montréal »? Les gens qui prétendent qu’il passait par Longueuil se doivent de consulter une carte militaire datant de 1717, soit 13 ans après l'approbation des travaux routiers par le roi Louis XIV et seulement six ans après la fin des travaux de construction du nouveau fort de pierre à Chambly.

Carte No.4

Cette vieille carte militaire nous indique qu'il n'y a qu'un seul chemin partant du fort Chambly en direction de Montréal … et celui-ci, passe par le nord-ouest longeant la rivière l’Acadie en direction de La Prairie-de-la-Magdeleine, comme il est d'ailleurs très explicitement écrit par l'auteur sur le tracé de ce chemin de La Magdeleine … « Chemin qui va rendre à La Prairie de la Magdelaine par terre ».

- Au jour le jour, avril 2020

Le mystère du cercueil de fer

Dans l’édition de septembre 2010 du Au jour le jour nous avions révélé que lors de travaux requis par la firme Videotron, des ouvriers avaient, début juin, mis à jour une tombe de fer dans la crypte de l’église paroissiale.

L’excavation cessa afin de permettre aux archéologues de procéder à des fouilles intensives. Outre la tombe de fer qui ne pouvait être ouverte à cause des risques de contamination, sept autres sépultures furent minutieusement recueillies pour étude ultérieure.

Grâce aux registres paroissiaux, nous connaissons les noms des 330 morts qui, depuis 1705, reposent dans la crypte de l’église de la Nativité. Par contre, rien n’indique le lieu exact et l’identité de chaque sépulture. Suite à une ordonnance de l’évêque, les mises en terre sous l’église auraient dû cesser après 1878, or elles se sont malgré tout poursuivies jusqu’en 1928.

Puisque la tombe de fer est demeurée en place, nous étions curieux de savoir s’il était possible d’en identifier le propriétaire. Depuis le milieu du 19e siècle, seuls les gens riches étaient en mesure de s’offrir un cercueil de métal scellé. Un critère qui réduit de beaucoup les candidats éventuels.

Sous toutes réserves nous avons donc retenu les noms suivants :

Andrew Esinhart, sépulture le 12 octobre 1868. Bourgeois et marchand d’origine juive, il s’était converti au catholicisme avant de mourir.

Eustache Lemire Marsolet, sépulture le 20 novembre 1875. Médecin, il est décédé dans l’état de New York et sa dépouille fut rapatriée à La Prairie.

Joseph Moquin, bourgeois enterré le 3 avril 1877.

Jean-Baptiste Varin, sépulture le 11 juillet 1899. Notaire et premier maire de La Prairie, il eut une influence considérable auprès de ses concitoyens.

Le mystère demeure.

- Au jour le jour, avril 2020

Le chemin « royal » de Chambly

Vers 1665 au début de la colonie, le « chemin de Chambly » qui reliait le fort stratégique de Chambly sur le Richelieu au fleuve Saint-Laurent, et à Montréal, fut reconnu comme étant le premier lien routier de la Nouvelle-France. En effet, les historiens qui nous ont précédés, sans trop se questionner sur ce qui semblait être une évidence, ont toujours soutenu l'hypothèse que ce titre de « premier lien routier » revenait au chemin reliant les villes de Chambly et de Longueuil, mais qu'en est-il?

Suite à la réapparition d'une ancienne carte française datée de 1717, il nous est permis de croire que cette hypothèse ne tient plus la route. Après analyse de plusieurs cartes et documents d'archives, nous croyons plutôt que le premier chemin reliant le fort de Chambly à Montréal, le soi-disant tout premier « chemin de Chambly », passait par La Prairie!

À l'automne de 1665, après la construction de plusieurs forts sur le Richelieu, M. Henri Chastelard Marquis de Salières, colonel commandant du Régiment de Carignan reçut ordre du nouveau gouverneur de la Nouvelle-France, Monsieur Daniel de Rémy de Courcelles, de construire avant l'hiver un chemin pour relier le nouveau fort de Chambly au fleuve Saint-Laurent et à Montréal.

CARTE NO.1

Plan des Forts faicts par le Régiment Carignan Salières sur la Rivière de Richelieu dicte autrement des Iroquois en la Nouvelle-France.

En effet, le 26 octobre 1665, les troupes des capitaines Contrecoeur, Lafredière ainsi que celles du Colonel de Salières allaient embarquer sur la rivière Richelieu pour leur retour à « Saurel » et poursuivre leur trajet vers Montréal pour y passer l'hiver. Selon son Mémoire, avant son départ, même si la saison était fort avancée et que ses hommes n'étaient qu'en souliers et uniformes militaires d'été, le colonel de Salières … « fit commander trente-six hommes avec six officiers ou Sergens pour aller travailler à faire un chemin de ce fort St Louys (Chambly) à Montréal à travers le bois et marais …».

Au départ, il faut noter qu'en 1665 Charles Le Moyne, le futur seigneur de Longueuil, ainsi que sa femme et ses quatre enfants demeuraient à Montréal sur la rue Saint-Paul à deux portes de l'église Bonsecours. C'est ce même Charles Le Moyne qui hébergera le Marquis de Salières, son fils François ainsi que plusieurs autres officiers du Régiment de Carignan durant l'hiver 1665-1666. Et, c'est également lui qui commanda, au mois d'octobre 1666, les Canadiens qui devaient guider à partir des forts du Richelieu, les troupes françaises jusqu'au sud du lac Champlain et au pays des Iroquois. En 1665, afin de faire un chemin au travers les bois et marais à partir du fort Chambly en direction de Montréal la distance en ligne droite vers le futur emplacement de Longueuil était de 21,5 km tandis que la distance en ligne droite vers La Prairie n'était que de 17,5 km. Nonobstant ce qui précède, il y avait une autre contrainte de taille au sujet de cette hypothèse d'un chemin vers Longueuil, celui-ci nécessiterait un pont considérable pour enjamber la rivière l’Acadie … tandis qu'en direction de La Prairie une piste ou sentier indien, plusieurs fois centenaire, existait déjà! Ce sentier indien ne nécessitait qu'un petit effort de débroussaillage et d'émondage des branches d'arbres pour qu'on le qualifie de « chemin » en 1665.

- Au jour le jour, avril 2020

Information de dernière minute

Prière de prendre note que, compte tenu d'une situation exceptionnelle, la conférence mensuelle du mois d'avril ainsi que la vente de livres usagés sont reportées à des dates ultérieures.

Merci de votre compréhension.

- Au jour le jour, avril 2020

Soutien des élus envers la mission de la SHLM

La SHLM reconnaît avec gratitude qu’elle ne saurait poursuivre sa mission sans l’appui inconditionnel de nos élus. Voici deux exemples à l’appui :

Depuis près de vingt ans, la municipalité de La Prairie nous remet annuellement, la somme de 35 000 $. Cette somme nous permet d’employer une coordonnatrice et ainsi d’assurer l’ouverture de nos locaux trois jours par semaine. Le 24 février dernier, monsieur Donat Serres, maire de La Prairie nous remettait le premier versement de cette subvention pour l’année 2020.

D’autre part, M. Alain Therrien, député fédéral de notre circonscription, travaille actuellement avec son équipe à faire valoir notre demande de subvention auprès d’Emplois d’été Canada dans le but d’employer trois guides étudiants au cours de l’été prochain.

Stéphane Tremblay, président

- Au jour le jour, mars 2020

Communiqué

Vient de paraître

Mon ami Pierrot

de Ginette Duphily

x-110 p., 21 ,95 $, ISBN 978-2-920342-70-5

Livre numérique : 17 ,56$, ISBN 978-2-920342-71-2

Linguatech éditeur annonce la parution du septième titre de sa collection littéraire Madeleine Bouvier. Il s’agit d’un récit, Mon ami Pierrot, de Ginette Duphily.

Dans ce livre hommage, l’amie-biographe évoque les amours et les amitiés de leurs amis poètes, ainsi que les idéaux et les projets d’un groupe de travailleurs culturels en région. L’auteure raconte alors que l’histoire du Café Instantané du Vieux La Prairie au début des années 1980, que le couple et son groupe ont gardé comme un fort durant trois ans.

Mon ami Pierrot fait aussi revivre la relation de Pierrot et sa complice, sur fond de chronique sociale et culturelle des années 1980 à 2010.

Commandez votre exemplaire à votre libraire préféré.

Ginette Duphily travaille dans le domaine de l’édition comme correctrice et coordonnatrice depuis la fin des années 1980. En 1995, elle obtient une maîtrise pour son mémoire Histoire des éditions critiques d’Albertine disparue de Marcel Proust.

Pour obtenir un exemplaire en service de presse ou une entrevue avec l’auteur, veuillez communiquer avec Line Mailhot, chez Linguatech éditeur, au 514 336-5207 ou avec l’auteur sur sa page dans le site Linguatech : http://www.linguatechediteur.com/catalogue/Mon-ami-Pierrot.

- Au jour le jour, mars 2020

Événement à venir

Vente de livres usagés

au profit de la Société d'histoire de La Prairie-de-la-Magdeleine

Le jeudi, le 30 avril de 12h à 20h

Le vendredi, le 1er mai de 10h à 20 h

Le samedi, le 2 mai de 10h à 16h

Le dimanche, le 3 mai de 10h à 15h

Sujets:

Parutions récentes

Romans québécois et étrangers

Livres enfants / jeunesse

Biographies / Psychologie

Histoire / Géographie / Tourisme

Loisirs /Décorations / Cuisine

Livres de poche

Apportez vos sacs / Argent comptant seulement

Endroit:

249, rue Sainte-Marie

La Prairie, J5R1G1

(450) 659-1393

www.shlm.info