- Au jour le jour, septembre 2020

Le premier local de la Caisse populaire – rectificatif

N.D.L.R. Dans la parution de novembre 2016 de ce bulletin, j’ai publié un article intitulé « La Caisse Desjardins de La Prairie fête ses 66 ans » dans lequel je désignais le mauvais édifice comme ayant été le premier local de la Caisse. Mon article était en partie basé sur le récit de M. François Lamarre avec qui j’avais parlé à quelques reprises.

L’erreur était la suivante : M. Lamarre me désignait le 452, rue Saint-Paul comme ayant logé la caisse à l’origine. Or, lorsque je suis allé prendre la photo, je me suis rendu compte que le 452 n’existait pas. J’en ai déduit à tort qu’il s’agissait plutôt du rez-de-chaussée de l’édifice voisin (le 464 et non le 454) alors que les deux logements à l’étage n’ont pas de numéro civique. Dans un récent courriel, M. Lamarre insiste pour parler du 452 qui désigne la maison voisine du côté de Taschereau. Or il ne s’agit pas du 452, mais bien du 462, d’où la confusion.

Nous publions ici les informations complémentaires que M. Lamarre nous a fait parvenir récemment.

Le 464 (édifice en brique à deux étages) était la maison de mes parents Georges-Hector Lamarre et Fleurette Bernier. Mon père a fait bâtir cette maison et la famille l’a habitée jusqu’à la mort de ma mère en 2011. La petite maison d’à côté (le 462), que certains appellent « Maison Avon », était celle de mes grands-parents paternels, Hector Lamarre et Amanda Marsan. C’est cette maison qui a abrité le premier local de la Caisse Populaire de La Prairie.

Le premier gérant de la Caisse fut Jean-Marc Roy qui habitait à l’étage, avec son épouse, un petit appartement aménagé par mon grand-père. Ce dernier, qui était menuisier, avait fabriqué un comptoir qui était placé le long du mur de la salle à manger et qui était muni de roulettes permettant de la déplacer lorsque la Caisse était ouverte, soit les mardis et jeudis en soirée.

La table de la salle à manger recevait les boîtes avec les fiches des sociétaires sur lesquelles les transactions étaient notées manuellement. Lorsqu’un sociétaire voulait discuter affaires avec le gérant, ils passaient tous deux au salon. Tous les documents étaient conservés dans un gros coffre-fort qui était dans cette même pièce et qui « disparaissait » lorsque le comptoir était replacé le long du mur.

L’un de mes oncles, Aimé Lamarre, a toujours raconté comment il avait été étonné que le plancher de la maison ne se soit pas écroulé sous le poids de ce « safe ». Par la suite, la Caisse a déménagé rue Saint-Henri, exactement à l’arrière de ce premier emplacement dans la maison achetée par M. Gustav Schlegel.

Lorsque mon grand-père est décédé, ma grand-mère a vécu seule au 462 jusqu'à ce qu’elle vende la maison à sa fille, Henriette Lamarre, épouse de René Brisson. Plus tard, cette maison a été acquise par l'Avant-garde, un groupe d'entraide en santé mentale.

- Au jour le jour, septembre 2020

La Prairie et la guerre de 1812 – le Meuron (suite 2)

Raymond (Rémont, Remond), Joseph Marie Alexandre : boulanger à Saint-Philippe durant un certain temps. Sergent de Meuron, marié à Saint-Philippe près de La Prairie, le 12 mars 1817, à Angélique Gosselin, fille d'Ignace Gosselin et d'Angélique Auger, de La Prairie, […] reconnaissant au registre deux enfants, Marie- Louise, née le 2 décembre 1814 et Alexandre, né le 30 août 1816; […] fait baptiser à l'église de la Nativité de La Prairie, le 2 mars 1821, une fille du nom d'Angélique née le 1er et filleule d'Étienne David et de Denise Marassé; […] fait inhumer à La Prairie, le 4 février 1825, sa jeune fille Geneviève décédée le 3 à l'âge d'un an selon le registre; parrain, à La Prairie, le 15 mai 1828, d'Alexandre Pagnuello, fils de Joseph. Sa fille Marie-Louise épouse à La Prairie, le 1er octobre 1832, Hyacinthe Guérin, fils de Claude Guérin et de Pauline Marie dit Sainte-Marie de Saint-Constant, en présence de Claude Guérin, père de l'époux, Lozime Guérin, frère de l'époux, Antoine Marie, Paul Brossard et Joseph Guérin, oncles de l'époux, Alexis Delauney, Michel Giovanette, Joseph-Marie- Alexandre Raymond lui-même, père de l'épouse. […]

Rubin, Alexis : natif d’Ivrée au Piémont, Avec la permission du major William Wauchope, le 24 janvier 1814, il épouse, à la Prairie, Thérèse Thibault, fille de Joseph et de Louise Levitre de Saint-Ours. À La Prairie, le 25 mai 1814, il signe comme témoin au mariage d’Antoine Rémont (Raymond).

Vanlingen, John : originaire de La Haye en Hollande. Époux de Maria Thérèsa Bossuetino; fait baptiser à La Prairie, le 5 décembre 1813, une fille du nom de Catherine née le même jour et filleule du prêtre J. B. Boucher et de Marie- Catherine Charbonneau. fait inhumer à La Prairie, le 7 décembre de la même année, sa fille Catherine décédée le 5. Second sergent major, il fait inhumer à La Prairie, le 18 décembre 1813, sa femme Marie-Thérèse Bossuetino décédée le 16 à l'âge de vingt-et-un ans.

ANNEXE :

Liste de quelques miliciens ayant participé à la guerre entre 1812 et 1815 et qui habitaient La Prairie en 1875 alors que le parlement du Canada adoptait, soixante ans plus tard, une résolution leur accordant une indemnité globale de 50 000 $. Chacun des survivants éligibles reçut la somme de 20,00 $.

Il a été reconnu à l’époque que la grande majorité de ces hommes, âgés en moyenne de 83 ans, vivaient dans l’indigence.

Pierre Brassard a servi à Longue Pointe.

Pierre C. Duranceau, sergent sous le colonel McIntosh.

J.B. Niding chez les Voltigeurs.

Jacques Poupart, soldat dans le 4e bataillon.

Alexis Poupart au régiment de Boucherville.

Paul Rackenpack chez les Voltigeurs.

J. B. Rousseau chez les Voltigeurs.

- Au jour le jour, septembre 2020

La Prairie et la guerre de 1812 – le Meuron (suite 1)

Chevino, Jean-Baptiste : natif de Montante en Italie. Décédé à l’âge de 32 ans le 23 novembre 1813 et sépulture le 25 à La Prairie.

Cisany, Jacques : Témoin à La Prairie, le 10 janvier 1814, au mariage de son ami et compagnon d’armes Jacques-Joseph-Sébastien (Jacob) Contal.

Contal, Jacob : né le 19 juin 1783 à Perpignan, marié à La Prairie, le 10 janvier 1814, avec la permission du colonel François-Henri de Meuron-Bayard, à Josephte Kellerstein, fille de John Gotliek Kellerstein et de Louise Tifault, en présence de Louis Hitzentzemer, Jacques Cisany, Amable Lécuyer, John Gotlieb Kellerstein (père de l'épouse), Joseph Tremblay, François Barbeau, Gotlieb et Jean-Baptiste Kellerstein (frères de l'épouse) et Joseph Arcouette (beau-frère de l'épouse); présent dans la 1ère compagnie selon la liste de paie du 24 mars 1814; fait baptiser à La Prairie, le 15 novembre 1814, une fille du nom de Marie-Josette née le 14 et filleule de Guillaume Müller et de Marie-Louise Tifault; fait inhumer à La Prairie, le 17 novembre 1814, sa jeune fille Josette décédée le 15 à l'âge de deux jours selon le registre.

Dervino, Louis : déserteur à La Prairie au 25 octobre 1815.

D’hose, Jean-Baptiste : présent à La Prairie le 18 novembre 1816, au mariage de Jean Piller, ex-sergent.

Gérard, François : le 13 octobre 1817, est témoin à La Prairie au mariage de Jean Bénard.

Gilabert, Manuel : pendu comme déserteur, à La Prairie, le 2 novembre 1813

Gisolom, Christian : époux de Marie Blondetto, fait baptiser à La Prairie, le 8 novembre 1813, un fils du nom de Protais-Chrétien né le 6 et filleul du sergent François Blandin et de Catherine Briand.

Hubert, Joseph : fait inhumer, en tant que sergent de Meuron et en tant qu’époux de Maria Rosa Lopez, le 24 mars 1816, à La Prairie, un fils anonyme né, ondoyé et décédé à la maison le 23.

Keller, Jacob : aurait fait baptiser des enfants à La Prairie.

Keller, Joseph : à Saint-Philippe et l’Acadie.

Martin (Mertens), Jacob : marié à Clémence Meloche à Chambly le 26 août 1814. Vers la fin mars 1815, naissance d’un fils du nom de Joseph qui décède le 19 décembre suivant et qu’il fait inhumer à La Prairie le 20 du même mois.

Merlet, Jean : natif de Reybury en Bavière, décédé, à La Prairie, le 4 ou le 5 novembre 1813 à l’âge de quarante ans. Sépulture le 6 novembre.

Montanary, Paul (Paolo) : son petit-fils, Ambroise-Napoléon-Paul Montanary, courtier à Montréal, épouse à La Prairie, le 1er août 1881, Blanche-Colombe Sylvestre, fille du marchand général Hyacinthe Sylvestre et de Marie Foisy. Ambroise-Napoléon décède, sans descendance, à Montréal le 27 avril 1931, emportant avec lui le patronyme Montanary.

Pierre, Antoine : le 23 septembre 1816, il épouse à La Prairie Catherine Daigneau, fille d’Antoine et de Catherine Bisaillon. On le retrouve par la suite à Saint-Philippe.

Piller, Jean : sergent licencié résidant a Montréal, le 18 novembre 1816, il épouse à La Prairie Marie-Anne Donais, fille de François et de Marguerite Rhéaume de La Prairie. Marie-Anne Donais décède à l’âge de 24 ans et est inhumée à Saint-Philippe le 26 octobre 1817.

Raymond (Rémont, Remond), Antoine : natif de Genève, sergent au premier bataillon de la Milice d’Élite et incorporée, à La Prairie le 23 mai 1814, il épouse Archange Lebert, fille de feu François et de Marie-Anne Sansoucy Cette liste des soldats de Meuron en lien avec La Prairie est tirée de : Vallée, Maurice. Le Régiment suisse de Meuron au Bas-Canada, Société d’histoire de Drummondville, 2005. 378 pages. Ce livre fait partie de la collection de la bibliothèque de la Société d’histoire de La Prairie-de-la-Magdeleine. Recherche par Gaétan Bourdages.

- Au jour le jour, septembre 2020

La Prairie et la guerre de 1812 – le Meuron

Plaise aux généalogistes, suite à la lecture du livre de Maurice Vallée, « Le Régiment suisse de Meuron au Bas-Canada », nous avons retenu les noms de tous les soldats du Régiment de Meuron qui avaient eu un lien quelconque avec La Prairie.

Adolphe, Pierre : aubergiste né en Alsace vers 1787. Engagé en 1808, il fera partie de la 1ère et ensuite de la 7e compagnie. Licencié en mai 1816, après avoir reçu un lot dans le 6e rang dans le canton Grantham, il épouse Angélique Boulerice à Saint-Philippe en janvier 1819. Après la naissance de ses 6 enfants à Saint-Philippe, il ira s’installer à Saint-Valentin.

Benassio, Jean Dominique : originaire de Prato dans le Piémont en Italie. Témoin à La Prairie, le 24 janvier 1814, au mariage d’Alexis Rubin son compagnon d’armes.

Berlando, Nicolas : Natif d’Ath, en Flandres, enrôlé dans la 9e compagnie en novembre 1808. Épouse Josette Roy à La Prairie le 5 mai 1817. Témoin au mariage de son ami Jean Bénard, à La Prairie le 13 octobre 1817. Berlando s’installera à l’Acadie.

Bernard (Bénard), Jean-Baptiste : Originaire d’Orléans, enrôlé en 1808 dans la 7e compagnie et déserteur au 12 septembre 1814. Épouse Modeste Binet à La Prairie le 13 octobre 1817.

Blandin, François : Natif de Liège en Belgique, il s’engage dans la 3e cie en mai 1807. Parrain, le 8 novembre 1813, à La Prairie, au baptême de Protais-Chrétien Gisolom, fils du caporal Joseph Gisolom.

Boucke, Jean : Jardinier, natif de Casalbourgh en Italie, engagé dans la 5e compagnie. Il est décédé à La Prairie le 27 novembre 1813.

Casgrande, Jean : Soldat présent dans la 4e compagnie selon la liste de paie du 24 mars 1814 mais déclaré malade; licencié le 4 juin 1816 comme colon selon la feuille de paie du 24 juin 1816; marié à la Christ Church de Sorel, le 24 juin 1816, à Josette Fournier, de La Prairie, en présence de Peter Gaetz, sergent du Régiment de Meuron, de Jean Fillinger, de Louis Arnould et de plusieurs autres; résidant à Drummondville, fait baptiser à l'église Saint-Pierre de Sorel, le Il janvier 1817, une fille du nom de Geneviève âgée de trois mois et filleule de Joseph Granin (7) et de Geneviève Ducharme; parrain, le même jour soit le 11 janvier 1817, à l'église Saint-Pierre de Sorel, de Louise Leonais, fille de Vincent, cultivateur de Drummondville; fait baptiser à l'église Notre-Dame de La Prairie, le 18 juillet 1818, un fils du nom de Toussaint né le 16 et filleul de Toussaint Martin et d'Élisabeth Buisson; cordonnier, fait baptiser à La Prairie, le 1er juin 1820, une fille du nom d'Olive née le même jour et filleule de Paul Guérin et d'Isabelle Degongre; fait baptiser à La Prairie, le Il mars 1822, une fille du nom de Marie-Salomé née le même jour et filleule d'Amable Sainte-Marie et de Salomé Houle; fait inhumer à La Prairie, le 30 mai 1823, sa jeune fille Olive décédée le 29 à l'âge de trois ans selon le registre; fait inhumer à La Prairie, le 16 octobre 1823, sa jeune fille Marie-Salomé décédée le 15 à l'âge de huit mois selon le registre; fait baptiser sous condition à La Prairie, le 21 décembre 1823, un fils du nom d'Édouard né le même jour et filleul de Jean-Baptiste Fournier et de Marie-Flavie Houle.

- Au jour le jour, septembre 2020

Une rentrée particulière à la SHLM

Au début de la pandémie, en mars dernier, nous avions dû annuler nos activités du printemps. L’assemblée générale prévue le 17 mars avait donc été remise à plus tard. Le 25 août dernier, cette dernière a pu avoir lieu virtuellement grâce à l’application Google Meet, une première à la SHLM. Selon nos règlements, pour respecter le quorum, nous devions compter sur la présence d’un minimum de 10 membres et nous étions finalement 16 membres pendant la réunion. Merci à tous et nous espérons pouvoir nous réunir « physiquement » lors de la prochaine assemblée générale en mars 2021.

Finalement, compte tenu de la réouverture graduelle du centre multifonctionnel Guy-Dupré et d’une possible deuxième vague, le conseil d’administration a décidé d’annuler toutes nos conférences jusqu’à la fin de l’automne. Nous aviserons de la suite des choses en janvier 2021. Nos locaux seront ouverts cet automne du mardi au jeudi jusqu’à nouvel ordre.

Je vous souhaite une belle rentrée et prenez bien soin de vous.

Stéphane Tremblay, président

- Au jour le jour, juin 2020

Le déserteur

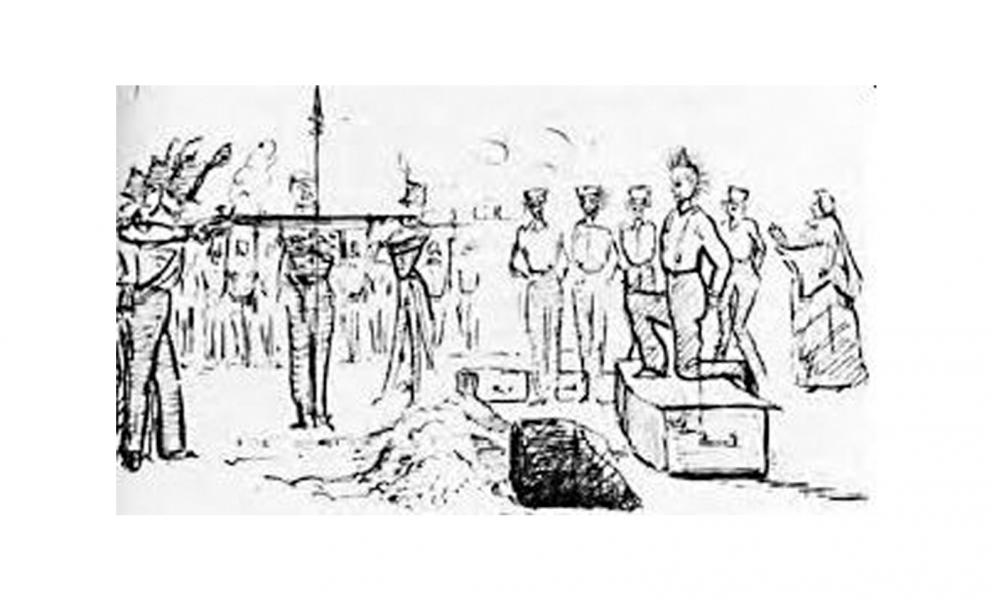

Extrait d’une lettre du curé Boucher en date du 25 mai 1815

« Francis Fitzgerald, du 3e Régiment, dit Buffs, fut fusillé â deux heures, cinq minutes. Il n'avait que dix neuf ans, sa désertion de la Circonstance de l'avoir faite tout armé, était sa première faute. Le Lieutenant Blair, de sa compagnie. avouait qu'il fallait, il est vrai. un exemple. après tant de désertions que font ici les troupes, mais qu'il aurait fallu un sujet plus méchant que lui, et qu'en le fesant passer par la Cour Martiale générale, le Colonel Stewart ne s'était pas attendu qu' il serait condamné à mort. Il était entièrement résigné, et il fallait qu'il eut beaucoup de force, pour soutenir pendant deux heures la vue du Cercueil et des soldats préparés à le fusiller, pendant qu'une quinzaine des soldats et, un officier même, s'évanouissaient. outre les Buffs, était présent le 97e Rég. arrivé ici de la veille; tout part dans deux jours. Il ne restera dans le pays que 6 régiments. Les Américains qui facilitent et encouragent tant les désertions, ne profiteront-t-ils pas de l'occasion pour tenter de nouveau l'invasion du Canada? »

- Au jour le jour, juin 2020

La Prairie et la guerre de 1812 (suite 5)

Chateauguay 7 novembre 1813

« Sir George a passé 7 ou 8 jours chez moi par 2 différente fois. je ne l’ai pas vu depuis le 27 dernier. les Généraux Stoven, De Watteville ont toujours faits leur résidence chez moi. Soit l’un, Soit l’autre Depuis le 24 9bre accompagnés de leur état major. Concevez quelle vie j’ai pu mener, & Comment j’ai pu Soutenir. Graces a Dieu, […] »

Laprairie 9 nov 1813

« les Meurons ont laissé la Prairie; tout étoit dans l’allarme. […] »

Les soldats ne sont pas des enfants de chœur. Ils ont saccagé le presbytère neuf et se livrent à l’occasion à la rapine. La présence de centaines de militaires dans le village devait passablement bouleverser la quiétude des habitants.

Laprairie 15 Nov. 1813

« Le Dr. Des Meurons Weber, Protestant est mort avant hier, et on est venu ce matin me demander le drap mortuaire. […] le presbytère nouveau n’est pas évacué; les femmes Meurones, ainsi que quelques traîneurs continuent de l’occuper, sous les auspices du Barrack-Master, qui en a la clef. à la paix, il n’y aura de bon que les murs. et s’il n’y avoit que ce sacrifice qui put nous procurer la paix, je le ferois bien volontiers.- – on dit revenu dans St. Lambert et Longueuil, le bataillon de St. Ours, arrivés dans leurs foyers, il leur a fallu retourner dans leurs premières stations. très peu de guérets de faits; et nombre de familles, à Chateaugay, sont ruinées, par les déprédations des troupes. nous ne voyons pas paroître ici de Volailles tout a été sniffé. les Fencibles avoient volé aux sœurs 1. Il s’agit des Sœurs de la Congrégation de Notre-Dame installées à La Prairie depuis le début du 18e siècle. 40 melons dans une nuit; et la nuit suivante ils enlevèrent le reste. […] »

Laprairie 22 nov 1813

« […] mon presbytere nouveau est en pièces, comme je le pensoit bien, les Meurons, dont il y a toujours eu quelques uns qui s’y sont maintenus, avec leurs femmes, depuis le départ du Régiment, paroissent avoir brûlé tout ce qu’ils ont pu enlever de la boiserie — heureusement s’il n’y a contre ordre, ils vont partir, les uns pour Montréal, les autres pour Chambly; et c’est le Premier Bataillon, dont je me soucie peu, qui doit hyverner ici, avec, dit-on, une partie des Glengarries. »

Laprairie 28 nov 1813

« Les Meurons sont enfin décampés. bon voyage… […] je suis bien tanné des soldats, et des miliciens qui souvent ne valent pas mieux. et je ne suis pas ici le seul qui soit incommodé.

Le nouveau Presbytère est vide et son Excellence a ordonné de le réparer, et de le mettre s’il étoit possible mieux qu’il n’étoit. »

Après le départ des Meurons, force est de constater que le nouveau presbytère a été considérablement endommagé et que le curé, qui est âgé de 50 ans, devra passer l’hiver là où il loge depuis son arrivée à La Prairie en octobre 1792.

N.D.L.R. La suite de cet article paraîtra dans le numéro de septembre.

- Au jour le jour, juin 2020

La Prairie et la guerre de 1812 (suite 4)

Jean-Baptiste Boucher est donc contraint de retourner vivre dans le vieux presbytère achevé en 1718 pour, croit-il à tort, au moins une dizaine de jours.

Laprairie 28 sept 1813

« 30 sept. j’écrivois hier du presbytère nouveau, et aujourd’hui vers 9 1/4 du matin, il a été occupé par 200 Meurons et leur musique. son Excellence le fit demander hier soir par deux de ses aides de camp; et ce matin a décidément donné l’ordre de le prêter pour une dizaine, assûrant que tous les dommages qui pourroient lui être faits, seroient réparés. j’avois commencé à clore la cour et à transporter mon butin. Il a fallu le rapporter où je l’avois pris… »

Laprairie 12 octobre 1813

« Au bout des dix jours où les Meurons devoient sortir du Presbytère Nouveau, 1. Édifice de pierre qui avait sa façade sur le chemin de Saint-Jean. Il sera détruit lors du grand feu d’août 1846.qui étoit samedi dernier, l’ordre en effet est venu dès les quatre heures du matin de décamper; mais le contre ordre est venu à 6 heures, et ils sont tous bravement rentrés dans le Presbytère où ils sont bien ancrés. entre le dit Presbytère, la Sacristie et un vieux bâtiment qui est joignant l’ancien Presbytère, on voit tout le jour et partie de la nuit nombre de feux où se fait la marmite, et qui pourroient aisément nous flamber tous tant que nous sommes au Village de la Prairie. […] »

Laprairie 19 oct 1813

« j’ai toujours ici les braves Meurons qui demeurent debout à la Communion, comme je m’en suis apperçu Dim : dern : où je donnai à leur Messe à communier à plusieurs enfans; et je crois qu’ils tiennent cette posture pendant toute la Messe. je ne scais quels Catholiques j’ai là à desservir. — ils sont toujours dans le Presbytère qui ne doit pas mal ressembler aux écuries du Roi Augias. il faudrait, selon la remarque d’un des Caporaux, y faire passer maintenant le fleuve St. Laurent. le bruit se répand, que le Gouverneur a déjà jetté ses plombs sur le dit édifice pour en faire son logis pendant l’hyver. Bravo! Nous serions encore plus mal dans le cas d’une invasion… »

Laprairie 25 octobre 1813

« Vers onze heures Mr le Col : des Meurons est venu demander mon assistance pour demain à midi et demi à l’exécution de plusieurs déserteurs Meurons et Fencibles dont les uns sont condamnés à être fusillés, 2. Jean-Baptiste Boucher a mentionné à plusieurs reprises qu’il détestait assister aux exécutions des soldats. les autres à être pendus (ceux qui se sont mis en défense); et déjà j’avois écrit la lettre à Mr. Consigny pour le prier de m’aider comme il fit l’année dernière. Heureusement vers midi et demi j’ai reçu de Mr. Le Col : l’avis que jusqu’à nouvel ordre l’exécution n’auroit point lieu. et c’est avec plaisir qu’il me la écrit. qu’on donne donc grace à ces pauvres étrangers, qui ont bien assez soufferts par leurs blessures! […] »

Sans doute dans l’espoir d’en éloigner les troupes du nouveau presbytère et malgré ses récriminations, Jean-Baptiste Boucher se défend d’en être le propriétaire.

Laprairie 28 oct. 1813

« Son Excellence 3. Sir George Prevost, gouverneur du Canada lors de la guerre de 1812.est de retour de Chateaugay depuis hier au soir; et ce matin deux aides de Camp sont venus demander à louer le nouveau Presbytère; ne sachant où loger les troupes dont le nombre va s’augmenter encore de celles qui arrivent ou doivent arriver à Québec, j’ai encore répondu que j’en n’étois pas le propriétaire et que les habitans seuls dans une Assemblée, pourroient faire un semblable engagement; je pouvois même ajouter que le consentement de votre Grandeur étoit nécessaire je ne scais quel sera le résultat; et le nouvel ordre de son Excellence. les feuilles de fer-blanc ne sont que clouées, sans être aggraffées à la façon ordinaire, et il pleut de tous côtés dans le nouveau Presbytère. les Syndics parloient peu juste quand ils ont dit qu’ils avoient fait pour le mieux. »

En plus de subir la présence des Meurons dans le nouveau presbytère, le curé doit également cohabiter avec des officiers dans son vieux presbytère.

- Au jour le jour, juin 2020

La Prairie et la guerre de 1812 (suite 3)

La troupe au presbytère de La Prairie

Outre les troupes régulières qui occupaient les nouvelles casernes construites à l’ouest du village, plusieurs soldats logeaient chez l’habitant. Or, faute de logements, au grand dam du curé Jean-Baptiste Boucher, sur ordre des autorités militaires, plusieurs soldats du Meuron, 1. Voir notre article dans le Au jour le jour de décembre 2017, page 3. au moins deux cents selon le curé, occupèrent le presbytère neuf durant quelques semaines sinon davantage.

L’abondante correspondance du curé témoigne de son désarroi face au sort que la soldatesque fit subir au nouveau bâtiment.

Laprairie, 8 janvier 1813

« Le Presbytère neuf n’est point entièrement achevé. Je crains qu’il ne soit pour moi le sujet d’un Dilemme utraque cornu feriens (Frappant de l’une ou l’autre corne). qui ne fasse quitter la Prairie—les suppôts du Gouvernement veulent s’emparer de l’un ou de l’autre Presbytère et par-dessus le marché, prendre le terrain pour mettre le bois du Roi—si j’opte pour le presbytère neuf ; je me trouverai sans bâtiment, et par conséquent sans place pour mettre mes animaux, volailles &c. et hors d’état de n’en faire dans mon Jardin qui deviendra un lieu de proie à ceux qui seront logés dans la nouvelle Caserne, et si je fais choix du vieux presbytère, qui est le seul parti raisonnable et praticable qui me resteroit; que deviendra-t-il et quand reviendra-t-il au Curé? et quelles seront les plaintes de nos illustres marguilliers? la proposition cependant ne m’a point été faite encore. […] »

Laprairie 18 avril 1813

« Les gens de Mr. Langan sont en pleine possession du Presbytère, dont la menuiserie n’est point achevée, qui n’est point encore enduit, et dont l’escalier n’est point fait. ils l’ont rempli d’avoine, de raquettes et de Chaudières. sur mon refus, s’ils n’ont point rompu les portes pour entrer, c’est qu’ils se sont fait donner la clef par la femme d’un des Syndics. voilà comme sont récompensés les travaux que m’a causés la desserte du Bataillon. »

Laprairie 10 sept 1813

« Neuf Meurons, du camp de Chambly avoient déserté. un nommé Wheeler, avoit facilité leur desertion pour de l’argent, et les a fait prendre pour de l’argent. quatre des Meurons ont été tués, trois sont ramenés blessés, et deux se sont échappés. voilà le rapport qui paroit le plus sûr, quoique dise la Gazette de Brown. on ne dit plus qu’il y ait eu de notre part personne de tuée ou blessée. »

- Au jour le jour, juin 2020

La Prairie et la guerre de 1812 (suite 2)

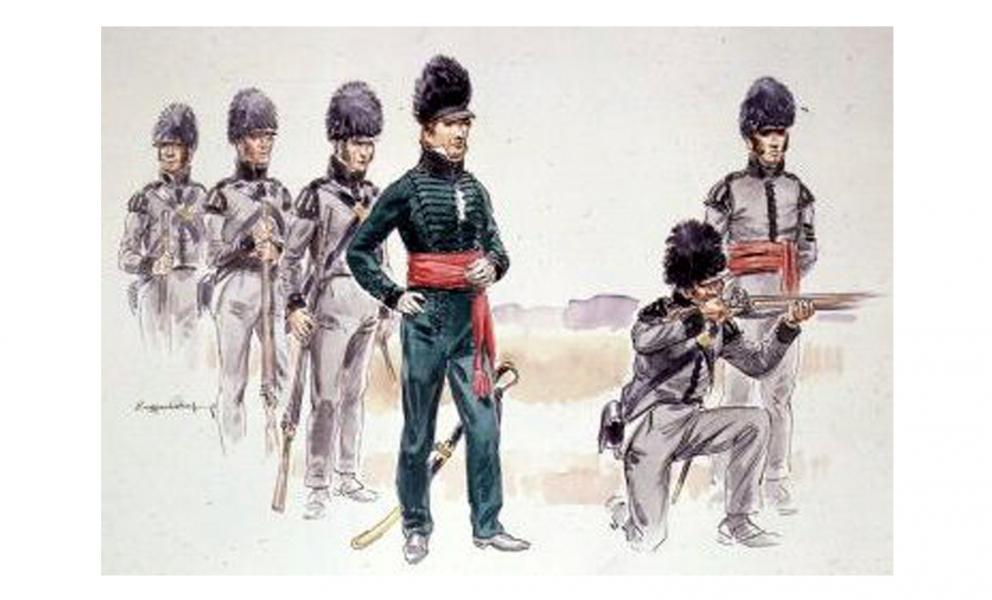

Les Suisses

Le régiment d'infanterie suisse des Meurons fut mis sur pied en 1781, puis transféré à l'armée britannique en 1795. Il entra au service des Anglais après avoir combattu dans les rangs hollandais pour le compte de la compagnie des Indes hollandaises. Le régiment fut envoyé au Bas-Canada en août 1813. Comme c’était l’usage à l’époque, il portait le nom de son colonel, Charles Daniel de Meuron.

Sous les ordres de Sir George Prevost, dont le père était un officier suisse, il prit part à plusieurs affrontements dont la bataille de Plattsburg et la prise du fort Oswego. Bien qu’à l’origine la très grande majorité des officiers et soldats du régiment avaient été enrôlés dans les cantons de Vaud et de Neuchâtel qui sont de langue française, il n’était pas composé que de Suisses. Une partie était des prisonniers de guerre qu’on avait expédiés de l’île de Malte et on y trouvait également des Allemands. Plusieurs de ces soldats voyageaient avec leur famille.

Lorsque le régiment est dissous en juillet 1816, 353 soldats de tout rang, soit plus de la moitié des effectifs, choisissent de rester au Canada comme colons. Les nouveaux colons sont dirigés vers Perth et vers Drummondville. Comme ils ne sont pas rompus aux difficultés de la vie de pionnier, bon nombre de ces anciens soldats partent aux États-Unis ou retournent en Europe.

Grâce à une boucle de ceinture trouvée à l’occasion de fouilles archéologiques effectuées à La Prairie à l’automne 2017 sur la rue Émilie-Gamelin, nous savons qu’un autre régiment suisse a séjourné à La Prairie. Le régiment de Watteville, du nom du baron Frédéric De Watteville de Muirfield fut créé à l'origine par les Anglais pour servir l'empire autrichien allié de la Grande-Bretagne. Après le désastre subi par les armées autrichiennes face à la France, l'Angleterre récupéra les officiers et les hommes de ce régiment pour former un nouveau régiment De Watteville mais cette fois pour son service. Principalement composé d'hommes du canton de Berne, ce régiment accueillait des Allemands, des Français, des Italiens, des Hollandais et des Belges.

En 1812, Louis de Watteville remplace son oncle à titre de colonel de cette unité. En mars 1813, le régiment reçoit l’ordre de se rendre au Canada pour prêter main-forte à la garnison britannique de Kingston qui résiste aux tentatives d’invasion américaine depuis une année. Le régiment arrive à Québec le 4 juin 1813.

En route vers Kingston, Watteville et ses troupes font un arrêt à La Prairie. Les soldats auraient alors logé dans le nouveau presbytère du curé de l’époque, Jean-Baptiste Boucher-Belleville.

L’uniforme de ces deux régiments suisses, le Meuron et le Watteville, était identique sauf pour un bleu distinctif chez le Meuron.