- Au jour le jour, avril 2021

Les chemins de la guerre – partie 1 (suite 1)

Il est à se demander quelles étaient l’orientation (vers Longueuil ou vers La Prairie), la largeur et la longueur du chemin construit par les soldats de Carignan, fatigués et si peu nombreux. Nous ignorons également combien de jours la troupe a consacrés à cette besogne. Les documents de l’époque sont muets à ce sujet.

Selon certains, ce chemin menait de Chambly à Longueuil et aurait par la suite été abandonné pendant plusieurs décennies. Pourquoi alors les militaires se seraient-ils donné autant de peine à construire un chemin pour l’abandonner par la suite ?

Bien que rares et sommaires, les cartes de l’époque montrent toutes, sans exception, une voie qui va de Chambly vers La Prairie et demeurent muettes sur un éventuel chemin allant de Chambly à Longueuil, ce qui ne veut pas dire que ce dernier n’existait pas. Il est certain que les deux chemins de Chambly, que ce soit vers La Prairie ou vers Longueuil, étaient depuis très longtemps des pistes utilisées par les Amérindiens.

Le 18 juillet 1730, l’intendant Gilles Hocquart émet l’ordonnance qui suit :

« Sur ce qui nous a été présenté par Charles Lemoine baron de Longueuil que ses habitants qui ont des terres sur les deux […] et tous ceux de ladite Baronnie de Longueuil qui ont des terres le long du chemin de Chambly […] ont besoin d’un chemin du Roy pour venir à l’église et au moulin de Longueuil […] et pour éviter la multiplication des dits Chemins du Roy qu’il serait à propos d’obliger tous les […] à passer par le chemin de Chambly […] de les assujettir à rendre ledit Chemin de Chambly praticable par deux fossés et une levée et de l’entretenir par le suitte […]. »

Nous avons ordonné et ordonnons que tous les habitans de la dite seigneurie de Longueuil cy dessus nommés commencent dès cette année à travailler au dit chemin de Chambly depuis leurs concessions jusqu’au fort. […].» Source : BAnQ numérique

L’ordonnance de l’intendant est claire, le chemin de Chambly vers Longueuil existe (nous ignorons depuis quand) mais il n’est pas praticable parce que mal entretenu.

D’autre part, il est certain que lors de l’affrontement du 11 août 1691 contre la troupe du Hollandais Peter Schuyler, les hommes de M. de Valrennes avaient, la veille, utilisé un chemin qui menait de La Prairie à Chambly. Il est également avéré qu’au matin du 11 août, les soldats français ont repris la même route en sens inverse pour venir couper la retraite aux attaquants du fort de La Prairie.

Enfin, l’argument qui prétend qu’il était plus simple pour les troupes d’aller vers Montréal à partir de Longueuil plutôt qu’à partir de La Prairie est mis en doute par cette remarque du voyageur suédois Pehr Kalm, le 24 juillet 1749 : « Nous poursuivons notre voyage ce matin en direction de Montréal. À Prairie nous embarquons sur un bateau en bois de pin, nous prenons le fleuve par le travers et nous sommes emportés de plus en plus vite dans le sens du courant jusqu’à Montréal ».

Les chemins de Chambly et la guerre de 1756-1760

Au cours de la guerre de 1756-1760, le maréchal de Lévis et ses officiers font part de certaines remarques au sujet des chemins qui relient Chambly à La Prairie et à Longueuil. On constatera dans les lignes qui suivent que ces chemins, surtout celui de Chambly à La Prairie, étaient d’une grande importance stratégique.

Le 17 novembre 1756 : Nous sommes arrivés à Montréal après avoir été de Chambly à la Prairie sur des chevaux. Ce sont des chemins détestables ; nous avons presque tous fait des chutes dont aucune dangereuse.Collection des manuscrits du maréchal de Lévis, C.O. Beauchemin et fils, Montréal, 1889, 12 volumes, Vol.1 page 78

Le 1er septembre 1757 : Il donna ordre à M. de Roquemaure de se replier le soir à Laprairie, après avoir laissé un poste à la jonction du chemin de Saint-Jean et Chambly à Laprairie.Ibidem, Vol. 1 page 301

- Au jour le jour, avril 2021

Les chemins de la guerre – partie 1 (suite)

En 1709, pour des raisons d'ordre stratégique, la première structure de bois de Chambly fait place à une construction de pierre.

Le fort, qui ne fut jamais attaqué, sert par la suite d'entrepôt et de dépôt de ravitaillement pour les autres postes construits le long du Richelieu. En septembre 1760, décrépit et faiblement défendu il est abandonné aux mains des Anglais sans qu'un seul coup de feu ne soit tiré.

Situé en bordure du Richelieu, à peu près à mi-chemin entre Chambly Il était situé à 7,5 km au sud de Chambly. et Saint-Jean, le troisième fort Sainte-Thérèse servait de dépôt militaire. Assiégés depuis dix jours par les 3 400 hommes du général William Havilland, les Français du fort de l’île aux Noix abandonnent l’endroit dans la nuit du 27 au 28 août 1760. Averties de cette défaite, les autorités militaires s’empressent de faire brûler les forts Sainte-Thérèse et Saint-Jean.

De toute évidence, l’efficacité de cet important réseau défensif exigeait des voies de communication fiables entre les différents postes.

Des voies stratégiques : Le chemin de Chambly

« C’est au régiment de Carignan-Salières, à ses valeureux soldats que l’on doit la percée à travers bois du chemin de Chambly. Ce chemin royal a été commandé par les autorités coloniales dès 1665, pour le service du roi et les besoins militaires :

« Le même jour, M. le gouverneur (Daniel de Rémy de Courcelles) me fit commander trente-six hommes avec six officiers ou sergents pour aller travailler à faire un chemin de ce fort Saint-Louis (Chambly) à Montréal à travers bois et marais, quoique la plupart fussent malades. Je lui représentai que ce chemin se ferait mieux l’hiver, lorsqu’il gèle. Bien qu’à présent les hommes auraient de l’eau jusqu’à la ceinture, il voulut qu’ils le fissent. » Roy et Malchelosse, Le régiment de Carignan, Ducharme, Montréal, 1925, page 51

Ce chemin, fut construit par trente-six hommes et six officiers à travers bois et marais alors que la plupart des soldats étaient malades. « Le colonel représenta que ce chemin se ferait mieux l’hiver lorsqu’il gèle bien, que dans le moment les hommes auraient de l’eau jusqu’à la ceinture. Rien n’y fit, le gouverneur voulait la construction du chemin sans délai, et il fallut lui obéir. » Ibidem, page 30

Hélas, les documents écrits de l’époque n’indiquent nulle part dans quelle direction allait cette route.

- Au jour le jour, avril 2021

Les chemins de la guerre – partie 1

N.D.L.R. Dans les pages qui suivent, les soulignés et les remarques entre (…) sont de nous.

De tout temps, les routes ont été créées pour répondre à des besoins d’ordre commercial ou militaire. Ces exigences variaient avec le temps et les conjonctures de telle sorte qu’au fil du temps de nouvelles routes sont apparues alors que d’autres furent abandonnées. Lorsqu’il est question d’établir le tracé exact des voies terrestres du 18e siècle, la prudence s’impose, car les cartes anciennes sont parfois erronées ou encore illustrent des chemins projetés qui ne furent jamais finalisés. De plus, il faut savoir distinguer les anciens sentiers amérindiens des chemins aménagés pour le passage des militaires, surtout qu’il était fréquent que ces derniers se superposassent à des pistes tortueuses.

En novembre 1666, Mère de l’Incarnation écrivait à M. de Tracy au sujet des soldats de Carignan : « […] Ils ont marché par des chemins des plus difficiles qu'on se puisse imaginer : parce qu'il y faut passer à gué plusieurs rivières et faire de longs chemins par des sentiers qui n'ont pas plus d'une planche de large, pleins de souches, de racines et de concavités très dangereuses.[…] » Cité par Benjamin Sulte dans Le régiment de Carignan, Mélanges historiques, volume 8, 1922, page 54

En temps de guerre, le transport efficace des troupes, de l’armement et des provisions est un pré requis vers la victoire. Soucieuses de protéger un territoire aussi vaste que celui de la Nouvelle-France, les autorités métropolitaines françaises ont établi au cours du 17e siècle et de la première moitié du 18e siècle un vaste réseau de fortifications reliées entre elles par des voies fluviales et terrestres. En temps de paix, les chemins de la guerre, qu’il fallait souvent refaire, profitaient aussi à la traite légale et à la contrebande des fourrures.

En bordure du Richelieu On l’appelait rivière des Iroquois parce que c’est le chemin qui conduit aux Iroquois. et sur la rive-sud du Saint-Laurent, plusieurs postes furent établis afin de protéger Ville-Marie et de lancer des campagnes militaires contre les Iroquois. Dès l’arrivée du régiment de Carignan en 1665, on voit naître sur le Richelieu les forts de bois de Saurel, Chambly (Saint-Louis), Sainte-Thérèse, Saint-Jean et Sainte-Anne (sur l’île Lamothe à l’entrée du lac Champlain). Après le traité de paix de 1667, certains forts furent simplement détruits ou abandonnés.

Un nouveau réseau de fortifications

Suite à la paix relative de 1667 établie par le régiment de Carignan, deux décennies plus tard, les affrontements ayant repris avec les Iroquois, on vit apparaître de nouvelles fortifications en bordure sud du Saint-Laurent : Longueuil, Saint-Lambert et La Prairie. Le fort de pierre de Longueuil, résidence fortifiée du seigneur Charles Le Moyne, a été construit de 1685 à 1690 comme avant-poste dans la lutte contre les Iroquois. Il devait compléter les ouvrages défensifs situés sur l’île de Montréal.

La palissade de frêne noir de La Prairie fut conçue et dessinée par Villeneuve entre 1686 et 1689, puis érigée par Gédéon de Catalogne entre l’automne 1687 et le printemps 1689. Quelques kilomètres plus en aval, dans le but de protéger les habitants des attaques des Iroquois, le fort de Saint-Lambert fut construit en 1690 par les miliciens sur ordre du roi.

À Montréal, une première palissade de bois est élevée entre 1687 et 1689. En 1712, Louis XIV apporte son consentement à l’édification d’une fortification maçonnée ; le projet est pris en charge en 1716.

Gédéon de Catalogne, affirme que 28 forts en palissade de bois entourent Montréal vers 1690. Selon les aléas de la guerre, ces ouvrages défensifs connaîtront au fil du temps des sorts différents.

Au final, le château fort de Longueuil ne fut d’aucune utilité militaire. Il sera démoli à partir de 1810. La palissade de Saint-Lambert devint inutile après la Grande paix de Montréal de 1701. À La Prairie, en août 1691, les troupes de la Marine, appuyées par la milice et les Amérindiens, durent repousser l’attaque des hommes de Peter Schuyler. Par la suite, la palissade connut au moins un agrandissement avant de servir de dépôt militaire lors de la guerre de 1756-1760.

- Au jour le jour, avril 2021

Arrivée d’une directrice générale à la SHLM

En novembre dernier, alors que la pandémie nous obligeait à fermer nos locaux pour une seconde fois, nous perdions les services de notre coordonnatrice, madame Lucie Filion. Elle était à notre emploi depuis le mois de février 2019. Nous tenons à la remercier pour ces 21 mois de service et nous lui souhaitons la meilleure des chances dans ses projets personnels et professionnels.

Depuis, après quelques mois de réflexion, le conseil d’administration de la SHLM a pris la décision de remplacer le poste de coordonnatrice par celui de directrice générale. En plus d’effectuer les tâches à l’accueil et aux communications, la nouvelle directrice générale représentera la SHLM auprès de nos partenaires (Desjardins, MRC de Roussillon, députés, ville de La Prairie…), travaillera au rayonnement de nos activités auprès du public et des institutions scolaires et cherchera de nouvelles sources de financement pour notre organisme. La SHLM est fière d’annoncer qu’à partir du mois de mai prochain, madame Caroline Laberge agira à titre de directrice générale.

Stéphane Tremblay

Président

- Au jour le jour, mars 2021

Conférence: Histoire du mouvement Desjardins

Le 6 décembre 1900, Alphonse Desjardins fonde avec l’aide de son épouse Dorimène Desjardins une première caisse populaire à Lévis. Aujourd’hui, le Mouvement Desjardins est le plus important groupe financier coopératif au Canada. Ce parcours hors du commun qui s’étend sur 120 ans sera présenté dans cette conférence à travers l’exemple de la Caisse populaire de La Prairie fondée en 1950.

Pierre-Olivier Maheux est historien à la Société historique Alphonse-Desjardins. Dans le cadre de ses fonctions au Mouvement Desjardins, il a rédigé quelques ouvrages sur des caisses au Québec et en Ontario et prononcé de nombreuses conférences sur le Mouvement Desjardins.

GRATUIT. Places limitées.

Il est possible de réserver en communiquant par courriel à [email protected]

Un lien vous sera envoyé quelques jours avant la conférence.

- Au jour le jour, mars 2021

Prix Léonidas-Bélanger 2020

Le Prix Léonidas-Bélanger de la Fédération Histoire Québec compte deux volets : « publication » et « réalisation – événement ».

Le prix « publications » est remis les années paires et doit mettre en valeur l'excellence d'une publication réalisée par une société membre de la Fédération Histoire Québec (société d'histoire, d'archéologie, de patrimoine ou de généalogie, centre d'archives, musée, ou autre).

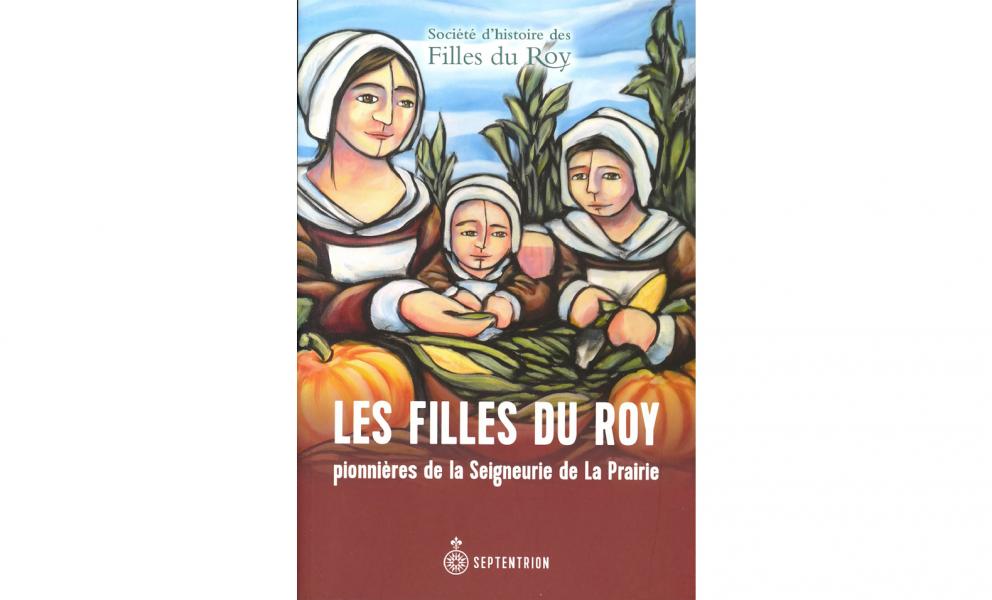

Pour l’année 2020, le recueil « Les filles du Roy pionnières de la Seigneurie de La Prairie » a obtenu le 3e rang.

Cette reconnaissance permet aux quelque 300 Sociétés d'histoire et de généalogie membres de la FHQ d’être informées de l'excellence du travail de l’équipe qui, tant à La Prairie qu’à la Société d’histoire des Filles du Roy, a œuvré à l’élaboration de cette publication.

Les Filles du Roy se réjouissent également de retrouver au deuxième rang le livre si magnifiquement illustré de Michelle Turcotte Roy de la Société d'histoire des Îles-Percées, FILLES DU ROY et Devancières venues s'établir à Boucherville, publié en 2019, à l'occasion du 350e anniversaire de l'arrivée des premières Filles du Roy à Boucherville.

- Au jour le jour, mars 2021

BaladoDécouverte

L’application BaladoDécouverte est offerte gratuitement et est compatible avec les appareils Androïd ou iPhone/iPad.

La ville vous propose trois circuits en ligne :

- Le Vieux-La Prairie, un site patrimonial à découvrir

- Guidée par le passé, tournée vers l’avenir

- Les 350 ans d’une paroisse d’exception

Il est possible d’entreprendre le circuit à pied et guidé par GPS pour profiter pleinement de l’expérience d’une durée moyenne de 60 minutes, ou de visionner le trajet dans le confort de son foyer, à raison d’une vingtaine de minutes.

Le tout est accessible via notre site web ou celui de la ville.

- Au jour le jour, mars 2021

Un ancien dépotoir

La collecte sélective, la récupération, le recyclage, le compostage et la réutilisation sont des gains écologiques récents dans l’histoire du traitement des déchets produits par l’homme. Il n’y a pas si longtemps les ordures étaient brûlées, déposées dans la nature ou encore jetées dans les cours d’eau.

Aujourd’hui, ce qui ne peut être traité est dirigé vers d’immenses sites d’enfouissement qu’il faudra sous peu agrandir. En juillet 2019, le journal La Presse titrait : « Le compte à rebours est commencé. Le seul centre d’enfouissement de la région de Montréal n’aura plus de place dans 10 ans. Il est urgent de réduire la quantité de déchets que nous enfouissons, disent les autorités régionales, qui font pression sur Québec pour mettre les solutions en place. »

À La Prairie, durant la décennie 1950, M. Philias Lanctôt (maire de La Prairie de 1950 à 1962) était propriétaire d’une concession automobile située là où est présentement l’édifice qui loge l’hôtel de ville. Tout le terrain qui s’étendait le long du boulevard Taschereau de son garage jusqu’à la rivière Saint-Jacques lui appartenait. M. Lanctôt fit de cet espace un dépotoir municipal.

Avec les années, les odeurs qui s’en dégageaient devinrent si intolérables que le curé dut intervenir auprès du ministère concerné qui a fait fermer le site. En conséquence, pendant longtemps on a brûlé, enfoui et transporté les déchets qui s’y trouvaient.

On remarquera sur les photos l’église à l’arrière-plan ainsi que l’enseigne de l’ancien restaurant Le Colonial disparu à la suite d’un incendie.

- Au jour le jour, mars 2021

Jean Deshayes, géographe du roi (suite 2)

Cette carte est le fruit d’un pionnier des sciences au Canada, Jean Deshayes, désigné par Louis XIV pour effectuer des relevés du fleuve Saint-Laurent.

À l’automne 1685, Deshayes voyage jusqu’au lac Ontario. Au retour, il observe une éclipse de lune, ce qui lui permet de calculer la longitude de Québec. Durant l’hiver, il parcourt la côte sud et l’île d’Orléans en raquettes, comptant chacun de ses pas pour mesurer les distances.

Équipé d’une barque et d’un canot d’écorce, il sonde et cartographie l’année suivante l’estuaire du Saint-Laurent jusqu’à Sept-Îles. Pendant tout l’été, il collige des données utiles à la navigation sur le fleuve, travail fondé sur les connaissances mathématiques et astronomiques les plus à jour.

Menés dans des conditions difficiles, de tels travaux de trigonométrie n’avaient encore jamais été tentés en milieu colonial ni sur mer. L’exploit de Deshayes est tout à fait notable.

- Au jour le jour, mars 2021

Jean Deshayes, géographe du roi (suite 1)

Aussi, il apparaît sur cette carte le court chemin qui menait du fort Chambly vers l’ancien fort Sainte-Thérèse, situé à la tête des rapides du Richelieu, à 7,5 km au sud de Chambly. À noter : ce petit chemin fut également « construit » par le Régiment de Carignan-Salières au mois d’octobre de l’année 1665. (Note 1)

Conséquemment, il n’y a plus de doute possible, Jean Deshayes le géographe accompli de Louis XIV met fin aux débats provoqués par l’amateurisme cartographique de François-Joseph LeMercier en 1665 (Note 2) et il confirme que la plus ancienne route terrestre de la colonie, le premier « Chemin de Chambly », qui se rendait de Chambly vers Montréal en 1665, passait en effet par… La Prairie-de-la-Magdeleine !

Note 1:

Le matin du 22 octobre 1665, la centaine de soldats des capitaines Hector d’Andigné de Grandfontaine et de Pierre Saint-Paul de Lamotte débutent les travaux sur l’ancien sentier du portage entre les forts Sainte-Thérèse et Chambly.

Le 26 octobre, 3 autres compagnies du Régiment de Carignan-Salières, à savoir celles de : MM. Henri Chastelard marquis de Salières, Balthazard de La Flotte de La Fredière ainsi que celle d’Antoine Pécaudy de Contrecœur se rendront à Montréal, en barque via Sorel, pour y passer l’hiver. Et, le tiers d’entre eux, suivant le tracé d’un ancien sentier « sauvage », reçurent les ordres de M. de Salières : « il commanda à trente six hommes avec six officiers ou Sergens pour aller travailler à faire un chemin entre le fort Chambly et Montréal »… (La Prairie).

– Le Régiment de Carignan-Salières — Marcel Fournier et Michel Langlois — 2014 – (Ces deux auteurs ont substitué le nom de « Longueuil » à celui de… « Montréal »).

Note 2:

François-Joseph LeMercier (1604-1690) est Recteur et Supérieur des missions des Jésuites de la colonie à compter du 6 août 1665 et il réside à Québec. Le Père LeMercier n’est ni cartographe ni géographe, mais, par contre, il est l’auteur de la petite carte des forts du Richelieu de 1665.

Selon certains historiens, il n’était pas sur les lieux au moment de la construction des forts ce qui expliquerait, entre autres que : « … dans ses Relations en 1665, le père LeMercier avait attribué l’érection du fort de Richelieu (Saurel) à Monsieur de Chambly et celle du fort Saint-Louis (Chambly) à Monsieur de Saurel ; c’est le seul à commettre cette erreur… ».

– Le Fort Sainte-Thérèse et la Nouvelle-France, page 152 — Réal Fortin — 2003.