- Au jour le jour, octobre 2002

Cousin, cousine: pas de danger génétique ou presque pas

Extrait de La Presse, édition 7 avril 2002, p. C3 .

(Agence France-Presse)

Washington – Les mariages consanguins entre cousins germains sont moins risqués qu'on ne le pense généralement, affirme une équipe de chercheurs américains dans l'édition d'avril du Journal of Genetic Counseling.

Le risque pour de tels couples d'avoir un enfant atteint d'une malformation ou d'une maladie d'origine génétique est de 7 à 8 %, contre environ 5 % pour le reste de la population en général, affirme le Dr Robin Bennett, conseillère génétique à l'Université de Washington (Seattle), qui a dirigé ces recherches.

Ces chiffres sont moins élevés que la perception généralement admise, avance-t-elle. « Les cousins préoccupés par une grossesse issue de leur union ont toujours du mal à obtenir des informations précises sur les risques concernant leur progéniture, la plupart du temps en raison des stigmates sociaux ou des lois prohibant le mariage entre cousins » affirme le Dr Bennett.

Les chercheurs sont parvenus à cette conclusion après avoir étudié pendant deux ans des statistiques de santé concernant les enfants nés de mariage entre cousins de premier rang en Amérique du Nord, en Afrique, en Asie et au Proche-Orient.

« À cause de conceptions erronées répandues sur le degré réel de risque pour les enfants, certaines de ces grossesses sont interrompues » ajoute-t-elle.

D'un strict point de vue biologique, les enfants issus de tels mariages consanguins ont davantage de risques d'avoir des troubles génétiques, car sachant que des cousins germains se partagent environ 12,5 % de gènes identiques, ils ont une probabilité plus élevée eux-mêmes (6,25 %) de recevoir des copies identiques de gènes défectueux récessifs.

La plupart de ces troubles (métabolisme, ouïe) peuvent être traités s'ils sont détectés précocement après la naissance.

Sur un plan pratique, cette étude recommande aux médecins et aux praticiens de ne pas systématiquement décourager les unions entre cousins, mais plutôt d’informer les couples sur le risque encouru au regard de l’histoire génétique familiale et de leur offrir, le cas échéant, de procéder à des tests de dépistage génétique.

Note

Trente et un états interdisent les mariages entre cousins aux États-Unis. Ceux-ci sont autorisés en Europe occidentale.

- Au jour le jour, octobre 2002

Le mariage ou l’amende

Pour accroître la population, à l'époque de la colonisation, Talon, intendant du Roi, et Colbert, premier ministre, songent à plusieurs moyens : immigration plus intensive d'engagés et de filles à marier, pression sur les soldats du Régiment Carignan-Sallières pour qu'ils demeurent dans la colonie, ainsi que des mesures concernant les mariages et naissances.

En plus de ses divers moyens, pour peupler et assurer la survie du Nouveau-Monde, les dirigeants ne se contentent pas que de mots pieux. Le 5 avril 1669, le Roi signe un édit prévoyant une amende pour ceux qui ne se marient pas assez tôt. Il est aussi prescrit que les pères qui ne marieront pas leurs enfants, 20 ans et moins pour les garçons et 16 ans et moins pour les filles, devront subir des peines pécuniaires applicables aux hôpitaux des lieux.

Ceux qui se plieront à cette réglementation, enregistrée par le Conseil Souverain de Québec, le 20 octobre 1670, en se mariant avant l'âge déterminé, se verront octroyer la somme de 20 livres comme récompense.

Les distraits, les célibataires endurcis et les récalcitrants reçoivent le 20 octobre 1670, une mise en demeure. Celle-ci mentionne qu’il devrait se marier l'année suivante, 15 jours après l'arrivée par navires des filles du Roi. S'ils demeurent célibataires, ils seront privés de la liberté de toute vie : chasse, pêche, traite avec les sauvages.

Talon, lui-même célibataire, ajoute comme peine supplémentaire la privation d’honneurs civils ou religieux.

En plus de les forcer à se marier, les autorités les forcent à se multiplier. Pour ce faire, le 5 avril 1669, le Roi établit un système d’allocation pour venir en aide aux familles nombreuses : « À l'avenir, les habitants dudit pays qui auront jusqu'au nombre de dix enfants vivants, nés en légitime mariage, ni prêtre, ni religieux, ni religieuses, seront payés des deniers qu'elle enverra audit pays, d'une pension de 300 livres par chacun an, et ceux qui en auront douze, de 400 livres. »

Les demandes pour bénéficier de ces largesses doivent être faites au cours de juin et juillet. Ils recevront la moitié de l'allocation immédiatement et le reste à la fin de l'année.

Parmi sa population, la Seigneurie de La Prairie compte des familles nombreuses. Il faut croire que plusieurs de celles-ci eurent droit à cette allocation. Dans les registres de la Paroisse, on dénote plusieurs naissances dans la même famille et dont la majorité ont survécu.

Plusieurs soldats du Régiment Carignan-Sallières demeurèrent à La Prairie après leur démobilisation. Certains se marièrent avec les filles de la place, d'autres épousèrent des Filles du Roi.

Une recherche plus approfondie dans les « Greffes des Notaires sous le régime français », permettrait sûrement de découvrir lesquelles des familles colonisatrices de la Seigneurie ont pu se prévaloir de ce droit.

Comme quoi, l'allocation familiale ne date pas d'aujourd'hui!

Source : Nos Racines : L'histoire vivante des Québécois, chapitre 10, page 192.

- Au jour le jour, octobre 2002

Il ne fallait pas provoquer Tchin

Cela s'est passé en 1936 à l'Académie Saint-Joseph de La Prairie. L'école, aujourd'hui disparue, était située au coin du chemin de Saint-Jean et de la rue Saint-Ignace. Les élèves de 4e et 5e année y partageaient le même local.

Tchin était un garçon qui ne riait pas souvent. Il n'était pas du genre à qui jouer un tour pour s'amuser car son poing et son pied étaient réputés redoutables. Il n'était pas méchant sans provocation et ceux qui l'ignoraient ou étaient gentils avec lui n'avaient rien à craindre de ses façons de se faire respecter.

Un nouveau frère nous enseignait qui ne connaissait pas bien Tchin et pouvait se méprendre sur le sens à donner à ses attitudes. Dans le cours de l'enseignement, ce jour-là, Tchin ne sut comment répondre à une question et le frère lui passa une remarque qu'il interpréta comme dérogatoire. Il rétorqua par un sacre assourdi accompagné de quelques épithètes irrespectueuses à l'endroit du frère. Du coup la tension commença à monter parmi les élèves qui souhaitaient que les choses en restent là.

Mais le frère manquait d'expérience. Il est possible qu'il ait tenté quelques manœuvres, comme de demander poliment à Tchin de s'excuser, pour désamorcer une situation qui portait des germes certains de danger. Incapable de trouver par lui-même une issue satisfaisante à cette situation il ordonne à Tchin d'aller voir le directeur. Recevoir l'ordre d'aller voir le directeur n'avait qu'une seule signification. Cela voulait dire : « Va te faire punir par le haut maître de l'administration de la strappe. »

En réponse à cet ordre Tchin ne bouge pas de son siège. L'ordre est réitéré sans plus de succès. Le frère dit : « Je vais aller chercher le directeur. » « Va le chercher » de répondre Tchin qui était de plus en plus décidé à ne pas céder. Le frère qui n'a maintenant plus d'autre recours s'exécute. Il part laissant la classe dans un grand état d'angoisse face à l'appréhension de l'affrontement qui s'en vient. Personne ne parle, des cœurs inquiets battent plus rapidement et, encore plus quand Tchin ramasse quelques encriers sur les pupitres autour de lui.

Arrive le directeur qui, précédé du frère, entre dans la classe. Son regard se porte vers l'indiscipliné à qui il fait signe de venir vers lui. Tchin ne bouge pas. Le frère avance d'un pas. Tchin se lève en position de défense tenant un encrier dans chaque main. La tension dans la classe est à son comble, les respirations sont contenues, des sueurs froides coulent, les cœurs battent à un rythme effréné. Tchin donne tous les indices qu'il ne se laissera pas vaincre. Le directeur est sage; il coupe court en disant au frère de reprendre son cours, aux élèves de se remettre à l'ouvrage et, à l'adresse de Tchin, qu’on réglera cela plus tard.

Effectivement le directeur eut une conversation avec le père de cet écolier insoumis dans les heures qui suivirent et ce dernier fut suspendu de l'école pour quelques jours. Cet incident avait failli tourner au drame; il nous avait fort impressionnés, mais heureusement la raison avait finalement triomphé.

C'est un peu plus tard que le véritable drame se produisit. Était-ce avec le même enseignant ou un autre? Toujours est-il qu'après avoir manifesté une conduite jugée inacceptable Tchin reçut encore l'ordre d'aller chez le directeur. Après une brève hésitation il se lève et sort de la classe. Nous l'entendons monter à pas lents l'escalier qui grimpe derrière le mur de la classe. Si le frère parle, personne ne l'écoute; les oreilles sont toutes tendues pour suivre Tchin dans cette aventure. Il faut dire qu'il en était ainsi à chaque fois qu’un élève était envoyé chez le directeur pour une punition.

Il convenait de participer à la montée du Golgotha et, par l'ouïe, tous se devaient d’être témoins, des coups de strappe administrés dont le nombre était compté et la vigueur estimée en fonction de l'intensité sonore des claquements de l'instrument sur la main du puni. C'était aussi l'occasion de porter jugement sur la capacité d'endurance d'un gars, capacité évaluée comme étant inversement proportionnelle aux cris ou gémissements que la douleur pouvait alors lui arracher.

Personne ne doutait de Tchin à cet égard et rien d'autre qu'un complet silence n'était attendu de lui en réaction à la douleur. Nous entendons Tchin arriver au palier de l'escalier et s'arrêter. Après un silence qui paraît plus long qu'à l'accoutumée, s'ouvre la porte du directeur. Nous suivons ce dernier par son pas pesant. La porte se referme.

Notre ouïe aiguisée au maximum perçoit que le directeur a dit quelques mots. Un premier claquement caractéristique se fait entendre et, au moment où cela doit encore claquer, des imprécations de Tchin, des bruits de pieds sur le plancher du palier, d'autres bruits sourds de chairs qui se heurtent, des masses humaines qui frappent un mur, puis le fracas terrifiant de deux corps que déboulent dans l'escalier.

Nous sommes littéralement terrifiés. Tchin aurait-il tué le directeur? Ou est-ce le frère qui l'a écrasé de sa masse? Ni l'un ni l'autre ne périt dans cette mémorable lutte, nul n'en souffrit de blessure notable, mais Tchin fut renvoyé de l'école. Il avait dépassé les bornes dans l'insoumission à l'autorité et dans son mode de réaction à la punition.

- Au jour le jour, septembre 2002

À propos du bulletin

Éditeur :

Société d’histoire de La Prairie de la Magdeleine

Internet : www.laprairie-shlm.com

Dépôt légal 2002

Bibliothèque nationale du Québec

Bibliothèque nationale du Canada

ISSN 1499-7312

Collaborateurs :

Coordination : Johanne McLean, secr.-coord.

Rédaction : Odette Lemerise (408); Jean L’Heureux (179); Johanne McLean; Debby Ann Philie

Révision : Gilbert Beaulieu (361); Céline Lussier (177)

Infographie : Révisatech

Impression : Imprimerie Moderne La Prairie inc.

Siège social :

249, rue Sainte-Marie

La Prairie (Québec) J5R 1G1

Tél. : 450-659-1393

Téléc. : 450-659-1393

Courriel : [email protected]

Les auteurs assument l’entière responsabilité du contenu de leurs articles et ce, à la complète exonération de l’éditeur

- Au jour le jour, septembre 2002

Y a-t-on vraiment cru?

« En 1872, l’Opinion publique publiait l’entrefilet suivant :

“On parle plus que jamais, à Laprairie, de pousser l’exploitation d’une mine de charbon dont on a presque découvert l’existence dans la Commune de cette localité. On comprend l’importance de ce mouvement, et les heureuses conséquences qui découleraient pour le pays d’une pareille découverte. — Franco-Canadien” Qui nous dira ce qu’on découvrit finalement. E. Mirat »

Tiré de :

Bulletins de recherches historiques, No 43 (p. 219)

- Au jour le jour, septembre 2002

La généalogie n’est plus hors-la-loi au Québec

Communiqué de la FQSG

Le 28 mars 2002, la Fédération québécoise des sociétés de généalogie présentait son mémoire à la commission des Institutions de l’Assemblée nationale relativement au projet de loi 50 modifiant le Code civil du Québec.

Sans reprendre l’argumentaire de ce mémoire, rappelons ses recommandations :

— Que l’article 35 du Code civil soit modifié pour indiquer que la protection de la vie privée se limite à une période de 30 ans après le décès ou, si le législateur ne désire pas se rendre jusque-là, que la publication de renseignements personnels publics ou devenus publics ne constitue pas une atteinte à la vie privée.

— Que l’article 150 soit reformulé comme suit : « Le registre de l’état civil est public. Toutefois, le directeur de l’état civil détermine les conditions nécessaires à la confidentialité des actes relatifs à une adoption ou à un changement de sexe ».

— Que l’article 1 de la Loi sur la protection des renseignements personnels soit modifié pour ajouter le matériel historique et généalogique en plus du matériel journalistique.

— Que le législateur précise, dans les lois applicables, que les généalogistes, les sociétés de généalogie et les historiens ont un intérêt sérieux et légitime pour constituer un dossier sur une autre personne, sous réserve de l’article 35.

Le 13 juin 2002, la lieutenant-gouverneur du Québec sanctionnait la loi 50 telle que proposée par le ministre de la Justice (maintenant chapitre 19 des lois de 2002).

Quel est le contenu de cette loi en rapport avec nos demandes formulées deux mois et demi auparavant? Notons d’abord qu’il n’y a eu aucun changement aux articles 37 et 150 du Code civil. Par contre, la nouvelle loi modifie l’article 35 du Code civil, la Loi sur les archives et la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé de la manière suivante :

— Art. 35 du Code civil : « Toute personne a droit au respect de sa réputation et de sa vie privée. Nulle atteinte ne peut être portée à la vie privée d’une personne sans que celle-ci y consente ou sans que la loi l’autorise ».

— Art. 19 de la Loi sur les archives : « Les documents inactifs qui sont destinés à être conservés de manière permanente et auxquelles s’appliquent des restrictions au droit d’accès en vertu de la loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels sont communicables malgré cette loi au plus tard 100 ans après leur date ou 30 ans après la date du décès de la personne concernée ».

— Art. 1 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé : « La présente loi ne s’applique pas à la collecte, la détention, l’utilisation ou la communication de matériel journalistique, historique ou généalogique à une fin d’information légitime du public ».

Nous pouvons en conclure que, pour la première fois à notre connaissance, une législation québécoise reconnaît la légitimité de la recherche généalogique et de sa diffusion quand cela peut se justifier par une fin d’information du public. Il n’est plus nécessaire d’avoir l’autorisation des héritiers pour divulguer des renseignements sur une personne décédée. De plus, les délais d’accès aux archives nécessaires à cette recherche sont réduits de façon significative.

Il reste néanmoins une question fondamentale qui n’est pas abordée par cette réforme et c’est l’accès au registre de l’état civil. Rappelons d’abord que cette partie du Code civil relève non pas du ministre de la Justice mais du ministre de l’Immigration et des Relations avec les citoyens.

À cet égard, notre recommandation au sujet de l’article 150 du Code civil demeure insatisfaite et toujours aussi pertinente. Ou bien il faut modifier le libellé actuel qui stipule que Le registre de l’état civil ne peut être consulté sans l’autorisation du directeur de l’état civil. Celui-ci, s’il permet la consultation, détermine alors les conditions nécessaires à la sauvegarde des renseignements inscrits. Ou bien il faut que le Directeur de l’état civil non seulement permette mais favorise l’accès aux renseignements non confidentiels (excluant adoptions et changements de sexe) à des fins de recherche généalogique et d’histoire familiale.

On comprendra que notre objectif n’est pas de réduire la responsabilité du Directeur de l’état civil, ni d’augmenter la complexité de sa tâche. Nous acceptons volontiers qu’il soit le gardien du registre attestant de l’identité de l’ensemble des Québécois, mais nous souhaitons qu’il favorise davantage l’accès à cette information de notoriété publique.

- Au jour le jour, septembre 2002

De petits plaisirs…

« Au jour le jour, quelle merveille »

Monique Dugal (86) UQAM

« Au jour le jour. Nous le trouvons très intéressant et vraiment bien fait. »

Pierre Lambert, Société d’histoire de Beloeil-Mont-Saint-Hilaire

- Au jour le jour, septembre 2002

Généalogie

Nous rappelons aux membres que nos locaux sont ouverts le 2e lundi du mois, de 19 h à 22 h, pour la recherche généalogique.

Ce service est offert à tous, mais vise particulièrement les personnes au travail qui ne peuvent venir effectuer leurs recherches dans le jour.

Point besoin de rendez-vous.

- Au jour le jour, septembre 2002

Bilan de la saison estivale 2002

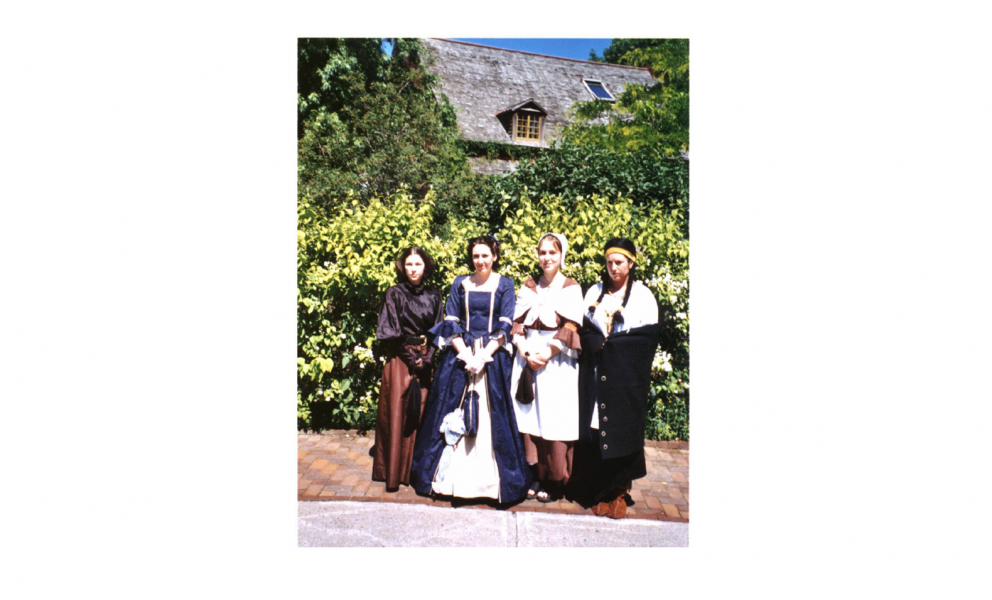

La période estivale 2002 a procuré quelques semaines de rêve à l’équipe touristique.

En effet, avec une affluence se situant aux environs de 1 500 visiteurs et le nombre augmentant d’été en été, celle-ci a eu droit de travailler des semaines entières à répondre aux besoins touristiques de la clientèle.

Plus de 45 groupes ont réservé leur place pour une activité en plus des nombreux chercheurs se présentant aux locaux de la Société.

Afin de mieux répondre à cette demande, l’équipe a donc dû perfectionner ses activités et en créer une nouvelle cette année encore. Le rallye non accompagné pour adultes est ainsi venu s’ajouter au défi d’aventure qu’est le Fort La Prairie à titre de nouvelle activité estivale offerte par la SHLM.

L’équipe touristique aura également participé à quelques événements spéciaux : la fête nationale, une allocution pour les pèlerins de la Journée Mondiale de la Jeunesse et La Prairie en fête.

Les deux premiers auront été des succès, recevant même pour le tout premier les remerciements et félicitations du service des loisirs de la Ville de La Prairie. Le dernier, de son côté, aura été l’occasion d’essayer une nouvelle vitrine promotionnelle pour la SHLM.

Devant parfois revenir à la réalité, l’équipe touristique aura également effectué différentes tâches, non liées au tourisme, durant la saison afin de donner un coup de main dans d’autres domaines d’activité de la SHLM.

Parmi celles-ci, on pourra compter l’amorce de numérisation de l’inventaire des baptêmes, mariages et sépultures (BMS) de la paroisse de Saint-Philippe ainsi qu’une aide précieuse apportée à Johanne, coordonnatrice, dans l’avancement de divers projets.

Malgré la chaleur souvent accablante dont la nature nous a gratifiés, nous n’avons pas chômé et avons pris beaucoup de plaisir à remplir nos mandats.

En somme, Julie, Karine, Maude et moi-même avons passé un bel été à la SHLM. Un gros merci à tous ceux qui nous ont appuyé et souri! :~)

- Au jour le jour, septembre 2002

Décès

À la douce mémoire de CLAUDETTE (Claude) HOUDE, décédée au CHUM de l’hôpital Notre-Dame de Montréal le 17 juillet 2002 à l’âge de 74 ans.