- Au jour le jour, avril 2007

Mot du président

Bonjour chers membres

Suite à notre assemblée annuelle du 27 mars dernier, j’ai constaté avec ravissement la très grande participation de nos membres et l’intérêt qu’ils portent envers leur Société d’histoire. C’est une grande marque de reconnaissance envers leurs administrateurs et je vous en remercie. J’aimerais remercier nos principaux partenaires financiers : la ville de La Prairie, Desjardins Caisse Populaire et la fondation Guy Dupré sans lesquels nous ne pourrions atteindre nos principaux objectifs. J’aimerais également souligner la précieuse collaboration de M. Marcel Myre et de M. Maurice Brossard pour leur appui à la préparation du code d’éthique et à la refonte des règlements de la S.H.L.M.

Pour l’année 2007, votre conseil d’administration s’est donné un mandat clair et précis, (DE PROUMOUVOIR UNE VISIBILITÉ DE LA S.H.L.M. À LA GRANDEUR DE NOTRE RÉ- GION) et nous pourrons atteindre ce mandat par votre implication active au sein de votre Société. Nous comptons sur vous.

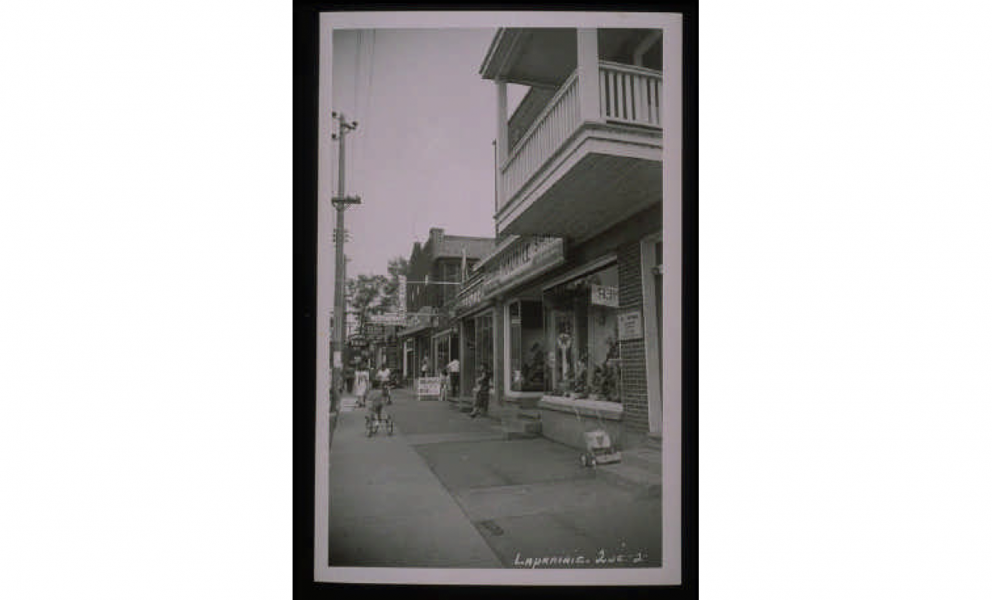

La municipalité de La Prairie soulignera son 340e anniversaire cette année et c’est avec un immense plaisir que votre Société, sous la responsabilité de M. Gaétan Bourdages, participera à la rédaction de textes sur l’histoire de La Prairie qui seront présentés aux citoyens dans les quatre prochains numéros du Communic-action. Voici une façon originale de nous faire connaître davantage dans notre milieu.

Cette année, la S.H.L.M. veut souligner son 35e anniversaire et nous avons besoin de bénévoles pour organiser ces festivités. Tout membre intéressé pourra donner son nom à Mme Édith Gagnon sec.-coordonnatrice au 450-659-1393 afin d’organiser un comité. Nous comptons sur vous, (une plus grande visibilité).

Comme vous l’avez constaté, notre Société est plus dynamique que jamais et ce grâce à nos bénévoles qui s’impliquent de près ou de loin au développement et à l’avancement de sa mission. À vous tous, je vous dis un grand merci.

- Au jour le jour, avril 2007

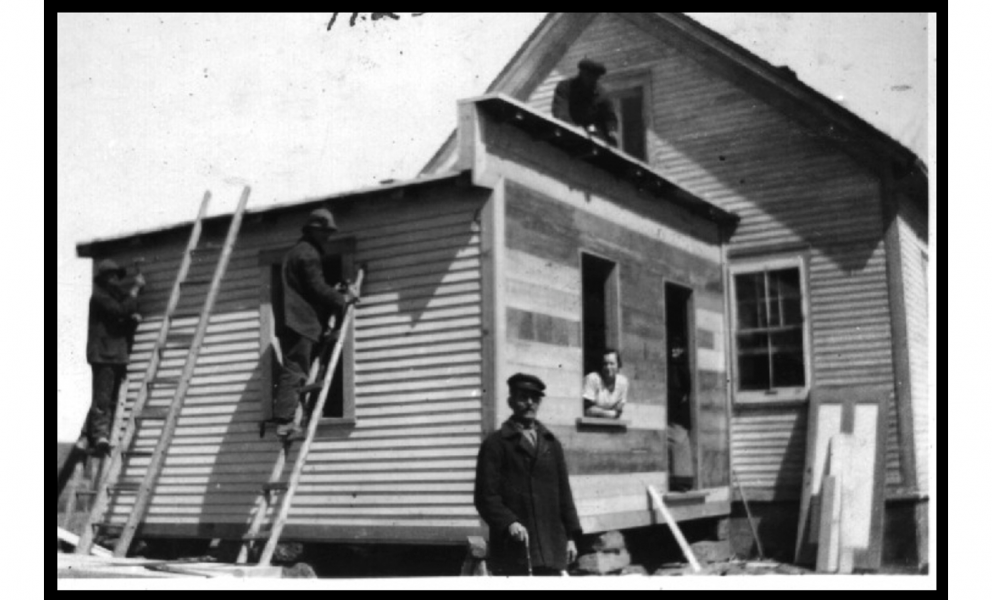

Des travaux du printemps (vers 1935)

L’eau ruisselle de partout et prend son cour, la terre se dégage lentement de son manteau blanc. Les coteaux sont brun foncé avec les clôtures encore couvertes de neige, le temps est proche de la plantation des pommes de terre. Le soleil étant de plus en plus fort, la terre s’assèche peu à peu. Isidore, un des voisins, est allé donner un coup de herse à son coteau. C’est alors que papa ira, une semaine plus tard, faire de même. Le coteau hersé une couple de fois à intervalles aura permis à la chaleur de pénétrer dans ce sol qui s’égoutte rapidement surtout à cause de son sol rocailleux qui retiendra la chaleur durant les nuits encore froides. La préparation pour la plantation : les engrais chimiques ont été livrés; une poche de plâtre pour saupoudrer les patates coupées; les patates coupées en deux, trois, quatre morceaux suivant les germes qui sont d’un bleu mauve en conservant un minimum de 2 à 3 germes par morceau. Ces patates coupées seront déposées dans des chaudières, des boites ou des paniers et saupoudrées de plâtre pour assécher la coupe.

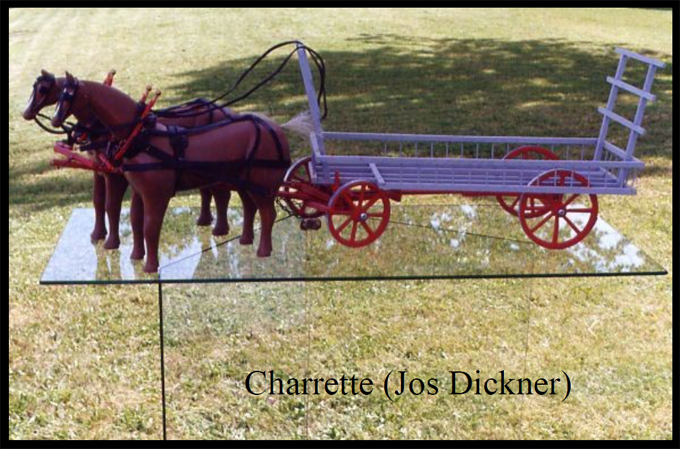

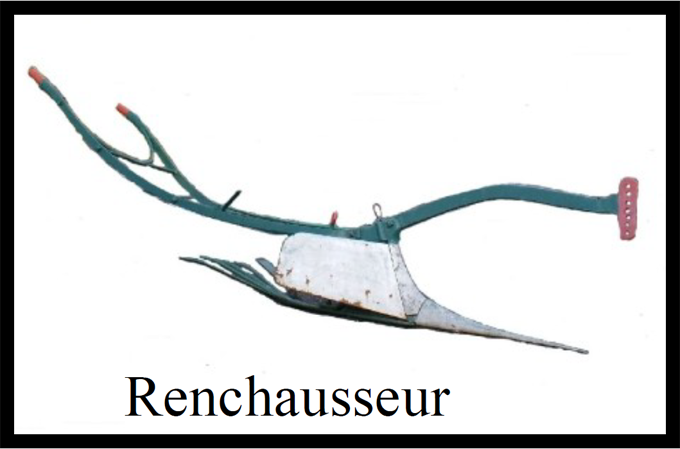

Et voilà, demain tout est prêt : la « wagin » (charrette) est chargée de 10 sacs d’engrais chimique, les patates coupées, le renchausseur, la sillonneuse et le distributeur d’engrais.

Le tout attaché un derrière l’autre et voilà la caravane partie pour le coteau. Chemin faisant, nous passons par le coteau de l’érable. Ce terrain qui n’est pas défriché sert de pâturage pour les animaux, l’été. Sur ce terrain, presque au centre, un immense érable qui servira de parasol à l’été. Voilà le coteau de l’érable. Rendu à ce point, la caravane s’arrête, les chevaux s’enfoncent dans la boue. – « Est-ce qu’on pourra se rendre? » – les roues de métal des voitures sont enlisées dans 12 pouces de vase. Les hommes et les semeurs descendent pour alléger la charge et pousser sur le voyage. Les chevaux reprennent de peine et de misère à avancer. Papa les dirige en faisant attention pour ne pas que les chevaux se cramponnent car ils sont ferrés des fers d’hiver c’est-à-dire pour la glace.

Rendus sur place, l’on changera les attelages des chevaux : un sur la sillonneuse, l’autre sur le renchausseur et voilà, c’est parti. Papa verse un sac ou deux d’engrais dans la sillonneuse, puis ce sera le départ. Le sillon sera le plus droit possible, papa a un oeil très précis pour ce travail. La distance entre les sillons sera guidée par la roue qui suivra le premier sillon, ainsi tous les sillons seront parallèles. La plantation se fait en plaçant un germe entre chaque longueur de bottes ou de chaussures, peu importe la grandeur de pointure, environ 12 à 15 pouces est la norme.

- Au jour le jour, avril 2007

La ruée vers l’or au Klondike

En août 1896, quelques prospecteurs découvrent des gisements d'or dans la rivière Klondike puis dans les ruisseaux Bonanza et Eldorado, au Yukon. Devenue célèbre par ses gisements, la rivière Klondike donne son nom à un district peuplé de prospecteurs du précieux métal, La nouvelle se propage rapidement et une véritable ruée de Canadiens, Américains et gens de nombreux autres pays convergent vers le Yukon dans l'espoir d'y faire fortune.

De nombreux Québécois sont de la partie dont plusieurs de la région de La Prairie et des villes et villages des alentours. Lorenzo Létourneau, de Saint-Constant, et Domina Demontigny, de la côte Sainte-Catherine, sont du nombre. De février à juillet 1898, ils ont vécu l'aventure d'un voyage audacieux et parfois périlleux. Après avoir pris des voies différentes pendant un an, ils se retrouvent en juillet 1899 et demeurent l'un près de l'autre jusqu'à août 1902. Ils se voient fréquemment et oeuvrent par moment ensemble, tant dans la prospection que dans l'extraction de l'or.

Le détail de leurs activités est relaté dans un journal que Lorenzo Létourneau, pour de longues périodes, tient presque tous les jours tout au long de son propre séjour, jusqu'à son retour à Saint-Constant, en 1902. Dans les années qui suivent son retour, il révise son manuscrit à quelques reprises en lui apportant des précisions et le fait dactylographier.

Ce journal vient d'être publié par un de ses petits-neveux, François Gauthier, sous le titre de 17 Eldorado Le journal d'un chercheur d'or au Klondike 1892-1902. Il est édité par Qualigram et Linguatech.

Cette édition, outre le texte du journal avec les notes de révision ajoutées par Lorenzo Létourneau, comporte une introduction éclairante permettant de le bien situer, un glossaire fort utile pour bien comprendre certains termes utilisés dans la rédaction du journal, un index des noms propres renfermant, entre autres, les noms des personnes mentionnées dans le journal et 32 pages de reproductions de photographies et documents conservés dans le journal ou retrouvés ailleurs.

« L'index de plus de 1200 entrées est destiné aux lecteurs qui souhaiteraient retrouver dans l'ouvrage un lointain parent dont ils ont entendu parler dans les veillées… » Entre autres, parmi ceux qui étaient au Klondike en même temps que l'auteur du journal, mentionnons Victor Moquin, fils d'Alexis, et Hilaire Robert, tous deux de La Prairie.

Le journal raconte les espoirs, les succès, mais aussi les déceptions dans l'exploitation des concessions minières. D'intéressantes notes explicatives décrivent les procédés d'extraction du précieux métal. Creuser des puits et des galeries souterraines à la force des bras exigeait un dur travail et beaucoup de persévérance. L'or, quand il y en avait, reposait sur un substrat rocheux au fond d'une couche de pergélisol qu'il fallait dégeler à la vapeur, dégager au pic et monter à la surface, souvent à 20 pieds et plus avec un treuil opéré manuellement. Ensuite il fallait laver et relaver cette terre aurifère pour en retirer l'or. Tout un travail, long et ardu. Parfois, la chance ramenait une belle pépite, le plus souvent une si maigre récompense que le jeu n'en valait que peu ou pas la chandelle.

On en apprend beaucoup, à la lecture du journal, sur ces hommes qui ont participé à la ruée vers l'or. Un petit nombre d'entre eux sont revenus vraiment riches; quelques-uns y ont trouvé un profit satisfaisant. D'autres y ont vécu une expérience qu'il valait la peine de raconter, mais peu l'ont transmise dans le réalisme de ses détails quotidiens comme l'a fait Lorenzo Létourneau.

- Au jour le jour, mars 2007

À propos du bulletin

Éditeur :

Société d’histoire de La Prairie -de-la-Magdeleine

Dépôt légal 2002

Bibliothèque nationale du Québec

Bibliothèque nationale du Canada

ISSN 1499-7312

COLLABORATEURS :

Coordination : Jean-Pierre Yelle

Rédaction :

Gaétan Bourdages, Jean-Marc Garant

Laurent Houde, Jean-Pierre Yelle

Révision Jean-Pierre Yelle

Infographie : SHLM

Impression : Imprimerie Moderne La Prairie inc.

Siège social : 249, rue Sainte-Marie

La Prairie (Québec) J5R 1G1

Tél. : 450-659-1393

Courriel : [email protected]

Les auteurs assument l’entière responsabilité du contenu de leurs articles et ce, à la complète exonération de l’éditeur.

- Au jour le jour, mars 2007

Anecdotes de printemps (suite)

Restons un peu dans les travaux de printemps. À partir du mercredi des cendres, c’était le carême, avec deux ou trois jours « maigres » par semaine. Manger des fèves sans lard, des omelettes, de la sauce au blé d’inde, de la sauce aux tomates, quelques fois, du poisson, on n’était pas pêcheur. Et le climat ne s’y prêtait pas. Dire que le Vatican voulait faire fonctionner ses marchés de poissons dont il avait des intérêts. Et dire que nous, du continent nord-américain, on s’y soumettait, qui aurait pu aller faire son marché à Marseille ou en Méditerranée? Enfin durant ce carême au début, papa partait le matin avec sécateur et scie pour tailler les pommiers. Et il avait un sens de l’observation et une connaissance dans cette taille qui durait une bonne dizaine de jours.

Puis ensuite, il fallait scier le bois de chauffage, une quantité de troncs d’arbres avaient été coupés durant l’hiver et amenés par les chevaux et « sleigh » pour la provision de l’année suivante. Donc la journée qui était clémente, on allait chercher, avec les chevaux, la scie ronde à Joseph, l’engin stationnaire à un piston, l’eau pour l’engin, la gazoline etc. Un coup de lime à la scie pour lui rafraîchir les dents, la courroie en cuir en place et c’est prêt. Les voisins s’entraident, on s’échangeait des journées. Environ quatre hommes sont à la tâche car c’est pas évident que le travail est facile : une bille un peu cornue va coincer la lame, on doit reculer et recommencer; les grosses billes, on doit les retourner sur place sans qu’elles tombent. Des fois ce sera trois à quatre reprises pour enlever une tranche de 14 à 16 pouces. Le bois est vert et très lourd. Un homme se tient à la scie, un autre pour dégager les billes sciées, les deux autres soutiendront les grandes pièces et ensuite iront dégager les suivantes. C’est une dure journée de travail et c’est le carême. Plus tard, il faudra fendre tout ce bois avec la hache, un coin de fer et une masse en bois : du travail à faire avant les semences.

Entre-temps, l’étable se remplit de jeunes veaux. À cette période, en ce temps-là, l’étable est petite et basse, la porte laisse à peine passer un cheval. Les deux chevaux sont Corneille et Bayard (on dirait une étable qui a une prédilection pour les lettres!), il y a un taureau, sept vaches et deux taures. Près de la porte, il y a une fenêtre à quatre carreaux, puis une autre fenêtre à petits carreaux sur pentures qui servira à sortir le fumier en saison propice, par temps froid, ce sera par la porte. Les planchers de l’étable sont en madriers de bois, que l’on remplace à l’occasion (quel travail et quelle odeur!). Près de la porte on trouve un demi-baril en bois et la pompe « à bras » pour l’eau. Au-dessus, au mur, des crochets avec chaudières en métal, une étrille, une brosse, puis divers attelages en cuir répondant aux divers besoins. À cette période où l’électricité n’était pas là, tous les travaux de fin de journée se font au fanal. Ce qui veut dire que pour soigner les animaux, c’est dans la noirceur, avec la fourche, que l’on ira chercher le foin, la paille, le blé d’inde séché souvent rempli de rats et de souris.

Durant cette période printanière, l’on procédera à la tonte des animaux avec un rasoir mécanique, un jeune pour tourner la manivelle, ce rasoir est mû par un système d’engrenage monté sur un trépied avec câble flexible dans lequel tourne une chaîne. Celle -ci sera attaché au rasoir qui sera huilé fréquemment et que l’on fera affûter une fois l’an. Un pied sur la base pour retenir le trépied en place et puis l’on tourne la manivelle tantôt avec la main droite, tantôt avec la main gauche et l’on entend le ronronnement de l’engrenage. Ceci durera de 3 à 4 jours pour nettoyer les bêtes de leur toison d’hiver et de leurs croûtes.

à suivre …..

- Au jour le jour, mars 2007

Une expérience d’entraînement militaire au cours de la guerre 1939-1945 (suite)

Tout était prévu.

Le moment venu, nous nous plaçons tous en une belle file ordonnée et nous dirigeons vers une porte de sortie de l'édifice donnant sur le trottoir de la rue De la Montagne. Nous en sortons un à un, sans empressement déplacé. Là, sur le trottoir, une autre file, formée de jeunes filles, nous attend. Elles seront nos compagnes pour la soirée. Dès l'arrivée sur le trottoir, à tour de rôle, on tend le bras à la jeune fille alors en tête de file. Celle-ci s'y appuie avec complaisance et, en couple, en abandonnant le pas militaire, nous marchons jusqu'au club, non loin, où a lieu la fête. On fait connaissance de façon timide, de part et d'autre. Les dames qui ont organisé la soirée facilitent la conversation avec les militaires en puissance que nous sommes. Plusieurs sont les mères des jeunes filles présentes. Quant aux demoiselles, elles ont été recrutées dans de bonnes maisons d'éducation pour participer à l'effort de guerre en soutenant le moral de ces braves volontaires qui, pour la grande majorité, n'envisageaient nullement comme réelle la possibilité de monter un jour au front. Comme ces jeunes filles sont en quelque sorte en service commandé pour une noble cause on peut supposer que, pour plusieurs, la participation à cette soirée a été vue comme un acte de dévouement gratifiant pour l'ego. La musique invite à la danse les couples maîtrisant plutôt mal cet art, on sert des amuse-gueules et des boissons gazeuses et, avant vingt-deux heures, les membres pensionnaires de la troupe sont retournés au dortoir collégial.

Le lendemain, les gars ont de quoi se vanter auprès de leurs confrères collégiens. Bien sûr, on note quelques exagérations dans les faits rapportés. La soirée surprise, même si elle a été le sujet de vantardise, a été vécue par plusieurs, il faut le dire, comme une expérience artificielle. Rien de comparable, en fait, à la parade vers le Forum et à l'assistance à une joute de hockey remplaçant une soirée bien ordinaire comme pensionnaire au collège.

L'obligation de cet entraînement militaire s'est alors imposé comme transcendant l'importance du régime et des règlements du collège. Bien que, en réalité, les sorties pour les séances d'entraînement n'aient pas créé de conflits sérieux avec les horaires du collège, elles imposèrent quand même parfois des aménagements auxquels les professeurs et autres responsables de l'institution furent forcés de se plier sans mot dire. Pour nous, cela prenait toute une signification; cela démontrait de façon concrète les limites de l'autorité du collège sur nous; cette impuissance de nos maîtres face à plus forts qu'eux nous conférait intérieurement un sentiment accru de pouvoir et de liberté.

À mesure que cette année 1944-1945 avançait, l'évidence de la fin de la guerre devenait de plus en plus grande. En conséquence, la crainte de devoir réellement aller combattre n'était pas là pour nous rappeler combien plus grandes l'autorité et l'emprise de l'état auraient pu s'imposer pour contraindre nos destinées.

Somme toute cette exposition modérée au milieu militaire, si elle a quelque peu contribué à notre émancipation comme adolescents, elle n'a pas eu l'ampleur des changements sociaux entraînés par les expériences de ceux et celles qui ont contribué à l'effort de guerre sur les champs de bataille ou, pour les femmes, dans les usines de fabrication de matériel militaire. L'emploi d'un grand nombre de femmes dans ces usines et dans d'autres postes a contribué à modifier de façon notable le rôle des femmes sur le marché du travail, élargissant et diversifiant, en même temps, leur place dans les diverses sphères de la société.

- Au jour le jour, mars 2007

Assemblée générale annuelle

Le mardi 27 mars 2007, à 19h30

- Au jour le jour, mars 2007

Nouvelles de la SHLM

Toponymie

La ville de La Prairie entend procéder à l’ouverture de nouvelles rues dans un secteur adjacent à la carrière d’argile à brique. On souhaite attribuer à ces nouvelles rues des noms qui sont liés à l’industrie de la brique à La Prairie. Si vous avez quelques suggestions de nom à nous proposer n’hésiter à nous en faire part.

Communic-action

La ville de La Prairie célèbre cette année son 340e anniversaire. Afin de souligner cet événement le service des communications de ville de La Prairie a proposé à la SHLM de résumer l’histoire de notre localité en cinq épisodes. Ces textes paraîtront dans les cinq prochains numéros de l’année 2007 du bulletin COMMUNIC-ACTION distribué dans tous les foyers de La Prairie.

Nouveaux membres

La SHLM est fière d’accueillir dans ses rangs

les nouveaux membres suivants :

231 Réjeanne Leblanc

233 France Laflamme

234 Louise Péloquin

235 Ninon Marrié

243 Claude Crevier

251 Gérard Robert

252 Hélène Robert-Longtin

253 Benoît Robert-Longtin

254 Édith Gagnon

255 Sylvie Desbiens

257 Robert Mailhot

258 Denise Roy

259 Hélène Létourneau

260 Johanne Leroux

261 Geneviève Dumouchel

262 Martine Bourdages

263 Monique Tessier

264 Danielle Lemay

265 Sylvie Bunodière

266 Sylvie Giroux

Décès

Nous apprenions récemment le décès de Mme Imelda Laroche (née Denis) 1919-2007. Madame Laroche laisse dans le deuil sa fille Mme Hélène Pinsonneault membre bénévole à la SHLM. Toutes nos condoléances à la famille éprouvée.

Merci au conseil de ville de La Prairie pour l’aide financière accordée pour l’année 2007.

La SHLM vous dit merci pour le financement de notre nouveau parc d’ordinateurs.

- Au jour le jour, mars 2007

Mot du président

Bonjour chers membres.

Déjà que l'hiver semble tirer sa révérence et que nous nous préparons pour la nouvelle saison. En effet, c'est lors de l'assemblée générale annuelle du 27 mars prochain que j'aurai le plaisir de vous présenter le plan d'action pour la nouvelle année. Ce plan d’action a été préparé par votre conseil d'administration avec comme objectif premier d’assurer le plein développement de la SHLM.

C'est une date à noter à votre agenda et au plaisir de vous y rencontrer.

- Au jour le jour, mars 2007

Anecdotes de printemps

Mon frère, Laurent Yelle (1927-2006), dans ses dernières années de vie, avait commencé à rédiger ses souvenirs : trois cahiers écrits à la main relatent des anecdotes sur la ferme de nos parents, durant ses études puis durant sa vie professionnelle. Il voulait laisser à ses petits-enfants quelques souvenirs d’un passé qui était bien différent de la vie d’aujourd’hui. Diplômé de l’École du meuble de Montréal, il exerça le travail de décorateur ensemblier, c’est sans doute pour cela que l’on trouve des descriptions très détaillées. Ce sont donc quelques-uns de ces souvenirs de jeunesse issus de la ferme que je désire partager avec vous. Voici les premières pages de son texte.

Jean-Pierre Yelle

Un jour, papa me demande pour aller avec lui à la cabane à sucre chez grand-père. Très content, j’accepte. Mon père apporte avec lui une chaudière en métal, que l’on appelait chaudière à miel, à l’intérieur maman lui avait préparé de la nourriture c’est-à-dire des tranches de pain maison, un bon morceau de lard salé, des oeufs. Chaussés de bottes à l’épreuve de l’eau, nous partons remplacer oncle Henri qui fait bouillir depuis très tôt le matin. Le chemin, il n’y en a pas, simplement des pistes dans la neige que la poudrerie a remplies. La distance est un 30 arpents, plus qu’un mille. Arrivé sur les lieux de la vieille cabane, qui nous hantait l’été par les marmottes qui y prenaient place, s’échappent la fumée de bois et les vapeurs d’eau d’érable. À la porte, les seaux pour transporter l’eau ainsi que le joug; la porte baille, depuis les années et les intempéries, on ne pourrait lui en demander plus. À l’intérieur oncle Henri prépare du bois pour attiser le feu. Dans la grande panne, c’est le bruit du bouillonnement et l’odeur du sirop d’érable à plein nez; puis l’on brasse le liquide ambré, on enlève l’écume, l’on goutte avec une cuillère de bois, c’est délicieux.

À l’extérieur, les érables ont coulé beaucoup depuis la matinée, l’eau d’érable est claire et limpide. Comme l’érablière est très petite, la levée de l’eau se fait à la chaudière et au joug. Sur le côté de la cabane, une cordée de bois coupé en longueur de 2 à 3 pieds, bois ramassé au préalable d’arbres brisés par le vent ou arbres à moitié cotis. Ce bois a été préparé au godendard, à la sciotte avec son cadre de bois et à la hache.

Après 2 heures passées à la cabane, je reviens à la maison avec oncle Henri et c’est papa qui prendra la relève jusqu’à tard dans la soirée. Et c’est ainsi que l’on réussissait à faire quelques gallons de sirop, de la tire et du sucre du pays. Ceci se passait vers les années 1934-35. Les goutterelles en bois, les chalumeaux étaient fabriqués avec des branches de sureau évidées.

Papa me raconta un jour, qu’il existait des joueurs de tours qui visitaient, à l’occasion, les cabanes à sucre, la nuit entre la relève. Ceux-ci ramassaient de l’écorce de bois de plomb (arbre qui poussait dans la forêt) et en laissait tomber dans le sirop presque fini, ceci était un laxatif assez puissant que celui qui en avait ingurgité n’avait pas le temps de se trouver un endroit propice pour la chose.