Au jour le jour, novembre 1997

Un grand voyageur, épris d’aventure!

BIBEAU, François, signait : «f bibaud» et «bibau», naquit entre 1632 et 1638 : le recensement de 1667 lui donne 35 ans et celui de 1681, 43! Le 10 avril 1656, par-devant Savin, notaire à La Rochelle, François Bibault, laboureur, demeurant à la Fond, près de La Rochelle, s'engageait à Arnaud Peré pour le Canada. La première mention de notre colon dans nos archives se trouve dans une action en dommage que lui intente Quentin Moral, le 15 septembre 1660. En 1662, il réside au Cap-de-la-Madeleine. Dans l'intention de fonder un foyer au Canada, il passe, le 29 octobre 1665, au Cap-de-la-Madeleine un contrat de mariage (gr. Latouche) avec Jeanne de Mérinne, fille de Jean et de Marie de la Haye, de Saint-Sulpice de Paris; mais le mariage n'eut pas lieu. Jusqu'à 1666, Bibeau avait habité la côte de Saint-Marc, mais le 6 avril de cette année, notre colon se fit concéder par le P. Fim1in, S.J. deux habitations de 2 arpents sur 40, l'une, côte de Batiscan, entre François Lory dit Gargot au S.-O., et Nicolas Rivard, au N.-E.; l'autre, côte Saint-Eloi, entre François Duclos au S.-O. et Jean Trotier, au N.-E. (gr. Latouche). Le 25 décembre suivant, il aliénait sa terre de Saint-Marc, également de 2 arpents sur 40 en faveur de René Blanchet; les voisins en étaient Pierre Ménard auS.-0. et Benjamin Anscau au S.-E. (gr. Latouche). François Bibeau, bien que propriétaire, louait ses services comme domestique chez Élie Bourdeau, en 1667 (recens., Sulte, Hist., IV, 69e). Le 15 janvier 1669 (gr. Vachon), à l'occasion d'un voyage dans l'ouest, il teste en faveur de Jeanne Chalifour, avec qui il passera à son retour un contrat de mariage (gr. Vachon, 29 oct. 1669). Retourné dans l'ouest, notre voyageur signe, avec Nicolas Perrot et Louis Jolliet, le 14 Juin 1671, la prise de possession du Sault-Sainte-Marie. Deux mois plus tard, le 17 août 1671, il épouse à Québec Jeanne Chalifour, mais c'est pour reprendre aussitôt le chemin des grands lacs. On sait qu'il était à Montréal en 1673, de retour de l'ouest et de nouveau en 1675. Jeanne Chalifou, femme Bibeau mourut vers 1679, car Boivinet fit élection de tuteur pour sa fillette, Marie Bibeau, le 10 avril de cette année. François Bibeau convola en secondes noces avec Louise Esnard aux Trois-Rivières le 17 novembre 1682 (contrat, Ameau, 9 oct.). Il habitait alors à St-François-du-Lac, où il avait reçu une première concession à l'île St-Jean le 1er mars 1680 (gr. Adhémar). Il avait pourtant demeuré à la seigneurie de Lintot (Bécancour), 1674-1681 : c'est là que le place le recensement de 1681 (Sulte, Hist., V, 75) avec 6 arpents de terre défrichés. Plus tard, on le rencontre à Nicolet (Région de Trois-Rivières, 7 mars 1689), à Batiscan 1691-98 et, finalement, derechef, à Saint-François-du-Lac, où il semble avoir fini ses jours vers 1712. Une sentence du Conseil Souverain du 3 juillet 1713 (VI., 639-640, cf. p. 436) statuait que Pierre Bibault serait «payé par préférence sur les biens de feu son père, de 300 livres, douaire de feu sa mère, et autres sommes qu'il justifiera avoir payé pour les funérailles de son père et pour tes fournitures durant sa dernière maladie». Enfants : Du premier lit : Marie. Du second lit : Huit enfants, Pierre, Anonyme, François, Nicolas, Jean-Baptiste, Simon, Marie-Anne, Joseph. Extrait de "Nos Ancêtres Au XVIIe Siècle, par Archange Godbout''

Vous êtes intéressés à faire paraître votre généalogie et l’histoire de votre famille, faites-nous en parvenir une copie à la S.H.L.M. et nous serons heureux de la publier.

|

Denis, Bernard, Denise, Lise et Nicole Daoust |

||

|

Jacqueline Bibeault Alfred Daoust |

Sainte-Marguerite-Marie de Montréal 06 août 1949 |

Francis Daoust Élizabeth Skates |

|

Donat Bibeault Julienne Tousignant |

Sacré-Cœur de Montréal 05 avril 1921 |

Zoé Tousignant Alvina Verville |

|

Thomas Bibeau Léa Tousignant |

Sainte-Sophie, comté de Nicolet 27 juin 1893 |

Wilbrod Tousignant Nathalie Baril |

|

Napoléon Bibeau Adèle Chandonnet |

Saint-Pierre-les-Becquets 23 février 1857 |

Louis Chandonnet Adèle Delisle |

|

Urbain Bibeau Marguerite Lemay |

Saint-Pierre-les-Becquets 22 novembre 1831 |

Louis Lemay Marie Perrault |

|

Joseph Bibeau Catherine Courtois |

Saint-Jean Deschaillons 19 octobre 1801 |

François Courtois Josephte Roireaux dit Laliberté |

|

«Parents non mentionnés» Les Bibeau n’ont qu’un seul ancêtre |

||

|

François Bibeau Louise Énard |

Nicolet, région des Trois-Rivières 17 novembre 1682 |

Simon Énard Marie Loubier |

|

Jacques Bibeau Jeanne Sauvignaux ou Savineau |

François, laboureur qui vient de La Fond, paroisse de Notre-Dame-de-Cogne, ville et arrondissement et évêché de La Rochelle, Aunis (Charente) ou de Verteuil-sur-Carente, Angoumois (Charente) France |

La Prairie a connu de nombreux personnages importants au cours de son histoire. Parmi ceux-ci, un nom retient particulièrement notre attention, le docteur Thomas-Auguste Brisson. Né à Saint-Lin des Laurentides le 12 octobre 1852, il fera ses études secondaires à Montréal ainsi que sa médecine à l'ancienne école Victoria. Après avoir été admis en 1876, il pratiquera 2 ans à Saint-Constant pour ensuite s'installer définitivement à La Prairie.

La Société historique de La Prairie a la chance de posséder une copie de l'abondante correspondance que le docteur Brisson a rédigée entre 1884 et 1927, soit plus de 2 700 lettres. Elle nous est parvenue grâce à un procédé pour le moins original. En effet, le docteur avait l'habitude d'écrire ses lettres à l'encre de chine sur un papier spécial. Il humectait ce dernier et, à l'aide d'une presse, il pouvait "imprimer" ses écrits qu'il conservait dans ses dossiers. Un procédé qui est l'ancêtre de nos photocopieuses actuelles.

Le portrait que nous avons de lui nous laisse voir un homme élancé à l'allure distinguée. Réservé et prudent, il n'était certainement pas celui qui monte facilement aux barricades. En effet, il fut un fidèle partisan du parti conservateur, tant au provincial qu'au fédéral. On dirait aujourd'hui qu'il est un modéré de droite. Son altitude prudente est parfaitement visible lors de l'affaire Riel. Après la pendaison de ce dernier, le Québec est en effervescence. Le docteur Brisson déplore "toutes ces folies qui se font d'un bout à l'autre de la province qui pourrait bien nous coûter cher un jour". Il émet aussi des réserves à l'idée d'une nouvelle formation politique d'union nationale en réaction à la condamnation de Riel. Il ne veut pas s'unir avec ceux qu'il appelle les "chevaliers du radicalisme et de la franc-maçonnerie''.

Malgré sa réserve, le docteur Brisson s'est toujours impliqué activement en politique. Tout d'abord comme maire, il a eu un souci constant pour l'amélioration des conditions de vie des citoyens de La Prairie. Vivant à une époque où les maladies infectieuses faisaient des ravages, il a contribué à l'amélioration des conditions sanitaires de notre municipalité. On lui doit notamment l'ouverture du cimetière actuel situé près de l'école Jean de la Mennais. Ce qui fut fait, selon ses dires, pour protéger les citoyens du choléra. De son temps, le cimetière était situé à l'arrière de l'église de la Nativité, soit en plein milieu du village. À cet effet, il fit des démarches auprès du gouvernement provincial afin de faire passer un projet de loi assurant la protection des gens lors des épidémies. Comme mesure d'hygiène, il y suggérait d'abolir le transport des corps dans des voitures privées qui étaient ensuite utilisées à d'autres fins, augmentant ainsi les risques de contagion. Mais pour ce faire, il dut agrandir le village à même les terrains de la commune. La propriété de ces terrains demeurait une question litigieuse. En 1888, le Premier ministre Mercier cru régler la question des Biens des Jésuites en leur faisant don de la commune. Cependant, Je maire Brisson voulait exproprier une partie de celle-ci afin d'y aménager le nouveau cimetière ainsi que pour des expositions agricoles (actuel marché public) et pour le chemin de fer. Mais cela touchait une corde sensible dans les milieux cléricaux. M. Brisson entreprit, avec l'aide du notaire Varin, une recherche de titres anciens afin de démontrer les droits d'expropriation de la municipalité. Question délicate, qui retiendra l'attention des divers gouvernements pendant de nombreuses années et qui sera réglée par un jugement du Conseil Privé en 1919.

Robert-Lionel Séguin, dans «La vie libertine en Nouvelle-France au dix-septième siècle», décrit les moeurs de nos ancêtres à partir des comptes rendus des procès de l'époque. Je vous résume ici le cas de la montréalaise Françoise Moisan, qui incita la seconde femme de son ancien gendre à se prostituer.

Jean Patenotre (fils de Nicolas et de Marguerite Breton) cl Marie Brunet (fille d'Antoine et de Françoise Moisan) s'épousent à Montréal le 25 octobre 1683. Deux enfants naîtront de cette union; une première fille qui meurt quatre jours après sa naissance et une seconde, Marie, née en avril 1686. Hélas la mère ne survit pas à cet accouchement et Jean Patenotre épouse à Laprairie, le 10 novembre 1686, Marie Robidou, fille d'André et de Jeanne Le Duc.

Après la mort de sa fille, Françoise Moisan continue de fréquenter son ancien gendre. Elle réussit même à attirer chez elle la seconde épouse de Patenotre et à l'initier aux plaisirs les plus intimes. Marie Robidou finit donc par s'adonner à la prostitution. Mis au courant de l'affaire, Patenotre s'en remet à la justice pour forcer son épouse à réintégrer le domicile conjugal.

Depuis quelques années déjà plusieurs soldats fréquentent assidument ce lieu des plaisirs qu'est la maison des Brunet, située à la côte St-François à Montréal. L'un d'eux avouera à la cour que Françoise Moisan trompe son mari depuis belle lurette et n'hésite pas à se livrer à ses ébats amoureux devant ses propres filles. Il arrive même que des soldats se battent entre eux pour se disputer les faveurs de la belle.

Les poursuites judiciaires permettront tout de même à Jean Patenotre de tirer son épouse de ce lieu de débauche. Marie Robidou revient vers son époux indulgent. «Au moins deux enfants naîtront après cette réconciliation. L'aîné, Jean-François, est baptisé à Laprairie le 16 juin 1689, soit moins d'un an après le retour de sa frivole mère. Après des années de vie rangée, celle-ci décède subitement à Laprairie, où elle est inhumée le 1er septembre 1697.»

Toujours au sujet de La Prairie, Robert-Lionel Séguin raconte également qu'un certain Jean Bourgeois, âgé de trente-six ans, fut accusé en 1671 du viol d'une fillette de sept ans. Bourgeois, qui travaillait à Château-Richer comme ouvrier agricole chez les parents de sa victime, s'était déjà enfui à l'arrivée du huissier et de ses hommes. On le retrouva quelques jours plus tard à Laprairie de la Magdeleine, où les fils de Le Moyne l'avaient engagé. De là, un sergent et deux soldats le ramenèrent à Québec pour y subir son procès.

Tiré de: Séguin, Robert-Lionel, La vie libertine en Nouvelle-France au dix-septième siècle, Collection connaissance, Editions Leméac, 1972 Volume 1, pp. 83 à 86 et p. 106 et 306

Les gens de plus de 50 ans se souviennent encore des inondations périodiques que connaissait La Prairie avant la construction de la voie maritime. On retrouve dans la correspondance du maire Brisson les nombreuses démarches qu'il fil en vue de régler la situation. On lui doit, entre autres, la construction d'une digue le long du fleuve afin d'empêcher l'eau et la glace de causer des dommages. Nous pouvons encore l'apercevoir de l'autre côté de la rue Saint-Ignace se promenant sur la piste cyclable.

M. Brisson avait à coeur le développement économique de la région. Il a contribué â la venue des premières briqueteries industrielles à La Prairie. Elles succédaient aux briqueteries artisanales de Joseph Thibodeau (1872) et des frères Coupal. Il faut dire que La Prairie, grâce à sa position géographique avantageuse et son sol propice (une des meilleures terres à brique de la région), avait et a toujours de bons arguments jouant en sa faveur.

Lorsque son ami, le député conservateur Léon Benoît Charlebois, décède en 1887, le docteur tente sa chance à l'élection partielle de 1887. Il est malheureusement défait par le candidat ministériel Odilon Goyette. Il en gardera un mauvais souvenir et ne se représentera plus par la suite. Il n'a peut-être pas aimé non plus les pratiques électorales douteuses qui étaient courantes â son époque. La question des listes électorales retient souvent son attention. Selon ses dires, "la clique rouge" utilisait des moyens peu conventionnels dans la confection de celles-ci, les grossissant artificiellement en sa faveur. Il faut dire que la loi sur le recensement électoral n'existait pas alors. Chaque parti veillait â y inscrire ses partisans et les mesures de contrôle étaient peu efficaces. Les gros bras et l'intimidation faisaient souvent la différence. Le parti libéral n'était d'ailleurs pas Je seul à utiliser de telles tactiques.

Après cette expérience politique malheureuse, le docteur Brisson s’investira plus activement dans le mouvement de colonisation. C'est cette époque qui a été racontée dans la fameuse série télévisée «Les Belles Histoires des Pays d'En Haut». Le Québec connaissait alors un important exode de sa population vers les filatures de la Nouvelle-Angleterre. Pour y remédier, il décida de suivre les traces du curé Labelle en fondant la Société générale de Colonisation et de Rapatriement de la Province de Québec, en 1893. Il entretiendra une correspondance assidue tant avec les autorités politiques qu'avec les autorités religieuses afin "d'ouvrir le Nord". On y voit les succès et les difficultés de son entreprise dues, selon lui, à l'indifférence de certains ministres. Notons aussi que le docteur Brisson fut délégué à quatre reprises en Europe pour étudier les divers systèmes agraires de France et d'autres pays.

Médecin, maire, préfet de comté, agent de colonisation, amateur d'histoire et de généalogie, chirurgien au 85e Bataillon, on peut dire que le docteur Brisson était un homme polyvalent. Il y aurait encore beaucoup à dire sur cet important personnage de notre histoire. Peut-être, un jour, un historien se penchera sur son abondante correspondance. En attendant, si vous passez sur le chemin de Saint-Jean, vous remarquerez l'imposante maison de pierre (maison Aubin) juste en face du presbytère. C'était la résidence du docteur Brisson.

Conférence du 19 novembre 1997

20:00 heures

Gilles Boileau de la FSHQ

Sujet : Monuments et paysages québécois avec projection de diapositives

En cette saison 1997-1998, la SHLM entend continuer les activités habituelles qui consistent à élargir le champ des recherches en histoire et généalogie. Un autre volet tout aussi important consiste à recevoir les visiteurs, 5 jours/semaine. Ceux-ci viennent consulter notre bibliothèque pour des renseignements généalogiques et nos archives pour renseignements historiques. Nos archives informatisées fournissent à nos quelque 4 000 à 5 000 visiteurs annuels une mine de renseignements qui leur procurent grande satisfaction. Il faut souligner les heures de présence des quelques bénévoles qui assurent accueil et assistance à ces visiteurs.

D'autres projets sont déjà élaborés et leur mise en marche s'effectue graduellement. Nous vous en donnons ci-après une courte description. Chacun sera à même de constater que l'étape des 25 ans de la SHLM constitue un tremplin vers des réalisations dont tous les membres pourront être fiers.

L'éducation et la culture mobiliseront une large part des énergies déployées.

Courte description de ces projets, tels que soumis à la Régie :

A) Développement de sites Internet pour le niveau primaire des écoles de La Prairie et d'ailleurs (jeux éducatifs).

B) Activités d’enrichissement en histoire, en collaboration avec le personnel enseignant et les étudiants de l'école secondaire La Magdeleine de La Prairie (éducation).

C) Brochure sur le Parcours historique dans le Vieux-La Prairie (éducation).Conception, réalisation, impression, participation étudiante.

D) Expositions et conférences (éducation, culture).

E) Bibliothèque, volumes répondant aux besoins des nombreux visiteurs à la recherche de documentation en histoire et en généalogie : étudiants de CEGEP et universitaires, canadiens et américains à la recherche de leurs origines. Diffusion de nos archives. aide à la recherche.

F) Répertoire de baptêmes et sépultures. Le résultat des recherches effectuées depuis 3 ans sera publié sous peu. La période couverte va de 1667 à 1990 (généalogie).

G) Projet géographique des terres de la Seigneurie de La Prairie. À partir de nos documents d'archives écrites, dessiner des cartes à l'ordinateur qui situent les terres concédées aux colons successifs depuis 1667 (éducation, culture).

Cette énumération suscitera certainement de nombreux points d’interrogation; d’où viendra le personnel requis et le financement pour tous ces projets ?

Pour ce qui est du personnel, la SHLM pourra compter sur les quelques bénévoles déjà engagés dans ces projets et ceux-ci s’adjoindront des personnes rémunérées via des subventions gouvernementales.

Quant au financement qui devra être assez consistant, la SHLM s’est adjoint depuis quelque temps un responsable d’une cueillette de fonds. Celui-ci a signé un contrat au nom de la SHLM avec la Société des Jeux et Loteries du Québec. À chaque semaine, la SHLM présentera son BINGO. Les bénéfices seront versés dans une caisse à part, et la Régie effectuera une surveillance constante et minutieuse afin de s’assurer que tous les fonds recueillis servent aux activités d’éducation et de culture mentionnées plus haut.

Ces après-midi de Bingo seront tenus tous les jeudis, de 13h.30 à 16h., au Paladium de Brossard, à compter de la fin novembre.

Toutes les conditions semblent réunies pour assurer à la SHLM des revenus substantiels et les jeunes de nos écoles en seront largement bénéficiaires.

Depuis les tout débuts de la SHLM, des chercheurs sont venus consulter nos riches archives pour étoffer des recherches en plusieurs disciplines.

Soulignons la présence de visiteurs venant au lieu d’origine de leur famille dont l’ancêtre était un des pionniers de La Prairie. Il en est venu de Californie, des États américains du Mid-ouest, des états plus près de nous tels la Nouvelle-Angleterre, etc. Ils viennent nombreux et arrivent souvent munis d’une abondante compilation généalogique dans l’espoir de compléter cette recherche des ancêtres qui les passionne. Nos archives généalogiques informatisées sont alors une source importante permettant d’ajouter maints détails à un travail déjà considérable. Plusieurs donnent ensuite la généalogie complétée à la SHLM en nous exprimant leur fierté et leur reconnaissance.

Parmi les nombreux chercheurs dont l’histoire constitue le but principal de leur visite à la SHLM, mentionnons les étudiants de CEGEP et d’universités. Nous les accompagnons volontiers dans nos archives. Certains vont puiser dans le XIXe siècle et trouvent matériel pour étoffer une étude des débuts de l’étalement urbain du village, tel le "Fort Neuf", en l’année 1821. Une étudiante en urbanisme a établi une étude comparative des usages de bâtiments publics dans le Vieux-La Prairie sur une période de plus de 100 ans. Actuellement, deux étudiants en géographie suivent à la trace les changements subis par notre territoire urbain à partir des années 1950 à aujourd’hui. Nous recevons, à titre de remerciement, copie de ces travaux qui enrichissent la masse de riche documentation dont nous sommes déjà dépositaire. Chacun comprendra les raisons qui nous motivent à assurer pour nos archives un milieu qui procure un maximum de protection !

Au jour le jour, octobre 1997

Lors du décès de l'Abbé E. Choquet, le diocèse remettra tous ces documents dont il s'était constitué le gardien aux Archives nationales du Québec à Montréal.

Au début des années 1978, des membres de la SHLM se rendront régulièrement à Montréal et effectueront le travail d’inventaire, de compilation et d'indexation de tous ces documents. Vingt mille (20,000) photocopies des principaux documents deviendront propriété de la SHLM; c'est le Fonds d'Archives Élisée Choquet.

Élisée Choquet met à la disposition du grand public intéressé à la connaissance de l'évolution de la Commune, cette institution majeure des Seigneuries de la Nouvelle-France, le volume Les communes de La Prairie, publié en 1935. Résultat d'une recherche effectuée avec grande rigueur, ce volume est LA référence obligée permettant de connaître les changements subis par ce grand territoire découpé à même la Seigneurie de la Prairie dès 1667. «La fin de la terre», roman d'anticipation scientifique est publié en 1931 par un auteur natif de La Prairie. Emmanuel Desrosiers situe le centre nerveux des savants qui préparent la fuite vers la planète Mars dans l'île au Diable, en pleins rapides de Lachine. N'eut été de son décès prématuré à l'âge de 48 ans, E.D. aurait publié son manuscrit «Rien que des hommes» qui décrit la vie des humains sur Mars et leur nostalgie en se souvenant de la Terre où ils espèrent revenir.

Une femme, Cécile Beauregard, sous le pseudonyme d'Andrée Jarret, publie «Le médaillon fatal» en 1924. Ce roman d'amour est une analyse perspicace de la mentalité des habitants de La Prairie dans notre village, centre de vie pour une population à majorité rurale. Ses descriptions du La Prairie d'alors, devenu en cette fin du XXe siècle Le Vieux-La Prairie que l'on veut jalousement conserver, présente un milieu de vie, et un aménagement urbain qui a peu changé depuis.

Depuis la nuit des temps, l'être humain a su agrémenter sa vie par des loisirs qui faisaient oublier la monotonie d'une vie quotidienne laborieuse. Il est intéressant de suivre l'évolution des divertissements choisis par nos prédécesseurs dans le La Prairie des XIXe et XXe siècles. La contribution des talents locaux suscitait une cohésion sociale qui permettait à chacun de vivre un sentiment d'appartenance à son village et à sa région. Le divertissement "chez soi", dont la télévision, a provoqué une vague d'individualisme que certaines essayent de compenser par l'appartenance à une multitude d'associations ou clubs sociaux. La vie communautaire d'autrefois s'est transformée sous l'impact des inventions récentes qui ont fait éclater le nombre des possibilités offertes à qui veut et peut se les offrir. L'évolution el les changements avec le temps demeurent donc une loi de l'histoire à laquelle toutes les générations sont inévitablement soumises.

J'ai enfin terminé la lecture de la quatrième et dernière tranche de l'Histoire populaire du Québec de Jacques Lacoursière. Contrairement aux trois premiers tomes, la récolte d'extraits relatifs à l'histoire de La Prairie y fut plutôt mince puisqu'elle se résume à une seule mention:

Tome quatre:

Page 249:

«Le même jour (le 8 septembre 1939), le député de Beauharnois-Laprairie, Maxime Raymond, demande au président de la Chambre la permission de déposer une pétition portant 100 000 signatures de la province de Québec, demandant que le Canada s'abstienne de participer aux guerres extérieures. La motion est rejetée «parce qu'il s'agit d'une déclaration signée et non d'une pétition adressée au Parlement du Canada».

Une bonne nouvelle cependant; l'Histoire populaire du Québec est maintenant disponible sur cédérom. Plus de 2 000 pages de texte indexées et enrichies de cartes, d'entrevues et de commentaires; le tout pour 49,95$.

Deux autres cédéroms sont également disponibles pour le chercheur en histoire: Horizon Canada regroupe plus de 3 500 pages de texte et 5 000 photographies (49,95$).

Cap-aux-diamants regroupe sur disque optique compact tous les numéros réguliers et hors-série de 1985 à 1995 de celle prestigieuse revue consacrée à l'histoire du Québec (79,95$).

Bonne lecture et bonne recherche!

A la fin du mois d'août dernier, des fouilles archéologiques ont eu lieu sur le site BiFi 15 (partie du lot 59) face à l'église de la Nativité. L'objectif premier de ces fouilles consistait à valider et à identifier les vestiges de la palissade construite à la fin du 17e siècle. Il s'agissait donc de fouiller les sols de part et d'autre de la palissade afin de déterminer quelles furent les principales activités humaines de l'époque.

Les artefacts recueillis (hameçons en métal forgé, poterie Saintonge, faïences françaises, ossements d'animaux, etc.) permettront de jeter quelque lumière sur le mode de vie de nos ancêtres.

De plus trois tranchées ont été mises à jour: une première correspond à la palissade originale, une seconde tranchée contenait des petits pieux qui auraient sans doute à l'époque supporté une remise, enfin une troisième tranchée montrait des pieux plantés selon un angle de 45, sans doute devaient-ils servir à supporter la palissade.

Selon l'archéologue responsable des fouilles, plusieurs éléments permettent de croire qu'il existait sans doute une autre palissade située plus à l'est que la palissade originale.

|

Normand, Gisèle et Hélène Legault |

||

|

Léonie Valiquette Bernard Legault |

Sainte-Claire de Montréal 23 août 1952 |

Ernest Legault Bernadette Cusson |

|

Joseph Valiquette Marie Irène Vèzeau |

Sainte-Anne-des-Plaines 08 mai 1916 |

Philorum Vèzeau Mérilda Coursol |

|

Adrien Valiquette Orize Gascon |

Sainte-Anne-des-Plaines 24 novembre 1885 |

Élie Gascon Célina Éthier |

|

Pierre Valiquette Domitille Boisvert |

Saint-Louis de Terrebonne 03 juillet 1849 |

Moïse Boisvert Marie Corbeau |

|

Pierre-Jacques Valiquette Marie-Louise Gagnon |

Saint-Louis de Terrebonne 11 août 1823 |

François Gagnon Catherine Labelle |

|

Jacques Valiquet Marie-Louise Forest |

Saint-Louis de Terrebonne 13 juillet 1795 |

Jean-Baptiste Forest Marie-Amable Guérin |

|

Pierre Valiquet Marie-Catherine Limoges |

Sainte-Rose, Île-Jésus 20 juin 1757 |

Jacques Limoges Angélique Taillon |

|

Pierre-Louis Valiquet Madeleine Chartrand |

Saint-Louis de Terrebonne 19 février 1720 |

Thomas Chartrand Marguerite Vienne |

|

Pierre Valiquet Élisabeth Campeau |

Notre-Dame de Montréal 15 août 1701 |

Étienne Campeau Catherine Paulo |

|

Jean Valiquet dit Laverdure Renée Loppé |

Notre-Dame de Montréal 23 septembre 1658 |

Jean Loppé Marie Desprez |

|

Jean Valiquet Nicole Langevin |

Jean, époux de Renée, était serrurier et armurier, arrivé en Nouvelle-France avec le régiment de Carignan; il venait de Saint-Jean du Lude, arrondissement de La Flèche, évêché d’Anger, Anjou (Sarthe) France) |

Mathurin Langevin Françoise Disle Renée, qui eut sept enfants, venait de Saint-Jean de La Mothe, arrondissement de La Flèche, évêché de Le mans, Maine (Sarthe) France |

Une soeur de mon père, religieuse de la Providence, me confia un jour que nos ancêtres avaient été des marchands de père en fils et en boutade, elle me souligna qu'elle-même avait ça dans le sang, puisque dans sa communauté elle occupa toujours le poste d'économe.

Grand-père Adrien était l'aubergiste du village et avait une meunerie. Étrangement, dans les années 40', ma soeur Thérèse se maria au fils de celui dont le père avait acheté ce même commerce, ma grand-mère étant devenue veuve. Aujourd'hui deux de ses fils vivent de ces entreprises. Parmi les frères de papa, lequel était directeur de banque, un fut prêtre, un autre député protonotaire au Palais de Justice de Montréal, un 3e gérant d’une importante quincaillerie et le benjamin aspira à la prêtrise, mais sa santé ne lui permit pas d'y accéder: il décéda dans la jeune cinquantaine.

Mon frère qui est médecin était le seul descendant mâle des Valiquette, les autres n'ayant pas eu de garçon; lorsqu'il se maria au début dans années 50', mon père lui souhaita d'avoir au moins un fils, s'il ne voulait pas que la génération s'éteigne. Alors, quinze jours avant le décès de notre père, l'année suivante, ce dernier eut la joie de voir naitre son premier petit-fils Depuis, quatre autres garçons se sont ajoutés à la famille de mon frère et en plus cinq petit-fils portant le nom Valiquette sont nés et notre génération n'est plus en péril

Ainsi, le voeu de notre "paternel" a été plus qu'exaucé.

Léonie Valiquette-Legault

VALLIQUET dit LAVERDURE, Jean, (Signait "J Valliquet" et "J Valllicqet") il était armurier et serrurier, et fils aîné de Jean Valliquet, notaire et tabellion au Lude (Sarthe), et de Nicole Langevin. Cousin de Mathurin Langevin et de Marie Pontonnier, il avait été baptisé le 14 juillet 1632 à Saint-Vincent du Lude. Le 16 avril 1653, dans l'étude de maitre Lafousse, notaire à La Flèche, il s'engagea envers M. de la Dauversière à aller travailler durant 5 ans à Villemarie au salaire de 80 livres par an, payable à la fin de chacune des 5 années, et le 20 juin suivant, en rade de Saint-Nazaire, il reconnut avoir déjà reçu 114 livres en avance sur ses gages (gr Belliotte). Valliquet fut un des plus courageux défenseurs de Montréal à son berceau, car il reçut le grade de caporal à la 19e escouade, lorsque Maisonneuve créa, en 1663, sa milice de la Sainte-Famille (Faillon, Hist., III, 18). L'abbé Faillon ne nous apprend pas si notre armurier reçut quelque faveur de M. de Maisonneuve pour l'engager à se fixer à Villemarie. Cc qui est sûr, cependant, c'est qu'il obtint des seigneurs de Montréal plusieurs belles concessions. Le recensement de 1667 nous apprend (Suite. Hist., IV, 77a) qu'il possédait une habitation où 11 arpents étaient en culture. Ses voisins étaient alors Pierre Picoté de Belestre et Jacques de Laporte. Il eût encore trois autres terres: l'une à Boucherville de 2 arpents de front sur 25 de profondeur, entre Hubert Le Roux et Jacques Fontaine, qu'il vend le 10 août 1672 (gr. Basset) à Marin Joubert dit La Rivière; une autre de 2 arpents sur 20 "au bois brûlé", entre Louis Marie dit Sainte-Marie et Louis Guêtron, qu'il vend aussi le 17 juillet 1674 (gr. Basset) à Jacques Saint-Yves, une dernière enfin, "à Sainte-Marie", de un arpent et demi sur 15, entre André Demers et Jean-Baptiste Céloron de Blainville, qu'il donne à bail à ce dernier pour 2 ans le 9 février 1692 (gr. Adhémar). Les ventes de 1672 et de 1674 marquaient-elles une dépression dans l'âme de notre agriculteur armurier? Toujours est-il que notre homme loua d'abord ses services à un marchand de Québec nommé Nicolas Marion (gr Duquel, 5 mars 1680). Puis, ayant rencontré une ancienne connaissance de Montréal, Pierre Houden dit Lataille, il se fixa avec lui à Lauzon On les voit tous deux en 1684 agréer du Sieur Ruette d'Auteuil une concession de terre de 6 arpents sur 30 (gr. Rageot, 11 fév. 1684), puis, prendre à bail le domaine de ce seigneur (ibid., 11 avril 1684, voir pièce 53). Valliquet allait-il donner suite à ces engagements? Pas pour le moment, du moins : 1684 fut l'année de la campagne de M. de la Barre contre les Iroquois Tout citoyen disponible devait s'enrôler. Jean Valliquet fut du nombre. Le 15 juillet de cette année il abandonne la terre de Denis Guyon qu'il avait prise à bail, cédant à son propriétaire fruits et légumes à l'exception des "bled et pois français", lui demandant "d'en tenir compte en cas de mort à ses enfants et faire prier Dieu pour le repos de son âme" (gr. Rageot). On retrouve Jean Valliquet à Varennes en 1692 (gr. Adhémar, 9 fév.). Le 15 août 1701 (gr. Adhémar) on le dit décédé. Il avait épousé à Montréal, le 23 septembre 1658 (contrat Basset, 20 sept.) Renée Lopé, fille de défunts Jean Lopé et Marie Després, de Saint-Jean-de-la-Motte (Sarthe) au diocèse du Mans Elle trépassa avant 1679, après avoir eu sept enfants. Nombreuse postérité.

De Sylvain Rivard :

1° – Les amérindiens et les Inuits du Québec aujourd’hui, par Gouvernement du Québec, affaires autochtones

2° – Historique des réserves et villages indiens du Québec, par Larry Villeneuve, Affaires indiennes, Canada

De Jean-Pierre Yelle :

Correspondance de Rosina Dagenais

Également reçu :

Saint-Félicien, par Russel Bouchard, Société historique du Saguenay, cahier no. 9

En consultant les archives de la Société historique de La Prairie, nous pouvons découvrir des personnages fort intéressants de notre histoire. Une recherche en ce sens s’effectue présentement dans le cadre du projet conjoint SHLM-École secondaire de la Magdeleine de La Prairie dont on a parlé dans le numéro de septembre.

Lorsqu’on regarde la carte géographique du Nord-Est américain, on constate que la Ville de La Prairie se situe à un endroit stratégique. Elle se retrouve au carrefour de deux axes de communication très anciens. En effet, dès la préhistoire, il existait un réseau d’échanges entre la côte atlantique (région de New-York) et la vallée du Saint-Laurent via la rivière Hudson, les lacs George et Champlain et finalement la rivière Richelieu. Si on voulait se rendre à Montréal ou plutôt Hochelaga, il fallait couper court à travers les terres entre Saint-Jean et La Prairie ou Kentake. La route 104 (chemin de Saint-Jean) a d'ailleurs été construite en suivant un ancien sentier amérindien. En plus de cet axe nord-sud, il existait aussi un axe est-ouest par le Saint-Laurent. Ce dernier menant vers la région des Grands Lacs.

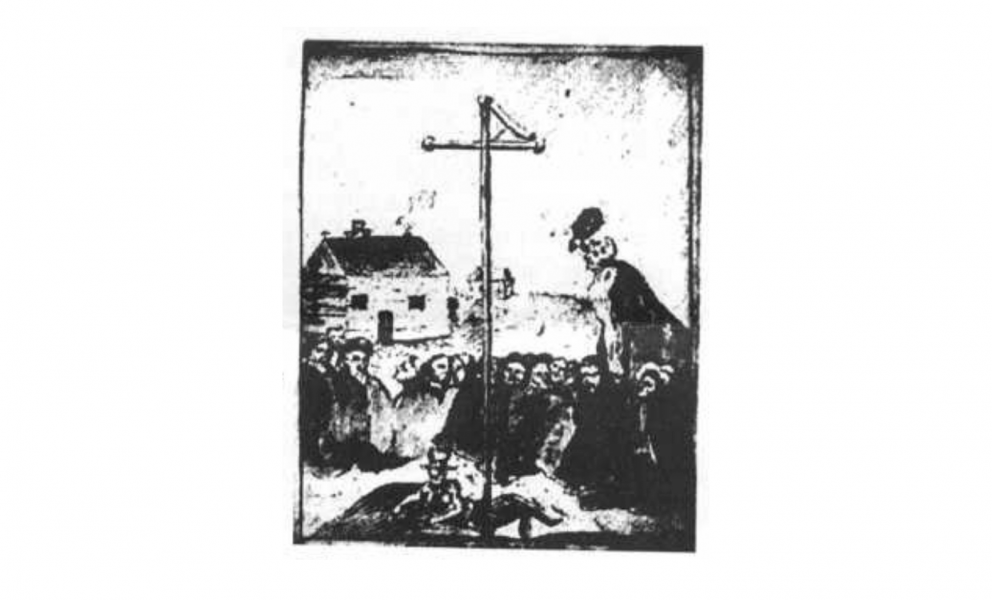

C'est pourquoi les pères Jésuites ont installé, dès le 17e siècle, une mission à Saint Xavier des Praiz (La Prairie). Elle servait entre autres de relais aux voyageurs en direction des pays d'En Haut (Grands Lacs). De nombreux Amérindiens amis des Français s'y sont retrouvés. C'est ce que nous rappellent les personnages Pierre Tonsohonten (Huron-Wendat) et sa femme Gadeakteua (Érié). Ceux-ci ont connu l'époque troublée des guerres entre la Confédération iroquoise alliée aux Britanniques et les nations amérindiennes alliées aux Français. Ainsi, on a relevé la présence de près de 22 nations à La Prairie au milieu du l 7e siècle. Cette mission déménagera plusieurs fois pour finalement se retrouver à Khanawake. Le père jésuite Claude Chauchetière nous a laissé des gravures de cette époque où français et Amérindiens vivaient ensemble à La Prairie.

Les guerres iroquoises ont été à l'origine de la milice canadienne. Plusieurs personnages de La Prairie se sont illustrés sous les armes. Nous pouvons mentionner le pionnier, Claude Guérin dit Lafontaine. Ce dernier demeurait à l'intérieur du fort au coin de Sainte-Marie et du chemin Saint-Jean actuel. De plus, il cultivait une terre à la côte de Fontarabie. L'obligation d'avoir une demeure à l'intérieur du fort pour se protéger des attaques iroquoises est une caractéristique des débuts de notre histoire. Les Leber ont marqué particulièrement l'histoire de la milice chez nous. De père en fils, nous retrouvons quatre François Leber miliciens (les trois derniers étant même capitaine). La milice canadienne était reconnue pour sa valeur et son endurance par les soldats réguliers venant de France. Il en fut de même pour les Britanniques lors des guerres avec les États-Unis (1775-1776 et 1812-l813). Notons à cet effet la participation du notaire Laprairien Edme Henry à la célèbre bataille de Châteauguay.

L'essor industriel qu'a connu La Prairie au XXe siècle est aussi dû à sa situation géographique. Ainsi, la venue du chemin de fer de concert avec les traversiers a favorisé la présence de nombreux marchands tels les Andrew Ésinhart (coin Saint-Georges et Saint-Ignace), Hyacinthe Sylvestre (personnage fort coloré de notre histoire), Léon Benoît Charlebois (homme d'affaire important et aussi député) et plusieurs autres. Le sol argileux de notre région a permis la venue des briqueteries et ce, dès 1872 avec le briquetier Joseph Thibodeau. Il ne faudrait pas passer sous silence les nombreux ouvriers qui ont travaillé dans la chaleur des fours à briques, tel Wellie Corneau qui fut fidèle à son poste pendant plus de 34 ans à la National Brick Company.

Plusieurs femmes ont marqué notre histoire. Rappelons brièvement Charlotte Leduc qui tenait avec son mari Pierre Marassé une école modèle sur la rue Saint-Jacques. Elle devait avoir la vocation, car elle enseigna de 1805 à 1865 cl mourut àl'âge vénérable de 101 ans et 7 mois ! Il faut dire qu'à cette époque la retraite anticipée n'existait pas encore … Et que dire des sœurs Blanchard, dont l'une, frappée de paralysie, enseignait de son lit !

Un personnage, à lui seul, mériterait une étude approfondie. Il s'agit du docteur Thomas Auguste Brisson. En plus de pratiquer la médecine, il fut aussi maire de La Prairie. C'est à ce titre qu'il favorisa la venue des briqueteries dans notre municipalité. Membre actif de la Société Littéraire et passionné d'histoire, il amassa une importante documentation historique qui est à l'origine du Fonds Élisée Choquet (du nom de l'abbé qui continua l'œuvre du docteur Brisson). À l'instar du curé Labelle, il s'occupa de colonisation en fondant la Société générale de Colonisation et de Rapatriement de la province de Québec. De plus, la Société historique possède une copie de l'abondante correspondance de M. Brisson écrite entre 1884 et 1927.Une véritable mine d'informations diverses sur celte époque. Il y aurait encore beaucoup à dire sur les nombreux personnages de notre riche histoire. Ce trop bref aperçu ne témoigne que d'une partie infime de celle-ci. Nous aurons sûrement l'occasion d'en reparler.

Conférence du 15 octobre 20:00 heures

Johane Hébert, musicologue

Sujet : La vie musicale de la paroisse de la Nativité de La Prairie

Au jour le jour, septembre 1997

Antérieurement à l’établissement d’une mission à La Prairie, un groupe d’Amérindiens que l’on nomme aujourd’hui Iroquoiens du St-Laurent ou Nadoueks laurentiens ont occupé notre région jusqu’à leur extinction dans la seconde moitié du 16e siècle. Des tessons de poterie et autres artefacts appartenant à ce groupe ont été retrouvés lors de fouilles archéologiques à La Prairie. Quelques pièces d’origine algonkienne ont également été mises à jour.

Cependant, nous savons peu de choses de la présence amérindienne à La Prairie jusqu’à ce que les Jésuites, dans le cadre de leur projet d’évangélisation, s’y établissent en 1667. Ce poste sert alors de relais aux missionnaires oeuvrant dans la région des Grands Lacs et plus à l’ouest. Ils y fondent la mission Saint-François-Xavier dite du Sault-St-Louis, destinée à accueillir et à convertir au christianisme les diverses bandes amérindiennes décimées par les guérillas et épidémies ou converties en d’autres lieux. Les premiers Amérindiens à être reçus à cette mission, que les Iroquois nomment Kentake c’est-à-dire «à La Prairie», sont Pierre Tonsohoten, une Huron-Wendat converti, sa femme Gandeakteua de la nation Érié ainsi que quelques compagnons Onéidas. Ce petit groupe qui cohabitait dans une même cabane avec les Français, devint très rapidement une bourgade de 28 familles. Plus tard, un fort contingent de Kanien’Kehaka (Mohawk) principalement du clan de la tortue venus de l’État de New York, ainsi que de nombreux autres groupes sont venus grossir les rangs de la mission. Bientôt, on y dénombre jusqu’à 22 nations vivant dans des cabanes d’écorce entourées d’une enceinte de bouleaux blancs.

À cause de l’appauvrissement du sol ou du trafic de l’alcool, la mission dut être déplacée en amont à quatre reprises. Soit Kahnawaké (au rapide) en 1676, Kahnawakon (dans le rapide) en 1689, Kanatawanké (d’où le village a été ôté) en 1696, pour finalement s’établir en 1716-17 sur le site actuel de la mission que les Amérindiens rebaptisèrent Kahnawaké.

À La Prairie, l’emplacement occupé par les Amérindiens dans les terres prit le nom de la Borgnesse en l’honneur d’une résidente amérindienne borgne; ce nom persista longtemps.

Tout au long du 18 siècle, d’autres Amérindiens arrivèrent à La Prairie, Ceux-ci, au nombre de 57, étaient des prisonniers de guerre, surtout de la nation Panis (du Haut Missouri), soumis à la servitude, ils se sont pour la plupart affranchis et métissés avec la population canadienne-française de la région.

Édouard Légaré

Né à Paris, France, où son père, le capitaine Honoré-Édouard Légaré, époux de Juliette Émond, était en poste au Ministère de l'Immigration et de la Citoyenneté comme officier de visa de 1928 à 1931, il fit ses études classiques au Séminaire de Saint-Jean, aujourd'hui le Cégep.

Il fit carrière dans la fonction publique fédérale aux Douanes et Accise, dont les 18 dernières années à la Division des Enquêtes à Montréal. En 1956, il épouse Yolande Ruel de Beauport, qui enseigna 25 ans à Saint-Marc de Candiac.

Nicolas Légaré, l’ancêtre

Édouard est un des descendants en ligne directe de Nicolas, fils de Gilles, joaillier et orfèvre, et de Marguerite Fontaine, époux d'Anne Dupré, fille d'Antoine et de Marie-kan ne Guérin dit Brunet.

Nicolas serait né à Amiens, Picardie, vers l 655 et serait arrivé en Nouvelle-France vers l669-70 avec veuve sa mère. Au recensement de 1681, on le rapporte domestique de Pierre de Saurel. Il décéda en 1741 à Château-Richer et son épouse fut inhumée à Québec en 1744.

Joseph Légaré, artiste-peintre (1795-1855)

L'honorable Joseph Légaré, descendant en ligne directe de Nicolas et arrière-grand-père d'Édouard, était le fils de Joseph et de Louise Routhier et l'époux de Geneviève Damien.

Joseph Légaré, peintre, fut un propriétaire foncier et ouvrit, en juin 1838, avec l'avocat Thomas Amiot, la première galerie d'art. Il fut, entre autres fonctions, juge de paix et aurait été, en 1855, le dernier conseiller législatif à être nommé. Il a été l'initiateur de la peinture paysagiste canadienne. Étant engagé socialement à un haut niveau. Il s'en suivit qu'il participa, comme patriote, aux manifestations durant les Troubles de l837 et fut emprisonné.

Il eut une vie artistique, politique et sociale très chargée. Entre autres, il encouragea l'instauration des écoles des Frères de l’Instruction Chrétienne. En 1986, l'ONF réalisa un documentaire à son sujet, intitulé «Un Québécois Retrouvé».

Narcisse-Damien Légaré, MV, notaire (1828-1904)

Fils de Narcisse-Damien et père d'Édouard, Honoré-Édouard, avant de faire carrière dans la fonction publique fédérale au Ministère de l'Immigration, se distingua comme lieutenant avec le 22e Bataillon, devenu aujourd'hui le Royal 22e Régiment, à la bataille de Courcelette dans la Somme en septembre 1916. Le 22e fut fondé en octobre 1914 par le Colonel Gaudet aux casernes de Saint-Jean, emplacement qui devint le Collège Militaire Royal

Les Légaré

Le comte Arnaud de Chassey, généalogiste et expert en orfèvrerie de Paris, m'a appris dans une lettre que les Légaré se seraient distingués comme orfèvres entre les XVIe et XIXe siècles. Deux, dont Gilles, père de Nicolas, l'auraient été auprès de Louis XlV au Louvre. Selon Monsieur de Chassey, les Légaré seraient originaires de Chaumont-en-Bassigny, en Champagne.

Note: Il est à noter que, dans les descendants de Nicolas, certaines familles préfèrent écrire «Legaré», plutôt que «Légaré».

|

Lise-Marguerite, Yoland et Carol |

|

|

|

Édouard Légaré Yolande Ruel |

La Nativité-de-Notre-Dame, Beauport 12 mai 1956 |

Louis-Édouard Ruel Marguerite Laurent dit Lortie |

|

Honoré-Édouard Légaré Juliette Émond |

Saint-Roch de Québec 16 septembre 1924 |

Charles-Nazaire Émond Zélia Mignier dit Lagacé |

|

Narcisse-Damien Légaré Célanire-Suzanne Lambert |

Saint-Romuald d’Etchemin 21 avril 1873 |

Julien Lambert Marie-Angélique Damien |

|

Joseph Légaré Geneviève Damien |

Notre-Dame de Québec 21 avril 1818 |

Joseph Damien Catherine Parent |

|

Joseph Légaré Marie-Louise Routhier |

Notre-Dame de Québec 22 janvier 1793 |

Antoine Routhier Marie-Françoise Belleau dit Larose |

|

Jean-Baptiste Légaré Marguerite Plamondon dit Lafleur |

Notre-Dame-de-L‘Annonciation de l’Ancienne-Lorette 22 novembre 1763 |

Ignace Plamondon dit Lafleur Marie-Thérèse Drolet |

|

Joseph Légaré Marie-Suzanne Dery |

La-Visitation-de-Notre-Dame, Château-Richer 15 juillet 1726 |

Maurice Dery Madeleine Philippeau |

|

Nicolas Légaré Anne Dupré |

Notre-Dame de Québec 10 janvier 1690 |

Antoine Dupré Marie-Jeanne Guérin dit Brunet |

|

Gilles Légaré Marguerite Fontaine |

Gilles, qui n’est pas venu au Canada, s’est marié vers 1654 à Saint-Rémy, ville, arrondissement et évêché d’Amiens, Picardie (Somme) France |

Marguerite qui n’a eu qu’un enfant, Nicolas, se remarie avant 1681 à Jacques Girard |

Les archives de la SHLM permettent de dresser, entre autres, un portrait des activités culturelles offertes pour La Prairie et la région, plus particulièrement aux XIXe et XXe siècles. Nous avons choisi la période s’étendant des années 1850 à 1950 environ.

Soulignons tout d’abord que La Prairie est le lieu de départ du peuplement de la Seigneurie (1667). Son importance administrative demeure au cours des siècles. C’est à La Prairie que les autorités installent le Bureau d’enregistrement des transactions foncières et immobilières du Comté, dont La Prairie est le chef-lieu. Le nom de “La Prairie ” désigne également les circonscriptions électorales au niveau provincial et fédéral. Centre administratif, La Prairie propose des activités culturelles à la population locale ainsi qu’à celle des villes environnantes.

Au début du XXe siècle, l’agriculture domine toutes les autres activités économiques et le gouvernement provincial crée un bureau de 3 agronomes qui a pignon sur rue, chemin de St-Jean, face à l’église. La foire agricole d’automne est alors un événement très important et fort couru. Il y a évidemment exposition des produits de la terre jumelée à l’étalage des produits d’artisanat confectionnés par les membres du Cercle des Fermières. Dans la Commune, une importante fête foraine attire des participants de tous âges pendant plusieurs jours. C’est d’ailleurs au même endroit qu’est situé l’actuel Marché des jardiniers.

La fête d’envergure offre des courses de chevaux, spectacles de lutte, jeux d’adresse, manèges et bien d’autres attractions. L’endroit porte le nom de Kempton Park, et on y est actif tout au long de la belle saison.

Dans le village, lieu par excellence de rassemblements, une fanfare offre régulièrement des concerts dans le parc situé sur les rives du fleuve, face à l’Hospice des religieuses de la Province. C’était un divertissement très apprécié qui attirait une foule nombreuse.

Le bazar, organisé par les religieuses de l’Hospice et les dames patronnesses, durait plusieurs jours. Les jeux d’adresse amusaient les jeunes qui exhibaient leurs talents, mille et un tirages sollicitaient les contributions des assistances. Fête importance, le bazar apportait un revenu appréciable aux religieuses qui avaient charge des pauvres et logeait les orphelines de la région et quelques personnes âgées.

La chorale paroissiale offrait aux fidèles, mélomanes ou autres, des offices religieux où le chant grégorien savait plaire, aux dires des chroniqueurs de l’époque. Des concours de chorale, organisés au niveau du diocèse, attribuaient des prix et La Prairie en sortait souvent gagnante.

17 septembre 1997

Sylvain Rivard, collectionneur, spécialiste en art amérindien.

Sujet : L’utilisation et les techniques amérindiennes de fabrication artisanale du nord-est du continent, de New-York au Nouveau-Québec.

Exposition : Sur des artefacts amérindiens : paniers, bols, sacs et étuis etc…

15 octobre 1997

Johanne Hébert, musicologue.

Sujet : La musique à La Prairie; vie musicale de la paroisse La-Nativité-de-la-Très-Sainte-Vierge.

19 novembre 1997

Gilles Boileau, Fédération des sociétés d’histoire.

Sujet : Monuments et paysages québécois, avec projection de diapositives.

21 janvier 1998

Julie Hamel, Commissaire au développement à La Prairie.

Sujet : Tâches et réalisations prévues au développement de la Ville de La Prairie.

18 février 1998

Marcel Fournier, historien.

Sujet : Ernest Douin, auteur dramatique et instituteur à La Prairie au XIXe siècle, avec vidéo sur une pièce de théâtre de cet auteur.

18 mars 1998

Père Jules Chaussée, s.j.

Sujet : Mgr. Lartigue et les Patriotes.

15 avril 1998

Jean Martin, historien.

Sujet : La ville de Sainte-Catherine et son histoire.

Un public plus restreint, fasciné par les images qui bougent, fréquentait régulièrement la première salle de cinéma de La Prairie, située rue St-Ignace, au début des années 1920, on l’appelait le théâtre de tôle. Une maison privée, qui existe encore aujourd’hui, recevait les premiers cinéphiles.

Fin des années 1930, le grand public se voit offrir par la brasserie Molson des films parlants, en belle saison, dans la cour des garçons fréquentant l’Académie St-Joseph, rue St-Ignace. Lorsque la température le permet à la nuit tombante, les spectateurs, debout, applaudissent les films d’aventure, surtout américains.

Il faut attendre la fin des années 30 et le début des années 1940 pour que se bâtisse une salle de cinéma, chemin St-Jean, angle Notre-Dame. Construite en amphithéâtre, cette salle offrait des fauteuils confortables et des répertoires comprenant de nombreux films français. Les films américains, traduits ou non, viendront plus tard. La clientèle est majoritairement francophone et vient des villes et villages environnants. L’accélération de l’étalement des banlieues, dont Brossard, permettra la naissance d’autres salles et on cessera alors les activités au cinéma de La Prairie.

Après cette énumération, forcément restreinte, des activités culturelles populaires offertes aux résidents de La Prairie et de la région, relevons certaines activités qui attirent un public moins nombreux. La Société littéraire de La Prairie, fondée en 1853, est l’institution majeure qui marquera la vie culturelle pendant plusieurs décennies.

Logée en plein cœur du village, la Société offre une bibliothèque bien fournie, une salle de lecture et des conférences. Des représentations théâtrales sont régulièrement offertes par des troupes locales. Des comédies légère, œuvres d’auteurs français ou locaux offrent un divertissement apprécié. Cette vocation de salle de théâtre s’est maintenue depuis le mi-XIXe siècle à aujourd’hui. Au même endroit, des comédiens amateurs continuent de présenter du théâtre, surtout en belle saison.

La bibliothèque, créée au XIXe siècle, offre au public lecteur des volumes français choisis pour leur orthodoxie religieuse. Il fallait éviter à tout prix les écrivains s’inspirant de la philosophie anticléricale issue de la Révolution française de 1789.

La salle littéraire était également le lieu où ensembles musicaux et chanteurs de talent ajoutaient aux divertissements de qualité offerts aux résidents de la région.

Le village des années 1920-30 compte un certain nombre de lettrés qui ont eu le privilège de bénéficier d’études avancées : littérature, médecine, droit. L’abbé Élisée Choquet, détenteur d’un doctorat en littérature française, anime et stimule ces personnes instruites. Ensemble, ils organisent des activités culturelles présentées à la salle littéraire. Bien plus, plusieurs manifestent leur intérêt pour l’histoire du La Prairie d’autrefois en cherchant et recueillant une impressionnante masse de documents écrits dont la source remonte quelquefois au début de la colonie. Avides de mieux connaître l’histoire du quotidien et des petites gens, ils font appel aux personnes âgées qui livrent la richesse de la tradition orale.

À suivre dans notre prochain numéro…

En septembre: conférence et exposition sur l’art amérindien du nord-est du continent

17 septembre 1997

Sylvain Rivard, collectionneur, spécialiste en art amérindien.

Sujet : L’utilisation et les techniques amérindiennes de fabrication artisanale du nord-est du continent, de New-York au Nouveau-Québec.

Exposition : Sur des artefacts amérindiens : paniers, bols, sacs et étuis etc…

1. Le projet subventionné Placement-Carrière été 1997 est terminé depuis le 22 août. Trois étudiantes, durant 10 semaines, ont assumé l’accueil au Musée et servi de guides dans l’arrondissement historique. Les visiteurs ont été très nombreux et ont apprécié leur passage dans le Vieux-La-Prairie.

Une graphiste, dans le cadre du projet Jeunesse Canada au travail, a terminé son emploi depuis le 23 août. Notre site Internet s’est enrichi d’un jeu interactif intitulé « Parcours historique dans le Vieux-La Prairie » que vous pouvez retrouver au site de la SHLM : http://pages.infinit.net/shlm

À l’automne, un projet conjoint SHLM-École secondaire de la Magdeleine de La Prairie sera mis en branle dans le cadre de Partenaires dans la création d’emplois. Notre employé, un historien, servira d’intermédiaire entre certains étudiants de 4e et 5e secondaires et des personnes-ressources de la SHLM. Les jeunes choisiront un personnage du passé dont parlent nos archives. Ils auront à faire le portrait de cette personne en la situant au plan social qu’historique et en mettant en valeur sa personnalité dans le temps et l’espace de La Prairie à l’époque choisie. La circulation de l’information se fera par Internet ou par des rencontres personnelles. Ce projet-pilote reste à être élaboré par les personnes concernées. La même subvention nous accorde une archiviste-traductrice qui aura la tâche de traduire du français à l’anglais le manuel d’utilisation du logiciel ARCHI-LOG, créé par la SHLM.

2. Les 26, 27 et 28 septembre, la SHLM participera à la Semaine de la culture organisée au niveau provincial. Nous offrirons deux activités : visites de l’arrondissement historique et observation de la maquette du Fort de 1684. Il s’agit d’une participation conjointe de la Ville de La Prairie et de la SHLM.

3. Les fouilles archéologiques de l’été 1994 avaient permis de mettre à jour la base de pieux de l’ancienne palissade de bois. Certains de ces artefacts avaient été recueillis et expédiés à Québec pour être «stabilisés». Après quelques années de patience, deux de ces pièces de bois sont maintenant exposées au Musée. Elles ont été traitées de façon à échapper aux ravages du temps et de l’air et sont conservées dans une montre étanche. À voir absolument …

Au jour le jour, juin 1997

Noël Legault dit Deslauriers, originaire d'Irvillac dans l'arrondissement de Brest, Bretagne, était le fils de Roch et de Marie Galion. C'est en tant que soldat de la compagnie de M. François Le Verrier de Rousson qu'il traverse l'Atlantique et prend épouse à Montréal en 1698 en la personne de Marie Besnard. En 1701, Noël achète une terre de trois arpents de front sur quarante de profondeur appartenant à Pierre Sabourin, et entreprend de la mettre en valeur. Deux ans plus tard, il fait l'acquisition d'un cheval, ce qui facilitera sans doute sa tâche.

Noël et Marie ont eu quatorze enfants dont les trois premiers furent des garçons, qui contractèrent mariage: Pierre-Noël en 1724 avec Angélique Brault dite Pommainville, Jean-Baptiste en 1726 avec Marie-Anne Cholet et Jean en 1727 avec Marguerite Milot. Pierre-Noël et Jean-Baptiste al1aient être des pionniers de Pointe-Claire. On les y trouve dans l'aveu et dénombrement des Messieurs de Saint-Sulpice dressé en 1731. Noël Deslauriers possède trente-trois arpents de terre, avec maison, grange et étable. Il paie aux seigneurs trois livres et trois minots de blé en guise de cens et rentes. Quant à Jean-Baptiste Deslauriers, il possède soixante-quinze arpents et a lui aussi maison, grange et étable et paye ses cens et rentes. Il semble vraisemblable que les deux frères ont déjà laissé tomber leur véritable patronyme à ce temps.

François-Marie fut le dernier-né (1721). Il épouse Marie-Rose Brazeau en 1740 et, mariés depuis seulement deux mois, Noël et Marie décident de s'installer chez eux. François-Marie et Marie-Rose y trouveront l'occasion de se fixer à bon compte, héritant ainsi d'une terre, de deux vaches, d'une jument, d'une brebis, de deux agneaux, d’un bélier, de seize poules et d'un coq. C'est sur cette terre de Pointe-Claire que s'éteindra Noël en 1747 et Marie en 1760.

Réal Legault, membre de notre société depuis déjà vingt-cinq, ans est un membre fondateur et a été le premier président de la SHLM en 1972.

|

Robert et Jean |

||

|

Réal Legault Gertrude Lepage |

La Nativité de La Prairie 28 mai 1949 |

Roch Legault Éliza La Toup de Kanawake |

|

Adélard Legault Alberta Brunet |

Saint-Joachin de Pointe-Claire 16 novembre 1916 |

Thomas Legault Rose-Délima Laporte |

|

Arphir Legault Philomène Lauzon |

Sainte-Geneviève de Pierrefonds 25 janvier 1869 |

Jules Legault Angélique Pilon |

|

André Legault Esthère Chorettte |

Sainte-Geneviève de Pierrefonds 11 février 1839 |

Joseph Legault Marie-Catherine Meloche |

|

Jean-Baptiste Legault Marguerite Théoret |

Saint-Joachin de Pointe-Claire 26 janvier 1807 |

Thoussaint Legault Josette Legault |

|

Jean-Baptiste Legault Suzanne Cardinal |

Sainte-Geneviève de Pierrefonds 16 novembre 1767 |

François Legault Marie-Josephte Meloche |

|

Pierre Legau Clémence Brisebois |

Saint-Joachin de Pointe-Claire 30 septembre 1738 |

Jean-Baptiste Legau Marguerite André dit Saint-Michel |

|

Noël Legot dit Des Lauriers |

Notre-Dame de Montréal 18 novembre 1698 |

Mathurin Legot dit Des Lauriers Marguerite Viart |

|

Roch Legos Marie Gaillon |

Noël est d’Irvillac, arrondissement de Brest, évêché de Cornouailles, Bretagne (Finistère) France |

Marie était veuve de François Gloria dont elle eut deux garçons |

Lors de notre prochaine assemblée générale ne ratez pas la projection sur écran géant du site internet de la SHLM

Durée de la projection : 30 minutes

AVIS DE CONVOCATION À TOUS LES MEMBRES DE LA SOCIÉTÉ HISTORIQUE DE LA PRAIRIE DE LA MAGEDELEINE

AVIS vous est donné que l’assemblée générale annuelle des membres de la Société historique de La Prairie de la Magdeleine aura lieu à son siège social, au 249 rue Sainte-Marie, à La Prairie, le jeudi 19 juin 1997 à 20 heures.

Vous trouverez sous pli l’ordre du jour de ladite assemblée générale annuelle des membres.

Jean L’Heureux, président

Claudette Houle, secrétaire

1.- Mot de bienvenue

2.- Adoption de l'ordre du jour

3.- Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 19 juin 1996

4. – Rétrospective de 1'année 1996-1997

Rapport du président

Rapport du trésorier

– Hélène Charuest : comité des expositions et conférences

– Claudette Houde: comité des visites guidées, Patrimoine bâti

– Patricia Mc Gee-Fontaine : comité des Archives

– René Jolicoeur : comité de généalogie

5.- Élections 1997-1998., postes à combler

Président

1er vice-président

Les personnes désireuses de se présenter à l'un de ces postes pourront en aviser la secrétaire à l'avance ou le soir même de l'élection.

a) président et secrétaire d'élections

b) règlement d'élections par le président d'élections

6.- Nominations

7.- Période de questions

8.- Levée de l'assemblée