- Au jour le jour, avril 2018

Conférence | La contribution militaire et civile des officiers des troupes de la marine au Canada 1683-1760

Conférencier: Monsieur Marcel Fournier

Quelque 900 officiers et cadets des troupes de la Marine ont servi au Canada entre 1683 et 1760. Issus pour la plupart de la petite noblesse française et canadienne, ces militaires ont parcouru l’Amérique pour explorer et défendre tout un continent au nom du roi de France. Cette conférence apportera des éléments nouveaux sur le rôle joué par ces officiers dans l’histoire de l’Amérique française.

Les conférences de la Société d’histoire de La Prairie-de-la-Magdeleine ont lieu à l’étage du 249, rue Sainte-Marie à La Prairie. Elles débutent à 19 h 30. Entrée libre pour les membres, 5 $ pour les non-membres. Renseignements au 450-659-1393.

- Au jour le jour, avril 2018

Test d’ADN et la généalogie

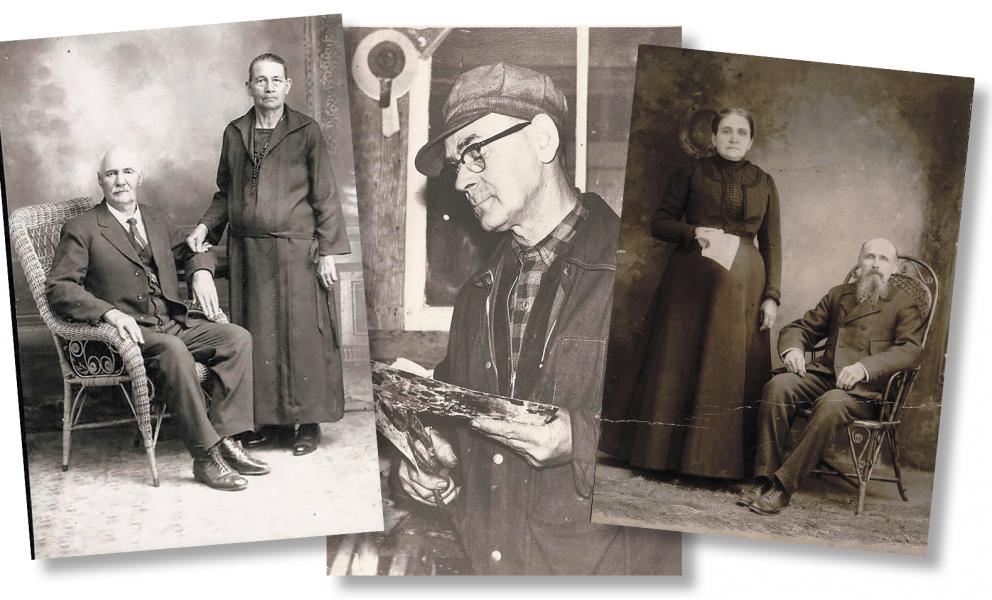

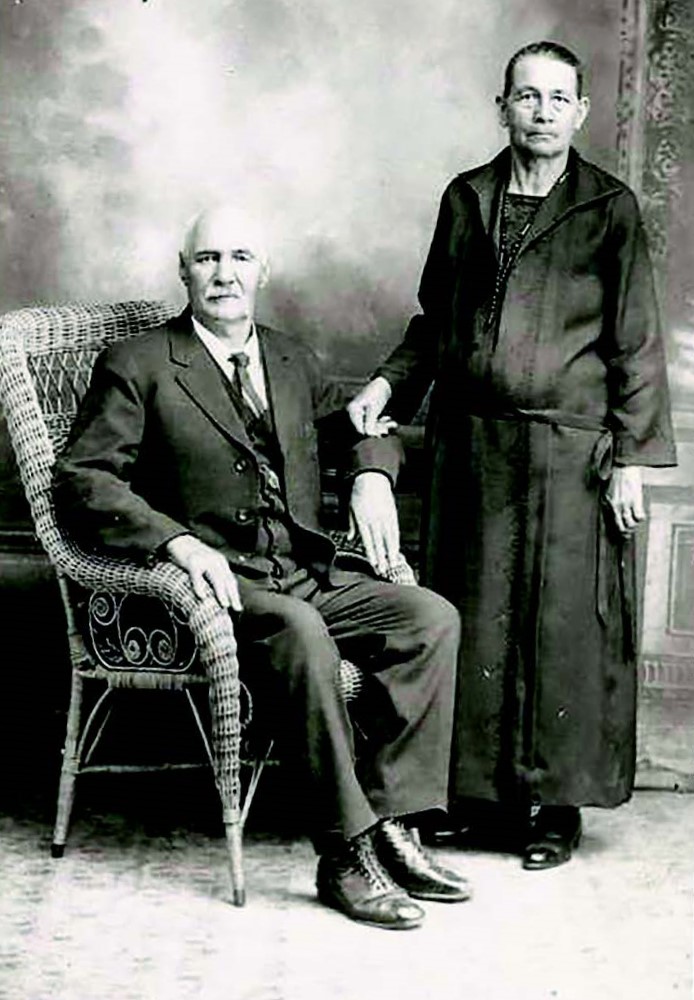

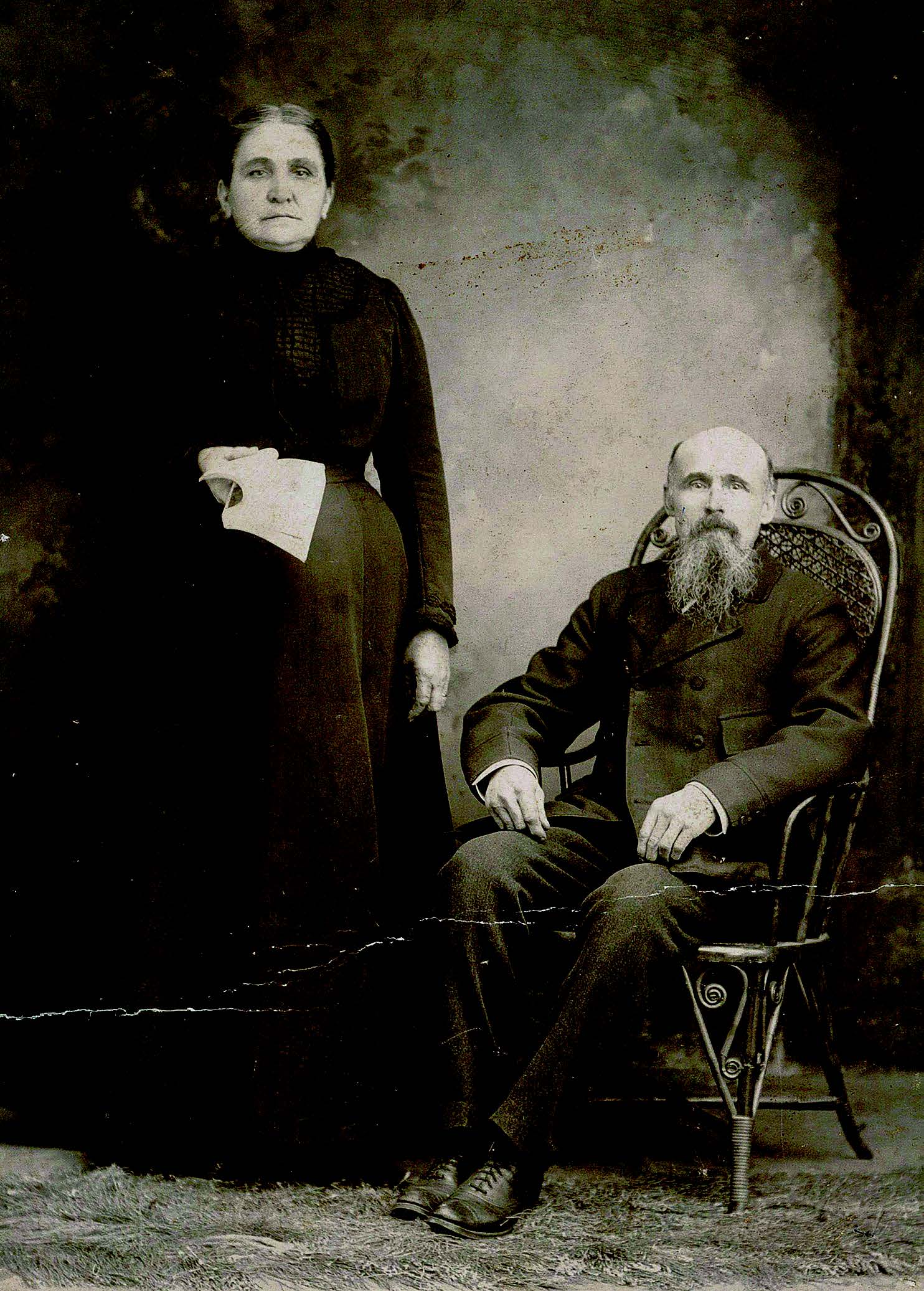

Je suis devenu membre de la SHLM au début de l’été 2007 afin de trouver mes ancêtres par le biais de recherches généalogiques. Je ne connaissais rien de ces derniers, sinon les noms de mes grands-parents. Plus jeune, je m’étais fabriqué un portrait assez simple de mes ancêtres en écoutant les anecdotes et les histoires de la parenté élargie lors des soupers familiaux de Noël, de Pâques ou de l’Action de grâces. Étant natif de Buckingham, j’avais alors compris que mes ancêtres étaient des fondateurs de cette région de l’Outaouais et que plusieurs d’entre eux avaient été coureurs des bois, bûcherons ou voyageurs ; artisans, habitants ou soldats.

Comme la plupart des membres de ma famille élargie sont de parfaits bilingues (anglais/français) et que plusieurs d’entre eux sont issus d’une souche britannique ou irlandaise, je me doutais bien que c’était le résultat d’un réseau d’alliances familiales bien installé depuis plus de 150 ans. Cependant, toute ma famille linéaire connue est francophone et mon identité a été construite autour de la réalité canadienne-française durant mon enfance et mon adolescence.

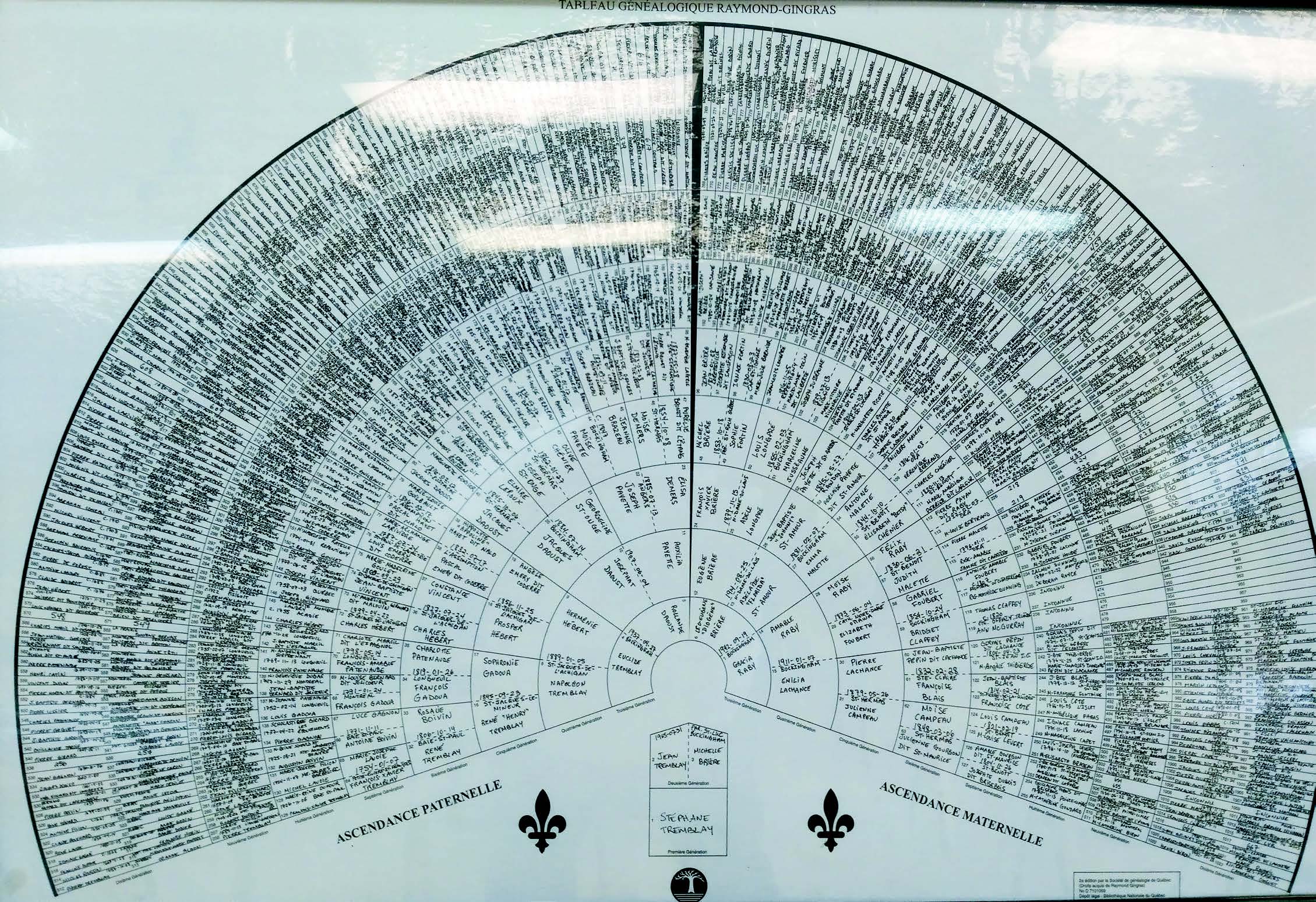

Entre 2007 et 2010, la généalogie occupait tous mes temps libres (étant enseignant, surtout durant la saison estivale). Toutes les données de mon arbre généalogique ont été sauvegardées sur mon compte d’Ancestry.com au fur et à mesure de mes découvertes. Le nombre d’ancêtres retrouvés dépassa rapidement le cap de la centaine puis

du millier. En ce moment, j’ai plus de 10 000 personnes dans mon arbre généalogique. Durant ces quatre années d’intenses recherches, les découvertes concernant l’histoire de mes ancêtres provenant d’une souche autre que française furent nombreuses. Voici, en gros, les plus importantes (P : du côté de mon père et M du côté de ma mère) :

Souche amérindienne

(P) Nicole ou Catherine Matanakinan (1698-1745 ; 7e arrière-grand-mère) : « Sauvage » de la nation des Népissing (lac Huron). Une importante délégation de cette nation se retrouve dans la mission des Sulpiciens au Sault-au-Récollet puis à Oka. Elle épouse Pierre Héry dit Duplanty (armurier du roi) dans les bois en 1717 et ce mariage sera officiellement célébré et reconnu par l’église catholique à Oka en 1738.

Souche irlandaise

(P) Jean Lahaie (né Lahey) dit Hibernois (1666-1738 ; 7e arrière-grand-père) : Irlandais capturé en 1695 lors du raid franco-autochtone de Corlar (Schenectady, NY). Il épouse Marie-Madeleine Souarten (née Swarton) à Québec en 1697.

(M) Bridget Claffey (1823-1887 ; 3e arrière-grand-mère) : La famille Claffey est originaire du comté d’Offaly (King’s county) en Irlande. Elle émigre au Bas-Canada en 1832 et elle serait une des premières familles mises en quarantaine sur le site de Grosse Île lors de son arrivée au pays. La famille s’installe par la suite à Cumberland (Ontario) et plusieurs des filles épouseront des fils de colons de Buckingham. Veuve d’Amos Donnelly (mariage à Buckingham en 1844), Bridget épouse Gabriel Foubert (Fils d’Antoine-Amable Foubert) à Buckingham en 1854.

Souche britannique (Angleterre/Écosse)

(P) William Johnson dit Jeanson

(1680-1731 ; 7e arrière-grand-père) : Soldat écossais de la garnison britannique de Port-Royal en Nouvelle-Écosse (l’Acadie a été cédée par la France à l’Angleterre lors de la signature du traité d’Utrecht de 1713 à la fin de la Guerre de Succession d’Espagne ; l’Acadie devient ainsi la Nouvelle-Écosse). Il épouse Isabelle Corporon (acadienne) à Port-Royal vers 1714.

(M+P) Ignace Raizenne (né Josiah Rising, 1694-1771 ; 7e arrière-grand-père) et Élisabeth Nim (née Abigael Nims, 1700-1747 ; 7e arrière-grand-mère) : Avant de former un couple, Josiah et Abigael habitaient la bourgade anglaise de Deerfield au Massachusetts. En 1704, ils sont enlevés par les alliés autochtones du sieur Jean-Baptiste Hertel de Rouville lors d’un raid durant la Guerre de Succession d’Espagne. Otages des guerriers autochtones, ils sont ramenés en Nouvelle-France où ils seront élevés dans les missions des Sulpiciens situées sur la Montagne (pied du Mont-Royal, rue Sherbrooke Ouest) et du

Sault-au-Récollet sur la rive nord de l’île de Montréal. Baptisés dans la foi catholique dès leur arrivée en Nouvelle-France sous les noms d’Ignace et d’Élisabeth, ils vont s’unir par le mariage au Sault-au-Récollet en 1715.

(P) Marie-Madeleine Souarten (née Swarton – 1675-1740 ; 7e arrière-grand-mère) : Elle a grandi à Salem dans le Massachusetts et elle est enlevée avec sa mère en 1691 lors du raid franco-autochtone de fort Loyal dans le Maine. Épouse Jean Lahaie dit L’Hivernois

à Québec en 1697.

(M) Rose-Mathilda Dunning (1791-1832 ; 4e arrière-grand-mère) : fille de Zalmon Dunning et de Deborah Royce du Vermont ; ceux-ci font partie des fondateurs du village de Cumberland sur la rive ontarienne de la rivière des Outaouais, situé en face de Masson/Buckingham au Québec. Abijah Dunning, le père de Zalmon est un vétéran de la Révolution américaine (sergent dans la milice du Vermont). Tout le clan Dunning quitte les États-Unis (Vermont) au début du 19e siècle pour profiter de la distribution de lots gratuits dans le Haut-Canada (ils ne sont donc pas des loyalistes comme je le pensais initialement). Rose-Mathilda épouse Antoine-Amable Foubert à Cumberland vers 1807.

Souche inconnue (ancêtres nés en Nouvelle-France)

(P) Joseph Damours dit Raymond/dit Toulouse (1730-1709 ; 6e arrière-grand-père) : Il a grandi à La Prairie mais ses parents sont inconnus. Il épouse Marie-Anne Pagési dit Saint-Amand à Sainte-Anne-de-Bellevue en 1754.

(M) Louis Longpré (1732-1793 ; 6e arrière-grand-père) : Il a grandi à Longue-Pointe, mais ses parents sont inconnus ; il épouse Marie-Angélique Janot dit Lachapelle à Longue-Pointe (île de Montréal) en 1757. La tradition orale du côté de ma mère affirme que Louis Longpré serait de souche amérindienne ou métisse.

Lors de l’été 2017, après avoir vu, à la télévision et sur internet, la publicité du site Ancestry à propos d’un test de salive pour connaître la composition ethnique de son ADN, ma conjointe et moi avons décidé de tenter l’expérience. Ce test coûte normalement 129 $ CD, mais nous avons profité d’un rabais « saisonnier » de 30 $. La démarche est simple : on commande la trousse de prélèvement en ligne et elle nous est expédiée par la poste quelques semaines plus tard. Dans l’éprouvette contenue dans la trousse, on fournit un échantillon de salive et on l’expédie au laboratoire d’Ancestry (situé en Irlande) dans

un colis postal prépayé. Avant d’expédier le colis, il faut associer le numéro de l’éprouvette avec notre profil du site d’Ancestry.com afin que les résultats puissent nous parvenir en ligne de 6 à 8 semaines plus tard.

Les régions déterminées par Ancestry ont manifestement des critères culturels et géographiques distincts (l’Irlande et l’Écosse se retrouvent dans deux catégories par exemple). La période chronologique couverte par ces tests doit s’étendre sur plus de 500 ans, car elle reflète la mouvance des populations sur une longue durée (ce qui explique la présence des régions du Caucase, de l’Europe de l’Est et des Juifs européens).

La présence de plusieurs régions s’explique aussi par l’histoire politique et militaire : L’Angleterre et la Normandie ont été envahies et occupées par des hordes de Vikings au milieu du Moyen Âge et la France a connu des vagues d’immigration en provenance de l’Espagne et de l’Italie à l’époque de la Renaissance.

Je travaille actuellement sur l’arbre généalogique de ma conjointe et je savais que son côté britannique/irlandais ressortirait clairement, car plusieurs de ses arrière-grands-parents sont issus de ces deux souches. En ce qui me concerne, les résultats pour ces mêmes régions ne sont pas surprenants si on se fie à mes découvertes. Avant de faire ce test, nous étions convaincus, Anne-Marie et moi, que notre côté français ressortirait en première place avec un pourcentage assez imposant. Cette prédiction est exacte dans mon cas (mais avec un score de 29 %). Surprise dans le cas d’Anne-Marie qui est de souche française à 8 % (en 5e place des régions obtenues).

Finalement, la question amérindienne : ma conjointe connaissait, elle aussi, la possible existence d’une souche

amérindienne parmi ses ancêtres. Cette existence est maintenant confirmée. Pour ma part, je reste perplexe, car j’avais découvert la présence officielle d’une Amérindienne parmi mes ancêtres (du côté de mon père), mais cette découverte s’est soldée par la note de 0 %. Catherine/Nicole Matanakinan a-t-elle été kidnappée durant une attaque amérindienne ? Était-elle européenne ? La rumeur du côté de ma mère serait donc non fondée elle aussi.

En conclusion, j’ai l’impression que les résultats d’Ancestry sont fiables lorsque l’on regarde l’histoire et les données généalogiques de nos ancêtres (encore faut-il avoir terminé la généalogie de ses ancêtres). Pour en avoir le cœur net, il faudra probablement faire des comparaisons. Je vais probablement demander à un volontaire dans ma famille (mon frère jumeau serait un bon choix) de passer le même test que moi afin de comparer nos pourcentages. Dans le cas de mon frère, s’ils sont exactement les mêmes, je pourrai me concentrer sur les énigmes non résolues (ancêtres amérindiens et de parents inconnus).

- Au jour le jour, avril 2018

Vente de livres usagés

Nous vous invitons à notre vente annuelle de livres usagés qui se tiendra dans les locaux de la SHLM au 249 rue Sainte-Marie, à La Prairie.

VEUILLEZ PRENDRE NOTE DE NOTRE NOUVEL HORAIRE

• Jeudi 26 avril de 14 h à 20 h

• Vendredi 27 avril de 10 h à 20 h

• Samedi 28 avril de 10 h à 16 h

• Dimanche 29 avril FERMÉ

Nous avons recueilli des milliers de livres qui traitent de différents sujets qui sauront captiver vos intérêts et combler vos moments de loisirs.

Au plaisir de vous y accueillir en grand nombre.

Comité de la vente de livres usagés.

- Au jour le jour, mars 2018

Dernier rappel – Assemblée générale de la SHLM

Veuillez prendre note qu’il n’y a jamais de conférence au mois de mars à la SHLM. Nous profitons toujours de cette pause printanière pour tenir notre assemblée générale annuelle. Celle-ci aura lieu au Vieux Théâtre de La Prairie, situé au 247, rue Sainte-Marie, le mardi 20 mars 2018 à 19 h 30. Trois postes au conseil d’administration sont en élection cette année. Seuls les membres en règle de la SHLM pourront assister à la réunion.

- Au jour le jour, mars 2018

Prospection archéologique sur le site présumé du second affrontement au matin du 11 août 1691

Il y a de cela plus de vingt ans, nous recevions à la Société d’histoire un ensemble de trois documents issus de Parcs Canada et intitulé « La bataille de La Prairie du 11 août 1691 ». Étrangement, la page frontispice portait en diagonale l’inscription « pas de circulation ». La première partie de ce matériel figure un texte de 18 pages qui résume l’essentiel des deux affrontements c.-à-d. l’attaque du fort au lever du jour et l’affrontement avec les troupes de Valrennes plus tard en avant-midi. À cela s’ajoute une annexe intitulée « Documentation pour la Bataille de La Prairie ». Ce sont essentiellement des extraits de récits écrits antérieurement sur l’évènement.

La seconde annexe est composée de cartes anciennes de la région ainsi que de deux plans reconstituant l’attaque

du fort et le déroulement du second engagement à la Bataille. Après avoir pris connaissance du tout, nous avions mis cela de côté occupé que nous étions à d’autres travaux de recherche.

Fin 2008, à la suite de quelques échanges, l’importance de l’affrontement du 11 août 1691 revint en surface. C’est ainsi qu’un groupe composé de Stéphane Tremblay, Jean Joly et moi-même prit la résolution de pousser la recherche plus avant et de publier un livre sur le sujet. Bourdages, Joly et Tremblay, « 1691 La bataille de La Prairie », Éditions Histoire Québec, 3e trimestre 2009. Le volume de 150 pages est divisé en quatre parties : état général de la situation à l’aube du 11 août 1691, description détaillée des deux batailles, géographie physique des lieux suivie de nombreux documents annexes.

Malgré la curiosité suscitée par l’ensemble du livre, l’intérêt fut vite porté sur le travail de Jean Joly. À la suite d’un patient et minutieux travail sur les chaînes de titres et les récits de voyageurs, ce dernier a réussi à situer avec précision l’emplacement de l’ancien embranchement du chemin de Saint-Jean et du chemin menant au fort de Chambly. Cette intersection est un repère important pour suivre le trajet emprunté par les troupes de Schuyler et pour éventuellement situer le lieu précis du second affrontement alors que le Hollandais et ses hommes fuient vers le Richelieu.

« Ainsi l’embranchement si situe sur le lot 24 du plan de Rielle, à 7 arpents de la base du rang, tels que mesurés à partir du plan de Péladeau. Le chemin du rang de la Bataille passe à 9 arpents de la base du rang selon le plan de Rielle. Sur ce dernier, l’embranchement se trouve donc à 2 arpents du chemin de rang actuel, en direction de La Prairie. Ce chemin porte aujourd’hui le nom de rang de la Bataille Nord et traverse les lots 24 et 27 au même endroit que sur le plan de Rielle. »« 1691 La Bataille de La Prairie », page 83

Comme l’affrontement final entre les troupes de Schuyler et celles de Valrennes ne s’est pas situé au lieu de l’embranchement, il faut alors tenir compte des différents récits de la bataille et de la topographie (présence du ruisseau et d’un coteau) pour avancer quelques hypothèses sur le site probable de l’engagement. C’est ce que fit Jean Joly en concluant : « La découverte, à l’un ou l’autre endroit, de balles en plomb pour fusils à silex pourraient bien trancher entre B et Y comme lieu de l’affrontement final »Ibidem, page 89et d’ajouter que « Seules des fouilles archéologiques pourraient peut-être nous le révéler ? » Ibidem, page 89

La découverte informelle par des citoyens, le 5 novembre 2011, de vingt-trois balles de plomb localisées en surface sur la terre de Monsieur Bisson allait donner un certain avantage à l’une des hypothèses de Jean Joly. À la suite de cette trouvaille, quelques années s’écoulèrent avant que l’archéologue Frédéric Hottin du Musée d’archéologie de Roussillon n’annonce en 2016 que, dans le but d’éclaircir le lieu de l’embuscade tendue par les troupes de Valrennes, la MRC de Roussillon (le Musée d’archéologie de Roussillon), en partenariat avec la Société d’histoire de La Prairie-de-la-Magdeleine et la firme d’archéologie Arkéos inc., allait mener une journée de prospection archéologique à l’automne de la même année dans le secteur du rang de

la Bataille.

L’objectif avoué de l’opération était de tester l’hypothèse privilégiée par Jean Joly, c’est-à-dire explorer un espace situé au nord-ouest de l’intersection des chemins de Saint-Jean et de la Bataille.

La prospection

Le projet de recherche archéomuséologique de la bataille de La Prairie en septembre 2016 a été conçu selon une approche publique et collaborative. Rapport d’intervention, automne 2016, La Prairie, BiFi-64, page 11

Les principaux objectifs du projet étaient de :

• Réaliser une expérience d’archéologie publique participative et collaborative en milieu muséal, par une activité de prospection archéologique historique

• Contribuer à développer les connaissances sur le passé régional, notamment par la collecte d’informations archéologiques inédites sur la bataille de La Prairie

• Produire et diffuser de nouveaux contenus archéomuséologiques

• Mettre en valeur un évènement historique considéré d’importance patrimoniale au niveau local et régional.Rapport d’intervention, automne 2016, La Prairie, BiFi-64, page 11

C’est ainsi que le 17 septembre 2016, onze personnes se présentaient sur le site présumé du second affrontement du 11 août 1691. Cette troupe était composée de deux archéologues accompagnés de neuf chercheurs bénévoles de compétences diverses. Ces personnes, dont deux membres de la SHLM et un bénévole muni d’un détecteur de métaux, avaient été préalablement formées et étaient bien encadrées.

Les bénévoles ont d’abord procédé à l’inspection visuelle de la surface du sol en se tenant à une distance de plus ou moins 2 m l’un de l’autre, formant ainsi huit lignes parallèles de prospection. Lorsqu’un vestige mobilier était repéré en surface, les bénévoles signalaient sa présence à l’aide d’un drapeau de marquage.

Chaque trouvaille était documentée, photographiée, géolocalisée, prélevée, étiquetée et ensachée. Les découvertes dues au détecteur de métaux étaient traitées de la même façon. S’il arrivait que l’objet détecté ne se trouve pas en surface, un sondage à la pelle ou à la truelle était réalisé.

L’intervention prévoyait également la prospection de deux sous-secteurs à l’intérieur desquels il était prévu de faire une inspection visuelle de la surface du sol, de collecter les vestiges mobiliers visibles en surface et d’effectuer des sondages manuels au besoin.Ibidem page 25

Tous les objets découverts ont été transportés à la réserve archéologique de la MRC de Roussillon, située au sous-sol du Musée de Roussillon, afin d’y être nettoyés, catalogués, marqués et pour certains restaurés et mis en réserve.

Les résultats

Au total, 89 objets ont été découverts, localisés puis prélevés pour analyse. Aucun d’entre eux ne semble être préhistorique. En fait, la plupart dateraient du 19e et du début du 20e siècle. Quelques-uns pourraient cependant être associés à la période coloniale, soit au Régime britannique (1760-1867) et peut-être aussi au Régime français (1600-1760). Parmi ceux-ci, notons

un tesson dont la matière est semblable à la terre cuite de type Vallauris.Rapport d’intervention, automne 2016, La Prairie, BiFi-64, page 39

Les types d’objets trouvés sont assez variés. L’assemblage comprend notamment plusieurs tessons de céramique

domestique, des fragments de verre, des clous et quelques os blanchis, ainsi qu’un isolateur en porcelaine et un manche de tarière en bois. Notons aussi la découverte de balles de fusil sphériques en plomb et d’une lame de hachette en métal ferreux.Rapport d’intervention, automne 2016, La Prairie, BiFi-64, page 40

L’analyse des balles de plomb a révélé des marques qui pourraient être le résultat de leur utilisation. Cela dit, les archéologues n’ont pas été en mesure de déterminer le calibre des différents projectiles ni d’y associer une période, une provenance ou un type d’arme à feu précis.

L’examen de la lame de hachette a révélé qu’elle date de la période coloniale, probablement du 18e siècle. Il s’agit d’une arme courante à cette époque, utilisée autant par les Autochtones que par les colons européens. Autant en ce qui concerne les balles que la lame de hachette, il faudra pousser les recherches avant de pouvoir en arriver à des conclusions définitives.

De plus, compte tenu du périmètre exploré, compte tenu également des artefacts recueillis en 2016 ainsi que des balles trouvées en 2011, il est permis de conclure à un étalement du matériel pouvant être associé à des activités militaires.

Conclusions

Il est légitime d’affirmer que les quatre objectifs énumérés plus haut ont été atteints.

Au surplus, dans le cadre de cette recherche, une portion du sous-secteur 1 a fait l’objet d’une prospection archéologique qui a mené à l’identification d’un nouveau site archéologique (BiFi-64) dont il faudra définir les limites avec précision.

La mise en pratique d’une approche publique et collaborative a permis de produire de l’information archéologique inédite, de tester une méthodologie peu commune, de conscientiser le public à la nécessité de préserver le patrimoine archéologique et de rendre accessibles des éléments significatifs.Ibidem page 49

Du point de vue méthodologique, l’expérience a été des plus intéressantes. L’utilisation d’un détecteur de métaux a été un atout de taille dans la recherche d’artefacts militaires coloniaux. L’inclusion de citoyens à l’équipe de prospection a aussi été avantageuse, car elle a permis non seulement de maximiser les ressources financières limitées allouées au projet, mais aussi d’augmenter la productivité en termes de collecte de données archéologiques, sans compter les retombées au niveau de la communauté.

Hélas, malgré la découverte d’artefacts d’origine militaire, rien ne permet d’établir un lien avec le second affrontement du 11 août 1691 entre les troupes de Monsieur de Valrennes et les hommes du Peter Schuyler. Rien ne permet donc pour le moment de valider ou d’infirmer l’hypothèse de Jean Joly quant au lieu de la bataille.

Il faudra de nouveaux travaux sur le terrain et la découverte d’un nombre important de balles de plomb, de parties d’armes et autres objets militaires datés de la fin du 17e siècle, pour confirmer cette présomption.

Tout n’a pas été dit et beaucoup reste à faire.

Photogrpahies: Musée d’archéologie de Roussillon

- Au jour le jour, mars 2018

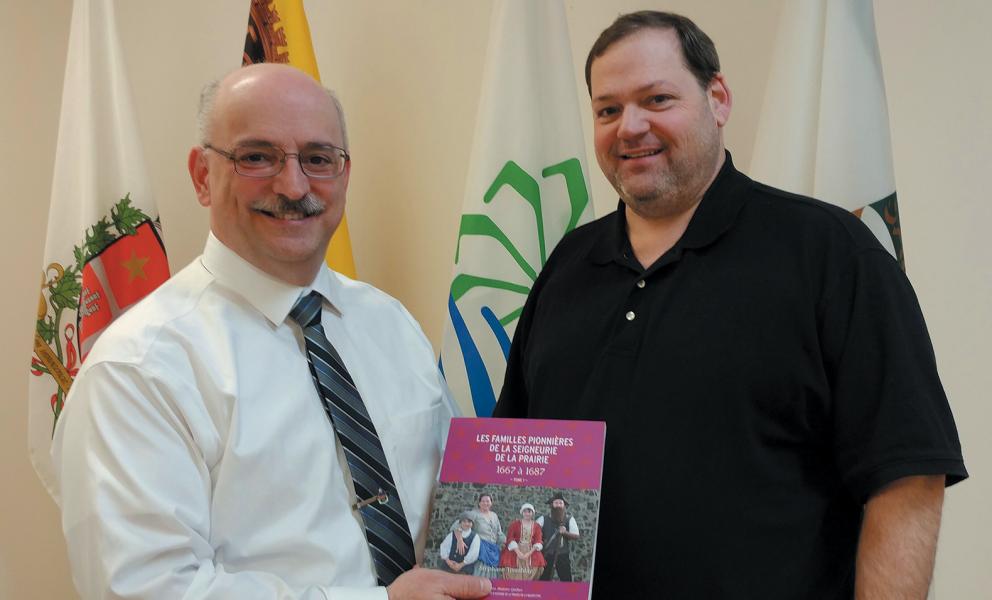

Soutien des élus dans la mission de la SHLM

En rédigeant le rapport annuel en prévision de la tenue de l’assemblée générale, nous avons pu constater l’ampleur du soutien des élus des différents paliers de gouvernement (municipal, provincial et fédéral) dans la réalisation de notre mission. Ce soutien, financier ou moral, se présente sous différentes formes.

C’est ainsi que la municipalité de La Prairie nous remet annuellement la somme de 35 000 $ depuis plus de quinze ans ; à la suite des démarches entreprises par le président de l’époque, Monsieur René Jolicoeur. Cette somme nous permet d’engager une coordonnatrice et assure l’ouverture de nos locaux durant la saison morte. Le 15 février dernier, le maire de La Prairie, Monsieur Donat Serres, nous a remis le premier versement de cette subvention.

Le 21 janvier dernier, Monsieur Richard Merlini,député de la circonscription provinciale de La Prairie, a profité de sa présence à notre brunch annuel pour annoncer une aide financière de 2 000 $ à la SHLM en provenance de son programme de soutien à l’action bénévole.

Finalement, M. Jean-Claude Poissant, député de la circonscription fédérale de La Prairie, travaille actuellement sur notre demande de subvention envoyée à Emplois d’été Canada pour engager quatre guides étudiants l’été prochain. Monsieur Poissant sera également un des commanditaires

de notre nouveau site web qui devrait être inauguré d’ici l’automne 2018.

La SHLM est très reconnaissante du soutien des élus des différents paliers de gouvernement et les remercie de lui permettre de réaliser sa mission.

- Au jour le jour, mars 2018

Vente de livres usagés de la SHLM

Notre vente de livres usagés approche à grands pas. Cette année, elle commencera dans la matinée du jeudi 26 avril et se terminera dans l’après-midi du samedi 28 avril 2018. Nous sommes actuellement dans la phase préparatoire de cet événement et nous aimerions vous rappeler qu’il est toujours possible d’apporter des livres usagés à la SHLM du mardi au jeudi durant les heures d’ouverture ou de les déposer dans la boîte prévue à cet effet à la bibliothèque Léo-Lecavalier, située dans le Centre multi-fonctionnel Guy-Dupré.

- Au jour le jour, février 2018

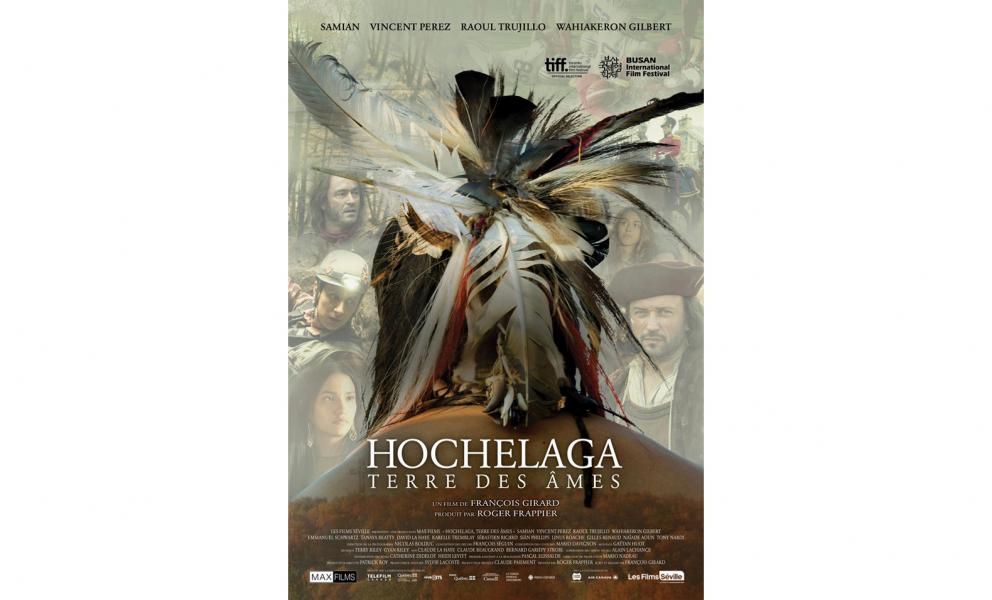

Hochelaga – Terre des âmes

La sortie d’un film à caractère historique, produit au Québec et qui traite de notre patrimoine est un événement rare qui fait toujours jaser. Depuis l’automne dernier, les amateurs d’histoire surveillaient les nouvelles concernant le film Hochelaga – Terre des âmes qui avait été présenté en grande première mondiale en septembre 2017 à la Place des Arts de Montréal lors des festivités du 375e anniversaire de fondation de Ville-Marie et en Ontario lors du Festival international du film de Toronto.

Depuis le 19 janvier dernier, ce film est à l’affiche dans la plupart des salles du Québec. La ligne directrice du film est simple, mais fascinante : par des fouilles sur le terrain de football du stade de l’université McGill, un archéologue mohawk trouve des artéfacts qui vont donner des indices sur l’occupation du site sur plus de 750 ans : au 13e siècle (époque précolombienne) après un raid amérindien sur la bourgade d’Hochelaga, en 1535 lors du 2e voyage de Jacques Cartier au Canada, à l’Hôtel-Dieu de Montréal à l’époque de la Nouvelle-France (1687) et au début des Rébellions patriotes du Bas-Canada (1837). Si vous aimez l’histoire et l’archéologie, ce film est à voir !

Hochelaga – Terre des âmes (2017)

Réalisateur : François Girard

Producteur : Roger Frappier

Distributeur : Les Films Séville

- Au jour le jour, février 2018

Brunch annuel de la SHLM

Le 21 janvier dernier avait lieu le brunch annuel de la SHLM. Près de 80 personnes se sont déplacées pour l’occasion.

Nous avons eu l’honneur, lors de cette soirée, de recevoir Monsieur Jean-Claude Poissant, député de la circonscription fédérale de La Prairie, Monsieur Richard Merlini, député de la circonscription provinciale de La Prairie et Monsieur Donat Serres, maire de La Prairie, réélu le 5 novembre dernier, qui était accompagné de la plupart de ses conseillers municipaux. Également présent, Messire Mario Desrosiers, curé de la paroisse de La Nativité de la Sainte-Vierge de La Prairie.

Pendant le repas, les membres et amis de la SHLM ont pu fraterniser et échanger sur les différents projets en cours pour l’année 2018.

À la fin de l’événement, la SHLM a remis le prix du bénévole de l’année. Pour l’année 2017, ce prix a été attribué à Monsieur Jean-Pierre Labelle, trésorier du conseil d’administration de la SHLM, pour son implication dans le comité de l’informatique et sa présence assidue aux activités de l’organisme.

- Au jour le jour, février 2018

La bataille de La Prairie – 1691 Les bombes exploseront-elles au-dessus de La Prairie ?

Lors de son expédition de l’été 1691, avec comme but ultime la conquête de Montréal, Pieter Schuyler et son armée étaient équipés d’une nouvelle pièce d’artillerie légère : le mortier de campagne. Son armée avait démonté de sa base cette arme redoutable et l’avait transportée d’Albany, N.Y. vers le nord, via les lacs St-Sacrement (George) et Champlain, et ceci à bord d’un petit radeau tiré par des rabaskas !

Ensuite, transportant sur leurs épaules ce poids de plus de 100 kilos, les hommes continuèrent à pied sur le sentier du vieux fort Saint-Jean jusqu’à deux miles de La Prairie. Ayant avec lui cette arme de siège dévastatrice, la capitulation de Montréal était effectivement envisagée et même réalisable pour le major Schuyler, mais ses toutes premières cibles devaient être les forts de La Prairie et de Chambly, qu’il croyait défendus uniquement par de petites garnisons de soldats de la Marine.

Plus petit et plus mobile qu’un canon, le mortier de campagne pouvait effectuer des tirs de projectiles, « bombes » ou « grenades », contre des objectifs masqués lors d’un siège, par un tir courbe par-dessus les fortifications pour atteindre les défenseurs, jusque-là abrités. Avancée technologique européenne créé quelques années plus tôt au XVIIe siècle, le canon-mortier allait enfin faire son entrée en Amérique du Nord, et la réputation destructrice de cet engin de guerre n’était pas à refaire.

D’ailleurs, le 14 avril de l’année précédente, Robert Livingston, premier secrétaire des Affaires indiennes de la province de

New York, informait son gouverneur d’alors, Monsieur Edmund Andros que : « ses espions racontaient que des troupes françaises allaient attaquer Albany ce printemps et qu’ils avaient, entre autres (…) douze mortiers légers ». Ces nouvelles, disait Livingston, « font le tour de New York, de la Virginie, du Connecticut et de Boston en suscitant la panique générale. En conséquence, les femmes se réfugiaient du côté de New York, et la population de la région d’Albany abandonnait ses terres ». Heureusement pour eux, cette rumeur s’est révélée fausse !

Par contre, en 1691, autant Monsieur le comte de Frontenac que Louis-Hector de Callières, le gouverneur militaire de Montréal, nous confirmaient dans leurs correspondances que le major Schuyler et son armée avaient eu la ferme intention de faire usage de mortiers à La Prairie : « l’autre party tant anglois qu’iroquois commandé par le maire d’Orange (Albany), qui venait par le chemin de La Prairie de la Magdeleine avec des grenades (bombes) dans le dessein d’entreprendre sur quelques-uns des forts de mon gouvernement… ».

En effet, tôt le matin du 10 août 1691, un Pieter Schuyler hésitant se préparait à attaquer soit le fort Chambly ou celui de La Prairie. Le lendemain, il se retrouvait à deux miles de son premier objectif, le village palissadé de La Prairie : « Nous avons décidé d’attaquer le fort à l’aube. Après nos prières du matin nous avons marché vers Laprarie (sic), et à une distance d’un mile avant d’y être (one mile on this side) nous sommes arrêtés pour déposer nos bagages (sac à dos, etc.)… » Une distance de « one mile » (1,6 km) est également, selon les experts militaires consultés aux forts Niagara et Ticonderoga, la distance idéale pour le tir du mortier de campagne.

Or, il faut également savoir que le mortier restait une arme maniée par des spécialistes, car l’usage de celle-ci nécessitait un double allumage difficile et très dangereux ; le projectile explosif puis la grosse charge propulsive, en plus de savants calculs pour la trajectoire. Cette information nous confirme, sans aucun doute, la présence au printemps 1691 des soldats et surtout des artificiers de « Her Majesty’s Second Company of Foot ». Celle-ci avait accompagné, quelques mois plus tôt, le nouveau gouverneur de New York, Monsieur Henry Sloughter, lors de sa traversée de l’Atlantique.

Cette formation de plus de 200 soldats réguliers, dit « fusileers », était également au grand rassemblement de juin à Albany, en présence des alliés iroquois et du gouverneur Sloughter avant de se joindre au regroupement de la petite armée de Pieter Schuyler le 25 juin 1691 – (Calendrier Julien). La milice d’Albany n’avait jamais eu en sa possession cette arme, et elle n’avait sûrement pas eu l’occasion de l’utiliser auparavant. Et, de toutes évidences, elle n’avait la compétence ni pour la préparation des multiples mèches et des poudres à canon ni, dans son ensemble, pour le maniement de cette pièce d’artillerie très sophistiquée.

Nous savons qu’en cas d’attaques ou de raids dans la région de Montréal, à la fin du 17e siècle, de petits canons étaient utilisés comme moyen de communication entre les forts afin d’alerter l’unité d’élite de la Marine située à Montréal : les « mousquetaires ». Le boulet de canon n’était pas toujours nécessaire, mais la poudre à canon était un ingrédient indispensable. Les coups de canon annonçaient l’arrivée de l’ennemi ou d’une attaque-surprise des Iroquois. Un exemple bien connu : l’attaque iroquoise qui eut lieu dans la seigneurie de Verchères en octobre 1692, quand la jeune Madeleine Jarret dite de Verchères avait tiré du canon de l’intérieur de son fortin, non pas sur l’ennemi, mais en direction de Boucherville et de Montréal afin de signaler l’attaque, et de réclamer qu’un renfort de troupes soit dépêché à leur secours.

À l’aube, le 11 août 1691, les habitants de la seigneurie de La Prairie, ces jeunes familles pionnières qui dormaient à l’intérieur du fort, n’ont pas été surpris dans leur sommeil par l’explosion de bombes incendiaires. La guerre moderne, avec ses tirs de mortiers, ces tirs courbes en altitude, qui semaient la mort et la destruction à l’intérieur de l’enceinte d’un fort, les avaient heureusement épargnés ce jour-là. Cette situation était le résultat d’une importante planification stratégique de la part du gouverneur militaire de la région de Montréal. Monsieur de Callières avait effectivement réussi à attirer l’ennemi dans un grand « guet-apens » tout en repoussant l’attaque sur La Prairie avant même que l’envahisseur ne puisse faire usage de son artillerie.

Mais le mystère demeure entier sur cette question : Callières savait-il à ce moment précis si l’ennemi préparait un ou plusieurs mortiers à la portée de tir du fort La Prairie ? Qu’importe, les Iroquois et les troupes de Pieter Schuyler, après un court échange de coups de feu devant le fort, se sont retirés dans la « grande ravine » et ont battu en retraite avec tellement de célérité, « with all haste », qu’ils ont même, selon Charlevoix, abandonné sur place leur canon-mortier, et ce, sans avoir tiré un seul coup !

Se rendant compte de son impardonnable erreur, le major Schuyler avait ordonné la retraite de ses troupes avec peu d’espoir que ses prières du matin soient exaucées. Il fut ultimement défait « à mi-chemin » entre les deux forts par des troupes d’élite de la Marine sous les ordres du valeureux commandant de bataillon Philippe Clément du Vuault sieur de Valrennes, qui l’attendait sur « un coteau » derrière une « barricade et des abatis ». Donc, celui qui croyait surprendre a été surpris !

En conclusion, non… il n’y a pas eu d’éclatements de bombes sur La Prairie le 11 août 1691, aucun habitant n’y a perdu la vie, et encore moins à Montréal grâce à la vigilance du gouverneur de Callières et du courage et de la discipline de son armée ! Selon Robert Livingston, après La Prairie, la mission de l’envahisseur était bien d’attaquer Montréal… « Mont Reall where they had their designe ».

Également, le laborieux transport de ce lourd mortier en fonte ainsi que ses « grenades », surtout de nuit et face à des vents contraires sur les lacs St-Sacrement (lake George) et Champlain, était assurément une des principales raisons expliquant le fait que le major Schuyler avait pris 37 jours pour se rendre jusqu’à La Prairie, et qu’il ne prit que neuf jours après sa défaite et l’abandon de son mortier (ou de ses mortiers) pour réaliser le long retour jusqu’à son point de départ… Albany, N.Y.

Petit aparté

Selon certains documents de l’amirauté de La Rochelle,nous apprenons qu’au fort Chambly il y avait un certain « Jean Beau (LeBeau) dit l’Alouette » (ancêtre de l’auteur) qui était spécialiste des poudres à canon. Jean Beau fut, pendant plusieurs années, « ingénieur du canonnier » sur les navires de Sa Majesté Louis XIV, avant d’obtenir permission de quitter son navire au port de Québec. LeBeau, n’ayant peur de rien, était allé s’établir avec la belle Étienette Loret, la plus jolie des Filles du roi, à un endroit des plus dangereux en 1673 : la seigneurie du capitaine Jacques de Chambly. Selon certains commentaires de l’historien Charlevoix au sujet des forts et des avant-postes de la Nouvelle-France, nous savons que : « ce qui fait la sûreté de Montréal, ce sont les forts de Chambly et de La Prairie » !

Jean Beau connaissait bien la recette pour la poudre à fusil (mousquet) et surtout la délicate technique de préparation de la poudre pour les canons du fort Chambly ainsi que pour d’autres forts et places fortes, comme La Prairie. En voici les éléments de base…

• 73 % – Salpêtre (nitrate de potassium)

• 15 % – Charbon de bois (aulne)

• 10 % – Soufre (importé d’Europe)

• 1 à 2 % – Graphite (pour la résistance à l’humidité)