Au jour le jour, mai 1997

Louis Lavallée, historien de la Seigneurie de La Prairie, avoue cependant être dans l’impossibilité de chiffrer la population. Dès son origine, La Prairie s’avère un lieu de passage pour une population “flottante” composée de voyageurs et autres qui n’y prennent pas racine.

Francophones et anglophones s’unissent en 1819 pour presser les autorités de repousser les limites du Village. La pétition signale l’urgence d’agir pour satisfaire les nombreuses demandes de futurs villageois. Les protestants réclament des terrains pour y bâtir un lieu de culte, des artisans réclament un lieu pour y établir leurs boutiques et plusieurs «retraités» veulent quitter leur ferme pour habiter le Village. Sans le dire, des spéculateurs voient miroiter les bénéfices futurs entraînés par la hausse de prix des terrains.

L’empiètement dans la Commune est d’importance, et l’acquisition des terrains doit s’effectuer en tenant compte de plusieurs facteurs.

Tout d’abord, il faut savoir que les jésuites se sont vus garantir la jouissance de leurs biens par le traité de Paris de 1763. Ces biens sont alors considérés «biens ecclésiastiques». Signalons ici que les jésuites avaient reçu 1/8 de toutes les terres concédées par le Roi de France, la superficie totalisant près d’un million d’arpents. C’est à peine inimaginable… La nouvelle colonie britannique établie dans le Bas-Canada doit se peupler. La vallée du Saint-Laurent était convoitée depuis si longtemps et l’Angleterre craint les populations du sud qui sont déterminées à en faire une 14e colonie dans l’Union américaine. En 1776, les États d’Amérique déclarent leur indépendance et coupent leurs liens avec l’Empire Britannique. C’est l’exode des loyalistes, dont 6,000 émigrent au Bas-Canada. La population francophone se chiffre à 113,000 en 1784. Les loyalistes prennent racine à l’extérieur des Seigneuries, ne voulant pas s’astreindre à un régime de propriété foncière qui leur est entièrement étranger.

Les gouverneurs qui se succèdent après la Conquête à la direction du Bas-Canada accusent des accrocs aux garanties des jésuites. Cependant, jusqu’en 1819, la Commune de La Prairie demeure dans ses limites établies en 1724.

Au pays, en 1800, décède le dernier jésuite résidant au Canada. Rappelons que l’ordre des jésuites avait été supprimé en 1773 et sera rétabli par le Pape en 1814. Pendant 40 ans, la Compagnie de Jésus a cessé d’être reconnue par l’Eglise; l’administration de ses biens au Canada avait été assumée par le gouverneur britannique.

L’ancêtre David L’Étourneau, originaire de Muron, arrondissement de Rochefort, en Saintonge, marié à Sébastienne Guéry a eu trois enfants : une fille, Marie, et deux fils, David et Jean. Après le décès de Sébastienne, David se marie en 1654, en deuxièmes noces, à Jeanne Baril, qui lui donne deux autres enfants. On ne sait pas exactement pourquoi David s’embarqua sur un navire (peut-être le Taureau) en partance pour la Nouvelle-France en mai 1658. Il est accompagné de ses deux fils nés d’un premier mariage. En arrivant au pays, David et ses fils se mirent sans doute au service d’un fermier, à Château-Richer, semble-t-il. Cependant, personne n’a pu trouver leur contrat d’engagement pour 36 mois.

David mit tout en œuvre pour installer ses deux fils, nés du premier mariage, et préparer son foyer pour recevoir son épouse et ses autres enfants, Marie étant demeurée en France. David achète une terre en 1661 dans la paroisse Sainte-Famille à l’Île d’Orléans. Il semble s'être installé avec sa femme à Beauport dès 1665. David prit la charge du moulin à farine du seigneur Giffard puis celui de Château-Richer en 1667. David Létourneau mourut marchand-meunier "demeurant au moulin et à la ferme du Château-Richer" en 1670.

Michel Létourneau est né à Montréal (Ville Émard) en 1951. Il vit à Châteauguay depuis plusieurs années. Architecte de profession, il enseigne la restauration de bâtiments anciens dans un collège privé depuis 1990. Membre de la Société historique depuis 22 ans, Michel a contribué par ses recherches historiques à la déclaration de l'arrondissement historique de La Prairie. Il fut actif lors des fouilles archéologiques du site de l'ancienne Académie Saint-Joseph, et il a collaboré à la rédaction et à l'illustration du bulletin "Le Bastion" et à de nombreuses autres publications. Michel est actuellement très actif au sein de la Fondation Royal-Roussillon où il siège comme vice-président, et continue de promouvoir la sauvegarde et la mise en valeur du patrimoine de notre région.

En collaboration avec Yves Bellefleur, président de la fondation, il dirige actuellement l'important projet de restauration de l'ancien presbytère de Saint-Constant.

Dans les hautes sphères gouvernementales on cherche une solution au problème aigu du financement des écoles. Pourquoi ne pas utiliser l’usufruit des Biens des Jésuites? Bien plus, il apparait tout à fait légitime de convertir du terrain où ceux-ci ont des droits de propriété en terrains lotir. C'est ce qui advient à La Prairie. A même la Commune on taille un terrain résidentiel. L’acquéreur d'un lot s'engage cependant à payer des renies seigneuriales pour toujours.

(…) Suivant la Coutume de Paris et le titre de concession dans la Seigneurie de La Prairie (…)

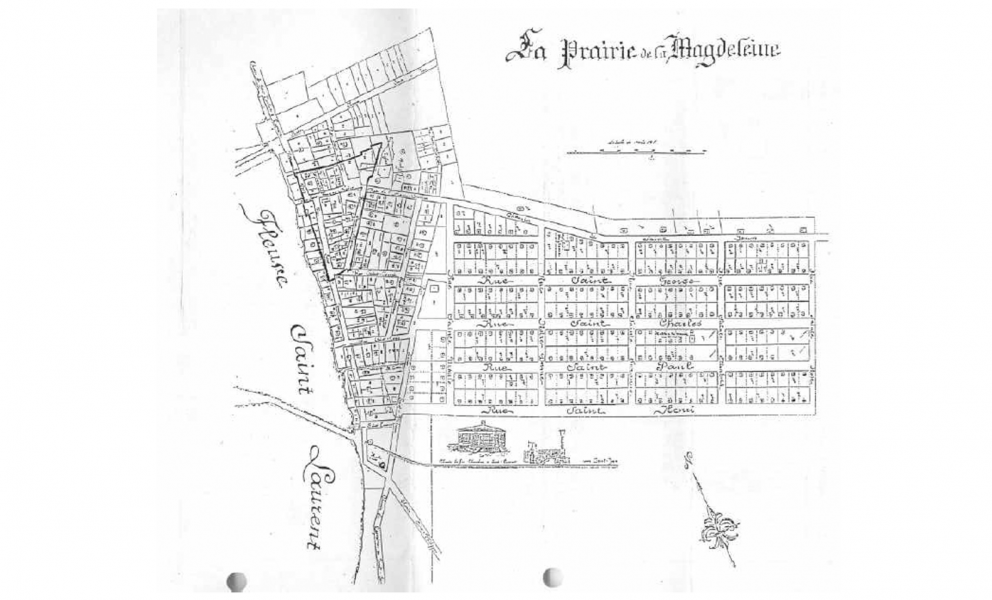

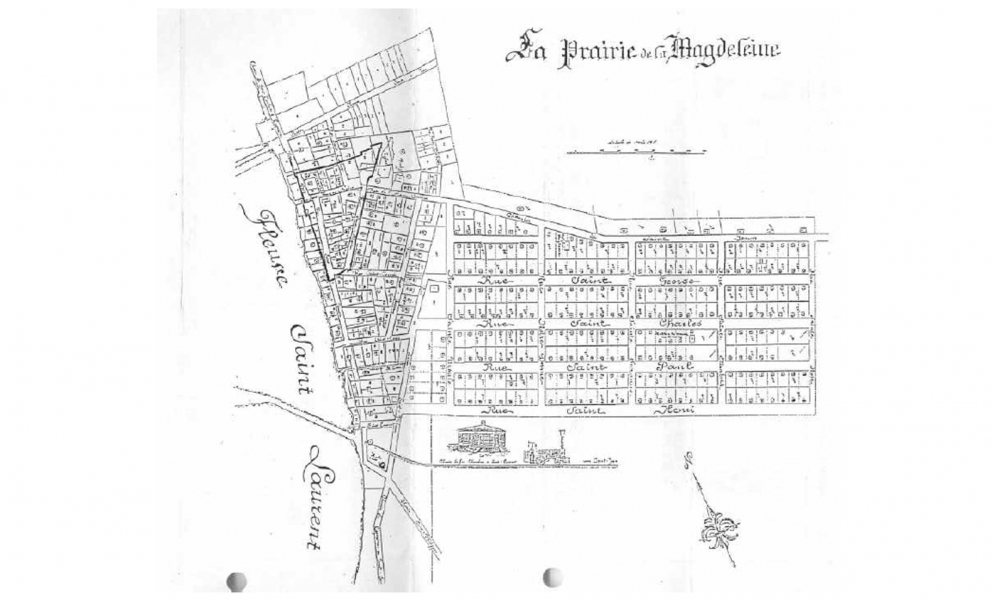

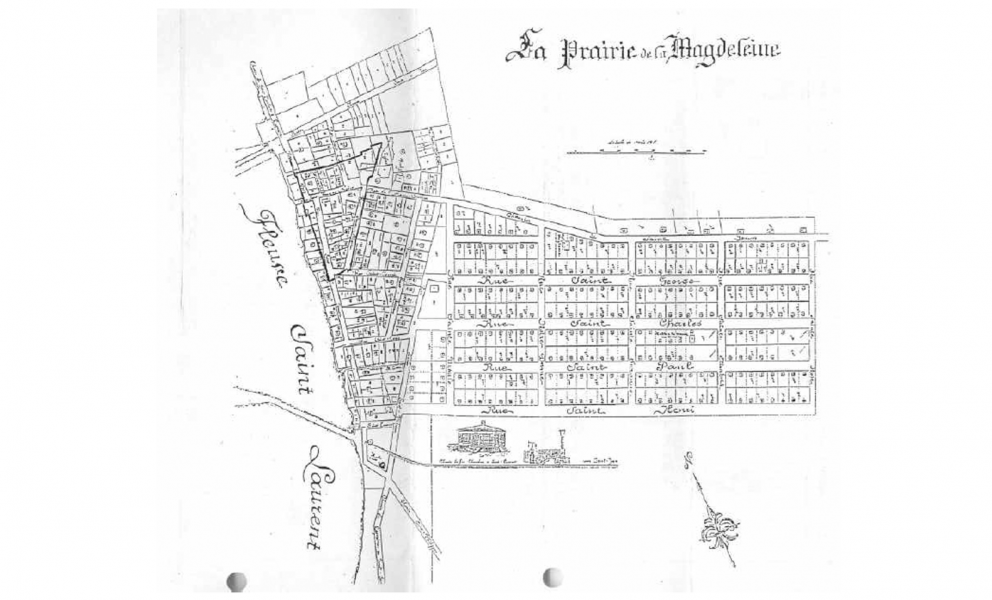

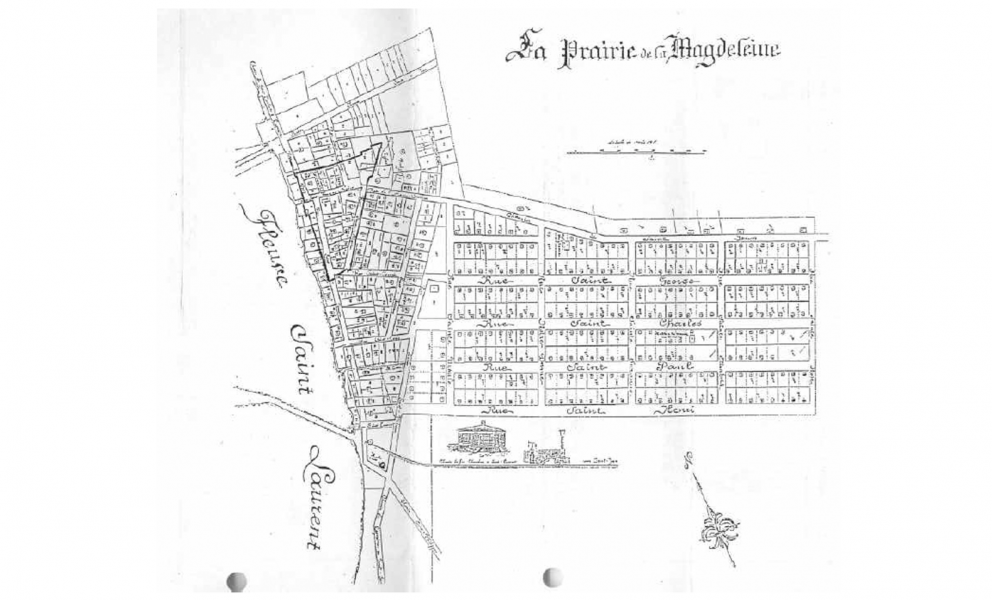

Le plan d'arpentage de William Sax présente l’image d'un terrain sans obstacles. Chacun des lots mesure 60 pieds de front par 90 pieds de profondeur pour une superficie de 50 toises. Les piquets de bornage sont en cèdre! Par opposition, le plan du vieux village offre une forme irrégulière et singulière héritée du tracé du Fort existant en 1705. L'actuel arrondissement historique (1997) a conservé cette particularité unique au Québec.

Le Fort Neuf comprend 224 lots pour habitations, 12 lots sont réservés pour l'église et son cimetière. Les limites sont celles d'aujourd'hui: rue St-Henri, rue Sainte-Rose, chemin de SaiJ1t-Jean et rue Saint-Laurent. Cc nouveau quartier, baptisé Fort Neuf, co11scrvernccue appellation jusqu'en 1950. On disait: Allons au Vieux Fort ou au Fort Neuf.

Déjà en 1821, 167 lots ont trouvé acheteurs. Le bas niveau du sol du nouveau quartier fera que les habitations se construisent d’abord au sud-est de la rue Notre-Dame. Chaque propriétaire s'engage par contrai à participer à une corvée pour creuser un fossé qui canalisera l'eau de pluie et de fonte des neiges vers le fleuve. De plus, ces terrains facilement inondables recevaient les eaux du fleuve lorsqu'à l'automne il y avait la «prise des glaces» ou inondation. Cette vulnérabilité retardera les constructions dans le quadrilatère des rues Saint-Laurent, Saint-Georges, Notre-Dame et Saint-Henri. Le long de la rue Saint-Georges, certains terrains demeureront vacants jusque dans les années 1930-40. Les «anciens» conservent en mémoire les jardins qu'on y cultivait et les pacages pour chevaux dans le «grand bout». Pour les jeunes, ces terrains devenaient une patinoire fort achalandée. La nature fournissait chaque année «l 'eau montée» et le domaine (l'actuel quartier La Citière) offrait lui aussi une surface gelée qui devenait lieu d'amusement.

Un événement majeur viendra accélérer l’urbanisation de la Rive-Sud du Saint-Laurent, l’ouest de Saint-Lambert, dans les années 1950: la canalisation du fleuve Saint-Laurent. Certains autres facteurs contribueront également à celle venue en grand nombre de citoyens qui quittent Montréal pour la banlieue. Le territoire de La Prairie change, et rapidement. Jamais plus pourra-t-on dire de La Prairie que c'est une petite ville semi-rurale. A même les fertiles terres agricoles de l'ancienne ville et Seigneurie vont naître deux villes: Candiac et Brossard. Celle dernière devient vite cosmopolite et sa population dépasse les 60,000 habitants à l'aube du XXIe siècle. La Côte Sainte-Catherine, autrefois cultivée par les censitaires du début de la colonie, se sépare de La Prairie et devient ville autonome.

Dans le territoire que conserve La Prairie, on modifie l’utilisation de plusieurs terres pour y implanter le quartier résidentiel de «La Magdeleine». Dans le cœur de la ville, le grand terrain laissé vacant par l’ancienne commune est exproprié par la municipalité, loti et rapidement construit. On y crée une deuxième paroisse, le Christ-Roi. Puisque les droits de 1694 existent toujours, une indemnité est négociée. Les ayant droit, soit les censitaires, représentés par les syndics de la Commune, font appel à la Législature provinciale pour que prenne fin l’existence de la Commune de La Prairie de la Magdeleine, ce qui est accordé en 1966. Conséquemment, les Jésuites demeurent les seuls propriétaires de ce qui reste des terrains de la Commune.

En compensation pour cette transmission de propriété, les Jésuites avaient accepté de verser la somme de 350 000 $ à être partagés entre 713 censitaires. À titre d’exemple, la somme de 255 $ a été versée au propriétaire des lots 136-137, dans le Village, rue Saint-Jacques. Quant au propriétaire des lots 211 à 216, situés rue Saint-Georges, dans le Fort Neuf, il recevra 125 $.

La Commune de La Prairie a existé de 1694 à 1966 comme entité juridique à propriété partagée. Depuis 1966, les Jésuites ont vendu tous leurs terrains de l’ancienne commune à des promoteurs immobiliers.

Après Brossard et Candiac, La Prairie devient à son tour une banlieue de la métropole. Des quartiers résidentiels nouveaux sont bâtis : La Citière (ancien domaine des Jésuites), le Grand Boisé (partie de la commune), l’arrondissement et la Clairière. La Ville de La Prairie établit un nouveau plan d’urbanisme (no 940) en 1993. Une vaste étendue agricole est conservée en direction sud-est vers Saint-Luc et l’Acadie. Cette zone verte, vestige des concessions où les premiers colons se sont taillés une terre dans le pays neuf qu’était la Nouvelle-France, rencontré à l’opposé, sur les rives du grand fleuve, «l’arrondissement historique», le Vieux-La Prairie, dont la configuration témoigne de l’existence du Fort de 1705.

La Prairie, ville d’avenir, se souvient de son passé

L’Association des familles Monet et Monette d’Amérique Inc. organise son cinquième rassemblement annuel, le 14 juin 1997, à partir de 9h30, à Saint-Mathieu-de-La Prairie, au Centre communautaire situé au 299 St-Édouard (route 15 sud, sortie 38, tourner à droite après la sortie, rouler jusqu’au village, passer devant l’église et tourner immédiatement à gauche et c’est à 100 mètres sur votre gauche.)

L’invitation s’adresse à tous les Monet, Monette, Boismenu, Boivenu et en particulier à toutes les femmes qui ont, après mariage, adopté le patronyme de leur mari.

|

Élisabeth, Virginie et Flavie |

||

|

Michel Létourneau Francine Langlois |

La Visitation de Notre-Dame de Château-Richer 02 septembre 1994 |

Richard Langlois Claire Lauzon |

|

Gilles Létourneau Berthe Riendau |

Saint-Zotique de Montréal 18 octobre 1947 |

Léopold Riendeau Bertha Legris |

|

Elzéar Létourneau Marie-Lucrèce Esméralda-Lefebvre |

Saint-Constant, cté de La Prairie 13 février 1893 |

Isaïe Lefebvre Marie Alaire |

|

Siméon Létourneau Marie-Réa Cardinal |

Saint-Constant, cté de La Prairie 10 octobre 1865 |

Solime Cardinal Marie Trudeau |

|

Hubert Létourneau Marguerite Laslin |

Saint-Constant, cté de La Prairie 6 octobre 1834 |

Jean-François Régia-Lasselin Joseph Lanctôt |

|

Joseph Létourneau Dorothée Dupuis |

Saint-Constant, cté de La Prairie 27 octobre 1809 |

Jean-Baptiste Dupuis Charlotte Saurel |

|

Michel Létourneau Marie-Anne Desbois |

La Nativité de La Prairie 17 juin 1782 |

François Desbois Marie-Anne Monelle |

|

Joseph Létourneau Marie-Angélique Bouteillier |

Saint-Antoine de Padoue, Longueuil 13 janvier 1738 |

Antoine Bouteiller Marie-Louise Goyau |

|

Bernard Létourneau Hélène Paquet ou Pasquier |

Saint-François de l’Île d’Orléans 31 juillet 1703 |

René Paquet ou Pasquier Hélène Lemieux |

|

David Létourneau Françoise Chapelain |

Château-Richer 6 juin 1664 |

Louis Chapelain Françoise Dechaux |

|

David Létourneau Sébastienne Guéry |

David est de Muron, arrondissement de Rochefort, évêché de Saintes, Saintonge (Charente-Maritime) France. |

Sébastienne (n’est pas venue au Canada) |

1. À corriger – Dons – mars

De : Robert Gagné

Répertoire des actes notariés des familles Gagné et Bellavance

2. À notre souvenir

Le 18 mars dernier est décédée Aurore Serres-Martin. Aurore fut active à la SHLM et a siégé au conseil d’administration. Elle a également collaboré dans le domaine de la généalogie. Tous ceux qui ont travaillé avec elle ont pu apprécier son affabilité et son grand souci du travail bien fait. Ses funérailles auront lieu le samedi le 10 mai, à l’église de Saint-Philippe.

3. Internet

La SHLM est maintenant branchée sur INTERNET. Nos membres qui veulent correspondre avec nous par le biais de l’autoroute électronique n’ont qu’à cliquer : [email protected]

4. Projet subventionné

Le projet subventionné par Assurance-Emploi a été prolongé jusqu’au 30 avril. Martin Hogue, archiviste et Sonia Cadoret, graphiste ont accompli des tâches d’une grande utilité pour la SHLM. Nous devons à Sonia Cadoret la présentation graphique de la Brochure 1997 du dépliant publicitaire pour ARCHI-LOG et de la mise en page de notre site WEB.

5. Baptêmes et sépultures à la Prairie

Notre président, Jean L’Heureux, espère faire éditer en 1997 les répertoires des baptêmes et sépultures de La Prairie. À date il en est à plus de 50,000 noms. La recherche se continue; tenant compte du fait que la date de départ est 1667, ce n’est pas une mince tâche. Il faut également tenir compte des changements de noms pour certains descendants d’un même ancêtre…

6. Dons

De Suzanne Perrault, de La Prairie : Les Communes de La Prairie, Élisée Choquet, 1935

De Yvon Trudeau : 4 caisses de documents historiques relatifs à l’histoire de Delson, 1 caisse de documents généalogiques sur différentes familles.

Différents volumes et publications.

C’est sous la présidence d’honneur de Madame Louise Beaudoin, ministre de la Culture et des Communications, que la Société historique de La Prairie lançait le 12 mai dernier la brochure « L’arrondissement historique de La Prairie »

Cette brochure sera bientôt distribuée dans tous les foyers de La Prairie

Au jour le jour, avril 1997

Au début du XIXe siècle, le Village étouffe dans ses limites. La Prairie exerce un attrait économique d’importance et nombreux sont ceux qui veulent s’y établi. Lieu de transit vers New York, qui est port de mer ouvert 12 mois par année, situé face à la métropole financière du Bas-Canada, La Prairie offre une voie privilégiée vers le nouveau pays que sont devenus les États-Unis d’Amérique. Après le transport sur terre jusqu’à Saint-Jean, les marchandises sont expédiées ou reçues par voies d’eau : rivière Richelieu, lac Champlain, rivière Hudson, New York.

Peu de temps après la Conquête de 1760, de nombreux hommes d’affaires anglophones choisissent le Village de La Prairie pour y résider. Bien pourvus financièrement, ils investissent dans les commerces et autres services dont les auberges. Un service de bateau-vapeur assure une navette quotidienne Montréal-La Prairie depuis la première décennie du XIXe s. John Molson, propriétaire des traversiers, rêve déjà de relier La Prairie à Saint-Jean-sur-Richelieu par train. Ce sera réalité en 1836!

Agrandir le Village ne s’avère pas des plus facile. Il faut empiéter sur la Commune, propriété conjointe des jésuites-seigneurs et des colons-censitaires. À deux occasions déjà, depuis l’établissement de la Seigneurie en 1667, le Village avait été agrandi à même la Commune. En 1697, les jésuites en avaient décidé ainsi avec l’accord des 120 censitaires d’alors.

Cependant, au début du XIXe siècle la situation est toute différente. Un observateur qui visite le Village peu après après la Conquête signale que celui-ci se classe parmi les 6 plus importants du gouvernement de Montréal. Il remarque sa forme «d’habitats groupés», avec ses «noyaux denses» de maisons.

À La Prairie est donc établi un assez gros village en 1760, et cela s’explique puisque la Seigneurie a été l’objet d’une colonisation intensive tout au long du régime français. La situation géographique et la proximité de Montréal ont certainement exercé un attrait important auprès des nouveaux colons. On ouvre deux paroisses pour desservir cette population majoritairement rurale : Saint-Constant en 1752 et Saint-Philippe en 1753. Le Village ou Bourg offre les services requis par cette population grandissante.

À suivre dans le prochain numéro …

|

Réjean Girard Thérèse Nadeau |

Maple Grove, cté de Beauharnois 18 septembre 1965 |

Joseph Nadeau Hélène Lamontagne |

|

Édouard Girard Yvonne Alie |

Sainte-Valérie, Trois-Rivières 06 juin 1922 |

Azilda Alie Salomée Dionne |

|

Joseph Girard Philomène Garceau |

Pointe-du-Lac, Trois-Rivières 12 février 1884 |

Edphrem Garceau Justine Lesieur-Desaulnier |

|

Pail Girard Marie-Dina Girard |

Saint-Grégoire de Nicolet 30 juillet 1850 |

Isidore Prince Julie Gagnon |

|

Michel Girard Marie Biron |

Pointe-du-Lac, Trois-Rivières 22 juin 1801 |

Biron |

|

Modeste Girard Marguerite Bellisle dit Lefebvre |

Trois-Rivières 20 novembre 1769 |

Antoine Bellisle dit Lefebvre Marie-Josephte Beaudoin |

|

Joseph Girard Marie-Anne Vanasse dit Précourt |

Trois-Rivières 25 février 1732 |

François Vanasse dit Précourt Marie-Josephte Le Jetty |

|

François Girard Antoinette Lemay |

Sainte-Croix de Lotbinière Mariés vers 1709 |

Michel Lemay Michelle Oinville |

|

Pierre Girard Suzanne de La Voye |

Notaire Rabusson de La Rochelle Contrat passé le 27 mars 1669 |

Suzanne était veuve de Jean Tesson décédé sans postérité |

|

Étienne Girard (laboureur) Marguerite Giboulleau |

Pierre est de la ville et arrondissement de Les Sables-D’olonne évêché de Luçon, Poitou, (Vendée) France |

1971-72 Réal Legault (avant et après l’incorporation)

1972-73 Claudette Houle

1973-74 Jean Girard

1974-75 Michel Aubin

1975-76 Yves Duclos

1976-78 Marcel Lamarre (2 mandats)

1978-79 Claudette Houle

1979-80 Gaétan Bourdages

1981-83 André Taillon (2 mandats)

1983-85 Michel Létourneau (2 mandats)

1985-87 Patricia McGee-Fontaine (2 mandats)

1987-89 Claire Handfield (2 mandats)

1989-90 Françoise Gilbert

1990-91 Robert Champoux

1991-97 Jean L’Heureux (6 mandats)

Voici donc la troisième tranche des extraits de l’Histoire populaire du Québec de Jacques Lacoursière qui apportent quelque lumière sur l’histoire de La Prairie. Je vous rappelle que les extraits des deux premiers tomes sont déjà parus dans des numéros antérieurs de Au jour le jour.

Tome trois :

Page 91 : En 1858, Thomas-Jean-Jacques Loranger, de la circonscription électorale de Laprairie, est convaincu que la double majorité, si elle est strictement appliquée, va engendrer l’instabilité ministérielle. (La suite des événements allait lui donner raison.)

Page 123 : Pendant ce temps-là, Champlain and St. Lawrence Railway Company améliore son service entre Laprairie et Saint-Jean et adopte, le 20 janvier 1845, de nouveaux règlements concernant les passagers et le fret. Différents articles illustrent la vie à bord d’un wagon à cette époque :

[…] 3. Tous les passagers qui désirent prendre avantage des cartes qui permettent d’aller à Saint-Jean, à Montréal ou à Laprairie, et retour dans la même journée doivent avertir que telle est leur intention avant d’obtenir ces cartes; autrement le prix du passage sera exible pour aller et pour revenir; ils sont aussi requis de faire attention à l’avis qui se trouve sur l’une des cartes données en cette occasion afin d’assurer leur place pour revenir. […] 5. Toute personne qui ira sur la locomotive ou sur le wagon de service encourra la pénalité de dix chelins pour chaque offense. 6. Il ne sera pas permis de fumer dans les chars de première classe sous la pénalité de dix chelins pour chaque offense. 7. Il ne sera pas permis à qui que ce soit de monter sur le haut des chars pour les passagers sous la pénalité de vingt-cinq chelins pour chaque offense. 8. Il ne sera pas permis d’amener des chiens dans les chars de première classe sous la pénalité de vingt-cinq chelins pour chaque offense

Page 125 : En 1849, pour devenir éligible à l’aide gouvernementale, la St.Lawrence and Atlantic Railway décide de prolonger sa ligne de Saint-Hyacinthe à Richmond, alors que la Montreal and Champlain Railway construit un nouveau tronçon reliant Saint-Jean à Rouses Point. Autre amélioration : le terminus nord de la compagnie déménage de Laprairie à Saint-Lambert, juste en face de Montréal.

Page 258 : Si les affrontements violents sont plutôt rares lors de ces élections générales provinciales de 1871, il y a quand même quelques scènes désagréables. Le jour de la mise en nomination pour la circonscription de Laprairie, le candidat indépendant Andrew Esinhart est élu par acclamation.

Il revenait de l’élection suivi par un grand nombre de voitures, raconte le journaliste de l’Opinion publique dans l’édition du 13 juillet, et passait devant le camp [militaire de Laprairie]. Des volontaires anglais se jetèrent soudain sur la voiture où il se trouvait, en arrachèrent un drapeau français, le mirent en pièces et le foulèrent à leurs pieds. Lorsque les volontaires canadiens-français eurent connaissance de cet acte de fanatisme, ils furent transportés d’indignation, menacèrent de se ruer sur les Anglais et passèrent une partie de la soirée à chanter des aires patriotiques, mais l’énergie des officiers français parvint à calmer l’effervescence. Quant aux volontaires anglais, ils craignaient tant une revanche de la part de nos compatriotes qu’ils furent sur le qui-vive toute la nuit.

Page 427 : Depuis la mort du dernier jésuite, au tout début du XIXe siècle, le gouvernement anglais s’est emparé des propriétés et autres biens des jésuites et avait consacré à l’éducation la majeure partie des revenus générés par ces biens. En 1842, les jésuites se réinstallent au Canada et demandent qu’on leur remette leurs biens et qu’on les indemnise. L’affaire traîne en longueur jusqu’à ce que Mercier, en 1888, décide de proposer un règlement. Selon le père Adrien Turgeon, procureur, des pères jésuites, la valeur des propriétés de la communauté atteindrait la somme de deux millions de dollars. Le 4 juin, Mercier écrit au religieux que le province ne peut offrir plus de 400 000$ comme indemnité. La communauté recouvrera aussi la propriété de la commune de Laprairie. Quatre jours plus tard, Turgeon accepte l’offre.

Page 481 : Les élections de 1896 soulèvent les passions entre les ultramondains de Mgr Laflèche de Trois-Rivières et les libéraux. Le clergé de la province déconseille à la population de voter pour les libéraux de Laurier qui refuse d’intervenir au sujet de la loi sur les écoles catholiques séparées du Manitoba…

L’archevêque de Saint-Boniface, il va sans dire, approuve hautement les prises de positions des évêques de la prochain de Québec. Pour lui, les libéraux sont des traîtres. Dans une lettre à Conrad Pelletier, candidat dans Laprairie, il déclare «Je suis en droit de conclure qui ceux qui, le 20 mars dernier, ont volé la mort de ladite loi au lieu de l’amender, ont trahi la cause catholique et française au Manitoba. »

En 1666, les recenseurs notent la présence d’un certain Pierre Girard, qui est à l’emploi des Jésuites à Québec. Pierre épouse Suzanne Lavoie (De Lavoye) en mars 1669 à La Rochelle et reçoit durant la même année sa première concession de terre dans la seigneurie du Maure à Saint-Augustin avec droit de chasse et pêche. Pierre et Suzanne ne manquaient pas d’imagination pour augmenter leurs revenus. En effet, Suzanne, ne craignit pas d’héberger une petite pensionnaire, Madeleine Arrivée, qu’elle garda pendant trois ans, ce qui lui rapporta la somme de cent vingt livres. De son côté, Pierre trouva lui aussi le moyen de faire quelque argent dans le commerce. Il était maître d’une barque appelée “Le Samuel ”. Cette barque était assez considérable pour se rendre dans les Pays d’en haut. Les marchandises ordinaires étaient l’eau-de-vie et le tabac que Pierre allait échanger pour des pelleteries.

Après bien des démarches, Pierre Girard obtint une réduction sur les droits que les autorités du pays exigeaient sur ces marchandises. Cela lui permit sans doute d’augmenter ses revenus, de mettre moins d’eau dans son eau-de-vie, d’en réduire le prix et d’en vendre davantage. Il pratiqua aussi le métier de défricheur. Dans la même lignée que Pierre, Joseph, son cinquième petit-fils marié à Philomène Garceau, défriche lui aussi sa terre à Sainte-Perpétue de Nicolet. Joseph et Philomène ont élevé dix enfants. La famille conserve encore le souvenir d’un homme fort, un notable de la place qu’on consultait régulièrement et qui a été élu maire de sa paroisse. Philomène, elle, a été enseignante. De son vivant, Joseph a acquis plusieurs terres pour y établir tous ses enfants. Son fils Édouard a hérité de la terre paternelle, lieu où sont décédés Joseph et Philomène.

Édouard et Yvonne Alie ont eu douze enfants dont l’aîné des garçons a continué la tradition sur la terre paternelle. Il a été durant les années 1950 – 60 le plus gros éleveur de poulets au Québec. Les trois autres garçons ont complété leurs études universitaires et les filles se sont dirigées soit dans l’enseignement ou comme infirmières. Réjean a obtenu son diplôme en optométrie en 1963. Il a enseigné pendant huit ans et a pratiqué pendant trente cinq ans. Maintenant, Réjean est à sa pension, bien méritée, en compagnie de Thérèse (madame oiseaux) sa conjointe).

Ne ratez pas notre prochaine conférence

Tel que mentionné lors de notre dernier communiqué, nous vous donnons ci-après tous les détails pour notre souper annuel qui aura lieu le 10 mai 1997 à 17h30.

Suite à l’appréciation des personnes présentes l’an dernier, notre souper aura lieu cette année encore au Restaurant Au vieux fort, situé au 120, chemin de Saint-Jean, au 2e étage, La Prairie.

Un repas chaud sera servi pour nos membres et leurs invités au coût de $30.00 par personne, taxes et services inclus, dont voici le menu :

17h30 – Apéritif aux frais de chaque invité

18h30 – Amuse-gueule

Salade panachée

Roti de veau, sauce forestière

Gâteau, mousse aux pêches

Vin

Thé, café

Vous voudrez bien remplir le coupon-réponse ci-joint et nous le retourner avec votre chèque avant le 1er mai 1997, afin que nous puissions faire les réservations nécessaires.

Les personnes qui le désirent peuvent former leur table au nombre de 8 personnes.

Pour de plus amples informations, vous pourrez communiquer avec :

La Société historique au 659-1393 ou

Madame Céline Lussier au 659-1818

Nous vous attendons nombreux avec vos parents et amis.

Au jour le jour, mars 1997

|

Martine Bourdages Charles Trudel |

La Nativité de La Prairie 10 août 1996 |

Jean Trudel Lise Roberge |

|

Gaétan Bourdages Louise Péloquin |

Saint-Clément de Viauville de Montréal 15 août 1970 |

Bernard Péloquin Germaine Lacharité |

|

Léopold Bourdages Pauline Gagnon |

Notre-Dame-de-Lourdes de Montréal 02 décembre 1944 |

Télesphore Gagnon Marie-Anne Houde |

|

Nicolas-Bénélas Bourdages Geneviève Gauthier |

Bonaventure 27 novembre 1888 |

Ambroise Gauthier Zoé Bujold |

|

Eugène Bourdages Marie-Louise Cavanagh |

Bonaventure 18 janvier 1858 |

Nicolas Cavanagh Marie-Olive Arbour |

|

Antoine Bourdages veuf de Charlotte Bourg Vénérande Bernard |

Bonaventure 08 février 1825 |

Jean-Marie Bernard Marie-Osite Babin |

|

Raymond Bourdages Esther Leblanc |

Rivière Saint-Jean Nouveau-Brunswick 1755 ou 1756 |

René Leblanc Marguerite Tibeau |

|

Pierre Bourdages Marie-Anne Chevalier |

Port La Joye, île Saint-Jean Acadie 11 août 1721 |

Guillaume Chevalier Jeanne Ménard |

|

Jean Bourdages Marie Duseau |

De Saint-Jean d’Angoulême (Charente-Maritime) France. |

-L’arrondissement historique

– Les publications

Lorsqu'en 1975, le Ministre de la Culture a déclaré le Vieux-La Prairie arrondissement historique, il a proposé aux visiteurs un ensemble bâti "Témoin de la vie quotidienne de nos ancêtres dans un village québécois, fin XIXe s." La SHLM a donc préparé des guides pour que les visiteurs puissent apprécier la valeur patrimoniale des maisons et du quartier et en apprendre davantage sur la vie des habitants qui se sont succédés depuis des siècles. Pour des groupes, on demande que réservation soit faite et nous recevons des visiteurs de tous âges représentant toute une gamme d'intérêts. Le dépliant Parcours historique s'avère un outil très éloquent pour expliquer l’essentiel de notre histoire et des maisons que renferme le Vieux-La Prairie. Grâce à une subvention gouvernementale, nous disposons de trois étudiants pendant les mois d'été. Ils sont à la disposition des visiteurs qui se présentent tous les jours et le dimanche après-midi.

Avec les années des supports écrits ou autres sont venus s'ajouter dans le but d'intéresser plus particulièrement des clientèles scolaires. Notre objectif étant toujours de favoriser la connaissance de notre histoire et des maisons de l'arrondissement historique.

Des jeux ont été créés, dédiés aux jeunes des écoles primaires.

1. Ensemble de casse-tête, de large dimension, qui se veut une initiation à l'archéologie. A être utilisé en équipes.

2. Papier-construction, à colorier et découper pour construire une maquette, réplique du fort de 1705.

De nombreux cahiers proposent des textes et illustrations et présentent un questionnaire avec choix de réponses.

3. Le patrimoine, 8 pages, 1982

4. Ta ville aujourd’hui, 17 pages, 1982

5. Ton quartier, 12 pages, 1982

6. Le site historique, 11 pages, 1982

De Gaston Roy, F.I.C.

La propriété des Frères de l’instruction chrétienne à La Prairie.

De Jean LaProtte, F.I.C.

Les frères de l’Instruction Chrétienne en Amérique du Nord.

De Robert Gagné

Répertoire des actes notariés des familles Gagné et Bell.

7. Parcours historique, 28 pages, 1982

8. Parcours historique, remanié, 20 pages, 1991

9. La Prairie, d 'hier à aujourd’hui, cahier d'activités, 48 pages, 1992

10. Rallye historique, 16 pages, 1992.

11. L’arrondissement historique de La Prairie, Jules Romme, 28 pages, 1995.

Dans une catégorie différente, la SHLM a créé, conjointement avec la Commission scolaire du Goéland, un manuel scolaire qui a reçu l'approbation du Ministère de l'Éducation. Cette histoire de La Prairie, avec textes et photos s'adresse aux jeunes élèves de 3e année du cours élémentaire.

12. La Prairie, d'hier à aujourd'hui, manuel-élève, 1993. S'y ajoute, pour chaque classe un album de photos et des textes.

Ces recherches et publications ont toutes été réalisées grâce à des membres-bénévoles qui en ont eu l'initiative et ont travaillé de concert avec des employés rémunérés par le biais de subventions gouvernementales, et la participation constante du Ministère de la Culture.

Pour les projets suivants, la SHLM a pu compter sur les mêmes appuis financiers. Ces publications s'adressent à un plus large public. Nos ARCHIVES en ont fourni la documentation.

13. Fonds Elisée Choquet répertoire numérique, collectif, 129 pages, 1980

14. La Seigneurie de La Prairie de la Magdeleine. 1860-1870, Liste des habitants. collectif, 50 pages, 1985

15. Inventaire paléographié des lots de la Seigneurie de La Prairie, d'après le Fonds administratif des Jésuites, 1670-1775. Réal Robert, 1984-1985, environ 2000 pages

16. Relevé analytique et cartographique des emplacements du village de La Prairie, 1670-1840; Sources principales : les biens administratifs des Jésuites, actes notariés de La Prairie, Marcel Lamarche, 1993-96, environ 2000 pages

Dessins et Plans informatisés

17. Dessin de la Seigneurie de La Prairie, selon la carte de Jos Riel en 1861, Jean-Michel Rouan, 1984

18. Carte informatisée du dessin ci-haut mentionné, Stéphane Desrochers, 1996

19. Dessins informatisés, La Seigneurie de La Prairie par CÔTES, (14 plans), Stéphane Desrochers, 1996

20. Inventaire des Actes notariés du village de La Prairie, 1670- 1860. SHLM, direction Michel Aubin, 1975, 350 pages

Ce volume contient des renseignements de première main sur l'occupation successive des lots dans le Vieux-La Prairie et nous permet d'approfondir nos connaissances concernant l'archéologie, la généalogie et l'histoire de notre patrimoine.

Bulletin officiel de la SHLM

21. Le Bastion, 8 numéros, trimestriel, 18 pages, collectif, 1982-1983. Sujets historiques, inédits et variés.

Depuis quelques années, un bulletin de 8 pages, publié 10 fois l'an "Au jour le jour" se veut un lien entre les membres de la SHLM. On y traite de généalogie, d'évènements, d'activités économiques ou culturelles et de personnages ayant marqué l'histoire de La Prairie. Le Fonds E. Choquet et certains fonds privés en constituent les principales sources de renseignements. Ce bulletin est expédié par la poste à tous nos membres.

Le 249 rue Ste-Marie, accueil et activités.

Des expositions thématiques annuelles sont présentées dans l'espace réservé au musée. L'objectif se veut un complément visuel à toutes les autres activités. Le choix des thèmes est toujours orienté vers un aspect particulier de l'histoire de La Prairie. Le temps fort des visites se situe de juin à septembre.

Pour le grand public, des conférences sont offertes à notre local, au rythme de 7 fois l'an.

Le local est ouvert aux visiteurs et chercheurs tous les jours de la semaine. L'accueil est assuré par des bénévoles qui les reçoivent et leur fournissent les renseignements demandés; nos archives et diverses publications répondent habituellement à leurs attentes. De plus, le local est ouvert tous les mardis soirs de l'année de l9h.30 à 22h., pour les chercheurs en généalogie. Certains membres compétents en cette discipline servent d'aides et de guides.

A voir absolument

Notre société s'est enrichie d'une maquette intéressante de 7' x 8', reconstituant, aussi fidèlement que possible le Vieux La Prairie des années 1700. On y retrouve l'emplacement du Fort, de pieux ainsi que la localisation des bâtiments du temps. Nous remercions monsieur Serge Beaulieu pour cette belle réalisation qui a nécessité beaucoup de recherches et de patience.

Raymond Bourdages es1 l'ancêtre désigné des Bourdages et Bordage d'Amérique. Né vraisemblablement en 1728 dans la région de Saint-Jean d'Angoulême en Charente-Maritime, il est le fils de Pierre Bourdages et de Marie-Anne Chevalier mariés en Acadie en 1721. En 1756 Raymond épouse en Acadie Esther LeBlanc, fille du notaire René LeBlanc et de Élisabeth Melançon de Grand-Pré.

Raymond Bourdages vit en Acadie, à la rivière Saint-Jean, à titre de maître-chirurgien de la garnison du lieutenant Charles de Boishébert. Lors de la déportation, notre ancêtre reçoit l'ordre de ses supérieurs de se rendre à Québec où il habite jusqu'en 1755. En 1760, il effectue un voyage en France, probablement dans le but de régler une succession ou de recevoir sa pan d'héritage de ses parents. On ignore à quel moment il est de retour, mais on sait qu'en 1772 il accompagne à Bonaventure et à Carleton le Père de la Brosse, missionnaire du golfe Saint-Laurent.

C'est vers cette époque qu'il quitte Lorette et s'installe à Bonaventure (village fondé par des Acadiens ayant dû fuir l'Acadie au moment de la déportation) avec sa famille. Il y fut le premier marchand de l'endroit et y posséda des moulins à farine et à scie. Lors de son décès en 1787, survenu prématurément à l'âge de 59 ans, il y était le propriétaire de vastes domaines

En 1776, des corsaires américains en état de guerre vinrent à Bonaventure, firent prisonnier Raymond, incendièrent sa maison, son magasin, ses dépendances et les alentours. Le 22 mars 1779, seize Micmacs allèrent piller son établissement à Caraquet, enlevant pour 12 000 livres de marchandises, alléguant aussi le fait de guerre. Bien plus, trois concessionnaires anglais, les sieurs Holland, Collins et Finlay obtinrent de grandes étendues de terrain en Gaspésie, y compris les terres de Raymond Bourdages.

Raymond Bourdages eut onze enfants dont un fils, Louis, qui siéga à l'Assemblée législative à plusieurs reprises. Pendant plus de deux décennies, il y défendit avec vigueur les intérêts des Canadiens. Établi à Saint-Denis-sur-Richelieu en 1790 où il exerça la profession de notaire jusqu'à sa mort, Louis eut un fils, David, qui prit une part active à la rébellion des Patriotes de 1837.

Quoique peu nombreux, les descendants de Raymond Bourdages se retrouvent aujourd'hui principalement en Acadie, en Gaspésie et dans les régions de Québec et de Montréal, où partout ils affichent fièrement leur ascendance acadienne.

Gaétan Bourdages est né à Chandler (Baie des Chaleurs) le 23 décembre 1946. Il enseigne les sciences humaines au niveau secondaire depuis 1968. Membre de la société depuis 20 ans, il exerça de nombreux rôles dont celui de président. Il a collaboré à de nombreuses publications de la Société historique et continue de s'intéresser de près à la recherche et à la diffusion des connaissances en histoire.

Avant 1760, 30 000 Français sont venus en Nouvelle-France dont 10 000 ont fait souche et sont devenus les ancêtres des Canadiens-français.

Déjà vers 1680 nos ancêtres se disent Canadiens et plusieurs les désignent sous le nom d’Habitants. Cent ans plus tard, vers 1780, des anglophones réclament également de porter le nom de Canadiens. Après 1840, on s’appellera Canadiens-français jusque vers 1960 où nous commencerons à nous présenter comme des Québécois.

Voici, selon les voyageurs de l’époque, quels étaient les principaux traits de caractère de l’Habitant. Les reconnaissez-vous encore aujourd’hui ?

- Arrogant et rebelle à l’autorité, il aime braver la loi

- Doté d’une grande résistance physique, robuste et vigoureux

- Aime boire un coup et adore fêter et danser

- A l’esprit de liberté et d’égalité sociale

- Hospitalier et accueillant envers les étrangers

- Parfois grivois, légèrement anticlérical

- Déteste la guerre

- Mauvais sujet et mauvais maître selon le Père Charlevoix

- Les femmes sont belles, paresseuses et aiment le luxe

- Les femmes ont des qualités d’administratrices et s’illustrent en affaires

Notre prochaine conférence mercredi le 19 mars à 20h

Pierre Bibeau, archéologue et le potentiel historique du Vieux-La Prairie

Une conférence de Marcel Tessier, historien et chroniqueur au journal de Montréal et à l’émission télévisée Salut Bonjour!

La conférence aura lieu à l’école Saint-François-Xavier, 500 blvd Taschereau à La Prairie.

Vendredi le 21 mars à 19h30

Coût : 3$

Billets réservés au 444-1391 ou disponibles à l’entrée.

La SHLM bientôt sur internet

Avis à nos membres internautes! D’ici peu le monde entier aura accès à notre site web.

- Services offerts

- Album photo

- Généalogie, archives, etc.

Notre souper annuel

Une invitation pour vous et tous vos amis. Une date à réserver : Samedi le 10 mai 1997.

Au jour le jour, février 1997

La présence de l’ancêtre Antoine Desrosiers (1616-1691) en Nouvelle-France est attestée dès janvier 1642 alors qu’il agit comme parrain d’un amérindien à Sillery. On ne connaît pas ses parents mais lors de son mariage, il se dit «natif du bourg de Renaison au pays de Lyonnais».

Le Journal des Jésuites mentionne, en 1645, qu’Antoine est à l’emploi de ces missionnaires comme engagé et, qu’à ce titre, il reçoit un salaire annuel de 100 livres. Dans le cadre de cet engagement, Antoine participe à l’approvisionnement de la mission de Sainte-Marie-aux-Hurons sur les bords de la baie Georgienne. Le travail n’était pas sans danger et il aurait pu y laisser sa peau. En effet, le 16 août 1659, il est écrit dans le Journal des Jésuites que «Antoine des Rosiers s’était sauvé des mains des Onontageronons vers le lac Ontario et qu’il était arrivé aux Trois-Rivières.»

C’est aux Trois-Rivières qu’Antoine Desrosiers fonde sa famille, alors qu’il épouse le 24 novembre 1647 Anne Du Hérisson, fille de Michel Leneuf du Hérisson, un important et influent personnage arrivé depuis 1636. Anne est bien dotée par son père qui s’adonnait à la lucrative traite des fourrures. Elle apporte au ménage 500 livres, deux «honnêtes» habits, de la lingerie, de la vaisselle ainsi qu’une génisse et une truie en gestation. Après une première installation du couple sur une terre louée, Antoine bénéficie, le 28 octobre 1649, de la part du gouverneur d’Ailleboust, de la concession d’une terre de 20 arpents sur les bords de la rivière Saint-Maurice, à l’extérieur du bourg. En 1650, on lui octroie un emplacement dans le bourg même. En 1657, cette fois du gouverneur Pierre Boucher, Antoine reçoit une autre terre d’une superficie de 25 arpents, là où naîtra le village de la Pointe-du-Lac.

Le couple Antoine Desrosiers et Anne du Hérisson aura huit enfants, cinq garçons et trois filles. Quatre des garçons fondèrent des foyers dont Jean qui, en 1682, unit sa destinée à Marie-Françoise Dandonneau. Ils eurent dix enfants dont six fils. Des quatre fils de Jean et de Marie-Françoise qui fonderont des foyers, Michel, qui épousera Anne Moreau le 29 mai 1716 à Rimouski, est l’ancêtre de Arthur et Léandre Desrosiers qui, de la région du Bas-du-Fleuve vinrent s’établir à La Prairie à la fin du siècle dernier.

Antoine Desrosiers est décédé à Champlain en 1691. Son épouse, Anne du Hérisson, mourut en 1711.

Arthur Desrosiers, en 1895, n’ayant pu obtenir la permission d’épouser sa promise (Pacifique de Montigny), décide d’aller l’épouser à Montréal à la Paroisse du Sacré-Cœur le 30 octobre 1895. Il semble qu’ils ont dû traverser sur le pont de glace reliant St-Lambert à Montréal. Ils ont demeuré à Côte Ste-Catherine, la dernière terre touchant le territoire Mohawk de Caughnauwaga.

Au local de la SHLM de multiples activités sont en marche, et les membres qui y travaillent développent des projets qui rencontrent leurs goûts. Aujourd'hui, nous décrirons plus particulièrement le secteur des ARCHIVES.

Parlons d’abord des ARCHIVES ÉCRITES. Les Biens des Jésuites, 1647-1798, constituent la pièce maîtresse de toutes nos sources sur l’histoire de la Seigneurie de La Prairie. Patiemment et minutieusement, certains de nos membres en ont fait la lecture des photocopies et microfilms. Ils se sont initiés à la paléographie, déchiffrage d'une écriture et d'un vocabulaire datant de deux ou trois siècles. Comme résultat, nous avons des renseignements de première main sur les actes de concessions des terres: situation, superficie, noms des colons, etc. Le Fonds des Jésuites totalise 20,000 documents.

Le Fonds Élisée Choquet apporte une suite et un complément aux Biens administratifs des Jésuites : histoire sociale, généalogique, politique, économique, culturelle etc. jusqu’au milieu du XXe siècle. Le Fonds La Prairie, d’hier à aujourd’hui est un instrument de connaissances qui se veut l’histoire telle que vécue plus près de nous. Nous continuons systématiquement la collecte d’articles de journaux et autres qui marquent la généalogie et l’histoire de La Prairie d’aujourd’hui et de la région. S’ajoutent à cette documentation les Fonds privés donnés à la SHLM; celle-ci apparaissant l’organisme tout désigné pour assumer la garde de ces histoires de famille ou d’institutions.

Les archives généalogiques méritent une place particulière à la SHLM. Pendant plus de 6 années, 12 membres-bénévoles et 35 employés ont travaillé à ces recherches. En effet, il est fréquent que le motif de la première rencontre avec nos visiteurs s’avère être une recherche de leurs ancêtres. Les renseignements généalogiques se trouvent dans tous nos Fonds d’Archives, cependant, nous en avons rassemblé un grand nombre dans des dossiers spécifiques, de manière à faciliter la recherche. Un travail d’importance a été effectué également dans les microfilms et les registres et la paroisse de la Nativité de La Prairie; différents centres d’archives ont été consultés pour colliger toutes les informations sur les Baptêmes et Sépultures de la Seigneurie de La Prairie, 1660-1990. Cette documentation informatisée de 50,000 noms fera l’objet d’une publication en 1997.

|

Claire Desrosiers Jérôme Leroux |

Saint-Alphonse-d’Youville de Montréal 30 août 1952 |

Émile Leroux Béatrice Leduc |

|

Emmanuel Desrosiers Jeannette Brosseau |

Sacré-Cœur de Montréal Octobre 1927 |

Isidore Brosseau Ernestine Racine |

|

Arthur Desrosiers Pacifique de Montigny |

Montréal 30 octobre 1895 |

François de Montigny Claire Marotte dit Labonté |

|

Élie Desrosiers Praxède Caron |

Matane 14 juin 1860 |

Caron |

|

Joseph Desrosiers dit Du Tremble Maxellande Lepage de Molais |

Saint-Germain de Rimouski 16 janvier 1816 |

Charles Lepage de Molais Marie-Anne Hion |

|

Louis-Gabriel Desrosiers dit Du Tremble Geneviève Lepage de Molais |

Baie Saint-Paul 27 avril 1775 |

Antoine Lepage de Molais Marie Côté |

|

Louis Desrosiers dit Du Tremble Marie-Judith Guyon dit Després |

Saint-Germain de Rimouski 1754 |

Guy-Joseph Guyon dis Després Marie-Geneviève Gagné |

|

Michel Desrosiers dit Du Tremble Marie-Jeanne Moreau |

Saint-Germain de Rimouski 29 mai 1716 |

Jean-Baptiste Moreau Marie-Anne Rodrigue |

|

Jean Desrosiers dit Du Tremble Françoise Dandonneau dit Dandons |

Notre-Dame-de-la-Visitation de Champlain 20 janvier 1682 |

Pierre Dandonneau dit Dansons Françoise Jobin |

|

Antoine Desrosiers Anne Le Neuf du Hérisson |

Immaculée-Conception des Trois-Rivières 24 novembre 1647 |

Michel Le Neuf du Hérrison |

|

Deux origines sont possibles, selon Ferland il est de Renaison, arrondissement de Roanne, Forez (Loire) France. |

ou de Vernaison (selon Sulte) arrondissement et archevêché de Lyon, Lyonnais (Rhône) France |

|

L’histoire se raconte par d’autres témoins et les cartes et plans anciens éclairent éloquemment les renseignements écrits.

Avec le XXe siècle, la photographie ajoute un support visuel très parlant pour qui veut mieux connaître ses ancêtres. Notre collection prend graduellement de l’importance grâce aux dons reçus. Qui, mieux qu’une société d’histoire, peut conserver ces photographies qui se dissipent trop souvent lors de décès?

De par notre constitution, la SHLM s’est donné comme mandat de DIFFUSER la richesse de ses archives. Pour ce faire, celles-ci doivent être accessibles et il faut surtout que l’on sache qu’elles existent. Ce rôle. La SHLM ne le perd jamais de vue. Aussi, depuis 1990, l’informatique nous est apparu un moyen efficace de diffusion.

Les documents suivants ont été lus et inventoriés. Us nous Livrent une banque de noms, d’actes et la situation géographique d’habitation de nos ancêtres à travers toute la Seigneurie de La Prairie.

- Le Fonds des Jésuites presqu’en entier

- Inventaire cartographique et photographique

- Cartographie informatisée des lots et des habitants de la Seigneurie La Prairie depuis les origines d’après un plan de Jos Riel en 1861

- Plan Gipoulou 1788

- Cadastre abrégé 1836-1840

- Plans superposés du Village de La Prairie, depuis 1978, remontant aux origines, dont le Fort en 1705, d’un plan de Gédéon de Catalogne

- Baptêmes et Sépultures, paroisse de la Nativité, l670-1990

- Une partie des recensements.

L’informatisation de nos archives marquait le premier pas vers l’entrée sur l’autoroute informatique. L’étape suivante constitue la création d’un logiciel: ARCHILOG. Ce fut une première au Québec.

Pour comprendre l’organisation des Archives, pour s’y retrouver. ARCHI-LOG devient un outil informatique de gestion et de description des documents d’archives. Afin d’asseoir le logiciel ARCHI-LOG sur des bases solides, non-contestables, la SHLM a pris modèle sur certains éléments fondamentaux des Archives nationales du Québec. Notre logiciel est rigoureusement conforme aux normes internationales des règles de descriptions des documents d’archives (RDDA): fonctions diverses, index, vocabulaire contrôlé et universel, etc. Un guide d’utilisation en facilite l’usage. A date, 5 centres d’archives en ont fait l’acquisition.

Pour élargir le rayonnement de la SHLM, d’autres projets sont en cours. Durant l’hiver 1977, nous oeuvrons à la réalisation d’outils de connaissance et de diffusion sur l’arrondissement historique. L’appui financier nous est fourni par le Ministère de la Culture, bureau régional de Saint-Jean-sur-Richelieu. Bénévoles et personnel rémunéré travaillent de concert pour réaliser une brochure et un site WEB.

Cette brochure se veut un instrument d’information et une invitation lancée à tous les résidents de La Prairie pour une visite de l’arrondissement historique. La brochure sera distribuée par la poste, moyen jugé efficace pour rejoindre tout le monde.

Dans le but d’atteindre un public plus élargi, dans un deuxième volet du projet, la SHLM lancera son site Web dans un avenir prochain.

Notre entrée sur l’autoroute informatique, INTERNET sera devenu réalité. Voilà donc un autre sujet de fierté pour tous les membres de la SHLM !

Que de chemin parcouru en 25 ans !

Monette, Robert. Les ancêtres Monet, de la France à l’Amérique, 150 pages, 1995. don de M. Raymond Monette

Deux photographies couleur originales : vue panoramique de l’intérieur de l’église de la Nativité par Denis Tremblay, photographe à Saint-Jean. don de Gaétan Bourdages

M. André Taillon, ex-président de la SHLM a fait don de plusieurs volumes sur l’histoire de La Prairie. Cette collection comprend des Bastions, des livres sur l’orfèvrerie et l’art ancien ainsi que de nombreux documents reliés à l’histoire locale. Le tout peut être consulté à notre centre d’archives.

Dans un numéro antérieur de « Au jour le jour » je vous avais déjà présenté des passages susceptibles de jeter quelque lumière sur l’histoire de La Prairie. Ces extraits étaient tirés du tome premier de l’Histoire populaire du Québec de Jacques Lacoursière publié aux Éditions du Septentrion. Voici donc maintenant les extraits du tome second où il est question de La Prairie.

Tome deux :

Page 24 : A propos des circonscriptions électorales lors de la première élection de 1792; « Le dernier comté sur la rive sud se nomme Huntingdon et comprend sept paroisses : La Prairie, Saint-Philippe, Saint-Pierre, Sault-Saint-Louis, Châteauguay, Saint-Régis et Saint-Constant, avec comme représentants, Le Comte Dupré et Lorimier. »

Page 249 : « (en 1829) Les députés adoptent une projet de loi faisant passer de 27 à 44 les circonscriptions électorales. On profite de la circonstance pour franciser les noms de plusieurs comtés. […] Ainsi Huntingdon devient L’Acadie, Beauharnois et Laprairie. »

Page 54 : En 1796 les autorités anglaises craignent la désaffection la population canadienne face à la couronne britannique. « Les craintes et les appréhensions des autorités civiles ne sont pas sans fondement. Un citoyen de Laprairie, probablement Jean-Baptiste Norau, écrit au consul de la république française à New York :

Recevez les vœux de la plus grande partie des Canadiens. Ils aiment tous la France, détestent l’Anglais et désirent ardemment de se voir réunis à la mère patrie dont ils ont été séparés depuis trop longtemps. Ils voient avec peine que la Convention paraît les oublier depuis qu’ils gémissent sous le joug anglais. […] Les citoyens ci-après nommés entraînent avec eux le suffrage de tous nos habitants, bons patriotes et bons guerriers, ils se réuniront avec les Français qui viendront les arracher au jour anglais au premier signal. Ils seront suivis de tous ceux qu’il est impossible de nommer ici mais qui ont tous le même courage et le même amour pour la France et pour les Français. J’ajouterais que tous m’ont chargé d’offrir aux Français leurs cœurs et leurs bras et que, s’ils eussent pu le faire sans risques, je serais muni de la signature de tous. Papineau à Montréal, Delisle et fils, Perreau à Québec Dorion Roy, la paroisse entière de Laprairie dont je suis membre.

Page 123 : Lors des élections de 1810 Mgr Plessis invite le clergé catholique à plonger indirectement dans la campagne électorale en demandant aux curés de favoriser les candidats qui plaident en faveur de la soumission au gouvernement britannique. « Le curé de Laprairie, Joseph Boucher, craint que l’attitude du clergé dans le conflit actuel ne tourne à son désavantage. « Mais, monseigneur, écrit-il à son évêque le 28 mars, après l’éclat que vient de faire le clergé, nous ne devons plus nous attendre qu’à une haine implacable de la part du parti Révolutionnaire et si, malheureusement, le même choix avait lieu [que pour l’élection précédente], nous nous trouverions exposés à toute sorte de persécutions de la part des mauvais membres et de la Chambre même, s’ils en composaient la majorité, nous serions probablement traduits à leur barre pour recevoir leur sentence. »»

Page 146 et 147 : Lors de la guerre de 1812 contre les Américains les Voltigeurs canadiens s’organisent et établissement leurs quartiers généraux au fort Chambly. « Au début du mois d’août, les Voltigeurs aménagent à Saint-Philippe de Laprairie, «le plus maudit endroit du monde connu», selon Viger.» En mai 1812 il y a conscription de 2 000 hommes devant former quatre bataillons. «Le point de rencontre du premier bataillon est Pointe-aux-Trembles, près de Portneuf; celui du deuxième, Laprairie […]» «Le recrutement s’effectue parfois plus difficilement. Certains préfèrent la désertion au camp militaire. La division de Pointe-Claire, sur l’île de Montréal, doit fournir 59 miliciens. Vingt-huit seulement se présentent au camp de Laprairie […]»

Page 152 : Au cours de la même guerre, «le 28 novembre, Prevost, qui est à Laprairie […]»

Page 401 et 402 : Au cours du soulèvement de 1838 les Frères Chasseurs préparaient une attaque générale fixée au 3 novembre. Un groupe devait attaquer Beauharnois et Laprairie.

« Des patriotes, réunis à Saint-Constant le 3, reçoivent l’ordre de se rendre à Laprairie. En chemin, ils s’emparent des armes des loyaux sujets de Sa Majesté. Rendus à Rivière-à-la-Tortue, non loin de Laprairie, ils veulent forcer la porte de la maison d’un nommé Vitty où sont réfugiés plusieurs bureaucrates. Au cours d’un échange de coups de feu, l’un des occupants de la maison, Aaron Walker, est tué. Il devient, avec Weir et Chartrand, un autre martyr de la rébellion. Le lendemain, une vingtaine de familles de Laprairie cherchent refuge à Montréal, «parce qu’on s’attendait d’un moment à l’autre que ce village serait attaqué par les rebelles dont il y avait un immense rassemblement à L’Acadie.»»

Page 406 : En représaille aux mouvements de révolte, des volontaires anglophones, aidés de soldats réguliers et de miliciens, incendient fermes isolées et villages où habitaient les supposés rebelles. «Dimanche au soir [le 11 novembre], tout le pays en arrière de Laprairie présentait l’affreux spectacle d’une vaste nappe d flamme vivide, et l’on rapporte que pas une seule maison rebelle n’a été laissée debout.»

Bourdages, Gaétan, Yelle, Jean-Pierre, Battershill, Natalie, La Prairie, images d’hier, 160 pages, 1992. Souligne le 325e anniversaire de la fondation de La Prairie.

Bourdages, Gaétan, Létrouneau, Michel, Racine, Paul, la Nativité de La Prairie, 140 pages, 1991. Souligne le 150e anniversaire de l’église actuelle.

Sirois, Elaine, Moulin à vent et meuniers à La Prairie, 1647, 1988, 460 pages.

Robert, Viateur, Généalogie de la famille de Jean-Louis Robert et Albertine Bisaillon 1605-1981, 1981, 510 pages.

N'oubliez pas notre prochaine conférence.