Au jour le jour, avril 1998

Souvenez-vous, c'était une époque où il n'y avait pas tous ces appareils électriques qui nous rendent la vie plus facile. Au début, l'électricité servait surtout à l'éclairage de nos maisons. La vie était plus simple, pas d'immenses centres commerciaux anonymes le long d'affreux boulevards, mais des commerçants qui connaissaient nos goûts et nos habitudes. C'était un temps où les médecins venaient à domicile et ils n'étaient pas les seuls. Il y avait aussi le laitier, le boulanger, les vendeurs itinérants et bien sûr, le marchand de glace.

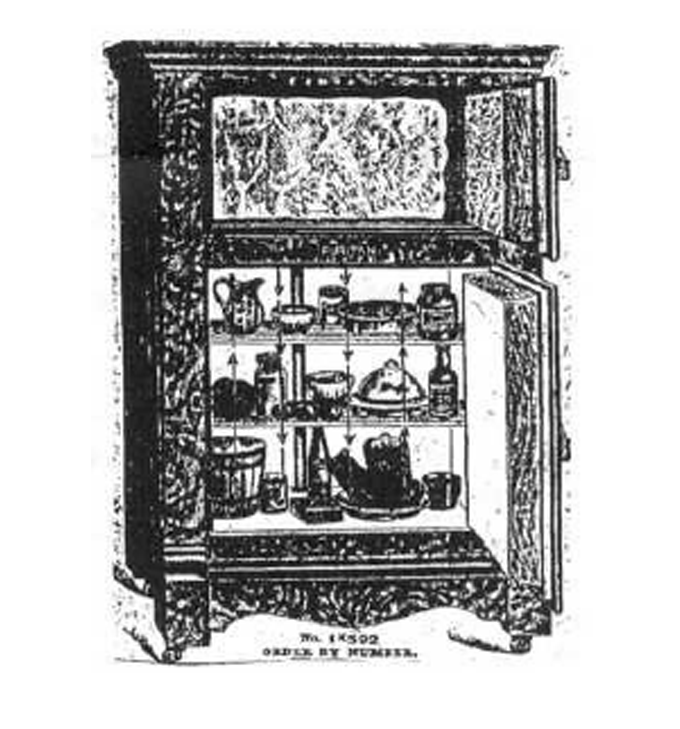

On a tendance à l'oublier, mais la conservation des aliments exigeait autrefois plus que d’ouvrir la porte du réfrigérateur. On conservait le lard dans le sel, les légumes se retrouvaient dans des caveaux au frais, les femmes faisaient beaucoup de conserves l’automne. Et il y avait aussi les glacières. Semblables à de petits réfrigérateurs, elles étaient la plupart du temps faites avec du bois d’orme et de frêne, ce qui leur donnait un beau fini. L'intérieur était en acier galvanisé afin de protéger le bois de l'eau provenant de la fonte de la glace et afin de mieux conserver les aliments. On y retrouvait deux compartiments, un en haut où on mettait la glace et la partie d'en bas pour la nourriture périssable. Cet ancêtre du réfrigérateur nécessitait l’emploi de blocs de glace qu'il fallait renouveler régulièrement. L'hiver cela pouvait toujours aller, mais en plein été, c’était une toute autre histoire.

C'est ici que le marchand de glace devenait vraiment important. En plus de découper la glace sur le fleuve en hiver, il devait s'assurer de préserver sa précieuse récolte pendant les mois d'été. Un truc tout simple consistait à empiler les blocs de glace dans un grand entrepôt el de les recouvrir de bran de scie. Le volume important de glace et la sciure de bois offraient des conditions idéales de préservation et permettaient un approvisionnement constant. Certains se souviennent encore de l'entrepôt de la rue Saint-Laurent (entre les rues Saint-Jean et Saint-Georges) dans le Vieux-La Prairie. Remontons le temps, et suivons le dernier marchand de glace, M. Jean-Marie Langlois, dans les différentes étapes de son travail.

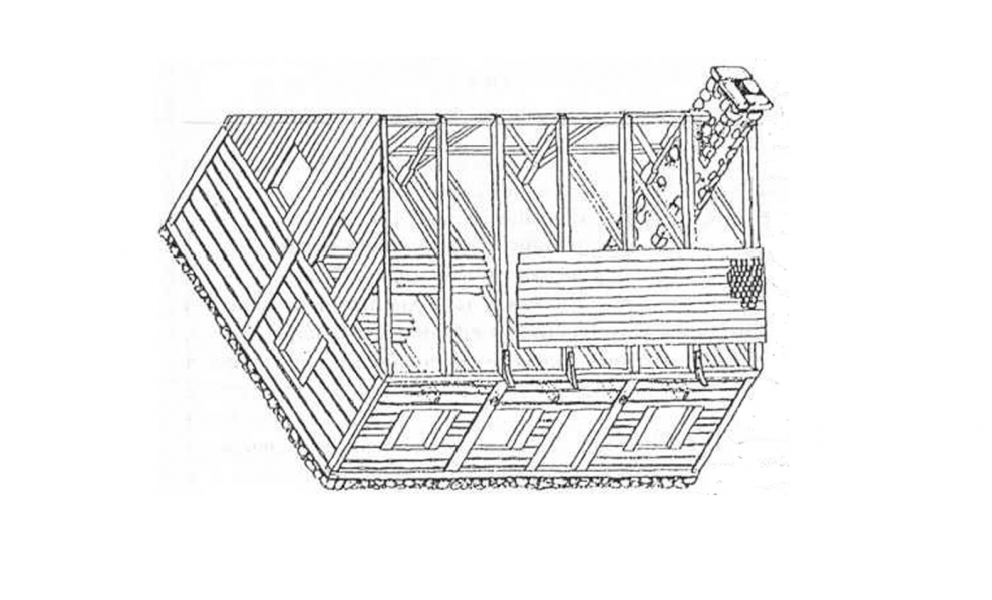

Tout d'abord, il fallait couper la glace sur le fleuve. Selon les sources consultées dans le Fonds Élisée Choquet, la glace au fond de la baie de La Prairie était de grande qualité, très pure. Avant le 20e siècle, on la découpait à la main avec de longues scies. Mais, avec l'arrivée de la mécanisation, on a eu recours de plus en plus à des machines munies de moteur. Les personnes qui ont accès au réseau Internet peuvent voir la photo d'une de ces machines sur le site de la Société (lmp//pages.infinit.net/shlm). Après, on apportait les morceaux de glace à l'entrepôt de la rue Saint-Laurent. Au début, le transport se faisait à l'aide de chevaux puis, avec des camionnettes. Deux grandes ouvertures servaient à entrer les blocs (voir photo) qu'on empilait à l'aide d'un élévateur extérieur.

Ensuite, venait l'étape de la livraison. Mais avant, on devait décoller les blocs de glace pris ensemble dans l'entrepôt. Ces blocs avaient les dimensions suivantes : 36" x 48" x 24". Il fallait donc être habile et ne pas avoir froid aux mains pour les déplacer. Pour la livraison, on débitait les blocs à la hache (il n'y avait pas de scie ronde électrique à cette fin) en morceaux de 25 livres qui pouvaient entrer dans le compartiment du haut des glacières. Pour cela, une hache bien affilée et une main sûre étaient les meilleurs atouts pour débiter les blocs de glace sans trop de perte. Un coup sec et la glace fendait régulièrement. Les morceaux mal taillés servaient à remplir les grosses glacières des bouchers.

M. Langlois a commencé son métier au printemps de 1940 en achetant, avec l'aide de Juvénal Normandin, le commerce de M. Vézeau qu'il vendait pour cause de santé. Il a appris sur le tas selon ses dires. Au début, il faisait la livraison. À chaque matin sauf le dimanche, il déposait la glace dans un wagon et la recouvrait avec une grosse toile épaisse pour éviter qu'elle ne fonde trop vite, surtout l'été. Ensuite, il partait faire la livraison en passant de porte en porte. Il commençait sa tournée dans La Prairie (le Vieux Fort et le Fort Neuf) pour continuer dans le village de Brosseau qui fait partie aujourd'hui de Brossard et dans Saint-Philippe. Au début, le wagon était tiré par un cheval, par la suite une camionnette vint le remplacer.

Selon M. Langlois, c'était toute une « run » à faire, des centaines d'escaliers à monter et descendre, des femmes à affronter parce qu'elles ne voulaient pas que les hommes salissent leur plancher. Il faut dire aussi que c'était le temps de la guerre, l’argent était rare, le beurre, le sucre et la viande étaient rationnés. Les prix n'étaient évidemment pas ceux d’aujourd’hui. Dans un livre de vente qui a été conservé, on retrouve les prix de la glace en 1941. Comme pour le lait à une certaine époque, les clients achetaient des bons. Une carte de 11 bons (11 morceaux) coûtait 1.00 $, 6 cartes de 12 bons (72 morceaux) coûtaient 6,00 $ et 13 cartes de 12 bons coûtaient 12,60 $. Les gens payaient alors avec des sous et M. Langlois était obligé de les rouler à la main (parfois jusqu'à 160 rouleaux de 0,50 $) avant de les déposer à la banque. Toujours selon M. Langlois, le travail était exigeant, les journées longues, mais la vie était simple et belle. Comme un beau morceau de glace aurait-il pu ajouter…

Charles Beaudry, Société historique de La Prairie de la Magdeleine.

Ce qui surprend le visiteur lorsqu'il vient pour la première fois dans le Vieux-La Prairie, c'est la diversité de style des vieilles maisons. De la maison française à la québécoise typique en passant par les maisons d’influence victorienne et américaine, nous pouvons être fiers d'avoir un riche patrimoine architectural. On nous demande souvent s'il reste des maisons du début de la colonie. Malheureusement, au Québec, les très rares exemplaires de cette époque ont été passablement transformés. C'est pourquoi il est impossible de leur montrer un exemple parfait de maison du 17e siècle. De plus, à La Prairie, le grand feu de 1846 a détruit une bonne partie du village. Par contre, à partir des documents anciens, il est possible d'avoir une bonne idée de ce à quoi elle pouvait ressembler.

La maison des gens de La Prairie à cette époque est fort simple. Comme il y a beaucoup de vois en Canada, les premiers habitants font largement appel à ce matériau. La maison de pierres viendra plus tard et elle sera réservée aux gens plus riches. La principale caractéristique de la maison de bois du 17e siècle, est qu’elle est faite pièce sur pièce. Après avoir coupé les arbres, on les équarrit à la hache.

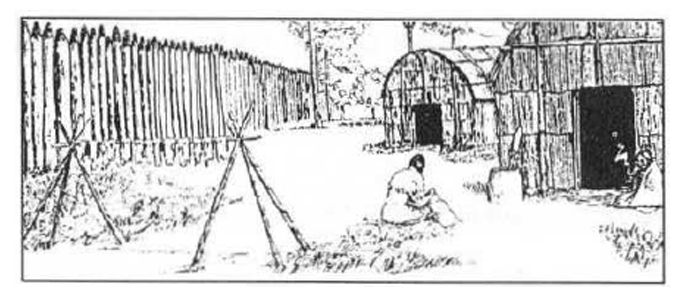

Les pièces de bois sont ainsi montées l'une sur l’autre et les coins sont assemblés à queue d'aronde. On peut aussi monter les pièces en les coulissant dans des poteaux. Il y en a aussi qui construisent les murs avec des poteaux debout, c'est ce qu'on appelle les murs à colombage. Les espaces entre les poteaux sont remplis soit avec de la pierre et du mortier, soit avec de la terre détrempée et de la boue ou soit avec de la brique. Toutefois, on rencontre moins souvent ce genre de maison ici. La toiture est faite de bardeaux, de chaume ou de planches. Elle n'a qu'un étage et pas plus de deux ou trois pièces (voir le dessin ci-contre). Vous pouvez toujours venir voir la maquette de La Prairie au local de la Société d'histoire où on voit des reproductions de ce type de maisons.

Charles Beaudry, Société historique de La Prairie de la Magdeleine.

Malgré de lointaines origines italiennes, c’est à Bourges que naît Ernest Doin le 15 octobre 1809. Célibataire, bien qu'on ne sache de quelle profession il vivait, il semble avoir mené dans sa ville natale une vie aisée. Mais à l’instar d'au moins 1500 Français au cours du XIXe siècle, Doin quitte en juin 1843 la France pour l’Amérique afin d'y tenter sa chance comme agent-manufacturier. La tradition familiale veut que sur le navire qui l'emmenait aux États-Unis, notre émigrant aurait rencontré Rosalie-Adèle Laumier, pour qui il eut le coup de foudre et qu’il épousa sans tarder avant d'arriver à bon port.

En 1845, Doin, son épouse et leur premier fils, quittent les États-Unis pour venir s'établir au Québec. Afin de subvenir aux besoins de la jeune famille, il se fait instituteur sans brevet. Onze enfants naîtront de cette union que le métier d’instituteur maintient dans une situation financière précaire. Doin ira ainsi pendant trente-cinq ans d’un endroit à un autre afin de gagner une maigre pitance (Saint-Jean-sur-Richelieu, Saint-Mathias de Rouville, Sainte-Marie-de-Monnoir, Longueuil, Iberville, La Prairie, etc.). Décidément notre homme a la « bougeotte » et on ne saura sans doute jamais pourquoi il déménageait aussi fréquemment…

La famille Doin habite La Prairie de 1861 à 1863. « C'est à La Prairie que les activités théâtrales d'Ernest Doin sont les plus intenses, ce qui l'amène à fonder un cercle dramatique qu'il alimente de ses œuvres. […] En 1863, dans le local de l'Institut canadien, la pièce Dimitri, une comédie qu'il a écrite, est jouée à La Prairie pour la première fois. » Cette même année la famille quitte La Prairie pour Saint-Joseph-de-Soulanges.

Doin aurait aimé quitter le métier d'instituteur pour se consacrer entièrement au théâtre, mais cela n’aurait jamais suffi à faire vivre la nombreuse famille. Il poursuit donc ses deux activités en parallèle. À partir de 1871 il obtient quelques succès; plusieurs pièces sont jouées sur des scènes montréalaises et neuf sont même publiées avant 1880. Ce n'est qu'à l’âge de 69 ans qu'il abandonne définitivement l'enseignement pour se consacrer entièrement à l'écriture.

Sans avoir été un auteur de grande envergure, Doin a certainement contribué à l'essor du théâtre comique au Québec au cours du XIXe siècle, et ce malgré la censure imposée aux esprits libéraux par le clergé de l'époque. Décédé à Montréal en septembre 1891 à l'âge de 82 ans, Ernest Doin a également laissé une descendance qui habite la région de Montréal.

Ceci est un résume de la conférence présentée par Marcel Fournier à la SHLM le 18 février 1998.

N'oubliez pas notre rencontre annuelle, un « brunch » Au vieux fort de La Prairie, dimanche, le 17 mai 1998 à midi!

Quand : dimanche le 17 mai 1998 à midi

Où : au restaurant Au vieux fort, 120 ch. St-Jean, La Prairie, au 2e étage

Coût : 20 $ par personne, incluant les taxes et le service

Information : Société historique au 659-1393; Céline Lussier au 659-1818

Venez nombreux avec vos parents et amis!

Prochaine conférence :

Mercredi le 15 avril à 20 h

par Jean Martin, historien

Sujet : histoire de la ville de Sainte-Catherine

M. Jean Martin est un géographe-historien originaire du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Détenteur d’un Bacc. En histoire et d’un Ph. D. en géographie, il compte plusieurs publications à son actif, dont : Ville de Sainte-Catherine, trois siècles d’histoire au pied des rapides.

Ce volume de plus de 90 pages, publié en 1997, est appuyé sur une solide recherche et est abondamment illustré. À lire absolument!

Au jour le jour, mars 1998

Les personnes de plus de 40 ans se souviennent des cours d'histoire de leur enfance comme d'une longue litanie de dates et d'événements glorieux. Les faits militaires étaient mis en évidence, démontrant ainsi l'héroïsme de nos valeureux ancêtres. Si les historiens nous ont appris depuis cc temps à nous méfier de cette glorification trop facile, il n'en reste pas moins qu'il est toujours à propos de jeter un regard sur ces événements de notre histoire. En effet, des miliciens du début aux casernes du XIXe siècle, la vie militaire a marqué fortement l'histoire de La Prairie.

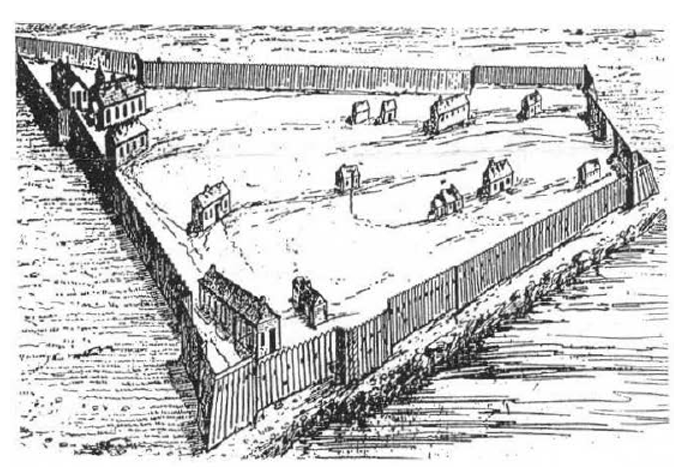

La paix imposée par la venue du régiment de Carignan avait permis à la mission de La Prairie de voir le jour en 1667. Mais, cette accalmie fut de courte durée et les guerres iroquoises reprirent de plus belle. Les Amérindiens changèrent de tactique, de la guérilla du début, ils passèrent à des attaques plus massives. Ils furent encouragés en cela par les Britanniques qui rêvaient d'éliminer leur concurrent français. Contrairement à ce qu'on entend parfois, il y eut non pas une, mais deux 2 batailles le 11 août 1691. C'est ainsi que le major Peter Schuyler avec une troupe de 400 soldats (Amérindiens et Blancs) attaqua premièrement le fort de La Prairie, pour être ensuite défait à l'endroit nommé aujourd'hui le rang de la Bataille. Laissons la plume du Gouverneur Frontenac nous raconter l'événement.

« Un parti de cinq cents Anglais, Loups (Mohicans) et Agniés (Mohawks) étant venus jusqu’à La Prairie de la Magdeleine, qui est à deux lieues de Montréal, M. de Callières qui en avait eu avis et qui croyait même le parti plus considérable avait ramassé toutes les troupes que je lui avais envoyées avec quelques habitants qu’il y avait joints et était allé se poster au pied du fort de La Prairie, ayant détaché deux cents hommes sous le commandement du Sr de Valrennes pour aller à Chambly qui était l’endroit par où les ennemis devaient, avec ordre de les laisser passer et de les suivre en queue.

Les ennemis qui apparemment avaient dessein d'attaquer le fort de La Prairie, puisqu'ils avaient apporté des grenades, s'en approchèrent une heure avant le jour le 11 d'août et entrèrent dans le camp des habitants dont la plupart fatigués d’une pluie qui était survenue, et d'avoir été toute la nuit sous les armes, étaient rentrés dans le fort et n'étaient pas aussi alertes qu'ils l'auraient dû être, mais les troupes qui étaient plus sur leurs gardes ayant marché au premier bruit, regagnèrent le camp des habitants après avoir essuyé la décharge des ennemis qu'ils croyaient des nôtres parce qu'il ne faisait pas encore assez clair pour se reconnaître et les en chassèrent l'épée à la main, et quoiqu'ils se raliassent à cent pas au delà à la faveur d'un rideau qui les couvrait, ils les rechargèrent encore et les obligèrent à se retirer, cependant, comme ils avaient mis du désordre parmi nos habitants et que dans ces deux charges nous avions perdu quelques officiers et soldats, ils s'en retournèrent pleins d'orgueil et d'indolence lorsque leurs découvreurs rencontrèrent à une lieue et demie de là ceux du Sr De Valerennes qui avaient toujours suivi leurs pistes, ils ne marchandèrent point et l'attaquèrent croyant qu'il en auraient bon marché mais ils furent trompés en leur attente car, quoique le Sr de Vallerennes fut plus de la moitié moins fort qu'eux il disposa ses gens avec tant d'ordre, de conduite et d'intrépidité qu'après un combat qui dura près d'une heure et demie et s'être meslés par trois différentes fois, jusqu'à se mettre la bourre dans le ventre et s'y brûler les chemises en tirant, il les fit plier et les mit entièrement en déroute, leur ayant tué plus de six vingts hommes sur la place parmi lesquels il y avait cinq ou six de leurs principaux chefs tant Anglais que Sauvages, blessé un beaucoup plus grand nombre, pris un de leurs drapeaux et fait quelques prisonniers.

S'il n'avait pas été si fatigué de trois jours de marche qu'il avait faite sans avoir à peine mangé et par des chemins presqu’impraticables, il les aurait suivis plus loin qu'il ne fit et il n'en serait pas échappé un seul pour en rapporter la nouvelle, mais ce qu'il lui était impossible de faire, nos Sauvages du Sault l'auraient pu facilement exécuter puisqu'étant arrivés de leur fort une heure après l'action au nombre de 120 tout frais et en apparence dans une disposition de bien faire, ils auraient pu les joindre facilement, ils se contentèrent, au lieu de cela, de visiter les morts, de les compter et de les dépouiller, ce qui a beaucoup augmenté mes soupçons aussi bien que ceux du public et m'a obligé d'écrire un peu vertement au R. Pères qui n'ont pu les excuser que par de très méchantes raisons, il faut néanmoins s'en payer et attendre qu' ils fassent mieux une autre fois dont ils témoigneront avoir envie présentement par la honte qu'on leur a faite.

Depuis l’établissement de la colonie, il ne s'est rien passé en Canada d'aussi fort ni de si vigoureux et l'on peut dire que le Sr de Vallerennes a conservé la gloire des armes du Roi et procuré un grand avantage au pays puisque cela nous a donné moyen d'achever nos récoltes paisiblement dans lesquelles nous aurions été fort inquiétés et qui, venant à nous manquer, nous auraient mis dans la dernière désolation. » Lettre du Gouverneur de Frontenac au Ministre (20 octobre 1691).

Un monument de pierres rappelle cette fameuse journée du 11 août 1691. Il est situé à l'endroit où la route 104 croise le rang de La Bataille. Si vous empruntez ce dernier, vous pourrez voir aussi le chemin De Valrennes en l'honneur de celui qui remporta la victoire sur les troupes de Schuyler. Et si le cœur vous en dit, venez nous rencontrer au local de la Société historique de La Prairie sur la rue Sainte-Marie. Vous pourrez y découvrir ou redécouvrir la magnifique maquette du fort et du village de La Prairie tels qu'on pouvait les voir en 1704. De plus, vous pourrez regarder de près des fragments de la palissade du fort que les archéologues ont mis au jour en 1994. De précieux témoins qui ont entendu siffler les balles de mousquet il y a plus de 300 ans.

Natif de La Prairie, EMMANUEL DESROSIERS, romancier et conteur, a publié en 1931 dans la revue Mon Magazine quelques commentaires sur le village et la campagne de La Prairie.

En voici quelques extraits :

Sur l'abbé Elisée Choquet, historien, à qui la SHLM est redevable d'un impressionnant fonds d'archives.

« Je pensais à M. l'abbé Elisée Choquette, à ce prêtre très humble, qui présentement, comme la fourmi laborieuse, amasse des provisions. Je pensais à cet homme étranger, revenu pour un deuxième stage dans la paroisse de Laprairie après son retour de Rome où il est allé parfaire ses études théologiques, et je le voyais s'acharner à la tâche gigantesque d'écrire l'histoire de La Prairie qui est l'une des plus intéressantes des endroits de la rive sud. »

Se basant sur la tradition orale, E. Desrosiers raconte comment les anciens cageux relataient leurs exploits de la fin du 20e siècle lorsqu'ils sautaient des rapides de Lachine.

« Il y avait les vieux qui étaient allés en chantier et qui avaient "dravé" sur la rivière "Train", en Haut-Canada. Ils faisaient des récits qui glaçaient le sang dans les veines. Ils étaient cageux depuis leur prime jeunesse et se rappelaient avoir "sauté les cages" avec les Sauvagesses, en pleins rapides de Lachine. Le "Vieux Aimé" les avait engagés pour le compte des "Calven"; ils étaient allés préparer les "dram" à l’Île-au-Jardin et les conduisaient jusqu'à Québec. En descendant les "cages" ils avaient entendu souvent le "vieux Aimée" les interpeller avec un énergique "Bout d'enfer de démon"; alors ils se remettaient de la torpeur que produisait le flot mystérieux qui les entrainait. »

Laprairie, dans les années 1920, soit quelques années avant la dépression, était en pleine expansion économique et offrait aux résidents du village un milieu de vie des plus intéressants.

« Laprairie, ville et paroisse, compte une population de 5,000 habitants. La ville, en plus d'être le chef-lieu est aussi le centre d'affaires de trois comtés. Les industriels qui viennent s'y établir se voient pourvus gratuitement de grand lots à bâtir, sont exemptés des taxes et peuvent se servir des nécessités publiques, telles que aqueduc et forces motrices électriques, gratuitement. Ce sont là des avantages qui ne sont pas à dédaigner, d'autant plus que cette localité est à proximité de la métropole qui absorbe déjà la quasi-totalité des matières premières ouvrées sur les Lieux. C'est une place résidentielle, le coût de la vie n'y est pas élevé et cela est dû au voisinage d'immenses fermes dont les propriétaires viennent écouler los produits, du moins une partie, sur le marché même de la ville. Site idéal de villégiature. On peut acheter pour cent dollars de magnifiques lots à bâtir dans la ville même tout près des grands boulevards Salaberry et Edouard VII, et cela près de Montréal. »

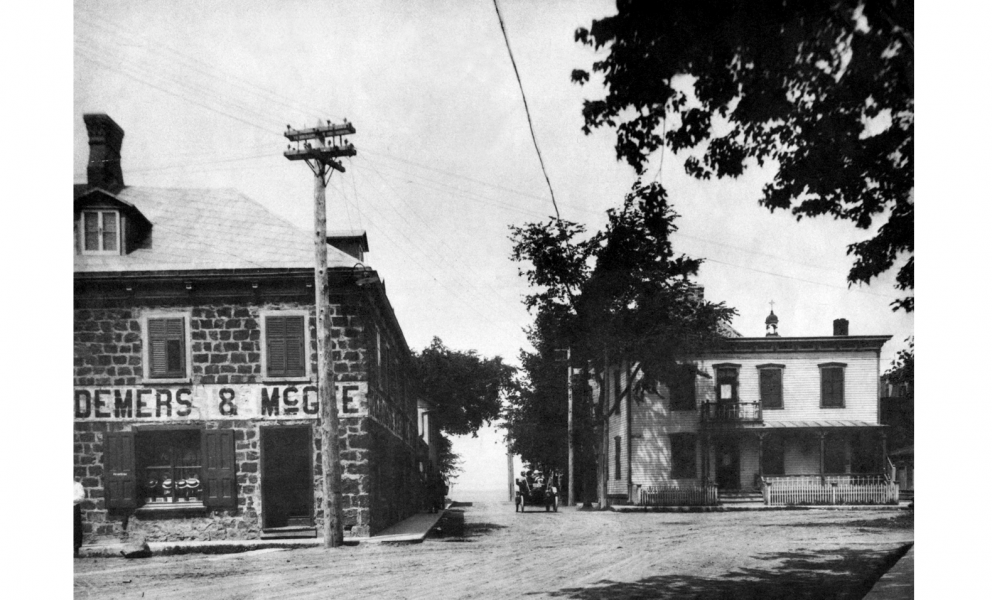

Pour les services en approvisionnement les gens de La Prairie et des environs pouvaient compter sur des magasins généraux bien fournis.

« Plusieurs magasins généraux fournissent à la population ce dont elle a besoin. Le magasin McGee est le plus considérable (un siècle d'existence). Lawrence McGee, le propriétaire, est un des citoyens les plus estimés; viennent ensuite les magasins Beaulieu, Potvin, Lussier, de Cruchy, etc. Le lecteur me pardonnera cette nomenclature parce que dans un chef-lieu un magasin général est une institution indispensable cl par conséquent digne de mention. »

La grand-mère d'E. Desrosiers demeurait à la côte Sainte-Catherine dans une solide maison de pierre érigée face aux rapides de Lachine. Ses impressions nous aident à pénétrer l'atmosphère dans laquelle vivaient les amoureux de l'histoire au début de XXe siècle.

« Quand l'hiver secoue la campagne, qu'il torture les croisées des vieilles maisons de chez nous, je voudrais reposer dans le vieux lit à ciel de l’aïeule; je voudrais goûter le silence de la demeure ancestrale. Je voudrais que ce soit par une nuit tourmentée d'hiver, une nuit d'ouragan. Rien n'ébranle la maison aux murs de forteresse. Dans la grande nuit sereine, les souvenirs me parleraient. Je revivrais les années de l'enfance, au temps où la grand'maman m'apprenait tant de choses sur notre Histoire du Canada. Peut-être entendrais-je le bruit des avirons des canots de la chasse-galerie comme je croyais les entendre jadis. Je percevrais peut-être les chants des Sauvages que j'aimais à écouter autrefois: Ana Kouékon, Ana Kouonkoué, Yerasnaro Kouinti. »

- En 1832 on commence à utiliser ici une nouvelle technique inventée par John Loudon McAdam et le premier chemin macadamisé est celui de La Prairie à Saint-Jean.

- François de Malépart de Beaucourt est considéré comme le premier Canadien de naissance à avoir étudié la peinture en Europe. Il est né à La Prairie. Sa production canadienne se situe entre 1792 et 1794.

- En 1790 il y a 1704 habitants à La Prairie.

- À la fin du 19e siècle Ernest Doin est l'auteur de pièces de théâtre le plus prolifique au Québec. D'origine française, il a fondé un cercle littéraire et dramatique à La Prairie.

- En 1832 une première association de tempérance est fondée à La Prairie.

- Dès la guerre de 1812 il existe un camp d'entraînement à La Prairie pour les miliciens conscrits. Ce site deviendra un campement général.

- En 1813 il est décrété par les magistrats du district de Montréal que tout traversier devra posséder une licence. Deux ans plus tard les mêmes magistrats ajoutent que tout traversier licencié devra tenir en service cinq bons hommes, deux canots et un bateau ou un bac et de traverser jour et nuit toutes personnes qui se présenteront. Aucun traversier ne pourra retarder les voyageurs plus d'un quart d'heure dans le jour, et plus d'une demi-heure dans la nuit.

- Après 1812 des « horse-boat » furent utilisés entre Montréal et La Prairie. Il s'agissait d'une barge ordinaire avec une roue à aube de chaque côté. Chaque roue à aube était reliée par un arbre de couche à une roue d'engrenage située à l'intérieur du bateau et qui était mue par des chevaux. Dans les forts courants le bateau n'avançait guère et les passagers impatients aidaient alors les chevaux. Les horse-boats ont disparu à la fin des années 1840. N'oublions pas qu’en 1820 le vapeur Montréal assure la traversée entre Montréal et La Prairie et que dans les années 1830 le vapeur Horse Boat effectue la navette entre Montréal et Longueuil.

N'oubliez pas de visiter notre site internet : http://pages.infinit.net/shlm/

Vous y trouverez des capsules d'histoire, un album de photos, des jeux éducatifs, de la généalogie etc.

Conférence du mois : mercredi, 18 mars, 20 h

Conférencier : Père Jules Chaussée, s.j.

Sujet : Mgr Lartigue et les Patriotes

Décédée récemment à l'âge de 91 ans, Mme Claire Van Lynseele a été une collaboratrice de la première heure à la SHLM. Membre active dans le groupe des Aînés du projet Nouveaux Horizons, elle a participé aux préparatifs des fêtes du 150e anniversaire du premier train au Canada. Pendant longtemps, elle a assuré une présence au Musée les dimanches après-midi et a reçu les visiteurs avec courtoisie et compétence.

Au jour le jour, février 1998

Lorsqu'on pense à un notaire, on imagine une personne sérieuse, travaillant dans un bureau, vivant une vie tranquille et rangée, loin des bruits et du tumulte de la vie quotidienne. Cela est vrai dans la plupart des cas, mais, avec Edmé Henry, le portrait est un peu différent.

Il naquit en pleine tourmente, le 14 novembre 1760, soit à la fin de la guerre de Sept ans. Son père, qui se prénommait aussi Edmé, était chirurgien major dans le Royal-Roussillon. C'est pourquoi il dut quitter les rives du Saint-Laurent pour retourner en France après la capitulation de Montréal le 8 septembre 1760. Il ne vit donc pas son fils naître à Longueuil. Plus tard, il décida de s'établir sur l'île de Saint-Pierre au sud de Terre-Neuve avec sa femme Geneviève Fournier. En effet, les îles Saint-Pierre-et-Miquelon étaient demeurées françaises suite au Traité de Paris. Il y continua d'exercer sa profession de chirurgien major et devint probablement un personnage important de l'endroit. On mentionne un sieur Henry qui avait des propriétés importantes en face de l'île du Colombier. Cet endroit s'appelle aujourd'hui « l'anse à Henry ». C'est un secteur maintenant inhabité, accessible seulement par un sentier terrestre. En consultant le registre des baptêmes de Saint-Pierre, on retrouve 17 fois le nom d'Edmé Henry (père) comme parrain. On peut donc supposer qu'il était un personnage fort apprécié par les Saint-Pierrais. De plus, les Henry eurent un autre fils (Gabriel) et une fille (Geneviève-Alexandrine).

Quant au jeune Edmé, il demeura à Montréal pour parfaire ses études de notariat. Il y pratiqua quelques temps avant d'aller rejoindre son père à Saint-Pierre où il demeura pendant sept ans de 1786 à 1793. Il s'occupa probablement des affaires paternelles en plus d'y ouvrir une étude de notariat. Toutefois, les données que nous avons sur cette période ne permettent pas d'en dire plus. Le notaire Henry dut retourner à Montréal suite à la prise des îles Saint-Pierre-et-Miquelon par les Anglais en 1793. Le 17 février 1794, il s'installa définitivement à La Prairie.

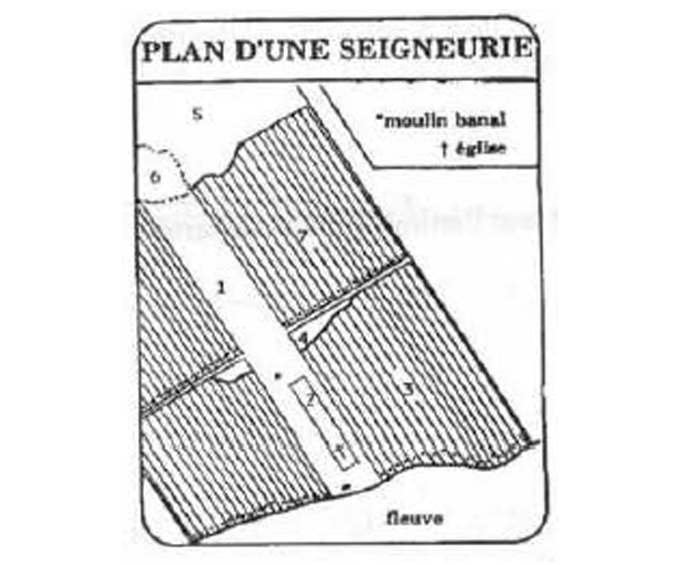

Comme son père à Saint-Pierre, il devint un personnage important. Bien évidemment, c'est à titre de notaire qu'il fit tout d'abord sa marque. Entre autres, en tant qu'agent des Jésuites pour la seigneurie de La Prairie. On retrouve régulièrement son nom dans les actes notariés du début du XIXe siècle. Pendant celle période, il a entretenu une importante correspondance dans laquelle on retrouve une description de la vie au début du XIXe siècle (transport, fleuve, glace, inondation, vie militaire, etc.). Avec la correspondance du docteur Brisson, dont j'ai déjà parlé dans un autre article, elle constitue une source de documentation très intéressante pour l'histoire de La Prairie. Il est à souhaiter qu'un historien prenne le temps d'en faire l'étude un jour.

Le nom du notaire Henry est aussi intimement lié à la famille Christie. Il commença à travailler pour Gabriel Christie en 1796. Ce dernier était un seigneur fort prospère et possédait plusieurs seigneuries, notamment celles de Léry, La Colle, Chambly, Noyan, de Bleury et de Sabrevois ainsi que celles de Repentigny et de Lachenaie au nord de Montréal. À la mort du général Christie survenue en 1799, son fils Napier Christie Burton prit la succession de son père et Edmé Henry continua d'administrer les biens de la famille. Ce qui l'obligeait à de nombreux déplacements. Il devait donc tenir ses audiences dans des auberges ou hôtels comme au manoir de Lacolle-Beaujeu, chez Samuel Potts à Chambly, chez Samuel Noxton à Saint-Jean et au Parker's Inn dans la seigneurie de Noyan. L'hôtel Parker était alors un relais pour la « malle royale » et le seul endroit où les voyageurs pouvaient s'arrêter, l'endroit étant alors peu habité. C'est autour de cet hôtel qu'a pris naissance Henrysburg qui devint Saint-Georges d'Henryville par la suite. Si on a donné le nom du notaire Henry à cet endroit, c'est parce qu'il avait accordé gratuitement une terre pour l'école de la place. De plus, c'est sous son administration que le village se développa. Toutefois, le bureau permanent d'Edmé Henry était situé à La Prairie au coin de Saint-Ignace et du chemin de Saint-Jean. C'est là qu'il poursuivit son étude de notariat jusqu'en 1831.

Ses nombreuses responsabilités ne l'empêchèrent pas de s'occuper de politique. En effet, il fut élu député du comté de Huntingdon le 21 avril 1810, poste qu'il occupa jusqu'au 22 mars 1814. À cette époque, les relations avec les États-Unis étaient passablement tendues. La guerre éclata donc avec notre voisin en 1812. Le notaire Henry, suivant les traces de son père, prit part activement au conflit. Il avait alors le grade de major au 2e bataillon de la milice de Beauharnois. C'est à ce titre qu'il se retrouva à la fameuse bataille de Châteauguay le 26 octobre 1813 au côté du lieutenant-colonel De Salaberry. Le « héros » de Châteauguay reçut en récompense une terre de 1500 acres dans le canton de Kilkenny. Elle était située à Saint-Esprit entre les villes actuelles de Saint-Jérôme et Joliette. Il est à noter que plusieurs vétérans de cette guerre provenaient de La Prairie, ils reçurent une « gratification » de 20,00 $ pour leur participation. Voici la liste de ceux-ci, peut-être reconnaîtrez-vous un de vos ancêtres : Ignace Bourdeau, Pierre Brassard, Louis Brosseau, Jean-Baptiste Denault, André Desnoyers, Pierre C. Duranceau, Pierre Gagnier, Augustin Gervais, François Gervais, Jean-Baptiste Rousseau, Paul Kingley, Jean-Baptiste Longtin, Jean-Baptiste Niding, Pierre Perras, Simon Perras, Alexis Poupart, Jacques Poupart, Paul Raquepas.

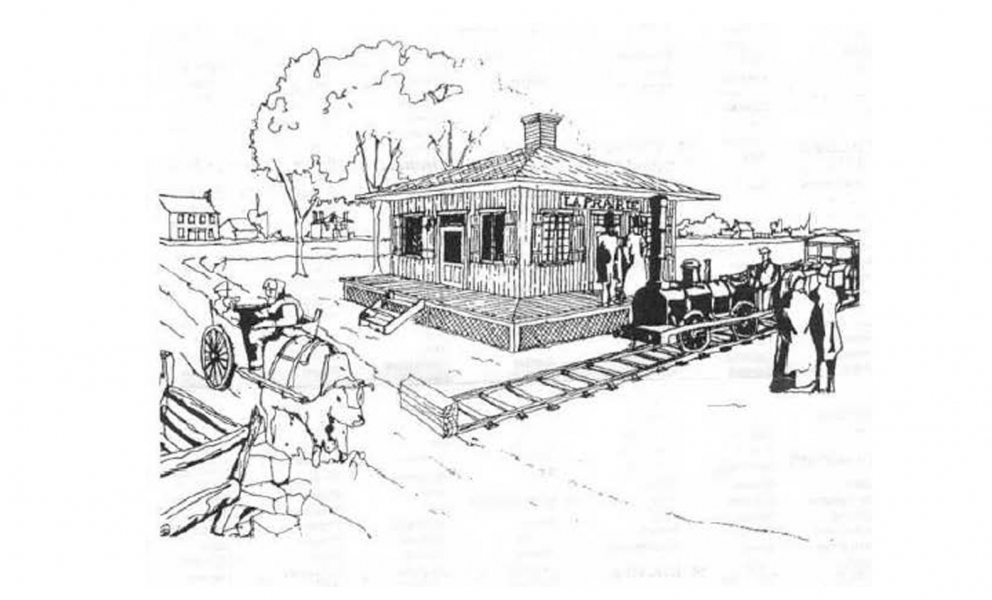

En plus du notariat, de la politique et de la vie militaire, Edmé Henry trouva de s'occuper de commerce et de transport. Il faut rappeler qu'à cette époque, La Prairie connaissait une activité économique florissante. Sa position géographique privilégiée la plaçait sur les grandes voies de communication avec les États-Unis et l'Ouest canadien. Après la guerre de 1812, les relations avec notre voisin américain redevinrent cordiales, le commerce et le transport profitèrent de cette accalmie. Rappelons aussi qu'en 1836, la première ligne de chemin de fer du Canada fut construite entre Saint-Jean et La Prairie. Comme d'autres notables de son époque, Edmé Henry décida d'investir dans le transport maritime. C'est ainsi qu’avec sa compagnie de bateaux à vapeur, il devint copropriétaire de deux traversiers qui assuraient le transport entre La Prairie et Montréal, le « Edmund Henry » et le « Laprairie ».

En 1831, M. Henry abandonna sa pratique de notaire. Après une vie bien remplie, il aurait pu alors prendre une retraite bien méritée. Mais ce serait le méconnaître, ce diable d'homme trouva les ressources nécessaires pour fonder une banque en 1837. Encore une fois, il se trouva au cœur d'une des périodes les plus troublées de notre histoire. Les Canadiens (francophones) avaient peu accès au capital, les grandes banques étaient sous le contrôle des Anglais. Plusieurs petites banques furent fondées avec du capital francophone afin de donner accès au crédit aux « Canayens ». À la différence d’aujourd'hui, les banques pouvaient émettre de billets. C'est ce que fit la Banque Henry. Elle émit des billets à petite dénomination (30 sous) afin de répondre aux besoins des petits épargnants. Malheureusement, la Banque Henry ne vécut que quelques mois. Prise dans le tumulte de la rébellion des Patriotes, elle ne put survivre lorsque deux des employés se sauvèrent aux États-Unis avec la caisse. M. Henry put cependant rembourser ses dettes à l'aide de son capital personnel et grâce à ses propriétés. On ne sait quel était l'état de ses finances lorsqu'il mourut le 14 septembre 1841. Toutefois, il laissa en héritage une vie bien remplie pour ce notaire, soldat, politicien, banquier et homme d'affaires.

Charles Beaudry, Société historique de La Prairie de la Magdeleine.

- A la fin du 17e siècle un coureur des bois, Pierre Bisaillon, tombe amoureux d'une lllinoise nommée Marie-Thérèse Kouagao. Celle-ci donnera naissance à deux ou trois enfants que Bisaillon fera baptiser et adopter légalement avant d'épouser la mère. Ce Pierre Bisaillion était le frère de Benoît, Étienne et Michel, tous de La Prairie. Il fut le premier Européen à s'établir dans la région de Harrisburg en Pennsylvanie où il résida durant plus de vingt ans.

- Les généalogistes et les démographes ont découvert que les naissances hors mariage étaient plus nombreuses là où les soldats habitaient dans un village durant un certain temps. Au cours de la Guerre de Sept Ans le Royal-Roussillon n’a-t-il pas eu ses quartiers d’hiver à La Prairie à quelques reprises? De plus, au 19e siècle, pendant quelques décennies, La Prairie fut le site d’importantes casernes militaires. Quel impact ces présences ont-elles eu sur le taux de naissances illégitimes à La Prairie?

- Les Archives publiques du Canada conservent un dessin illustrant la mise à mort d'un déserteur à La Prairie en 1813. Les autorités militaires ne badinaient pas avec la désertion à l'époque. La SHLM possède une copie de ce dessin dans ses archives.

- Un soldat nommé Pierre Boudreau dit Laramé fut trouvé mort dans la neige à Laprairie où il est inhumé le 11 mars 1698.

- Un certain François de Labernade, sieur de La Prairie, fut à la fois huissier, greffier, écrivain public et instituteur ambulant, transportant d'une paroisse à l'autre son écritoire et tout l’attirail qui s'y rapportait.

- En 1841 il fallait compter 40 minutes pour franchir en train la distance entre La Prairie et Saint-Jean.

– de Rémi Tougas, St-Lambert, 5 boîtes de volumes d'intérêt historique

– de Lévis Boudreau, Frère de l’Instruction Chrétienne de Nantes à la Louisiane, sous-titre : L'histoire de l'Acadie, l'odyssée d’un peuple exilé. Gérard-Marc Braud, Ouest Éditions, 159 pages, 1994.

Partis de France, la plupart des hommes portant ces noms se sont établis en Nouvelle-France avant 1760. Leurs patronymes y sont toujours vivants.

1 ANGOUMOIS

Dubois

Dumas

2 ANJOU

Bélanger

Boivin

Cadieux

Chartier

Chauvin

Graveline

Guertin

Langevin

Lorion

Maillet

Martin

Meunier

Noël

Richard

Tessier

Trahan

3 AUNIS

Auclair

Beaudoin

Bédard

Bertrand

Bourdon

Cadieux

Chalifour

Crevier

Cyr

Dandonneau

Duteau

Émard

Godin

Grignon

Lamothe

Massé

Mongeau

Michel

Paradis

Pépin

Perron

Petit

Plante

Raymond

Sicotte

Vézina

Villeneuve

4 AUVERGNE

Adam

Alexandre

Aubert

Augé

Beaulne

Bergeron

Bernard

Bertrand

Bessette

Binet

Bissaillon

Bourbon

Bourdeau

Bousquet

Boutin

Bussières

Caron

Chaput

Coulon

Crevier

Desrosiers

Dubois

Dumas

Dupré

Dupuis

Faille

Farant

Forestier

Genest

Germain

Gilbert

Girouard

Labranche

Lacombe

Laforest

Lagarde

Lambert

Lavigne

Leblanc

Lecompte

Leroux

Loubier

Mercier

Moreau

Olivier

Paiement

Plamondon

Poirier

Raymond

Régimbald

Renaud

Rouillard

Sicard

Vincent

5 BÉARN

Lalande

6 BEAUCE

Amyot

Millet

Pelletier

7 BERRY

Dubord

8 BOULOGNE

(ville associée à la Picardie ou à l’Artois)

Bouchard

Caron

Daoust

Desjardins

Dupont

Fauteux

Fluet

Jolicoeur

Leblanc

Leclerc

Leduc

Lepage

Letellier

Marquette

Spénard

9 BOURGOGNE

Aubry

Champagne

Delorme

Deslauriers

Desroches

Duguay

Dumont

Girardeau

Godard

Godin

Lemaire

Marchand

Michaud

Perrot

Petit

Simonet

10 BRETAGNE

Adam

Aubert

Aubry

Beaudouin

Beauregard

Bernard

Berthelot

Blais

Blanchard

Boicin

Boisseau

Boisvert

Bouchard

Bourgault

Bouteiller

Brosseau

Brunet

Bureau

Cartier

Chartier

Chauvin

Couturier

Després

Deslauriers

Duchesne

Dubois

Dugué

Durocher

Favreau

Filion

Fleury

Fortin

Gagné

Gareau

Garnier

Gendron

Gervais

Girard

Grenier

Henri

Huet

Jean

Joly

Labbé

Laboissière

Lachapelle

Lafond

Lafleur

Lapierre

Laurent

Lavallée

Laviolette

Leblanc

Leclerc

Lemaitre

Leroux

Lorrain

Mallette

Martin

Martineau

Massé

Ménard

Moreau

Morel

Morin

Naud

Normand

Perrier

Poitras

Prévost

Proulx

Prud’homme

Quesnel

Renaud

Richard

Rinfret

Robert

Roger

Rossignol

Roussel

Roy

Ruelland

Sénéchal

Simon

Tanguay

Tessier

Têtu

Viau

11 BRIE

Duval

Morin

12 CHAMPAGNE

Aubin

Colette

Desjardins

Godin

Marcoux

Michel

Roy

13 GUYENNE

Casgrain

Chabot

Raby

14 ÎLE DE FRANCE

Auger

Beaudoin

Blain

Bouchard

Ducharme

Fournier

Gaudet

Godefroy

Granger

Hébert

Langlois

Laroche

Latulippe

Laverdure

Lefebvre

Michel

Milot

Petit

Prévost

Prud’homme

15 LIMOUSIN

Vincent

16 LYONNAIS

Bertrand

David

Guillot

Larue

Leblanc

Lecompte

Mallette

Martin

Mayer

Panneton

Petit

Roy

17 MAINE

Auger

Baudry

Beauvais

Blois

Bouvier

Chauvin

Foucault

Hurtubise

Labbé

Laforest

Lecompte

Leroux

Milot

Moquin

18 NIVERNAIS

Benoit

Perreault

Perrot

19 NORMANDIE

Asselin

Bacon

Béland

Bélanger

Boisseau

Bonhomme

Bourdon

Brassard

Brière

Brunelle

Brunet

Campagnat

Carpentier

Chevalier

Couture

Croteau

Delisle

Demers

Deschamps

Duclos

Faure

Fontaine

Fortin

Fiset

Godbout

Grenier

Groulx

Guèvremont

Hébert

Hus

Jarry

Labrecque

Lamarre

Lamy

Langlois

Larchevêque

Larue

Lauzon

Laviolette

Lebrun

Leclair

Lecompte

Lefebvre

Lelièvre

Lemoyne

Lessard

Levasseur

Loiselle

Martel

Moisan

Morel

Pelletier

Petit

Picard

Poulin

Primeau

Quevillon

Racine

Rainville

Roussel

Routhier

Saint-Aubin

Sénéchal

Simon

Therrien

Thiboutot

Trépanier

Vaillancourt

20 ORLÉANAIS

Delorimier

Fleury

21 PERCHE

Aubin

Baril

Beaulac

Beauvais

Boulard

Bouchard

Boucher

Chatel

Cloutier

Crête

D’Amours

Drouin

Gadois

Gagnon

Giguère

Guimond

Houde

Lambert

Landry

Leduc

Lefebvre

Lefort

Letarte

Maheu

Mercier

Normand

Pelletier

Poisson

Prévost

Provost

Rivard

Roussin

Tavernier

Tremblay

Trudel

Turgeon

22 PICARDIE

Belleau

Blanchet

Caron

Choquet

Courtois

Croteau

Daveluy

Desmarais

Dubois

Dubreuil

Duguay

Duplessis

Gauthier

Hébert

Jacques

Joron

Lamothe

Lebrun

Leclerc

Lefebvre

Lesage

Maillet

Ménard

Mousseau

Olivier

Parenteau

Petit

Picard

Poitiers

Poirier

Robert

Séguin

Simon

Tavernier

Vanier

23 POITOU

Allaire

Bailly

Beaudet

Beaudouin

Cardin

Chabot

Dubois

Dupont

Fleury

Fournier

Gourdeau

Lapointe

Millet

Moreau

Pageau

Papineau

Rondeau

24 ROUSSILLON

Adam

Larose

25 SAINTONGE

Constant

Couture

Léger

Létourneau

Pépin

26 TOURAINE

Chouinard

Laframboise

Mousseau

Naud

Roux

Conférence du mois : mercredi 18 février, 20 h

M. Marcel Fournier, historien

Sujet : Ernest Doin, auteur dramatique et instituteur à La Prairie au XIXe siècle

Le verglas de janvier 1998 et notre église

Un bloc de glace de grande dimension s'est détaché du clocher et a défoncé le 7 janvier le toit de notre église construite en 1841. À travers la déchirure on pouvait voir le firmament. On a assuré la protection du plafond de plâtre et les réparations seront effectuées lorsque la température sera favorable. Tous les offices religieux sont célébrés dans l'intervalle au collège de La Mennais ou à l'église du Christ-Roi.

L'église est de nouveau ouverte depuis le 30 janvier.

Avis de recherche

Le manuel d'histoire « Je me souviens », œuvre de Marcel et Dominique Roy, est disparu de nos rayons de bibliothèque. À quiconque l'aurait en sa possession et aurait oublié de le rapporter prière d'y voir le plus tôt possible. Merci.

Décès

Mme Yvonne Laplante, membre de la SHLM depuis plusieurs années. Décédée le 19 janvier 1998.

Au jour le jour, décembre 1997

|

Anne Lapointe Jean-Vincent Desroches |

Montréal 1975 |

Gatien Herman Desroches Cécile Jubinville |

|

Adrien Lapointe Paulette Leruste |

Cathédrale Notre-Dame de Paris, France 27 août 1955 |

Richard Leruste de Lile, France Adrienne Monseur |

|

Joseph-Octavien Lapointe Alphonsine Lafantaisie |

Saint-Sauveur-des-Monts 09 mai 1911 |

Israêl Lafantaisie Elmire Milette |

|

Sifroid Audet Valérie Durand |

Saint-Cuthbert, comté de Berthier 28 février 1876 |

Michel Durand Basilice Lanoix |

|

Alexis-Luc Audet Julie Provost |

Saint-Cuthbert, comté de Berthier 02 février 1841 |

Pierre Provost Julie Plante |

|

Louis Audet dit Lapointe Marie-Hélène Langlois |

Saint-Laurent de l’Île-d’Orléans 11 mai 1770 |

Jean Langlois Hélène-Éléonore Nolin |

|

Jos.-Antoine Audet dit Lapointe |

Saint-Jean de l’Île-d’Orléans 24 novembre 1732 |

Joseph Pépin Marguerite Fontaine |

|

Joseph Audet dit Lapointe Jeanne Pouliot |

Saint-Laurent de l’Île-d’Orléans 05 novembre 1703 |

Antoine Pouliot Marguerite Guibault |

|

Nicolas Audet dit Lapointe Madeleine Després |

Sainte-Famille de l’Île-d’Orléans 15 septembre 1670 |

François Després Madeleine Le Grand |

|

Innocent Audet Reine Vincente |

Nicolas vient de Saint-Pierre-de-Maillé, arrondissement de Montmorillon, évêché de Poitiers, Poitou (Vienne) France |

Les Audet, tant ceux qui ont conservé le nom original que ceux maintenant connus sous le nom de Lapointe, se comptent aujourd’hui par milliers au Canada et aux États-Unis. Bon nombre d’entre eux se sont distingués dans le commerce, le barreau, la médecine, la politique, la littérature et les arts. Mentionnons entre autres : la mère de Mgr Thomas Duhamel, archevêque d’Ottawa; Louis Audet dit Lapointe, député à la chambre des communes et de bien d’autres connus dans l’histoire Québécoise.

Le surnom de Lapointe ne serait pas canadien, mais français d’origine. Trois familles Audet, paraît-il, étaient disposées en forme de triangle dans la paroisse où elles résidaient. Naturellement, il y en avait une au sommet du triangle, c’est-à-dire à la pointe. On allait donc à "la pointe", lorsqu’on visitait cette famille, qu’on finit – en réunissant les deux mots – par surnommer Lapointe. Or, c’est précisément l’un de ses membres qui émigra au Canada, et c’est pourquoi la famille Audet porte le surnom de Lapointe. L’explication est plus que vraisemblable si la terre de cette famille Audet porte le surnom de Lapointe. Mais on ne peut nier que les terres peuvent être triangulaires aussi bien que rectangulaires ou carrées. Ainsi, la paroisse de Charlesbourg compte deux villages entiers dont toutes les terres ont la forme triangulaire. Quant aux variations du nom Audet, elles sont peu nombreuses. On trouve : Audet, Audette, Odet et Odette.

En 1663 arrive à Québec Nicolas Audet, fils d’Innocent Audet et de Reine Vicente. Nicolas quitte Saint-Pierre de Maillé, diocèse de Poitiers et se trouve un emploi comme portier de Mgr de Laval en son évêché et château seigneurial. On sait que Nicolas Audet fut "confirmé" par Mgr de Laval à Québec le 23 mars 1664. Après concession d’une terre de la part de ce dernier, il s’établit à Sainte-Famille, Île d’Orléans, où il épouse le 16 septembre 1670 Madeleine Després. Il meurt en 1700 après avoir élevé une famille de 12 enfants.

À la fin du dix-huitième siècle, Louis Audet est cultivateur à St-Cuthbert. Il lèguera ses terres à son fils Alexis-Luc. Ce dernier sera par la suite mortellement blessé le 27 août 1898 par un bœuf dangereux, et mourra le 2 septembre suivant. Ces mêmes terres deviendront alors la propriété de Sifroid, qu’il cultivera presque toute sa vie. Mais en hiver 1887, attiré par les belles histoires des canadiens français établis aux États-Unis, il déménage avec sa famille dans la ville d'Holyoke, Massachussetts et ce, pour une période de trois ans. Son fils Joseph-Octavien Lapointe s’établira pour sa part à St-Sauveur des Monts où il pratiquera la médecine et la chirurgie. Il occupera également le poste de maire du village pendant plus de 25 ans.

Le 1er septembre 1911, ce dernier obtiendra la bénédiction nuptiale avec mademoiselle Marie Blanche Alphonsine Lafantaisie. De cette union naîtra cinq enfants. Le fils cadet, Adrien Lapointe partira quant à lui en France en 1950 pour y faire son cours de médecine. Cinq ans plus tard, il en reviendra avec une Française, Paulette Leruste, après s’être marié à la cathédrale Notre-Dame de Paris. Marié mais sans diplôme !!!

Note : vous être intéressés à faire paraître votre généalogie et l’histoire de votre famille, faites-nous part des informations que vous possédez, soit pas la poste ou par fax : 444-9133 et nous serons heureux de la publier.

René Jolicoeur, comité de généalogie

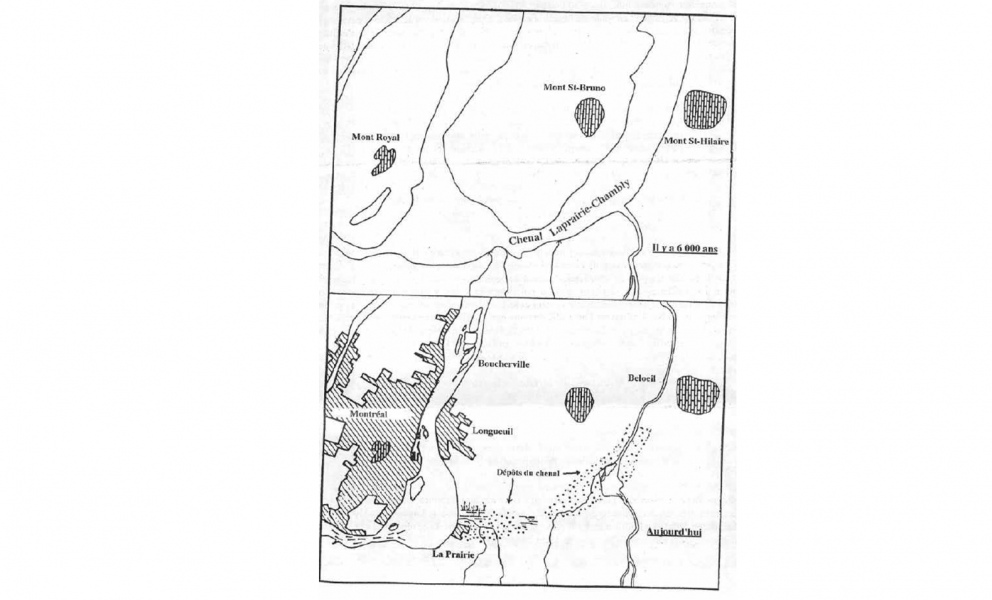

Le paysage de la rive sud du Saint-Laurent où nous vivons n’a pas toujours ressemblé à celui que nous connaissons aujourd’hui. Il y a 20 000 ans, une immense calotte glaciaire recouvre tout le Québec. La vie végétale et animale est donc impossible. Cependant, il y a 12 000 ans environ, la température se réchauffe et le glacier se retire lentement. L’eau salée de l’Atlantique peut s’infiltrer jusqu’à chez nous. Le Mont Royal n’est alors qu’une île et les mammifères marins, telles les baleines, nagent librement au-dessus de La Prairie (on a retrouvé des ossements de baleine aussi loin qu’en Estrie). En bordure de cette mer, au sud et à l’est, on retrouve une végétation semi-arctique, soit une toundra herbeuse avec parfois des épinettes noires, du tremble et du peuplier.

Toutefois, en se retirant, la glace enlève un poids énorme sur le socle rocheux qui se relève graduellement. C’est ainsi que vers 10 000 ans A.A. (avant aujourd’hui), l’eau douce repousse les eaux salées et un immense lac (lac à Lampsilis) s’installe. La plaine est à cette époque à 65 mètres (215 pieds) sous le niveau actuel. À partir de 8 000 ans A.A., la plaine n’est plus qu’à 35 mètres (115 pieds) sous le niveau actuel, les sapins et les bouleaux blancs remplacent la végétation arctique et le réseau hydrographique se met lentement en place. Par contre, le territoire est encore trop marécageux pour l’occupation humaine. La Prairie est toujours sous l’eau. La végétation ressemble alors à ce qu’on retrouve actuellement au nord de Montréal dans les Laurentides.

Enfin, vers 7 000 A.A., l’occupation humaine devient possible dans le Québec méridional. Il est probable que des bandes amérindiennes venues du sud font à cette époque des incursions sur notre territoire. La région de La Prairie est cependant traversée par un chenal qui relie le Saint-Laurent au Richelieu (voir la carte). Les plus vieux témoignages de la présence humaine près de ce chenal remontent seulement à plus de 3 000 ans. Ce sont de populations nomades, vivant de chasse, de pêche et de cueillette. Un peu plus tard, la poterie s’ajoutera aux outils des chasseurs, les populations amérindiennes augmentent lentement et se stabilisent en exploitant de plus en plus les ressources de la pêche. Enfin, vers l’an 1 000 de notre ère, l’agriculture apparaît dans la vallée du Saint-Laurent. Importées du sud, les plantes tels le maïs, le haricot, la courge, le tournesol et le tabac viennent changer l’ordinaire des autochtones. Les gens qui occupent à l’époque les basses terres du Saint-Laurent appartiennent à l’univers des Iroquoiens, qui comprend les Iroquoiens du Saint-Laurent; les Hurons, les Neutres et les Pétuns en Ontario; ainsi que les Iroquois des Cinq Nations dans l’état de New-York au sud du lac Ontario (les Mohawks appartiennent à ce groupe). Ce sont surtout des peuples sédentaires pratiquant l’horticulture et vivant dans des villages composés de maisons longues (10 à 30 mètres).

À l’arrivée des Européens, les populations amérindiennes vivent depuis des milliers d’années au Québec et elles sont déjà parfaitement adaptées à leur environnement. Le Saint-Laurent et le Richelieu constituent déjà des voies de pénétration par lesquelles on échange des biens et des idées. Les conflits y sont aussi présents. Entre les voyages de Jacques Cartier et ceux de Champlain, les Iroquoiens ont déserté les basses terres du Saint-Laurent, repoussés ou assimilés par les Iroquois ou les Hurons lors d’une véritable guerre commerciale. Les Français pourront alors occuper cet espace, s’insérant entre les agriculteurs du sud et les nomades du nord (Montagnais, Algonquins, Attikamèques, Cris). La Prairie s’est donc retrouvée à la frontière sud de ce territoire, au cœur des conflits qui opposeront pendant longtemps le nord et le sud.

La ministre de l’éducation, madame Pauline Marois, annonçait récemment d’importantes modifications au programme de l’enseignement de l’histoire dans les écoles secondaires. Consciente de lacunes importantes chez nos jeunes, madame Marois souhaite par ces changements permettre aux élèves du Québec de mieux connaître l’histoire de la nation et en conséquence de mieux saisir les enjeux de la société actuelle. Un objectif aussi louable ne devrait cependant pas nous faire oublier que la famille a un rôle de premier plan à jouer dans l’apprentissage du respect du passé. À notre avis, une sensibilisation efficace à l’histoire commence d’abord à la maison.

Je vous propose donc ici quelques façons simples d’initier vos enfants ou vos petits-enfants à l’histoire de votre famille :

1. Constituez un album photographique de la famille. Vous y placerez les photos en ordre chronologique, identifiant chacune par une date, un lieu et les noms des personnes qui y apparaissent. Si cela est possible, faites un album pour chaque enfant.

2. Écrivez votre vie ou celle de vos parents ou de vos grands-parents. Ne vous limitez pas à conserver des interviews sur bande sonore ou magnétoscopique, transcrivez-les plutôt sur papier car la technologie évolue rapidement et vous risquez un jour de ne plus posséder l’appareil servant à écouter ou à visionner les bandes. Faites plusieurs copies du texte final.

3. Faites ou faites faire votre généalogie complète et offrez-la à vos enfants tout en leur racontant l’histoire de la famille.

4. Avec l’aide de toute la famille (frères, sœurs, enfants, grands-parents) établissez un registre du patrimoine familial : objets anciens, actes notariés, correspondance, articles de journaux, etc. et assurez-vous du bon état de conservation de vos documents. Prenez des mesures pour que ce patrimoine demeure dans la famille.

3500$ en prix au BINGO régulier

10 000$ au BINGO de Loto-Québec

Tous les JEUDIS après-midi

À compter du 4 décembre 1997

De 14h à 16h30 (1hpm à 4h30 pm)

Où : Paladium de Brossard

9425 boul. Taschereau, Brossard

Voisin du magasin WH Perron – Face au Club Price

Pour des projets éducatifs et culturels

OSBL : Société historique de La Prairie de la Magdeleine

Information : (514) 659-1393

Bibliothèque de la Société historique de La Prairie

Nous possédons plus de 3 000 volumes d’intérêt historique dont la majorité provient de dons reçus. Deux bénévoles de Châteauguay travaillent régulièrement, chaque semaine, pour informatiser, classer et identifier ces précieux volumes. Raymond et Lucette Monette rendent ainsi de précieux services à notre Société historique. La tâche des chercheurs en est d’autant simplifiée.

Mme Julie Hamel, commissaire au développement de la vile de La Prairie, sera la prochaine conférencière le 21 janvier 1998. À noter dans votre agenda.

Depuis le 4 décembre, il y a un bingo tous les jeudis au profit de la Société historique de La Prairie. Venez nous encourager tout en vous amusant. Voir la page-annonce ci-contre.

Dons

De Réal Legault : Répertoire des Mariages de L’Épiphanie (1857 à juin 1960)

De Gaétan Trudeau, de ville Mercier, plus de 5 caisses de volumes.

Carte de membre

Si ce n’est déjà fait, nous vous invitons à renouveler votre carte de membre sans tarder. Votre participation nous est indispensable.

Au nom de tous les membres de l’exécutif et en mon nom personnel, permettez-moi de vous offrir nos meilleurs voeux à l’occasion de la fête de Noël.

Jean L’Heureux, président