- Au jour le jour, décembre 1993

VOEUX DE LA SAISON

Le président. Jean L'Heureux, ainsi que tous les membres du Conseil général souhaitent à tous et à chacun d’entre vous, un Joyeux Noël et une Bonne et Heureuse Année ainsi qu’une Bonne Santé. Nous espérons que l'année 1994 sera remplie de bonheur, de prospérité et de paix.

- Au jour le jour, décembre 1993

CONDOLÉANCES

Nous désirons offrir nos sympathies à Monsieur Robert Champoux, qui fut président de notre Société en 1990-1991, suite au décès de son frère Marcel.

Nos sympathies vont aussi à Monsieur Gaétan Bourdages qui vient de perdre son père dernièrement. À tous les membres de leur famille nos plus sincères condoléances.

- Au jour le jour, décembre 1993

GÉNÉALOGIE

Nous souhaitons la bienvenue à Madame Aurore Martin qui a accepté de succéder à Monsieur Viateur Robert comme directrice du Comité de Généalogie.

Monsieur Robert nous a fait part de son désir de diminuer ses activités vu son état de santé. Nous voulons lui réitérer nos remerciements pour le magnifique travail accompli durant de nombreuses années à notre Société. Son souci de l’exactitude et du travail bien fait en ont fait un collaborateur exceptionnel.

Nous vous souhaitons donc, Monsieur Robert, nos meilleurs vœux pour un prompt rétablissement.

- Au jour le jour, décembre 1993

ARTICLE 25

Une demande sera faite au ministère Emploi et Immigration Canada par Madame Patricia McGee-Fontaine pour un nouvel Article 25 qui, s’il est accepté, débutera en avril 1994 pour se terminer vers le mois de novembre suivant.

Ce projet favorisera l’embauche de trois personnes aux postes suivants : historien-archiviste, secrétaire, et animateur touristique.

- Au jour le jour, décembre 1993

RENOUVELLEMENT DE LA CARTE DE MEMBRE

L’année qui s'achève-nous amène à penser au renouvellement de notre carte de membre pour l'année 1994. La cotisation demeure toujours à $15.00. Nous vous remettons sous pli un coupon de renouvellement que vous voudrez bien compléter et nous retourner avec votre chèque. Les nouveaux membres qui se sont joints à nous depuis le mois de septembre sont automatiquement inscrits pour l'année 1994. Nous vous ferons parvenir vos nouvelles cartes de membre avec le communiqué du mois de février 1994.

- Au jour le jour, décembre 1993

À définir

Monsieur Louis Côté, responsable des acquisitions des archives privées aux Archives nationales du Québec sera le conférencier du 19 janvier prochain. Nous serons en mesure de vous donner tous les détails pertinents lors de notre prochain communiqué. À noter à votre agenda.

- Au jour le jour, novembre 1993

Exposition

Une exposition dont le thème est "Vous êtes d'ici'' mettant en valeur le travail de la société historique sera présentée à compter du mois de décembre. L'implication de plusieurs personnes assure une exposition diversifiée, comprenant quatre volets.

- L'étude cartographique du vieux La Prairie, effectuée l'an dernier, nous permet de présenter une comparaison visuelle de différentes époques du village avec l'aménagement urbain d'aujourd'hui. Vous y verrez une carte de 1836, une carte dès environ de 1788 et une carte du vieux fort.

- L'étude des terrains habités par les ancêtres, sera soulignée par la présence des familles qui ont habitées chacune des côtes suivantes.

COTES Mouille pieds, famille Yelle, Patenaude

COTES St-Lambert, famille Moquin, Surprenant

COTES Village, famille Denault, Bisaillon

COTES Ste-Catherine, famille Guérin

COTES St-François Xavier, famille Ste-Marie

- L'étude généalogique et la compilation des baptêmes et sépultures représentent un important travail à la société. C'est pourquoi une représentation de plusieurs générations de chacune des familles citées plus haut seront exposées.

- La participation précieuse des dites familles nous permettra de vous présenter des documents remplient d'anecdotes et surtout riches en histoire.

L'exposition "Vous êtes d'ici" vous donnera l'occasion de faire des fouilles, pour y découvrir un enrichissant passé.

- Au jour le jour, novembre 1993

Nouvelles

Condoléances

Nous offrons toutes nos sympathies à Madame Jeanne D'Arc Moquin pour le décès de son mari, Monsieur Rolland Juteau de même qu'à Madame Évelyne Longtin pour le décès de son mari Monsieur Gérard Péladeau. Nous offrons nos plus sincères condoléances aux membres de ces familles.

Petites annonces et nouvelles.

Nous nous sommes portés acquéreur au prix exceptionnel de 40.00$ de deux appareils: une liseuse de micro film et une liseuse de micro fiche.

Nous désirons remercier l'auteur Micheline Mercille Taillefer pour le don de son volume "Charlie Bouton".

Nous sommes à la recherche de membres intéressés à participer à l'élaboration de l'exposition estivale "94 qui portera sur les briqueteries.

Le ministère de la culture a renouvelé le projet extra (expérience de travail). Quatre employés ont été sélectionnés pour la terminer le projet baptême et sépulture. C'est avec plaisir que nous annonçons la fin de la cueillette des données sur micro films pour entreprendre l'étape des corrections en vue d'une publication. Merci aux bénévoles pour votre implication au projet.

- Au jour le jour, novembre 1993

Chers amis

Voilà que deux importantes activités viennent de se terminer, l'exposition "les travaux de la maison" et le concert, que déjà d'autres se pointent à l'horizon. La conférence du mois de novembre est à nos portes et une autre exposition se prépare dans le·but de faire connaître à tous nos membres et à la collectivité environnante des résultats de recherche réalisés par la Société historique et qui ne sont souvent pas connus.

Nous désirons remercier toutes les personnes qui ont contribué à faire en sorte que le Concert du mois d'octobre a été un franc succès. Un remerciement spécial s'adresse à Brigitte Fortin sans qui la réalisation de cette activité aurait été beaucoup plus essoufflante. Nous vous reviendrons pour vous donner les recettes de cette activité lorsque le comité en aura fait une compilation finale. Une lettre sera envoyée à tous les organismes qui nous ont appuyés financièrement ou qui ont collaboré avec nous de différentes façons.

Nous voulons aussi remercier Madame Charuest pour la merveilleuse exposition de cet été et toutes les personnes qui ont prêté des objets. Voici la liste de ces collaborateurs pour l'exposition "Les travaux de la maison":

Yves Bériault, Yvon Brosseau, Hélène R. Charuest, Denise Desjardins, Jean-Paul Domingue. Louise Dupré, Denise Falcon, Françoise Gilbert, Claudet Houde, Raymonde L. Gagnon, Jean L 'Heureux, Lucille D. Lamarre, Yvonne Laplante, Blanche-Annette Létourneau, Jeannine S. Lussier, Aurore Martin, Toussaint Moquin, Paul et André Racine, Pierre Rochon, Paul Ste-Marie, Jean Solar, Pierrette Surprenant, Bernard, Jean-Pierre et Yves Yelle.

- Au jour le jour, novembre 1993

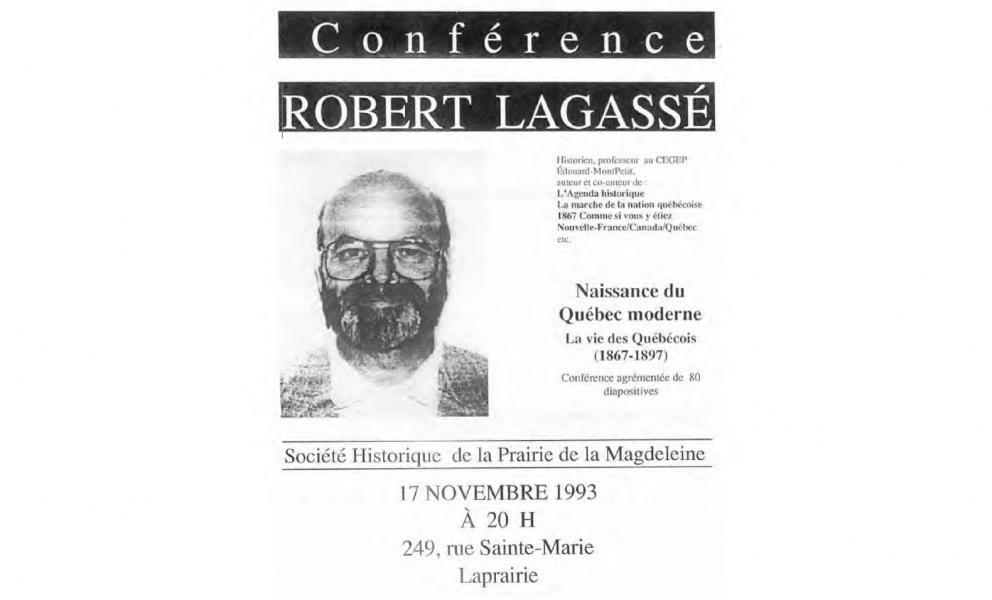

La naissance du Québec moderne, la vie des Québécois (1867-1897)

Monsieur Robert Lagassé, historien, auteur et professeur au Cégep Édouard-Montpetit, donnera une conférence sur "La naissance du Québec moderne, la vie des Québécois (1867-1897)". Cet exposé sera agrémenté d'un diaporama.

La conférence aura lieu le 17 novembre à 20 heures, à la Société historique, au 249 de la rue Sainte-Marie. L'entrée est gratuite, pour renseignements, on peut téléphoner au 659-1393.