Au jour le jour, mars 2011

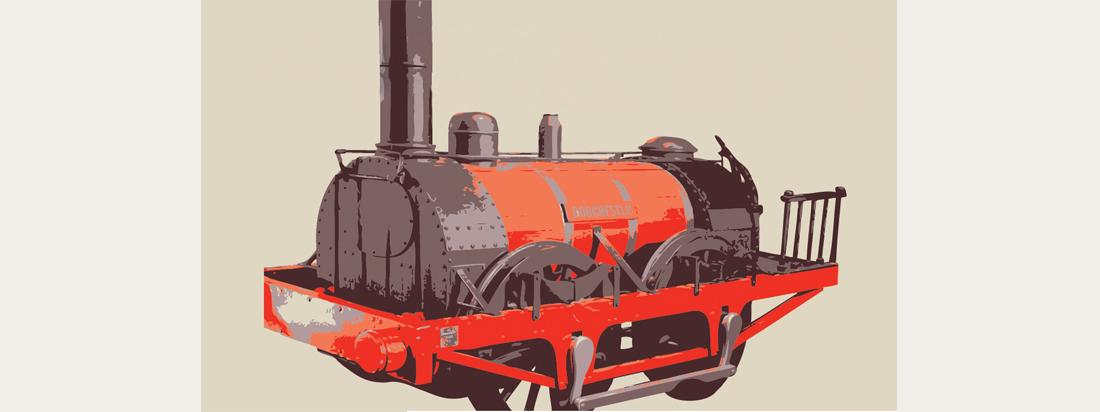

Illustration de la locomotive Dorchester : utilisée il y a 175 ans pour le premier chemin de fer au Canada entre La Prairie et Saint-Jean.

Nous convions tous nos membres à l’assemblée générale annuelle du 15 mars prochain.

Votre participation à cet exercice est essentielle à la bonne marche de notre organisme. Nous avons besoin de votre présence pour :

1- Exercer votre droit de vote

2- Exprimer votre point de vue

3- Faire des suggestions aux membres du C.A.

4- Vous assurer de la saine gestion de la Société d’histoire

En cette fin de 19e siècle, les commerçants et les citoyens de La Prairie peuvent rejoindre la métropole en utilisant le bateau à vapeur durant la belle saison et le pont de glace durant l’hiver. On en conviendra facilement, ces deux liens possèdent leurs limites et leurs inconvénients mais semblent suffire à assurer le transit des personnes et des marchandises.

Ouvert depuis 1859 après quatre années de gigantesques travaux, le pont Victoria est le seul lien permanent entre la Rive-Sud et Montréal. Un quart de siècle plus tard le Grand Tronc, jusqu’alors seul utilisateur, concède un droit de passage au Canadien Pacifique, ce qui a pour effet que l’unique voie ferroviaire du pont finira par ne plus satisfaire à la demande. On décide donc de faire du pont Victoria un pont à deux voies sur les mêmes piliers. En 1898, le pont est rouvert sous le nom de Victoria Jubilee. Il comprend désormais deux voies de chemin de fer et deux voies latérales à péage pour les véhicules et les piétons.Pierre Wilson et Annick Poussart. Montréal, par ponts et traverses, Éditions Nota bene, Montréal 1999. Page 38. Ces travaux d’élargissement du pont Victoria avaient dû être entrepris une ou deux années auparavant.

En effet, en mars 1896, un bill intitulé « Acte constituant en corporation la compagnie du chemin de fer suburbain de la Rive-Sud » (South Shore Suburban Railway Co.) est soumis à l’attention du conseil municipal de La Prairie. Étonnamment, l’objectif de cette entreprise est de « construire un pont de trafic général entre St. Lambert et un point sur la rive nord à l’extrémité ouest de la jetée de protection, pour se rattacher avec la rue St. Etienne dans la Cité de Montréal. »Conseil municipal de La Prairie, procès-verbal de la réunion du 2 mars 1896

Le conseil municipal après avoir pris communication (sic) de ce bill et jugeant la chose avantageuse pour les cultivateurs de la Rive-Sud acquiesce à ce bill proposé par M. le conseiller Louis Bourdeau, secondé par M. le conseiller Dr Brisson et adopté à l’unanimité.

Pourquoi donc vouloir construire un second pont à partir de Saint-Lambert alors que le pont Victoria est déjà en place et qu’il suffit de le modifier ?

De nombreux arguments apparaissent au procès-verbal de la réunion du 2 mars 1896 pour justifier que les membres du conseil municipal demandent au gouvernement fédéral d’accorder promptement toute l’attention nécessaire à ce projet de pont et qu’il en facilite la construction.

À première vue, ce nouveau pont donnerait aux voitures un accès facile et direct au centre de la ville. Surtout que la région s’étendant de Saint-Rémi à Verchères, avec une population de quatre-vingt-dix mille âmes, est essentiellement agricole, avec pour principal marché la Cité de Montréal. On juge également qu’en été la navigation n’est pas favorable aux cultivateurs « vu que le service de bateaux à vapeur les amène aux différents marchés à une heure tardive le matin et les oblige à retourner à une heure déterminée le soir ». À cause de ces horaires contraignants, ceux-ci seraient donc obligés de précipiter la vente de leurs produits et privés de la part la plus profitable des marchés, arrivant trop tard le matin et devant quitter trop tôt en soirée. Le cultivateur qui choisissait de passer la nuit à Montréal pour écouler plus facilement ses produits devait en principe supporter un surcroit de dépenses pour se loger et se nourrir.

Le conseil municipal évoque également les tarifs élevés exigés par la compagnie de navigation : « Attendu qu’en somme tout le commerce entre cette région et la Cité de Montréal est absolument sous le contrôle absolu et à la merci d’une compagnie de navigation, c’est-à-dire consacré au monopole. »

On souligne également le fait qu’entre la saison de navigation et le pont de glace, et inversement, il y a au moins deux mois durant lesquels il n’existe absolument aucun moyen de communication qui permette aux cultivateurs de transporter eux-mêmes leurs produits à Montréal. Cette absence de lien priverait la région de revenus importants. Il est vrai qu’à cause des caprices de l’hiver le chemin de glace est un lien incertain. Ainsi en 1834 le chemin entre La Prairie et Montréal ne fut praticable qu’au milieu du mois de février alors qu’à l’hiver suivant on a pu traverser avec sûreté dès la première semaine de janvier.Le pont de glace de l’hiver 1834-1835 par Gaétan Bourdages, Au jour le jour, mars 2008

Mais, du seul point de vue économique, la présence des cultivateurs de la Rive-Sud sur les marchés montréalais en hiver était-elle si importante ? Le pont de glace n’était-il pas surtout profitable aux marchands de Montréal ? D’ailleurs, à cette époque, La Prairie et Montréal entretiennent chacun leur moitié du pont de glace. Il est vrai que la mise en place du chemin de glace exige beaucoup d’efforts. En 1895, la traverse requiert 1 200 balises de 8 pieds et son entretien par un citoyen coûte 95 cents par jour, à l’exception des deux jours de l’ouverture pour lesquels il faut lui verser 2,00 $ par jour. Le gardien pour la cabane sur le pont de glace est payé 4,00 $ par semaine. Lorsque le temps le permet, un service de diligence est disponible entre Montréal, La Prairie, Saint- Philippe, Saint-Jacques-le-Mineur et Napierville.Pour une illustration de la diligence sur le pont de glace voir la une du Au jour le jour de novembre 2008.

Évidemment, lorsque le fleuve est libre de glaces, il faut composer avec les aléas de la navigation ; périodes de crue et d’étiage du fleuve. En période de basses eaux, on procède au délestage du vapeur afin d’étirer la saison de navigation.

En dépit de ses réserves au sujet du service offert par le vapeur, le conseil municipal multipliera les efforts pour entretenir et améliorer le quai de la rue du Boulevard et maintenir, grâce au cure-môleMachine dont on se sert pour curer les ports et qui est établie sur un ponton. Appareil de dragage. , un chenal favorable à la navigation entre La Prairie et Montréal. L’autre quai de La Prairie, le quai de l’Aigle, ancien quai utilisé par le vapeur Princess Victoria pour desservir le chemin de fer, est sans doute à cette époque peu ou pas utilisé car, en juin 1896, il est question d’y faire creuser une espèce de fossé afin que les égouts qui se déchargent en amont de ce quai puissent être emportés plus facilement par le courant.

L’empressement des conseillers municipaux à appuyer sans réserve ce projet d’un nouveau pont vers Montréal étonne malgré les arguments avancés. Ce projet est-il apparu alors que les travaux d’élargissement du pont Victoria étaient déjà en marche ? Ou encore l’idée d’un nouveau pont dans le même secteur aurait-elle précipité des travaux déjà projetés sur le pont Victoria ? Quelle logique soutenait la construction d’un second pont à Saint-Lambert destiné au transit des voitures et des piétons ? Les conseils municipaux des autres villes de la Rive-Sud ont-ils réagi avec autant de zèle que celui de La Prairie ?

En 1896, un pont ouvert aux voitures à partir de Saint-Lambert est certes pratique, à la condition bien sûr que les gens de La Prairie puissent s’y rendre et en revenir facilement durant la saison froide.

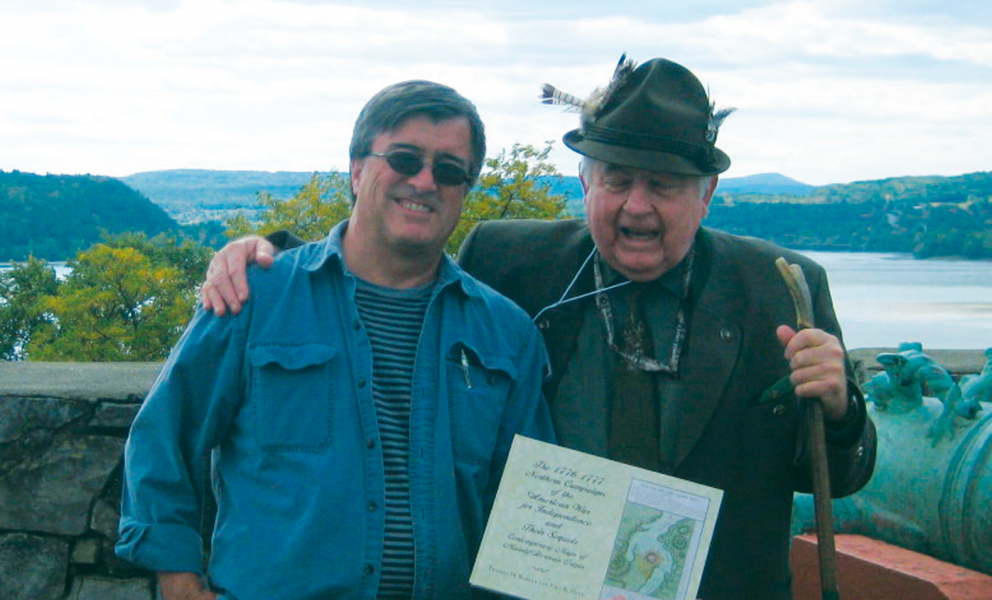

« The 1776-1777 Northern Campaigns of the American War for Independence and Their Sequel : Contemporary Maps of Mainly German Origin ».

Le 24 septembre dernier, se tenait la 7ième conférence annuelle sur la Révolution américaine. Comme par les années antérieures, l’événement a eu lieu à l’ancien avant-poste français de Fort-Carillon, aujourd’hui Fort Ticonderoga.

En 2010, les organisateurs de la conférence en ont profité pour inviter les co-auteurs Tom Barker, professeur émérite du Département d’Histoire de l’Université de New-York à Albany (SUNYA), et Paul Huey, archéologue en chef de l’État de New-York, à lancer leur ouvrage sur, entre autres, les expéditions militaires américaines au Canada (circa 1775-76). Cette oeuvre est doublée d’un volumineux atlas méticuleusement documenté.

L’intérêt particulier de cette nouvelle parution pour les passionnés de l’histoire du Québec tient aux liens tissés avec nos ancêtres dont les noms auraient des résonnances germaniques. (Ex. Fyfe, Wilhelmy, Reichemback (Raquepas), Inkel, etc.)

Il est bien connu que l’Angleterre avait un problème de recrutement pour cette guerre impopulaire. Il n’y avait pas assez de soldats (redcoats) pour contrer l’invasion des jeunes révolutionnaires américains, car ce n’était pas le seul conflit dans lequel l’Empire était engagé. La solution : faire appel à des troupes étrangères (auxiliaires) pour servir la Couronne Britannique.

Quelque 35 000 soldats allemands furent donc engagés pour combattre l’armée continentale des révolutionnaires américains, dont 5 000 servirent dans la Province de Québec.

La majorité des troupes envoyées au Québec était du duché de Braunschweig-Luneburg sous le commandement du Général Friedrich Adolphus Riedesel (1738-1800), ainsi que du régiment de l’état impérial de Hessen-Hanau (Reichsterritorialstaaten) sous le commandement du Colonel Willhelm Rudolph Von Gall (1734-1799).

Leur mission première était de repousser les forces américaines hors de la Province de Québec (1775-1776), pour ensuite se rendre au lac Champlain et jusqu’à Albany et la rivière Hudson.

Certains officiers Hanau et Braunschweigers étaient des cartographes militaires, dont le capitaine Georg Heinrich Paeush (1736-1796) et ‘Herr Leutnant’ Ludwig Cancrinus décédé à Montréal le 16 octobre 1776.

Suite à des recherches exhaustives dans les archives allemandes de Hessisches Staatsarchiv Marburg et d’autres à Wolfenbuttel, les auteurs de cet atlas historique – sinon de cet historique atlas – ont découvert une carte unique du village de La Prairie en date du 11 juillet, 1776. L’auteur en est Ludwig Cancrinus, sous-lieutenant de la 5e compagnie du régiment Erbprinz du Colonel Von Gall, qui était de passage à La Prairie durant l’été de 1776.

Intitulé en allemand Sketch du Village de La Prairie-Sainte-Magdeleine en Amérique, cette carte et plusieurs autres sont disponibles dans l’atlas de Barker & Huey.

Les auteurs remercient certains membres de la SHLM pour leur contribution, à savoir : M. Jean-Marc Garant, M. Gaétan Bourdages, M. Albert LeBeau ainsi que l’historien Réal Fortin de Saint-Jean-sur-Richelieu.

Nos bénévoles continuent d’accepter les dons de livres en bon état. N’oubliez pas que les revenus de cette vente permettent à la SHLM de réaliser des projets qui lui permettent d’être fidèle à sa mission de conservation du patrimoine et de diffusion de l’information à caractère historique.

Éditeur

Société d’histoire de

La Prairie-de-la-Magdeleine

Dépôt légal 2002

Bibliothèque nationale du Québec

Bibliothèque nationale du Canada

ISSN 1499-7312

COLLABORATEURS :

Coordination

Gaétan Bourdages

Rédaction

Albert Lebeau

Gaétan Bourdages

Révision

Robert Mailhot

Design graphique

François-B. Tremblay

www.bonmelon.com

Impression

SHLM

Siège social

249, rue Sainte-Marie

La Prairie (Québec) J5R 1G1

Téléphone

450-659-1393

Courriel

Site Web

www.laprairie-shlm.com

Les auteurs assument l’entière responsabilité de leurs articles.

Desjardins Caisse La Prairie commandite l’impression du bulletin Au jour le jour.