- Au jour le jour, décembre 2001

Le Parc Kempton sur la Commune

Plus de 100 ans d’histoire

J’ai horreur du bruit ! J’ai toujours détesté les bruits forts et trépidants. Je ne peux, par exemple, fréquenter les clubs et boîtes de nuit avec leur musique assourdissante : je ressens les vibrations jusque dans les os et cela me donne mal à la tête. Les vrombissements de camions, de voitures et de motos m’horripilent particulièrement.

Un jour, il y a une couple d’année, ma mère, témoin d’une de mes réactions et réceptrice de mes commentaires, m’a découvert la cause de cette phobie.

Jeunes mariés, à la fin des années ’30, mes parents s’étaient expatriés des Cantons de l’Est vers Montréal, au pied de l’Oratoire Saint-Joseph dans le quartier Côte-des-Neiges.

Un dimanche, alors que ma mère était enceinte de moi, mon père l’emmena à La Prairie, au Parc Kempton, pour les courses de ‘stock cars’. Chaque fois que les autos passaient devant l’estrade, je lui donnais, m’a-t-elle conté, des coups de pieds furieux, assez dérangeants et même douloureux pour qu’ils dussent quitter l’estrade et s’éloigner du parc. C’est là l’origine de mon dégoût du bruit.

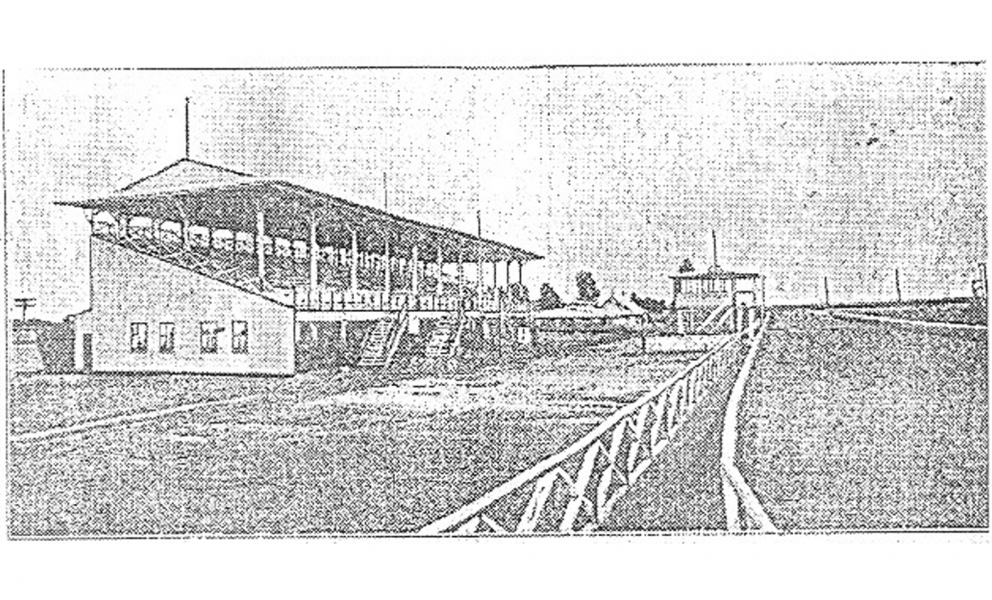

Le Parc Kempton a occupé le paysage de la Commune de La Prairie pendant plusieurs décennies. Il était situé à l’emplacement actuel du Marché des jardiniers, sur le Chemin de Saint-Jean, adjacent au cimetière paroissial.

Les « Canadiens » ont toujours été reconnus pour leur goût des beaux et bons chevaux. La littérature ancienne en parle abondamment et cite plusieurs cas de rivalités – souvent même trans-générations – entre propriétaires de chevaux qui n’hésitaient pas à courser entre eux sur les voies publiques d’alors. De nombreuses querelles ont ainsi pris jour dans bon nombre de villages.

La Prairie a une longue histoire dans le domaine des courses de chevaux au Québec.

Dès 1830, soit 77 ans avant la création de Blue Bonnets, le journal La Minerve, publié à Montréal, annonçait des courses de chevaux tenues à Laprairie sur le site de « l’ancienne carrière ». (Édition du 16 sept. 1830).

En 1844, le Chemin de fer annonçait un horaire spécial pour la durée des courses à Laprairie, tenues du 13 au 15 août. La deuxième journée de ces courses fut d’ailleurs marquée d’une fraude montée par les teneurs de paris, laquelle fraude a mené à la disqualification du favori.

Le 19 juin 1876 était créée l’Association du Club des courses de Laprairie qui obtenait du Syndic de la Commune un bail de cinq ans avec obligation de tracer un chemin et réaliser un « rond de courses & accessoires », et « exploiter le rond de courses, tout en procurant la récréation de l’esprit & le délassement du corps ». (Roberge, N° 757, 19-06-1876) Parmi les sociétaires fondateurs, on retrouve – pour n’en nommer que quelques-uns -, des de Lorimier, Brossard, Brosseau, Bourassa, Barbeau, Normandin et Perras.

Le 7 juillet 1913, le conseil municipal autorise la Société d’agriculture du comté de Laprairie à établir un site d’exposition permanent sur un terrain de 30 arpents situé à la Commune près du cimetière et d’y construire les constructions pertinentes avec rond de courses et autres dépendances.

On y avait même inauguré une matinée des dames le jeudi, avec guichet particulier et un service de messagers/commissionnaires pour effectuer leurs paris et leurs commandes de breuvages et de nourriture.

Dès lors, plusieurs organismes sous-contractants se sont succédés pour l’organisation et la gestion de ces courses. Entre autres, on peut retenir la Société du Parc Boulevard Édouard VII, le Kempton Jockey Club, Holman-Fleming, The Breeders Racing, le Manitoba Jockey Club, Seven Counties Short Ship Circuit…

Les journaux de l’époque donnaient de longs comptes rendus sur l’ouverture de la saison, les programmes, les résultats des courses, etc.

Les courses étaient populaires et attiraient les résidents de la région et plus particulièrement de Montréal. Dans les années ’20, le Grand Tronc organisait deux trains spéciaux partant de la Gare Bonaventure avec tarif unique de 1 $ couvrant l’aller-retour. Une compagnie de taxis – La Cie de Taxi Kennedy – mettait 40 voitures au service des amateurs montréalais (1 $ aller seulement) et 4 autobus.

Le coût d’admission était alors de 25 c, et les bourses, qui ne dépassaient pas 100 $ au gagnant dans la première décennie, atteignaient jusqu’à 400 $ dans la décennie suivante.

À l’origine dévolue aux courses de chevaux Trot et Amble de 5 et 6 furlongs (1 furlong = 201, 17 mètres), on y tint également des courses de 1 mille et plus, et occasionnellement de 5 milles (1915), avant d’y admettre des courses de motos et de ‘stock cars’.

En 1922, on inaugurait une nouvelle estrade réputée offrir 4000 sièges et de bâtiments neufs. Une tornade en emporta le toit en 1933 ( ?), la foudre rasa l’estrade en 1941 et, le 25 juillet 1953, l’estrade était complètement la proie des flammes.

Le journal L’Éveil, hebdomadaire couvrant la région de La Prairie et Saint-Rémi, fait la une avec cet incendie et annonce, en page 7, l’ouverture du Noël Raceway sur le boulevard Taschereau, près de la rivière Saint-Jacques, une piste dédiée exclusivement aux ‘stock cars’.

Le terrain de la Société d’agriculture est occupé par le Marché des Jardiniers depuis 1967.

Source : Fonds Élisée Choquet, dossier 4.154

- Au jour le jour, décembre 2001

Attention!

Vous avez exercé un métier aujourd’hui disparu ou complètement transformé ! Vous connaissez quelqu’un qui a exercé un métier aujourd’hui disparu ou complètement transformé ! Vous avez des photos relatives à ce métier ! Il vous reste encore certains outils de ce métier !

Prière de contacter Gilbert Beaulieu au 450-465-8318 ou laissez un message à la SHLM (450-659-1393). Avec l’abandon, ces métiers tombent dans l’oubli. Il est important d’en sauvegarder la mémoire et autant que possible les trucs et secrets. Participez à cette démarche de préservation de notre patrimoine artisan.

- Au jour le jour, décembre 2001

Avis de recherche

Lors de recherches généalogiques, il est courant de frapper un mur, de bloquer sur un personnage dont on ne peut retracer la descendance ou l’ascendance.

Plusieurs membres s’adonnant à la généalogie, il est possible que quelqu’un ait rencontré le même problème et trouvé la réponse.

Cette section est ouverte afin d’initier un réseau d’entraide entre les membres et autres lecteurs du bulletin.

Pour y participer, il suffit de nous faire parvenir un court résumé de votre questionnement en n’oubliant pas les éléments essentiels à bien identifier l’objet de votre recherche.

Nous publierons l’objet de votre recherche dans cette chronique, ainsi que la réponse obtenue le cas échéant.

Les questions et réponses seront numérotées successivement afin de les identifier adéquatement : Questions = Q 1, 2, 3… Réponses = R 1, 2, 3…

Exceptionnellement, pour illustrer le genre de problème que vous pouvez rencontrer et soumettre, nous vous communiquerons quelques exemples un peu plus détaillés.

Q. 2 Rose-Délima DESMARAIS

Elle a épousé Louis MINGO (fils de Alfred m. Louise HEVEY/AVERY/HAVERY) le 16 sept. 1895 à Anoka, Minnesota.

Veuve, elle a marié Oscar TÉTRAULT, le 12 octobre 1932 à Farnham (Québec), Louis MINGO était venu s’établir au pays de ses ancêtres avec sa famille.

Selon la tradition familiale, elle serait née à Saint-Liboire, Cté Saint-Hyacinthe, le 31 mai 1872.

Recherche ses parents pour pouvoir remonter sa lignée.

- Au jour le jour, novembre 2001

Les joies de la découverte

Le grand-père de mon arrière-grand-père s’appelait Paul LANCTÔT, marié, le 22 octobre 1804 à Saint-Constant, à Agnès LEFEBVRE.

Quatre générations de cette lignée maternelle ayant vécu à et aux environs de La Prairie, je me suis intéressé, il y a longtemps, à l’histoire de La Prairie et de sa région.

Par mes lectures, je savais qu’un dénommé Paul LANCTÔT, 34 ans, faisait partie des victimes du naufrage de la barque du capitaine Joseph BROSSEAU, le 14 mai 1869. Était-ce mon ancêtre ou un lointain cousin?

Mes recherches m’ont d’abord appris que ce Paul L. n’avait eu qu’un enfant nommé Paul-David. Or j’ai Paul-David LANCTÔT comme fils de notre Paul. J’ai pu vérifier que la mère de Paul-David, Agnès LEFEBVRE, veuve de Paul L., convolait en secondes noces avec un certain François Facet (Fasset?, Fawcet?) à Saint-Constant en 1820.

L’hypothèse que notre Paul L. fut celui qui périt dans les eaux violentes du Saint-Laurent s’affirmait de plus en plus réelle. Une jeune veuve avec un enfant en bas âge avait, à cette époque, une obligation sociale et financière de trouver rapidement un mari qui la prendrait sous son aile avec son enfant.

Grâce aux fonds d’archives de la SHLM, j’ai pu consulter trois copies de documents signés par E.Z. MASSICOTTE, extraits du Bulletin des Recherches historiques (vol. XI, 1905 et vol. XXVI, 1920) ainsi que son livre Faits curieux de l’Histoire de Montréal publié chez La Librairie Beauchemin en 1922.

Deux hommes et une femme ont été les seuls rescapés du renversement de la barque, après s’être accrochés pendant 3-4 heures et avoir dérivé jusqu’en face du centre-ville.

Les journaux La Gazette et The Canadian Courant ont rapporté l’accident et fait la liste des victimes. Le dernier m’a révélé un fait nouveau pour moi et ma famille : la femme qui échappa à la mort était l’épouse de Paul LANCTÔT. Son nom : Agnès LEFEBVRE.

« Le 14 mai 1819, le bateau de Joseph BROSSEAU, chargé de grains de semences et d’une quarantaine de passagers, partait de Montréal pour Laprairie. Dix des passagers furent débarqués vis-à-vis l’île Saint-Paul. À cinq heures du soir, arrivé dans le plus fort du courant, au milieu de la traverse, le vent du sud, soufflant alors avec impétuosité, le bateau fut submergé par les roulis, et tous les efforts faits pour jeter à l’eau le grain, dans le dessein de l’alléger, furent inutiles et ne purent l’empêcher de chavirer. Trente-six personnes furent englouties par les flots. Trois seulement eurent le bonheur d’échapper au péril : la femme de Paul LANCTÔT dont le mari se noya, Pierre LEMIEUX et François FAILLE. Ils furent trouvés à huit heures du soir cramponnés avec l’énergie du désespoir au bateau chaviré. »

Le mystère est donc résolu. C’est un fleuron de plus à mes recherches sur l’histoire de ma famille. C’est aussi une grande joie qui compense la sécheresse des nombreuses heures à chercher, à compulser plusieurs documents sans souvent ne trouver aucune lumière au bout du tunnel.

Mais voilà, ce n’est pas tout. Les mêmes documents m’indiquent qu’une autre victime était Théotiste BRUNEAU, épouse de Joseph POMINVILLE de Saint-Constant. Or Paul-David L. a épousé à Saint-Constant une dénommée Josette POMINVILLE.

Était-ce une fille de Joseph et Théotiste, donc une orpheline du même événement?

C’est reparti; le limier est sur la piste…

Joindre la recherche historique aux démarches généalogiques, c’est parfois ardu, mais tellement passionnant et gratifiant lorsque des découvertes en découlent, jetant une lumière nouvelle sur nos ancêtres! Ils prennent alors une toute autre dimension qu’un simple nom et numéro de fichier : nous partageons un peu de leur vie.

Les personnes de notre arbre généalogique prennent ainsi une dimension accrue.

J’encourage tous ceux qui établissent leur généalogie à y greffer la recherche historique : ils ne le regretteront pas.

Note

Cet événement eut tellement d’impact qu’il donna lieu à la composition d’une chanson populaire de 22 couplets intitulée La complainte des 40 noyés, encore connue et chantée un siècle plus tard.

- Au jour le jour, novembre 2001

Deux brochets d’un coup… à mains nues

Dans les années ’50, avant la construction de la Voie maritime, les glaces du fleuve bloquaient l’embouchure de la rivière Saint-Jacques.

Au printemps, lors des dégels successifs et des grosses pluies, les eaux de la rivière débordaient et envahissaient les champs du Domaine.

Le Domaine était cette partie du territoire qui s’étendait du Chemin Saint-Jean (Route 104) jusqu’aux environs du Chemin des Prairies (maintenant dans les limites de Brossard – et bientôt du nouveau Longueuil).

C’était un de ces printemps aux pluies abondantes et aux chaleurs précoces. L’immense surface glacée qui avait recouvert le Domaine presque jusqu’à la 104 dès février était finalement fondue et les eaux s’étaient retirées dans leur lit en ce début d’avril.

Un dimanche après-midi partiellement ensoleillé, j’étais parti me promener dans les champs, histoire de voir si des canards entendus plus tôt dans la semaine avaient élu domicile à la rivière, et si les rats musqués avaient survécu à l’hiver rigoureux.

N’ayant vu ni rat musqué ni canard, et le vent s’étant levé à l’approche des gros nuages, je me hâtais vers chez-moi, enjambant et sautant parfois les rigoles plus ou moins étroites encore pleines d’eau.

À un moment, j’entendis assez près de moi un bruit insolite sur ma droite et légèrement en avant. Arrête, écoute attentive : rien.

À ma reprise de la marche, même bruit qui se répète. Mais cette fois, j’aperçois l’eau de la rigole qui bouillonne en s’éloignant de moi.

Évidemment curieux, je m’approche rapidement et vois l’eau frétiller et éclabousser sur environ un mètre, un mètre et demi. Les éclaboussures s’amplifient soudainement, deviennent furieuses même à la fin de ce mini-étang tout en longueur d’environ une dizaine de mètres.

Surprise! C’est un poisson d’environ la longueur de mon bras et un peu plus gros que mon poignet qui se débat encore bien plus qu’un diable dans l’eau bénite. Il y a de quoi : pauvre de lui, il est prisonnier de cet étang raccourci et très étroit, et de surcroît il est empêtré dans les herbes longues qui tapissent la rigole à partir de ce point.

Ayant reconnu dans l’intrus égaré hors de son élément naturel la possibilité d’un repas tout aussi succulent qu’inattendu, je me penchai pour le saisir. Comme vous pouvez le deviner, il n’a pas apprécié ni ne s’est laissé faire.

Les bras mouillés jusqu’au coude, j’ai réussi à l’attraper, pour l’échapper aussi vite. L’essai suivant l’a projeté hors de l’eau, sur l’herbe du pré.

Ses tortillages effrénés m’ont rendu la tâche encore plus difficile et m’ont valu une couple de chutes en pleine face. L’épuisement jouant contre lui, je suis finalement parvenu à le saisir.

C’était un beau brochet d’environ deux livres (un peu moins d’un kilo).

L’idée m’est venue de le retourner à la rivière Saint-Jacques. Étant beaucoup plus près du village, je reconnus rapidement la futilité de ma bonne intention. La pluie aidant, et les avant-bras – surtout les mains – un peu gelés, je décidai que c’était préférable d’apporter ma prise à la maison.

Pour savourer un poisson il faut d’abord le vider et l’apprêter. Je m’attelai donc à la tâche, bien que l’objet de ma convoitise gourmande m’apparut comme un peu… maigre. Ce que je m’expliquerai comme dû à l’hiver – période sans doute de carême pour les poissons – et au fait que ma capture vivait peut-être dans cette rigole depuis plusieurs jours.

J’entrepris donc de l’ouvrir pour en retirer les entrailles et fut tout éberlué de n’en point trouver. En lieu et place, j’entrevis un ventre mou de poisson que mon couteau avait légèrement entaillé.

C’était un jeune brochet d’environ 10 pouces (25 cm) que mon prédateur vorace et sans doute affamé avait avalé tout rond de la queue à la tête. Sa gueule était d’ailleurs logée sous les ouïes et était même visible dans la gorge de l’avaleur.

Ce jeune innocent plein de promesse n’a même pas vu la mort foncer sur lui. C’est sans doute la meilleure illustration du proverbe : « Avoir les yeux plus grands que la panse ».

Mon brochet devait avoir été incommodé par cette surcharge stomacale et empêché ainsi de réagir au retrait rapide des eaux.

Il va sans dire que mes poissons n’ont pas connu le fond de la poêle à frire.

C’est une histoire apparemment incroyable, mais vraie, je le certifie.

Ça ne pouvait sans doute pas arriver ailleurs qu’à La Prairie, évidemment !

- Au jour le jour, octobre 2001

La vie… au quotidien vers 1955

Dans les années ’50, avant la construction de la Voie maritime, le fleuve se couvrait d’une épaisse couche de glace à la grandeur, mais particulièrement dans la baie qu’on appelle maintenant « le petit bassin ».

Les vents du large balayaient la neige sur les rives, laissant une immense surface de glace bleue ici et là incrustée de bancs de neige granuleux.

Un de mes plaisirs, partagé avec une demi-douzaine d’autres adolescents, consistait à patiner pendant des heures sur cette étendue invitante, de janvier – certaines années dès décembre – jusqu’à la fonte des glaces.

Parfois nous jouions une chasse à la rondelle, une sorte de partie de hockey linéaire qui nous amenait du quai de La Prairie (écrit alors Laprairie) jusqu’aux environs de Saint-Lambert. Des passes, courtes ou longues, en parallèle ou vers l’avant, des échappées et des poursuites renforçaient nos poumons et nos jambes.

Souvent, le retour face au vent était plus ardu que l’aller qui nous conduisait loin un peu inconsciemment.

D’autres fois, nous nous approchions et observions avec une certaine envie les 2 ou 3 propriétaires de voiliers sur glace qui pratiquaient ou coursaient en travers de la baie.

En plusieurs occasions, nous ne faisions que courser ou simplement patiner et batifoler sur la glace, essayer de sauter les bancs de neige les plus larges et autres « niaiseries » du genre.

Ces activités donnaient généralement chaud et alors, malgré le froid, les vestes de grosse laine ou les parkas s’ouvraient pour s’éventer, se rafraîchir, en les secouant énergiquement.

Une bonne fois, le vent se mit à souffler fortement pendant notre période de refroidissement. Surprise : il nous poussait – pas nécessairement dans la bonne direction – et nous glissions sans effort.

Après avoir vu tant de fois évoluer les voiliers à glace qui filaient, c’est le cas de le dire, comme le vent – une structure légère en bois, montée sur trois patins de fer et surmontée d’un mat supportant une voile triangulaire – nous n’avons pas tardé à expérimenter avec nos survêtements pour apprendre à contrôler nos mouvements dans la direction voulue.

Joie, et ravissement même, mais, comme tous les adolescents de quelque génération que ce soit, nous avons vite aspiré à des émotions plus fortes.

Un beau jour, l’un d’entre nous avait ramassé un grand carton en venant au fleuve. Le vent, évidemment, forçait le carton et le rendait difficile à maîtriser. De l’instant que deux de nous ont entrepris de le tenir chacun par une extrémité, ils se sont mis à glisser en prenant de plus en plus de vitesse.

Tous voulaient essayer, mais il ne fut pas long que le carton était tout plié et n’avait plus de corps. Déception. Ce fut la fin de la sortie de cet après-midi-là.

Les avantages du carton étaient indéniables, mais il fallait le rendre rigide. De simples baguettes de bois feraient l’affaire. D’autres difficultés techniques devaient toutefois être surmontées pour en faire un appareil très performant (rien de moins!) :

1. Il nous fallait un engin individuel; décider de la direction à prendre et gérer l’orientation efficace du carton à deux, c’était trop compliqué.

2. Nous avions besoin d’une surface assez grande pour une poussée intéressante.

3. On devait quand même voir où on allait pour éviter les « craques » ou la mauvaise glace.

La structure du cerf-volant classique nous apparut comme la solution idéale. Et ce fut le cas. Liberté, vitesse, distances accrues, c’était notre nouveau lot. Que de plaisir!

Mais…

La jeunesse, c’est la jeunesse : il nous fallait plus de performance, de poussée, même par un vent faible, de VITESSE…

Donc, les cerfs-volants grandissaient périodiquement – jusqu’à devenir 4 pieds par 8 pieds (122cm X 244cm) et devenaient plus sophistiqués, arborant même une fenêtre en mica pour aider à juger des distances, etc.

Finies, les chasses à la rondelle, les poursuites et autres « niaisages ». À nous les grandes équipées jusqu’à l’Île Sainte-Hélène ou à l’autre bout de la baie et même jusqu’à où la rivière Saint-Jacques, sur la Commune, après les pluies et les gels qui suivaient une première inondation des terres annonçant le printemps.

À nous la témérité toute « innocente » des acrobaties et des sauts par-dessus les bancs de neige et les grandes fissures de la glace lors des premiers réchauffements de température, ou le freinage inattendu, soudain et incontrôlé – parfois accompagné de chute – en pénétrant des flaques d’eau non identifiées à temps.

De belles années, un plaisir fou à très bas prix (carton, bois et clous de recyclage). Un plaisir détruit du jour au lendemain, ou presque, par la construction de la voie maritime.

Malgré une superficie maintenant considérablement réduite, le « petit bassin de La Prairie » offre souvent des conditions propices à ce type d’activité.

Les matériaux modernes comme l’aluminium tubulaire ou même le magnésium, et le voilage comme le kevlar ou autres tissus souples, légers et résistants, permettraient la fabrication d’appareils performants et facilement démontables qui généreraient des sensations incomparables chez les jeunes et moins jeunes en leur procurant des nouveaux plaisirs d’hiver à la prote de chez eux.

Verra-t-on cela un jour?