- Au jour le jour, mars 1998

Les batailles de 1691

Les personnes de plus de 40 ans se souviennent des cours d'histoire de leur enfance comme d'une longue litanie de dates et d'événements glorieux. Les faits militaires étaient mis en évidence, démontrant ainsi l'héroïsme de nos valeureux ancêtres. Si les historiens nous ont appris depuis cc temps à nous méfier de cette glorification trop facile, il n'en reste pas moins qu'il est toujours à propos de jeter un regard sur ces événements de notre histoire. En effet, des miliciens du début aux casernes du XIXe siècle, la vie militaire a marqué fortement l'histoire de La Prairie.

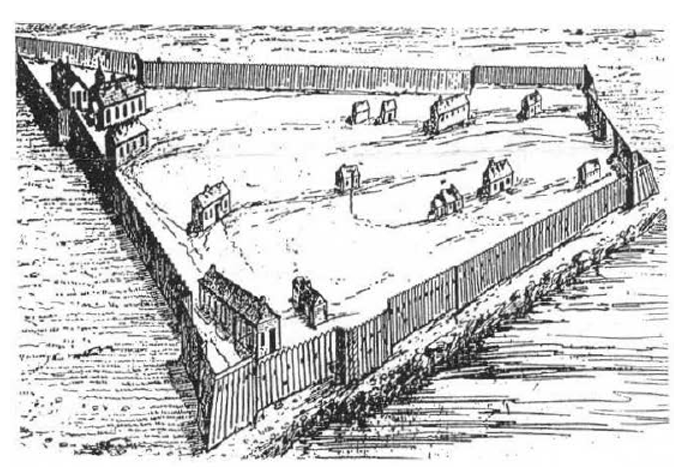

La paix imposée par la venue du régiment de Carignan avait permis à la mission de La Prairie de voir le jour en 1667. Mais, cette accalmie fut de courte durée et les guerres iroquoises reprirent de plus belle. Les Amérindiens changèrent de tactique, de la guérilla du début, ils passèrent à des attaques plus massives. Ils furent encouragés en cela par les Britanniques qui rêvaient d'éliminer leur concurrent français. Contrairement à ce qu'on entend parfois, il y eut non pas une, mais deux 2 batailles le 11 août 1691. C'est ainsi que le major Peter Schuyler avec une troupe de 400 soldats (Amérindiens et Blancs) attaqua premièrement le fort de La Prairie, pour être ensuite défait à l'endroit nommé aujourd'hui le rang de la Bataille. Laissons la plume du Gouverneur Frontenac nous raconter l'événement.

« Un parti de cinq cents Anglais, Loups (Mohicans) et Agniés (Mohawks) étant venus jusqu’à La Prairie de la Magdeleine, qui est à deux lieues de Montréal, M. de Callières qui en avait eu avis et qui croyait même le parti plus considérable avait ramassé toutes les troupes que je lui avais envoyées avec quelques habitants qu’il y avait joints et était allé se poster au pied du fort de La Prairie, ayant détaché deux cents hommes sous le commandement du Sr de Valrennes pour aller à Chambly qui était l’endroit par où les ennemis devaient, avec ordre de les laisser passer et de les suivre en queue.

Les ennemis qui apparemment avaient dessein d'attaquer le fort de La Prairie, puisqu'ils avaient apporté des grenades, s'en approchèrent une heure avant le jour le 11 d'août et entrèrent dans le camp des habitants dont la plupart fatigués d’une pluie qui était survenue, et d'avoir été toute la nuit sous les armes, étaient rentrés dans le fort et n'étaient pas aussi alertes qu'ils l'auraient dû être, mais les troupes qui étaient plus sur leurs gardes ayant marché au premier bruit, regagnèrent le camp des habitants après avoir essuyé la décharge des ennemis qu'ils croyaient des nôtres parce qu'il ne faisait pas encore assez clair pour se reconnaître et les en chassèrent l'épée à la main, et quoiqu'ils se raliassent à cent pas au delà à la faveur d'un rideau qui les couvrait, ils les rechargèrent encore et les obligèrent à se retirer, cependant, comme ils avaient mis du désordre parmi nos habitants et que dans ces deux charges nous avions perdu quelques officiers et soldats, ils s'en retournèrent pleins d'orgueil et d'indolence lorsque leurs découvreurs rencontrèrent à une lieue et demie de là ceux du Sr De Valerennes qui avaient toujours suivi leurs pistes, ils ne marchandèrent point et l'attaquèrent croyant qu'il en auraient bon marché mais ils furent trompés en leur attente car, quoique le Sr de Vallerennes fut plus de la moitié moins fort qu'eux il disposa ses gens avec tant d'ordre, de conduite et d'intrépidité qu'après un combat qui dura près d'une heure et demie et s'être meslés par trois différentes fois, jusqu'à se mettre la bourre dans le ventre et s'y brûler les chemises en tirant, il les fit plier et les mit entièrement en déroute, leur ayant tué plus de six vingts hommes sur la place parmi lesquels il y avait cinq ou six de leurs principaux chefs tant Anglais que Sauvages, blessé un beaucoup plus grand nombre, pris un de leurs drapeaux et fait quelques prisonniers.

S'il n'avait pas été si fatigué de trois jours de marche qu'il avait faite sans avoir à peine mangé et par des chemins presqu’impraticables, il les aurait suivis plus loin qu'il ne fit et il n'en serait pas échappé un seul pour en rapporter la nouvelle, mais ce qu'il lui était impossible de faire, nos Sauvages du Sault l'auraient pu facilement exécuter puisqu'étant arrivés de leur fort une heure après l'action au nombre de 120 tout frais et en apparence dans une disposition de bien faire, ils auraient pu les joindre facilement, ils se contentèrent, au lieu de cela, de visiter les morts, de les compter et de les dépouiller, ce qui a beaucoup augmenté mes soupçons aussi bien que ceux du public et m'a obligé d'écrire un peu vertement au R. Pères qui n'ont pu les excuser que par de très méchantes raisons, il faut néanmoins s'en payer et attendre qu' ils fassent mieux une autre fois dont ils témoigneront avoir envie présentement par la honte qu'on leur a faite.

Depuis l’établissement de la colonie, il ne s'est rien passé en Canada d'aussi fort ni de si vigoureux et l'on peut dire que le Sr de Vallerennes a conservé la gloire des armes du Roi et procuré un grand avantage au pays puisque cela nous a donné moyen d'achever nos récoltes paisiblement dans lesquelles nous aurions été fort inquiétés et qui, venant à nous manquer, nous auraient mis dans la dernière désolation. » Lettre du Gouverneur de Frontenac au Ministre (20 octobre 1691).

Un monument de pierres rappelle cette fameuse journée du 11 août 1691. Il est situé à l'endroit où la route 104 croise le rang de La Bataille. Si vous empruntez ce dernier, vous pourrez voir aussi le chemin De Valrennes en l'honneur de celui qui remporta la victoire sur les troupes de Schuyler. Et si le cœur vous en dit, venez nous rencontrer au local de la Société historique de La Prairie sur la rue Sainte-Marie. Vous pourrez y découvrir ou redécouvrir la magnifique maquette du fort et du village de La Prairie tels qu'on pouvait les voir en 1704. De plus, vous pourrez regarder de près des fragments de la palissade du fort que les archéologues ont mis au jour en 1994. De précieux témoins qui ont entendu siffler les balles de mousquet il y a plus de 300 ans.

- Au jour le jour, février 1998

Un notaire à la vie mouvementée

Lorsqu'on pense à un notaire, on imagine une personne sérieuse, travaillant dans un bureau, vivant une vie tranquille et rangée, loin des bruits et du tumulte de la vie quotidienne. Cela est vrai dans la plupart des cas, mais, avec Edmé Henry, le portrait est un peu différent.

Il naquit en pleine tourmente, le 14 novembre 1760, soit à la fin de la guerre de Sept ans. Son père, qui se prénommait aussi Edmé, était chirurgien major dans le Royal-Roussillon. C'est pourquoi il dut quitter les rives du Saint-Laurent pour retourner en France après la capitulation de Montréal le 8 septembre 1760. Il ne vit donc pas son fils naître à Longueuil. Plus tard, il décida de s'établir sur l'île de Saint-Pierre au sud de Terre-Neuve avec sa femme Geneviève Fournier. En effet, les îles Saint-Pierre-et-Miquelon étaient demeurées françaises suite au Traité de Paris. Il y continua d'exercer sa profession de chirurgien major et devint probablement un personnage important de l'endroit. On mentionne un sieur Henry qui avait des propriétés importantes en face de l'île du Colombier. Cet endroit s'appelle aujourd'hui « l'anse à Henry ». C'est un secteur maintenant inhabité, accessible seulement par un sentier terrestre. En consultant le registre des baptêmes de Saint-Pierre, on retrouve 17 fois le nom d'Edmé Henry (père) comme parrain. On peut donc supposer qu'il était un personnage fort apprécié par les Saint-Pierrais. De plus, les Henry eurent un autre fils (Gabriel) et une fille (Geneviève-Alexandrine).

Quant au jeune Edmé, il demeura à Montréal pour parfaire ses études de notariat. Il y pratiqua quelques temps avant d'aller rejoindre son père à Saint-Pierre où il demeura pendant sept ans de 1786 à 1793. Il s'occupa probablement des affaires paternelles en plus d'y ouvrir une étude de notariat. Toutefois, les données que nous avons sur cette période ne permettent pas d'en dire plus. Le notaire Henry dut retourner à Montréal suite à la prise des îles Saint-Pierre-et-Miquelon par les Anglais en 1793. Le 17 février 1794, il s'installa définitivement à La Prairie.

Comme son père à Saint-Pierre, il devint un personnage important. Bien évidemment, c'est à titre de notaire qu'il fit tout d'abord sa marque. Entre autres, en tant qu'agent des Jésuites pour la seigneurie de La Prairie. On retrouve régulièrement son nom dans les actes notariés du début du XIXe siècle. Pendant celle période, il a entretenu une importante correspondance dans laquelle on retrouve une description de la vie au début du XIXe siècle (transport, fleuve, glace, inondation, vie militaire, etc.). Avec la correspondance du docteur Brisson, dont j'ai déjà parlé dans un autre article, elle constitue une source de documentation très intéressante pour l'histoire de La Prairie. Il est à souhaiter qu'un historien prenne le temps d'en faire l'étude un jour.

Le nom du notaire Henry est aussi intimement lié à la famille Christie. Il commença à travailler pour Gabriel Christie en 1796. Ce dernier était un seigneur fort prospère et possédait plusieurs seigneuries, notamment celles de Léry, La Colle, Chambly, Noyan, de Bleury et de Sabrevois ainsi que celles de Repentigny et de Lachenaie au nord de Montréal. À la mort du général Christie survenue en 1799, son fils Napier Christie Burton prit la succession de son père et Edmé Henry continua d'administrer les biens de la famille. Ce qui l'obligeait à de nombreux déplacements. Il devait donc tenir ses audiences dans des auberges ou hôtels comme au manoir de Lacolle-Beaujeu, chez Samuel Potts à Chambly, chez Samuel Noxton à Saint-Jean et au Parker's Inn dans la seigneurie de Noyan. L'hôtel Parker était alors un relais pour la « malle royale » et le seul endroit où les voyageurs pouvaient s'arrêter, l'endroit étant alors peu habité. C'est autour de cet hôtel qu'a pris naissance Henrysburg qui devint Saint-Georges d'Henryville par la suite. Si on a donné le nom du notaire Henry à cet endroit, c'est parce qu'il avait accordé gratuitement une terre pour l'école de la place. De plus, c'est sous son administration que le village se développa. Toutefois, le bureau permanent d'Edmé Henry était situé à La Prairie au coin de Saint-Ignace et du chemin de Saint-Jean. C'est là qu'il poursuivit son étude de notariat jusqu'en 1831.

Ses nombreuses responsabilités ne l'empêchèrent pas de s'occuper de politique. En effet, il fut élu député du comté de Huntingdon le 21 avril 1810, poste qu'il occupa jusqu'au 22 mars 1814. À cette époque, les relations avec les États-Unis étaient passablement tendues. La guerre éclata donc avec notre voisin en 1812. Le notaire Henry, suivant les traces de son père, prit part activement au conflit. Il avait alors le grade de major au 2e bataillon de la milice de Beauharnois. C'est à ce titre qu'il se retrouva à la fameuse bataille de Châteauguay le 26 octobre 1813 au côté du lieutenant-colonel De Salaberry. Le « héros » de Châteauguay reçut en récompense une terre de 1500 acres dans le canton de Kilkenny. Elle était située à Saint-Esprit entre les villes actuelles de Saint-Jérôme et Joliette. Il est à noter que plusieurs vétérans de cette guerre provenaient de La Prairie, ils reçurent une « gratification » de 20,00 $ pour leur participation. Voici la liste de ceux-ci, peut-être reconnaîtrez-vous un de vos ancêtres : Ignace Bourdeau, Pierre Brassard, Louis Brosseau, Jean-Baptiste Denault, André Desnoyers, Pierre C. Duranceau, Pierre Gagnier, Augustin Gervais, François Gervais, Jean-Baptiste Rousseau, Paul Kingley, Jean-Baptiste Longtin, Jean-Baptiste Niding, Pierre Perras, Simon Perras, Alexis Poupart, Jacques Poupart, Paul Raquepas.

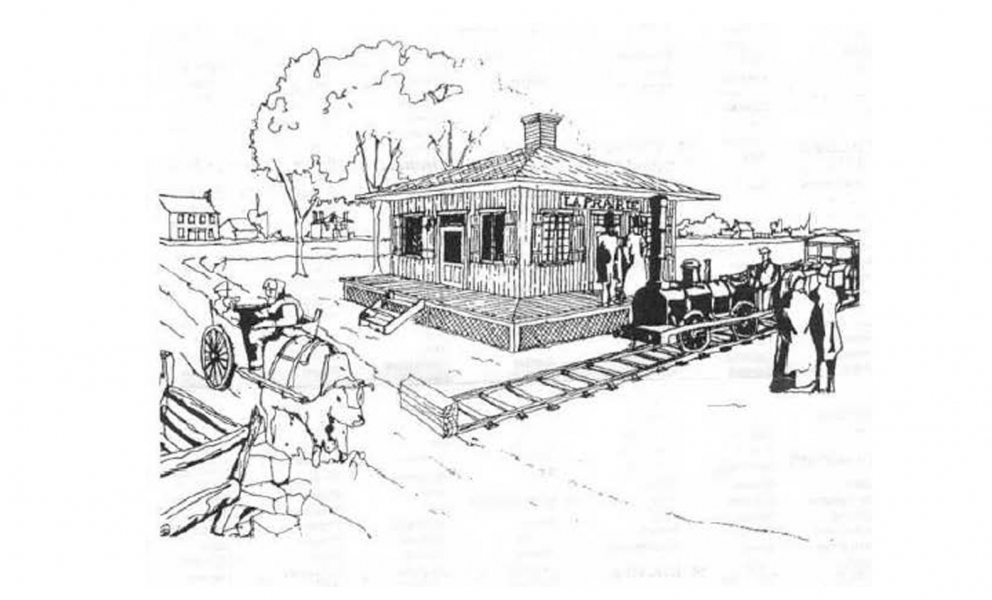

En plus du notariat, de la politique et de la vie militaire, Edmé Henry trouva de s'occuper de commerce et de transport. Il faut rappeler qu'à cette époque, La Prairie connaissait une activité économique florissante. Sa position géographique privilégiée la plaçait sur les grandes voies de communication avec les États-Unis et l'Ouest canadien. Après la guerre de 1812, les relations avec notre voisin américain redevinrent cordiales, le commerce et le transport profitèrent de cette accalmie. Rappelons aussi qu'en 1836, la première ligne de chemin de fer du Canada fut construite entre Saint-Jean et La Prairie. Comme d'autres notables de son époque, Edmé Henry décida d'investir dans le transport maritime. C'est ainsi qu’avec sa compagnie de bateaux à vapeur, il devint copropriétaire de deux traversiers qui assuraient le transport entre La Prairie et Montréal, le « Edmund Henry » et le « Laprairie ».

En 1831, M. Henry abandonna sa pratique de notaire. Après une vie bien remplie, il aurait pu alors prendre une retraite bien méritée. Mais ce serait le méconnaître, ce diable d'homme trouva les ressources nécessaires pour fonder une banque en 1837. Encore une fois, il se trouva au cœur d'une des périodes les plus troublées de notre histoire. Les Canadiens (francophones) avaient peu accès au capital, les grandes banques étaient sous le contrôle des Anglais. Plusieurs petites banques furent fondées avec du capital francophone afin de donner accès au crédit aux « Canayens ». À la différence d’aujourd'hui, les banques pouvaient émettre de billets. C'est ce que fit la Banque Henry. Elle émit des billets à petite dénomination (30 sous) afin de répondre aux besoins des petits épargnants. Malheureusement, la Banque Henry ne vécut que quelques mois. Prise dans le tumulte de la rébellion des Patriotes, elle ne put survivre lorsque deux des employés se sauvèrent aux États-Unis avec la caisse. M. Henry put cependant rembourser ses dettes à l'aide de son capital personnel et grâce à ses propriétés. On ne sait quel était l'état de ses finances lorsqu'il mourut le 14 septembre 1841. Toutefois, il laissa en héritage une vie bien remplie pour ce notaire, soldat, politicien, banquier et homme d'affaires.

Charles Beaudry, Société historique de La Prairie de la Magdeleine.

- Au jour le jour, décembre 1997

Quand les baleines nageaient au-dessus de La Prairie

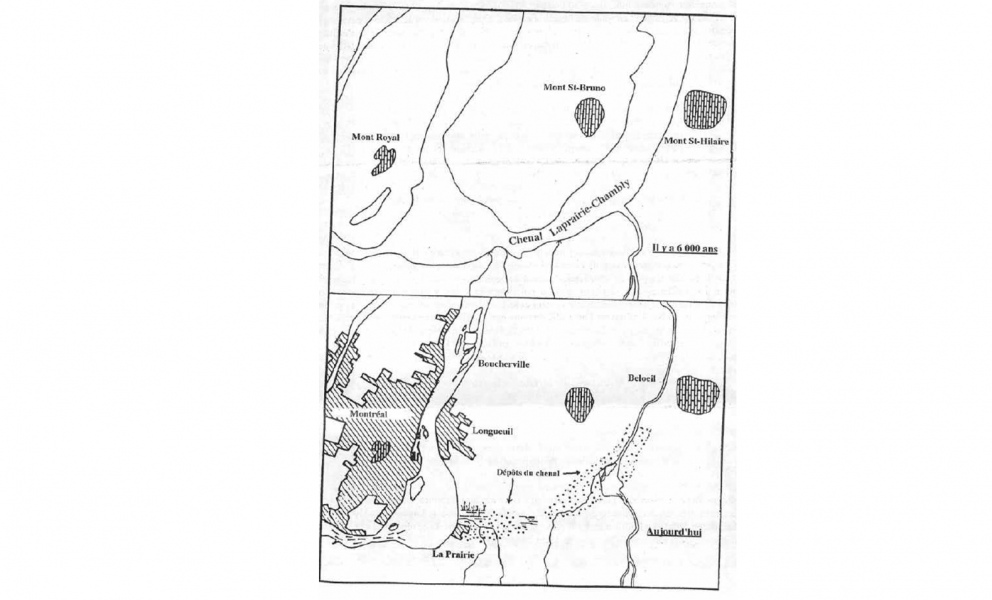

Le paysage de la rive sud du Saint-Laurent où nous vivons n’a pas toujours ressemblé à celui que nous connaissons aujourd’hui. Il y a 20 000 ans, une immense calotte glaciaire recouvre tout le Québec. La vie végétale et animale est donc impossible. Cependant, il y a 12 000 ans environ, la température se réchauffe et le glacier se retire lentement. L’eau salée de l’Atlantique peut s’infiltrer jusqu’à chez nous. Le Mont Royal n’est alors qu’une île et les mammifères marins, telles les baleines, nagent librement au-dessus de La Prairie (on a retrouvé des ossements de baleine aussi loin qu’en Estrie). En bordure de cette mer, au sud et à l’est, on retrouve une végétation semi-arctique, soit une toundra herbeuse avec parfois des épinettes noires, du tremble et du peuplier.

Toutefois, en se retirant, la glace enlève un poids énorme sur le socle rocheux qui se relève graduellement. C’est ainsi que vers 10 000 ans A.A. (avant aujourd’hui), l’eau douce repousse les eaux salées et un immense lac (lac à Lampsilis) s’installe. La plaine est à cette époque à 65 mètres (215 pieds) sous le niveau actuel. À partir de 8 000 ans A.A., la plaine n’est plus qu’à 35 mètres (115 pieds) sous le niveau actuel, les sapins et les bouleaux blancs remplacent la végétation arctique et le réseau hydrographique se met lentement en place. Par contre, le territoire est encore trop marécageux pour l’occupation humaine. La Prairie est toujours sous l’eau. La végétation ressemble alors à ce qu’on retrouve actuellement au nord de Montréal dans les Laurentides.

Enfin, vers 7 000 A.A., l’occupation humaine devient possible dans le Québec méridional. Il est probable que des bandes amérindiennes venues du sud font à cette époque des incursions sur notre territoire. La région de La Prairie est cependant traversée par un chenal qui relie le Saint-Laurent au Richelieu (voir la carte). Les plus vieux témoignages de la présence humaine près de ce chenal remontent seulement à plus de 3 000 ans. Ce sont de populations nomades, vivant de chasse, de pêche et de cueillette. Un peu plus tard, la poterie s’ajoutera aux outils des chasseurs, les populations amérindiennes augmentent lentement et se stabilisent en exploitant de plus en plus les ressources de la pêche. Enfin, vers l’an 1 000 de notre ère, l’agriculture apparaît dans la vallée du Saint-Laurent. Importées du sud, les plantes tels le maïs, le haricot, la courge, le tournesol et le tabac viennent changer l’ordinaire des autochtones. Les gens qui occupent à l’époque les basses terres du Saint-Laurent appartiennent à l’univers des Iroquoiens, qui comprend les Iroquoiens du Saint-Laurent; les Hurons, les Neutres et les Pétuns en Ontario; ainsi que les Iroquois des Cinq Nations dans l’état de New-York au sud du lac Ontario (les Mohawks appartiennent à ce groupe). Ce sont surtout des peuples sédentaires pratiquant l’horticulture et vivant dans des villages composés de maisons longues (10 à 30 mètres).

À l’arrivée des Européens, les populations amérindiennes vivent depuis des milliers d’années au Québec et elles sont déjà parfaitement adaptées à leur environnement. Le Saint-Laurent et le Richelieu constituent déjà des voies de pénétration par lesquelles on échange des biens et des idées. Les conflits y sont aussi présents. Entre les voyages de Jacques Cartier et ceux de Champlain, les Iroquoiens ont déserté les basses terres du Saint-Laurent, repoussés ou assimilés par les Iroquois ou les Hurons lors d’une véritable guerre commerciale. Les Français pourront alors occuper cet espace, s’insérant entre les agriculteurs du sud et les nomades du nord (Montagnais, Algonquins, Attikamèques, Cris). La Prairie s’est donc retrouvée à la frontière sud de ce territoire, au cœur des conflits qui opposeront pendant longtemps le nord et le sud.

- Au jour le jour, novembre 1997

Thomas-Auguste Brisson: un médecin polyvalent (suite)

Les gens de plus de 50 ans se souviennent encore des inondations périodiques que connaissait La Prairie avant la construction de la voie maritime. On retrouve dans la correspondance du maire Brisson les nombreuses démarches qu'il fil en vue de régler la situation. On lui doit, entre autres, la construction d'une digue le long du fleuve afin d'empêcher l'eau et la glace de causer des dommages. Nous pouvons encore l'apercevoir de l'autre côté de la rue Saint-Ignace se promenant sur la piste cyclable.

M. Brisson avait à coeur le développement économique de la région. Il a contribué â la venue des premières briqueteries industrielles à La Prairie. Elles succédaient aux briqueteries artisanales de Joseph Thibodeau (1872) et des frères Coupal. Il faut dire que La Prairie, grâce à sa position géographique avantageuse et son sol propice (une des meilleures terres à brique de la région), avait et a toujours de bons arguments jouant en sa faveur.

Lorsque son ami, le député conservateur Léon Benoît Charlebois, décède en 1887, le docteur tente sa chance à l'élection partielle de 1887. Il est malheureusement défait par le candidat ministériel Odilon Goyette. Il en gardera un mauvais souvenir et ne se représentera plus par la suite. Il n'a peut-être pas aimé non plus les pratiques électorales douteuses qui étaient courantes â son époque. La question des listes électorales retient souvent son attention. Selon ses dires, "la clique rouge" utilisait des moyens peu conventionnels dans la confection de celles-ci, les grossissant artificiellement en sa faveur. Il faut dire que la loi sur le recensement électoral n'existait pas alors. Chaque parti veillait â y inscrire ses partisans et les mesures de contrôle étaient peu efficaces. Les gros bras et l'intimidation faisaient souvent la différence. Le parti libéral n'était d'ailleurs pas Je seul à utiliser de telles tactiques.

Après cette expérience politique malheureuse, le docteur Brisson s’investira plus activement dans le mouvement de colonisation. C'est cette époque qui a été racontée dans la fameuse série télévisée «Les Belles Histoires des Pays d'En Haut». Le Québec connaissait alors un important exode de sa population vers les filatures de la Nouvelle-Angleterre. Pour y remédier, il décida de suivre les traces du curé Labelle en fondant la Société générale de Colonisation et de Rapatriement de la Province de Québec, en 1893. Il entretiendra une correspondance assidue tant avec les autorités politiques qu'avec les autorités religieuses afin "d'ouvrir le Nord". On y voit les succès et les difficultés de son entreprise dues, selon lui, à l'indifférence de certains ministres. Notons aussi que le docteur Brisson fut délégué à quatre reprises en Europe pour étudier les divers systèmes agraires de France et d'autres pays.

Médecin, maire, préfet de comté, agent de colonisation, amateur d'histoire et de généalogie, chirurgien au 85e Bataillon, on peut dire que le docteur Brisson était un homme polyvalent. Il y aurait encore beaucoup à dire sur cet important personnage de notre histoire. Peut-être, un jour, un historien se penchera sur son abondante correspondance. En attendant, si vous passez sur le chemin de Saint-Jean, vous remarquerez l'imposante maison de pierre (maison Aubin) juste en face du presbytère. C'était la résidence du docteur Brisson.

- Au jour le jour, novembre 1997

Thomas-Auguste Brisson: un médecin polyvalent

La Prairie a connu de nombreux personnages importants au cours de son histoire. Parmi ceux-ci, un nom retient particulièrement notre attention, le docteur Thomas-Auguste Brisson. Né à Saint-Lin des Laurentides le 12 octobre 1852, il fera ses études secondaires à Montréal ainsi que sa médecine à l'ancienne école Victoria. Après avoir été admis en 1876, il pratiquera 2 ans à Saint-Constant pour ensuite s'installer définitivement à La Prairie.

La Société historique de La Prairie a la chance de posséder une copie de l'abondante correspondance que le docteur Brisson a rédigée entre 1884 et 1927, soit plus de 2 700 lettres. Elle nous est parvenue grâce à un procédé pour le moins original. En effet, le docteur avait l'habitude d'écrire ses lettres à l'encre de chine sur un papier spécial. Il humectait ce dernier et, à l'aide d'une presse, il pouvait "imprimer" ses écrits qu'il conservait dans ses dossiers. Un procédé qui est l'ancêtre de nos photocopieuses actuelles.

Le portrait que nous avons de lui nous laisse voir un homme élancé à l'allure distinguée. Réservé et prudent, il n'était certainement pas celui qui monte facilement aux barricades. En effet, il fut un fidèle partisan du parti conservateur, tant au provincial qu'au fédéral. On dirait aujourd'hui qu'il est un modéré de droite. Son altitude prudente est parfaitement visible lors de l'affaire Riel. Après la pendaison de ce dernier, le Québec est en effervescence. Le docteur Brisson déplore "toutes ces folies qui se font d'un bout à l'autre de la province qui pourrait bien nous coûter cher un jour". Il émet aussi des réserves à l'idée d'une nouvelle formation politique d'union nationale en réaction à la condamnation de Riel. Il ne veut pas s'unir avec ceux qu'il appelle les "chevaliers du radicalisme et de la franc-maçonnerie''.

Malgré sa réserve, le docteur Brisson s'est toujours impliqué activement en politique. Tout d'abord comme maire, il a eu un souci constant pour l'amélioration des conditions de vie des citoyens de La Prairie. Vivant à une époque où les maladies infectieuses faisaient des ravages, il a contribué à l'amélioration des conditions sanitaires de notre municipalité. On lui doit notamment l'ouverture du cimetière actuel situé près de l'école Jean de la Mennais. Ce qui fut fait, selon ses dires, pour protéger les citoyens du choléra. De son temps, le cimetière était situé à l'arrière de l'église de la Nativité, soit en plein milieu du village. À cet effet, il fit des démarches auprès du gouvernement provincial afin de faire passer un projet de loi assurant la protection des gens lors des épidémies. Comme mesure d'hygiène, il y suggérait d'abolir le transport des corps dans des voitures privées qui étaient ensuite utilisées à d'autres fins, augmentant ainsi les risques de contagion. Mais pour ce faire, il dut agrandir le village à même les terrains de la commune. La propriété de ces terrains demeurait une question litigieuse. En 1888, le Premier ministre Mercier cru régler la question des Biens des Jésuites en leur faisant don de la commune. Cependant, Je maire Brisson voulait exproprier une partie de celle-ci afin d'y aménager le nouveau cimetière ainsi que pour des expositions agricoles (actuel marché public) et pour le chemin de fer. Mais cela touchait une corde sensible dans les milieux cléricaux. M. Brisson entreprit, avec l'aide du notaire Varin, une recherche de titres anciens afin de démontrer les droits d'expropriation de la municipalité. Question délicate, qui retiendra l'attention des divers gouvernements pendant de nombreuses années et qui sera réglée par un jugement du Conseil Privé en 1919.

- Au jour le jour, octobre 1997

Des personnages du passé nous parlent

En consultant les archives de la Société historique de La Prairie, nous pouvons découvrir des personnages fort intéressants de notre histoire. Une recherche en ce sens s’effectue présentement dans le cadre du projet conjoint SHLM-École secondaire de la Magdeleine de La Prairie dont on a parlé dans le numéro de septembre.

Lorsqu’on regarde la carte géographique du Nord-Est américain, on constate que la Ville de La Prairie se situe à un endroit stratégique. Elle se retrouve au carrefour de deux axes de communication très anciens. En effet, dès la préhistoire, il existait un réseau d’échanges entre la côte atlantique (région de New-York) et la vallée du Saint-Laurent via la rivière Hudson, les lacs George et Champlain et finalement la rivière Richelieu. Si on voulait se rendre à Montréal ou plutôt Hochelaga, il fallait couper court à travers les terres entre Saint-Jean et La Prairie ou Kentake. La route 104 (chemin de Saint-Jean) a d'ailleurs été construite en suivant un ancien sentier amérindien. En plus de cet axe nord-sud, il existait aussi un axe est-ouest par le Saint-Laurent. Ce dernier menant vers la région des Grands Lacs.

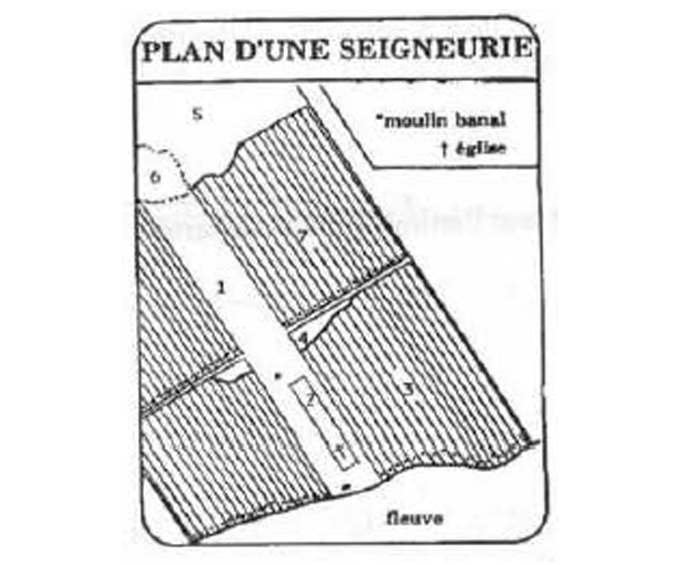

C'est pourquoi les pères Jésuites ont installé, dès le 17e siècle, une mission à Saint Xavier des Praiz (La Prairie). Elle servait entre autres de relais aux voyageurs en direction des pays d'En Haut (Grands Lacs). De nombreux Amérindiens amis des Français s'y sont retrouvés. C'est ce que nous rappellent les personnages Pierre Tonsohonten (Huron-Wendat) et sa femme Gadeakteua (Érié). Ceux-ci ont connu l'époque troublée des guerres entre la Confédération iroquoise alliée aux Britanniques et les nations amérindiennes alliées aux Français. Ainsi, on a relevé la présence de près de 22 nations à La Prairie au milieu du l 7e siècle. Cette mission déménagera plusieurs fois pour finalement se retrouver à Khanawake. Le père jésuite Claude Chauchetière nous a laissé des gravures de cette époque où français et Amérindiens vivaient ensemble à La Prairie.

Les guerres iroquoises ont été à l'origine de la milice canadienne. Plusieurs personnages de La Prairie se sont illustrés sous les armes. Nous pouvons mentionner le pionnier, Claude Guérin dit Lafontaine. Ce dernier demeurait à l'intérieur du fort au coin de Sainte-Marie et du chemin Saint-Jean actuel. De plus, il cultivait une terre à la côte de Fontarabie. L'obligation d'avoir une demeure à l'intérieur du fort pour se protéger des attaques iroquoises est une caractéristique des débuts de notre histoire. Les Leber ont marqué particulièrement l'histoire de la milice chez nous. De père en fils, nous retrouvons quatre François Leber miliciens (les trois derniers étant même capitaine). La milice canadienne était reconnue pour sa valeur et son endurance par les soldats réguliers venant de France. Il en fut de même pour les Britanniques lors des guerres avec les États-Unis (1775-1776 et 1812-l813). Notons à cet effet la participation du notaire Laprairien Edme Henry à la célèbre bataille de Châteauguay.

- Au jour le jour, octobre 1997

Des personnages du passé nous parlent (suite)

L'essor industriel qu'a connu La Prairie au XXe siècle est aussi dû à sa situation géographique. Ainsi, la venue du chemin de fer de concert avec les traversiers a favorisé la présence de nombreux marchands tels les Andrew Ésinhart (coin Saint-Georges et Saint-Ignace), Hyacinthe Sylvestre (personnage fort coloré de notre histoire), Léon Benoît Charlebois (homme d'affaire important et aussi député) et plusieurs autres. Le sol argileux de notre région a permis la venue des briqueteries et ce, dès 1872 avec le briquetier Joseph Thibodeau. Il ne faudrait pas passer sous silence les nombreux ouvriers qui ont travaillé dans la chaleur des fours à briques, tel Wellie Corneau qui fut fidèle à son poste pendant plus de 34 ans à la National Brick Company.

Plusieurs femmes ont marqué notre histoire. Rappelons brièvement Charlotte Leduc qui tenait avec son mari Pierre Marassé une école modèle sur la rue Saint-Jacques. Elle devait avoir la vocation, car elle enseigna de 1805 à 1865 cl mourut àl'âge vénérable de 101 ans et 7 mois ! Il faut dire qu'à cette époque la retraite anticipée n'existait pas encore … Et que dire des sœurs Blanchard, dont l'une, frappée de paralysie, enseignait de son lit !

Un personnage, à lui seul, mériterait une étude approfondie. Il s'agit du docteur Thomas Auguste Brisson. En plus de pratiquer la médecine, il fut aussi maire de La Prairie. C'est à ce titre qu'il favorisa la venue des briqueteries dans notre municipalité. Membre actif de la Société Littéraire et passionné d'histoire, il amassa une importante documentation historique qui est à l'origine du Fonds Élisée Choquet (du nom de l'abbé qui continua l'œuvre du docteur Brisson). À l'instar du curé Labelle, il s'occupa de colonisation en fondant la Société générale de Colonisation et de Rapatriement de la province de Québec. De plus, la Société historique possède une copie de l'abondante correspondance de M. Brisson écrite entre 1884 et 1927.Une véritable mine d'informations diverses sur celte époque. Il y aurait encore beaucoup à dire sur les nombreux personnages de notre riche histoire. Ce trop bref aperçu ne témoigne que d'une partie infime de celle-ci. Nous aurons sûrement l'occasion d'en reparler.