- Au jour le jour, février 1999

La Société historique de La Prairie de la Magdeleine hier, aujourd’hui et demain (suite)

L’année 1980 est marquée par d’importants travaux dans le quartier historique. On y restaure entre autres le Musée du Vieux marché grâce au Programme Amélioration de Quartier (PAQ) financé par les trois paliers gouvernementaux (fédéral, provincial et municipal). Pendant cette même année, la SHLM organise une exposition, participe à l’élaboration de panneaux historiques dans le sentier piétonnier et publie un dépliant sur l’arrondissement historique ainsi qu’un calendrier avec des reproductions de photos anciennes. À cette même époque, de plus en plus de gens de l’extérieur viennent nous visiter. La SHLM s’enrichit du fonds “Les Biens administratifs des Jésuites”. On photocopie les milliers d’actes, suit alors une étude et une classification du fonds.

La diffusion a toujours été au cœur des préoccupations de la SHLM. En 1981, un dépliant sur l’Arrondissement historique est publié en collaboration avec l’Association touristique Rive-Sud et le Ministère des Affaires culturelles. Un premier bulletin, Le Bastion, voit le jour la même année. L’ancêtre du Au Jour le Jour sera publié 4 fois l’an pendant deux ans. Des guides touristiques (4) sont publiés ainsi que la liste des habitants de la Seigneurie de La Prairie. Et ce n’est qu’un début ! De nombreuses publications verront le jour par la suite. On peut mentionner “Le train des retrouvailles” (1986), quatre volumes de généalogies par Viateur Robert (1984-1987), quatre cahiers de recensements de la Seigneurie de La Prairie (1987), matériel didactique et guide pédagogique pour les étudiants du primaire “Je découvre l’archéologie”, “Bibliographies des œuvres de Jean-Jacques Lefebvre et d’Élisée Choquet”(1995), dépliant touristique “Circuit patrimonial au cœur du village” (1995-1996).

L’année 1982 marque le début d’une implication de la SHLM dans le milieu scolaire. Un document pédagogique intitulé “Connais-tu La Prairie ?” est produit pour les élèves du 2e cycle du primaire. Suit en 1984 un diaporama pour les jeunes, “Le coffre aux ancêtres”. Des jeux éducatifs seront produits par la suite (Archéo-Logic, le Parcours historique). Le projet “Dialogue avec l’Histoire” poursuit donc l’action de sensibilisation commencé auprès de la jeunesse étudiante voilà plus de 15 ans.

Aimer l’histoire ne veut pas dire que nous soyons “passéistes”. En effet, la SHLM n’a jamais craint d’utiliser les outils informatiques pour la gestion de ses nombreuses données archivistiques et bibliographiques. Dès 1990, on commence l’informatisation du Fonds des Jésuites. Vient ensuite celle des photos, des baptêmes et sépultures et de la bibliothèque. La recherche est maintenant grandement facilitée grâce à ces nouveaux outils performants et rendent de nombreux services aux visiteurs ou chercheurs de La Prairie et d’ailleurs. En 1995, le programme informatique ARCHI-LOG est créé. Il sert à la gestion et à la description des documents d’archives selon des normes reconnues mondialement. La SHLM peut être fière de cette réalisation dont la qualité a été reconnue par l’attribution du prix annuel (organisme privé) de l’Association des Archiviste du Québec en 1998. Enfin depuis 1997, le site Web de la SHLM peut être consulté partout dans le monde, assurant une large diffusion de l’histoire et du patrimoine laprairien.

On pourrait aussi parler du service de guides touristiques offert aux nombreux étudiants et touristes qui viennent découvrir notre passé en faisant une agréable balade parmi nos vieilles demeures. L’abondance des ressources archivistiques et les recherches en cartographie historique aident grandement les archéologues qui mettent à jour depuis plus de 20 ans les richesses de notre patrimoine enfoui. Ils ont ainsi pu découvrir des vestiges de toutes les époques de notre histoire jusqu’à des sites amérindiens de près de 2 000 ans.

Il y aurait bien des choses à dire encore que ce trop bref résumé n’a pu aborder. De nombreux noms ont été omis, car même une simple énumération de toutes les personnes qui ont contribué à faire ce qu’est la SHLM aujourd’hui prendrait plusieurs pages. Ce sont ces personnes et celles qui poursuivront l’œuvre de notre organisme qui font la force et donne une âme à la Société historique de La Prairie.

- Au jour le jour, février 1999

La Société historique de La Prairie de la Magdeleine hier, aujourd’hui et demain

Avoir dans la vingtaine, être jeune et dynamique avec plein de projets d’avenir. Voilà un bien beau portrait que plusieurs aimeraient présenter. C’est celui de la Société historique de La Prairie de la Magdeleine(SHLM) qui aura 27 ans le 18 septembre prochain. À cet âge, on a quitté depuis un certain temps l’adolescence, l’expérience commence à se faire sentir et ce, tout en conservant une jeunesse certaine. Votre Société est donc rendue à cette étape, et malgré qu’elle ait déjà beaucoup de réalisations à son actif, elle ne veut pas s’asseoir sur ses lauriers. C’est pourquoi, il serait bon de faire un bilan de l’action passée afin de mieux entrevoir ce qui reste à venir.

Fondée en 1972 par un groupe de citoyensRéal Legault, Yves Duclos, Ernest Rochette, Denise Landry, Claudette Houde, Réal Cuillierriersoucieux de préserver le patrimoine architectural du Vieux-La Prairie, la SHLM a réussi à contrôler l’appétit vorace des promoteurs, préservant ainsi le caractère unique du vieux quartier entourant l’église de la Nativité. Les recherches de M. Lazlo Demeter et de ses étudiants de la Faculté d’architecture de l’Université de Montréal ont aussi grandement aidé à préserver le Vieux-La Prairie. Elles ont mené directement à la déclaration d’Arrondissement historique par le Ministère des Affaires culturelles en 1975. La SHLM y a participé directement en aidant le groupe de chercheurs de l’Université de Montréal. Aujourd’hui, La Prairie peut se vanter d’avoir un des rares arrondissements historiques du Québec qui a su préserver son patrimoine bâti tout en demeurant un lieu de résidence paisible.

Parmi les premières activités auxquelles la SHLM a participé, il y eut les fêtes de la Saint-Jean-Baptiste de 1972 et 1973. Mais très vite, les membres de la Société sentirent le besoin de faire mieux connaître les richesses du patrimoine laprairien. Une exposition de photos anciennes fut organisée grâce à une contribution financière du gouvernement fédéral (Projet initiatives locales, PIL). Bien d’autres expositions vont suivre au cours des années subséquentes: église de la Nativité (1991), outils anciens (1992), les travaux de la maison (1993), les briqueteries (1994), voie maritime du Saint-Laurent (1995), les Frères de l’Instruction chrétienne et les écoles avant 1950 (1996), les contenants amérindiens anciens (1997), les 25 ans de la Société historique de La Prairie (1997).

En 1975, un autre projet PIL permit de publier l’Inventaire des actes notariés du village de La Prairie (1670-1860). Un outil précieux pour les chercheurs. Lentement, la SHLM devint peu à peu un lieu de préservation et de consultation de copies d’archives. C’est ainsi que de 1978 à 1979, Mme Patricia Mc Gee-Fontaine, aidée par des bénévoles, se rendit aux Archives nationales du Québec à Montréal afin de classer les 30 000 documents du fonds Élisée Choquet. De plus, l’équipe entreprit un lent et fastidieux travail de photocopie de 20 000 documents du fonds. C’est pourquoi la SHLM est aujourd’hui, après les Archives nationales du Québec, le seul dépositaire de ces précieuses données portant sur l’histoire de La Prairie et de sa région.

- Au jour le jour, décembre 1998

Les églises de la Nativité de La Prairie (3)

Nous terminons ce mois-ci avec le troisième et dernier article portant sur les églises de La Prairie. Rappelons qu’il s’agit d’un extrait de la correspondance que la Société historique de La Prairie a échangée avec les étudiants de l’école La Magdeleine (La Prairie) dans le cadre du projet Dialogue avec l’histoire.

En 1832, un groupe de paroissiens de La Prairie formule une requête à l’évêque de Québec pour la construction d’une nouvelle église. Mgr Signai est favorable au projet, mais le projet va avorter à cause de l’opposition de plusieurs paroissiens qui trouvent les coûts trop élevés. Toutefois, suite à l’essor économique que connaît La Prairie, grâce entre autres à la venue du chemin de fer, une nouvelle demande est faite en 1835 pour répondre à l’accroissement de la population. La demande sera accueillie favorablement par la majorité des paroissiens, on peut donc procéder à l’érection de la nouvelle église.

L’architecte anglophone de Montréal John Wells est choisi pour préparer les plans et devis du nouveau temple religieux. Ce dernier est connu pour avoir déjà préparé les plans de la banque de Montréal sur la rue Saint-Jacques à Montréal, de l’église Chalmers-Wesley à Québec, de la Christ Church à Sorel, de la prison au Pied-du-Courant ainsi que d’autres bâtiments à Montréal et Québec.

La nouvelle église sera en pierre de taille. Elle aura trois portes monumentales en façade ainsi que deux tours qui seront coiffées par des clochers en bois recouverts de fer-blanc. L’intérieur sera constitué de trois nefs (partie entre le chœur et l’entrée où se trouvent les bancs). Les colonnes qui divisent les nefs aideront à supporter des galeries latérales de chaque côté de la nef centrale. Les nefs seront éclairées par une rosace (grande fenêtre ronde) et douze baies cintrées, soit deux baies et la rosace pour la façade et 5 baies pour chacun des murs latéraux. Les dimensions extérieures de la nouvelle église seront de 166 pieds de long sur 66 pieds de large avec une élévation latérale (murs) de 40 pieds. Le tout est en mesure française (1 pied français = 1,06 pied anglais). Bien qu’on ne possède pas les plans de Wells, on peut supposer qu’il avait projeté de construire une église ayant la forme d’une croix latine.

Toutefois, le projet de Wells sera abandonné suite à la mauvaise évaluation de la quantité de matériaux nécessaires pour la construction, ce qui fait considérablement augmenter les coûts. Un procès est intenté en 1837 par les paroissiens pour faire réviser les plans. De plus, il faut se rappeler que nous sommes en pleine période de troubles politiques. Le verdict ne sera connu qu’en 1838. Dans celui-ci, on suggère de refaire de nouveaux plans afin que les coûts soient raisonnables.

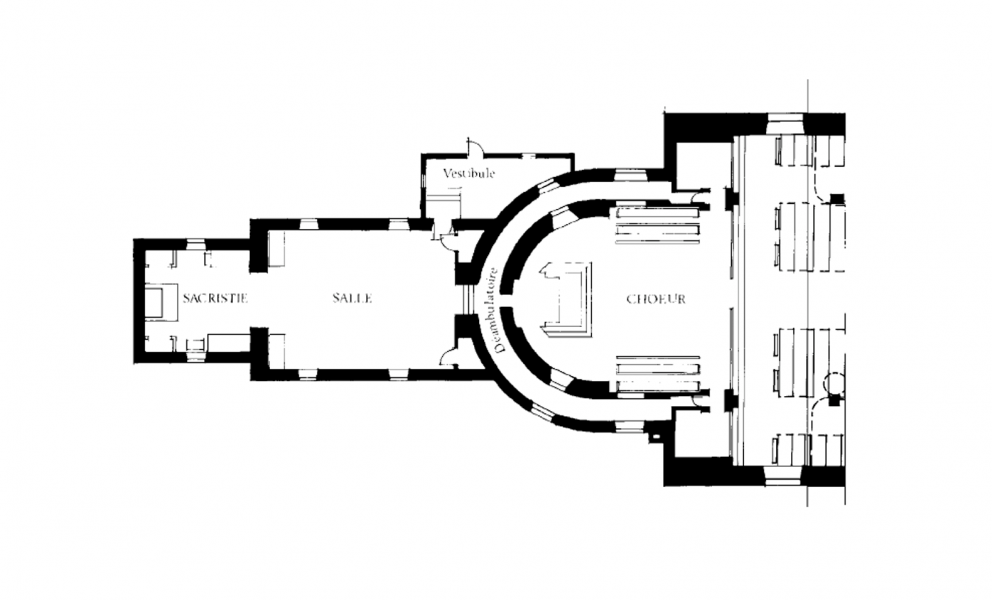

On fera appel à un nouvel architecte en la personne de Pierre-Louis Morin, un prête originaire de France. Ce novice talentueux dans l’art de l’architecture propose un plan à la Récollet pour le nouvel édifice. Soit une église qui se compose d’une grande nef divisée en trois vaisseaux (parties) et qui se termine par une abside en hémicycle (semi-circulaire) qui est moins large que la nef. À l’intérieur, on retrouve toujours une nef divisée en trois parties avec des tribunes latérales (jubés). Une nouveauté apparaît toutefois dans les plans de Morin, le déambulatoire. C’est un corridor interne qui se situe dans le pourtour du chœur. Il permet de relier la sacristie et les autels secondaires sans qu’on ait besoin de passer par le chœur. La façade que prévoit Morin est monumentale. Elle est en pierre de taille avec des pilastres et entablements. À cause du manque d’argent, le clocher ne sera pas construit et la décoration intérieure sera incomplète. Malgré tout, la nouvelle église est inaugurée en 1841. Ses dimensions sont de 161 pieds de long sur 62 de large.

Mais seulement 10 ans après sa construction, la façade du nouvel édifice présente des faiblesses, des pierres s’en sont détachées. On doit donc la refaire. C’est à l’entrepreneur Augustin Leblanc qu’on fait appel pour effectuer les travaux. Il propose de refaire les fondations du devant en les appuyant sur le roc pour pouvoir supporter le poids de la façade et du clocher, le sol argileux de La Prairie n’étant pas propice à l’accumulation d’une telle charge. Toutefois, la fabrique n’est pas satisfaite des travaux de Leblanc. Il faut reconstruire à nouveau la façade. Une action en justice est déposée, mais finalement le curé Isidore Gravel arrive à une entente à l’amiable avec Leblanc. On a recours aux services de l’architecte Victor Bourgeau pour reprendre les travaux. Les travaux commencés en 1855 seront terminés en 1856. C’est la façade que nous voyons encore aujourd’hui. Elle est un mélange de style néo-classique et renaissance italienne. M. Bourgeau sera à nouveau demandé pour la réalisation du décor intérieur de l’église. Par la suite, des travaux d’entretien et de peinture seront réalisés à plusieurs reprises. En 1910, on installe l’électricité et les luminaires qui existent toujours.

- Au jour le jour, novembre 1998

Les églises de la Nativité de La Prairie (2)

Nous poursuivons ce mois-ci avec le deuxième article portant sur les églises de La Prairie. Comme nous l'expliquions dans l'article précédent (septembre), il s'agit d'un extrait de la correspondance que la Société historique de La Prairie a échangée avec les étudiants de l'école La Magdeleine (La Prairie) dans le cadre du projet Dialogue avec l'histoire.

Aujourd'hui je vais te parler de la deuxième église de La Prairie qui a été construite en 1705. Comme je l'avais dit dans ma dernière lettre, la première église était de bois. En 1702, la pourriture avait déjà commencé à faire son œuvre. De plus, suite au traité de paix signé avec les Iroquois en 1701, de plus en plus de colons venaient s'établir à La Prairie. La vieille église était devenue trop petite, il fallait en construire une nouvelle.

Cette nouvelle église sera faite en pierre. A partir du 18e siècle, on commença de plus en plus à construire les églises dans ce matériau en Nouvelle-France. Elles pouvaient ainsi mieux affronter les rigueurs de notre climat et être moins sujettes aux incendies. On fit appel à Gilbert Maillet, un maçon de Montréal, pour la conception et la construction de l'église. Malheureusement, on n’a aucun plan de celle-ci. Ceci est peut-être dû à la coutume de l'époque qui voulait que le maître maçon soit à la fois l'architecte et l'entrepreneur. Il construisait donc à partir de modèles déjà établis sans avoir recours à des plans. Avec l'aide des habitants de La Prairie, M. Maillet construisit une église rectangulaire de 80 pieds de long par 30 pieds de large avec une élévation de 20 pieds. La façade présentait un œil-de-bœuf (fenêtre ronde) et deux portes. Les murs étaient épais et percés de quatre fenêtres. L'intérieur était modeste, un plancher de bois, des murs crépis et blanchis à la chaux. Au début, la toiture était recouverte de bardeaux. Un siècle plus tard, le bardeau sera remplacé par le fer blanc à cause des risques d'incendie. Les premières années, les fenêtres furent couvertes de papier ciré. Une pratique courante à l'époque car la vitre était rare. C'est pourquoi les contrevents ou volets de planches s'imposent pour fermer les fenêtres. Toutefois, le curé Gaschier fera don de 500 carreaux de vitre après 1708. On ne sait pas si l’église avait un clocher les premières années. Un document de 1713 parle de dépenses importantes relatives au clocher. On ne sait si c'est pour la construction d'un premier clocher ou pour la réparation de l'ancien. Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'il y en a un à partir de cette date. L'alignement de cette seconde église est différent de la première, en ce que la façade regarde vers le fleuve. Elle est donc perpendiculaire avec l'église actuelle.

L'église sera réparée et agrandie à plusieurs reprises. En 1725, on ajoute deux chapelles latérales (chapelles Saint-François-Xavier et du Rosaire) ainsi qu'une abside semi-circulaire où se retrouvera le chœur. On passe donc d'une église rectangulaire à une église ayant la forme d'une croix latine, un modèle de plus en plus populaire au 18e siècle. De plus, une sacristie attachée à l'abside viendra compléter le tout. En 1774, l'ajout de bas-côtés de part et d'autre redonne une forme rectangulaire à l’église. Une tour pour le clocher sera ajoutée en façade en 1784. Enfin, une nouvelle sacristie viendra s'additionner à l'ancienne en 1813. Finalement, l'église sera démolie en 1840 pour faire place à la troisième, celle qu'on peut voir encore de nos jours.

- Au jour le jour, octobre 1998

Je m’en vay à La Prairie

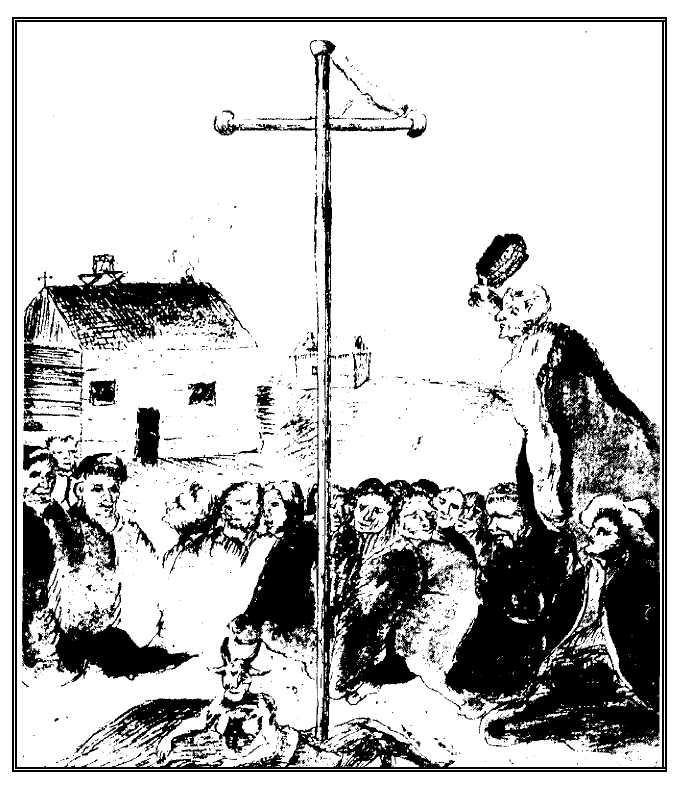

Je m’en vais à La Prairie. Cette simple phrase semble bien banale aujourd’hui mais, au 17e siècle, elle avait une signification lourde de sens. La seigneurie de Saint-François-Xavier des Prez à La Prairie avait été concédée aux pères Jésuites qui en firent dès le début une mission pour évangéliser les Amérindiens. Mais l’évangélisation n’était pas le seul but des pères. Ils voulaient aussi lutter contre ce qu’ils considéraient comme les deux plus grands fléaux présents parmi les nations amérindiennes, soit l’alcoolisme et l’impureté.

Le père Claude Chauchetière nous a laissé un récit vivant des premières années de La Prairie. Écrit en 1686, il trace le récit des missions de la Prairie et du Sault de 1667 à 1685. Pour l’année 1670, il raconte qu’on avait mis à l’entrée du village deux arbres avec des messages non équivoques sur ce qu’on attendait des résidents de la mission :

« Ce fut alors qu’on mit à l’entrée du village deux arbres mémorables à l’un desquels on attacha l’yvrognerie, à l’autre l’impudicité, toutes deux subjuguées par la foy. »

Le message aux Amérindiens est clair, pour venir s’établir à La Prairie, il faut suivre un certain code moral. Pour être bien compris, les Jésuites inventèrent même un dicton ou proverbe :

« On fit un proverbe aux Iroquois de ce mot : je m’en vay à la Prairie, c’est-à-dire : je quitte la boisson et la pluralité des femmes, parce que quand quelqu’un parloit de demeurer à La Prairie on luy proposoit d’abord ces deux articles qu’il falloit passer sans restriction et sans limite, autrement on n’estoit point receu. »

Les Amérindiens n’avaient pas les mêmes restrictions en matière sexuelle que les Européens. Cela choquait les religieux français du 17e siècle qui appartenaient à un monde où le respect à un code moral strict était essentiel au salut. De même l’alcool était inconnu des Amérindiens avant l’arrivée des premiers Européens. Il fallait donc « policer » les Autochtones en les regroupant dans des missions ou « réductions » qui furent en quelque sorte les ancêtres des réserves actuelles. Mais au tout début, les Amérindiens de La Prairie vivaient avec les Français, ce qui causait parfois des différents entre les deux communautés. En 1678, des Français voulurent tenir un « cabaret » à La Prairie, ils avaient même l’appui du gouverneur Frontenac, malgré son ordonnance interdisant la vente des bisons aux Indiens. On tint donc un cabaret à la Prairie, mais en secret. D’ailleurs, la mission amérindienne s’était déplacée plus à l’ouest en 1677. Ceci afin de cultiver de nouvelles terres suite à l’épuisement de celles de La Prairie, mais aussi pour éloigner les amérindiens de « l’influence néfaste » des blancs. La mission se déplacera encore à trois reprises pour finalement s’établir définitivement à Kahnawake (Caughnawaga) en 1716.

On peut retrouver le texte intégral de la Narration du père Chauchetière sur le site Internet de la Nouvelle-France à l’adresse suivante : http://www.culture.fr/culture/nllefce/fr/sault/indexsa.htm

Pour ceux et celles qui n’ont pas accès au réseau Internet, vous pouvez toujours venir consulter le document à notre local de la rue Sainte-Marie.

- Au jour le jour, septembre 1998

Les églises de la Nativité de La Prairie (1)

Le projet Dialogue avec l'histoire a produit une abondante correspondance avec les étudiants de l'école La Magdeleine de La Prairie. En plus de correspondre avec des personnages de notre histoire, certains étudiants (tes) ont choisi d'aborder certains thèmes comme entre autres la mode, les passe-temps d'autrefois, les instruments aratoires, les métiers anciens. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème des églises de La Prairie, soit les trois églises qui ont été construites sur le site de l'actuelle église de la Nativité sur le chemin de Saint-Jean dans le Vieux-La Prairie. Dans cette première lettre, on parle de la première église construite au 17e siècle.

Comme tu le sais probablement, la vieille église de pierre que nous voyons sur le chemin de Saint-Jean dans le Vieux-La Prairie, est la troisième à avoir été construite. Il y aussi une autre église dans la paroisse du Christ-Roi sur la rue Lavoie. Cette dernière a été construite récemment et ne présente pas autant d'intérêt que celles qui ont été construites dans la vieille paroisse de La Nativité. Je parlerai donc uniquement de ces trois églises.

La seigneurie de la Prairie a été concédée aux pères Jésuites en 1647 par le gouverneur François de Lauzon. Toutefois, les Jésuites ne commenceront à distribuer les premières terres aux blancs qu'en 1668, grâce à l'accalmie dans la guerre avec les Iroquois qui suit le traité de 1666-67. Les premiers Amérindiens à venir s'établir ici arrivèrent en 1667. Car, il ne faut pas oublier qu'à cette époque La Prairie était aussi une mission amérindienne appelée Saint-François-Xavier des Prez. Les Blancs et les Amérindiens vécurent ainsi ensemble jusqu'en 1676.

On ne construisit pas la première église tout de suite. Les célébrations de 1667 jusque vers 1670 avaient lieu dans une grande cabane de planches où vivaient Blancs et Amérindiens. Vers 1670, il y avait une chapelle dans la maison des pères Jésuites. Cette petite chapelle de bois était divisée en deux appartements, l'une pour les Français, l'autre pour les Sauvages comme on disait à l'époque.

La première église véritable fut construite en 1687. Faite de bois, elle avait 30 pieds de long par 20 pieds de large. L'extérieur était couvert de planches embouvetées. À l'intérieur, les murs étaient lambrissés de planches embouvetées et blanchies. Le plancher était fait de madriers embouvetés eux aussi, mais non blanchis. Les murs étaient percés de quatre fenêtres avec des contrevents faits de chêne. Au tout début, les fenêtres avaient des châssis de toile cirée.

On posa des vitres seulement en 1692. On entrait dans l'église par les deux portes situées à l'avant. Il n'y avait pas de véritable clocher, mais un chevalet supportait la cloche. Un petit presbytère en bois fut ajouté sur le côté en 1690 (voir dessin).

Le mobilier et la décoration étaient vraiment très simples à cette époque. Au tout début, il n'y avait que 9 bancs, 2 autres s'ajoutèrent après 1695. En 1690, on vit apparaître un confessionnal et en 1693, les marguilliers commandèrent deux grandes armoires. L'une était à tiroirs et l'autre à volets, moitié de merisier et moitié pin. En ce qui a trait aux ornements et linges fabriqués par les religieuses, on retrouve un surplis en toile de Hollande, des nappes d'autel de toile blanche, des chasubles en soie rouge ou verte selon la liturgie. Les devants de l'autel sont recouverts de brocard rouge ou vert et doublés de toile grise. Une moquette recouvre les gradins et des pots à fleurs viennent ajouter à la décoration. Grâce à un don en argent de Julien Averti dit Langevin (un de premiers marguilliers avec Jean Cailloud dit Baron), on put acheter en 1687 un ciboire en argent doré, un missel et un bénitier. À cela, s'ajoutèrent 6 chandeliers dorés et des burettes de métal en 1691.

Cette petite église de bois n'avait pas de poêle, elle était donc très froide en hiver. Il fallait s’habiller chaudement pour aller à la messe. Le prêtre officiant se réchauffait tant bien que mal à l’aide d’un petit réchaud de cuivre posé sur l’autel dans lequel on faisait brûler du charbon de bois. En 1691, les marguilliers achetèrent un grand réchaud de cuivre. On en ajoutera un autre en 1695. Malgré tout cela, quand le sermon était un peu long, certains paroissiens en profitaient pour aller se chauffer dans une maison voisine.

Cette première église était orientée dans la même direction que l'église actuelle. Elle faisait donc face à la rue l'Ange-Gardien (actuelle rue Saint-Jean) un peu plus près du fleuve que l'église actuelle.

Dans les prochains numéros, il sera question de la deuxième et de la troisième église.

- Au jour le jour, juin 1998

Écris-moi l’histoire!

Dans le numéro du mois de mai, je vous ai parlé du projet « Dialogue avec l’histoire », qui est mené par la Société historique de La Prairie avec l'école secondaire La Magdeleine. Cette fois-ci, je vous présente des extraits de la correspondance que j'ai entretenue avec une vingtaine d'étudiants (tes).

Deux étudiantes ont choisi le Huron Pierre Tonsohoten et ont pu découvrir avec lui les débuts de l'histoire La Prairie à l'époque de la mission. Dans l'extrait qui suit, Tonsohoten explique pourquoi on retrouve les mots amérindiens écrits de différentes façons.

« Koué! Koué! Mon cœur se réjouit que vous ayez décidé de m'écrire.

Vous me demandez comment on doit écrire mon nom. Il est difficile pour moi de vous répondre avec exactitude, car je ne sais pas écrire. C'est le père Chauchetière qui transcrit ce que je lui dis. Comme vous le savez peut-être, la langue huronne n'est pas une langue écrite. Elle a été transmise par nos mères depuis des temps lointains. C'est une langue orale comme disent les François. Ce sont les robes noires qui ont pour la première fois essayé de mettre notre langue par écrit. Parce qu'ils n'avaient jamais vu nos mots sur le parchemin, ils les ont écrits comme ils les entendaient. C'est pourquoi différents pères ont écrit le même mot de différentes façons. »

Dans une lettre, il parle aussi de la destruction de la Huronnie, des guerres indiennes et du conflit entre les Anglais et les Français. C'est donc toute une partie de l'histoire de l'Amérique du Nord qui se retrouve sous sa plume.

Avec la Borgnesse, on entre plus à fond dans l'explication du mode de vie des Iroquoiens et l'importance des femmes dans leur société. On peut apprendre aussi la façon de se soigner à l'aide des plantes médicinales.

« On m'appelle la Borgnesse, je suis une femme de la nation des Kanien'kehaka qui veut dire le peuple de la pierre car il y en a beaucoup d’où je viens. Ce sont les femmes qui s’occupent de cultiver les plantes chez les Odonossone. Nous connaissons donc mieux que les hommes le pouvoir de celles-ci. C’est pourquoi les Indiens et parfois des Blancs viennent me consulter pour soulager différents maux. Si vous avez de la fièvre par exemple, vous pouvez prendre de l'écorce d'aulne ou de l'achillée qu'on appelle aussi herbe à dinde. Vous trempez ces plantes dans l'eau bouillante, le liquide fait tomber la fièvre. Pour la constipation, il y a la rhubarbe, la sanguinaire, le cyclamen. Pour faire sortir les poisons du corps, il n’y a rien de mieux que de faire suer. Le tilleul, le sureau et la bardane servent à cela. »

Dans la mesure du possible, j'ai tenté de respecter les noms véritables que les Amérindiens utilisaient pour se désigner. Ainsi les Kanien'kehaka sont ceux que nous appelons aujourd'hui les Mohawks et le mot est l'équivalent d'iroquois soit de la ligue des cinq Nations qui vit au sud du lac Érié.

Les débuts de La Prairie revivent aussi sous la plume de Jean Cailloud dit Baron. C'est ainsi qu'on peut illustrer concrètement à partir des données archivistiques présentes au local de la Société ce qu'était le régime seigneurial.

« Je vais vous donner les conditions écrites sur le contrat de concession de ma terre sur la rivière Saint-Jacques. Celui-ci est en date du dix neuf juin mille six cents septante deux. La terre a deux arpents de front donnant sur la dite rivière et vingt cinq arpents de profondeur. La rente foncière de bail est d'un sol par arpent, soit de cinquante sols par année. Le cens est à deux chapons vifs ou la valeur dyceux. Je dois y avoir feu et lieu et faire défricher incessamment la dite concession en plus de découvrir les deux voisins qui sont Jean Rou à l'est et Charle Boyer à l'ouest. Je dois aussi ouvrir le chemin pour le public, faire les fossés. J'ai aussi l’obligation de faire moudre les grains au moulin des dits pères. Les seigneurs se réservent le droit de coupe du bois sur la concession, excepté le bois de chauffage que je peux me réserver. Si je ne respecte pas ces conditions, ils pourront reprendre la terre. Mais jusqu'à présent, ils n'ont pas eu à se plaindre de moi. »

Les mots que j'ai soulignés ont intrigué les étudiantes qui correspondaient avec M. Cailloud. Elles ont donc demandé des explications sur le sens dyceux ou devrais-je dire de ceux-ci.

En parlant avec le notaire Edme Henry, une autre étudiante a pu constater que notre régime municipal tel que nous le connaissons aujourd'hui n'a pas toujours existé.

« Vous me demandez de vous parler des femmes importantes dont celle du maire. Malheureusement, quant à cette dernière, je ne puis vous répondre car le poste de maire n'existe pas encore. On parle cependant de voter une loi pour établir un régime municipal. En effet, l’administration du territoire se fait par la seigneurie. »

Ce qu'il y a d'intéressant dans notre approche, c'est que le jeune qui nous écrit entre facilement dans le jeu et s'adresse directement au personnage.

« Bonjour Mère Gamelin. Comment allez-vous? J'espère que votre santé et votre moral sont bons. Votre ami Charles m’a parlé de vous et de vos œuvres. Ses propos ont piqué ma curiosité et c'est pourquoi je souhaiterais mieux vous connaître. »

La correspondance avec Mère Gamelin est l'occasion d'ouvrir d'autres pages importantes de notre histoire. Elle permet aussi de faire revivre une époque où le soin des pauvres était assuré presque entièrement par les communautés religieuses et les œuvres charitables.

« En 1846, à la demande du curé de La Prairie, le Révérend Père Rémi Tellier, nous nous rendîmes à La Prairie pour prêter main forte à l'association de charité fondée en 1842 par des dames du coin. Elles avaient loué un immeuble qu'on appelait la "Maison de la Providence". Mlle Émilie Denaut y prenait soin des miséreux La joie de notre arrivée fut bientôt assombrie par un terrible incendie qui se déclara dans la nuit du 4 au 5 août, détruisant plus de trois cents maisons. Étant alors à Montréal, je me dépêchai de me rendre à La Prairie par le premier bateau que je pus trouver. Je trouvai là 14 pauvres rassemblés sur le quai depuis trois heures du matin. J’amenai à Montréal les vieillards qui furent aimablement hébergés par les Sœurs Grises. Les vieilles demeurèrent dans la partie de l'asile qui avait échappé à l'incendie. Nos Sœurs s'occupèrent ensuite de la distribution des dons en aliments et vêtements aux familles en détresse. »

Mère Gamelin a vécu aussi à l'époque des rébellions des Patriotes de 1837 et 1838. Une étudiante en a profité pour lui demander des renseignements sur ce conflit et s'en est servie dans son cours de français pour écrire un texte d'opinion.

« Les années qui précédèrent l'insurrection furent catastrophiques. Les récoltes diminuèrent sensiblement, ce qui amena la disette et la famine dans nos villes et nos campagnes. Et comme un malheur n'arrive jamais seul, le choléra se répandit, apporté par les nombreux immigrants venant d'Angleterre et d'Irlande. Certaines personnes blâmèrent le gouvernement de Londres qui avait favorisé, selon elles, cette émigration vers la colonie canadienne. De nombreux Canadiens se plaignaient aussi de favoritisme dans l’attribution des terres par la British American Land Company à des Anglais au détriment des Canadiens. Ces derniers avaient de plus en plus de difficultés à s’établir sur de nouvelles terres, les seigneuries commençaient à être surpeuplées.

De plus, il existait depuis un certain temps une crise politique. Un conflit vit le jour entre la Chambre d'assemblée (élus du peuple) et le conseil législatif dirigé par le représentant de Sa Majesté britannique, le Gouverneur. Les représentants de la Chambre d'assemblée demandaient entre autres le contrôle sur les subsides (revenus de la colonie) et que le gouverneur soit responsable (contrôlé) devant la chambre plutôt que directement par le gouvernement de Londres. Il y avait beaucoup d'autres réclamations, 92 en tout, qui furent adressées au parlement impérial. Mais, Londres ne donna pas suite à celles-ci. La situation devint de plus en plus tendue et le parti Patriote dirigé par Louis-Joseph Papineau prit des positions de plus en plus radicales, certains prônaient en autres l'indépendance totale du Bas-Canada. »

Cette lettre de Mère Gamelin poussa l'étudiant à faire des recherches plus approfondies.

« Depuis votre précédente lettre, j'ai fait quelques recherches […] Pour m'aider dans ma tâche que je me suis donnée, j'ai demandé à Normand, mon professeur d'histoire, de m'aider. Cependant, j'ai tout de même besoin de vous pour comprendre certaines choses. […] après avoir lu en quasi-totalité l'œuvre de Louis-Joseph Papineau… »

Avec le dernier exemple, nous relatons une époque que certains de nos lecteurs et lectrices ont connue, mais qui est totalement étrangère pour un adolescent, soit l'époque où nous devions faire appel au forgeron. M. Charles Bouthillier nous explique son travail, voici un extrait d'une de ses lettres.

« Donc, une fois que le feu est prêt, on peut commencer. D'abord, on doit faire la manucure du sabot. Avec une bonne lime, on enlève la vieille corne, on adoucit le sabot, on l'arrange pour lui donner la bonne forme pour qu'il s'adapte au fer. C'est un peu moins délicat que pour la manucure d'une femme… Un bon forgeron peut ferrer environ 6 chevaux par jour. Ça lui prend en moyenne une heure par cheval, ça dépend bien entendu de la fatigue du forgeron. Pis des fois, quand on était pas pressé, on prenait un peu plus de temps, on pouvait parler. Dans le temps, la boutique de forge c'était la place pour avoir des nouvelles. Les gens se réunissaient autour du feu, puis ça discutait. C'était une espèce de presse, la presse forgée comme je disais. »

Ces quelques exemples ont pu nous faire découvrir l'immense potentiel de cette nouvelle approche pédagogique qui permet aux étudiants de voyager dans le temps en dialoguant avec des personnages réels de notre histoire. En plus des textes, nous avons pu aussi faire parvenir des images. De plus, nous entrevoyons pour l'avenir la possibilité de transmettre du son et de l'animation. Souhaitons que notre projet se poursuive, il en vaut la peine.

Charles Beaudry, Société historique de La Prairie.

- Au jour le jour, mai 1998

Dialogue avec l’histoire : une nouvelle façon de découvrir le passé

Depuis le mois de septembre dernier, la Société historique de La Prairie et l'école secondaire La Magdeleine de La Prairie participent à un projet pilote en enseignement. L'idée du projet est née durant l'été de 1997, répondant à un besoin exprimé par le professeur du cours d’informatique, Mme Marie-Thérèse Dreux-Ribière.

C'est ainsi que Mme Patricia McGee Fontaine a élaboré, de concert avec le professeur d'informatique, une méthode pour rendre accessibles les données contenues dans les archives de la Société historique via le réseau Internet.

Les étudiants peuvent ainsi communiquer avec la Société historique de La Prairie à l'aide du courrier électronique et demander des informations sur notre histoire. Pour rendre le projet encore plus vivant, on a pensé faire correspondre chaque étudiant (te) avec un personnage réel de notre histoire. C'est ainsi qu'une liste d'une trentaine de personnes leur a été fournie au début de l'année. Dans celle-ci, le personnage se décrivait brièvement en indiquant ce qu'il avait fait. À partir de cette liste, les étudiants devaient par la suite se choisir un personnage et engager une correspondance avec celui-ci.

Jusqu'à maintenant, une vingtaine d'étudiants (tes) des secondaires 4 et 5 ont décidé de participer à l'expérience. Ils ont choisi huit personnages différents, soit Pierre Tonsohoten, La Borgnesse, Mère Émilie Gamelin, Edme Henry, Jean Cailloud dit Baron, Jean-Marie Langlois, Charles Bouthillier et le milicien Frantois Leber. En plus de ces personnages, certains en ont profilé pour effectuer des travaux de recherche sur des sujets divers tels les passe-temps d'autrefois, les outils de la ferme et la mode.

Une étudiante a même questionné son personnage, Mère Émilie Gamelin, afin de comprendre les causes de la rébellion de 1837-1838. Ce dialogue lui a servi pour écrire un texte d'opinion dans son cours de français. C'est à titre d'historien que j'ai été engagé par la Société historique de La Prairie de la Magdeleine pour mener à bien cette expérience.

Dans un premier temps, j'ai dû faire un inventaire des ressources archivistiques et documentaires disponibles. J'ai rapidement constaté que la Société historique de la Prairie possède à ce niveau une richesse que bien d'autres Sociétés d'histoire pourraient lui envier. On peut mentionner à cet effet le fonds des Jésuites qui est constitué par des centaines d'actes (concession, achat, inventaire, liste de terrier, etc.) qui couvrent toute la période de la Nouvelle-France depuis les débuts de la seigneurie de La Prairie ainsi que le régime anglais jusqu'au milieu du 19e siècle approximativement.

Il y a aussi le fonds Élisée Choquet qui est une collection de données diverses sur les différents aspects de la vie de La Prairie depuis le début de son histoire jusqu'à la fin des années 60. Ce fonds est le fruit du patient travail du docteur Thomas-Auguste Brisson dont nous avons déjà parlé dans ces pages, il a été poursuivi par l'abbé Élisée Choquet auquel il a donné son nom. En plus de ces deux principales sources d'informations, j'ai pu bénéficier des ressources documentaires de la bibliothèque de la Société ainsi que des autres fonds (Trudeau, La Prairie d'hier à aujourd'hui, etc.).

Il faut aussi ajouter que notre Société possède une riche collection de cartes et de photos anciennes. Mon travail de recherche m'a été grandement facilité grâce à l'informatisation de la plupart de ces données, ce qui permet de sauver beaucoup de temps lors de la recherche.

Les étudiants engageaient donc un dialogue avec des personnages historiques ayant réellement existé. À l'aide du courrier électronique, ils pouvaient s'adresser directement à ces personnages et recevoir une réponse personnalisée aux différentes questions qu'ils leur adressaient. Bien entendu, c'est moi qui jouais le rôle des différents personnages. Toutefois, l'avantage de cette formule est que l'étudiant ne voit jamais son interlocuteur. Ainsi, lorsqu'il reçoit son courrier, il lui est facile de s'imaginer que c'est vraiment une personne du passé qui lui parle.

Les étudiants ont joué le jeu dès le début. Mon plus grand défi était de conserver un souci d'authenticité dans mes lettres. En plus de la vérité historique que je devais respecter, j'essayais autant que possible d'écrire en me conformant à la personnalité du personnage, une sœur ne parle pas tout à fait comme un forgeron. Il y a aussi la langue du temps qui devait être conséquente avec le personnage. Une attention particulière a été mise sur le vocabulaire afin d'employer des mots qui étaient contemporains de l'époque à laquelle se situait le correspondant historique. Plus le personnage appartenait à une époque lointaine, plus le défi était grand.

J'ai dû cependant faire quelques concessions. En effet, il est extrêmement difficile pour ne pas dire impossible d'écrire en vieux français du 17e siècle. Pour ce faire, au lieu d'écrire une lettre entière dans ce style, je glissais de temps à autre des mots anciens dans ma lettre. Ce qui avait pour objet d'attirer l'attention et la curiosité de l'étudiant. Ainsi, pour parler de sa terre, Jean Cailloud utilisait des mesures anciennes telles les arpents el les perches. Après les pluies verglaçantes du mois de janvier, il a parlé du grand « verreglaz ».

À ce titre, les Relations des Jésuites constituent une source inépuisable de termes anciens. Elles le furent aussi pour les personnages amérindiens tels Pierre Tonsohoten et La Borgnesse qui vécurent à La Prairie à l'époque de la mission. C'est ainsi que les étudiants ont pu découvrir la petite et la grande histoire de La Prairie. Le temps de la mission leur a été raconté par Pierre Tonsohoten et La Borgnesse qui leur ont parlé aussi des cultures huronnes et iroquoises. Jean Cailloud a fait revivre l'époque de la colonisation et des seigneuries, ainsi les étudiantes qui correspondaient avec lui ont participé à l'ouverture des premières terres de La Prairie le long de la rivière Saint-Jacques.

Mère Gamelin a relaté la fondation des Sœurs de la Providence et parlé du grand feu de 1846, l'année même de l'arrivée des Sœurs à La Prairie. Le notaire Edme Henry a rappelé le début du 19e siècle, une époque riche en événements à La Prairie où on a vu fleurir, après la guerre de 1812, l'économie régionale grâce au premier chemin de fer canadien notamment. M. Henry a aussi collaboré à titre d'agent pour les seigneuries de Gabriel Christie au développement du Haut-Richelieu.

À une époque plus récente, Jean-Marie Langlois et Charles Bouthillier ont tour à tour fait découvrir à nos jeunes une époque pas si lointaine où on vendait la glace du fleuve et on ferrait les chevaux. C'est ainsi que l'histoire a pu revivre sous la plume (ou le clavier) des gens qui l'ont vécu.

En plus des textes, le réseau Internet nous permet aussi d'envoyer des images, ce qui rend encore l'échange plus vivant et permet à nos jeunes qui vivent à l'ère du visuel de « voir » le passé à l'aide de dessins, de gravures et de photos anciennes. On prévoit même pour l'avenir de faire parvenir du son et de l'animation. Qui pourra dire après que l'apprentissage de l'histoire est ennuyeux…

Et maintenant, que reste-t-il de tout cela? Comme c'était un projet pilote, nous avons ainsi expérimenté les forces et les faiblesses d'une telle approche. Nous pouvons dire qu'il a rempli la plupart de ses promesses et qu'il est tout à fait pertinent de poursuivre l'expérience. C'est pourquoi la Société historique de La Prairie a déposé une demande de subvention auprès du Secrétariat de l'autoroute de l'information qui relève du Ministère de la Culture et des Communications. Si la demande est acceptée, le projet qu'on a nommé « Dialogue avec l'histoire », pourra se poursuivre pendant deux ans. Ce qui nous donnera le temps de bien structurer celte nouvelle approche pédagogique et d'en faire un projet permanent facilement exportable dans les autres régions du Québec.

Les nombreuses archives privées qui se trouvent dans nos régions auront donc une seconde vie au service de la connaissance et de la diffusion de notre patrimoine historique.

Charles Beaudry,

Société historique de La Prairie de la Magdeleine.

- Au jour le jour, avril 1998

La glace au service des gens

Souvenez-vous, c'était une époque où il n'y avait pas tous ces appareils électriques qui nous rendent la vie plus facile. Au début, l'électricité servait surtout à l'éclairage de nos maisons. La vie était plus simple, pas d'immenses centres commerciaux anonymes le long d'affreux boulevards, mais des commerçants qui connaissaient nos goûts et nos habitudes. C'était un temps où les médecins venaient à domicile et ils n'étaient pas les seuls. Il y avait aussi le laitier, le boulanger, les vendeurs itinérants et bien sûr, le marchand de glace.

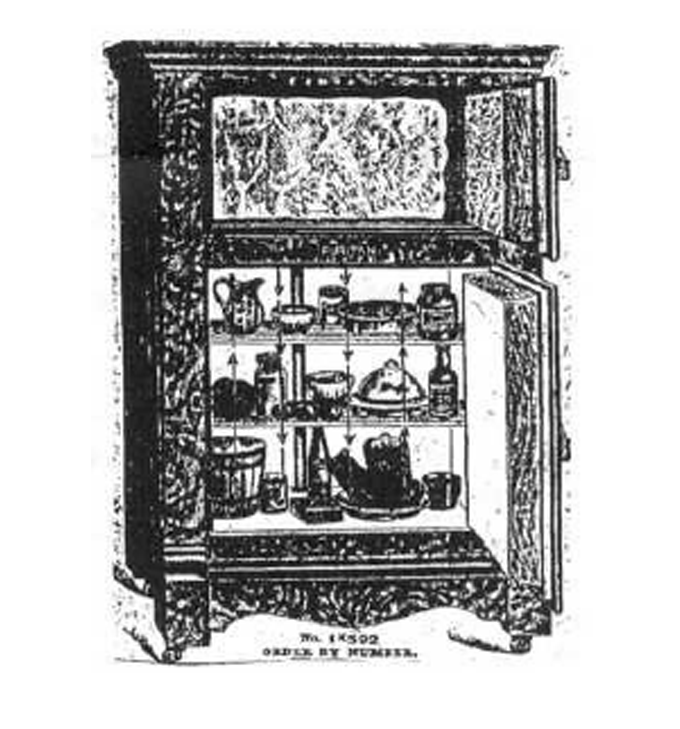

On a tendance à l'oublier, mais la conservation des aliments exigeait autrefois plus que d’ouvrir la porte du réfrigérateur. On conservait le lard dans le sel, les légumes se retrouvaient dans des caveaux au frais, les femmes faisaient beaucoup de conserves l’automne. Et il y avait aussi les glacières. Semblables à de petits réfrigérateurs, elles étaient la plupart du temps faites avec du bois d’orme et de frêne, ce qui leur donnait un beau fini. L'intérieur était en acier galvanisé afin de protéger le bois de l'eau provenant de la fonte de la glace et afin de mieux conserver les aliments. On y retrouvait deux compartiments, un en haut où on mettait la glace et la partie d'en bas pour la nourriture périssable. Cet ancêtre du réfrigérateur nécessitait l’emploi de blocs de glace qu'il fallait renouveler régulièrement. L'hiver cela pouvait toujours aller, mais en plein été, c’était une toute autre histoire.

C'est ici que le marchand de glace devenait vraiment important. En plus de découper la glace sur le fleuve en hiver, il devait s'assurer de préserver sa précieuse récolte pendant les mois d'été. Un truc tout simple consistait à empiler les blocs de glace dans un grand entrepôt el de les recouvrir de bran de scie. Le volume important de glace et la sciure de bois offraient des conditions idéales de préservation et permettaient un approvisionnement constant. Certains se souviennent encore de l'entrepôt de la rue Saint-Laurent (entre les rues Saint-Jean et Saint-Georges) dans le Vieux-La Prairie. Remontons le temps, et suivons le dernier marchand de glace, M. Jean-Marie Langlois, dans les différentes étapes de son travail.

Tout d'abord, il fallait couper la glace sur le fleuve. Selon les sources consultées dans le Fonds Élisée Choquet, la glace au fond de la baie de La Prairie était de grande qualité, très pure. Avant le 20e siècle, on la découpait à la main avec de longues scies. Mais, avec l'arrivée de la mécanisation, on a eu recours de plus en plus à des machines munies de moteur. Les personnes qui ont accès au réseau Internet peuvent voir la photo d'une de ces machines sur le site de la Société (lmp//pages.infinit.net/shlm). Après, on apportait les morceaux de glace à l'entrepôt de la rue Saint-Laurent. Au début, le transport se faisait à l'aide de chevaux puis, avec des camionnettes. Deux grandes ouvertures servaient à entrer les blocs (voir photo) qu'on empilait à l'aide d'un élévateur extérieur.

Ensuite, venait l'étape de la livraison. Mais avant, on devait décoller les blocs de glace pris ensemble dans l'entrepôt. Ces blocs avaient les dimensions suivantes : 36" x 48" x 24". Il fallait donc être habile et ne pas avoir froid aux mains pour les déplacer. Pour la livraison, on débitait les blocs à la hache (il n'y avait pas de scie ronde électrique à cette fin) en morceaux de 25 livres qui pouvaient entrer dans le compartiment du haut des glacières. Pour cela, une hache bien affilée et une main sûre étaient les meilleurs atouts pour débiter les blocs de glace sans trop de perte. Un coup sec et la glace fendait régulièrement. Les morceaux mal taillés servaient à remplir les grosses glacières des bouchers.

M. Langlois a commencé son métier au printemps de 1940 en achetant, avec l'aide de Juvénal Normandin, le commerce de M. Vézeau qu'il vendait pour cause de santé. Il a appris sur le tas selon ses dires. Au début, il faisait la livraison. À chaque matin sauf le dimanche, il déposait la glace dans un wagon et la recouvrait avec une grosse toile épaisse pour éviter qu'elle ne fonde trop vite, surtout l'été. Ensuite, il partait faire la livraison en passant de porte en porte. Il commençait sa tournée dans La Prairie (le Vieux Fort et le Fort Neuf) pour continuer dans le village de Brosseau qui fait partie aujourd'hui de Brossard et dans Saint-Philippe. Au début, le wagon était tiré par un cheval, par la suite une camionnette vint le remplacer.

Selon M. Langlois, c'était toute une « run » à faire, des centaines d'escaliers à monter et descendre, des femmes à affronter parce qu'elles ne voulaient pas que les hommes salissent leur plancher. Il faut dire aussi que c'était le temps de la guerre, l’argent était rare, le beurre, le sucre et la viande étaient rationnés. Les prix n'étaient évidemment pas ceux d’aujourd’hui. Dans un livre de vente qui a été conservé, on retrouve les prix de la glace en 1941. Comme pour le lait à une certaine époque, les clients achetaient des bons. Une carte de 11 bons (11 morceaux) coûtait 1.00 $, 6 cartes de 12 bons (72 morceaux) coûtaient 6,00 $ et 13 cartes de 12 bons coûtaient 12,60 $. Les gens payaient alors avec des sous et M. Langlois était obligé de les rouler à la main (parfois jusqu'à 160 rouleaux de 0,50 $) avant de les déposer à la banque. Toujours selon M. Langlois, le travail était exigeant, les journées longues, mais la vie était simple et belle. Comme un beau morceau de glace aurait-il pu ajouter…

Charles Beaudry, Société historique de La Prairie de la Magdeleine.

- Au jour le jour, avril 1998

La maison au 17e siècle

Ce qui surprend le visiteur lorsqu'il vient pour la première fois dans le Vieux-La Prairie, c'est la diversité de style des vieilles maisons. De la maison française à la québécoise typique en passant par les maisons d’influence victorienne et américaine, nous pouvons être fiers d'avoir un riche patrimoine architectural. On nous demande souvent s'il reste des maisons du début de la colonie. Malheureusement, au Québec, les très rares exemplaires de cette époque ont été passablement transformés. C'est pourquoi il est impossible de leur montrer un exemple parfait de maison du 17e siècle. De plus, à La Prairie, le grand feu de 1846 a détruit une bonne partie du village. Par contre, à partir des documents anciens, il est possible d'avoir une bonne idée de ce à quoi elle pouvait ressembler.

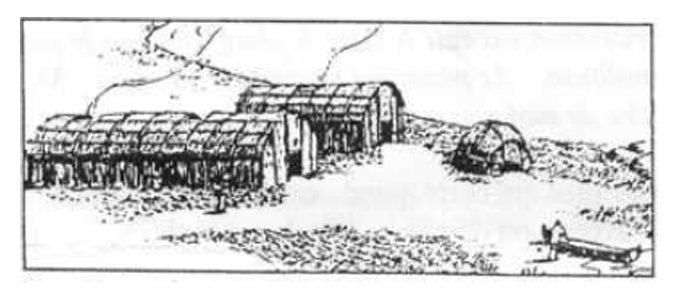

La maison des gens de La Prairie à cette époque est fort simple. Comme il y a beaucoup de vois en Canada, les premiers habitants font largement appel à ce matériau. La maison de pierres viendra plus tard et elle sera réservée aux gens plus riches. La principale caractéristique de la maison de bois du 17e siècle, est qu’elle est faite pièce sur pièce. Après avoir coupé les arbres, on les équarrit à la hache.

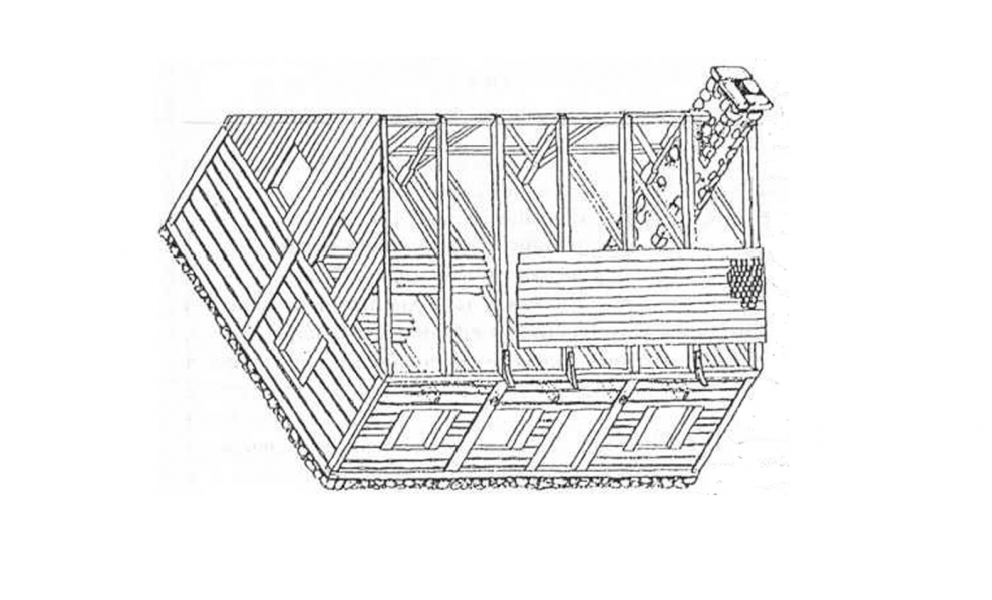

Les pièces de bois sont ainsi montées l'une sur l’autre et les coins sont assemblés à queue d'aronde. On peut aussi monter les pièces en les coulissant dans des poteaux. Il y en a aussi qui construisent les murs avec des poteaux debout, c'est ce qu'on appelle les murs à colombage. Les espaces entre les poteaux sont remplis soit avec de la pierre et du mortier, soit avec de la terre détrempée et de la boue ou soit avec de la brique. Toutefois, on rencontre moins souvent ce genre de maison ici. La toiture est faite de bardeaux, de chaume ou de planches. Elle n'a qu'un étage et pas plus de deux ou trois pièces (voir le dessin ci-contre). Vous pouvez toujours venir voir la maquette de La Prairie au local de la Société d'histoire où on voit des reproductions de ce type de maisons.

Charles Beaudry, Société historique de La Prairie de la Magdeleine.