- Au jour le jour, septembre 1999

La fabuleuse histoire de l’Humanité

La Société historique de La Prairie vous propose un voyage de plus de 5 millions d’années, des débuts de l’histoire de l’humanité en passant par les grandes étapes de son évolution : les premiers hominidés, l’apparition du langage, la découverte du feu, les débuts de l’agriculture, les premières cités et les premiers états. C’est une des plus passionnantes histoires, la nôtre, qui vous sera racontée par l’archéologue Charles Beaudry tous les mardi soir du 5 octobre au 16 novembre 1999.

Pour s’inscrire, il suffit de faire parvenir d’ici le vendredi premier octobre son nom, son adresse et son numéro de téléphone avec un chèque au nom de la Société historique de La Prairie à l’adresse suivante : 249, rue Sainte-Marie, C.P. 25005 La Citière, La Prairie, (Qué.) J5R 5H4

Le coût est de $35,00 pour les membres de la Société historique et de $40,00 pour les non-membres.

On peut aussi s’inscrire en se présentant au local de la Société.

- Au jour le jour, septembre 1999

Les Desmidiées de La Prairie (suite)

En plus de l’étude systématique et descriptive des Desmidiées présentes dans les tourbières, le Frère Irénée-Marie se penchât sur le problème de leur dispersion. Il essaya d’examiner toutes les possibilités de transport de cette flore minuscule. Ainsi, il planta à plusieurs endroits des perches portant une tablette sur laquelle était posée une assiette remplie d’eau filtrée. Celles-ci recueillaient tous les débris minéraux et organiques apportés par le vent. Les animaux fréquentant ces milieux ont aussi été examinés. Le fusil et les pièges faisaient donc partie de l’équipement du Frère Irénée-Marie. Il releva la présence de 13 espèces d’oiseaux aquatiques, dont les plus communs étaient les canards, les hérons, les bécassines, les martins-pêcheurs, les pluviers et les mouettes. Il a pu constater que ceux-ci étaient d’importants colporteurs de Desmidiées qui se retrouvaient sur leur patte ou dans leur plumage. De nombreux animaux à fourrure (7 espèces identifiées) jouaient le même rôle. Parmi les autres animaux assurant la dispersion des Desmidiées, on retrouve les grenouilles, les crapauds, les tortues et les couleuvres. De plus, lors des crues du printemps et de l’automne, les poissons peuvent passer d’une mare à l’autre, transportant sous leurs écailles de nombreuses algues. L’étude révéla aussi l’importance des insectes dans ce domaine. Les plus fréquents étant les libellules, les nèpes, les notonectes, les gyrins et les hydromètres.

Après la cueillette venait ensuite le nettoyage et la préparation des échantillons, l’identification des différentes espèces et leur dessin. Pour mener à bien la tâche d’identification, le Frère Marie Victorin, mis à la disposition du Frère Irénée-Marie la bibliothèque de l’Institut Botanique de l’Université de Montréal. Des milliers d’heures de laboratoire allaient révéler la richesse des tourbières de notre région. En effet, 527 espèces furent identifiées, dont 357 nouvelles pour la province de Québec et 48 inconnues jusqu’alors. Le Frère Irénée-Marie déclare même que le Québec se place parmi les contrées les plus riches en Desmidiées. Ces petites algues s’inscrivent dans la longue chaîne alimentaire qui sert à nourrir de nombreuses espèces de poissons, de batraciens, de mammifères et d’oiseaux. Une fois asséchées, les tourbières fournissent un sol très riche pour la production maraîchère. Le Frère Irénée-Marie souligne même que les compagnies de chemin de fer se servaient de la tourbe pour chauffer les locomotives au 19e siècle avant l’exploitation des mines de charbon des Maritimes.

À notre époque, où nous prenons de plus en plus conscience de l’importance et du rôle que jouent les milieux humides dans l’écologie de notre planète, nous pouvons dire que le travail du Frère Irénée-Marie nous a révélé l’importance de ces milieux. Souhaitons que nous saurons préserver ce qui nous reste de cette richesse.

Cet article résume le travail du Frère Irénée-Marie, qui a publié le résultat de ses travaux dans le livre : «Flore desmidiale de la région de Montréal». La Bibliothèque de la Société historique de La Prairie possède un exemplaire de cet ouvrage publié à La Prairie en 1939. Vous pouvez venir le consulter.

- Au jour le jour, septembre 1999

Les Desmidiées de La Prairie

Nous savons tous que la Ville de La Prairie doit son nom aux prairies naturelles que les premiers Français remarquèrent sur la rive sud de Montréal au 17e siècle. De même, les Iroquoiens avaient nommé ce lieu Kentake, nom qui évoque aussi les prairies. Mais, savons-nous vraiment de quoi elles étaient composées ?

Pour mieux comprendre ce phénomène, il faut faire appel à la paléobotanique (étude de la flore des temps anciens) ainsi qu’à la géologie. Après l’épisode de la mer Champlain, le fleuve Saint-Laurent s’est graduellement mis en place en creusant son lit dans les divers dépôts laissés par les glaciers et la mer. Ainsi, il y a 6 000 ans, un chenal reliait La Prairie à la rivière Richelieu dans la région de Chambly. Ce couloir de basses terres fut longtemps inondé. Il est constitué de terres argileuses mal drainées, ce qui favorise la présence de tourbières.

C’est en 1935 que le Frère Étienne, Supérieur Général des Frères de l’Instruction Chrétienne, demanda au Frère Irénée-Marie une étude sur les tourbières de notre région. Au départ, l’objectif était «d’étudier les Algues de la tourbière de Saint-Hubert au double point de vue de la paléobotanique, et de la flore actuelle systématique et écologique». Cependant, le Frère Irénée-Marie se rendit vite compte de l’ampleur de la tâche. Ce qui est fort compréhensible lorsqu’on sait que les zones humides constituent un milieu fort riche ayant une productivité au niveau de la biomasse plus grande que les forêts tropicales. Il limita donc ses recherches à la famille des Desmidiées, qui constitue une partie importante des algues de la tourbière. Les études paléobotaniques ont dû aussi être abandonnées. Le territoire d’étude fut agrandi afin de «pouvoir tirer des observations et des expériences écologiques des conclusions d’une portée quelque peu générale». Ainsi, l’étude fut menée sur toutes les pièces d’eau de la région de Montréal. Cette région comprend d’une part l’archipel de Montréal et d’autre part un territoire compris entre Châteauguay et Longueuil jusqu’à la rivière Richelieu, soit environ 450 milles carrés. Dans son étude, une attention particulière fut portée aux tourbières de La Prairie et de Fontarabie. La première se situait principalement sur les terres de la Commune, partant de la carrière de schiste de la briqueterie Saint-Laurent et traversant la rivière Saint-Jacques jusqu’au ruisseau Saint-Claude environ. De l’autre côté de la route 104, la tourbière de Fontarabie partait un peu avant l’autoroute 30 actuelle en allant vers Saint-Jean et l’autoroute 10. C’était la plus grande des deux. Aujourd’hui, l’assèchement des terres et la construction des nouveaux quartiers résidentiels ont passablement réduit leur superficie, mais il est encore possible d’en apercevoir des lambeaux lorsqu’on s’éloigne de la route 104 dans les secteurs encore boisés.

On peut s’imaginer l’énorme travail qui, pendant trois ans, occupa le Frère Irénée-Marie. L’été, un filet à moustiques sur la tête, pataugeant dans la boue, les poches bourrées d’encriers avec en bandoulière le filet à insectes, le thermomètre et la grande pipette, il allait cueillir ses échantillons d’algues microscopiques. L’hiver s’ajoutait la hache pour casser la glace des marais. Toutefois, la saison hivernale facilitait les déplacements grâce au sol gelé. L’échantillonnage se faisait en tendant «un fil de fer portant, également espacés, 10 fils de laiton à chacun desquels avaient été attachés une éponge et un bouchon de liège pour en assurer la flottabilité». Le plancton comprenant les Desmidiées s’y accrochait.

- Au jour le jour, juin 1999

Les frères Bisaillon, voyageurs (Partie 2)

Le plus vieux des Bisaillon, Étienne, est né en 1660. Il vient rejoindre son cousin Mathieu Faye à La Prairie en 1680 et ne tarde pas à se rendre aux Outaouais pour la traite des fourrures. Il y fait immédiatement de bonnes affaires, ce qui lui permet, dès le 16 novembre 1682, d'acheter du chirurgien Antoine Barrois, au coût de 1000 livres, deux terres à La Prairie couvrant en tout cent arpents dont neuf en labour. En 1683, il repart pour la traite en compagnie de Jean Aumond et de Pierre Bourdon. Vincent Oriol, un compatriote, avait acheté pour eux, du sieur Hazeur, un permis de traite, au coût de 1250 livres. Le même jour, ils engagent pour faire ce voyage en leur compagnie, Charles Deneaux dit Destailly auquel ils promettent 200 livres de salaire. Après ces quelques années de traite, Étienne décide de se marier à La Prairie le 25 novembre 1685 avec Jeanne Roinnay. De leur union naissent sept enfants. Malgré cela, il ne cesse jamais ses voyages pour la traite des fourrures. Étienne réussit très bien dans ce commerce qui lui rapporte gros. Ainsi, le 25 août 1691, il achète de Bertrand Amaud et de son épouse, une maison de deux étages et vingt-quatre pieds de façade sur un emplacement de trente pieds par vingt-deux pieds sur la rue Saint-François à Montréal, au coût de 2500 livres, et verse 2000 livres comptant. Dès le 16 octobre suivant, il la loue au coût de 200 livres, pour un an, au chirurgien Dominique Thaumur de la Source. Le 18 mai 1693, sa belle-mère devenue veuve lui fait don de ses biens et, le 25 septembre suivant, son frère Benoît lui vend un emplacement d'une perche et demie par six perches au village de La Prairie pour la somme de 30 livres. Il accroît encore son bien à La Prairie le 30 octobre, en achetant, au coût de 400 livres, de son beau-frère Antoine Rousseau et de sa belle-soeur Marie Roinnay, leurs droits sur la succession de feu François Roinnay. Le même jour, on procède au partage des biens de la succession entre lui et sa belle-mère Penine Meunier. Il obtient de la sorte un arpent de front par vingt-cinq arpents de profondeur de la terre de son défunt beau-père et la moitié d'un emplacement, soit vingt-quatre pieds par six perches à La Prairie. L'année 1694 marque pour lui les transactions les plus importantes qu'il réalise dans la traite des fourrures. Le 31 mai, il s'associe avec Charles le Gardeur Delisle qui possède un congé de traite. Il promet de fournir la moitié des marchandises nécessaires à ce voyage. Le 15 septembre, en compagnie de Charles Deneau Destailly et leur associé, le sieur Delisle, il doit 1320 Livres 15 sols et 4 deniers pour des marchandises que leur a vendues le marchand de Québec, Jean Sibille. Deux jours plus tard, il doit 5213 livres 8 sols et 5 deniers au marchand Jacques Leber. Cette somme couvre le prix des fournitures pour les voyages de canots de traite qu'il prépare aux Outaouais. Le même jour, il contracte une obligation de 260 livres envers Georges Pruneau. De retour de cette expédition, il a besoin d'argent pour régler ses comptes. Aussi, le 6 septembre 1697, décide-t-il de vendre à Pierre Billeron dit Lafatigue, au prix de 2500 livres, son emplacement et sa maison de la rue Saint- François à Montréal. Le lendemain, le sieur de Couagne lui donne quittance de 602 livres. Malheureusement, le 25 du même mois, il est tué par les Iroquois.

- Au jour le jour, juin 1999

Les frères Bisaillon, voyageurs (Partie 3)

Benoît, le frère d’Étienne, est né en 1663. Il est au pays en 1685 et le 13 février 1686, il achète de Jean Cailloud dit Le Baron deux concessions de chacune deux arpents de front par vingt-cinq arpents de profondeur à La Prairie, ainsi qu'un emplacement et une maison situés au village. Benoît suit les traces de son aîné, le commerce des fourrures sera la plus grande préoccupation de sa vie. Au printemps 1686, il fait un voyage à la Baie d’Hudson pour le compte de la compagnie du même nom. Le 24 février 1687, il fait transport à Joseph Deniau, pour 200 livres, de toutes les actions auxquelles il peut prétendre suite à cette expédition. Le 5 septembre suivant, il s'engage en compagnie des frères Benoît, de Robert Giguère et de Martin Ducrot, envers le découvreur Nicolas Perrot, à aller au pays des Maskoutins-Nadouessioux. Perrot fournit pour 1500 livres de marchandises de traite et, au retour, conservera les deux tiers des pelleteries le reste étant partagé entre les voyageurs. Pour faire valoir sa terre durant son absence, il la loue à Jean Homas, au prix de 50 Livres et cinquante minots de blé. Le 8 mai 1690, il s'engage de nouveau, cette fois envers le sieur Louis de la Forte de Louvigny pour un voyage de traite. Ce dernier lui promet 300 livres de salaire. La situation financière de Benoît étant bonne, il peut se permettre de convoler en juste noce. Ainsi, le 30 septembre 1692, il épouse Catherine Gagné à La Prairie. De leur union naîtra seulement un enfant, Catherine décède après avoir donné naissance à une fille le mardi 11 août 1699. Comme en Nouvelle-France on ne reste pas veuf longtemps, Benoît épouse Marie-Charlotte Lecours le 29 septembre suivant. Malheureusement, il ne profite guère de cette nouvelle union car, le 4 juin 1700, alors qu'il traverse en canot entre La Prairie et Montréal, il se noie. Son corps est retrouvé à Varennes où il est inhumé le 14 juin. Marie-Charlotte Lecours fait procéder à l'inventaire des biens le 21 juin. Comme la plupart des aventuriers qui s'adonnaient à la traite, il laisse passablement de biens. II possédait une maison de pièces sur pièces dont le carré était de vingt-quatre pieds par vingt pieds et une grange de cinquante pieds par vingt-cinq pieds. Il possédait également des animaux de valeur dont deux boeufs évalués à 200 livres, deux taureaux à 100 livres, deux vaches à 75 livres etc.

Ce bref compte rendu des transactions effectuées par les frères Bisaillon nous permet d’avoir une idée de l’importance que le commerce des fourrures pouvait avoir pour les nouveaux arrivants au 17e siècle. Plusieurs ont ainsi pu se bâtir une situation financière bien plus enviable qu’ils n’auraient pu avoir en France.

- Au jour le jour, juin 1999

Les frères Bisaillon, voyageurs (Partie 1)

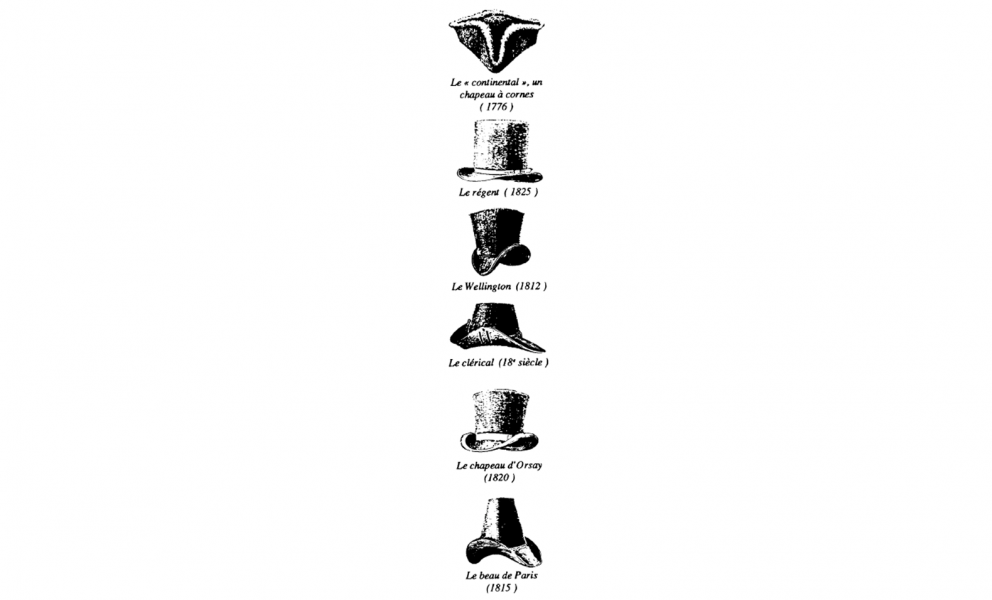

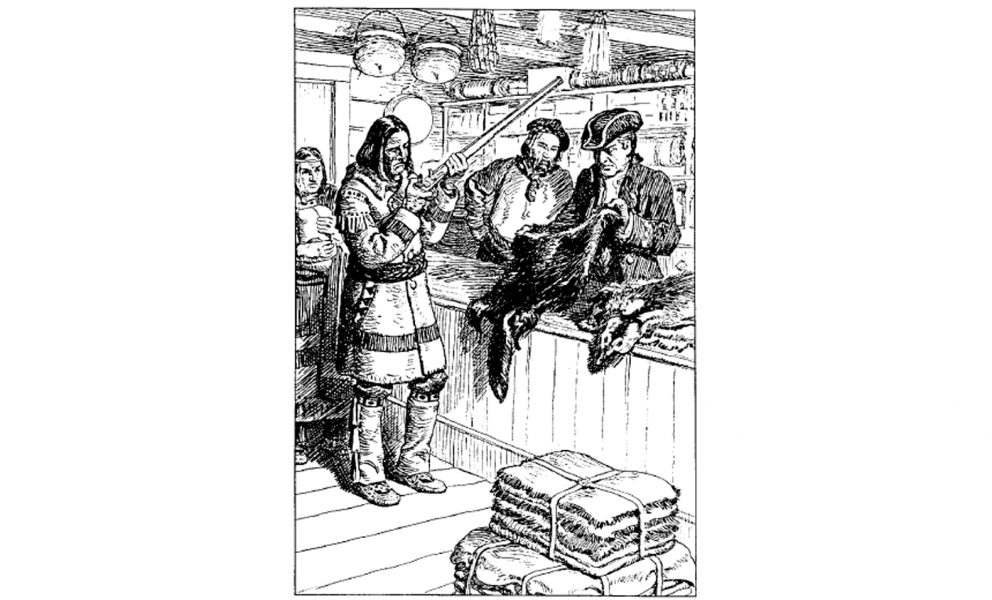

S’il est un personnage mythique de notre histoire, c’est bien le coureur de bois. Être libre et sans contrainte, parcourant les grandes étendues sauvages à la recherche des pelleteries qui feront sa fortune, il trafique avec les Indiens qui remplissent son canot de fourrures contre quelques verroteries. Toutefois, cette image n’est pas tout à fait conforme à la réalité. Les Amérindiens n’étaient pas aussi dupes qu’on serait porté à le croire. Ils comprirent rapidement les avantages qu’ils pouvaient retirer de la vente des fourrures et se montrèrent la plupart du temps de très bons négociants. Dès le début de la colonie, Champlain se plaignait même des exigences des Montagnais ou des droits de passage trop élevés qu’exigeait Tessouat le Borgne qui était chef d’une nation algonkienne située sur la rivière des Outaouais. De plus, les Français achetaient surtout du castor gras pour la fabrication des fameux chapeaux de castor alors très en vogue en Europe. Il faut savoir que la peau du castor présente deux types de poil. Le long et le court qui est plus dense. Pour faire les chapeaux, on a besoin de peaux avec le poil court uniquement, c’est ce qu’on appelle le castor gras. Les Amérindiens se servaient des peaux de castor comme vêtement. Après les avoir portées un certain temps, le poil long tombait et ne restait que le poil court. Ils trouvaient étrange l’intérêt que portaient les Européens pour leurs vieilles peaux. Ils se moquaient d’eux en disant que le castor faisait tout: la farine, les couteaux de métal, les fusils et autres biens trafiqués.

Quant au coureur de bois, il y en a deux types. Tout d’abord celui qui obtient un permis de traite ou qui travaille pour un marchand en ayant obtenu un. On l’appelle le voyageur. Le coureur de bois proprement dit est plutôt un “illégal” qui travaille pour son propre compte et sans autorisation. La traite sert souvent aux nouveaux arrivants à se constituer un capital afin de pouvoir s’établir convenablement dans une seigneurie. Son activité de traite sera donc temporaire. D’autres par contre en feront un véritable métier. Il en est ainsi des frères Bisaillon, deux voyageurs de La Prairie, originaires de Saint-Jean Daubrigoux en Auvergne.

- Au jour le jour, avril 1999

Jésus-Christ est-il un personnage historique?

Pour tout chrétien la personne de Jésus est au coeur même de sa foi. Homme véritable et Dieu incarné sont deux dimensions indissociables du dogme chrétien. Tous, croyants ou incroyants, reconnaissent l'importance capitale qu'il a eue dans l'histoire de l'humanité. Cependant, les témoignages historiques de l'existence de Jésus hormis ceux de la Bible sont peu nombreux. Depuis plusieurs années, de nombreux spécialistes se posent des questions sur la réalité du personnage du Christ. De nouvelles découvertes faites par les historiens, les exégètes et les scientifiques apportent un éclairage nouveau sur le sujet.

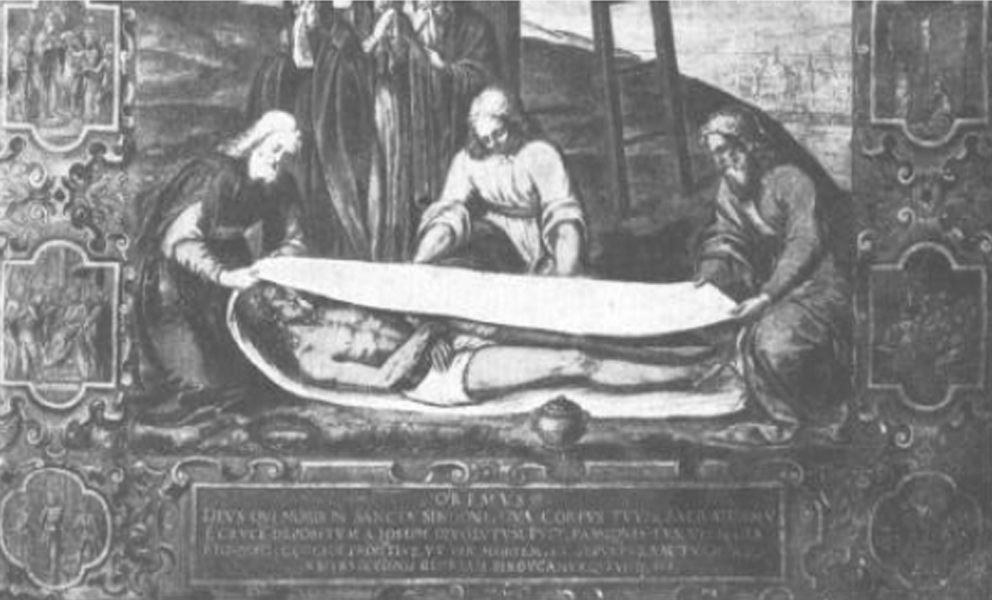

Parmi les reliques vénérées par les chrétiens, le suaire de Turin constitue certainement la plus connue et la plus mystérieuse. Depuis 1978, le tissu qui aurait servi à envelopper le corps du Christ a été passé au crible par des dizaines de spécialistes. Leurs analyses révèlent entre autres des traces de sang véritable, des pollens de plantes provenant exclusivement de la Palestine et des différentes régions où le linceul se serait retrouvé à travers les siècles. Les fibres de lin du linceul proviennent d'une espèce de cotonnier du Moyen-Orient (le Gossypium herbaceum). Elles ont été tissées selon une ancienne méthode fréquente en Syrie.

Certaines personnes parlent du suaire comme d'un faux qui aurait été fabriqué au Moyen-Âge (probablement au 14e siècle) par un artiste. Cependant, la représentation du corps que l'on voit sur le drap funéraire ne correspond en rien aux techniques et aux connaissances qu'on avait à cette époque. C'est en 1889, lorsque les premières photographies ont été prises du suaire qu'on s'est aperçu qu'il s'agissait d'une image imprimée en négatif sur le tissu. C'est en tirant le négatif que le photographe a retrouvé, à son grand étonnement, une image positive saisissante de réalisme. De plus, les analyses de la NASA ont démontré que l'image était aussi tridimensionnelle. L'intensité de l'image décroît dans la proportion où augmente l'intervalle séparant le tissu du corps. Les hypothèses de dessin, de frottis, de pochade ou de peinture ne tiennent pas non plus. En effet, toutes ces techniques montrent une direction dans l'application de la substance colorante, ce qui n'est pas le cas ici. L'image est égale dans toutes les directions. On peut se demander alors comment et pourquoi un faussaire du Moyen-Âge aurait réalisé une relique difficilement visible à l'œil nu selon des techniques inconnues à l'époque et représentant un crucifié avec une surprenante exactitude anatomique.

Toutefois, la datation au carbone 14 a donné un âge variant entre 1260 et 1390. Ce qui correspond avec la date des premières mentions historiques du linceul à Lirey en 1355. Mais certains chercheurs pensent que le tissu aurait pu être contaminé, ce qui donnerait un âge trop récent. En effet, un incendie en 1532 a ravagé la sacristie de Chambéry dans laquelle il était conservé. Ce qui l'aurait enrichi en carbone 14. Des tests ont été effectués sur d'autres tissus de l'époque du Christ et auraient été “rajeunis” artificiellement. D'autres enfin prétendent que c'est l'énergie produite lors de la résurrection qui a faussé les données. On voit que la controverse à ce sujet est loin d'être terminée.

- Au jour le jour, avril 1999

Jésus-Christ est-il un personnage historique?

Les historiens, quant à eux, s'attardent plutôt aux textes afin de prouver la réalité historique de Jésus. Une des questions importantes est le moment auquel les évangiles ont été écrits. En effet, s'ils l'ont été peu après la mort de Jésus, ils deviennent beaucoup plus plausibles. Il restait alors des témoins oculaires des événements. Il existe plus de 5,000 manuscrits du Nouveau Testament écrits sur parchemin ou sur papyrus. Les plus anciens dateraient du 2e siècle, soit bien longtemps après la mort du Christ. Ils sont tous en grec qui était la langue la plus courante à cette époque, un peu comme l'anglais aujourd'hui. Plusieurs spécialistes pensent que les évangiles ont été écrits directement en grec à partir d'une tradition orale. Mais de récentes études faites par le paléographe Jean Carmignac démontrent que les textes des évangélistes ont été traduits mot à mot de l'hébreu en grec. Donc à partir de textes plus anciens. De plus, l'analyse en 1992 d'un fragment des rouleaux de la mer Morte démontre qu'il n'a pas pu être écrit après l'an 50, donc pas plus de 20 ans après la crucifixion. Il correspond à une partie de l'évangile de Marc. Ce fragment serait donc le plus ancien texte chrétien découvert.

Pour étayer leurs recherches, les historiens essaient de recourir à diverses sources manuscrites. Malheureusement, les auteurs non chrétiens de l'époque sont peu nombreux à parler de Jésus. Au plus on peut n'en citer que quatre qui en ont brièvement parlé. Le premier et le plus contesté est l'auteur juif Flavius Josèphe. Les autres sont tous romains, soit les historiens Tacite et Suétone ainsi que l'écrivain Pline le Jeune.

Malgré toutes ces recherches, l'existence de Jésus relève pour plusieurs de la foi plutôt que de la science. La fête de Pâques nous rappelle ce grand mystère et n'a pas fini de nous interroger.

- Au jour le jour, mars 1999

Le chemin de Lanoullier

Avant la construction de la Voie maritime du Saint-Laurent et des grands axes routiers modernes, La Prairie occupait une position stratégique sur la voie qui reliait Montréal aux États-Unis. En effet, lorsqu’on regarde une carte géographique, une évidence saute aux yeux. Le plus court chemin reliant Montréal à la rivière Richelieu passe par notre municipalité.

Avant même l’arrivée des premiers Européens en terre d’Amérique, un sentier existait déjà entre Kentaké (La Prairie) et la rivière des Iroquois (Richelieu). C'est le long de ce sentier qu'eut lieu en 1691 un combat entre les soldats britanniques du capitaine Schuyler et la petite troupe française commandée par M. de Valrenne. Le nom du rang de La Bataille rappelle cet événement. Au tout début de la colonie un tel sentier pouvait suffire. Cependant, dès le 18e siècle, la nécessité d'un lien rapide et efficace entre Montréal et la partie haute de la rivière Richelieu s'est fait sentir entre autres pour des besoins militaires et économiques. Auparavant, pour acheminer des troupes et du matériel vers le lac Champlain, il fallait descendre le fleuve jusqu'à Sorel, puis remonter le Richelieu jusqu'à Chambly pour se rendre par voie de terre jusqu'au fort Saint-Jean en passant par le fort Sainte-Thérèse. Ensuite, on reprenait le Richelieu. Cela exigeait, on s'en doute, beaucoup de temps et d'efforts.

Le ravitaillement des forts du Richelieu et surtout celui de Saint-Frédéric sur le lac Champlain, nécessita la construction d'un véritable chemin carrossable en 1739. Cette première route reliait La Prairie au fort Chambly. En 1748, on profite de la construction d'un nouveau fort à Saint-Jean pour relier ce dernier au chemin de 1739 en passant par la Savanne (Saint-Luc). Toutefois, cette section causera de nombreux problèmes pendant près de cent ans.À cette époque la majeure partie du territoire de Saint-Luc est constituée de terrains marécageux, ce qui ne constitue pas un endroit idéal pour la construction d'une route. Le grand voyer de la Nouvelle-France, Jean-Eustache Lanoullier, fait creuser à l'été de 1748 des fossés pour assécher le sol en déversant les eaux d'écoulement dans la petite rivière de Montréal (rivière l'Acadie) et dans celle des Iroquois. Toutefois, au printemps et à l'automne, suite à la fonte des neiges et les pluies abondantes, la terre redevient un véritable bourbier.

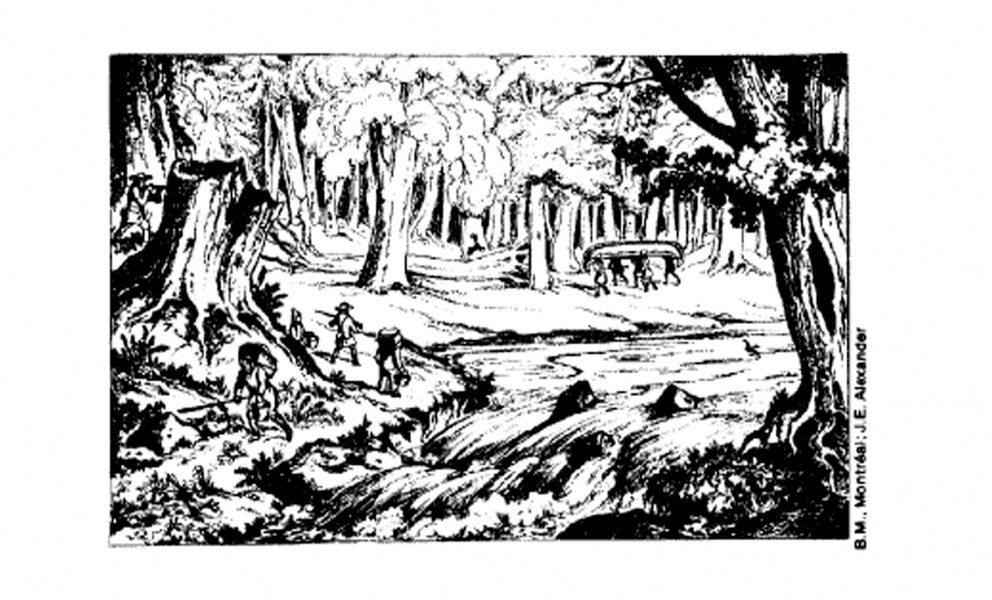

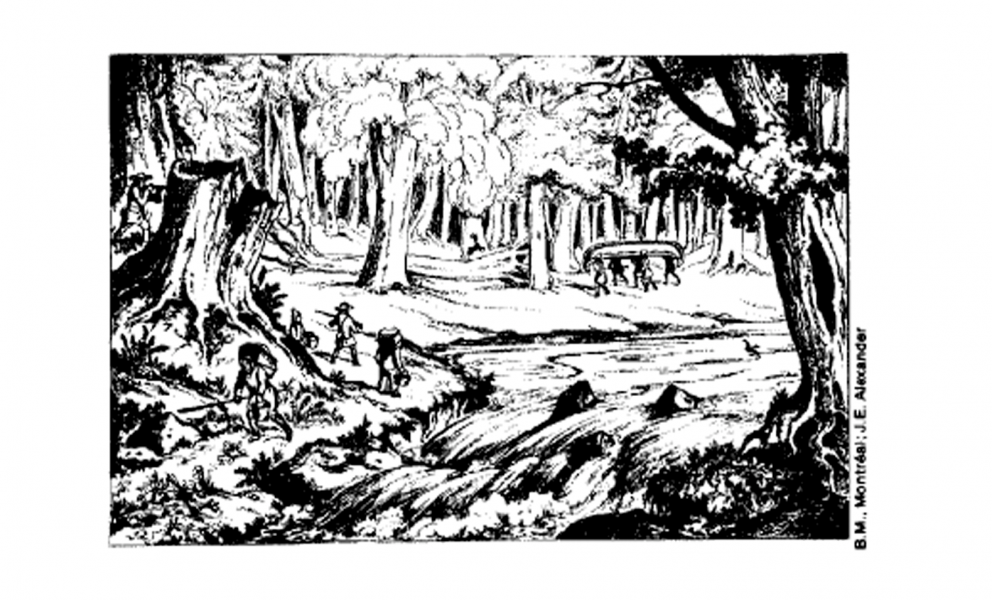

Image : Là où les chemins sont inexistants, pour passer d’un cours d’eau à l’autre le portage constitue une véritable hantise pour le voyageur. L’exercice requiert des efforts considérables.

- Au jour le jour, mars 1999

Le chemin de Lanoullier (suite)

De nombreux travaux seront effectués à plusieurs reprises entre 1752 et 1760 pour consolider le chemin à l'aide de troncs d'arbres, mais toujours sans succès. On construisit un pont sur la rivière l'Acadie en 1756. Malgré cela, il fallut au début du mois de septembre de cette année deux jours aux soldats pour relier La Prairie à Saint-Jean. Au mois d'avril de 1757, les 500 soldats du régiment de La Sarre ne peuvent se rendre à Saint-Jean.

Puis en 1760, c'est la défaite. On abandonne le fort de l'Ile-aux-Noix et on brûle celui de Saint-Jean. Les soldats de Bougainville se réfugient dans des retranchements sur les bords de la rivière l'Acadie.

Après la conquête, les Britanniques établissent quelques campements militaires le long du chemin de Saint-Jean surtout lors des conflits avec les États-Unis. Par la suite, les premiers colons viendront s’établir le long de cette route. Un des premiers foyers de développement se situait à la rencontre de la rivière l'Acadie avec ladite route. A la fin du 18e siècle on y retrouve un hôtel et une nouvelle route longe la rivière. Plus tard des casernes seront construites à cet endroit (casernes de Blairfindie). Après la guerre de 1812, les liens économiques avec nos voisins du sud se raffermissent. Le chemin de Saint-Jean deviendra alors une des routes les plus importantes du Bas-Canada. L’ajout du premier chemin de fer le long de cet axe en 1836 viendra confirmer sa vocation commerciale. La Prairie se retrouvera au cœur de celui-ci. Elle fera la jonction entre le lien maritime qui rattache Montréal à la rive sud et le lien terrestre (voie carrossable et chemin de fer) menant vers les États-Unis en passant par le Richelieu. Cela favorisera le développement économique de La Prairie. De nombreux commerces reliés au transport et à la manutention verront alors le jour.

Malgré tout, ce n'est qu'en 1919 que le chemin deviendra carrossable en tout temps et en 1932 qu’une première couche d'asphalte sera posée. Aujourd’hui, il peut être difficile d’imaginer ce qu’a été le chemin de Saint-Jean à la belle époque. Et même si le tracé actuel est pratiquement le même que celui fait par Lanoullier au 18e siècle, peu de gens savent que nous avons une des voies carrossables les plus anciennes du Canada.

Image : Là où les chemins sont inexistants, pour passer d’un cours d’eau à l’autre le portage constitue une véritable hantise pour le voyageur. L’exercice requiert des efforts considérables.