- Au jour le jour, février 2001

Les fusions municipales: un retour de l’histoire ? (suite)

Quant à la ville de Brossard, elle se distingue en ce qu’elle ne faisait pas partie de l’ancienne seigneurie de Longueuil mais plutôt de celle de La Prairie. C’est en 1958 que fut érigée officiellement la ville de Brossard. Auparavant, l’endroit était identifié sous l’appellation de Brosseau, du nom de l’ancien maire de la municipalité primitive de Notre-Dame-de-Laprairie-de-la-Magdeleine (1855), Pierre Brosseau. Le nom de Brossard vient de Georges-Henri Brossard qui fut tout d’abord maire de la municipalité de paroisse de Notre-Dame de 1944 à 1958, puis de la Ville de Brossard jusque en 1967. C’est sous son mandat que la paisible municipalité rurale devint une importante banlieue.

C’est en 1845 que la municipalité de la paroisse de Saint-Bruno-de-Montarville fut érigée. Elle deviendra ville en 1958. Saint-Bruno est au cœur de l’ancienne seigneurie de Montarville concédée à Pierre Boucher de Boucherville (fils) en 1710. Toutefois, il faudra attendre de nombreuses années avant que la seigneurie ne se développe. L’appellation de Saint-Bruno vient de François-Pierre Bruneau qui acheta la seigneurie en 1829.

Avec la fusion, c’est une importante page de notre histoire municipale qui est tournée. Certaines personnes craignent que le sentiment d’appartenance soit dilué dans la nouvelle entité. Toutefois, lorsqu’on regarde l’histoire, on peut y voir un certain retour aux sources. À moins d’un changement majeur dans les politiques du gouvernement québécois, nous assisterons dans quelques années aux fusions de la Prairie et des municipalités environnantes. Sans vouloir être trop chauvin, je propose tout de suite le nom de La Prairie pour la nouvelle entité municipale. Comme Longueuil, le nom de La Prairie fait partie de notre histoire depuis le début. Il rappelle d’une façon non équivoque notre riche passé.

- Au jour le jour, février 2001

Les fusions municipales: un retour de l’histoire ?

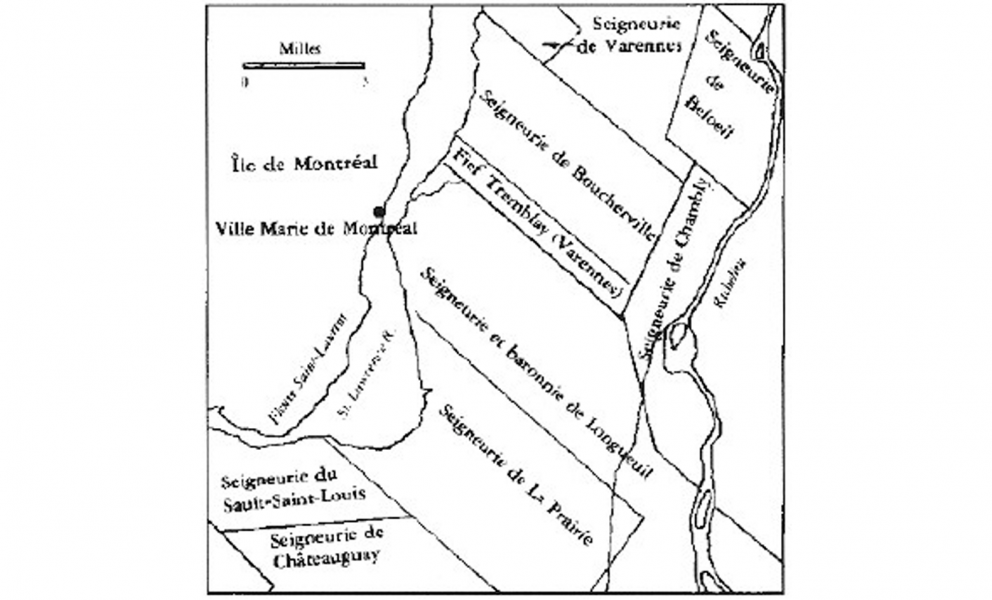

La loi 170 votée par l’Assemblée nationale à la veille des Fêtes aura un impact important non seulement pour toute l’île de Montréal mais aussi pour la Rive-Sud. Ainsi, les municipalités de Brossard, Saint-Lambert, Greenfield Park, Saint-Hubert, Le Moyne et Saint-Bruno-de-Montarville se fusionneront avec l’actuelle ville de Longueuil. Le nom de Champlain a été suggéré afin de nommer cette nouvelle entité municipale. Finalement, il n’a pas été retenu et c’est mieux ainsi. En effet, bien que l’illustre fondateur soit venu explorer et cartographier la région de Montréal dès 1611, il n’a fait que passer le long de la Rive-Sud. À ce compte, une bonne partie du Nord-Est américain pourrait revendiquer l’appellation de Champlain. De plus, il existe déjà près de Batiscan une municipalité de Champlain dans le comté du même nom ; ce qui créerait une confusion bien inutile.

Au moment d’écrire ces lignes, il semble bien qu’on retiendra l’appellation de Longueuil. Du point de vue historique, cela se justifie parfaitement. En effet, avec la seigneurie de La Prairie concédée à la Compagnie de Jésus en 1647, la seigneurie de Longueuil concédée à Charles Le Moyne en 1657 constitue un des deux plus vieux pôles de développement de notre région. C’est à même le territoire de ces deux seigneuries que se sont constituées les municipalités qui, de Sainte-Catherine à Longueuil, occupent la Rive-Sud.

Ainsi donc avec les fusions, l’ancien territoire seigneurial se retrouvera en grande partie reconstitué. L’occasion est donc propice pour faire un court rappel de l’histoire des municipalités qui formeront la nouvelle ville de Longueuil.

C’est le premier juillet 1845 que fut érigée la municipalité de la paroisse de Saint-Antoine-de-Longueuil. Elle ne dura que deux ans et, en 1848, la municipalité du Village de Longueuil voit le jour. Son territoire plus petit que la paroisse correspondait en gros au Vieux-Longueuil actuel. Le village obtiendra son statut de ville en 1874. Quant à la municipalité de paroisse, elle reverra le jour en 1855. C’est à même le territoire de Saint-Antoine-de-Longueuil que se formeront plusieurs des municipalités de la présente fusion. Ainsi, Saint-Lambert sera érigée le 10 juin 1857. Rappelons qu’une partie de cette municipalité appartenait autrefois à la seigneurie de La Prairie, soit la Côte Mouille-Pied. Saint-Hubert verra le jour en 1860, puis Montréal-Sud en 1906, Greenfield Park en 1911 et Mackayville en 1947. Cette dernière deviendra la Municipalité de Laflèche en 1959. Après toutes ces créations de nouvelles entités municipales, ce qui restait de la municipalité de la paroisse de Saint-Antoine-de-Longueuil devint Jacques-Cartier en 1947. À son tour, Jacques-Cartier fut renversée par l’érection de Préville en 1948 et de Ville LeMoyne en 1949. La tendance fut renversée pendant les années 1960 avec l’essor de Longueuil qui annexa Montréal-Sud en 1961 et Jacques-Cartier en 1969.

- Au jour le jour, janvier 2001

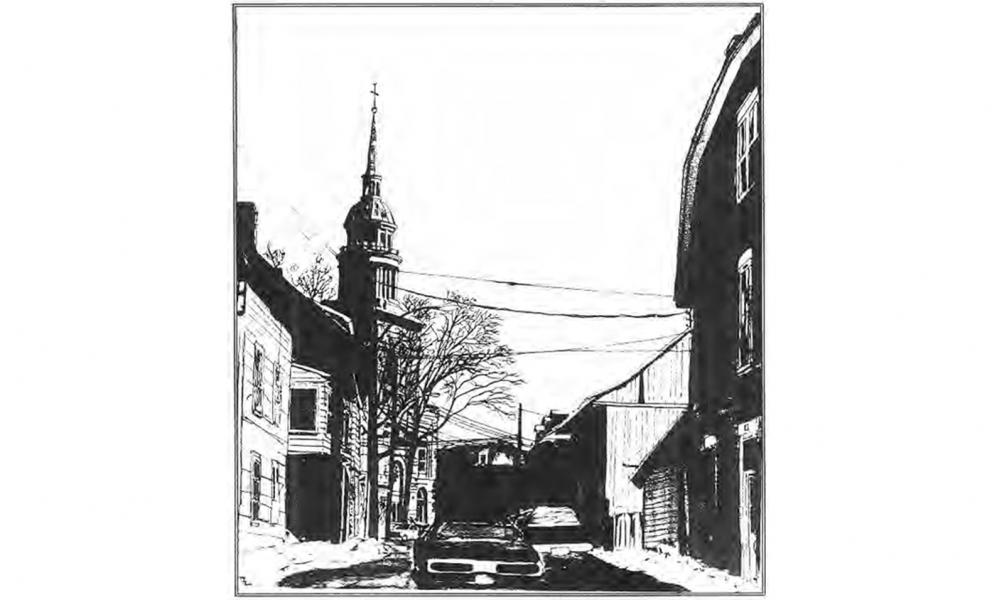

Bell Mobilité et le clocher de notre église

L'été dernier, la compagnie de téléphonie cellulaire Bell Mobilité a proposé d'utiliser le clocher de l'église de La Nativité dans le Vieux-La Prairie afin d'y installer une antenne pour les communications téléphoniques. Elle vise ainsi à combler une lacune dans son réseau d'antennes sur la Rive-Sud. Dans le projet proposé par Bell Mobilité, des éléments du clocher devaient être remplacés par des structures de fibre de verre (colonnes et éléments décoratifs). De plus, un appentis construit à l'arrière de l'église dans l'ancien cimetière aurait abrité les éléments électroniques.

Toutefois, devant l'opposition au projet exprimée par les principaux groupes intervenants dans le domaine patrimonial, la Commission des biens culturels du Québec a décidé de tenir des audiences au mois d'août à La Prairie. La Société historique de La Prairie de la Magdeleine (SHLM) a bien entendu été convoquée à ces audiences. La SHLM avait déjà fait connaître son opposition au projet tel que présenté par Bell Mobilité, sans toutefois fermer la porte à des solutions de rechange. Un des arguments avancés étaient qu'on ne devait pas porter atteinte à la structure du clocher et de l'église sise à l'intérieur de l'arrondissement historique. La SHLM craignait aussi que les travaux n'endommagent la structure. De plus, elle émettait des réserves quant à la conservation et à l'entreposage des structures du clocher pendant la période d'utilisation de celui-ci. La présence d'un appentis accolé à la sacristie près du muret de pierres qui encerclait l'ancien cimetière causait un grave préjudice à un secteur historique de haute valeur en portant atteinte à son unité architecturale.

Lors des audiences, le président de la Fondation Royal-Roussillon, M. Yves Bellefleur, a proposé de suspendre les antennes aux colonnes actuelles plutôt que de les inclure à l’intérieur de nouvelles colonnes en fibre de verre. Il a cité en exemple l'église de Saint-Mathias. L'impact visuel est minime et l'intégrité du clocher est préservée. De plus, le garage qui se situe à l'arrière du presbytère actuel pourrait servir à intégrer les éléments électroniques servant à la communication. Ainsi le paysage et les éléments historiques ne seront pas perturbés. Il semble que ce soit cette dernière solution que le ministère de la Culture et des Communications retiendra. Ajoutons que la SHLM est favorable à celle-ci. Au moment d'écrire ce texte, le bureau régional de la Montérégie a pu confirmer que la première proposition de Bell Mobilité n'avait pas été retenue sans pouvoir me confirmer si celle de M. Bellefleur avait été acceptée. Cependant, une demande de permis de recherches archéologiques a été effectuée pour des fouilles dans le stationnement de l'église cet hiver. Cela semblerait confirmer le creusage pour la pose des câbles vers le presbytère. L'installation des antennes devrait être complétée d'ici la fin de l'hiver. Nous vous donnerons d'autres informations dans les prochains bulletins.

Fondée dans le but de protéger le patrimoine de La Prairie, votre Société historique poursuit donc son oeuvre afin de pouvoir léguer aux générations futures un environnement bâti qui témoigne le plus fidèlement possible de notre riche passé.

- Au jour le jour, décembre 2000

Projet de recherches archéologiques Québec-France

Au mois d’avril 1999, nous vous avions parlé d’un projet d’échanges et de coopération en archéologie entre la France et le Québec patronné par la Commission franco-québécoise sur les lieux de mémoire communs. Les équipes d’archéologues des deux pays devaient alors commencer les recherches à La Prairie et en France au cours de l’été 2000. Malheureusement, le projet a connu quelques retards dus à des problèmes administratifs et organisationnels du côté français. Ces problèmes ont été résolus et nous pouvons maintenant vous annoncer que les recherches s’effectueront au mois de juin à La Prairie et au mois d’août en France.

Les fouilles auront lieu à l’arrière de l’« Hôtel Tourist » près de la rue Saint-Ignace. Elles compléteront celles entreprises par l’Université Laval l’été dernier. Cette année s’ajoutera une équipe d’archéologues français de La Rochelle. Le projet de fouilles doit se poursuivre pendant trois ans, donc jusqu’en 2003. La Société historique de La Prairie de la Magdeleine participera au projet en ce qui a trait à la mise en valeur du site lors des fouilles. De plus, les nombreuses données qui proviendront des recherches seront mises en valeur de différentes façons (expositions, visites guidées, site Internet, publications, etc.). La SHLM sera, bien entendu, au cœur de cette mise en valeur pendant et après les recherches. Nous vous tiendrons au courant du déroulement du projet dans les prochains Au Jour le jour.

- Au jour le jour, décembre 2000

À la découverte de la spiritualité amérindienne avec Marie-Laure Simon

Les personnes qui ont assisté à la dernière conférence de l’année de la Société historique de La Prairie ont apprécié la conférencière Marie-Laure Simon. Celle-ci est venue nous parler de la spiritualité amérindienne. Mme Simon est une religieuse mohawk originaire de Kanesatake (Oka). Malgré qu’elle soit de la Congréation de Notre-Dame, Mme Simon s’intéresse à la spiritualité amérindienne depuis plusieurs années. Elle nous a introduit à l’approche religieuse amérindienne qui se caractérise par les liens étroits qu’elle entretient avec les éléments de la nature. Mme Simon a prié à la manière mohawk en brûlant des herbes et en se tournant vers les quatre points cardinaux en invoquant le grand Esprit ou le Créateur. De même, elle nous a expliqué la signification symbolique des éléments utilisés. Elle nous a aussi indiqué que les religions amérindiennes étaient moins hiérarchisées que celles des Européens. Ainsi, il n’y a pas de clergé amérindien. Rien n’est imposé et la spiritualité est plutôt une affaire personnelle. C’est pourquoi Mme Simon ne voit pas de conflit entre son appartenance à la Congrégation de Notre-Dame et son cheminement à travers la spiritualité amérindienne. Si l’église catholique est plus réticente, le monde amérindien reste ouvert à l’accueil des autres religions. On peut d’ailleurs en trouver une confirmation dans les Relations des Jésuites.

La conférence s’est terminée par le partage de la « bannick », qui est un pain amérindien sans levure fait avec de la farine de maïs.

- Au jour le jour, septembre 2000

Fouilles archéologiques

C’est maintenant devenu une habitude, des archéologues viennent à chaque été mettre au jour les archives de notre sous-sol dans le Vieux-La Prairie. La campagne de fouilles du mois d’août présente cependant un intérêt particulier. Elle était dirigée par le département d’Histoire de l’Université Laval dans le cadre du cours de techniques de fouilles dispensé par Hélène Côté. Cette dernière dirigeait les fouilles aidée de deux assistantes (du niveau de la maîtrise). L’équipe comprenait aussi 9 fouilleurs, des étudiants (tes) inscrits (tes) au cours de techniques de fouilles. Ils terminaient ainsi leur apprentissage par un stage pratique qui fait partie intégrante de la formation des étudiants en archéologie québécoise.

Un stage de terrain mené par une université permet d’effectuer des recherches plus approfondies que de simples fouilles de sauvetage comme plusieurs de celles qui ont été menées à La Prairie au cours des dernières années. Déjà, nous savons que les stagiaires du niveau de la maîtrise travailleront à l’interprétation des résultats. De plus, selon Marcel Moussette, responsable du programme d’archéologie, la campagne de fouilles est prévue pour se poursuivre encore au moins deux autres années. Les recherches permettront entre autres d’identifier les vestiges de l’époque française (1667-1760) et la période de la mission. C’est pourquoi le secteur choisi se trouve le long de la rue Saint-Ignace, là où les premiers lots ont été concédés dans le village.

Les fouilles qui viennent à peine d’être terminées ont permis d’identifier des structures datant de cette époque (fondations de maisons) et la cueillette de nombreux objets du 18e et du 17e siècle vient confirmer le potentiel du secteur. La découverte la plus importante est une médaille sur laquelle on retrouve une pietà sur une face et une effigie du Christ sur l’autre. Mais, ce qu’il y a de plus significatif, ce sont les inscriptions en langue algonquienne (algonquin, montagnais) autour de la tête du Christ. Il s’agit là sans l’ombre d’un doute d’un témoignage de la mission des jésuites. On sait que ces derniers adaptaient leurs instruments liturgiques (livres de prières, images saintes, médailles) pour qu’ils soient plus accessibles aux Amérindiens. Les images du père Chauchetière que nous connaissons bien en sont un bon exemple. De plus, de nombreux objets de traite ont été découverts.

Bien qu’il soit trop tôt pour dresse un bilan complet des recherches, nous pouvons dire que la campagne de cet été a été fort satisfaisante et que l’an prochain les fouilles se poursuivront dans le même secteur. La Ville de La Prairie est favorable au projet et continuera de s’impliquer comme elle le fait depuis plusieurs années.

La prochaine conférence, qui aura lieu le 20 septembre prochain, portera d’ailleurs sur ces fouilles ainsi que sur l’archéologie à La Prairie. Je pourrai à cette occasion vous livrer plus de détails sur les recherches de cet été. C’est donc une invitation que je lance à tous.

- Au jour le jour, septembre 2000

Le fort de La Prairie : un réduit pour se défendre

Sur la maquette représentant le village fortifié de La Prairie en 1704, nous retrouvons deux longs bâtiments qui nous ont toujours posé un problème d'interprétation. Le plan dessiné par Gédéon de Catalogne ou Levasseur de Néré (nous ne sommes pas certains de l'auteur) ne donne que les dimensions des bâtiments se trouvant à l'intérieur du fort sans en indiquer la fonction. Comme les deux structures sont trop longues pour représenter des maisons de l'époque, certains y ont vu des granges, d'autres des constructions militaires (casernes?). Toutefois, il faut préciser qu'au 17e et même au 18e siècle, les granges n'avaient pas les dimensions de celles d'aujourd'hui et souvent étaient même plus petites que les maisons. Alors de quoi s'agit-il?

La réponse réside peut-être dans la correspondance de Marie de L'Incarnation. Rappelons que la seigneurie de la Prairie, bien que concédée en 1647, n'a pu se développer qu'à partir de 1667 grâce à la paix qui a suivi les interventions du régiment de Carignan-Salières dans le pays des Agniers ou Mohawks, une des cinq nations de la Confédération iroquoise. À cette époque, La Prairie n'avait pas de palissade. Elle ne sera construite qu'en 1687 alors que les hostilités reprennent.

La Nouvelle-France était vulnérable aux incursions iroquoises principalement à cause de l'étalement de la population. Les colons se retrouvaient souvent isolés, séparés de leurs voisins par des forêts vierges où l'ennemi pouvait facilement s'embusquer. Après la bataille du Long Sault en 1660, le gouverneur d'Argenson prend des mesures pour mieux défendre la Nouvelle-France. Marie de l'Incarnation révèle dans une lettre du 17 septembre 1660 le moyen envisagé par le gouverneur : « Et pour le dehors, M. le gouverneur a puissamment travaillé à faire des réduits ou villages fermés, où il oblige chacun de bâtir une maison pour sa famille, et contribuer à faire des granges communes pour assurer les moissons, faute de quoi il fera mettre le feu dans les maisons de ceux qui ne voudront pas obéir. C'est une sage politique, et nécessaire pour le temps, autrement les particuliers se mettent en danger de périr avec leurs familles. De la sorte, il se trouvera neuf ou dix réduits bien peuplés et capables de se défendre. » Selon Léo-Paul Desrosiers, auteur du monumental ouvrage intitulé lroquoisie : « Ces “réduits” sont de vastes enceintes palissadées où les habitants se réfugient et vivent, avec leurs troupeaux, en temps de guerre. De ces postes, ils partent en groupes armés pour les travaux des champs; ils y ramènent leurs récoltes. »

Les successeurs de M. d'Argenson développeront cette formule sur une large échelle, notamment sur l'île de Montréal et la Rive-Sud entre 1680 et 1700. Le village fortifié de La Prairie est un de ces « réduits » servant à la défense des habitants en cas de conflit. Les longs bâtiments qu'on retrouve sur le plan de 1704 pourraient fort bien être les granges communes dont parle Marie de L'Incarnation dans sa lettre de 1660. Elles auraient alors pu facilement contenir le fourrage et les animaux des censitaires qui avaient leur terre à l'extérieur de l'enceinte fortifiée.

La campagne de fouilles archéologiques entreprise par l'Université Laval cette année nous donnera peut-être des indications en ce sens. Le secteur des recherches se trouve dans le stationnement de l'hôtel Touriste entre les rues Sainte-Marie et Saint-Ignace, là où on devrait normalement retrouver les traces de ces bâtiments.

- Au jour le jour, septembre 2000

Conférence : bilan des fouilles archéologiques de l’été

Mercredi le 20 septembre à 20 h

Charles Beaudry, historien et archéologue

Bilan des fouilles archéologiques de l'été

- Au jour le jour, avril 2000

Le projet « Dialogue avec l’histoire »

Commencé en 1997, le projet « Dialogue avec l'histoire » entreprend maintenant sa troisième année. Les deux premières années ont servi à expérimenter cette approche pédagogique nouvelle qui utilise les ressources du réseau Internet. On peut tracer dès lors un bilan positif de ces deux saisons. Plus d'une cinquantaine d'élèves des secondaires 4 et 5 ont pu découvrir une vingtaine de personnages de notre histoire grâce aux échanges effectués par le courrier électronique. Des débuts de la mission de La Prairie jusqu'aux années 50, c'est une véritable fresque historique qui leur a été révélée par les personnages de notre passé. Ils ont pu vivre les grands moments de notre histoire autant que la vie quotidienne de nos ancêtres.

La correspondance de ces deux années, composée de lettres et d'images, remplit facilement un gros cartable et constitue d'ores et déjà une source d'informations pertinentes sur notre histoire. De même l'hiver passé, un historien a été engagé par la Société historique de La Prairie de la Magdeleine afin d'élaborer des banques de données qui serviront pour la suite du projet. Ces banques de données regroupent plusieurs thèmes (agriculture, loisirs, guerre, transport, etc.) et différents personnages types (meunier, notaire, soldat, sage-femme, institutrice, forgeron, etc.). Étant donné l'ampleur de la recherche, il faudra plusieurs années avant qu'elles ne soient complétées. Toutes ces données seront gravées sur des disques compacts et seront fort utiles pour les futurs correspondants qui joueront les personnages historiques.

La SHLM a donc mis au point une nouvelle formule pour rendre l'histoire accessible aux jeunes. Lentement, l'expérience commence à être connue. Cette année en plus de l'école secondaire La Magdeleine, l'école primaire Champlain de Candiac s'est jointe au projet. Une classe de 5e année participe à l'aventure en explorant le volet amérindien et les débuts de la colonisation de notre territoire par les Français. Ces thématiques s'inscrivent dans le programme du ministère de l'Éducation. De plus, Dialogue avec l'histoire permet aux élèves de Candiac d'expérimenter la pédagogie par projet. La correspondance échangée avec la SHLM par l'intermédiaire des personnages de Pierre Tonsahoten et de Catherine Gandeakteua leur a servi pour le cours de sciences humaines ainsi que pour le cours de français. La classe s'est regroupée en équipes qui chacune explore une thématique précise : des informations transmises pour en faire une présentation orale. Enfin, le Musée McCord a collaboré au projet en nous prêtant des objets amérindiens qui ont servi lors d'une présentation que j'ai effectuée en classe afin de sensibiliser les élèves aux cultures amérindiennes. L'activité a été suivie d'une visite dans la salle d'exposition du musée.

Quant à l'école La Magdeleine, elle poursuit toujours l'expérience. Les élèves du cours multimédia produiront encore des pages Web qui se retrouveront sur le site de la SHLM au cours de l'été. Une nouvelle expérience sera tentée cette année. En effet, les élèves présenteront un diaporama électronique lors du spectacle de fin d'année dans la salle de l'auditorium. Le diaporama montrera en image et en musique les grands moments de notre historie tel que racontés par nos ancêtres.

Lentement le projet Dialogue avec l'histoire fait son chemin et progresse. Plusieurs commentaires entendus nous permettent de croire en son avenir. Nous avons l'intention de le proposer au niveau de toute la Commission scolaire des Grandes-Seigneuries. Déjà la Société de généalogie de Châteauguay semble très intéressée. Il n'est pas impossible qu'un jour cette nouvelle méthode pédagogique élaborée à La Prairie se retrouve au programme des écoles du Québec. Lorsque j'ai commencé à travailler à ce projet à l'automne de 1997, j'étais loin de me douter où cette aventure nous conduirait. Grâce aux richesses humaines, archivistiques et informatiques de la Société historique de La Prairie, je comprends mieux maintenant pourquoi nous en sommes rendus là.

- Au jour le jour, octobre 1999

Fouilles archéologiques: été 1999

Les travaux de rénovation du Musée du Vieux Marché s'achèvent. Cependant on avait dû, dès les débuts de ceux-ci, en suspendre le cours afin d'entreprendre des fouilles archéologiques. Ne devant pas dépasser une semaine en durée, l'importance et le nombre des vestiges non perturbés permirent aux archéologiques de bénéficier d'une semaine supplémentaire.

Parmi les découvertes intéressantes, on a mis au jour la base de la tour de séchage pour les boyaux d'incendie. Rappelons qu'un poste de pompier voisinait autrefois la boucherie dans l'édifice du Vieux Marché. On a également retrouvé des vestiges (fondations) de deux bâtiments antérieurs à la construction du bâtiment actuel (1863).

Selon les recherches effectuées par M. Michel Aubin, la première mention d'un bâtiment sur ce lot remonterait à la fin du 18e siècle. Des recherches approfondies permettront d'en savoir davantage. Associées à ces vestiges, on a retrouvé au moins cinq latrines (fosses d'aisance et à déchets), très riches en vestiges d'usage courant. Le matériel excavé s'y trouvait en très bon état, plusieurs pièces étant même complètes (bouteilles avec leur bouchon de liège, pipes de plâtre, pièces de monnaie etc.). Une grande partie de ce matériel date du début du 19e siècle et même avant.

Ces artefacts mis à part, la découverte la plus intéressante pourrait bien être la mise à jour de traces de pieux qu'on croit être ceux de la seconde palissade; le fort original ayant été agrandi au cours du 18e siècle. Ici le lecteur se rappellera les traces de palissade déjà identifiées depuis 1976 en de nombreux endroits du Vieux La Prairie. La multiplication de ces traces est indispensable pour préciser les différents tracés des anciennes palissades.

Dès que le rapport officiel de ces fouilles paraîtra, ce qui tarde toujours, nous semas en mesure de vous fournir une image plus complète des richesses archéologiques de ce secteur. Une histoire à suivre …