- Au jour le jour, janvier 1996

L’Odyssée du Rituel de 1703 (3)

Du Rituel de 1703 : les sages-femmes

Dans un rituel, il y a toujours une place importante allouée au baptême, et au XVIIIe siècle le rôle des sages-femmes est intimement lié à ce sacrement. Mgr de Saint-Vallier y consacre 75 pages sur 673. Dans un pays nouveau, vaste, peu peuplé, à majorité paysanne, les futures mamans doivent compter sur la présence d'une sage-femme lors de l'accouchement. L'évêque énumère dans le détail les droits et surtout les devoirs de la sage-femme, plus particulièrement lorsque l'enfant semble peu viable : la sage-femme « le baptisera sur la partie du corps qui paraîtra dehors (…) ensuite on réitérera le baptême sous condition ». Les curés instruiront les sages-femmes « de la manière d'administrer le sacrement de baptême, (…) ils les avertiront de tout ce qui leur est défendu sous peine d'excommunication ».

Quand les sages-femmes peuvent-elles baptiser? « (…) jamais en présence d'un prêtre ou d'un laïc (…) elles baptiseront lorsque les enfants seront dans l'état que la pudeur ne permettrait pas à un homme de le faire ».

De l’élection des sages-femmes

Le curé fait appel aux femmes de sa paroisse parmi « les plus vertueuses, les plus honnêtes, les plus prudentes, les plus propres à cette fonction ». Il y a alors une élection et la femme élue par ses consœurs prêtera serment sur les saints évangiles selon la formule suivante :

« Je N. jure et promets à Dieu le Créateur tout-puissant en votre présence, Monsieur, de vivre et mourir en la Foi Catholique, Apostolique et Romaine, de m'acquitter avec plus de fidélité et de diligence qu'il me sera possible, de la charge que j'entreprends, d'assister les femmes dans leurs couches, et de ne permettre jamais que ni la mère ni l’enfant encourent aucun mal par ma faute et où je verrai quelque péril éminent, d'user du conseil et de l'aide des Médecins, Chirurgiens, et des sages-femmes que je connaîtrai expérimentées et entendues en cette fonction. Je promets aussi de ne point révéler les secrets des familles, ni des personnes que j'assisterai, de n'user d'aucun moyen illicite ou de superstition sous quelque couleur ou prétexte que ce soit, par vengeance ou mauvaise affection, (…) de procurer de tout mon pouvoir le salut corporel et spirituel tant de la mère que de l'enfant. »

- Au jour le jour, janvier 1996

L’Odyssée du Rituel de 1703 (4)

Les DEVOIRS des chrétiens : la vie quotidienne à La Prairie

Dans son ETUDE D'HISTOIRE SOCIALE, La Prairie en Nouvelle-France, 1647-1760, Louis Lavallée signale la « pauvreté des rapports de visites de paroisses rédigés par les évêques », il ajoute « quand ils existent, ils ne livrent pas les informations nécessaires pour retrouver le chrétien quelconque et savoir comment il pratiquait sa religion et vivait sa foi ».

Sachant que Mgr de Saint-Vallier fut contesté par ceux qui eurent à souffrir de sa rigueur, nous savons tout de même qu'il se dévoua aux devoirs de sa charge avec zèle. Lorsqu'il envoie une ordonnance aux habitants de La Prairie de la Madeleine le 28 mai 1719, sa semonce utilise un langage maintes fois repris en France à l'époque :

« C'est avec douleur, écrit-il, que nous avons appris à notre retour de France le mauvais usage ou vous eties de paroistre contre la bienséance en simple chemise, sans caleçon et sans culotte, pendant l’été pour éviter la grande chaleur ce qui nous a d’autant plus surpris que nous voyons violer par là les règles de la modestie, que l’apôtre demande dans touts les chrétiens, une occasion si prochaine de péché à vous et aux autres personnes qui peuvent vous voir dans cet état nous mettant dans l’obligation de vous représentez le nombre innombrable de péchés dont vous trouverés coupable à l’heure de la mort non seulement des vôtres mais encore de ceux d’autruy (…) nous a déterminé à demander à monsieur le marquis de Vaudreuil, gouverneur général de tout le pays, à s’employer à nous ayder à déraciner dans votre paroisse une si détestable coutume qui seroit la cause assurée de la damnation d’un grand nombre de pères de familles aussy bien que des enfants. »

Le Père Tellier, qui écrit en 1844, (propos rapportés par Louis Lavallée, p. 111) passe ses commentaires sur la façon dont il voit la population catholique de La Prairie; on peut penser que les mêmes éléments se retrouvaient un siècle plus tôt. L'image idyllique que l'on se fait parfois de nos ancêtres se trouve pour le moins secouée. Mgr de Saint-Vallier, s'il avait vécu dans années 1840, aurait sans doute beaucoup souffert de l'écart entre la théologie qui l'inspirait et la vie quotidienne de nos ancêtres.

« Toute paroisse populeuse et centrale, où se trouve un peuple léger et fou du plaisir, un peuple commerçant et chicaneur, un peuple ignorant et routinier, un peuple voyageur et buveur […] a besoin d’être renouvelée de temps en temps. Or avant l’établissement des chemins de fer et des bateaux à vapeur, les charretiers et les bateliers formaient la moitié du village, et les auberges pullulaient sur tous les points de la paroisse. Une grande partie des jeunes gens se louaient aux agens des différentes compagnies qui exploitaient les pelleteries et voyageaient plusieurs années au milieu des sauvages […]. Or il est de notoriété publique dans le pays que la vie ordinaire de ces sortes de voyageurs est une vie d’affreux blasphèmes, d’ivrognerie continuelle, d’immoralité complète. Et c’était là l’importation la plus certaine dont ces nombreux voyageurs dotaient leur patrie […]. Un pareil ensemble de circonstances avait fait de Laprairie une paroisse mal famée dans les environs. Vols, fraudes, usures, procès, blasphèmes, ivrogneries, fêtes, orgies, batteries, dérèglements et scandales de tous les genres, tels étaient les excès qui forçaient les curés du voisinage à dire à leurs prônes : “Mes frères, gardez-vous bien d’aller tel jour à Laprairie… Mes frères, tenez vos enfants loin des scandales qui désolent certaines paroisses, etc., etc.” […]. Je suis porté à croire qu’eu égard au peu d’instruction religieuse de la masse du peuple, il y a peut-être trop de dévotions : car ces bonnes gens apprécient mal ce qu’ils entendent, confondent, défigurent bien des choses par leurs pratiques ridicules ou superstitieuses […]. Le peuple est ou peu instruit ou tout à fait ignorant; plein de foi et souvent de crédulité. Il croit devoir prendre toute espèce de dévotions pour l’âme comme toute espèce de médecine pour le corps; tâter de tous les confesseurs comme de tous les docteurs ou médecins; et ne manquer ni aucune indulgence ni aucune communion. S’il y a quelque part de feu sans lumière, c’est ici assurément; mais après tous c’est un moindre mal que la lumière sans chaleur. »

Paroisse de La Prairie dans :

diocèse de Québec 1667-1840

diocèse de Montréal 1840-1933

diocèse de St-Jean 1933-

Bibliographie

- Fonds E. Choquet, Archives de la Société historique de La Prairie.

- Lacroix, Yvon, Les origines de La Prairie (1667-1697), Bellarmin, 1981, p. 80.

- Lavallée, Louis, La Prairie en Nouvelle-France, 1647-1760, McGill-Queen's University Press, 1992, p. 109-111.

- Lefebvre, Jean-Jacques, Saint-Constant et Saint-Philippe-de-La-Prairie, Les Éditions L'Éclair, Hull 1947, p. 35 et s.

- St-Vallier, Monseigneur, évêque de Québec, Rituel, imprimé à Paris en 1703.

- Au jour le jour, septembre 1995

Ernest Doin (suite)

En 1863, Ernest Doin vit des difficultés financières. Il arrive avec peine à faire vivre sa famille de douze personnes. Dans une lettre adressée à la Société littéraire, il demande qu'on lui prête la salle pour deux soirées. En retour il remettra les profits d'un soir à la Société.

Au théâtre de La Prairie, les groupes de comédiens se succèdent fin XIXe et au XXe siècle. La comédie Le dîner interrompu est présentée dans les années 20 et sur une plaquette de la pièce les noms de trois comédiens sont accolés aux personnages: J. Arsenault, Nérée Laplante, D. Bisaillon.

Une photographie datée de 1919, regroupe la troupe du Cercle l’Aiglon.

4e debout, Joseph (Jos) Bisaillon, Ovila Rivet, Édouard Lavoie, Eustache Robidoux, Cornélius Fournier. (Identification par Paul Favreau, avril 1976.)

Références :

1. Fonds E. Choquet

– lettre manuscrite d'Ernest Doin 1863, dossier 4.19

– photographie du Cercle l'aiglon 1919

2. Marcel Moussette

– Don d'une plaquette "Le Dîner interrompu", 45 pages, édition de 1871

– commentaires manuscrits sur les pièces d'Ernest Doin et certains comédiens de La Prairie – 1983

3. Jules Romme

– Ordre des Prémontrés – Recherches et textes explicatifs du climat social au Québec du XIXe siècle et présentation de comédies d'Ernest Doin (Reine Bélanger) 1995

Recherche: Claudette Houde.

- Au jour le jour, septembre 1995

Ernest Doin 1809-1891

« Ernest DOIN naquit à Bourges (France), en 1809. Vers l’âge de trente ans, il émigra aux États-Unis. De 1847 à 1850, il exerça les professions d’avocat et de professeur à Saint-Jean-d’Iberville. En 1851, il ouvrit une école à La Prairie où il demeura pendant plusieurs années. Deux ans plus tard, il fonda dans cette localité un cercle littéraire et dramatique qu’il alimentait de ses nombreuses œuvres théâtrales. Il collabora à La Semaine religieuse de Montréal. Il mourut à Montréal, le 26 septembre 1891. »

Ernest Doin, homme de lettre, fut actif dans plusieurs domaines. Auteur de comédies, il présenta plusieurs de ses œuvres au local de la Société littéraire situé dans l’édifice où loge la Société historique de La Prairie.

Au XIXe siècle, l’église se montre très sévère envers les auteurs de la "Belle Province". Pour ne pas être atteint par les interdits ecclésiastiques, Ernest Doin doit se soumettre à cette dure discipline. Il produit de nombreuses pièces de théâtre qui sont inattaquables sous le rapport des mœurs et sans implications politiques ou sociales.

Parmi les comédies qu’il écrit et dont il assure la mise en scène, on peut mentionner :

Le désespoir de Jocrisse, 1871

Le trésor ou la Paresse corrigée, 1871

- Au jour le jour, janvier 1995

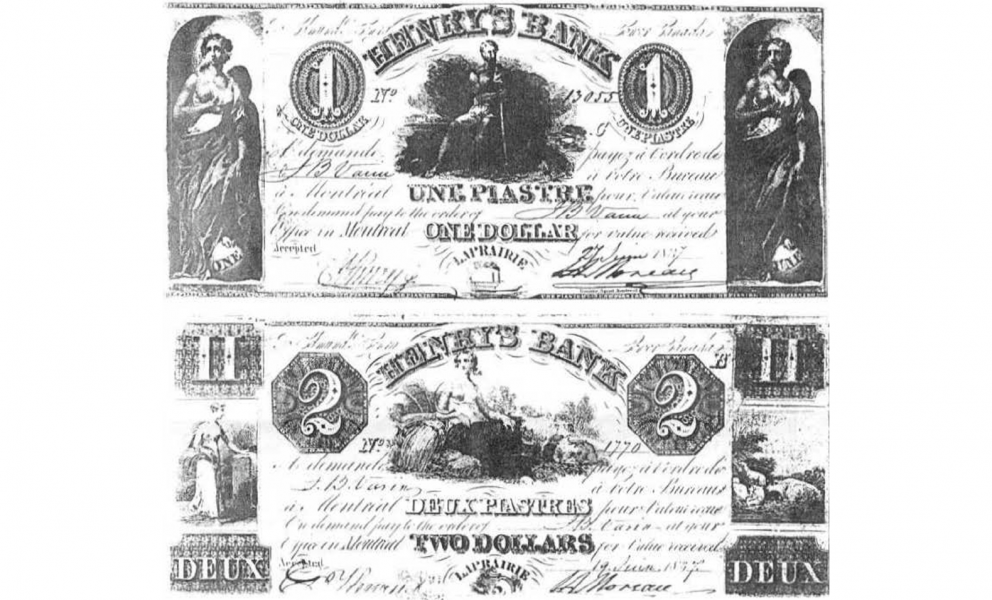

Billets de Banque de 1837

E. Henry, La Prairie

La Société historique de La Prairie a acheté deux billets de Banque datant de 1837, émis par Edme Henry de La Prairie. Ces deux billets ont été payés par des donateurs et seront exposés en permanence dans les mois à venir dans les locaux de la Société.