- Au jour le jour, avril 1997

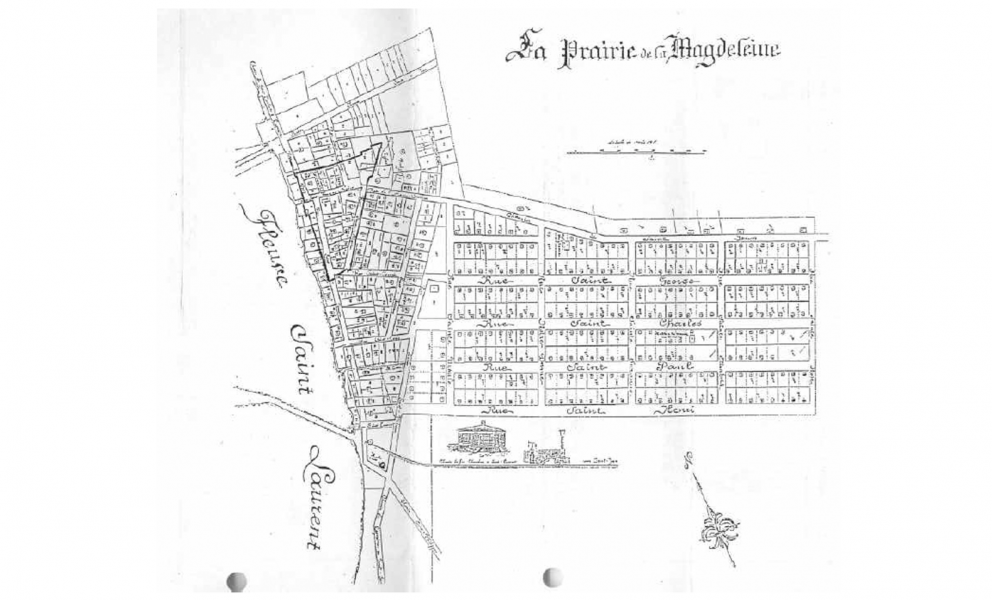

L’occupation du sol à La Prairie

Au début du XIXe siècle, le Village étouffe dans ses limites. La Prairie exerce un attrait économique d’importance et nombreux sont ceux qui veulent s’y établi. Lieu de transit vers New York, qui est port de mer ouvert 12 mois par année, situé face à la métropole financière du Bas-Canada, La Prairie offre une voie privilégiée vers le nouveau pays que sont devenus les États-Unis d’Amérique. Après le transport sur terre jusqu’à Saint-Jean, les marchandises sont expédiées ou reçues par voies d’eau : rivière Richelieu, lac Champlain, rivière Hudson, New York.

Peu de temps après la Conquête de 1760, de nombreux hommes d’affaires anglophones choisissent le Village de La Prairie pour y résider. Bien pourvus financièrement, ils investissent dans les commerces et autres services dont les auberges. Un service de bateau-vapeur assure une navette quotidienne Montréal-La Prairie depuis la première décennie du XIXe s. John Molson, propriétaire des traversiers, rêve déjà de relier La Prairie à Saint-Jean-sur-Richelieu par train. Ce sera réalité en 1836!

Agrandir le Village ne s’avère pas des plus facile. Il faut empiéter sur la Commune, propriété conjointe des jésuites-seigneurs et des colons-censitaires. À deux occasions déjà, depuis l’établissement de la Seigneurie en 1667, le Village avait été agrandi à même la Commune. En 1697, les jésuites en avaient décidé ainsi avec l’accord des 120 censitaires d’alors.

Cependant, au début du XIXe siècle la situation est toute différente. Un observateur qui visite le Village peu après après la Conquête signale que celui-ci se classe parmi les 6 plus importants du gouvernement de Montréal. Il remarque sa forme «d’habitats groupés», avec ses «noyaux denses» de maisons.

À La Prairie est donc établi un assez gros village en 1760, et cela s’explique puisque la Seigneurie a été l’objet d’une colonisation intensive tout au long du régime français. La situation géographique et la proximité de Montréal ont certainement exercé un attrait important auprès des nouveaux colons. On ouvre deux paroisses pour desservir cette population majoritairement rurale : Saint-Constant en 1752 et Saint-Philippe en 1753. Le Village ou Bourg offre les services requis par cette population grandissante.

À suivre dans le prochain numéro …

- Au jour le jour, mars 1997

SHLM – 25e anniversaire

-L’arrondissement historique

– Les publications

Lorsqu'en 1975, le Ministre de la Culture a déclaré le Vieux-La Prairie arrondissement historique, il a proposé aux visiteurs un ensemble bâti "Témoin de la vie quotidienne de nos ancêtres dans un village québécois, fin XIXe s." La SHLM a donc préparé des guides pour que les visiteurs puissent apprécier la valeur patrimoniale des maisons et du quartier et en apprendre davantage sur la vie des habitants qui se sont succédés depuis des siècles. Pour des groupes, on demande que réservation soit faite et nous recevons des visiteurs de tous âges représentant toute une gamme d'intérêts. Le dépliant Parcours historique s'avère un outil très éloquent pour expliquer l’essentiel de notre histoire et des maisons que renferme le Vieux-La Prairie. Grâce à une subvention gouvernementale, nous disposons de trois étudiants pendant les mois d'été. Ils sont à la disposition des visiteurs qui se présentent tous les jours et le dimanche après-midi.

Avec les années des supports écrits ou autres sont venus s'ajouter dans le but d'intéresser plus particulièrement des clientèles scolaires. Notre objectif étant toujours de favoriser la connaissance de notre histoire et des maisons de l'arrondissement historique.

Des jeux ont été créés, dédiés aux jeunes des écoles primaires.

1. Ensemble de casse-tête, de large dimension, qui se veut une initiation à l'archéologie. A être utilisé en équipes.

2. Papier-construction, à colorier et découper pour construire une maquette, réplique du fort de 1705.

De nombreux cahiers proposent des textes et illustrations et présentent un questionnaire avec choix de réponses.

3. Le patrimoine, 8 pages, 1982

4. Ta ville aujourd’hui, 17 pages, 1982

5. Ton quartier, 12 pages, 1982

6. Le site historique, 11 pages, 1982

- Au jour le jour, mars 1997

SHLM – 25e anniversaire (suite)

7. Parcours historique, 28 pages, 1982

8. Parcours historique, remanié, 20 pages, 1991

9. La Prairie, d 'hier à aujourd’hui, cahier d'activités, 48 pages, 1992

10. Rallye historique, 16 pages, 1992.

11. L’arrondissement historique de La Prairie, Jules Romme, 28 pages, 1995.

Dans une catégorie différente, la SHLM a créé, conjointement avec la Commission scolaire du Goéland, un manuel scolaire qui a reçu l'approbation du Ministère de l'Éducation. Cette histoire de La Prairie, avec textes et photos s'adresse aux jeunes élèves de 3e année du cours élémentaire.

12. La Prairie, d'hier à aujourd'hui, manuel-élève, 1993. S'y ajoute, pour chaque classe un album de photos et des textes.

Ces recherches et publications ont toutes été réalisées grâce à des membres-bénévoles qui en ont eu l'initiative et ont travaillé de concert avec des employés rémunérés par le biais de subventions gouvernementales, et la participation constante du Ministère de la Culture.

Pour les projets suivants, la SHLM a pu compter sur les mêmes appuis financiers. Ces publications s'adressent à un plus large public. Nos ARCHIVES en ont fourni la documentation.

13. Fonds Elisée Choquet répertoire numérique, collectif, 129 pages, 1980

14. La Seigneurie de La Prairie de la Magdeleine. 1860-1870, Liste des habitants. collectif, 50 pages, 1985

15. Inventaire paléographié des lots de la Seigneurie de La Prairie, d'après le Fonds administratif des Jésuites, 1670-1775. Réal Robert, 1984-1985, environ 2000 pages

16. Relevé analytique et cartographique des emplacements du village de La Prairie, 1670-1840; Sources principales : les biens administratifs des Jésuites, actes notariés de La Prairie, Marcel Lamarche, 1993-96, environ 2000 pages

Dessins et Plans informatisés

17. Dessin de la Seigneurie de La Prairie, selon la carte de Jos Riel en 1861, Jean-Michel Rouan, 1984

18. Carte informatisée du dessin ci-haut mentionné, Stéphane Desrochers, 1996

19. Dessins informatisés, La Seigneurie de La Prairie par CÔTES, (14 plans), Stéphane Desrochers, 1996

- Au jour le jour, mars 1997

SHLM – 25e anniversaire (suite 2)

20. Inventaire des Actes notariés du village de La Prairie, 1670- 1860. SHLM, direction Michel Aubin, 1975, 350 pages

Ce volume contient des renseignements de première main sur l'occupation successive des lots dans le Vieux-La Prairie et nous permet d'approfondir nos connaissances concernant l'archéologie, la généalogie et l'histoire de notre patrimoine.

Bulletin officiel de la SHLM

21. Le Bastion, 8 numéros, trimestriel, 18 pages, collectif, 1982-1983. Sujets historiques, inédits et variés.

Depuis quelques années, un bulletin de 8 pages, publié 10 fois l'an "Au jour le jour" se veut un lien entre les membres de la SHLM. On y traite de généalogie, d'évènements, d'activités économiques ou culturelles et de personnages ayant marqué l'histoire de La Prairie. Le Fonds E. Choquet et certains fonds privés en constituent les principales sources de renseignements. Ce bulletin est expédié par la poste à tous nos membres.

Le 249 rue Ste-Marie, accueil et activités.

Des expositions thématiques annuelles sont présentées dans l'espace réservé au musée. L'objectif se veut un complément visuel à toutes les autres activités. Le choix des thèmes est toujours orienté vers un aspect particulier de l'histoire de La Prairie. Le temps fort des visites se situe de juin à septembre.

Pour le grand public, des conférences sont offertes à notre local, au rythme de 7 fois l'an.

Le local est ouvert aux visiteurs et chercheurs tous les jours de la semaine. L'accueil est assuré par des bénévoles qui les reçoivent et leur fournissent les renseignements demandés; nos archives et diverses publications répondent habituellement à leurs attentes. De plus, le local est ouvert tous les mardis soirs de l'année de l9h.30 à 22h., pour les chercheurs en généalogie. Certains membres compétents en cette discipline servent d'aides et de guides.

A voir absolument

Notre société s'est enrichie d'une maquette intéressante de 7' x 8', reconstituant, aussi fidèlement que possible le Vieux La Prairie des années 1700. On y retrouve l'emplacement du Fort, de pieux ainsi que la localisation des bâtiments du temps. Nous remercions monsieur Serge Beaulieu pour cette belle réalisation qui a nécessité beaucoup de recherches et de patience.

- Au jour le jour, février 1997

Quelques-unes des publications de nos membres

Bourdages, Gaétan, Yelle, Jean-Pierre, Battershill, Natalie, La Prairie, images d’hier, 160 pages, 1992. Souligne le 325e anniversaire de la fondation de La Prairie.

Bourdages, Gaétan, Létrouneau, Michel, Racine, Paul, la Nativité de La Prairie, 140 pages, 1991. Souligne le 150e anniversaire de l’église actuelle.

Sirois, Elaine, Moulin à vent et meuniers à La Prairie, 1647, 1988, 460 pages.

Robert, Viateur, Généalogie de la famille de Jean-Louis Robert et Albertine Bisaillon 1605-1981, 1981, 510 pages.

- Au jour le jour, février 1997

L’histoire de la SHLM (suite de janvier 1997 – partie 2)

L’histoire se raconte par d’autres témoins et les cartes et plans anciens éclairent éloquemment les renseignements écrits.

Avec le XXe siècle, la photographie ajoute un support visuel très parlant pour qui veut mieux connaître ses ancêtres. Notre collection prend graduellement de l’importance grâce aux dons reçus. Qui, mieux qu’une société d’histoire, peut conserver ces photographies qui se dissipent trop souvent lors de décès?

De par notre constitution, la SHLM s’est donné comme mandat de DIFFUSER la richesse de ses archives. Pour ce faire, celles-ci doivent être accessibles et il faut surtout que l’on sache qu’elles existent. Ce rôle. La SHLM ne le perd jamais de vue. Aussi, depuis 1990, l’informatique nous est apparu un moyen efficace de diffusion.

Les documents suivants ont été lus et inventoriés. Us nous Livrent une banque de noms, d’actes et la situation géographique d’habitation de nos ancêtres à travers toute la Seigneurie de La Prairie.

- Le Fonds des Jésuites presqu’en entier

- Inventaire cartographique et photographique

- Cartographie informatisée des lots et des habitants de la Seigneurie La Prairie depuis les origines d’après un plan de Jos Riel en 1861

- Plan Gipoulou 1788

- Cadastre abrégé 1836-1840

- Plans superposés du Village de La Prairie, depuis 1978, remontant aux origines, dont le Fort en 1705, d’un plan de Gédéon de Catalogne

- Baptêmes et Sépultures, paroisse de la Nativité, l670-1990

- Une partie des recensements.

L’informatisation de nos archives marquait le premier pas vers l’entrée sur l’autoroute informatique. L’étape suivante constitue la création d’un logiciel: ARCHILOG. Ce fut une première au Québec.

Pour comprendre l’organisation des Archives, pour s’y retrouver. ARCHI-LOG devient un outil informatique de gestion et de description des documents d’archives. Afin d’asseoir le logiciel ARCHI-LOG sur des bases solides, non-contestables, la SHLM a pris modèle sur certains éléments fondamentaux des Archives nationales du Québec. Notre logiciel est rigoureusement conforme aux normes internationales des règles de descriptions des documents d’archives (RDDA): fonctions diverses, index, vocabulaire contrôlé et universel, etc. Un guide d’utilisation en facilite l’usage. A date, 5 centres d’archives en ont fait l’acquisition.

Pour élargir le rayonnement de la SHLM, d’autres projets sont en cours. Durant l’hiver 1977, nous oeuvrons à la réalisation d’outils de connaissance et de diffusion sur l’arrondissement historique. L’appui financier nous est fourni par le Ministère de la Culture, bureau régional de Saint-Jean-sur-Richelieu. Bénévoles et personnel rémunéré travaillent de concert pour réaliser une brochure et un site WEB.

Cette brochure se veut un instrument d’information et une invitation lancée à tous les résidents de La Prairie pour une visite de l’arrondissement historique. La brochure sera distribuée par la poste, moyen jugé efficace pour rejoindre tout le monde.

Dans le but d’atteindre un public plus élargi, dans un deuxième volet du projet, la SHLM lancera son site Web dans un avenir prochain.

Notre entrée sur l’autoroute informatique, INTERNET sera devenu réalité. Voilà donc un autre sujet de fierté pour tous les membres de la SHLM !

Que de chemin parcouru en 25 ans !

- Au jour le jour, février 1997

L’histoire de la SHLM (suite de janvier 1997)

Au local de la SHLM de multiples activités sont en marche, et les membres qui y travaillent développent des projets qui rencontrent leurs goûts. Aujourd'hui, nous décrirons plus particulièrement le secteur des ARCHIVES.

Parlons d’abord des ARCHIVES ÉCRITES. Les Biens des Jésuites, 1647-1798, constituent la pièce maîtresse de toutes nos sources sur l’histoire de la Seigneurie de La Prairie. Patiemment et minutieusement, certains de nos membres en ont fait la lecture des photocopies et microfilms. Ils se sont initiés à la paléographie, déchiffrage d'une écriture et d'un vocabulaire datant de deux ou trois siècles. Comme résultat, nous avons des renseignements de première main sur les actes de concessions des terres: situation, superficie, noms des colons, etc. Le Fonds des Jésuites totalise 20,000 documents.

Le Fonds Élisée Choquet apporte une suite et un complément aux Biens administratifs des Jésuites : histoire sociale, généalogique, politique, économique, culturelle etc. jusqu’au milieu du XXe siècle. Le Fonds La Prairie, d’hier à aujourd’hui est un instrument de connaissances qui se veut l’histoire telle que vécue plus près de nous. Nous continuons systématiquement la collecte d’articles de journaux et autres qui marquent la généalogie et l’histoire de La Prairie d’aujourd’hui et de la région. S’ajoutent à cette documentation les Fonds privés donnés à la SHLM; celle-ci apparaissant l’organisme tout désigné pour assumer la garde de ces histoires de famille ou d’institutions.

Les archives généalogiques méritent une place particulière à la SHLM. Pendant plus de 6 années, 12 membres-bénévoles et 35 employés ont travaillé à ces recherches. En effet, il est fréquent que le motif de la première rencontre avec nos visiteurs s’avère être une recherche de leurs ancêtres. Les renseignements généalogiques se trouvent dans tous nos Fonds d’Archives, cependant, nous en avons rassemblé un grand nombre dans des dossiers spécifiques, de manière à faciliter la recherche. Un travail d’importance a été effectué également dans les microfilms et les registres et la paroisse de la Nativité de La Prairie; différents centres d’archives ont été consultés pour colliger toutes les informations sur les Baptêmes et Sépultures de la Seigneurie de La Prairie, 1660-1990. Cette documentation informatisée de 50,000 noms fera l’objet d’une publication en 1997.

- Au jour le jour, janvier 1997

SHLM: Un solide départ en 1972 (suite)

Tout aussi important est le rôle joué par le conseil municipal de l'époque sous la direction du maire Jean-Marie Lamoureux. Les élus municipaux manifestent un grand intérêt pour le projet.

Dans un quartier qui a mal vieilli, ils entrevoient une vie nouvelle et un apport important pour toute la municipalité. Leur enthousiasme et leur précieuse collaboration stimulent les membres de la SHLM et s'avèrent un encouragement de taille.

Pour sensibiliser les résidents du secteur à la valeur patrimoniale du "Vieux", la SHLM organise en 1972 et 1973 les fêtes de la St-Jean. Ces fêtes attirent plusieurs milliers de visiteurs et participants. La population du quartier participe activement en décorant les maisons, plantant des fleurs, etc. La ville collabore généreusement sous la direction de monsieur Guy Dupré, alors directeur général.

L'arrondissement historique de La Prairie devient réalité en 1975. La déclaration officielle reconnaît la valeur patrimoniale des édifices dans le secteur. Il devient donc très important de préserver les édifices existants et de s'assurer que les interventions architecturales des extérieurs ainsi que les usages permis respectent la nouvelle vocation du quartier. Par les règlements de zonage, la ville peut jouer un rôle essentiel. Faire revivre un secteur qui a un grand besoin de rénovation signifie quelquefois des négociations ardues avec certains propriétaires. Les résidents qui ont investi beaucoup de temps et d'argent pour faire revivre un bâtiment expriment leurs craintes devant certains projets de commerce qui se présentent comme une menace à la qualité de vie qu'offre un quartier majoritairement résidentiel.

À ce jour, le dernier élément pour solutionner ce dilemme se trouve dans l'adoption par le Conseil municipal du règlement PIA (Plan d'Intégration Architecturale). Le quartier s'embellit plus particulièrement entre les années 1976- 1980 lorsque, par un PAQ (Projet d'Amélioration de Quartier), les gouvernements fédéral, provincial et municipal et les propriétaires participent financièrement à la réfection des infrastructures et au dégagement de bâtiments vétustes qui font place à des parcs et autres utilités publiques. Le local du 249 Ste-Marie, où loge la SHLM depuis 1974, est rénové et on y fera des aménagements de qualité.

Les membres-bénévoles de la SHLM utilisent le local pour leurs nombreuses activités. Une précieuse collaboration s'organise pour la recherche et la classification de documents d'ARCHIVES. Les documents écrits sur l'histoire de La Prairie, éléments essentiels pour la connaissance de notre passé, s'accumulent.

Aux Archives nationales du Québec à Montréal, on conserve les archives de l'abbé E. Choquet, historien de La Prairie. Pendant deux années, à raison d'une journée par semaine, trois membres de la SHLM se rendent à Montréal pour classer ces documents dont 20,000 sont photocopiés pour devenir propriété de la SHLM et un index est publié. C'est le début d'une longue aventure qui fera qu'en 1996, nos Fonds d'Archives, qui ont pris de l'ampleur de par leur nombre et qualité, sont devenus des instruments de connaissance d'une grande importance pour tous les chercheurs qui viennent les consulter.

À suivre …..

- Au jour le jour, janvier 1997

SHLM: un solide départ en 1972

Les fondateurs de la Société historique qui se réunissent fréquemment au restaurant « Le Vieux Fort » sont chaleureusement accueillis par Gisèle et Yves Duclos, les propriétaires. Afin de s'assurer d'une crédibilité lors des démarches entreprises pour «sauver» le Vieux-La Prairie, ces pionniers demandent au notaire Maître François Lamarre de rédiger avec eux une constitution et de faire les démarches pour asseoir la Société sur une solide base juridique. Dès le 18 septembre 1972, le Ministère des Institutions financières accorde à la Société les lettres patentes qui donnent à l'Association une existence légale sous l'autorité de la troisième loi des compagnies.

Sept membres signent la requête et depuis, la SHLM est devenue une Société à but non lucratif. Les nombreuses subventions reçues au long des années de la part des gouvernements fédéral, provincial et municipal nous sont accordées en s'appuyant sur cette existence légale.

Les réunions du groupe se tiennent à l'étage du restaurant Le Vieux Fort pendant quelques années et tous les documents historiques que les membres vont chercher aux Archives publiques du Canada et du Québec sont soigneusement conservés chez les FIC, maison provinciale de La Prairie. Après la restauration du local de la SHLM, rue Ste-Marie, celle-ci pourra rapatrier ses documents et les conserver en lieu sûr.

Voilà donc qu'une société historique existe légalement et que, de plus, ses membres s'activent à recueillir des documents d'archives qui seront la preuve que le Vieux La-Prairie a un passé digne d'être conservé puisque son histoire est très riche et que l'aménagement du village représente un quartier au patrimoine bâti diversifié qu'il faut sauvegarder.

Au cours de la même période, un intervenant majeur vient s'ajouter au dossier. Michel Létourneau, étudiant en architecture, travaillant en équipe sous la direction de Lazlo Déméter, professeur à la Faculté d'architecture de l'Université de Montréal, présente l'historique de La Prairie avec le support d’un diaporama. Le patrimoine bâti du Vieux-La Prairie y est particulièrement mis en valeur. Ce travail servira de base pour appuyer la demande de déclaration du quartier en ARRONDISSEMENT HISTORIQUE, en 1975. Michel Létourneau, aujourd'hui architecte, continue d'apporter à la SHLM sa précieuse collaboration.

- Au jour le jour, décembre 1996

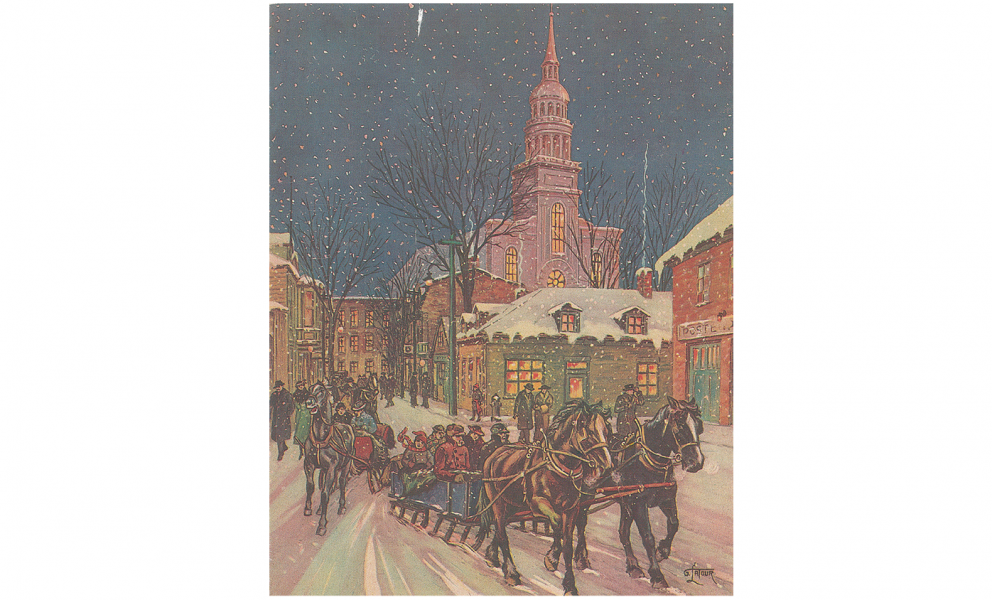

Retour de la messe de minuit à La Prairie

Noël 1933, La Presse

L’église de la Nativité et son clocher forment l'arrière-scène de ce croquis d'hiver, sous la neige. Le cheval et la voiture constituaient encore le principal moyen de transport, particulièrement pour les cultivateurs. L'illustration de la rue Ste-Marie permet de visualiser les nombreux édifices qui la bordent, ce que les photographies d'époque confirment. Ils ont depuis été rasés par les flammes. Au tout premier plan, à droite, se trouve une portion du local actuel de la SHLM ainsi que de la Société littéraire. L'auteur du conte de Noël, daté de 1930, était un familier du secteur. Ses parents, anciens fermiers, demeuraient à l'époque tout près, rue St-Jacques.

E. Desrosiers fréquentait le docteur T. A. Brisson et l'abbé É. Choquet, tous deux passionnés de l'histoire de La Prairie et de la région. Ceux-ci étaient membres actifs de la Société littéraire.