- Au jour le jour, mai 1999

L’enseignement à La Prairie au début du XIXe siècle.

Les politiques successives et leurs conséquences

Situons nous en 1760, alors que la Conquête marque la fin de la Nouvelle-France. La majorité de la population est composée de “Canadiens” dont la langue d’usage est le français.

L’Angleterre, par la loi de 1791 accorde à sa nouvelle colonie certains pouvoirs, un système électif donne au peuple un début de possibilités de pressions sur les élus. L’élite des “Canadiens” revendique des écoles pour l’enseignement du français. En 1824 le Parlement confie aux fabriques catholiques le contrôle des écoles élémentaires. Cependant la population catholique ne peut financer la construction des écoles, leur entretien et les salaires des enseignants. Majoritairement agriculteurs les Canadiens vivent les difficultés économiques de l’époque, auxquelles s’ajoutent des épidémies de choléra. Un climat d’insatisfaction, voire même de révolte règne dans la population. On veut des changements radicaux dans l’organisation sociale et politique, et les ressentiments aboutissent à la Rébellion de 1837-38.

Le Parlement, conscient des difficultés insurmontables dans l’établissement d’un système scolaire adéquat, vote en 1829 la loi des écoles dirigées par des syndics ou commissaires d’écoles. Des fonds publics accompagnent cette loi.

La population locale, dotée du pouvoir d’élire et d’exiger des comptes de ces syndics, rend la position de ses nouveaux élus fort délicate. Les pressions viennent de toutes parts. A part le village, La Prairie compte de nombreux rangs en dans la campagne. Les décisions des syndics sont contestées. Tout est à bâtir mais par où commencer?

Au village, les filles dont les parents sont mieux pourvus financièrement, reçoivent leur éducation au couvent des religieuses de la Congrégation de Notre-Dame établies à La Prairie depuis 1676. Ces religieuses ont fait bénéficier les filles de la paroisse d’un enseignement gratuit depuis les débuts de la colonie. La situation économique ayant changé et surtout la population scolaire s’étant accrue considérablement, les religieuses en sont venues à bâtir un couvent pour pensionnaires. Les filles de familles pauvres n’ont donc, pour leur part, pas d’école ni de professeurs.

Il est intéressant de souligner ici l’intervention de Mme O’Keefe, anglophone catholique résidante de La Prairie qui, en 1829, intervient auprès de l’évêque de Québec pour plaider la cause des catholiques francophones. Elle lui demande son appui afin que les nombreux pauvres du village puissent bénéficier d’une maison assez grande et chauffée, afin de fournir aux enfants l’instruction gratuite en français. Monseigneur Lartigue écrit alors au curé Jean-Baptiste Boucher afin que celui-ci fasse les pressions en conséquence.

- Au jour le jour, mai 1999

L’enseignement à La Prairie au début du XIXe siècle. (suite)

La lettre du curé Boucher adressée à son évêque en 1838, nous donne des renseignements fort intéressants sur l’état des écoles à La Prairie. Nous la reproduisons ci-dessous:

La Prairie, 20 août 1838

Monseigneur,

En réponse à la lettre de votre Grandeur, au Clergé de ce Diocèse, touchant les écoles éxistentes dans les diverses paroisses, j’ai à dire que dans celle de La Prairie,

1.Je ne vois que des écoles mixtes; chaque Maître ou Maîtresse, ayant des écoliers et des écolières.

2. Que le nombre de ces écoles est de huit.

3. Que celui des garçons est de 74.

4. Celui des filles est de 87.

5. Que dans le plus grand nombre de ces écoles, qui ne peuvent être que peu de chose, on n’enseigne sans doute que la lecture et l’écriture: Dans deux s’enseigne encore l’Arithmétique et dans une autre, celle du Prof. Smart (outre la Grammaire angloise) la tenue des livres, la Géométrie pratique et la délinéation des cartes et mappe-mondes.

J.B. Boucher

Pour contrer les difficultés du système scolaire établi en 1829, le Parlement instaure graduellement une nouvelle politique entre les années 1844-1856. Le Conseil de l’Instruction publique précise les fonctions des commissaires devant les autorités municipales représentantes de la population qui les élit.

Maintes péripéties jalonnent la vie des écoles tout au long du XIXe s. L’enseignement pour les garçons s’assurera des bases solides avec l’arrivée des Frères de l’Instruction chrétienne en 1888. Les nombreuses écoles de rang seront dirigées par des professeurs laïcs.

- Au jour le jour, janvier 1999

Steven Simmons, l’itinérant (suite)

Steven prenait part aux récoltes de pommes de terre, tomates, haricots, etc. Vers 3h.de l’après-midi, il se rendait à la maison et demandait : «Madame, me garderiez-vous à coucher ?» mais oui, reste mon prophète, lui répondait la maîtresse de maison. Pour témoigner sa reconnaissance, Steven prenait part à la corvée de la lessive en brassant manuellement le moulin et en effectuant les changements d’eau.

Le coucher à l’étage, amusait les garçons et ceux-ci faisaient de gros efforts pour ne pas rire du spectacle de la prière de Steven. Agenouillé au pied du lit, à haute voix, le très catholique Irlandais s’adressait longuement et directement à Dieu.

«Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.

J’aime Dieu, je me donne à Dieu,

J’ai un grand regret d’avoir offensé Dieu »

Suivait ensuite le Je vous salue Marie et un grand nombre d’autres prières héritées de son enfance. Ayant terminé, il s’allongeait sur son matelas très confortable, dont l’enveloppe de coutil était bourrée de feuilles de blé-d’Inde séchées.

Dans les campagnes, lorsqu’arrivait Steven, on disait, voilà prophète celui qui prédit la température. Le rituel était le suivant : prophète appuyait son oreille sur le mur extérieur, frappait quelques coups et écoutait longuement. Avec assurance il rendait son pronostic : demain, il fera beau ou mauvais ! On le croyait, ou presque, et les cultivateurs qui le logeaient organisaient en conséquence la journée du lendemain.

Tous les fermiers qui logeaient prophète entretenaient ses vêtements et lui donnaient également pantalons, chemises et autres. Chez Ulric Page et Alfred Lefort on le recevait particulièrement bien et on se montrait généreux envers l’itinérant, ami de tous.

Arriva un été où prophète ne revint plus ; personne ne connut jamais ce qu’il lui était advenu.

Dans les mémoires, on se souvint longtemps de l’Irlandais, foncièrement bon, qui visitait annuellement la campagne de La Prairie. Plusieurs même regrettaient son passage, l’étranger des vieux pays était devenu un des leurs.

- Au jour le jour, janvier 1999

Steven Simmons, l’itinérant

Dans les années 1915-25, circulait régulièrement dans les campagnes de La Prairie, un itinérant que les cultivateurs accueillaient volontiers chez eux. Voici son histoire, telle que racontée par une octogénaire de La Prairie.

Steven Simmons, l’Irlandais, était venu au Québec via l’Angleterre. De son enfance, personne ne savait le récit. Pourquoi ce célibataire avait-il décidé d’émigrer ? Il était libre de tenter l’aventure pour un pays nouveau délaissant l’Irlande où sévissaient de sérieux problèmes économiques. Physiquement, Steven ne pouvait passer inaperçu. Plutôt chétif, il mesurait à peine 5 pieds. Ses cheveux noirs frisottant et toujours en bataille encadraient un visage aux pommettes saillantes dans lequel brillaient des yeux qui scrutaient ses interlocuteurs.

Son passage à La Prairie s’effectuait à la fin de l’été et à l’automne. D’où venait-il? Personne ne l’interrogeait à cet effet. On savait qu’il avait passé l’hiver dans la région des Cèdres, près de Montréal. Sa bonne santé témoignait du confort dont il avait joui.

La Côte St-Lambert était son point d’arrivée à La Prairie. Les fermiers l’accueillaient, dont les Boyer, pour quelques jours. Toujours poli, sans insister indûment, il sollicitait le gîte et le couvert. On le recevait, presque à titre d’ami, sans méfiance aucune. Il jouissait d’une réputation d’honnêteté proverbiale.

La fille d’Arthur Desrosiers relate plus en détail un séjour à la ferme. Voyageant par la route de terre, Steven longeait la commune, à la sortie du village ; la première maison était située sur les rives du fleuve. Steven attendait sur le perron. Après un temps d’arrêt il frappait à la porte. Timidement il demandait à Mme Desrosiers :«Madame, puis-je manger chez vous ?» Celle-ci le recevait chaleureusement et l’invitait à partager le repas.

- Au jour le jour, octobre 1997

La «culture» à La Prairie aux XIXe et XXe siècles (suite et fin)

Lors du décès de l'Abbé E. Choquet, le diocèse remettra tous ces documents dont il s'était constitué le gardien aux Archives nationales du Québec à Montréal.

Au début des années 1978, des membres de la SHLM se rendront régulièrement à Montréal et effectueront le travail d’inventaire, de compilation et d'indexation de tous ces documents. Vingt mille (20,000) photocopies des principaux documents deviendront propriété de la SHLM; c'est le Fonds d'Archives Élisée Choquet.

Élisée Choquet met à la disposition du grand public intéressé à la connaissance de l'évolution de la Commune, cette institution majeure des Seigneuries de la Nouvelle-France, le volume Les communes de La Prairie, publié en 1935. Résultat d'une recherche effectuée avec grande rigueur, ce volume est LA référence obligée permettant de connaître les changements subis par ce grand territoire découpé à même la Seigneurie de la Prairie dès 1667. «La fin de la terre», roman d'anticipation scientifique est publié en 1931 par un auteur natif de La Prairie. Emmanuel Desrosiers situe le centre nerveux des savants qui préparent la fuite vers la planète Mars dans l'île au Diable, en pleins rapides de Lachine. N'eut été de son décès prématuré à l'âge de 48 ans, E.D. aurait publié son manuscrit «Rien que des hommes» qui décrit la vie des humains sur Mars et leur nostalgie en se souvenant de la Terre où ils espèrent revenir.

Une femme, Cécile Beauregard, sous le pseudonyme d'Andrée Jarret, publie «Le médaillon fatal» en 1924. Ce roman d'amour est une analyse perspicace de la mentalité des habitants de La Prairie dans notre village, centre de vie pour une population à majorité rurale. Ses descriptions du La Prairie d'alors, devenu en cette fin du XXe siècle Le Vieux-La Prairie que l'on veut jalousement conserver, présente un milieu de vie, et un aménagement urbain qui a peu changé depuis.

Depuis la nuit des temps, l'être humain a su agrémenter sa vie par des loisirs qui faisaient oublier la monotonie d'une vie quotidienne laborieuse. Il est intéressant de suivre l'évolution des divertissements choisis par nos prédécesseurs dans le La Prairie des XIXe et XXe siècles. La contribution des talents locaux suscitait une cohésion sociale qui permettait à chacun de vivre un sentiment d'appartenance à son village et à sa région. Le divertissement "chez soi", dont la télévision, a provoqué une vague d'individualisme que certaines essayent de compenser par l'appartenance à une multitude d'associations ou clubs sociaux. La vie communautaire d'autrefois s'est transformée sous l'impact des inventions récentes qui ont fait éclater le nombre des possibilités offertes à qui veut et peut se les offrir. L'évolution el les changements avec le temps demeurent donc une loi de l'histoire à laquelle toutes les générations sont inévitablement soumises.

- Au jour le jour, septembre 1997

La «culture» à La Prairie aux XIXe et XXe siècles

Les archives de la SHLM permettent de dresser, entre autres, un portrait des activités culturelles offertes pour La Prairie et la région, plus particulièrement aux XIXe et XXe siècles. Nous avons choisi la période s’étendant des années 1850 à 1950 environ.

Soulignons tout d’abord que La Prairie est le lieu de départ du peuplement de la Seigneurie (1667). Son importance administrative demeure au cours des siècles. C’est à La Prairie que les autorités installent le Bureau d’enregistrement des transactions foncières et immobilières du Comté, dont La Prairie est le chef-lieu. Le nom de “La Prairie ” désigne également les circonscriptions électorales au niveau provincial et fédéral. Centre administratif, La Prairie propose des activités culturelles à la population locale ainsi qu’à celle des villes environnantes.

Au début du XXe siècle, l’agriculture domine toutes les autres activités économiques et le gouvernement provincial crée un bureau de 3 agronomes qui a pignon sur rue, chemin de St-Jean, face à l’église. La foire agricole d’automne est alors un événement très important et fort couru. Il y a évidemment exposition des produits de la terre jumelée à l’étalage des produits d’artisanat confectionnés par les membres du Cercle des Fermières. Dans la Commune, une importante fête foraine attire des participants de tous âges pendant plusieurs jours. C’est d’ailleurs au même endroit qu’est situé l’actuel Marché des jardiniers.

La fête d’envergure offre des courses de chevaux, spectacles de lutte, jeux d’adresse, manèges et bien d’autres attractions. L’endroit porte le nom de Kempton Park, et on y est actif tout au long de la belle saison.

Dans le village, lieu par excellence de rassemblements, une fanfare offre régulièrement des concerts dans le parc situé sur les rives du fleuve, face à l’Hospice des religieuses de la Province. C’était un divertissement très apprécié qui attirait une foule nombreuse.

Le bazar, organisé par les religieuses de l’Hospice et les dames patronnesses, durait plusieurs jours. Les jeux d’adresse amusaient les jeunes qui exhibaient leurs talents, mille et un tirages sollicitaient les contributions des assistances. Fête importance, le bazar apportait un revenu appréciable aux religieuses qui avaient charge des pauvres et logeait les orphelines de la région et quelques personnes âgées.

La chorale paroissiale offrait aux fidèles, mélomanes ou autres, des offices religieux où le chant grégorien savait plaire, aux dires des chroniqueurs de l’époque. Des concours de chorale, organisés au niveau du diocèse, attribuaient des prix et La Prairie en sortait souvent gagnante.

- Au jour le jour, septembre 1997

La «culture» à La Prairie aux XIXe et XXe siècles (suite)

Un public plus restreint, fasciné par les images qui bougent, fréquentait régulièrement la première salle de cinéma de La Prairie, située rue St-Ignace, au début des années 1920, on l’appelait le théâtre de tôle. Une maison privée, qui existe encore aujourd’hui, recevait les premiers cinéphiles.

Fin des années 1930, le grand public se voit offrir par la brasserie Molson des films parlants, en belle saison, dans la cour des garçons fréquentant l’Académie St-Joseph, rue St-Ignace. Lorsque la température le permet à la nuit tombante, les spectateurs, debout, applaudissent les films d’aventure, surtout américains.

Il faut attendre la fin des années 30 et le début des années 1940 pour que se bâtisse une salle de cinéma, chemin St-Jean, angle Notre-Dame. Construite en amphithéâtre, cette salle offrait des fauteuils confortables et des répertoires comprenant de nombreux films français. Les films américains, traduits ou non, viendront plus tard. La clientèle est majoritairement francophone et vient des villes et villages environnants. L’accélération de l’étalement des banlieues, dont Brossard, permettra la naissance d’autres salles et on cessera alors les activités au cinéma de La Prairie.

Après cette énumération, forcément restreinte, des activités culturelles populaires offertes aux résidents de La Prairie et de la région, relevons certaines activités qui attirent un public moins nombreux. La Société littéraire de La Prairie, fondée en 1853, est l’institution majeure qui marquera la vie culturelle pendant plusieurs décennies.

Logée en plein cœur du village, la Société offre une bibliothèque bien fournie, une salle de lecture et des conférences. Des représentations théâtrales sont régulièrement offertes par des troupes locales. Des comédies légère, œuvres d’auteurs français ou locaux offrent un divertissement apprécié. Cette vocation de salle de théâtre s’est maintenue depuis le mi-XIXe siècle à aujourd’hui. Au même endroit, des comédiens amateurs continuent de présenter du théâtre, surtout en belle saison.

La bibliothèque, créée au XIXe siècle, offre au public lecteur des volumes français choisis pour leur orthodoxie religieuse. Il fallait éviter à tout prix les écrivains s’inspirant de la philosophie anticléricale issue de la Révolution française de 1789.

La salle littéraire était également le lieu où ensembles musicaux et chanteurs de talent ajoutaient aux divertissements de qualité offerts aux résidents de la région.

Le village des années 1920-30 compte un certain nombre de lettrés qui ont eu le privilège de bénéficier d’études avancées : littérature, médecine, droit. L’abbé Élisée Choquet, détenteur d’un doctorat en littérature française, anime et stimule ces personnes instruites. Ensemble, ils organisent des activités culturelles présentées à la salle littéraire. Bien plus, plusieurs manifestent leur intérêt pour l’histoire du La Prairie d’autrefois en cherchant et recueillant une impressionnante masse de documents écrits dont la source remonte quelquefois au début de la colonie. Avides de mieux connaître l’histoire du quotidien et des petites gens, ils font appel aux personnes âgées qui livrent la richesse de la tradition orale.

À suivre dans notre prochain numéro…

- Au jour le jour, mai 1997

L’occupation du sol à La Prairie (suite d’avril 1997 – partie 2)

Dans les hautes sphères gouvernementales on cherche une solution au problème aigu du financement des écoles. Pourquoi ne pas utiliser l’usufruit des Biens des Jésuites? Bien plus, il apparait tout à fait légitime de convertir du terrain où ceux-ci ont des droits de propriété en terrains lotir. C'est ce qui advient à La Prairie. A même la Commune on taille un terrain résidentiel. L’acquéreur d'un lot s'engage cependant à payer des renies seigneuriales pour toujours.

(…) Suivant la Coutume de Paris et le titre de concession dans la Seigneurie de La Prairie (…)

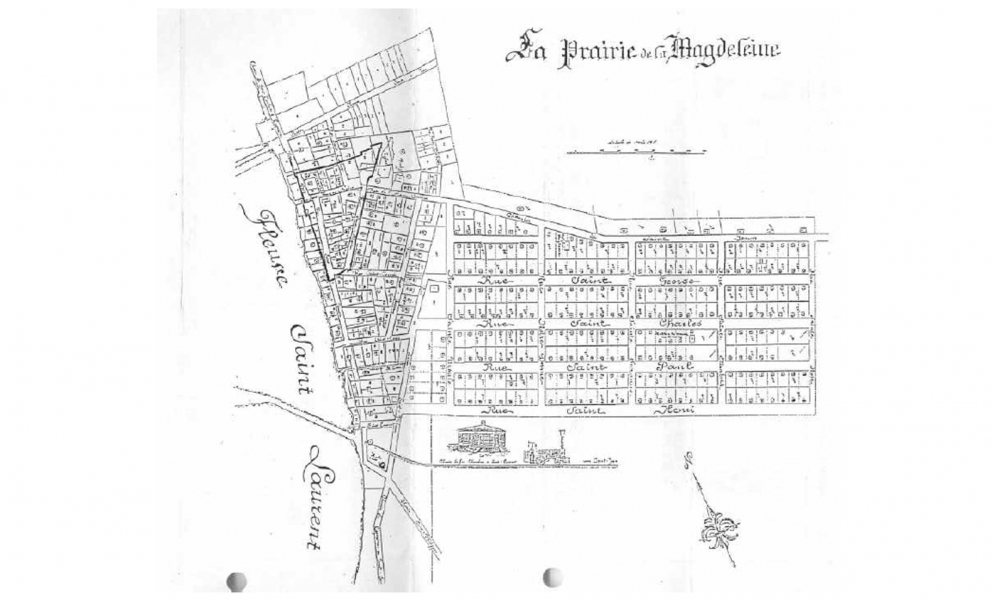

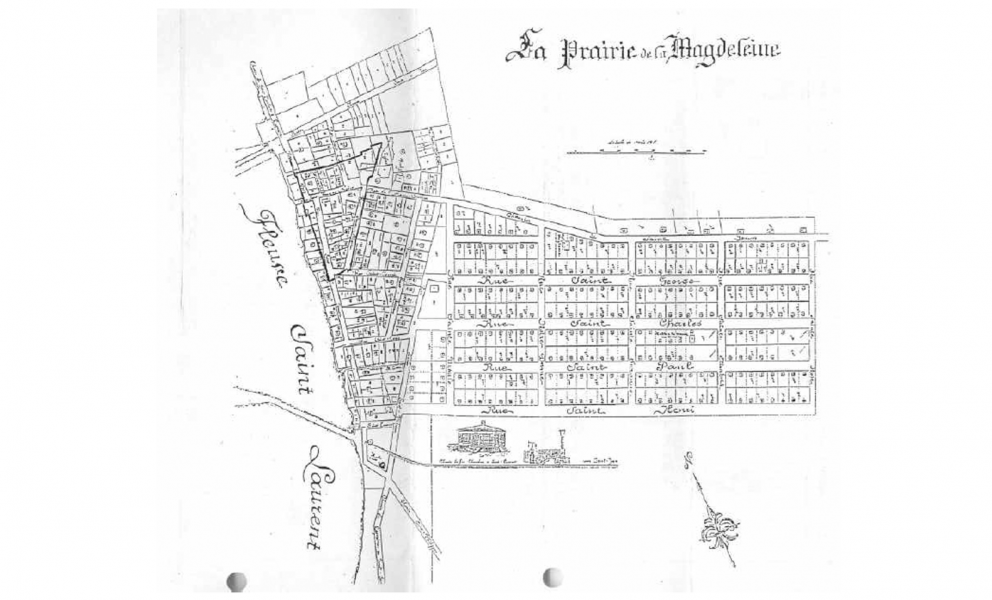

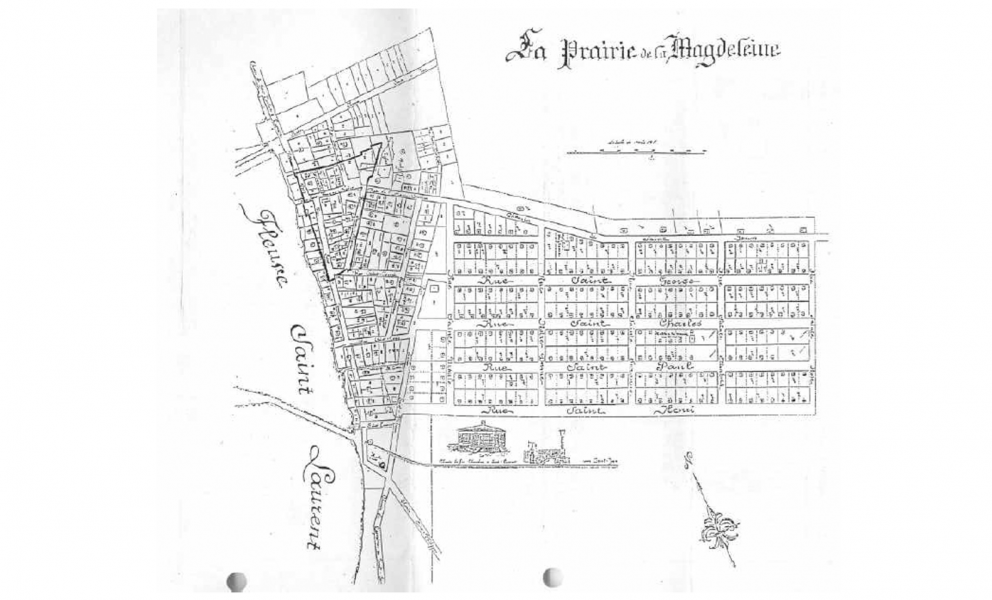

Le plan d'arpentage de William Sax présente l’image d'un terrain sans obstacles. Chacun des lots mesure 60 pieds de front par 90 pieds de profondeur pour une superficie de 50 toises. Les piquets de bornage sont en cèdre! Par opposition, le plan du vieux village offre une forme irrégulière et singulière héritée du tracé du Fort existant en 1705. L'actuel arrondissement historique (1997) a conservé cette particularité unique au Québec.

Le Fort Neuf comprend 224 lots pour habitations, 12 lots sont réservés pour l'église et son cimetière. Les limites sont celles d'aujourd'hui: rue St-Henri, rue Sainte-Rose, chemin de SaiJ1t-Jean et rue Saint-Laurent. Cc nouveau quartier, baptisé Fort Neuf, co11scrvernccue appellation jusqu'en 1950. On disait: Allons au Vieux Fort ou au Fort Neuf.

Déjà en 1821, 167 lots ont trouvé acheteurs. Le bas niveau du sol du nouveau quartier fera que les habitations se construisent d’abord au sud-est de la rue Notre-Dame. Chaque propriétaire s'engage par contrai à participer à une corvée pour creuser un fossé qui canalisera l'eau de pluie et de fonte des neiges vers le fleuve. De plus, ces terrains facilement inondables recevaient les eaux du fleuve lorsqu'à l'automne il y avait la «prise des glaces» ou inondation. Cette vulnérabilité retardera les constructions dans le quadrilatère des rues Saint-Laurent, Saint-Georges, Notre-Dame et Saint-Henri. Le long de la rue Saint-Georges, certains terrains demeureront vacants jusque dans les années 1930-40. Les «anciens» conservent en mémoire les jardins qu'on y cultivait et les pacages pour chevaux dans le «grand bout». Pour les jeunes, ces terrains devenaient une patinoire fort achalandée. La nature fournissait chaque année «l 'eau montée» et le domaine (l'actuel quartier La Citière) offrait lui aussi une surface gelée qui devenait lieu d'amusement.

Un événement majeur viendra accélérer l’urbanisation de la Rive-Sud du Saint-Laurent, l’ouest de Saint-Lambert, dans les années 1950: la canalisation du fleuve Saint-Laurent. Certains autres facteurs contribueront également à celle venue en grand nombre de citoyens qui quittent Montréal pour la banlieue. Le territoire de La Prairie change, et rapidement. Jamais plus pourra-t-on dire de La Prairie que c'est une petite ville semi-rurale. A même les fertiles terres agricoles de l'ancienne ville et Seigneurie vont naître deux villes: Candiac et Brossard. Celle dernière devient vite cosmopolite et sa population dépasse les 60,000 habitants à l'aube du XXIe siècle. La Côte Sainte-Catherine, autrefois cultivée par les censitaires du début de la colonie, se sépare de La Prairie et devient ville autonome.

- Au jour le jour, mai 1997

L’occupation du sol à La Prairie (suite d’avril 1997 – partie 3)

Dans le territoire que conserve La Prairie, on modifie l’utilisation de plusieurs terres pour y implanter le quartier résidentiel de «La Magdeleine». Dans le cœur de la ville, le grand terrain laissé vacant par l’ancienne commune est exproprié par la municipalité, loti et rapidement construit. On y crée une deuxième paroisse, le Christ-Roi. Puisque les droits de 1694 existent toujours, une indemnité est négociée. Les ayant droit, soit les censitaires, représentés par les syndics de la Commune, font appel à la Législature provinciale pour que prenne fin l’existence de la Commune de La Prairie de la Magdeleine, ce qui est accordé en 1966. Conséquemment, les Jésuites demeurent les seuls propriétaires de ce qui reste des terrains de la Commune.

En compensation pour cette transmission de propriété, les Jésuites avaient accepté de verser la somme de 350 000 $ à être partagés entre 713 censitaires. À titre d’exemple, la somme de 255 $ a été versée au propriétaire des lots 136-137, dans le Village, rue Saint-Jacques. Quant au propriétaire des lots 211 à 216, situés rue Saint-Georges, dans le Fort Neuf, il recevra 125 $.

La Commune de La Prairie a existé de 1694 à 1966 comme entité juridique à propriété partagée. Depuis 1966, les Jésuites ont vendu tous leurs terrains de l’ancienne commune à des promoteurs immobiliers.

Après Brossard et Candiac, La Prairie devient à son tour une banlieue de la métropole. Des quartiers résidentiels nouveaux sont bâtis : La Citière (ancien domaine des Jésuites), le Grand Boisé (partie de la commune), l’arrondissement et la Clairière. La Ville de La Prairie établit un nouveau plan d’urbanisme (no 940) en 1993. Une vaste étendue agricole est conservée en direction sud-est vers Saint-Luc et l’Acadie. Cette zone verte, vestige des concessions où les premiers colons se sont taillés une terre dans le pays neuf qu’était la Nouvelle-France, rencontré à l’opposé, sur les rives du grand fleuve, «l’arrondissement historique», le Vieux-La Prairie, dont la configuration témoigne de l’existence du Fort de 1705.

La Prairie, ville d’avenir, se souvient de son passé

- Au jour le jour, mai 1997

L’occupation du sol à La Prairie (suite d’avril 1997)

Louis Lavallée, historien de la Seigneurie de La Prairie, avoue cependant être dans l’impossibilité de chiffrer la population. Dès son origine, La Prairie s’avère un lieu de passage pour une population “flottante” composée de voyageurs et autres qui n’y prennent pas racine.

Francophones et anglophones s’unissent en 1819 pour presser les autorités de repousser les limites du Village. La pétition signale l’urgence d’agir pour satisfaire les nombreuses demandes de futurs villageois. Les protestants réclament des terrains pour y bâtir un lieu de culte, des artisans réclament un lieu pour y établir leurs boutiques et plusieurs «retraités» veulent quitter leur ferme pour habiter le Village. Sans le dire, des spéculateurs voient miroiter les bénéfices futurs entraînés par la hausse de prix des terrains.

L’empiètement dans la Commune est d’importance, et l’acquisition des terrains doit s’effectuer en tenant compte de plusieurs facteurs.

Tout d’abord, il faut savoir que les jésuites se sont vus garantir la jouissance de leurs biens par le traité de Paris de 1763. Ces biens sont alors considérés «biens ecclésiastiques». Signalons ici que les jésuites avaient reçu 1/8 de toutes les terres concédées par le Roi de France, la superficie totalisant près d’un million d’arpents. C’est à peine inimaginable… La nouvelle colonie britannique établie dans le Bas-Canada doit se peupler. La vallée du Saint-Laurent était convoitée depuis si longtemps et l’Angleterre craint les populations du sud qui sont déterminées à en faire une 14e colonie dans l’Union américaine. En 1776, les États d’Amérique déclarent leur indépendance et coupent leurs liens avec l’Empire Britannique. C’est l’exode des loyalistes, dont 6,000 émigrent au Bas-Canada. La population francophone se chiffre à 113,000 en 1784. Les loyalistes prennent racine à l’extérieur des Seigneuries, ne voulant pas s’astreindre à un régime de propriété foncière qui leur est entièrement étranger.

Les gouverneurs qui se succèdent après la Conquête à la direction du Bas-Canada accusent des accrocs aux garanties des jésuites. Cependant, jusqu’en 1819, la Commune de La Prairie demeure dans ses limites établies en 1724.

Au pays, en 1800, décède le dernier jésuite résidant au Canada. Rappelons que l’ordre des jésuites avait été supprimé en 1773 et sera rétabli par le Pape en 1814. Pendant 40 ans, la Compagnie de Jésus a cessé d’être reconnue par l’Eglise; l’administration de ses biens au Canada avait été assumée par le gouverneur britannique.