- Au jour le jour, décembre 1999

Les catholiques et les déviants (suite de novembre 1999 – Partie 2)

Les historiens signalent à maintes reprises que les relations entre les curés et leur évêque manquaient de cordialité; on n'était pas d'accord avec sa rigueur et son austérité. On l'accusait même d'afficher une doctrine fortement teintée de jansénisme, mouvement religieux français formellement condamné par l'Église de Rome. La population de La Prairie n'était pas la seule à recevoir des ordres de «redressement» venant de l'évêque. Quel effet a produit l'ordonnance de 1719? Nous l'ignorons.

En l'an 2000, 300 ans plus tard, Mgr de Vallier, cet ecclésiastique formé dans la France d'avant la Révolution se croirait issu d'une autre planète. L'histoire religieuse et l'expérience de chacun témoignent aujourd'hui des changements profonds dans la population des paroisses et de toute la province relativement à l'influence de l'autorité religieuse.

Le recensement de Statistiques Canada, 1991, est très significatif à cet égard. On y apprend que 57% de la population du Québec est non chrétienne. Dans l'ensemble du Québec et jusque dans les fins fonds des campagnes, le pourcentage des sans religion talonne de près le nombre de ceux qui se déclarent catholiques romains. La Prairie a suivi le mouvement de cette évolution. En 1719, on ne pouvait même imaginer ce que seraient les déviants immoraux du 20e siècle.

- Au jour le jour, novembre 1999

Le Sault Saint-Louis: Un obstacle d’importance … à vaincre!

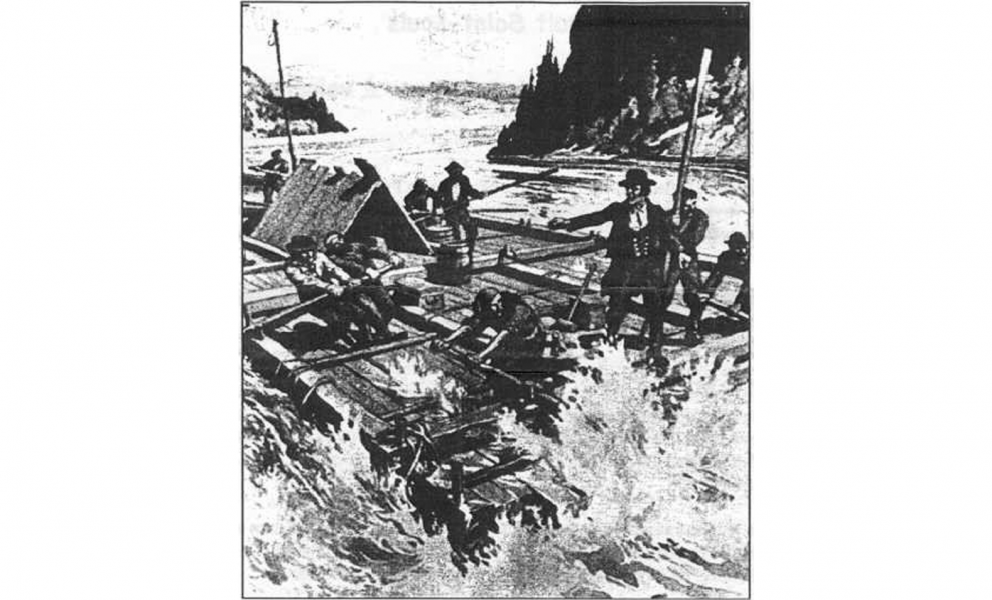

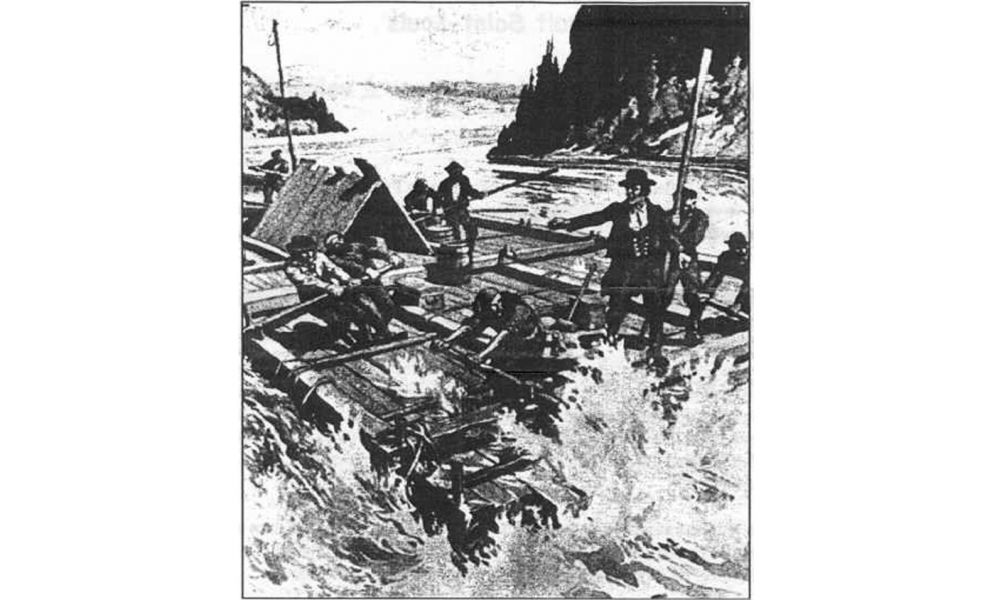

En remontant le fleuve Saint-Laurent, le bassin de La Prairie est un vaste plan d'eau qui conduit les voyageurs à la Côte Sainte-Catherine. Pour continuer le voyage en amont, il faut affronter un obstacle naturel, le Sault-Saint-Louis, désigné également Rapides de Lachine. Un niveau d'eau de différence appréciable sépare les pieds des rapides du lac Saint-Louis. Les chutes étroites, rapides de Lachine, sont le chemin obligé pour passer d'un plan d'eau à l’autre. A travers les âges, voyons les moyens employés pour remonter ou descendre cet obstacle vers la pénétration du continent.

Les Amérindiens avalent développé un savoir-faire depuis des siècles lors de l'arrivée des blancs. Nos ancêtres venus de France bénéficiaient de leurs conseils et expertise. En revenant de la région des Outaouais plus particulièrement, ils avaient appris à manœuvrer avec succès leurs canots lourdement chargés de précieuses fourrures lors de la descente des rapides. Il fallait compter avec l'étroitesse de l'espace, la rapidité du courant et les dangers des rochers à fleur d'eau.

Sous le régime français, les trafiquants de fourrures avaient mis au point un bateau à fond plat sur lequel on pouvait empiler jusqu' à 3 ou 4 tonnes de marchandises. On s'aidait au moyen de rames et de solides perches pour éviter les écueils de la descente.

Après 1760, les marchands anglophones construisent des bateaux à fond plat également, de dimensions plus considérables. Les Américains, début XIXe siècle, font les plans des Durham's Boats, à fond plat. On pouvait y transporter de 30 à 40 tonnes de marchandises variées.

Arrive John Molson, qui inaugure au début du XIXe siècle l'ère du bateau-vapeur. A partir de 1830 s’organisent la remontée et la descente des rapides à bord de ces bateaux exigeant certes l'habilité d'un bon pilote mais dont la force motrice ne provient plus uniquement de l'effort humain.

Dans la 3e moitié du XIXe siècle deux compagnies de transport fluvial songent déjà à se fusionner, à savoir la Richelieu et l'Ontario Transportation. En 1913, la fusion s'opère et cela donne la Canada Steamship Line. Celle-ci effectue le transport entre le Québec et I' Ontario. A part les voyages utilitaires les bateaux: permettaient aux nombreux touristes de " sauter les rapides".

Cette activité prit fin en 1949 lorsque le paquebot "Rapide Prince" cessa la descente des rapides avec à son bord des voyageurs avides d'émotions fortes.

- Au jour le jour, novembre 1999

Le Sault Saint-Louis: Un obstacle d’importance … à vaincre! (suite)

Le Sault Saint-Louis était aussi le lieu de passage des cageux, tout au long du XIXe siècle, soit de 1806 à 1911. Activité commerciale de grande importance, le transport du bois pour la construction de navires anglais s'effectuait vers Québec en provenance de la Vallée de l'Outaouais.

Spectacle impressionnant que ce passage au travers les rapides de ces trains de bois constitués de dizaines de radeaux. Des pilotes expérimentés et habiles conduisaient les hommes et la cargaison dans le bouillonnement des rapides. Ils avaient appris à éviter ces roches à fleur d'eau qui auraient pu facilement briser la structure des radeaux. Les meilleurs pilotes venaient de Kahnawaké ou de Côte Sainte-Catherine, les deux villages voisins des rapides.

Le maître-cageux le plus célèbre fut sans conteste Aimé Guérin, surnommé le Vieux Prince. Il décéda à Côte Sainte-Catherine après avoir été à l'emploi de la compagnie D.D. Calvin pendant 56 ans.

En 1959, une ère nouvelle s'ouvre pour le transport fluvial. La construction de la Voie Maritime du Saint-Laurent permet de contourner l'obstacle naturel des rapides de Lachine. Le transport maritime avec des paquebots venus du monde entier permet les échanges en plus d'une facile pénétration jusqu'aux Grands Lacs ontariens.

Extrait du Journal Collectivité à propos d’Émile Guérin :

ÉMILE GUÉRIN NOUS A QUITTÉ À 89 ANS

Certes de loin, l’une des grandes figures de la région de Laprairie, EMILE GUERIN a succombé doucement à La Prairie au début de la nuit du 27 juillet ’78, à l’âge de 89 ans.

Il laisse dans le deuil 9 enfants vivants soit Alma, Aimé, Ida, Gertrude, Flore, Camilien, Fernand, Yolande, André et 22 petits enfants.

Ancien maire de Côte Ste-Catherine, appelé ainsi autrefois, Emile GUERIN a été pendant plusieurs années «cageux», métier qui se résume au transport du bois sur le St-Laurent, sio de Kingston à Québec dans certains cas.

Il avait cotoyé Jos Monferrant durant son travail de cageux, métier que ce dernier pratiquait également.

Emile Guérin était un homme humoristique et très social selon Pierre Plante du CLSC Kateri qui fut l’un des derniers à l’avoir interviewé dans votre Journal Collectivité. Emile Guérin était l’un des véritables pionniers de Ste-Catherine d’Alexandrie devenue ville aujourd’hui.

La famille Emile Guérin, profite de cette circonstance pour remercier tous ceux qui ont témoigné leurs sympathies soit par offrande de fleurs, assistance aux funérailles, au cimetière, visite au salon Guérin de La Prairie et prie les personnes qui auraient omis de signer le registre du salon, de bien vouloir considérer ces REMERCIEMENTS comme personnel.

Le Journal Collectivité offre à la famille ses plus vives condoléances.

(Photo Pierre Plante)

*Sources*

Martin, Jean, Ville Sainte-Catherine trois siècles d'histoire au pied des Rapides, Ville Sainte-Catherine, 1997.

Robidoux, Léon A., Les Cageux, Les Éditions de l'Aurore. Montréal, 1974.

- Au jour le jour, novembre 1999

La population catholique et les «déviants»

Les historiens qui ont étudié les mœurs de nos ancêtres sont unanimes. La religion catholique avait imprégné la conscience de ces habitants venus de France. Bien plus, la morale naturelle influençait la conduite de ces bâtisseurs d’un pays nouveau. Dans la famille, on puisait les valeurs fondamentales qui ont contribué à façonner un peuple dont la conduite fut exemplaire à plusieurs égards.

Cependant, comme toute autre société humaine, La Prairie recelait dans son sein ses «déviants». Des écarts de conduite ont obligé les autorités à sévir au nom de la morale chrétienne à préserver. Nous vous en citons trois exemples particulièrement significatifs.

Première partie :

Peu de temps après l’établissement des premiers colons sur leur terre (1667), La Prairie devient à l’occasion refuge de vagabonds professionnels. Ces hommes, coureurs des bois,En 1683, l’expression coureurs de bois qualifie ceux qui font le négoce des fourrures sans permis, ce sont des hors-la-loi. L’autorité civile peut émettre des permis de traite ou donner autorité à des négociants accrédités qui recrutent des voyageurs ou engagés pour faire la traite des fourrures. accumulent chaque année un profit intéressant dans la traite des pelleteries avec les Indiens. Leurs achats de fourrures se font tôt à l’hiver et lorsque les échanges s’avèrent suffisants, ils reviennent dans les villages pour boire ou s’amuser. Certains colons les logent contre rémunération, d’autres ouvrent des cabarets où le vin et l’eau de vie coulent à flot.

Le gouverneur M. De La Barre sévit vigoureusement contre ces abus. Pour faire cesser ces «crimes», une ordonnance est publiée en 1683. Les colons de La Prairie reconnus coupables sont d’abord passibles d’amendes et des punitions corporelles sont infligées aux récalcitrants. L’ordonnance est très explicite : les vagabonds professionnels doivent être chassés de La Prairie après un séjour maximum de 24 heures.

- Au jour le jour, novembre 1999

La population catholique et les «déviants» (suite)

Ordonnance de M. De La Barre qui porte défense aux habitants de La Prairie de tenir cabaret et de retirer les vagabonds (1er juillet 1683)

Le Sieur Le Febvre de la Barre, seigneur du d. Lieu, Coner. du Roy en ses Conls. Gouverneur et son Lieutenant gnal, en toutes les terres de la Nouvelle France et Acadie.

Sur avis certains que nous avons eu, que la pluspart des desordres qui sont arrivez cette année au sujet de la desertion et desobéissance aux ordres de Sa Majesté, ont esté causez par la retraite qui a esté donné dans la Seigneurie de la Prairie de la Magdeleine a une troupe de vagabons et gens sans adveu qui ont esté pendant I' hyver dans la d. seigneurie en divers Cabarets qui s'y sont establis sans ordre des seigneurs ny de Sa Majesté dans lesquels ayant consommé en desbaucbes tout ce que leur travail leur avoit produit l'année précedente avec un scandal extrême pour le public. Ils ont fait plusieurs assemblées sediteuses, et en Icelle comploté contre le service du Roy et de leur patrie : à quoy estant nécessaire de pourvoir et empescher la continuation de pareils crimes et desordres en supprimant la Retraite des d. Vagabons; nous avons fait et faisons deffense a tous les habitans de la d. seigneurie de la Prairie de la Magdeleine, frontière des Anglois et lroquois, de tenir cabaret, vendre vin, ny eau de vie, et de recevoir des hostes sans permission particulière de leur Seigneur a cet effet à peine de cent livres d'amande pour la première fois, moitié d'icelle applicable aux reparations de l' église du d. Lieu, et l'autre au denonciateur, Et de punition corporelle pour la seconde fois. Faisons pareillement très expresses inhibitions et defenses a tous les babitans de la d . seigneurie de recevoir ny retenir en leurs Maisons aucuns hommes qu'ils ne connoistront pas pour habitans et domiciliez en ce pays plus de l'espace de vingt quatre heures après lesquelles ils seront tenus de donner a leurs Seigneurs, ou leurs preposez, ou a M. Perrot Gouverneur de cette Isle et par nous commis du soin de toute la coste les noms et qualité des d Vagabons qui autont logé chez eux et de ce qu'ils auront fait pendant leur séjour a peine d'estre pris en leur nom et de rependre de toutes les actions des d. Vagabons les 24 heures passées et d'estre condammez aux amandes de droit.

Fait a Montreal le premier jour de juillet 1683.

(signé) Le Febvre de la Barre

Par Monseigneur

L.S. Regnault (1)

À suivre …

- Au jour le jour, octobre 1999

Le pouvoir des femmes solidaires Hier-Demain

Colloque, 9 février 1999

Centre des femmes L’Éclaircie, La Prairie

Dans la région de La Prairie, les femmes ont développé la SOLIDARITÉ DU CŒUR dès le début de la colonie el de la fondation de La Prairie en 1667. Chacune a su regarder les BESOINS des autres femmes pour apporter son AIDE aux voisines et amies. Pendant près de 300 ans, les femmes vivaient en majorité sur des fermes et accouchaient en moyenne tous les 2 ans. Le médecin était rarement disponible et les sages-femmes avaient un grand territoire à desservir, les voisines devaient donc assister les futures mères.

La solidarité du cœur fait naître également des actions collectives.

Trois occasions qui en témoignent nous sont relatées dans les archives:

1ere 1714 – L'Évêque veut «rationaliser» le territoire d'une paroisse voisine et amputer des secteurs de cette paroisse «Son représentant qui vient enquêter est attaqué par une foule de femme qui menacent de le tuer et de jeter son cadavre dans le marécage.» Pour nos ancêtres, la paroisse fixe le sentiment d'appartenance à une communauté. (Allan Green, Brève histoire de la Nouvelle-France,) Boréal, p.51

2e 1728 – Solidarité économique, à La Prairie. Les femmes appréciaient le coton des Indes pour fabriquer des vêtements d'été. La France n'y gagnait pas financièrement. Ordre du Roi est donc donné à toute la colonie, défendant d'acheter de l'indienne. Le notaire Barette est chargé de lire cette ordonnance sur le parvis de l'église de La Prairie après la messe du dimanche. Plusieurs femmes sont mises au courant, s'assemblent à la porte de l'église et décident de saisir le notaire, de lui bander les yeux, sans violence. Elles lui arrachent le texte qu'elles déchirent en mille morceaux. (Louis Lavallée, La Prairie en Nouvelle-France, McGill-Queen's University Press, p.161

- Au jour le jour, octobre 1999

Le pouvoir des femmes solidaires Hier-Demain (Partie 2)

3e 1757 – La nourriture est rare, les fermiers sont requis comme soldats car on est en pleine guerre de la Conquête (1760). Les femmes font front commun et protestent parce que la ration de pain pour chaque famille n'est plus distribuée. Le pain est remplacé par de la viande de bœuf ou de cheval Les femmes organisent un soulèvement, exigent de parler au marquis de Vaudreuil, et défient son autorité. Elles refusent de manger du cheval, cet ami de l'homme. Le général Lévis propose d'arrêter ces femmes qui profèrent des paroles injurieuses envers l'autorité. Vaudreuil n'ose pas sévir contre celles-ci car cela aurait envenimé le climat d'un pays en guerre. Robert-Lionel Séguin, La civilisation Traditionnelle de l'habitant aux XVIIe et XVIIles, Fides, p. 108

Un groupe de femmes est présent depuis les débuts de La Prairie et leur association religieuse fondée par Marguerite Bourgeoys et ses compagnes, procure l'enseignement aux filles vivant dans les campagnes. Ayant appris à lire et à écrire, elles conseillent ensuite leurs maris dans les négociations d'affaires. Solidaires des filles de la paroisse, les religieuses procurent un enseignement gratuit et gagnent leur vie par des travaux de couture et vont même jusqu'à poser et mastiquer les vitres de l'église de 1705.

Dans les années 1840 – les religieuses de La Providence ouvrent à La Prairie une maison pour accueillir les dames âgées et les orphelines à qui elles procurent l'enseignement. Ces «pensionnaires» payent avec des poches de pommes de terre et autres produits de la ferme. Ce sont les débuts des œuvres sociales organisées dans La Prairie.

Vers 1900, on voit naître les premières générations de féministes avec le timide regroupement des femmes ouvrières dans les villes. À La Prairie, plusieurs filles venues des campagnes s'engagent comme «servantes» dans les familles plus fortunées du village.

- Au jour le jour, octobre 1999

Le pouvoir des femmes solidaires Hier-Demain (Partie 3)

La Solidarité des femmes suscite l'organisation de l'Assistance maternelle vers 1930, lors de la crise économique. Pour les mères nécessiteuses on prépare des «layettes» qui procureront l'essentiel lors des accouchements. Bien plus, du lait sera distribué aux futures mères dans le besoin.

Puis, arrive la Révolution tranquille des années 1960. L'État-Providence prend en charge les domaines de l'éducation et de l'assistance Sociale. Cependant, en cette fin de siècle, l'État est essoufflé financièrement et l'on parle de «déficit zéro».

C'est alors que les femmes SOLIDAIRES pourront se souvenir du passé où les femmes ont investi des énergies et beaucoup d'amour pour prendre en charge des besoins nouveaux et porter secours aux femmes d'aujourd'hui et de demain.

L'histoire nous enseigne que c'est ENSEMBLE que les femmes peuvent agir de manière à aider celles qui présentent des besoins. Souhaitons donc que chacune d'entre nous entendra l'appel et voudra bien s'impliquer en conséquence.

Merci !

- Au jour le jour, septembre 1999

Jean-Baptiste Varin (1812-1899) Un personnage d’envergure nationale

Située au cœur de la colonie devenue britannique en 1760, Montréal, métropole commerciale est devenue le partenaire par excellence des gens d'affaires. Les échanges s'effectuent surtout avec les États-Unis d'Amérique, pays devenu indépendant depuis 1776.

Le village de La Prairie, de par sa situation géographique, devient le lieu de transit tout désigné pour le transport des marchandises vers New-York.

Au début des années 1800, John Molson instaure le service par bateaux à vapeur entre le port de Montréal et le quai de La Prairie. L'établissement d'une voie ferrée reliant La Prairie et Saint-Jean- sur-Richelieu permet en 1836 une meilleure circulation sur la terre ferme. On transporte ensuite les marchandises par voies d'eau jusqu'aux ports de mer du pays voisin.

Le village étant devenu un pôle important pour les marchands anglophones, ceux-ci constituent près de 40% de ses résidents. De nombreuses auberges logent les voyageurs ainsi que les marchands itinérants qui sillonnent les campagnes.

Dans ce milieu en pleine croissance économique, la vie intellectuelle prend également son essor. Plusieurs écoles sont ouvertes pour les jeunes du village et des campagnes. Quelques francophones acquièrent une formation académique plus avancée et ont une heureuse influence sur la vie sociale du village.

Jean-Baptiste Varin (1812 – 1899), né à la Baie Georgienne dans le Haut-Canada vient habiter La Prairie à l'âge de 11 ans. En 1823, son père achète terrain et maison en face de l'église. L'incendie de 1824 ayant tout détruit, il y érige la maison de pierre que l'on voit encore aujourd'hui. Jean-Baptiste reçoit en don de son père, en 1834, cette propriété qu'il habitera toute sa vie.

Jeune homme, Varin acquiert sa formation à l'étude de Louis Barbeau & Edmond Henry, notaires à La Prairie. Admis au notariat en 1833, il entreprend une carrière lui permettant d'occuper des postes d'envergure nationale. Son intérêt pour la vie publique l'incite à se présenter d'abord à la mairie de La Prairie; il est le premier à assumer cette responsabilité, et cela de 1846 à 1851.

La vie politique l'attirant, il pose sa candidature et est élu député en 1854 dans le comté d'Huntingdon qui comprend La Prairie et Napierville. Il développe des liens de confiance et d'amitié avec Sir Georges-Étienne Cartier, un des Pères de la Confédération de 1867.

- Au jour le jour, septembre 1999

Jean-Baptiste Varin (1812-1899) Un personnage d’envergure nationale (suite)

Celui-ci lui confie le poste d’agent de la Seigneurie de La Prairie, qu’il occupera pendant 50 ans. L'essentiel de sa tâche consiste à collecter leur dû auprès des censitaires. Les sommes recueillies sont versées au trésor public et distribuées pour l'éducation au Bas-Canada. Les Jésuites conservent cependant leurs droits de propriété reconnus inaliénables en droit international.

Varin, député, prépare un projet de loi pour l'abolition de la tenure seigneuriale à la demande de Georges-Étienne Cartier. Cette loi est votée par le parlement en 1854. Cartier fonde le bureau du cadastre en 1864, Varin y siège à titre de principal responsable. Ce registre public définit la surface d'un terrain et la valeur des biens immobiliers qu'on y retrouve. L'inscription au cadastre permet au gouvernement d’établir l’impôt foncier. Un véritable système municipal avait déjà été créé en 1850.

Le cadastre de 1867, dont La Prairie a été doté, est encore en vigueur aujourd'hui en l'an 2000. Une mise à jour a été entreprise par le gouvernement provincial. La Prairie sera particulièrement touchée, puisque de nombreuses terres agricoles ont été loties pour la construction résidentielle. Bien plus dans les années 1950, des villes nouvelles, Brossard et Candiac, ont été créées à même des terres agricoles.

Lorsque la fabrication du cadastre est terminée, Varin occupe différents postes de commissaire au gouvernement. Avec ses collaborateurs, il élabore un règlement régissant la question des Lotis et ventes, droits autrefois dévolus aux seigneurs.

Jean-Baptiste Varin décède en 1899 à l'âge de 87 ans. Pendant sa vie, il a rempli des tâches importantes. Sa compétence et la qualité de son travail lui ont valu la confiance des hommes politiques qui ont fait appel à ses services.