- Au jour le jour, mai 2000

Les abords du Vieux-La Prairie, 1950-2000

Le village de La Prairie est situé à l'endroit même où se sont établis en 1667, les premiers Français venus coloniser la rive-sud du fleuve, face à Montréal. Les fermes s'échelonnaient, jusque dans les années 1950, tout au long du Saint-Laurent. La « voie d'eau » bordait les fermes qui s'étendaient de l'actuel pont Victoria jusqu'à la réserve amérindienne de Caughnawaga. L'accroissement du peuplement se faisait en s'avançant dans les terres.

Lorsqu'une entente se signe entre le Canada et les États-Unis, décision est arrêtée dans les années 1950 de construire la Voie maritime du Saint-Laurent. S'en suit l'érection du pont Champlain qui enjambe le fleuve.

Des bouleversements majeurs, pour l'utilisation du sol de la campagne et du village de La Prairie, apparaissent avec les années. Les « anciens » encore vivants se souviennent et s'accordent pour dire que le La Prairie d'autrefois a disparu à tout jamais. Les riches terres maraîchères ont fait place à des villes neuves (Brossard et Candiac). Les banlieues ont surgi en un temps record.

Grâce à la photographie ci-jointe, datant de 1948, on peut visualiser les changements autour du Vieux-La Prairie. Les dangers d'inondation ayant été éliminés, la construction domiciliaire s'implante dans ces terrains où l'on n'aura plus à craindre la crue des eaux lors de la débâcle du printemps. (photo no 1)

Au Nord du Village, l'ancien domaine des Jésuites, cultivé par des fermiers, attire les développeurs. Baptisé « La Citière », rappel du nom donné à la Seigneurie des Jésuites en 1647, ce vaste espace vierge est drainé par les autorités municipales. On veut s'assurer que de fortes pluies ne viendront pas inonder les sous-sols des futures résidences et les égouts pluviaux du secteur viennent s'y déverser. Un lac creusé non loin de la route bordant le fleuve ajoute un élément de beauté qui constitue un attrait de grande valeur pour les résidents.

Contrastant avec les bâtiments du Village, où styles et revêtements extérieurs offrent une grande variété, les résidences de « La Citière » sont d'allure moderne et les styles varient peu. Ces maisons de qualité, à l'extérieur de bois, offrent aux propriétaires des unifamiliales séparées et des maisons de ville. S'y ajoutent graduellement des multifamiliales, en briques, majoritairement bâties pour 6 logements. Deux tours d'habitations de 6 étages sont situées à proximité de la rivière Saint-Jacques. Celle-ci constitue depuis la création de Brossard la limite entre les 2 villes.

Puisque le quartier nouveau s'implante à l'époque où se construisent les « centres d'achats », La Prairie y aura le sien. Les consommateurs du tout La Prairie sont en mesure d'y retrouver les principaux produits de consommation et les services de plusieurs professionnels.

Les espaces libres le permettant, le Ministère de la Santé du Québec construit des résidences pour personnes âgées. Une coopérative érige des résidences pour aînés autonomes. L'ensemble devient un Campus pour aînés.

La photographie ci-jointe permet de voir une partie de l'ancienne Commune de 1694, demeurée enclavée dans le Village et devenue partie de la Ville depuis le début du 20e siècle. Ce très vaste terrain, non bâti, est également convoité par les bâtisseurs. Les espaces qui longent le Boulevard Taschereau, artère principale de circulation traversant la ville du nord-est au sud-ouest, sont occupés par des édifices d'utilité publique. On y construit des écoles, une Caisse populaire, l'édifice de l'Hôtel de Ville où logent les pompiers et le bureau des postes. En direction sud-ouest, le long du Boulevard Salaberry, une nouvelle paroisse attire des résidences autour de l'église du Christ-Roi. Les maisons, de styles variés, sont majoritairement unifamiliales. La construction de bâtiments à logis multiples remplit, avec les années, les espaces encore vacants et gagne graduellement le Vieux-La Prairie.

La Ville de La Prairie construit un centre communautaire doté d'une bibliothèque publique et réserve quelques espaces pour une piscine publique et des aires de loisirs plein-air. Le milieu transformé le plus radicalement sera, sans conteste, celui bordant le village. Le bassin du fleuve, sur les rives du Saint-Laurent, lieu privilégié où les citoyens nombreux, aimaient se retrouver pour diverses activités récréatives, change complètement. Pour assurer aux bateaux circulant dans la Voie maritime un niveau d'eau adéquat et contrôlé, on construit une digue. La terre excavée est transportée aux abords du Village et sert d'assise à une autoroute où circulent depuis automobiles et camions. Le rivage s'éloigne des habitations. Le mur de ciment, rempart contre les glaces qui se bousculaient lors de la débâcle, sert maintenant de mur de soutènement pour les terrains de l'ancien village.

Autre importante conséquence de ces bouleversements, le « vrai fleuve » coule désormais au-delà de la digue. C'est là que le courant et son débit d'eau peuvent suivre leur cours normal. Dans l'ancienne baie, le niveau d'eau, maintenu relativement bas, ne permet plus l'eau courante, source de vie aquatique. À noter les quais qui s'avançaient dans le fleuve. Au Nord, celui où accostaient les bateaux-vapeur depuis 1810. Au Sud, celui par où arrivaient les voyageurs, à partir de 1836, pour se rendre à St-Jean-sur-Richelieu par le train circulant dans la commune.

La Ville de La Prairie a vu surgir elle aussi ses nouveaux quartiers, venus s'ajouter à ceux qui bordent le Vieux-La Prairie. En l'an 2000, la population totale se chiffre aux environs de 18 500 résidents. La poussée des banlieusards a touché la ville, mais dans une proportion plus facilement assimilable que les villes neuves de Brossard et Candiac.

Fort heureusement, le Vieux-La Prairie a été jalousement conservé. Officiellement reconnu « arrondissement historique », il demeure témoin d'un village tel que l'ont connu ses habitants des 19e et 20e siècles. (photo no 2)

- Au jour le jour, mai 2000

Arthur, le saloir est presque vide!

Nous sommes dans les années 1910-1925 et l’histoire se situe en août, alors que la cueillette des tomates bat son plein. Arthur, fermier-maraîcher, cultive à contrat pour Thomas Degruchy de la rue Ste-Rose à La Prairie. Ce dernier opère une importante conserverie de légumes. Lorsqu’arrive le temps des tomates, il exige qu’on lui livre des fruits mûrs à point, frais et d’excellente qualité!

Arthur qui a préparé ses plants en « couches chaudes » bénéficie de l’aide de ses fils lorsqu’arrive le temps de la cueillette. Cette main-d’œuvre est cependant insuffisante et il emploie des aides afin de ne rien perdre de la précieuse récolte. Pour livrer ses 40 boîtes de tomates, empilées dans sa voiture « l’express » tirée par sa valeureuse jument « Corneille », il doit se rendre avant le jour. Assez souvent, d’autres cultivateurs sont déjà en ligne et chacun attend patiemment son tour pour décharger les tomates qui de cette façon n’auront pas à subir la grande chaleur du jour.

Pacifique, son épouse devient alors cuisinière pour une grosse tablée d’hommes en appétit. Habituellement, on fait boucherie à l’automne, mais les circonstances exigent le sacrifice d’un porc, car le saloir est presque vide. Arthur passe en revue les porcs à l’engraissement. « On tuera le grand cochon rouge, je le pense assez gras. » Le plus vieux des fils commente « Assez gras, mais oui, engraissé au blé d’Inde, il fera un bon p’tit lard ».

On s’organise pour le lendemain matin et tout le monde se lève avec le jour. Le cochon rouge « dormait dans un coin de la soue, rêvant aux seaux remplis d’excellente moulée ». Pour le réveiller, Arthur lui assène un solide coup sur l’échine. Le pauvre porc « s’ameute et son groin proteste ». Tout se fait rapidement, Arthur est un « sensible » et n’aime pas faire souffrir.

Une patte de derrière solidement attachée, la bête est soulevée par les bras robustes d’Arthur et de ses fils. On l’apporte sur la paille humide devant le bâtiment. Pacifique s’amène, revêtue d’un gilet des hommes pour couvrir sa robe d’indienne. « Pour ramasser le sang elle s’approche avec une chaudière à vache, une poêle et une poignée de gros sel. »

Arthur « passe un peu d’eau sur le “gorgoton” du goret et plonge rapidement son couteau dans la gorge ». Les farçons tiennent nerveusement le pauvre animal qui « crie de toute la force de sa voix aiguë ». Le tout se déroule rapidement et la mort ne tarde pas. Pour débarrasser le porc de ses soies salies on met le feu à la paille puis on gratte la peau en tous sens.

Sous prétexte que les oreilles et la queue font pousser la barbe, les garçons se les partagent. Arthur, expérimenté et adroit, ouvre la bête, la dépèce, la nettoie et la met à refroidir sous la remise. Avec fermeté il « écarte les chiens qui ce matin-là, multiplient les mamours ». La « forçure* » accrochée à un gros clou, laisse égoutter son sang.

Pacifique ne perd pas de temps et prépare le boudin. Elle dégraisse les pannes, nettoie les tripes, etc. Le saloir se remplit de lard. S'y ajoutent l'échine, la tête, et les pattes. Avant d'être fumés, les jambons trempent dans la saumure où l'on ajoute la cannelle et le clou de girofle. La maisonnée et les cueilleurs de tomates avalent goulûment « à l'heure du midi, la pleine poilée de maigrerie, de dur et de boudin ».

« Le grand cochon rouge n'était plus. Le porc de la soue était solitaire et muet comme le désert de Mongolie. Plus rien du goret qui se dressait si fièrement à l'heure des repas. Sa chair lourde et indigeste remplissait maintenant le cercueil des porcs qu'est le “saloir familial” ».

Sources : Fonds É. Choquet, Emmanuel Desrosiers, Souvenirs d'enfance, Billet hebdomadaire.

*Forçure : mot usuel utilisé à l’époque pour désigner le foie de l’animal.

- Au jour le jour, avril 2000

À La Prairie, l’église et sa clôture

Dans la correspondance de M. Jean-Baptiste Boucher dit Belleville, curé à La Prairie de 1789 à 1839, on peut connaître maints événements concernant l’histoire, tels que relatés à son évêque de Québec. Les relations entre le pasteur et ses paroissiens sont, dans l’ensemble, plutôt agréables. À l’occasion, les marguilliers préfèrent prendre en main certaines tâches matérielles et choisissent d’en décharger complètement le curé; ils négligent même de le tenir au courant des projets entrepris. L’affaire des clôtures le prouve bien.

En retournant dans le contexte des années 1820, il faut essayer d’imaginer un petit village situé à proximité de la commune qui long le fleuve au sud-ouest de l’espace habité. Les troupeaux de bêtes à cornes sont nombreux et il arrive que des vaches s’échappent assez souvent de leur territoire. Les petits potagers, situés à l’arrière des maisons, sont délaissés par les ruminants. C’est autour de l’église que l’herbe verte est attirante. Le jardin du curé situé tout près l’est également.

Le curé Boucher reçoit en 1824 une lettre de son évêque donnant ordre de réparer les clôtures de bois pour protéger les terrains de l’église. Concernés eux aussi, les marguilliers tracent un plan et décident d’effectuer une quête spéciale pour assumer les frais exigés. M. Boucher apprend ce qui se passe par des tierces personnes. Or, il arrive que le montant de la quête spéciale est insuffisant. Les Marguilliers pressent leur pasteur pour qu’il obtienne de l’évêque de pouvoir puiser dans le caisse de l’église.

Quelque temps après, dans sa lettre du 13 septembre, M. Boucher « déplore que, malgré ses ordres et ayant été déchargés par l’Assemblée des paroissiens, les marguilliers emploient nombre d’ouvriers pour piocher et replanter la clôture ».

Cette clôture de 1824 n’a pas été de longue durée puisqu’une autre réparation s’impose déjà en 1826. L’évêque donne ordre par courrier qu’une clôture légère et à treillis soit faite pour entourer l’église et la mettre à l’abri des animaux et de tout immondice ». Cette fois encore, les marguilliers vont prendre les travaux en main et « négligent » de consulter le curé. M. Boucher, dans une lettre à son évêque, déplore « qu’ils veulent embarrasser le terrain de manière à nuire à toute communication. Les Sœurs en jettent les hauts cris, Monsieur Raymond, le voisin, en est alarmé »…

Dans les lettres qui suivirent, le curé Boucher ne reparle pas de la clôture. Serait-ce que tout a fini par s’arranger? Pour terminer, on pourrait souligner que les problèmes de clôtures sont tenaces et ont su traverser le temps!

- Au jour le jour, avril 2000

Un grand deuil chez les De Montigny de La Prairie

Ida, fille unique de l’hôtelier Domina De Montigny, est décédée à l’âge de 29 ans, le 9 novembre 1917. Rien ne laissait prévoir un départ si prématuré. Son décès est dû à un accident qui aurait pu s’avérer des plus banals.

Partie en train, le matin, de la gare de La prairie, elle revient en fin de journée. En descendant sur le quai, suite à un faux mouvement elle s’entrave dans sa longue robe et chute. Violemment, sa tête frappe la dernière marche de métal du wagon. Son père, prévenu, l’amène à un hôpital de Montréal. Elle y décède quelques heures plus tard.

Selon les coutumes de l’époque, sa dépouille mortelle est exposée à la résidence de ses parents, rue Sainte-Marie. Le jour des funérailles, le convoi funèbre se rend à pied à l’église paroissiale située à une courte distance. Le départ est fixé à 9 h 30. Avis est publié dans les journaux que les funérailles seront célébrées après l’arrivée des trains de Montréal et de Saint-Rémi.

Amis, connaissances et parenté emplissent la nef. Les notables du village : médecins, notaires, l’avocat ainsi que les maires des villes et villages des environs, dont celui de Longueuil, sont présents.

La messe solennelle est célébrée par le curé, assisté d’un diacre et sous-diacre, Très nombreux, le chœur de chant exécute la messe de Lorenzo Perosi. La cérémonie se termine par les adieux de Schubert.

Domina De Montigny : un personnage

Domina vit ses années de jeunesse sur la terre paternelle dont les limites touchent Caughnawake et bordent les Rapides du Sault Saint-Louis. La maison paternelle, plus que centenaire à l’époque, est bâtie de pierre et rappelle les résidences secondaires, assez cossues, bâties sur les rives du fleuve Saint-Laurent. Elle sera malheureusement démolie dans les années 1950 pour laisser place aux aménagements de la Voie maritime.

Il épouse la fille d’Aimé Guérin, Albina, qui demeure sur les rives du fleuve, non loin de la terre des De Montigny. Ils seront les parents d’une seule fille, Ida, et de trois garçons.

Le couple De Montigny : l’attrait du Klondike

Dans les rivières du lointain Yukon, des voyageurs avaient vu briller des paillettes d’or mêlées au sable de l’eau peu profonde; c’était en 1896. Les journaux en font largement écho. Domina s’y rend tenter sa chance. Après quelques mois de séparation, son épouse Albina décide d’aller le rejoindre au Klondike. Le long et difficile voyage ne la rebute pas. Après avoir traversé les Prairies en train, elle franchit les Rocheuses, loue un traineau et demande au maître-chien de la conduire au Nord, dans le camp des prospecteurs. Domina n’aurait pas été d’accord, alors elle ne l’en avait pas avisé.

Il fait encore jour et les hommes se reposent après leur dure journée. L’un d’eux aperçoit un point noir sur la neige, quelqu’un vient! Lorsque Domina reconnaît son épouse, il lâche un tourieu bien sonné; quelle aventure!

Albina entoure chaudement son fils Euclide et est toute rayonnante. Seule femme à loger avec tous ces hommes, elle s’offre comme cuisinière. Les prospecteurs apprécient ses bons mets. À la fin de l’été suivant, ils cueillent les canneberges sauvages qui poussent en abondance dans les terrains marécageux. Albina met à cuire des tartes fort délicieuses.

Le retour à La Prairie

Muni d’un pécule plutôt intéressant, Domina décide de mettre en valeur l’hôtel Martin qu’il achète en 1907. Mentionnons ici qu’un autre résident de La prairie, Hilaire Robert, faisait partie, à la même époque, du groupe de chercheurs d’or du Klondike. Revenu à La Prairie, Hilaire se marie et réside d’abord sur le chemin de Saint-Jean, puis s’installe rue Saint-Jacques, dans le vieux village. Le couple Robert a deux filles, Marthe et Claire. Cette dernière, décédée fin mars 2000, deviendra titulaire de l’orgue paroissial pendant quelques décennies. Elle enseignera aux jeunes toute sa vie, surtout le piano.

Domina de Montigny, hôtelier

Domina rénove et enjolive l’hôtel qui date déjà de quelques années. Afin d’être en mesure de loger confortablement les voyageurs, il dote toutes les chambres d’eau courante. Albina organise les cuisines où ses talents sauront attirer la clientèle. Un bar bien garni et une salle confortable munie de bons fauteuils reçoivent ceux qui viennent « prendre un verre ».

Les De Montigny offrent gîte et couvert aux touristes des États-Unis et aux marchands ambulants qui sillonnent les campagnes. L’hôtel opère selon le plan américain.

Parmi la clientèle, Domina reçoit les fermiers de La Prairie et des environs. En semaine, ceux-ci viennent y prendre une consommation après avoir effectué leurs emplettes chez les marchands du village. Le dimanche, tout particulièrement en hiver, ses abris spécialement aménagés à cet effet reçoivent voitures et chevaux. Les hommes dégustent un petit whisky blanc et à l’heure de la grande messe, Domina vide le bar. Catholique pratiquant, l’hôtelier ne souhaite pas s’attirer les foudres des épouses, ni du curé…

Le couple De Montigny décide de vendre l’hôtel à Onésime Chouinard en 1923. Au cours des années, l’usage de l’édifice est considérablement modifié.

Le bâtiment subit graduellement des changements pour le « pire » et l’intérieur devient, entre autres, une taverne et une maison de chambres. Aujourd’hui, encore debout, l’ancien hôtel De Montigny pourra-t-il retrouver quelque peu de son élégance d’antan? Espérons que, restauré, il pourra redevenir un édifice intéressant parmi le patrimoine bâti du Vieux-La Prairie, dans « l’Arrondissement historique ».

Sources : Fonds É. Choquet; Fonds E. Desrosiers – La Presse 1917; Cadastre du village, no 89.

Source orale : souvenirs d’une cousine d’Ida De Montigny encore vivante en l’an 2000.

- Au jour le jour, mars 2000

Lumineux printemps

Lumineux printemps, viens réveiller la sève de nos érables;

qu’elle circule des racines à la cime des arbres.

Nous pourrons, de nouveau, savourer le délicieux sirop d’érable!

- Au jour le jour, mars 2000

La vannerie à La Prairie à la fin du 19e s.

À l’époque du premier train (1836), La Prairie connaît un vigoureux essor économique. Il compte une population de 4500 personnes. Lorsque s’ouvre le pont Victoria à la fin des années 1850 les trains de marchandises abandonnent la petite gare située près du fleuve. Les wagons traversent les campagnes jusqu’au nouveau point d’arrivée dans le port de Montréal. La vie économique de La Prairie subit un déclin important et la population chute à 2500 personnes vers 1870.

L’emploi devient rare et le dynamisme d’Alfred Perron, qui offre du travail à 30 personnes à partir de 1870, est plus que bienvenu. Perron est âgé de 48 ans en 1871 et réside sur un terrain loti en 1822, à l’angle des rues St-Charles et Ste-Catherine. Ses bâtiments de la cour arrière deviennent des ateliers de vannerie.

Grâce au récit d’Edmond Lefebvre, remis à l’abbé É. Choquet en 1931, nous sommes en mesure de suivre toutes les étapes de la petite entreprise. Les archives de la SHLM conservent ce document dont l’essentiel provient de la tradition orale transmise au 19e siècle par certains résidents de La Prairie.

Perron achète un terrain assez vaste dans la Commune de La Prairie. Son intention consiste à planter une aulnaie dans un secteur particulièrement humide. D’autres citoyens achètent également des terrains de moindres dimensions. L’aulne ou saule affectionne un terrain humide, surtout au printemps. Perron choisit un emplacement situé à droit du chemin de St-Jean, non loin du Village et qui chevauchait l’actuelle autoroute 30.

Les documents d’époque ne signalent pas d’importants cours d’eau coulant en cet endroit. Comment expliquer alors l’humidité constante, année après année, indépendamment de l’abondance relative des chutes de neige de l’hiver?

Élisée Choquet, dans son volume Les Communes de La Prairie, souligne un élément pouvant apporter une explication fort plausible. L’immense Commune, partagée par les censitaires depuis 1694, avait d’abord été dépouillée de ses arbres matures pour la construction de maisons et de dépendances. Cette Commune, pacage pour animaux, commençant à la limite sud-ouest du village, longeait à cet endroit les rives du fleuve. Or, pendant des siècles, les saisons exerceront une influence d’importance sur le niveau d’eau.

À l’automne, lors de la prise des glaces, le frasil montait sur le rivage et s’étendait en montant dans les terres. Graduellement, l’eau pouvait s’étendre, direction sud-est, jusqu’au terrain où Perron envisageait de planter une aulnaie. Au printemps, le sol retenait l’eau dans les mares de profondeurs inégales. Un autre afflux pouvait se produire lors de la débâcle. En conséquence, l’eau pouvait monter sur les terres sans rencontrer d’obstacles puisque le chemin de fer, qui sera construit en 1881, sur une élévation de terrain en direction sud-est, n’existait pas encore.

Perron, petit entrepreneur, plante donc son aulnaie et peut disposer dès le début du jeune saule déjà établi. La première étape, évidente, consiste à couper les branches à environ 4 pieds de hauteur. On fait la coupe en mai et juin alors qu’elles regorgent de sève. Ce bois humide est extraordinairement souple.

Les fermiers, qui composaient l’essentiel de la main-d’œuvre, n’étaient pas livres avant la fin des moissons d’automne. En conséquence, on entrepose la précieuse matière première après lui avoir fait subir une préparation adéquate. Sur le terrain de coupe, on écorchait ou éclissait les branches. On choisit d’abord un solide morceau de bois franc, on y pratique une entaille en forme de biseau et on l’enfonce solidement dans le sol. Poussée manuellement et de force dans cet étau, la branche est dégarnie de son écorce. Le reste est enlevé à la main.

Vient ensuite le séchage des branches. Par temps ensoleillé, on plante solidement à quelques pieds dans le sol des perches-supports. Les branches dégarnies y sont mises à sécher. À la tombée du jour, ces branches liées en bottes sont couvertes de poches de jute. Entreposé dans un hangar, le saule attend l’automne.

On peut facilement supposer que les employés avaient eu l’occasion d’observer le savoir-faire des Autochtones de Kahnawake, voisins de La Prairie. On calcule pour chaque ouvrier ½ botte pour chaque ½ journée de travail de tressage. On arrose les branches de saule qui sont couvertes d’une toile ou d’un linge mouillé. Chaque artisan travaille avec ses mains et utilise 2 branches qui « marchent » en se croisant.

Pour égaliser le bois et l’écotonner, c’est-à-dire, enlever nœuds et chicots, on utilise un couteau. Le maître de chantier, Alfred Perron, désigne pour chacun les formes à donner. On fabrique des paniers en tenant compte des besoins de la clientèle : mannes à linge, paniers à couture, paniers à récoltes de fruits et légumes et minots pour pommes de terre. (C’est le Tiers-Monde qui inonde aujourd’hui nos marchés de paniers tressés ou objets divers pour besoins et agréments.)

Selon Lefebvre, notre conteur, la vannerie était une activité fort lucrative. Quand et pourquoi son déclin à La Prairie? On peut supposer que les expropriations de la Commune, la venue des briqueteries, des constructions et d’autres activités ont imposé d’autres usages aux terrains où le nombre de bestiaux diminuait en importance.

Au saule abondant dans la commun se mêlaient des touffes d’alisier, arbustes encore présents et utilisés à Kahnawake. Les branches terminales de l’alisier sont rougeâtres. Le grain du bois est beau, fin et homogène. Facile à travailler et à polir, il absorbe bien la teinture dont le noir, imitant l’ébène. Cet arbuste produit l’alise, petit fruit d’un goût délicat fort apprécié.

En l’an 2000, les touristes visitant la réserve amérindienne achètent des paniers d’alise tissés, à titre de souvenir.

- Au jour le jour, février 2000

Les communes de La Prairie

Les origines

Les Communes de La Prairie, à l'origine, formaient un territoire dont la superficie n'avait pas son égale en Nouvelle-France. Lors de l'octroi de la charte en 1694, ce lieu de pacage mesurait 2 lieues sur quatre, soit approximativement 3 200 acres.

À la fin du 19e s. et au début du 20e s., se sont effectués des développements d'importance. Nous voulons en faire une brève description dans l'historique qui suit.

Nous puisons nos références dans le volume d'Élisée Choquet, Les communes de La Prairie, publié en 1935. Les archives de la S.H.L.M. permettent d'ajouter maints détails intéressants.

On peut se demander quel était l'état du pacage après plus de 200 ans sans entretien réel. C'est à tout le monde… qui donc s'occupera de conserver la fertilité du sol? Bien plus, tous et chacun viennent y puiser selon les besoins du moment, que ce soit de la terre, du sable, de la roche, etc. De nombreux fermiers viennent y chercher l'argile pour enduire leurs maisons qu'on blanchit ensuite à la chaux. Les responsables ne disposent pas des moyens financiers pour assigner un gardiennage suffisant et les vandales en profitent.

Le sol est appauvri, faute d'être enrichi il produit quantité de mauvaises herbes où abondent le chiendent et l'ortie. Les épaisses broussailles étouffent l'herbe tendre et les aulnaies envahissent les terres humides mal drainées.

Les cultivateurs y conduisent, en belle saison, vaches et bœufs, chevaux, moutons, cochons et oies. Ces dernières causent des dommages et on se voit obligé de les interdire car la « fiente brûle l’herbe, corrompt les eaux qui exhalent des miasmes délétères ». Dans un tel milieu, il ne faut pas se surprendre que le bétail devienne malade : gale des moutons, dysenterie des bêtes à corne, etc.

Développement territorial et économique, 1880-1920

Dans les années 1880, une pétition est signée par les résidents de La Prairie. On demande que la Commune soit divisée en fermes. Les nouveaux propriétaires pourront amender le sol et le rendre productif.

Le Conseil municipal, dirigé par le dynamique maire T. A. Brisson, médecin, veut qu'une autre vocation soit donnée aux terrains de la Commune avoisinant le village. Située près de Montréal, La Prairie est témoin de l'essor économique de la métropole et juge qu'elle peut en profiter. Une campagne publicitaire est lancée dans les journaux. On fait valoir les grands espaces vacants situés près de la nouvelle voie ferrée de 1881; le transport étant un atout important pour le transit des marchandises.

Plusieurs avantages fiscaux, très généreux, ajoutent aux attraits présentés. On invite petites et grandes industries à venir s'installer à La Prairie. Puisque la construction connaît un essor important, une compagnie effectue des sondages dans le sous-sol et découvre le schiste, profond et de bonne qualité, dont est composé le sous-sol des terrains près du chemin de fer.

La nouvelle Compagnie de Brique La Prairie est formée. On installe pelles et convoyeurs et la production débute en 1888. Les premières briques sont pressées; plus tard, les fours à cuisson sont installés. En plus d'avantages financiers, la Compagnie reçoit, après un certain temps, un « bonus » consistant en 44 lots de 60' X 90' afin de bâtir des logements pour une partie de ses ouvriers. Après quelques années plusieurs des 300 ouvriers y seront logés. Vers 1920, 2 briqueteries emploient 700 ouvriers.

Les extensions de 1886 et 1913 sont une suite de la première amputation de la Commune faite en 1822. La carte, ci-après, permet de visualiser ces agrandissements du village.

Avec les briqueteries, La Prairie entre à son tour dans le mouvement industriel du Québec et sa vie économique en est définitivement modifiée.

À la même époque, les Frères de l’Instruction Chrétienne décident de bâtir leur maison provinciale à La Prairie. On leur accorde un vaste terrain adjacent aux briqueteries. Presque en même temps le conseil de Fabrique de la Paroisse choisit d'établir son nouveau cimetière voisin des Frères.

Quelques hommes d'affaires, intéressés par les vastes espaces dont les limites touchent les terrains nouvellement occupés obtiennent que les syndics leur vendent une autre partie de la Commune pour la transformer en champ de course. Les activités deviennent vite populaires et les résidents de Montréal et de la Rive-Sud viennent en train pour assister aux spectacles. La Compagnie de voie ferrée offre même un horaire spécial aux intéressés.

Les routes en 1940

Montréal et la Rive-Sud, dont La Prairie, organisent une autre industrie et les structures appropriées : le tourisme.

En 1920 à La Prairie, 5 hôtels se spécialisent dans l'accueil des touristes d'outre-frontière. Il faut également songer à de meilleures routes. Celle entre La Prairie et St-Jean-sur-Richelieu date de 1748, c'est nettement insuffisant, quoique souvent réparée depuis.

Pour les touristes, allant ou venant de Montréal, en direction des États-Unis, c'est à La Prairie qu'il faut obligatoirement passer. Partant de Longueuil la route du bord du fleuve conduit au cœur du village. En se dirigeant vers St-Jean-sur-Richelieu on rejoint Rouse's Point. Le boulevard Édouard VII traverse le village, se rend à St-Philippe de La Prairie et de là aux États-Unis. Pour atteindre Malone, on emprunte la route du Bord du fleuve, direction Sud-Ouest via Kahnawake.

Le système routier est souvent congestionné et le gouvernement provincial construit en 1932, en pleine crise économique, le boulevard Taschereau qui passe dans les terres jusque dans le cœur de La Prairie. Cette route n'offrait pas d'issue rapide vers les États-Unis. En 1940, cette lacune est comblée, et un large boulevard longeant la voie ferrée sera construit afin, selon le communiqué de presse, « que la route soit ouverte aux touristes le plus tôt possible (…) »; l'état de New York n'est qu'à 29 milles des limites de La Prairie.

En l'an 2000, qu'en est-il des terrains des Communes? Le long du Chemin de Saint-Jean, dans la zone agricole, des terrains de dimensions importantes sont en réserve pour utilisation future. Quant au secteur des Communes longeant l'ancien village et le fleuve, les terrains sont presque tous lotis et bâtis. Un précieux « lieu de la mémoire », pour qui connaît l'histoire, est une section de l'étroite bande de terrain LEVÉ(E) où circulait en 1836 le train en provenance des rives du Saint-Laurent.

Peut-être verrons-nous, dans l'avenir, un sentier piétonnier qui protégera ce témoin d'autrefois?

Claudette Houde

- Au jour le jour, janvier 2000

Les catholiques et les déviants (suite et fin)

La société, dans la Nouvelle-France du 18e siècle, reste fidèle à l'Église. La population par contre est peu instruite de sa religion. Les curés disposent du peu de temps alloué dans le sermon du dimanche. Démunis devant les catastrophes naturelles, les colons ne voient d'autres secours que ceux venus du Ciel. Lorsqu'en 1743 les fermiers de La Prairie présentent une requête à l'intendant Hocquart, ils le supplient d'user de son pouvoir pour obtenir du grand-vicaire la solution à leurs problèmes. Puisque les chenilles, venues du ciel, ont envahi leurs champs et ravagé leurs récoltes, il faudrait que leur curé soit investi du pouvoir de conjurer ce désastre naturel.

Lorsqu'il s'agit de se conformer aux règles de la morale catholique, l’agir est tout différent. On pourrait dire que « l'occasion fait le larron »; plusieurs résidents de La Prairie agissant surtout dans le sens de leurs intérêts.

Le village était depuis sa fondation un carrefour des routes et lieu de passage de nombreux étrangers. Ces voyageurs, commerçants, militaires venus principalement de Montréal devaient obligatoirement passer par La Prairie pour continuer par voie terrestre leur voyage vers la rivière Richelieu. Ils demandent hospitalité dans les auberges, se rassemblent dans les cabarets et se rendent à destination grâce aux charretiers qui les y conduisent. Un grand nombre de paroissiens ont à côtoyer ces étrangers et leur offrent les services requis. Ces rencontres suscitent la formation d'une mentalité nouvelle où la morale catholique a peu à voir. Pendant que les fermiers continuent à mettre leurs terres en valeur, les villageois profitent d'activités fort lucratives.

L'historien Louis Lavallée, auteur de La Prairie en Nouvelle-France, se base sur une lettre du Père Tellier, jésuite, pour apprécier l'état moral des paroissiens de La Prairie. Cette lettre, adressée à ses supérieurs de France en 1844, peut servir sans anachronisme, selon Lavallée, à décrire une situation qui a duré plus d'un siècle. Le Jésuite revenu à La Prairie en 1842, écrit :

Toute paroisse populeuse et centrale, où se trouve un peuple léger et fou du plaisir, un peuple commerçant et chicaneur, un peuple ignorant et routinier, un peuple voyageur et buveur (…) a besoin d'être renouvelée de temps en temps. Or avant l'établissement des chemins de fer et des bateaux à vapeur, les charretiers et les bateliers formaient la moitié du village, et les auberges pullulaient sur tous les points de la paroisse. Une grande partie des jeunes gens se louaient aux agents des différentes compagnies qui exploitaient les pelleteries et voyageaient plusieurs années au milieu des sauvages (…). Or il est de notoriété publique dans le pays que la vie ordinaire de ces sortes de voyageurs est une vie d'affreux blasphèmes, d'ivrognerie continuelle, d'immoralité complète. Et c'était là l'importation la plus certaine dont ces nombreux voyageurs dotaient leur patrie (…). Un pareil ensemble de circonstances avait fait de Laprairie une paroisse mal famée dans les environs. Vols, fraudes, usures, procès, blasphèmes, ivrogneries, fêtes, orgies, batteries, dérèglements et scandales de tous genres, tels étaient les excès qui forçaient les curés du voisinage à dire à leurs prônes : « Mes frères, gardez-vous bien d’aller tel jour à Laprairie… Mes frères, tenez vos enfants lon des scandales qui désolent certaines paroissent, etc., etc. » (…) Je suis porté à croire qu’eu égard au peu d’instruction religieuse de la masse du peuple, il y a peut-être trop de dévotions : car ces bonnes gens apprécient mal ce qu’ils entendent, confondent, défigurent bien des choses par leurs pratiques ridicules ou superstitieuses (…). Le peuple est ou peu instruit ou tout à fait ignorant; plein de foi et souvent de crédulité. Il croit devoir prendre toute espèce de dévotions pour l’âme comme toute espèce de médecine pour le corps; tâter de tous les confesseurs comme de tous les docteurs ou médecins; et ne manquer ni aucune indulgence ni aucune communion. S’il y a quelque part de feu sans lumière, c’est ici assurément; mais après tout c’est un moindre mal que la lumière sans chaleur. (Page 111)

L’abbé J. B. Boucher, curé à La Prairie de 1792 à 1839, fut un témoin privilégié de la pratique religieuse dans sa paroisse. Il a entretenu une correspondance régulière avec son évêque. Des bénévoles transcrivent et classent actuellement ces documents de première main. Ceux-ci permettraient, on le suppose, de poser un jugement plus nuancé sur l’état de la paroisse.

Certaines statistiques tirées de l’almanach MacKay Lovell apprennent qu’à La Prairie, à cette époque, on fabriquait bière et eau-de-vie. À proximité du fleuve, rue St-Ignace, John Dunn tient une brasserie et le village compte 3 distilleries. Auberges et cabarets sont fort nombreux.

L’histoire, dans sa réalité, vient modifier une connaissance d’un certain passé idyllique dans lequel presque tous nos ancêtres étaient classés catholiques modèles. La présente étude, forcément très limitée, dévoile à cet égard des comportements surprenants…

- Au jour le jour, janvier 2000

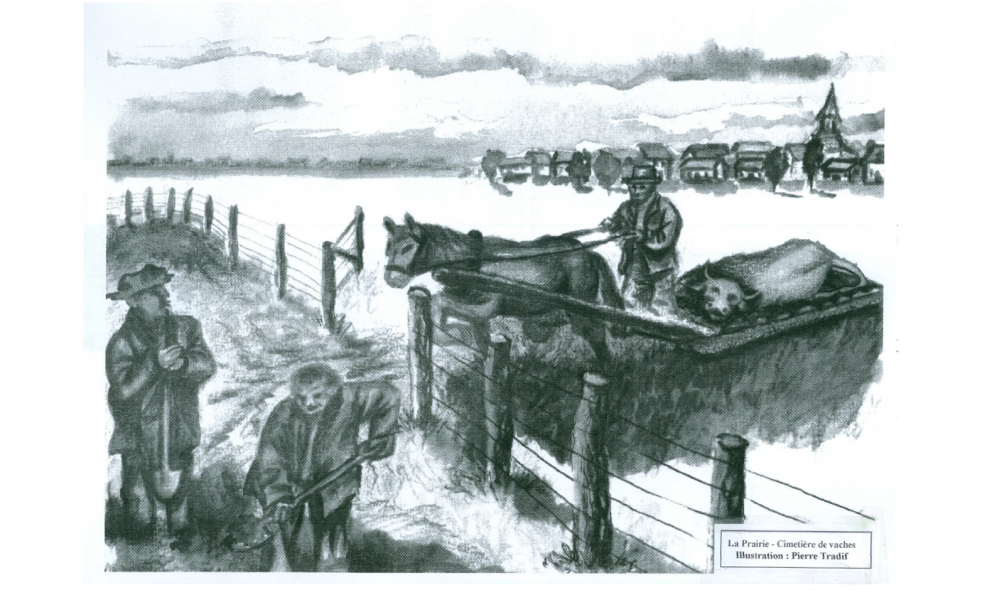

Le cimetière des vaches …

Nous tenons d’une nonagénaire, qui a vécu toute sa vie à La Prairie, un fait bien particulier : l’existence d’un cimetière des vaches. Une partie importante de la Commune touchait encore les limites sud-ouest du village pendant les premières décennies du 20e siècle et limitait les terres concédées en direction de la Côte Sainte-Catherine. Ce grand pacage recevait les vaches des alentours.

Les troupeaux y étaient conduits après le « train » du matin et leurs propriétaires retournaient les chercher en fin d’après-midi. Or, à l’occasion, des vaches malades mouraient dans la Commune et il fallait disposer des cadavres. Les fermiers les transportaient sur un stone-boat* tiré par le cheval. L’animal mort était abandonné dans la Commune d’en haut et on laissait la nature accomplir son œuvre. Ces corps en putréfaction, laissés à l’air libre, contrevenaient à toutes les lois de l’hygiène publique.

Conscients de leurs responsabilités, les autorités municipales imposent un règlement qui oblige les propriétaires à enterrer les cadavres. Mais, où peut-on les disposer? Les syndics de la Commune proposent de délimiter un enclos dans la Commune d’en haut, près des boisés situés en direction opposée du village.

Obligation est faite aux propriétaires d’y creuser un trou d’une profondeur raisonnable, afin d’enterrer les cadavres. L’enclos de forme triangulaire, clôturé, est muni d’une large barrière que chacun se doit de tenir solidement fermée. Situé à peu de distance du chemin de Salaberry qui traversait la Commune du sud au fleuve, le cimetière offrait le spectacle de monticules qui s’affaissaient avec les années.

À peu de distance, une carrière désaffectée était devenue un étang où, à l’automne, les outardes se reposaient en migration vers le sud. Les chasseurs profitaient largement de ce gibier facile d’accès. À cet endroit, le sous-sol était formé de pierre propice à la construction. À peu de distance, direction sud-est, le schiste abondant, matériau friable et facilement modelable avait déjà attiré les briqueteries construites en 1888.

* stone-boat : traîneau plat fait de tronc d’arbres auquel on attelait un cheval. On s’en servait sur la ferme surtout pour ramasser les pierres dans l’espace cultivé.

- Au jour le jour, décembre 1999

Les catholiques et les déviants (suite de novembre 1999 – Partie 2)

Les historiens signalent à maintes reprises que les relations entre les curés et leur évêque manquaient de cordialité; on n'était pas d'accord avec sa rigueur et son austérité. On l'accusait même d'afficher une doctrine fortement teintée de jansénisme, mouvement religieux français formellement condamné par l'Église de Rome. La population de La Prairie n'était pas la seule à recevoir des ordres de «redressement» venant de l'évêque. Quel effet a produit l'ordonnance de 1719? Nous l'ignorons.

En l'an 2000, 300 ans plus tard, Mgr de Vallier, cet ecclésiastique formé dans la France d'avant la Révolution se croirait issu d'une autre planète. L'histoire religieuse et l'expérience de chacun témoignent aujourd'hui des changements profonds dans la population des paroisses et de toute la province relativement à l'influence de l'autorité religieuse.

Le recensement de Statistiques Canada, 1991, est très significatif à cet égard. On y apprend que 57% de la population du Québec est non chrétienne. Dans l'ensemble du Québec et jusque dans les fins fonds des campagnes, le pourcentage des sans religion talonne de près le nombre de ceux qui se déclarent catholiques romains. La Prairie a suivi le mouvement de cette évolution. En 1719, on ne pouvait même imaginer ce que seraient les déviants immoraux du 20e siècle.