- Au jour le jour, octobre 2001

La propriété foncière à La Prairie dans les années 1830-1840

La seigneurie établie en 1667 se peuple rapidement et, vers la fin du 18e siècle, les terres sont toutes concédées par les Seigneurs Jésuites. À partir de 1790, la population composée de 80% de fermiers, augmente rapidement et le pourcentage passe à 88% en 1825.

L’historien Fernand Ouellet a dépouillé et analysé deux sources majeures de données sur la Seigneurie de La Prairie couvrant les années 1830-1840 : le Recensement Nominal de 1831 et le Terrier dressé entre 1838 et 1841. Par le recensement on connaît les noms, étendue des terres et portion cultivée par les fermiers. Le Terrier donne une description détaillée des lieux – dimensions, voisins, etc. -, nomme le propriétaire, son occupation et ses dettes.

À cause de l’importante croissance démographique, l’espace disponible pour l’agriculture s’amenuise. La seigneurie est surpeuplée, 7% des propriétaires terriens bien nantis achètent des parcelles de terres pour culture ou spéculation. Ils agrandissent leur terre et peuvent ainsi cultiver le blé très en demande sur le marché montréalais, surtout pour l’exportation en Angleterre et pour l’alimentation dans les chantiers de coupe de bois.

Aux fils de fermiers à revenus modestes, les pères cèdent des parcelles de terre qui perdent en superficie avec les années lorsqu’on doit de nouveau subdiviser. Le recensement de 1831 permet de dresser un portrait très éloquent à cet égard. Entre l’élite, évaluée à 7% du nombre de fermiers, et une classe moyenne vivant plus ou moins convenablement, se détache le tiers des exploitants agricoles qui vivent pauvrement sur une parcelle exiguë. Ils sont les défavorisés de l’époque.

Les petits cultivateurs ont peine à payer les redevances au curé – 1/26 de la récolte -, à l’agent seigneurial – en nature ou en monnaie – plus leurs dettes aux marchands du village. Ils en sont venus à être acheteurs de blé. Bien plus, en 1831 la seigneurie de La Prairie importe du blé. Ce déclin dramatique contraste avec le siècle précédent alors que le blé comptait pour 60% des récoltes.

La situation difficile dans laquelle vit la majorité des agriculteurs suscite des changements importants dans le choix des cultures. Les chefs de famille doivent d’abord pourvoir la maisonnée d’une alimentation suffisante. On opte alors prioritairement pour les produits de première nécessité dont la culture de la pomme de terre. S’y ajoute l’avoine pour nourrir le cheval, animal de trait qui a remplacé depuis longtemps le bœuf pour les travaux de ferme. Des céréales, tels l’orge, le maïs et le seigle alimentent quelques bêtes à cornes, porcs et volailles. La commune sert de pâturage aux vaches et moutons tout au long de la belle saison.

Pendant cette période se présentent des travaux d’importance près de La Prairie : la construction du chemin de fer et le creusage du canal Chambly. La main-d’œuvre, très nombreuse, est fournie par les fils de cultivateurs.

Rappelons que, parmi les fermiers confinés sur des petites parcelles de terre suffisant à peine à faire vivre la famille, se trouvent des propriétaires et des locataires. Le village, établi en 1700 et agrandi en 1821L’agrandissement du village effectué en 1821 couvrait une superficie de 60 arpents., logeait un grand nombre d’artisans et journaliers. Ceux-ci étaient également soit propriétaires soit locataires du lot qu’ils occupaient. Ils y cultivaient quelques légumes, tels les pois, et suffisamment de pommes de terre pour se rendre à la prochaine récolte. Les journaliers pouvaient remplir plusieurs fonctions. Certains possédaient au moins un cheval et offraient leurs services pour le transport de personnes ou marchandises diverses.

Ce bref exposé de la répartition des terres à La Prairie, au cours de la décennie 1830-1840, illustre les changements sociaux survenus principalement dans la zone rurale. Alors qu’au 18e siècle les cultivateurs vivaient des produits de leur ferme, au siècle suivant s’installe un déclin graduel. En 1837, 51% des fermiers disposent d’un lopin de terre de moins de 50 arpentsEn mesures françaises de l’époque, l’arpent mesure 36802 pi² (191,8 pi. Par 191,8 pi.).. Un observateur de l’époque note que les « petits » manquent de bois sur leur terre, même pour construire leur clôture. Il n’est donc pas surprenant qu’un changement radical s’impose. On cultive pour nourrir sa famille, on élève quelques animaux. Le démembrement de la propriété foncière, et le manque d’espace qui en résulte, crée une classe de fermiers qui vit difficilement. Et les familles sont nombreuses!

Références

OUELLET Fernand, Éléments d’histoire sociale au Bas-Canada. Éditions Hurtubise HMH Ltée, Montréal, 1972, p. 113-149

HAMELIN Jean, PROVENCHER Jean, Brève histoire du Québec, Boréal, 1997, p. 52

- Au jour le jour, septembre 2001

Le tourisme dans le Vieux-La Prairie, saison estivale 2001

L’équipe des guides cette année était composée de 4 jeunes étudiants de niveau universitaire supervisés par une étudiante-coordonnatrice. Ils ont tout d’abord étudié le patrimoine bâti et l’histoire des anciens résidents de La Prairie. Les guides, solidement informés, offraient un accueil compétent et chaleureux. Notre secrétaire-coordonnatrice, Johanna McLean, formait équipe avec les jeunes et savait les conseiller judicieusement.

La clientèle visiteuse, très diversifiée, comprenait des groupes restreints intéressés à déambuler dans les rues pour découvrir le quartier. Des jeunes étudiants d’écoles élémentaires et de camps de jour ont participé avec nos guides à des activités interactives. À l’intérieur du musée, la maquette du Fort de 1704 et une exposition d’artefacts trouvés lors des fouilles archéologiques de l’été 2000 permettaient d’imaginer quelque peu la vie dans le Vieux-La Prairie à l’époque de la Nouvelle-France.

À l’été 2001, nous avons accru le nombre de nos visiteurs. Les guides ont orchestré une campagne de publicité dans les journaux «La Presse» et «Le Reflet» qui a porté fruit. Le tableau ci-dessous nous renseigne sur les intérêts diversifiés des visiteurs. Notons que les 945 personnes inscrites dans la case «visite du Musée» ont toujours été accompagnées d’un guide qui commentait la maquette du Fort de 1704 et qui expliquait le contenu de l’exposition archéologique. De plus, il faisait connaître les services offerts par la SHLM. Munis de ces informations, plusieurs visiteurs ont signifié leur intérêt pour notre site Internet qu’ils souhaitaient consulter à domicile.

Pour conclure, on peut affirmer que tous ceux qui ont découvert l’arrondissement historique, grâce à nos guides, sauront qu’à La Prairie se trouve un quartier ancien, précieusement conservé et offert à tous ceux qui savent vibrer à la richesse de notre patrimoine québécois.

|

|

Groupe(s) |

Individus |

Individus(%) |

|

Visite du musée |

– |

945 |

63,4 |

|

Visite guidée scolaire |

3 |

139 |

9,3 |

|

Visite guidée individuelle |

32 |

92 |

6,2 |

|

Rallye |

3 |

79 |

5,3 |

|

Fort Boyard |

6 |

129 |

8,6 |

|

Recherche en généalogie |

– |

67 |

4,5 |

|

Recherche en histoire |

– |

40 |

2,7 |

|

Total |

44 |

1491 |

100 |

- Au jour le jour, avril 2001

Cataclysmes naturels au 18e siècle dans la vallée du Saint-Laurent

Dans son volume, Chronologie du Québec, l’historien Jean Provencher pratique des coupes verticales en des points précis de la trame vivante du temps. Nous avons choisi le thème «Culture et Société» pour illustrer brièvement certains événements naturels qui ont marqué la vie quotidienne des résidents de la Nouvelle-France dont ceux de La Prairie, villageois et fermiers.

Dans les années 1689-90, les récoltes sont si mauvaises que la nourriture vient à manquer. Vingt-cinq ans plus tard, 1715-16-17, trois années de sécheresse provoquent une grave disette de blé. Mal nourrie, la population devient vulnérable et subit des épidémies de fièvres malignes et de maladies contagieuses. Suivent quelques années de répit de 1728, des pluies excessives provoquent une invasion de chenilles. Faute de mieux, la population se résigne en 1729 à manger des patates pour la première fois !

Va suivre en 1737 la pauvreté des récoltes qui engendre des famines. Plusieurs se résignent alors à manger les bourgeons des arbres. Heureusement que l’usage du tabac, introduit en 1721, procurera une ‘‘petite douceur’’.

Cette énumération de malheurs dus aux caprices de la température illustre bien à quel point la population comptait sur le blé pour son alimentation. Les pois secs fournissaient une autre source d’aliments sur laquelle on pouvait se rabattre.

Dès 1667, les autorités considèrent que les cheptels de porcs sont suffisants dans la colonie. Cette réserve de viande «sur pattes» permet la salaison pour réserves et la soupe aux pois fournit une alimentation substantielle. Bien plus, le porc s’accommode d’une nourriture toute simple ; il est facile à engraisser et se reproduit généreusement.

On peut se demander si les fermiers de La Prairie sont des vendeurs en temps de crise. Ce sur quoi les textes d’époque nous renseignent, c’est la venue du gouverneur «en armes» à Longueuil en 1717 (sécheresse de 3 ans), les fortifications servant de prétexte à une émeute.

L’historien Jean Hamelin souligne dans son étude économique, le fait que les années de disette dévorent régulièrement les épargnes accumulées durant les années d’abondance.

On peut supposer que les fermiers de La Prairie ont su trouver ce qui manquait à leur alimentation. Dans le fleuve se trouvait une abondante réserve de poissons et le petit gibier circulait dans les bois en toutes saisons.

- Au jour le jour, avril 2001

Cataclysmes naturels au 18e siècle dans la vallée du Saint-Laurent (suite)

La population de La Prairie fournissait des domestiques salariés aux missions de l’Outaouais et des «congés de traite» permettaient également aux fermiers de revenir à la maison avec une intéressante somme d’argent.

La Seigneurie de La Prairie a connu au 18e siècle une croissance démographique qui se situait à 200% de la croissance canadienne. Il devait y avoir plusieurs bonnes raisons d’y vivre !

Mentionnons en terminant certains autres événements naturels que la population de La Prairie a vécus :

- En 1733, à l’automne, un tremblement de terre secoue la Nouvelle-France pendant 40 jours.

- En 1728, les sauterelles pullulent dans les champs et dévastent les récoltes.

- La comète de Halley passe dans le ciel de Montréal le 1er avril 1758.

Sources :

Provencher, Jean, Chronologie du Québec, 1534-1995, Les Éditions du Boréal, 1991, 361 pages.

Hamelin, Jean, Économie et société en Nouvelle-France, Presses de l’université de Laval, 137 pages.

- Au jour le jour, janvier 2001

Alliances et mariages en Nouvelle-France

L'historien Louis Lavallée a dépouillé 558 contrats notariés, dans la Seigneurie de La Prairie, des origines à 1760. La grande majorité des mariages étaient endogamiques. Un des conjoints provenait quelques fois de la Seigneurie de Longueuil, voisine immédiate. Montréal, centre économique, permettait également contacts et rencontres avec La Prairie.

Lavallée constate un fait surprenant. Puisque La Prairie était depuis les débuts un lieu de passage pour de nombreux «étrangers», les alliances avec ces jeunes en transit étaient pratiquement inexistantes. Dans la colonie, sous le Régime français, ce sont les parents qui exerçaient une influence prépondérante. Ce sont d'abord les intérêts de ceux-ci qui primaient et tant mieux si l'attirance mutuelle des futurs conjoints est satisfaite !

Les alliances envisagées devaient favoriser la transmission du patrimoine foncier, unique richesse des colons censitaires. Ces terres de grande superficie étaient la promesse d'un avenir porteur d'une relative aisance. La coutume, bien établie, favorisait les mariages croisés, sur plusieurs générations si possible. On choisissait des mariages à l'intérieur de la parenté: frères et soeurs, cousins et cousines, etc… Lavallée note qu'on n'accepte pas la consanguinité, contrairement en Acadie où une population plus restreinte obligeait à des mariages avec des parents liés par les liens du sang.

L'analyse d'une trentaine d'alliances, des débuts de la Seigneurie à 1760, illustre cette stratégie des mariages croisés. Le couple André Babeu et Anne Roy, venu directement de France, se marie à La Prairie en 1689. Issus de ce couple, s'uniront par mariage 3 Beaudin, 3 Deniger, 2 Mesny et 2 Surprenant.

La population de la Seigneurie s'accroît sensiblement à la fin du 18e et au 19e siècle. La coutume établie pendant les cent premières années sera modifiée. Les terres seront morcelées par les héritages et la carte de 1861 montre d'étroites bandes parallèles, illustration des divisions des domaines d'origine.

Après ce bref historique traitant des biens fonciers et des alliances visant à en préserver la propriété, étudions rapidement les mariages des paysans en Nouvelle-France. Les fréquentations sont de courte durée et dans ce mi I ieu majoritairement rural:

« Il faut se déclarer aux pères et mères au bout de quatre visites qu'on fait à leurs filles; il faut parler mariage ou cesser tout commerce »

La Homan, militaire français, observateur de la fin du 17' siècle.

Au milieu du 18e siècle, le voyageur suédois Pehr Kalm observe les mêmes comportements. Un jeune homme peut faire la cour à une fille uniquement dans le but d'un éventuel mariage.

Pour que le mariage soit reconnu par le curé et les parents, les deux futurs époux doivent obligatoirement se rencontrer chez le notaire. Ces contrats officiels permettent de dater l'année du mariage et les noms des pères et mères. Ces documents qui nous sont parvenus à travers les siècles, stipulaient d'abord la communauté de biens qui, selon la coutume de Paris (1664) investissait le mari de tous les pouvoirs d'administration des biens dès le jour du mariage.

Les futurs époux ne détenaient pas de biens d'une grande richesse. Les filles apportaient peu de biens matériels, les garçons avaient quelques fois réussi à bâtir la petite demeure du couple. Les parents acceptaient de loger la nouvelle famille pendant un an, si nécessaire.

La cérémonie religieuse suivait de près la signature du contrat devant notaire. Janvier était le mois préféré pour le mariage, sinon on optait pour novembre ou février. Les périodes de l'Avent (Noël) ou Carême (Pâques) n'étaient pas acceptées par l'Église. Les autres mois de l'année étaient réservés aux travaux agricoles.

Pendant 3 semaines consécutives il y avait publication des «bans» à l'église, le prêtre pouvait ainsi être rassuré quant aux empêchements au mariage. Bien plus, les futurs mariés devaient obligatoirement se présenter au confessionnal, deux jours avant la cérémonie.

À l'église, le jour venu, le père accompagne la future épouse qui, selon le Rituel de Mgr De St-Vallier, « doit avoir la tête voilée et son sein ne doit pas être découvert ». Au cours de la cérémonie, le prêtre, s'adressant à l'épouse, exprime très clairement que la femme doit être soumise à son mari.

Puis vient la fête où éclate la joie. Y sont conviés tous les voisins et la parenté élargie. On mangeait, buvait, chantait et dansait jusqu'au lendemain. Entre autres mets, le porc était apprêté de plusieurs manières. Malgré les sévères directives de Mgr de St-Vallier ordonnant que soient bannis «impiété et bouffonnerie», le bon peuple s'amusait à sa guise.

Les festivités terminées, le couple s'installait dans son nouveau chez soi. Ayant satisfait aux obligations de l'État et de l'Église, les époux pouvaient se reproduire légalement. L'histoire nous apprend que les familles étaient habituellement nombreuses. Faute d'apport suffisant de la France, la population se chiffre à 60,000 personnes en 1760 [voir à ce sujet l'article: J'ai lu pour vous! dans le présent numéro], lors de la conquête. Les colonies anglaises du sud sont peuplées, à la même période, de plus d'un million de personnes…

Bibliographie :

Lavallée, Louis. La Prairie en Nouvelle-France, 1647-1760, McGill-Queen's University Press, 1992

Lachance, André. Vivre, aimer et mourir en Nouvelle-France, Libre Expression, 2000

Greer, Allan. Brève histoire des peuples de la Nouvelle-France, Boréal, 1998

- Au jour le jour, décembre 2000

La guignolée

En décembre de chaque année, un appel tout particulier est lancé aux résidents des villes et villages du Québec afin de les inviter au partage envers les plus démunis. Les sociétés de bienfaisance reçoivent les dons et les distribuent à l'occasion des fêtes de Noël.

Au Québec, cette coutume date du début de la colonie et l'historien Jean Provencher en donne la description dans son volume « C'était l'hiver ».

Dans la Seigneurie de La Prairie, tout comme ailleurs en Nouvelle-France, on aidait les moins nantis à fêter le Nouvel An dans la joie…

***

Extrait tiré de « C'était l'hiver »

On ne s'entend pas sur l’origine de cette vieille coutume venue de France. Des ethnologues la font remonter à l'époque druidique, quand les prêtres de la Gaule antique cueillaient le gui au jour de l'An sur les chênes des forêts sacrées, en poussant le cri de réjouissance « Au gui l'an neuf! » D'autres affirment que la guignolée vient des Phéniciens qui avaient l'habitude de s'échanger une fois l'an des pots de blé vert en guise de réjouissance, tout en répétant « Eghin on eit », c'est-à-dire « le blé naît, la vie ressuscite! ».

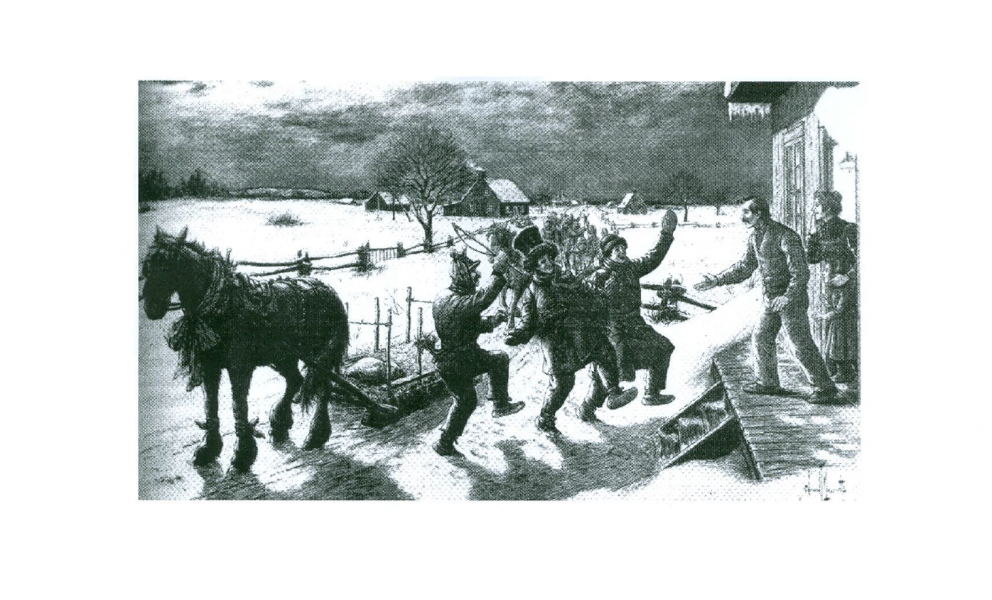

Chose certaine, dans la vallée du Saint-Laurent, la guignolée, aussi appelée ignolée ou lignolée, continuera de se pratiquer. La veille du jour de l'An, des jeunes gens se réunissent en bandes pour battre les rangs de la paroisse au son de la musique. On espère recueillir pour les indigents des aumônes en nature afin d'égayer leur temps des fêtes. À Saint-Justin, dans le Trompesouris, on court la guignolée pour le vieux Dubé et la veuve Crochetière; alors que dans l'Ormière on le fait pour le père Lafontaine.

Le 31 décembre donc, les enfants ont le nez collé à la vitre pour surveiller la venue des guignoleux. Les « ignoleux » se voient de loin; ils forment une joyeuse bande défilant en désordre. « V'là la guignolée! » s'écrie soudain l'un des marmots. Alors, du plus jeune au plus vieux, on « se poussaille » pour s'habiller et aller au devant des quêteurs. Le père et la mère de famille préparent une collation et mettent sur la table les dons faits aux pauvres.

La troupe qui pénètre dans la cour ne prend pas d'assaut la maison; il y a un cérémonial à respecter. On entonne d'abord la chanson « La guignolée », que tous connaissent par cœur, battant la mesure avec de longs bâtons. Le maître et la maîtresse ouvrent alors la porte et invitent les guignoleux à entrer. Là où la bande est trop nombreuse, on n'en fait venir que quelques-uns. Après un beigne, un morceau de pain, une rasade de rhum et l'échange de quelques nouvelles, les quêteurs s'en retournent, portant dans les voitures les dons qu'on a bien voulu leur faire. Et le groupe reprend son chemin, escorté de tous les enfants et des chiens du voisinage. La musique reprend de plus belle; l'heure est à la joie.

Presque toutes les maisons de la paroisse sont ainsi visitées. La quête terminée, on divise en lots les produits récoltés, avant de se rendre cette fois-ci chez les plus démunis. Quel bonheur alors pour eux de recevoir des vivres, des vêtements et une provision de bois de chauffage! Tout juste la veille du nouvel an, ces biens prennent l'allure d'étrennes.

Source : Provencher, Jean. C'était l'hiver, La vie rurale traditionnelle dans la vallée du Saint-Laurent, Boréal, 1986, p. 97 à 99.

- Au jour le jour, novembre 2000

Les Rother, Juifs de La Prairie (suite)

La Prairie, c’est chez nous », Joe Rother

En octobre, nous avons énuméré certains aspects de l'histoire des familles Rother, résidents de La Prairie au début du 20e siècle. Durant cette période, Montréal a reçu un grand nombre d'immigrants juifs. Les premiers sont venus de Russie et les historiens en situent le nombre aux environs de 6000 personnes.

Vont suivre les Juifs de l'Europe occidentale, particulièrement de la Pologne et surtout d'Allemagne. Profitant des problèmes économiques de son pays, Hitler fonde le parti nazi et qualifie son peuple de maître apte à gouverner les « sous-hommes » que sont les Slaves, les Noirs et les Juifs. Ces derniers, qui avaient largement contribué à la vie économique, scientifique et culturelle de la communauté allemande, en sont exclus et voués à l'extermination.

Dès lors tous les Juifs qui le peuvent s'expatrient. En 1931, 60 000 d'entre eux avaient élu domicile à Montréal. Adrien Arcand adopte l'idéologie extrémiste des nazis et fonde vers 1930 un hebdomadaire, « Le Patriote », pour diffuser ses idées et attaquer les Juifs de la métropole et de La Prairie.

Ces nouveaux citoyens juifs du Québec se lancent en affaires comme boutiquiers et regrattiers; les femmes travaillent dans les fabriques de vêtement. La majorité des Montréalais avec qui ils faisaient affaires étant de langue anglaise, il en résulte que seulement 18 % d’entre eux adoptent la langue française.

La question des écoles rend passablement difficiles les relations entre Catholiques et Juifs. La législation provinciale n'avait pas encore accepté les écoles « neutres ». Les protestants étaient prêts à plusieurs compromis pour attirer les Juifs. Cependant, les leaders juifs organisent rapidement leurs propres réseaux d'enseignement, éliminant ainsi de nombreux problèmes.

Il n'en reste pas moins qu'une poignée de catholiques francophones étaient nettement intolérants. Adrien Arcand attise les mésententes et on voit s'organiser des manifestations antisémites.

À La Prairie, la situation scolaire est tout autre. Les 3 filles d'Israël et Ohler Rother fréquentent le pensionnat du village. Les religieuses portaient une attention particulière aux petites dans leur apprentissage du français. Si le besoin se faisait sentir, elles leur donnaient du temps supplémentaire avec aménité. Les jeunes filles s'amusaient avec leurs petites amies, oubliant pour un temps leurs différences culturelles.

Pour les 3 garçons d'Israël, ce fut quelque peu différent. À l'école publique du Fort-Neuf, ils reçoivent les bases de leur éducation élémentaire. Vers l'âge de 10-11 ans, l'école du village, dirigée par les Frères enseignants, n'étant pas accessible, en semaine ils devaient donc se rendre à Montréal pour leurs études et logeaient chez des parents.

Les relations des familles Rother avec le curé Roméo Lamarche étaient des plus cordiales. À part les rencontres et échanges occasionnels, il y avait la visite annuelle du curé. Les Rother contribuaient volontiers à la levée de la dîme. Pour tous les problèmes de santé, ces familles pouvaient, comme tous les citoyens de La Prairie, compter sur les bons soins du Docteur J.-M. Longtin. Le médecin les recevait à son bureau ou se rendait à domicile.

Rendus à l'âge adulte les jeunes sentaient le besoin de rencontre d'autres juifs pour fonder une famille. Ils ont quitté La Prairie pour Montréal où ils se sont établis. Rencontré dernièrement, Joe Rother, fils d'Abraham, s'est rendu au local de la SHLM à La Prairie. Âgé de plus de 80 ans, celui-ci s'exprime en un français plus que correct. Tout ému de revenir dans le village de sa jeunesse il était fort heureux de dire qu’entre eux, aujourd'hui encore, ils désignent La Prairie comme « leur chez-eux ».

Quel contraste avec les propos d'Adrien Arcand tenus dans le Patriote et s'exprimant en 1934 sur les Juifs de La Prairie.

Dans toutes les chroniques, les propos sont racistes et résolument méchants. Nous en citons quelques extraits.

Il prédit le pire au Dr J.-M. Longtin, maire de La Prairie pour : « Avoir léché les bottes du Juif, race déicide, ces sangsues collées au flanc de la population. »

Il blâme l'élu municipal : « Certain échevin du Fort-Neuf, plus bête que ses pieds, qui verse dans des théories condamnées par l'église. »

Il enjoint les cultivateurs : « Défendez votre bien, protégez-le en n'achetant jamais chez les Juifs qui depuis le Golgotha n'ont pas lâché prise; ils vendraient les vases sacrés de l'église s'ils le pouvaient. »

S'adressant aux citoyens de La Prairie il devient très explicite : « Il ne faut pas se laisser envahir par le cochon juif car, un jour, vous serez obligés de faire le grand nettoyage qu'a entrepris Hitler en Allemagne. »

« Luttez contre l'envahissement du Juif (Abraham Rother) pour le dépôt de bière, il faut restituer à un canadien-français ce qui vous revient de droit. »

En l'an 2000, les statistiques sur la population de La Prairie ne permettent pas d'identifier des citoyens d'origine juive dans notre ville. Nous avons cependant parmi nous quelques représentants d'ethnies visibles que nous côtoyons quotidiennement. Tout comme pour les Rother, l'intégration se fait en douceur.

Sources :

Fonds É. Choquet, Histoire sociale, p 10/3-7.6

Rother Joe, Témoignage oral, 2000

Linteau, Durocher, Robert, Histoire du Québec contemporain, Boréal Express, 1979.

- Au jour le jour, octobre 2000

La fête du bouillon maillé à La Prairie : une tradition à conserver

Le bouillon de maillé, mets fort apprécié, se prête à merveille pour agrémenter une fête populaire. Les « anciens » résidents de La Prairie se souviennent avoir dégusté avec plaisir, lors d'un repas de groupe ou associations, les assiettes généreusement servies. Les nouveaux résidents de la ville peuvent à l'occasion découvrir et apprécier ce plat typique de notre région.

La recette du bouillon, transmise par les générations et venue des Amérindiens, a été adoptée par les familles québécoises vers 1920. Benoît Bonneterre, maître de poste, n'avait pas son égal dans l'art de mijoter un excellent bouillon.

L'esturgeon est le plus gros poisson d'eau douce, on le consomme lorsqu'encore jeune et d'un poids de 6 à 8 livres environ, on le nomme alors maillé. Dans l'est du Canada il habite lacs et rivières et le fleuve Saint-Laurent. Au Québec, son habitat se situe à l'ouest du fleuve, dans les rivières se versant dans la Baie James; au nord de fleuve on le retrouve à la hauteur de Tadoussac en remontant jusqu'aux Grands Lacs ontariens.

Les frayères sont généralement situées dans les zones de courant où l'eau est peu profonde. La région du Sault-Saint-Louis (rapides de Lachine) est riche en poissons de plusieurs espèces; avant les travaux de canalisation du fleuve, l'esturgeon venait régulièrement lors de la période de frai. Aujourd'hui, le lac Saint-Louis, situé en amont, est encore propice à une pêche commerciale contrôlée. Nos cuisiniers s’y procurent le maillé de nos bouillons.

Dans leur étude « Les poissons d’eau douce du Québec », Bematchez et Giroux (Broquet) signalent que le plus vieil individu mâle capturé dans le fleuve avait au moins 96 ans. Par contre, la durée de vie habituelle de l'esturgeon d'aujourd'hui, au Québec, varie de 15 à 25 ans. En 1983, fut capturé lors d'une pêche commerciale un esturgeon de 198 livres. Le petit alevin accède lentement à maturité et la femelle laisse échapper sa première ponte entre l'âge de 4 à 10 ans.

Nos archives conservent une photographie datant de 1925. Trois pêcheurs posent fièrement derrière un magnifique esturgeon de 54 livres capturé au dard, pointe de fer à 5 dents fixée à une hampe de bois.

- Au jour le jour, octobre 2000

Les Rother, Juifs de La Prairie

Les Rother, dont nous livrons ici un bref historique, habitent à La Prairie durant un peu moins de 30 ans. Directement de la Russie tourmentée, Abraham est le premier de la famille à venir s'installer sur une terre de la rive-sud de Montréal vers 1904. Sa vie familiale nous est inconnue. Son gagne-pain consiste à circuler continuellement dans le village et les rangs des campagnes. Il y pratique une occupation aujourd'hui plutôt lucrative, il ramasse des matériaux pour recyclage : guenilles, métal, os d'animaux de ferme. C'est le « guenilloux ». Il est également très actif dans la vente de volailles en cage. Sa voiture, chargée au maximum le matin revient, la journée terminée, encombrée de cages vides.

Dans notre propos d'aujourd'hui nous traiterons surtout des Rother, résidents du village de 1917 à 1934. Deux frères Rother et un compagnon quittent la Russie à l'époque de la révolution de 1917. Dans le pays des Soviets, les Juifs sont persécutés et tous ceux qui le peuvent prennent le chemin de l'exil.

Ohler, épouse d'Israël Rother a raconté à une citoyenne de La Prairie, encore vivante, les péripéties de leur fuite. Avant de pouvoir s'installer dans le petit village francophone, terre d'accueil, les Rother ont vécu une véritable odyssée.

La petite caravane comprend deux frères, un compagnon, les épouses, quelques enfants et un minimum de bagages. Le groupe chemine péniblement, transportant enfants et objets sur les épaules. Après une longue marche, sous-alimentés et épuisés, ils atteignent un port de mer. Le rudimentaire bateau offre tout de même un refuge où l'espoir renaît. Après une longue traversée la petite famille met pied à terre à Montréal. Des Juifs de la grande ville les accueillent et lorsque c'est possible ils les conduisent à La Prairie où Abraham les reçoit.

Assez rapidement les trois pères de famille : Israël et Gabriel Rother et Jacob Singer sont en mesure d'ouvrir leurs commerces. Gabriel s'établit rue Sainte-Marie dans l'édifice immédiatement voisin du docteur Léotable Dubuc, côté ouest. Il offre à sa clientèle des vêtements pour femmes et hommes, de la lingerie variée. Les femmes du village aimaient voir les nouveautés, telles différentes serviettes de bain. L'épouse de Gabriel, d'humeur agréable, aimait causer longuement avec les clientes.

Jacob Singer avait obtenu, par l'entremise d'Abraham Rother, le dépôt de bière du Fort-Neuf situé angle chemin de St-Jean et boul. Ste-Élizabeth (Taschereau).

Adoptant l'optique des antisémites de Montréal, les journalistes du Patriote engagent une violente polémique. Nous traiterons de ce sujet dans la publication de novembre.

Concernant la famille d'Israël, l'épicier, nous avons pu recueillir plusieurs renseignements intéressants. Israël, Ohler et les enfants s'installent sur la petite rue Saint-Louis, entre les rues Saint-Philippe et Saint-Jacques, en plein village de La Prairie. L'épicerie occupe tout l'avant de la maison et Ohler met ses réserves dans le « back store ». L'appentis loge cheval et voiture. Le logement est à l'étage.

Dans le magasin on trouve une grande variété d'aliments et autres qui s'ajoute aux objets de première nécessité, tels farine, sucre et sel. Israël s'approvisionne dans la métropole qui fait commerce avec plusieurs pays du monde. Pour plusieurs variétés de légumes en conserve, il peut compter sur ceux de Thomas de Gruchy, propriétaire d'une conserverie à La Prairie.

En belle saison, c'est chez un fermier situé à l'ouest du village, près du fleuve, qu'Israël se procure des légumes frais. Arthur Desrosiers est reconnu pour la qualité de ses fèves jaunes, de ses carottes et navets et surtout de ses tomates. Aussi longtemps que les routes sont carrossables c'est également chez lui qu'il se procure crème et œufs frais.

Les femmes du village se surprennent de savoir que les Rother trouvent délicieuse la soupe aux betteraves… Il semble tout naturel de voir les trois filles : Sarah, Violet et Rosae fréquenter le pensionnat de La Prairie tenu par les religieuses de la Congrégation de Notre-Dame. Dans les familles on parle des trois petites « protestantes ». Ces filles, à leur majorité, quittent le foyer de leur enfance et fondent une famille avec des époux juifs de Montréal.

Les trois fils mènent également leur vie d'adultes à Montréal. Ce sont Louis, Jack et Jos, ce dernier, remarquablement joli est d'une élégance exceptionnelle à faire rêver plus d'une jeune fille de La Prairie.

Les trois marchands juifs se bâtissent une clientèle nombreuse et fidèle. Et bientôt leurs succès en affaires leur valent un train de vie des plus convenables.

Malheureusement, il y a une ombre au tableau. Gabriel Arcand, fondateur du Patriote, hebdomadaire de Montréal, est un fasciste disciple d'Hitler. Pendant 3 ans, au début des années 1930, il s'attaque particulièrement aux Juifs de La Prairie.

Dans le numéro de novembre, nous verrons jusqu'où peut aller une propagande haineuse à l'égard d'un peuple que l'on juge sans discernement.

Sources : une résidente de La Prairie, contemporaine des Rother; F.E.C. P10/3-7.6

- Au jour le jour, octobre 2000

Nouvelles structures pour les paroisses catholiques de La Prairie …

La sérieuse pénurie de prêtres dans le diocèse St-Jean/Longueuil a causé un réaménagement dans les structures et le partage des responsabilités. Monseigneur Jacques Berthelet a donc nommé M. Bruno Godbout, l'actuel curé de la paroisse de la Nativité, responsable des deux paroisses de la ville de La Prairie.

Désormais l'équipe de pastorale assumera, en collaboration avec le prêtre, toutes les tâches qu'exige l'administration de deux paroisses et les bureaux seront regroupés au presbytère de la Nativité.

L'évêque a aussi officiellement mandaté d'autres membres de cette équipe : une coordonnatrice des activités pastorales, en fonction 5 jours/semaine, aura de plus la responsabilité de seconder les animatrices de pastorale dans les écoles élémentaires de la ville. Elle portera une attention toute particulière aux bénévoles qui pourront compter sur son appui constant et stimulant.

Deux prêtres-collaborateurs viendront seconder M. Godbout dans sa tâche de curé lors des cérémonies religieuses.

Ce changement d'importance dans l'organisation paroissiale nous porte à réfléchir sur l'histoire de La Prairie. Depuis 1667, la paroisse de la Nativité de la Sainte-Vierge est le lieu de rassemblement des catholiques qui y résident. S'y est ajoutée, dans les années 1950, une seconde paroisse sous le vocable du Christ-Roi. À noter que ces deux paroisses conservent toujours leur identité propre. C'est seulement l'organisation des équipes pastorales qui a changé. Mais que nous réserve l'avenir? Bien malin qui se risquerait à des prédictions.

Depuis 1960 le Québec, comme tout le monde occidental, a connu une désaffection grandissante face à l'Église et à la pratique des sacrements. La Prairie n'y échappe pas et nos églises sont devenues trop grandes et trop coûteuses pour la « clientèle » qui les fréquente. Pire encore, la pénurie de prêtres a obligé notre évêque à prendre des décisions qui font mal aux pratiquants demeurés fidèles.

Les temps changent! Que peut-on faire devant l'inévitable?