- Au jour le jour, novembre 2007

La monnaie de François Plante

Dans les années 1830, la situation économique était devenue plutôt précaire. Le gouvernement du Bas-Canada n’avait pas émis de monnaie officielle. La petite monnaie de cuivre devenait rare, surtout en région, en dehors des grands centres comme Montréal et Québec. Au début de l’année 1837, Londres puis New-York éprouvent une crise financière dont les répercussions se font rapidement sentir au Bas-Canada. Pour éviter que tous les épargnants retirent leur argent et provoquent ainsi une faillite, les grandes banques suspendent leurs paiements et il n’est plus possible de se procurer des pièces de monnaie, sauf celles qui circulent déjà.

Les marchands réagissent rapidement et certains décident alors de faire frapper, en leurs noms, des jetons de métal de diverses valeurs. Cette solution coûteuse trouvera une alternative chez certains marchands des régions. Ces derniers décident tout simplement d’imprimer des billets en papier. Ils promettent de payer, au porteur, la valeur indiquée sur le billet quand les opérations banquières auront repris leur cours normal.

C’est ainsi que François Plante, marchand de La Prairie, imprime de la monnaie de papier pour continuer à faire ses affaires. Il faut comprendre qu’à cette époque, plusieurs monnaies circulent au Bas-Canada. On y trouve des devises anglaises, françaises, américaines et espagnoles. La livre anglaise avec ses shilings et pence, le franc ou livre française avec ses sous, le dollar américain et même la piastre espagnole.

La solution de François Plante est ingénieuse et donne ce qui suit :

Ce bon de marchand est disponible en coupures de 60 sous, ci-dessus, et de 30 sous, non illustré. Le billet, émis à Laprairie le 1er septembre 1837, a été imprimé par Adolphus Bourne.

Le billet possède, entre autres caractéristiques, la propriété de fournir des équivalences entre les principales devises qui circulaient à cette époque. En fait, il constitue à lui seul une véritable petite table de conversion.

Le billet vaut un écu, tel qu’écrit au centre et aussi au coin inférieur droit. L’écu vaut 3 francs, le franc étant synonyme de livre française de 20 sous.

D’où, la valeur inscrite à droite : 60 sous (français). Donc, un écu, 3 francs ou 60 sous, c’est pareil! Le client familier avec la devise du régime français y trouvera son compte.

Mais le marchand Plante pense aussi à ses clients plus enclins à calculer à l’anglaise. À gauche, on lit 30 pence; pence étant le pluriel de penny. Puis, en dessous, de même qu’au coin supérieur droit, figure 2s 6d, soit 2 shillings 6 pence. Le shilling valant 12 pence, 2 fois 12 plus 6 égalent 30. Le compte est bon!

À cette époque, la piastre vaut 6 francs ou 6 livres de 20 sous. Aussi, lit-on, en plus petits caractères, sous « UN ÉCU », « good for half a dollar ». Le dollar canadien n’existe pas. Le dollar américain circule au Bas-Canada et aussi la piastre d’Espagne venue des colonies espagnoles. Pour les gens, une piastre, c’est une piastre et la parité règne. Donc, la piastre valant 120 sous, 60 sous représentent une demi-piastre. Le compte est encore bon.

François Plante émet aussi des billets de 30 sous.

Quatre de ces billets, soit 120 sous, équivalent donc à une piastre. Pas de problèmes à échanger 4 trente sous pour une piastre!

Bien sûr, le client ne doit pas savoir tout ça; il veut simplement toucher la valeur de son billet, dans la devise de son choix, quand les banques reprendront leurs affaires normales, ce qui devint possible en mai 1838.

Sources :

Le Musée de la monnaie

http://www.museedelamonnaie.ca/

VALLIÈRES, Marc-Gabriel, Le papier-monnaie des marchands de 1837, Revue des Deux-Montagnes, Juin 1997

JOLY, Jean, La monnaie dans le comté de Deux-Montagnes au XIXe siècle, La Feuille de Chêne, Vol 10, no 3, SGSE

- Au jour le jour, février 2007

Les Mémoires de la SGCF sur CD de 1944 à 2002

La Société a acquis récemment la compilation sur CD des Mémoires de la Société généalogique canadienne-française de 1944 à 2002, soit les 53 volumes et 228 cahiers totalisant près de 20 000 pages d’articles intéressants et inédits.

Non seulement peut-on ainsi se procurer tous ces volumes des Mémoires à peu de frais mais aussi peut-on les conserver dans un espace des plus restreints, soit six CD. Le contenu a été transféré en entier sur le disque dur d’un ordinateur du centre de documentation, tel que recommandé par l’éditeur pour un accès encore plus rapide à cette banque de données.

Le lecteur peut parcourir les Mémoires à l’aide du Reader Acrobat d’Adobe, à partir de chacun des sommaires des volumes, ou en consultant l’index des articles, par auteur ou par sujet.

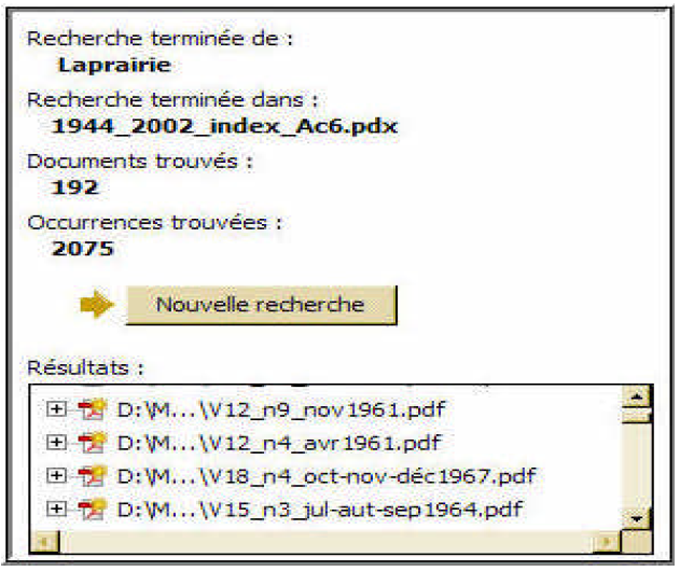

Mais l’avantage premier de cet outil est d’offrir au chercheur un instrument des plus pratiques grâce à la puissance du Reader Acrobat. Un usager peu familier avec ce moteur de recherche prendra soin de consulter préalablement le guide prévu à cette fin. Ainsi, qui veut trouver dans les 20 000 pages tous les passages où apparaît un mot, comme par exemple « Laprairie », n’a qu’à taper le mot dans la fenêtre affichée à l’écran (voir figure 1). La liste des 192 documents et des 2075 occurrences apparaît à l’écran…en 5 secondes.

Une occurrence est comptée chaque fois que le mot cherché apparaît quelque part. L’index sélectionné pour faire le test est celui d’Acrobat 6. J’ai utilisé l’option « Mot ou expression exacts », sans aucun autre critère supplémentaire. Combien de temps un patient chercheur aurait-il mis à parcourir les mêmes 20 000 pages de texte pour obtenir les mêmes résultats?

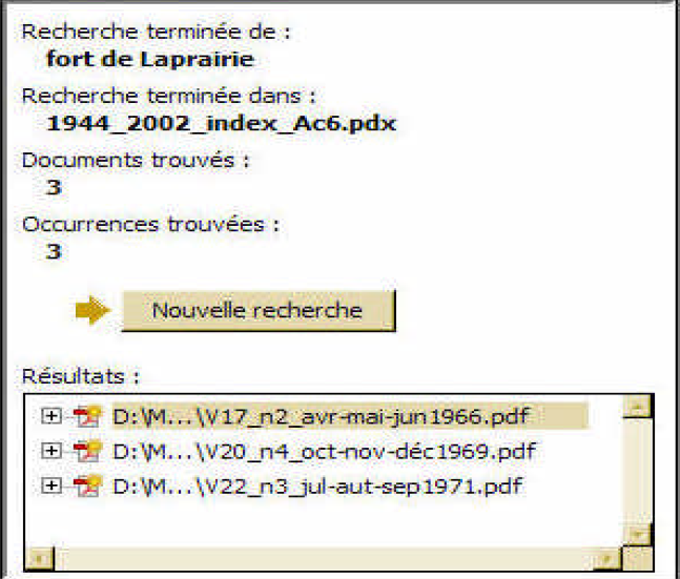

Supposons maintenant que le chercheur veuille raffiner sa recherche pour limiter les passages à ceux mentionnant le « fort de laprairie ». Même procédure, mêmes paramètres, en inscrivant cette fois les 3 mots concernés. Dix secondes plus tard le tableau suivant apparaît:

En cliquant sur chacune des références affichées dans la fenêtre des résultats, l’usager pourra lire les pages correspondantes et même les imprimer. Un guide est offert pour préciser les divers paramètres de recherche et expliquer les modalités d’impression des résultats.

En espérant que vous saurez profiter de ce nouvel outil, je vous souhaite de bonnes recherches.

- Au jour le jour, janvier 2007

Généalogie des Français d’Amérique du Nord

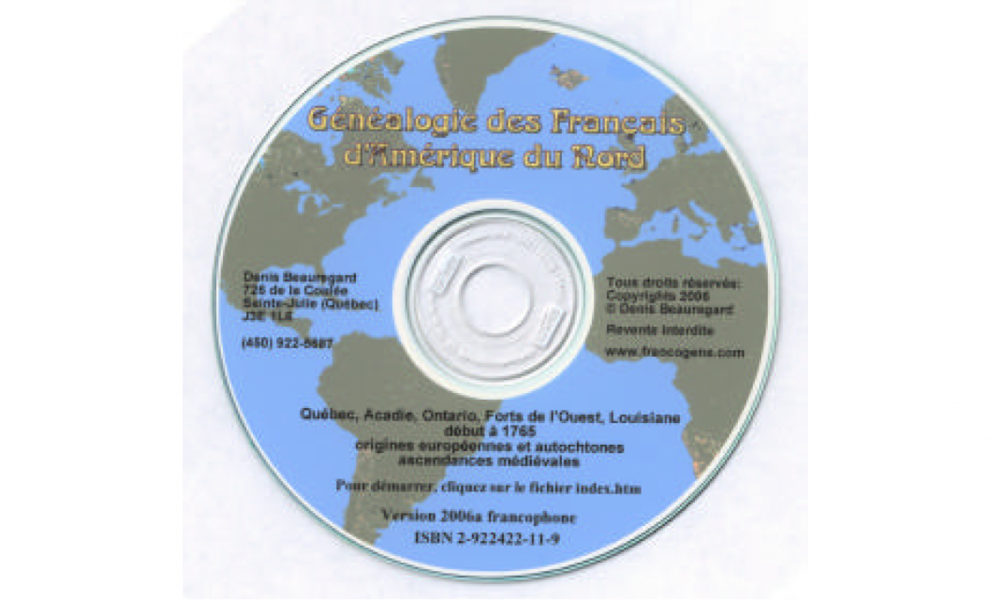

Denis Beauregard a mis sur le marché récemment sa banque de données sur CD qu’il a intitulée « La Généalogie des Français d’Amérique du Nord ». La banque est déjà disponible sur un des ordinateurs du centre de documentation de votre Société.

Comme l’écrit l’auteur lui-même : « Pour la première fois, toutes les familles pionnières des anciennes colonies françaises du continent nord-américain sont réunies dans une base de données unique ». La base en effet contient plus de 57 000 fiches de familles, normalement avec tous les enfants mariés jusqu’en 1765. Dans certains cas, s’ajouteront des origines européennes ou autochtones, voire même des ascendances médiévales. On y trouvera donc tous les couples du début de la colonie dont l’acte ou le contrat de mariage est connu. Les familles cependant n’ont pas été entièrement reconstituées.

La banque a ceci de particulier qu’elle couvre non seulement le Québec mais de plus l’Acadie, l’Ontario, les Forts de l’Ouest, Terre-Neuve (Plaisance) et la Louisiane.

L’auteur affirme avoir consulté environ 350 sources qu’il cite expressément, même avec le numéro de page dans le cas des revues. La somme de travail est considérable. Un extrait de cette banque peut être consulté sur le site Web très fréquenté que l’auteur gère lui-même : www. francogene.com.

La banque de données ne dispose pas d’un moteur spécifique de recherche mais utilise le navigateur de l’usager comme interface. Si je prends en exemple le cas de Nicolas Joly, l’aubergiste de Laprairie marié vers 1723, voici comment je dois procéder.

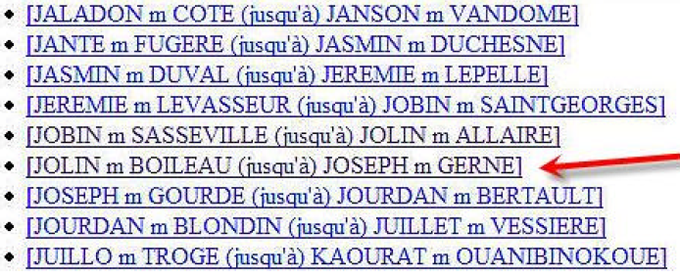

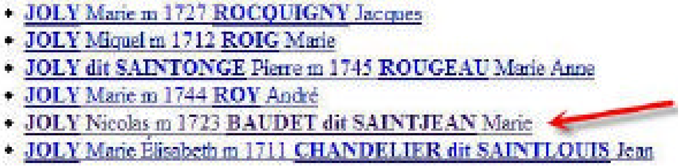

Je clique sur l’index principal que je fais défiler pour me rendre à la zone des « J » représentée ci-dessous :

Je clique ensuite sur la ligne « Jolin m Boileau » ci- haut pour obtenir tous les mariages de Jolin à Joseph que je fais défiler jusqu'à la région qui suit :

Je clique enfin sur la ligne « Joly Nicolas… » ci-haut pour voir apparaître ceci :

J’aurais préféré un index un peu plus convivial. Seuls les 3 enfants mariés du couple apparaissent et c’est normal car les 4 autres ne se sont pas mariés. De là, la navigation devient plus rapide car je peux remonter les générations par un simple clic sur le nom du père (Nicolas Joly) ou les descendre en cliquant sur le nom de l’enfant si c’est un fils, ou de son époux si c’est une fille. Dans l’exemple, j’ai pu remonter de 2 générations jusqu’en France et descendre de 2 générations, par la fille Marie, la limite étant 1765, la période couverte par cette version. L’auteur indique sans les préciser qu’il possède de plus les mariages des descendants de ce couple sur 8 générations.

Enfin sont aussi disponibles un index des parents d’immigrants par région et un index des étrangers, aussi par région.

La banque est constamment mise à jour et toujours en développement; d’autres versions suivront. Elle constitue une première dans ce genre et l’auteur a le mérite d’avoir accompli une tâche immense et d’offrir le fruit de son travail à un prix vraiment modique.

- Au jour le jour, février 2006

Chronica 6

La collection Chronica regroupe une série de précieux documents historiques numérisés qui se veut un outil fort utile aux chercheurs en histoire et en généalogie.

Notre Société dispose déjà des Chronicas 1, 2, 4 et 6 à son centre de documentation.

J’ai exploré pour vous le dernier CD-ROM de la collection, le Chronica 6, publié par les Editions Archiv-Histo.

Ce dernier est consacré à la fameuse série du Bulletin de Recherches Historiques dont les 27 521 pages furent numérisées en trois parties. Le Chronica 6 constitue la première partie et comprend les volumes 43 à 70 du Bulletin, soit ceux des années 1943 à 1968. Les deux autres parties suivront.

Comme dans le cas de chacun des CDROM de la collection, l’usager dispose du même logiciel de recherche, Folio Bound Views, qui permet de retracer et de voir à l’écran tous les passages qui renferment le mot cherché, parmi l’ensemble des 28 volumes.

Une fonction d’aide permet à l’utilisateur novice de se familiariser avec cet outil de recherche. Ainsi, en tapant « Laprairie », on obtient 73 occurrences apparaissant dans le texte en surlignés jaunes. Vu que tous les mots sont indexés, l’usager peut aussi connaître les diverses autres graphies existantes. Dans notre exemple, on voit effectivement que les mots « laprarie » et « laprari » figurent dans le texte, chacun une fois. Le premier, dans un article sur Jean-Baptiste Raymond, député de Huntingdon et le second, dans un inventaire des biens d’un marchand en 1772.

Si l’usager cherche un événement qui s’est produit à Laprairie, il réduira les occurrences, en écrivant chaque fois sa requête entre des guillemets, à 34 avec « à Laprairie » et à 4 avec « à La prairie ».

Si c’est le Fort de Laprairie qui l’intéresse, il trouvera, en utilisant la même technique, 4 occurrences avec cette orthographe et une en plaçant un espace entre La et prairie. En tapant « forts de laprairie », au pluriel, deux autres articles seront aussi repérés.

Le chercheur peut donc raffiner sa recherche à sa guise, sans oublier toutefois les diverses possibilités. Les plus expérimentés aimeront se servir des opérateurs disponibles tels que ET, OU, SAUF, décrits à la section Aide.

Si un auteur vous intéresse, tapez son nom pour le trouver : « E Z Massicotte » donne 152 occurrences. Pour le Bulletin d’une année en particulier, il suffit d’en taper l’année.

Une fonction d’impression permet de faire imprimer un article au complet ou seulement un passage; n’oubliez donc pas de rapporter le fruit de vos recherches! Et, plus besoin de monter dans l’escabeau pour atteindre un exemplaire du Bulletin de Recherche!

- Au jour le jour, décembre 2003

Cap-Aux-Diamants – Recherche avec Casablanca

La plupart des amateurs d’Histoire connaissent bien la revue Cap-aux-Diamants. Or, l’intégrale de la collection de cette revue d’histoire du Québec destinée au grand public, soit les 58 numéros et les 6 hors-séries, se retrouve désormais sur un cédérom publié par De Marque Inc., disponible à la bibliothèque de la Société.

À la banque de textes et d’illustrations est joint un outil de lecture et de recherche, Casablanca, que l’on doit également installer avant de parcourir la collection de revues.

La consultation peut se faire par un index des années, des numéros hors-séries, des chroniques, thèmes, lieux, personnages, auteurs ou encore selon une recherche par mot ou groupe de mots.

L’usager qui connaît déjà un lecteur tel l’Adobe Reader n’aura pas de peine à s’y retrouver; cependant Casablanca ne permet pas la lecture d’une page à sa suivante, ni la visualisation des pages frontispices. L’outil priorise la recherche de textes ou encore d’illustrations. La mise en page, dont la position et la taille relative des illustrations, s’ajuste à la dimension de la fenêtre d’affichage choisie, mais elle diffère de celle que l’on retrouve dans la revue imprimée.

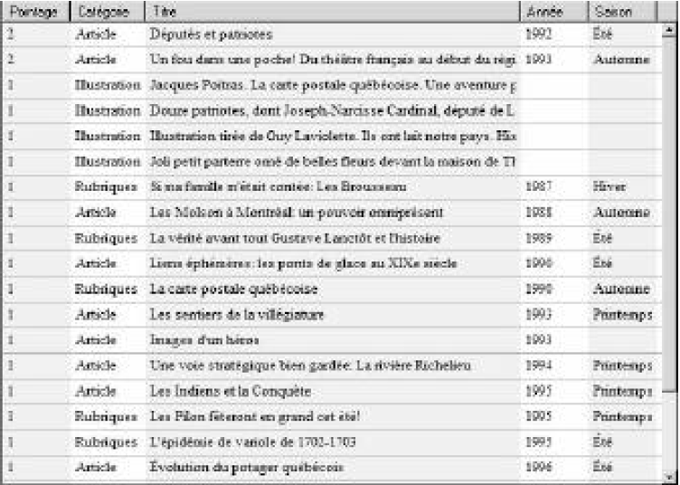

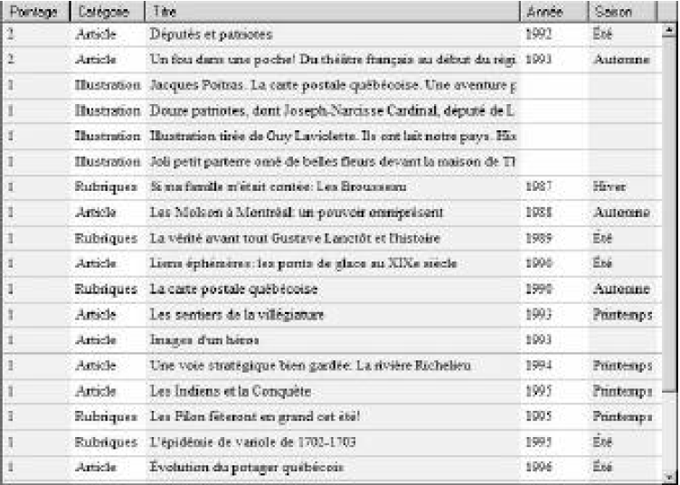

Voici ce que l’usager obtient en lançant une recherche avec, par exemple, le mot Laprairie : Chacune des lignes, en la cliquant, renvoie à un article de la revue qui comporte le mot « Laprairie »;

pour y repérer ce mot, il faudra lire l’article ou effectuer une autre recherche du même mot à l’intérieur de l’écran actif. Une recherche à partir d’un thème, lieu, personnage, auteur, déjà présent dans l’index fourni, est encore plus simple : il suffit de cliquer sur l’item retenu.

Casablanca conserve un historique de toutes les recherches effectuées, classées par ordre chronologique, que l’usager peut consulter au besoin; c’est une caractéristique intéressante.

Le cédérom est conçu pour la recherche et l’outil fonctionne bien. Un minimum d’apprentissage est requis. Cependant on ne peut s’empêcher de se demander pourquoi le lecteur Adobe Reader et le format pdf, qui sont devenus des standards dans le domaine, n’ont pas été choisis.

- Au jour le jour, novembre 2003

Cap-aux-Diamants – Recherche avec Casablanca

À la banque de textes et d’illustrations est joint un outil de lecture et de recherche, Casablanca, que l’on doit également installer avant de parcourir la collection de revues.

La consultation peut se faire par un index des années, des numéros hors-séries, des chroniques, thèmes, lieux, personnages, auteurs ou encore selon une recherche par mot ou groupe de mots.

L’usager qui connaît déjà un lecteur tel l’Adobe Reader n’aura pas de peine à s’y retrouver; cependant Casablanca ne permet pas la lecture d’une page à sa suivante, ni la visualisation des pages frontispices. L’outil priorise la recherche de textes ou encore d’illustrations. La mise en page, dont la position et la taille relative des illustrations, s’ajuste à la dimension de la fenêtre d’affichage choisie, mais elle diffère de celle que l’on retrouve dans la revue imprimée.

Voici ce que l’usager obtient en lançant une recherche avec, par exemple, le mot Laprairie :

Chacune des lignes, en la cliquant, renvoie à un article de la revue qui comporte le mot «Laprairie »; pour y repérer ce mot, il faudra lire l’article ou effectuer une autre recherche du même mot à l’intérieur de l’écran actif. Une recherche à partir d’un thème, lieu, personnage, auteur, déjà présent dans l’index fourni, est encore plus simple : il suffit de cliquer sur l’item retenu.

Casablanca conserve un historique de toutes les recherches effectuées, classées par ordre chronologique, que l’usager peut consulter au besoin; c’est une caractéristique intéressante.

Le cédérom est conçu pour la recherche et l’outil fonctionne bien. Un minimum d’apprentissages est requis. Cependant on ne peut s’empêcher de se demander pourquoi le lecteur Adobe Reader et le format pdf, qui sont devenus des standards dans le domaine, n’ont pas été choisis.

- Au jour le jour, mai 2003

Le Sulte

« Le Sulte » figurait parmi les acquisitions du Coin du livre, dans le dernier bulletin de la Société. Ce disque compact regroupe 32 volumes entiers de l’historien Benjamin Sulte et j’en ai fait une brève exploration que je vous rapporte aujourd’hui.

Le cédérom reproduit un grand total de 4 556 pages réparties en 32 documents : d’abord l’Histoire des Canadiens-Français en 8 volumes, ouvrage principal de Sulte, disponible à la bibliothèque de la Société en version imprimée, ensuite les Mélanges Historiques en 21 volumes, composés de divers articles de Sulte, compilés par Malchelosse, dont les 10 premiers volumes seulement se retrouvent à la Société; puis, s’ajoutent à ces 29 volumes, l’Histoire de la Baie -du-Febvre, l’Expédition militaire de Manitoba et La bataille de Châteauguay. Enfin on trouvera les cartes du Sieur de Catalogne (Lac Saint-Pierre, Grondines-Neuville, Québec et Île d’Orléans, Cap Tourmente et Île -auxCoudres) ainsi que des données de recensements (Acadie 1671, Port-Royal 1686, Nouvelle -France 1666, 1667, 1681 et 1698).

Chaque document possède sa table des matières et, par un simple clic de souris, le lecteur peut sauter d’un chapitre à l’autre, ou à une page de son choix.

La bibliothèque de la Société s’enrichit donc ainsi de l’équivalent numérisé de 14 nouveaux volumes, dont certains plutôt rares, tels que les documents concernant la bataille de Châteauguay.

« Le Sulte », produit par Pierre Connolly et donné à la Société par Madame Marie Gagné, est distribué par la Société de généalogie des Cantons de l’Est et tous les documents qu’il contient proviennent de la banque numérique de la Bibliothèque nationale du Québec. Le mérite de l’auteur consiste à avoir eu la patience de convertir les ouvrages concernés en format PDF avec une indexation aux sujets et aux mots. L’amateur d’histoire et de généalogie pouvait déjà consulter ces documents sur le site de la BNQ, mais sans pouvoir y effectuer de recherches par mots ou sujets.

Le fonctionnement du cédérom s’appuie sur le logiciel Reader d’Acrobat, fourni sur le disque et disponible aussi gratuitement sur le site d’Adobe. L’usager peut tout simplement lire les documents à l’écran, ou encore effectuer des recherches à l’aide de sujets ou mots-clés. La lecture est facile, mais la recherche nécessite une connaissance de cette fonction du Raeder que l’utilisateur devra posséder ou, à tout le moins, prendre le temps d’acquérir.

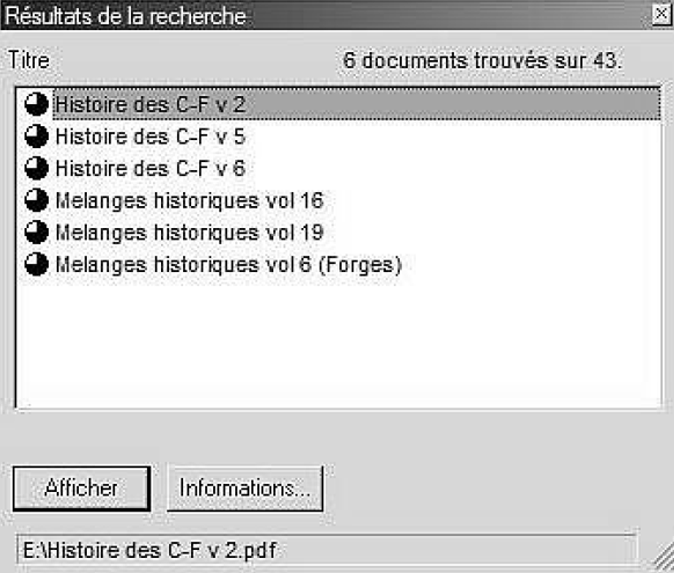

Voici ce que l’on obtient en lançant une recherche à travers tous les documents avec le mot « esclave » :

Le tableau montre que le mot « esclave » apparaît dans 6 documents, soit dans l’Histoire des Canadiens-Français, vol. 2,5,6 et dans les Mélanges historiques, vol. 16, 19 et 6.

En cliquant sur « Afficher », on voit la page concernée avec le mot demandé en surligné.

Cette fonction de recherche, dans plusieurs documents à la fois, est certes la plus puissante et la plus souple, d’autant plus que des opérateurs booléens (et, ou, non) et des caractères génériques (?, *) peuvent être ajoutés. Sur un ordinateur Pentium II ou III, la rapidité est étonnante.

L’auteur prévient que des mots n’ont pu être indexés pour des raisons techniques. L’usager lui pardonnera facilement. Rien n’est parfait! Félicitations pour avoir su regrouper cette quantité impressionnante de données précieuses sur un disque de moins de 12 centimètres de diamètre.

Bonne lecture et bonnes recherches.

- Au jour le jour, mars 2003

Les «Filles à marier»

Les amateurs d’histoire et de généalogie connaissent bien les Filles du Roi. Les travaux de Sylvio DumasLes filles du roi en Nouvelle-France, Québec, Société historique de Québec, 1972 et de, plus récemment, Yves LandryLes Filles du roi au XVIIe siècle, Montréal, Leméac, 1992 nous fournissent une étude historique et un répertoire biographique de ces filles courageuses arrivées au pays entre 1663 et 1673.

Par contre, rien de semblable n’avait été fait au sujet des pionnières venues s’établir en Nouvelle -France avant 1663, soit avant les Filles du Roi. Le mérite en revient à Peter J. Gagné, un franco-américain, qui publiait en avril 2002 son livre de 384 pages intitulé : « Before the King’s Daughters : The Filles à Marier, 1634-1662 ».Quintin Publications, Rhode Island, April 2002

L’auteur ayant déjà produit « The King’s Daughters (Les Filles du Roi) », il avait, au cours de ses recherches, accumulé beaucoup de données sur des pionnières qui étaient venues s’établir au pays avant 1663; d’où l’idée de poursuivre son travail sur ce groupe spécifique d’immigrantes rassemblées sous le qualificatif de « Filles à Marier ».

L’ouvrage comporte d’abord une étude historique traitant, entre autres, du phénomène de l’immigration en Nouvelle-France à cette époque et des origines sociales et géographiques de ces filles. Cette introduction est accompagnée de listes, tableaux, graphiques et statistiques portant sur l’ensemble de ces pionnières, qualifiées d’héroïnes par l’auteur qui leur rend un vibrant hommage.

Vient ensuite la partie qui saura intéresser particulièrement le généalogiste, à savoir l’impressionnant répertoire biographique de ces 262 « Filles ». On y retrouve généralement des données personnelles telles : lieu et date de naissance, de décès, nom des parents, date d’arrivée au pays, date du (des) mariage(s), le nom de l’époux ou des époux, les noms, dates et lieux du baptême des enfants. Souvent le lieu de résidence du ménage, l’occupation du conjoint, les lieux et dates des concessions accordées, l’implication dans des procès et autres faits divers sont également disponibles.

Un index des « Filles » et un index des époux rendent la consultation et la recherche encore plus faciles. J’ai fait personnellement l’exercice de compléter les données de mes ascendants à l’aide de ce répertoire. J’y ai retracé, parmi mes ancêtres, pas moins de 51 « Filles à Marier » ainsi que leurs biographies, incluant les données concernant leurs 64 mariages et tous leurs enfants.

Cet ouvrage constitue indéniablement une mine précieuse de renseignements pour l’amateur d’histoire ou de généalogie. Le regroupement d’autant de données dans un répertoire avec index en fait un outil fort pratique. Certains numéros du Bulletin des Recherches HistoriquesBRH vol.45, p.3, p.257, vol.46, p.338, vol.47, p.97 contiennent des listes non indexées totalisant environ 200 filles venues au pays durant cette période mais les données biographiques y sont très succinctes.

En appendice figurent diverses transcriptions d’actes notariés dont 5 contrats de mariage et 7 contrats d’engagement. Enfin un index de 32 pages de sujets divers termine cet ouvrage remarquable en piquant la curiosité du lecteur par des renvois aux noms cités en regard de rubriques tels : les abjurations, les cas de bigamies, les propriétaires de cabarets, les noyés, les tués ou capturés par les Iroquois, les victimes d’épidémies, les engagés pour l’Ouest, le premier mariage célébré à Montréal, la première naissance enregistrée à Montréal, les passagers mentionnés de la Recrue de 1653 et de la Recrue de 1659, les jumeaux cités, les meurtres rapportés et encore beaucoup d’autres rubriques.

L’ouvrage est écrit en anglais mais une connaissance minimale de la langue suffit. L’effort qui pourrait être requis sera vite récompensé. Le chercheur appréciera la bibliographie et le néophyte le glossaire.

Le lecteur intéressé sera heureux d’apprendre que ce livre a déjà été commandé et qu’il sera disponible sous peu à la bibliothèque de la Société.

Bonne lecture et bonnes recherches.