- Au jour le jour, mars 2004

Voyage de Pehr Kalm au Canada (extraits)

LES SOLDATS

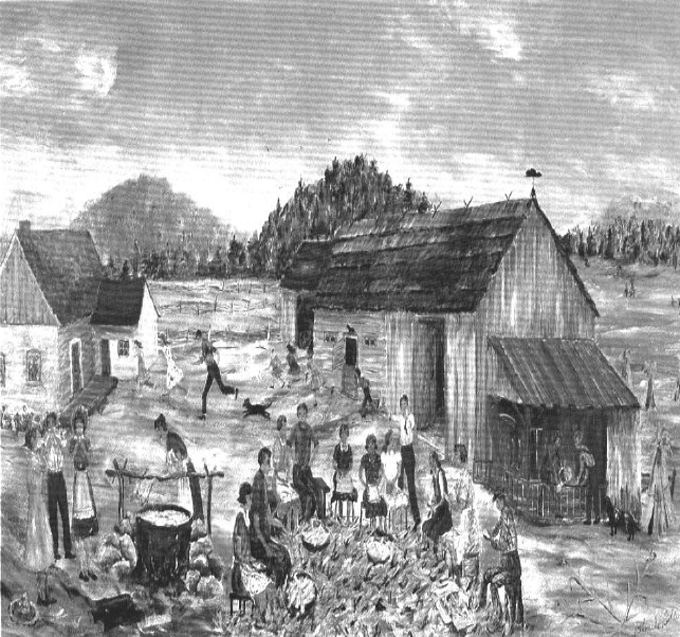

Les soldats jouissent de certains avantages appréciables. Tous affirment cependant qu’ils en ont encore de plus grands en France. Les soldats que l’on envoie ici de France doivent ordinairement servir de 40 à 50 ans. Ils reçoivent après leur congé, s’ils le désirent, ainsi que le droit de s’établir ici de cultiver une terre, mais ils ont pu également au moment de leur arrivée dans ce pays, décider par contrat de servir tant d’années et ils ont leur congé, s’ils le veulent, à l’expiration du temps. Les gens nés ici signent ordinairement un contrat pour un service de six, huit ou dix ans, après cela ils ont leur congé et s’établissent à demeure dans le pays. Lorsqu’un soldat reçoit son congé et s’établit sur une terre qui n’a pas été encore défrichée, avec l’intention de la mettre en culture, le roi l’aide à s’installer. Durant les trois ou quatre premières années, il reçoit de la Couronne, pour lui et sa femme, la nourriture, une vache et le matériel agricole de première nécessité; d’autres soldats lui sont également fournis pour l’aider à charpenter son logement, et c’est le roi qui les paie. Cela constitue une aide importante pour ceux qui se mettent à la culture. On leur concède une terre cultivable de trois arpents de large et quarante de longueur, en un endroit où la terre est particulièrement bonne.

Lorsqu’un soldat demande la permission de s’absenter pour un ou plusieurs jours, il la reçoit si les circonstances le permettent et jouit en plus de la totalité de sa solde, mais il doit engager les services de l’un des soldats présents au camp. Celui-ci devra assurer la garde à sa place durant son absence et accomplir ses obligations; il en sera dédommagé par celui qui s’absente.

Les soldats qui sont en garnison reçoivent de leur roi une aide appréciable. On leur accorde deux livres de pain de pur froment chaque jour; ils ont certainement du pain en surabondance; il en va de même pour le saindoux, la viande séchée ou salée; de temps à autre, on abat un bœuf ou quelqu’autre animal et l’on partage la viande fraîche entre eux; ils ont des pois verts en suffisance; tous les officiers possèdent des vaches, données par le roi, dont ils tirent plus de lait qu’ils en ont besoin : comme on l’à dit plus haut, chaque soldat possède son petit jardin potager, où il peut faire pousser tous les légumes utiles en cuisine. En fait de ressources pécuniaires, chaque soldat reçoit cinq sols par jour, mais il lui arrive d’accomplir quelque travail au service du roi; il est toujours payé pour cela et, en pareil cas, il peut toucher 30 sols par jour. Les soldats ont quartier libre dans la mesure où ils n’ont pas à assurer la garde au fort et comme le lac (Champlain) est rempli de poissons, la forêt, de bêtes et d’oiseaux, celui qui veut s’en donner la peine peut assez facilement en tirer sa subsistance. Les gens ici paraissent être en bonne santé, gras et corpulents, vifs et amusants. Lorsqu’un soldat tombe malade, on le conduit à l’infirmerie ou à ce qu’on appelle «hôpital». Il trouve là des lits garnis de draps, de la nourriture, des remèdes et des soins gratuits, le tout fourni par le roi. Tous les deux ans, chaque soldat reçoit une tunique et, chaque année, une veste, une toque, une coiffure, un pantalon, un cache-col, deux paires de chaussettes et de chaussures : il y a du bois de chauffage en quantité suffisante pour l’hiver.

En vue de la mise en culture du pays, on a récemment demandé au roi s’il ne permettrait pas l’envoi annuel de France de 300 hommes afin que les anciens puissent toujours donner leur congé et qu’en même temps ils soient en mesure de se marier et de recevoir également en partage des terres vierges à cultiver et où s’établir. Les soldats qui ont eu congé et se sont établis dans les environs du fort n’ont pas plus de quarante à cinquante ans; ils ont reçu chacun une terre large de trois arpents et longue de quarante; la forêt proche leur fournit le bois de charpente et de chauffage, ainsi que la nourriture du bétail, tandis que la terre concédée est utilisée sous forme de champs ou de prés. Le sol de cette région-ci est d’assez bonne qualité au témoignage des soldats qui ont pris leur retraite; il se compose principalement de terre végétale noire et, en dessous, d’argile.

- Au jour le jour, février 2004

Tarifs de téléphone et de gaz en 1895

Service de téléphone hors Montréal du ler janvier au 28 février $2.11. The Bell Telephone Co.

Usage du Gaz du 7 décembre au 30 avril $2.97. The Montreal Gaz Company.

- Au jour le jour, février 2004

Le suffrage féminin

Texte écrit par le Dr Thomas Auguste Brisson en décembre 1921 sur le suffrage féminin.

« Envisagée du point de vue du simple bon sens, la question du suffrage féminin, n’apparaît pas de solution très difficile.

Quel est, en effet, l’objet principal de l’association de l’homme et de la femme établie par le mariage, si ce n’est d’assurer la permanence de l’espèce humaine par la naissance et l’éducation de nombreux rejetons.

Comme toujours entre associés, le travail doit être partagé de façon rationnelle, suivant les forces et les aptitudes de chacun. Les voies et moyens d’atteindre la fin désignée étant variés et multiples, les deux conjoints ne peuvent exactement remplir les mêmes fonctions et s’adonner aux mêmes occupations. Il faut diviser la tâche : c’est la loi économique.

Il y a le travail dehors, généralement dévolu à l’homme parce que généralement partagé sous le rapport de la force physique et de l’endurance, et le travail de l’intérieur, réservé de préférence à la femme parce qu’elle possède des conditions et des qualités bien supérieures à celles de son associé, toujours au point de vue de l’objet désigné.

Est-il raisonnable, est-il seulement possible, sous le rapport de l’action politique, que l’homme et la femme soient mis sur le même pied? Je dis non, sans hésitation, tout en réservant à la femme le droit et la faculté d’influencer son mari en politique de la même manière que pour l’accomplissement des autres actes de leur vie commune.

C’est donc au fond une affaire de jugement, d’opportunité, de convenance et de bon ton, non pas une question de principe absolu, nécessitant une conclusion inclusive. Quoique réputés plus légers, plus enclins à céder à l’entraînement de l’exemple que les anglophones, auxquels on attribue la paternité du régime constitutionnel, les latins se sont toujours gardés de cet emballement féministe, qui ne saurait produire de bons résultats pour l’individu, la famille ou la société. A part quelques exceptions de rigueur, plutôt destinées à confirmer la règle, les inconvénients du suffrage féminin l’emportent sur les avantages d’une telle intervention dans la politique actuelle.

De par la nature des choses, ce domaine offre des dangers auxquels les hommes succombent… parfois. Pourquoi y exposer leurs compagnes sous divers prétextes plus ou moins plausibles? Laissons donc aux gardiennes de nos foyers la sublime fonction de donner, de former des hommes capables de répondre aux lourdes responsabilités d’un avenir gros de nuages pour la nation canadienne. »

Ce texte peut surprendre la jeune génération, mais pour moi il m’a surpris par sa pondération et sa compréhension assez rare à cette époque. Il ne condamne pas catégoriquement et son jugement est très nuancé laissant la porte ouverte pour l’avenir.

- Au jour le jour, février 2004

Voyage de Pehr Kalm au Canada en 1749 (extrait)

Pehr Kalm (Extraits)

LES BATEAUX

Les bateaux dont on se sert ordinairement ici sont de trois sortes; des bateaux (canots) en écorce de bouleau, faits principalement de cette matière à l’exception de l’armature qui est en bois, puis canots (pirogues) creusés dans un arbre; les embarcations sont fabriquées avec du pin blanc et sont de différentes tailles.

Dans les deux types d’embarcations que nous venons de nommer, on ne rame pas habituellement comme dans nos bateaux, à savoir assis à l’envers et en ramenant la rame vers soi. On utilise ici une rame courte en forme de spatule (aviron au Canada) et on se propulse avec cela comme on fait chez nous lorsqu’on a aperçu un phoque, et que l’on désire le capturer en douceur. Selon cette méthode, on a le visage tourné du côté où l’on se dirige et on ne possède qu’une rame, que l’on tient à deux mains; mais il s’en faut beaucoup que l’on puisse déployer la même force qu’avec notre façon de ramer. Je crois qu’avec la nôtre un homme peut ramer aussi vite que deux hommes avec la leur. La troisième espèce d’embarcations utilisées ici sont toujours de grande taille et on s’en sert lorsqu’on a beaucoup de choses à transporter; leur fond toujours horizontal et plat, est fait de chêne, soit de chêne rouge, soit de préférence de chêne blanc. Leur forme leur assure une plus grande stabilité lorsqu’il heurte des roches ou quelqu’autre chose. Les flancs du bateau, par contre, sont en planches de pin blanc, car le chêne rendrait l’embarcation trop pesante.

(Si vous désirez en savoir plus sur les canots d’écorce et barques sous le régime français, un excellent article a paru sous le titre de Canots d’écorces et Barques écrit par Armand Therrien dans le numéro Été 2003 no.74 de Cap-aux- Diamants.

Voici quelques courts extraits : « Jacques Cartier et ses équipages furent parmi les premiers Européens au pays à apercevoir les canots d’écorce dans la baie de Gaspé en 1534 où des Amérindiens de Stadaconé pratiquaient la pêche à la morue. Quant à Samuel de Champlain, il sera le premier à faire une description de ce canot algonquin. Plusieurs écrits décrivent la construction d'un canot d’écorce.

Les plus intéressants sont de la main du baron Lehontan en 1684. C’est au tour de l’ingénieur de nous apprendre où et comment on construisait ces embarcations. C’est à Trois-Rivières, où l’on fabrique le mieux le mieux les canots d’écorce. »)

- Au jour le jour, décembre 2003

Ce que j’ai découvert pour vous dans les lettre du Dr. Thomas Auguste Brisson

À suivre : (Conclusion et annexe)

À l’abbé G.A. Déjordy, de Concord, N.H.

Cet abbé fait des recherches généalogiques sur les familles Faille. Il lui fournit ces renseignements sur Mathieu Faille, le fondateur de cette lignée. Mathieu Faille fut un des tout premiers colons de La Prairie dès avant 1672. On le compte comme l’un «des nombreux défricheurs-martyrs tombés sous les coups des féroces Iroquois, qui infestaient alors ces terres renommées pour leur fertilité. Suivant une tradition constante, ces barbares tentèrent de se nourrir de sa chair, mais durent y renoncer parce qu’elle était trop « salée », ce qui permit d’inhumer les restes de la victime ainsi que ceux de son fils André, tombé également à ses côtés, le 29 août 1695. »

Le pouvoir des médias déjà en 1920

Dans une lettre adressée à M. Edgar Gariépy, artistephotographe de Québec, le Dr Brisson songe à se servir du cinéma comme instrument de propagande pour encoura-ger les gens à rester à la campagne et les citadins à y retourner.

« Depuis longtemps, nos hommes publics proclament le besoin de modifier la mentalité de notre classe agricole en train d’abandonner la terre ancestrale, qui le nourrit,

…J’étudie en ce moment, un nouveau mode de propagande comprenant l’emploi de pellicules comme moyen combiné d’enseignement utile et d’agréable distraction. Nos gens de campagne, étant férus d’automobiles et vues animées et ne pouvant en trouver dans leurs paroisses, viennent en voir à la ville, ce qui ne serait qu’à demi-mal, s’ils n’oubliaient souvent de retourner…. chez eux. Quoi de mieux à faire alors que d’aller leur en montrer- et de bonnes – pour les exempter de se déplacer aussi déplorablement? »

C’est pourquoi, il compte sur ce Monsieur Gariépy pour faire un montage. L’idée, dit-il, est susceptible de grand développement.

- Au jour le jour, septembre 2003

Ce que j’ai découvert pour vous dans les lettres du Dr. Thomas Auguste Brisson

Généalogie

Le 20 février 1916, le Dr Thomas Auguste Brisson, écrit à J. Elmer Johansen, Mount Pleasant, Utah, en réponse à une demande de renseignements au sujet d’Anthony Bruno. Il lui répond qu’étant donné le peu d’indication fournie à ce sujet, il sera très difficile de le satisfaire. Le Dr Brisson faisait de la généalogie depuis une vingtaine d’années; c’est sans doute pour cette raison, qu’on s’adressait à lui.

Il a cependant découvert un Anthony Bruno chasseur et coureur des bois qui parcourut les territoires du Nord-ouest et qui en 1814, ramena son fils pour qu’il soit baptisé à Montréal, son nom est François-Jacques (Francis-James). Ce fils était à Fort Garry (Winnipeg) en 1849. Il ajoute qu’il demande un dollar de l’heure pour les recherches et, comme il pense que ce travail sera long, il lui demande une avance de $10.00. Voilà le début de la Société d’Histoire de La Prairie en généalogie.

Rentes seigneuriales

En 1913, les propriétaires de La Prairie payaient encore des rentes seigneuriales. Ils déplorent le fait d’être obligés de recourir aux services d’un notaire pour effectuer les paiements. Car les pauvres trouvaient que c’était ajouter des frais. Ils font la demande de suppléer à cette formalité par l’octroi d’une simple formule de reçu signée par l’agent de la seigneurie.

Ainsi le 30 juin 1913, Alexis Moquin, agent envoie au sous-ministre des Terres et Forêts Elzéar Miville-Deschêne, une somme de $128.72, montant des rentes seigneuriales collectées. Le 19 du mois de mai, il recevait d’Alfred Beaulieu, la somme de vingt piastres et cinquante-quatre cents ($20.54) pour les rentes sur une propriété qu’il avait acquise de Siméon Patenaude. M. Beaulieu ne savait pas que son prédécesseur s’était déjà acquitté sur la même propriété de la redevance au montant $19.88. Moquin n’ayant pas eu le temps de vérifier, découvre son erreur; comme il doit à Beaulieu $9.88, il demande le remboursement.

Dans une autre lettre, Moquin, lui-même âgé de 86 ans, fait état qu’à sa connaissance, les gens de la Commune de St-Lambert, ne payaient aucune redevance à qui que ce soit. Les frais pour son travail se montent à $41.38 dont voici les détails : distribution de 600 circulaires, achat d’enveloppes, timbres, criée publiques $13.50, impression des blancs de reçu, $2.50 service d’un copiste $12.00, remboursement d’une collection $9.88, autres frais $3.50.

Le 2 août 1915

En réponse à une demande de l’abbé Georges Dugas de St- Lin des Laurentides, qui recherchait un poseur de cloches, le Dr Brisson répond qu’ici même à La Prairie un M. Forrestall, ancien sacristain de N.-D. de Bonsecours à Montréal, a résolu le même problème à l’hospice de la Providence, avec un plein succès, pour une cloche pesant 400 livres. M. Forrestall refuse toute offre de rémunération en dehors de ses frais de déplacement. Le Dr Brisson recommande qu’il serait bon de l’indemniser un peu pour son trouble. Il aurait besoin, pour l’exécution de l’ouvrage du concours d’un mécanicien, forgeron ou autre, qu’on devrait trouver sur les lieux

Ferme expérimentale chez les Frères de l’Instruction Chrétienne à La Prairie

Le 2 août 1915

Le Dr Brisson, s’adressant au frère Louis-Arsène, Provincial des Frères de l’Instruction Chrétienne à La Prairie, propose l’agrandissement de la propriété du noviciat. Un entretien avec l’un des Syndics de la Commune l’a convaincu que le temps serait favorable pour réaliser ce projet. Il propose d’acquérir la propriété au moyen d’un bail emphytéotique au prix le plus nominal possible, dans un but d’intérêt public comme l’établissement d’une petite ferme, un organisme d’instruction agricole que subventionneraient les autorités gouvernementales.

Il est prêt à négocier avec les Syndics de façon officieuse. C’est un projet qui lui tient à coeur et qui serait avantageux pour tous. Il rajoute « il y a maintenant vingt ans que votre communauté nous fait l’honneur de venir travailler au milieu de nous. l’occasion serait belle pour étendre encore son action bienfaisante en reprenant, sur une autre scène, l’oeuvre du regretté Frère Abel en Europe ».

- Au jour le jour, avril 2003

Ce que j’ai découvert pour vous dans les lettres du Dr. Thomas Auguste Brisson

Activités du cercle des Fermières en septembre 1917

La visite des serres et jardins modèles de la Côte-des-Neiges, projetée par nos fermières de La Prairie,

a été remise à cause du mauvais temps au lundi 3 septembre 1917. Elles en ont profité pour inviter aussi celles de St-Constant, en leur donnant rendez-vous à la Station de la « Montréal & Southern Railway, rue McGill. L’excursion coûte 60 cents par personne pour l’aller et retour, dîner compris.

A l’arrivée à la gare Mc Gill à 9.30, un tramway spécial les conduira tout droit à l’oratoire St-Joseph ou du frère André. Il y aura une conférence agricole, au collège Notre-Dame des Pères de Ste-Croix qui sera continuée sur les terrains à visiter, puis au dîner, entretien et discours, le tout couronné par le chant du salut et la visite de la célèbre serre des Mckenna, près du cimetière de la Côte-Des-Neiges.

Une exposition par la suite sera organisée par la Société d’Agriculture du comté de La Prairie. Le cercle des Fermières aimerait y montrer son savoir-faire. Les citoyens ont ensemencé des lots vacants au nombre d’une centaine. Le Dr Brisson suggère qu’il y ait un prix d’encouragement au jardin le mieux cultivé pour stimuler le progrès agricole.

Un poulailler modèle à La Prairie

Le Dr Brisson, qui a toujours des projets en tête, veut faire construire un poulailler modèle, en coopération avec la Coopérative Agricole et le Cercle des fermières de La Prairie. Il sollicite l’aide du Ministère de l’Agriculture.

L’endroit est déjà trouvé, il sera sur la propriété du couvent des Dames de la Congrégation Notre-Dame (la Maison à tout le monde). Tout ce que le Gouvernement leur donne est une brochure qui explique comment diriger les travaux et aider à la construction. Évidemment, il est bien déçu, étant donné que les moyens à leur disposition sont bien modestes. Il décide de refaire une autre demande pour payer la main d’œuvre et pour l’achat des matériaux.

Le poulailler en question devait avoir 25 pieds par 15. Il voulait en faire un modèle pour les fermes parce que, dit-il, il y a un grand désir de réformer les bâtisses désuètes et même de les renouveler entièrement.

Bientôt les matériaux de construction sont réunis et le travail peut commencer, mais l’aménagement et le mobilier posent problème car il veut une installation de première classe. Il fait donc appel aux corps publics de La Prairie pour une cinquantaine de piastres et les Religieuses de la Congrégation Notre-Dame pour une somme égale. Il espère du Ministère de l’Agriculture qu’il complètera le montant requis.

Il invite donc des gens pour l’inauguration du poulailler modèle en particulier le Frère Liguori, directeur du Service Avicole à La Trappe d’Oka. Il lui demande de fixer une date qui lui convient pour présider à cet événement. Il annonce triomphalement que les travaux sont terminés au coût de $300, le ler octobre 1917.

Par la suite, on a peint le poulailler et construit un double enclos pour les volailles.

- Au jour le jour, mars 2003

Ce que j’ai découvert pour vous dans les lettres du Dr Thomas Auguste Brisson

Cercle des fermières

Le 15 avril 1917, il y eu une assemblée au couvent des religieuses de la congrégation Notre-Dame, présidée par le curé Lamarche et le Vicaire Martel, du Dr Brisson et de plusieurs religieuses de la Congrégation et de la Providence afin de fonder le Cercles des jeunes fermières de La Prairie. On y remarquait la présence de nombreuses dames de la paroisse.

En date du 30 avril 1917, il écrit que le dimanche, à La Prairie, on doit élire le bureau de direction d’une coopérative agricole et aussi celui d’un cercle des fermières. Cette double élection aura lieu tout de suite après la grand’messe.

Dans une autre lettre, datée du 16 mai de la même année, adressée à A. Désilets, agronome officiel et directeur des Cercles des Fermières, à la suite d’une réunion qui a eu lieu le 15 mai, chez les Soeurs de la Congrégation de La Prairie, où plus de cinquante dames et demoiselles s’inscrivent comme fondatrices d’un cercle auquel on donnera le nom de « Cercle des jeunes fermières de La Prairie ». À compter de ce jour, les adhésions se multiplient rapidement. Le bureau de direction fût constitué et tout le monde est impatient de se mettre à l’ouvrage.

Il fait donc une requête en leurs noms afin qu’elles puissent avoir la littérature généralement fournie à ces cercles y compris la papeterie, les livres et les cahiers de comptabilité, procès-verbaux et autres formules et documents usagés pour toutes les opérations ordinaires. Elles sont aussi anxieuses de participer aux autres avantages accordés par le département sous forme de graines de semence, arbustes et fleurs, ruches d’abeilles, etc.

Voici sans doute l’origine des cercles de l’AFÉAS à La Prairie.

Ces dames se sont mises tout de suite à l’ouvrage, et ont sollicité du maire et des échevins la location pour cinq ans des terrains situés dans l’enclave de la rue Saint- Henri, du chemin Macadamisé et de la digue sud-ouest de la Ville de La Prairie. L’objet d’une telle entreprise étant de parer, dans la mesure du possible, aux inconvénients de la vie chère et de faire une part des produits anticipés aux pauvres de la ville par l’entremise des Soeurs de la Providence.

Comme quoi ces dames étaient vraiment sérieuses.

J’aimerais nommer ici les dames fondatrices, car on y voit plusieurs familles de La Prairie : Mesdames Henri Brossard, Notaire Larose, David Demers, Moise Métras, (vice-présidente), Noël Fontaine, Roch Beauvais, Ulrich Page, Alphonse Lorrain, John Ahern, Oswald Bannon, Joseph Perras, Benoit Lefebvre, Firmin Roy (secrétaire), Jean-Baptiste Boucher, Louis Gravel, Aristide Beauvais, Charles Dupré, Marcel Gagnon, Hercules Page (présidente), Mesdemoiselles Lucrèce Deneau, Laetitia Longtin, Régina Lefebvre, Annette Brisson, Juliette Brossard, Juliette Leduc, Laurette Desrosiers, Corinne Dufort, Valé da Bonneterre, Célina Normandin, Lucienne Brisson, Adrienne Sainte-Marie, Maria Leduc, Régina Lefebvre, Émilienne Bourdon, Maria Leduc, Yvonne Barbeau.

Je suis sûre que la liste de ces noms va rappeler à plusieurs de nos membres des souvenirs de parents et amis.

Recrutement militaire

Dans une lettre adressée au Capitaine G. Lanctôt à Montréal, le 18 mai 1917, il lui dit que le recrutement dans le comté de La Prairie, ne serait pas désirable parce que le Lieutenant Hercules Longtin a déjà trouvé 25 à 30 recrues, l’année dernière et qu’en second lieu, dans la région, la population a diminué d’au moins 50% durant la dernière génération par «la plaie de l’abandon des campagnes », ce à quoi s’est ajouté le départ des gens engagés dans l’industrie de la brique, dont un bon nombre est maintenant employé à celle des munitions. Il y a aussi un bon contingent de cultivateurs surtout de Saint-Philippe, qui sont allés s’établir dans l’Ouest canadien, de sorte qu’il reste tout juste assez de monde pour faire une culture plutôt rudimentaire.

- Au jour le jour, janvier 1997

Journal de bord 1887 – Jean-Baptiste Racine de La Prairie – Capitaine de baleinier

Grâce à madame Thérèse Bonneterre, parente du capitaine Racine, qui était un chasseur de baleines au siècle dernier, la société a acquis une copie du livre de bord du baleinier Eva, commençant en juin 1887 jusqu'au 18 septembre de la même année.

Capitaine de bateau à l'emploi d'une compagnie américaine au Massachusetts, il conduisait un navire baleinier dans les eaux de l'île de Baffin. A Pond lnlet, il fait la connaissance d’une jeune esquimaude dont le mari s'est récemment noyé, laissant une petite fille à son épouse. De cette femme autochtone, le capitaine Racine a un fils, né à Pond Inlet, le 17 février 1872. Plus tard, à la fin 1878, le capitaine ramène son fils pour le faire baptiser à La Prairie, le 22 janvier 1879, sous les prénoms de Paul, Jean-Baptiste, François. Son père le confie alors à sa famille avec instruction de l’élever selon les habitudes des Canadiens de l’époque et de le faire instruire.

Le livre de bord raconte jour par jour ce qui se passe à bord du bateau, partant de New Bedford au Massachusetts, passant au large de l’île de Sable, puis dans le golfe, contournant Terre-Neuve et remontant jusqu'au Groenland pour se rendre près des côtes de l'Islande.

Nous suivons les péripéties de la recherche de la bonne baleine c'est-à-dire celle qui donne le plus d’huile. Au début, le capitaine Racine ne rencontre que des requins Popasas puis des baleines «Fineback» (rorqual commun) en quantité, puis des baleines à bec communes (Bottlenose), aussi des baleines bleues (Sulphur Bottom) mais la baleine franche noire lui échappe. Puis enfin, il la trouve et réussit après multiples péripéties, même mort d'homme, un nommé John Owens de la 57e rue à New York qui mourut à la suite d'une chute et fut inhumé en mer le jour même.

Ayant réussi à prendre la baleine, il commence à la faire bouillir pour recueillir environ 64 barils d’huile ainsi que 800 livres d’os.

Sur le chemin du retour, il s'arrête au Kichestan, au port de Black Lead en terre de Baffin où il termine le travail de bouillage et le chargement du bateau. Les marins et le capitaine en profitent pour se faire des petites soirées de danse à bord des autres bateaux amarrés.

- Au jour le jour, janvier 1997

Journal de bord 1887 – Jean-Baptiste Racine de La Prairie – Capitaine de baleinier (suite)

Tout le long du voyage, le capitaine se préoccupe de son fils Paul, 15 ans, qui est à bord du bateau. Il s’initie au métier de marin.

Mardi, le 19 juillet 1887

« Rafales violentes du nord-ouest, forte mer tournante et plongeante ce qui nous donne le mal du pays mais dès le premier beau jour, tout est oublié. Aujourd'hui, Paul a réparé son fond de culotte et je pense que ça va être durable car il a employé tout un rouleau de fil. »

Il lui apprend aussi à lire et à écrire mais il n'est pas très fort en calcul.

Vendredi, le 5 août 1887

« Paul vit dans son élément quand il s'agit de repérer les baleines. Il monte et descend dans les cordages, de I 'aube au soleil couchant. Il a un regard perçant. Il se fait une gloire de les voir le premier. »

Au sujet de la chasse elle-même, parfois il se décourage et dit que c’est comme chercher une aiguille dans un tas de foin.

«C'est bien dur après avoir cherché depuis vingt jours au moment où nous les trouvons de ne pouvoir rien faire à cause des rafales de mer. Penser que je vois juste devant moi quarante à cinquante mille dollars dans la mer et ne pouvoir rien faire. J’espère que nous aurons plus de chance demain.»

La description de la chasse est palpitante.

Tout le long de ce récit, il montre une grande sollicitude à l’égard de son fils, de même qu'envers ses marins qu'il prend en pitié. C'est un récit plein de nostalgie pour la terre abandonnée. A la fin du récit, il demande que son livre de bord soit envoyé à sa soeur Emma. Il recommande à sa soeur de prendre soin de sa mère.

« Si quelque chose arrivait à maman, ce que je n'espère pas, je voudrais que tu prennes en charge la maison et faire du mieux selon ton jugement et je serai satisfait.»

Plus tard, Jean-Baptiste Racine fut mis à la retraite par la compagnie américaine pour laquelle il pilotait des baleiniers. Il mourut assez âgé. Étant un jour à la chasse, son fusil explose, lui arrachant une partie de la main droite. La gangrène se mit dans la blessure et il mourut avant l'arrivée des baleiniers écossais ou américains qui eussent pu le sauver car ils étaient presque toujours accompagnés d'un médecin.

La veuve de Jean-Baptiste vint alors demeurer chez son fils Paul.

La Société historique a la copie du manuscrit du livre de bord de 1887. Ce récit est en anglais et parfois difficile à déchiffrer. Nous en avons fait une traduction qui peut être consultée ainsi que la copie anglaise.