- Au jour le jour, janvier 1987

Communiqué

Généalogie

La Société Historique de La Prairie de la Magdeleine reprend ses activités. Notre local situé au 249, rue Sainte-Marie, La Prairie sera ouvert tous les mardis de 9h à 15h et de 19h30 à 22h. Des personnes spécialisées dans les recherches généalogiques sont prêtes à vous guider bénévolement à retracer vos ancêtres et à vous constituer ainsi un arbre généalogique.

Exposition

Tous les dimanches, de 13h30 à 17h, l'exposition des vestiges archéologiques et celle des photos des maisons anciennes ou rénovées se continue, et vous êtes invités cordialement à vous retremper dans votre histoire familiale et régionale.

Paléographie

La SHLM donne un cours de lecture d'anciens documents (Paléographie) du février au 9 mars 1987 inclusivement, de 19h à 22h, tous les lundis. Le professeur Jean-Michel Rouan s'attardera surtout à déchiffrer les documents manuscrits du 17e s. et du 18e s. Les six (6) cours comprendront la théorie et la pratique. Pour plus amples renseignements concernant, entre autres, le prix de ces et l'inscription, veuillez téléphoner à 659-1393 ou à 659-0354.

En dehors des heures ci-haut mentionnées, nous nous ferons un plaisir d’ouvrir le local sur demande.

- Au jour le jour, janvier 1987

Les Aînés

Bienvenue à Mme Jeanne d'Arc Juteau, la nouvelles directrice du Comité des Ainés au Conseil général de la Société Historique de La Prairie de la Magdeleine. Elle succède à Mme Berthe Dubuc-Favreau dont la santé diminuée, ne lui permet pas, pour l’instant, de reprendre ses activités. Merci beaucoup à Mme Berthe Favreau pour son implication au sein de la SHLM depuis une quinzaine d'années.

- Au jour le jour, janvier 1987

Des projets en cours

Archéologie

En voie de réalisation, l'activité d'animation destinée aux jeunes de 9 ans à 12 ans des écoles et des centres de loisirs. Ce programme pédagogique vise à faire découvrir et apprécier l'archéologie; il accompagne actuellement présentée au Musée. C'est à Gaétan Bourdages et à Michel Létourneau qu'est confié ce projet subventionné par le Ministère des Affaires culturelles.

Archives

On continue à dépouiller le fonds "Les Biens des Jésuites". Sous peu, on publiera probablement les premières concessions de la Seigneurie de la Magdeleine.

Par la même occasion, tous les documents (manuscrits, photographies, cartes, etc.) sont fichés.

Généalogie

Le grand projet est la compilation des Actes de Baptême & Sépulture des trois cents (300) ans d'existence de la paroisse de la Nativité de la Bienheureuse Vierge Marie à La Prairie: Viateur Robert, Mme Héléna Doré-Désy et l'équipe de généalogie sont à l'oeuvre.

Il y a beaucoup de pain sur la planche; de nombreux membres actifs oeuvrent à des réalisations de toutes sortes. Nous avons, quand même, toujours besoin d'aide, et votre participation à quelque projet de votre choix serait bien apprécier. Merci à tous.

- Au jour le jour, janvier 1987

Dons à la bibliothèque

Inventaire des Greffes des Notaires du Régime français : Archives Nationales du Québec. Volumes : 24-25-26-27

Don de M. Jean-Paul Domingue à la S.H.L.M.

Biographies Canadiennes-Françaises : publication Raphaël Ouimet

Don de M. Philippe Lemieux à la S.H.L.M.

Répertoire des Actes de Baptême, Mariage, Sépulture et des recensement du Québec Ancien. Publication : Les Presses de l’Université de Montréal

Volumes : 1-2-3-4-5-6-7

Don de M. Jacques Monchamp à la S.H.L.M.

Merci aux donateurs

- Au jour le jour, janvier 1986

Un mot de la présidente – Du pain sur la planche…

En poste depuis déjà six mois et comme je trouve qu’il y a beaucoup à faire. Je comprends mes prédécesseurs… La Société d’histoire est captivante jour et nuit et malgré les efforts déployés je réalise qu’il reste énormément à faire.

Pourtant, depuis qu’il y a eu “Défi 85”, un projet d’emplois-étudiants. Le groupe de trois employés a fait du bon boulot : une étudiante en arts graphiques a réalisé deux expositions durant l’été, alors que sa compagne, étudiante en tourisme, recevait les groupes de visiteurs. Enfin un adjoint aux archives a aidé à la “finalisation” du projet cartographie “Jos Riel” (index dactylographié de la carte de 1861). Somme toute ce travail efficace fut un apport marquant pour la Société.

Plus tard les Aînés ont fait photocopier les sept microfilms du “Fonds des Biens des Jésuites“ : plus de 12 000 documents en rouleaux, à numéroter, à découper et à classifier. À l’œuvre dès la réception des documents, le Comité des Archives s’est attaqué depuis à la patiente lecture de ces textes et découvre ce faisant des pages, jusque là inconnues, de la passionnante histoire des habitants de chez-nous.

Pour répondre à la demande créée par la diffusion du dépliant intitulé “Train des retrouvailles”, 5 000 actes notariés issus du fonds des Jésuites et couvrant la période 1820-1840 devront être scrutés, répertoriés et indexés. Travail passionnant mais combien essoufflant quand on songe que cette partie du travail doit être terminée avant juin 1986. Il y a donc du pain sur la planche et les collaborateurs éventuels sont les bienvenus.

Il y a eu également des fouilles archéologiques. Le sous-sol des lots 99 et 85 (coin St-Ignace et St-Jean) a été exploré et de nouveaux artéfacts recueillis par les spécialistes d’“Archéos” viendront compléter les découvertes d’”EthnoScop” les précédents archéologues.

Qu’on n’oublie pas au passage le Comité de généalogie, toujours fidèle au poste, qui reçoit les chercheurs tous les mardis soirs. Des cours d’initiation sont offerts aux débutants de tous âges et on y accueille avec enthousiasme de nombreux visiteurs.

Il ne faudrait pas passer sous silence la “journée d’amitié” du 26 octobre où les amis de l’histoire ont pris un contact particulier avec nos activités et ont manifesté leur désir de s’impliquer davantage dans la réalisation des projets de 1986.

En ce qui concerne l’organisation des fêtes du 150e anniversaire du premier train canadien, l’exécutif de la S.H.L.M. s’est joint à l’automne dernier aux élus municipaux de La Prairie ainsi qu’aux représentants de quelques groupements sociaux pour répondre à l’invitation de la compagnie Via Rail. Tous transportés dans de luxueux wagons de Brosseau (Brossard) à la gare de Saint-Jean, avec en tête de ligne l’impressionnante LRC. Le voyage et la cérémonie qui s’ensuivit devaient commémorer la pose du dernier crampon du chemin de fer de 1836. Nous étions du coup tous conquis et prêts…pour de belles fêtes à La Prairie en 1986.

Récemment, monsieur Denis Lamarche, maire de La Prairie, et les conseillers municipaux ont confié à M. André Taillon, ancien président de notre Société, le mandat de coordonner l’organisation des “Fêtes du 150e anniversaire du premier train canadien”. Nous ne pouvons que les féliciter de ce choix et assurer M. Taillon de notre étroite collaboration lors de la préparation de ces fêtes. L’année 1986 s’annonce donc riche en projets de toutes sortes : souper bénéfice, conférences, publications, expositions, centenaire de l’arrivée des Frères de l’Instruction chrétienne et fêtes du 150e anniversaire du premier train canadien. Vous comprendrez que l’implication de tous et chacun d’entre nous est indispensable à la réalisation d’objectifs aussi intimement liés à la mise en valeur de notre patrimoine local.

- Au jour le jour, décembre 1983

Fonds Élisée-Choquet

Dans les parutions précédentes nous avons vu ensemble de quelle façon s’était constituée notre riche documentation historique et généalogique. Un lien particulier de solidarité “historiographique” unit tous ces patients chercheurs : de Pierre-Casimir Dufresne et la Société Littéraire à Thomas-Auguste Brisson maître d’œuvre de cette richesse unique en son genre, et jusqu’à Élisée Choquet, l’historien, l’archiviste et surtout le conservateur de ces biens.

Mais si vous le voulez bien reprenons notre histoire du Fonds là où nous l’avions interrompue dans le précédent numéro du Bastion. Au décès d’Élisée Choquet en 1972, les nombreuses boîtes de documents qu’il conservait jalousement sont remises aux responsables des archives du diocèse de Saint-Jean. Un an plus tard, à l’occasion du déplacement de l’Évêché de St-Jean vers Longueuil, l’ensemble de ce qui constitue le “Fonds Elisée Choquet” est offert aux Archives nationales du Québec à Montréal. C’est là qu’après un inventaire sommaire, les documents seront enfin mis à la disposition des chercheurs en histoire locale et nationale.

Trésor inestimable, le “Fonds Élisée Choquet” c’est l’histoire de La Prairie présentée presqu’“au jour le jour” à travers les greffes des notaires de Montréal et de La Prairie, ce sont aussi des “notes” du Docteur Brisson et de ses proches collaborateurs, des cartes et des plans, des cahiers des rapports des Syndics de la Commune, des relations de procès et de milliers d’autres publications toutes aussi intéressantes. Le Fonds c’est de plus l’histoire culturelle et religieuse de La Prairie, le récit en capsules de sa vie économique, politique et sociale. N’est-ce pas aussi la vie de ses habitants? Près de 8 000 pièces s’y rapportent aux familles de La Prairie et de la région depuis leur arrivée au pays jusqu’aux débuts de ce XXe siècle (répertoires de naissances, mariages et sépultures, inventaires d’actes notariés concernant les premiers arrivants et leur descendance, coupures de journaux d’intérêt familial soulignant tantôt les anniversaires et les évènements sociaux, tantôt les décès ou les faits d’arme à caractère politique). Le Fonds Élisée Choquet c’est tout cela et bien d’autres choses encore… “Cette documentation déborde aussi sur les questions d’ordre national et international. Bref on y aborde tous les sujets selon M. Raymond Dumais des A.N.Q. à Montréal. Bref on y distingue 31 400 pièces différentes.

Convaincue de l’importance du Fonds et stimulée par quelques visites aux A.N.Q. à Montréal, l’idée nous vint de rapatrier vers La Prairie ce précieux élément de notre patrimoine afin de pouvoir l’utiliser plus pleinement encore. Cela n’alla pas sans quelques difficultés, mais après quelques déceptions les portes s’ouvrirent enfin et nous recevions alors l’aide des gouvernements municipal, provincial et fédéral. UN rêve prenait allure de réalité; nous allions pouvoir photocopier les sections de généalogie et d’histoire locale du fonds : un total de 18 460 pièces.

Cette réalisation ne s’est cependant pas accomplie sans des efforts incessants. Trois bénévoles de la Société historique de LaPrairie (Mesdames Berthe Dubuc-Favreau, Héléna Doré-Désy et Patricia Mc-Gee-Fontaine) grâce à un accueil sympathique, à beaucoup de compréhension et avec l’aide des responsables des A.N.Q. à Montréal, purent à raison de 165 visites, rafraichir, reclasser et distribuer dans de nouvelles chemises (1 112) et de nouvelles boîtes (33) un fonds qui s’avérait plus pratique tant pour la conservation, la consultation que la reprographie. Plus tard le même groupe obtint l’autorisation de préparer et de réaliser le “Répertoire numérique du Fonds Elisée Choquet”; travail auquel collabora étroitement M. René Côté f.i.c.. Egalement favorisés par les responsables des A.N.Q. à Montréal, le fichier de référence et le travail de reprographie furent accomplis par deux collaboratrices étudiantes remarquables : Joanne Côté et Anne Martin.

Il ne reste plus aux générations présentes qu’à protéger et compléter cet héritage. N’est-il pas du devoir de chacun de collaborer à la mise à jour des documents qui témoignent de l’histoire actuelle?

- Au jour le jour, juin 1983

Fonds Élisée-Choquet

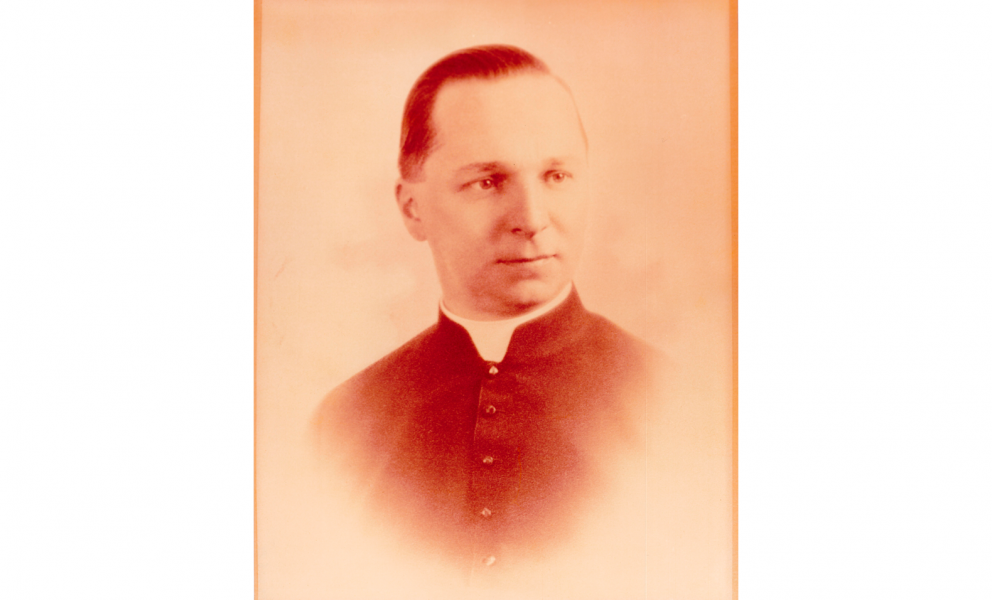

Les jours et les années passent. Pour quelle raison a-t-on oublié de signaler en 1917 les 250 ans de la fondation de LaPrairie? Peut-être à cause de la guerre qui faisait rage en Europe? Quoi qu’il en soit, on confie en 1923 à T.A. Brisson le soin d’organiser des fêtes grandioses soulignant les 250 ans de la fondation de la “paroisse” de LaPrairie. Un cairn (petite pyramide de pierre) rappelant la bataille de 1691 sera dévoilé au “Carré La Mennais”.

Nous sommes en juin 1923 et Elisée Choquet vient d’être ordonné prêtre, il est tout jeune, à peine 23 ans. En attendant son départ pour Rome en septembre, où il étudiera pour obtenir un doctorat en philosophie, il est nommé “vicaire de vacances” à LaPrairie. Une “visite de paroisse” lui permet de rencontrer en sa demeure le docteur Thomas-Auguste Brisson. Ébloui par la richesse de sa bibliothèque et de sa documentation, épaté aussi par les connaissances de l’homme, Elisée Choquet se lie très rapidement à T.A. Brisson et devient bientôt son “bras doit” : organisateur des fêtes de LaPrairie qui auront lieu en août; ce sera une réussite.

Elisée Choquet revint comme vicaire à LaPrairie en 1929. Thomas-Auguste Brisson a déjà 77 ans à cette époque. Il habite depuis plusieurs années dans la famille de Joseph-Auguste, son frère, demeure qu’il devra bientôt quitter. Le grenier de son ancienne demeure sur le Chemin de St-Jean (aujourd’hui la maison Aubin) déborde de journaux accumulés depuis plus de 40 ans. L’abbé Choquet conscient de la valeur historique de ces documents demande au docteur Brisson l’autorisation de faire l’inventaire de ce riche contenu; c’est ainsi que commence à prendre forme l’actuel “Fonds Elisée Choquet”. Les deux compères sont liés par une passion réciproque pour l’histoire : Thomas-Auguste Brisson fournit la documentation tant et si bien qu’à son entrée comme résident à l’hospice de la Providence vers 1931 il aura presqu’entièrement cédé tous ses documents. T.A. Brisson est décédé le 18 décembre 1937. Elisée Choquet, homme d’action, étudie, classifie, note et se renseigne et avec l’aide de secrétaires de circonstance, Yvette Jubinville et Annette Lafond, les notes manuscrites sont dactylographiées.

L’éloquence d’Elisée Choquet était bien connue. Suite à une conférence fort appréciée, donnée à la “Société Historique de Montréal” paraître son volume sur les “Communes de Laprairie” en 1935. Sous la rubrique “En vidant mon carquois” il fera connaître LaPrairie et ses habitants aux lecteurs du Richelieu (journal hebdomadaire régional). Se basant également sur une vieille carte de la Seigneurie de Laprairie signée Joseph Riel et à l’aide des terriers (actes de concessions des terres) Elisée Choquet établira des cartes situant les concessions des premières familles de la seigneurie.

Riche de la documentation à laquelle il a lui-même éminemment travaillé; Elisée Choquet quittera LaPrairie en 1936. Les précieuses caisses de dossiers le suivront d’un endroit à l’autre : Longueuil, Delson, Saint-Edouard, Saint-Isidore et Varennes. Les recherches historiques sur LaPrairie se terminent presqu’entièrement au début des années 30, mais l’abbé Choquet complètera son documentation par de nombreux sujets et poursuivra les études généalogiques dans les paroisses du diocèse de St-Jean jusqu’à sa retraite en 1970. Il devait nous quitter le quitter le 14 mai 1972.

Voilà donc comment s’est constitué le “Fonds Elisée Choquet”.

(à suivre)

Références :

Fonds Elisée Choquet, Musée du Vieux Marché, Société Historique de LaPriarie.

Biographies Canadiennes-françaises, J.J. Lefebvre, Edition 1927, page 30.

Biographie d’Elisée Choquet, Archives du Diocèse de St-Jean, Québec.

Notes personnelles de Marcelle Brisson, nièce du docteur T.A. Brisson.

- Au jour le jour, février 1983

Fonds Élisée-Choquet

Nombreux sont ceux qui depuis quelques années ont eu la chance de consulter la vaste documentation du Fonds Élisée Choquet. Plus de 30 000 documents y relatent l’histoire de LaPrairie de la Magdeleine, de la Seigneurie et de la région, ainsi que la généalogie des familles qui ont vécu et façonné cette histoire.

Cependant à peu près personne ne peut prétendre connaître la véritable histoire qui a présidé à la naissance de ce recueil imposant. Patricia McGee-Fontaine entreprend ici de nous livrer la première tranche de ce que récit passionnant.

Le Fonds Élisée Choquet est né il y a très longtemps. En y regardant de près cette imposante masse de documents, on peut en effet situer son origine au milieu du siècle dernier. C’est l’époque où Richard-Casimir Dugresne, clerc médecin chez le docteur Aza-Taylor Alexander, fondait en 1853 (le jour ses 21 ans) l’“Institut de LaPrairie” qu’on nommera plus tard la “Société Littéraire”. La dite Société, équipée d’une bibliothèque, d’une salle de lecture et d’une salle de “discussion”, cherchait à promouvoir l’union, l’instruction mutuelle et le progrès général. La SHLM possède actuellement une copie de toutes les archives de la Société Littéraire.

Le docteur Richard-Casimir Dugresne fut également en 1855 fondateur et premier secrétaire de la Société St-Jean Baptiste à LaPrairie. Il sera plus tard préfet de comté et maire de LaPrairie en 1864. De son mariage avec Marie-Louise-Alphonsine Charlebois naître une fille, Marie-Louise, qui deviendra en 1881 l’épouse de Thomas-Auguste Brisson. Cette dernière n’est âgée que de deux ans au décès de sa mère, et son père Richard-Casimir décide dès lors d’accéder à la prêtrise. Il sera ordonné prêtre en 1869, pour devenir plus tard chanoine à la Cathédrale de Montréal où il agit comme procureur de l’évêché (gestionnaire des affaires de la Cathédrale). Cette seconde carrière fut brève, terrassé par la maladie, il décédait le 24 septembre 1881 à l’âge de 48 ans. Sur son lit de mort, ici à la Providence de LaPrairie, il recommande au Docteur T.A. Brisson de ne pas laisser sa fille seule, et de l’épouser malgré le deuil; ce qui fut fait le 10 octobre 1881.

A ce moment T.A. Brisson habitait LaPrairie depuis quelques années déjà. Admis à la pratique de la médecine en 1876, il s’était d’abord établi à Saint-Constant où son oncle Pierre-Thomas Hurteau était curé. Deux ans plus tard il allait se fixer à LaPrairie. Très près de la famille Charlebois par son alliance avec Marie-Louise Dufresne, (cette dernière à la mort de sa mère avait été éduquée par la famille de sa mère, les Charlebois) Thomas-Auguste Brisson se familiarisera avec le rouages de la vie politique pour tenter, sans succès, de remplacer à la législature provinciale le député conservateur Léon-Benoît-Alfred Charlebois, décédé subitement en 1887 en cours de mandat.

Habile médecin et homme d’action T.A. Brisson fut nommé Chirurgien-Major du 85e Bataillon (actuellement le Régiment de Maisonneuve) et maire de LaPrairie à deux reprises après 1885. Son œuvre magistrale mérite d’être soulignée : dès 1888 il facilite l’installation des Frères de l’Instruction Chrétienne; habiles éducateurs de la jeunesse. Suivront les briqueteries en 1892, industries de première importance pour notre ville. L’année suivante il fonde “Société générale de Colonisation et de Rapatriement de la province de Québec” dont il sera l’agent général pendant quinze ans. T.A. Brisson fut également archiviste de la Société Littéraire de LaPrairie et “membre actif de la Société Historique de Montréal et comme tel, a consacré une forte portion de ses loisirs à rassembler les documents relatifs à l’histoire de Laprairie, à exhumer les pièces significatives sur cette région toute chargée d’histoire.” Lefebvre, Jean-Jacques. Biographies canadiennes-françaises. Editions 1927, page 30.

Les trente dernières années de la vie de Thomas-Auguste Brisson furent presqu’entièrement partagées entre la médecine et les recherches historiques et généalogiques. Sa correspondance avec les Benjamin Sulte, E.Z. Massicotte, Gérard Malchelosse, Pierre-Georges Roy et autres grands nom de l’histoire en fait foi.

(à suivre…..)