- Au jour le jour, janvier 2002

Tourments d’âmes simples

Cela se passait au milieu des années 1930. Pour les jeunes de La Prairie, l'horizon du monde ne dépassait alors pas beaucoup les limites du village. Même si on apercevait de l'autre côté du fleuve la silhouette de Montréal, la grande majorité n'y avait jamais mis les pieds.

À dix ans, on était centré sur ce qui se passait autour de soi. Le monde des adultes en dehors du cercle familial n'intéressait guère sauf si, dans ce monde, un individu se distinguait par quelques traits bien particuliers. Dans ce cas, la personne en question était souvent affublée du diminutif Ti, précédant son nom.

Celui dont par respect nous tairons la véritable identité, bien que constitué d'un corps d'adulte, avait conservé un esprit enfantin. Nous le désignerons sous le nom de Ti-Kit.

Démontrant une attitude positive envers la vie, Ti-Kit affirmait sa personnalité à sa manière et, pour imiter les autres adultes, il se permettait de démontrer que, lui aussi, il pouvait parler aux filles. Ainsi, alors qu'il empruntait le trottoir du chemin de Saint-Jean pour se rendre au Fort Neuf, saluait-il chacune des jeunes filles qu'il rencontrait de la même formule rituelle qu'il venait de découvrir. Ce pouvait être : « Bonjour mam'zelle » ou « Comment ça va mam'zelle » ou « À qui le p'tit cœur après neuf heures? »

D'où venait la formule apprise? Ce pouvait être une imitation des agissements d'adultes avec qui il se tenait ou peut-être des formules de civilité que certains de ceux-ci lui avaient spécifiquement enseignées.

Dans l'esprit des jeunes, les adultes semblaient accepter Ti-Kit parmi eux avec une attitude protectrice. Jusqu'à un certain point, certains se moquaient gentiment de lui en lui faisant croire des histoires qu'il répétait ensuite avec conviction, ce qui créait des quiproquos comiques où il défendait son point de vue avec persistance, ne pouvant se rendre à l'évidence du brin de malice avec lequel on l'avait induit en erreur.

Quelques commerçants chez qui Ti-Kit aimait se tenir lui confiaient des tâches simples pour lesquelles ils le payaient. Ainsi, un restaurateur du Fort Neuf fut l'un des premiers à lui confier le lavage des planchers de son établissement. Ti-Kit apprit à s'acquitter consciencieusement et honorablement de cette tâche qui lui permettait de gagner de l'argent. À chaque fois, il recevait 25 cents qu'il s'empressait d'aller religieusement déposer à la banque, ce qui fait qu'il était devenu l'un des clients les plus assidus de cette institution financière.

Vers les 10-11 ans, des gars qui se découvraient de nouvelles capacités de raisonnement sentaient le besoin d'en éprouver la supériorité auprès de personnes comme Ti-Kit. Il n'est pas sûr qu'il aimât trop leur compagnie car il devait percevoir en eux un besoin de le mettre à l'épreuve.

Toutefois, il ne savait pas toujours comment se débarrasser des ennuyeux et on avait dû l'éduquer à ne jamais exercer de violence à l'égard des plus jeunes que lui.

On aimait le suivre sur le trottoir, à quelques pas de distance, pour être témoin de l'une de ses rencontres avec une jeune fille. On trouvait particulièrement drôle la façon mécanique et invariable selon laquelle il utilisait la salutation alors à l'ordre du jour.

Quand la démonstration avait lieu, certains riaient tout bas alors que les plus hardis se moquaient plus ouvertement en imitant ses salutations. Cela pouvait dépendre de l'humeur du moment telle qu'on pouvait la percevoir chez Ti-Kit.

Car certains jours, il laissait voir assez clairement qu'il n'était pas dupe de la mauvaise foi de ces indésirables et qu'il aurait pu être capable de s'en défendre en les poursuivant.

D'autres fois, on lui parlait en marchant avec lui et, sans qu'il y parût trop, on l'entraînait dans des conversations plutôt simples où la supériorité de raisonnement trouvait à se vérifier. Ces conversations n'étaient jamais longues car s'il appréciait dans une certaine mesure l'intérêt qu'on portait ainsi à sa personne, Ti-Kit ne s'y sentait manifestement pas à l'aise et y coupait court.

Ti-Kit avait un rôle dans le village, un rôle exclusif, peut-être parfois un peu souffrant, mais également valorisant par l'attention qu'il en tirait. Aussi, réagit-il avec jalousie quand le destin le confronta avec la présence d'un rival dans la place.

Grand-Pat (nom également altéré), s'installa un beau jour chez les Sœurs de la Providence où son père l'avait placé. Pat était grand et assez costaud, plus lourdaud de manières que Ti-Kit et possédait un langage moins développé tout en étant plus naïf.

Ces caractéristiques constituaient un attrait certain pour certains gamins qui ne tardèrent pas à vouloir le mettre à l'épreuve. Les premiers petits tours produisirent leur effet, Grand-Pat en restant éberlué ou devenant la risée des jeunes sans trop s'en rendre compte. Mais il avait un fond d'humeur facilement irascible et des failles dans la maîtrise de ses gestes lorsque soumis à des épreuves trop frustrantes pour ses capacités.

Bien que plutôt pataud et, de ce fait peu dangereux dans la poursuite, il se dégageait de son physique une émanation de force brute incitant à la prudence. On prenait rapidement ses distances s'il venait à se fâcher et, si on riait de ses manifestations de colère, le rire était nettement mêlé d'une véritable crainte. On déguerpissait alors pour disparaître de son champ de vision.

Après quelques tests on devint donc prudent pour l'agacer, compte tenu du fait que malgré sa déficience il sut démontrer qu'il avait de la mémoire et aussi de la rancune.

Comme il avait besoin de bouger, les sœurs le laissaient souvent en liberté et il apprit à explorer le village et finit par se retrouver dans les lieux où Ti-Kit avait établi des attaches de possession territoriale. La nouveauté de Grand-Pat dans ce décor lui attira nécessairement diverses attentions de la part des adultes cherchant à le connaître.

Ti-Kit dut pressentir que ce nouvel arrivé ne lui convenait pas, car il n'eut pour lui aucun élan de bienvenue et de main tendue. Au contraire, le vit-on prendre des airs sombres et agacés à chaque fois qu'il le voyait et il se permit assez rapidement de passer des remarques désobligeantes à son propos.

La physionomie habituelle d'ouverture à l'autre de Ti-Kit se referma, son expression laissant transparaître le tourment qui s'était installé dans son âme simple. La jalousie le torturait, cette attention qui comptait tant pour lui, sur laquelle se fondait une bonne part du sentiment de valeur qui donnait un sens à sa vie; cette attention, d'une certaine manière exclusive, il devait maintenant la partager.

Est-ce qu'enfants nous percevions la véritable profondeur de sa souffrance? À cet âge où en vérité on est encore loin de la maturité qui permet d'accepter le véritable partage, nous étions surtout frappés par le contraste entre le statut physique d'adulte de Ti-Kit et l'infantilisme de son affectivité.

Nous en faisions d'autant plus des gorges chaudes entre nous qu'au fond de nous-mêmes ce n'était que par soumission à la dure réalité sociale que le même conflit persistant était refoulé. Heureusement pour Ti-Kit, il s'avéra après un certain temps que le placement de Grand-Pat à La Prairie n'était pas celui qui lui convenait. Ce départ ramena l'expression d'une certaine sérénité retrouvée sur le visage de Ti-Kit.

- Au jour le jour, mars 1994

Quelques souvenirs (SUITE)

La religion entraînait aussi ses déboursés. En 1933, William paye une dîme de $2.00 mais ce montant est augmenté à $5.25 en 1935 et en 1936. A ceci s’ajoute une répartition spéciale de $2.00 pour une demie année en 1936. Payée d’avance pour l’année 1937 la location d’un banc (no 16, deuxième rangée à droite à partir du centre) coûte $15.00.

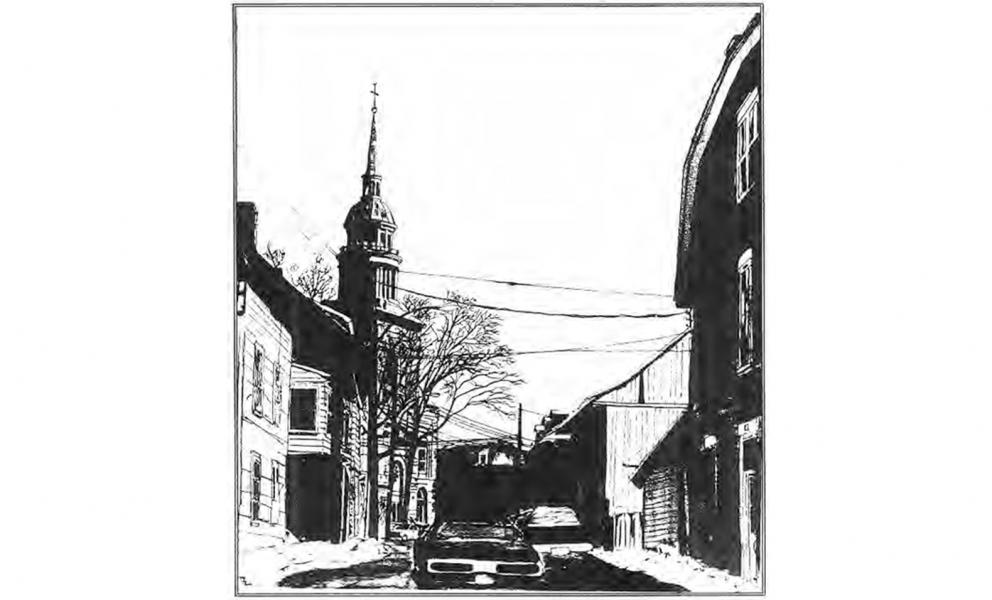

Avoir un banc bien placé pour la grand-messe, dans la nef de l’église, était quelque chose de recherché dans le temps. On avait un banc réservé pour la grand-messe seulement, l’événement communautaire de la semaine. Les bancs se vendaient à l’enchère en décembre pour l’année suivante quand il y en avait de disponibles car une fois qu’on en possédant un on conservait le privilège d’en renouveler la location, ce qui faisait qu’il y avait des bancs de famille. Les mêmes gens dont la famille avait un banc assistaient donc toujours à la grand-messe à la même place. Quand, dans un banc donné, il y avait des absences inusitées ou qu’il y avait présence inaccoutumée de certaines personnes, la chose était toujours remarquée et on était en droit de se poser des questions pour savoir ce qui se passait. Une absence était-elle reliée à la maladie? Ou, qui étaient ces visiteurs accompagnant le propriétaire du banc? Ceux qui n’avaient pas leur banc prenaient les places disponibles dans les autres bancs. Dans la première partie de la messe on passait auprès d’eux pour la collecte des bancs. Les bancs loués à l’année étaient identifiés clairement et il n’était pas question de s’y installer sans en être le « propriétaire » à moins bien sûr de le faire une fois le service religieux assez avancé pour laisser supposer que celui-ci serait absent ce jour-là. Quel sentiment désagréable pour un propriétaire de banc que d’arriver à son banc et de le trouver déjà occupé. Le sentiment éprouvé dépend de qui on trouve là et de la facilité ou difficulté appréhendée avec laquelle on pourra reconquérir sa place. Certains occupants ont évidemment agi de bonne foi, par inadvertance, et s’empressent de quitter les lieux en s’excusant de bonne grâce. D’autres laissent paraître dans leur visage un certain mécontentement, peut-être une envie à l’égard de cette classe de gens qui peuvent se payer un banc, peut-être une non-acceptation de cette réglementation qui lie l’exercice de la vie religieuse à la possession et au déboursé de l’argent. Toujours est-il que ce genre de situation où « le propriétaire » finit toujours par reprendre son droit et sa place laisse dans les âmes des sentiments qui ont peu en commun avec la sérénité ou la charité fraternelle. Cela peut vous gâter, pour le moins, un début de messe, gâchis plus ou moins prolongé selon l’ambiance générale qui se dégagera à l’occasion du saint office : attitude inspirante ou du célébrant, appropriation du contenu et de la tonalité du prône aux besoins actuels des âmes, qualité de la prestation du chœur du chant, disposition à la piété de l’assemblée des fidèles. Tout cela évidemment pouvant agir comme un baume ou un irritant dans des âmes vivant l’habitude de dispositions paisibles et ouvertes envers le prochain ou, au contraire, tourmentées par quelque conflit intérieur latent ou passager prédisposant à l’aigreur à l’égard d’intrusions malvenues.

Tiré de « William Houde et un peu de son temps », par Laurent Houde.

- Au jour le jour, février 1994

Quelques souvenirs

Vers le milieu des années trente, le dollar valait énormément plus qu’aujourd’hui du moins face à certaines marchandises. Pour se nourrir on achetait ses denrées au magasin général, chez le boucher, du boulanger et du laitier qui distribuaient leurs produits à domicile. En 1935 les Houde achetaient leur lait de Ismaël Favreau au coût de 8 cents la pinte. Ce laitier, propriétaire de ses propres vaches, livrait un lait frais à domicile chaque jour et se faisait payer à tous les mois ou tous les deux mois. Pour chauffer le poêle à bois de la cuisine, Alexandre Guibord livrait du bois franc au coût de $8.00 la corde. On pouvait avoir un meilleur prix en achetant en plus grande quantité directement de la campagne. Un panier de patates valait 25 cents et 10 cents s’il s’agissait de petites patates. Achetées à la poche, les patates valaient 75 cents. Quant aux haricots qu’on ne pouvait manger frais qu’en saison, ils se vendaient 5 cents la livre. On achetait un panier d’oignons pour 20 cents. Une ligne téléphonique simple coûtait $2.55 par mois en 1936. Chez les Houde le numéro de téléphone était alors le 158. Il n’y avait pas alors d’échange téléphonique automatique et il fallait passer par l’opératrice pour obtenir une communication.

La location annuelle du casier postal no 133 était de $2.00. C’était du temps où Hyacinthe Lefebvre était maître de poste. Pour les soins de santé notre famille se confiait au Dr J.-M. Longtin un célibataire. Son père avait été médecin ce qui lui avait sans doute fourni les moyens financiers de compléter sa formation médicale par des stages dans les hôpitaux de Paris après sa graduation à Montréal. Il envoyait son compte de temps à autre pour services professionnels rendus à la famille. Ainsi le 19 mars 1932 soumet-il un compte de $16.00. Le dentiste de la famille qui venait donner des services à La Prairie sur la rue Sainte-Marie, non loin de là où demeurait la famille Fridolin Lamarre, avait son bureau principal à Montréal. J. Lane Charpentier, chirurgien-dentiste, était professeur à l’Université de Montréal et ex-interne diplômé de Forsyth Boston. Pour soins dentaires à Claudette en novembre 1935 il présentait un compte de $2.00.

Tiré de « William Houde et un peu de son temps », par Laurent Houde.