- Au jour le jour, novembre 2003

Jeux d’enfants dans les années 1930

A cette époque, les petites municipalités ou villages comme La Prairie n’avaient pas de service des loisirs, ni de parcs avec équipements et moniteurs spécialement réservés aux enfants. Cela n’empêchait pas ces derniers de trouver de multiples moyens de s’amuser. Ils le faisaient souvent avec presque rien. Voici deux de ces jeux.

LA TICANNE

Jouer à la cachette kick-a-can (on prononçait kékanne ou ticanne) ne requérait qu’une vieille boîte de conserve vide. Le jeu trouvait bien sa place après le souper, surtout en août et septembre alors qu’on aimait l’étirer jusqu’au déclin du jour et l’arrivée d’une demi-obscurité.

On plaçait la boîte au milieu de la rue où il ne passait plus alors de véhicules et, pendant que son gardien comptait jusqu’à vingt ou trente, les autres allaient se cacher. La tâche du gardien consistait à les repérer et les identifier. Il le faisait en criant le nom de celui qu’il avait vu tout en touchant la boîte de son pied.

Pour ceux qui étaient cachés l’objectif était de venir frapper la boîte d’un coup de pied avant d’avoir été repérés ou avant que le gardien ne parvienne à le faire s’il les avait dénichés. Dans ce cas, le jeu recommençait avec le même gardien. Le rôle de gardien n’était évidemment pas le plus prisé. Quand il réussissait à repérer et éliminer tous les joueurs, le premier qu’il avait éliminé le remplaçait.

Le gardien avait cependant le choix de placer la boîte à l’endroit du milieu de la rue qui lui convenait d’où il avait une bonne vue d’ensemble des alentours. Pour se cacher, on avait intérêt à choisir un lieu d’où on pouvait se déplacer pour se rapprocher par étapes du but sans trop risquer d’être vu par le gardien qu’on voulait déjouer. Tout élément bien placé permettant de se dissimuler à sa vue méritait d’être utilisé.

Bien entendu, le cheminement vers la boîte à frapper entraînait souvent des incursions sur les propriétés du voisinage. De façon générale, les parents du groupe des joueurs s’en accommodaient assez bien si en passant on ne créait pas de dégâts. Cependant l’endroit où le but était placé pouvait nécessiter des déplacements plutôt complexes ou osés pour parvenir à l’atteindre à l’insu du gardien. Il fallait parfois se faufiler à plat ventre au travers de plates-bandes fleuries de voisins qui n’avaient pas d’enfants. Difficile de leur faire accepter que la chose était pratiquement inévitable en certaines circonstances. Certains d’entre eux veillaient au grain et surveillaient le jeu ouvertement ou à la dérobée. Malheur alors à celui qui s’aventurait en terrain défendu. Un holà retentissant lui enjoignant de déguerpir lui garantissait de facto l’élimination par le gardien alerté. Mais quand, la tombée du jour aidant, le couvert végétal suffisait à cacher la présence de l’intrépide, la transgression réussie de l’interdit

qui permettait de percuter la ticanne procurait à ce dernier un sentiment enfantin de grand triomphe.

LES BILLES

On jouait aux billes à l’Académie Saint-Joseph surtout au printemps, quand le dégel rendait la cour trop boueuse. On utilisait pour ce faire des billes de terre cuite qu’on appelait marbres. Sur le plancher de bois de la salle de récréation du rez-de-chaussée, le jeu consistait à faire rouler un à un ses marbres pour essayer de toucher une bille de verre, une allée, dont la grosseur, la beauté du coloris et, par conséquent, la valeur apparente ou réelle, pouvaient varier. On appelait des boulés les plus grosses billes de verre qui étaient très convoitées.

Celui qui possédait une bille de verre s’assoyait sur le plancher, les jambes écartées, et plaçait la bille de verre devant lui, entre ses jambes. Ceux qui voulaient la gagner se plaçaient à une distance d’une vingtaine de pieds et, un à la fois, lançaient leurs marbres vers la bille de verre. Celui qui parvenait ainsi à toucher la bille convoitée en devenait immédiatement le propriétaire. Pour qui mettait sa belle bille en jeu, l’astuce était de la placer à un endroit du plancher où les irrégularités de celui-ci rendaient plus difficile de l’attraper. Cela lui permettait de s’enrichir de beaucoup de marbres.

Il était évidemment de règle de faire rouler les billes dans le sens des planches, mais les plus astucieux savaient repérer les petites bosses, les fentes, les trous, les pentes latérales des planches susceptibles de faire dévier les marbres de leur trajectoire. Les écoliers plus âgés possédaient une meilleure connaissance du terrain, comme il se doit, et les plus jeunes payaient naturellement pour apprendre. A ce jeu, plus d’un qui ne savait pas se retirer à temps du jeu se faisait dépocher (perdait tous ses marbres).

Quand, à la fin d’un cours, le temps de la récréation arrivait, c’était la course pour s’installer le premier avec sa bille et, selon sa connaissance du plancher, au meilleur endroit. Après s’être fait dépocher quelques fois en tentant de toucher une bille trop bien protégée par les accidents du terrain, on devenait plus prudent. On refusait alors de jouer à moins que la bille ne soit déplacée à un endroit qu’on inspectait et qu’on jugeait acceptable. On ne posait cependant pas ces conditions si l’objet convoité était un gros boulé de grande valeur; car chacun voulait avoir le droit, s’il venait à en posséder un, de ne pas risquer de le perdre pour quelques marbres.

On transportait ses marbres dans une bourse de tissu de confection domestique. On les achetait chez le marchand à raison de 5 à 10 pour 1 cent. Les billes de verre pouvaient se vendre plusieurs cents chacune. Le plaisir était sans contredit de posséder une pochette bien remplie de marbres quand on était plus jeune et de posséder des allées de plus en plus belles et des boulés à mesure que l’âge permettait d’apprécier la vraie valeur des choses.

- Au jour le jour, mai 2003

À la ferme de grand-père Desrosiers

D’après les souvenirs de Viviane Desrosiers.

La terre occupée par la famille de grand-père Arthur Desrosiers, à partir de 1905, était louée des syndics de la Commune. Elle s’étendait du fleuve jusqu’au rang Saint-José. La voie ferrée qui existe toujours la traversait. Le boulevard Taschereau n’existait pas alors. La terre était bornée au Nord par la route Montréal-Malone (boulevard Salaberry) et, au Sud, par la terre d’Adolphe Sainte-Marie. Dans sa partie sud, elle était amputée d’une petite portion réservée à la Commune et d’une autre occupée par un cimetière destiné aux vaches mortes de maladie. Près de son extrémité ouest, elle était traversée par le tournant de la route Montréal-Malone qui se poursuivait par la suite sur le bord du fleuve. La maison était située à l’Ouest de la route et les bâtiments à l’Est.

La grange à foin avec sa tasserie à l’étage était couverte de tôle et, à bonne hauteur, sur une de ses faces visibles du chemin public, une enseigne encadrée de bois peint de couleur orangée indiquait : terre des syndics. Était accolé à la grange un autre bâtiment divisé en deux parties : l’écurie abritant quatre chevaux et l’étable occupée par sept vaches. Quand on avait des veaux, ils avaient été engendrés par un taureau étranger. À l’occasion des crues du Saint-Laurent, grand-père a dû, à quelques reprises mettre ses veaux à l’abri dans la tasserie de la grange.

Deux des chevaux, les plus costauds, étaient utilisés pour les durs travaux de la ferme. Corneille, la jument noire, tirait les voitures destinées au transport des membres de la famille et aux produits de la ferme. L’oncle Edgar qui assistait son père comme fermier avait son cheval, Pégase. Il l’attelait à sa rubbertie, une petite voiture à deux roues qu’il utilisait pour ses sorties. Cette voiture moderne aux jantes caoutchoutées était censée attirer l’attention des demoiselles et susciter leur désir d’une petite promenade à deux. Un peu comme les belles autos décapotables d’aujourd’hui.

La laiterie, de petite dimension, était adossée à la grange, du côté nord. On y écrémait le lait et fabriquait le beurre à l’aide de la baratte. Avec un moule de bois acheté au village et fait pour contenir une livre de beurre, on façonnait des blocs rectangulaires comme ceux d’aujourd’hui. Remplissant le moule à la spatule, on tassait le beurre à l’aide d’une planchette incisée d’une figure de losange étoilé qui laissait son empreinte sur le dessus de la livre. On entreposait le beurre dans la cave de la maison. Ce qui n’était pas requis pour la consommation domestique était vendu au magasin Rothers, au village, rue Saint-Louis.

Edgar avait souvent la tâche de tourner la manivelle de l’écrémeuse qui séparait la crème du petit lait. Il n’est pas sûr qu’il appréciait outre mesure cette tâche de l’écrémage. Tournant la manivelle, il avait coutume de chanter à haute voix des ritournelles pour stimuler l’énergie requise par l’activité. Certains jours, quand ce travail lui plaisait moins et pour évacuer ses sentiments de protestation, il lui arrivait de glisser entre les rimes de la chanson des vocables plus ou moins convenables. L’ardeur de son chant avait pour conséquence qu’on l’entendait très bien du chemin public qui passait tout près de là. Ce qui devait arriver arriva. Un jour que le refrain était bien assaisonné, passe une certaine dame qui croit qu’on s’adresse à elle. Eh toé là, lui crie-t-elle, cé tu à moé qu’tu dis ça? Il paraît que par la suite notre homme fut plus circonspect dans ses effusions lyriques.

Le poulailler avec son enclos était un peu isolé des bâtiments. Les oeufs étaient réservés à la consommation domestique, mais on laissait aussi couver les poules et on élevait les poussins. À l’occasion, on mangeait un bon coq. C’était un mets apprécié quand on avait la visite de la parenté venant de Montréal.

A l’écart de tous les bâtiments de la ferme, une petite cabane en hauteur servait de fumoir pour le jambon. La ferme n’avait pas, à proprement dit, une soue pour porcs. Au printemps, grand-père allait en voiture chez un cultivateur du rang Fontarabie chercher quatre cochonnets qu’il ramenait dans une grande poche à l’arrière de la voiture. Il paraît que ça bougeait et que ça criait là-dedans. On faisait boucherie à l’automne. On mangeait sans tarder ce qui devait être consommé rapidement, on fumait le jambon et on faisait une provision de lard salé dans deux grands bocaux de grès qu’on gardait à la cave. Peu de choses se perdaient des cochons. Avec les vessies proprement apprêtées on faisait des blagues à tabac. Comme la majorité des agriculteurs, grand-père cultivait son carré de la plante à Nicot qui, une fois bien séchée et hachée, lui servait à bourrer sa pipe.

La ferme produisait le foin et l’avoine nécessaires à l’alimentation des animaux ainsi que du sarrasin, mais elle était surtout spécialisée dans la culture maraîchère, une culture bien à l’honneur dans les campagnes de La Prairie. Grand-père cultivait beaucoup de tomates dont il partait les plants en couche chaude, près du fumoir à jambon. Il avait un contrat avec la conserverie De Gruchy du village où il écoulait le gros de ses tomates. A l’époque des récoltes, partant très tôt le matin, il se rendait aussi en voiture au marché Bonsecours de Montréal vendre ses produits : boîtes de tomates, poches de patates, haricots jaunes et oignons. Dans ses champs il cultivait aussi maïs, haricots secs, pois, ail, carottes, betteraves, navets et choux.

- Au jour le jour, mars 2003

De Laprairie à Montréal en autobus autour des années 1920. Pas tout à fait!

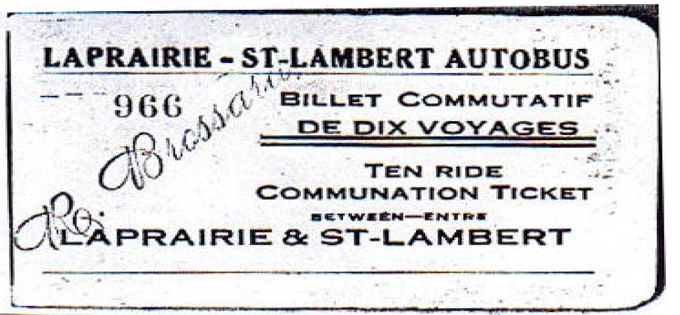

Le premier service d’autobus entre La Prairie et Saint-Lambert a été mis en service le 1er juillet 1915 par la Compagnie d’Autobus Laprairie et Saint-Lambert limitée. Il y avait alors six départs par jour dans chacune des directions. Le trajet s’effectuait en une heure, ce qui était plus rapide qu’en voiture à traction animale.

En avril 1917, la Ville de Laprairie accorde à René Brossard le privilège exclusif, pour trois ans, d’établir un service d’autobus sur le même trajet. Le droit accordé précise que Monsieur Brossard s’engage à fournir un autobus confortable pouvant contenir 25 personnes. Un minimum de quatre voyages par jour devra être offert au coût de 25¢ par passager pour un aller et retour. Des passes au mois à prix réduits seront aussi disponibles. Le service sera disponible environ 7 à 8 mois par année. Durant la saison d’hiver, l’ouverture du boulevard Edouard VII sur le bord du fleuve n’était pas garantie, loin de là, et les autobus n’étaient pas chauffés.

Un horaire (non daté) fourni par René C. Brossard, gérant de Service d’Autos Laprairie et St-Lambert indique cinq départs dans chaque direction sur semaine avec voyage additionnel les jeudi et samedi soirs. Le dimanche on offre 15 départs dans chaque direction. Le tableau des horaires précise que le service correspondra aussi régulièrement que possible avec celui de la compagnie Montreal and Southern Counties Railway à Saint-Lambert. Sur demande on arrêtera le long de la route pour les passagers qui voudront monter ou descendre.

Monsieur Ernest Poupart à qui on doit l’une des photos illustrant ce texte nous a fourni quelques renseignements sur le véhicule de Monsieur Brossard. Comme on peut le voir les côtés de l’autobus étaient complètement ouverts. En cas de pluie on abaissait un grand store de mica pour protéger les voyageurs. On comprend qu’il n’était pas adapté pour transporter des voyageurs l’hiver.

En regardant bien la photo on note que le véhicule n’est doté que d’un seul phare placé à l’avant, au centre du capot. Ce n’était pas un phare électrique comme de nos jours. Il tirait son énergie lumineuse d’un gaz de magnésium. Le magnésium était emmagasiné dans le réservoir cylindrique placé sur une tablette située derrière l’aile de la roue avant. Un autre réservoir non visible acheminait, par un tuyau de l’eau au goutte à goutte dont le contact avec le magnésium produisait un gaz inflammable. Un autre conduit amenait ce gaz au phare et l’alimentait.

Autre observation sur l’extérieur de l’autobus : les roues. Elles ne sont pas munies de pneumatiques leurs jantes étant simplement recouvertes d’une bande de caoutchouc. Comme les routes de l’époque étaient plutôt déficientes en pavage il valait mieux ne pas rouler trop vite pour ménager les voyageurs. À l’intérieur ceux-ci étaient assis sur deux longs bancs de bois rembourrés se faisant face et adossés aux parois latérales du véhicule.

De La Prairie l’autobus se rendait à Saint-Lambert au garage Beauvais situé à proximité du pont Victoria, du côté est. De là, on prenait le petit train électrique de la Montreal and Southern Counties Railways venant de Granby pour traverser le pont et se rendre à la place Youville, à Montréal. On n’autorisait pas cet autobus jugé trop large à emprunter l’unique travée du pont Victoria réservée aux automobiles pour se rendre sur l’île car on jugeait la voie trop étroite pour permettre une rencontre avec une circulation venant en sens contraire.

Les autorités du pont agissaient cependant autrement à l’égard des autobus américains remplis de touristes venant visiter Montréal. Quand ces autobus arrivaient au poste de péage de l’extrémité sud du pont, le préposé de ce poste s’empressait de téléphoner à son confrère contrôlant l’entrée de l’autre extrémité. Ce dernier arrêtait alors toute circulation en direction de la rive sud pour permettre à l’autobus de se rendre sur la rive nord du fleuve. Le même procédé permettait aux Américains de traverser à nouveau le pont pour retourner chez eux après avoir joui des attraits et attractions de la métropole.

Quand les Laprairiens prenaient l’autobus pour aller, eux aussi, faire une visite d’agrément à Montréal ils ne se formalisaient pas de ces privilèges accordés à nos voisins d’outre frontière.

Les quinze départs dominicaux dans chaque direction démontrent bien que les gens de La Prairie aimaient aller faire un tour à Montréal en ce jour de congé tout comme les Montréalais étaient attirés par les attraits plus ou moins campagnards de la région de La Prairie. Ces échanges touristiques par transport en commun n’ ont pas débuté avec l’arrivée des autobus.

Auparavant, c’est le bateau qui faisait office de traversier entre La Prairie et Montréal qu’on utilisait. Mais le dernier bateau reliant ces deux pôles d’attraction avait cessé tout service en 1912. Il y avait bien le train mais on ne pouvait l’utiliser que pour un seul aller et retour par jour.

Les jeunes gens qui avaient tant aimé les belles sorties d’été en bateau apprécièrent grandement l’arrivée de l’autobus qui permettait à nouveau les agréables évasions d’un jour entre amis.

La deuxième photo montre treize jeunes femmes joyeuses au départ de l’un de ces petits voyages vers la métropole. Toutes faisaient parties du groupe des « oiseaux bleus », un groupe informel d’amies qui avaient fait leurs études ensemble au couvent de La Prairie et qui entretenaient leurs liens d’amitié en se réunissant pour partager diverses activités.

Cette photo date vraisemblablement de 1921-1922. En 1922, le groupe des oiseaux bleus comptait quatorze jeunes filles : Fernande Beaulieu, Gertrude Beauvais, Valéda Bonneterre, Emilienne Bourdon, Cécile Brisson, Antoinette et Germaine Brossard, Marthe de Gruchy, Laurette Dubuc, Juliette Duranceau, Blanche Lanctot, Hélène McGee, Oville Mercier et Gabrielle Robitaille. (Photo utilisée en couverture de l'article)

- Au jour le jour, février 2003

Si on montait y faire nos devoirs?

Propos recueillis auprès de Monsieur Ernest Poupart, le doyen en âge de la SHLM,

Dans ma jeunesse j’étais enfant de choeur à l’église de la Nativité. C’est le frère Stanislas qui était responsable de ces jeunes qui assistaient à la grandmesse vêtus de la soutane noire et du surplis blanc. À ceux qui devaient jouer un rôle particulier au cours de la cérémonie religieuse il enseignait comment le faire.

À la grand-messe, j’assumais le rôle de cérémoniaireCelui qui accompagne l’officiant tout au long de la messe.ou de porte-flambeau. Un copain, Jean-Baptiste Dufort, était thuriféraireCelui qui s’occupe de l’encensoir.. Quand il lui arrivait d’encenser il le faisait avec une grande vigueur. Comme nous étions tous deux reconnus comme assez fiables Monsieur Audette, le bedeau, acceptait facilement notre offre de l’aider en certaines occasions. Par exemple, nous l’aidions à transporter et installer les différentes pièces d’étoffe noire dont on tendait l’église pour les funérailles. En participant à ces activités j’en étais venu à connaître l’église dans tous ses recoins.

Un jour du mois de mai, alors que Jean-Baptiste Dufort et moi étions seuls dans l’église l’idée me vint de lui proposer d’aller faire nos devoirs dans le clocher. J’avais découvert lors d’une exploration antérieure qu’une certaine porte située au jubé de l’orgue donnait accès à ce lieu intrigant. Le goût d’y monter me revenait de temps à autre. Y aller à deux serait plus rassurant. Mon copain fut enthousiasmé par la perspective de l’aventure.

Monter du plancher de la nef au clocher nous prit très peu de temps. Et, une fois rendu, en moins de deux nous étions installés sur les poutres auxquelles étaient suspendues les cloches. Après examen du paysage nous nous sommes mutuellement aidés dans nos devoirs. Puis nous sommes redescendus en emportant avec nous le secret de cette aventure. Mais qui a goûté au fruit défendu… Quelques autres visites suivirent connues de nous seuls.

Un beau jour que nous étions encore juchés sur les grosses poutres les cloches se mirent en branle. Oh là là! Ça sonnait et ça branlait de plus en plus fort. Tout le clocher nous semblait s’agiter en se balançant d’un bord à l’autre. Le bruit était étourdissant et nous étions pris entre le besoin de nous boucher les oreilles. Il y avait aussi le balancement du clocher qui nous énervait. Impossible de descendre entre les cloches qui se balançaient à toute volée. Nous avions très peur. Les cloches sonnaient pour un baptême. Cette fois-là, le parrain du baptisé avait dû payer double tarif pour faire durer ce vacarme qui n’en finissait plus.

Inutile de dire que, le vacarme terminé, nous sommes redescendus à toute vitesse pour rejoindre le plancher des vaches. Mais il ne fallait surtout pas que Monsieur Audette s’aperçoive de notre présence dans les parages. Heureusement nous pûmes nous esquiver de l’église sans nous faire voir.

Jamais plus nous ne sommes remontés là- haut. Et nous ne nous sommes jamais vantés de notre aventure de crainte du terrible sermon qu’elle nous aurait attiré si jamais la chose avait été connue en certains lieux.

- Au jour le jour, janvier 2003

Un véhicule spécial pour aller au baptême

Monsieur Ernest Poupart, le doyen en âge de la SHLM, a connu une expérience peu commune de transport lorsqu’on l’a amené à l’église de Saint-Constant pour le faire baptiser. Dans sa famille on prenait plaisir à raconter cette promenade qu’il avait faite à l’âge de quelques jours. Il nous a fait part de l’anecdote lors d’une rencontre à son domicile.

Né en semaine, le 4 avril 1905, au domicile de ses grands-parents où son père, l’aîné de la famille, demeurait aussi, Ernest Poupart fut baptisé le dimanche.

Au bout (nord) du Petit rang Saint-Régis on était à plusieurs milles (NDLR 1 mille = 1.6093 km) du village de Saint-Constant.

Cette époque de l’année était celle du dégel. Les chemins de campagne, qui n’étaient pas déblayés l’hiver, étaient peu praticables avec leurs plaques de glace fondante et leurs trous de boue. Dans ces conditions, se rendre à l’église en voiture sur une distance de plusieurs milles risquait de trop exiger même du meilleur cheval et aussi des passagers de la carriole.

Grand-père prit les choses en main. Il alla voir les employés affectés à l’inspection de la voie ferrée du Grand Tronc. Ceux-ci accepteraient- ils d’utiliser le hand-car On appelle draisine le wagonnet mû à bras ou à moteur servant aux équipes d’entretien d’une voie ferrée. Au Canada, avant l’apparition des moteurs, on lui donnait aussi le nom de pompeur ou pompeux. Dans notre région on désignait ce véhicule par le vocable de hand-car que certains traduisaient par char à bras. avec lequel ils effectuaient leur travail pour conduire le nouveau-né à Saint-Constant? La demande fut acceptée.

Le dimanche venu, on attelle le cheval pour faire le trajet d’environ un mille qui sépare la maison de grand-père de Saint-Isidore Jonction où passe la voie ferrée qui conduit à Saint-Constant. Le wagonnet mû à bras n’offre pas d’abri mais on a apporté des boites à beurre pour asseoir la grand- mère qui est porteuse et le père. Un employé du Grand Tronc et grand-père fournissent la force motrice qui permet de franchir les quatre milles environ jusqu’au point du chemin de fer situé derrière l’église. On a qu’à marcher un arpent et on est dans le lieu saint.

Tout a été bien planifié et on est à temps pour la cérémonie baptismale. Le retour s’effectue par où on est venu. Tout se passe bien.

Au retour à la maison, la maman tout heureuse prend dans ses bras son bébé maintenant bien lavé du péché originel. Il paraît que le petit Ernest avait l’air de bien bonne humeur. Il n’avait pas semblé trouver bien spécial ce premier voyage de son existence. Ce n’est que beaucoup plus tard qu’il apprit que très rares sont les nouveau-nés qui se rendent à leur baptême en hand-car.

- Au jour le jour, décembre 2002

Monsieur J. Ernest Poupart nous raconte : Le frère Damase, les caisses populaires

Propos recueillis par Laurent Houde (277)

NDLR – M. Poupart, âgé de 97 ans, est le doyen de la SHLM.

En 1921, à l’âge de 16 ans, j’étais finissant dans la classe du frère Damase à l’Académie Saint-Joseph de La Prairie.

En plus de nous enseigner les matières scolaires de base, le frère nous initiait par des méthodes actives aux réalités économiques que nous allions bientôt affronter.

Dans le local de la classe il avait aménagé, entre autres, un espace simulant une entreprise commerciale. On y trouvait, par exemple, un comptoir de vente où dans des jeux de rôle on était tantôt commis, client, secrétaire, comptable, etc…

Le frère Damase nous mettait aussi au courant de types d’organisations économiques existantes. C’est dans ce contexte qu’il nous fit part de l’existence des caisses populaires Desjardins, de leurs objectifs et modes d’organisation.

Mes études terminées, je devins employé de bureau chez Jean-Baptiste Doré et fils, manufacturier de machines aratoires opérant au coin des rues Saint- Ignace et Saint-Louis.

Dès le début de 1922, l’occasion se présenta pour moi d’aller travailler à l’imprimerie des Frères de l’instruction chrétienne, attenante à ce qui est devenu aujourd’hui l’école Jean-de-la-Mennais. Je retrouvai là comme sous-directeur le frère François qui m’avait enseigné en troisième année.

Comme on avait besoin d’un linotypiste, on entreprit de me former à cet effet et j’exerçai là ce métier jusqu’à 1926. Dans le cadre de mon travail j’eus l’occasion de faire la composition typographique du manuel de mathématiques publié par les Frères. Il s’agissait d’une tâche exigeant beaucoup d’attention et de précision car, à la différence d’un texte ordinaire où on aligne des mots, il faut dans ce cas organiser la composition dans l’espace de nombreux signes graphiques.

Au terme de mon séjour à l’imprimerie, je possédais bien mon métier de typographe. En 1926, j’entrais au journal Le progrès du Saguenay, à Chicoutimi pour y exercer mon métier. À cet endroit, je joignis les rangs de l’ACJC (Association canadienne de la jeunesse catholique).

À l’occasion d’une réunion de l’association, je parlai à l’aumônier de ces caisses populaires dont le frère nous avait expliqué la philosophie et le fonctionnement. On en discuta dans le groupe. L’un de nos membres, le jeune notaire Harvey, connaissait le mouvement. Pourquoi ne pas fonder une de ces caisses à Chicoutimi?

Le notaire fut chargé de faire venir la documentation pour nous permettre d’étudier l’idée plus à fond. Il s’ensuivit une demande d’incorporation et la fondation, en 1928, de la caisse populaire de la paroisse de la cathédrale de Chicoutimi.

Quand le frère Damase avait fait son exposé sur les caisses populaires à ses jeunes élèves, en 1921, ces institutions coopératives financières n’existaient que dans la région de Québec.

Il était un homme renseigné, aux visions d’avenir, doté d’un grand sens pratique. Réaliste dans la formation qu’il nous donnait pour affronter la vie, il savait aussi semer dans nos jeunes esprits les idées qui nous permettraient de progresser collectivement.

- Au jour le jour, octobre 2002

Il ne fallait pas provoquer Tchin

Cela s'est passé en 1936 à l'Académie Saint-Joseph de La Prairie. L'école, aujourd'hui disparue, était située au coin du chemin de Saint-Jean et de la rue Saint-Ignace. Les élèves de 4e et 5e année y partageaient le même local.

Tchin était un garçon qui ne riait pas souvent. Il n'était pas du genre à qui jouer un tour pour s'amuser car son poing et son pied étaient réputés redoutables. Il n'était pas méchant sans provocation et ceux qui l'ignoraient ou étaient gentils avec lui n'avaient rien à craindre de ses façons de se faire respecter.

Un nouveau frère nous enseignait qui ne connaissait pas bien Tchin et pouvait se méprendre sur le sens à donner à ses attitudes. Dans le cours de l'enseignement, ce jour-là, Tchin ne sut comment répondre à une question et le frère lui passa une remarque qu'il interpréta comme dérogatoire. Il rétorqua par un sacre assourdi accompagné de quelques épithètes irrespectueuses à l'endroit du frère. Du coup la tension commença à monter parmi les élèves qui souhaitaient que les choses en restent là.

Mais le frère manquait d'expérience. Il est possible qu'il ait tenté quelques manœuvres, comme de demander poliment à Tchin de s'excuser, pour désamorcer une situation qui portait des germes certains de danger. Incapable de trouver par lui-même une issue satisfaisante à cette situation il ordonne à Tchin d'aller voir le directeur. Recevoir l'ordre d'aller voir le directeur n'avait qu'une seule signification. Cela voulait dire : « Va te faire punir par le haut maître de l'administration de la strappe. »

En réponse à cet ordre Tchin ne bouge pas de son siège. L'ordre est réitéré sans plus de succès. Le frère dit : « Je vais aller chercher le directeur. » « Va le chercher » de répondre Tchin qui était de plus en plus décidé à ne pas céder. Le frère qui n'a maintenant plus d'autre recours s'exécute. Il part laissant la classe dans un grand état d'angoisse face à l'appréhension de l'affrontement qui s'en vient. Personne ne parle, des cœurs inquiets battent plus rapidement et, encore plus quand Tchin ramasse quelques encriers sur les pupitres autour de lui.

Arrive le directeur qui, précédé du frère, entre dans la classe. Son regard se porte vers l'indiscipliné à qui il fait signe de venir vers lui. Tchin ne bouge pas. Le frère avance d'un pas. Tchin se lève en position de défense tenant un encrier dans chaque main. La tension dans la classe est à son comble, les respirations sont contenues, des sueurs froides coulent, les cœurs battent à un rythme effréné. Tchin donne tous les indices qu'il ne se laissera pas vaincre. Le directeur est sage; il coupe court en disant au frère de reprendre son cours, aux élèves de se remettre à l'ouvrage et, à l'adresse de Tchin, qu’on réglera cela plus tard.

Effectivement le directeur eut une conversation avec le père de cet écolier insoumis dans les heures qui suivirent et ce dernier fut suspendu de l'école pour quelques jours. Cet incident avait failli tourner au drame; il nous avait fort impressionnés, mais heureusement la raison avait finalement triomphé.

C'est un peu plus tard que le véritable drame se produisit. Était-ce avec le même enseignant ou un autre? Toujours est-il qu'après avoir manifesté une conduite jugée inacceptable Tchin reçut encore l'ordre d'aller chez le directeur. Après une brève hésitation il se lève et sort de la classe. Nous l'entendons monter à pas lents l'escalier qui grimpe derrière le mur de la classe. Si le frère parle, personne ne l'écoute; les oreilles sont toutes tendues pour suivre Tchin dans cette aventure. Il faut dire qu'il en était ainsi à chaque fois qu’un élève était envoyé chez le directeur pour une punition.

Il convenait de participer à la montée du Golgotha et, par l'ouïe, tous se devaient d’être témoins, des coups de strappe administrés dont le nombre était compté et la vigueur estimée en fonction de l'intensité sonore des claquements de l'instrument sur la main du puni. C'était aussi l'occasion de porter jugement sur la capacité d'endurance d'un gars, capacité évaluée comme étant inversement proportionnelle aux cris ou gémissements que la douleur pouvait alors lui arracher.

Personne ne doutait de Tchin à cet égard et rien d'autre qu'un complet silence n'était attendu de lui en réaction à la douleur. Nous entendons Tchin arriver au palier de l'escalier et s'arrêter. Après un silence qui paraît plus long qu'à l'accoutumée, s'ouvre la porte du directeur. Nous suivons ce dernier par son pas pesant. La porte se referme.

Notre ouïe aiguisée au maximum perçoit que le directeur a dit quelques mots. Un premier claquement caractéristique se fait entendre et, au moment où cela doit encore claquer, des imprécations de Tchin, des bruits de pieds sur le plancher du palier, d'autres bruits sourds de chairs qui se heurtent, des masses humaines qui frappent un mur, puis le fracas terrifiant de deux corps que déboulent dans l'escalier.

Nous sommes littéralement terrifiés. Tchin aurait-il tué le directeur? Ou est-ce le frère qui l'a écrasé de sa masse? Ni l'un ni l'autre ne périt dans cette mémorable lutte, nul n'en souffrit de blessure notable, mais Tchin fut renvoyé de l'école. Il avait dépassé les bornes dans l'insoumission à l'autorité et dans son mode de réaction à la punition.

- Au jour le jour, juin 2002

Un petit marchand fait la traite des fourrures

L’histoire du Québec nous a appris que la traite des fourrures a constitué une activité commerciale importante dès les débuts de la colonisation de la Nouvelle-France. Elle était l’apanage d’importantes compagnies et de négociants bien nantis. Pour se procurer des fourrures ces derniers engageaient à contrat des hommes intrépides qui souvent allaient fort loin, par la voie des eaux, pour se procurer cette marchandise auprès des tribus indiennes.

La petite histoire nous apprend aussi que de petits marchands pouvaient se livrer eux-mêmes à cette activité commerciale. C’est ainsi qu’à l’été 1819, Augustin Houde marchand de Rivière-du-Loup (Louiseville), engage trois hommes pour « faire (avec lui) le voyage dans la rivière Saint-Maurice et aller dans tous les lieux convenables pour faire la traite avec les sauvages… ». On partira dans 1’un de ces grands canots utilisés pour le transport des marchandises. Antoine Laneuville, voyageur résidant ordinairement à Bécancour, est recruté en sa qualité de bout de canot, de même que Pierre Trempe, aussi voyageur, demeurant ordinairement à Maskinongé. Le troisième homme, Pierre Moussette, forgeron de Riv.-du-L., « s’engage en qualité de milieu de canot ordinairement et de bout de canot dans les cas pressants ».

On a là trois hommes qui semblent connaître le métier de voyageurs en canot. Ils acceptent de faire la traite avec le Sieur Augustin tout le temps qu’il lui sera nécessaire pour l’objet qu’il a en vue. Chacun promet également « faire, obéir et exécuter fidèlement tout ce qui lui sera prescrit de licite et honnête de la part du Sr Houde tout le tems du dit voyage, lui être fidèle, faire son profit, éviter sa perte s’il en est en son pouvoir ou l’en avertir s’il vient à sa connaissance, enfin faire tout ce qui dépend de lui pour lui plaire et surtout lui procurer son plus grand bien et avantage ». La qualité de la tâche est, on le voit, bien définie.

En contrepartie de ces exigences, le Sieur Houde s’engage d’abord à nourrir chacun « comme il est ordinairement à un engagé ». Les autres conditions salariales ont des modalités appropriées à chaque engagé. À Laneuville il est promis un tiers des profits clairs et nets, après avoir déduit des avances déjà faites de 38£ et 9 deniers, la nourriture et tous les coûts engagés et à venir de cette expédition. Quant à Pierre Trempe, il reçoit d’avance comme gages « une paire de culotte, une chemise de cotton et une paire de soulliers de bœuf plus trois piastres et demi en argent ». Quinze jours après le retour du voyage il recevra en outre 50£. Pierre Moussette reçoit pour sa part une avance de 18 francs, en acompte sur une somme de quinze piastres d’Espagne (90£) « qui lui seront payées aussitôt qu’il (Augustin) aura vendu les pelleteries ».

Un avenant au contrat d’engagement d’Antoine Laneuville, daté du 6 décembre 1819, indique que l’expédition des quatre hommes se serait bien déroulée. Laneuville y déclare qu’il a réglé ses comptes avec son bourgeois. On comprend qu’il se dit satisfait des avances qu’il a reçues avant et pendant l’expédition mais qu’il renonce à la part des profits qu’il devrait recevoir après le voyage. La raison en est que « sa santé, son âge et ses infirmités ne lui ont pas permis de faire autant qu’il l’aurait voulu que le portait l’engagement qu’il avait contracté ». Il reconnaît être satisfait « de la reconnaissance qu’il a eu de ses services et des égards et de l’humanité que lui a montré son dit bourgeois dans tout le cours de son dit voyage ». Laneuville avait sans doute été engagé pour sa longue expérience mais n’avait plus sa force et son endurance d’antan.

On ne sait pas si Augustin Houde a tiré un profit intéressant de cette expédition au plan monétaire, ni s’il a répété l’expérience. Il n’avait que 26 ans lors de ce voyage de traite dans les cheneaux de la rivière Saint-Maurice. Les actes notariés qui en montrent en partie l’organisation sont, pour leur part, révélateurs des relations entre employeur et employés dans le cadre d’une petite entreprise bien particulière d’il y a 183 ans.

Références :

Gagnon, Antoine, Notaire,

— Engagement d’Antoine Laneuville au Sr Augustin Houde, 28 juillet 1819

— Engagement de Pierre Trempe au Sr Augustin Houde, 6 août 1819

— Engagement de Pierre Moussette au Sr Augustin Houde, 6 août 1819

- Au jour le jour, mai 2002

Nos ancêtres et leur habillement

Les inventaires des biens dont le but est de permettre le partage de l’héritage d’un défunt sont une source précieuse d’informations sur les aspects matériels de la vie de nos ancêtres.

Deux de ces inventaires, datés de 1786 et 1821, concernant un mari et son épouse remariée, nous renseignent sur leur habillement. Dans le cas d’Augustin Houde de Rivière-du-Loup (Louiseville), cultivateur et négociant, l’inventaire de 1786 nous apprend qu’il avait quatre habits : un habit de drap gris, évalué à 12 livres, un habit bleu (12 L), un habit de drap silésie (12 L) et un habit d’été non fait (18 L). Il avait aussi un ensemble de veste et culottes de nan-kin (12 L), un ensemble de veste et une culotte de cotton (6 L), une veste de drap gris (6 L) et une veste noire (4 L). Sa bougrine d’indienne est estimée à 12 Livres.

La bougrine est une sorte de vareuse et l’indienne une toile de coton imprimée. Quant au nankin, c’est une toile de coton uni généralement de couleur jaune. La silésienne (silésie) est un tissu mi-soie, mi-laine. Dans ses réserves, le sieur Augustin avait 42 aunes de toile valant 40 sols l’aune, 30 aunes d’étoffe du pays à 3 L l’aune et 24 aunes de droguet Cadien, évalué à 3 L 6 sols l’aune. Une assez bonne quantité de tissu, l’aune étant une mesure de longueur alors équivalente à 119 centimètres.

L’inventaire nous apprend que l’étoffe du pais, faite de laine filée plutôt en gros brins et tissée serrée, avait été tissée par une dame Chauret au coût de 10 sols l’aune. Le droguet est défini comme une étoffe de laine à bas prix mais ici sa valeur est estimée supérieure à celle de l’étoffe du pays. Il s’agit d’un droguet particulier dit cadien, ce qui veut probablement dire acadien. Il avait été façonné par une dame Leblanc au prix de 18 sols l’aune. Cette dame était vraisemblablement une acadienne déportée de son pays en 1755 et qui était venue, comme plusieurs de ses compatriotes, s’établir alors dans la région de Rivière-du-Loup.

Alors qu’Augustin Houde est décédé à l’âge de 50 ans, Marie-Louise Vachon, son épouse, remariée à Jean-Baptiste Rivard, a vécu jusqu’à près de 80 ans. En 1821, l’inventaire de ses biens, qui regroupe souvent plus d’un objet sous le même item, fait état de sa garde-robe. On y trouve : deux mantelets et un jupon d’indienne (12 L), une chape de drap (9 L), une paire de souliers et un mantelet et son ruban (3 L), une vieille jupe (2 L 8 s), une paire de souliers et une table (3 L), un jupon et un chapeau (7 L), une pelisse et une capotte (10 L), un déshabillé et un jupon (10 L), un jupon et trois mantelets (6 L) et deux boites à coiffe.

Mantelet signifie petit manteau. À partir de 1743, le terme désigne une courte cape de femme qui couvre les épaules et les bras. On le définit aussi comme un vêtement léger que les femmes mettent sur leurs épaules pour sortir. La chape est une sorte de manteau long sans pli et agrafé par devant, en fait un ample manteau. La capotte (capote) est un grand manteau d’étoffe grossière à capuchon. Bélisle la décrit comme un grand manteau que les femmes portaient par-dessus leurs habits et qui les couvrait de la tête aux pieds. Quant à la boite à coiffe, c’est une sorte de boîte à chapeaux pour entreposer les coiffes, des coiffures féminines légères en toile ou en tissu léger.

Il apparaît bien évident que ces inventaires ne font pas état de tous les vêtements portés par les personnes en cause. On s’en tient probablement à ce qui a une certaine valeur et qui serait susceptible d’être porté par quelqu’un d’autre. Il est difficile d’établir une valeur comparative entre les vêtements de cette époque et ceux de nos jours. En regard d’autres biens, les habits d’Augustin Houde évalués à 12 L chacun représentaient les coûts respectifs de 6 cordes de bois, de 8 minots de patates, de 3 1/2 minots de farine ou de 3 minots de pois secs. Le minot était une mesure de volume équivalant à un peu moins de 40 litres.

Pour ce qui est de Marie-Louise Vachon, la veuve d’Augustin, la valeur comparative de ses vêtements est plus difficile à établir à cause de leur regroupement de 2 ou 3 sous un même item. Dans cet inventaire, si on met en parallèle des items d’habillement avec d’autres items variés on obtient les équivalences suivantes :

Pour 12 L, deux mantelets et un jupon d’indienne se comparent à une pelle à feu, une paire de chenets et une paire de pinces de foyer, ou à un dévidoir et un rouet.

Pour 9 L, une chape de drap se compare à un chaudron.

Pour 7 L, un jupon et un chapeau se comparent à 10 livres de chandelles, ou à la moitié de la valeur d’un métier à tisser complet.

Pour 10 L, un déshabillé et un jupon se comparent à 3 plats de fer, une bombe (bouilloire à bec) et une tourtière, l’ustensile pour faire cuire des tourtes.

Références

— Badeaux, Jean-Baptiste, notaire, Inventaire des biens délaissés par sieur Augustin Houde. 3 et 4 février 1786.

— Bélisle, L.A., Dictionnaire Bélisle de la langue française du Canada, Éditions Leland.

— Gagnon, Antoine, notaire, Inventaire des biens de la succession de feue Marie Louise Vachon, 18 et 19 juin 1821.

— Robert, Paul, Le petit Robert 1, Éditions Le Robert, 1987.

- Au jour le jour, février 2002

Méthodes éducatives d’outremer

Cela se passait en 1933 à l'Académie Saint-Joseph de La Prairie, à l’angle de la rue Saint-Ignace et du Chemin Saint-Jean, en classe de deuxième année. Les écoliers utilisaient le sobriquet Ti-Gris quand ils parlaient entre eux du religieux qui leur enseignait. Ti-Gris, de fait, était grisonnant et de petite stature. D'origine bretonne, il avait dû aimer, durant son enfance, hurler de toutes ses forces en affrontant vents et marées de l'Atlantique en jouant sur les plages de son pays natal. On était porté à formuler cette hypothèse du fait qu'il enseignait plus en criant qu'en parlant.

Sa propension au verbe à haute sonorité n'était pas remarquée que par ses élèves. Ceux d'entre eux dont de jeunes sœurs fréquentaient le couvent des Dames de la Congrégation, à un pâté de maisons de l'Académie, savaient fort bien que la voix du maître s'y rendait facilement quand les fenêtres des deux établissements scolaires étaient ouvertes. Certains jours, la puissance vocale de Ti-Gris était telle que l'enseignante des filles devait fermer les fenêtres de sa classe pour bloquer le flot sonore qui les empêchait d'entendre ce qu'elle leur disait.

Outre l'usage d'une expression orale de forte tonalité pour aider la matière enseignée à franchir les barrières de l'ignorance, notre maître breton pratiquait aussi d'autres méthodes pédagogiques qui lui semblaient propres. Ainsi, il paraissait convaincu qu'on apprend à lire autant par les mains que par les yeux. La méthode était la suivante. Chaque matin, le test de lecture s'effectuait par groupes d'une dizaine d'élèves, placés les uns à côté des autres en une rangée, face au tableau noir. À tour de rôle, chacun devait lire une ou deux phrases écrites au tableau.

On commençait par l'élève à l'extrémité gauche de la rangée. Ti-Gris se plaçait à la gauche de cet élève, une strappeStrappe : déformation du mot anglais strap, courroie. Désigne ici cet instrument en cuir épais copié ou emprunté aux barbiers qui l’utilisaient pour affûter leur rasoir droit. NDLR à la main. Si l'élève passait bien le test de lecture, il retournait à son pupitre sans plus. En cas d'échec, il était de mise de tendre la main pour que Ti-Gris la réchauffe avec son instrument pédagogique. Certains demeuraient réticents à s'offrir spontanément au rituel. Mal leur en prenait car le révérend frère leur saisissait alors le poignet et les gratifiait d'une double ration de coups.

Certains élèves qui se trouvaient trop privilégiés par cette mesure éducative décidèrent d'agir. On planifia l'enlèvement de la strappe et c'est Ti-Zoune qui accomplit l'exploit. Il fut en effet assez courageux pour s'introduire dans la classe, sans être vu, à un moment où l'école était vide de tous ses élèves. La strappe fut brûlée au pied des remparts, près du fleuve, non loin de l'école et en présence de plusieurs témoins. Le plus beau de cette histoire, c'est que personne ne vendit jamais la mèche et que, malgré ses recherches, Ti-Gris ne parvint jamais à savoir ce qu'il était advenu de son instrument. Comme quoi, même des jeunes peuvent faire preuve d'une grande solidarité lorsque la nécessité l'impose.

Mais Ti-Gris n'avait pas dit son dernier mot et attendait son heure. Par un curieux hasard de circonstances, cette heure ne tarda malheureusement pas à venir. Se trouvait dans cette classe Grégoire (nom fictif), à qui son père, un homme habile au bricolage, avait fabriqué une magnifique règle de bois franc, bien droite et lignée aux pouces.

Grégoire était bien fier de montrer sa règle aux autres élèves quand, pour la première fois, il l'apporta en classe. Les élèves ne furent pas les seuls à voir cette merveille. Ti-Gris eut l'idée de l'examiner de plus près. Il lui manifesta un grand intérêt, la soupesa, en éprouva la résistance dans ses mains solides. Prenant un air engageant, il présenta sa propre règle à Grégoire en lui faisant valoir les avantages qu'elle présentait avec ses lignes imprimées avec grande exactitude, non seulement à tous les pouces, mais à tous les huitièmes de pouce. Cette règle, expliqua-t-il, pourrait s'avérer beaucoup plus utile à Grégoire pour des travaux de précision qui ne manqueraient pas de venir.

Grégoire finit par se laisser convaincre, un peu hésitant à abandonner l'œuvre paternelle mais, d'autre part, ne pouvant écarter le sentiment du prestige attaché à la possession de la règle du frère. Le jour où l'échange eut lieu, Grégoire fut comme gonflé d'un sentiment d'exubérance fort difficile à contenir, l'amenant à bouger plus que d'habitude et même à se permettre de parler à ses voisins de pupitre alors qu'il ne l'aurait pas fallu. Il dut certainement dépasser les bornes car le bon frère Ti-Gris, qui venait par l'échange de lui témoigner une attention toute particulière, crut utile d'intervenir de façon non équivoque pour le calmer. Ce jour-là, Grégoire fut obligé de tendre la main pour se la faire réchauffer. Il fut ainsi le premier à expérimenter le rôle disciplinaire auquel sa règle devenait dorénavant assignée.