- Au jour le jour, novembre 1995

La Prairie en Nouvelle-France, 1647-1760

Connaissez-vous ce volume sur l'histoire sociale de La Prairie publié en 1992 (300 pages). Ce volume est le fruit de plusieurs années de recherche de la part d'un universitaire réputé, le professeur Louis Lavallée. Pour souligner l'excellence de sa recherche, la Société historique du Canada a décerné au professeur Lavallée un Certificat de Mérite lors de son assemblée annuelle tenue à Calgary en 1994.

La Seigneurie de La Prairie a été choisie par Louis Lavallée à cause de la richesse et de l'abondance de ses archives. Ce volume nous apprend mille faits et situations inédites. Cette histoire de "chez nous" pourrait devenir un livre de chevet pour tous ceux qui veulent mieux connaître le vécu de nos ancêtres.

Louis Lavallée, spécialiste en histoire de France a établi une comparaison entre la vie des paysans de France et celle des ''habitants'' de Nouvelle-France. Son point de comparaison est celui des habitants de la Seigneurie de La Prairie.

Tous ceux et celles qui voudront se faire un "cadeau" devront téléphoner à la S.H.L.M. au 659-1393 et nous prendrons votre commande. Le prix est de 35$.

Voici quelques extraits pour vous mettre "l'eau à la bouche".

(…) en 1686 (…) les Jésuites, absorbés depuis dix ans par leur mission du Sault-St-Louis, cèdent aux Sulpiciens leur cure de Saint-François-Xavier-des-Prés (La Prairie). Ce geste des seigneurs de La Prairie, plus fréquemment missionnaires auprès des populations indiennes que curés de village, aura des conséquences durables dans l'histoire de la paroisse (…) p. 114

(…) Les Jésuites ont fait construire deux moulins sur le territoire de la seigneurie. Le premier, un moulin à vent, que les contrats de concession, rédigés par Tissot en 1672, mentionnent déjà, s'élève sur un petit promontoire dans la commune, à proximité du fort et du fleuve (…) p. 88.

(Il s'agit d'un terrain situé quelque part, près de la rue Saint–Henri et du garage Shell)

(…) le notaire Barette, le 7 mars 1728 (…) est assailli par plusieurs femmes (…) p. 161-162.

(La suite à ceux qui liront le volume)

- Au jour le jour, novembre 1995

Une autre découverte archéologique ?

Le terrain de l'ancien hôtel (taverne) face au Musée réservait dernièrement d'autres surprises aux propriétaires Andrée et Michel Gauthier. Lorsque Michel "voulut planter un chêne" sa pelle heurta des fondations qui, selon l'archéologue, pourraient dater du XVIIe siècle. L'avenir nous dira si …

- Au jour le jour, octobre 1995

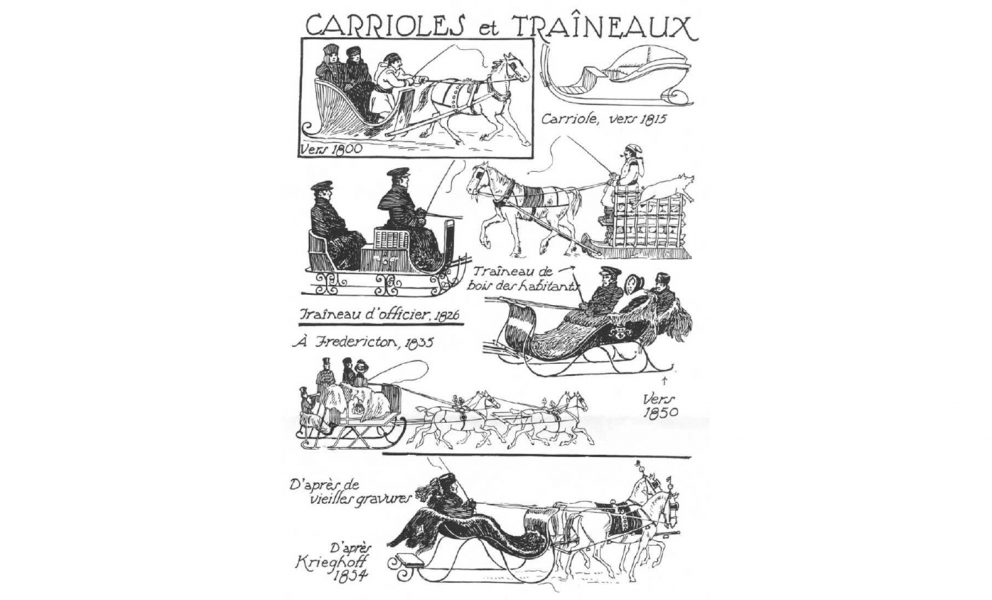

Moyens de transport, hiver, XIXe siècle

À l'occasion du centenaire de la Confédération, la compagnie Imperial Oil a publié une revue illustrant de multiples objets de la vie sociale au Québec au XIXe siècle.

Cette compagnie a choisi l'artiste C.W. Jeffreys (1869-1951) pour fixer sur peintures ces objets du siècle dernier. Selon les connaisseurs, C. W. Jeffreys se situe parmi les meilleurs artistes canadiens à sujets historiques. La collection Imperial Oil conserve 1 200 peintures et dessins de Jeffreys. Les critiques d'art le considèrent comme le meilleur artiste canadien à cause de la précision apportée au détail en plus d 'apporter vie et grande vitalité à ses oeuvres.

Remarquons, entre autres, l'habitant qui transporte bois et cochon, les passagers chaudement protégés du froid, l'officier de Sa Majesté assis très droit sur la banquette arrière, etc. Pour reproduire le plus fidèlement possible les carrioles qu'il dessine, Jeffreys s'inspire de vieilles gravures d'après Krieghoff 1854.

Cornelius Krieghoff (1815-1872) devrait nous intéresser pour plusieurs raisons. Par ses oeuvres, il s' impose à cause de son style de peintures descriptives, pour lui, chaque détail est important. Ses gravures sont presque des photographies, d'où son influence sur Jeffreys qui apportait une grande précision dans les détails.

Krieghoff, né en Europe, était devenu presque l'un des nôtres. En 1836, il épouse Émilie Gauthier native de Boucherville. Il vit à Boucherville et surtout à Longueuil pendant plusieurs années. Il a peint de très nombreux portraits des paysans canadien-français qu'il aimait sincèrement; ces habitants qui vivaient simplement et dont la compagnie lui était très agréable.

Ses autres sujets favoris étaient l'hiver, la forêt et les Indiens de Kahnawake. Le biographe de Krieghoff le confirme en relatant ses multiples visites à la réserve et les séjours en forêt de plusieurs jours avec ses amis indiens. La tradition orale affirme que Krieghoff a traversé souvent le village de La Prairie. C'est un fait que l'on peut facilement déduire puisqu'à cette époque, les routes étaient peu nombreuses.

Les carrioles et traîneaux de Krieghoff plaisent à l'oeil par l'élégance de leur courbure; nos ancêtres avaient bon goût et savaient apprivoiser le rigoureux hiver canadien.

Références :

Canada 1812-1871. La Revue Imperial Oil, juillet 1967, pages 1 et 56.

de Jouvancourt, Hugues, Cornelius Krieghoff, Musson Book Company, Toronto, 1973.

- Au jour le jour, juin 1995

Emplois d’été

Cette année encore, nous aurons trois étudiants à l'emploi de la S.H.L.M. de la mi-juin à la mi-août Ces jeunes agiront comme guides touristiques de l'arrondissement historique et de l'église. Ils feront également visiter l'exposition sur la Voie maritime du Saint-Laurent présentée au local de la S.H.L.M.. De plus, dans leurs moments libres, ils effectueront des tâches qui leur seront assignées.

Soulignons qu'à chaque été, nous recevons entre 3 000 et 3 500 visiteurs. L'aide de ces jeunes est donc indispensable.

Le programme Placement – été-1995 relève du gouvernement fédéral. Chaque étudiant est payé au salaire minimum, 40 heures par semaine, pour une période de 10 semaines. Le Musée sera ouvert les lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 9 heures à 17 heures et le dimanche de 12 heures à 17 heures. Il y aura relâche le samedi.

- Au jour le jour, juin 1995

Héritage 1995

La paroisse La Nativité de la Sainte-Vierge vous annonce le début d’une série d’activités qui se tiendront du 29 avril au 26 novembre 1995. Ce projet vise à recueillir des fonds qui serviront à divers travaux d’amélioration de notre église. Voici les travaux prévus par ordre de priorité :

- Recouvrement du plancher du chœur

- Isolation de l’entrée de la sacristie et installation d’une salle d’eau

- Travaux de maçonnerie et clocher

Surveillez les activités à venir dans le journal "Le reflet" et merci à l’avance du fond du "choeur".

- Au jour le jour, juin 1995

Dons

Donnés par Denise Falcon-Gatien

Lefebvre, Jean-Jacques, Ancêtres et contemporains (1670-1970), Éditeur Guérin. 1979.

Pénard, J. M. o.m.i., Mgr Charlebois, (Notes et Souvenirs), Éditions Beauchemin, 1937.

Audet, Francis-J., Les Députés de Montréal (ville et comtés) 1792-1867, Les Éditions des Dix, Montréal 1943.

De notre patrimoine : églises et croix d'églises du diocèse de Rimouski, 8e session Ross, Université du Québec à Rimouski, 1978.

- Au jour le jour, mai 1995

Saviez-vous que?

En 1843, un résident de La Prairie découvre une "excellente" source d’eau minérale sous une pierre plate, à six arpents du village. Tout heureux, il fait des plans de commercialisation. Cependant les archives sont muettes sur les suites de cette découverte…

En 1879, Gédéon Bourdeau bâtit une usine de marbre artificiel. Le procédé de fabrication est le suivant : on fait fondre de la pierre, on y mélange du soufre et on met dans des moules. Ce "marbre" servait pour des dessus de table, des pots à tabac et pour des "immenses crachoirs". L’usine, située chemin Saint-Jean près de Sainte-Rose, est détruite par le feu 2 ans après sa construction.

Fondée à La Prairie en 1860, la manufacture J.B. Doré & Fils fabrique des instruments aratoires de toutes sortes. Cette machinerie agricole est vendue au travers le Canada tout entier.

La "La Prairie Canning Company" est constituée en 1902. Des citoyens de La Prairie, Saint-Constant, Chambly achètent des actions à 25$ l’unité, pour un total de 25 000$. C’est surtout des tomates que l’on mettra en conserve et les actionnaires auront toujours la priorité pour approvisionner la conserverie. Sur les étiquettes, on imprime le nom commercial : "Victoria Bridge Brand".

- Au jour le jour, mai 1995

L’historien Robert Prévost évoquera la mémoire de l’intendant Talon au moyen d’un diaporama à l’occasion de la prochaine conférence.

Au fil du temps, même les figures les plus méritoires tombent parfois dans l’oubli. Ce fut presque le cas pour l’intendant Talon à qui sa ville natale, Châlons-sur-Marne, en Champagne, vient de rendre un bel hommage.

Alors qu’il était en poste à Paris pour le Gouvernement du Québec, Robert Prévost avait souligné l’œuvre de notre plus prestigieux intendant. Le député de la Marne, M. Bruno Bourg-Broc, n’avait pas oublié cette intervention et il attendait un événement d’importance pour rendre hommage au personnage. Quinze ans plus tard, alors qu’il occupait le poste de premier vice-président du conseil général de Champagne-Ardenne, il fit donner le nom de Jean Talon à un tout nouveau lycée construit à Châlons et qui fut inauguré le 24 novembre dernier, ce jour marquant le 300ième anniversaire du décès de Talon.

Le lendemain se tenait, sous la présidence de M. Benoît Bouchard, ambassadeur du Canada, dans l’auditorium du tout nouveau lycée, un colloque auquel plusieurs professeurs d’université participèrent. M. Bourg-Broc y avait également invité M. Robert Prévost qui projeta alors un diaporama spécialement conçu pour l’occasion.

C’est ce même diaporama documentaire que nos membres auront l’occasion de voir prochainement. Par l’image, le conférencier évoquera la carrière de l’intendant Talon. Pendant que le régiment de Carignan érigeait des forts pour faire échec aux incursions iroquoises, Talon dotait la Nouvelle-France d’une économie diversifiée, alors que celle-ci avait toujours reposé sur l’unique commerce des fourrures.

Il construisit une brasserie pour diminuer l’importance des importations des vins et favoriser les exportations vers les Antilles, introduisit des chevaux dans la colonie pour alléger et rendre plus productif le labeur des agriculteurs. Il traça les plans de trois nouveaux bourgs aujourd’hui inclus dans la ville de Charlesbourg, fit procéder au premier recensement nominal (pendant son administration, 1500 colons arrivèrent à Québec), encouragea la venue de filles du roi pour la fondation de nouveaux foyers, accorda des gratifications aux familles nombreuses, fit explorer les forêts à la recherche d’essences propres à la construction navale et aménager un chantier à cette fin, encouragea l’établissement de postes sédentaires de pêche, ce qui se traduisit par l’exportation de saumon et d’anguilles salées, de morue verte et sèche et d’huile de loup-marin.

Pendant ses mandats, l’intendant lança les explorateurs dans toutes les directions. Les trois quarts de l’Amérique du Nord passèrent ainsi sous la domination de Louis XIV.

Le diaporama se termine sur des clichés qui montrent à quel point la mémoire du grand intendant fut perpétuée dans la toponymie de Québec.