- Au jour le jour, décembre 2015

La Prairie : L’opération militaire de l’été 1691

Au mois de juin 1698, dès son retour de sa mission diplomatique au Canada, Pieter Schuyler se mit à réécrire le Journal de son Expedition to Canada avec plusieurs précisions qu’il n’avait pu obtenir autrement qu’auprès de ses hôtes français, autant à Montréal (Callières) qu’à Québec (Frontenac). Nonobstant ce fait, sous ce nouvel éclairage, Schuyler, cherchant à éviter l’opprobre des siens, contribua à nous révéler certains détails méconnus de la grande opération militaire française à laquelle il fut confronté aux mois de juillet et d’août 1691.

En effet, dans son résumé des opérations militaires au ministre, le gouverneur Frontenac confirme que : « M.de Callières avait ramassé toutes les troupes que je lui avais envoyées avec quelques habitants qu’il y avait joints et était allé se poster au pied du fort de Laprairie, ayant détaché 200 hommes sous le commandement du Sieur de Valrennes pour aller à Chambly qui était l’endroit par où les ennemis devaient venir, avec ordre de les laisser passer et de les suivre en queue… »Extraits d’une très longue lettre au ministre. – Frontenac, le 20 octobre 1691

En plus du gouverneur, une autre source française nous précise que « M. de Calières attendoit larmée Ennemie et croyant leur retardement venoit à ce qu’ils attaquoit le fort de Chambly, avoit envoyer la veille de ce jour fattal M. de Vallerenne avec cent soixante hommes (160), soldats et Canadiens de ce côté là… »Pierre de Bénac, contrôleur général des fermes du Roy et beau-frère de Valrennes – Relations des actions de la campagne de 1691 – 2 septembre, 1691

Donc, il y avait 160 soldats et miliciens, à savoir trois compagnies de soldats de la Marine en plus d’une compagnie de miliciens Canadiens, et 40 de nos alliés Sauvages qui quittèrent La Prairie pour aller prendre position au fort Chambly. En plus de sa propre compagnie, le capitaine de Valrennes commandait ce bataillon et sous ses ordres, les capitaines De Muy et D’Orvilliers commandaient les deux autres compagnies franches de la Marine, et Jean-Vincent LeBer sieur Du ChesneLeBer sera ramené sur un brancard à La Prairie et en barque à Montréal, où il meurt des suites de ses blessures deux jours plus tard, le 13 août 1691. commandait la compagnie de miliciens, à savoir les Canadiens de Montréal.

Quoiqu’affligé par la goutte et alité le jour du combat, Louis-Hector de Callières, le gouverneur militaire de Montréal, était présent et commandait la grande arméeIl n’y avait que 28 compagnies franches de la Marine au Canada en 1691 et 15 d’entre elles étaient à La Prairie lors de cette grande opération militaire (Il y avait aussi environ 300 à 400 de nos alliés Sauvages). qu’il avait rassemblée à La Prairie-de-la-Magdeleine. Callières précise dans son compte rendu de cette importante opération militaire que, quelques semaines plus tôt « je fus averty par des prisonniers Anglois que nos party avaient faits, sur quoy je me mis en campagne avec environ 600 hommes de trouppe et d’habitans… ».

Le capitaine et baron de LaHontan affirma que « le gouverneur de cette isle ayant fait passer quinze compagnies de l’autre côté du fleuve dans Laprairie de la Madeleine, pour les attendre de pied ferme ». Il y avait donc environ 40 hommes par compagnie (600/15), et Callières nous confirme aussi qu’il avait tendu un piège pour l’envahisseur : « je fis deux corps pour les mettre (les Anglais) entre deux afin qu’ils ne nous échapassent pas,ce qui réussit assez bien pour la gloire des armes de Sa Majesté… ».Avant son départ Valrennes avait reçu ses ordres de bataille… « ordre de les laisser passer et de les suivre en queue »! Traduction de cette terminologie militaire du temps : Coupez leur retraite!

De ce fait, à la suite du départ des 160 soldats et Canadiens de Valrennes, il restait environ 420 à 460 hommes de troupe à La Prairie-de-la-Magdeleine… Qu’en dit Pieter Schuyler, le maire d’Albany ?

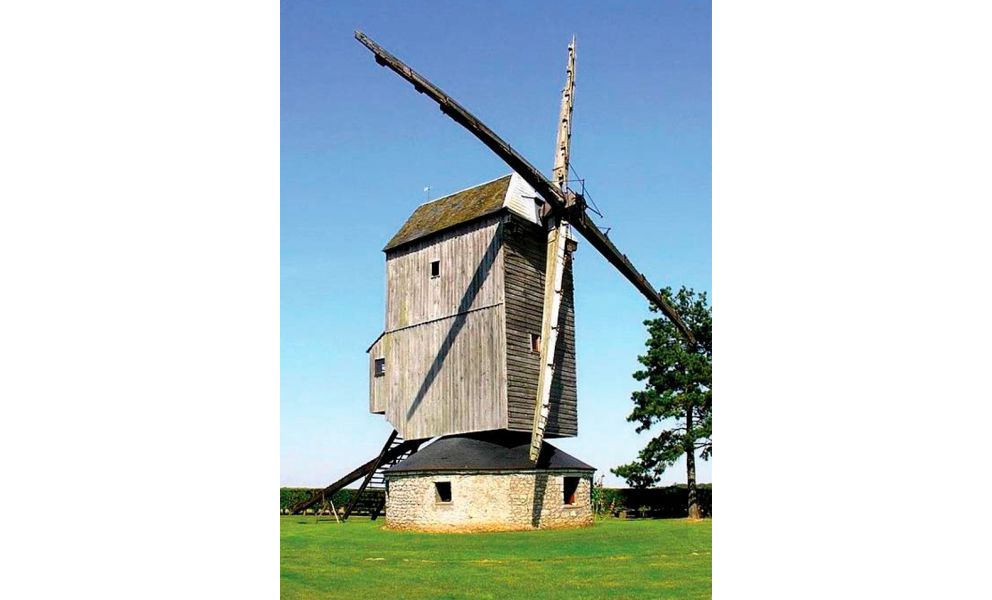

Le 11 août à l’aube, Schuyler avançait avec son armée au travers des champs de blé d’Inde espérant surprendre une petite garnison endormie à Prarie de Magdelena. Il s’est rapidement retrouvé dans une situation qui n’était pas telle que prévue, se rendant compte qu’il avait été mal renseigné par ses « spyes » Mohawks, et qu’il était bien pris « entre deux ». Sa remarque au sujet d’un feu de camp qu’il apercevait aux environs du moulin à vent de La Prairie est très révélatrice : « we saw a fire upon the land, and as we approached neer the windmill, the fire was stirred three times to cause a flame, which we conceived to be their signe to the Forte… ». Schuyler avoue que les Français sont sur le qui-vive et que les sentinelles qui montaient la garde près du moulin eurent vent de ses déplacements et avaient discrètement averti ceux qui étaient au fort.

Au même moment, son avant-garde tua « six de nos Outaouais » (French Indians), qui dormaient paisiblement sous leurs canots au bord du Saint-Laurent, ainsi que quelques officiers qui avaient trop devancé leurs troupes dans leur précipitation pour voir d’où venait ces coups de feu; Schuyler constate avec stupéfaction : « we immediately after fell in with 420 men lying without the fort ready to receive us ». Il décrivait une situation où il y avait 420 soldats qui l’attendaient de pied ferme (ready to receive us) en formation de pointage le long des palissades à l’extérieur du fort.

Un questionnement s’impose : comment est-il possible pour Schuyler, qui admit se retirer en toute hâte (with all haste) pour retourner à ses canots, de savoir le nombre précis de soldats qui lui font face au petit matin à La Prairie ? Dans son récit révisé en 1698, il nous offre un élément de réponse : Schuyler nous laisse croire qu’en se retirant de La Prairie, il ramène trois prisonniers français qui, après « examination », confirment « qu’il y avait 460 hommes à La Prairie, 40 dans le fort avec le gouverneur et 420 à l’extérieur ». Très anxieux, Schuyler poursuit l’interrogatoire pour savoir combien d’hommes étaient allés vers « Shamblie ». La réponse de ces mêmes prisonniers « 300 French and 40 Indians » ! Étrange réponse, car à ce moment précis de la journée, la grande bataille « à mi-chemin » entre La Prairie et Chambly n’a pas encore eu lieu. En toute logique, pour ces captifs français qui ont vu partir la troupe le matin précédent, la réponse aurait dû être… 160 French and 40 Indians ! (N.B. Schuyler travaille bien la reconstruction du texte de son Journal, mais il écrit quand même plusieurs énormités.)

Entre temps, alerté par l’écho des coups de canon du fort La Prairie, Valrennes et sa nouvelle troupe étaient au pas de course sur le grand sentier entre le fort Chambly et La Prairie afin d’être les premiers arrivés à la clairière de la traverse. Personne ne savait à ce moment-là l’importance de son nouveau bataillon puisqu’il avait été formé le matin même à partir de sa petite troupe renforcée par celle mise à sa disposition par le redoutable et « vigilant mousquetaire du roy » qui commandait au fort ChamblyAyant servi sept ans dans la deuxième compagnie de mousquetaires du Roy, Raymond Blaise sieur des Bergères arriva en Nouvelle-France en 1685 et, c’est ce redoutable homme de guerre qui commandait la garnison au fort Chambly en 1691. « Il y a point de commandant dans aucun fort qui y tienne les choses en si bon état que M. Des Bergères ne le fait, qui soit plus vigilant et sur qui on doive plus s’assurer. Son poste est le plus jalousé et le plus exposé de tous. C’est une clef du pays et les ennemis sont presque tous les jours au pied de ses palissades, de sorte qu’il faut être aussi alerte que je sais qu’il est … » – Frontenac, le 5 septembre, 1692.

Après leur défaite contre le bataillon de Valrennes où ils « furent contraints de se débander, et la déroute fut entière », il est difficile de croire que Schuyler ait eu le temps de s’occuper encore d’un autre prisonnier, et que cette fois-ci c’est un French Indian qui, curieusement, lui aussi, affirme que « 460 at Leprarie engaged us and that there were 300 French and 40 Indians had engaged us in the woods ».

Quelles coïncidence et invraisemblance ! Un French Indian arrivant de Chambly devient le captif du major Schuyler à la suite de la bataille à mi-chemin entre les deux forts et celui-ci confirme, non seulement le nombre précis de soldats et d’alliés indiens sous les ordres de Valrennes lors de cette grande bataille qui venait de se terminer sur « un coteau où les arbres sont gros et clairs », mais il confirme étonnamment le nombre exact de soldats français demeurés au fort La Prairie.

L’exactitude de ces informations est une preuve accablante que Pieter Schuyler a bien obtenu certaines précisions au mois de mai 1698 lors de sa mission diplomatique à Montréal et Québec et, qu’une fois de retour à Albany, il a fait du révisionnisme historique. Ces modifications ne seront publiées que quelques années plus tard, alors qu’il était gouverneur par intérim de la Province of New Yorke, au moment où il avait accès à tous les dossiers d’archives. Des prisonniers fictifs dans son Journal pour faire des affirmations semblables, ce n’est que de la poudre aux yeux pour tenter de masquer sa responsabilité dans cette humiliante défaite !

N’importe, pour mieux comprendre l’importance de l’opération militaire de La Prairie à l’été 1691, le chiffre le plus important révélé par Schuyler est 300 French. Schuyler insiste à trois reprises, mais dit-il la vérité à ce propos ? Puisqu’il dit vrai pour les troupes qu’il a rencontrées « at Leprarie », doit-on également le croire pour les troupes de Valrennes ? Avons-nous une autre source fiable qui pourrait corroborer les dires du major Schuyler à ce sujet ? La réponse aux trois questions est affirmative !

Soyons cartésien : si Schuyler dit vrai, le commandant de Valrennes qui avait quitté La Prairie pour le fort Chambly avec 160 soldats et Canadiens (en plus de ses 40 alliés indiens) est revenu le lendemain à mi-chemin se positionner sur un coteau avec « 300 French soldiers » soit 140 soldats de plus. Ceci est l’équivalent de trois compagnies de soldats de la Marine ; une compagnie étant formée d’un maximum de 50 soldats et d’officiers. Alors, qui commandaient ces trois nouvelles compagnies franches de la Marine ? Comment se nomment-ils, et d’où venaient-ils ?

Celui qui nous confirme les chiffres et les dires de Schuyler est nul autre que Louis-Hector de Callières, le gouverneur militaire de Montréal! Dans sa lettre au ministre, en 1691 et reprise en 1692 (le vaisseau Saint-François-Xavier coula dans l’Atlantique en 1691) Callières fit l’éloge de six officiers-capitaines qui ont victorieusement combattu sous les ordres de Valrennes contre des forces supérieures en nombre : « les officiers et soldats firent très bien leur devoir, surtout Messieurs de Vallerenne, de Muy, d’Orvilliers ». Il nomme ensuite « le Chevalier et le Marquis de CrisafyNé à Messine en Sicile et connu comme fin stratège militaire, le marquis de Crisafy ainsi que son frère Thomas, le Chevalier de Malte, s’étaient soulevés en Sicile contre le roi d’Espagne et pour le roi de France. Ces deux officiers durent s’exiler en France où on accorda aux deux frères, qui s’étaient forgé une réputation de féroces combattants, de passer en Nouvelle-France en 1684 comme capitaines dans les troupes du détachement de la Marine. Ils y restèrent, au service de la France toute leur vie. (Thomas, d. 29/02/1696 à Montréal : Antoine, d. 6/05/1709 alors qu’il était Gouverneur des Trois-Rivières). – (BRH 32:524-528) (BRH 40 : 431-432) (DCB 11 : 168-169)et Monsieur de MonicJoseph de Monic arrivé en 1687 comme capitaine dans les troupes de la Marine, reçut plusieurs promotions suite à la bataille de La Prairie. Dès l’automne 1691 promu Major des troupes jusqu’à 1694, commandant en second à Plaisance en 1697, et lieutenant de vaisseau en 1700, etc. (BRH 36 : 708) (DCB 11 : 503-504)», trois capitaines de la Marine qui n’étaient pas avec Valrennes 24 heures plus tôt au moment de son départ du fort La Prairie.

Les deux officiers italiens, le marquis Antoine de Crisafy et son frère Thomas de Crisafy le Chevalier de Malte, ainsi que Joseph de Monic, tous trois capitaines de longue date d’une compagnie franche de la Marine, à la mi-juillet, avaient escortés, à partir de Québec et des Trois-Rivières, l’important convoi de vivres et de munitions que le gouverneur Frontenac destinait, via le Richelieu, à ravitailler et à soutenir la courageuse garnison de l’avant-poste névralgique qu’était le fort Chambly.« Le 1er juillet,1691 arrivait à Québec une flotte de 14 navires protégé par la frégate du roi, le Soleil d’Afrique; avec les vivres et les munitions dont toute la colonie avait un besoin si désespéré. Des convois se forment immédiatement pour ravitailler tous les postes de la Nouvelle-France, l’un se dirige vers Montréal … le fort Chambly reçoit aussi sa part … » – Léo-Paul Desrosiers – Iroquoisie, Tome 4, p.100

Il va de soi que, depuis plusieurs années, le gouverneur et tous les officiers et militaires d’expérience présents en Nouvelle-France, étaient las de la guérilla, de cette sale petite guerre que leur imposait les Anglais par Iroquois interposés. Enfin, ils espéraient tous qu’un jour, ils pourraient combattre l’ennemi ; en découdre face à face sur un champ de bataille entre des formations de réguliers, comme en Europe. Leur souhait a été exaucé en ce matin du mois d’août 1691, alors que l’ennemi, mal dirigé par le major Schuyler« Quoi qu’il était brave, Schuyler n’était pas un militaire, les Français avaient observés le mauvais comportement et l’indiscipline de ses troupes sur le champs de bataille … » – Richard Ingoldsby, Colonel et Commandant-en-chef des troupes de la Province de New York. – Colden. Vol. II, Chapter IX, a été attiré dans un guet-apens que lui avait habilement tendu le gouverneur CallièresVoir le détail de ce guet-apens dans la suite (2) de ce texte en début 2016. – (Secret et espionnage militaire au temps de Louis XIV)., et ils en ont payé le prix !

Selon le comte de Frontenac, cette grande victoire a été l’heure de gloire de la Nouvelle-France ; digne d’anthologies… elle n’a jamais été égalée !« Depuis l’établissement de la colonie, il ne s’est rien passé en Canada d’aussi fort ni de si vigoureux ! Et, l’on peut dire que le Sieur de Valrennes a conservé la gloire des armes du Roi et procuré un grand avantage au pays … » . – Frontenac, le 20 octobre 1691

Cela étant dit, nous pouvons conclure que le 11 août 1691, Philippe Clément du Vuault sieur de Valrennes, au moment de sa grande victoire décisive dans la seigneurie de La Prairie-de-la-Magdeleine, commandait non pas 160 soldats, mais effectivement un bataillon d’environ 300 soldats et Canadiens ainsi qu’un contingent d’alliés Sauvages d’environ 40 au total. Voilà ce qui explique les lourdes pertes inavouables (« Valrennes les a tués et blessés presque tous … » – Jean Bochard de Champigny, Intendant de la Nouvelle-France, Montréal, le 12 août, 1691.) de Schuyler et aussi la raison pour laquelle il s’est discrédité devant l’Histoire en modifiant son Journal of his Expedition to Canada dès son retour à Albany en 1698.

Nota Bene : En octobre 1692 ce sont encore les preux capitaines italiens, les frères Crisafy et leurs soldats qui sont dépêchés de Montréal pour secourir la jeune (14 ans) Madeleine Jarret de Verchères, alors qu’elle et d’autres paysans retranchés dans leur fortin étaient l’objet d’une attaque iroquoise.

- Au jour le jour, juin 2015

Schuyler – Valrennes: Une seconde confrontation

Sept ans après la bataille historique qui eut lieu dans la seigneurie de La Prairie-de-la-Magdeleine, les deux commandants qui s’étaient affrontés en 1691 lors de ce combat épique se retrouvèrent de nouveau face à face ; mais cette fois-ci à Québec, dans un temps de paix, fin mai 1698.

En effet, accompagné de son traducteur, le révérend Godfredius Dellius, ministre du culte protestant d’Albany, Pieter Schuyler fut mandaté par le nouveau gouverneur de l’État de New York, Monsieur Richard Coote, comte de Bellomont, pour se rendre à Québec. Sa mission : communiquer officiellement au gouverneur de la Nouvelle-France les articles du traité de paix que leurs souverains respectifs avaient conclu l’automne précédent, à la fin de la saison de navigation, le fameux Traité de Ryswick.

Après neuf ans de conflit, ce traité, signé le 25 septembre 1697, mettait fin à la guerre de la Ligue d’Augsbourg en Europe. Schuyler était en possession de deux copies de ce traité, une en français et l’autre en latin, à remettre à Monsieur le comte de Frontenac ; et de ce fait, tout acte d’hostilité devait cesser en Amérique du Nord et les deux gouverneurs devaient procéder à un échange de prisonniers, en plus d’avoir l’obligation d’appliquer immédiatement les dispositions du traité dans leurs colonies.

Le 8 mai 1698, Schuyler quitta Albany avec dix-neuf prisonniers français et, via le lac Champlain et le Richelieu, arriva au fort Chambly le 17 mai accompagné de toute sa délégation. Le lendemain, chemin faisant vers La Prairie et ensuite Montréal, il repassa avec ses guides français à mi-chemin devant le champ de bataille où il connut la défaite et d’où il s’était enfui le 11 août 1691. Sans en faire mention dans son journalJourney and Negotiation at Canada, – Pieter Schuyler, July 22, 1698. , il y remarqua sûrement, avec la mort dans l’âme, de vieilles croix en bois montées au-dessus d’énormes fosses communes. Celles-ci avaient été creusées par les Français pour enterrer plus de 165 hommesLe 12 août 1691, le marguillier responsable à La Prairie, Claude Caron « en trouva le lendemain 15 morts presque en un tas… le tout va jusqu’à 130 tant Anglois que Sauvages… » — Bénac, 2 sept, 1691. — « et nous perdîmes environ trente-sept. Comme M. de Vallerenne travaillait à faire enterrer les Français morts, et à Faire des brancards pour porter les blessés, arriva M. de la Chassagne, presque à la nuit » – Gédéon de Catalogne, Lieutenant de la Marine. qui avaient donné leur vie lors de ce furieux combat, mais surtout pour ces nombreux New Yorkais ainsi que leurs alliés Mohawks et Mohicans qui avaient vaillamment combattu, mais hélas, qui y avaient trouvé la mort.

Le 18 mai, Schuyler arriva d’abord à La Prairie, puis le lendemain à Montréal, où il remit ses prisonniers et une lettre de la part du comte de Bellomont au gouverneur militaire de la place, Monsieur Louis-Hector de CallièresÀ Ryswick, ville hollandaise des faubourgs de La Haye, son frère François de Callières était un des quatre ministres plénipotentiaires de Louis XIV et signataire du traité. , tout en exigeant en échange la remise des prisonniers anglais et iroquois. Comme seule réponse, Callières lui affirma que toute cette délicate question d’échange de prisonniers devait être débattue lors de sa rencontre avec le gouverneur Frontenac, et il lui offrit, telle la requête écrite de Bellomont, l’usage de sa « bark » de fonction pour son transport maritime jusqu’à Québec.

En barque, les deux ambassadeurs quittèrent Montréal le 21 mai. Ils arrivèrent à Québec quatre jours plus tard pour y vivre une semaine de rencontres mémorables. L’émissaire du gouverneur de New York remit sa lettre ainsi que les documents du traité au comte de Frontenac et il fut reçu, comme son frère John Schuyler quelques mois plus tard, avec beaucoup de courtoisie par le gouverneur et sa cour.

Le 27 mai 1698, lors des négociations sur les sujets de l’heure, soit la libre circulation des biens entre Albany et Montréal ainsi que l’échange des prisonniers, Schuyler demanda au gouverneur de voir les prisonniers anglais et iroquois qui se trouvaient à Québec. Stupéfaction, devant lui, sur une vingtaine de personnes amenées, seulement deux Anglais voulurent le suivre sur le chemin du retour. La polémique au sujet des Iroquois était due au fait que les Anglais réclamaient les Iroquois comme sujets britanniques tandis que Frontenac, pour des raisons politiques, voyait les Iroquois comme formant une nation indépendante et qu’une paix séparée devait être signée entre l’Iroquoisie et la Nouvelle-France. D’ailleurs, le traité de Ryswick ne fit aucune mention du cas des cinq nations iroquoises.

Lors d’une réception officielle du gouverneur au château Saint-Louis étaient présents certains membres du conseil souverain et du clergé ; l’évêque de Québec, le supérieur des jésuites, la petite noblesse, l’Intendant Jean Bochart de Champigny ainsi que de nombreux officiers de la Marine pour représenter l’état-major de l’armée. Parmi ceux-ci se trouvait le plus ancien des capitaines des troupes de la Marine dans la colonie, Philippe Clément du Vuault de Valrennes, qui habitait toujours à Québec avec son épouse Jeanne Bissot, petite fille de Louis Hébert.

Le héros de la bataille de La Prairie comptait déjà trente-trois ans de service dans l’armée et, étant donné qu’il était rempli d’infirmités à la suite de ses longues et dures campagnes, il avait fait une demande pour obtenir son brevet de pension ainsi que la permission de retourner en France. Du reste, en 1696, Frontenac et Champigny recommandaient Valrennes pour la croix de Saint-Louis, car il avait déjà reçu, en 1692, conséquemment à sa victoire à La Prairie, une gratification de 600 livres de la part du roi Louis XIV.« Le sieur de Valrennes vous fait lui-même ses très humbles remerciements des grâces que vous lui avez procurées… » — Frontenac, 5 septembre 1692. Correspondance générale, Canada, vol 11.

Valrennes descendait d’une illustre famille militaire française, dont un des quatre premiers maréchaux de France du nom de Clément, et de ce fait, il était souvent très loquace et frondeur. D’ailleurs, lors de la tentative d’invasion navale de l’amiral Phips, en octobre 1690, au moment de la lecture à haute voix de la sommation de Phips de lui remettre Québec dans l’heure, les principaux officiers de la Marine étaient présents. À l’intérieur de l’enceinte du château Saint-Louis, piqué au vif par le parlementaire de Phips, c’est le volubile capitaine de Valrennes, alors qu’il se fit un cri général d’indignation dans la pièce, qui éleva la voix pour dire « qu’il fallait traiter cet insolent comme l’envoyé d’un corsaire ! … ».

- Au jour le jour, juin 2015

Schuyler – Valrennes: Une seconde confrontation

L’histoire ne dit pas quels échanges ou confrontations verbales il y eut entre Valrennes et Schuyler, mais selon le zeitgeist ou les bonnes moeurs militaires du temps, il est certain que ces deuxanciens protagonistes ont comparé leurs notes sur le détail et la stratégie des leurs lors de cette mémorable confrontation à La Prairie. Il est également certain que devant un auditoire de la Marine aussi aguerri, Schuyler, ce major anglais sans aucune expérience militaire, n’en est pas sorti gagnant.« Valrennes les fit plier et les mit entièrement en déroute, leur ayant tué plus de six vingts (120) hommes sur la place parmi lesquels il y avait cinq ou six de leurs principaux chefs tant Anglais que Sauvages, blessé un beaucoup plus grand nombre, pris un de leurs drapeaux et fait quelques prisonniers. » — Frontenac au ministre de la Marine, 20 octobre, 1691.

Indubitablement ébranlé par ses nombreuses conversations avec des gens qui avaient participé à la bataille à La Prairie-de-la-Magdeleine ou écrit à son sujet Charles de Monseignat, premier secrétaire de Frontenac était également présent. Trois jours après la bataille du 11 août 1691, son compte rendu, tel que relaté par le commandant De Valrennes, fait la description détaillée de cette bataille. Frontenac affirmait quant à lui, que « …depuis l’établissement de la colonie, il ne s’est rien passé en Canada d’aussi fort ni de si vigoureux et l’on peut dire que le Sieur de Vallerennes a conservé la gloire des armes du Roi et procurer un grand avantage au pays… » — Archives des colonies, CIIA, vol. 11. , Pieter se doutait que sa réputation et son héritage (legacy) seraient entachés à tout jamais.«Quoi qu’il était brave, Schuyler n’était pas un militaire, les Français avaient observés le mauvais comportement et l’indiscipline de ses troupes sur le champ de bataille ». — Richard Ingoldsby, colonel et commandant en chef des troupes de l’État de New York. — Colden, Vol II, Chapitre IX. Cela étant, sur le chemin du retour, cet homme si fier se donna sûrement comme mission de réhabiliter sa réputation par tous les moyens qu’il avait, ou qu’il aurait, à sa disposition. Les années subséquentes et les circonstances de la vie allaient bien servir ce personnage controversé ; Schuyler aura en effet l’occasion d’amorcer un certain révisionnisme historique.

Le 12 juin 1698, Schuyler, Dellius et 25 prisonniers anglais de la région de Montréal quittèrent La Prairie à nouveau pour Chambly et ensuite en canot pour le retour à Albany et New York. Une fois à New York, Bellomont l’accueillit avec un lot de reproches au sujet d’une très sérieuse plainte qu’il avait reçue de la part de ses alliés iroquois. Ceux-ci s’étaient plaints qu’avant l’arrivée du nouveau gouverneur, Pieter Schuyler et ses complices avaient, par des manoeuvres frauduleuses, extorqué de grandes parties du pays des Mohawks. Cette histoire de fraude ainsi que les controverses autour de son expédition in Canida en 1691 intensifia les mauvaises relations entre les deux hommes au point que Bellomont eut la ferme intention d’exclure Schuyler du conseil de l’État de New York. La mort prématurée de Bellomont le 17 juillet 1700 sauva Pieter de cette humiliation.

Dame chance sourit de nouveau à Pieter Schuyler, car, à deux reprises par la suite, il devint gouverneur par intérim de l’État de New York. La première fois, pour quelques semaines en 1710 et ensuite, nommé par ses amis du conseil, pour 14 mois en 1719-1720. C’est une fois au pouvoir qu’il devint le protecteur d’un jeune fonctionnaire du New Jersey engagé comme Surveyor General de l’État de New York. Il confia à ce botaniste, du nom de Cadwallader Colden, un premier mandat : écrire l’historiographie des cinq nations iroquoises qui ne fut, par contre, publiée qu’en 1727.The History of the Five Indian Nations depending on the State of New York in America. Colden – New York, 1727.

Né en Irlande en 1688, Colden eut accès, comme il l’affirme dans la préface de son oeuvre, à tous les documents dans les archives des commissaires des Affaires indiennes d’Albany, ainsi qu’à l’aide de son protecteur. D’entrée de jeu, dans sa Preface to the First Part, Colden affirme qu’il ne connait aucune publication anglaise de leur histoire (Mohawk) autre que celles qui ne sont que de pâles et imparfaites traductions d’auteurs français, qui eux ne connaissent peu de la vérité. Enfin, l’occasion rêvée pour son mentor de façonner ou de réécrire l’histoire, du moins d’en faire un certain révisionnisme historique… D’ailleurs, en 1865, dans la revue américaine « History Magazine », John Carvey Palfrey (New England, IV. 40) donne cette mise en garde à ses lecteurs ; « Colden doit être lu avec beaucoup de discernement et être corrigé par les écrits de Charlevoix ». — Excellent vote de confiance pour cette référence historique !

Qu’en est-il de la vérité selon le jeune auteur Colden, et de son maître à penser, au sujet de la bataille de La Prairie ? Sans aller dans tous les détails, car la liste serait trop longue ; Colden affirme qu’au mois d’août 1691, dès son retour à Albany, Schuyler reçoit un Onenagunga indianLes moteurs de recherches nous informent que ce nom est inexistant et ne correspond à aucun document. arrivant de Boston, qui l’informe du désastre de l’opération navale de l’amiral Phips and his thirty vessels before Québeck.ditto… Volume II, Chapter VI — The English attack Montreal by Land, in Conjunction with the Indians, and Quebeck by Sea. Ceci est une imposture, pure fiction, car cet événement à Québec est survenu un an plus tôt, à la mi-octobre 1690, et non pas à l’été 1691 comme tente de le lui faire croire Schuyler. Cette fourberie littéraire n’a pour but que de réhabiliter la réputation de son protecteur, d’en être même très élogieux en comparant favorablement l’échec de Schuyler au désastre de Phips devant Kébeck, et même de faire passer cette amère défaite lors de son expédition à Prarie-de-la-Magdelena pour une victoire.

Dès son arrivée de Londres en septembre 1720, Monsieur William Burnett, le nouveau gouverneur de l’État de New York, encore pris, comme ses prédécesseurs, dans un imbroglio avec l’imposteur Pieter Schuyler, le démit de son poste au Conseil de l’État de New York. Mais, puisqu’il maîtrisait bien la langue iroquoise et qu’il avait un talent reconnu d’habile manipulateur et négociateur, Schuyler demeura jusqu’à la fin de ses jours (d.1724) commissaire des Affaires indiennes d’Albany. Aussi, il est à noter qu’à quatre reprises, entre 1760 et 1775, l’humble et surtout très loyaliste serviteur de sa majesté George III d’Angleterre, Monsieur Cadwallader Colden devint à son tour gouverneur par intérim de l’État de New York.

Le 1er mai 1698, le roi Louis XIV accéda à la demande de Monsieur de Valrennes et signa en sa faveur un brevet de pension accompagné d’une somme de 600 livres par année. Le 15 octobre de la même année, Messieurs Frontenac et Champigny confirmèrent au ministre de la Marine que Monsieur de Valrennes se retirait en France dans son domaine de la Poterie.Bulletin des Recherches Historiques, Vol. XI, No. 7, Juillet 1905. Philippe Clément du Vuault de Valrennes, le héros du plus furieux combat de la longue guerre Franco-Iroquoise, mourut en France le 12 octobre, 1707 alors qu’il n’avait que 60 ans. Son nom, à juste titre, restera gravé à jamais dans notre mémoire comme celui qui a le mieux inspiré et personnifié certaines paroles de l’hymne national du Canada, à savoir « ton histoire est une épopée des plus brillants exploits ».

En conclusion, puisque le colonel Richard Ingoldsby, gouverneur par intérim de New York et commandant en chef des troupes, nous confirme que Pieter Schuyler était un militaire incompétent, et que le professeur John Carvey Palfrey nous met en garde contre les écrits et la version des faits de son compatriote, l’historien Cadwallader Colden, il nous restera qu’une seule version crédible pour comprendre la chronologie des événements de l’historique bataille de La Prairie. Cette version est, sans conteste, celle des vainqueurs : celle de nos ancêtres, les miliciens canadiens et les compagnies Franches de la Marine de l’intrépide commandant de bataillon, Philippe Clément du Vuault de Valrennes.Il y a également l’importante contribution de nos alliés autochtones… voir Nos alliés « Sauvages » et la grande bataille de La Prairie (SHLM — Au Jour le Jour, Volume XXVI, Numéro 8, OCTOBRE 2014). http://www.shlm.info/images/upload/bulletins/226.pdf

N.B. — Cela étant, il est regrettable que nous tardions à souligner cette grande victoire des nôtres, car, pour presque trois générations, à partir de ce jour où les Anglais furent contraints de se débander, et que la déroute fut entière, les troupes et milices de New York et d’Albany ne firent plus aucune tentative concertée pour envahir le territoire du Canada.

À quand l’érection d’un monument digne de nos valeureux combattants et de leur glorieuse victoire militaire ?

- Au jour le jour, décembre 2014

L’occupation Allemande de La Prairie en 1776-1777 et nos traditions de Noël

Bien avant l’arrivée du baron von Trapp et du Sound of Music en Amérique… il y eu le son des canons et la venue du baron von Riedesel, et ses troupes, à La Prairie-Sainte Magdeleine in America.

En effet, en 1775 et tôt en 1776, le gouvernement britannique signa des traités avec certains princes allemands pour la fourniture d’effectifs militaires afin de les aider à contrer les rebelles Yankee dans leur Guerre d’Indépendance. Le baron Impérial et général Friedrich Adolphus von Riedesel (1738-1800) reçu le commandement de l’armée de Karl Wilhelm Ferdinand, duc de Braunschweig – Luneburg (Brunswick) et il prépara le départ précipité de son corps armé pour venir suppléer le manque de redcoats au Canada.

Afin de mettre un terme à la révolte des 13 colonies et une possible contagion au Canada, une première flotte de 32 navires arriva au port de Québec le 1er juin 1776. Ce premier contingent de troupes auxiliaires (Hilfstruppen) comprenait plusieurs régiments d’infanteries totalisant 3964 hommes ainsi qu’une cavalerie de 336 Dragons armés. Cette armée de Brunswickers fut rapidement dépêchée dans la région des Trois-Rivières pour aider à repousser les envahisseurs américains qui étaient déjà en mouvement de retraite. Par la suite l’armée se rendit dans la région de Montréal pour y évacuer les quelques Yankee qui s’y trouvaient et surtout pour pacifier leurs nombreux sympathisants locaux.

Ces premières unités avancées d’une considérable armée allemande (20,000 hommes en Amérique) arrivèrent au mois de juillet au village de La Prairie- de-la-Magdeleine et s’y installèrent dans ce qui deviendrait leurs quartiers d’hiver en attente de la campagne militaire germano-britannique de l’été 1777. Il va de soi que, n’ayant aucune caserne pour loger cette armée, les soldats de ces nombreux régiments se logèrent, contre juste rétribution, dans presque toutes les maisons habitables du village de la seigneurie de La Prairie ainsi qu’à Chambly et à Saint-Jean-sur-Richelieu.« Les soldats sont d’abord logés à raison de deux ou trois par maison puis on en dénombre quatre, six et même douze dans une même demeure » – Jean-Pierre Wilhelmy (Les Mercenaires Allemands au Québec)

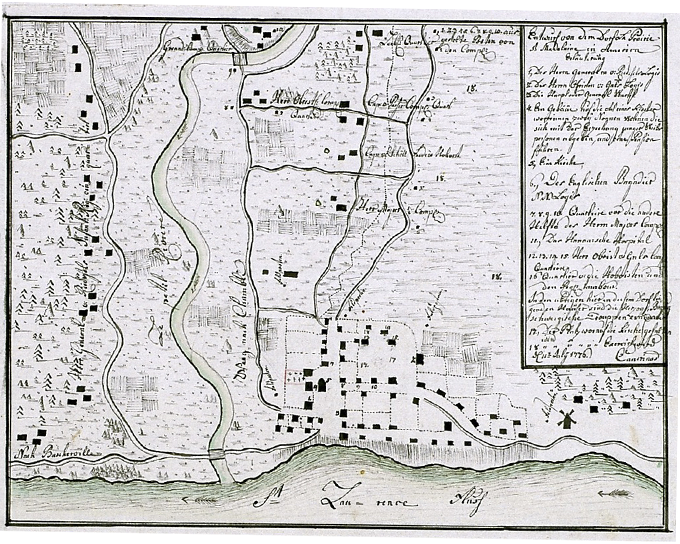

En regardant de près la carte datée du 11 juillet 1776 de Herr Franz Ludwig Cancrinus, cartographe et lieutenant de la 5e Compagnie du régiment d’infanterie Erbprinz du colonel von Gall, il est possible de se rendre compte de l’ampleur de l’occupation allemande. Cette carte militaire nous décrit bien, à l’intérieur du village de La Prairie, l’emplacement du quartier général (le resto Vieux-Fort ?), les quartiers du général von Riedesel, du colonel Wilhelm R. von Gall, du général-major Heinrich Martens ainsi que les quartiers de Patrick Gordon le brigadier-général britannique.

En examinant de plus près, en se situant au centre de ce village maintenant très militarisé (près du chiffre 10) et regardant au pourtour du village selon les aiguilles d’une montre (à 1, à 3, à 9 et à 11 heures) nous voyons des postes de gardes clairement identifiés en allemand – Feldposten. Celui à 3 hrs. est situé près du nouveau moulin à vent tandis que celui situé à 9 hrs., près de l’ancienne route de Chambli, semble être près des vestiges de l’ancien emplacement du premier moulin de La Prairie. Évidemment à 6 heures c’est le rivage du St-Lawrence river.

Au bord du Saint-Laurent, à gauche de la La Petite Rivière de La Fourche (St-Jacques) il y a le Chemin des Prairies, le long duquel il est écrit en allemand Herr Général von Riedesels Infant: Reg: einquartirt, qui, traduit de l’Allemand, signifie… Les Quartiers des Régiments d’Infanteries du Général von Riedesel. Il en va de même pour tous les autres régiments allemands Hesse-Hanau sur le Chemin de Saint-Jean, et Herr Cancrinus identifie également un hôpital militaire Hanauer et aussi l’endroit où les services religieux luthériens sont disponibles pour les troupes Braunschweig. Au village, il y a la résidence des hautboys et tambours régimentaires et à la droite du Chemin de Saint-Jean les grands champs dans ces prairies sont clairement identifiés (18) comme étant les champs d’exercices militaires.

Le mémorable hiver 1776-1777 à La Prairie avait été plutôt long et difficileLe climat canadien est source de préoccupation pour les Allemands qui sont souvent contraints de faire un séjour à l’hôpital. Malgré leur différence de langue, Allemands et Canadiens font vite bon ménage, comme l’écriva Georg Paeusch, capitaine d’artillerie Hesse-Hanau : « Je suis parfaitement content car on trouve les consolations désirables avec les dames et les demoiselles canadiennes. Pour cette raison et en leur compagnie on est heureux et satisfait. » – Jean-Pierre Wilhelmy (Les Mercenaires Allemands au Québec) pour les troupes et la population en général mais également pour le vieux (39 ans) baron Impérial von Riedesel qui avait la réputation de ne pouvoir dormir sans la présence d’une jolie rousse: à savoir, son épouse de huit ans sa cadette. Alors, suivant le zeitgeist ou l’esprit du temps, il invoqua les privilèges de son rang et fi t venir au Canada sa femme et ses enfants. La Freifrau ou baronne Impériale von Reidesel zu Eisenbach, née Frédérika Charlotte von Massow, n’arriva cependant au Canada que le 11 juin 1777 avec ses trois filles en bas âge. La baronne était la fille d’un général Prussien et toute jeune ayant souvent voyagé en Europe en famille avec papa, elle connaissait bien la dure vie des camps militaires. Donc, c’est en calèche que la courageuse Frédérika suivi son époux avec ses trois filles jusqu’à Trois-Rivières qui était le point de départ de l’armée germano-britannique commandée par le général John Burgoyne. S’en suivi une longue campagne militaire en passant par le Richelieu, le lac Champlain et l’ancien fort français de Carillon (Fort – Ticonderoga) pour se rendre à leur théâtre d’opérations militaires chez nos voisins rebelles, soit dans le haut de la vallée de la rivière Hudson et Albany, N.Y.

Qu’advient-il de cette armée germanique et de tous ces jeunes soldats et officiers qui avaient séjourné une année complète à La Prairie? Puisque ces unités auxiliaires étaient l’arrière-garde de l’armée du général Burgoyne ses soldats n’ont combattus qu’au moment où ils furent appelés au front le 7 octobre, 1777. Ils ont fait face à la Grande Armée du Nord composée de 18,000 hommes du général Américain Horatio Gates et du major-général Benedict Arnold lors de la deuxième bataille de Saratoga, N.Y. à Bemis Heights. À la suite des nombreuses erreurs stratégiques de son commandant-en-chef, le Général Burgoyne, le baron von Reidesel et son corps armé totalisant près de 5,000 hommes subirent de lourdes pertes (1122 morts et 2431 prisonniers) et Reidesel dut rendre les armes mais, heureusement pour lui et sa famille, en obtenant les honneurs de la guerre. Le baron et sa petite famille passèrent donc le reste de cette guerre comme prisonniers des Américains, premièrement cantonnés avec l’armée continentale à Boston, ensuite en 1779 à Charlottesville en Virginie et enfin à New York jusqu’à l’été 1781.

À la conclusion de ce long conflit nord-américain le baron von Reidesel reçu un court mandat pour commander le petit fort britannique à Sorel au Québec et c’est là, à la Noël 1781, que la jolie baronne Frédérika, toujours nostalgique de ses Noëls d’antan en Allemagne, décora pour ses enfants et ses invités un arbre de Noël à l’intérieure de sa demeure. Ce geste de décoration intérieur d’un majestueux pin, de la part de la baronne von Reidesel, était, disait-on, une première au Canada et en Amérique.

Sans vouloir être chauvin… mais sachant qu’il y avait eut presque 200 officiers allemands logés dans la région de La Prairie à la Noël 1776, et compte tenu du fait que huit officiers supérieurs, ou de la noblesse Allemande, avaient leurs épouses avec eux à La Prairie, il nous est permis de spéculer qu’en Amérique du Nord, il est fort probable que La Prairie-de-la-Magdeleine fut l’endroit où, à l’hiver 1776 la tradition allemande de décorer un arbre de Noël d’une myriade de guirlandes et même de quelques chandelles s’est manifestée pour la toute première fois et non pas à Sorel en 1781, ni précédemment en Virginie, tel que nous rapporte une certaine légende… et les écrits de la brave et charmante baronne Impériale Frédérika Charlotte von Reidesel zu Eisenbach. L’auteur souhaite à tous les membres de la SHLM un Joyeux Noël, en espérant qu’il soit bien illuminé !

NB: L’auteur de ce texte s’est largement inspiré du travail de recherche colossal de deux historiens américains d’Albany, N.Y., le Professeur Emeritus, SUNY, de l’Université d’Albany Thomas Barker et l’archéologue-chef retraité de l’état de New York, M. Paul Huey. Ces précieuses recherchesThe 1776-1777 Northern Campaigns of the American War for Independence … (Disponible à la SHLM – 973,3) dans les archives allemandes nous ont livrées quelques secrets biens gardés que l’histoire avait pourtant oublié au sujet de La Prairie.

- Au jour le jour, octobre 2014

Nos alliés « Sauvages » et la grande Bataille de La Prairie

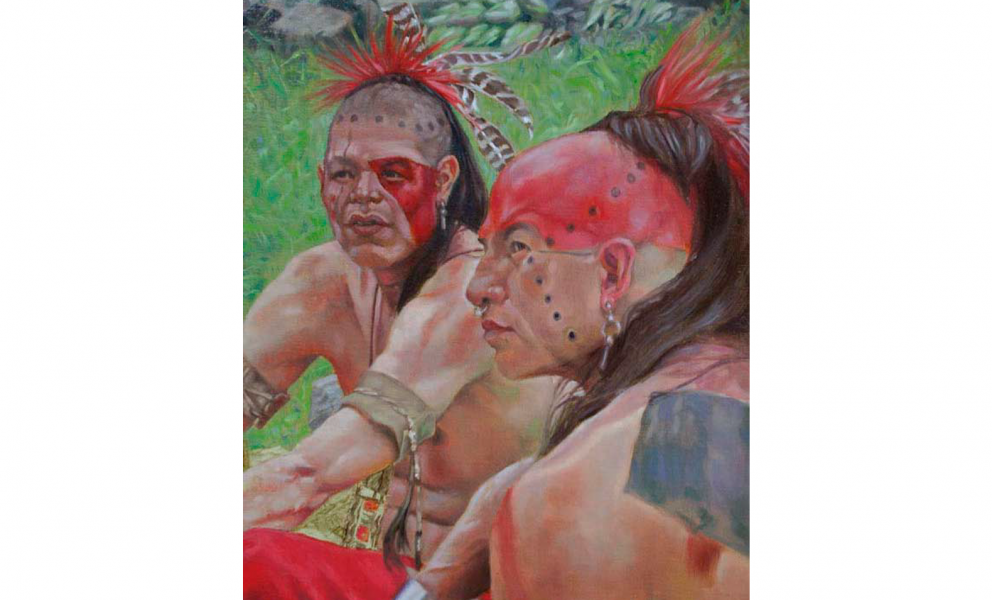

Pendant l’interminable guerre Franco-Iroquoise (1687- 1701), nos alliés Algonquins se rendaient chaque année à la grande foire aux fourrures de Montréal. Au mois de juillet 1691, les Algonquins du nord ; les Abitibiwinnis et les Temiskamings descendaient la Grande Rivière (l’Outaouais) pour se rendre de nouveau à Montréal et ils étaient encore dirigés par leur grand capitaine de guerre que les Français surnommaient « Routine ». Tout au long de son parcours, Routine s’allia ses frères Algonquins et Outaouais, tant ceux de Michilimakinac, de l’Isle-aux-Allumettes ainsi que ceux de la Petite-Nation et d’ailleurs, pour ainsi mieux résister à toute attaque ou embuscade iroquoise.

L’arrivée de Routine en 1691 s’avéra providentielle pour la petite colonie française et Louis-Hector de Callière, le gouverneur militaire de Montréal. Callière avait appris de ses espions« Atavia:ta » était son espion de confiance suite au départ de « La Plaque », le neveu du Grand Agnier – Atahsa:ta, qui était en France au moment de ces événements. Atavia:ta « eut avis par quelques-uns des ennemis, qu’ils faisaient un gros mouvement pour venir fondre sur la colonie ». Cette information cruciale est confirmée par Cornelius Clatie, un prisonnier Anglais de Canastagione, N.Y. amené à Montréal à la mi-juillet 1691. que le maire d’Albany, Pieter Schuyler, était à la tête d’une armée composée de 400 à 500 soldats, y compris des Mohawks, des Onneiouts (Oneidas) et des Mohicans. Cette armée devait faire jonction avec une autre de 500 Iroquois surtout composée de Tsonnontouans (Senecas) des Grands-LacsSelon History of the New Netherlands, « Led by Major Schuyler, the Mohawks, Oneidas, and some Mohicans proceeded by Lake Champlain; the Senecas,Cayugas and the Onondagas were to come by the Saint-Lawrence river ». Heureusement pour la colonie française, à la suite d’une mauvaise planification, cette jonction avec les Tsonnontouans (Senecas) et autres Iroquois ne s’est jamais concrétisée. Mais, tout comme l’année précédente pour Johannes Schuyler, le frère de Pieter, un Mohawk nommé Karistagio (Christagio ou Caristasio) guiderait de nouveau l’expédition new-yorkaise vers La Prairie-de-la-Magdeleine. , pour attaquer le petit village palissadé de La Prairie-de-la-Magdeleine et, si possible, Montréal qui ne comptait que 650 habitants français à l’intérieur de ses fortifications.

Le 3 août, Callière traversa le fleuve Saint-Laurent avec sa petite armée composée de 15 compagnies franches de la Marine et quelques-unes des meilleures milices de Montréal. Ce corps d’armée considérable pour l’époque était aussi accompagné de nos précieux alliés ; les Abénakis, les Outaouais, les HuronsCommandé par « Ouéouaré » ami personnel du Gouverneur Louis de Buade Comte de Frontenac et ancien Sachem (1687) déchu des Iroquois Goyogouins (Cayugas des Grands-Lacs). , et les Algonquins de l’intrépide Routine. Également présent, les Iroquois chrétiens ou AgniersCommandé par « Hono8enhag » grand dogique du Sault-Saint-Louis (Kahnawa:ke), également connu sous le nom de « Sagenn:ha du Sau » (voir Belmont) ou du nom qu’il reçut lors de son baptême ; Louis du Sault. Selon Belmont, Bénac et Charlevoix, Sagenn:ha mourut en héros sur le champ de bataille, tout en exhortant ses frères Agniers et tout le monde à combattre pour la foy. du Sault-Saint-Louis (Kahnawa:ke) et leurs frères de la Mission de la Montagne qui étaient accompagnés, comme d’habitude, de leur aumônier militaire, le sulpicien Robert-Michel Guay. En tout, Callière avait avec lui un minimum de 750 soldats et miliciens, ainsi que 300 à 400 guerriersLe sulpicien François Vachon de Belmont était le premier instituteur de la Mission de la Montagne à Montréal face au village de La Prairie, et il nous informe que les Français et Sauvages étaient « au nombre en tout de 1200 ». À la suite de la grande bataille, les sulpiciens Belmont et Guay nous confirmaient la mort de certains notables capitaines de guerre alliés telles que celle de Sagenn:ha du Sau et aussi celles de Nicolas Minime également du Sault en plus de Tegaronsate Aunegeiscon Agnier de la Mission de La Montagne. Charles de Monseignat, premier secrétaire de Frontenac, nous confirme la mort sur le champ de bataille du perfide sachem Mohawk Ouimonragouas, qui était à Montréal au printemps 1691 pour d’inutiles négociations de paix. pour attendre l’ennemi « de pied ferme » à La Prairie.

Après une longue semaine d’attente et voulant attirer les ennemis dans un guet-apens « entre deux, afin qu’ils ne nous échappassent pas », Callière dépêcha tôt le vendredi 10 août au fort Chambly, « l’endroit par où les ennemis devaient venir », son meilleur commandant de bataillon, Philippe Clément du Vuault sieur de Valrennes et ses troupes d’élite. Valrennes ainsi que le commandant du fort Chambly, Raymond Blaise sieur Des Bergères, avaient reçu leurs ordres de bataille pour contrer les envahisseurs ; « ordre de les laisser passer et de les suivre en queue ». Avant-gardes et éclaireurs sur les cinq lieues du sentier La Prairie / Chambly, les valeureux Routine, Ouéouaré et Hono8enhag ainsi que leurs guerriers étaient le fer de lance de ce bataillon d’éliteLe commandant Pieter Schuyler évalue ce bataillon à 340 hommes ; les Français à deux compagnies d’élite de la Marine, une commandée par le capitaine Claude Guillouet, sieur d’Orvilliers et l’autre par le capitaine Nicolas Daneau, sieur de Muy et les deux compagnies de la milice de Montréal commandées par Jean-Vincent LeBer sieur Du Chesne, au total 160 à 180 Français sans compter nos « Sauvages » … donc de conclure que nos alliés étaient presque aussi nombreux que les Français lors de cette bataille. Le lieutenant Gédéon de Catalogne affirma que M. de Callière envoya un détachement de trois cents, tant soldats Canadiens et sauvages, commandés par M. de Valrennes. , guidant l’importante expédition militaire sur sa dangereuse mission que tous savaient très cruciale et décisive.

Monsieur Louis de Buade comte de Frontenac, gouverneur de la Nouvelle-France, qualifia la très violente et sanglante confrontation du lendemain comme suit : « Depuis l’établissement de la colonie, il ne s’est rien passé en Canada d’aussi fort ni de si vigoureux ».Nous pouvons donc en conclure que Frontenac affirma que la bataille de La Prairie avait été plus importante (plus fort et plus vigoureux) que l’affrontement qui eut lieu l’année précédente à Québec ! À savoir en 1690 lors de l’invasion navale et des multiples tentatives de débarquements avortés de la flotte anglaise, où Frontenac répondit à un ultimatum de l’Amiral Phips avec un retentissant « Je vous répondrai par la bouche de mes cannons ! ».

Entre temps au fort La Prairie, surpris par l’imposante présence de l’armée française, le major Schuyler et ses hommes « noserent pas sangager à la face de tant de monde » et fuirent La Prairie « with all haste » pour se rendre à leurs canots situés près des vestiges d’un ancien fort français ; aujourd’hui St-Jean-sur-Richelieu. C’est sur le sentier du retour que Schuyler et ses troupes new-yorkaises affrontèrent le bataillon du commandant de Valrennes.

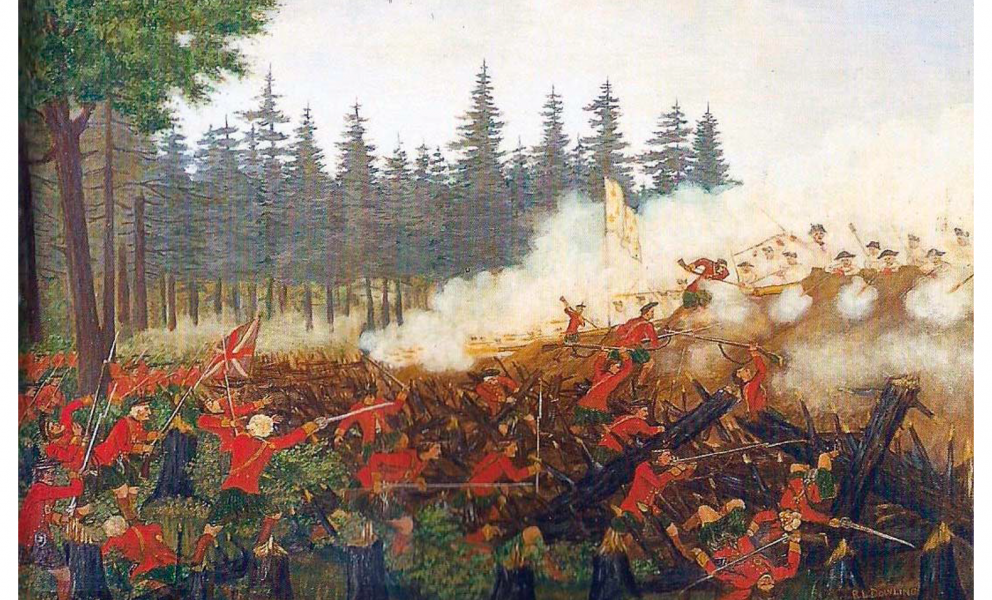

En effet, alerté par le signal des coups de cannons, les Français et leurs alliés revenus du fort Chambly les attendaient en formation de pointage à mi-chemin derrière une barricade et des abattis situés sur un coteau en forme de « half moon ». Valrennes affirma que « les ennemis marchaient avec précipitation, croyant par leurs cris nous étonner, ils vinrent donner jusqu’à la portée du pistolet (30 pieds) du retranchement et de la décharge du premier rang; il leur tomba plus de trente hommes; ce grand feu ne les étonna pourtant pas, et les Anglais et Agniers revinrent jusqu’à trois fois à la charge et après une heure et demie de combat, ils se retirèrent ». Valrennes dit aussi qu’il y eut « grande tuerie de part et d’autre » et que « nos soldats de la Marine s’y distinguèrent aussi beaucoup et l’émulation qu’il y avait entre les Français et les Sauvages faisait faire à chacun parfaitement son devoir ». Quoique l’ennemi fut presque deux fois plus nombreux, « les Mohicans qui ne s’attendaient pas à une si vigoureuse résistance, lachèrent un peu le pied ». C’est alors que le téméraire « Routine et sa bande croyant les entourer et mettre en déroute fut lui-même repoussé par les ennemis; ce fut là que se fit une espèce de mêlée, chacun quittant son poste (derrière la barricade) pour se battre à coup de main, (l’épée, le tomahawk, la hachette ou le casse-tête), mais après une heure et demi de combat les Anglais (Iroquois païens et Mohicans) furent contraints de se débander, et la déroute fut entière » Selon le sieur de Bénac, « Le samedi 11 août nous fust avantageux … par la bravoure et sage conduite de monsieur de Vallerenne et le courage des siens, quelques Sauvages du Sault et de Lorette ont aussi fait merveilles en cet rencontre et un y a esté tué en exortant tout le monde à combattre pour la foy ». Il s’agit bien ici de Sagenn:ha du Sau (Hono8enhag), part ailleurs, nous croyons que le capitaine de guerre des Agniers de la Montagne lors de cette bataille était le dénommé Tiorhathatiron. .

Selon Frontenac, « Les ennemis ont été obligés de plier et se sont retirés en grand désordre après avoir eu plus de 120 hommes tués sur la place, d’avantage de blessés et laissé quelques prisonniers et un de leurs drapeaux … Valrennes a conserver la gloire des armes du Roi et procurer un grand avantage au pays ». Le dimanche 12 août, l’Intendant Jean Bochart de Champigny, présent à Montréal et témoin des événements de la veille, écrivit au ministre de la Marine « Valrennes les a tués et blessés presque tous ».

Le samedi 11 août 1691, les capitaines de guerre : Routine, Ouéouaré et Hono8enhag et leurs courageux guerriers Algonquins, Hurons et Agniers du Sault (Kahnawa:ke) en plus des quelques Outaouais et Abénakis présents, avaient participé de façon volontaire à ce haut fait d’armes que Frontenac qualifiait, en quelque sorte, de l’heure de gloire de la Nouvelle-France. Cette victoire décisive qui eut lieu dans une clairière de la seigneurie de La Prairie-de-la-Magdeleine, ainsi que la déroute complète des troupes new-yorkaises étaient un point tournant dans ce conflit de guérilla sans fin, et elle établissait le premier jalon de ce qui allait mener à la signature de la Grande Paix de Montréal en 1701.

À nous d’en conserver le souvenir car, comme nous, nos alliés ne cherchaient pas la gloire, mais la sécurité et le mieux-être de leur pays. De ce qui fut aussi leur victoire naquit notre fierté et certainement une des plus grandes épopées de l’histoire de la Nouvelle-FranceGédéon de Catalogne, sous-ingénieur du roy et lieutenant de la Marine, affirma que les Français perdirent 37 des leurs lors de cette grande bataille; alors de conclure que nos alliés sauvages en perdirent presque autant en sus de leurs nombreux blessés. Lors de la première confrontation à La Prairie, il affirma aussi: « qu’il y eu quelques morts, parmis ceux-ci six de nos Outaouais ». .

- Au jour le jour, mars 2014

L’énigme du moulin à vent de La Prairie : une seconde hypothèse

N.D.L.R. En réponse au texte paru en décembre 2013 dans ce bulletin, le texte qui suit propose une nouvelle hypothèse au sujet de l’emplacement du moulin à vent de La Prairie lors de la bataille du 11 août 1691. Dans cet échange d’hypothèses sur le premier moulin de La Prairie, il ne faut aucunement y voir une querelle d’historiens, mais plutôt une volonté commune de percer la vérité au sujet des moulins de La Prairie. Bonne lecture !

Au sujet de l’emplacement du premier moulin à vent de la seigneurie de La Prairie-de-la-Magdeleine en 1691, on ne peut croire que ce soit une tâche si fastidieuse de démystifier cette affaire ni, pour y arriver, de changer les cours d’Histoire de la Nouvelle-France.

Nous ne pouvons qu’être d’accord avec l’auteur de la première hypothèse lorsqu’il affirme « qu’il n’y eut qu’un seul moulin à tour de pierre à La Prairie » tel que nous le confirme, entre autres, l’arpenteur Amable Gipoulou en 1788. D’ailleurs, quelques années plus tôt, soit le 11 juillet 1776, pendant la guerre d’Indépendance américaine, le cartographe Franz Ludwig Cancrinus, alors qu’il était en poste à La Prairie avec des régiments de mercenaires allemands, avait également situé le grand moulin à vent de « La Prairie- Sainte-Magdeleine in America » au bord du Saint-Laurent, au sud-ouest du village.

Nous sommes toujours d’accord lorsque l’auteur affirme « qu’il est également impensable qu’on ait songé à quelque époque que ce soit à défaire le moulin pierre par pierre pour le reconstruire à l’autre extrémité du village ». Effectivement impensable … alors, que s’est-il passé entre 1691 et 1776 / 1788 ?

La question qu’il faut se poser est plutôt celle-ci: y a-t-il vraiment déjà existé un gros moulin-tour classique de maçonnerie au nord / nord-est du fort La Prairie en 1691 ? Nous devons y répondre, comme l’auteur Gaétan Bourdages, par la négative, mais avec un certain bémol, car ceci est la base de notre nouvelle hypothèse.

Nous savons aujourd’hui qu’au début de la colonie, l’architecture du bâtiment d’un moulin à vent devait répondre aux exigences de son usage et des conditions locales de la topographie et du climat. La condition première, il en va de soi, est la meilleure exposition au vent : un moulin est généralement bâti sur une élévation et, dans ce cas, la bâtisse elle-même ne nécessite pas une grande hauteur. En revanche, dans les pays de plaines comme à La Prairie, le moulin doit être assez élevé pour bien prendre le vent.

- Au jour le jour, mars 2014

L’énigme du moulin à vent de La Prairie : une seconde hypothèse (Partie 2)

Le type de construction d’un moulin à vent dépendait aussi des régions. Le matériau utilisé pour sa construction pouvait être la pierre, la brique ou même, très souvent, le bois. Dans le cas de la seigneurie de La Prairie en 1670, nous savons que le premier « meunier-farinier » était Philippe Jarny et qu’il était natif des Sables-d’Olonne au Poitou. Au 17e siècle en Bretagne, dans les provinces voisines d’Anjou et du Poitou, le moulin le plus répandu était un moulin à vent de petites dimensions, à savoir le moulin « chandelier ». Ce modeste moulin à vent, le corps tout de bois construit, pouvait reposer sur une petite base maçonnée ou être « assis par terre », c’est-à-dire reposer uniquement sur son socle en bois. Pour les Jésuites, seigneurs de La Prairie, ce procédé de construction permettait de gagner de la hauteur pour prendre le vent et répondait assez facilement aux modestes besoins de leur seigneurie et de ses premiers censitaires qui signèrent leur contrat de concession à l’automne 1671.

Nous savons aussi qu’en France, comme ailleurs, plusieurs moulins à vent « chandelier », également connus sous le vocable de « moulin sur pivot », ont souvent été démontés et reconstruits ailleurs suivant les déplacements de leur propriétaire. Le jeune meunier Philippe Jarny (24 ans) serait-il arrivé de La Rochelle à l’été 1670 avec le moulin des Jésuites en pièces détachées ?Philippe Jarny, farinier, a été engagé le 21 mars 1670 par Arnaud Péré, marchand à La Rochelle, pour les Jésuites; son contrat d’engagement l’assure qu’il travaillera de sa profession (RHAF,VI: 397). C’est une possibilité. Par contre une lacune caractérisait ce type de moulin, c’était la vitesse à laquelle il devenait vétuste et, en temps de guerre, le fait qu’il était souvent victime d’incendie ou de destruction volontaire.

Un document notarié nous informe que, suite à seulement une douzaine d’années d’usage, le Révérend Père Thierry Beschefer, supérieur des missions jésuites en Amérique, contractait en 1683 avec le maître-charpentier André ForanMaugue, 26 août 1683, Marché pour la restauration du moulin… moyennant la somme de 85 livres … « pour refaire le solage » du petit moulin à vent de La Prairie. Cette information nous porte à croire que le premier moulin construit à La Prairie était bel et bien un petit moulin de type « chandelier » assis sur une fondation assez précaire et non pas un immense moulin-tour en maçonnerie assis sur des tonnes de pierre et de mortier. Voilà pour le type « probable » du premier petit moulin à vent de la seigneurie de La Prairie. Maintenant, allons à la découverte de son emplacement.

Résumons premièrement toutes nos sources connues. En 1691, nous avons le sieur Pierre de Bénac, le sulpicien François Vachon de Belmont ainsi que le commandant des envahisseurs New-Yorkais, Pieter Schuyler qui affirment, tous à l’unisson, qu’il y a un moulin à vent (« windmilne ») situé à quelque quatre-vingts pas au nord de la palissade du fort La Prairie. En 1705, sur place seulement quatorze ans après ces événements, nous arrivait le premier historien de la Nouvelle-France, le jésuite Pierre- François-Xavier de Charlevoix. Ce nouvel enseignant au Séminaire de Québec, avec ses sources encore bien en chair et en os ou l’ayant probablement vu en personne (il est quand même en Nouvelle-France pour une période de quatre ans), affirme lui aussi qu’il y avait un moulin à vent du côté nord / nord-est du village palissadé de La Prairie-de-la-Magdeleine.Le Journal historique d’un voyage fait par ordre du Roy dans l’Amérique Septentrionale – Tome second

- Au jour le jour, mars 2014

L’énigme du moulin à vent de La Prairie : une seconde hypothèse (Partie 3)

Donc, en conclusion, il est impensable que quatre personnes, dont le fonctionnaire Pierre de Bénac, qui n’est nul autre que le Contrôleur des fermes du Roy en Nouvelle-France, aient tous en 1691 confondu une maison fortifiée pour un moulin à vent ou vice-versa. En toute logique, nous nous permettons d’avancer l’hypothèse suivante : quelques décennies à peine après la bataille de La Prairie, le premier petit moulin en bois de la seigneurie de La Prairie serait arrivé à la fin de sa vie utile et fut remplacé par un deuxième moulin. Il est également possible que le premier moulin ait été, comme plusieurs autres, victime des flammes et, pour le remplacer, le nouveau moulin-tour en maçonnerie aurait été construit à un emplacement plus sécuritaire et central du côté sud /sud-ouest du village, comme le situent l’Allemand Franz Ludwig Cancrinus en 1776« Sketch of the Village of La Prairie-Sainte-Magdeleine in America »,11 July 1776 – Cancrinus. et l’arpenteur Amable Gipoulou en 1788 sur leurs cartes respectives du village de La Prairie. Ce nouveau moulin, très imposant, avait un meilleur accès au quai ou à la jetée et au nouveau chemin de Saint-Jean ainsi que l’avantage de mieux répondre aux besoins des nombreux censitaires maintenant établis sur les terres de la seigneurie au sud et à l’ouest du village.

En sachant que le comité des comptes publics de l’État de New York, présidé par Mr. N. Bayard et Mr. J. Graham, avait approuvé le 26 août 1691 le compte des dépenses encourues par le Major Pieter Schuyler lors de son expédition « to Canida », il serait alors logique de croire que la rédaction de son « Journal » et sa description des événements aient été rendues aussi dans les jours qui ont suivi son retour à Albany et non pas quelques années plus tard comme le prétend l’auteur Gaétan Bourdages.

Alors, de toute évidence et contrairement à la première hypothèse, rien ne nous permet de croire que Pieter Schuyler, ce jeune « chef militaire » sans expérience de combat et ses troupes formées de soldats New-Yorkais, d’Iroquois et de Mohicans aient attaqué le village palissadé de La Prairie, de deux ou trois côtés à la fois, le matin du 11 août 1691. Ceci est une tout autre histoire…

- Au jour le jour, mars 2011

Parution d’un nouvel atlas

« The 1776-1777 Northern Campaigns of the American War for Independence and Their Sequel : Contemporary Maps of Mainly German Origin ».

Le 24 septembre dernier, se tenait la 7ième conférence annuelle sur la Révolution américaine. Comme par les années antérieures, l’événement a eu lieu à l’ancien avant-poste français de Fort-Carillon, aujourd’hui Fort Ticonderoga.

En 2010, les organisateurs de la conférence en ont profité pour inviter les co-auteurs Tom Barker, professeur émérite du Département d’Histoire de l’Université de New-York à Albany (SUNYA), et Paul Huey, archéologue en chef de l’État de New-York, à lancer leur ouvrage sur, entre autres, les expéditions militaires américaines au Canada (circa 1775-76). Cette oeuvre est doublée d’un volumineux atlas méticuleusement documenté.

L’intérêt particulier de cette nouvelle parution pour les passionnés de l’histoire du Québec tient aux liens tissés avec nos ancêtres dont les noms auraient des résonnances germaniques. (Ex. Fyfe, Wilhelmy, Reichemback (Raquepas), Inkel, etc.)

Il est bien connu que l’Angleterre avait un problème de recrutement pour cette guerre impopulaire. Il n’y avait pas assez de soldats (redcoats) pour contrer l’invasion des jeunes révolutionnaires américains, car ce n’était pas le seul conflit dans lequel l’Empire était engagé. La solution : faire appel à des troupes étrangères (auxiliaires) pour servir la Couronne Britannique.

Quelque 35 000 soldats allemands furent donc engagés pour combattre l’armée continentale des révolutionnaires américains, dont 5 000 servirent dans la Province de Québec.

La majorité des troupes envoyées au Québec était du duché de Braunschweig-Luneburg sous le commandement du Général Friedrich Adolphus Riedesel (1738-1800), ainsi que du régiment de l’état impérial de Hessen-Hanau (Reichsterritorialstaaten) sous le commandement du Colonel Willhelm Rudolph Von Gall (1734-1799).

Leur mission première était de repousser les forces américaines hors de la Province de Québec (1775-1776), pour ensuite se rendre au lac Champlain et jusqu’à Albany et la rivière Hudson.

Certains officiers Hanau et Braunschweigers étaient des cartographes militaires, dont le capitaine Georg Heinrich Paeush (1736-1796) et ‘Herr Leutnant’ Ludwig Cancrinus décédé à Montréal le 16 octobre 1776.

Suite à des recherches exhaustives dans les archives allemandes de Hessisches Staatsarchiv Marburg et d’autres à Wolfenbuttel, les auteurs de cet atlas historique – sinon de cet historique atlas – ont découvert une carte unique du village de La Prairie en date du 11 juillet, 1776. L’auteur en est Ludwig Cancrinus, sous-lieutenant de la 5e compagnie du régiment Erbprinz du Colonel Von Gall, qui était de passage à La Prairie durant l’été de 1776.

Intitulé en allemand Sketch du Village de La Prairie-Sainte-Magdeleine en Amérique, cette carte et plusieurs autres sont disponibles dans l’atlas de Barker & Huey.

Les auteurs remercient certains membres de la SHLM pour leur contribution, à savoir : M. Jean-Marc Garant, M. Gaétan Bourdages, M. Albert LeBeau ainsi que l’historien Réal Fortin de Saint-Jean-sur-Richelieu.

- Au jour le jour, mai 2010

La Justice en Nouvelle-France

Un soldat français insulte le roi d’Angleterre !

Il est pour le moins étonnant que la justice de la Nouvelle-France aille jusqu’à protéger la réputation du roi d’Angleterre. Il faut en conclure qu’au-delà des rivalités culturelles, on interdit à tout sujet de salir l’image de toute tête couronnée, peu importe le royaume.

Le soldat Pierre Dupuis dit Lamontagne va apprendre qu’on ne touche pas à un roi !

Soldat du régiment de Carignan-Salières, Pierre Dupuis arrive avec la compagnie du capitaine Louis Petit en 1665. Après le licenciement des troupes en 1688, Pierre Dupuis aide plusieurs autres soldats de sa compagnie à s’établir dans la nouvelle seigneurie de Chambly.

À la suite d’une altercation avec le commandant du fort Saint-Louis, le sieur de Chambly, on arrête Dupuis. Le 4 février 1671, le Conseil souverain à Québec le reconnaît coupable « d’avoir mal parlé de la royauté en la personne du roi d’Angleterre et tenu un discours tendant à la sédition ».

Pour le punir, il est condamné « à l’amende honorable » et sera :

« Tiré des prisons par l’exécuteur de la haute justice pour être conduit, nu en chemise, la corde au col (cou) et la torche au poing, au-devant de la grande porte du Château Saint-Louis et d’en demander pardon au roi et, de là, conduit au poteau de la basse ville pour lui être imprimé une fleur de lys avec le fer chaud sur une de ses joues. »

Pour compléter le tout, Dupuis subira « le carcan pour y rester une demi-heure », laissé à la risée publique.

Les peines criminelles en Nouvelle-France : examinons d’abord certaines définitions de mots ou d’expressions de l’époque.

L’amende honorable est une peine humiliante faite en public. Le criminel est alors « condamné d’aller nu en chemise, la torche au poing et la corde au cou, devant une église pour demander pardon à Dieu, au roi et à la justice » de quelque méchante action.

Nu en chemise signifie sans autre vêtement qu’une chemise. La torche, dans l’amende honorable, doit être portée à la main par le condamné; elle pèse deux livres (1 kilo).

Flétrir signifie imprimer sur une épaule ou la joue d’un condamné, une fleur de lys avec un fer chaud.

Le carcan est un outil pénal qu’on installe dans une place publique. Le criminel est attaché à un poteau à l’aide d’une chaîne et d’un anneau de fer au cou. Le but est de l’exposer à la risée publique durant quelques heures.

Tiré de La scandaleuse Nouvelle-France de Guy Giguère