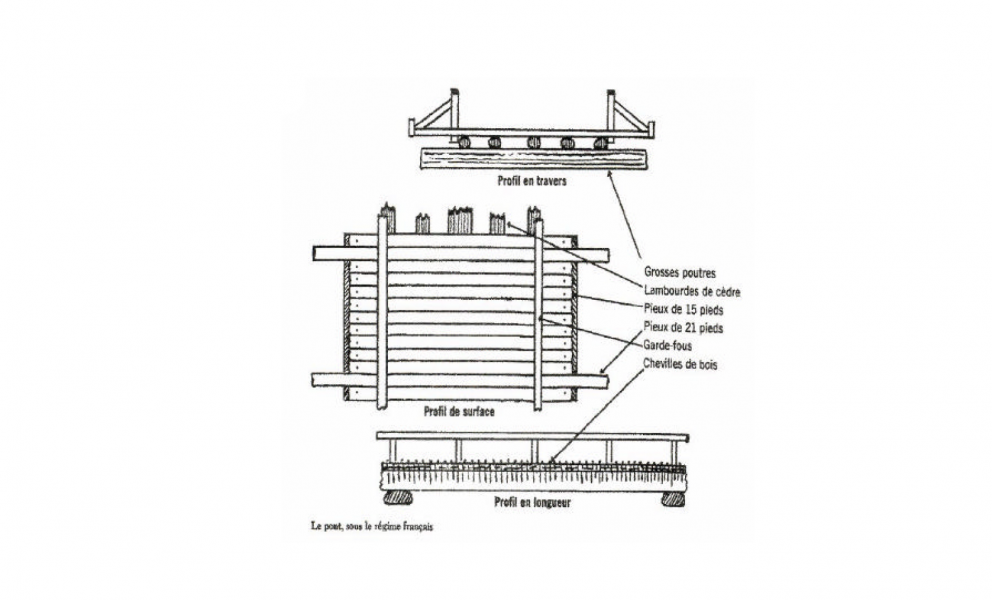

Voici quelques coordonnées sur la construction des ponts sous le régime français livrées par l'historien Marcel Trudel :

« Les routes de terre apparaissent dans le premier quart du XVIIe siècle : ce sont d'abord des chemins seigneuriaux qui longent le fleuve pour unir les habitations d'une même seigneurie; puis après la mise en place d'un grand-voyer, un petit réseau de chemins du roi se développe en tronçons.

Les ponts, d'une largeur de 15 pieds et d'une longueur maximale d'environ 40, ne servent guère à enjamber que les ruisseaux; dès qu'un cours d'eau a quelque peu d'importance, on se contente d'y établir un service de bac.

De plus, on construit les ponts par corvées, en prenant le bois, sans le payer, sur les terres les plus voisines puisque, dit-on, les propriétaires des terres environnantes retirent plus de commodités de ces ponts ».

La Construction du pont de la rivière de La Tortue

Le 23 février 1724, devant le notaire Guillaume Barette, Pierre Lefebvre, un maître charpentier de La Prairie, convient avec le père d’Heu, s.j., délégué par les habitants de la Prairie, des « marches Et Convantions » pour la construction du pont sur la rivière de la Tortue; je vous présente des extraits du devis de menuiserie Barette Guillaume, Marché entre les jésuites et Pierre Lefebvre, 23 février 1724, S.G.C.E.

Lefebvre, 23 février 1724, S.G.C.E. :

§ 1. « led Sr Le feibvre promet Et Soblige de faire et parfaire a Ces fraix Et depent un pont public Sur La Riviere de la tortue a Lendroit ou Il a Esté marque par Le Sr René dupuy Comis a la grand voirie,

§ 2. lequel pont Sera fait du bois dont La teneur Ensuit premieremt Tous Les poteaux Semeles appuis de poteaux Et Les grosses pieces quy se planteront En haut Sur Les poteaux Seront tous de Chesne blanc,

Les poteaux semelles (de quatorze pouces de diamètre) correspondent aux « Lambourdes de cèdre » sur le croquis. Les appuis de poteaux correspondent aux « Grosses poutres » sur le croquis.

« Les grosses pièces quy se planteront En haut Sur Les poteaux » sont plus difficiles à identifier. On peut aisément penser que l’on désigne ainsi, ici, la suprastructure des garde-fous et de leurs poteaux de soutien. Car ainsi, le texte aura précisé – cela semble son intention – que tout le pont, si ce n’est le cas échéant les chevilles ou les pitons, d’une part, et les pièces de travers « du meillieur bois que led feivre poura trouver a portée » sera de chêne blanc.

§ 3. Les pieces de traver Sur Lesquels ont passera Et quy Serviront de Chemin Seront du meillieur bois que led feivre poura trouver a portée Et Seront Escaris du moins Sur une face afin que le dessus dud pont fait uny Et auront au moins quinze pied de long,

Les pièces de travers correspondent aux « pieux de 15 pieds »sur le croquis et comprennent vraisemblablement les « pieux de 21 pieds » sur le croquis.

§ 4. Les gardes foux Seront aussy de bon bois, Les poteaux auront pour Le moins quatorze pousce de diametre Les Semelles autant Et Les apuis presque autant Le tout bien Enchasse dans de bonnes mortoises Et arresté avec de gros pitons de fer ou du moins de bonnes chevilles de bois de Chesne blanc

« Les garde foux » correspondent aux « Gardefous » sur le croquis. Les poteaux dont il est question ne sont pas spécifiés, mais ils désignent vraisemblablement les poteaux de soutien des garde-fous, que l’on voit sur le profil en travers et sur le profil en longueur du croquis. Les « apuis » correspondent eux, aux « Grosses poutres » sur le croquis. Enfin les gros pitons de fer ou du moins de bonnes chevilles de bois de chêne blanc correspondent aux « Chevilles de bois » sur le croquis.

§ 5. Lequel dit Sr Le feivre promet Et Soblige de Rendre Led pont parfait Sur Lade riviere de La tortue Et achevé pour le plus tard au vingt Sixiesme de Juillet prochain de tel Sorte quil Sera loisible aud temps a toutes personne dy passer avec Leur harnois autant que Sera Leur besoin

§ 6. Comme aussy Led Le feibvre promet Et Soblige de garantir Led pont pour un an Et Jour apres La perfection diceluy Selon La Coutume ordinaire En Sorte que Sil Est Emporté ou Endommagé par Les glaces ou autrement avant Led t temps de lad e garantie Il Sera tenu Comme Il promet Et Soblige de Le Refaire de nouveau a Ces fraix Et de pans

§ 7. Et outre moyennant La Somme de quatre Cens Livre monnaye de France que Led Reverand pere dheu Sengage de Luy payer Sur ce que les habitants Luy doivent donner Comme Ils En Sont convenus tous Ensemble

§ 8. Savoir deux cent Livre a fur Et a mesure que les ouvrages dud pont Se feront Et les deux Cent Livre Restant Luy Seront payés a la Toussain prochain ou plutot Sy faire Se peut

§ 9. fait Et passe aud Lieu de la prairie de la magne maison de madame dumay En pnce des Sr Estienne detaily Et Jean francois dumay Tesmoins »

Il est toujours intéressant de faire les liens entre les personnes présentes lors d’actes notariés ou autres documents. Ainsi à la lecture de ce contrat on peut noter :

– que madame Dumay, c’est Jeanne Roinay veuve d’Étienne Bisaillon et de François Demers, la mère de Jean-François Demers.

– que les parents de Jean-François Demers (un des deux témoins) sont Jeanne Roinay (la demi-sœur de Catherine Daubigeon) et François Demers. À noter que Jean-François Demers signe François Dumay.

– que le notaire Guillaume Barette, l’époux de Jeanne Gagné est le gendre de mon ascendant Pierre Ganier.

– que le menuisier Pierre Lefebvre est le fils de Pierre Lefebvre et de Marguerite Gagné, la sœur de Pierre Ganier. Pierre Lefebvre est donc le neveu de Pierre Ganier comme le prouve sa signature, identique sur le devis de menuisier et sur l’acte de baptême de sa fille Anne Catherine. En effet, lorsque Pierre Lefebvre et son épouse, Marie Louise Brosseau, font baptiser leur fille Anne Catherine, le 17 janvier 1718, à La Prairie, le père présent signe ainsi :

– qu’Étienne Deniau dit Détaillis, témoin, a épousé en 1718, Catherine Anne Bisaillon, la petite-fille de Pierre Ganier, la fille de Catherine Gagné et de Benoît Bisaillon.

Le pont construit

Qu’advint-il de ce pont tant réclamé par les habitants de La Tortue à La Prairie? Eh bien il fut construit en 1724 et il remplit ses fonctions durant huit ans quand, à ce moment, il fut nécessaire de construire un nouveau pont. Lavallée Louis, LA PRAIRIE EN NOUVELLEFRANCE, 1647-1760, Étude d’histoire sociale, Mc-Gill-Queen’s University Press, 1993, p. 167-170.

Michelet a bien dit : « l’histoire est d’abord toute géographique ». Lavallée Louis, LA PRAIRIE EN NOUVELLEFRANCE, 1647-1760, Étude d’histoire sociale, Mc-Gill-Queen’s University Press, 1993, p. 167-170.

Bibliographie

(1) Gagné Robert, Instrument de recherche sur Pierre Ganier fils de Pierre Gasnier et de Marguerite Rosée, Association des familles Gagné et Bellavance, 1994, p.8.

(2) Beaudry Charles, La Borgnesse : une légende vivante, Deux mille ans d’histoire, Le Reflet, Trans Mag, 2000, p. 10.

(3) Lacroix Yvon, Les origines de La Prairie, (1667-1697), Cahiers d’histoire des jésuites, No 4, Bellarmin, 1981, p. 96-104.

(4) Trudel Marcel, Histoire de la Nouvelle-France, Tome IV, La Seigneurie de la Compagnie des Indes Occidentales, (1663-1674), Fides, 1997, p. 391.

(5) Lavallée Louis, LA PRAIRIE EN NOUVELLEFRANCE, 1647-1760, Étude d’histoire sociale, Mc-Gill-Queen’s University Press, 1993, p. 167 – 170.

(6) Procès-verbaux des grands voyers, 9 août 1708, Société de généalogie des Cantons de l’Est (S.G.C.E.)

(7) Barette Guillaume, Assemblée des habitants de La Prairie, 25 janvier 1722, S.G.C.E.

(8) Raimbault Pierre, Assemblée des habitants de La Prairie, 10 août 1722, S.G.C.E.

(9) Ordonnance de l’intendant Michel Bégon, 17 janvier 1723, S.G.C.E.

(10) Barette Guillaume, Assemblée des habitants de La Prairie, 25 août 1723, S.G.C.E.

(11) Trudel Marcel, Initiation à la Nouvelle-France, histoire et institutions, HRW, 1971, p. 204-206.

(12) Barette Guillaume, Marché entre les jésuites et Pierre Lefebvre, 23 février 1724, S.G.C.E.

Remerciements

Merci à monsieur Gilbert Beaulieu de la Société d’histoire de La Prairie de la Magdeleine, à madame Muguette Toupin, à monsieur Frédéric Brochu, archiviste, tous deux membres de la Société de généalogie des Cantons de l’Est, sans oublier Jean Gagné, mon frère, pour sa contribution à la correspondance, croquis – devis de menuiserie.