Méthodologie

Les enjeux reliés à l’agriculture ont toujours suscité mon intérêt. Je suis née sur une ferme maraîchère située dans la Paroisse de La Prairie et devenue en 1958 la ville de Brossard. J’ai vécu les travaux et les jours d’une localité rurale qui allait bientôt disparaître sous la poussée de l’urbanisation. Je fus aussi témoin de l’implication de mon père, Roméo Sainte-Marie qui, en tant que secrétaire-trésorier de la Société d’agriculture du comté de La Prairie et président de l’Association des jardiniers-maraîchers de la région de Montréal, a mené le combat du militantisme agricole avec fierté et détermination.

Dans ce texte, j’utiliserai en grande partie les données et les informations tirées de documents de l’Association des jardiniers-maraîchers de la région de Montréal, de mes archives personnelles, soit des découpures de presse et des photos, ainsi que du Rapport de la commission royale d’enquête sur l’agriculture au Québec publiée entre 1967 et 1969 (Commission April).

Dès le milieu du 19e siècle, les agriculteurs québécois se sont regroupés pour défendre leurs intérêts. La mise sur pied de sociétés d’agriculture, de cercles agricoles et de syndicats des cultivateurs avait pour but la diffusion des meilleures pratiques agricoles, la protection ainsi que le développement de divers services pour faciliter la mise en marché des produits de la ferme.

Mais c’est véritablement dans le premier quart du 20e siècle que sont créées deux organisations majeures du monde agricole, soit en 1922, la Coopérative fédérée du Québec (La Coop fédérée) et en 1924, l’Union catholique des cultivateurs (UCC) devenue en 1972, l’Union des producteurs agricoles. (UPA)

du Vieux-Montréal. Camions et chevaux sont

stationnés pour la vente des fruits et légumes.

À l’arrière-plan, on aperçoit l’hôtel de ville de

Montréal et l’hôtel Nelson.

BAnQ. E6, S7, SS1, D43049

D’autres regroupements d’agriculteurs occupent le terrain des « spécialités régionales ». Dans la région de Montréal, la fertilité des sols, le climat ainsi que la proximité d’un marché urbain favorisent la culture des fruits et des légumes. Au début du 20e siècle, on retrouve sur l’ile de Montréal de nombreuses paroisses rurales où l’agriculture est l’occupation principale des habitants. Plusieurs associations rassemblent les agriculteurs et mettent de l’avant des foires agricoles, des expositions ou des conférences.Létourneau, Firmin, Histoire de l’agriculture (Canada français). 1959

L’Association des jardiniers-maraîchers de la région de Montréal (AJMRM)

À la Côte-des-Neiges, quelques producteurs spécialisés en culture maraî-chère et fruitière fondent, en 1909, l’Association des jardiniers-maraîchers du Québec qui deviendra, en avril 1945, l’Association des jardiniers-maraîchers de la région de Montréal. Son président fondateur, Adrien Moquin, est un cultivateur du comté de La Prairie.

L’association regroupe les agriculteurs dont l’activité principale est la production de fruits et de légumes pour la vente à l’état frais (laitues, concombres, tomates, fraises…). Les denrées sont écoulées sur les marchés publics de Montréal, particulièrement au marché Bonsecours.

À l’époque de la mise sur pied de L’AJMRM (1945), la production maraîchère et fruitière se maintient dans les zones rurales de l’île de Montréal, en particulier dans les parties sud et ouest de l’île, et déborde sur l’Ile Jésus (Laval) ainsi que sur la rive sud, soit dans les comtés de La Prairie, Napierville et Châteauguay. Au cours des années 1960, l’urbanisation envahira une grande partie de ces régions obligeant la culture maraîchère à se déplacer vers les comtés de Châteauguay (Sainte-Clotilde), Napierville et Huntington (Sherrington) qui deviendront, en quelques années, le jardin horticole du Québec. Québec, Rapport de la commission royale d’enquête sur l’agriculture au Québec. La mise en marché des fruits et des légumes au Québec. Gouvernement du Québec, 1967. p.7-17

Du marché Bonsecours au Marché central métropolitain

Depuis le milieu des années 1920, les agriculteurs de Montréal et des environs se rendent au vieux marché Bonsecours pour écouler leurs produits. Sur la Place Jacques-Cartier, épiciers, grossistes et marchands arrivent tôt le matin afin de se procurer les fruits et les légumes frais du jour. Mais déjà, au début des années 1940, les installations désuètes du marché Bonsecours, l’expansion urbaine ainsi que le besoin de répondre à la demande d’une population croissante incitent l’Association des jardiniers-maraîchers à réclamer la construction d’un nouveau marché. Afin d’accélérer la décision des autorités provinciales et municipales, la direction de l’AJMRM crée, en 1948, la compagnie du Marché central métropolitain inc. (MCM) qui donne droit à

la vente d’actions et à l’obtention de subventions gouvernementales.Association des jardiniers-maraîchers du Québec. 1945-1995. (cahier spécial)

En 1953, le maire Camillien Houde cède à la compagnie un terrain de 107 acres situé à l’angle du boulevard de l’Acadie et du boulevard Crémazie. Une subvention provinciale de 2 millions ainsi que l’implication et le soutien financier de l’AJMRM contribuent à la construction du Marché central métropolitain, qui ouvre enfin ses portes au printemps 1960.Québec, Rapport de la commission royale d’enquête sur l’agriculture au Québec. op. cit. p.35

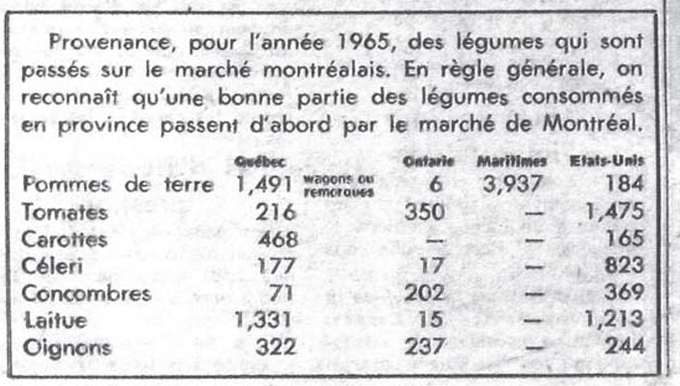

Ce nouveau marché possède la section « marché des cultivateurs » qui est réservée exclusivement aux agriculteurs et commerçants pour la vente en gros des fruits et des légumes cultivés au Québec. Sur le même terrain, une centrale d’arrivage et de distribution très bien desservie par les lignes ferroviaires du Canadien Pacifique et du Canadien National, importe à pleins wagons des fruits et des légumes en provenance des États-Unis, de l’Ontario et des Maritimes. Grossistes, épiciers et acheteurs de chaînes d’alimentation s’y approvisionnent en produits d’importation et en fruits et légumes, ceux-ci étant déjà offerts au « marché des cultivateurs ». Cette situation a pour effet d’exercer une vive concurrence envers les produits locaux et de provoquer un ravalement des prix.Ibid. p. 35-36

AJMRM : une nouvelle direction qui met de l’avant le militantisme agricole

À l’occasion de l’assemblée générale annuelle de l’Association des jardiniers-maraîchers de la région de Montréal tenue le 13 décembre 1965, l’épineuse question de l’importation des fruits et des légumes par rapport à la production locale est longuement débattue en présence de M.Bruno Landry, agronome et chef de l’horticulture au ministère de l’Agriculture du Québec ainsi que des représentants de l’inspection fédérale et provinciale. Le nouveau président élu, M. Roméo Sainte-Marie, également secrétaire-trésorier de la Société d’agriculture du comté de La Prairie depuis 1951, « se dit prêt à travailler pour le bien des jardiniers et à consacrer son temps à la mise en place d’un système d’organisation visant les producteurs. » Le Québec Horticole, Jan-Fév-1966.

Militant de la première heure, M. Sainte-Marie agissait comme vice-président de l’AJMRM depuis une dizaine d’années. Descendant d’une famille pionnière établie dans la seigneurie de La Prairie-de-la-Madeleine au tout début du 18e siècle, il avait repris les rênes de la ferme ancestrale située dans la Paroisse de La Prairie (Brossard). L’établissement d’une nouvelle ville en 1958 suivi de l’ouverture du pont Champlain en 1962 signera la fin de la vocation agricole du lieu. Également impliqué au niveau de la Compagnie du Marché central métropolitain (MCM), il fut présent lors de la mise sur pied de la compagnie et a siégé au conseil d’administration de 1948 à 1966. Le nouveau président était donc déterminé à défendre les intérêts des jardiniers-maraîchers et à mettre en place des mesures pour la promotion des fruits et des légumes du Québec.

BAnQ. E6,S7,SS1, 50139

De l’agriculture traditionnelle à l’agroéconomie.

Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, l’agriculture au Québec vit une période de transition. La ferme traditionnelle, souvent orientée vers les besoins de la famille, est remise en question, d’autant plus qu’il est de plus en plus difficile d’en assurer la rentabilité. Entre 1946 et 1960, le revenu agricole atteint seulement 40 % du revenu des autres travailleurs. Cette situation provoque la disparition d’un grand nombre de fermes marginales en plus d’accélérer l’exode rural.Linteau-Durocher-Robert-Ricard. Histoire du Québec contemporain : le Québec depuis 1930, Québec, Boréal compact. 1989. p.24

Nombre de fermes au QuébecIbid- p. 259-268 et p. 491-500.

1941 – 154 669 fermes

1951 – 135 000 fermes

1961 – 95 777 fermes

1971 – 61 000 fermes

2016 – 28 919 fermes

Source : Statistiques Canada

La réduction de la main-d’œuvre oblige l’exploitation agricole à se mécaniser et à améliorer les méthodes de culture. En 1961, 63 % des fermes ont un tracteur en comparaison de 23 % en 1951.Ibid- p. 264.Au cours des années 1950, la politique agricole du gouvernement Duplessis est très attentive aux besoins des agricul-teurs. D’abord, il encourage l’électrifi-cation des campagnes : alors qu’en 1945, seulement 28 % des fermes du Québec bénéficient de l’électricité, le pourcentage passe à 97 % en 1961.Dorion, Marie-Josée. « L’électrification du monde rurale québécois ». Revue d’histoire de l’Amérique française, vol. 54, nO1, 2000. p.24. Sur le site Érudit. www.erudit.org La proportion du budget allouée au Ministère de l’Agricul-ture est plus importante depuis l’arrivée au pouvoir de l’Union nationale (4,6 % en 1955-1956 comparé à 2,3 % pour l’Ontario).Blais, André, « La politique agricole du gouvernement québécois » 1952-1973. Recherches sociographiques-202 (1979) p. 179. Sur le site Érudit.

L’aide financière au cultivateur permet, entre autres, la mise en place d’un programme d’assainissement du sol (drainage, travaux mécanisés), celui du crédit agricole pour l’établissement de fils de cultivateur et le remboursement des dettes ainsi que de l’octroi de différentes subventions pour la recherche et l’enseignement.Ibid. p. 182-186

Ces mesures de soutien contribuent à améliorer le rendement de la ferme et à favoriser son intégration graduelle au sein de l’économie de marché. Mais s’il veut assurer la rentabilité de son entreprise, l’agriculteur doit, d’une part, investir dans l’achat de machinerie moderne, de bâtiments, de semences et de fertilisants, d’autre part, s’il veut écouler ses produits, on l’oblige à se conformer aux besoins dictés par des intermédiaires de plus en plus puissants constitués de grossistes, d’acheteurs de chaînes d’alimentation, de préemballeurs et de transformateurs bien au fait des conditions du marché et devant lesquels il n’a pratiquement aucun pouvoir de négociation. Si les grandes exploitations maraîchères réussissent à tirer leur épingle du jeu, ce n’est pas le cas des moyens et des petits producteurs, qui se retrouvent souvent dans une situation financière difficile.Québec, Commission royale d’enquête sur l’agriculture au Québec. « L’évolution de l’agriculture et le développement économique du Québec »,1946 à 1976. Québec 1967. p.113-119

Les jardiniers-maraîchers en grève !

JUILLET 1966. Les 1200 membres de l’Association des jardiniers-maraîchers de la région de Montréal sont en colère : le lundi 1er août, ils déclencheront la grève ! Les journaux étalent à pleine page les grands titres qui font état de leurs revendications.

Par la voix de son président, M. Roméo Sainte-Marie, l’association dénonce les pratiques des grossistes et des acheteurs de chaînes d’alimentation qui s’appro-visionnent aux États-Unis, en Ontario et dans les Maritimes au moment où la récolte des fruits et légumes du Québec est mise sur le marché local. Ces arriva-ges de l’extérieur, en pleine période de production québécoise, provoquent un engorgement du marché qui oblige les cultivateurs à vendre à perte. Des pratiques de «dumping », parfois encouragées par quelques gros acheteurs locaux, font tomber les prix, si bien que le jardinier n’a d’autres solutions que de ralentir sa production ou bien de laisser les légumes dans le champ, évitant ainsi de payer les coûts reliés à la cueillette et au transport à Montréal. Montréal-Matin, édition du jeudi 21 juillet 1966. Le Nouveau Samedi, édition du 30 juillet 1966. Le Petit Journal, édition semaine du 31 juillet 1966.

En 1967, la Commission royale d’enquête sur l’agriculture au Québec, connue sous le nom de Commission April, souligne, entre autres, les principaux problèmes de la mise en marché des fruits et légumes au Québec. Tout en plaidant pour le développement d’une agriculture concurrentielle, le rapport donne quelques exemples qui appuient les doléances de l’Association des jardiniers-maraîchers.

On y apprend que seulement 23 % des fruits et des légumes consommés dans l’agglomération de Montréal en 1966 proviennent du Québec. Et si on limite l’évaluation à des cultures possibles dans nos zones agricoles, alors dans ce cas, seulement 36 % de la consommation de l’agglomération vient du Québec. Québec, Rapport de la Commission d’enquête sur l’agriculture au Québec, 1967, op. cit. p.14

« Cet état de choses nuit grandement à l’économie du Québec », affirme M. Sainte-Marie. « Non seulement les agriculteurs assument de lourdes pertes financières, mais aussi le consommateur doit payer plus cher ses fruits et légumes achetés à l’épicerie. »

Demandes formulées par l’Association des jardiniers-maraîchers

Comme solution à la concurrence extérieure et dans le but d’établir un meilleur équilibre entre producteurs et acheteurs, l’organisme de défense des maraîchers réclame du gouvernement la création d’une commission de contrôle de l’importation qui réunirait les représentants des principaux agents de mise en marché : producteurs, commerçants, grossistes et consommateurs.

L’Association des jardiniers-maraîchers plaide également pour « l’achat chez-nous » ainsi que pour l’identification des produits québécois sur les tablettes des épiceries. Dans le but d’atteindre cet objectif, M. Sainte-Marie suggère la mise sur pied d’un service d’information voué à la promotion des fruits et légumes du Québec auprès des détaillants et

des consommateurs.

Ce thème récurrent de l’étiquetage sera repris en 2008 lors de la Commission sur l’avenir de l’agriculture et de l’agroalimentaire québécois. (Commission Pronovost) « En épicerie, les produits dont la provenance québécoise est clairement mentionnée sont l’exception plutôt que la règle. Pourtant, de larges consensus sont établis depuis de nombreuses années en faveur de l’étiquetage des produits québécois. » Québec, Commission sur l’avenir de l’agriculture et de l’agroalimentaire québécois. « Agriculture et agroalimentaire québécois (ressource électronique) : assurer et bâtir l’avenir : rapport. », 2008. p. 119

Les maraîchers ont gain de cause.

Confrontés au mouvement de protestation des 1200 membres de l’Association des jardiniers-maraîchers, les grossistes et les détaillants concernés acceptent de collaborer. Une semaine de rencontres et de pourparlers a convaincu 75 % d’entre eux du bien-fondé des revendications des maraîchers, d’où la décision de suspendre la grève et d’effectuer plutôt une manifestation en bonne et due forme devant les établissements des grossistes et des commerçants qui demeurent récalcitrants.

Dans l’édition du 1er août 1966, un journaliste du « Montréal Matin » s’étonne du dénouement rapide de la confrontation. « Si plusieurs conflits ouvriers trainent en longueur, dans notre province, d’autres se règlent à l’amiable avant qu’ils ne causent un tort irréparable à la population »

Dans la foulée de la Révolution tranquille, le monde agricole vit une transformation profonde qui se traduit par une montée du militantisme. Au cours des années 1960, les agriculteurs se sont mobilisés pour revendiquer un revenu décent et de meilleures conditions pour la vente de leurs produits. Soumis à l’impératif du marché, ils ont modernisé leurs exploitations et participé pleinement au renouveau économique et social du Québec.

C’est dans ce contexte que l’Association des jardiniers-maraîchers de la région de Montréal a voulu répondre aux nombreux défis posés par la présence d’une nouvelle industrie agroalimentaire et qu’elle a milité pour la promotion des intérêts de la classe horticole.

Article signé Jacques Benoit.