La vie domestique

Grand-mère apprêtait un bon lot de légumes pour la conservation : ketchup, betteraves dans le vinaigre et cornichons salés. On cannait aussi des tomates et du maïs. La cave servait à garder au frais certains légumes récoltés à l’automne : carottes, navets, choux, pommes de terre, betteraves… On échangeait avec un cousin de Saint-Rémi qui avait des pommiers quelques caisses de tomates pour l’équivalent en pommes. Grand-mère aimait orner le devant de la maison d’un peu de fleurs qu’elle disposait dans deux cuves de bois. A l’automne, elle entreposait ses plants de quatre-saisons à la cave, dans des boîtes à beurre. Elle n’oubliait pas de les arroser deux fois au cours de l’hiver.

A la maison, il n’y avait, en ce temps-là, ni électricité, ni téléphone, ni eau courante. On s’éclairait à la lampe à l’huile. Une fournaise à charbon de forme cylindrique, près de la paroi séparant le salon des deux chambres du rez-de-chaussée, assurait le chauffage ailleurs que dans la cuisine. La chaleur produite se répandait dans les deux chambres dont les portes demeuraient ouvertes et montait à l’étage adoucir la température de la grande pièce sous les combles où les garçons dormaient dans leurs lits sur de confortables paillasses bourrées de feuilles de maïs séchées. Le poêle de la cuisine chauffait au bois. Grand-père récoltait son bois au bout de la terre et, après l’avoir scié en rondins et fendu, il le laissait sécher dans la remise attenante à l’étable. Chaque jour où il fallait chauffer, il allait en quérir pour remplir la boîte à bois près du poêle.

Le puits dont on tirait l’eau était situé dans l’étable. C’était commode pour abreuver les animaux qui en consommaient une bonne quantité. Pour les besoins de la maison, on la transportait chaque jour dans des chaudières. En dehors de la saison froide, on recueillait l’eau de pluie dans une tonne qui la recevait de la gouttière du toit au bout de la maison. On se servait de cette eau pour laver les légumes, le plancher et ce qui était assez sale. Elle était cependant trop dure pour le lavage. A cette fin, grand-père allait en chercher au fleuve dans une tonne placée sur le stone boatstone boat : traîneau servant à transporter de la pierre. Le vocable bob désigne un traîneau de chantier. Il est possible que dans le langage populaire boat ait remplacé bobque tirait un cheval. Sauf quand il faisait froid, grand-mère faisait la lessive sur la galerie à l’aide d’une machine à laver actionnée manuellement. Elle utilisait le savon Barsalou.

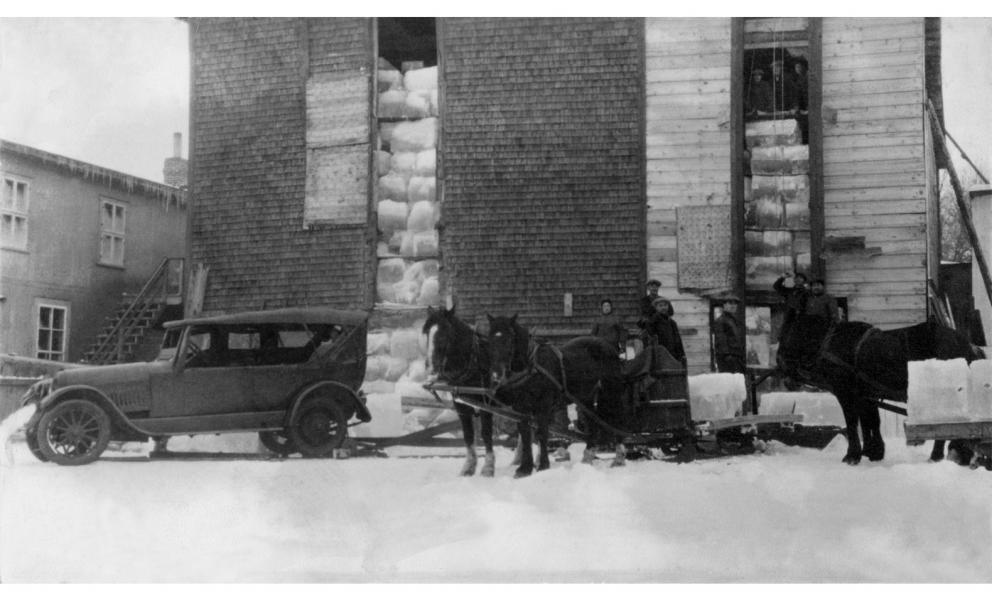

Durant la belle saison, on mangeait dans la cuisine d’été. C’était une petite construction située à une vingtaine de pieds de la maison. Le bâtiment avait deux portes pleines, l’une faisant face au fleuve et l’autre au chemin public. La porte avant était doublée d’une porte avec moustiquaire. Une fenêtre, de chaque côté éclairait l’intérieur. On y trouvait un poêle à l’huile pour la cuisson des aliments, une table à abattants couverte d’une nappe cirée et des chaises. Les aliments périssables étaient conservés dans une glacière. La glace utilisée était récoltée sur le fleuve, en janvier, par grand-père. Il l’entreposait alors dans un abri adapté chez un voisin, le juge Pelletier, qui passait l’été dans sa grande maison de pierre (encore existante). Le temps venu, la famille Desrosiers avait sa part de cette glace.

Au début, il n’y avait pas de cabinet d’aisance dans la maison. On allait faire ses besoins dans les latrines situées de l’autre côté du chemin pour éviter que les odeurs qui pouvaient en émaner ne viennent indisposer les habitants du logis. Cet éloignement relatif était peu pratique pour les besoins d’évacuation nocturnes et hivernaux. On utilisait alors le pot de chambre dont on se hâtait de disposer du contenu en lieux appropriés le moment venu. Pour agrémenter un peu les courtes visites aux closets, on en avait tapissé l’intérieur de feuilles du Supplément de la Presse, surtout celles comportant des photographies de la blonde Pearl White, une actrice de l’époque. Un peu plus tard, grand-père installa une toilette dans la maison. Du genre de la précédente, on y recouvrait les éléments malodorants de chaux pour en atténuer les relents et on en effectuait régulièrement la vidange. En ces temps, le papier hygiénique était constitué de carrés de papier journal.

Les divertissements

Les fins de semaine d’été, il y avait du cinéma au village. Grand-père aimait y aller avec sa plus jeune. On s’y rendait à pied par le chemin d’en bas qui longeait le fleuve. Le cinéma était situé sur la rue Saint-Ignace, du côté du fleuve. Il était dans la cour de la troisième maison en arrivant au village, après celles de Médor Moussette et de Joseph Dubois. Entre la demeure des Dubois et celle de Joseph Paul Hébert, le propriétaire, un étroit passage donnait accès au guichet où on payait son droit d’entrée au cinéma. Il s’agissait d’une construction fort simple dont le toit était constitué de feuilles de tôle. Ce toit était percé d’un trou pour laisser place au tronc d’un arbre dont les ramures s’épanouissaient plus haut. Le plancher de la salle était pavé de briques et accommodait une cinquantaine de chaises. Le prix d’entrée pour une représentation était de 25 cent. La guichetière à qui on payait cette somme était la voisine du propriétaire, Madame Purissima Dubois. Personne accueillante au teint pâle accentué par une chevelure noire frisottante, elle portait un beau chemisier d’un blanc toujours impeccable mettant en valeur ses formes rondelettes. Conquis par son sourire, plusieurs de la gent masculine s’attardaient un moment pour un brin de causette au moment de payer le droit d’entrée. Quant aux films qu’on présentait au cinéma, ils étaient muets. L’action qui s’y déroulait était habilement accompagnée par la musique du pianiste Harold Sainte-Marie.

A part ces visites estivales au cinéma, parents et enfants sortaient peu ensemble sauf, bien entendu, pour aller en voiture à la messe du dimanche. Après la messe, on s’attardait un peu à jaser avec des connaissances avant de reprendre le chemin du retour.