Lorsqu’on circule sur la route 104 en direction de Saint-Jean, on peut voir à environ 7 km de l’agglomération de La Prairie un monument de pierres et une croix en bois, à l’intersection d’un chemin de rang, avant de franchir la rivière l’Acadie. C’est le chemin de la Bataille qui traverse le rang qui porte le même nom.

Les premières concessions y furent accordées en 1726 par les Jésuites, alors propriétaires de la seigneurie de Laprairie de la Magdeleine. Le rang portait alors le nom de Côte Saint-François-Borgia mais la population locale l’appelait communément la Bataille, en mémoire d’un célèbre combat qui s’y déroula en août 1691. Le monument de pierres ou cairn, érigé en 1923 sur le lopin de terre donné à cette fin par David Daigneault, rappelle effectivement la bataille en question. La croix, érigée en 1891 par la population du rang, souligne aussi l’événement. Un ruisseau coule sous le chemin de Saint-Jean à quelque 100 mètres de l’intersection et vient ensuite passer sous le chemin de rang : c’est le ruisseau de la Bataille. Chemin, rang, côte, ruisseau, et aussi montée et, plus récemment, rue de la Bataille rappellent tous le même événement historique.

Le lecteur intéressé pourra consulter, au local de la Société d’histoire de La Prairie-de-la-Magdeleine, le document « La croix de chemin à la mémoire du combat du 11 août 1691 » et, sur le combat lui-même, le livre « 1691 : La bataille de La Prairie ».

Attachons-nous maintenant à la petite histoire de la Côte Saint-François-Borgia ou Côte de la Bataille, en particulier à celle de ses débuts et de ses premiers concessionnaires.

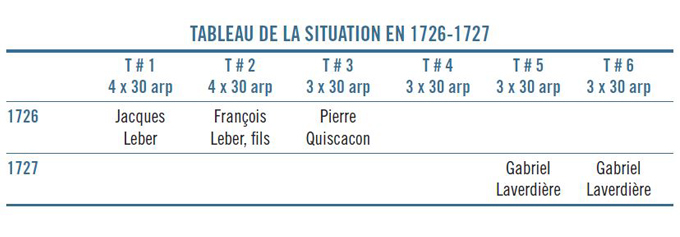

Les premières concessions de cette côte, à être inscrites au terrier des seigneurs jésuites, datent de 1726 et le notaire Barette en signe les contrats. Au matin du 6 octobre, Jacques Leber reçoit une terre de 4 arpents de front sur trente de profondeur et en après-midi, son frère François s’en voit aussi accorder une également, adjacente et de même grandeur. Pour sa part, Pierre Quiscacon reçoit une terre de 3 arpents de front sur 30 de profondeur, voisine du lot précédent.

Jacques et François sont les fils de Jacques Leber, capitaine de milice de La Prairie tandis que Pierre est amérindien et fils adoptif du même capitaine. Les lots portent respectivement les numéros T1, T2 et T3 du premier terrier de la seigneurie, ou ancien terrier, comme on le désignera par la suite.

Le 12 novembre de l’année suivante (1727), les Jésuites concèdent à Gabriel Laverdière une grande terre de 6 arpents de largeur sur trente de profondeur, à l’endroit nommé la Bataille au bout des terres de Fontarabie, tel que le mentionne l’acte notarié de Guillaume Barette. Ce lot de double superficie correspond aux lots T5 et T6 du premier terrier.

Ainsi donc, les quatre concessionnaires ci-haut possèdent ensemble 510 arpents en superficie tel que l’indique le tableau pour les années 1726 et 1727. Le lot T4 n’est pas encore concédé.

Ce début prometteur ne durera pas. En effet, Pierre Quiscacon meurt en 1727 et sa terre est cédée par les Jésuites à son père adoptif François Leber, père. Après le décès de ce dernier, la veuve Leber rendra la terre aux Seigneurs en 1740. Gabriel Laverdière décède en 1731 et ses terres retournent aussi aux Seigneurs. Enfin, Jacques Leber trépasse à son tour en 1741 et sa veuve rétrocède la terre. Parmi les quatre pionniers du rang, seul François Leber fils conservera sa concession.

En fait, cette première tentative de développement de la côte des années 1720 aboutira à un véritable échec. Non seulement les terres seront-elles rétrocédées aux Seigneurs mais, de plus, aucune n’aura été défrichée ni même habitée, incluant celle conservée par François Leber fils. Rappelons que la côte de la Bataille est à près de 7 km du village et qu’aucun chemin digne de ce nom n’existe encore. Un sentier menant au fort de Chambly passe sur les terres de Laverdière et coupe celles des Leber; il deviendra chemin de charrette en 1739 seulement. Le chemin vers Saint-Jean ne sera construit qu’en 1748. Dans ce rang éloigné et difficile d’accès, les conditions de vie sont difficiles.

Il faudra attendre les années ’30 pour y voir arriver de véritables pionniers, soit des concessionnaires, résidants et défricheurs. En 1734, Gervais Meunier dit Lafleur reçoit en concession le lot T5, la moitié de l’ancienne terre de Gabriel Laverdière. En 1737, Michel Nicau dit Contois obtient l’autre moitié, le lot T6. Tous les deux vont bâtir maison et grange, défricher, labourer et semer.

Gervais Meunier dit lafleur, né en France, ancien soldat de M. de Lignery, épouse Catherine David en 1712, à Boucherville. Il demeure dans cette région jusqu’en 1722 puis se déplace à La Prairie vers 1723-24. Il réside au fort avec son épouse et ses 6 enfants en 1736 et jusqu’à ce que la terre reçue en concession soit prête à recevoir sa famille.

En 1748, âgé d’environ 71 ans, il cède sa terre à son gendre Jean-Baptiste Bissonnette, époux de sa fille Marie-Anne, moyennant le versement d’une rente. On retrouve alors une maison, des bâtiments et une section labourable de quoi semer 25 minots de grains. Trois ans plus tard, il mandate son fils aîné Jean-Baptiste, âgé d’environ 29 ans, aux fins de reprendre la terre cédée, vu que le gendre n’arrivait pas à verser la rente convenue. Gervais vivra jusqu’à 80 ans et sera inhumé à Chambly, où il vivait avec son épouse, probablement chez l’un de ses enfants.

Nous considérons que Gervais Meunier mérite le titre de premier pionnier de la côte Saint-François-Borgia dite la Bataille. Ses descendants y ont aussi joué un rôle important. Son fils Jean-Baptiste avait déjà une concession depuis 1742, le lot T3, qu’il revendra à son frère Amable en 1753. Élizabeth, fille de Gervais, et son mari Pierre Pommier reprendront en 1767 la terre de Gervais qui était passée entre-temps aux mains d’un nommé Pierre Ranger, marchand de Montréal.

Quelque trois ans après Gervais Meunier, le 15 octobre 1737, Michel Nicau Contois recevait à son tour une concession, le lot T6 voisin de Meunier, soit l’autre moitié de la terre rétrocédée par Gabriel Laverdière. L’acte du notaire Barette précise : au lieu appelé la Bataille. Michel Nicau, immigrant français, fut déporté en Nouvelle-France en 1733, à titre de faux saunier, c’est-à-dire qu’il s’adonnait à la contrebande du sel en France. Il épouse Marie-Anne Magnan l’Espérance à Montréal, le 20 mai 1737, la même année où il obtenait une concession au rang de la Bataille. Nicau y décède en 1750 mais sa veuve continue d’y demeurer. Lorsque Louis Franquet relate son voyage de La Prairie à Saint-Jean en 1752, il passe devant la maison de Nicau et ajoute qu’il y a eu un combat ci-devant. C’est la veuve Contois qui l’habitait à cette époque. En août 1752, elle épouse Jean Catel St-Jean, soldat de la compagnie de Lacorne; elle demeure propriétaire de la terre jusqu’en 1765-66. Nicau fait aussi figure de véritable pionnier.

En 1739, Louis Lacombe reçoit en concession le lot T7, voisin de Nicau, et de mêmes dimensions que le lot de ce dernier. Il devra toutefois le rétrocéder aux Seigneurs en 1751, qui l’accorderont deux jours plus tard à Frédéric Cousin.

Entretemps, en 1741, François Brosseau (Brousseau) se voyait accorder le lot T4 jusque-là inoccupé, voisin de la terre de Gervais Meunier dit lafleur et de mêmes dimensions que le lot de ce dernier. François, né à La Prairie en 1706, épousait en 1729 Josephe Leber, la soeur des voisins François et Jacques Leber des lots T1 et T2 et la fille du capitaine de milice de La Prairie. Il demeurera propriétaire de ce lot pour plus de 25 ans avant qu’il ne soit vendu au nommé Pierre Ranger. Jacques, fils du pionnier François Brosseau, occupera plus tard une terre située non loin de celle de son père.

En 1741, François Leber décède et sa terre (T1) est rétrocédée aux Seigneurs par sa veuve, Barbe-Élizabeth Brosseau, la sœur de François Brosseau ci-haut. Le lot de 4 arpents sur 30 sera concédé à nouveau en 1750 à Bastien Brisson qui le vendra à Louis Payant Saintonge en 1760. Ce dernier le rétrocèdera finalement aux Seigneurs en 1774.

Notons qu’un Pierre Ranger, marchand de Montréal, se retrouve propriétaire des lots T3, T4, T5 et T6 durant les années 1765-1770. On le qualifierait de nos jours de spéculateur immobilier ! Il décède en 1766 et sa succession cède les lots T5 et T6 à Jacques Lacroix. La même succession d’une part vendra le lot T3 en 1771 à Jean Catel, l’époux de la veuve Nicau et d’autre part remettra le lot T4 aux Seigneurs, un peu avant 1780.

Mais, comment localiser aujourd’hui ces premiers lots de l’ancien terrier ?

Même si le Fonds des Jésuites nous indique entres autres les noms des censitaires et les dimensions des terres et que les actes notariés mentionnent les limites physiques et les voisins, aucun repère ne nous permet de situer géographiquement les lots concernés (T1 à T7).

Nous avons dû effectuer une première chaîne des titres, à savoir retracer tous les propriétaires le plus loin possible dans le temps. Le lot qui, de nos jours, est borné partiellement par le chemin de Saint-Jean, la route 104, nous a servi de point de départ.

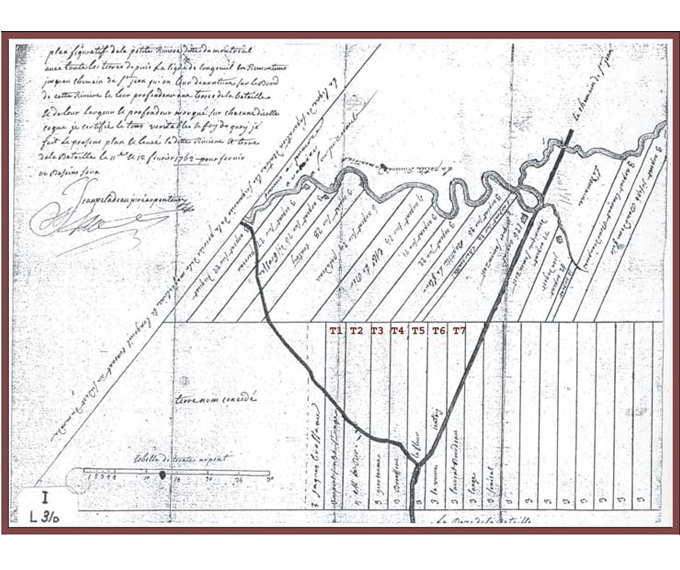

Il nous a été possible de remonter jusqu’à Michel Nicau et d’élaborer le schéma qui suit, à l’aide d’un plan dressé par l’arpenteur Jean Péladeau en 1762.

La ligne en bleu indique le chemin de Saint-Jean ou route 104. Elle borne la terre T6 de Nicau avant d’obliquer vers la droite. Le lot actuel fait 3 arpents de large sur 30 de long, tout comme celui de Michel Nicau dit Contois. Le ruisseau de la Bataille vient couper le chemin du même nom à la limite nord de cette terre. Sur le schéma, le côté nord se situe à gauche et le côté sud, à droite. La deuxième terre au nord, à partir du chemin de Saint-Jean fait encore aujourd’hui les mêmes dimensions que la T6; c’est la terre de Gervais Meunier dit lafleur, soit la T5. Gabriel Laverdière possédait ces deux terres en 1726, comme nous l’avons déjà vu.

Le lot T7 correspond aujourd’hui au premier lot de 3 arpents de large, à partir du chemin de Saint-Jean actuel, soit le début du rang ou chemin de la Bataille sud.

La ligne rouge au bas du rang indique le chemin venant de La Prairie, à l’époque des premiers censitaires de la côte. Ce chemin obliquait vers la gauche, non loin du chemin de rang actuel, et conduisait au fort de Chambly; rappelons qu’il demeure un simple sentier jusqu’en 1739 où il deviendra chemin de charrette grâce aux travaux dirigés par le grand voyer Jean- Eustache Lanouillier de Boiscler. De la même fourche, partait à droite un petit sentier menant à l’endroit où s’élèvera plus tard le fort de Saint-Jean. Amérindiens, voyageurs et contrebandiers s’en servaient bien avant l’arrivée des premiers concessionnaires pour se rendre à la rivière Richelieu et la descendre vers Orange (Albany). Non seulement le trajet est plus court mais de plus il permet d’éviter le poste de contrôle du fort de Chambly et la surveillance des patrouilles effectuées aux alentours. Fait à noter, le tracé de ce sentier demeurera grosso modo celui du chemin de Saint-Jean actuel, construit par le même grand voyer Boiscler en 1748, à l’exception du segment rectiligne entre les lots T6 et T7 qui n’existait pas à l’époque.

En 1762, Jean Péladeau juré arpenteur se rend à la Petite Rivière du Montréal (rivière l’Acadie) pour y dresser le plan figuratif des terres depuis la limite de la seigneurie de Laprairie et celle de Longueuil et bornées d’un bout par cette rivière et de l’autre par les terres de La Bataille. Nous y trouvons des données intéressantes sur les propriétaires des lots de La Bataille.

Nous avons ajouté en couleur, sur le schéma de Péladeau, la numérotation des lots selon l’ancien terrier telle que déjà mentionnée.

Ainsi le tracé actuel du chemin de Saint-Jean se situerait entre T6 et T7 sur le plan de Péladeau jusqu’à l’endroit où il oblique vers la droite pour se confondre avec le chemin du plan. Il est surprenant de constater que le tracé du chemin de Saint-Jean est demeuré le même depuis 1748, à partir de cet endroit jusqu’aux environs de Saint-Luc.

Sur le lot T6, Péladeau inscrit la veuve Contoy en référence à l’épouse de feu Michel Nicau dit Contois mentionné précédemment.

Le lafleur sur le T5 désigne Jean-Baptiste Meunier dit Lafleur, le fils de Gervais. Il possédait la terre depuis le 5 juin 1751.

Le Brousseau sur le T4 se réfère à François Brosseau qui l’occupait depuis 1741.

Le gerreaume du T3 est François Longtin dit Jérôme. Il avait acheté le lot d’Amable Meunier dit Lafleur, le frère de Jean-Baptiste, le 10 avril 1758 devant le notaire Lalanne.

M. Leber (pour : Monsieur Leber), inscrit sur le lot T2, désigne François Leber, fils de François, mentionné précédemment parmi les premiers concessionnaires.

Le St-Onge du lot T1 désigne Louis Payant dit Saint-Onge qui venait d’acheter cette terre de 4 arpents sur 30, le 28 février 1760 devant le notaire Lalanne. Le contrat d’achat indique bien 4 arpents alors que le plan de Péladeau n’en accorde que 3. Quand St-Onge rend sa terre aux Seigneurs en 1774, l’acte notarié spécifie toujours 4 arpents.

Le Jacques Brosseau du lot voisin serait selon nous le fils de François du lot T4. On retrouve ce Jacques à cet endroit dans les années qui suivent mais aucune trace avant 1762. Soit qu’il occupait cette terre sans en être le concessionnaire en bonne et due forme, soit que l’acte de concession ait disparu ou demeure introuvable.

Précisons que la numérotation utilisée change dès que les Jésuites concèdent des terres au nord de T1, de sorte que le lot T1 devient T11, T2 devient T12 et ainsi de suite. Selon la date, T14 peut donc identifier l’ancien T4, ou le nouveau T14 plus loin au sud.

Peu importe le numéro du lot figurant au terrier en 1762, la terre située au sud de celle de la veuve Contoy (à droite sur le plan de Péladeau) est celle de Laurent Bourdeau, concédée auparavant à Louis Lacombe le 12 mai en 1739. Rétrocédée aux Seigneurs par Lacombe en 1751 puis concédée à Frédéric Cousin deux jours plus tard, elle est vendue à Joseph Piédaleu en 1754. Laurent Bourdeau s’y retrouve en 1762 mais l’acte d’achat n’a pu être retracé.

Le voisin de Bourdeau, désigné lange sur le plan de Péladeau, identifie L’Ange Cusson, veuf de Catherine Bisaillon et époux en 2e noces de Marie-Louise Bourdeau.

Enfin le dernier sur le plan, Senécal, réfère probablement à Laurent Senécal, le fils de Pierre qui possédait un lot de 4 arpents à cet endroit en 1746.

Nous souhaitons que d’autres chercheurs poursuivent ce travail d’identification des pionniers pour les autres côtes de la seigneurie de La Prairie-de-la-Magdeleine.