- Au jour le jour, avril 2019

Entre rêve et réalité

Les propositions qui suivent sont tirées des procès-verbaux du conseil municipal de La Prairie.

Novembre 1887: une compagnie de téléphone est prête à établir un bureau à La Prairie à condition d’être exemptée de payer la taxe commerciale. Le téléphone était déjà installé chez le marchand général Hyacinthe Sylvestre depuis mars 1883.

Février 1888: projet d’installation d’une conserverie de viandes, de fruits et de légumes qui emploierait une cinquantaine de personnes.

Août 1923: le conseil discute de l’installation probable sur le rue Sainte-Rose de la cie de de construction automobile Anglo American Motors Limited.

Décembre 1927: lettre à la Wright Aircraft Co. lui offrant terrain, eau et électricité pour l’établissement de leur manufacture d’aéroplanes.

Juin 1927 : les membres du conseil discutent de l’établissement d’une école d’aviation et d’une base aérienne

Septembre 1928: lettre à la General Motors pour lui offrir d’installer à La Prairie son usine de fabrication ou d’assemblage automobile.

Octobre 1929 : Suite à ces projets sans suite, la terreur envahit les marchés boursiers de l’Amérique du Nord. C’est le début de la grande crise économique qui frappe durement La Prairie.

- Au jour le jour, mars 2019

L’instrument de la paix

L’instrument de paix ou baiser de paix, est une pièce d’orfèvrerie de petite taille (environ 10 cm X 7 cm) liée à la liturgie catholique. Fait d’un matériau noble, souvent en argent, il adopte la forme d’une plaquette rectangulaire cintrée dans sa partie supérieure. L’endos est doté d’une poignée verticale facilitant sa manipulation, alors que sa face représente le plus souvent une image divine. L’illustration ci-jointe montre un baiser de paix orné d’une forme inusitée, la fleur de lys.

En conformité avec les prescriptions du Rituel de Québec, il existait ici, au 18e siècle, durant la messe dominicale, une pratique qui s’est maintenue durant plusieurs décennies. Pendant que, selon le cérémonial de la messe, l’on chantait l’offertoire, et juste avant la distribution du Pain-béni, « Le Célébrant l’ayant lû en son particulier, descend au bas des degrez de l’Autel, & ayant fait une génuflexion avec le Diacre & le Soudiacre, ils avancent tous trois vers le balustre, le Diacre se mettant à sa droite, luy met à la main l’instrument de la paix. Chacun doit venir à son rang, le Seigneur [à La Prairie ce sont les Jésuites qui sont les seigneurs] le premier devant tous les autres, les hommes & les garçons avant les femmes & les filles [à cette époque, valait mieux être un homme]; ce qui doit se faire avec beaucoup de modestie & de retenuë. Ils baisent l’instrument de la paix pour marquer la réconciliation véritable qu’ils ont faite avec Dieu & le prochain, pour s’acquitter du commandement de notre Seigneur dans l’Évangile. On doit y venir par le pur motif d’une piété intérieure, avec charité, & avec une joye spirituelle, & un désir sincère d’honorer Dieu. »

Il est clair que ce rituel, si important pour nos ancêtres, est aujourd’hui dépourvu de sens. À l’époque actuelle, notre quête illusoire de la paix dans le monde, se heurte à de perpétuels conflits. Comment renouer avec l’esprit de dialogue et de coopération? Il faudrait bien davantage que de poser les lèvres sur une petite plaque de métal.

- Au jour le jour, mars 2019

Charivaris – Suite

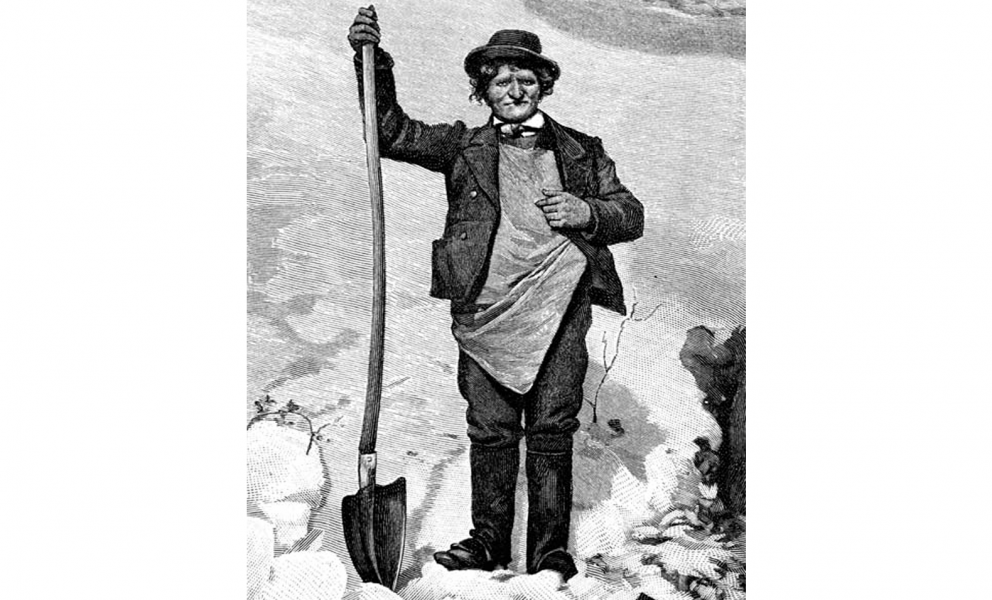

Selon le journal d’Hyacinthe Sylvestre, marchand général à La Prairie dans la seconde moitié du 19e siècle, il y aurait eu deux nouveaux charivaris au village, longtemps après ceux dont il a été question, dans notre article paru dans le numéro de janvier dernier de ce bulletin.

Le 27 janvier 1873, en soirée, un vacarme alerte les habitants du village. Le charivari qui s’anime s’adresse aux époux Amable Dosithé Robert et Odile Monet qui se sont unis le 7 janvier précédent. La différence d’âge des nouveaux mariés, Dosithé a 28 ans alors qu’Odile n’en a que 18, et le fait que la jeune épouse soit mineure, justifient pleinement la réprimande de la foule. Il ne semble pas, qu’à cette occasion, la manifestation ait dépassé les limites acceptables pour l’époque.

Le marchand général Hyacinthe Sylvestre signale qu’un second charivari, destiné à Henri Brossard, a eu lieu le 7 novembre 1887. Ce dernier était récemment devenu propriétaire d’un magasin général situé à l’angle des rues Saint-Joseph (Saint-Georges) et Saint-Ignace. Hélas, notre chroniqueur n’indique pas dans son journal personnel les raisons de ce nouveau tumulte.

Grâce aux annuaires Lovell, on sait qu’Henri Brossard était commis, puis associé chez Lefebvre & Brossard, rue Sainte-Marie et qu’il loge à l’hôtel Montréal, situé sur le Vieux chemin de Saint-Jean (rue du Boulevard). L’acquisition de son propre commerce à l’angle des rues Saint-Georges (au numéro civique 102) et Saint-Ignace, ne justifie sans doute pas ce nouveau charivari. Quel en était donc le prétexte?

Ce même Brossard sera élu maire de La Prairie du 25 janvier 1898 au 19 janvier 1905.

- Au jour le jour, mars 2019

Règlement d’hiver

Extrait du règlement no 35 adopté le 13 juin 1889 dans le but de réduire les dépenses de la municipalité : article IV.

« Toutes les fois que, durant la saison d’hiver, la neige ou la glace se sera accumulée sur aucun des trottoirs de la dite municipalité ou aucune partie d’iceux, il sera du devoir du propriétaire ou de l’occupant, ou de la personne ayant la charge ou le soin de ces trottoirs, de tailler ou enlever la dite neige ou glace jusqu’à ce qu’elle soit à pas plus de six pouces au-dessus de la surface des dits trottoirs, et de manière qu’elle soit à un niveau uniforme avec la propriété voisine. »

- Au jour le jour, mars 2019

Leçons privées – À qui la chance ?

« Attention !!! Monsieur N.D.J. JAUMENNE, ayant résigné la place d’Instituteur qui lui avait été conférée par Messieurs les Syndics du premier Arrondissement d’Ecole du district de Laprairie a l’honneur d’informer les pères de familles qu’il donnera chez lui, ou dans le Village, des leçons de Grammaire et d’Orthographe Française aux jeunes gens qui désireraient se perfectionner dans l’etude de cette langue. Il pourra également enseigner la Geographie et l’Arithmetique aux personnes qui desireront.

Le prix de ses leçons sera modéré et proportionné au nombre de jeunes gens qui se réuniront. »

Paru dans L’Impartial, le jeudi 26 décembre 1834

- Au jour le jour, mars 2019

Un bureau de poste conservateur

Le 16 avril 1888, sous l’instigation du maire Thomas-Auguste Brisson, orga-nisateur d’élections pour le parti conservateur, le conseil municipal adopte une résolution à l’effet d’offrir au ministre des Travaux publics du Canada un terrain situé au centre du village afin d’y construire un bureau de poste. En février 1889, afin de libérer le terrain désigné (aujourd’hui le 114, rue Saint-Georges), les élus municipaux avaient voté un autre règlement, lequel abolissait le marché à bois qui s’y trouvait, jugé alors non nécessaire. Or, il fallut deux ans pour régler le litige soulevé par la cession du terrain évalué à 6,000 $.

De plus, le gouvernement conservateur ayant décidé d’accorder 16 000 $ pour la construction de l’édifice, l’affaire donna lieu à un âpre débat en chambre alors qu’au milieu de l’année 1892, le soubassement est terminé et qu’on est à élever le premier étage.

En chambre, le libéral Richard Cartwright oppose au ministre des Travaux publics Aldric Ouimet, qu’il en coûtera annuellement 1 400 $ pour le salaire du directeur, le combustible, l’éclairage, le gardien et les intérêts sur la somme engloutie alors que ce bureau de poste ne rapporte que 433 $ par année. « Je ne vois pas l’ombre d’une excuse pour cette dépense, sauf que c’est une offre de corruption délibérée faite aux électeurs de Laprairie […] »

Le conservateur Ouimet riposte qu’il y a déjà trois ans (sous le gouvernement de Macdonald) que ces crédits ont été votés pour construire un édifice public à La Prairie. Julius Scriver, alors représentant libéral du comté d’Huntingdon, qui prétend bien connaître La Prairie, en remet : « […] j’ose dire que jamais le gouvernement, non plus que n’importe quel gouvernement n’a fait une dépense moins justifiable. […] Le village n’est pas considérable, il ne compte que 1,200 habitants, et, d’après ce que j’en connais, il rétrograde plutôt qu’il ne progresse. Son chiffre de population n’a pas augmenté depuis des années. La seule raison d’être que je puisse trouver à cette entreprise, c’est que le comté de Laprairie est un comté très divisé au point de vue politique et que, lorsque ces travaux ont été décidés, il était important de mettre en jeu une certaine influence auprès des électeurs, influence que le gouvernement a exercée au moyen de la construction de ce bureau de poste. »

Et Wilfrid Laurier d’ajouter que « l’honorable a donné la véritable raison de la construction de cet édifice. Il a été entrepris afin de gagner le comté au gouvernement. »

Malgré les objections de l’opposition libérale, le bureau de poste a été achevé à la fin de 1892. Il servit à la poste jusqu’en 1954. Après avoir été inoccupée durant plusieurs années, suite à d’importantes rénovations, la bâtisse de pierres bosselées abrite de nos jours des bureaux de professionnels.

- Au jour le jour, mars 2019

Une cérémonie singulière

Avant l’arrivée de protestants à La Prairie dans le premier tiers du 19e siècle, la population locale ignorait tout des rites des autres communautés religieuses. Aussi, quel ne fut pas l’étonnement des villageois en assistant avec curiosité à ce baptême protestant par immersion.

« Je suis étranger et j’arrivai lundi dernier à Laprairie pour être témoin du spectacle le plus extraordinaire que j’aie vu de ma vie : parvenu près d’un vieux moulin à ventCe moulin à vent était situé au sud-ouest du village près de la rue Saint-Henri et à proximité du fleuve. Il fut détruit lors du grand feu d’août 1846. aujourd’hui tombant en ruines j’aperçus un rassemblement de cinq à six cent personnes, occupées à considérer une scène dont le théâtre était la rivière, curieux de savoir le motif de cette réunion, je fis arrêter ma voiture et je m’approchai autant que je pus pour prendre ma part du spectacle. J’aperçus d’abord trois jeunes filles habillées de blanc, une femme habillée en noir et deux hommes vêtus de même couleur, à la façon des condamnés. Ignorant entièrement les usages du pays, je fus sur le point de me retirer, parce que je crus un instant, à voir le costume de ces cinq personnes et l’air austère du personnage qui les précédait dans leur marche aquatique, je crus, dis-je, que la coutume du Canada était de noyer les criminels et que nous allions avoir cette scène d’horreur sous les yeux. Je fus bientôt rassuré par un de mes voisins, qui m’informa poliment qu’il s’agissait au contraire de rendre une nouvelle vie spirituelle aux cinq personnes en question et que ceux que j’avais d’abord pris pour des criminels étaient de pieux néophites de je ne me souviens plus quelle religion et qu’on allait leur administrer le baptême, à l’aide d’un bain froid. Je m’arrêtai quelques instans pour voir la fin de cette bizarre cérémonie et vis bientôt le berger de ce singulier troupeau, saisir chacune de ses brebis par la tête et la plonger sous l’eau malgré le frisson et la répugnance involontaire et visible de ses ouailles. On les vit ensuite sortir de l’eau, les femmes avec leurs légers vêtements de mousseline collés sur le corps et tous annonçant le froid qu’ils éprouvaient par le claquement de leurs dents. »

Paru dans L’Impartial du 7 mai 1835, no 24

Le témoin de cette cérémonie s’interroge par la suite sur la pertinence de plonger les baptisés dans une eau encore froide à cette période de l’année. Il se demande également pourquoi faire cette cérémonie en public dans un village où les usages sont si contraires à cette façon de procéder.

- Au jour le jour, février 2019

La famille Raymond

Première partie : Jean-Baptiste Raymond

N.D.L.R. Ceci est le premier de deux articles sur la famille Raymond. Dans un prochain article, il sera question des enfants de Jean-Baptiste Raymond.

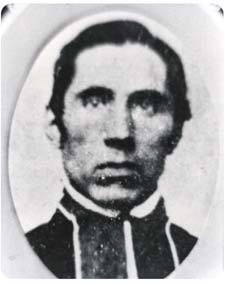

Jean-Baptiste Raymond Jean-Baptiste Raymond est né à Saint-Roch-des-Aulnaies le 6 décembre 1757, puis baptisé le 7, dans l’église paroissiale. Il fut le seul enfant survivant de Jean-Baptiste-Moyse de Rémond et de sa première femme, Marie-Françoise Damours de Louvières.

Il savait lire et écrire puisqu’il fit des études primaires à Montréal, où son père était venu s’établir en 1760 ou en 1761. On racontait que, vers l’âge de 12 ans, Jean-Baptiste Raymond était parti faire la traite des fourrures dans les Pays d’en Haut. Il serait revenu dans l’Est en 1783 pour s’installer, à l’âge de 26 ans, comme marchand à La Tortue.

Le 6 septembre 1784, il épouse Marie-Clotilde Girardin.

La Tortue

Sur la carte topographique de la région de Montréal (Bas-Canada), dressée par l’arpenteur Joseph Bouchette en 1831, on aperçoit clairement un hameau situé en bordure de la rivière La Tortue et désigné sous le nom de La Tortue. Il est difficile de préciser à quel moment le toponyme de La Tortue a été attribué à ce lieu. L’endroit est légèrement au nord de l’embranchement de la rivière du même nom avec un autre cours d’eau désigné par Bouchette sous le nom de Petite rivière Saint-Constant. Cela situe, de nos jours, l’ancien hameau de La Tortue sur le chemin Saint-François-Xavier près de l’intersection de la rue Principale à Saint-Mathieu.

L’expansion du hameau de La Tortue à la fin du 18e et durant tout le 19e siècle est intimement liée à la présence et aux actions de la famille Sanguinet, du commerçant Jean-Baptiste Raymond et de son gendre Paul-Théophile Pinsonnault.

La seigneurie de La Salle a connu trois manoirs seigneuriaux. L’actuel, 18 chemin Saint-François-Xavier : «Site du premier manoir seigneurial, construit en bois vers 1750 par Jean-Baptiste Leber de Senneville, puis habité par René Cartier et ensuite propriété de Simon Sanguinet, qui ont tous deux été successivement seigneurs de La Salle. Vendu à Jean-Baptiste Raymond vers 1800 par la succession Sanguinet, le manoir sera, à plusieurs reprises, agrandi par la famille Pinsonnault. Abandonnée vers 1920, la propriété sera démolie.

À La Tortue, dans l’ancienne seigneurie de La Salle, Raymond se lança dans le commerce de marchandises sèches, notamment des produits manufacturés et des articles de ménage. En 1796, il s’associa à une entreprise destinée à vendre de la poudre à canon aux États-Unis et, la même année, afin de rembourser des dettes, il vendit sa seigneurie du Lac-Matapédia, domaine qu’il avait hérité de sa mère.

Soucieux d’étendre son patrimoine, il multiplie les acquisitions. Le 14 mars 1796, il achète un lopin de terre sans bâtiment situé près de l’église de Saint-Constant. Le 24 mars 1797, afin d’améliorer le transport de ses marchandises, il acquiert un chemin qui longe la rive ouest de la rivière La Tortue, vis-à-vis de son hangar à potasse et qui viendra, grâce à un pont construit sur la rivière, rejoindre son emplacement situé sur l’autre rive du cours d’eau.

Raymond fut un fabricant de potasse très prospère. La potasse était produite à partir de la cendre de bois franc qui, à l’occasion, provenait des souches et des racines, résidus du défrichement. Placée dans un four tout en la brassant, la potasse prenait une couleur blanche et devenait de la perlasse qui valait beaucoup plus, parce qu’on l’utilisait dans la fabrication de la poterie, de la porcelaine et du savon. Ces opérations prenaient beaucoup de temps et exigeaient une attention constante. Dans les années 1820 et 1830, le commerce des cendres était un négoce très lucratif.

Le « savon noir » ou « savon du pays » utilisé par nos aïeules était principalement composé d’eau, de potasse (le lessi ou cendre de bois lessivée) et de gras de bœuf.

D’abord un homme d’affaires

Quoiqu’il fut élu député de Huntingdon en 1800, et réélu en 1804, Jean-Baptiste Raymond préférait clairement s’occuper de ses affaires plutôt que de participer aux débats de la Chambre d’assemblée.

Propriétaire de nombreux biens immobiliers, plus particulièrement dans La Prairie et les environs, « Jean-Baptiste Raymond est donc, à 38 ans, le commerçant le plus prospère de La Tortue. Déjà propriétaire de deux brasseries à potasse, commerçant de marchandises sèches, de bois et de blé, les anciens moulins seigneuriaux tourneront maintenant pour sa propre utilisation. Il agrandira l’ancienne maison seigneuriale jusqu’à la chapelle, lui conférant dorénavant une allure de manoir. Il y vivra avec sa famille avant de s’établir à La Prairie, centre de ses affaires. »Journal Le Reflet, samedi le 19 juin 1993, page 34 / Texte rédigé par la Fondation Royal-Roussillon Jean-Baptiste Raymond eut un tel impact sur le développement de la région que plusieurs le considèrent aujourd’hui comme le véritable fondateur de La Tortue.

La Prairie

Comme tous les grands marchands de son époque, Raymond cherche à étendre son emprise économique et son influence sociale. Membre de la nouvelle bourgeoisie canadienne-française, il est sensible aux politiques qui favorisent ses intérêts commerciaux.

En 1801, il acheta un lot à La Prairie et, peut-être parce que ses affaires étaient florissantes ou prometteuses, en 1803, il y installa sa famille qui vivait alors à La Tortue. Entre 1805 et 1810, il prit son fils Jean-Moïse comme associé dans son commerce de marchandises sèches, et la firme Jean-Baptiste Raymond et Fils devint l’un des commerces les plus prospères de la région.Alan Dever, Dictionnaire biographique du Canada

Outre ses activités commerciales, Raymond fit l’acquisition de nombreux biens immobiliers ; à partir de 1810, il réalisa la plupart de ses opérations à La Prairie et dans les environs et, avec le notaire Edme Henry, il finit par se disputer la première place comme propriétaire de l’endroit. En 1814, il put donner à Jean-Moïse, à titre d’avance sur son héritage, une maison, un magasin et un entrepôt, tous en pierre, situés à La Prairie.

Important fournisseur de matériaux, en février 1816, M. Raymond évalue à 14 000 francs ce qu’il en coûterait à la fabrique pour couvrir de fer blanc la toiture de l’église. Le 26 avril 1818, il est nommé syndic pour le village afin que, selon les désirs de l’évêque, une quête soit organisée pour l’établissement d’une mission et la construction d’une église à la Rivière Rouge.

Les propriétés des Raymond à La Prairie

Le plan et les descriptions ci-joints aideront le lecteur à situer l’emplacement des propriétés des Raymond sises à un endroit stratégique au cœur du village.

« L’an mil huit cent vingt un le vingt mai à une assemblée de Mr les marguilliers anciens et nouveaux et les notables de cette paroisse […] j’ai exposé que divers citoyens m’avaient été députés pour demander de la part et du consentement des messieurs qui forment la société de la Pompe [à feu] qu’il leur fût accordé par la présente assemblée, une place sur le terrain de la fabrique pour y mettre la Pompe en sûreté l’angle v.gv.g. verbi gratia signifie : par exemple. formé par la rencontre de la clôture des Dames de la congrégation et le mur du magasin de Monsieur Raymond en face de la porte située au nord de l’Église, ou autre place contigüe au dit mur. »

Une clôture séparait le terrain des Raymond de celui de la fabrique : « Malgré ces réclamations la clôture ayant été plantée en commençant contre les degrés de la porte du magasin de Mr. Raymond des voies de fait et plusieurs procès dispendieux s’en sont suivis qui ont causé beaucoup de dommages aux deux parties. »

La maison familiale et le magasin seront détruits lors du grand feu d’août 1846.

Dans un prochain article, nous verrons que son fils Jean-Moyse fit, après le décès de son père, de nouvelles acquisitions à l’intérieur du village.

L’énigme de la sépulture

Jean-Baptiste Raymond est décédé à La Prairie le 19 mars 1825 à l’âge de 67 ans. Contrairement à l’usage et aux honneurs dus à son rang, il ne fut pas inhumé dans la crypte de l’église paroissiale, mais plutôt dans celle de l’église voisine de Saint-Philippe.

Pour comprendre cet écart à la tradition, il faut se reporter aux notes du curé Jean-Baptiste Boucher, en date du 20 mars 1825.

« Monseigneur Denaut avait fait [en 1801] de vive voix la défense d’enterrer dans l’église de La Prairie sur la représentation que je lui avais faite que nous devions faire un nouveau plancher embouveté; que l’on y avait mis dans tous les endroits des corps, en sorte qu’il ne restait plus de place; que l’on se plaignait de la mauvaise odeur qui se répandait dans l’église, que des maladies pestilentielles et contagieuses provenant de l’épizootie se propageaient et qu’on n’avait pu l’accorder pour la femme d’un des principaux de la paroisse qui en avait été emportée; en sorte que depuis environ vingt-quatre ans personne n’en avait fait la demande et l’on ne trouverait de place qu’en cherchant les cercueils. »

« Aujourd’hui le 20 mars 1825, Jérémie Denaut ayant fait de la part de la famille Raymond la demande d’inhumer le corps de Jean-Baptiste Raymond, écuyer, dans l’église, Toussaint Lefebvre marguillier en charge, sans me consulter en a fait le refus sans demander d’assemblée. »

C’est ainsi donc que, selon Aegidius Fauteux qui citait un journal de l’époque, la dépouille fut transportée en grandes pompes vers Saint-Philippe. La description qui suit donne une bonne idée de l’envergure du personnage.

« Le corps, accompagné du curé Boucher de Laprairie, du curé RobitailleDu même âge et sans doute grand ami du défunt, Pierre Robitaille fut curé de Saint-Philippe de 1807 à 1810 et aumônier militaire de 1812 à 1815., de Saint-Charles, de la famille et d’un grand nombre de citoyens, partit solennellement mardi le 22, de Laprairie pour St Philippe, à 8 heures du matin. Le cortège arrivé aux limites entre Laprairie et St Philippe y trouva sous les armes, un corps de milice de St PhilippeJean-Baptiste Raymond avait été capitaine de milice lors de la guerre de 1812. qui, sous le commandement du capitaine Guillaume Péladeau, salua le corps d’une décharge de mousqueterie, renversa les armes et se divisa en deux parties, l’une escortant la riche voiture qui portait le corps et l’autre formant derrière le corps une place pour la famille. Ce convoi se rendit jusque chez le capitaine Guillaume Péladeau, voisin de l’église de St Philippe, où le corps fut déposé. M. Robitaille vint avec le clergé faire la levée du corps qui fut posé au milieu de la nef, sous un double catafalque ou Impérial de 22 pieds de haut, avec une magnifique tenture comprenant plus de 1200 lumières artistement distribuées. M. Pigeon, curé de St Philippe, chanta l’absoute et fit l’inhumation dans l’église, accompagnée des honneurs militaires, en présence de plus de 1500 assistants tous pourvus de cierges. »

L’acte de sépulture porte, entre autres, les signatures de son fils Jean Moïse, du curé Boucher, de son gendre et notaire Théophile Pinsonnault et de Joseph Masson, l’époux de Sophie Raymond.

Trois ans après ce décès, le notaire Edme Henry, qui était l’administrateur des biens des Jésuites à La Prairie, épousa la veuve de J.-B. Raymond.

- Au jour le jour, janvier 2019

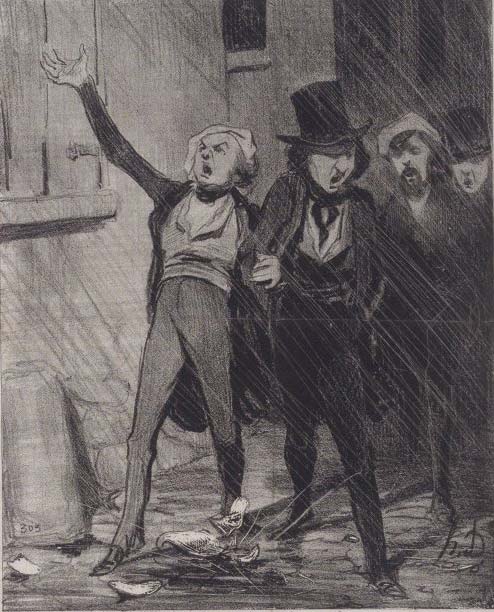

Charivaris à La Prairie

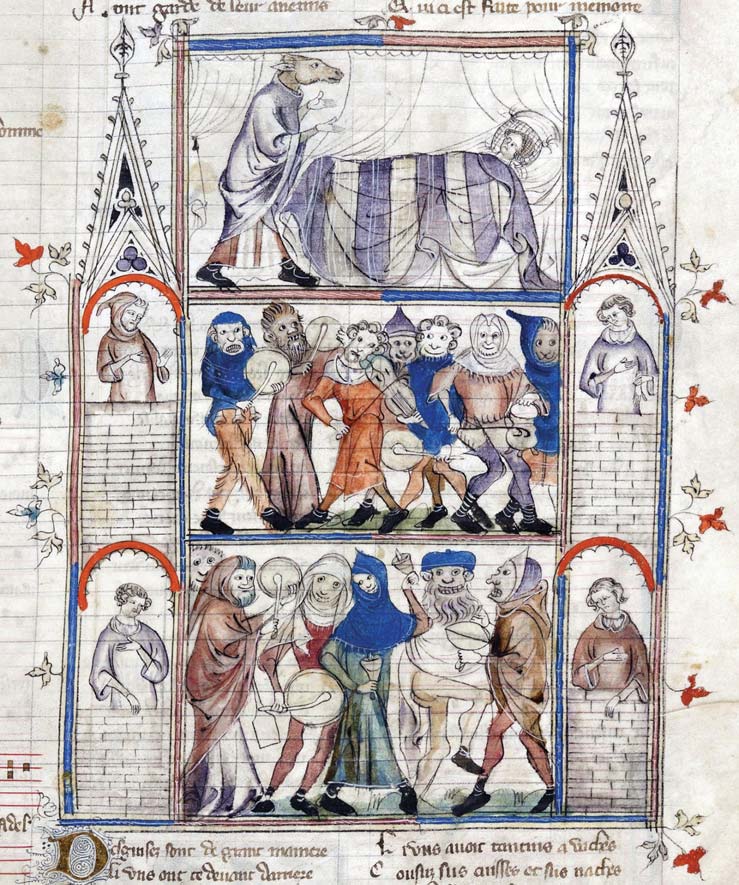

Importé d’Europe, le charivari est un tumulte que l’on faisait le plus souvent à des mariés d’âge inégal, ou à un veuf ou à une veuve qui se remariait trop vite après le décès de sa femme ou de son mari. Outre les mariages mal assortis (ex. un bourgeois qui épouse sa servante), d’autres raisons justifiaient parfois les charivaris : sexualité jugée déviante, difficultés conjugales et comportements répréhensibles. Le charivari est un exutoire des tensions sociales et l’occasion pour plusieurs de franchir des interdits dans l’anonymat.

« Présent dans toutes les cultures occidentales, ses fonctions peuvent varier d’une région à l’autre et évoluent dans le temps, mais elles constituent toujours une réponse – parfois sympathique, parfois violente – aux comportements jugés contraires aux normes par les communautés. Son caractère souvent festif ne doit pas faire oublier que le charivari est d’abord un instrument de justice populaire. Ce jeu de contestation, qui peut ressembler au retournement carnavalesque, a aussi un rôle de gardien de la morale, surtout en matière de sexualité et de mariage. Si les autorités civiles peuvent tolérer ces démonstrations, il n’en est pas de même pour l’Église qui les condamne parce qu’elles empiètent sur ses prérogatives, le pardon ne pouvant s’obtenir que d’une seule manière. »René Hardy, Charivari et justice populaire au Québec, Québec, Septentrion, 2015, 282 pages.

Ce tribunal populaire, une pratique peu appréciée par certains, avait en général une allure bon enfant. Pourtant, certains charivaris ont eu des conséquences dramatiques puisque des décès sont survenus au cours d’échauffourées.

Ainsi, les charivaris étaient traditionnellement dirigés vers les couples qui brisaient les conventions sociales. La nuit de noces venue, plusieurs personnes s’assemblaient devant le nid conjugal, chantant et faisant du bruit par toutes sortes de moyens. Il arrivait fréquemment qu’un notable de la place serve d’agent négociateur entre les chahuteurs et les époux. Léo-Paul Desrosiers raconte dans « Âmes et paysages » qu’au cours d’un charivari à Berthier, dans la seconde moitié du 19e siècle, c’est le curé lui-même qui proposa ses services pour convaincre le couple Bonald (mariage entre un jeune médecin et une riche veuve) de satisfaire aux exigences des assiégeants trop bruyants.

En Nouvelle-France, le premier charivari a eu lieu à Québec en 1683. La veuve de François Vézier dit Laverdure, âgée de vingt-cinq ans, avait épousé Claude Bourget seulement trois semaines après le décès de son époux. Les Québécois estimèrent que la fille de Guillaume Couture avait été un peu vite en affaires. C’est pourquoi plusieurs manifestèrent bruyamment de nuit sous les fenêtres du couple, réclamant une amende, seule susceptible de les calmer. Le charivari dura six jours et les choses allèrent si loin que Mgr de Laval fut obligé de publier, en juillet de la même année, un mandement où il menaçait d’excommunication ceux qui continueraient à faire des charivaris. Ce mandement fut repris textuellement par Mgr de Saint-Vallier dans sa première édition du Rituel de Québec.

Mgr de Laval était intervenu pour deux raisons : d’abord parce que les mauvais plaisants prononçaient de prétendus sermons avec des textes équivoques et aussi parce que, malgré l’intervention des autorités civiles, le charivari se poursuivit.

« […] Nous pour ces causes et pour apporter un remède convenable à un grand mal qui ne pourrait avoir que des suites et des conséquences très funestes, faisons très expresses inhibitions et défenses à tous les fidèles de l’un ou l’autre sexe de notre diocèse de se trouver à l’avenir à aucune des dites assemblées qualifiées du nom de charivari, aux pères et mères d’y envoyer ou permettre que leurs enfants y aillent, aux maîtres et maîtresses d’y envoyer leurs domestiques ou permettre volontairement qu’ils y aillent le tout sous peine d’excommunication […]. »

En conséquence, par crainte du châtiment divin, les charivaris disparurent pendant un certain temps puis ils reprirent naissance graduellement dans les campagnes. Sous

le régime anglais, les charivaris se poursuivirent, mais les victimes savaient qu’elles pouvaient arrêter le tapage en faisant entrer les participants dans leur maison et en leur offrant un verre de vin ou un repas. D’autres versaient une aumône pour les pauvres, et aussitôt les tapageurs s’éloignaient. Par contre, si le couple refusait de rencontrer le ou les émissaires de la foule, eh bien, les époux étaient condamnés à endurer le tintamarre jusqu’à ce qu’ils cèdent. L’absence ou l’insuffisance de la police en plusieurs endroits expliquent que parfois ces manifestations aient dégénéré ou que c’est le curé de l’endroit qui ait dû intervenir pour mettre fin aux excès.

Le charivari à La Prairie

N.B. le lecteur aura accès aux textes complets des lettres du curé Boucher dont il est question plus bas en consultant les numéros de février et de mars 1999 de ce bulletin.

Si l’on prête foi aux chroniques des débuts du 19e siècle, le village de La Prairie était un milieu en pleine effervescence. La population y était à l’occasion turbulente, parfois récalcitrante et prompte à se dresser contre toute forme d’autorité. L’essor économique et les migrations interrégionales attirent nombre de nouveaux venus qui font éclater l’homogénéité sociale et provoquent un relâchement des mœurs.

Il n’y a pas à chercher bien loin la cause du premier charivari connu à La Prairie. Les registres paroissiaux nous apprennent qu’en ce mardi 17 novembre 1807, jour du début du charivari, Marie Salomé Samson, veuve de John Philip Lessert, avait épousé Joseph Bourdeau. Or l’épouse, qui en est à son troisième mariage, est âgée de 45 ans, soit le double de l’âge de Bourdeau, qui n’a que 23 ans. Une différence d’âge qui justifie pleinement la réprobation des villageois.

Puisque le curé Jean-Baptiste Boucher a entretenu une correspondance assidue avec son évêque tout au long de son ministère, le questionnant et sollicitant son avis sur la doctrine et sur l’administration de la paroisse, il était donc dans l’ordre des choses qu’il sollicite son avis sur l’attitude à adopter.

Le 24 novembre 1807, Boucher adresse donc une lettre à Mgr J. Octave Plessis, évêque de Québec, pour se plaindre des troubles causés dans la paroisse par un charivari qui se prolonge depuis ce mardi de novembre. Tout y est : injures, masques hideux, travestissements de garçons en filles, profanations des cérémonies et chants funèbres de l’Église. Plusieurs dizaines de personnes de tous âges y prennent part. « Jamais on ne vit semblable désordre dans nos campagnes. » Espérant faire cesser le grabuge, l’abbé Boucher, qui occupe la cure de La Prairie depuis octobre 1792, dès le dimanche suivant, fait lecture à ses ouailles de l’ancien mandement de Mgr de Laval dont il a été question plus haut.

Jean-Baptiste Boucher, prêtre érudit, dogmatique et rigide dans ses certitudes, devant la passivité des autorités civiles, tente d’étouffer cette nouvelle liberté. L’Église veut s’imposer en policier des mœurs, ce qui ne sera pas sans brouiller pour longtemps les relations entre le curé et nombre de ses paroissiens, dont les meneurs du groupe de manifestants.

En effet, puisque les manifestations se poursuivent malgré ce premier avertissement, le curé prend l’initiative de sévir afin de mettre fin au grabuge : refus des sacrements aux participants, abolition de la neuvaine à Saint-François Xavier et menace qu’il n’y ait pas de Messe de Minuit, trois mesures qui seront, en fin de compte, mises à exécution. En agissant ainsi, le curé punissait toute la paroisse au lieu de s’en prendre aux seuls manifestants. Le charivari prit fin le mercredi 25 novembre alors que les époux acceptèrent de payer 7 piastres, une partie de la somme devant être versée aux pauvres de la paroisse.

L’évêque de Québec répondit aux plaintes du curé Boucher par un mandement qui lui parvint le jeudi 10 décembre et dont il annonça la réception en chaire le dimanche suivant, se réservant d’en lire le contenu plus tard. Le mandement sera lu devant les paroissiens durant la messe dominicale du 20 décembre, soit au 4e dimanche de l’Avent, c. à d. celui précédant la fête de Noël.

Plusieurs des participants ayant été travestis ou masqués, il est évident que le curé Boucher a dû être informé de leurs noms par des villageois mécontents ou encore par les soldats britanniques cantonnés dans le village. « Je connais 36 de ceux qui se sont masqués; dont 5 seulement sont protestants. […] J’ai imposé à ceux qui ont pris part active au charivari 80 livres pour réparation des torts et dommages : 42 livres qu’ils se sont fait donner, 2 livres pour une petite croisée qu’ils ont cassée à coups de pierre et 36 livres pour six soirées que les nouveaux époux ont été troublés dans leurs ventes (à leur cantine) […]. »

Malgré les sévères réprimandes de l’évêque Plessis et du curé J.B. Boucher, l’affaire ne s’arrêta pas là, plusieurs prétextant que le charivari n’était qu’un jeu d’enfant qui se faisait partout et en tout temps. Cependant, ils distinguent nettement le champ de la religion (la foi, la morale) de celui des affaires séculières (le commerce, la politique) où ils ne reconnaissent aucune autorité au clergé: « l’un disait, après celui-là, un autre, un second, l’argent de la fabrique appartient aux habitants; et ils exigèrent que je ne fisse pour l’Église aucune dépense, aucun achat, sans assemblée, excepté pour les frais ordinaires et communs »Curé Jean-Baptiste Boucher, le 16 mars 1808 – Archives du diocèse Saint-Jean de Québec – 2A/21.

En 1810, les désordres reprennent pour plus de 5 jours à l’occasion cette fois du mariage de François Denaut, et certains ont estimé ce scandale encore plus grand que celui du charivari précédent. Denaut, un commerçant âgé de 42 ans et veuf depuis un an, épouse en secondes noces Félicité Barbeau deux semaines avant qu’elle n’ait atteint l’âge de la majorité, soit 21 ans à l’époque. Cette fois encore, le curé ne cède en rien, certains participants sont menacés d’excommunication pour un an.

Par son attitude intransigeante, le curé va à nouveau s’aliéner, et pour longtemps, une bonne partie de la population ainsi que les magistrats en poste : « un charivari […] continue depuis cinq jours, sous les fenêtres de nos magistrats qui sont fort paisibles (26 février 1810) » et « les juges de paix ont été bénins pendant les 9 jours de tumulte et de vacarme (16 mars 1808) ». Si les magistrats ont fermé les yeux sur le désordre, c’est sans doute qu’ils ont jugé que l’affaire ne menaçait en rien l’ordre public.

Le curé, qui considère que les autorités civiles sont trop laxistes, imbu qu’il est de la doctrine chrétienne et drapé de l’autorité ecclésiastique, sans doute aussi sincèrement préoccupé du salut des âmes, décide d’imposer son autorité et de sévir envers les récalcitrants.

Quelque trente ans plus tard, les patriotes reprendront la pratique du charivari d’une manière moins bon enfant, pour cette fois obliger magistrats et capitaines de milice à démissionner ou encore pour contraindre des pères de famille hésitants à joindre les troupes patriotes. Cette fois, ce sont les autorités civiles et militaires qui se chargeront de punir les coupables avec grande sévérité. En 1837-1838, le curé Boucher, devenu vieux et fatigué, est toujours en poste et se souvient sans doute avec amertume des charivaris de 1807 et 1810.

La pratique du charivari disparut de nos campagnes vers la fin du 19e siècle.

- Au jour le jour, novembre 2018

Le castor de la discorde

N.D.L.R. Certains propos contenus dans ce texte sont inspirés du livre « La destruction des Indiens des plaines » par James Daschuk.

Les premiers chapeaux connus seraient apparus au cours de l’Antiquité en Égypte où divers types de coiffures étaient utilisées. À travers les âges, le chapeau, qui prit des formes très variées, fut tour à tour vêtement, instrument de protection contre les coups, le froid, la pluie ou l’insolation, objet d’apparat ou encore symbole d’une fonction ou de l’appartenance à une organisation.

Au début du 17e siècle, le chapeau en feutre de castor était à la mode en Europe et la demande était forte. Extrêmement prisé, il était aussi, selon sa forme, une indication du statut social et de l’occupation de la personne qui le portait. C’est ainsi que durant deux siècles, de la moitié du 17e siècle à la moitié du 19e siècle, les chapeaux de castor demeurèrent en vogue et constituèrent un élément important de la tenue vestimentaire des hommes dans une grande partie de l’Europe.

Or, exploité de façon abusive, le castor avait pratiquement disparu en Europe à la fin du 17e siècle. Avec la naissance de nouvelles colonies en Amérique du Nord (Nouvelle-France, Nouvelle-Angleterre et Nouvelle-Hollande) l’industrie florissante de la chapellerie européenne eut accès à une nouvelle et abondante source d’approvisionnement. Le commerce de la fourrure y fit rapidement son apparition avec toutes les conséquences que cela allait entraîner.

D’ailleurs, dès la première moitié du 17e siècle, les Français, nouveaux venus, établissent des postes de traite le long du Saint-Laurent et dans les Pays d’en-haut (la région des Grands Lacs). Pour réussir dans le commerce des fourrures, ils concluent des alliances à la fois militaires et commerciales avec des groupes nomades des pays du Nord : Algonquins, Outaouais, Hurons et Montagnais. On peut même affirmer qu’avant l’arrivée en 1665 de l’intendant Talon on ne fonde pas ici des villages, mais plutôt des postes de traite. Or, la France n’est pas seule en Amérique, au cours de ce même siècle elle dispute à l’Angleterre et à la Hollande les profits liés au lucratif commerce de la fourrure.

Les relations des Européens avec les autochtones mal amorcées à cause de la quête des fourrures, les Iroquois de la vallée de la Mohawk, alliés aux Hollandais et armés par ces derniers, s’en prennent aux colons venus de France et à leurs alliés amérindiens. Les raids se multiplient jusqu’à la Grande Paix de 1701.

D’autre part, les Anglais fondent en 1670 la Compagnie de la Baie d’Hudson qui, à la recherche des peaux de castor, a pour mandat principal d’explorer et de mettre en valeur de nouveaux territoires. Avec la révocation de l’Édit de NantesCet édit, promulgué en avril 1598, accordait notamment des droits de culte, des droits civils et des droits politiques aux protestants qui étaient nombreux en France. en 1685, plusieurs milliers de chapeliers émigrent de France vers l’Angleterre qui devient le principal centre de production des chapeaux de castor. D’où l’appétit vorace des actionnaires de la CBH pour de nouveaux territoires de capture. Qui plus est, avec le traité d’Utrecht en 1713, les comptoirs commerciaux des Français établis au pourtour de la Baie d’Hudson et l’accès à l’intérieur des terres de l’ouest passent aux mains de la CBH.

La Prairie

À cause de sa position géographique, La Prairie participera de façon marquée au commerce des fourrures que ce soit de façon illégale ou encore en fournissant son lot d’engagés. D’abord concentré dans les Pays d’en-haut, grâce aux expéditions de La Vérendrye, après 1731 le territoire de la traite s’élargit vers l’ouest et encore davantage avec la multiplication des postes de la CBH au cours du siècle qui suivit.

Selon l’historien Louis Lavallée, dont l’étude se limite au Régime français, « presque toutes les familles de La Prairie ont, un jour ou l’autre, envoyé un de leurs fils aux Pays d’en-haut ». Célibataires, « ce sont de solides gaillards recrutés pour leur résistance et leur robustesse […] ce sont presque tous de parfaits analphabètes qui manient mieux l’aviron que la plume. »

Lorsque le commerce des fourrures passa aux mains des marchands anglais de Montréal, il n’y a pas à douter que La Prairie ait continué à fournir une abondante main-d’œuvre pour assurer les expéditions de traite vers l’ouest du pays.

Le côté sombre de la traite

Avant l’arrivée des Européens, les Amérindiens s’affrontaient surtout pour des territoires de chasse et pour l’adoption de prisonniers. « Grâce à leurs techniques de chasse au bison qui préservent les routes des hardes (l’abondance et la persistance du bison leur garantissent une alimentation d’excellente qualité) et à leurs stratégies de protection du castor (qui par ses barrages stabilise les ressources en eau) les Chasseurs des plaines de l’ouest assurent la pérennité de leurs approvisionnements en nourriture et en eau. »La destruction des Indiens des plaines. Page 43

Malgré la maladie, les infections et les épisodes de malnutrition, les communautés autochtones avaient donc, avant l’arrivée des engagés de la traite et des colons européens, réussi à survivre dans un milieu relativement hostile.

La traite des fourrures allait bouleverser cet équilibre de façon considérable. À la fin du 18e siècle, le flot croissant d’alcool concédé par les traiteurs de Montréal en échange des fourrures s’accompagne d’une augmentation marquée du nombre de maladies vénériennes mortelles à cause de la multiplication des relations sexuelles entre les employés de la Compagnie de la Baie d’Hudson et les femmes autochtones. Le flot d’alcool, souvent à double distillation, déchaîne alcoolisme et violence chez les Amérindiens qui en réclament davantage avec pour effet la dégradation de leur tissu social.

Afin d’obtenir davantage d’alcool, certaines tribus cherchent à élargir leur territoire pour augmenter leur approvisionnement en pelleteries. Il en résulte de nombreux affrontements intertribaux. De plus, à cause de la

forte concurrence, les traiteurs rivaux s’agressent les uns les autres et exercent d’énormes pressions sur les Amérindiens qui refusent leurs conditions d’échange, avec en retour une hostilité croissante des Autochtones à l’égard des traiteurs et la multiplication des conflits.

Lorsque les premiers Européens foulèrent le sol de l’Amérique, ils apportèrent des maladies pour lesquelles leurs organismes étaient en partie immunisés. D’ailleurs, d’importantes épidémies sévirent à plusieurs reprises en Nouvelle-France. Les populations autochtones n’ayant jamais été touchées par ces infections, leurs organismes n’étaient en rien prêts à les combattre. La maîtrise du cheval par les Amérindiens et l’ouverture de l’ouest au commerce des fourrures (les traiteurs avec leurs virus), furent les vecteurs de grandes épidémies.

Au contact des traiteurs venus de l’Est, les épidémies de maladies infectieuses décimèrent les populations autochtones à plusieurs reprises : variole, rougeole, coqueluche, grippe, scarlatine, dysenterie, tuberculose. « Selon une étude scientifique récente, la lignée des souches tuberculeuses originaires du Québec aurait été propagée par les Canadiens français pendant la période du commerce de la fourrure et persiste jusqu’en ce 21e siècle dans certaines collectivités autochtones isolées. »La destruction des Indiens des plaines. Page 127 La chasse excessive pratiquée à la fois par les autochtones et les traiteurs contribue à la rareté de la nourriture. La faim accroît les ravages des maladies, dans un état physique déplorable les chasseurs n’arrivent plus à capturer le gibier.

Vers 1820, dans plusieurs régions des plaines le castor est quasiment introuvable et certains gros animaux comme l’orignal, le caribou et le bison ont presque disparu. Cela provoque d’importantes migrations des populations et le bouleversement de leur mode de vie ancestral.

De plus, dans la seconde moitié du 19e siècle, la traite devenue moins lucrative, la chasse excessive du bison, nourriture de base des collectivités autochtones, mènera à l’extinction quasi complète des hardes. Le gibier se faisant de plus en plus rare, chez les populations ravagées par la malnutrition des essais de réorientation vers l’agriculture auront peu de succès.

On aura même recours à la famine pour forcer les Amérindiens à signer des traités et à les confiner dans des réserves en échange de nourriture. Ce confinement facilitera l’invasion des colons blancs ainsi que la construction du chemin de fer vers le Pacifique.

Avec la création de la Confédération en 1867, l’Ouest canadien s’est ouvert à la colonisation massive et est devenu dans les décennies qui suivirent le domicile de millions d’immigrants européens à la recherche d’une vie nouvelle. Ce boom d’immigration a contribué à exercer une contrainte supplémentaire sur les nations amérindiennes déjà appauvries, victimes de malnutrition et passablement décimées. Par ailleurs, désireux de développer rapidement cet immense territoire, le gouvernement du Dominion se montra plutôt indifférent au triste sort des autochtones.

La seconde moitié du 19e siècle voit donc, dans l’Ouest, l’abandon graduel de la traite des fourrures au profit de l’agriculture. En 1900, les effectifs des différentes tribus des plaines de l’ouest se sont considérablement effondrés. Les modes de vie traditionnels et les gouvernements tribaux risquent de disparaître à jamais.

Suivront au cours du 20e siècle les tentatives d’assimilation à travers les pensionnats dirigés par des communautés religieuses. Le sort actuel des premières nations n’est guère plus reluisant : manque de logements adéquats, alcoolisme, toxicomanie, désœuvrement, violences familiales, agressions et meurtres. Malgré de timides efforts de réconciliation, avec en arrière-fond le laxisme des autorités gouvernementales, les plaies demeurent vives et la situation ne s’améliore guère.

C’est ainsi que dans l’Ouest du pays, l’appât du gain lié à la traite de fourrures a contribué durant plus de deux siècles à la décimation de populations amérindiennes dotées d’un mode de vie rudimentaire et qui ne pouvaient en aucune façon résister aux multiples infections épidémiques apportées d’Europe ni contrer la cupidité insatiable des traiteurs venus de l’Est au service de la puissante Compagnie de la Baie d’Hudson. Tout cela sans exclure le rôle joué par d’autres entreprises commerciales.

Il faudra encore beaucoup de temps, d’efforts et de réelle volonté politique pour que s’estompent et se cicatrisent les maux affligés aux Amérindiens à cause de la quête des fourrures. Tout cela pour satisfaire aux exigences vestimentaires d’une bourgeoisie européenne soucieuse de son apparence.

Maudit chapeau de castor.