- Au jour le jour, juin 2020

La Prairie et la guerre de 1812 (suite 5)

Chateauguay 7 novembre 1813

« Sir George a passé 7 ou 8 jours chez moi par 2 différente fois. je ne l’ai pas vu depuis le 27 dernier. les Généraux Stoven, De Watteville ont toujours faits leur résidence chez moi. Soit l’un, Soit l’autre Depuis le 24 9bre accompagnés de leur état major. Concevez quelle vie j’ai pu mener, & Comment j’ai pu Soutenir. Graces a Dieu, […] »

Laprairie 9 nov 1813

« les Meurons ont laissé la Prairie; tout étoit dans l’allarme. […] »

Les soldats ne sont pas des enfants de chœur. Ils ont saccagé le presbytère neuf et se livrent à l’occasion à la rapine. La présence de centaines de militaires dans le village devait passablement bouleverser la quiétude des habitants.

Laprairie 15 Nov. 1813

« Le Dr. Des Meurons Weber, Protestant est mort avant hier, et on est venu ce matin me demander le drap mortuaire. […] le presbytère nouveau n’est pas évacué; les femmes Meurones, ainsi que quelques traîneurs continuent de l’occuper, sous les auspices du Barrack-Master, qui en a la clef. à la paix, il n’y aura de bon que les murs. et s’il n’y avoit que ce sacrifice qui put nous procurer la paix, je le ferois bien volontiers.- – on dit revenu dans St. Lambert et Longueuil, le bataillon de St. Ours, arrivés dans leurs foyers, il leur a fallu retourner dans leurs premières stations. très peu de guérets de faits; et nombre de familles, à Chateaugay, sont ruinées, par les déprédations des troupes. nous ne voyons pas paroître ici de Volailles tout a été sniffé. les Fencibles avoient volé aux sœurs 1. Il s’agit des Sœurs de la Congrégation de Notre-Dame installées à La Prairie depuis le début du 18e siècle. 40 melons dans une nuit; et la nuit suivante ils enlevèrent le reste. […] »

Laprairie 22 nov 1813

« […] mon presbytere nouveau est en pièces, comme je le pensoit bien, les Meurons, dont il y a toujours eu quelques uns qui s’y sont maintenus, avec leurs femmes, depuis le départ du Régiment, paroissent avoir brûlé tout ce qu’ils ont pu enlever de la boiserie — heureusement s’il n’y a contre ordre, ils vont partir, les uns pour Montréal, les autres pour Chambly; et c’est le Premier Bataillon, dont je me soucie peu, qui doit hyverner ici, avec, dit-on, une partie des Glengarries. »

Laprairie 28 nov 1813

« Les Meurons sont enfin décampés. bon voyage… […] je suis bien tanné des soldats, et des miliciens qui souvent ne valent pas mieux. et je ne suis pas ici le seul qui soit incommodé.

Le nouveau Presbytère est vide et son Excellence a ordonné de le réparer, et de le mettre s’il étoit possible mieux qu’il n’étoit. »

Après le départ des Meurons, force est de constater que le nouveau presbytère a été considérablement endommagé et que le curé, qui est âgé de 50 ans, devra passer l’hiver là où il loge depuis son arrivée à La Prairie en octobre 1792.

N.D.L.R. La suite de cet article paraîtra dans le numéro de septembre.

- Au jour le jour, juin 2020

Le déserteur

Extrait d’une lettre du curé Boucher en date du 25 mai 1815

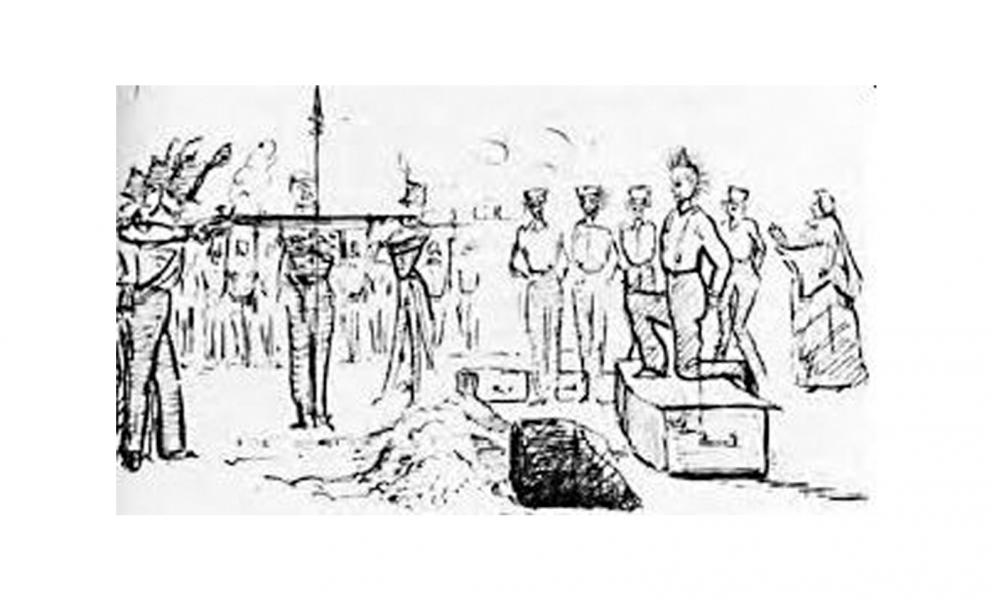

« Francis Fitzgerald, du 3e Régiment, dit Buffs, fut fusillé â deux heures, cinq minutes. Il n'avait que dix neuf ans, sa désertion de la Circonstance de l'avoir faite tout armé, était sa première faute. Le Lieutenant Blair, de sa compagnie. avouait qu'il fallait, il est vrai. un exemple. après tant de désertions que font ici les troupes, mais qu'il aurait fallu un sujet plus méchant que lui, et qu'en le fesant passer par la Cour Martiale générale, le Colonel Stewart ne s'était pas attendu qu' il serait condamné à mort. Il était entièrement résigné, et il fallait qu'il eut beaucoup de force, pour soutenir pendant deux heures la vue du Cercueil et des soldats préparés à le fusiller, pendant qu'une quinzaine des soldats et, un officier même, s'évanouissaient. outre les Buffs, était présent le 97e Rég. arrivé ici de la veille; tout part dans deux jours. Il ne restera dans le pays que 6 régiments. Les Américains qui facilitent et encouragent tant les désertions, ne profiteront-t-ils pas de l'occasion pour tenter de nouveau l'invasion du Canada? »

- Au jour le jour, mai 2020

Miscellanées

La voie ferrée du Canadien National a mis fin au transport des passagers fin avril 1957. Au même moment le train a cessé d'apporter le courrier chaque matin aux Frères de l'Instruction chrétienne. Le train sera remplacé par des camions de la Royal Mail. Ceci a été souligné dans le périodique de la communauté des Frères de l'Instruction chrétienne, district Saint-Jean-Baptiste "Entraide fraternelle" de juin 1957.

Il faut mentionner que cette voie ferrée a aussi servi aux frères pour la livraison du combustible. Le chauffage à l'huile a débuté à la maison et au juvénat en décembre 1925. À l'automne 1925, une voie ferrée spéciale a été aménagée pour la livraison de l'huile. Cette voie devait faciliter l'approche de wagons-citernes jusque devant l'imprimerie. L'installation de cette voie par le CNR devait coûter près de 1 400,00 $.

L'ouverture de la voie maritime du Saint-Laurent a eu lieu le 25 avril 1959.

Informations fournies par François Boutin, archiviste Frères de l'Instruction chrétienne La Prairie.

La gare de La Prairie, construite en 1880, a été démolie à l’été 1966 pour être remplacée par un petit bâtiment à l’usage exclusif des cheminots.

- Au jour le jour, avril 2020

Le mystère du cercueil de fer

Dans l’édition de septembre 2010 du Au jour le jour nous avions révélé que lors de travaux requis par la firme Videotron, des ouvriers avaient, début juin, mis à jour une tombe de fer dans la crypte de l’église paroissiale.

L’excavation cessa afin de permettre aux archéologues de procéder à des fouilles intensives. Outre la tombe de fer qui ne pouvait être ouverte à cause des risques de contamination, sept autres sépultures furent minutieusement recueillies pour étude ultérieure.

Grâce aux registres paroissiaux, nous connaissons les noms des 330 morts qui, depuis 1705, reposent dans la crypte de l’église de la Nativité. Par contre, rien n’indique le lieu exact et l’identité de chaque sépulture. Suite à une ordonnance de l’évêque, les mises en terre sous l’église auraient dû cesser après 1878, or elles se sont malgré tout poursuivies jusqu’en 1928.

Puisque la tombe de fer est demeurée en place, nous étions curieux de savoir s’il était possible d’en identifier le propriétaire. Depuis le milieu du 19e siècle, seuls les gens riches étaient en mesure de s’offrir un cercueil de métal scellé. Un critère qui réduit de beaucoup les candidats éventuels.

Sous toutes réserves nous avons donc retenu les noms suivants :

Andrew Esinhart, sépulture le 12 octobre 1868. Bourgeois et marchand d’origine juive, il s’était converti au catholicisme avant de mourir.

Eustache Lemire Marsolet, sépulture le 20 novembre 1875. Médecin, il est décédé dans l’état de New York et sa dépouille fut rapatriée à La Prairie.

Joseph Moquin, bourgeois enterré le 3 avril 1877.

Jean-Baptiste Varin, sépulture le 11 juillet 1899. Notaire et premier maire de La Prairie, il eut une influence considérable auprès de ses concitoyens.

Le mystère demeure.

- Au jour le jour, janvier 2020

Les enfants de Jean-Baptiste Raymond (suite)

Clothilde Raymond

Jean-Baptiste Raymond avait légué son domaine de La Tortue à sa fille aînée, Clothilde, mariée au notaire Paul-Théophile Pinsonnault, de La Prairie. Ceux-ci s’y établirent avec leurs enfants en 1817.

La famille Pinsonnault mettra en valeur le domaine en l’augmentant, ce qui constituera une véritable ferme expérimentale avec serres, élevage, vivier et cultures de toutes sortes. Paul-Théophile, fort de son legs et de sa fortune personnelle, y vivra en véritable seigneur même s’il n’est qu’agent seigneurial. Reconnu comme l’un des personnages les plus influents de son époque, il sera le principal créancier des seigneurs Sanguinet pour plusieurs milliers de livres.

Pinsonnault détenait en effet une hypothèque sur une partie de la seigneurie de La Salle. Les Sanguinet s’étant montrés incapables de s’acquitter de leurs obligations, la seigneurie fut saisie pour dettes et vendue, en 1831, au Dr Selby et à son épouse Marguerite Baby.

« Après la guerre de 1812, Pinsonaut délaissa graduellement le notariat pour les affaires ; de 1814 à 1828, il ne signa que 300 actes environ. En octobre 1817, son beau-père lui remit, ainsi qu’à sa femme, en avance d’hoirie, une terre de 63 arpents de superficie, deux autres lopins de terre, deux fabriques de potasse évaluées à 12 000 livres, tout cela en plus des 5 800 livres qu’il leur avait données auparavant. Pinsonaut était devenu un homme d’affaires important. Il s’adonna au commerce du bois et de la potasse, exploita intensivement ses terres et investit dans la propriété foncière. À sa mort, il possédait quelque 800 arpents dans la seigneurie de La Salle. » 1

« Deux des filles de Paul-Théophile Pinsonaut entrèrent en communauté : Marie-Adélaïde devint ursuline à Trois-Rivières et Marie-Honorine-Euphémie, entrée chez les Sœurs de la Charité de l’Hôpital Général de Montréal, participa à la fondation de l’Hôtel-Dieu de Saint-Hyacinthe en 1840. Jacques-Alfred, avocat et seigneur de Léry, continua d’exploiter les propriétés paternelles et mit sur pied une ferme expérimentale en 1851. »2

Pierre-Adolphe, un autre fils de Clothilde et Paul-Théophile, se fit sulpicien. Ordonné prêtre en France, il devint le premier évêque du diocèse de London, dans le Haut-Canada. Mgr Pinsonnault, était né dans le manoir familial en novembre 1815. Il était donc compréhensible qu’il soit venu y vivre les dernières années de sa vie jusqu’à son décès en 1883. C’est en cette même année que la famille Pinsonnault, subissant la récession de cette fin de siècle, dut vendre, pour 33 000.00 $, son domaine à David Monet, cultivateur et maire de Saint-Philippe. Cette vente marquait la fin d’un âge d’or pour La Tortue (Saint-Mathieu).

À partir de cette date, c’est la décrépitude et, vers 1927, les bâtiments ne sont plus que ruines. Le manoir sera démoli en 1930.

1 et 2 : Jean-Jacques Lefebvre, Dictionnaire biographique du Canada

- Au jour le jour, janvier 2020

Les enfants de Jean-Baptiste Raymond (fin)

Sophie Raymond

C’est à La Tortue qu’est née Marie Geneviève Sophie en 1798. Elle épousa Joseph Masson, futur seigneur de Terrebonne, à l’église de La-Nativité-de-la-très-Sainte-Vierge-Marie de La Prairie le 6 avril 1818. Plus tard, des 74 hommes d’affaires qui ont constitué la compagnie Champlain & St. Lawrence, seulement six d’entre eux étaient d’origine canadienne-française dont Joseph Masson, qu’on dit avoir été le premier millionnaire québécois.

Devenue seigneuresse de Terrebonne suite à la mort de son époux en 1847, la riche héritière, décide l’année suivante de confier la construction du manoir de Terrebonne à l’architecte Pierre-Louis Morin, le même qui avait construit, en 1841, l’église actuelle de la Nativité. La famille Masson s’installe au manoir à Noël 1854. À l’époque, sur les huit enfants du couple, trois sont déjà mariés et deux sont à l’étranger où ils poursuivent leurs études. Madame Masson emménage donc avec ses trois plus jeunes enfants et son personnel dans cette immense maison. Elle y demeurera jusqu’à sa mort en 1883, à l’âge de 84 ans.

Sophie Raymond Masson acheta le vapeur Terrebonne pour assurer le transport des marchandises, du bétail et des passagers jusqu’à Montréal. Ce navire avait été construit en 1856 à Montréal par A. Cantin pour la Terrebonne & L’Assomption Navigation Co. Le Terrebonne se brisa en 1871.

L’un des fils du couple Raymond-Masson, Édouard, homme d’affaires et membre du conseil législatif, fut le fondateur, en 1864, de la colonie de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson dans le comté de Terrebonne.

Son frère, Louis-François-Rodrigue fut lieutenant-gouverneur de la province de Québec de 1884 à 1887.

Leur fille Louise épousa André Christophe Burke à l’Anglican Christ Church Cathedral de Montréal en 1809. Adélaïde se maria en 1815 à l’âge de 15 ans avec Pierre Joseph Godefroy de Tonnancour. Sept ans plus tard, soit en 1822, Flavie s’unit à John McCallum au Saint Andrew’s Presbyterian de Québec. Et Esther, née en 1812, s’unit au médecin Guillaume-Henri Fleury d’Eschambault.

- Au jour le jour, décembre 2019

Les enfants de Jean-Baptiste Raymond (suite)

Un homme aux multiples talents

Major dans la milice en 1813, il participa à la bataille de la Châteauguay. En 1830, il était devenu juge de paix du district de Montréal, et en 1831, on l’avait nommé inspecteur d’écoles dans le comté de Laprairie.

Élu député de Huntingdon en 1824, réélu en 1827 et élu dans Laprairie en 1830, il appuya le Parti canadien, puis le Parti patriote. Réélu en 1834, il conserva son siège jusqu’à la suspension de la Constitution, le 27 mars 1838. Élu sans opposition dans Leinster en 1841, « antiunioniste » il fit partie du Groupe canadien-français. Son siège devint vacant suite à sa nomination au poste de « registrateur » rémunéré du district de Leinster, le 1er janvier 1842.

Propriété de Jean-Moïse Raymond, le vapeur Canadian vit le jour à La Prairie en 1825 dans les chantiers maritimes de Gorham. Endommagé par le feu en 1826 après avoir servi comme traversier, il fut reconstruit et cédé à la St Lawrence Steamboat des Molson qui l’utilisèrent entre Montréal et Québec jusqu’à ce qu’il soit détruit par les glaces à Saint-Nicolas en 1831.

Propriétaire foncier

Au cours des trente années de leur présence à La Prairie, les Raymond, père et fils, ont multiplié les transactions sur des lots avantageusement situés.

Avant son décès en 1825, Jean-Baptiste Raymond (le père de Jean-Moïse) avait été propriétaire de nombreux terrains dont le périmètre formé par les rues Saint-Georges, Saint-Louis (aujourd’hui disparue), Saint-Jacques et Saint-Philippe. Songeait-il à en faire un site industriel situé en bordure de la commune?

À ces lots s’ajoutaient l’emplacement actuel du Vieux Marché, l’angle sud des rues Saint-Ignace et chemin de Saint-Jean (ancienne Académie Saint-Joseph), et quelques terrains rue Saint-Ignace face au fleuve, là où s’installeront plus tard les Sœurs de la Providence (aujourd’hui Résidence La Belle Époque).

Au moment de son décès, ce patrimoine immobilier fut légué à son épouse Marie-Clotilde Girardin.

Quelques années après le décès de son père, Jean-Moïse Raymond fait l’acquisition d’un emplacement situé en face de son magasin à l’angle du chemin de Saint-Jean (rue l’Ange Gardien) et de la rue Sainte-Marie.

Extrait du contrat passé devant le notaire Pierre Gamelin le 28 juin 1828 :

« […] Jean Moyse Raymond, Ecuier, Négociant, résidant dans ledit Village de Laprairie, à ce présent et acceptant acquéreur pour lui ses hoirs et ayant cause à l’avenir, d’un emplacement situé au dit Village de Laprairie, formant l’angle ou jonction des rues l’Ange Gardien et Ste Marie, contenant cinquante pieds de front, sur la rue Ste Marie et soixante pieds environ plus ou moins sur la rue l’Ange Gardien, tenant sur la devanture au Nord, à ladite rue l’Ange Gardien, au sud en profondeur et à l’Este d’un côté à Mrs Jean Bte, Eric Duprès et Lawrence Kidd, Ecuier et d’autre côté à l’ouest à la dite sur Ste-Marie, avec les masures d’une maison brulée, ci devant érigée en pierre à deux étages, un magazin et hangars en pierre, y adjacent qui ont été aussi brulés. […] »

Nous ignorons ce que fit Jean-Moïse de cet emplacement qu’il paya 100 livres. Selon un contrat passé le 13 novembre 1834 devant le notaire Pierre Lanctôt, le tout fut cédé au médecin et marchand Asa T. Alexander sans bâtiment, sinon certains étals de bouchers qui occupèrent le site jusqu’à l’ouverture, en 1862, du marché couvert angle Sainte-Marie et Saint-Georges.

Le marchand général Hyacinthe Sylvestre fit plus tard l’acquisition du terrain sur lequel il construisit, en 1877, son imposante demeure (photo). L’endroit est aujourd’hui occupé par le restaurant Chez Julien.

- Au jour le jour, décembre 2019

Les enfants de Jean-Baptiste Raymond (suite)

L’Impartial et le chemin de fer

Jean-Moïse Raymond s’associa avec un certain Jaumenne dans une aventure qui fut de courte durée. Tous deux étaient propriétaires de L’Impartial, un journal paru brièvement à La Prairie entre novembre 1834 et mai 1835.

Journal littéraire, scientifique, commercial et d’agriculture édité à La Prairie, L’Impartial faisait partie d’une liste de 13 « miscellanées » de langue française publiées au Bas-Canada entre 1778 et 1837 et qui ont connu une véritable explosion vers les années 1820 et 1830. Ces journaux ressemblaient à l’actuel Reader’s Digest. Tout ce qui concerne La Prairie y était toujours placé à la fin de chaque numéro et il s’agissait presque toujours de nouvelles cocasses ou anecdotiques. La modeste publication connut une fin abrupte.

Beau-père du notaire Jean-Baptiste Varin, Jean-Moïse était également lié à Joseph Masson, son beau-frère et seigneur de Terrebonne. Raymond exerça d’énormes pressions pour convaincre les habitants de La Prairie des bienfaits du chemin de fer, car ceux-ci craignaient que cela nuise à l’agriculture et à leur quiétude champêtre. Et surtout à titre de député, Raymond fit amender la chartre afin de désigner le village de La Prairie comme terminus de la future voie ferrée. Cela explique sans doute le ton enthousiaste des trois textes publiés dans L’Impartial au sujet du projet d’un chemin de fer.

Un témoignage peu convaincant

Alors que Jean Moïse était juge de paix à La Prairie en 1837, le 7 décembre de la même année Frédérick Hart de Saint-Philippe dépose sous serment un affidavit dans lequel il dresse la liste de nombreux personnages bien en vue (écuiers, avocats, capitaines de milice, députés, etc.) dont Narcisse Cardinal, Amury Girod et Jean-Moïse Raymond écuier de l’Assomption. Tous auraient participé le 6 août précédent à une assemblée politique tenue durant les vêpres devant la porte de l’église de Saint-Constant.

Bien qu’il prétende s`être trouvé sur place par simple curiosité pour voir ce qu’il s’y passait et qu’il se défende de ne pas se souvenir de tous les noms, Hart cite malgré tout une vingtaine d’individus et leurs professions. Cela ressemble étrangement à de la curiosité malsaine sinon de l’espionnage.

Au cours de cette assemblée, on aurait adopté plusieurs résolutions de nature séditieuse et propres à exciter les habitants à se révolter contre le gouvernement existant. Certains prirent la parole pour traiter ce même gouvernement de tyrannique et de corrompu, plusieurs agitant des drapeaux avec des inscriptions révolutionnaires.

À la fin de sa déposition, Frédérick Hart tient à préciser :

« […] Lorsqu’une des Résolutions de nature à inciter les habitants à se révolter fut proposée, ledit Jean Moyse Raymond s’y serait retiré. […] »

Heureusement, l’affaire n’eut pas de suite.

Décès

Devenu « registrateur » du comté de Leinster depuis 1842, Jean-Moïse Raymond succomba à Saint-Jacques-de-l’Achigan, le 8 février 1843, à l’âge de 56 ans et 1 mois. Il fut inhumé dans l’église Saint-Pierre-du-Portage, à L’Assomption, le 11 février 1843.

Dans le prochain et dernier volet il sera question de Clothilde et de Sophie Raymond.

- Au jour le jour, décembre 2019

Les enfants de Jean-Baptiste Raymond

N.D.L.R. Ce texte est la seconde partie de l’article sur la famille Raymond paru dans ce bulletin en février 2019.

Des 17 enfants qui naquirent du mariage de Jean-Baptiste Raymond avec Marie-Clotilde Girardin, 7 seulement (un garçon et 6 filles) atteignirent l’âge adulte. La règle voulait qu’ils se marient au sein de l’élite coloniale, canadienne ou britannique. Nous verrons que les filles épousèrent toutes des membres de professions libérales ou des marchands.

Jean-Moïse

L’aîné Jean-Moïse Raymond est né à La Tortue en 1787. Il eut une carrière bien remplie tant en affaires qu’en politique. À partir de 1810, il était associé avec son père, à La Prairie, dans la compagnie Jean-Baptiste Raymond et fils, spécialisée dans la production de la potasse et le commerce de produits manufacturés. Il dirigea l’entreprise de 1825 à 1839.

L’affaire de la pierre tombale

Marie Julie Émérance, l’une des sœurs de Jean-Moïse, est née à La Prairie le 7 août 1806 et est décédée le 10 avril 1813.

« […] La Milice et les Miliciens, que je voudrois voir bien loin, avec leur état-major, et la guerre, nous tiennent déjà en captivité, une sentinelle vouloit faire entrer dans sa guérite Mr. Henri & sa dame; et une autre présentant la bayonette à l’estomac au jeune Mr. Raymond lorsqu’il me reconduisoit la semaine dernière à 9 h. du soir de leur maison, où j’avois été donner l’extrême-onction à sa Sœur Eméranthe, filleule du Curé Boucherville (Charles-Marie Boucher de Boucherville), […]. » (Curé Boucher)

Suite au décès de la jeune Émérance, Jean-Moïse Raymond souhaite installer deux pierres tombales dans le cimetière paroissial, l’une est destinée à honorer la mémoire de sa première épouse, Marie Archange Denault Detailly (mariage à La Prairie le 20 novembre 1810) décédée prématurément en janvier 1813 à l’âge de 19 ans. La seconde pierre tombale veut rappeler le souvenir de sa sœur Émérance morte à l’âge de 7 ans. Hélas les autorités religieuses se montrent peu ouvertes à cette demande.

« Le cimetière se remplit de pierres à Épitaphes, aux pieds et à la tête des corps qui y sont déposés, et tout cela, sans demander de permission et sans payer : et voilà le jeune Raymond qui de même a fait voiturer de quoi faire élever deux tombes en maçonnerie, et il faudra bientôt chercher un autre cimetière pour les paroissiens. Je vais lui dire que j’ai consulté sur ce sujet votre Grandeur, et qu’il attende la réponse. » (Curé Boucher)

Le 8 mai 1813, le curé Boucher convoque une assemblée des marguilliers anciens et nouveaux afin de connaître leur opinion au sujet de l’érection d’une tombe dans le cimetière « […] c’est Jean-Moyse Raymond qui a fait la demande d’ériger la dite tombe de quatre pieds sur quatre pieds en l’honneur de sa défunte Dame. » Voilà qui explique cette lettre qu’il adresse à l’évêque :

« Laprairie le 17 mai 1813

Monseigneur,

Je prends la liberté d’écrire à votre Grandeur à l’égard d’une tombe que je désirois ériger dans le cimetière de Laprairie, à la mémoire de ma pauvre défunte femme dont il a plut à Dieu de me priver. Ne m’imaginant point qu’il put y avoir aucune objection à ce que je la fisse ériger en prévenant Monsieur Le curé. J’ai employé des ouvriers à Montréal, à tailler cette tombe que j’ai fait traverser à Laprairie; alors Je me suis adresser à Mr. Boucher, le priant de me permettre d’ériger cette tombe, il m’a répondu qu’il ne pouvoit le permettre sans que j’en eusse eu la permission de votre Grandeur. Je prends donc la liberté de solliciter votre Grandeur de m’accorder cette faveur me permettant de témoigner à la mémoire de ma pauvre défunte des marques extérieures de ma tendresse pour elle.

J’ai l’honneur d’être, Monseigneur, votre très humble & obéissant Serviteur

J.M. Raymond Sieur »

« Les Marguilliers ont refusé au Sr. Raymond, la permission d’ériger la tombe dans le Cimetière. J’ai fait deux assemblées […] La seconde se trouva composée de 16 Marguillers, qui tous votèrent sans division contre la demande. […] Pour moi, surtout dans la 2e assemblée, je semblois être porté pour lui; et je faisois valoir ses raisons; j’observois quel ornement se seroit pour le Cimetière; je proposois divers expédiens pour accommoder la chèvre et le choux; et je me suis présenté comme faisant cause avec votre Grandeur en donnant aux Marguilliers une entière liberté de délibérer. Ils ont raisonné fort sensément, quoiqu’ils se trouvassent à la gêne par l’opulence du Sr. Raymond, Père. […] La lettre de Votre Grandeur a été lue avec confiance par le jeune Raymond dans la 1ère assemblée; dans la 2e il s’étoit apperçu d’avantage qu’elle lui étoit contraire, et il ne se soucioit plus d’en réiterer la lecture[…]» ( Curé Boucher)

Il n’y eut donc pas de pierre tombale…

Un second mariage

Devenu veuf, le fils aîné de Jean-Baptiste se marie une seconde fois à l’Assomption le 5 juin 1815. Dix-sept enfants naîtront de son mariage avec Marie Angélique Leroux Desneval; 5 garçons dont un mort en bas âge et 12 filles dont 7 décédées en bas âge.

L’une de leurs filles, Angélique Hermine, née à La Prairie en juillet 1816, épousa en 1834 le notaire Jean-Baptiste Varin né en 1810 à Michilimackinac. Ce dernier occupa de nombreuses fonctions au cours de sa longue carrière. Il fut nommé premier maire de La Prairie en 1846, élu député de Huntingdon en 1851, il fut chargé de dresser le nouveau plan cadastral de La Prairie en 1866. Varin habita durant plusieurs décennies l’immense maison de pierres située en face de l’église actuelle de la Nativité.

Bien que certains affirment que ce n’est qu’en 1839, les actes de naissance de ses derniers enfants démontrent clairement que c’est plutôt au cours de l’année 1834 que la famille de Jean-Moïse alla s’établir à L’Assomption, lieu de naissance de son épouse. C’est bien à cet endroit qu’à compter de 1834 ses quatre dernières filles virent le jour. Chacune ne vécut que quelques mois. C’est aussi à L’Assomption que trois des garçons, Gustave Adolphe, Romuald et Laurent, fréquentèrent le célèbre collège classique fondé en 1832. Il semble cependant qu’il n’aurait déménagé ses affaires à L’Assomption qu’en 1839 et qu’il ouvrit une distillerie dans cette région. D’ailleurs, l’annuaire Lovell & Gibson de 1842-1843 ne mentionne aucun Raymond, marchand ou de profession libérale, résidant à La Prairie.

- Au jour le jour, avril 2019

Mille fois merci !

Le bulletin Au jour le jour a, depuis sa naissance, toujours été pour notre organisme un instrument incontournable de diffusion.

Avec le temps, cette publication s’est également imposée comme un dénominateur commun ralliant tous les membres de la SHLM.

De facture modeste et imprimé en noir et blanc durant plus de 15 ans, notre bulletin a connu un nouvel essor en octobre 2008 avec la contribution de M. François-Bernard Tremblay, un infographiste professionnel.

Président de l’entreprise Bonmelon depuis 2006, celui qui se définit comme un designer graphiste, allait durant près de 11 ans assurer bénévolement la mise en page couleur de pas moins de 105 numéros du Au jour le jour. Ce travail représente un apport inesti-mable.

De plus en plus accaparé par l’essor de son entreprise de communication, François-Bernard se voit maintenant obligé de passer la main. Pour tout ce travail de l’ombre, nous lui disons mille fois merci.

Stéphane Tremblay et Gaétan Bourdages