- Au jour le jour, décembre 1999

L’avenir d’une société … (suite)

La prochaine décennie …

La Société se trouve donc à un tournant décisif de sa propre histoire : assurer sa pérennité dans la transmission des savoirs et la conservation des acquis. Hélas la relève tarde à se manifester malgré la multiplication des appels à l'aide, et cela n'est pas sans inquiéter. De plus il est urgent de s'assurer d'un financement stable et récurrent Mais comment faire?

D'aucuns croient que la Société gagnerait à être Intégrée aux services municipaux afin de devenir un véritable centre régional du patrimoine. Un tel choix comporte des avantages et des inconvénients : local adéquat, meilleur équipement informatique, et employés permanents mais au risque d'une perte d'autonomie et d'indépendance.

Pourtant l'arrivée massive des «baby boomers» à la retraite est porteuse de promesses. Cette importante cohorte de la population est constituée d'une forte proportion de gens instruits qui risquent fort de s'intéresser à l'histoire et à la généalogie. N'exigeront-ils pas des services pour lesquels ils seront sans doute prêts à payer?

Enfin d'autres envisagent la prochaine décennie avec optimisme. «Grâce à une relève forte et dynamique et à un bon budget, la SHLM sera comme elle l'a toujours été, une société d'histoire avant-gardiste et modèle.» […] «Son rôle de pionnière sera définitivement reconnue et elle sera citée à titre de ressource essentielle dans le milieu de l'éducation.» Qui dit vrai?

- Au jour le jour, mars 1999

Conférence: Les troubles de 1837 et 1838

Prochaine conférence mercredi le 17 mars, 20h Les troubles de 1837 et 1838 à La Prairie

Par Gaétan Bourdages, enseignant

- Au jour le jour, janvier 1999

Le patrimoine familial : Comment bien conserver ses photos

Nous avons déjà publié un article dans ce bulletin sur l’importance de la conservation du patrimoine familial. Rappelons-nous que les archives familiales sont variées et comprennent entre autres: des papiers d’identité, des documents relatifs aux études, au travail, aux activités financières, sociales et culturelles. On y trouve également des documents juridiques, des documents intimes ainsi que des souvenirs divers.

Aujourd’hui, nous souhaitons vous faire part de quelques conseils au sujet de la conservation de votre collection de photographies familiales.

Ce qu’il faut éviter de faire:

! ne conservez pas vos photos en vrac dans une boîte, qu’elle soit de carton ou de métal

! ne les placez pas près d’une source de chaleur ou dans un endroit exposé au soleil

! évitez à tout prix les albums dits «magnétiques», à surface collante

! ne jamais ranger votre matériel dans un endroit humide

! il ne faut jamais écrire sur les photographies ni sur leur bordure

Ce qu’il faudrait faire:

→ faites le tri de vos photos et classez-les par sujets ou selon l’ordre chronologique

→ utilisez un album avec pages de papier sans acide ou des pochettes transparentes

→ adoptez les coins à photographies transparents, en mylar

→ identifiez correctement l’événement ou les personnes représentées sur la photo, n’attendez pas que la mémoire vous fasse défaut

→ assurez-vous que l’identification ou la légende demeure liée à la photo

→ rangez vos albums à plat sans les écraser ou encore à la verticale

→ n’attendez pas qu’une partie de votre collection soit perdue ou détériorée avant de vous mettre sérieusement au travail

- Au jour le jour, septembre 1998

Archéologie

Du 8 au 20 juin 1998 la firme Arkéos inc. avait reçu de la Ville de La Prairie le mandat de dresser l'inventaire archéologique du site de l'ancienne Boulangerie Lussier à l'angle ouest des rues Saint-Georges et Saint-Ignace.

L'équipe, composée de Mario Bergeron (chargé de projet), François Grondin (assistant archéologue) et François Bélanger (technicien), devait déterminer quelles zones avaient été affectées et quelles zones n'avaient jamais été perturbées. On souhaitait également localiser les restes de la palissade de frêne noir construite à la fin du 17e siècle et évaluer son état de conservation. L'ensemble de l'opération permettant par la suite à la municipalité de faire un aménagement léger sur le site, en s'assurant que l'implantation des pilotis n'ait pas lieu dans les zones dites « sensibles » et qu'il y ait possibilité de fouilles futures.

Six tranchées mécaniques ainsi que des fouilles manuelles horizontales ont mené à d'intéressantes découvertes. D'abord la façade du terrain sur la rue Saint-Ignace est sans potentiel à cause de l'incendie de 1992 et aussi parce que la boulangerie était dotée d'un sous-sol. La partie sud-ouest, où l'édifice jouxtait une autre maison, est également sans valeur archéologique.

Découverte majeure : le mur de crue actuel ne marque pas la berge d'origine qui, loin d'être une plage en pente douce, était un véritable talus escarpé situé à 10 mètres plus à l'est que le rempart de béton. De plus les traces de l'ancienne palissade ont permis de déterminer qu'elle avait été implantée au bord de l'eau. L'absence de plage évitait tout débarquement et l'escarpement du talus permettait aux défenseurs d'avoir plus de hauteur face à d'éventuels attaquants venant du fleuve.

Sans doute saurons-nous un jour faire une synthèse des connaissances accumulées sur le tracé de l'ancienne palissade et les différentes étapes de sa construction. Cette synthèse est intimement liée à l'évolution de La Prairie ainsi qu'à la présence amérindienne des débuts.

- Au jour le jour, septembre 1998

Le frêne noir

Il y a quelques années des fouilles archéologiques effectuées sur le terrain sis à l'angle des rues Sainte-Marie et Saint-Georges avaient permis d'extraire la base d'un pieu de la palissade de l'ancien fort de La Prairie. Le précieux artefact fut aussitôt expédié à Québec pour y subir un examen approfondi en laboratoire. De retour au Musée du Vieux Marché après quelques années d'attente, ce vestige du fort en bois est maintenant conservé sous verre. Le verdict est tombé : il s'agit d'une pièce de frêne noir (fraxinus nigra) aussi appelé frêne à feuilles de sureau, frêne de grève ou frêne gras. De là à conclure que toute la palissade était de frêne noir il n'y a qu'un pas, qu'il faut éviter de franchir. Car ici la prudence s'impose.

Le Père Louis-Marie dans sa Flore-manuel de 1953 (p. 213) le décrit ainsi : c'est un arbre petit (?) et peu résistant que l’on retrouve dans les marécages; il est bien adapté aux milieux humides. Il est certain que le frêne noir était au 17e siècle un arbre indigène à La Prairie puisque le milieu naturel était propice à sa dispersion. C’est une espèce limitée aux endroits humides et ouverts : rivages périodiquement inondés, marécages froids, étangs et bois inondés. On devait donc le trouver en abondance ici, d’où son utilisation dans la construction du fort.

Les frênes indigènes sont tous de taille plutôt moyenne et possèdent un bois bien particulier : lorsqu'on le frappe à coups répétés, on obtient des feuillets minces qui se laissent diviser en lamelles. Les Amérindiens et nos ancêtre en fabriquaient des cerceaux pour tonneaux, des paniers de toutes sortes et des fonds de chaise. De plus la cendre de ce bois est riche en potasse.

Outre son abondance à La Prairie et sa résistance à l'humidité, c'est sans doute aussi à cause de son tronc droit et élancé atteignant presque le sommet de la cime qu'il fut récolté pour construire la palissade. Son bois est résistant, dur et de droit fil. À cause de ses nodosités et de ses loupes on l'utilise aujourd'hui en ébénisterie (ex. tables et chaises de salle à manger), ainsi que pour des boiseries intérieures, des boîtes, des caisses et des palettes.

Il m'a été impossible de déterminer s'il se trouve encore du frêne noir sur le territoire de La Prairie. Je lance donc ici un appel à nos membres : si vous êtes capable d'identifier cet arbre sur le terrain et que vous connaissez l'emplacement d'un peuplement à La Prairie, prière de me le faire savoir par télécopieur au 450-659-2857.

- Au jour le jour, septembre 1998

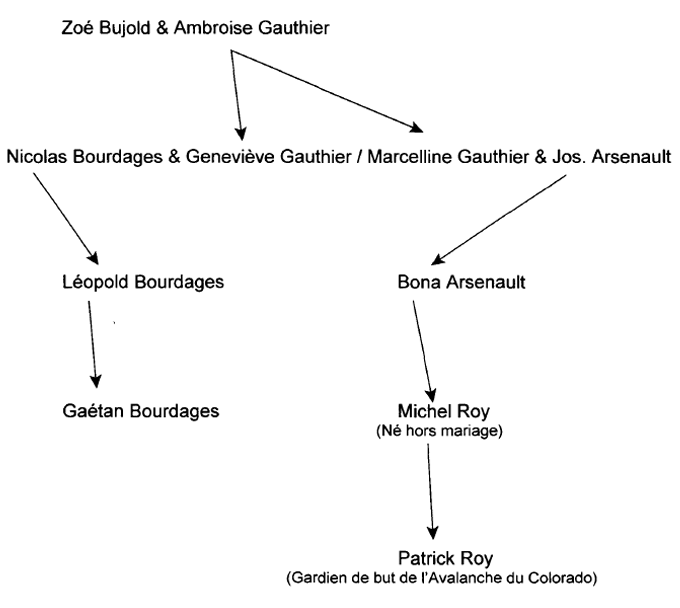

La parentèle

La recherche généalogique, toujours passionnante, mène parfois à de curieuses découvertes, parfois décevantes, quelquefois surprenantes, mais toujours stimulantes.

En voici un exemple… où nous avons découvert une souche commune.

- Au jour le jour, mai 1998

Jean-Jacques Lartigue et les Patriotes

D’entrée de jeu deux questions s'imposent : Mgr Lartigue et le clergé ont-ils bien compris les enjeux en présence au moment des troubles de 1837-38? Et se sont-ils montrés trop sévères envers les patriotes morts les armes à la main en les privant de la sépulture ecclésiastique?

On sait que le clergé était en général sensible à la misère et aux griefs des Canadiens, d'autant que plusieurs curés de campagne furent des témoins privilégiés des événements. Ainsi, en octobre 1837, près de six mille personnes assistent à l'Assemblée des Six Comtés tenue à Saint-Charles, dont le curé Blanchette qui est fortement impressionné par ce qu'il a vu et entendu ce jour-là. Le soir même il écrit à Mgr Lartigue pour l'inciter à la prudence. Hélas la lettre de Blanchette à l'évêque arrivera trop tard, le mandement de Lartigue du 24 octobre 1837 était déjà parti vers les paroisses. Quelques jours plus tard Blanchette écrira au gouverneur Gosford pour l'avertir qu'il ne faut plus compter sur le clergé pour arrêter le mouvement patriote.

Le mandement condamne de façon non équivoque le mouvement révolutionnaire. S'appuyant sur les récents enseignements du pape, l'évêque y insiste sur le fait que toute autorité vient de Dieu et que celui qui résiste à la puissance légitime, c'est à Dieu même qu'il résiste. Plusieurs contestaient à l'époque cette doctrine de l'Église.

Plus tôt, en juillet 1837, Lartigue avait servi ses directives à une centaine de curés réunis à l'occasion de la consécration de Mgr Bourget. Ils devaient travailler à rétablir la charité et l'union au sein de leurs ouailles et leur rappeler qu'il n'est jamais permis de se révolter contre l'autorité légitime du pays. Enfin il leur défendait d’absoudre ceux qui se révoltent ou qui violent les lois.

Réuni à l'automne 1837, le clergé de la région de Richelieu, par esprit de justice supplie Lartigue de rappeler également au gouvernement anglais ses devoirs envers le peuple.

L'historien Gilles Chaussée s.j. prétend qu'en dépit de son mandement, non seulement Lartigue n'était pas un traître, mais qu'au contraire il était un grand patriote qui souffrait des injustices dont les siens étaient victimes. Preuve en est qu'en privé il s'était opposé en 1822 au projet d'union des deux Canadas et qu'en 1828 il dénonce le harcèlement et les provocations des Anglais de même que leur attitude anti-canadienne. Apparenté à Papineau et à Denis Benjamin Viger, dans sa correspondance privée il s'insurge en 1832 contre la politique de promouvoir l'immigration de protestants anglais au Bas-Canada et dénonce l'envahissement des terres incultes par l'immigration britannique.

Aylmer, en privé, le considérait également comme un grand patriote.

Mais alors pourquoi cette condamnation sévère envers les patriotes?

C'est que Mgr Lartigue considérait la résistance comme légitime tant qu'il s'agissait d'une résistance constitutionnelle, tel le refus des députés de voter les subsides en Chambre. Fidèle à la doctrine, de son point de vue il n'était pas légitime que cette résistance dégénère en révolte armée contre l'autorité en place. Ce radicalisme lui fait peur, ce qui crée un schisme entre l'Église et les patriotes.

Mais Lartigue n'a pas excommunié les patriotes et son mandement s'appuie sur un fondement théologique. Ceux qui sont morts les armes à la main encouraient de fait les peines prévues au Droit Canon et étaient privés de l'enterrement en terre bénite.

Comme les chefs modérés ou moins radicaux, le prélat doutait fortement que le recours aux armes soit couronné de succès. Il entretenait également de sérieux doutes sur les motifs de certains chefs patriotes, dont quelques-uns entretenaient des visions d'une société laïque. Enfin, à son avis, le mouvement insurrectionnel souffrait d'une faiblesse puisqu'il ne faisait pas l'unanimité dans le peuple (le fallait-il?), faiblesse aggravée par le manque d'appuis externes, que ce soit de la France ou des États-Unis.

Les vues personnelles de Lartigue s’accordaient donc fort bien avec la doctrice de l’Église dont il était le porte-parole. Sa condamnation des patriotes n’en fut pour lui que moins douloureuse.

Mais comme en un juste retour des choses, en 1987 l’assemblée des évêques du Québec lèvera les sanctions encourues par les patriotes morts au combat. C’était en quelque sorte cautionner ouvertement le mouvement nationaliste.

Gaétan Bourdages : résumé de la conférence de Gilles Chaussée donnée à la SHLM le 18 mars 1998.

- Au jour le jour, mars 1998

Saviez-vous que?

- En 1832 on commence à utiliser ici une nouvelle technique inventée par John Loudon McAdam et le premier chemin macadamisé est celui de La Prairie à Saint-Jean.

- François de Malépart de Beaucourt est considéré comme le premier Canadien de naissance à avoir étudié la peinture en Europe. Il est né à La Prairie. Sa production canadienne se situe entre 1792 et 1794.

- En 1790 il y a 1704 habitants à La Prairie.

- À la fin du 19e siècle Ernest Doin est l'auteur de pièces de théâtre le plus prolifique au Québec. D'origine française, il a fondé un cercle littéraire et dramatique à La Prairie.

- En 1832 une première association de tempérance est fondée à La Prairie.

- Dès la guerre de 1812 il existe un camp d'entraînement à La Prairie pour les miliciens conscrits. Ce site deviendra un campement général.

- En 1813 il est décrété par les magistrats du district de Montréal que tout traversier devra posséder une licence. Deux ans plus tard les mêmes magistrats ajoutent que tout traversier licencié devra tenir en service cinq bons hommes, deux canots et un bateau ou un bac et de traverser jour et nuit toutes personnes qui se présenteront. Aucun traversier ne pourra retarder les voyageurs plus d'un quart d'heure dans le jour, et plus d'une demi-heure dans la nuit.

- Après 1812 des « horse-boat » furent utilisés entre Montréal et La Prairie. Il s'agissait d'une barge ordinaire avec une roue à aube de chaque côté. Chaque roue à aube était reliée par un arbre de couche à une roue d'engrenage située à l'intérieur du bateau et qui était mue par des chevaux. Dans les forts courants le bateau n'avançait guère et les passagers impatients aidaient alors les chevaux. Les horse-boats ont disparu à la fin des années 1840. N'oublions pas qu’en 1820 le vapeur Montréal assure la traversée entre Montréal et La Prairie et que dans les années 1830 le vapeur Horse Boat effectue la navette entre Montréal et Longueuil.

- Au jour le jour, février 1998

Saviez-vous que?

- A la fin du 17e siècle un coureur des bois, Pierre Bisaillon, tombe amoureux d'une lllinoise nommée Marie-Thérèse Kouagao. Celle-ci donnera naissance à deux ou trois enfants que Bisaillon fera baptiser et adopter légalement avant d'épouser la mère. Ce Pierre Bisaillion était le frère de Benoît, Étienne et Michel, tous de La Prairie. Il fut le premier Européen à s'établir dans la région de Harrisburg en Pennsylvanie où il résida durant plus de vingt ans.

- Les généalogistes et les démographes ont découvert que les naissances hors mariage étaient plus nombreuses là où les soldats habitaient dans un village durant un certain temps. Au cours de la Guerre de Sept Ans le Royal-Roussillon n’a-t-il pas eu ses quartiers d’hiver à La Prairie à quelques reprises? De plus, au 19e siècle, pendant quelques décennies, La Prairie fut le site d’importantes casernes militaires. Quel impact ces présences ont-elles eu sur le taux de naissances illégitimes à La Prairie?

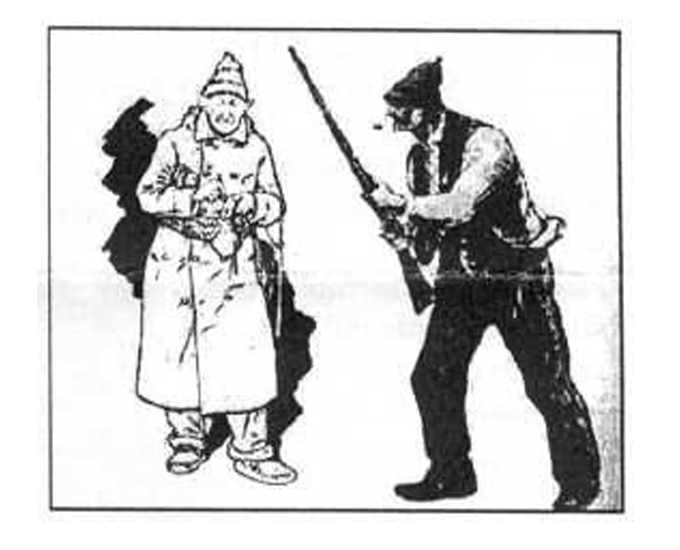

- Les Archives publiques du Canada conservent un dessin illustrant la mise à mort d'un déserteur à La Prairie en 1813. Les autorités militaires ne badinaient pas avec la désertion à l'époque. La SHLM possède une copie de ce dessin dans ses archives.

- Un soldat nommé Pierre Boudreau dit Laramé fut trouvé mort dans la neige à Laprairie où il est inhumé le 11 mars 1698.

- Un certain François de Labernade, sieur de La Prairie, fut à la fois huissier, greffier, écrivain public et instituteur ambulant, transportant d'une paroisse à l'autre son écritoire et tout l’attirail qui s'y rapportait.

- En 1841 il fallait compter 40 minutes pour franchir en train la distance entre La Prairie et Saint-Jean.

- Au jour le jour, décembre 1997

Une histoire de famille

La ministre de l’éducation, madame Pauline Marois, annonçait récemment d’importantes modifications au programme de l’enseignement de l’histoire dans les écoles secondaires. Consciente de lacunes importantes chez nos jeunes, madame Marois souhaite par ces changements permettre aux élèves du Québec de mieux connaître l’histoire de la nation et en conséquence de mieux saisir les enjeux de la société actuelle. Un objectif aussi louable ne devrait cependant pas nous faire oublier que la famille a un rôle de premier plan à jouer dans l’apprentissage du respect du passé. À notre avis, une sensibilisation efficace à l’histoire commence d’abord à la maison.

Je vous propose donc ici quelques façons simples d’initier vos enfants ou vos petits-enfants à l’histoire de votre famille :

1. Constituez un album photographique de la famille. Vous y placerez les photos en ordre chronologique, identifiant chacune par une date, un lieu et les noms des personnes qui y apparaissent. Si cela est possible, faites un album pour chaque enfant.

2. Écrivez votre vie ou celle de vos parents ou de vos grands-parents. Ne vous limitez pas à conserver des interviews sur bande sonore ou magnétoscopique, transcrivez-les plutôt sur papier car la technologie évolue rapidement et vous risquez un jour de ne plus posséder l’appareil servant à écouter ou à visionner les bandes. Faites plusieurs copies du texte final.

3. Faites ou faites faire votre généalogie complète et offrez-la à vos enfants tout en leur racontant l’histoire de la famille.

4. Avec l’aide de toute la famille (frères, sœurs, enfants, grands-parents) établissez un registre du patrimoine familial : objets anciens, actes notariés, correspondance, articles de journaux, etc. et assurez-vous du bon état de conservation de vos documents. Prenez des mesures pour que ce patrimoine demeure dans la famille.